第16课 三国鼎立 同步试题精选卷(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 第16课 三国鼎立 同步试题精选卷(含答案解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 680.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-06-29 10:42:22 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第16课 三国鼎立

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.图示法是学习历史的一种好方法,它能将复杂的历史较直观形象地展示出来。如图直观反映了三国鼎立的形势的是( )

A. B.

C.

D.

2.以下历史人物与历史事迹对应正确的是( )

A.曹操——建立魏国 B.孙权——派卫温到夷洲

C.诸葛亮——发明翻车 D.司马懿——灭吴统一全国

3.曹操是我国历史上杰出的政治家、军事家、文学家。下列事件不是曹操所为的是( )

A.迎汉献帝到许昌,“挟天子以令诸侯”

B.官渡之战以少胜多大败袁绍,为统一北方奠定基础

C.与孙权、刘备联军战于赤壁

D.220年,改国号为魏,定都洛阳

4.鲁迅先生曾说:“曹操其实是一个有本事的人,至少是一个英雄。”易中天也评价说曹操是一个奸雄,下列哪个不是有关这位英雄的历史活动( )

A.官渡之战 B.赤壁之战 C.挟持汉献帝 D.建立魏国

5.三国时期,台湾被称为( )

A.琉球 B.夷洲 C.东番 D.吴越

6.《后汉书孝献帝纪》中记载了建安十三年(公元208年)的一次战役:“曹操以舟师伐孙权,权将周瑜败于乌林、赤壁。”该战役

A.发生于公元2世纪初 B.导致前秦统治土崩瓦解

C.奠定了三国鼎立的基础 D.实现了长江以北地区统一

7.明朝人罗贯中写的小说《三国演义》中“蒋干盗书”、“孔明草船借箭”、“周瑜打黄盖”、“诸葛亮借东风”等情节描写的是中国历史上哪一次著名的战争( )

A.官渡之战 B.赤壁之战 C.淝水之战 D.巨鹿之战

8.长沙走马楼发掘的古井群中,出土了三国吴简14万余片。从其记载的户籍、书信等信息中发现,当时吏民姓名中使用“客”“恩”(“客”外来者的意思,.“思”思念的意思)两字作名字的比例很大。针对这种现象,最合理的解释是

A.这两个字好听、好记,寓意吉祥 B.湖南境内少数民族学习汉族文化

C.受佛教影响,取名中具有禅意 D.中原人口迁居湖南,客籍成分增加

9.归类整理表格是学习历史的重要方式。根据下表分析,这些措施的共同作用是( )

曹魏 重视农业生产,大力兴修水利

孙吴 开发江东,发展海外贸易

蜀汉 发展经济,改善民族关系

A.加强对外交往 B.推动文化发展 C.促进民族交融 D.巩固局部统一

10.据《三国志》等记载,曹操葬在邺城西门豹祠以西的丘陵中。从宋代起有了曹操设七十二疑冢的传说。2009年,考古学界根据出土的文物及西门豹祠位置,确定曹操墓在河南省安阳市西高穴村。这说明( )

A.文字史料都能真实地反映历史 B.多种考证可完全还原历史事实

C.史料真伪应通过考古发现证明 D.考古发现有助于了解历史真相

11.官渡之战中,曹操以少胜多打败袁绍;8年后,曹操又败给实力较弱的孙刘联军。两次战争失败的相同原因是

A.军心涣散 B.骄傲轻敌 C.准备不充分 D.士兵不习水战

12.如下图是《三国鼎立形势图》,以下对这张形势图的分析,正确的是( )

①为这种局面形成奠定基础的战役是赤壁之战

②图中A是魏国,建立者为曹操,农牧业发达

③图中C是吴国,建立者孙权曾派卫温率船队到达夷洲,这是大陆政权最早与台湾联系

④这一时期分裂的中国走向统一

A.②③ B.①③④ C.①②④ D.②③④

13.“烈火西焚魏帝旗,周郎开国虎争时。交兵不假挥长剑,已挫英雄百万师”诗中描写的这场战役( )

A.造成了东汉末年的军阀割据混战 B.为黄河流域的统一打下基础

C.为三国鼎立局面形成奠定了基础 D.为江南地区的开发提供条件

14.与以下示意图中①相关的史实是( )

A.外戚宦官,交替专权 B.赤壁之战,三国鼎立

C.短暂统一,开发江南 D.北魏改革,民族交融

15.学习历史需要区分历史史实和历史观点。历史史实是指客观发生的历史事实,历史观点是对历史史实的认识。以下关于三国两晋南北朝时期的历史,属于历史观点的是

A.赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定了基础 B.司马炎于266年建立西晋,定都洛阳

C.晋惠帝在位时,发生了“八王之乱” D.南北朝时期,统治阶级开凿了许多石窟

16.三国鼎立局面是东汉末年以来军阀混战的结果,也是从分裂割据走向逐步统一的过渡。下列关于三国史实组合正确的是( )

①魏国—220年—曹操—洛阳 ②魏国—220年—曹丕—洛阳

③蜀国—221年—刘备—成都 ④蜀国—221年—诸葛亮—成都

⑤吴国—222年—孙策—南京 ⑥吴国—222年—孙权—建业

A.①②③ B.②③⑤ C.②③⑥ D.②④⑤

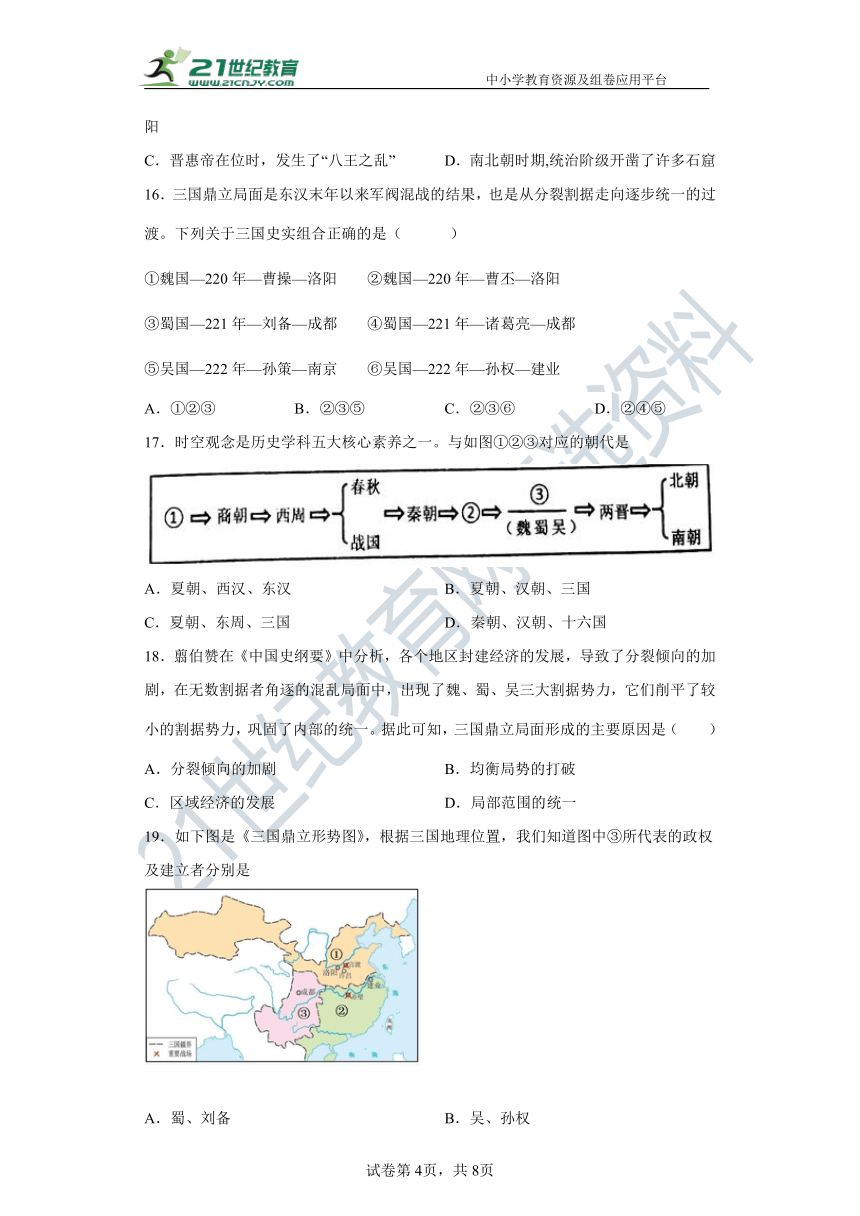

17.时空观念是历史学科五大核心素养之一。与如图①②③对应的朝代是

A.夏朝、西汉、东汉 B.夏朝、汉朝、三国

C.夏朝、东周、三国 D.秦朝、汉朝、十六国

18.翦伯赞在《中国史纲要》中分析,各个地区封建经济的发展,导致了分裂倾向的加剧,在无数割据者角逐的混乱局面中,出现了魏、蜀、吴三大割据势力,它们削平了较小的割据势力,巩固了内部的统一。据此可知,三国鼎立局面形成的主要原因是( )

A.分裂倾向的加剧 B.均衡局势的打破

C.区域经济的发展 D.局部范围的统一

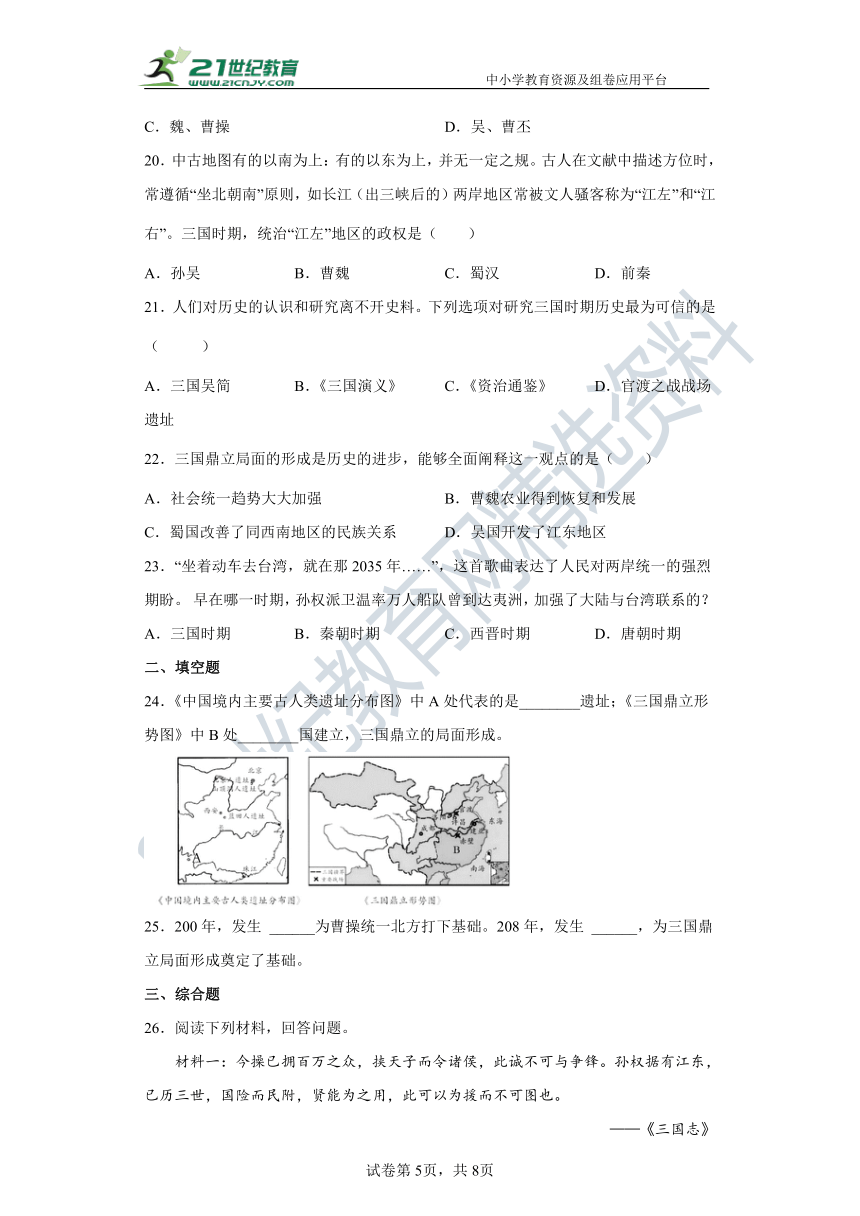

19.如下图是《三国鼎立形势图》,根据三国地理位置,我们知道图中③所代表的政权及建立者分别是

A.蜀、刘备 B.吴、孙权

C.魏、曹操 D.吴、曹丕

20.中古地图有的以南为上:有的以东为上,并无一定之规。古人在文献中描述方位时,常遵循“坐北朝南”原则,如长江(出三峡后的)两岸地区常被文人骚客称为“江左”和“江右”。三国时期,统治“江左”地区的政权是( )

A.孙吴 B.曹魏 C.蜀汉 D.前秦

21.人们对历史的认识和研究离不开史料。下列选项对研究三国时期历史最为可信的是( )

A.三国吴简 B.《三国演义》 C.《资治通鉴》 D.官渡之战战场遗址

22.三国鼎立局面的形成是历史的进步,能够全面阐释这一观点的是( )

A.社会统一趋势大大加强 B.曹魏农业得到恢复和发展

C.蜀国改善了同西南地区的民族关系 D.吴国开发了江东地区

23.“坐着动车去台湾,就在那2035年……”,这首歌曲表达了人民对两岸统一的强烈期盼。 早在哪一时期,孙权派卫温率万人船队曾到达夷洲,加强了大陆与台湾联系的?

A.三国时期 B.秦朝时期 C.西晋时期 D.唐朝时期

二、填空题

24.《中国境内主要古人类遗址分布图》中A处代表的是________遗址;《三国鼎立形势图》中B处________国建立,三国鼎立的局面形成。

25.200年,发生 ______为曹操统一北方打下基础。208年,发生 ______,为三国鼎立局面形成奠定了基础。

三、综合题

26.阅读下列材料,回答问题。

材料一:今操已拥百万之众,挟天子而令诸侯,此诚不可与争锋。孙权据有江东,已历三世,国险而民附,贤能为之用,此可以为援而不可图也。

——《三国志》

材料二:大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。

——苏轼《念奴娇赤壁怀古》

材料三:丞相祠堂何处寻,锦官城外柏森森。映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

——杜甫《蜀相》

(1)材料一中的“操”通过什么战役为统一北方奠定了基础?他“挟天子而令诸侯”有什么作用?

(2)材料二追忆的是我国古代的哪次著名战役?这次战役的结果怎样?

(3)材料三中的“丞相”指三国时期哪一历史人物?从材料三中“三顾频烦天下计”让我们想到哪些典故?

(4)三国时期英雄辈出,你最喜欢的英雄是哪位?请简要说明理由。

27.关羽是汉末三国时期著名军事将领,其形象在后世经过多种文献的建构。阅读材料,回答下列问题。

材料一 东汉末建安五年,曹操东征刘备,“曹公禽(擒)羽(关羽)以归,拜为偏将军,札之甚厚”。

——摘编自(西晋)陈寿《三国志》

(备注:《三国志》是西晋历史学家陈寿所著的纪传体断代史。)

材料二 建安五年,“挟天子以令诸侯”的曹操攻刘备,迫使其远遁,关羽则被曹军围于下邳城外的土山上。曹操部将张辽游说关羽投降时,关羽提出的首要条件便是“吾与皇叔(刘备)设誓,共扶汉室,吾今只降汉帝,不降曹操”。曹操得知后笑曰:“吾为汉相,汉即吾也。此可从之。”得曹操允诺后,关羽来拜见曹操,称“败兵之将,深荷不杀之恩”。

——摘编自(明)罗贯中《三国演义》

(1)根据材料一和材料二,分析关羽投降曹操的过程,指出其中的不同。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出关羽“降汉不降曹”的原因。

(3)综合上述材料,指出两则材料在文献性质上的差异,并以真实性为标准对它们在历史人物形象塑造上的价值进行排序。

28.阅读下列材料,回答问题。

材料一 老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已。

——曹操《龟虽寿》

材料二 曹操比于袁绍,则名微而众寡,然操遂能克绍,以弱为强者,非惟天时,抑亦人谋也。今操已拥百万之众,挟天子以令诸侯,此诚不可与争锋。

——摘编自陈春《三国志蜀书诸葛亮传》

材料三 故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间。樯橹灰飞烟灭。

——苏轼《念奴娇赤壁怀古》

(1)材料一表达了曹操有着怎样的雄心壮志?

(2)材料二中曹操战胜袁绍的著名战役是什么?这次战役有什么作用?

(3)材料三这首词描述了我国古代历史上哪次战役?这次战役的影响是什么?

(4)东汉末年至三国时期,社会动乱,英雄辈出。你最喜欢这一时期的哪位人物?简要说明你喜欢的理由。

29.历史兴趣班在学习《三国鼎立》一课后,分组开展趣味活动,请你参与其中。

(1)第一小组绘制了以上的示意图。结合你所学的知识填空

①完成示意图两空白处A和B的填写:A________(人物)B年________。

②曹操打败袁绍,实现称雄北方、一统中原的战役是________。

③为刘备出使东吴,说服孙权联合抗曹的功臣是________(人物)。

④发生在208年的________(战役名),为三国鼎立局面的形成奠定了基础。

(2)第二小组开展故事会东汉后期有很多脍炙人口的故事,如三顾茅庐、官渡之战、长坂坡之战、黄盖诈降、火烧赤壁等等。请你简述一个故事。

30.分析图表、从中提取有效信息,是学习历史的重要能力。阅读材料,回答问题:

材料一 西汉初期中央和封国力量的对比图

(1)材料一反映出西汉初年中央面临什么问题?

材料二 东汉中后期10个皇帝的即位年龄及寿命

皇帝 和帝 殇帝 安帝 顺帝 冲帝 质帝 桓帝 灵帝 少帝

即位年龄 10 1 13 11 2 8 15 12 14

寿命 27 2 31 30 3 9 36 34 14

(2)从材料二表中信息能得出什么结论?这一现象与东汉中后期的什么政局有关联?

材料三 中国古代某时期政权更替示意图

(3)材料三示意图反映的是我国哪一时期的政权更替情况?该示意图体现了这一时期的哪一突出特征?

材料四 汉代人口统计表

(4)结合所学知识,分析材料三反映的西汉与东汉人口增加的原因。

时间 西汉初年 汉武帝元光元年(前4134年) 东汉初年 光武帝中元二年(757年)

全国人口数 约1400万 约3600万 约1000万 约2100万

中小学教育资源及组卷应用平台

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

【解析】

依据所学,208年,孙刘联军在赤壁之战中大败曹操,曹操无力南下,刘备攻占四川,并从曹操手中夺得汉中地区,有了立足之地,孙权在长江中下游的地位进一步稳固,220年,曹丕建立魏,定都洛阳。221年,刘备建立蜀,定都成都。222年,孙权建立吴,定都建业。三国鼎立局面形成,可知,A项正确;其他三项不对,排除BCD项。故选A项。

2.B

【解析】

根据所学知识,230年,吴国孙权派将军卫温率船队到达夷洲(今台湾),这是大陆和台湾交流的最早记载,故孙权——派卫温到夷洲对应正确,B项符合题意;建立魏国的是曹丕,排除A项;发明翻车的是东汉时毕岚,三国时期马钓改进,排除C项;灭吴统一全国的是司马炎,排除D项。故选B项。

3.D

【解析】

根据所学知识可知,220年,改国号为魏,定都洛阳的是曹丕,不是曹操所为,D项符合题意;曹操迎汉献帝到许昌,“挟天子以令诸侯”,排除A项;在官渡之战中,曹操以少胜多大败袁绍,排除B项;赤壁之战中,孙刘联军大败曹军,排除C项。故选D项。

4.D

【解析】

依据所学,220年,曹操的儿子曹丕废掉汉献帝,自立为帝,建立魏国,D项符合题意;曹操与袁绍之间爆发了官渡之战,排除A项;在赤壁之战中,孙刘联军大败曹操,为三国鼎立局面形成奠定基础,排除B项;曹操挟持汉献帝,排除C项。故选D项。

5.B

【解析】

根据所学知识,三国时期,台湾被称为夷洲。230年,孙权派将军卫温率领万人船队到达夷洲,加强了大陆与台湾的联系,B项正确;台湾在元朝成为琉球,排除A项;明中叶后称台湾为东番,排除C项;三国时期台湾被称为夷洲,不是吴越,排除D项。故选B项。

6.C

【解析】

据题干关键信息“公元208年”“曹操以舟师伐孙权,权将周瑜败于乌林、赤壁”并结合所学知识可知,材料反映的是赤壁之战。208年孙刘联军在赤壁之战中以少胜多,大败曹操。赤壁之战对当时整个局势有关键性的影响,为三国鼎立局面的形成奠定了基础。C项正确;公元208年是3世纪初,排除A项;导致前秦统治土崩瓦解的是淝水之战,排除B项;赤壁之战并没有实现了长江以北地区统一,排除D项。故选C项。

7.B

【解析】

结合所学可知,赤壁之战,曹操与孙刘联军在赤壁的战役,赤壁之战中孙权、刘备在强敌进逼关头,结盟抗战,扬水战之长,巧用火攻,创造了中国军事史上以弱胜强的著名战例。此战为而后三国鼎立奠定了基础。材料中蒋干、孔明、周瑜、诸葛亮都是孙权、刘备阵营的,B项正确;官渡之战,曹操军与袁绍军,排除A项;淝水之战,是公元383年东晋和前秦之间发生在淝水的一场战争,排除C项;巨鹿之战是秦末项羽与秦军的战争,排除D项。故选B项。

8.D

【解析】

根据“当时吏民姓名中使用‘客’‘恩’(‘客外来者的意思,‘恩’思念的意思)两字作名字的比例很大”可知,当时湖南长沙有很多外地人口,最合理的解释是中原人口迁居湖南,客籍成分增加,D项正确;材料无法体现“客”“恩”寓意吉祥、少数民族学习汉族文化和受佛教影响,排除ABC项。故选D项。

9.D

【解析】

根据材料表格信息,结合所学知识可知,材料体现了三国时期的局部统一,客观上都促进了各地的发展,比较东汉末年众多军阀割据混战局面,给社会生产和人民生活提供了相对安定的环境,各国统治者又都重视发展生产,为全国的再次统一奠定了基础,D项正确;材料没有涉及“对外交往”的内容,排除A项;材料不能反映文化发展,排除B项;只有“蜀汉”“改善民族关系”能体现促进民族交融,排除C项。故选D项。

10.D

【解析】

根据“2009年,考古学界根据出土的文物及西门豹祠位置,确定曹操墓在河南省安阳市西高穴村。”可得出文献记载存在很多疑问,通过考古发现能够帮助探究历史的真相,D项正确;AB项太绝对,排除AB项;史料真伪并不一定都要通过考古发现证明,排除C项。故选D项。

11.B

【解析】

根据所学,公元200年袁绍与曹操展开了官渡之战。曹操以少胜多,大败袁军。为曹操统一北方奠定了基础。赤壁之战是公元208年曹操与孙刘联军的战争 ,孙刘联军以少胜多,大败曹军。为三国鼎立局面形成奠定了基础。我们从两场战争中得到的启示主要有,决定战争胜负的关键不仅看力量强弱,还要看战略战术是否得当;不能骄傲轻敌,要适时出击,虚心接受好的建议等才能取胜。因此其失败的共同点是骄傲轻敌,B项正确;AC项都不是其失败的原因,排除AC项;D项针对的是赤壁之战,排除D项。故选B项。

12.B

【解析】

根据所学知识可知,公元220年,曹操的儿子曹丕废掉汉献帝自称皇帝,国号魏,②错误;根据所学知识可知公元208年,曹操进攻江南的孙刘联军,赤壁之战爆发,最终曹操战败,奠定了三国鼎立的基础,①正确;根据所学知识可知公元230年,孙权派卫温率船队到达夷洲,建立了大陆和台湾的联系,③正确;根据所学知识可知,东汉末年,群雄并起军阀割据,但是三国鼎立的形成实现了局部统一,为晋国实现大一统奠定了基础,④正确;综上①③④正确,②错误,B项正确;排除ACD项。故选B项。

13.C

【解析】

根据材料“烈火西焚魏帝旗,周郎开国虎争时。交兵不假挥长剑,已挫英雄百万师”,并结合所学可知,材料反映的是赤壁之战。赤壁之战为三国鼎立局面形成奠定了基础,C项正确;东汉末年的黄巾起义造成了东汉末年的军阀割据混战,排除A项;官渡之战为曹操统一黄河流域打下了基础,排除B项;材料与江南地区的开发无关,排除D项。故选C项。

14.B

【解析】

按照朝代顺序为东汉、三国两晋南北朝,所以①是三国,208年赤壁之战,为三国鼎立奠定基础,B项正确;东汉后期外戚宦官,交替专权,排除A项;西晋时期短暂统一,开发江南,排除C项;北魏改革,民族交融是北朝孝文帝改革,排除D项。故选B项。

15.A

【解析】

“赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定了基础”是对赤壁之战的评价,属于历史观点,A项正确;BCD项都是对历史事实的客观叙述,属于历史事实,排除BCD项。故选A项。

16.C

【解析】

根据所学知识可知,220年,曹丕废汉献帝,自立为帝,建立魏国,定都洛阳;221年,刘备在成都称帝,国号汉,史称“蜀汉”;222年,孙权称王,国号吴,后定都建业;至此,三国鼎立局面正式形成,所以②③⑥组合正确,C项符合题意;曹操、诸葛亮、孙策并未称帝建国,①④⑤组合错误,排除ABD三项。故选C项。

17.B

【解析】

结合所学知识可知,尧虞舜夏商周,春秋战国乱悠悠,秦汉三国(魏蜀吴)晋统一,南朝北朝是对头,隋唐五代又十国,宋元明清帝王休。因此①是商朝之后的夏朝、②是秦朝之后的汉朝、③是两汉之后的魏蜀吴三国。B项正确;魏蜀吴指的是三国时期,而非东汉或十六国,排除AD项;秦朝之后是汉朝而非东周,排除C项。故选B项。

18.C

【解析】

根据“各个地区封建经济的发展……出现了魏、蜀、吴三大割据势力”可知,材料认为各个地区封建经济的发展是导致魏、蜀、吴三大割据势力形成的主要原因,C项正确;材料强调三国鼎立局面形成的经济根源,ABD项不符合材料主旨,排除。故选C项。

19.B

【解析】

依据所学可知,220 年, 曹丕 称帝,定城 洛阳,魏国建立221 年, 刘备 称帝,定城 成都,蜀国建立;222 年, 孙权称王,定城 建业(南京),三国鼎立局面正式形成。图中③是孙权建立的吴国,B项正确;蜀国位于图中②,排除A项;魏国是曹丕建立,排除C项;吴国是孙权建立,排除D项。故选B项。

20.A

【解析】

根据题干“中古地图有的以南为上:有的以东为上,……常遵循‘坐北朝南’原则,如长江……两岸地区常被文人骚客称为‘江左’和‘江右’。三国时期,统治‘江左’地区的政权”结合所学知识,“江左”是长江中下游地区,统治的政权是孙吴,A项正确;曹魏位于黄河中下游地,排除B项;蜀汉位于四川地区,排除C项;前秦不属于三国时期,排除D项。故选A项。

21.A

【解析】

三国吴简属于第一手史料,是研究三国时期历史最为可信的史料,A项正确;《三国演义》是小说,存在虚构夸张成分,不是最为可信的史料,排除B项;《资治通鉴》是宋朝司马光编写的史书,是后人的记述的文献史料,不是最为可信的史料,排除C项;官渡之战为曹操统一北方奠定基础,三国历史还没有开始,排除D项。故选A项。

22.A

【解析】

三国鼎立的局面的出现,是由分裂走向统一的过渡,社会统一趋势大大加强,是历史的进步。这种局部统一较之东汉末年众多 军阀割据混战的状况前进了一步,也为后来的全国统一准备了条件。A项正确;曹魏农业得到恢复和发展不能全面阐释三国鼎立局面的形成是历史的进步这一观点,排除B项;蜀国改善了同西南地区的民族关系不能全面阐释三国鼎立局面的形成是历史的进步这一观点,排除C项;吴国开发了江东地区不能全面阐释三国鼎立局面的形成是历史的进步这一观点,排除D项。故选A项。

23.A

【解析】

根据材料“孙权派卫温率万人船队曾到达夷洲”结合所学知识,夷洲是今天的台湾,这是大陆人民大规模到达台湾的记录,加强了内地与台湾的联系,孙权是三国时期的人物,A项正确;孙权不属于秦朝时期、西晋时期、唐朝时期的人物,排除BCD项。故选A项。

24. 元谋人 吴

【解析】

《中国境内主要古人类遗址分布图》中A处位于云南元谋县,代表的是元谋人遗址;《三国鼎立形势图》中B处位于东南方,是吴国建立,三国鼎立的局面形成。答案:①元谋人 ②吴

25. 官渡之战 赤壁之战

【解析】

根据所学知识,公元200年,曹操在官渡之战中以少胜多,大败袁绍,为以后统一北方打下基础。公元208年,孙刘联军在赤壁之战中以少胜多,大败曹操,为三国鼎立局面的形成奠定了基础。故第一空填官渡之战;第二空填赤壁之战。

26.(1)官渡之战。取得政治上的主动权,扩大了自己的政治影响力。

(2)赤壁之战。孙刘联军以少胜多,打败曹操,为三国鼎立局面的形成奠定了基础。

(3)诸葛亮。三顾茅庐;鞠躬尽瘁,死而后已。

(4)曹操。实行屯田的措施,组织军队和流亡的民众从事农业生产,解决了大批流民的生计。(言之有理即可)

【解析】

(1)

根据材料一“今操已拥百万之众,挟天子而令诸侯”的“操”通过官渡之战,为统一北方奠定了基础。他“挟天子而令诸侯”的作用可从取得政治上的主动权,扩大了自己的政治影响力。

(2)

根据材料二“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁”可知材料二追忆的是我国古代的著名战役赤壁之战。这次战役的结果孙刘联军以少胜多,打败曹操,为三国鼎立局面的形成奠定了基础。

(3)

根据材料三“三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。出师未捷身先死,长使英雄泪满襟”结合所学可知“丞相”指三国时期的历史人物诸葛亮。从材料三中“三顾频烦天下计”让我们想到的典故有三顾茅庐、鞠躬尽瘁、死而后已等。

(4)

本题是开放性题目,言之有理即可。如选取曹操来回答。可从实行屯田的措施,组织军队和流亡的民众从事农业生产,解决了大批流民的生计来回答理由。

27.(1)材料一记载关羽是被擒拿后投降的;材料二记载关羽是提出条件后被招降的。

(2)当时汉朝皇帝还是名义上的最高统治者;“降汉不降曹”表明关羽政治上忠于汉朝君主,没有失节;关羽跟随刘备匡扶汉室,与曹操处于敌对状态。

(3)性质:材料一是史书;材料二是文学作品。

排序:材料一高于材料二。

【解析】

(1)根据“曹公禽(擒)羽(关羽)以归,拜为偏将军”可知材料一记载关羽是被擒拿后投降的;根据“得曹操允诺后,关羽来拜见曹操”可知材料二记载关羽是提出条件后被招降的。

(2)结合所学内容可知,关羽之所以“降汉不降曹”是因为当时汉朝皇帝还是名义上的最高统治者;“降汉不降曹”表明关羽政治上忠于汉朝君主,没有失节;而且关羽跟随刘备匡扶汉室,与曹操处于敌对状态。

(3)性质上的差异结合所学内容可知,材料一是史书;材料二是文学作品。在排序上,材料一的史书是高于材料二的文学作品的。

28.(1)统一全国。

(2)官渡之战;曹操迅速歼灭了袁军主力,为以后统一北方打下基础。

(3)赤壁之战;赤壁之战对当时整个局势有关键性的影响,为三国鼎立局面的形成奠定了基础。

(4)诸葛亮;足智多谋,鞠躬尽瘁死而后已等。

【解析】

(1)

根据材料“老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已”可知,曹操当时的雄心壮志是统一全国。

(2)

结合所学知识可知,当时占据黄河以北的袁绍,兵多粮足,实力强大。曹操和袁绍都想吞并对手,称雄北方。200年,双方在官渡进行决战,曹操迅速歼灭了袁军主力,为以后统一北方打下基础。

(3)

根据材料三“故垒西边,人道是三国周郎赤壁。”“《念奴娇赤壁怀古》”结合所学知识可知,这次战役指的是赤壁之战。208年,曹操挥师南下、准备进而消灭南方的割据势力,统一全国。曹军的兵力有20余万,孙刘联军只有约5万人,两军在赤壁对峙。针对曹军不习水战船舰连接在一起的弱点,周瑜采纳部下黄盖的建议,由黄盖向曹操诈降并用火攻,曹军大溃,曹操带着败兵北撤。赤壁之战对当时整个局势有关键性的影响,为三国鼎立局面的形成奠定了基础。

(4)

开放性试题,任选一人说明其事迹即可,如:我最喜欢的英雄是诸葛亮,因为诸葛亮足智多谋,鞠躬尽瘁死而后已等。

29.(1) 孙权 220 官渡之战 诸葛亮 赤壁之战

(2)黄盖诈降 简述:赤壁之战时期,刘备与孙权联合准备对抗 曹操。黄盖是三国 时期东吴的一名大将,正在大家都发愁如何对付曹操的时候,黄盖与周瑜想出了一个妙计。在军事会议上,黄盖倚老卖老,假装与周瑜意见不和,话语间还带有轻视周瑜之意。周瑜大怒,立即下令要将黄盖斩首示众。毕竟黄盖是一位对东吴有功的老臣,于是许多将领一起替黄盖求情。周瑜见这么多人请求,就将处罚改成了笞刑。黄盖的这几十大板打的效果非常好,让曹军在东吴的奸细都深信黄盖是真的与周瑜闹翻了。阚泽亲自为黄盖献诈降书,与之前蔡中蔡和的情报一起传递到曹操的手中,于是曹操也对黄盖要投降的这件事深信不疑。之后黄盖领兵前来,曹操也是没有一点准备措施,直接导致了赤壁之战最后的惨败。

【解析】

(1)

根据材料示意图,结合所学知识可知,208年,曹操为乘胜消灭孙权和依附荆州势力的刘备,统一全国发动了赤壁之战。刘备采用了诸葛亮的建议,联合江东的孙权,孙刘联军用火攻的办法,以少胜多,大败曹军。故①填孙权;220年,曹丕篡汉称帝,国号“魏”,史称曹魏,故②填220;公元200年,曹操打败袁绍,取得了官渡之战的胜利,之后曹操率军北渡黄河,统一了黄河中下游地区,奠定曹操统一北方的基础,故③填官渡之战;为刘备出使东吴,说服孙权联合抗曹的功臣是诸葛亮。诸葛亮仔细地向孙权和周瑜分析了曹操的兵力情况,从而使东吴同意联合抗曹,故④填诸葛亮;公元208年,孙权、刘备联军于在长江赤壁一带大胜曹操军队,这是历史上称为赤壁之战。经过赤壁之战,曹操退守黄河流域,不敢再轻易南下,孙权在长江中下游的势力得到巩固.刘备则乘机占领湖北、湖南的大部分地区,又向西进占西川。所以,赤壁之战奠定了三国鼎立的基础。故⑤填赤壁之战。

(2)

开放性设问,在题干中选择一个故事,结合所学知识,言之成理即可。如:黄盖诈降简述:赤壁之战时期,刘备与孙权联合准备对抗 曹操。黄盖是三国 时期东吴的一名大将,正在大家都发愁如何对付曹操的时候,黄盖与周瑜想出了一个妙计。在军事会议上,黄盖倚老卖老,假装与周瑜意见不和,话语间还带有轻视周瑜之意。周瑜大怒,立即下令要将黄盖斩首示众。毕竟黄盖是一位对东吴有功的老臣,于是许多将领一起替黄盖求情。周瑜见这么多人请求,就将处罚改成了笞刑。黄盖的这几十大板打的效果非常好,让曹军在东吴的奸细都深信黄盖是真的与周瑜闹翻了。阚泽亲自为黄盖献诈降书,与之前蔡中蔡和的情报一起传递到曹操的手中,于是曹操也对黄盖要投降的这件事深信不疑。之后黄盖领兵前来,曹操也是没有一点准备措施,直接导致了赤壁之战最后的惨败。

30.(1)在西汉初年分封制度下,诸侯王控制的人口和土地超过了中央政府,威胁到西汉王朝。

(2)东汉后期皇帝即位年龄小,寿命短。外戚宦官交替专权

(3)三国两晋南北朝时期。政权分立。

(4)西汉建立后,从汉高祖到文景之治实行了休养生息政策,社会安定,经济发展,促进了人口数量增加。东汉经过光武中兴,社会稳定,经济不断发展,从而推动了人口增长。

【解析】

【分析】

(1)

从对比图看出,在西汉初年分封制度下,诸侯国控制的人口和土地超过了中央政府,威胁到西汉王朝。

(2)

从东汉中后期10个皇帝的即位年龄及寿命看出,东汉后期皇帝即位年龄小,寿命短。政局:东汉中后期,由于即位的皇帝大多年幼,无法主政,出现外戚专权,皇帝长大后,重用宦官,出现宦官专权,东汉中后期的政局是外戚宦官交替专权。

(3)

由材料三可知是三国两晋南北朝时期的政权更替情况。示意图体现了这一时期政权分立的突出特征。

(4)

根据所学可知,西汉建立后,从汉高祖到文景之治实行了休养生息政策,经济发展,社会安定,促进了人口数量增加。东汉经过光武中兴,社会稳定,经济不断发展,推动了人口增长。

【点睛】

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

第16课 三国鼎立

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.图示法是学习历史的一种好方法,它能将复杂的历史较直观形象地展示出来。如图直观反映了三国鼎立的形势的是( )

A. B.

C.

D.

2.以下历史人物与历史事迹对应正确的是( )

A.曹操——建立魏国 B.孙权——派卫温到夷洲

C.诸葛亮——发明翻车 D.司马懿——灭吴统一全国

3.曹操是我国历史上杰出的政治家、军事家、文学家。下列事件不是曹操所为的是( )

A.迎汉献帝到许昌,“挟天子以令诸侯”

B.官渡之战以少胜多大败袁绍,为统一北方奠定基础

C.与孙权、刘备联军战于赤壁

D.220年,改国号为魏,定都洛阳

4.鲁迅先生曾说:“曹操其实是一个有本事的人,至少是一个英雄。”易中天也评价说曹操是一个奸雄,下列哪个不是有关这位英雄的历史活动( )

A.官渡之战 B.赤壁之战 C.挟持汉献帝 D.建立魏国

5.三国时期,台湾被称为( )

A.琉球 B.夷洲 C.东番 D.吴越

6.《后汉书孝献帝纪》中记载了建安十三年(公元208年)的一次战役:“曹操以舟师伐孙权,权将周瑜败于乌林、赤壁。”该战役

A.发生于公元2世纪初 B.导致前秦统治土崩瓦解

C.奠定了三国鼎立的基础 D.实现了长江以北地区统一

7.明朝人罗贯中写的小说《三国演义》中“蒋干盗书”、“孔明草船借箭”、“周瑜打黄盖”、“诸葛亮借东风”等情节描写的是中国历史上哪一次著名的战争( )

A.官渡之战 B.赤壁之战 C.淝水之战 D.巨鹿之战

8.长沙走马楼发掘的古井群中,出土了三国吴简14万余片。从其记载的户籍、书信等信息中发现,当时吏民姓名中使用“客”“恩”(“客”外来者的意思,.“思”思念的意思)两字作名字的比例很大。针对这种现象,最合理的解释是

A.这两个字好听、好记,寓意吉祥 B.湖南境内少数民族学习汉族文化

C.受佛教影响,取名中具有禅意 D.中原人口迁居湖南,客籍成分增加

9.归类整理表格是学习历史的重要方式。根据下表分析,这些措施的共同作用是( )

曹魏 重视农业生产,大力兴修水利

孙吴 开发江东,发展海外贸易

蜀汉 发展经济,改善民族关系

A.加强对外交往 B.推动文化发展 C.促进民族交融 D.巩固局部统一

10.据《三国志》等记载,曹操葬在邺城西门豹祠以西的丘陵中。从宋代起有了曹操设七十二疑冢的传说。2009年,考古学界根据出土的文物及西门豹祠位置,确定曹操墓在河南省安阳市西高穴村。这说明( )

A.文字史料都能真实地反映历史 B.多种考证可完全还原历史事实

C.史料真伪应通过考古发现证明 D.考古发现有助于了解历史真相

11.官渡之战中,曹操以少胜多打败袁绍;8年后,曹操又败给实力较弱的孙刘联军。两次战争失败的相同原因是

A.军心涣散 B.骄傲轻敌 C.准备不充分 D.士兵不习水战

12.如下图是《三国鼎立形势图》,以下对这张形势图的分析,正确的是( )

①为这种局面形成奠定基础的战役是赤壁之战

②图中A是魏国,建立者为曹操,农牧业发达

③图中C是吴国,建立者孙权曾派卫温率船队到达夷洲,这是大陆政权最早与台湾联系

④这一时期分裂的中国走向统一

A.②③ B.①③④ C.①②④ D.②③④

13.“烈火西焚魏帝旗,周郎开国虎争时。交兵不假挥长剑,已挫英雄百万师”诗中描写的这场战役( )

A.造成了东汉末年的军阀割据混战 B.为黄河流域的统一打下基础

C.为三国鼎立局面形成奠定了基础 D.为江南地区的开发提供条件

14.与以下示意图中①相关的史实是( )

A.外戚宦官,交替专权 B.赤壁之战,三国鼎立

C.短暂统一,开发江南 D.北魏改革,民族交融

15.学习历史需要区分历史史实和历史观点。历史史实是指客观发生的历史事实,历史观点是对历史史实的认识。以下关于三国两晋南北朝时期的历史,属于历史观点的是

A.赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定了基础 B.司马炎于266年建立西晋,定都洛阳

C.晋惠帝在位时,发生了“八王之乱” D.南北朝时期,统治阶级开凿了许多石窟

16.三国鼎立局面是东汉末年以来军阀混战的结果,也是从分裂割据走向逐步统一的过渡。下列关于三国史实组合正确的是( )

①魏国—220年—曹操—洛阳 ②魏国—220年—曹丕—洛阳

③蜀国—221年—刘备—成都 ④蜀国—221年—诸葛亮—成都

⑤吴国—222年—孙策—南京 ⑥吴国—222年—孙权—建业

A.①②③ B.②③⑤ C.②③⑥ D.②④⑤

17.时空观念是历史学科五大核心素养之一。与如图①②③对应的朝代是

A.夏朝、西汉、东汉 B.夏朝、汉朝、三国

C.夏朝、东周、三国 D.秦朝、汉朝、十六国

18.翦伯赞在《中国史纲要》中分析,各个地区封建经济的发展,导致了分裂倾向的加剧,在无数割据者角逐的混乱局面中,出现了魏、蜀、吴三大割据势力,它们削平了较小的割据势力,巩固了内部的统一。据此可知,三国鼎立局面形成的主要原因是( )

A.分裂倾向的加剧 B.均衡局势的打破

C.区域经济的发展 D.局部范围的统一

19.如下图是《三国鼎立形势图》,根据三国地理位置,我们知道图中③所代表的政权及建立者分别是

A.蜀、刘备 B.吴、孙权

C.魏、曹操 D.吴、曹丕

20.中古地图有的以南为上:有的以东为上,并无一定之规。古人在文献中描述方位时,常遵循“坐北朝南”原则,如长江(出三峡后的)两岸地区常被文人骚客称为“江左”和“江右”。三国时期,统治“江左”地区的政权是( )

A.孙吴 B.曹魏 C.蜀汉 D.前秦

21.人们对历史的认识和研究离不开史料。下列选项对研究三国时期历史最为可信的是( )

A.三国吴简 B.《三国演义》 C.《资治通鉴》 D.官渡之战战场遗址

22.三国鼎立局面的形成是历史的进步,能够全面阐释这一观点的是( )

A.社会统一趋势大大加强 B.曹魏农业得到恢复和发展

C.蜀国改善了同西南地区的民族关系 D.吴国开发了江东地区

23.“坐着动车去台湾,就在那2035年……”,这首歌曲表达了人民对两岸统一的强烈期盼。 早在哪一时期,孙权派卫温率万人船队曾到达夷洲,加强了大陆与台湾联系的?

A.三国时期 B.秦朝时期 C.西晋时期 D.唐朝时期

二、填空题

24.《中国境内主要古人类遗址分布图》中A处代表的是________遗址;《三国鼎立形势图》中B处________国建立,三国鼎立的局面形成。

25.200年,发生 ______为曹操统一北方打下基础。208年,发生 ______,为三国鼎立局面形成奠定了基础。

三、综合题

26.阅读下列材料,回答问题。

材料一:今操已拥百万之众,挟天子而令诸侯,此诚不可与争锋。孙权据有江东,已历三世,国险而民附,贤能为之用,此可以为援而不可图也。

——《三国志》

材料二:大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。

——苏轼《念奴娇赤壁怀古》

材料三:丞相祠堂何处寻,锦官城外柏森森。映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

——杜甫《蜀相》

(1)材料一中的“操”通过什么战役为统一北方奠定了基础?他“挟天子而令诸侯”有什么作用?

(2)材料二追忆的是我国古代的哪次著名战役?这次战役的结果怎样?

(3)材料三中的“丞相”指三国时期哪一历史人物?从材料三中“三顾频烦天下计”让我们想到哪些典故?

(4)三国时期英雄辈出,你最喜欢的英雄是哪位?请简要说明理由。

27.关羽是汉末三国时期著名军事将领,其形象在后世经过多种文献的建构。阅读材料,回答下列问题。

材料一 东汉末建安五年,曹操东征刘备,“曹公禽(擒)羽(关羽)以归,拜为偏将军,札之甚厚”。

——摘编自(西晋)陈寿《三国志》

(备注:《三国志》是西晋历史学家陈寿所著的纪传体断代史。)

材料二 建安五年,“挟天子以令诸侯”的曹操攻刘备,迫使其远遁,关羽则被曹军围于下邳城外的土山上。曹操部将张辽游说关羽投降时,关羽提出的首要条件便是“吾与皇叔(刘备)设誓,共扶汉室,吾今只降汉帝,不降曹操”。曹操得知后笑曰:“吾为汉相,汉即吾也。此可从之。”得曹操允诺后,关羽来拜见曹操,称“败兵之将,深荷不杀之恩”。

——摘编自(明)罗贯中《三国演义》

(1)根据材料一和材料二,分析关羽投降曹操的过程,指出其中的不同。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出关羽“降汉不降曹”的原因。

(3)综合上述材料,指出两则材料在文献性质上的差异,并以真实性为标准对它们在历史人物形象塑造上的价值进行排序。

28.阅读下列材料,回答问题。

材料一 老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已。

——曹操《龟虽寿》

材料二 曹操比于袁绍,则名微而众寡,然操遂能克绍,以弱为强者,非惟天时,抑亦人谋也。今操已拥百万之众,挟天子以令诸侯,此诚不可与争锋。

——摘编自陈春《三国志蜀书诸葛亮传》

材料三 故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间。樯橹灰飞烟灭。

——苏轼《念奴娇赤壁怀古》

(1)材料一表达了曹操有着怎样的雄心壮志?

(2)材料二中曹操战胜袁绍的著名战役是什么?这次战役有什么作用?

(3)材料三这首词描述了我国古代历史上哪次战役?这次战役的影响是什么?

(4)东汉末年至三国时期,社会动乱,英雄辈出。你最喜欢这一时期的哪位人物?简要说明你喜欢的理由。

29.历史兴趣班在学习《三国鼎立》一课后,分组开展趣味活动,请你参与其中。

(1)第一小组绘制了以上的示意图。结合你所学的知识填空

①完成示意图两空白处A和B的填写:A________(人物)B年________。

②曹操打败袁绍,实现称雄北方、一统中原的战役是________。

③为刘备出使东吴,说服孙权联合抗曹的功臣是________(人物)。

④发生在208年的________(战役名),为三国鼎立局面的形成奠定了基础。

(2)第二小组开展故事会东汉后期有很多脍炙人口的故事,如三顾茅庐、官渡之战、长坂坡之战、黄盖诈降、火烧赤壁等等。请你简述一个故事。

30.分析图表、从中提取有效信息,是学习历史的重要能力。阅读材料,回答问题:

材料一 西汉初期中央和封国力量的对比图

(1)材料一反映出西汉初年中央面临什么问题?

材料二 东汉中后期10个皇帝的即位年龄及寿命

皇帝 和帝 殇帝 安帝 顺帝 冲帝 质帝 桓帝 灵帝 少帝

即位年龄 10 1 13 11 2 8 15 12 14

寿命 27 2 31 30 3 9 36 34 14

(2)从材料二表中信息能得出什么结论?这一现象与东汉中后期的什么政局有关联?

材料三 中国古代某时期政权更替示意图

(3)材料三示意图反映的是我国哪一时期的政权更替情况?该示意图体现了这一时期的哪一突出特征?

材料四 汉代人口统计表

(4)结合所学知识,分析材料三反映的西汉与东汉人口增加的原因。

时间 西汉初年 汉武帝元光元年(前4134年) 东汉初年 光武帝中元二年(757年)

全国人口数 约1400万 约3600万 约1000万 约2100万

中小学教育资源及组卷应用平台

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

【解析】

依据所学,208年,孙刘联军在赤壁之战中大败曹操,曹操无力南下,刘备攻占四川,并从曹操手中夺得汉中地区,有了立足之地,孙权在长江中下游的地位进一步稳固,220年,曹丕建立魏,定都洛阳。221年,刘备建立蜀,定都成都。222年,孙权建立吴,定都建业。三国鼎立局面形成,可知,A项正确;其他三项不对,排除BCD项。故选A项。

2.B

【解析】

根据所学知识,230年,吴国孙权派将军卫温率船队到达夷洲(今台湾),这是大陆和台湾交流的最早记载,故孙权——派卫温到夷洲对应正确,B项符合题意;建立魏国的是曹丕,排除A项;发明翻车的是东汉时毕岚,三国时期马钓改进,排除C项;灭吴统一全国的是司马炎,排除D项。故选B项。

3.D

【解析】

根据所学知识可知,220年,改国号为魏,定都洛阳的是曹丕,不是曹操所为,D项符合题意;曹操迎汉献帝到许昌,“挟天子以令诸侯”,排除A项;在官渡之战中,曹操以少胜多大败袁绍,排除B项;赤壁之战中,孙刘联军大败曹军,排除C项。故选D项。

4.D

【解析】

依据所学,220年,曹操的儿子曹丕废掉汉献帝,自立为帝,建立魏国,D项符合题意;曹操与袁绍之间爆发了官渡之战,排除A项;在赤壁之战中,孙刘联军大败曹操,为三国鼎立局面形成奠定基础,排除B项;曹操挟持汉献帝,排除C项。故选D项。

5.B

【解析】

根据所学知识,三国时期,台湾被称为夷洲。230年,孙权派将军卫温率领万人船队到达夷洲,加强了大陆与台湾的联系,B项正确;台湾在元朝成为琉球,排除A项;明中叶后称台湾为东番,排除C项;三国时期台湾被称为夷洲,不是吴越,排除D项。故选B项。

6.C

【解析】

据题干关键信息“公元208年”“曹操以舟师伐孙权,权将周瑜败于乌林、赤壁”并结合所学知识可知,材料反映的是赤壁之战。208年孙刘联军在赤壁之战中以少胜多,大败曹操。赤壁之战对当时整个局势有关键性的影响,为三国鼎立局面的形成奠定了基础。C项正确;公元208年是3世纪初,排除A项;导致前秦统治土崩瓦解的是淝水之战,排除B项;赤壁之战并没有实现了长江以北地区统一,排除D项。故选C项。

7.B

【解析】

结合所学可知,赤壁之战,曹操与孙刘联军在赤壁的战役,赤壁之战中孙权、刘备在强敌进逼关头,结盟抗战,扬水战之长,巧用火攻,创造了中国军事史上以弱胜强的著名战例。此战为而后三国鼎立奠定了基础。材料中蒋干、孔明、周瑜、诸葛亮都是孙权、刘备阵营的,B项正确;官渡之战,曹操军与袁绍军,排除A项;淝水之战,是公元383年东晋和前秦之间发生在淝水的一场战争,排除C项;巨鹿之战是秦末项羽与秦军的战争,排除D项。故选B项。

8.D

【解析】

根据“当时吏民姓名中使用‘客’‘恩’(‘客外来者的意思,‘恩’思念的意思)两字作名字的比例很大”可知,当时湖南长沙有很多外地人口,最合理的解释是中原人口迁居湖南,客籍成分增加,D项正确;材料无法体现“客”“恩”寓意吉祥、少数民族学习汉族文化和受佛教影响,排除ABC项。故选D项。

9.D

【解析】

根据材料表格信息,结合所学知识可知,材料体现了三国时期的局部统一,客观上都促进了各地的发展,比较东汉末年众多军阀割据混战局面,给社会生产和人民生活提供了相对安定的环境,各国统治者又都重视发展生产,为全国的再次统一奠定了基础,D项正确;材料没有涉及“对外交往”的内容,排除A项;材料不能反映文化发展,排除B项;只有“蜀汉”“改善民族关系”能体现促进民族交融,排除C项。故选D项。

10.D

【解析】

根据“2009年,考古学界根据出土的文物及西门豹祠位置,确定曹操墓在河南省安阳市西高穴村。”可得出文献记载存在很多疑问,通过考古发现能够帮助探究历史的真相,D项正确;AB项太绝对,排除AB项;史料真伪并不一定都要通过考古发现证明,排除C项。故选D项。

11.B

【解析】

根据所学,公元200年袁绍与曹操展开了官渡之战。曹操以少胜多,大败袁军。为曹操统一北方奠定了基础。赤壁之战是公元208年曹操与孙刘联军的战争 ,孙刘联军以少胜多,大败曹军。为三国鼎立局面形成奠定了基础。我们从两场战争中得到的启示主要有,决定战争胜负的关键不仅看力量强弱,还要看战略战术是否得当;不能骄傲轻敌,要适时出击,虚心接受好的建议等才能取胜。因此其失败的共同点是骄傲轻敌,B项正确;AC项都不是其失败的原因,排除AC项;D项针对的是赤壁之战,排除D项。故选B项。

12.B

【解析】

根据所学知识可知,公元220年,曹操的儿子曹丕废掉汉献帝自称皇帝,国号魏,②错误;根据所学知识可知公元208年,曹操进攻江南的孙刘联军,赤壁之战爆发,最终曹操战败,奠定了三国鼎立的基础,①正确;根据所学知识可知公元230年,孙权派卫温率船队到达夷洲,建立了大陆和台湾的联系,③正确;根据所学知识可知,东汉末年,群雄并起军阀割据,但是三国鼎立的形成实现了局部统一,为晋国实现大一统奠定了基础,④正确;综上①③④正确,②错误,B项正确;排除ACD项。故选B项。

13.C

【解析】

根据材料“烈火西焚魏帝旗,周郎开国虎争时。交兵不假挥长剑,已挫英雄百万师”,并结合所学可知,材料反映的是赤壁之战。赤壁之战为三国鼎立局面形成奠定了基础,C项正确;东汉末年的黄巾起义造成了东汉末年的军阀割据混战,排除A项;官渡之战为曹操统一黄河流域打下了基础,排除B项;材料与江南地区的开发无关,排除D项。故选C项。

14.B

【解析】

按照朝代顺序为东汉、三国两晋南北朝,所以①是三国,208年赤壁之战,为三国鼎立奠定基础,B项正确;东汉后期外戚宦官,交替专权,排除A项;西晋时期短暂统一,开发江南,排除C项;北魏改革,民族交融是北朝孝文帝改革,排除D项。故选B项。

15.A

【解析】

“赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定了基础”是对赤壁之战的评价,属于历史观点,A项正确;BCD项都是对历史事实的客观叙述,属于历史事实,排除BCD项。故选A项。

16.C

【解析】

根据所学知识可知,220年,曹丕废汉献帝,自立为帝,建立魏国,定都洛阳;221年,刘备在成都称帝,国号汉,史称“蜀汉”;222年,孙权称王,国号吴,后定都建业;至此,三国鼎立局面正式形成,所以②③⑥组合正确,C项符合题意;曹操、诸葛亮、孙策并未称帝建国,①④⑤组合错误,排除ABD三项。故选C项。

17.B

【解析】

结合所学知识可知,尧虞舜夏商周,春秋战国乱悠悠,秦汉三国(魏蜀吴)晋统一,南朝北朝是对头,隋唐五代又十国,宋元明清帝王休。因此①是商朝之后的夏朝、②是秦朝之后的汉朝、③是两汉之后的魏蜀吴三国。B项正确;魏蜀吴指的是三国时期,而非东汉或十六国,排除AD项;秦朝之后是汉朝而非东周,排除C项。故选B项。

18.C

【解析】

根据“各个地区封建经济的发展……出现了魏、蜀、吴三大割据势力”可知,材料认为各个地区封建经济的发展是导致魏、蜀、吴三大割据势力形成的主要原因,C项正确;材料强调三国鼎立局面形成的经济根源,ABD项不符合材料主旨,排除。故选C项。

19.B

【解析】

依据所学可知,220 年, 曹丕 称帝,定城 洛阳,魏国建立221 年, 刘备 称帝,定城 成都,蜀国建立;222 年, 孙权称王,定城 建业(南京),三国鼎立局面正式形成。图中③是孙权建立的吴国,B项正确;蜀国位于图中②,排除A项;魏国是曹丕建立,排除C项;吴国是孙权建立,排除D项。故选B项。

20.A

【解析】

根据题干“中古地图有的以南为上:有的以东为上,……常遵循‘坐北朝南’原则,如长江……两岸地区常被文人骚客称为‘江左’和‘江右’。三国时期,统治‘江左’地区的政权”结合所学知识,“江左”是长江中下游地区,统治的政权是孙吴,A项正确;曹魏位于黄河中下游地,排除B项;蜀汉位于四川地区,排除C项;前秦不属于三国时期,排除D项。故选A项。

21.A

【解析】

三国吴简属于第一手史料,是研究三国时期历史最为可信的史料,A项正确;《三国演义》是小说,存在虚构夸张成分,不是最为可信的史料,排除B项;《资治通鉴》是宋朝司马光编写的史书,是后人的记述的文献史料,不是最为可信的史料,排除C项;官渡之战为曹操统一北方奠定基础,三国历史还没有开始,排除D项。故选A项。

22.A

【解析】

三国鼎立的局面的出现,是由分裂走向统一的过渡,社会统一趋势大大加强,是历史的进步。这种局部统一较之东汉末年众多 军阀割据混战的状况前进了一步,也为后来的全国统一准备了条件。A项正确;曹魏农业得到恢复和发展不能全面阐释三国鼎立局面的形成是历史的进步这一观点,排除B项;蜀国改善了同西南地区的民族关系不能全面阐释三国鼎立局面的形成是历史的进步这一观点,排除C项;吴国开发了江东地区不能全面阐释三国鼎立局面的形成是历史的进步这一观点,排除D项。故选A项。

23.A

【解析】

根据材料“孙权派卫温率万人船队曾到达夷洲”结合所学知识,夷洲是今天的台湾,这是大陆人民大规模到达台湾的记录,加强了内地与台湾的联系,孙权是三国时期的人物,A项正确;孙权不属于秦朝时期、西晋时期、唐朝时期的人物,排除BCD项。故选A项。

24. 元谋人 吴

【解析】

《中国境内主要古人类遗址分布图》中A处位于云南元谋县,代表的是元谋人遗址;《三国鼎立形势图》中B处位于东南方,是吴国建立,三国鼎立的局面形成。答案:①元谋人 ②吴

25. 官渡之战 赤壁之战

【解析】

根据所学知识,公元200年,曹操在官渡之战中以少胜多,大败袁绍,为以后统一北方打下基础。公元208年,孙刘联军在赤壁之战中以少胜多,大败曹操,为三国鼎立局面的形成奠定了基础。故第一空填官渡之战;第二空填赤壁之战。

26.(1)官渡之战。取得政治上的主动权,扩大了自己的政治影响力。

(2)赤壁之战。孙刘联军以少胜多,打败曹操,为三国鼎立局面的形成奠定了基础。

(3)诸葛亮。三顾茅庐;鞠躬尽瘁,死而后已。

(4)曹操。实行屯田的措施,组织军队和流亡的民众从事农业生产,解决了大批流民的生计。(言之有理即可)

【解析】

(1)

根据材料一“今操已拥百万之众,挟天子而令诸侯”的“操”通过官渡之战,为统一北方奠定了基础。他“挟天子而令诸侯”的作用可从取得政治上的主动权,扩大了自己的政治影响力。

(2)

根据材料二“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁”可知材料二追忆的是我国古代的著名战役赤壁之战。这次战役的结果孙刘联军以少胜多,打败曹操,为三国鼎立局面的形成奠定了基础。

(3)

根据材料三“三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。出师未捷身先死,长使英雄泪满襟”结合所学可知“丞相”指三国时期的历史人物诸葛亮。从材料三中“三顾频烦天下计”让我们想到的典故有三顾茅庐、鞠躬尽瘁、死而后已等。

(4)

本题是开放性题目,言之有理即可。如选取曹操来回答。可从实行屯田的措施,组织军队和流亡的民众从事农业生产,解决了大批流民的生计来回答理由。

27.(1)材料一记载关羽是被擒拿后投降的;材料二记载关羽是提出条件后被招降的。

(2)当时汉朝皇帝还是名义上的最高统治者;“降汉不降曹”表明关羽政治上忠于汉朝君主,没有失节;关羽跟随刘备匡扶汉室,与曹操处于敌对状态。

(3)性质:材料一是史书;材料二是文学作品。

排序:材料一高于材料二。

【解析】

(1)根据“曹公禽(擒)羽(关羽)以归,拜为偏将军”可知材料一记载关羽是被擒拿后投降的;根据“得曹操允诺后,关羽来拜见曹操”可知材料二记载关羽是提出条件后被招降的。

(2)结合所学内容可知,关羽之所以“降汉不降曹”是因为当时汉朝皇帝还是名义上的最高统治者;“降汉不降曹”表明关羽政治上忠于汉朝君主,没有失节;而且关羽跟随刘备匡扶汉室,与曹操处于敌对状态。

(3)性质上的差异结合所学内容可知,材料一是史书;材料二是文学作品。在排序上,材料一的史书是高于材料二的文学作品的。

28.(1)统一全国。

(2)官渡之战;曹操迅速歼灭了袁军主力,为以后统一北方打下基础。

(3)赤壁之战;赤壁之战对当时整个局势有关键性的影响,为三国鼎立局面的形成奠定了基础。

(4)诸葛亮;足智多谋,鞠躬尽瘁死而后已等。

【解析】

(1)

根据材料“老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已”可知,曹操当时的雄心壮志是统一全国。

(2)

结合所学知识可知,当时占据黄河以北的袁绍,兵多粮足,实力强大。曹操和袁绍都想吞并对手,称雄北方。200年,双方在官渡进行决战,曹操迅速歼灭了袁军主力,为以后统一北方打下基础。

(3)

根据材料三“故垒西边,人道是三国周郎赤壁。”“《念奴娇赤壁怀古》”结合所学知识可知,这次战役指的是赤壁之战。208年,曹操挥师南下、准备进而消灭南方的割据势力,统一全国。曹军的兵力有20余万,孙刘联军只有约5万人,两军在赤壁对峙。针对曹军不习水战船舰连接在一起的弱点,周瑜采纳部下黄盖的建议,由黄盖向曹操诈降并用火攻,曹军大溃,曹操带着败兵北撤。赤壁之战对当时整个局势有关键性的影响,为三国鼎立局面的形成奠定了基础。

(4)

开放性试题,任选一人说明其事迹即可,如:我最喜欢的英雄是诸葛亮,因为诸葛亮足智多谋,鞠躬尽瘁死而后已等。

29.(1) 孙权 220 官渡之战 诸葛亮 赤壁之战

(2)黄盖诈降 简述:赤壁之战时期,刘备与孙权联合准备对抗 曹操。黄盖是三国 时期东吴的一名大将,正在大家都发愁如何对付曹操的时候,黄盖与周瑜想出了一个妙计。在军事会议上,黄盖倚老卖老,假装与周瑜意见不和,话语间还带有轻视周瑜之意。周瑜大怒,立即下令要将黄盖斩首示众。毕竟黄盖是一位对东吴有功的老臣,于是许多将领一起替黄盖求情。周瑜见这么多人请求,就将处罚改成了笞刑。黄盖的这几十大板打的效果非常好,让曹军在东吴的奸细都深信黄盖是真的与周瑜闹翻了。阚泽亲自为黄盖献诈降书,与之前蔡中蔡和的情报一起传递到曹操的手中,于是曹操也对黄盖要投降的这件事深信不疑。之后黄盖领兵前来,曹操也是没有一点准备措施,直接导致了赤壁之战最后的惨败。

【解析】

(1)

根据材料示意图,结合所学知识可知,208年,曹操为乘胜消灭孙权和依附荆州势力的刘备,统一全国发动了赤壁之战。刘备采用了诸葛亮的建议,联合江东的孙权,孙刘联军用火攻的办法,以少胜多,大败曹军。故①填孙权;220年,曹丕篡汉称帝,国号“魏”,史称曹魏,故②填220;公元200年,曹操打败袁绍,取得了官渡之战的胜利,之后曹操率军北渡黄河,统一了黄河中下游地区,奠定曹操统一北方的基础,故③填官渡之战;为刘备出使东吴,说服孙权联合抗曹的功臣是诸葛亮。诸葛亮仔细地向孙权和周瑜分析了曹操的兵力情况,从而使东吴同意联合抗曹,故④填诸葛亮;公元208年,孙权、刘备联军于在长江赤壁一带大胜曹操军队,这是历史上称为赤壁之战。经过赤壁之战,曹操退守黄河流域,不敢再轻易南下,孙权在长江中下游的势力得到巩固.刘备则乘机占领湖北、湖南的大部分地区,又向西进占西川。所以,赤壁之战奠定了三国鼎立的基础。故⑤填赤壁之战。

(2)

开放性设问,在题干中选择一个故事,结合所学知识,言之成理即可。如:黄盖诈降简述:赤壁之战时期,刘备与孙权联合准备对抗 曹操。黄盖是三国 时期东吴的一名大将,正在大家都发愁如何对付曹操的时候,黄盖与周瑜想出了一个妙计。在军事会议上,黄盖倚老卖老,假装与周瑜意见不和,话语间还带有轻视周瑜之意。周瑜大怒,立即下令要将黄盖斩首示众。毕竟黄盖是一位对东吴有功的老臣,于是许多将领一起替黄盖求情。周瑜见这么多人请求,就将处罚改成了笞刑。黄盖的这几十大板打的效果非常好,让曹军在东吴的奸细都深信黄盖是真的与周瑜闹翻了。阚泽亲自为黄盖献诈降书,与之前蔡中蔡和的情报一起传递到曹操的手中,于是曹操也对黄盖要投降的这件事深信不疑。之后黄盖领兵前来,曹操也是没有一点准备措施,直接导致了赤壁之战最后的惨败。

30.(1)在西汉初年分封制度下,诸侯王控制的人口和土地超过了中央政府,威胁到西汉王朝。

(2)东汉后期皇帝即位年龄小,寿命短。外戚宦官交替专权

(3)三国两晋南北朝时期。政权分立。

(4)西汉建立后,从汉高祖到文景之治实行了休养生息政策,社会安定,经济发展,促进了人口数量增加。东汉经过光武中兴,社会稳定,经济不断发展,从而推动了人口增长。

【解析】

【分析】

(1)

从对比图看出,在西汉初年分封制度下,诸侯国控制的人口和土地超过了中央政府,威胁到西汉王朝。

(2)

从东汉中后期10个皇帝的即位年龄及寿命看出,东汉后期皇帝即位年龄小,寿命短。政局:东汉中后期,由于即位的皇帝大多年幼,无法主政,出现外戚专权,皇帝长大后,重用宦官,出现宦官专权,东汉中后期的政局是外戚宦官交替专权。

(3)

由材料三可知是三国两晋南北朝时期的政权更替情况。示意图体现了这一时期政权分立的突出特征。

(4)

根据所学可知,西汉建立后,从汉高祖到文景之治实行了休养生息政策,经济发展,社会安定,促进了人口数量增加。东汉经过光武中兴,社会稳定,经济不断发展,推动了人口增长。

【点睛】

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史