第18课 东晋南朝时期江南地区的开发 同步试题精选卷(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发 同步试题精选卷(含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-06-29 10:44:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.“朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。”东晋时的乌衣巷是当时都城里王、谢两大望族的宅地。据此推断乌衣巷是在今天的( )

A.北京 B.西安 C.杭州 D.南京

2.东晋后期,我国江南地区农业生产得到迅速发展,其原因不包括( )

A.北方人的南迁 B.自然条件优越

C.江南地区社会比较安定 D.普遍种植双季稻

3.研究表明,从汉朝始,北方人口开始向南方迁移;东汉未年,特别是两晋之间,形成了人口南迁的潮流。“潮流”形成的主要原因是( )

A.北方动乱不断 B.南方地大人稀

C.全球气候变冷 D.江南经济开发

4.东晋南朝时期江南地区的开发,为日后中国古代经济重心的南移奠定了基础。关于江南地区的开发原因表述正确的是( )。

①北方人的南迁,给江南地区带来大量的劳动力、先进的生产工具和生产技术

②江南地区自然条件优越

③江南地区战乱相对较少,社会比较安定

④劳动人民辛勤的劳动

⑤统治者比较重视

A.①②③④⑤. B.①④⑤ C.③④⑤ D.①③④⑤

5.我国老百姓的主食一般呈现出“北麦南稻”的格局,但在魏晋南北朝时期,南方老百姓的餐桌上除了稻米饭外,还有面食、粟米饭等北方食品,出现这种现象的主要原因是( )

A.南方人口增多 B.面食营养价值高 C.人口南迁和民族融合 D.南方经济的发展

6.东晋南朝时期,江南许多地区“时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”文中现象出现的主要原因是

A.江南地区环境优美 B.南方生产技术先进

C.北方人口大量南迁 D.统治者进行改革

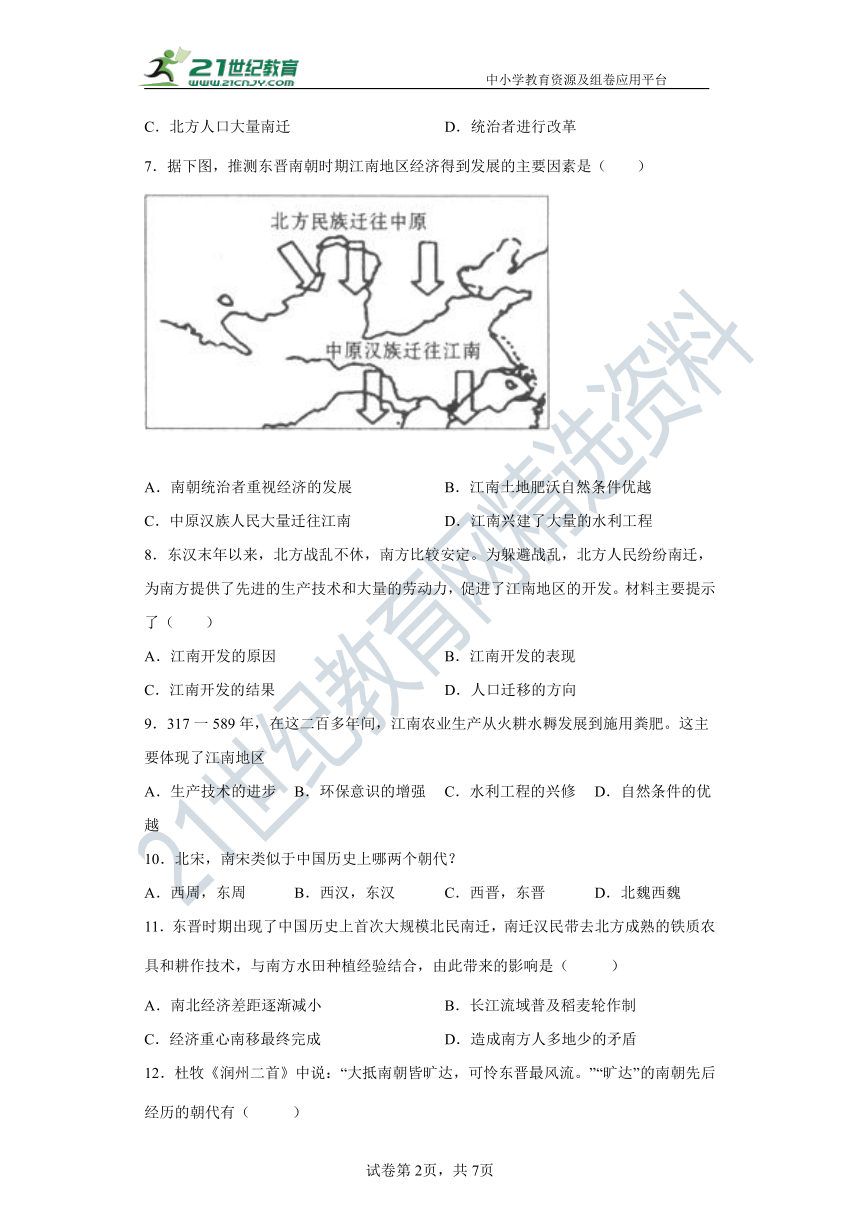

7.据下图,推测东晋南朝时期江南地区经济得到发展的主要因素是( )

A.南朝统治者重视经济的发展 B.江南土地肥沃自然条件优越

C.中原汉族人民大量迁往江南 D.江南兴建了大量的水利工程

8.东汉末年以来,北方战乱不休,南方比较安定。为躲避战乱,北方人民纷纷南迁,为南方提供了先进的生产技术和大量的劳动力,促进了江南地区的开发。材料主要提示了( )

A.江南开发的原因 B.江南开发的表现

C.江南开发的结果 D.人口迁移的方向

9.317一589年,在这二百多年间,江南农业生产从火耕水耨发展到施用粪肥。这主要体现了江南地区

A.生产技术的进步 B.环保意识的增强 C.水利工程的兴修 D.自然条件的优越

10.北宋,南宋类似于中国历史上哪两个朝代?

A.西周,东周 B.西汉,东汉 C.西晋,东晋 D.北魏西魏

11.东晋时期出现了中国历史上首次大规模北民南迁,南迁汉民带去北方成熟的铁质农具和耕作技术,与南方水田种植经验结合,由此带来的影响是( )

A.南北经济差距逐渐减小 B.长江流域普及稻麦轮作制

C.经济重心南移最终完成 D.造成南方人多地少的矛盾

12.杜牧《润州二首》中说:“大抵南朝皆旷达,可怜东晋最风流。”“旷达”的南朝先后经历的朝代有( )

A.宋、齐、梁、陈 B.魏、晋、隋、唐

C.宋、齐、隋、唐 D.魏、周、齐、隋

13.西晋皇族司马睿南迁后建立起来的王朝,是中国历史上在江南出现的第一个正统政权。它的建立,有利于抵御北方少数民族政权的南侵;有利于组织和发展南方经济;有利于汉族文化的保存和发展。该政权定都于

A.成都 B.洛阳 C.开封 D.建康

14.《史记》载:楚越之地,地广人稀……或火耕水耨……无积聚而多贫,是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家;《宋书》(南朝·梁)载:(江南)地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。这表明

A.西汉经济非常落后 B.南方得到开发发展

C.江淮经济超过北方 D.政治重心已经南移

15.《六朝经济史》载:“适合南方水田生产的犁、耙等工具日臻完善……火耕已不是唯一的杀虫施肥的方法,绿肥日益普及。”这表明江南地区

A.百姓辛勤劳作 B.农业发展进步

C.政府鼓励耕种 D.生态环境改善

16.汉末中原大乱,民众深受战争的苦难而四散逃离,此时“江东沃野万里……可以避害”。北人南渡和越汉、蛮汉融合……促使劳动力与土地迅速结合,推动了江南地区的初步开发。材料表明江南地区开发的主要原因是

A.北人南迁带去先进技术和生产力 B.江南地区地理环境优越

C.南朝政府减轻赋税鼓励地区开发 D.江南地区社会生活安定

17.魏晋时期,建立后赵的羯、前秦的氐、后秦的羌对汉文化热情高涨,前秦皇帝苻坚甚至堪称汉学家,曾经不无自得地说:“朕一月而三临太学,周公和孔子的传统总算不会在朕这里中断。”这有利于

A.提高少数民族文化水平 B.国家教育水平的进步

C.降低佛道思想的影响力 D.传统主流文化的延续

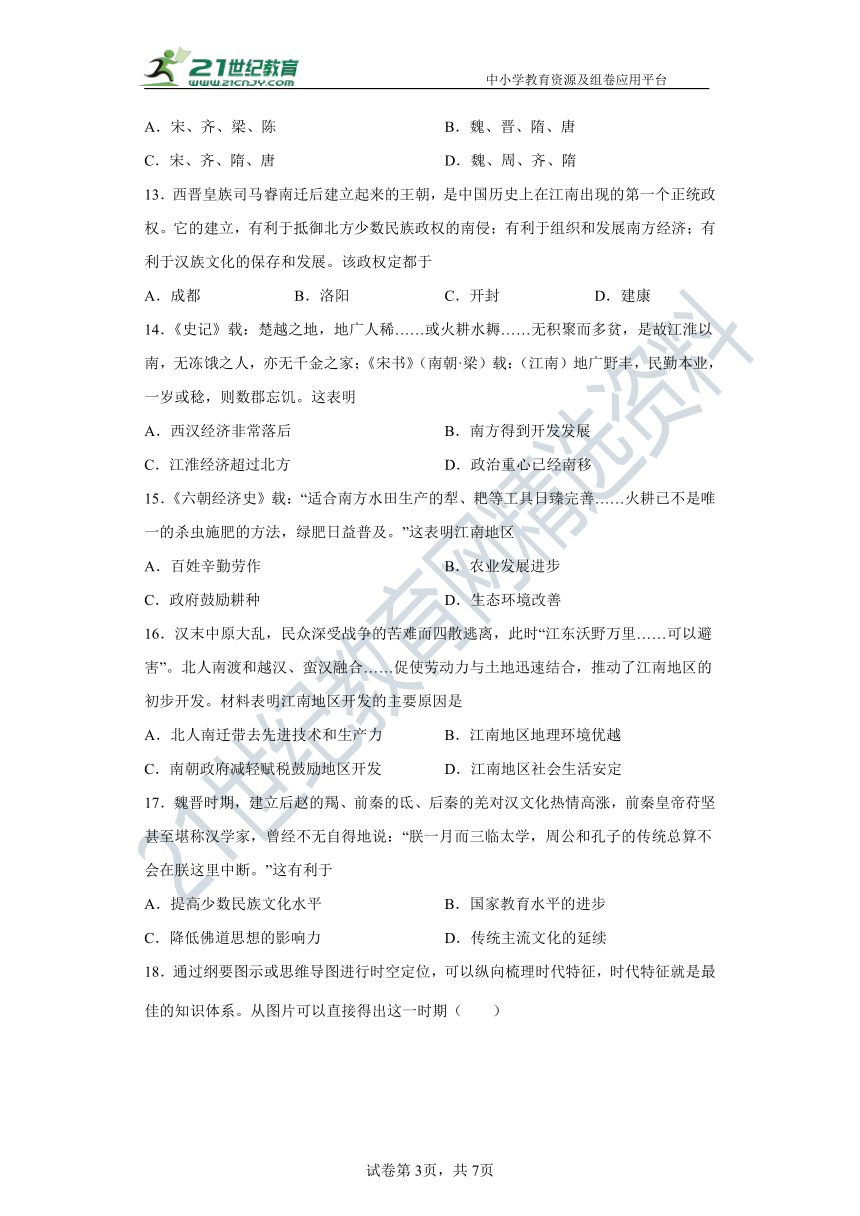

18.通过纲要图示或思维导图进行时空定位,可以纵向梳理时代特征,时代特征就是最佳的知识体系。从图片可以直接得出这一时期( )

A.政权分立中孕育着统一 B.民族交融孕育多元一体

C.南北动荡促进经济发展 D.文化传承中孕育着创新

19.三国时期的吴国以一隅之地与中原的曹魏相抗衡,东晋和南朝政权也都以半壁江山与北方各政权对峙。长江下游和太湖流域的经济发展维持了这种局面的长期存在。这反映出( )

A.南北对峙阻断交流 B.北方社会安定有利于恢复生产

C.江南经济得到开发 D.南北经济发展处于平衡的状态

20.南朝时,扬州三吴地区“地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥”;荆州“田土肥美”,地跨“南楚之富”;广州粮食交易“多万箱之咏”。这可用来说明,南朝( )

A.农业得到长足进步 B.统治者重视发展农业

C.土地利用率的提高 D.经济中心南移的出现

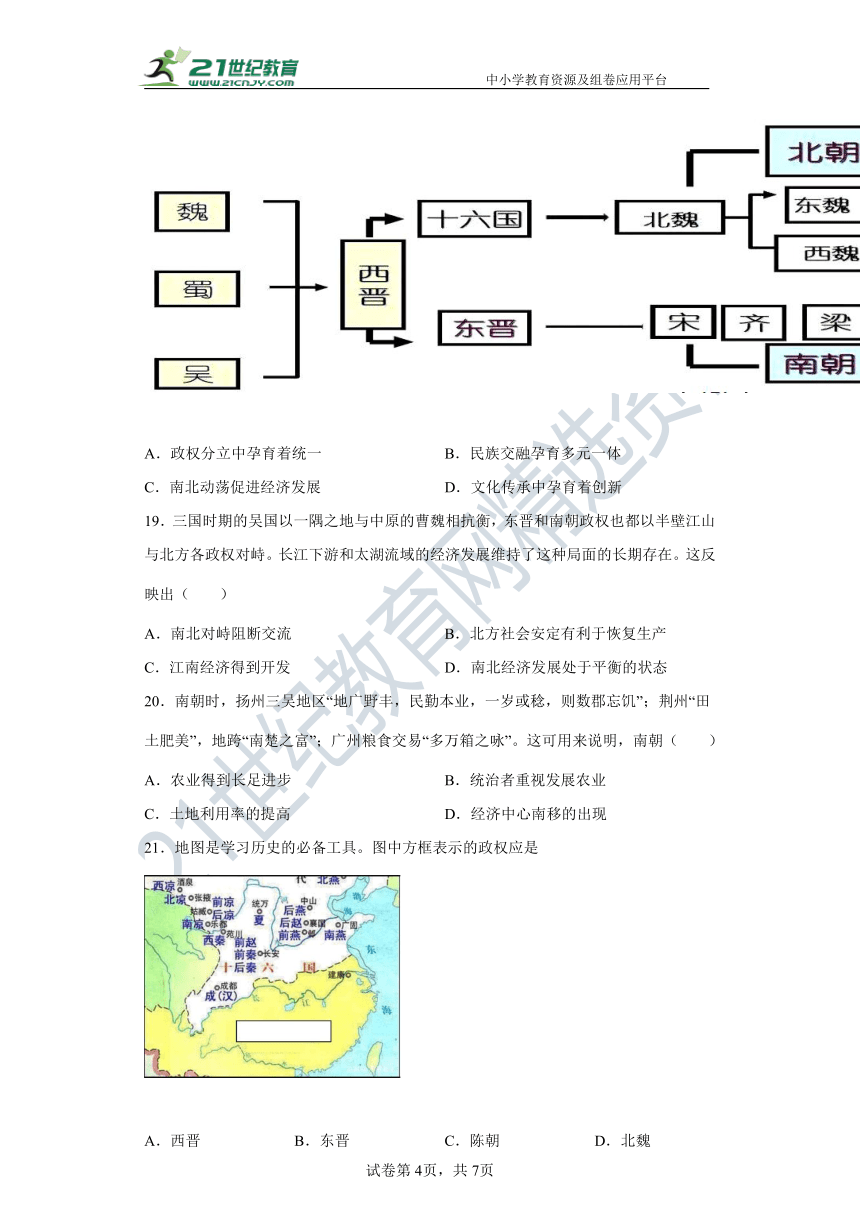

21.地图是学习历史的必备工具。图中方框表示的政权应是

A.西晋 B.东晋 C.陈朝 D.北魏

22.西晋末年以来,大批北方人民南下。到东晋后期,长江中下游地区布满了南迁的流民,尤以江苏一带为多;有一部分流民继续南下,进入今天的浙江、福建和广东等地。造成人民南下的主要原因是( )

A.北方动乱不断 B.南方地广人稀

C.统治者的需要 D.江南经济开发

23.晋建武年间,晋元帝率中原汉族臣民从京师洛阳南渡,史称“永嘉之乱”“衣冠南渡”,这是中原汉人第一次大规模南迁。“衣冠南渡”直接推动了

A.三国鼎立局面的形成 B.北方出现了统一趋势

C.北魏孝文帝迁都洛阳 D.江南地区得到了开发

24.小明同学为某单元设计了下面示意图,根据所学知识判断,该单元的主题是( )

A.中国境内早期人类与文明的发展 B.早期国家和社会变

C.统一多民族国家的建立和巩固 D.政权分立和民族交融

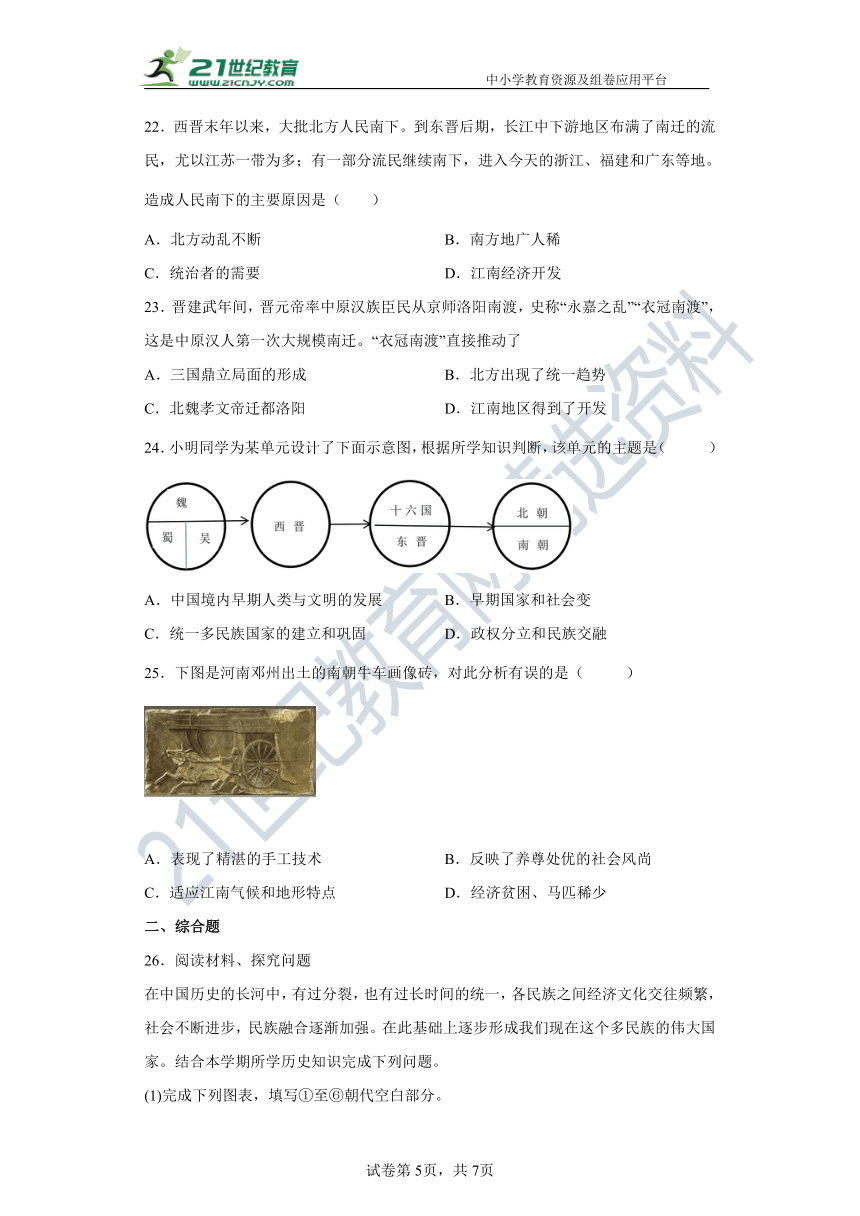

25.下图是河南邓州出土的南朝牛车画像砖,对此分析有误的是( )

A.表现了精湛的手工技术 B.反映了养尊处优的社会风尚

C.适应江南气候和地形特点 D.经济贫困、马匹稀少

二、综合题

26.阅读材料、探究问题

在中国历史的长河中,有过分裂,也有过长时间的统一,各民族之间经济文化交往频繁,社会不断进步,民族融合逐渐加强。在此基础上逐步形成我们现在这个多民族的伟大国家。结合本学期所学历史知识完成下列问题。

(1)完成下列图表,填写①至⑥朝代空白部分。

夏朝 ① 西 周 东 周 ② ③ 东汉 魏 ④ 东晋 ⑤ 东魏 北齐

蜀

西魏 北周

⑥ 齐 梁 陈

吴

(2)读上图,在这一时期我国统一的多民族的封建王朝有哪几个?其中“②”“③”所示朝代为加强经济、思想文化控制,各采取了哪些措施?

(3)读上图,“③”所示朝代出现过盛世局面,史称什么?请分析上述盛世出现的原因。

27.阅读材料,回答题

材料一

材料二 两晋南北朝更替示意图

西晋 十六国 北魏 东魏 北齐

西魏 ②

① 宋 齐 梁 陈

材料三 擅长骑射的匈奴人,逐步由游牧转入农耕生活,发展了冶铁和制陶等手工业。山西南部的羯人,大部分从事农耕,善于织布,喜欢穿青绛(jiàng)色的衣服。内迁各族领袖,大都仰慕中原文化。内迁各族的文化习俗,也影响了汉族。西晋时,洛阳贵族官僚,争用胡床、方凳等西北各族的家具。各族杂居地区的汉人,也学习经营畜牧业。

——摘自部编版《七年级历史》上

(1)说出材料一中图1反映了哪一历史事件?这一事件和图2之间有什么关系?

(2)结合所学知识,将材料二的示意图补充完整。

(3)依据材料三,说说材料反映了什么现象?

(4)综合上述材料,概括魏晋南北朝的时代特征是什么?

28.阅读材料,回答问题。

材料一 (江南)地域辽阔而人烟稀少;稻米和鱼是主要食物,人们还可以从山泽中采集植物果实和贝类为食;放火烧荒,耕种水田;不需要商人贩卖货物,没有非常富裕的人。

——《史记》译文

材料二 江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

(1)《宋书》里描写的南朝时的江南与司马迁描述的江南有什么不同?

(2)同是一个地区,为什么会有这样的不同?

(3)上述材料综合反映的是什么社会现象?这种现象的出现有什么影响?

(4)通过上面的分析,你有何感想?对当今中国经济发展来说,有何借鉴之处?

中小学教育资源及组卷应用平台

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

【解析】

镇守长江下游的皇族司马睿于317年重建晋王朝,建都建康,史称东晋。建康就是今天的南京。D项正确,排除ABC项。故选D项。

2.D

【解析】

根据所学知识可知,我国江南地区农业生产技术迅速发展的过程中,水稻由原来的直播变成育秧移栽,五岭以南地区种植双季稻。D项符合题意;东晋后期,北方人的南迁,江南地区自然条件优越、社会比较安定,促使江南地区农业生产得到迅速发展,排除ABC项。故选D项。

3.A

【解析】

东汉末年,为躲避北方的战乱,北方人口大量南迁。他们带去了大量的劳动力、先进的生产工具、技术和生活方式,促进了江南地区的发展,A项正确;BC项不是当时人口南迁的主要原因,排除BC项;人口南迁促进了江南经济开发,排除D项。故选A项。

4.A

【解析】

结合所学内容可知,东晋南朝时期,江南地区之所以能够得到开发,主要原因包括北方人的南迁,给江南地区带来大量的劳动力、先进的生产工具和生产技术,江南地区自然条件优越,江南地区战乱相对较少,社会比较安定,劳动人民辛勤的劳动,统治者比较重视,①②③④⑤符合题意,A项正确,排除BCD项。故选A项。

5.C

【解析】

根据材料“还有面食、粟米饭等北方食品”,再结合所学可知,东汉、魏、晋时期我国北方的游牧民族不断内迁,北方人民为躲避战祸南下,促进了民族的融合,C项正确;其余三项从材料中看不出来,排除ABD项。故选C项。

6.C

【解析】

结合所学可知,三国两晋南北朝时期,北方人大量南迁,北方人的南迁带去了先进的生产技术和充足的劳动力,成为江南地区开发的主要原因,C项正确;江南地区环境优美不是主要原因,排除A项;北方人带去的先进生产技术,排除B项;统治者的改革不是江南发展的主要原因,排除D项。故选C项。

7.C

【解析】

据图,推测东晋南朝时期江南地区经济得到发展的主要因素是中原汉族人民大量迁往江南。北方人的南迁,给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术,从而使自然条件优越的江南地区得到开发,经济迅速发展。C项正确;南朝统治者重视经济的发展与图片信息无关,排除A项;江南土地肥沃自然条件优越与图片信息无关,排除B项;江南兴建了大量的水利工程与图片信息无关,排除D项。故选C项。

8.A

【解析】

材料的大意是说北方人民纷纷南迁,为南方提供了先进的生产技术和大量的劳动力,促进了江南地区的开发。是对江南开放原因的分析,A项正确;材料不是说明江南开发的表现、结果以及人口迁移的方向,排除B、C和D项。故选A项。

9.A

【解析】

根据题干“317一589年,在这二百多年间,江南农业生产从火耕水耨发展到施用粪肥”结合所学知识,可知反映的是魏晋南北朝时期,江南地区农业生产由火耕水耨这一原始的农业耕作方式到施用粪肥,这主要体现的是生产技术的进步,A项正确;题干没有涉及环保意识增强、水利工程的兴修、自然条件优越的信息,排除BCD项。故选A项。

10.C

【解析】

结合所学知识可知,北宋和南宋是前后相继的关系,南宋的疆域主要在南方地区,这类似于中国历史上的西晋和东晋。西晋和东晋也是前后相继的关系,东晋的疆域也主要在南方地区。C项符合题意;东周,包括春秋和战国,排除A项;西汉,是由刘邦打败项羽后建立的政权,首都在长安;公元25年,参加过绿林起义的西汉皇族刘秀重建汉朝,定都洛阳,史称东汉,排除B项;在北魏灭亡后,其疆域的东部形成了东魏,西部则形成了西魏,排除D项。故选C项。

11.A

【解析】

根据题干“东晋时期出现了中国历史上首次大规模北民南迁,南迁汉民带去北方成熟的铁质农具和耕作技术,与南方水田种植经验结合”结合所学知识,东晋时期,北民南迁为南方带去了先进的生产方式和技术,促进南方经济的发展,使得南北经济差距越来越小,A项正确;南方主要种植水稻,而不是稻麦轮作,排除B项;经济重心南移完成是在南宋时期,排除C项;“造成南方人多地少的矛盾”明显不符合史实和题干描述,排除D项。故选A项。

12.A

【解析】

略

13.D

【解析】

根据所学知识可知,西晋皇族司马睿南迁后建立东晋,定都建康,D项正确;东晋的都城是建康,而非成都、洛阳或开封,排除ABC三项。故选D项。

14.B

【解析】

根据材料“楚越之地,地广人稀……或火耕水耨……无积聚而多贫,是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家;《宋书》(南朝·梁)载:(江南)地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥”可得出春秋战国时期的南方荒凉,到南北朝时南方已经地广野丰,表明南方得到开发发展,B项正确;西汉经济非常落后与题干不符,排除A项;材料未体现江淮经济超过北方,排除C项;政治重心已经南移与材料不符,排除D项。故选B项。

15.B

【解析】

根据材料“适合南方水田生产的犁、耙等工具日臻完善……火耕已不是唯一的杀虫施肥的方法,绿肥日益普及”可知此时生产工具适合水田的犁耙已经完善,有了新的杀虫法,绿肥普及,这些都说明农业发展获得较大进步,B项正确;ACD项在材料中不能体现,排除。故选B项。

16.A

【解析】

根据材料内容可知汉朝末年民众深受战争的苦难而逃到江东避难,北人南渡,带来先进技术推动江南地区的初步开发,所以江南地区开发的主要原因是北人南迁带去先进技术和生产力,A项正确;BCD项在材料没有体现,排除。故选A项。

17.D

【解析】

根据材料可知,少数民族政权的统治者学习汉文化,有利于传统主流文化的延续,D项正确;材料的信息得不出少数民族文化的前后变化,推断不出提高少数民族文化水平,排除A项;魏晋时期,国家分裂,不能体现国家教育水平的进步,排除B项;材料强调少数民族政权的统治者学习汉文化,与佛道思想没有关系,排除C项。故选D项。

18.A

【解析】

三国两晋南北朝时期政权分立,除西晋出现短暂统一外,大多数时间处于魏蜀吴、东晋、南北朝等割据分裂局面,这些分裂割据局面实现了局部统一,为隋唐时期的大一统局面的出现奠定了基础。故从图片可以直接得出这一时期政权分立中孕育着统一,A项正确;材料主旨强调的是政权并立,不是民族交融,排除B项;南北动荡不利于经济发展,排除C项;文化传承中孕育着创新不是图片直接得出的,排除D项。故选A项。

19.C

【解析】

根据题干信息“长江下游和太湖流域的经济发展维持了这种局面的长期存在”,结合所学知识可知,魏晋南北朝时期的北方民族不断向南迁徙,江南地区得到开发,农业、手工业、商品经济都得到了很大发展,成为全国繁荣昌盛的地方。因此材料反映出江南经济得到开发。C项正确;南北对峙阻断交流、北方社会安定有利于恢复生产、南北经济发展处于平衡的状态,都不符合史实,排除ABD项。故选C项。

20.A

【解析】

依据材料“扬州三吴地区‘地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥’;……广州粮食交易‘多万箱之咏’”可知,南朝时南方农业和粮食生产得到发展,A项正确;材料没有体现统治者的行为,不能说明“统治者重视发展农业”,排除B项;材料反映的是南朝时南方农业和粮食生产得到发展,不能体现“土地利用率的提高”,排除C项;材料只是反映了南方经济发展的状况,无法体现“经济中心南移”,排除D项。故选A项。

21.B

【解析】

根据地图“十六国”结合所学知识,317年,皇族司马睿重建晋朝,都城在建康,历史上称为“东晋”。东晋与十六国并立。图片中应填东晋,B项正确;西晋是一个短暂的统一王朝,排除A项;与陈朝并立的北方政权是北周,排除C项;439年,北魏统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面,排除D项。故选B项。

22.A

【解析】

结合所学知识可知,西晋末年以来,中国北方地区动乱不断,大批北方人民为了躲避战乱而南下,A项正确;统治者的需要、南方地广人稀是当时南方地区的主客观环境,而非北民南下的主要原因,排除BC两项;江南地区开发是北民南下的影响,而非原因,排除D项。故选A项。

23.D

【解析】

“永嘉之乱”、“衣冠南渡”是我国历史上第一次大规模人口迁徙,他们给南方带去了劳动力,先进的生产技术,促进了江南经济的发展,D项正确;魏、蜀、吴三个政权的建立标志着三国鼎立局面的形成,排除A项;“衣冠南渡”与北方出现了统一趋势无关,排除B项;北魏孝文帝迁都洛阳,有利于推行汉化政策,排除C项。故选D项。

24.D

【解析】

示意图反映的是三国两晋南北朝,这段历史的特征是政权分立和民族交融,D项正确;中国境内早期人类与文明的发展是史前时期的原始社会的特征,排除A项;早期国家和社会变革是夏商周时期的特征,排除B项;统一多民族国家的建立和巩固是秦汉时期的特征,排除C项。故选D项。

25.D

【解析】

南朝是指宋、齐、梁和陈。四个朝代都城都在健康(就是现在的南京)。魏晋南北朝时期江南经济得到开发,当时的经济并不是贫困,D项错误,符合题意;“牛车画像砖”体现出精湛的手工技术,画面牛车体现出养尊处优的社会风尚,牛车适应了江南地区气候和地形特点,A、B和C均正确,不符合题意,排除。故选D项。

26.(1)①商朝 ②秦朝 ③西汉 ④西晋 ⑤北魏 ⑥南朝“宋”

(2)秦朝、西汉、东汉、西晋

措施:秦朝时,秦始皇统一文字、货币、度量衡;焚书坑儒;西汉时,汉武帝将地方的铸币权和盐铁经营权收归中央,实行盐铁官营、专卖。统一铸造五铢钱;罢黜百家,独尊儒术,在长安设太学。

(3)文景之治。原因:汉高祖和他的后继者们吸取秦亡的教训,特别是文帝、景帝时减轻农民的徭役和劳役等负担,注意发展农业生产。提倡节俭,重视“以德化民”,社会比较安定,经济得到发展。因此出现文景之治的局面。

【解析】

(1)

根据所学知识可知,夏朝后期,商的首领汤联络周围部落,起兵攻伐夏王桀,桀大败,夏朝灭亡。公元前1600年,商朝建立。公元前221年,秦国灭掉六国,东周灭亡,建立秦朝。公元前202年,刘邦率兵大败项羽,统一全国,秦国灭亡。建立西汉。三国后期,魏国实力增强,吴、蜀两国日益衰落。263年,魏灭蜀。266年,魏国太尉司马懿的孙子司马炎自立为帝,以洛阳为都,建立西晋。439年,北魏统一北方结束了十六国以来分裂割据的局面。与北魏统一时期在南方存在的政权是南朝的“宋”。

(2)

根据图示结合所学知识可知,秦朝开始统一全国建立封建王朝。西汉和东汉也是统一的封建王朝。西晋结束了三国时期分裂局面,统一全国。②代表的王朝是秦朝。秦朝为了巩固政权,在经济方面,秦始皇统一文字、货币、度量衡。在思想方面,焚书坑儒。③代表的王朝是西汉。西汉时期,为了巩固统治,在经济方面,汉武帝将地方的铸币权和盐铁经营权收归中央,实行盐铁官营、专卖。统一铸造五铢钱。在思想方面,采纳儒生董仲舒的建议,实行罢黜百家,独尊儒术,在长安设太学。

(3)

根据所学知识可知,西汉时期,汉高祖死后,继任的统治者继续实行体养生息政策,注重农业生产。使汉初的经济逐渐得以恢复和发展,社会局势稳定下来。汉文帝和汉景帝时期,继续实行休养生息政策。他们注重农业生产,提倡以农为本要求各级官吏关心农桑,并进一步减轻赋税和徭役,把田赋降到了三十税一。文帝和景帝时期,重视“以德化民”,废除了-些严刑峻法,如断残肢体的肉刑。他们还提倡勤俭治国,反对奢侈浮华。文帝以身则,在位20多年,生活简朴,宫室、园林以至车都没有增加。文帝和景帝在位时期,政治清明,经济发展,人民生活安定。当时的国力有力很大的增强,国家积累了大量的钱粮。这一时期的统治局面,历史上称为“文景之治”。

27.(1)赤壁之战。赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定了基础。

(2)①东晋,②北周

(3)少数民族内迁和民族融合。

(4)政权分立和民族融合。

【解析】

(1)

事件:根据材料图表所示可得出是赤壁之战。关系:根据所学知识可得出赤壁之战曹操败兵北撤,孙刘联军获胜,为三国鼎立局面的形成奠定了基础。

(2)

根据所学知识可得出魏晋南北朝时期,南朝经历东晋、宋、齐、梁、陈。因此①是东晋,北朝经历十六国、北魏、东魏、西魏、北齐、北周,因此②是北周。

(3)

根据材料三“擅长骑射的匈奴人,逐步由游牧转入农耕生活,发展了冶铁和制陶等手工业。山西南部的羯人,大部分从事农耕,善于织布,喜欢穿青绛色的衣服。内迁各族领袖,大都仰慕中原文化。内迁各族的文化习俗,也影响了汉族”可得出少数民族内迁和民族融合。

(4)

根据所学知识可得出魏晋南北朝时期的特点是政权分立和民族融合。

28.(1)司马迁描述的江南,人烟稀少,耕作方式落后,商品交换很不发达,贫富分化的程度也很低;《宋书》所描述的江南非常富饶,丰收年头,一年收获的粮食能满足几个郡人口的需要,出产的丝绵、布帛,可以供天下人穿用。

(2)这是因为汉代的江南尚未开发,魏晋以来江南已逐渐得到开发。

(3)江南地区从未开发到得到了开发;从贫穷到富足。影响:江南地区的开发,对我国经济产生了深远的影响,为经济重心的逐渐南移奠定了基础。

(4)只有积极开发,社会经济才能进步与发展。(言之有理即可)

【解析】

(1)依据材料一“(江南)地域辽阔而人烟稀少”“放火烧荒,耕种水田”“不需要商人贩卖货物”“没有非常富裕的人”可知司马迁描述的江南,人烟稀少,耕作方式落后,商品交换很不发达,贫富分化的程度也很低。依据材料二“江南……地广野丰,民勤本业”“一岁或稔,则数郡忘饥”“……丝绵布帛之饶,覆衣天下”可知《宋书》所描述的江南非常富饶,农业方面丰收年头一年收获的粮食能满足几个郡人口的需要,手工业方面出产的丝绵、布帛,可以供天下人穿用。

(2)结合所学知识,秦汉时期,北方黄河流域是政治、经济、文化重心,江南地区尚未得到显著开发,而魏晋以来北方人口大量南迁,给南方带来先进的生产技术和生产工具,充实了劳动力,再加上南方相对安定等因素,江南逐渐得到显著开发。

(3)依据材料一和材料二可知从汉代到南朝,江南地区从未开发到得到显著开发,人们生活从贫穷到富足。这种现象的影响是对我国经济格局产生了深远的影响,为经济重心的逐渐南移奠定了基础。

(4)第一问通过上面的分析可知,只有积极开发,社会经济才能进步和发展。第二问具有开放性,如南方得到显著的开发得益于北方人口南迁带来先进技术和生产工具,充实劳动力;南方自然条件较好;南方政府鼓励发展生产;南方相对安定等等,由此可以得出对于经济发展而言,我们要维护社会的稳定,要大力进行科技创新,要与自然和谐相处,政府政策鼓励发展生产等等。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.“朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。”东晋时的乌衣巷是当时都城里王、谢两大望族的宅地。据此推断乌衣巷是在今天的( )

A.北京 B.西安 C.杭州 D.南京

2.东晋后期,我国江南地区农业生产得到迅速发展,其原因不包括( )

A.北方人的南迁 B.自然条件优越

C.江南地区社会比较安定 D.普遍种植双季稻

3.研究表明,从汉朝始,北方人口开始向南方迁移;东汉未年,特别是两晋之间,形成了人口南迁的潮流。“潮流”形成的主要原因是( )

A.北方动乱不断 B.南方地大人稀

C.全球气候变冷 D.江南经济开发

4.东晋南朝时期江南地区的开发,为日后中国古代经济重心的南移奠定了基础。关于江南地区的开发原因表述正确的是( )。

①北方人的南迁,给江南地区带来大量的劳动力、先进的生产工具和生产技术

②江南地区自然条件优越

③江南地区战乱相对较少,社会比较安定

④劳动人民辛勤的劳动

⑤统治者比较重视

A.①②③④⑤. B.①④⑤ C.③④⑤ D.①③④⑤

5.我国老百姓的主食一般呈现出“北麦南稻”的格局,但在魏晋南北朝时期,南方老百姓的餐桌上除了稻米饭外,还有面食、粟米饭等北方食品,出现这种现象的主要原因是( )

A.南方人口增多 B.面食营养价值高 C.人口南迁和民族融合 D.南方经济的发展

6.东晋南朝时期,江南许多地区“时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”文中现象出现的主要原因是

A.江南地区环境优美 B.南方生产技术先进

C.北方人口大量南迁 D.统治者进行改革

7.据下图,推测东晋南朝时期江南地区经济得到发展的主要因素是( )

A.南朝统治者重视经济的发展 B.江南土地肥沃自然条件优越

C.中原汉族人民大量迁往江南 D.江南兴建了大量的水利工程

8.东汉末年以来,北方战乱不休,南方比较安定。为躲避战乱,北方人民纷纷南迁,为南方提供了先进的生产技术和大量的劳动力,促进了江南地区的开发。材料主要提示了( )

A.江南开发的原因 B.江南开发的表现

C.江南开发的结果 D.人口迁移的方向

9.317一589年,在这二百多年间,江南农业生产从火耕水耨发展到施用粪肥。这主要体现了江南地区

A.生产技术的进步 B.环保意识的增强 C.水利工程的兴修 D.自然条件的优越

10.北宋,南宋类似于中国历史上哪两个朝代?

A.西周,东周 B.西汉,东汉 C.西晋,东晋 D.北魏西魏

11.东晋时期出现了中国历史上首次大规模北民南迁,南迁汉民带去北方成熟的铁质农具和耕作技术,与南方水田种植经验结合,由此带来的影响是( )

A.南北经济差距逐渐减小 B.长江流域普及稻麦轮作制

C.经济重心南移最终完成 D.造成南方人多地少的矛盾

12.杜牧《润州二首》中说:“大抵南朝皆旷达,可怜东晋最风流。”“旷达”的南朝先后经历的朝代有( )

A.宋、齐、梁、陈 B.魏、晋、隋、唐

C.宋、齐、隋、唐 D.魏、周、齐、隋

13.西晋皇族司马睿南迁后建立起来的王朝,是中国历史上在江南出现的第一个正统政权。它的建立,有利于抵御北方少数民族政权的南侵;有利于组织和发展南方经济;有利于汉族文化的保存和发展。该政权定都于

A.成都 B.洛阳 C.开封 D.建康

14.《史记》载:楚越之地,地广人稀……或火耕水耨……无积聚而多贫,是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家;《宋书》(南朝·梁)载:(江南)地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。这表明

A.西汉经济非常落后 B.南方得到开发发展

C.江淮经济超过北方 D.政治重心已经南移

15.《六朝经济史》载:“适合南方水田生产的犁、耙等工具日臻完善……火耕已不是唯一的杀虫施肥的方法,绿肥日益普及。”这表明江南地区

A.百姓辛勤劳作 B.农业发展进步

C.政府鼓励耕种 D.生态环境改善

16.汉末中原大乱,民众深受战争的苦难而四散逃离,此时“江东沃野万里……可以避害”。北人南渡和越汉、蛮汉融合……促使劳动力与土地迅速结合,推动了江南地区的初步开发。材料表明江南地区开发的主要原因是

A.北人南迁带去先进技术和生产力 B.江南地区地理环境优越

C.南朝政府减轻赋税鼓励地区开发 D.江南地区社会生活安定

17.魏晋时期,建立后赵的羯、前秦的氐、后秦的羌对汉文化热情高涨,前秦皇帝苻坚甚至堪称汉学家,曾经不无自得地说:“朕一月而三临太学,周公和孔子的传统总算不会在朕这里中断。”这有利于

A.提高少数民族文化水平 B.国家教育水平的进步

C.降低佛道思想的影响力 D.传统主流文化的延续

18.通过纲要图示或思维导图进行时空定位,可以纵向梳理时代特征,时代特征就是最佳的知识体系。从图片可以直接得出这一时期( )

A.政权分立中孕育着统一 B.民族交融孕育多元一体

C.南北动荡促进经济发展 D.文化传承中孕育着创新

19.三国时期的吴国以一隅之地与中原的曹魏相抗衡,东晋和南朝政权也都以半壁江山与北方各政权对峙。长江下游和太湖流域的经济发展维持了这种局面的长期存在。这反映出( )

A.南北对峙阻断交流 B.北方社会安定有利于恢复生产

C.江南经济得到开发 D.南北经济发展处于平衡的状态

20.南朝时,扬州三吴地区“地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥”;荆州“田土肥美”,地跨“南楚之富”;广州粮食交易“多万箱之咏”。这可用来说明,南朝( )

A.农业得到长足进步 B.统治者重视发展农业

C.土地利用率的提高 D.经济中心南移的出现

21.地图是学习历史的必备工具。图中方框表示的政权应是

A.西晋 B.东晋 C.陈朝 D.北魏

22.西晋末年以来,大批北方人民南下。到东晋后期,长江中下游地区布满了南迁的流民,尤以江苏一带为多;有一部分流民继续南下,进入今天的浙江、福建和广东等地。造成人民南下的主要原因是( )

A.北方动乱不断 B.南方地广人稀

C.统治者的需要 D.江南经济开发

23.晋建武年间,晋元帝率中原汉族臣民从京师洛阳南渡,史称“永嘉之乱”“衣冠南渡”,这是中原汉人第一次大规模南迁。“衣冠南渡”直接推动了

A.三国鼎立局面的形成 B.北方出现了统一趋势

C.北魏孝文帝迁都洛阳 D.江南地区得到了开发

24.小明同学为某单元设计了下面示意图,根据所学知识判断,该单元的主题是( )

A.中国境内早期人类与文明的发展 B.早期国家和社会变

C.统一多民族国家的建立和巩固 D.政权分立和民族交融

25.下图是河南邓州出土的南朝牛车画像砖,对此分析有误的是( )

A.表现了精湛的手工技术 B.反映了养尊处优的社会风尚

C.适应江南气候和地形特点 D.经济贫困、马匹稀少

二、综合题

26.阅读材料、探究问题

在中国历史的长河中,有过分裂,也有过长时间的统一,各民族之间经济文化交往频繁,社会不断进步,民族融合逐渐加强。在此基础上逐步形成我们现在这个多民族的伟大国家。结合本学期所学历史知识完成下列问题。

(1)完成下列图表,填写①至⑥朝代空白部分。

夏朝 ① 西 周 东 周 ② ③ 东汉 魏 ④ 东晋 ⑤ 东魏 北齐

蜀

西魏 北周

⑥ 齐 梁 陈

吴

(2)读上图,在这一时期我国统一的多民族的封建王朝有哪几个?其中“②”“③”所示朝代为加强经济、思想文化控制,各采取了哪些措施?

(3)读上图,“③”所示朝代出现过盛世局面,史称什么?请分析上述盛世出现的原因。

27.阅读材料,回答题

材料一

材料二 两晋南北朝更替示意图

西晋 十六国 北魏 东魏 北齐

西魏 ②

① 宋 齐 梁 陈

材料三 擅长骑射的匈奴人,逐步由游牧转入农耕生活,发展了冶铁和制陶等手工业。山西南部的羯人,大部分从事农耕,善于织布,喜欢穿青绛(jiàng)色的衣服。内迁各族领袖,大都仰慕中原文化。内迁各族的文化习俗,也影响了汉族。西晋时,洛阳贵族官僚,争用胡床、方凳等西北各族的家具。各族杂居地区的汉人,也学习经营畜牧业。

——摘自部编版《七年级历史》上

(1)说出材料一中图1反映了哪一历史事件?这一事件和图2之间有什么关系?

(2)结合所学知识,将材料二的示意图补充完整。

(3)依据材料三,说说材料反映了什么现象?

(4)综合上述材料,概括魏晋南北朝的时代特征是什么?

28.阅读材料,回答问题。

材料一 (江南)地域辽阔而人烟稀少;稻米和鱼是主要食物,人们还可以从山泽中采集植物果实和贝类为食;放火烧荒,耕种水田;不需要商人贩卖货物,没有非常富裕的人。

——《史记》译文

材料二 江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

(1)《宋书》里描写的南朝时的江南与司马迁描述的江南有什么不同?

(2)同是一个地区,为什么会有这样的不同?

(3)上述材料综合反映的是什么社会现象?这种现象的出现有什么影响?

(4)通过上面的分析,你有何感想?对当今中国经济发展来说,有何借鉴之处?

中小学教育资源及组卷应用平台

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

【解析】

镇守长江下游的皇族司马睿于317年重建晋王朝,建都建康,史称东晋。建康就是今天的南京。D项正确,排除ABC项。故选D项。

2.D

【解析】

根据所学知识可知,我国江南地区农业生产技术迅速发展的过程中,水稻由原来的直播变成育秧移栽,五岭以南地区种植双季稻。D项符合题意;东晋后期,北方人的南迁,江南地区自然条件优越、社会比较安定,促使江南地区农业生产得到迅速发展,排除ABC项。故选D项。

3.A

【解析】

东汉末年,为躲避北方的战乱,北方人口大量南迁。他们带去了大量的劳动力、先进的生产工具、技术和生活方式,促进了江南地区的发展,A项正确;BC项不是当时人口南迁的主要原因,排除BC项;人口南迁促进了江南经济开发,排除D项。故选A项。

4.A

【解析】

结合所学内容可知,东晋南朝时期,江南地区之所以能够得到开发,主要原因包括北方人的南迁,给江南地区带来大量的劳动力、先进的生产工具和生产技术,江南地区自然条件优越,江南地区战乱相对较少,社会比较安定,劳动人民辛勤的劳动,统治者比较重视,①②③④⑤符合题意,A项正确,排除BCD项。故选A项。

5.C

【解析】

根据材料“还有面食、粟米饭等北方食品”,再结合所学可知,东汉、魏、晋时期我国北方的游牧民族不断内迁,北方人民为躲避战祸南下,促进了民族的融合,C项正确;其余三项从材料中看不出来,排除ABD项。故选C项。

6.C

【解析】

结合所学可知,三国两晋南北朝时期,北方人大量南迁,北方人的南迁带去了先进的生产技术和充足的劳动力,成为江南地区开发的主要原因,C项正确;江南地区环境优美不是主要原因,排除A项;北方人带去的先进生产技术,排除B项;统治者的改革不是江南发展的主要原因,排除D项。故选C项。

7.C

【解析】

据图,推测东晋南朝时期江南地区经济得到发展的主要因素是中原汉族人民大量迁往江南。北方人的南迁,给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术,从而使自然条件优越的江南地区得到开发,经济迅速发展。C项正确;南朝统治者重视经济的发展与图片信息无关,排除A项;江南土地肥沃自然条件优越与图片信息无关,排除B项;江南兴建了大量的水利工程与图片信息无关,排除D项。故选C项。

8.A

【解析】

材料的大意是说北方人民纷纷南迁,为南方提供了先进的生产技术和大量的劳动力,促进了江南地区的开发。是对江南开放原因的分析,A项正确;材料不是说明江南开发的表现、结果以及人口迁移的方向,排除B、C和D项。故选A项。

9.A

【解析】

根据题干“317一589年,在这二百多年间,江南农业生产从火耕水耨发展到施用粪肥”结合所学知识,可知反映的是魏晋南北朝时期,江南地区农业生产由火耕水耨这一原始的农业耕作方式到施用粪肥,这主要体现的是生产技术的进步,A项正确;题干没有涉及环保意识增强、水利工程的兴修、自然条件优越的信息,排除BCD项。故选A项。

10.C

【解析】

结合所学知识可知,北宋和南宋是前后相继的关系,南宋的疆域主要在南方地区,这类似于中国历史上的西晋和东晋。西晋和东晋也是前后相继的关系,东晋的疆域也主要在南方地区。C项符合题意;东周,包括春秋和战国,排除A项;西汉,是由刘邦打败项羽后建立的政权,首都在长安;公元25年,参加过绿林起义的西汉皇族刘秀重建汉朝,定都洛阳,史称东汉,排除B项;在北魏灭亡后,其疆域的东部形成了东魏,西部则形成了西魏,排除D项。故选C项。

11.A

【解析】

根据题干“东晋时期出现了中国历史上首次大规模北民南迁,南迁汉民带去北方成熟的铁质农具和耕作技术,与南方水田种植经验结合”结合所学知识,东晋时期,北民南迁为南方带去了先进的生产方式和技术,促进南方经济的发展,使得南北经济差距越来越小,A项正确;南方主要种植水稻,而不是稻麦轮作,排除B项;经济重心南移完成是在南宋时期,排除C项;“造成南方人多地少的矛盾”明显不符合史实和题干描述,排除D项。故选A项。

12.A

【解析】

略

13.D

【解析】

根据所学知识可知,西晋皇族司马睿南迁后建立东晋,定都建康,D项正确;东晋的都城是建康,而非成都、洛阳或开封,排除ABC三项。故选D项。

14.B

【解析】

根据材料“楚越之地,地广人稀……或火耕水耨……无积聚而多贫,是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家;《宋书》(南朝·梁)载:(江南)地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥”可得出春秋战国时期的南方荒凉,到南北朝时南方已经地广野丰,表明南方得到开发发展,B项正确;西汉经济非常落后与题干不符,排除A项;材料未体现江淮经济超过北方,排除C项;政治重心已经南移与材料不符,排除D项。故选B项。

15.B

【解析】

根据材料“适合南方水田生产的犁、耙等工具日臻完善……火耕已不是唯一的杀虫施肥的方法,绿肥日益普及”可知此时生产工具适合水田的犁耙已经完善,有了新的杀虫法,绿肥普及,这些都说明农业发展获得较大进步,B项正确;ACD项在材料中不能体现,排除。故选B项。

16.A

【解析】

根据材料内容可知汉朝末年民众深受战争的苦难而逃到江东避难,北人南渡,带来先进技术推动江南地区的初步开发,所以江南地区开发的主要原因是北人南迁带去先进技术和生产力,A项正确;BCD项在材料没有体现,排除。故选A项。

17.D

【解析】

根据材料可知,少数民族政权的统治者学习汉文化,有利于传统主流文化的延续,D项正确;材料的信息得不出少数民族文化的前后变化,推断不出提高少数民族文化水平,排除A项;魏晋时期,国家分裂,不能体现国家教育水平的进步,排除B项;材料强调少数民族政权的统治者学习汉文化,与佛道思想没有关系,排除C项。故选D项。

18.A

【解析】

三国两晋南北朝时期政权分立,除西晋出现短暂统一外,大多数时间处于魏蜀吴、东晋、南北朝等割据分裂局面,这些分裂割据局面实现了局部统一,为隋唐时期的大一统局面的出现奠定了基础。故从图片可以直接得出这一时期政权分立中孕育着统一,A项正确;材料主旨强调的是政权并立,不是民族交融,排除B项;南北动荡不利于经济发展,排除C项;文化传承中孕育着创新不是图片直接得出的,排除D项。故选A项。

19.C

【解析】

根据题干信息“长江下游和太湖流域的经济发展维持了这种局面的长期存在”,结合所学知识可知,魏晋南北朝时期的北方民族不断向南迁徙,江南地区得到开发,农业、手工业、商品经济都得到了很大发展,成为全国繁荣昌盛的地方。因此材料反映出江南经济得到开发。C项正确;南北对峙阻断交流、北方社会安定有利于恢复生产、南北经济发展处于平衡的状态,都不符合史实,排除ABD项。故选C项。

20.A

【解析】

依据材料“扬州三吴地区‘地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥’;……广州粮食交易‘多万箱之咏’”可知,南朝时南方农业和粮食生产得到发展,A项正确;材料没有体现统治者的行为,不能说明“统治者重视发展农业”,排除B项;材料反映的是南朝时南方农业和粮食生产得到发展,不能体现“土地利用率的提高”,排除C项;材料只是反映了南方经济发展的状况,无法体现“经济中心南移”,排除D项。故选A项。

21.B

【解析】

根据地图“十六国”结合所学知识,317年,皇族司马睿重建晋朝,都城在建康,历史上称为“东晋”。东晋与十六国并立。图片中应填东晋,B项正确;西晋是一个短暂的统一王朝,排除A项;与陈朝并立的北方政权是北周,排除C项;439年,北魏统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面,排除D项。故选B项。

22.A

【解析】

结合所学知识可知,西晋末年以来,中国北方地区动乱不断,大批北方人民为了躲避战乱而南下,A项正确;统治者的需要、南方地广人稀是当时南方地区的主客观环境,而非北民南下的主要原因,排除BC两项;江南地区开发是北民南下的影响,而非原因,排除D项。故选A项。

23.D

【解析】

“永嘉之乱”、“衣冠南渡”是我国历史上第一次大规模人口迁徙,他们给南方带去了劳动力,先进的生产技术,促进了江南经济的发展,D项正确;魏、蜀、吴三个政权的建立标志着三国鼎立局面的形成,排除A项;“衣冠南渡”与北方出现了统一趋势无关,排除B项;北魏孝文帝迁都洛阳,有利于推行汉化政策,排除C项。故选D项。

24.D

【解析】

示意图反映的是三国两晋南北朝,这段历史的特征是政权分立和民族交融,D项正确;中国境内早期人类与文明的发展是史前时期的原始社会的特征,排除A项;早期国家和社会变革是夏商周时期的特征,排除B项;统一多民族国家的建立和巩固是秦汉时期的特征,排除C项。故选D项。

25.D

【解析】

南朝是指宋、齐、梁和陈。四个朝代都城都在健康(就是现在的南京)。魏晋南北朝时期江南经济得到开发,当时的经济并不是贫困,D项错误,符合题意;“牛车画像砖”体现出精湛的手工技术,画面牛车体现出养尊处优的社会风尚,牛车适应了江南地区气候和地形特点,A、B和C均正确,不符合题意,排除。故选D项。

26.(1)①商朝 ②秦朝 ③西汉 ④西晋 ⑤北魏 ⑥南朝“宋”

(2)秦朝、西汉、东汉、西晋

措施:秦朝时,秦始皇统一文字、货币、度量衡;焚书坑儒;西汉时,汉武帝将地方的铸币权和盐铁经营权收归中央,实行盐铁官营、专卖。统一铸造五铢钱;罢黜百家,独尊儒术,在长安设太学。

(3)文景之治。原因:汉高祖和他的后继者们吸取秦亡的教训,特别是文帝、景帝时减轻农民的徭役和劳役等负担,注意发展农业生产。提倡节俭,重视“以德化民”,社会比较安定,经济得到发展。因此出现文景之治的局面。

【解析】

(1)

根据所学知识可知,夏朝后期,商的首领汤联络周围部落,起兵攻伐夏王桀,桀大败,夏朝灭亡。公元前1600年,商朝建立。公元前221年,秦国灭掉六国,东周灭亡,建立秦朝。公元前202年,刘邦率兵大败项羽,统一全国,秦国灭亡。建立西汉。三国后期,魏国实力增强,吴、蜀两国日益衰落。263年,魏灭蜀。266年,魏国太尉司马懿的孙子司马炎自立为帝,以洛阳为都,建立西晋。439年,北魏统一北方结束了十六国以来分裂割据的局面。与北魏统一时期在南方存在的政权是南朝的“宋”。

(2)

根据图示结合所学知识可知,秦朝开始统一全国建立封建王朝。西汉和东汉也是统一的封建王朝。西晋结束了三国时期分裂局面,统一全国。②代表的王朝是秦朝。秦朝为了巩固政权,在经济方面,秦始皇统一文字、货币、度量衡。在思想方面,焚书坑儒。③代表的王朝是西汉。西汉时期,为了巩固统治,在经济方面,汉武帝将地方的铸币权和盐铁经营权收归中央,实行盐铁官营、专卖。统一铸造五铢钱。在思想方面,采纳儒生董仲舒的建议,实行罢黜百家,独尊儒术,在长安设太学。

(3)

根据所学知识可知,西汉时期,汉高祖死后,继任的统治者继续实行体养生息政策,注重农业生产。使汉初的经济逐渐得以恢复和发展,社会局势稳定下来。汉文帝和汉景帝时期,继续实行休养生息政策。他们注重农业生产,提倡以农为本要求各级官吏关心农桑,并进一步减轻赋税和徭役,把田赋降到了三十税一。文帝和景帝时期,重视“以德化民”,废除了-些严刑峻法,如断残肢体的肉刑。他们还提倡勤俭治国,反对奢侈浮华。文帝以身则,在位20多年,生活简朴,宫室、园林以至车都没有增加。文帝和景帝在位时期,政治清明,经济发展,人民生活安定。当时的国力有力很大的增强,国家积累了大量的钱粮。这一时期的统治局面,历史上称为“文景之治”。

27.(1)赤壁之战。赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定了基础。

(2)①东晋,②北周

(3)少数民族内迁和民族融合。

(4)政权分立和民族融合。

【解析】

(1)

事件:根据材料图表所示可得出是赤壁之战。关系:根据所学知识可得出赤壁之战曹操败兵北撤,孙刘联军获胜,为三国鼎立局面的形成奠定了基础。

(2)

根据所学知识可得出魏晋南北朝时期,南朝经历东晋、宋、齐、梁、陈。因此①是东晋,北朝经历十六国、北魏、东魏、西魏、北齐、北周,因此②是北周。

(3)

根据材料三“擅长骑射的匈奴人,逐步由游牧转入农耕生活,发展了冶铁和制陶等手工业。山西南部的羯人,大部分从事农耕,善于织布,喜欢穿青绛色的衣服。内迁各族领袖,大都仰慕中原文化。内迁各族的文化习俗,也影响了汉族”可得出少数民族内迁和民族融合。

(4)

根据所学知识可得出魏晋南北朝时期的特点是政权分立和民族融合。

28.(1)司马迁描述的江南,人烟稀少,耕作方式落后,商品交换很不发达,贫富分化的程度也很低;《宋书》所描述的江南非常富饶,丰收年头,一年收获的粮食能满足几个郡人口的需要,出产的丝绵、布帛,可以供天下人穿用。

(2)这是因为汉代的江南尚未开发,魏晋以来江南已逐渐得到开发。

(3)江南地区从未开发到得到了开发;从贫穷到富足。影响:江南地区的开发,对我国经济产生了深远的影响,为经济重心的逐渐南移奠定了基础。

(4)只有积极开发,社会经济才能进步与发展。(言之有理即可)

【解析】

(1)依据材料一“(江南)地域辽阔而人烟稀少”“放火烧荒,耕种水田”“不需要商人贩卖货物”“没有非常富裕的人”可知司马迁描述的江南,人烟稀少,耕作方式落后,商品交换很不发达,贫富分化的程度也很低。依据材料二“江南……地广野丰,民勤本业”“一岁或稔,则数郡忘饥”“……丝绵布帛之饶,覆衣天下”可知《宋书》所描述的江南非常富饶,农业方面丰收年头一年收获的粮食能满足几个郡人口的需要,手工业方面出产的丝绵、布帛,可以供天下人穿用。

(2)结合所学知识,秦汉时期,北方黄河流域是政治、经济、文化重心,江南地区尚未得到显著开发,而魏晋以来北方人口大量南迁,给南方带来先进的生产技术和生产工具,充实了劳动力,再加上南方相对安定等因素,江南逐渐得到显著开发。

(3)依据材料一和材料二可知从汉代到南朝,江南地区从未开发到得到显著开发,人们生活从贫穷到富足。这种现象的影响是对我国经济格局产生了深远的影响,为经济重心的逐渐南移奠定了基础。

(4)第一问通过上面的分析可知,只有积极开发,社会经济才能进步和发展。第二问具有开放性,如南方得到显著的开发得益于北方人口南迁带来先进技术和生产工具,充实劳动力;南方自然条件较好;南方政府鼓励发展生产;南方相对安定等等,由此可以得出对于经济发展而言,我们要维护社会的稳定,要大力进行科技创新,要与自然和谐相处,政府政策鼓励发展生产等等。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史