高中历史统编版(2019)选择性必修1 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 课件(共35张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)选择性必修1 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 课件(共35张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-06-28 18:29:49 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

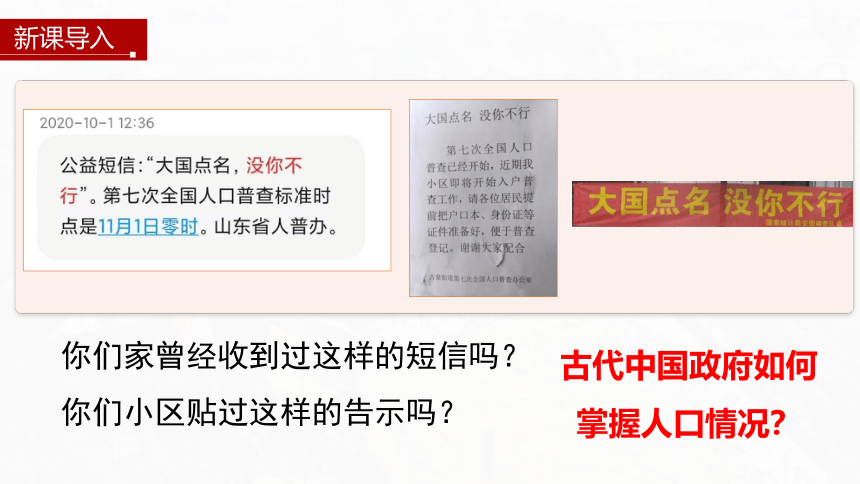

新课导入

你们家曾经收到过这样的短信吗?

你们小区贴过这样的告示吗?

古代中国政府如何掌握人口情况?

第六单元 第17课

中国古代的户籍制度与社会治理

目标导航

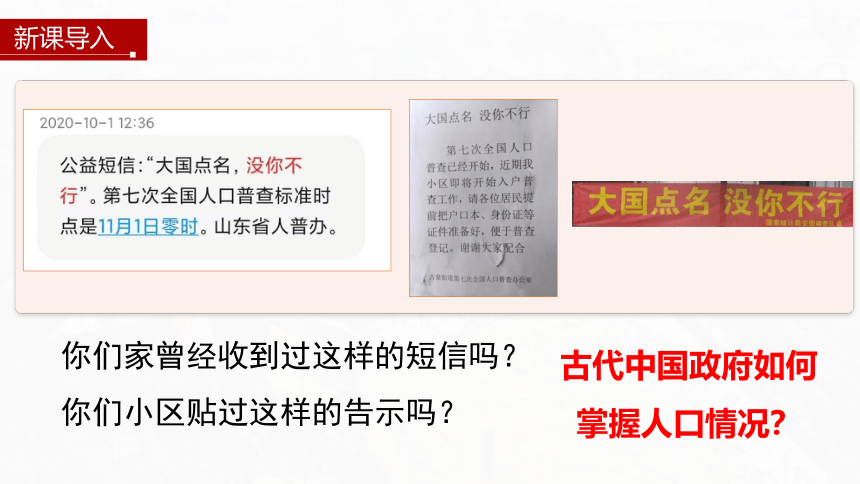

1.了解中国古代以赋役征发为首要目的户籍制度,以及有代表性的基层管理组织。

2.知道中国古代王朝在社会救济和优抚方面采取的重要措施。

1.立足于时空观念,梳理中国古代户籍制度的演变过程,明确户籍制度与国家治理之间的内在关系。

2.运用史料实证的方法,探究历代基层组织形态和基层治理的方式,强调其对社会发展的重大作用。

3.从唯物史观的角度,分析历代社会救济和优抚政策对古代社会政治、经济的积极作用,培养中华民族尊老爱幼的传统美德。

1

课程

标准

2

学习

聚焦

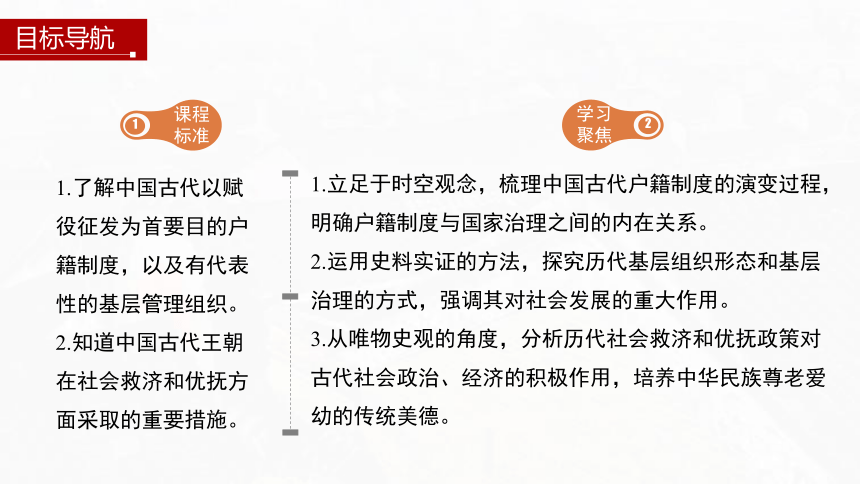

时空坐标

战国 秦朝 汉朝 隋朝 唐朝 宋朝 元朝 明朝 清朝

为户籍

相伍

分类登

记制度

县下设

乡和里

丞相主管

户籍工作

设里乡坊

村、邻保制

分主户与客户

保甲制

诸色

户计

黄册、里甲制

十家牌法

重新核

定户籍

户籍永停编审

保甲制

鸠杖

常平仓

制度

官方储备

民间义仓

养病坊

福田院

族内义田

众济院

养济院

善堂、善会

中国古代社会救济与优抚政策

中国古代的户籍制度与社会治理

目

录

历代基层组织与社会治理

历代户籍制度的演变

重要概念

编户齐民 大索貌阅 乡里制 保甲制 社会救济

壹

贰

叁

历代社会救济与优抚政策

户籍萌芽

从甲骨文的记载可以得知,早在商代,就已进行了人口登记。当时以人丁为基本登记单位,目的是为了征集士兵,目的比较单一。这种户籍登记制度被称为“登人”制度,是户籍制度的最初来源。

一、历代户籍制度演变

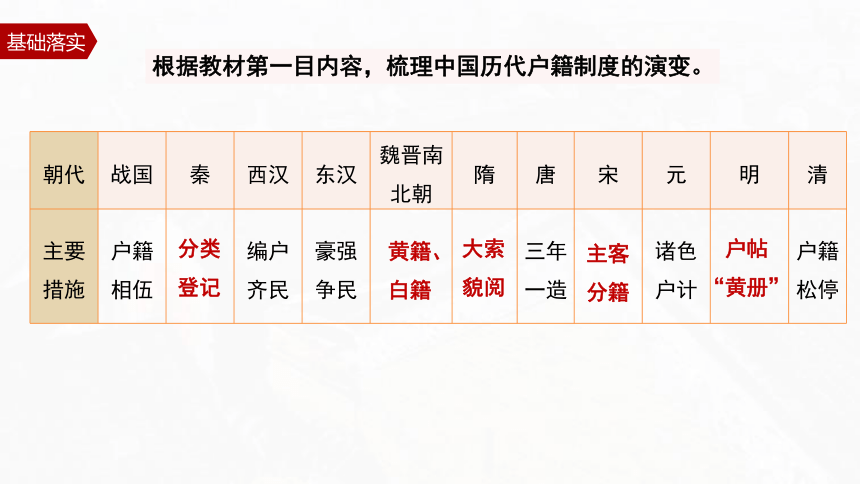

根据教材第一目内容,梳理中国历代户籍制度的演变。

基础落实

朝代 战国 秦 西汉 东汉 魏晋南北朝 隋 唐 宋 元 明 清

主要措施 户籍相伍 编户齐民 豪强争民 三年一造 诸色户计 户籍松停

分类

登记

大索

貌阅

黄籍、

白籍

主客

分籍

户帖

“黄册”

到了宋代,封建王朝完全承认了土地私有制的合法性。同时也把佃农作为“客户”身份登入国家户籍,从而阻止农民对地主的依附。

——王威海《中国户籍制度——历史与政治分析》2006年版321页

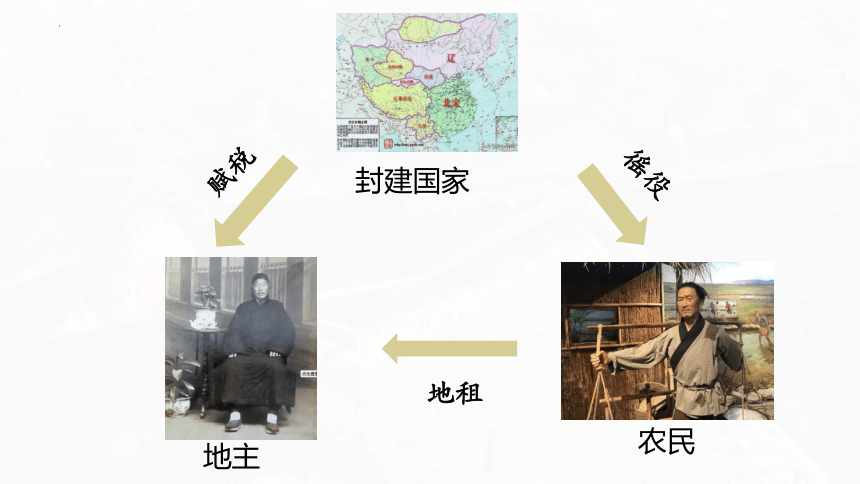

赋税

徭役

地租

封建国家

地主

农民

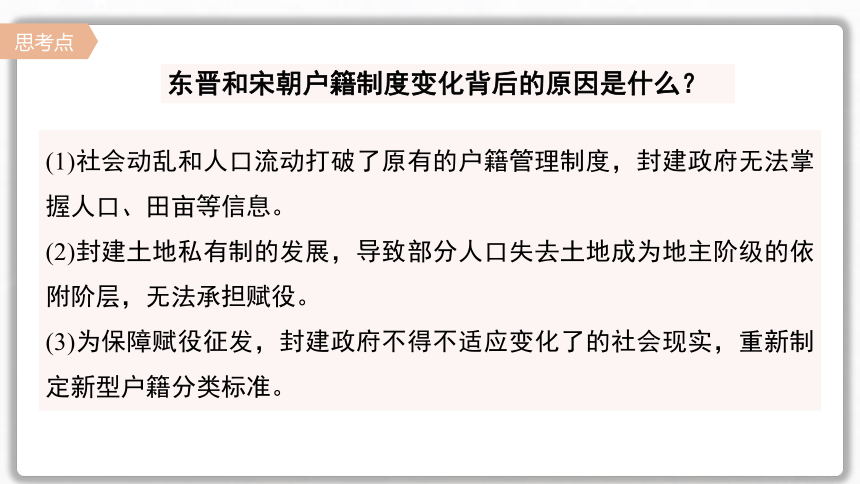

(1)社会动乱和人口流动打破了原有的户籍管理制度,封建政府无法掌握人口、田亩等信息。

(2)封建土地私有制的发展,导致部分人口失去土地成为地主阶级的依附阶层,无法承担赋役。

(3)为保障赋役征发,封建政府不得不适应变化了的社会现实,重新制定新型户籍分类标准。

东晋和宋朝户籍制度变化背后的原因是什么?

思考点

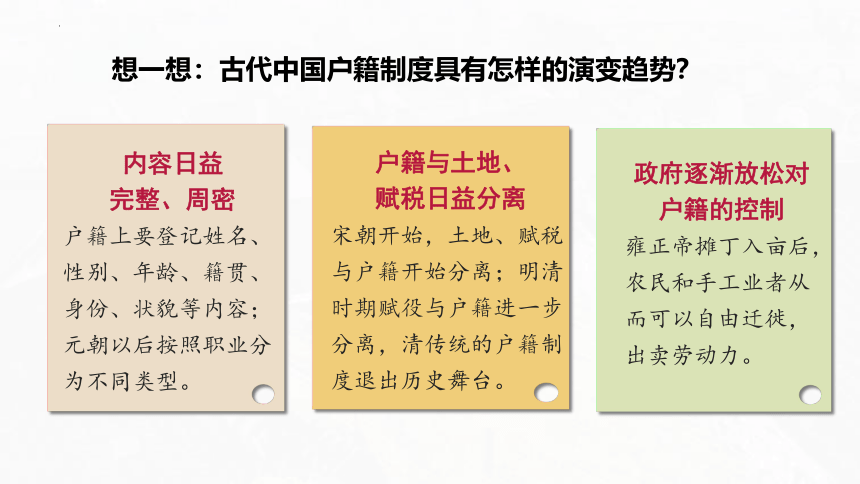

内容日益

完整、周密

户籍上要登记姓名、性别、年龄、籍贯、身份、状貌等内容;元朝以后按照职业分为不同类型。

户籍与土地、

赋税日益分离

宋朝开始,土地、赋税与户籍开始分离;明清时期赋役与户籍进一步分离,清传统的户籍制度退出历史舞台。

政府逐渐放松对户籍的控制

雍正帝摊丁入亩后,农民和手工业者从而可以自由迁徙,出卖劳动力。

想一想:古代中国户籍制度具有怎样的演变趋势?

材料 随着国家控制力的增强,户籍制度逐步发展起来。春秋战国时期,秦国按不同情况区分了不同的户籍,还确定了户口的什伍编制方式,作出了不许擅自迁徙、迁徙时必须审核并办理更籍手续等规定。两汉政权实行编户齐民制度,实行户赋和口赋相结合的算赋和征赋制度。唐安史之乱后,土地兼并严重,政府改革征税制度,不以户籍而以土地和财产多寡为征税依据。宋代,户籍分主户和客户,主户有土地交地税,客户为无地佃农交丁口税,地籍与户籍开始分离。明代,政府编制鱼鳞图册,户籍黄册与地籍鱼鳞册的使用,使赋税收入有了保证。明中期实行“一条鞭法”,地籍与户籍彼此独立。户籍仅保存人口统计的作用。清代实行“摊丁入亩”以后,户籍申报编制的经济意义降低,治安管理的政治意义加强。

——摘编自张琳《中国古代户籍制度的演变及其政治逻辑分析》

合作探究

据材料总结归纳导致中国古代户籍制度变化的原因。

答案 (1)中国古代户籍制度是伴随着国家的发展而发展的,与国家的政治控制能力的提高、国家形态的完善、自给自足小农经济的内在要求有着密切的关系。

(2)户籍制度是中央集权的封建国家维持政治统治的需要,随着封建地主阶级和农民阶级之间的斗争和妥协而发展变化的。

(3)土地兼并、财政危机、社会危机等促使政府不断改革引发了户籍制度的变化;土地制度与赋税制度的变化,如两税法、田制不立、一条鞭法、摊丁入亩等,也促进了户籍制度的变革。

(4)其他因素:社会生产力的进步;商品经济的发展;农民人身依附关系的不断松弛;社会结构出现变动等。

中国古代户籍制度的特点

知识拓展

(1)既具有等级性,又具有平等性。等级性表现在分类管理上,比如有宗室属籍、官户和编户齐民阶层之分,平等性体现在不同种类户籍的法律地位上。

(2)既具有封闭性,又具有开放性。封闭性主要表现在对人口社会流动(空间流动和社会地位的改变)的限制上,而开放性主要体现在空间流动和社会地位的流动允许一定程度的变化。

(3)既具有宗法血缘性,也具有地缘的行政性。户籍制度本来是一个地缘性的行政制度,但也没有办法摆脱宗法血缘关系的影响。

基层治理

“山西泽州建兴乡大阳都,为迁民事系汲县西城南社双兰屯居住。里长郭全下人户一百一十户;甲首朱五……甲首裴二……甲首李卓、李十三、李敬之……甲首李荣、林大……”

明洪武河南卫辉府汲县迁民碑

二、历代基层组织与社会治理

1.根据教材101页第二目内容,绘制出秦汉时期的基层组织机构图。

基础落实

答案

唐朝时期:乡里制度——百户为里,五里为乡,城内设坊,郊外设村,设里正、坊正、村正。

明朝时期:里甲制度——十户为一甲,一百一十户为一里,设甲首、里长。

清朝时期:里甲制→保甲制度

历代政府注重建立基层民众的自我管理与监督机制

基层组织 基层社会治理

秦汉

唐朝

宋朝

明朝

清朝

乡里制

里甲制

里甲制→保甲制

2.梳理中国古代基层组织和社会治理的演变历程。

2.梳理中国古代基层组织和社会治理的演变历程。

县是最基层的行政机构

下设直接管理民众的基层组织

基层组织 基层社会治理

秦汉

唐朝

宋朝

明朝

清朝

乡里制

里甲制

里甲制→保甲制

以五家为伍,十家为什,百家为里,互相监督

以四家为邻,五邻为保,彼此之间相互监督

王安石推行保甲制,源于唐朝的邻保制度。

十家总编为一牌,轮流收掌、察看

十户为牌,设牌长;十牌为甲,设甲长;十甲为保,设保长。兼具区划和户籍管理性质的乡里制与旨在维护社会治安的保甲制合一。

什伍组织

邻保制度

保甲制

十家牌法

乡里的主要管理功能

思维点拨

教化民众,劝民行善;规范乡民日常行为,主要是婚丧、祭祀等方面的交往礼俗;患难相恤,互帮互助;解决日常纠纷,维持基层社会治安。

材料一 在古代中国,县以下基层社会,由具有强烈自治色彩的家族、宗族、乡族等组织系列(里社保甲与行会等亦均以家族、宗族等实体组成)……成为国家末端政权的补充,起到所谓“结构—功能替代物”的作用。 费正清曾说:“地方长官是中央政府任命的该地唯一代表。这种表面地位造成的结果,就是地方长官只有在与当地士绅头面人物的密切合作下,才能做他的工作。”

——摘编自张研、牛贯杰《清史十五讲》

合作探究

据材料归纳中国古代基层治理的特点,并结合所学知识分析其历史意义。

材料二 府城玉皇庙禁赌碑

碑文如下:

村中禁赌,旧有条规。近缘去年冬月,水官会神演戏,有他村数人来庙公然聚赌。经乡约社首禀官究处,蒙李太爷堂讯,将聚赌之人锁链示众。自此合村公议:勒石永远禁止(赌博)。违者仍复送官究处不贷。特此谨白。

道光十八年正月吉日 府城三社绅士社首公具

(1)特点:自我管理与相互监督相结合;地方自治色彩鲜明;宗法关系扮演了重要角色;官员治理与士绅管理相结合。

(2)意义:有利于地方教化,有效治理基层;稳定基层社会秩序;一定程度上推动基层经济发展。

古代中国基层治理的特点及意义

中国古代地方治理的阶段性特征

知识拓展

阶段 时间 特征

第一阶段 夏商周到隋朝 (1)乡里制度形成,具有一定自治功能;(2)乡官主要是官派产生,享有俸禄品秩;(3)乡官的选任注重道德评价

第二阶段 隋朝到宋朝 (1)乡里制向保甲制、乡官制向职役制转变;(2)乡和里的地位下降,乡里自治功能弱化;(3)官方控制与统治加强

第三阶段 从王安石变法到清朝 (1)乡里制转变为职役制;(2)县成为基层行政组织,乡里自治色彩日趋淡化

社会优抚

“古代基层社会秩序的稳定,尤其在遇到天灾人祸时,需要政府和社会采取相应的救济与优抚措施予以保障。

张仲景任职长沙太守期间坐堂行医

三、历代社会救济与优抚政策

原因:古代社会生产力水平低,自然灾害发生时,人民生活缺少保障,需要国家和社会提供必要的、及时的救助。

作用:社会救济为民众提供了一定的生活保障,以保证人口繁衍和正常生产活动的进行,有利于维护统治。

基础落实

1.结合教材第102页第一段正文及史料阅读,思考国家和社会为什么要实行社会救济?社会救济有何作用?

2.中国古代的社会救济既有政府组织,也有社会组织,他们分别扮演了怎样的角色,阅读课本P102-P103内容,完成下列表格。

实施者 地位 举措

政府 主体 汉朝 ______________

隋唐 既重视官方储备,也大力提倡民间积储(义仓、社仓)

宗族 辅助,宋朝兴起 ___________________________________

慈善组织 辅助,明清兴起 ____________

常平仓制度

设立义田、义学、、义宅、义冢等族产

善堂、善会

基础落实

政府救济和民间救济有所不同,他们各自侧重点是什么?

思考点

政府救济的重点在于救灾,

核心在于保证粮食供应。

社会力量的救济即民间救济活动侧重于

日常生活的赈济。

奉天同善堂

近代中国东北地区规模最大的慈善机构

3.中国古代的优抚政策的内容主要有什么,通过什么机构实施?

基础落实

优抚内容 朝代 措施

尊敬、 赡养老人 秦汉

明初

保障鳏寡孤独的生活 唐朝

宋朝

元朝

明清

鸠杖

八十岁以上月给米五斗、酒三斗、肉五斤

养病坊

福田院

众济院

养济院

材料一 极贫之民便赈米,次贫之民便赈钱,稍贫之民便转贷。

——[明]林希元《荒政丛言》

材料二 凡鳏寡孤独及笃废之人,贫穷无亲属依倚,不能自存,所在官司应收养而不收养者,杖六十;若应给衣粮而官吏克减者,以监守自盗论。 ——《大明律》

材料三 宋代政府除了在自然灾害之后开展临时性救助,还从百姓日常生产生活实际出发,制定系统性扶持办法,从财政、民政乃至军政多个层面对贫困人口进行帮扶。 ——孙竞、张文《中国古代扶贫实践及其当代价值》

合作探究

阅读下列材料并结合所学,概括中国古代社会救济与优抚政策的特点。

特点:分类定级扶持;国家立法保障并设专门机构实施;

国家救济和社会救济相结合;扶贫方式手段多样化;

系统性扶持与临时性救助相结合。

中国古代救济制度的特点

知识拓展

(1)时间久远,源远流长:先秦时期的《周礼·地官司徒》中就有“以保息六养万民:一曰慈幼,二曰养老,三曰振穷,四曰恤贫,五曰宽疾,六曰安富”六条政策,这是我国最早的救济制度的记载。

(2)政府救济与民间救助相结合:政府主要承担灾害与灾难时的大范围社会救济,民间承担社会弱势群体的生活日常救助,二者相辅相成。

(3)机构完善并具有法律保障措施:政府救济典型地体现了“为民父母行政”的特征,政府设置不同类型与层级的社会救济救助机构,并制定法律予以保障。

(4)深受儒家思想影响:作为中国传统文化主流的儒家思想,宣扬“以人为本”的民本思想,主张“仁”“仁政”,倡导救困济难,体现了中国传统政治哲学的本质和精神。

课堂小结

古代的户籍制度是国家治理的重要制度,因为它不仅关系到国家的赋役征发与财政,而且关系到国家对社会的控制。它的实行可以让国家对基层的人口数量、户数等有所掌握。但要依靠基层组织来实现,它使历代王朝实现了对乡村民众和乡村社会的控制,并将其纳入王朝的政治、经济、社会与文化体系中,使乡村民众安分守己,纳税服役。历代社会救济优抚政策,则体现了古代国家不仅有统治和控制的功能,也有为民众提供最低社会保障的功能。

课堂小结

救济与优抚制度

①关爱弱势群体,保证民众基本生活需要

②居安思危,做好应急物资储备

③以政府为主,充分发挥社会群体的作用

户籍制度

①户籍制度需因时而进行改革创新

②户籍改革应保障社会人员的合理流动

基层管理

①充分发挥广大村民参与乡村治理的自主性和创造性

②进一步加强乡村基层民主建设

③尊重乡村文化传统,充分利用乡村社会治理资源

中国古代社会基层治理有何当代价值?

社会治理重在基层,党的十九届四中全会《决定》把构建基层社会治理新格局摆在重要位置。

通过这次(第七次)人口普查,查清我国人口数量、结构、分布等方面情况,把握人口变化趋势性特征,为完善人口发展战略和政策体系、制定经济社会发展规划、推动经济高质量发展提供准确统计信息支持。

国家治理 中国智慧 中国方案

新课导入

你们家曾经收到过这样的短信吗?

你们小区贴过这样的告示吗?

古代中国政府如何掌握人口情况?

第六单元 第17课

中国古代的户籍制度与社会治理

目标导航

1.了解中国古代以赋役征发为首要目的户籍制度,以及有代表性的基层管理组织。

2.知道中国古代王朝在社会救济和优抚方面采取的重要措施。

1.立足于时空观念,梳理中国古代户籍制度的演变过程,明确户籍制度与国家治理之间的内在关系。

2.运用史料实证的方法,探究历代基层组织形态和基层治理的方式,强调其对社会发展的重大作用。

3.从唯物史观的角度,分析历代社会救济和优抚政策对古代社会政治、经济的积极作用,培养中华民族尊老爱幼的传统美德。

1

课程

标准

2

学习

聚焦

时空坐标

战国 秦朝 汉朝 隋朝 唐朝 宋朝 元朝 明朝 清朝

为户籍

相伍

分类登

记制度

县下设

乡和里

丞相主管

户籍工作

设里乡坊

村、邻保制

分主户与客户

保甲制

诸色

户计

黄册、里甲制

十家牌法

重新核

定户籍

户籍永停编审

保甲制

鸠杖

常平仓

制度

官方储备

民间义仓

养病坊

福田院

族内义田

众济院

养济院

善堂、善会

中国古代社会救济与优抚政策

中国古代的户籍制度与社会治理

目

录

历代基层组织与社会治理

历代户籍制度的演变

重要概念

编户齐民 大索貌阅 乡里制 保甲制 社会救济

壹

贰

叁

历代社会救济与优抚政策

户籍萌芽

从甲骨文的记载可以得知,早在商代,就已进行了人口登记。当时以人丁为基本登记单位,目的是为了征集士兵,目的比较单一。这种户籍登记制度被称为“登人”制度,是户籍制度的最初来源。

一、历代户籍制度演变

根据教材第一目内容,梳理中国历代户籍制度的演变。

基础落实

朝代 战国 秦 西汉 东汉 魏晋南北朝 隋 唐 宋 元 明 清

主要措施 户籍相伍 编户齐民 豪强争民 三年一造 诸色户计 户籍松停

分类

登记

大索

貌阅

黄籍、

白籍

主客

分籍

户帖

“黄册”

到了宋代,封建王朝完全承认了土地私有制的合法性。同时也把佃农作为“客户”身份登入国家户籍,从而阻止农民对地主的依附。

——王威海《中国户籍制度——历史与政治分析》2006年版321页

赋税

徭役

地租

封建国家

地主

农民

(1)社会动乱和人口流动打破了原有的户籍管理制度,封建政府无法掌握人口、田亩等信息。

(2)封建土地私有制的发展,导致部分人口失去土地成为地主阶级的依附阶层,无法承担赋役。

(3)为保障赋役征发,封建政府不得不适应变化了的社会现实,重新制定新型户籍分类标准。

东晋和宋朝户籍制度变化背后的原因是什么?

思考点

内容日益

完整、周密

户籍上要登记姓名、性别、年龄、籍贯、身份、状貌等内容;元朝以后按照职业分为不同类型。

户籍与土地、

赋税日益分离

宋朝开始,土地、赋税与户籍开始分离;明清时期赋役与户籍进一步分离,清传统的户籍制度退出历史舞台。

政府逐渐放松对户籍的控制

雍正帝摊丁入亩后,农民和手工业者从而可以自由迁徙,出卖劳动力。

想一想:古代中国户籍制度具有怎样的演变趋势?

材料 随着国家控制力的增强,户籍制度逐步发展起来。春秋战国时期,秦国按不同情况区分了不同的户籍,还确定了户口的什伍编制方式,作出了不许擅自迁徙、迁徙时必须审核并办理更籍手续等规定。两汉政权实行编户齐民制度,实行户赋和口赋相结合的算赋和征赋制度。唐安史之乱后,土地兼并严重,政府改革征税制度,不以户籍而以土地和财产多寡为征税依据。宋代,户籍分主户和客户,主户有土地交地税,客户为无地佃农交丁口税,地籍与户籍开始分离。明代,政府编制鱼鳞图册,户籍黄册与地籍鱼鳞册的使用,使赋税收入有了保证。明中期实行“一条鞭法”,地籍与户籍彼此独立。户籍仅保存人口统计的作用。清代实行“摊丁入亩”以后,户籍申报编制的经济意义降低,治安管理的政治意义加强。

——摘编自张琳《中国古代户籍制度的演变及其政治逻辑分析》

合作探究

据材料总结归纳导致中国古代户籍制度变化的原因。

答案 (1)中国古代户籍制度是伴随着国家的发展而发展的,与国家的政治控制能力的提高、国家形态的完善、自给自足小农经济的内在要求有着密切的关系。

(2)户籍制度是中央集权的封建国家维持政治统治的需要,随着封建地主阶级和农民阶级之间的斗争和妥协而发展变化的。

(3)土地兼并、财政危机、社会危机等促使政府不断改革引发了户籍制度的变化;土地制度与赋税制度的变化,如两税法、田制不立、一条鞭法、摊丁入亩等,也促进了户籍制度的变革。

(4)其他因素:社会生产力的进步;商品经济的发展;农民人身依附关系的不断松弛;社会结构出现变动等。

中国古代户籍制度的特点

知识拓展

(1)既具有等级性,又具有平等性。等级性表现在分类管理上,比如有宗室属籍、官户和编户齐民阶层之分,平等性体现在不同种类户籍的法律地位上。

(2)既具有封闭性,又具有开放性。封闭性主要表现在对人口社会流动(空间流动和社会地位的改变)的限制上,而开放性主要体现在空间流动和社会地位的流动允许一定程度的变化。

(3)既具有宗法血缘性,也具有地缘的行政性。户籍制度本来是一个地缘性的行政制度,但也没有办法摆脱宗法血缘关系的影响。

基层治理

“山西泽州建兴乡大阳都,为迁民事系汲县西城南社双兰屯居住。里长郭全下人户一百一十户;甲首朱五……甲首裴二……甲首李卓、李十三、李敬之……甲首李荣、林大……”

明洪武河南卫辉府汲县迁民碑

二、历代基层组织与社会治理

1.根据教材101页第二目内容,绘制出秦汉时期的基层组织机构图。

基础落实

答案

唐朝时期:乡里制度——百户为里,五里为乡,城内设坊,郊外设村,设里正、坊正、村正。

明朝时期:里甲制度——十户为一甲,一百一十户为一里,设甲首、里长。

清朝时期:里甲制→保甲制度

历代政府注重建立基层民众的自我管理与监督机制

基层组织 基层社会治理

秦汉

唐朝

宋朝

明朝

清朝

乡里制

里甲制

里甲制→保甲制

2.梳理中国古代基层组织和社会治理的演变历程。

2.梳理中国古代基层组织和社会治理的演变历程。

县是最基层的行政机构

下设直接管理民众的基层组织

基层组织 基层社会治理

秦汉

唐朝

宋朝

明朝

清朝

乡里制

里甲制

里甲制→保甲制

以五家为伍,十家为什,百家为里,互相监督

以四家为邻,五邻为保,彼此之间相互监督

王安石推行保甲制,源于唐朝的邻保制度。

十家总编为一牌,轮流收掌、察看

十户为牌,设牌长;十牌为甲,设甲长;十甲为保,设保长。兼具区划和户籍管理性质的乡里制与旨在维护社会治安的保甲制合一。

什伍组织

邻保制度

保甲制

十家牌法

乡里的主要管理功能

思维点拨

教化民众,劝民行善;规范乡民日常行为,主要是婚丧、祭祀等方面的交往礼俗;患难相恤,互帮互助;解决日常纠纷,维持基层社会治安。

材料一 在古代中国,县以下基层社会,由具有强烈自治色彩的家族、宗族、乡族等组织系列(里社保甲与行会等亦均以家族、宗族等实体组成)……成为国家末端政权的补充,起到所谓“结构—功能替代物”的作用。 费正清曾说:“地方长官是中央政府任命的该地唯一代表。这种表面地位造成的结果,就是地方长官只有在与当地士绅头面人物的密切合作下,才能做他的工作。”

——摘编自张研、牛贯杰《清史十五讲》

合作探究

据材料归纳中国古代基层治理的特点,并结合所学知识分析其历史意义。

材料二 府城玉皇庙禁赌碑

碑文如下:

村中禁赌,旧有条规。近缘去年冬月,水官会神演戏,有他村数人来庙公然聚赌。经乡约社首禀官究处,蒙李太爷堂讯,将聚赌之人锁链示众。自此合村公议:勒石永远禁止(赌博)。违者仍复送官究处不贷。特此谨白。

道光十八年正月吉日 府城三社绅士社首公具

(1)特点:自我管理与相互监督相结合;地方自治色彩鲜明;宗法关系扮演了重要角色;官员治理与士绅管理相结合。

(2)意义:有利于地方教化,有效治理基层;稳定基层社会秩序;一定程度上推动基层经济发展。

古代中国基层治理的特点及意义

中国古代地方治理的阶段性特征

知识拓展

阶段 时间 特征

第一阶段 夏商周到隋朝 (1)乡里制度形成,具有一定自治功能;(2)乡官主要是官派产生,享有俸禄品秩;(3)乡官的选任注重道德评价

第二阶段 隋朝到宋朝 (1)乡里制向保甲制、乡官制向职役制转变;(2)乡和里的地位下降,乡里自治功能弱化;(3)官方控制与统治加强

第三阶段 从王安石变法到清朝 (1)乡里制转变为职役制;(2)县成为基层行政组织,乡里自治色彩日趋淡化

社会优抚

“古代基层社会秩序的稳定,尤其在遇到天灾人祸时,需要政府和社会采取相应的救济与优抚措施予以保障。

张仲景任职长沙太守期间坐堂行医

三、历代社会救济与优抚政策

原因:古代社会生产力水平低,自然灾害发生时,人民生活缺少保障,需要国家和社会提供必要的、及时的救助。

作用:社会救济为民众提供了一定的生活保障,以保证人口繁衍和正常生产活动的进行,有利于维护统治。

基础落实

1.结合教材第102页第一段正文及史料阅读,思考国家和社会为什么要实行社会救济?社会救济有何作用?

2.中国古代的社会救济既有政府组织,也有社会组织,他们分别扮演了怎样的角色,阅读课本P102-P103内容,完成下列表格。

实施者 地位 举措

政府 主体 汉朝 ______________

隋唐 既重视官方储备,也大力提倡民间积储(义仓、社仓)

宗族 辅助,宋朝兴起 ___________________________________

慈善组织 辅助,明清兴起 ____________

常平仓制度

设立义田、义学、、义宅、义冢等族产

善堂、善会

基础落实

政府救济和民间救济有所不同,他们各自侧重点是什么?

思考点

政府救济的重点在于救灾,

核心在于保证粮食供应。

社会力量的救济即民间救济活动侧重于

日常生活的赈济。

奉天同善堂

近代中国东北地区规模最大的慈善机构

3.中国古代的优抚政策的内容主要有什么,通过什么机构实施?

基础落实

优抚内容 朝代 措施

尊敬、 赡养老人 秦汉

明初

保障鳏寡孤独的生活 唐朝

宋朝

元朝

明清

鸠杖

八十岁以上月给米五斗、酒三斗、肉五斤

养病坊

福田院

众济院

养济院

材料一 极贫之民便赈米,次贫之民便赈钱,稍贫之民便转贷。

——[明]林希元《荒政丛言》

材料二 凡鳏寡孤独及笃废之人,贫穷无亲属依倚,不能自存,所在官司应收养而不收养者,杖六十;若应给衣粮而官吏克减者,以监守自盗论。 ——《大明律》

材料三 宋代政府除了在自然灾害之后开展临时性救助,还从百姓日常生产生活实际出发,制定系统性扶持办法,从财政、民政乃至军政多个层面对贫困人口进行帮扶。 ——孙竞、张文《中国古代扶贫实践及其当代价值》

合作探究

阅读下列材料并结合所学,概括中国古代社会救济与优抚政策的特点。

特点:分类定级扶持;国家立法保障并设专门机构实施;

国家救济和社会救济相结合;扶贫方式手段多样化;

系统性扶持与临时性救助相结合。

中国古代救济制度的特点

知识拓展

(1)时间久远,源远流长:先秦时期的《周礼·地官司徒》中就有“以保息六养万民:一曰慈幼,二曰养老,三曰振穷,四曰恤贫,五曰宽疾,六曰安富”六条政策,这是我国最早的救济制度的记载。

(2)政府救济与民间救助相结合:政府主要承担灾害与灾难时的大范围社会救济,民间承担社会弱势群体的生活日常救助,二者相辅相成。

(3)机构完善并具有法律保障措施:政府救济典型地体现了“为民父母行政”的特征,政府设置不同类型与层级的社会救济救助机构,并制定法律予以保障。

(4)深受儒家思想影响:作为中国传统文化主流的儒家思想,宣扬“以人为本”的民本思想,主张“仁”“仁政”,倡导救困济难,体现了中国传统政治哲学的本质和精神。

课堂小结

古代的户籍制度是国家治理的重要制度,因为它不仅关系到国家的赋役征发与财政,而且关系到国家对社会的控制。它的实行可以让国家对基层的人口数量、户数等有所掌握。但要依靠基层组织来实现,它使历代王朝实现了对乡村民众和乡村社会的控制,并将其纳入王朝的政治、经济、社会与文化体系中,使乡村民众安分守己,纳税服役。历代社会救济优抚政策,则体现了古代国家不仅有统治和控制的功能,也有为民众提供最低社会保障的功能。

课堂小结

救济与优抚制度

①关爱弱势群体,保证民众基本生活需要

②居安思危,做好应急物资储备

③以政府为主,充分发挥社会群体的作用

户籍制度

①户籍制度需因时而进行改革创新

②户籍改革应保障社会人员的合理流动

基层管理

①充分发挥广大村民参与乡村治理的自主性和创造性

②进一步加强乡村基层民主建设

③尊重乡村文化传统,充分利用乡村社会治理资源

中国古代社会基层治理有何当代价值?

社会治理重在基层,党的十九届四中全会《决定》把构建基层社会治理新格局摆在重要位置。

通过这次(第七次)人口普查,查清我国人口数量、结构、分布等方面情况,把握人口变化趋势性特征,为完善人口发展战略和政策体系、制定经济社会发展规划、推动经济高质量发展提供准确统计信息支持。

国家治理 中国智慧 中国方案

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理