第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(共27张PPT) 2022-2023学年高中历史统编版2019必修中外历史纲要上册

文档属性

| 名称 | 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(共27张PPT) 2022-2023学年高中历史统编版2019必修中外历史纲要上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-06-28 20:35:51 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

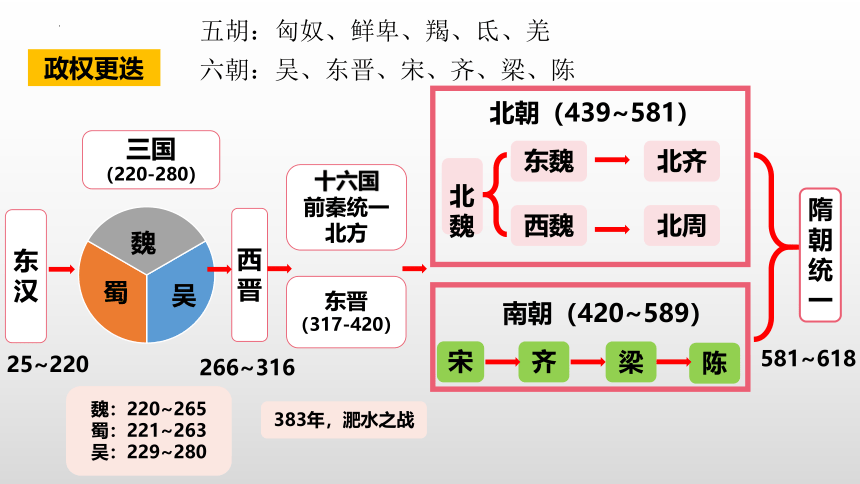

东

汉

三国

(220-280)

西晋

东晋

(317-420)

十六国

前秦统一北方

东魏

西魏

北齐

北周

宋

齐

梁

陈

北朝(439~581)

北魏

南朝(420~589)

政权更迭

266~316

蜀

吴

25~220

581~618

隋朝统一

魏

魏:220~265

蜀:221~263

吴:229~280

383年,淝水之战

五胡:匈奴、鲜卑、羯、氐、羌

六朝:吴、东晋、宋、齐、梁、陈

三国两晋南北朝

的政权更迭与民族交融

中外历史纲要上 第二单元 第5课

课程标准:

通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,隋唐时期封建社会的高度繁荣,认识三国两晋南北朝至隋唐时期的制度变化与创新、民族交融、区域开发和思想文化领域的新成就。

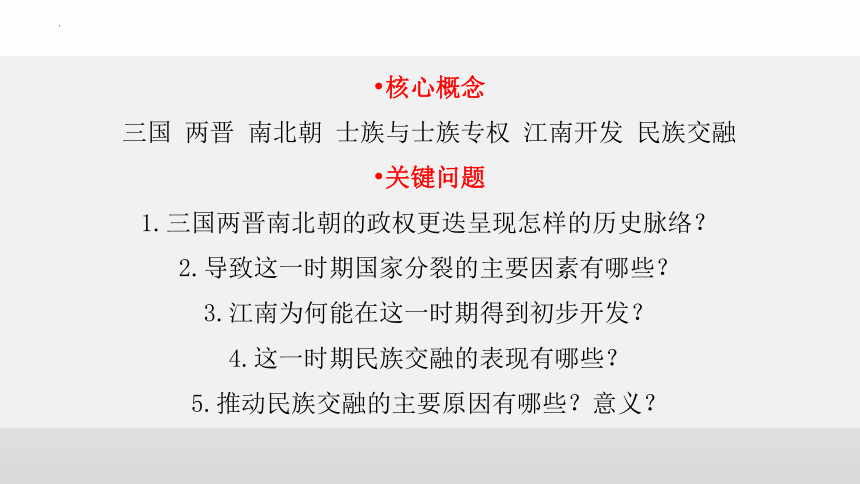

核心概念

三国 两晋 南北朝 士族与士族专权 江南开发 民族交融

关键问题

1.三国两晋南北朝的政权更迭呈现怎样的历史脉络?

2.导致这一时期国家分裂的主要因素有哪些?

3.江南为何能在这一时期得到初步开发?

4.这一时期民族交融的表现有哪些?

5.推动民族交融的主要原因有哪些?意义?

壹

中华之溃:政权之变

一、中华之溃:政权之变

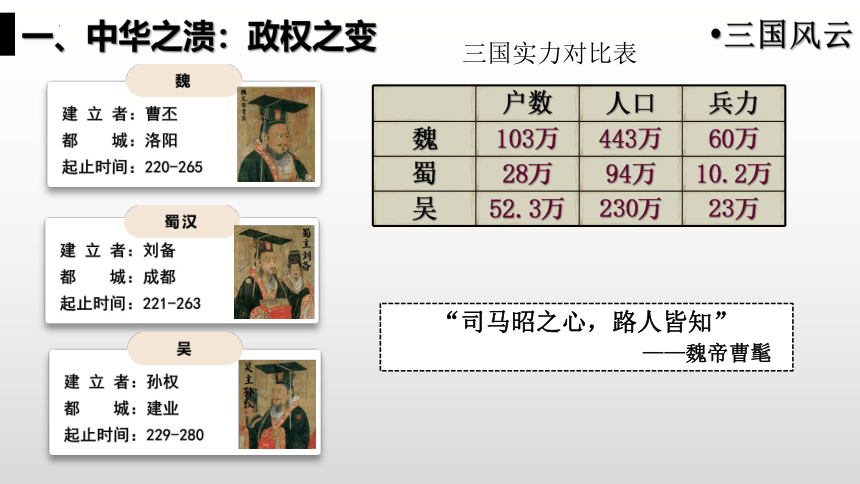

三国风云

户数 人口 兵力

魏 103万 443万 60万

蜀 28万 94万 10.2万

吴 52.3万 230万 23万

三国实力对比表

“司马昭之心,路人皆知”

——魏帝曹髦

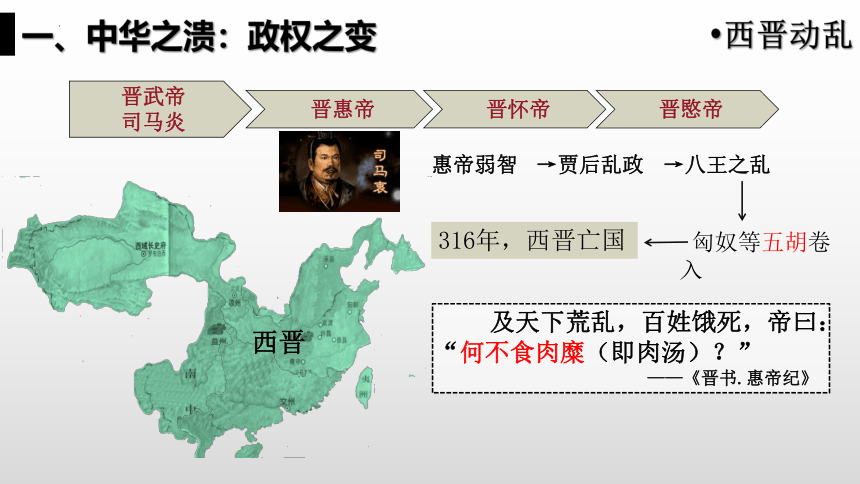

西晋动乱

西晋

晋武帝

司马炎

晋惠帝

晋怀帝

晋愍帝

惠帝弱智

→贾后乱政

→八王之乱

匈奴等五胡卷入

316年,西晋亡国

及天下荒乱,百姓饿死,帝曰:“何不食肉糜(即肉汤)?”

——《晋书.惠帝纪》

一、中华之溃:政权之变

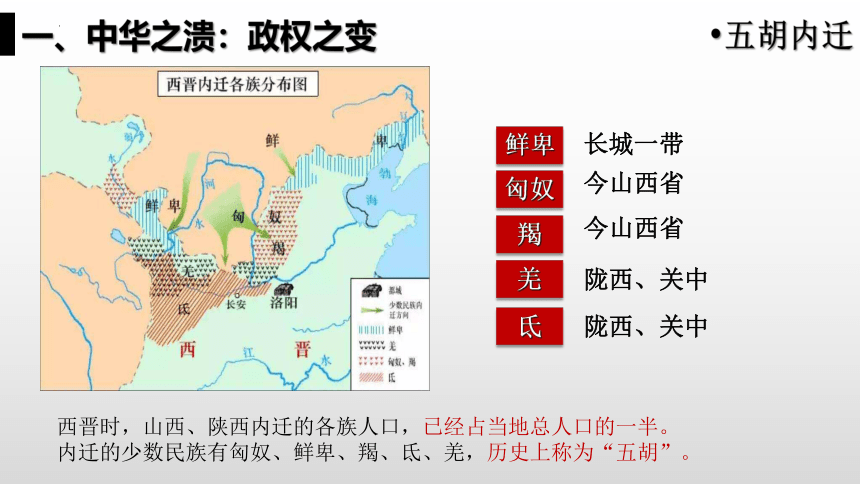

五胡内迁

鲜卑

长城一带

匈奴

羯

羌

陇西、关中

氐

陇西、关中

今山西省

今山西省

西晋时,山西、陕西内迁的各族人口,已经占当地总人口的一半。

内迁的少数民族有匈奴、鲜卑、羯、氐、羌,历史上称为“五胡”。

一、中华之溃:政权之变

衣冠南渡

永嘉之乱,是西晋后期匈奴刘汉军攻破晋都、俘虏晋帝、最终使西晋灭亡的历史事件。永嘉之乱后,晋朝统治集团南迁,史称衣冠南渡。

公元317年,皇族司马睿重建晋朝,定都建康(今南京),史称东晋。

一、中华之溃:政权之变

东晋

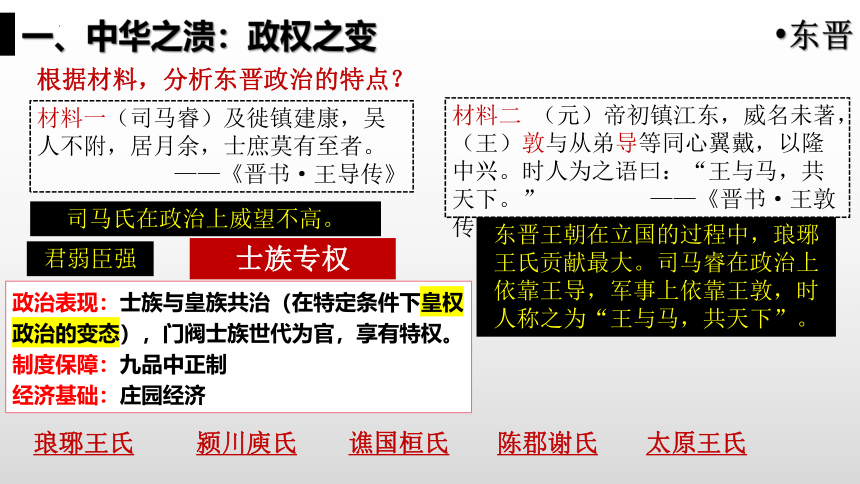

材料一(司马睿)及徙镇建康,吴人不附,居月余,士庶莫有至者。

——《晋书·王导传》

材料二 (元)帝初镇江东,威名未著,(王)敦与从弟导等同心翼戴,以隆中兴。时人为之语曰:“王与马,共天下。” ——《晋书·王敦传》

根据材料,分析东晋政治的特点?

司马氏在政治上威望不高。

东晋王朝在立国的过程中,琅琊王氏贡献最大。司马睿在政治上依靠王导,军事上依靠王敦,时人称之为“王与马,共天下”。

士族专权

琅琊王氏

颍川庾氏

谯国桓氏

陈郡谢氏

太原王氏

一、中华之溃:政权之变

政治表现:士族与皇族共治(在特定条件下皇权政治的变态),门阀士族世代为官,享有特权。

制度保障:九品中正制

经济基础:庄园经济

君弱臣强

汉末,察举制逐渐演变,到魏朝时期实行“九品中正制”,国家选拔官吏只看家世出身,导致门阀士族垄断了政府的重要官职。他们又通过大族之间互相联姻,在统治阶级内部构成了一个门阀贵族阶层,并逐渐形成了一整套的特权制度,即“门阀政治”。

政治上,按门第高低分享特权,世代担任重要官职。

经济上,士族占有大量土地和劳动力,建立起自给自足、实力雄厚的庄园经济。

社会生活上,不与庶族通婚,甚至坐不同席。

文化上,崇尚清谈,占据高级文官职位。

东晋

知识拓展:门阀政治

一、中华之溃:政权之变

上品无寒门,下品无士族。

南朝

朝代 建立者 时间 都城

宋 刘裕 420年—479年

齐 萧道成 479年—502年

梁 萧衍 502年—557年

陈 陈霸先 557年—589年

六朝:吴国、东晋、宋、齐、梁、陈

南

朝

建康

一、中华之溃:政权之变

420年,出身低级士族的武将刘裕夺取皇位,改国号宋。

旧时王谢堂前燕,落入寻常百姓家。

探究一:

背景:门阀政治的衰落;寒族势力的崛起;方镇势力威胁中央集权;宗法血缘观念影响。

简评:

利:刘宋宗王政治是刘宋加强皇权背景下的产物,有利于抑制门阀势力和巩固刘宋政权,也加强了中央集权;

弊:后期宗王势力膨胀,也会威胁中央集权,加深君主与宗主的矛盾,不利于维护政治稳定。

二、中华之壮:江南开发

江南开发

思考:东晋南朝时江南得到开发的原因?

北民南迁,带来先进的生产技术和劳动力。

人口

社会

江南战争相对较少,社会秩序安定。

地理

南方统治者的重视

政府

江南雨量丰沛,气候较热,土地肥沃,自然条件优越。

至于元嘉末……兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶繁息,至余粮栖亩,户不夜扃,盖东西之极盛也……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。会土带海傍湖,良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩直一金...荆城跨南楚之富,扬部有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——沈约《宋书》(南朝)

楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨...无积聚而多贫。是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。——《史记·货殖列传》

二、中华之壮:江南开发

江南开发

江南开发表现

推广和改进犁耕,实行精耕细作

种植双季稻,推广小麦

东晋青瓷羊尊

东晋南朝时青瓷发展到成熟阶段

灌钢法

土地大量开垦,农作物产品增加

手工业各行业均有明显进步

魏晋南北朝

唐安史之乱后

南宋

奠定基础

(南方开始发展)

开始南移

(南方开始超过北方)

完成南移

(南方成为经济重心)

二、中华之壮:江南开发

江南开发

江南开发影响:

(1)许多山区的少数民族逐步与汉族交融,促进民族交融交流

(2)南北经济差距缩小奠定了中国经济重心南移的基础,为全国统一提供条件。

十六国

思考:十六国国号有怎样特点?

一、中华之溃:政权之变

383年,淝水之战,以少胜多

失败原因

内部各族未充分融合,统治基础脆弱

前秦迅速崩溃,稍显缓和的民族矛盾再次加剧,北方陷入分裂。

4世纪末,鲜卑族拓跋部建立北魏,于439年统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面。

影响

贰

中华之壮:民族交融

二、中华之壮:民族交融

课堂任务:阅读教材,按照时间顺序梳理民族交融大事记。

1.三国时期:

蜀、吴加强对南方少数民族地区的治理。

2.东汉—西晋:

五胡内迁。

江南山区的少数民族与汉族交融。

4.十六国时期:

十六国学习汉族制度,各族频繁接触。

5.北魏孝文帝时期:

3.东晋以来:

孝文帝改革,北方民族交往交流交融。

二、中华之壮:民族交融

北魏孝文帝改革

北魏孝文帝

孝文帝自幼在其祖母冯太后的教养下,接受汉学教育,是北魏第一个系统接受汉文化儒学教育的皇帝。

材料四:帝……雅好读书,手不释卷。“五经”之义,览之便讲,学不师受,探其精奥。史传百家,无不该涉。善谈《庄》《老》,尤精释义。

——《魏书》

5世纪后期,北魏孝文帝拓跋宏在位,实行汉化改革。

孝文帝改革

内容:

迁都(将都城从平城迁到洛阳)

材料五:悲平城,驱马入云中。阴山常晦雪,荒松无罢风。

——魏晋·王肃《悲平城诗》

迁都原因:

①平城气候干旱,环境较恶劣,不利于经济发展;

②位置偏北,不利于对中原地区的统治,也不利于学习和接受汉族先进文化。

材料六:平城用武之地,非可文治,移风易治,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。

——《魏书·任城王传》

1、措施

北魏文官俑

迁都洛阳

帝曰:今欲断诸北语,一从正音。…三十已下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降黜。

——司马光《资治通鉴》

鲜卑姓氏 汉族姓氏

拓跋氏 元

丘穆陵 穆

步六孤 陆

独孤 刘

贺楼 楼

门第最高

政治

经济

文化

穿汉服

说汉语

改汉姓

定高门

通婚姻

改籍贯

均田制、租调制

孝文帝提倡鲜卑人与汉人通婚,自己带头将汉族大地主之女纳入后宫,将北魏公主下嫁给汉族地主。

移风易俗

孝文帝改革

二、中华之壮:民族交融

3、影响

促进了北方各族封建化的进程,顺应了北方民族交往交流交融的历史趋势,缓和了民族矛盾。

促进了了北魏的经济发展和社会繁荣,为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础。

2、性质

北魏少数民族推行的自上而下、措施全面、影响深远的封建化改革。

进步性

注:漫画出自《铲史官漫画》

孝文帝改革

二、中华之壮:民族交融

局限性:

全面汉化,使鲜卑族丧失了一个民族的独立性和主体性

摒弃了本民族勇武质朴的尚武精神,削弱北魏的军事实力

移植门阀士族制度,严重腐化了尚无文化积淀的鲜卑贵族,销蚀了北魏统治者的锐气与活力,激化社会矛盾

改革中利益受损的少数民族军人(六镇)掀起暴动,导致了北魏灭亡

发展与交融是主流

北朝

北魏

东魏

(534年―550年)

西魏

(535年―556年)

北齐

(550年—577年)

北周

(557年—581年)

隋

朝

分裂中孕育着统一

思考:三国两晋南北朝的政权更迭中蕴含着什么时代趋势?

灭

本课小结

一、中华之溃:政权之变

二、中华之壮:民族交融

1.三国与西晋

2.东晋与南朝

3.十六国与北朝

1.江南开发

2.北魏孝文帝改革

时代特征:

1.南北经济逐渐平衡;

2.民族交融不断加强;

3.文化认同日趋强烈;

为统一奠定基础

(2022·河北省唐山市高一上期末考试·5)据《晋书·舆服志》记载,魏明帝喜戴刺绣小帽。这种小帽原来是北方少数民族女性所戴,用彩锦织成,色彩艳丽,传入中原以后男女通用,南朝一度盛行。这表明魏晋时期( )

A.男女社会地位平等 B.汉族引领社会风尚

C.少数民族完成汉化 D.民族交融不断加深

魏晋南北朝时期宗族谱系备受重视,从发掘的贵族墓葬墓志看,鲜卑、匈奴、羯、氐、羌等族的贵族认同炎黄为先祖的远多于汉族。这反映出( )

A.华夏民族共同体意识增强 B.各民族渴望国家统一愿望强烈

C.民族政权宣扬政治合法性 D.传统宗法门第观念被普遍接受

南北朝时期,金属货币在北方几乎绝迹,谷帛代替了钱币作为交易媒介。但在南方,金属货币的使用却是不断扩大,还产生筹码不足和钱币盗铸等问题。这反映出当时( )

A.南方经济水平高于北方 B.南北方商品经济发展程度不同

C.货币的功能和价值下降 D.中央政府对地方的管控力减弱

阎步克先生认为南朝一改东晋政局,出现了像“皇子镇要藩,寒人掌机要,武将执兵柄”等措施,这些措施中隐含的历史发展趋势是( )

A.“皇帝垂拱”的门阀政治鼎盛 B.“士族当权”的寡头政治消失

C.“诸侯擅政”的宗主政治复现 D.“主威独运”的皇权政治抬头

端午节在魏晋南北朝被赋予纪念历史名人的内涵,如晋地纪念介子推,吴地纪念伍子胥等。最终,以荆楚祭祀屈原之俗得到了广泛认同,龙舟竞渡、采艾插蒲等习俗也相继为各地人民所采用。端午节的变化,主要反映出当时( )

A.防疫和卫生意识的逐渐普及 B.民族融合与南北交流的趋势加强

C.中原地区民间风俗成为正统 D.儒佛道合流的局面促进思想趋同

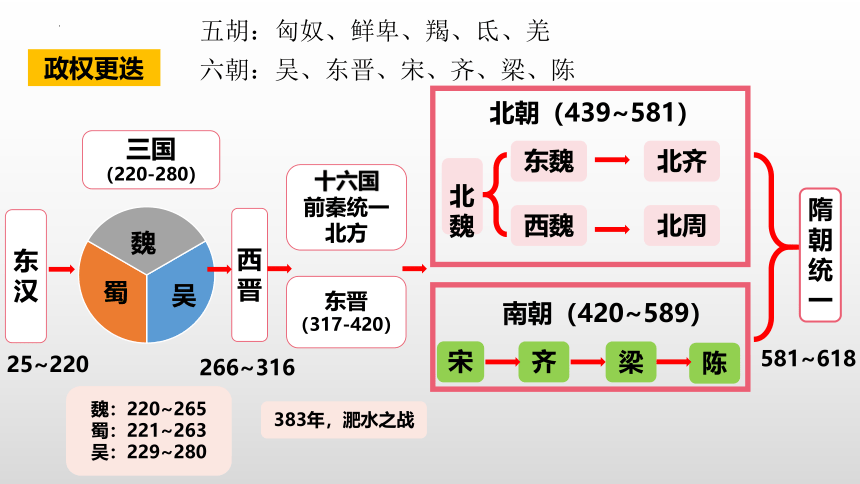

东

汉

三国

(220-280)

西晋

东晋

(317-420)

十六国

前秦统一北方

东魏

西魏

北齐

北周

宋

齐

梁

陈

北朝(439~581)

北魏

南朝(420~589)

政权更迭

266~316

蜀

吴

25~220

581~618

隋朝统一

魏

魏:220~265

蜀:221~263

吴:229~280

383年,淝水之战

五胡:匈奴、鲜卑、羯、氐、羌

六朝:吴、东晋、宋、齐、梁、陈

三国两晋南北朝

的政权更迭与民族交融

中外历史纲要上 第二单元 第5课

课程标准:

通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,隋唐时期封建社会的高度繁荣,认识三国两晋南北朝至隋唐时期的制度变化与创新、民族交融、区域开发和思想文化领域的新成就。

核心概念

三国 两晋 南北朝 士族与士族专权 江南开发 民族交融

关键问题

1.三国两晋南北朝的政权更迭呈现怎样的历史脉络?

2.导致这一时期国家分裂的主要因素有哪些?

3.江南为何能在这一时期得到初步开发?

4.这一时期民族交融的表现有哪些?

5.推动民族交融的主要原因有哪些?意义?

壹

中华之溃:政权之变

一、中华之溃:政权之变

三国风云

户数 人口 兵力

魏 103万 443万 60万

蜀 28万 94万 10.2万

吴 52.3万 230万 23万

三国实力对比表

“司马昭之心,路人皆知”

——魏帝曹髦

西晋动乱

西晋

晋武帝

司马炎

晋惠帝

晋怀帝

晋愍帝

惠帝弱智

→贾后乱政

→八王之乱

匈奴等五胡卷入

316年,西晋亡国

及天下荒乱,百姓饿死,帝曰:“何不食肉糜(即肉汤)?”

——《晋书.惠帝纪》

一、中华之溃:政权之变

五胡内迁

鲜卑

长城一带

匈奴

羯

羌

陇西、关中

氐

陇西、关中

今山西省

今山西省

西晋时,山西、陕西内迁的各族人口,已经占当地总人口的一半。

内迁的少数民族有匈奴、鲜卑、羯、氐、羌,历史上称为“五胡”。

一、中华之溃:政权之变

衣冠南渡

永嘉之乱,是西晋后期匈奴刘汉军攻破晋都、俘虏晋帝、最终使西晋灭亡的历史事件。永嘉之乱后,晋朝统治集团南迁,史称衣冠南渡。

公元317年,皇族司马睿重建晋朝,定都建康(今南京),史称东晋。

一、中华之溃:政权之变

东晋

材料一(司马睿)及徙镇建康,吴人不附,居月余,士庶莫有至者。

——《晋书·王导传》

材料二 (元)帝初镇江东,威名未著,(王)敦与从弟导等同心翼戴,以隆中兴。时人为之语曰:“王与马,共天下。” ——《晋书·王敦传》

根据材料,分析东晋政治的特点?

司马氏在政治上威望不高。

东晋王朝在立国的过程中,琅琊王氏贡献最大。司马睿在政治上依靠王导,军事上依靠王敦,时人称之为“王与马,共天下”。

士族专权

琅琊王氏

颍川庾氏

谯国桓氏

陈郡谢氏

太原王氏

一、中华之溃:政权之变

政治表现:士族与皇族共治(在特定条件下皇权政治的变态),门阀士族世代为官,享有特权。

制度保障:九品中正制

经济基础:庄园经济

君弱臣强

汉末,察举制逐渐演变,到魏朝时期实行“九品中正制”,国家选拔官吏只看家世出身,导致门阀士族垄断了政府的重要官职。他们又通过大族之间互相联姻,在统治阶级内部构成了一个门阀贵族阶层,并逐渐形成了一整套的特权制度,即“门阀政治”。

政治上,按门第高低分享特权,世代担任重要官职。

经济上,士族占有大量土地和劳动力,建立起自给自足、实力雄厚的庄园经济。

社会生活上,不与庶族通婚,甚至坐不同席。

文化上,崇尚清谈,占据高级文官职位。

东晋

知识拓展:门阀政治

一、中华之溃:政权之变

上品无寒门,下品无士族。

南朝

朝代 建立者 时间 都城

宋 刘裕 420年—479年

齐 萧道成 479年—502年

梁 萧衍 502年—557年

陈 陈霸先 557年—589年

六朝:吴国、东晋、宋、齐、梁、陈

南

朝

建康

一、中华之溃:政权之变

420年,出身低级士族的武将刘裕夺取皇位,改国号宋。

旧时王谢堂前燕,落入寻常百姓家。

探究一:

背景:门阀政治的衰落;寒族势力的崛起;方镇势力威胁中央集权;宗法血缘观念影响。

简评:

利:刘宋宗王政治是刘宋加强皇权背景下的产物,有利于抑制门阀势力和巩固刘宋政权,也加强了中央集权;

弊:后期宗王势力膨胀,也会威胁中央集权,加深君主与宗主的矛盾,不利于维护政治稳定。

二、中华之壮:江南开发

江南开发

思考:东晋南朝时江南得到开发的原因?

北民南迁,带来先进的生产技术和劳动力。

人口

社会

江南战争相对较少,社会秩序安定。

地理

南方统治者的重视

政府

江南雨量丰沛,气候较热,土地肥沃,自然条件优越。

至于元嘉末……兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶繁息,至余粮栖亩,户不夜扃,盖东西之极盛也……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。会土带海傍湖,良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩直一金...荆城跨南楚之富,扬部有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——沈约《宋书》(南朝)

楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨...无积聚而多贫。是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。——《史记·货殖列传》

二、中华之壮:江南开发

江南开发

江南开发表现

推广和改进犁耕,实行精耕细作

种植双季稻,推广小麦

东晋青瓷羊尊

东晋南朝时青瓷发展到成熟阶段

灌钢法

土地大量开垦,农作物产品增加

手工业各行业均有明显进步

魏晋南北朝

唐安史之乱后

南宋

奠定基础

(南方开始发展)

开始南移

(南方开始超过北方)

完成南移

(南方成为经济重心)

二、中华之壮:江南开发

江南开发

江南开发影响:

(1)许多山区的少数民族逐步与汉族交融,促进民族交融交流

(2)南北经济差距缩小奠定了中国经济重心南移的基础,为全国统一提供条件。

十六国

思考:十六国国号有怎样特点?

一、中华之溃:政权之变

383年,淝水之战,以少胜多

失败原因

内部各族未充分融合,统治基础脆弱

前秦迅速崩溃,稍显缓和的民族矛盾再次加剧,北方陷入分裂。

4世纪末,鲜卑族拓跋部建立北魏,于439年统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面。

影响

贰

中华之壮:民族交融

二、中华之壮:民族交融

课堂任务:阅读教材,按照时间顺序梳理民族交融大事记。

1.三国时期:

蜀、吴加强对南方少数民族地区的治理。

2.东汉—西晋:

五胡内迁。

江南山区的少数民族与汉族交融。

4.十六国时期:

十六国学习汉族制度,各族频繁接触。

5.北魏孝文帝时期:

3.东晋以来:

孝文帝改革,北方民族交往交流交融。

二、中华之壮:民族交融

北魏孝文帝改革

北魏孝文帝

孝文帝自幼在其祖母冯太后的教养下,接受汉学教育,是北魏第一个系统接受汉文化儒学教育的皇帝。

材料四:帝……雅好读书,手不释卷。“五经”之义,览之便讲,学不师受,探其精奥。史传百家,无不该涉。善谈《庄》《老》,尤精释义。

——《魏书》

5世纪后期,北魏孝文帝拓跋宏在位,实行汉化改革。

孝文帝改革

内容:

迁都(将都城从平城迁到洛阳)

材料五:悲平城,驱马入云中。阴山常晦雪,荒松无罢风。

——魏晋·王肃《悲平城诗》

迁都原因:

①平城气候干旱,环境较恶劣,不利于经济发展;

②位置偏北,不利于对中原地区的统治,也不利于学习和接受汉族先进文化。

材料六:平城用武之地,非可文治,移风易治,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。

——《魏书·任城王传》

1、措施

北魏文官俑

迁都洛阳

帝曰:今欲断诸北语,一从正音。…三十已下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降黜。

——司马光《资治通鉴》

鲜卑姓氏 汉族姓氏

拓跋氏 元

丘穆陵 穆

步六孤 陆

独孤 刘

贺楼 楼

门第最高

政治

经济

文化

穿汉服

说汉语

改汉姓

定高门

通婚姻

改籍贯

均田制、租调制

孝文帝提倡鲜卑人与汉人通婚,自己带头将汉族大地主之女纳入后宫,将北魏公主下嫁给汉族地主。

移风易俗

孝文帝改革

二、中华之壮:民族交融

3、影响

促进了北方各族封建化的进程,顺应了北方民族交往交流交融的历史趋势,缓和了民族矛盾。

促进了了北魏的经济发展和社会繁荣,为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础。

2、性质

北魏少数民族推行的自上而下、措施全面、影响深远的封建化改革。

进步性

注:漫画出自《铲史官漫画》

孝文帝改革

二、中华之壮:民族交融

局限性:

全面汉化,使鲜卑族丧失了一个民族的独立性和主体性

摒弃了本民族勇武质朴的尚武精神,削弱北魏的军事实力

移植门阀士族制度,严重腐化了尚无文化积淀的鲜卑贵族,销蚀了北魏统治者的锐气与活力,激化社会矛盾

改革中利益受损的少数民族军人(六镇)掀起暴动,导致了北魏灭亡

发展与交融是主流

北朝

北魏

东魏

(534年―550年)

西魏

(535年―556年)

北齐

(550年—577年)

北周

(557年—581年)

隋

朝

分裂中孕育着统一

思考:三国两晋南北朝的政权更迭中蕴含着什么时代趋势?

灭

本课小结

一、中华之溃:政权之变

二、中华之壮:民族交融

1.三国与西晋

2.东晋与南朝

3.十六国与北朝

1.江南开发

2.北魏孝文帝改革

时代特征:

1.南北经济逐渐平衡;

2.民族交融不断加强;

3.文化认同日趋强烈;

为统一奠定基础

(2022·河北省唐山市高一上期末考试·5)据《晋书·舆服志》记载,魏明帝喜戴刺绣小帽。这种小帽原来是北方少数民族女性所戴,用彩锦织成,色彩艳丽,传入中原以后男女通用,南朝一度盛行。这表明魏晋时期( )

A.男女社会地位平等 B.汉族引领社会风尚

C.少数民族完成汉化 D.民族交融不断加深

魏晋南北朝时期宗族谱系备受重视,从发掘的贵族墓葬墓志看,鲜卑、匈奴、羯、氐、羌等族的贵族认同炎黄为先祖的远多于汉族。这反映出( )

A.华夏民族共同体意识增强 B.各民族渴望国家统一愿望强烈

C.民族政权宣扬政治合法性 D.传统宗法门第观念被普遍接受

南北朝时期,金属货币在北方几乎绝迹,谷帛代替了钱币作为交易媒介。但在南方,金属货币的使用却是不断扩大,还产生筹码不足和钱币盗铸等问题。这反映出当时( )

A.南方经济水平高于北方 B.南北方商品经济发展程度不同

C.货币的功能和价值下降 D.中央政府对地方的管控力减弱

阎步克先生认为南朝一改东晋政局,出现了像“皇子镇要藩,寒人掌机要,武将执兵柄”等措施,这些措施中隐含的历史发展趋势是( )

A.“皇帝垂拱”的门阀政治鼎盛 B.“士族当权”的寡头政治消失

C.“诸侯擅政”的宗主政治复现 D.“主威独运”的皇权政治抬头

端午节在魏晋南北朝被赋予纪念历史名人的内涵,如晋地纪念介子推,吴地纪念伍子胥等。最终,以荆楚祭祀屈原之俗得到了广泛认同,龙舟竞渡、采艾插蒲等习俗也相继为各地人民所采用。端午节的变化,主要反映出当时( )

A.防疫和卫生意识的逐渐普及 B.民族融合与南北交流的趋势加强

C.中原地区民间风俗成为正统 D.儒佛道合流的局面促进思想趋同

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进