高中语文统编版(部编版)选择性必修中册第三单元9 屈原列传(共91张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版(部编版)选择性必修中册第三单元9 屈原列传(共91张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-28 22:55:28 | ||

图片预览

文档简介

(共91张PPT)

第三单元

9 屈原列传

语 文

内容索引

自主预习 积累梳理

文本研读 任务探究

课外拓展 比较阅读

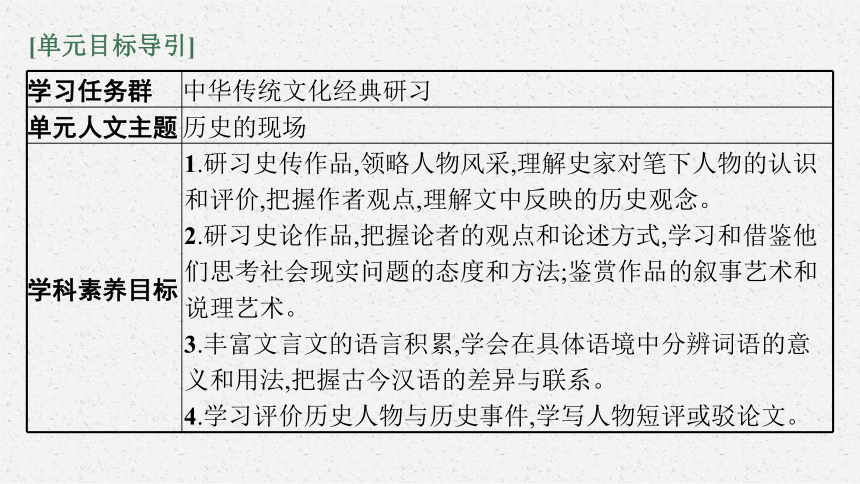

[单元目标导引]

学习任务群 中华传统文化经典研习

单元人文主题 历史的现场

学科素养目标 1.研习史传作品,领略人物风采,理解史家对笔下人物的认识和评价,把握作者观点,理解文中反映的历史观念。

2.研习史论作品,把握论者的观点和论述方式,学习和借鉴他们思考社会现实问题的态度和方法;鉴赏作品的叙事艺术和说理艺术。

3.丰富文言文的语言积累,学会在具体语境中分辨词语的意义和用法,把握古今汉语的差异与联系。

4.学习评价历史人物与历史事件,学写人物短评或驳论文。

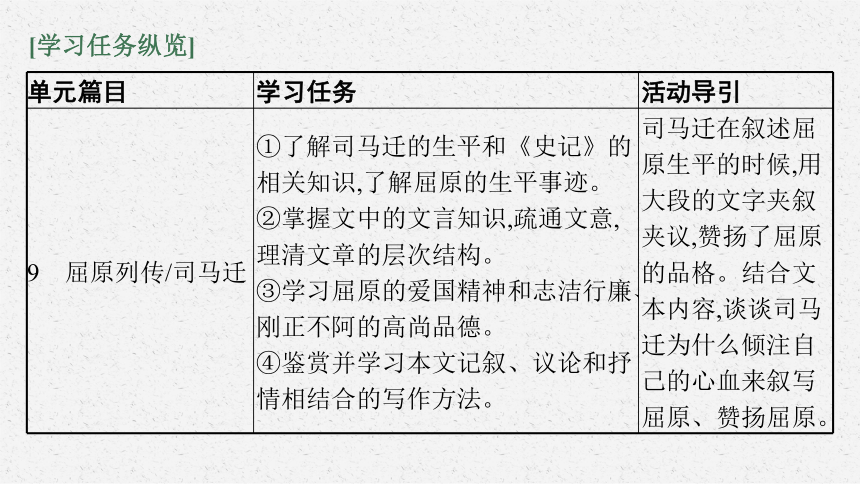

[学习任务纵览]

单元篇目 学习任务 活动导引

9 屈原列传/司马迁 ①了解司马迁的生平和《史记》的相关知识,了解屈原的生平事迹。 ②掌握文中的文言知识,疏通文意,理清文章的层次结构。 ③学习屈原的爱国精神和志洁行廉、刚正不阿的高尚品德。 ④鉴赏并学习本文记叙、议论和抒情相结合的写作方法。 司马迁在叙述屈原生平的时候,用大段的文字夹叙夹议,赞扬了屈原的品格。结合文本内容,谈谈司马迁为什么倾注自己的心血来叙写屈原、赞扬屈原。

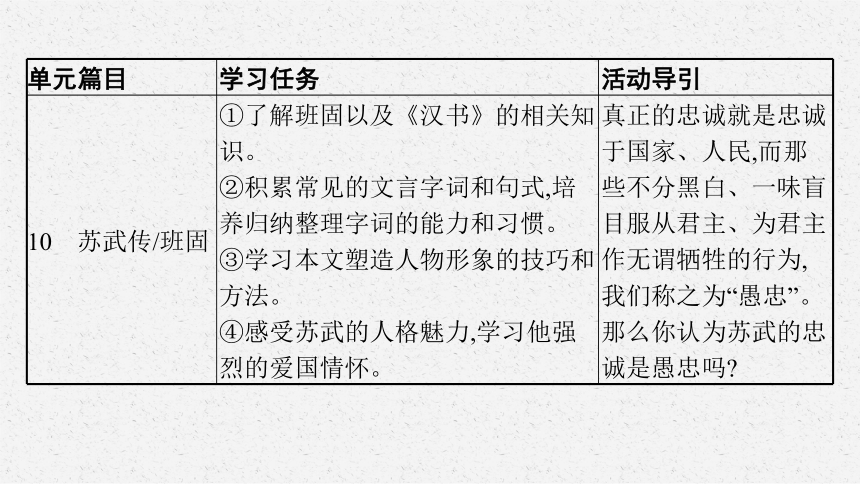

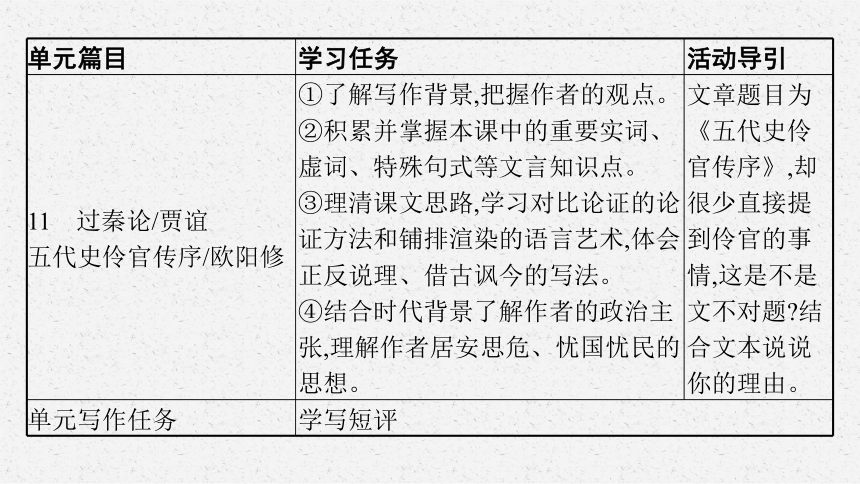

单元篇目 学习任务 活动导引

10 苏武传/班固 ①了解班固以及《汉书》的相关知识。 ②积累常见的文言字词和句式,培养归纳整理字词的能力和习惯。 ③学习本文塑造人物形象的技巧和方法。 ④感受苏武的人格魅力,学习他强烈的爱国情怀。 真正的忠诚就是忠诚于国家、人民,而那些不分黑白、一味盲目服从君主、为君主作无谓牺牲的行为,我们称之为“愚忠”。那么你认为苏武的忠诚是愚忠吗

单元篇目 学习任务 活动导引

11 过秦论/贾谊 五代史伶官传序/欧阳修 ①了解写作背景,把握作者的观点。 ②积累并掌握本课中的重要实词、虚词、特殊句式等文言知识点。 ③理清课文思路,学习对比论证的论证方法和铺排渲染的语言艺术,体会正反说理、借古讽今的写法。 ④结合时代背景了解作者的政治主张,理解作者居安思危、忧国忧民的思想。 文章题目为《五代史伶官传序》,却很少直接提到伶官的事情,这是不是文不对题 结合文本说说你的理由。

单元写作任务 学写短评

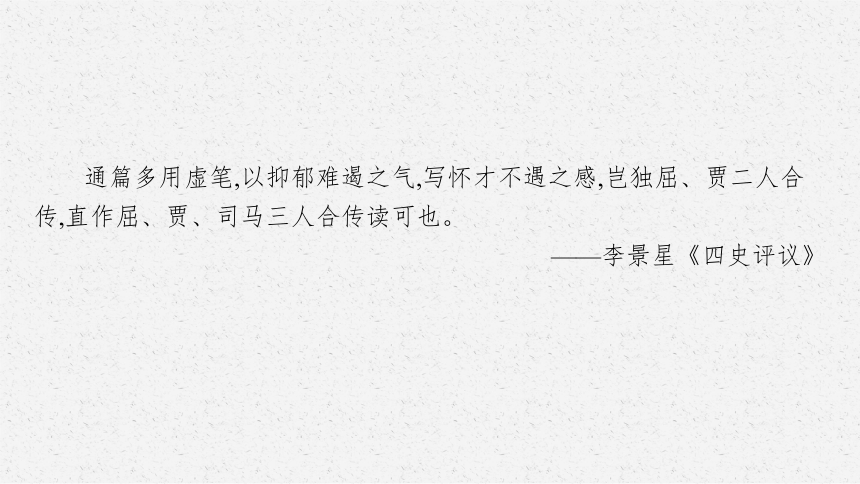

通篇多用虚笔,以抑郁难遏之气,写怀才不遇之感,岂独屈、贾二人合传,直作屈、贾、司马三人合传读可也。

——李景星《四史评议》

自主预习 积累梳理

[资源助读]

作者简介

西汉历史学家——司马迁

司马迁(约前145— ),字子长,夏阳(今陕西韩城)人,西汉历史学家。司马谈之子,任太史令,因替李陵败降之事辩解而受宫刑。后任中书令,发愤继续完成所著史籍。

司马迁早年受学于孔安国、董仲舒,漫游各地,了解风俗,采集传闻。初任郎中,奉使西南。元封三年(前108)继父职,任太史令,著述历史。他以其“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的史识创作了中国第一部纪传体通史《史记》(原名《太史公书》)。

作品背景

课文节选自《史记·屈原贾生列传》。这篇传记是现已知的记载屈原生平事迹最早、最完整的文献。屈原是战国时期的人,有才干,有远见,对楚国忠心耿耿,却一再被楚怀王疏斥,又被顷襄王流放,最终怀石沉汨罗江而死。而司马迁品格高尚,才华横溢,竟因李陵一案被汉武帝处以宫刑。所以司马迁为屈原立传,抒情寄愤以浇胸中之块垒。

相关常识

“楚辞”与《楚辞》

楚辞:战国时代的诗人屈原创造的一种新诗体。作品运用楚地的文学样式、方言声韵,叙写楚地的山川人物、历史风情,具有浓厚的地方特色。因其中最有代表性的是屈原的代表作《离骚》,后人又把“楚辞”的体裁称为“骚体”。

《楚辞》:汉代时,刘向把屈原、宋玉等人的作品编辑成集,名为《楚辞》。它是中国文学史上第一部浪漫主义诗歌总集,并成为继《诗经》以后,对后世诗歌具有深远影响的一部诗歌总集。

[知识梳理]

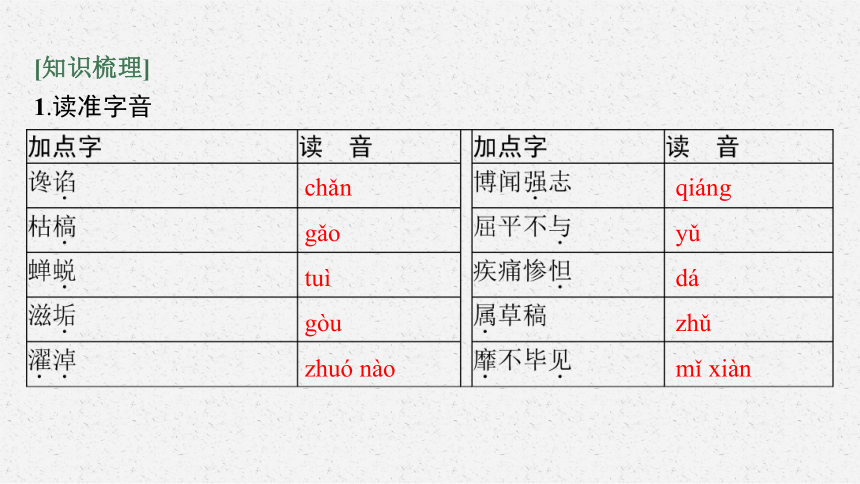

1.读准字音

chǎn

gǎo

tuì

gòu

zhuó nào

qiáng

yǔ

dá

zhǔ

mǐ xiàn

zǐ

fǔ

xián

guān

guàn

jiàn

yú

chuò lí

huò

mì

2.辨析通假

罹

遭受

旨

涅

染黑

黜

指被罢免官职

纵

合纵,联合抗秦

佯

假装

贽

见面礼

3.古今异义

第二年

今年的下一年

当权

(凭感情、意气等)行事

假话

无理狡辩

脸色,面容

由物体发射、反射或透过的光波通过视觉所产生的印象

外貌,模样

对事物的形象或性质加以描述

委婉得体

举止不慌不忙

4.词类活用

形容词用作名词,品行不正的小人/端方正直的人

名词作状语,像蝉……那样 形容词用作名词,污秽的境地

形容词用作名词,忠诚之士/贤能之人

名词作状语,一天天地

名词用作动词,奉为祖,继承

5.一词多义

名词,志向,志趣

名词,意愿

动词,做标记

动词,感到痛心

名词,疾苦,痛苦

名词,疾病

名词,缺点,毛病

形容词,快

形容词,强、猛烈

形容词,锐利

动词,希望

形容词,幸运

副词,侥幸,幸而,幸亏

动词,宠爱

动词,封建时代称皇帝亲临

6.文言句式

(1)屈原者,名平,楚之同姓也。( )

(2)明于治乱,娴于辞令。( )

(3)“离骚”者,犹离忧也。( )

(4)信而见疑,忠而被谤。( )

(5)楚诚能绝齐。( )

(6)莫不欲求忠以自为,举贤以自佐。( )

(7)故内惑于郑袖,外欺于张仪。( )

判断句

状语后置

判断句

被动句

省略句、状语后置

宾语前置

被动句

(8)兵挫地削,亡其六郡,身客死于秦,为天下笑。( )

(9)数十年,竟为秦所灭。( )

(10)秦,虎狼之国。( )

(11)夫天者,人之始也;父母者,人之本也。( )

(12)方正之不容也。( )

(13)是以见放。( )

(14)不凝滞于物。( )

(15)人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎 ( )

被动句

被动句

判断句

判断句

判断句

被动句、宾语前置

被动句

定语后置

[文白对译]

文本研读 任务探究

课堂精研

研读任务一 分析屈原形象,体会作者情感

[情境导入] 屈原,一位让世代中华儿女年年记起的先祖,一个让历代文人士子朝诵夜吟的巨擘,是我们这个民族灿烂精神篇章中的一个厚重的标题。端午,遥祭屈原。一个人与一个节日、一种民俗关系如此紧密,可见其重要性。而司马迁读其文,悲其志,其实也是伤己,一个愤然投江,系个人生死于国运兴衰;一个隐忍苟活,写下千秋巨著。在司马迁的笔下,屈原又是怎样的形象,寄寓了司马迁何种情感呢

1.阅读全文,填写下面的表格。

2.结合文本,请你谈谈屈原是一个怎样的形象。

点拨 才能卓越、光明磊落、矢志不移、心忧祖国、坚持自己的政治主张和人生信念,是一个殉道者的形象。

3.从屈原与渔父的对话中,我们可以看出他们的思想有怎样的差异 你认识到屈原有怎样的品质 包含了司马迁什么样的感情

点拨 差异:通过屈原与渔父的对话,可以看出他们代表着两种不同的人生哲学、两种不同的品格操守、两种不同的价值取向。一种是矢志不渝,以死明志;一种是随波逐流,明哲保身。

品质:两相比照,突出了屈原高洁的品格和坚定的操守,表现了他矢志不渝、以死明志的品质。

感情:从对话中我们可看出司马迁对屈原人格的赞扬和景仰,以及同情惋惜之情,也表现出他对黑暗势力的强烈愤慨。

4.司马迁写此传也意在抒写个人幽愤,在本文文末写了他对屈原“悲其志”。联系屈原生平,说说屈原的“志”是什么,司马迁为什么“悲其志”。

点拨 屈原的“志”:

①忠君爱国,如“竭忠尽智以事其君”“虽放流,眷顾楚国,系心怀王……一篇之中三致志焉”。②坚持真理,如“其志洁,故其称物芳;其行廉,故死而不容”“又安能以晧晧之白,而蒙世俗之温蠖乎”。

司马迁“悲其志”的原因:

司马迁与屈原有相似的身世——一样的怀才,正直,忠君爱国,有志向;一样的受谗被疏,面临生死抉择。不同的是,屈原以死明“志”,而司马迁以生践“志”。所以司马迁是借写屈原的身世抒发自己的幽愤。这是对屈原才能、品格的崇敬,是对腐败的政治(君昏、臣佞)的控诉,也是对屈原遭遇的同情。

研读任务二 鉴赏艺术特色,传承屈原精神

[情境导入] 司马迁为屈原所作的这篇传记,别具一格,字里行间洋溢着浓厚的赞颂、同情、悲叹之情,与一般传记的客观实录、隐藏观点颇为不同,更像一篇怀人的散文。未删减版的《屈原列传》有1 500字左右,直接写屈原的却只有300多字,那是如何写成的 司马迁与屈原跨越时空精神联通,千载之后的我们又该如何传承屈原精神呢

5.以本文为例,说说《史记》是“无韵之《离骚》”的具体表现。

点拨 ①饱含深情塑形象。选材上,《屈原列传》没有曲折、生动、完整的故事情节,而是根据文献记载,粗笔勾勒了人物的生平事迹。但是在这粗笔的叙述中,却饱含着司马迁对屈原的赞颂之情。如“博闻强志,明于治乱,娴于辞令”,寥寥数语,就写出了屈原作为一位杰出政治家的才能。

②一唱三叹明情感。文章在叙述的基础上,有三处较为集中的议论:第一处是评价《离骚》,目的是赞美屈原的志向“与日月争光可也”;第二处是强调屈原的忠诚和分析楚怀王客死他乡的原因;第三处是屈原与渔父的对话。这三处在记叙基础上的议论,一唱三叹,回环往复,带有明显的咏叹笔调,使感情抒发淋漓尽致。

③倾向鲜明击人心。文章叙中有情,倾向鲜明;议中有情,直抒胸臆。作者运用对比、排比、比喻等手法,增强了语言表达效果。此外,司马迁在屈原身上寄托了自己的身世之叹:屈原由于正道直行而被疏远、流放,自投汨罗江;司马迁由于敢于直言而被处以宫刑。正是这种身世之叹,使得司马迁以最真挚的情感歌颂了屈原的伟大崇高,以最大的怨愤揭露了统治者的昏庸不察,这种情感有着直击人心的力量。

6.司马迁在叙述屈原生平的时候,用大段的文字夹叙夹议,赞扬了屈原的品格。结合文本内容,谈谈为什么司马迁倾注自己的心血来叙写屈原、赞扬屈原。

点拨 司马迁推崇屈原,主要表现在三个方面:一是对屈原高洁人格的推崇,二是对屈原文学艺术高深造诣的推崇,三是对世道不公的愤怒。而这一切的根源又是司马迁寄寓自己内心的愤懑,因为两人的人生经历有相似之处。在政治上,他们都是“信而见疑,忠而被谤”,受到了当权者的无情打击,都属于“发愤之所为作也”;在对文学艺术的追求上,二人都以书言志,发愤著书。这样相似的经历,给司马迁带来了启发和精神上的鼓励。司马迁正是借屈原的酒杯浇自己的块垒:两人境遇相同,精神相通,都传达出了同样的愤懑之声。

7.屈原是中华民族灿烂精神篇章中的一个厚重的标题,每逢端午,人们遥祭屈原。请你谈谈为什么我们要纪念屈原。

点拨 ①屈原留下的精神遗产与日月同辉。屈原是一位伟大的爱国诗人,更是对中国历史产生过重大影响的历史伟人。

②屈原的人格范式具有当代意义。屈原的人格精神,千百年来一直是中华民族所极力崇尚的理想范式,主要表现在政治理性、道德精神、诗性智慧上。他是楚文化土壤孕育出来的中华民族文化史上的伟人,其精神已融会到我们民族的心理素质、审美意识、伦理观念等各个方面,对于后世有重要的意义。

③爱国主义精神永远感召。今天我们纪念屈原的一个重要原因就是要弘扬他的爱国主义精神。爱国主义是千百年形成的对祖国、对人民的最深厚的情感态度,是中华民族文化最深厚的根基所在。而屈原是中华民族爱国主义精神的一面伟大旗帜。

④求索精神应在全社会弘扬。屈原坚持真理、不畏艰辛的人格精神值得今人效仿和学习,其勇于求索的精神更值得当代人继承和弘扬。

思维提升

[拓展探究]

屈原至死不离楚国,对此司马迁是同情的,他说屈原完全可以“以彼其材,游诸侯”,又何必“自令若是”。你怎么看待司马迁的这种说法

答案 ①屈原王室贵族的身份决定了他不会“游诸侯”。春秋战国时期,人在本国不被重用而去别国帮助国君成就事业,尽展其才的现象较为常见(如张仪),但屈原的身份决定了他与楚国血脉相连。

②屈原忠君爱国的思想和正直高洁的品行决定了他不会离开楚国。他眷顾楚国,系心怀王,不会像其他人那样去异国实现治国平天下的抱负;而正道直行的人生选择、自身高洁的品性又使其不容于世。他宁可葬身鱼腹,失去生命,也绝不与世俗同流合污,最终以死明志,警醒世人。

③太史公的评论表面上看是对屈原执着于楚国而自沉的人生选择有所不解,试图为他寻找另一条路途,实则为激愤之词,寓含着对屈原的深切赞美和叹惋之情。

[整合建构]

思路整合

文章主旨

本文通过写屈原的生平事迹,特别是政治上的不幸遭遇,表现了屈原的一生和楚国的兴衰存亡的密切关系,赞扬了屈原的爱国精神和正直的品德,处处流露出作者的郁郁不平之气和“悲其志”的叹惋。

课外拓展 比较阅读

同歌屈原

文本一

吊屈原赋

贾 谊

谊为长沙王太傅,既以適去,意不自得,及度湘水,为赋以吊屈原。屈原,楚贤臣也,被谗放逐,作《离骚赋》,其终篇曰:“已矣!国亡人,莫我知也。”遂自投江而死。谊追伤之,因以自喻。其辞曰:

恭承嘉惠①兮,俟罪长沙。仄闻屈原兮,自湛汨罗。造托②湘流兮,敬吊先生。遭世罔极兮,乃殒厥③身。呜呼哀哉兮!逢时不祥。鸾凤伏窜兮,鸱枭④翱翔。阘⑤茸尊显兮,谗谀得志;贤圣逆曳兮,方正倒植。谓随、夷为溷兮,谓跖、 为廉⑥;莫邪为钝兮,铅刀为铦。吁嗟默默,生之亡故兮!斡弃周鼎,宝康瓠兮⑦。腾驾罢牛,骖蹇驴兮;骥垂两耳,服盐车兮。章父荐履,渐不可久兮;嗟苦先生,独离此咎兮。

谇曰:已矣!国其莫吾知兮,子独壹郁其谁语 凤缥缥其高逝兮,夫固自引而远去。袭九渊之神龙兮,沕深潜以自珍;偭 獭⑧以隐处兮,夫岂从虾与蛭螾 所贵圣之神德兮,远浊世而自藏;使麒麟可得系而羁兮,岂云异夫犬羊 般纷纷其离此邮兮,亦夫子之故也。历九州而相其君兮,何必怀此都也 凤皇翔于千仞兮,览德辉而下之;见细德之险征兮,遥曾击而去之。彼寻常之污渎兮,岂能容吞舟之巨鱼 横江湖之鳣⑨鲸兮,固将制于蝼蚁。

(有删改)

①注嘉惠:美好的恩惠,指文帝的任命。②托:寄托。③厥:其,指屈原。④鸱枭:猫头鹰一类的鸟,古人认为是不吉祥的鸟,此喻小人。⑤阘:小门。⑥随:卞随,商代的贤士。夷:伯夷。二者都是古贤人的代表。溷:混浊。跖:春秋时鲁国人,传说他是大盗。 :庄 ,战国时楚国将领,庄 接受楚顷襄王之命开辟云南,后来退路被秦国斩断,他回不来就在云南做了王,客观上背叛了楚国。传说中这两个人成为“坏人”的代表。⑦周鼎:比喻栋梁之材。康瓠:空壶,破瓦壶,比喻庸才。⑧ 獭:水獭一类的动物。⑨鳣:鲟一类的大鱼。

文本二

屈原庙赋

苏 轼

浮扁舟以适楚兮,过屈原之遗宫。览江上之重山兮,曰惟①子之故乡。伊②昔放逐兮,渡江涛而南迁。去家千里兮,生无所归而死无以为坟。悲夫!人固有一死兮,处死③之为难。徘徊江上欲去而未决兮,俯千仞之惊湍④。赋《怀沙》以自伤兮,嗟子独何以为心。忽终章之惨烈兮,逝⑤将去此而沉吟⑥。吾岂不能高举而远游兮,又岂不能退默而深居 独嗷嗷其怨慕兮,恐君臣之愈疏。生既不能力争而强谏兮,死犹冀其感发而改行。苟宗国之颠覆兮,吾亦独何爱于久生。托江神以告冤兮,冯夷⑦教之以上诉。历九关⑧而见帝兮,帝亦悲伤而不能救。怀瑾佩兰而无所归兮,独茕茕乎中浦⑨。

峡山高兮崔嵬,故居废兮行人哀。子孙散兮安在 况复见兮高台。自子之逝今千载兮,世愈狭而难存。贤者畏讥而改度兮,随俗变化斫方以为圆。黾勉于乱世而不能去兮,又或为之臣佐。变丹青于玉莹兮,彼乃谓子为非智。惟高节之不可以企及兮,宜夫人之不吾与。违国去俗死而不顾兮,岂不足以免于后世 呜呼!君子之道,岂必全兮。全身远害,亦或然兮。嗟子区区,独为其难兮。虽不适中,要⑩以为贤兮。夫我何悲 子所安兮。

注①曰惟:句首语助词。②伊:助词。③处死:处理死的方式。④惊湍:惊人的急流。⑤逝:发语词。⑥沉吟:犹豫不决。⑦冯夷:传说中的黄河之神,即河伯。⑧九关:九重天门。⑨中浦:水滨。⑩要:总而言之。

阅读思考

1.请分别概括两篇文本的中心内容。

答案文本一,贾谊在赋中不但慨叹屈原生前的不幸,对他寄寓极大的同情;同时,也以屈原坎坷的一生自喻,揭露了统治者是非不分、黑白颠倒,抒发了自己不受重用的郁郁不平和不甘屈服的心情。既是吊古,也是伤今。

文本二,苏轼的《屈原庙赋》熔叙事、议论、抒情为一炉,叙写了屈原故居的崔嵬山峰、峭壁惊湍、江畔荒凉寂寞和屈原徘徊江上、怨慕楚王、思念故园的矛盾心情,抒发了作者追慕屈原高洁的人品,渴望匡时济世的情感。

2.请阅读两篇文本,结合《屈原列传》,分析贾谊、司马迁和苏轼分别是怎样评价屈原“自投汨罗以死”这一行为的。

答案①“历九州而相其君兮,何必怀此都也 ”贾谊认为屈原无论到哪里都能辅佐君主,又何必留恋国都呢

②司马迁不赞同贾谊认为屈原“以彼其材,游诸侯,何国不容,而自令若是”的观点,在《屈原列传》中,司马迁将楚国的兴亡得失与屈原的遭际对照起来写,固然有歌颂屈原才能的意图,但同时我们也看得到无论是穷还是达,屈原都“眷顾楚国”“系心怀王”,所以屈原不可能弃楚国而去。

③“虽不适中,要以为贤兮”,苏轼认为尽管屈原的言行过于激烈不够适中,但总的来说,不愧是一位高尚贤良的君子。

参考译文 文本一 贾谊做长沙王太傅,由于被贬谪离开京城,意志没有得到施展,等到渡过湘水的时候,就写了一篇赋来凭吊屈原。屈原是楚国有贤能的臣子,遭受谗言的诬陷而被放逐,作了《离骚》这篇文章,在篇末写道:“算了吧,国家没有正直贤能的人,没有人了解我啊。”于是就投江自杀了。贾谊追念、感伤这件事情,借此来比喻自己。他的赋写道:

我恭敬地承受皇帝的恩旨,到长沙去上任。途中听说屈原投汨罗江自尽的事。如今我来到湘江岸边用湘江水来寄托我对屈原的哀思与凭吊。(你)遭受了世间无尽的谗言,乃至毁灭了自己的身体。呜呼悲哀呀!没有遇到一个好的时代。鸾鸟凤凰躲避或者飞离,猫头鹰却在高空翱翔。卑贱之人尊贵显耀,用谗言奉承阿谀的人能得志;贤才能臣遭到不测的悲惨命运,端方正派的人不能顺正道而行被颠倒了位置。世人都认为卞随、伯夷贪婪,认为盗跖、庄 廉洁;认为宝剑莫邪粗钝,普通的铅刀锋利。唉,您如此默默不得志无缘无故遭遇迫害!这就好比是抛弃了周鼎,而把破瓦壶当成了宝物。驾车用疲惫不堪的牛来驾辕,用跛腿的驴来当骖马使用;骏马垂着双耳,拉着超重的盐车。用殷人的礼帽来垫鞋,这种倒行逆施的行为是不会长久的。受苦受难的屈原先生啊,唯独您遭受这些灾难。

宣告说:算了吧!整个国家没有人了解我,一个人独自忧愁抑郁能够和谁说呢 凤凰飘飘然向高处飞去,自己本来就展翅远走高飞。效法深渊中的神龙,深深地潜藏在渊底来保护自己;弃离了 獭去隐居啊,怎么能够跟蛤蟆与水蛭、蚯蚓为伍 所崇尚的是圣人流传下来的美德啊,要远离污浊的世界而自己隐居起来。假使麒麟能够被束缚而受羁绊,那怎能说它与狗和羊有分别呢 盘桓在这样混乱的世上遭受祸难,也是您的原因。您可以云游中国大地,选择一个明君去辅佐他,又何必留恋国都呢 凤凰在千仞的高空翱翔啊,看到人君道德闪耀出的光辉才降落下来;看到德行卑鄙的人显出的危险征兆啊,就远远地高飞而去。那窄窄的小水沟,怎么能够容下吞掉船的大鱼 横行江湖的鳣鱼、鲸鱼,一旦游入窄水沟,也将受制于蝼蚁。

文本二 小船浮波顺流来到了楚地,经过屈原大夫留下的故居。我放眼眺望江上重叠的山峦,这便是你魂牵梦萦的故里。想当年,你被放逐,曾渡过大江的汹涌巨浪到南荒之地。你离开家园跋涉千里,活着没有归宿,死后也没有墓地。悲哀啊!人当然都不免一死,可是决定怎样死却很不容易。你独自在江边徘徊不已,想离开人间又未拿定主意,俯首千丈峭壁,江中的激流让人心惊胆寒。你吟成《怀沙》自伤怀抱,令人叹息你为什么独抱着自沉的心意。诗的结尾陡然惨烈之极,你决心离开人世却沉吟犹豫。难道我不能远走高飞到国外游历 难道我不能急流勇退、洁身隐居 我独自嗷嗷不停地倾诉对君王的怨慕,只恐怕君臣的关系更加疏离。生前既不能奋力争辩直进忠言,死后仍期望君王受到感发而改变行为。

如果我的祖国已遭到颠覆,我也决心不吝惜生命而苟活下去。我拜托江神代我告怨,黄河神却叫我向玉帝申诉。我一连闯过九重天门去见玉帝,玉帝也为我悲伤却不能救助。我怀揣美玉、身佩香草而无处容身,只能在水滨孤独忧伤。江峡上的山峰巍峨高大,屈原故居荒废使行人悲哀。你的子孙后代都散失在哪里 何况我又见到你故居残败的高台。你离开人世迄今已过千年,世道更加偏狭,难以生存。贤良的人忧谗畏讥而改变做人的准则,随世俗之风顺应变化,摒弃方正而崇尚世故圆滑。人们在乱世中竭力挣扎,却舍不得洁身退隐。有的竟然做了助纣为虐的大臣。你想把一幅色彩脏乱的图画改成美玉般洁白,人们就说你太不明智。只有高尚的节操是可望而不可即的,那些小人当然不是我的同类。

告别祖国,抛弃人世,义无反顾地赴死,难道这就不足以免受后人的非议指责 啊!君子之道,难道一定要这样追求完美吗 保全生命,远离祸害,或许也是正确的吧。我叹息你专心一意,独自去努力做力所能及的事。尽管你的言行过于激烈不够适中,但总的来说,你不愧是一位高尚贤良的君子。那么,我还悲伤什么 愿你的灵魂安息吧!

本课结束

第三单元

9 屈原列传

语 文

内容索引

自主预习 积累梳理

文本研读 任务探究

课外拓展 比较阅读

[单元目标导引]

学习任务群 中华传统文化经典研习

单元人文主题 历史的现场

学科素养目标 1.研习史传作品,领略人物风采,理解史家对笔下人物的认识和评价,把握作者观点,理解文中反映的历史观念。

2.研习史论作品,把握论者的观点和论述方式,学习和借鉴他们思考社会现实问题的态度和方法;鉴赏作品的叙事艺术和说理艺术。

3.丰富文言文的语言积累,学会在具体语境中分辨词语的意义和用法,把握古今汉语的差异与联系。

4.学习评价历史人物与历史事件,学写人物短评或驳论文。

[学习任务纵览]

单元篇目 学习任务 活动导引

9 屈原列传/司马迁 ①了解司马迁的生平和《史记》的相关知识,了解屈原的生平事迹。 ②掌握文中的文言知识,疏通文意,理清文章的层次结构。 ③学习屈原的爱国精神和志洁行廉、刚正不阿的高尚品德。 ④鉴赏并学习本文记叙、议论和抒情相结合的写作方法。 司马迁在叙述屈原生平的时候,用大段的文字夹叙夹议,赞扬了屈原的品格。结合文本内容,谈谈司马迁为什么倾注自己的心血来叙写屈原、赞扬屈原。

单元篇目 学习任务 活动导引

10 苏武传/班固 ①了解班固以及《汉书》的相关知识。 ②积累常见的文言字词和句式,培养归纳整理字词的能力和习惯。 ③学习本文塑造人物形象的技巧和方法。 ④感受苏武的人格魅力,学习他强烈的爱国情怀。 真正的忠诚就是忠诚于国家、人民,而那些不分黑白、一味盲目服从君主、为君主作无谓牺牲的行为,我们称之为“愚忠”。那么你认为苏武的忠诚是愚忠吗

单元篇目 学习任务 活动导引

11 过秦论/贾谊 五代史伶官传序/欧阳修 ①了解写作背景,把握作者的观点。 ②积累并掌握本课中的重要实词、虚词、特殊句式等文言知识点。 ③理清课文思路,学习对比论证的论证方法和铺排渲染的语言艺术,体会正反说理、借古讽今的写法。 ④结合时代背景了解作者的政治主张,理解作者居安思危、忧国忧民的思想。 文章题目为《五代史伶官传序》,却很少直接提到伶官的事情,这是不是文不对题 结合文本说说你的理由。

单元写作任务 学写短评

通篇多用虚笔,以抑郁难遏之气,写怀才不遇之感,岂独屈、贾二人合传,直作屈、贾、司马三人合传读可也。

——李景星《四史评议》

自主预习 积累梳理

[资源助读]

作者简介

西汉历史学家——司马迁

司马迁(约前145— ),字子长,夏阳(今陕西韩城)人,西汉历史学家。司马谈之子,任太史令,因替李陵败降之事辩解而受宫刑。后任中书令,发愤继续完成所著史籍。

司马迁早年受学于孔安国、董仲舒,漫游各地,了解风俗,采集传闻。初任郎中,奉使西南。元封三年(前108)继父职,任太史令,著述历史。他以其“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的史识创作了中国第一部纪传体通史《史记》(原名《太史公书》)。

作品背景

课文节选自《史记·屈原贾生列传》。这篇传记是现已知的记载屈原生平事迹最早、最完整的文献。屈原是战国时期的人,有才干,有远见,对楚国忠心耿耿,却一再被楚怀王疏斥,又被顷襄王流放,最终怀石沉汨罗江而死。而司马迁品格高尚,才华横溢,竟因李陵一案被汉武帝处以宫刑。所以司马迁为屈原立传,抒情寄愤以浇胸中之块垒。

相关常识

“楚辞”与《楚辞》

楚辞:战国时代的诗人屈原创造的一种新诗体。作品运用楚地的文学样式、方言声韵,叙写楚地的山川人物、历史风情,具有浓厚的地方特色。因其中最有代表性的是屈原的代表作《离骚》,后人又把“楚辞”的体裁称为“骚体”。

《楚辞》:汉代时,刘向把屈原、宋玉等人的作品编辑成集,名为《楚辞》。它是中国文学史上第一部浪漫主义诗歌总集,并成为继《诗经》以后,对后世诗歌具有深远影响的一部诗歌总集。

[知识梳理]

1.读准字音

chǎn

gǎo

tuì

gòu

zhuó nào

qiáng

yǔ

dá

zhǔ

mǐ xiàn

zǐ

fǔ

xián

guān

guàn

jiàn

yú

chuò lí

huò

mì

2.辨析通假

罹

遭受

旨

涅

染黑

黜

指被罢免官职

纵

合纵,联合抗秦

佯

假装

贽

见面礼

3.古今异义

第二年

今年的下一年

当权

(凭感情、意气等)行事

假话

无理狡辩

脸色,面容

由物体发射、反射或透过的光波通过视觉所产生的印象

外貌,模样

对事物的形象或性质加以描述

委婉得体

举止不慌不忙

4.词类活用

形容词用作名词,品行不正的小人/端方正直的人

名词作状语,像蝉……那样 形容词用作名词,污秽的境地

形容词用作名词,忠诚之士/贤能之人

名词作状语,一天天地

名词用作动词,奉为祖,继承

5.一词多义

名词,志向,志趣

名词,意愿

动词,做标记

动词,感到痛心

名词,疾苦,痛苦

名词,疾病

名词,缺点,毛病

形容词,快

形容词,强、猛烈

形容词,锐利

动词,希望

形容词,幸运

副词,侥幸,幸而,幸亏

动词,宠爱

动词,封建时代称皇帝亲临

6.文言句式

(1)屈原者,名平,楚之同姓也。( )

(2)明于治乱,娴于辞令。( )

(3)“离骚”者,犹离忧也。( )

(4)信而见疑,忠而被谤。( )

(5)楚诚能绝齐。( )

(6)莫不欲求忠以自为,举贤以自佐。( )

(7)故内惑于郑袖,外欺于张仪。( )

判断句

状语后置

判断句

被动句

省略句、状语后置

宾语前置

被动句

(8)兵挫地削,亡其六郡,身客死于秦,为天下笑。( )

(9)数十年,竟为秦所灭。( )

(10)秦,虎狼之国。( )

(11)夫天者,人之始也;父母者,人之本也。( )

(12)方正之不容也。( )

(13)是以见放。( )

(14)不凝滞于物。( )

(15)人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎 ( )

被动句

被动句

判断句

判断句

判断句

被动句、宾语前置

被动句

定语后置

[文白对译]

文本研读 任务探究

课堂精研

研读任务一 分析屈原形象,体会作者情感

[情境导入] 屈原,一位让世代中华儿女年年记起的先祖,一个让历代文人士子朝诵夜吟的巨擘,是我们这个民族灿烂精神篇章中的一个厚重的标题。端午,遥祭屈原。一个人与一个节日、一种民俗关系如此紧密,可见其重要性。而司马迁读其文,悲其志,其实也是伤己,一个愤然投江,系个人生死于国运兴衰;一个隐忍苟活,写下千秋巨著。在司马迁的笔下,屈原又是怎样的形象,寄寓了司马迁何种情感呢

1.阅读全文,填写下面的表格。

2.结合文本,请你谈谈屈原是一个怎样的形象。

点拨 才能卓越、光明磊落、矢志不移、心忧祖国、坚持自己的政治主张和人生信念,是一个殉道者的形象。

3.从屈原与渔父的对话中,我们可以看出他们的思想有怎样的差异 你认识到屈原有怎样的品质 包含了司马迁什么样的感情

点拨 差异:通过屈原与渔父的对话,可以看出他们代表着两种不同的人生哲学、两种不同的品格操守、两种不同的价值取向。一种是矢志不渝,以死明志;一种是随波逐流,明哲保身。

品质:两相比照,突出了屈原高洁的品格和坚定的操守,表现了他矢志不渝、以死明志的品质。

感情:从对话中我们可看出司马迁对屈原人格的赞扬和景仰,以及同情惋惜之情,也表现出他对黑暗势力的强烈愤慨。

4.司马迁写此传也意在抒写个人幽愤,在本文文末写了他对屈原“悲其志”。联系屈原生平,说说屈原的“志”是什么,司马迁为什么“悲其志”。

点拨 屈原的“志”:

①忠君爱国,如“竭忠尽智以事其君”“虽放流,眷顾楚国,系心怀王……一篇之中三致志焉”。②坚持真理,如“其志洁,故其称物芳;其行廉,故死而不容”“又安能以晧晧之白,而蒙世俗之温蠖乎”。

司马迁“悲其志”的原因:

司马迁与屈原有相似的身世——一样的怀才,正直,忠君爱国,有志向;一样的受谗被疏,面临生死抉择。不同的是,屈原以死明“志”,而司马迁以生践“志”。所以司马迁是借写屈原的身世抒发自己的幽愤。这是对屈原才能、品格的崇敬,是对腐败的政治(君昏、臣佞)的控诉,也是对屈原遭遇的同情。

研读任务二 鉴赏艺术特色,传承屈原精神

[情境导入] 司马迁为屈原所作的这篇传记,别具一格,字里行间洋溢着浓厚的赞颂、同情、悲叹之情,与一般传记的客观实录、隐藏观点颇为不同,更像一篇怀人的散文。未删减版的《屈原列传》有1 500字左右,直接写屈原的却只有300多字,那是如何写成的 司马迁与屈原跨越时空精神联通,千载之后的我们又该如何传承屈原精神呢

5.以本文为例,说说《史记》是“无韵之《离骚》”的具体表现。

点拨 ①饱含深情塑形象。选材上,《屈原列传》没有曲折、生动、完整的故事情节,而是根据文献记载,粗笔勾勒了人物的生平事迹。但是在这粗笔的叙述中,却饱含着司马迁对屈原的赞颂之情。如“博闻强志,明于治乱,娴于辞令”,寥寥数语,就写出了屈原作为一位杰出政治家的才能。

②一唱三叹明情感。文章在叙述的基础上,有三处较为集中的议论:第一处是评价《离骚》,目的是赞美屈原的志向“与日月争光可也”;第二处是强调屈原的忠诚和分析楚怀王客死他乡的原因;第三处是屈原与渔父的对话。这三处在记叙基础上的议论,一唱三叹,回环往复,带有明显的咏叹笔调,使感情抒发淋漓尽致。

③倾向鲜明击人心。文章叙中有情,倾向鲜明;议中有情,直抒胸臆。作者运用对比、排比、比喻等手法,增强了语言表达效果。此外,司马迁在屈原身上寄托了自己的身世之叹:屈原由于正道直行而被疏远、流放,自投汨罗江;司马迁由于敢于直言而被处以宫刑。正是这种身世之叹,使得司马迁以最真挚的情感歌颂了屈原的伟大崇高,以最大的怨愤揭露了统治者的昏庸不察,这种情感有着直击人心的力量。

6.司马迁在叙述屈原生平的时候,用大段的文字夹叙夹议,赞扬了屈原的品格。结合文本内容,谈谈为什么司马迁倾注自己的心血来叙写屈原、赞扬屈原。

点拨 司马迁推崇屈原,主要表现在三个方面:一是对屈原高洁人格的推崇,二是对屈原文学艺术高深造诣的推崇,三是对世道不公的愤怒。而这一切的根源又是司马迁寄寓自己内心的愤懑,因为两人的人生经历有相似之处。在政治上,他们都是“信而见疑,忠而被谤”,受到了当权者的无情打击,都属于“发愤之所为作也”;在对文学艺术的追求上,二人都以书言志,发愤著书。这样相似的经历,给司马迁带来了启发和精神上的鼓励。司马迁正是借屈原的酒杯浇自己的块垒:两人境遇相同,精神相通,都传达出了同样的愤懑之声。

7.屈原是中华民族灿烂精神篇章中的一个厚重的标题,每逢端午,人们遥祭屈原。请你谈谈为什么我们要纪念屈原。

点拨 ①屈原留下的精神遗产与日月同辉。屈原是一位伟大的爱国诗人,更是对中国历史产生过重大影响的历史伟人。

②屈原的人格范式具有当代意义。屈原的人格精神,千百年来一直是中华民族所极力崇尚的理想范式,主要表现在政治理性、道德精神、诗性智慧上。他是楚文化土壤孕育出来的中华民族文化史上的伟人,其精神已融会到我们民族的心理素质、审美意识、伦理观念等各个方面,对于后世有重要的意义。

③爱国主义精神永远感召。今天我们纪念屈原的一个重要原因就是要弘扬他的爱国主义精神。爱国主义是千百年形成的对祖国、对人民的最深厚的情感态度,是中华民族文化最深厚的根基所在。而屈原是中华民族爱国主义精神的一面伟大旗帜。

④求索精神应在全社会弘扬。屈原坚持真理、不畏艰辛的人格精神值得今人效仿和学习,其勇于求索的精神更值得当代人继承和弘扬。

思维提升

[拓展探究]

屈原至死不离楚国,对此司马迁是同情的,他说屈原完全可以“以彼其材,游诸侯”,又何必“自令若是”。你怎么看待司马迁的这种说法

答案 ①屈原王室贵族的身份决定了他不会“游诸侯”。春秋战国时期,人在本国不被重用而去别国帮助国君成就事业,尽展其才的现象较为常见(如张仪),但屈原的身份决定了他与楚国血脉相连。

②屈原忠君爱国的思想和正直高洁的品行决定了他不会离开楚国。他眷顾楚国,系心怀王,不会像其他人那样去异国实现治国平天下的抱负;而正道直行的人生选择、自身高洁的品性又使其不容于世。他宁可葬身鱼腹,失去生命,也绝不与世俗同流合污,最终以死明志,警醒世人。

③太史公的评论表面上看是对屈原执着于楚国而自沉的人生选择有所不解,试图为他寻找另一条路途,实则为激愤之词,寓含着对屈原的深切赞美和叹惋之情。

[整合建构]

思路整合

文章主旨

本文通过写屈原的生平事迹,特别是政治上的不幸遭遇,表现了屈原的一生和楚国的兴衰存亡的密切关系,赞扬了屈原的爱国精神和正直的品德,处处流露出作者的郁郁不平之气和“悲其志”的叹惋。

课外拓展 比较阅读

同歌屈原

文本一

吊屈原赋

贾 谊

谊为长沙王太傅,既以適去,意不自得,及度湘水,为赋以吊屈原。屈原,楚贤臣也,被谗放逐,作《离骚赋》,其终篇曰:“已矣!国亡人,莫我知也。”遂自投江而死。谊追伤之,因以自喻。其辞曰:

恭承嘉惠①兮,俟罪长沙。仄闻屈原兮,自湛汨罗。造托②湘流兮,敬吊先生。遭世罔极兮,乃殒厥③身。呜呼哀哉兮!逢时不祥。鸾凤伏窜兮,鸱枭④翱翔。阘⑤茸尊显兮,谗谀得志;贤圣逆曳兮,方正倒植。谓随、夷为溷兮,谓跖、 为廉⑥;莫邪为钝兮,铅刀为铦。吁嗟默默,生之亡故兮!斡弃周鼎,宝康瓠兮⑦。腾驾罢牛,骖蹇驴兮;骥垂两耳,服盐车兮。章父荐履,渐不可久兮;嗟苦先生,独离此咎兮。

谇曰:已矣!国其莫吾知兮,子独壹郁其谁语 凤缥缥其高逝兮,夫固自引而远去。袭九渊之神龙兮,沕深潜以自珍;偭 獭⑧以隐处兮,夫岂从虾与蛭螾 所贵圣之神德兮,远浊世而自藏;使麒麟可得系而羁兮,岂云异夫犬羊 般纷纷其离此邮兮,亦夫子之故也。历九州而相其君兮,何必怀此都也 凤皇翔于千仞兮,览德辉而下之;见细德之险征兮,遥曾击而去之。彼寻常之污渎兮,岂能容吞舟之巨鱼 横江湖之鳣⑨鲸兮,固将制于蝼蚁。

(有删改)

①注嘉惠:美好的恩惠,指文帝的任命。②托:寄托。③厥:其,指屈原。④鸱枭:猫头鹰一类的鸟,古人认为是不吉祥的鸟,此喻小人。⑤阘:小门。⑥随:卞随,商代的贤士。夷:伯夷。二者都是古贤人的代表。溷:混浊。跖:春秋时鲁国人,传说他是大盗。 :庄 ,战国时楚国将领,庄 接受楚顷襄王之命开辟云南,后来退路被秦国斩断,他回不来就在云南做了王,客观上背叛了楚国。传说中这两个人成为“坏人”的代表。⑦周鼎:比喻栋梁之材。康瓠:空壶,破瓦壶,比喻庸才。⑧ 獭:水獭一类的动物。⑨鳣:鲟一类的大鱼。

文本二

屈原庙赋

苏 轼

浮扁舟以适楚兮,过屈原之遗宫。览江上之重山兮,曰惟①子之故乡。伊②昔放逐兮,渡江涛而南迁。去家千里兮,生无所归而死无以为坟。悲夫!人固有一死兮,处死③之为难。徘徊江上欲去而未决兮,俯千仞之惊湍④。赋《怀沙》以自伤兮,嗟子独何以为心。忽终章之惨烈兮,逝⑤将去此而沉吟⑥。吾岂不能高举而远游兮,又岂不能退默而深居 独嗷嗷其怨慕兮,恐君臣之愈疏。生既不能力争而强谏兮,死犹冀其感发而改行。苟宗国之颠覆兮,吾亦独何爱于久生。托江神以告冤兮,冯夷⑦教之以上诉。历九关⑧而见帝兮,帝亦悲伤而不能救。怀瑾佩兰而无所归兮,独茕茕乎中浦⑨。

峡山高兮崔嵬,故居废兮行人哀。子孙散兮安在 况复见兮高台。自子之逝今千载兮,世愈狭而难存。贤者畏讥而改度兮,随俗变化斫方以为圆。黾勉于乱世而不能去兮,又或为之臣佐。变丹青于玉莹兮,彼乃谓子为非智。惟高节之不可以企及兮,宜夫人之不吾与。违国去俗死而不顾兮,岂不足以免于后世 呜呼!君子之道,岂必全兮。全身远害,亦或然兮。嗟子区区,独为其难兮。虽不适中,要⑩以为贤兮。夫我何悲 子所安兮。

注①曰惟:句首语助词。②伊:助词。③处死:处理死的方式。④惊湍:惊人的急流。⑤逝:发语词。⑥沉吟:犹豫不决。⑦冯夷:传说中的黄河之神,即河伯。⑧九关:九重天门。⑨中浦:水滨。⑩要:总而言之。

阅读思考

1.请分别概括两篇文本的中心内容。

答案文本一,贾谊在赋中不但慨叹屈原生前的不幸,对他寄寓极大的同情;同时,也以屈原坎坷的一生自喻,揭露了统治者是非不分、黑白颠倒,抒发了自己不受重用的郁郁不平和不甘屈服的心情。既是吊古,也是伤今。

文本二,苏轼的《屈原庙赋》熔叙事、议论、抒情为一炉,叙写了屈原故居的崔嵬山峰、峭壁惊湍、江畔荒凉寂寞和屈原徘徊江上、怨慕楚王、思念故园的矛盾心情,抒发了作者追慕屈原高洁的人品,渴望匡时济世的情感。

2.请阅读两篇文本,结合《屈原列传》,分析贾谊、司马迁和苏轼分别是怎样评价屈原“自投汨罗以死”这一行为的。

答案①“历九州而相其君兮,何必怀此都也 ”贾谊认为屈原无论到哪里都能辅佐君主,又何必留恋国都呢

②司马迁不赞同贾谊认为屈原“以彼其材,游诸侯,何国不容,而自令若是”的观点,在《屈原列传》中,司马迁将楚国的兴亡得失与屈原的遭际对照起来写,固然有歌颂屈原才能的意图,但同时我们也看得到无论是穷还是达,屈原都“眷顾楚国”“系心怀王”,所以屈原不可能弃楚国而去。

③“虽不适中,要以为贤兮”,苏轼认为尽管屈原的言行过于激烈不够适中,但总的来说,不愧是一位高尚贤良的君子。

参考译文 文本一 贾谊做长沙王太傅,由于被贬谪离开京城,意志没有得到施展,等到渡过湘水的时候,就写了一篇赋来凭吊屈原。屈原是楚国有贤能的臣子,遭受谗言的诬陷而被放逐,作了《离骚》这篇文章,在篇末写道:“算了吧,国家没有正直贤能的人,没有人了解我啊。”于是就投江自杀了。贾谊追念、感伤这件事情,借此来比喻自己。他的赋写道:

我恭敬地承受皇帝的恩旨,到长沙去上任。途中听说屈原投汨罗江自尽的事。如今我来到湘江岸边用湘江水来寄托我对屈原的哀思与凭吊。(你)遭受了世间无尽的谗言,乃至毁灭了自己的身体。呜呼悲哀呀!没有遇到一个好的时代。鸾鸟凤凰躲避或者飞离,猫头鹰却在高空翱翔。卑贱之人尊贵显耀,用谗言奉承阿谀的人能得志;贤才能臣遭到不测的悲惨命运,端方正派的人不能顺正道而行被颠倒了位置。世人都认为卞随、伯夷贪婪,认为盗跖、庄 廉洁;认为宝剑莫邪粗钝,普通的铅刀锋利。唉,您如此默默不得志无缘无故遭遇迫害!这就好比是抛弃了周鼎,而把破瓦壶当成了宝物。驾车用疲惫不堪的牛来驾辕,用跛腿的驴来当骖马使用;骏马垂着双耳,拉着超重的盐车。用殷人的礼帽来垫鞋,这种倒行逆施的行为是不会长久的。受苦受难的屈原先生啊,唯独您遭受这些灾难。

宣告说:算了吧!整个国家没有人了解我,一个人独自忧愁抑郁能够和谁说呢 凤凰飘飘然向高处飞去,自己本来就展翅远走高飞。效法深渊中的神龙,深深地潜藏在渊底来保护自己;弃离了 獭去隐居啊,怎么能够跟蛤蟆与水蛭、蚯蚓为伍 所崇尚的是圣人流传下来的美德啊,要远离污浊的世界而自己隐居起来。假使麒麟能够被束缚而受羁绊,那怎能说它与狗和羊有分别呢 盘桓在这样混乱的世上遭受祸难,也是您的原因。您可以云游中国大地,选择一个明君去辅佐他,又何必留恋国都呢 凤凰在千仞的高空翱翔啊,看到人君道德闪耀出的光辉才降落下来;看到德行卑鄙的人显出的危险征兆啊,就远远地高飞而去。那窄窄的小水沟,怎么能够容下吞掉船的大鱼 横行江湖的鳣鱼、鲸鱼,一旦游入窄水沟,也将受制于蝼蚁。

文本二 小船浮波顺流来到了楚地,经过屈原大夫留下的故居。我放眼眺望江上重叠的山峦,这便是你魂牵梦萦的故里。想当年,你被放逐,曾渡过大江的汹涌巨浪到南荒之地。你离开家园跋涉千里,活着没有归宿,死后也没有墓地。悲哀啊!人当然都不免一死,可是决定怎样死却很不容易。你独自在江边徘徊不已,想离开人间又未拿定主意,俯首千丈峭壁,江中的激流让人心惊胆寒。你吟成《怀沙》自伤怀抱,令人叹息你为什么独抱着自沉的心意。诗的结尾陡然惨烈之极,你决心离开人世却沉吟犹豫。难道我不能远走高飞到国外游历 难道我不能急流勇退、洁身隐居 我独自嗷嗷不停地倾诉对君王的怨慕,只恐怕君臣的关系更加疏离。生前既不能奋力争辩直进忠言,死后仍期望君王受到感发而改变行为。

如果我的祖国已遭到颠覆,我也决心不吝惜生命而苟活下去。我拜托江神代我告怨,黄河神却叫我向玉帝申诉。我一连闯过九重天门去见玉帝,玉帝也为我悲伤却不能救助。我怀揣美玉、身佩香草而无处容身,只能在水滨孤独忧伤。江峡上的山峰巍峨高大,屈原故居荒废使行人悲哀。你的子孙后代都散失在哪里 何况我又见到你故居残败的高台。你离开人世迄今已过千年,世道更加偏狭,难以生存。贤良的人忧谗畏讥而改变做人的准则,随世俗之风顺应变化,摒弃方正而崇尚世故圆滑。人们在乱世中竭力挣扎,却舍不得洁身退隐。有的竟然做了助纣为虐的大臣。你想把一幅色彩脏乱的图画改成美玉般洁白,人们就说你太不明智。只有高尚的节操是可望而不可即的,那些小人当然不是我的同类。

告别祖国,抛弃人世,义无反顾地赴死,难道这就不足以免受后人的非议指责 啊!君子之道,难道一定要这样追求完美吗 保全生命,远离祸害,或许也是正确的吧。我叹息你专心一意,独自去努力做力所能及的事。尽管你的言行过于激烈不够适中,但总的来说,你不愧是一位高尚贤良的君子。那么,我还悲伤什么 愿你的灵魂安息吧!

本课结束