高中语文统编版(部编版)选择性必修下册第一单元4望海潮(东南形胜) 扬州慢(淮左名都)(共58张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版(部编版)选择性必修下册第一单元4望海潮(东南形胜) 扬州慢(淮左名都)(共58张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-28 23:17:37 | ||

图片预览

文档简介

(共58张PPT)

第一单元

4 望海潮(东南形胜) 扬州慢(淮左名都)

语 文

内容索引

文本研读 任务探究

课外拓展 比较阅读

自主预习 积累梳理

自主预习 积累梳理

望海潮(东南形胜)

柳永咏钱塘词曰“参差十万人家”,此元丰(宋神宗年号)前语也。自高庙(宋高宗)车驾自建康幸杭,驻跸几近二百余年,户口蕃息,近百万余家。杭城之外城,南西东北,各数十里,人烟生聚,民物阜蕃,市井坊陌,铺席骈盛,数日经行不尽,各可比外路一州郡,足见杭城繁盛矣。

——吴自牧《梦粱录》

作者简介

资源助读

慢词之祖,婉约之宗——柳永

柳永(约987—约1053),字耆卿,初名三变,崇安(今属福建)人,北宋词人。仁宗景祐年间进士,官至屯田员外郎,世称柳屯田。柳永大力创作慢词,从根本上改变了唐五代以来词坛上小令一统天下的格局,使慢词与小令两种体式平分秋色,齐头并进。他早年屡试不第,经常出入于歌楼舞馆,并通晓音律,这使他成为以描写城市风貌见长的婉约派代表词人。柳永的词在宋元时期流传甚广,有“凡有井水饮处,即能歌柳词”的说法。主要作品有《雨霖铃》《望海潮》《八声甘州》等。

作品背景

《望海潮》(东南形胜)一词写杭州繁华富庶的景象和西湖佳丽清秀的风光,是柳永的应酬之作。柳永为拜谒当时杭州的守帅,而作了这首以杭州为题材的词作,并希望杭州长官能将这里的美景绘成图画,带回朝廷,以赢得当权者的赞赏。词中,作者没有以阿谀的态度颂扬郡守的治绩功德,而是为我们留下了北宋盛世时期东南大都市风貌的画卷,再现了湖山的自然风光,因而其意义远超出文学的范畴,而具备了更深远的文化意义。

相关常识

婉约派与慢词

婉约即婉转含蓄,其特点主要是内容上侧重于儿女风情,结构缜密,音律婉转和谐,语言圆润清丽,有一种柔婉之美。婉约派作品语言清丽含蓄,词中抒写的感情婉转缠绵。代表人物有柳永、李清照等。

慢词是宋词的主要体式之一,它与小令一起成为宋代词人最为常用的曲调样式。慢词的名称从“慢曲子”而来,指依慢曲所填写的调长拍缓的词。宋初的词主要是小令。在柳永以后,长篇的慢词才开始流行,《望海潮》(东南形胜)就是其中的代表。

知识梳理

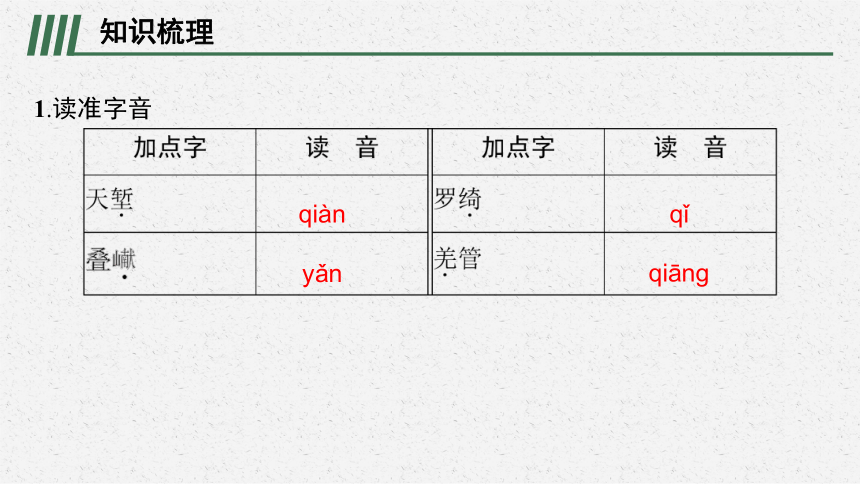

1.读准字音

qiàn

yǎn

qǐ

qiāng

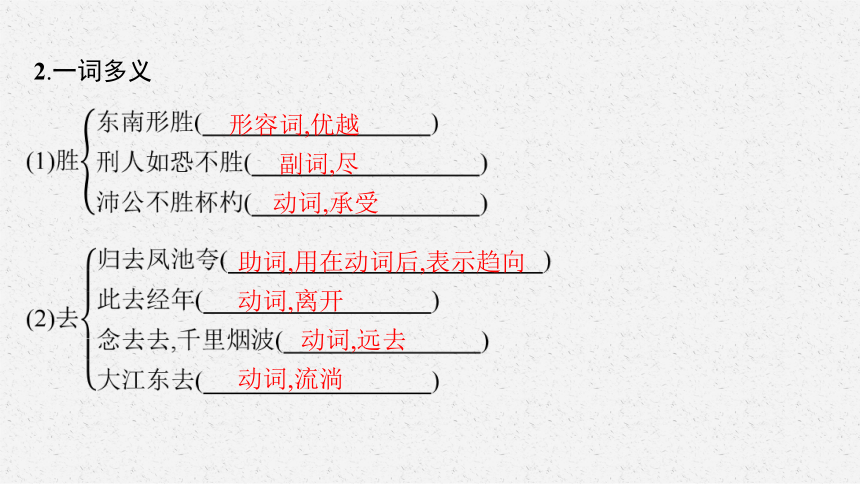

2.一词多义

形容词,优越

副词,尽

动词,承受

助词,用在动词后,表示趋向

动词,离开

动词,远去

动词,流淌

文白对译

扬州慢(淮左名都)

白石写景之作,如“二十四桥仍在,波心荡,冷月无声”“数峰清苦,商略黄昏雨”“高树(柳)晚蝉,说西风消息”虽格韵高绝,然如雾里看花,终隔一层。梅溪、梦窗诸家写景之病,皆在一“隔”字。北宋风流,渡江遂绝。抑真有运会存乎其间耶

——王国维《人间词话》

作者简介

资源助读

词中之圣——姜夔

姜夔(1155—1221),字尧章,号白石道人,饶州鄱阳(今属江西)人,南宋著名词人。一生周游四方,最后在贫困交迫中死于杭州西湖之畔。一生好学,以布衣出入公卿之门,诗词俱工,词尤负盛名,有“词中之圣”之称。他开创了风雅词派,即格律派,对南宋后期词坛的格律化有巨大的影响。词多记游、咏物、感叹身世飘零,亦有寄寓忧国伤时之作。有《白石道人诗集》《白石道人歌曲》等书传世。

作品背景

本词是作者二十一岁时路过扬州所作。南宋时,金兵频频南侵,扬州屡遭兵火,如今映入词人视野的却是一片荒芜,满目疮痍。词人顿生山河破碎之感。词人写本词时,宋金隆兴和议已达12年之久。南宋朝廷苟安半壁,朝纲废弛。词人目睹当年经强敌侵凌后扬州城的累累伤痕和苦难频仍的现实,抚今追昔,悲叹今日的荒凉,追忆昔日的繁华,发为吟咏,以寄托对扬州昔日繁华的怀念和对今日山河破败的哀思。

相关常识

词

词最初称为“曲词”或者“曲子词”,是一种诗的别体,萌芽于南朝,是隋唐时兴起的一种新的文学样式。经过长期不断发展,到宋代时,词进入到全盛时期。按词的长度一般可分为小令(58字及以下)、中调(59—90字)和长调(91字及以上)。

知识梳理

1.读准字音

jì

jì

kuī

xī

2.一词多义

动词,经过

名词,过错,错误

动词,访问,探望

文白对译

文本研读 任务探究

课堂精研

研读任务一 因物寻志见真情——赏析词作中的景物形象

[情境导入] 钱塘江畔的杭州自古就是著名的大都市,风景秀丽,人文荟萃,经济繁荣,生活富足。在《望海潮》这首词里,柳永以生动的笔墨把杭州描绘得富丽非凡。扬州也是自古以来的繁盛之地,淳熙三年(1176),姜夔客游扬州时便有感于这座历史名城的凋敝和荒凉,而自度《扬州慢》。

1.《望海潮》(东南形胜)上片是如何描写杭州的繁华盛况的

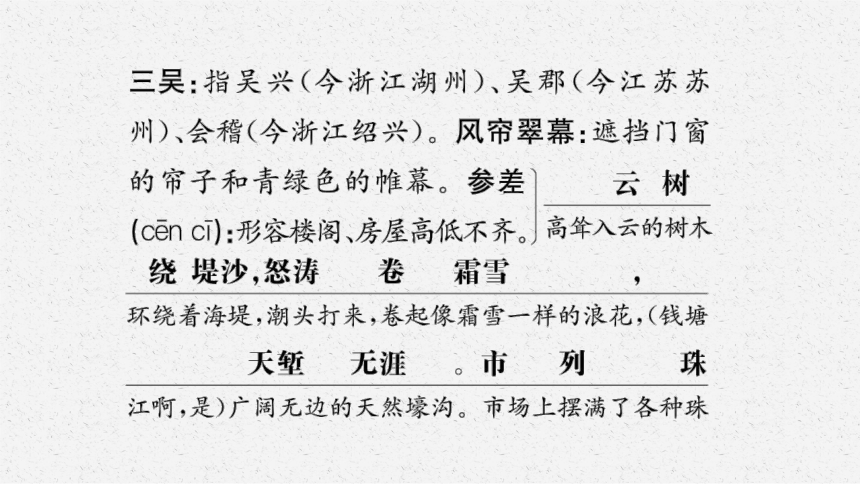

提示 此词一开头就点出杭州位置的重要、历史的悠久,揭示出所咏主题。自“烟柳”以下,便从各个方面描写杭州之形胜与繁华。“烟柳画桥”,写街巷河桥的美丽;“风帘翠幕”,写居民住宅的雅致。“参差十万人家”一句,表现出整个都市户口的繁庶。“云树”一句,由城内说到郊外,只见钱塘江堤上,行行树木,远远望去,郁郁苍苍,高耸入云。“怒涛”二句,写钱塘江水的澎湃与浩荡。“市列”三句把市场的繁荣、市民的殷富反映出来。“竞豪奢”三个字明写肆间商品琳琅满目,暗写商人比夸争耀,反映了杭州这个繁华都市(这里主要指富人)穷奢极侈的一面。

2.《望海潮》(东南形胜)下片重点写西湖,选取了哪些景物呢

提示 湖山之美,词人先用“清嘉”二字概括,接下去写山上的桂子、湖中的荷花。这两种花也是代表杭州的典型景物,把西湖以至整个杭州最美的特征概括出来,具有撼动人心的艺术力量。“羌管弄晴,菱歌泛夜”,互文见义,说明不论白天还是夜晚,湖面上都荡漾着优美的笛曲和采菱的歌声。“嬉嬉钓叟莲娃”,是说吹羌笛的渔翁、唱菱歌的采莲姑娘都很快乐。“嬉嬉”二字,则将他们的欢乐神情作了栩栩如生的描绘,生动地描绘了一幅国泰民安的游乐图卷。

3.《扬州慢》(淮左名都)一词的正文中选取了哪些意象来渲染凄凉的氛围,表现词人的“黍离之悲”的 请结合全词内容分析这些意象的内在意蕴和表达效果。

提示 意象及意蕴:①青青荠麦。词人到扬州“过春风十里”,满眼尽是“荠麦青青”,荒凉的空城与往日的繁华形成鲜明的对比。②废池乔木。揭示出战争给扬州城带来的破坏程度之深,同时也衬托出扬州人民的痛苦。③二十四桥、无声冷月。烘托物是人非、凄清冷落的氛围。④桥边红药。有“寂寞开无主”之感和生在乱世无人怜之叹。⑤凄清的号角。军号凄厉,渲染空城的凄清。

表达效果:写出了扬州遭劫后的荒凉、寂寞,渲染了郁闷悲凉的气氛,景中含情,寄托了词人感怀家园、感时伤世的无限痛惜之情。

研读任务二 炼字炼句品诗情——赏析词作的语言及情感

[情境导入] 柳永和姜夔都是深谙音律的词人,这两首词的词牌分别为二人首创,词作也极富声韵之美,特别在词句的锤炼上,更是值得细加体会。学习时要注意赏析。

4.《望海潮》(东南形胜)一词中,“云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯”三句中的“绕”和“卷”好在哪里

提示 一个“绕”字,写出长堤迤逦曲折的态势,钱塘江堤上,行行树木,远远望去,郁郁苍苍,高耸入云。“卷”字表现了钱塘江潮来时波滚浪翻、排山倒海的气势,形象逼真。

5.请赏析《望海潮》(东南形胜)中的诗句“三秋桂子,十里荷花”和“羌管弄晴,菱歌泛夜”。

提示 “三秋”意指桂花花期长,馥郁芬芳,长久不散;“十里”是说湖中广植荷花,令人心旷神怡,遐想万千。

“羌管弄晴,菱歌泛夜”两句为互文,即羌管弄晴、泛夜,菱歌泛夜、弄晴。“弄”使得吹笛人和采菱女的潇洒欢快之情陡增;“泛”说明人们是在湖中吹笛演唱,笛声、歌声似乎随着湖水荡漾开来,轻盈愉悦之貌全出。

6.品读《扬州慢》(淮左名都),请你简要分析下片中的“杜郎俊赏,算而今,重到须惊”在全词中有何作用。

提示 ①内容上:由上片尾句的“空”而引出“惊”,观照现实,此时此地,此情此景,即使是富有才情的杜牧也“难赋深情”,反衬出现实的扬州是何等凄清荒凉,何等令人心痛!②结构上:连缀全词,由上片的写景过渡到下片的联想对比,一边是萧条冷落,一边是繁华热闹;一边是实,一边是虚。两幅对比鲜明的图景寄寓着词人对昔盛今衰的感慨和感时伤世的忧郁情怀。

7.请赏析《扬州慢》(淮左名都)上片中的“寒”和下片中的“冷”。

提示 “清角吹寒”四字,“寒”字用得很妙,寒意本来是天气给人的触觉感受,但词人不言天寒,而说“吹寒”,把角声的凄清与天气的寒冷联系在一起,把产生“寒”的自然方面的原因抽去,突出人为的感彩,似乎是角声把寒意吹散在这座空城里。

“冷月无声”,让触觉感受“冷”与让听觉感受“无声”,互相挪移沟通,这就强化了读者对冷寂凋敝景象的感受性。这里的“冷月”“无声”是词人主观感受的联想、迁移,是移人情于物象的结果,这就增强了词的艺术感染力。

研读任务三 巧借方法赋诗情——赏析词作的表现手法

[情境导入] 柳永和姜夔都是婉约派的代表人物,也都擅长写慢词长调体。在写作手法上,《望海潮》(东南形胜)一反柳永惯常的风格,以大开大阖、波澜起伏的笔法,浓墨重彩地铺叙展现了杭州的繁荣、壮丽景象。《扬州慢》(淮左名都)古今对比,突出词人的情感。学习时要注意赏析两首词所用的表现手法。

8.品读《望海潮》(东南形胜)一词,说说词人是如何运用铺叙手法来描写杭州的繁华与美丽的。请结合全词简要分析。

提示 铺叙即充分展开叙述,使描写的事物穷形尽相。本词善于铺叙。开篇三句点出了“形胜”“都会”与“繁华”,继之而来的九句,紧紧围绕这六个字,作形象的铺写,境界立即展开:“烟柳画桥”三句写的是“都会”,“云树绕堤沙,怒涛卷霜雪”等则侧重于刻画“形胜”,而“市列珠玑,户盈罗绮”则突出了杭州的富庶繁华。一句一景,写景富有层次感,极力铺排,从不同的角度表现杭州的繁荣、美丽、富饶。

9.(拓展延伸)点面结合,是一种写作方法,指的就是详写和略写的相结合。所谓“点”,即对某个事物或多个事物的详细描写;所谓“面”,指的是对多个事物的概括描写。品读《望海潮》(东南形胜)一词,请简要分析该词中的“点面结合”。

提示 这首词开篇先总括杭州全貌,突显了钱塘在政治与经济方面的重要地位,是面。接下来细描杭州与西湖,从湖山胜概、四时风物、昼夜笙歌、湖中人物四个方面细数杭州的自然风光、人文景观,是点。以点带面,铺叙晓畅,形容得体。

10.反复使用对比手法,是《扬州慢》(淮左名都)的艺术特色之一,请对此试作分析。

提示 用今昔对比的反衬手法来写景抒情,是《扬州慢》(淮左名都)这首词的特色之一。上片用昔日的“名都”来反衬今日的“空城”,以昔日的“春风十里扬州路”来反衬今日“尽荠麦青青”的荒凉景象。下片以昔日的“杜郎俊赏”“豆蔻词工”“青楼梦好”等风月繁华,来反衬今日的风流云散、对景难排和深情难赋;以昔时“二十四桥明月夜”的乐景,反衬今日“波心荡,冷月无声”的哀景。写昔日的繁华,正是为了表现今日之萧条。

11.在《扬州慢》(淮左名都)一词中,词人运用了虚实结合的手法,请结合诗歌分析。

提示 《扬州慢》(淮左名都)的虚景是昔日的扬州,指“春风十里”,写往日扬州城十里长街的繁荣景象;实景是眼前的扬州,“尽荠麦青青”,写词人今日所见的凄凉情形。一边是繁华热闹,一边是萧条冷落,这一虚一实两幅对比鲜明的图景,寄寓着词人昔盛今衰的感慨和感时伤世的意绪。

思维提升

比较鉴赏

情思不同意象异

意象,是用来寄托主观情思的客观物象,它是诗歌的载体。通过对意象的揣摩和对意境的体察,把握诗歌的主旨,是鉴赏古典诗歌的重要方法。请探究《望海潮》(东南形胜)、《扬州慢》(淮左名都)两首宋词在意象选取上的不同。

提示 《望海潮》(东南形胜):烟柳、画桥、风帘、翠幕、云树、怒涛、珠玑、罗绮、青山(叠 )、桂子、荷花、羌管、菱歌、钓叟莲娃、箫鼓、烟霞。从不同角度如自然景观、市井面貌、百姓生活等方面表现了杭州的繁荣、美丽、富饶。这些意象从山色之美、湖荷之胜和人文风貌之佳三方面来铺绘,表现了杭州的繁荣、美丽、富饶,展现了一幅国泰民安的游乐图卷。

《扬州慢》(淮左名都):春风十里、二十四桥、荠麦、废池乔木、清角、冷月。这些意象一边是繁华热闹,一边是萧条冷落,两幅对比鲜明的图景寄寓着词人昔盛今衰的感慨和感时伤世的意绪,以寄托对扬州昔日繁华的怀念和对今日山河残破的哀思。

整合建构

望海潮(东南形胜)

思路整合

文章主旨

这首词运用铺叙的手法着力描写杭州城内外的美丽景象,表现了钱塘(今浙江杭州)的繁华,展现了一派物阜民康、和谐安定的社会风貌。这首词一方面表达了词人对杭州的喜爱与赞美,另一方面歌颂了此地的长官治理有方,政绩卓著。

扬州慢(淮左名都)

思路整合

文章主旨

这首词写词人路过扬州,目睹了遭战争洗劫后扬州的萧条景象,抚今追昔,哀叹今日的荒凉,追忆昔日的繁华,寄托了对扬州昔日繁华的怀念和对今日残破的哀思,表达了词人因祖国山河的残破、人民不幸而极其沉痛的心情,既有内心的郁愤,也有爱国的深情。

课外拓展 比较阅读

黍离之悲

文本一

诗经·王风·黍离①

彼黍离离,彼稷之苗②。行迈靡靡③,中心摇摇④。知我者,谓我心忧。不知我者,谓我何求。悠悠苍天,此何人哉

彼黍离离,彼稷之穗⑤。行迈靡靡,中心如醉。知我者,谓我心忧。不知我者,谓我何求。悠悠苍天,此何人哉

彼黍离离,彼稷之实。行迈靡靡,中心如噎⑥。知我者,谓我心忧。不知我者,谓我何求。悠悠苍天,此何人哉

注①黍离:《诗序》认为“黍离,闵宗周也。周大夫行役,至于宗周,过故宗庙宫室,尽为禾黍。闵周室之颠覆,彷徨不忍去,而作是诗也”。②黍:黍子,果实为小米。离离:繁茂。稷:高粱。③行迈:行走。靡靡:行走迟缓的样子。④中心:心中。摇摇:心神不安。⑤穗:穗子。⑥噎:郁结而气逆不能呼吸。

文本二

念奴娇·登石头城次东坡韵

萨都剌

石头城上,望天低吴楚,眼空无物。指点六朝形胜地,唯有青山如壁。蔽日旌旗,连云樯橹,白骨纷如雪。一江南北,消磨多少豪杰。 寂寞避暑离宫,东风辇路,芳草年年发。落日无人松径里,鬼火高低明灭。歌舞尊前,繁华镜里,暗换青青发。伤心千古,秦淮一片明月。[注]

注“伤心千古,秦淮一片明月”化用刘禹锡《石头城》的“淮水东边旧时月,夜深还过女墙来”,说明秦淮河上明月依旧,六朝的繁华却早已消逝。秦淮,流过石头城的秦淮河。

文本三

淡 黄 柳①

姜 夔

客居合肥南城赤阑桥之西,巷陌凄凉,与江左②异,惟柳色夹道,依依可怜。因度此阕,以纾客怀。

空城晓角,吹入垂杨陌。马上单衣寒恻恻。看尽鹅黄嫩绿,都是江南旧相识。 正岑寂。明朝又寒食。强携酒,小桥③宅。怕梨花落尽成秋色。燕燕飞来,问春何在,惟有池塘自碧。

注①此词作于宋光宗赵惇绍熙年间,姜夔寄居江淮一带的合肥。金人入侵,由于南宋小朝廷偏安江南一隅,江淮一带在当时已成边区。②江左:泛指江南。③小桥:后汉乔玄次女为小桥,此或借之谓姜夔在合肥的情人。

阅读思考

1.王国维说“一切景语皆情语”及词要有“有我之境”即“以我观物,故物皆著我之色彩”。阅读文本二和文本三,请你说说文本二中词人登高望远时内心发生了怎样的感慨 并简要分析文本三中的“有我之境”。

提示 (1)文本二:①对世事(历史)变迁、昔盛今衰的悲哀。曾经的繁华六朝,现已成空荡的江山;曾经的行宫内院,早已是芳草萋萋。世事(历史)沧桑、盛衰无常,让人倍加感伤。②对自然永恒、物是人非、人生短暂的无奈。曾经的江山、明月、离宫依旧存在,而曾经的豪杰、宫人却已随时光流逝而“消磨”,一片空冷孤寂,让人顿觉自然永恒、人生短暂。③对战争残酷的心痛。战火纷飞,摧毁了往日的繁华,只剩下生灵涂炭,白骨遍野,让人心痛。

④对青春易逝的感伤。多少美丽如花的歌舞粉黛,对镜施粉理鬓,却又由青丝变白发,消磨了青春美丽,这应该是词人对自己也是对世人青春易逝的感伤。

(2)文本三:①词人看初春的柳,觉得此乃江南旧识,这鹅黄嫩绿的垂柳就带有了词人客居异乡的万般愁绪;②异乡又逢寒食,词人唯恐花落春去,可见词人的惜春、伤春之情;③全词写生机勃勃的柳色春景,反衬空城巷陌的荒凉凄清,这些景象则暗含了词人伤时感世的家国之痛。

2.“黍离之悲”表现国家残破、今不如昔的哀叹,也指国破家亡之痛。千百年间,黍离之悲所带来的沧桑感和心灵震撼,在历朝历代文人志士的笔下回荡着、延绵着。这种忧伤根植于民族的内心,深藏在每个仁人志士的脑海中,并且每每在国破家亡、民族兴亡之时被激发,成为文人反复咏叹的主题之一。请分析文本一、文本二中的“黍离之悲”。

提示 ①《诗经·王风·黍离》抒发对西周灭亡的沉痛之情,昔日气派恢宏的王宫,转眼之间已是苔痕遍地,黍稷杂生。作者忧国忧民,伤时悯乱,最后向天发问,却得不到任何回答,只有独自黯然垂泪,任那亡国之痛一泻千里。

②《念奴娇·登石头城次东坡韵》由昔而今,从王室衰落、宫廷荒芜方面更进一步描写“六代繁华”的衰歇。旧日帝王们避暑的离宫已寂然无人,“辇路”上年复一年长满了荒草,入夜后松径里便空无一人,“鬼火高低明灭”。词人抓住了几个生活片段,生动地反映出六朝宫殿已变成一片废墟和残破不堪的景象,字里行间,浸透着“黍离”之感。

本课结束

第一单元

4 望海潮(东南形胜) 扬州慢(淮左名都)

语 文

内容索引

文本研读 任务探究

课外拓展 比较阅读

自主预习 积累梳理

自主预习 积累梳理

望海潮(东南形胜)

柳永咏钱塘词曰“参差十万人家”,此元丰(宋神宗年号)前语也。自高庙(宋高宗)车驾自建康幸杭,驻跸几近二百余年,户口蕃息,近百万余家。杭城之外城,南西东北,各数十里,人烟生聚,民物阜蕃,市井坊陌,铺席骈盛,数日经行不尽,各可比外路一州郡,足见杭城繁盛矣。

——吴自牧《梦粱录》

作者简介

资源助读

慢词之祖,婉约之宗——柳永

柳永(约987—约1053),字耆卿,初名三变,崇安(今属福建)人,北宋词人。仁宗景祐年间进士,官至屯田员外郎,世称柳屯田。柳永大力创作慢词,从根本上改变了唐五代以来词坛上小令一统天下的格局,使慢词与小令两种体式平分秋色,齐头并进。他早年屡试不第,经常出入于歌楼舞馆,并通晓音律,这使他成为以描写城市风貌见长的婉约派代表词人。柳永的词在宋元时期流传甚广,有“凡有井水饮处,即能歌柳词”的说法。主要作品有《雨霖铃》《望海潮》《八声甘州》等。

作品背景

《望海潮》(东南形胜)一词写杭州繁华富庶的景象和西湖佳丽清秀的风光,是柳永的应酬之作。柳永为拜谒当时杭州的守帅,而作了这首以杭州为题材的词作,并希望杭州长官能将这里的美景绘成图画,带回朝廷,以赢得当权者的赞赏。词中,作者没有以阿谀的态度颂扬郡守的治绩功德,而是为我们留下了北宋盛世时期东南大都市风貌的画卷,再现了湖山的自然风光,因而其意义远超出文学的范畴,而具备了更深远的文化意义。

相关常识

婉约派与慢词

婉约即婉转含蓄,其特点主要是内容上侧重于儿女风情,结构缜密,音律婉转和谐,语言圆润清丽,有一种柔婉之美。婉约派作品语言清丽含蓄,词中抒写的感情婉转缠绵。代表人物有柳永、李清照等。

慢词是宋词的主要体式之一,它与小令一起成为宋代词人最为常用的曲调样式。慢词的名称从“慢曲子”而来,指依慢曲所填写的调长拍缓的词。宋初的词主要是小令。在柳永以后,长篇的慢词才开始流行,《望海潮》(东南形胜)就是其中的代表。

知识梳理

1.读准字音

qiàn

yǎn

qǐ

qiāng

2.一词多义

形容词,优越

副词,尽

动词,承受

助词,用在动词后,表示趋向

动词,离开

动词,远去

动词,流淌

文白对译

扬州慢(淮左名都)

白石写景之作,如“二十四桥仍在,波心荡,冷月无声”“数峰清苦,商略黄昏雨”“高树(柳)晚蝉,说西风消息”虽格韵高绝,然如雾里看花,终隔一层。梅溪、梦窗诸家写景之病,皆在一“隔”字。北宋风流,渡江遂绝。抑真有运会存乎其间耶

——王国维《人间词话》

作者简介

资源助读

词中之圣——姜夔

姜夔(1155—1221),字尧章,号白石道人,饶州鄱阳(今属江西)人,南宋著名词人。一生周游四方,最后在贫困交迫中死于杭州西湖之畔。一生好学,以布衣出入公卿之门,诗词俱工,词尤负盛名,有“词中之圣”之称。他开创了风雅词派,即格律派,对南宋后期词坛的格律化有巨大的影响。词多记游、咏物、感叹身世飘零,亦有寄寓忧国伤时之作。有《白石道人诗集》《白石道人歌曲》等书传世。

作品背景

本词是作者二十一岁时路过扬州所作。南宋时,金兵频频南侵,扬州屡遭兵火,如今映入词人视野的却是一片荒芜,满目疮痍。词人顿生山河破碎之感。词人写本词时,宋金隆兴和议已达12年之久。南宋朝廷苟安半壁,朝纲废弛。词人目睹当年经强敌侵凌后扬州城的累累伤痕和苦难频仍的现实,抚今追昔,悲叹今日的荒凉,追忆昔日的繁华,发为吟咏,以寄托对扬州昔日繁华的怀念和对今日山河破败的哀思。

相关常识

词

词最初称为“曲词”或者“曲子词”,是一种诗的别体,萌芽于南朝,是隋唐时兴起的一种新的文学样式。经过长期不断发展,到宋代时,词进入到全盛时期。按词的长度一般可分为小令(58字及以下)、中调(59—90字)和长调(91字及以上)。

知识梳理

1.读准字音

jì

jì

kuī

xī

2.一词多义

动词,经过

名词,过错,错误

动词,访问,探望

文白对译

文本研读 任务探究

课堂精研

研读任务一 因物寻志见真情——赏析词作中的景物形象

[情境导入] 钱塘江畔的杭州自古就是著名的大都市,风景秀丽,人文荟萃,经济繁荣,生活富足。在《望海潮》这首词里,柳永以生动的笔墨把杭州描绘得富丽非凡。扬州也是自古以来的繁盛之地,淳熙三年(1176),姜夔客游扬州时便有感于这座历史名城的凋敝和荒凉,而自度《扬州慢》。

1.《望海潮》(东南形胜)上片是如何描写杭州的繁华盛况的

提示 此词一开头就点出杭州位置的重要、历史的悠久,揭示出所咏主题。自“烟柳”以下,便从各个方面描写杭州之形胜与繁华。“烟柳画桥”,写街巷河桥的美丽;“风帘翠幕”,写居民住宅的雅致。“参差十万人家”一句,表现出整个都市户口的繁庶。“云树”一句,由城内说到郊外,只见钱塘江堤上,行行树木,远远望去,郁郁苍苍,高耸入云。“怒涛”二句,写钱塘江水的澎湃与浩荡。“市列”三句把市场的繁荣、市民的殷富反映出来。“竞豪奢”三个字明写肆间商品琳琅满目,暗写商人比夸争耀,反映了杭州这个繁华都市(这里主要指富人)穷奢极侈的一面。

2.《望海潮》(东南形胜)下片重点写西湖,选取了哪些景物呢

提示 湖山之美,词人先用“清嘉”二字概括,接下去写山上的桂子、湖中的荷花。这两种花也是代表杭州的典型景物,把西湖以至整个杭州最美的特征概括出来,具有撼动人心的艺术力量。“羌管弄晴,菱歌泛夜”,互文见义,说明不论白天还是夜晚,湖面上都荡漾着优美的笛曲和采菱的歌声。“嬉嬉钓叟莲娃”,是说吹羌笛的渔翁、唱菱歌的采莲姑娘都很快乐。“嬉嬉”二字,则将他们的欢乐神情作了栩栩如生的描绘,生动地描绘了一幅国泰民安的游乐图卷。

3.《扬州慢》(淮左名都)一词的正文中选取了哪些意象来渲染凄凉的氛围,表现词人的“黍离之悲”的 请结合全词内容分析这些意象的内在意蕴和表达效果。

提示 意象及意蕴:①青青荠麦。词人到扬州“过春风十里”,满眼尽是“荠麦青青”,荒凉的空城与往日的繁华形成鲜明的对比。②废池乔木。揭示出战争给扬州城带来的破坏程度之深,同时也衬托出扬州人民的痛苦。③二十四桥、无声冷月。烘托物是人非、凄清冷落的氛围。④桥边红药。有“寂寞开无主”之感和生在乱世无人怜之叹。⑤凄清的号角。军号凄厉,渲染空城的凄清。

表达效果:写出了扬州遭劫后的荒凉、寂寞,渲染了郁闷悲凉的气氛,景中含情,寄托了词人感怀家园、感时伤世的无限痛惜之情。

研读任务二 炼字炼句品诗情——赏析词作的语言及情感

[情境导入] 柳永和姜夔都是深谙音律的词人,这两首词的词牌分别为二人首创,词作也极富声韵之美,特别在词句的锤炼上,更是值得细加体会。学习时要注意赏析。

4.《望海潮》(东南形胜)一词中,“云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯”三句中的“绕”和“卷”好在哪里

提示 一个“绕”字,写出长堤迤逦曲折的态势,钱塘江堤上,行行树木,远远望去,郁郁苍苍,高耸入云。“卷”字表现了钱塘江潮来时波滚浪翻、排山倒海的气势,形象逼真。

5.请赏析《望海潮》(东南形胜)中的诗句“三秋桂子,十里荷花”和“羌管弄晴,菱歌泛夜”。

提示 “三秋”意指桂花花期长,馥郁芬芳,长久不散;“十里”是说湖中广植荷花,令人心旷神怡,遐想万千。

“羌管弄晴,菱歌泛夜”两句为互文,即羌管弄晴、泛夜,菱歌泛夜、弄晴。“弄”使得吹笛人和采菱女的潇洒欢快之情陡增;“泛”说明人们是在湖中吹笛演唱,笛声、歌声似乎随着湖水荡漾开来,轻盈愉悦之貌全出。

6.品读《扬州慢》(淮左名都),请你简要分析下片中的“杜郎俊赏,算而今,重到须惊”在全词中有何作用。

提示 ①内容上:由上片尾句的“空”而引出“惊”,观照现实,此时此地,此情此景,即使是富有才情的杜牧也“难赋深情”,反衬出现实的扬州是何等凄清荒凉,何等令人心痛!②结构上:连缀全词,由上片的写景过渡到下片的联想对比,一边是萧条冷落,一边是繁华热闹;一边是实,一边是虚。两幅对比鲜明的图景寄寓着词人对昔盛今衰的感慨和感时伤世的忧郁情怀。

7.请赏析《扬州慢》(淮左名都)上片中的“寒”和下片中的“冷”。

提示 “清角吹寒”四字,“寒”字用得很妙,寒意本来是天气给人的触觉感受,但词人不言天寒,而说“吹寒”,把角声的凄清与天气的寒冷联系在一起,把产生“寒”的自然方面的原因抽去,突出人为的感彩,似乎是角声把寒意吹散在这座空城里。

“冷月无声”,让触觉感受“冷”与让听觉感受“无声”,互相挪移沟通,这就强化了读者对冷寂凋敝景象的感受性。这里的“冷月”“无声”是词人主观感受的联想、迁移,是移人情于物象的结果,这就增强了词的艺术感染力。

研读任务三 巧借方法赋诗情——赏析词作的表现手法

[情境导入] 柳永和姜夔都是婉约派的代表人物,也都擅长写慢词长调体。在写作手法上,《望海潮》(东南形胜)一反柳永惯常的风格,以大开大阖、波澜起伏的笔法,浓墨重彩地铺叙展现了杭州的繁荣、壮丽景象。《扬州慢》(淮左名都)古今对比,突出词人的情感。学习时要注意赏析两首词所用的表现手法。

8.品读《望海潮》(东南形胜)一词,说说词人是如何运用铺叙手法来描写杭州的繁华与美丽的。请结合全词简要分析。

提示 铺叙即充分展开叙述,使描写的事物穷形尽相。本词善于铺叙。开篇三句点出了“形胜”“都会”与“繁华”,继之而来的九句,紧紧围绕这六个字,作形象的铺写,境界立即展开:“烟柳画桥”三句写的是“都会”,“云树绕堤沙,怒涛卷霜雪”等则侧重于刻画“形胜”,而“市列珠玑,户盈罗绮”则突出了杭州的富庶繁华。一句一景,写景富有层次感,极力铺排,从不同的角度表现杭州的繁荣、美丽、富饶。

9.(拓展延伸)点面结合,是一种写作方法,指的就是详写和略写的相结合。所谓“点”,即对某个事物或多个事物的详细描写;所谓“面”,指的是对多个事物的概括描写。品读《望海潮》(东南形胜)一词,请简要分析该词中的“点面结合”。

提示 这首词开篇先总括杭州全貌,突显了钱塘在政治与经济方面的重要地位,是面。接下来细描杭州与西湖,从湖山胜概、四时风物、昼夜笙歌、湖中人物四个方面细数杭州的自然风光、人文景观,是点。以点带面,铺叙晓畅,形容得体。

10.反复使用对比手法,是《扬州慢》(淮左名都)的艺术特色之一,请对此试作分析。

提示 用今昔对比的反衬手法来写景抒情,是《扬州慢》(淮左名都)这首词的特色之一。上片用昔日的“名都”来反衬今日的“空城”,以昔日的“春风十里扬州路”来反衬今日“尽荠麦青青”的荒凉景象。下片以昔日的“杜郎俊赏”“豆蔻词工”“青楼梦好”等风月繁华,来反衬今日的风流云散、对景难排和深情难赋;以昔时“二十四桥明月夜”的乐景,反衬今日“波心荡,冷月无声”的哀景。写昔日的繁华,正是为了表现今日之萧条。

11.在《扬州慢》(淮左名都)一词中,词人运用了虚实结合的手法,请结合诗歌分析。

提示 《扬州慢》(淮左名都)的虚景是昔日的扬州,指“春风十里”,写往日扬州城十里长街的繁荣景象;实景是眼前的扬州,“尽荠麦青青”,写词人今日所见的凄凉情形。一边是繁华热闹,一边是萧条冷落,这一虚一实两幅对比鲜明的图景,寄寓着词人昔盛今衰的感慨和感时伤世的意绪。

思维提升

比较鉴赏

情思不同意象异

意象,是用来寄托主观情思的客观物象,它是诗歌的载体。通过对意象的揣摩和对意境的体察,把握诗歌的主旨,是鉴赏古典诗歌的重要方法。请探究《望海潮》(东南形胜)、《扬州慢》(淮左名都)两首宋词在意象选取上的不同。

提示 《望海潮》(东南形胜):烟柳、画桥、风帘、翠幕、云树、怒涛、珠玑、罗绮、青山(叠 )、桂子、荷花、羌管、菱歌、钓叟莲娃、箫鼓、烟霞。从不同角度如自然景观、市井面貌、百姓生活等方面表现了杭州的繁荣、美丽、富饶。这些意象从山色之美、湖荷之胜和人文风貌之佳三方面来铺绘,表现了杭州的繁荣、美丽、富饶,展现了一幅国泰民安的游乐图卷。

《扬州慢》(淮左名都):春风十里、二十四桥、荠麦、废池乔木、清角、冷月。这些意象一边是繁华热闹,一边是萧条冷落,两幅对比鲜明的图景寄寓着词人昔盛今衰的感慨和感时伤世的意绪,以寄托对扬州昔日繁华的怀念和对今日山河残破的哀思。

整合建构

望海潮(东南形胜)

思路整合

文章主旨

这首词运用铺叙的手法着力描写杭州城内外的美丽景象,表现了钱塘(今浙江杭州)的繁华,展现了一派物阜民康、和谐安定的社会风貌。这首词一方面表达了词人对杭州的喜爱与赞美,另一方面歌颂了此地的长官治理有方,政绩卓著。

扬州慢(淮左名都)

思路整合

文章主旨

这首词写词人路过扬州,目睹了遭战争洗劫后扬州的萧条景象,抚今追昔,哀叹今日的荒凉,追忆昔日的繁华,寄托了对扬州昔日繁华的怀念和对今日残破的哀思,表达了词人因祖国山河的残破、人民不幸而极其沉痛的心情,既有内心的郁愤,也有爱国的深情。

课外拓展 比较阅读

黍离之悲

文本一

诗经·王风·黍离①

彼黍离离,彼稷之苗②。行迈靡靡③,中心摇摇④。知我者,谓我心忧。不知我者,谓我何求。悠悠苍天,此何人哉

彼黍离离,彼稷之穗⑤。行迈靡靡,中心如醉。知我者,谓我心忧。不知我者,谓我何求。悠悠苍天,此何人哉

彼黍离离,彼稷之实。行迈靡靡,中心如噎⑥。知我者,谓我心忧。不知我者,谓我何求。悠悠苍天,此何人哉

注①黍离:《诗序》认为“黍离,闵宗周也。周大夫行役,至于宗周,过故宗庙宫室,尽为禾黍。闵周室之颠覆,彷徨不忍去,而作是诗也”。②黍:黍子,果实为小米。离离:繁茂。稷:高粱。③行迈:行走。靡靡:行走迟缓的样子。④中心:心中。摇摇:心神不安。⑤穗:穗子。⑥噎:郁结而气逆不能呼吸。

文本二

念奴娇·登石头城次东坡韵

萨都剌

石头城上,望天低吴楚,眼空无物。指点六朝形胜地,唯有青山如壁。蔽日旌旗,连云樯橹,白骨纷如雪。一江南北,消磨多少豪杰。 寂寞避暑离宫,东风辇路,芳草年年发。落日无人松径里,鬼火高低明灭。歌舞尊前,繁华镜里,暗换青青发。伤心千古,秦淮一片明月。[注]

注“伤心千古,秦淮一片明月”化用刘禹锡《石头城》的“淮水东边旧时月,夜深还过女墙来”,说明秦淮河上明月依旧,六朝的繁华却早已消逝。秦淮,流过石头城的秦淮河。

文本三

淡 黄 柳①

姜 夔

客居合肥南城赤阑桥之西,巷陌凄凉,与江左②异,惟柳色夹道,依依可怜。因度此阕,以纾客怀。

空城晓角,吹入垂杨陌。马上单衣寒恻恻。看尽鹅黄嫩绿,都是江南旧相识。 正岑寂。明朝又寒食。强携酒,小桥③宅。怕梨花落尽成秋色。燕燕飞来,问春何在,惟有池塘自碧。

注①此词作于宋光宗赵惇绍熙年间,姜夔寄居江淮一带的合肥。金人入侵,由于南宋小朝廷偏安江南一隅,江淮一带在当时已成边区。②江左:泛指江南。③小桥:后汉乔玄次女为小桥,此或借之谓姜夔在合肥的情人。

阅读思考

1.王国维说“一切景语皆情语”及词要有“有我之境”即“以我观物,故物皆著我之色彩”。阅读文本二和文本三,请你说说文本二中词人登高望远时内心发生了怎样的感慨 并简要分析文本三中的“有我之境”。

提示 (1)文本二:①对世事(历史)变迁、昔盛今衰的悲哀。曾经的繁华六朝,现已成空荡的江山;曾经的行宫内院,早已是芳草萋萋。世事(历史)沧桑、盛衰无常,让人倍加感伤。②对自然永恒、物是人非、人生短暂的无奈。曾经的江山、明月、离宫依旧存在,而曾经的豪杰、宫人却已随时光流逝而“消磨”,一片空冷孤寂,让人顿觉自然永恒、人生短暂。③对战争残酷的心痛。战火纷飞,摧毁了往日的繁华,只剩下生灵涂炭,白骨遍野,让人心痛。

④对青春易逝的感伤。多少美丽如花的歌舞粉黛,对镜施粉理鬓,却又由青丝变白发,消磨了青春美丽,这应该是词人对自己也是对世人青春易逝的感伤。

(2)文本三:①词人看初春的柳,觉得此乃江南旧识,这鹅黄嫩绿的垂柳就带有了词人客居异乡的万般愁绪;②异乡又逢寒食,词人唯恐花落春去,可见词人的惜春、伤春之情;③全词写生机勃勃的柳色春景,反衬空城巷陌的荒凉凄清,这些景象则暗含了词人伤时感世的家国之痛。

2.“黍离之悲”表现国家残破、今不如昔的哀叹,也指国破家亡之痛。千百年间,黍离之悲所带来的沧桑感和心灵震撼,在历朝历代文人志士的笔下回荡着、延绵着。这种忧伤根植于民族的内心,深藏在每个仁人志士的脑海中,并且每每在国破家亡、民族兴亡之时被激发,成为文人反复咏叹的主题之一。请分析文本一、文本二中的“黍离之悲”。

提示 ①《诗经·王风·黍离》抒发对西周灭亡的沉痛之情,昔日气派恢宏的王宫,转眼之间已是苔痕遍地,黍稷杂生。作者忧国忧民,伤时悯乱,最后向天发问,却得不到任何回答,只有独自黯然垂泪,任那亡国之痛一泻千里。

②《念奴娇·登石头城次东坡韵》由昔而今,从王室衰落、宫廷荒芜方面更进一步描写“六代繁华”的衰歇。旧日帝王们避暑的离宫已寂然无人,“辇路”上年复一年长满了荒草,入夜后松径里便空无一人,“鬼火高低明灭”。词人抓住了几个生活片段,生动地反映出六朝宫殿已变成一片废墟和残破不堪的景象,字里行间,浸透着“黍离”之感。

本课结束