5 人应当坚持正义课件(共40张PPT)部编版选择性必修中册

文档属性

| 名称 | 5 人应当坚持正义课件(共40张PPT)部编版选择性必修中册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-29 11:26:12 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

第一单元

5 人应当坚持正义

语 文

内容索引

自主预习 积累梳理

文本研读 任务探究

课外拓展 比较阅读

柏拉图的著作达到了哲学与文学、逻辑与修辞的高度统一,不仅在哲学上而且在文学上具有极其重要的意义和价值。

自主预习 积累梳理

[资源助读]

作者简介

西方古典哲学的代表——柏拉图

柏拉图(前427—前347),古希腊哲学家,柏拉图学派的创始人。

柏拉图出生于雅典,青年时师从苏格拉底。在教育上,柏拉图主张教育应当由国家来组织,目的主要是培养统治者,是欧洲哲学史上第一个有大量著作传世的哲学家。他在学园中的讲稿虽未留传下来,但他的对话被保存下来。西方研究者对这些对话的真实性和创作时间曾作过许多考证,比较确定的大致有28篇。公元前387年,柏拉图在雅典创办学园,收徒讲学,建立起欧洲哲学史上第一个系统的以理性为基础的客观唯心主义体系。其中心是理念论。

作品背景

苏格拉底(前469—前399),古希腊哲学家。他经常在公共场所同人谈论各种问题特别是伦理问题,被奴隶主民主派以传播异说、毒害青年等罪名逮捕。按照雅典的法律,在法庭对被告判决以前,被告有权提出一种不同于原告所要求的刑罚,以便法庭二者选其一。苏格拉底借此机会发表了慷慨激昂的演说,他自称无罪,认为自己的言行不仅无罪可言,而且是有利于社会进步的。结果,他被判了死刑。判决执行前夕,苏格拉底的朋友格黎东潜入监狱,试图劝说他越狱逃跑,并买通了狱卒,制订了越狱计划,但苏格拉底不赞同逃跑,他宁可死,也不肯违背自己的信仰。他针对格黎东的建议,抛出了“正道”“道义”“道理”“正当”等一系列他所坚守的“正义”理念,层层铺垫,步步设问,深入浅出地阐述了自己唯正义是从的道德信念,说服格黎东放弃劝说自己越狱。课文记载的就是这次谈话的过程。

相关常识

古希腊三哲

苏格拉底:在欧洲文化史上,他一直被看作为追求真理而死的圣人,几乎与孔子在中国历史上的地位相同。

柏拉图:西方客观唯心主义的创始人,其哲学体系博大精深,影响了几乎其后所有的哲学家。《柏拉图对话集》是他的主要著作,其中记载了一部分苏格拉底的思想,大部分则是他本人的见解。

亚里士多德:一位“百科全书”式的人物。在哲学方面,亚里士多德堪称古希腊哲学的集大成者,他的著作构建了西方哲学的第一个广泛系统。

苏格拉底名言

1.患难及困苦,是磨炼人格的最高学府。

2.世界上最快乐的事,莫过于为理想而奋斗。哲学家告诉我们,“为善至乐”的乐,乃是从道德中产生出来的。为理想而奋斗的人,必能获得这种快乐,因为理想的本质就含有道德的价值。

3.有理智的教育和培养能带来益处,而失去理智将带来危害。

4.我与世界相遇,我自与世界相蚀,我自不辱使命,使我与众生相聚。

5.做少许事情而做得很好,胜于做许多事情而做得很糟。

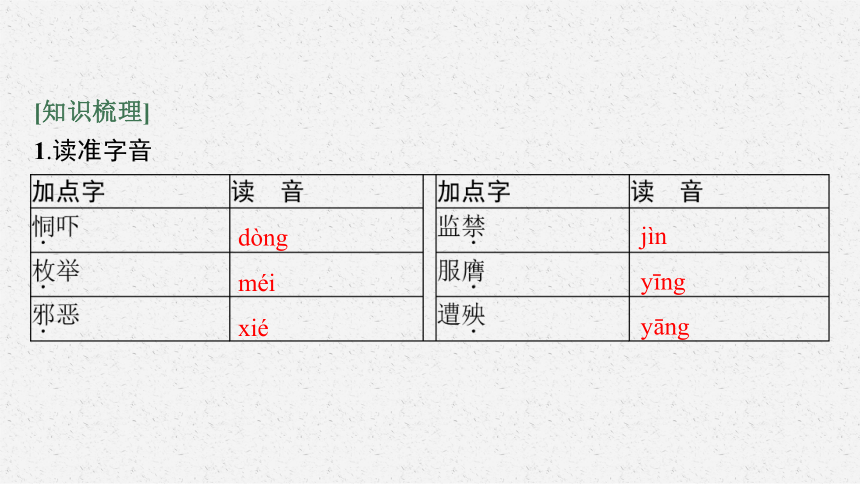

[知识梳理]

1.读准字音

dòng

méi

xié

jìn

yīng

yāng

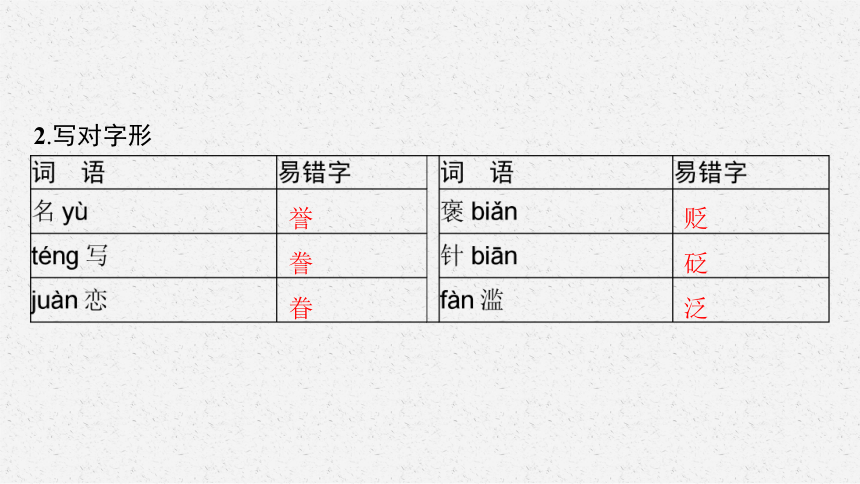

2.写对字形

誉

誊

眷

贬

砭

泛

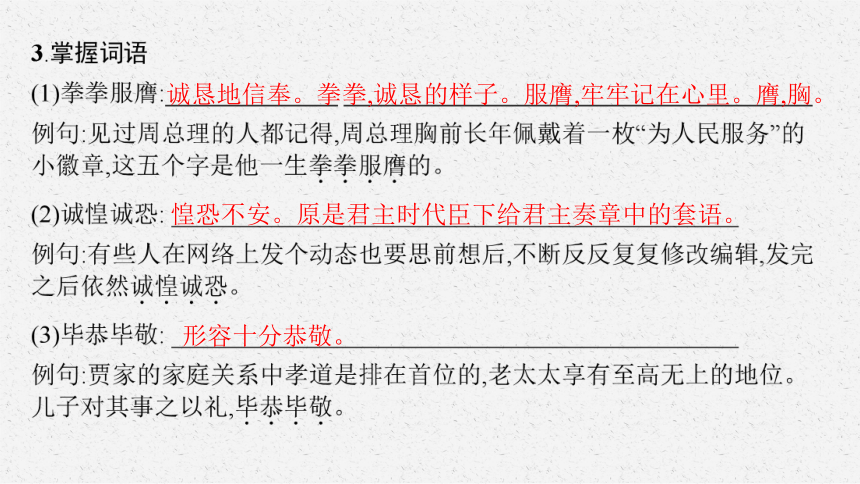

诚恳地信奉。拳拳,诚恳的样子。服膺,牢牢记在心里。膺,胸。

惶恐不安。原是君主时代臣下给君主奏章中的套语。

形容十分恭敬。

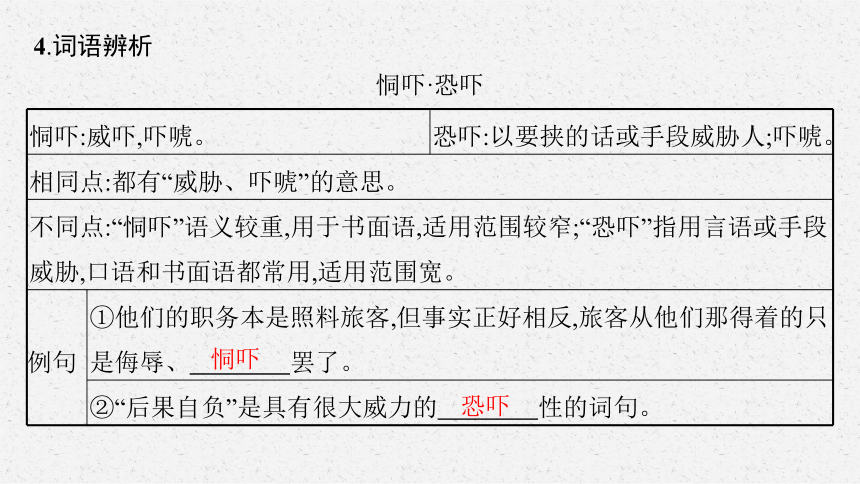

4.词语辨析

恫吓·恐吓

恫吓:威吓,吓唬。 恐吓:以要挟的话或手段威胁人;吓唬。

相同点:都有“威胁、吓唬”的意思。

不同点:“恫吓”语义较重,用于书面语,适用范围较窄;“恐吓”指用言语或手段威胁,口语和书面语都常用,适用范围宽。

例句 ①他们的职务本是照料旅客,但事实正好相反,旅客从他们那得着的只是侮辱、 罢了。

②“后果自负”是具有很大威力的 性的词句。

恫吓

恐吓

无可非议·无可厚非

无可非议:没有什么可以指摘的,表示言行合乎情理。 无可厚非:不可过分指摘,表示虽有缺点,但是可以理解或原谅。

相同点:都含有“不必加以指摘”的意思。

不同点:①肯定程度不同。“无可非议”表示所说所做完全合乎情理,肯定程度高。“无可厚非”表示言行虽然有不足,但还是有可取之处,可以原谅,肯定程度要低一些。②评判立场不同。说“无可非议”,表示是非已经很明确。说“无可厚非”,表示说话人公正合理,实事求是。

例句 ①大力发展民宿乡村旅游本 ,但在现实中,一些民宿只关注赚钱,而忽视了生态环境保护。

②作者的动机 ,但客观效果则不尽符合作者的动机。

无可非议

无可厚非

文本研读 任务探究

课堂精研

研读任务一 理清叙述思路,感悟“产婆术”

由于苏格拉底把教师比喻为“知识的产婆”,因此,“苏格拉底方法”也被人们称为“产婆术”。所谓“苏格拉底方法”,是指在与学生谈话的过程中,并不直截了当地把学生所应知道的知识告诉他,而是通过讨论问答甚至辩论的方式来揭露对方认识中的矛盾,逐步引导学生自己得出正确答案的方法。

[情境导入] 作为古希腊著名的哲学家,苏格拉底学术造诣深厚,他也擅长启发帮助青年朋友发现真理。让学生发现自己错误的“反问法”能够激发学生的求知欲望,帮助学生探求真理,进而发现真理。《人应当坚持正义》采用对话形式,再现了苏格拉底的“产婆术”。请通读全文,理清论述思路,感悟“产婆术”。

1.《人应当坚持正义》一文采用了谈话的形式,这种谈话思路是怎样的 请简要概括。

点拨 首先,提出问题——在死亡面前要不要坚持正义。其次,以身体被毁类比正义被毁,说明坚持正义的重要性。最后,得出结论——坚持正义,绝不越狱。

2.格黎东一早来到狱所,劝苏格拉底离开,苏格拉底针对格黎东的劝说,是怎样层层铺垫,步步设问,一步一步使格黎东的思路进入自己的逻辑轨道的

点拨 面对格黎东让他逃跑的劝说,苏格拉底首先提出格黎东的关怀是否合乎“正道”的问题,即是否符合他所服从的“道理”。然后苏格拉底又谈到应该听从内行,否则“就会损伤我们那个为道义所改善、为不义所毁灭的部分”,他把“道义”和“不义”对举,突出了道义对于人的重要意义,得到了格黎东的肯定。接着苏格拉底由身体到灵魂,步步深入,谈到必须听从“真理”,就是听从一贯遵循的“道理”。最后又回到格黎东的提议上,是否逃离需要看是否正当,无论在什么时候,都不能做不正当的事情。

苏格拉底开始并没有否定格黎东的建议,而是以此为基础,抛出“正道”“道理”“正当”等一系列他所坚守的“正义”理念,层层铺垫,步步深入,将格黎东的思路引入自己的逻辑轨道。

3.《人应当坚持正义》一文中,苏格拉底通过提问先后提出了哪些观点

点拨 ①我们不必尊重人们的一切意见,有些意见要重视,有些就没有必要,也不必听从所有的人的意见,有些人的要听,有些人的不必听。②好的意见就是明白人的意见,坏的意见就是糊涂人的意见。③我们应当认为最重要的并不是活着,而是活得好。④我们必须承受一些比死刑更加重或者比较轻的刑罚,做不正当的事在任何情况下对于做此事的人都不可避免地是邪恶的、可耻的。⑤根本不能做不正当的事。⑥既不能以坏报坏,也不能对人做不正当的事,不管人家对我们做的什么事。

4.(拓展延伸)苏格拉底的提问给我们怎样的启示

点拨 ①解释一种见解或看法时,试着去用一种对方比较容易接受的方式进行。如“在这方面,我们该怎么说呢 一个从事体育锻炼并且以此为业的人,是重视一般人的赞美、责备和看法,还是只听从一个人,即医生或教练的褒贬意见”。②想要对方的想法进一步完善,就要循循善诱。如“请看一看,我们是不是还主张:我们应当认为最重要的并不是活着,而是活得好”。③所有问题的提出,是建立在平等的基础之上的。如“我的好朋友啊,我们一块儿研究吧。要是你对我所说的话有异议,请提出反驳吧,我会听的”。

研读任务二 学习优秀品质,展开理性思辨

[情境导入] 苏格拉底富有历史使命感和社会责任感,追求智慧和道德的善,然而他本人受到了“不敬神明”的指控,被判处了死刑。面对这一不公正的审判,他选择坚守心中的正义,这体现了苏格拉底的什么品质 你怎么看待他这一选择

5.苏格拉底有哪些优秀的品质 试结合本文加以概括。

点拨 ①苏格拉底有信仰,有原则,有底线,舍生取义,绝不苟活。②苏格拉底人格高尚,心胸坦荡,临危不惧,坦然自若。③苏格拉底为人和蔼,待人和善,循循善诱,有着高超的谈话技术。

6.如何理解苏格拉底面对死刑判决时的坦然从容与镇定

点拨 苏格拉底认为他留下来,接受死刑,便是坚持了自己的原则。他通过承受不义的判决来坚持自己的正义。如果他在未经许可的情况下逃走了,自己也就不再是正义之人,而是做了不义之举。所以,苏格拉底决定奔赴死亡。死亡捍卫了他的正义,保护了他的亲朋,谴责了他的敌人,控诉了他的城邦。

7.苏格拉底坚持真理、舍生取义的精神令人感动,但也有人认为,他应该越狱逃跑,毕竟“留得青山在,不怕没柴烧”。请结合课文内容和课外资料,谈谈你的观点。

点拨 (观点一)苏格拉底舍生取义的精神令人感动。因为这个世界上除了生命,还有更重要的东西,那就是追求真理和正义。苏格拉底认为真理和正义被毁所造成的损失比身体被毁所造成的损失要大得多。对于毕生追求真理和正义的苏格拉底而言,越狱逃跑意味着以坏报坏、以不义对不义,这是对真理和正义的破坏。

(观点二)苏格拉底应该越狱逃跑。他本来就是无罪的,强加给他的罪名是莫须有的。而且苏格拉底学识渊博,能言善辩,如果越狱成功,他就能够通过自己的学识影响更多的人,使人们接受他的观点,进而改变社会,改变世界,从这个角度来看,越狱逃跑才是目光长远之举。

思维提升

[拓展探究]

尽管孔子与苏格拉底处于不同国别、不同时代,文化背景不同,但两者在教育目的、教育对象、教学方法上有许多相似之处。请就这一问题查阅资料,展开讨论,概括两者的相似之处。

答案

①教育目的相似。孔子身处礼崩乐坏的奴隶社会末期,为了复兴周礼,他举纳贤才,吸收平民参与政权,使社会回到君子与小人各安其分的局面。苏格拉底身处雅典民主制面临危机的时代,公民各行其是,政客趁机结党营私,造成审判的不公正,而苏格拉底的政治理想是社会正义和国家强盛。所以苏格拉底希望教育能够促进政治的发展,认为教育的目的是培养更多的从政人才。

②教育对象相同。孔子认为教育面前人人平等,其三千弟子上至贵族子弟,下至贫民。孔子的“有教无类”思想打破了官府垄断教育的局面,由“学在官府”发展为“学在四夷”,扩大了受教育对象,使平民获得了接受教育的机会。苏格拉底在教育对象上也主张“有教无类”的平等教育思想。苏格拉底的教学活动从不收取任何学费。苏格拉底的教育活动也是教无定所、教无定规,餐桌、私宅、公共场所等都是他进行教育活动的地点,或作公开演讲,或个别交谈,或进行辩论。

③教学方法相同。孔子是世界上最早提出启发式教学的教育家,他认为掌握知识、道德观念应该是学生主动探索感知领悟的过程,因此在教学中孔子特别重视学生的积极性、主动性。苏格拉底是西方最早提出启发式教学的教育家,认为教师应该做新思想的“产婆”,进而提出了著名的教学方法——“产婆术”(又称“问答法”)。

[整合建构]

思路整合

文章主旨

这篇文章记述了苏格拉底说服格黎东放弃劝说自己越狱的过程,深刻阐述了苏格拉底所坚守的“正义”理念及唯“正义”是从的道德信念,表现了苏格拉底的崇高追求和人格魅力。

课外拓展 比较阅读

程序正义与实体正义

文本一 作为人类法律制度的基本价值,正义一般有两种表现形式,也就是实体正义和程序正义。实体正义主要体现在实体法之中,贯彻于司法裁判的结论上,构成一种对法官的实体性道德限制。从静态的角度来看,实体正义具有一系列明确的价值标准。刑法学者所提出的罪刑法定、罪刑相适应、对相似案件给予相同处理等法律原则,大体上可以视为实体正义的主要内容。但是,如果从动态的角度观察,实体正义在一个个具体的案件中却没有一个统一的标准。由于几乎所有案件在事实和情节上都不完全相同,所涉及的法律问题也互有差异,而案件在裁判结论形成之前,多多少少都具有一定的不确定性,因此,要想给所有案件的裁判活动确定一个统一适用的公正标准,确实是十分困难,甚至是不现实的。

尽管如此,人类法律价值中还有一些内容与裁判的结果没有直接的关系,它们体现于法律程序的设计以及司法裁判的过程之中,具有明确、具体且可操作的判断标准,属于“看得见的正义”。如果说一个案件最终裁判是否公正,往往只有当事者自己心知肚明的话,那么,一个案件的裁判过程是否符合公正的标准,有无明显的不公之处,则不仅能为当事者所感知,而且还能为一般社会公众所判断。甚至在大多数情况下,普通公众进行的价值评价主要是通过观察法律实施的过程来进行的。很明显,这种“看得见的正义”也就是程序正义。

程序正义被视为“看得见的正义”,源于一句法律格言:“正义不仅应得到实现,而且要以人们看得见的方式加以实现。”这句格言的意思是说,案件不仅要判得正确、公平,并完全符合实体法的规定和精神,而且还应当使人感受到判决过程的公平性和合理性。

法律程序的建立实质上是对个人自由提供的一种重要保障。这就使程序与道德发生了密切的联系。大法官杰克逊曾就此作出过进一步的解释:“只有那些未经教化的粗俗之辈或者骗人的律师才会说程序是无关紧要的。程序的公正与合法是自由必不可少的构成要素。实体法只要能得到公平和无偏见的适用,那么即使它再苛酷,也是可以忍受的……不要忘记,正当法律程序并不会使被告人成为唯一的受益者,它还是使政府摆脱一些错误的最好保证,而这些错误会不断地玷污一个司法制度,并注定以单方面的形式发生。”

正当法律程序可分为“实体性正当程序”和“程序性正当程序”两大理念,前者要求任何一项涉及剥夺公民生命、自由或者财产的法律不能是不合理的、任意的或者反复无常的,而应符合公平、正义、理性等基本理念,而后者要求用以解决利益争端的法律程序必须是公正、合理的。

在任何一种司法裁判过程中,无论是法官、控辩双方还是普通公众,所关注的往往是裁判的结果,而不太重视司法裁判的过程、步骤和方式。甚至在一些情况下,司法官员出于效率、便利实用的考虑,还会故意地通过牺牲程序来保证某种预期的结果。司法制度中的“重实体、轻程序”也罢,行政管理中的“重手续”也罢,实质上不过是“重权力、轻权利”的表现形式。重视手续和轻视程序所造成的后果都是一样的,也就是使处于弱者地位的被裁判者、被管理者、被控制者都不具有人的尊严,其本身也都不成其为目的,而不过是用来实现他人、社会、国家甚至衙门本身目的的手段。

或许,人们永远不可能将程序正义的内容揭示到“穷尽”的程度。但无论如何,程序的不公正和非正义都是有着确定标准的。那就是使人仅仅成为手段或者工具,而不成其为目的。只要人们受到这样的对待,非正义也就发生了,法律制度和法律程序的道德正当性也就会引起普遍的质疑。

(摘编自《看得见的正义》)

文本二 程序正义理论的起源是传统的自然法思想,著名的哲学家柏拉图指出:正义主要体现在社会有机体各个部分的和谐关系中。这表明社会每个公民都应当在其所处的位置上履行其社会义务及责任。直至中世纪时期,“自然正义”原则得到进一步发展,它要求:在任何情况下,本人都不能成为自己所涉及案件的法官而进行裁决;法官必须在听取控辩双方当事人陈述后方可作出裁决,以保证当事人得到合理合法的正义审判。

实体正义,意味着正义的终极状态必须实现,也就是善人(或善行)应该得到善报,恶人(或恶行)必须得到恶报。如果司法制度或公共政策无法体现实体正义,就会被视为欠缺正当性。

阅读思考

1.程序正义的价值体现在哪些方面 请简要概括。

答案体现法律价值,保障个人自由,健全司法制度,保证社会公正。

2.根据两篇文本,结合课文《人应当坚持正义》分析,苏格拉底所坚持的是实体正义还是程序正义 你怎么看这种坚持

答案苏格拉底在面对不公正审判时坦然接受了死亡,拒绝了朋友的挽救。他的理由是:①谁都不能以判决不公为由对抗法律,否则就会为人们破坏法律打开豁口。因此,即使判决不公也必须服从和接受。②国家是人们缔约的产物,判决代表了国家的意志,自己作为缔约人必须履约,否则就是不道德的。

其实,如果用程序正义和实体正义的视角来看这件事,显然苏格拉底坚持了程序正义。在苏格拉底看来,程序的正义高于实体的正义。他之所以能够从容赴死,是因为心怀一个坚定的信念:程序正义是永恒的,在任何情况下都要捍卫程序正义,即使付出生命的代价。正是在这个信念的支撑下,苏格拉底才能够从容面对死亡。他认为自己死得其所、死有所值。

总之,实体正义是程序正义的目标,程序正义是实体正义的保障,从长远看,程序正义能够矫正实体失范并确保实体正义的实现。

本课结束

第一单元

5 人应当坚持正义

语 文

内容索引

自主预习 积累梳理

文本研读 任务探究

课外拓展 比较阅读

柏拉图的著作达到了哲学与文学、逻辑与修辞的高度统一,不仅在哲学上而且在文学上具有极其重要的意义和价值。

自主预习 积累梳理

[资源助读]

作者简介

西方古典哲学的代表——柏拉图

柏拉图(前427—前347),古希腊哲学家,柏拉图学派的创始人。

柏拉图出生于雅典,青年时师从苏格拉底。在教育上,柏拉图主张教育应当由国家来组织,目的主要是培养统治者,是欧洲哲学史上第一个有大量著作传世的哲学家。他在学园中的讲稿虽未留传下来,但他的对话被保存下来。西方研究者对这些对话的真实性和创作时间曾作过许多考证,比较确定的大致有28篇。公元前387年,柏拉图在雅典创办学园,收徒讲学,建立起欧洲哲学史上第一个系统的以理性为基础的客观唯心主义体系。其中心是理念论。

作品背景

苏格拉底(前469—前399),古希腊哲学家。他经常在公共场所同人谈论各种问题特别是伦理问题,被奴隶主民主派以传播异说、毒害青年等罪名逮捕。按照雅典的法律,在法庭对被告判决以前,被告有权提出一种不同于原告所要求的刑罚,以便法庭二者选其一。苏格拉底借此机会发表了慷慨激昂的演说,他自称无罪,认为自己的言行不仅无罪可言,而且是有利于社会进步的。结果,他被判了死刑。判决执行前夕,苏格拉底的朋友格黎东潜入监狱,试图劝说他越狱逃跑,并买通了狱卒,制订了越狱计划,但苏格拉底不赞同逃跑,他宁可死,也不肯违背自己的信仰。他针对格黎东的建议,抛出了“正道”“道义”“道理”“正当”等一系列他所坚守的“正义”理念,层层铺垫,步步设问,深入浅出地阐述了自己唯正义是从的道德信念,说服格黎东放弃劝说自己越狱。课文记载的就是这次谈话的过程。

相关常识

古希腊三哲

苏格拉底:在欧洲文化史上,他一直被看作为追求真理而死的圣人,几乎与孔子在中国历史上的地位相同。

柏拉图:西方客观唯心主义的创始人,其哲学体系博大精深,影响了几乎其后所有的哲学家。《柏拉图对话集》是他的主要著作,其中记载了一部分苏格拉底的思想,大部分则是他本人的见解。

亚里士多德:一位“百科全书”式的人物。在哲学方面,亚里士多德堪称古希腊哲学的集大成者,他的著作构建了西方哲学的第一个广泛系统。

苏格拉底名言

1.患难及困苦,是磨炼人格的最高学府。

2.世界上最快乐的事,莫过于为理想而奋斗。哲学家告诉我们,“为善至乐”的乐,乃是从道德中产生出来的。为理想而奋斗的人,必能获得这种快乐,因为理想的本质就含有道德的价值。

3.有理智的教育和培养能带来益处,而失去理智将带来危害。

4.我与世界相遇,我自与世界相蚀,我自不辱使命,使我与众生相聚。

5.做少许事情而做得很好,胜于做许多事情而做得很糟。

[知识梳理]

1.读准字音

dòng

méi

xié

jìn

yīng

yāng

2.写对字形

誉

誊

眷

贬

砭

泛

诚恳地信奉。拳拳,诚恳的样子。服膺,牢牢记在心里。膺,胸。

惶恐不安。原是君主时代臣下给君主奏章中的套语。

形容十分恭敬。

4.词语辨析

恫吓·恐吓

恫吓:威吓,吓唬。 恐吓:以要挟的话或手段威胁人;吓唬。

相同点:都有“威胁、吓唬”的意思。

不同点:“恫吓”语义较重,用于书面语,适用范围较窄;“恐吓”指用言语或手段威胁,口语和书面语都常用,适用范围宽。

例句 ①他们的职务本是照料旅客,但事实正好相反,旅客从他们那得着的只是侮辱、 罢了。

②“后果自负”是具有很大威力的 性的词句。

恫吓

恐吓

无可非议·无可厚非

无可非议:没有什么可以指摘的,表示言行合乎情理。 无可厚非:不可过分指摘,表示虽有缺点,但是可以理解或原谅。

相同点:都含有“不必加以指摘”的意思。

不同点:①肯定程度不同。“无可非议”表示所说所做完全合乎情理,肯定程度高。“无可厚非”表示言行虽然有不足,但还是有可取之处,可以原谅,肯定程度要低一些。②评判立场不同。说“无可非议”,表示是非已经很明确。说“无可厚非”,表示说话人公正合理,实事求是。

例句 ①大力发展民宿乡村旅游本 ,但在现实中,一些民宿只关注赚钱,而忽视了生态环境保护。

②作者的动机 ,但客观效果则不尽符合作者的动机。

无可非议

无可厚非

文本研读 任务探究

课堂精研

研读任务一 理清叙述思路,感悟“产婆术”

由于苏格拉底把教师比喻为“知识的产婆”,因此,“苏格拉底方法”也被人们称为“产婆术”。所谓“苏格拉底方法”,是指在与学生谈话的过程中,并不直截了当地把学生所应知道的知识告诉他,而是通过讨论问答甚至辩论的方式来揭露对方认识中的矛盾,逐步引导学生自己得出正确答案的方法。

[情境导入] 作为古希腊著名的哲学家,苏格拉底学术造诣深厚,他也擅长启发帮助青年朋友发现真理。让学生发现自己错误的“反问法”能够激发学生的求知欲望,帮助学生探求真理,进而发现真理。《人应当坚持正义》采用对话形式,再现了苏格拉底的“产婆术”。请通读全文,理清论述思路,感悟“产婆术”。

1.《人应当坚持正义》一文采用了谈话的形式,这种谈话思路是怎样的 请简要概括。

点拨 首先,提出问题——在死亡面前要不要坚持正义。其次,以身体被毁类比正义被毁,说明坚持正义的重要性。最后,得出结论——坚持正义,绝不越狱。

2.格黎东一早来到狱所,劝苏格拉底离开,苏格拉底针对格黎东的劝说,是怎样层层铺垫,步步设问,一步一步使格黎东的思路进入自己的逻辑轨道的

点拨 面对格黎东让他逃跑的劝说,苏格拉底首先提出格黎东的关怀是否合乎“正道”的问题,即是否符合他所服从的“道理”。然后苏格拉底又谈到应该听从内行,否则“就会损伤我们那个为道义所改善、为不义所毁灭的部分”,他把“道义”和“不义”对举,突出了道义对于人的重要意义,得到了格黎东的肯定。接着苏格拉底由身体到灵魂,步步深入,谈到必须听从“真理”,就是听从一贯遵循的“道理”。最后又回到格黎东的提议上,是否逃离需要看是否正当,无论在什么时候,都不能做不正当的事情。

苏格拉底开始并没有否定格黎东的建议,而是以此为基础,抛出“正道”“道理”“正当”等一系列他所坚守的“正义”理念,层层铺垫,步步深入,将格黎东的思路引入自己的逻辑轨道。

3.《人应当坚持正义》一文中,苏格拉底通过提问先后提出了哪些观点

点拨 ①我们不必尊重人们的一切意见,有些意见要重视,有些就没有必要,也不必听从所有的人的意见,有些人的要听,有些人的不必听。②好的意见就是明白人的意见,坏的意见就是糊涂人的意见。③我们应当认为最重要的并不是活着,而是活得好。④我们必须承受一些比死刑更加重或者比较轻的刑罚,做不正当的事在任何情况下对于做此事的人都不可避免地是邪恶的、可耻的。⑤根本不能做不正当的事。⑥既不能以坏报坏,也不能对人做不正当的事,不管人家对我们做的什么事。

4.(拓展延伸)苏格拉底的提问给我们怎样的启示

点拨 ①解释一种见解或看法时,试着去用一种对方比较容易接受的方式进行。如“在这方面,我们该怎么说呢 一个从事体育锻炼并且以此为业的人,是重视一般人的赞美、责备和看法,还是只听从一个人,即医生或教练的褒贬意见”。②想要对方的想法进一步完善,就要循循善诱。如“请看一看,我们是不是还主张:我们应当认为最重要的并不是活着,而是活得好”。③所有问题的提出,是建立在平等的基础之上的。如“我的好朋友啊,我们一块儿研究吧。要是你对我所说的话有异议,请提出反驳吧,我会听的”。

研读任务二 学习优秀品质,展开理性思辨

[情境导入] 苏格拉底富有历史使命感和社会责任感,追求智慧和道德的善,然而他本人受到了“不敬神明”的指控,被判处了死刑。面对这一不公正的审判,他选择坚守心中的正义,这体现了苏格拉底的什么品质 你怎么看待他这一选择

5.苏格拉底有哪些优秀的品质 试结合本文加以概括。

点拨 ①苏格拉底有信仰,有原则,有底线,舍生取义,绝不苟活。②苏格拉底人格高尚,心胸坦荡,临危不惧,坦然自若。③苏格拉底为人和蔼,待人和善,循循善诱,有着高超的谈话技术。

6.如何理解苏格拉底面对死刑判决时的坦然从容与镇定

点拨 苏格拉底认为他留下来,接受死刑,便是坚持了自己的原则。他通过承受不义的判决来坚持自己的正义。如果他在未经许可的情况下逃走了,自己也就不再是正义之人,而是做了不义之举。所以,苏格拉底决定奔赴死亡。死亡捍卫了他的正义,保护了他的亲朋,谴责了他的敌人,控诉了他的城邦。

7.苏格拉底坚持真理、舍生取义的精神令人感动,但也有人认为,他应该越狱逃跑,毕竟“留得青山在,不怕没柴烧”。请结合课文内容和课外资料,谈谈你的观点。

点拨 (观点一)苏格拉底舍生取义的精神令人感动。因为这个世界上除了生命,还有更重要的东西,那就是追求真理和正义。苏格拉底认为真理和正义被毁所造成的损失比身体被毁所造成的损失要大得多。对于毕生追求真理和正义的苏格拉底而言,越狱逃跑意味着以坏报坏、以不义对不义,这是对真理和正义的破坏。

(观点二)苏格拉底应该越狱逃跑。他本来就是无罪的,强加给他的罪名是莫须有的。而且苏格拉底学识渊博,能言善辩,如果越狱成功,他就能够通过自己的学识影响更多的人,使人们接受他的观点,进而改变社会,改变世界,从这个角度来看,越狱逃跑才是目光长远之举。

思维提升

[拓展探究]

尽管孔子与苏格拉底处于不同国别、不同时代,文化背景不同,但两者在教育目的、教育对象、教学方法上有许多相似之处。请就这一问题查阅资料,展开讨论,概括两者的相似之处。

答案

①教育目的相似。孔子身处礼崩乐坏的奴隶社会末期,为了复兴周礼,他举纳贤才,吸收平民参与政权,使社会回到君子与小人各安其分的局面。苏格拉底身处雅典民主制面临危机的时代,公民各行其是,政客趁机结党营私,造成审判的不公正,而苏格拉底的政治理想是社会正义和国家强盛。所以苏格拉底希望教育能够促进政治的发展,认为教育的目的是培养更多的从政人才。

②教育对象相同。孔子认为教育面前人人平等,其三千弟子上至贵族子弟,下至贫民。孔子的“有教无类”思想打破了官府垄断教育的局面,由“学在官府”发展为“学在四夷”,扩大了受教育对象,使平民获得了接受教育的机会。苏格拉底在教育对象上也主张“有教无类”的平等教育思想。苏格拉底的教学活动从不收取任何学费。苏格拉底的教育活动也是教无定所、教无定规,餐桌、私宅、公共场所等都是他进行教育活动的地点,或作公开演讲,或个别交谈,或进行辩论。

③教学方法相同。孔子是世界上最早提出启发式教学的教育家,他认为掌握知识、道德观念应该是学生主动探索感知领悟的过程,因此在教学中孔子特别重视学生的积极性、主动性。苏格拉底是西方最早提出启发式教学的教育家,认为教师应该做新思想的“产婆”,进而提出了著名的教学方法——“产婆术”(又称“问答法”)。

[整合建构]

思路整合

文章主旨

这篇文章记述了苏格拉底说服格黎东放弃劝说自己越狱的过程,深刻阐述了苏格拉底所坚守的“正义”理念及唯“正义”是从的道德信念,表现了苏格拉底的崇高追求和人格魅力。

课外拓展 比较阅读

程序正义与实体正义

文本一 作为人类法律制度的基本价值,正义一般有两种表现形式,也就是实体正义和程序正义。实体正义主要体现在实体法之中,贯彻于司法裁判的结论上,构成一种对法官的实体性道德限制。从静态的角度来看,实体正义具有一系列明确的价值标准。刑法学者所提出的罪刑法定、罪刑相适应、对相似案件给予相同处理等法律原则,大体上可以视为实体正义的主要内容。但是,如果从动态的角度观察,实体正义在一个个具体的案件中却没有一个统一的标准。由于几乎所有案件在事实和情节上都不完全相同,所涉及的法律问题也互有差异,而案件在裁判结论形成之前,多多少少都具有一定的不确定性,因此,要想给所有案件的裁判活动确定一个统一适用的公正标准,确实是十分困难,甚至是不现实的。

尽管如此,人类法律价值中还有一些内容与裁判的结果没有直接的关系,它们体现于法律程序的设计以及司法裁判的过程之中,具有明确、具体且可操作的判断标准,属于“看得见的正义”。如果说一个案件最终裁判是否公正,往往只有当事者自己心知肚明的话,那么,一个案件的裁判过程是否符合公正的标准,有无明显的不公之处,则不仅能为当事者所感知,而且还能为一般社会公众所判断。甚至在大多数情况下,普通公众进行的价值评价主要是通过观察法律实施的过程来进行的。很明显,这种“看得见的正义”也就是程序正义。

程序正义被视为“看得见的正义”,源于一句法律格言:“正义不仅应得到实现,而且要以人们看得见的方式加以实现。”这句格言的意思是说,案件不仅要判得正确、公平,并完全符合实体法的规定和精神,而且还应当使人感受到判决过程的公平性和合理性。

法律程序的建立实质上是对个人自由提供的一种重要保障。这就使程序与道德发生了密切的联系。大法官杰克逊曾就此作出过进一步的解释:“只有那些未经教化的粗俗之辈或者骗人的律师才会说程序是无关紧要的。程序的公正与合法是自由必不可少的构成要素。实体法只要能得到公平和无偏见的适用,那么即使它再苛酷,也是可以忍受的……不要忘记,正当法律程序并不会使被告人成为唯一的受益者,它还是使政府摆脱一些错误的最好保证,而这些错误会不断地玷污一个司法制度,并注定以单方面的形式发生。”

正当法律程序可分为“实体性正当程序”和“程序性正当程序”两大理念,前者要求任何一项涉及剥夺公民生命、自由或者财产的法律不能是不合理的、任意的或者反复无常的,而应符合公平、正义、理性等基本理念,而后者要求用以解决利益争端的法律程序必须是公正、合理的。

在任何一种司法裁判过程中,无论是法官、控辩双方还是普通公众,所关注的往往是裁判的结果,而不太重视司法裁判的过程、步骤和方式。甚至在一些情况下,司法官员出于效率、便利实用的考虑,还会故意地通过牺牲程序来保证某种预期的结果。司法制度中的“重实体、轻程序”也罢,行政管理中的“重手续”也罢,实质上不过是“重权力、轻权利”的表现形式。重视手续和轻视程序所造成的后果都是一样的,也就是使处于弱者地位的被裁判者、被管理者、被控制者都不具有人的尊严,其本身也都不成其为目的,而不过是用来实现他人、社会、国家甚至衙门本身目的的手段。

或许,人们永远不可能将程序正义的内容揭示到“穷尽”的程度。但无论如何,程序的不公正和非正义都是有着确定标准的。那就是使人仅仅成为手段或者工具,而不成其为目的。只要人们受到这样的对待,非正义也就发生了,法律制度和法律程序的道德正当性也就会引起普遍的质疑。

(摘编自《看得见的正义》)

文本二 程序正义理论的起源是传统的自然法思想,著名的哲学家柏拉图指出:正义主要体现在社会有机体各个部分的和谐关系中。这表明社会每个公民都应当在其所处的位置上履行其社会义务及责任。直至中世纪时期,“自然正义”原则得到进一步发展,它要求:在任何情况下,本人都不能成为自己所涉及案件的法官而进行裁决;法官必须在听取控辩双方当事人陈述后方可作出裁决,以保证当事人得到合理合法的正义审判。

实体正义,意味着正义的终极状态必须实现,也就是善人(或善行)应该得到善报,恶人(或恶行)必须得到恶报。如果司法制度或公共政策无法体现实体正义,就会被视为欠缺正当性。

阅读思考

1.程序正义的价值体现在哪些方面 请简要概括。

答案体现法律价值,保障个人自由,健全司法制度,保证社会公正。

2.根据两篇文本,结合课文《人应当坚持正义》分析,苏格拉底所坚持的是实体正义还是程序正义 你怎么看这种坚持

答案苏格拉底在面对不公正审判时坦然接受了死亡,拒绝了朋友的挽救。他的理由是:①谁都不能以判决不公为由对抗法律,否则就会为人们破坏法律打开豁口。因此,即使判决不公也必须服从和接受。②国家是人们缔约的产物,判决代表了国家的意志,自己作为缔约人必须履约,否则就是不道德的。

其实,如果用程序正义和实体正义的视角来看这件事,显然苏格拉底坚持了程序正义。在苏格拉底看来,程序的正义高于实体的正义。他之所以能够从容赴死,是因为心怀一个坚定的信念:程序正义是永恒的,在任何情况下都要捍卫程序正义,即使付出生命的代价。正是在这个信念的支撑下,苏格拉底才能够从容面对死亡。他认为自己死得其所、死有所值。

总之,实体正义是程序正义的目标,程序正义是实体正义的保障,从长远看,程序正义能够矫正实体失范并确保实体正义的实现。

本课结束