6《记念刘和珍君》《为了忘却的记念》课件(共65张PPT)统编版高中语文选择性必修中册

文档属性

| 名称 | 6《记念刘和珍君》《为了忘却的记念》课件(共65张PPT)统编版高中语文选择性必修中册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-29 11:34:14 | ||

图片预览

文档简介

(共65张PPT)

第二单元

6 记念刘和珍君 为了忘却的记念

语 文

内容索引

自主预习 积累梳理

文本研读 任务探究

课外拓展 比较阅读

[单元目标导引]

学习任务群 中国革命传统作品研习

单元人文主题 苦难与新生

学科素养目标 1.深刻认识革命传统,树立正确的世界观、人生观和价值观,激发奋发向上的精神力量。

2.了解纪实作品和虚构作品各自的特点和表现手法,欣赏作家塑造艺术形象的深刻功力和富有个性的创作风格。

3.拓展阅读革命文化作品,尝试自主编辑作品集。

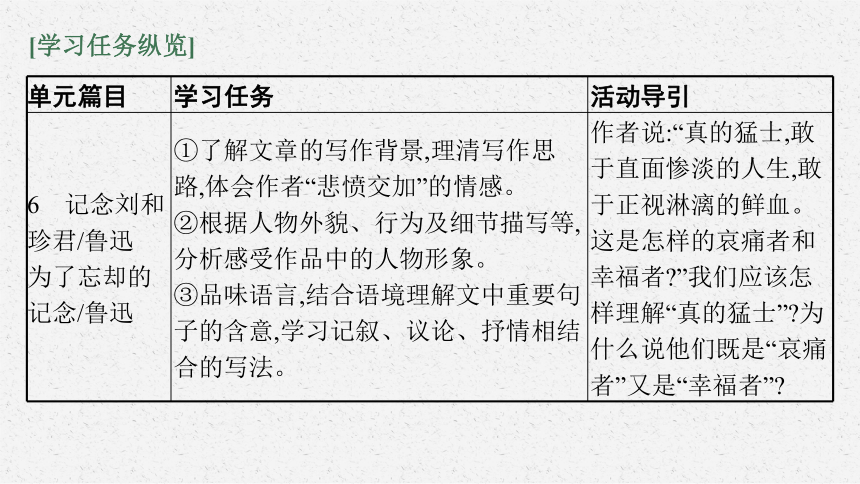

[学习任务纵览]

单元篇目 学习任务 活动导引

6 记念刘和珍君/鲁迅 为了忘却的记念/鲁迅 ①了解文章的写作背景,理清写作思 路,体会作者“悲愤交加”的情感。 ②根据人物外貌、行为及细节描写等,分析感受作品中的人物形象。 ③品味语言,结合语境理解文中重要句子的含意,学习记叙、议论、抒情相结合的写法。 作者说:“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者 ”我们应该怎样理解“真的猛士” 为什么说他们既是“哀痛者”又是“幸福者”

单元篇目 学习任务 活动导引

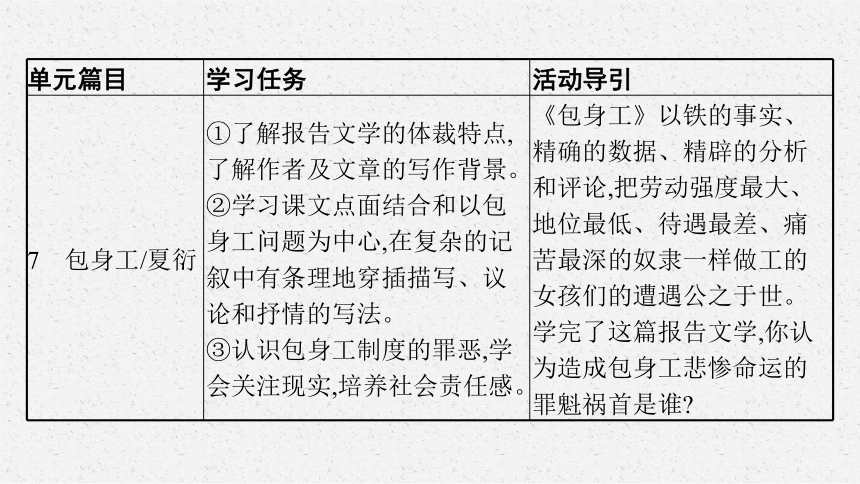

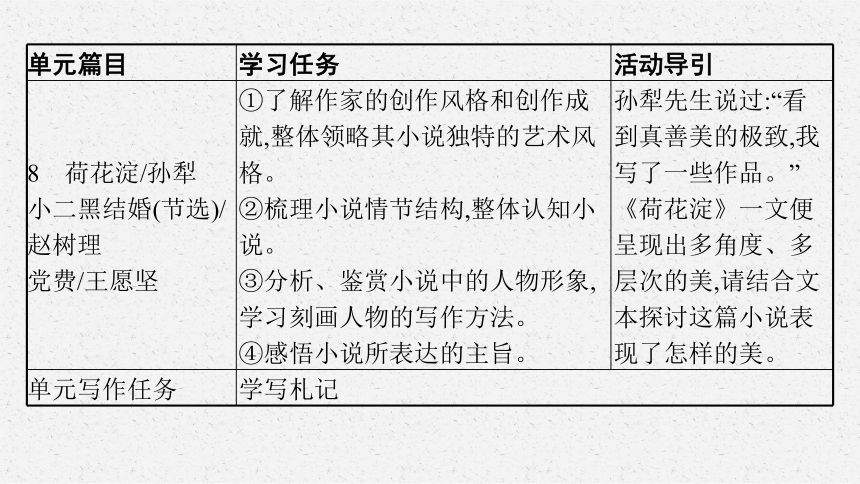

7 包身工/夏衍 ①了解报告文学的体裁特点,了解作者及文章的写作背景。 ②学习课文点面结合和以包身工问题为中心,在复杂的记叙中有条理地穿插描写、议论和抒情的写法。 ③认识包身工制度的罪恶,学会关注现实,培养社会责任感。 《包身工》以铁的事实、精确的数据、精辟的分析和评论,把劳动强度最大、地位最低、待遇最差、痛苦最深的奴隶一样做工的女孩们的遭遇公之于世。学完了这篇报告文学,你认为造成包身工悲惨命运的罪魁祸首是谁

单元篇目 学习任务 活动导引

8 荷花淀/孙犁 小二黑结婚(节选)/赵树理 党费/王愿坚 ①了解作家的创作风格和创作成就,整体领略其小说独特的艺术风格。 ②梳理小说情节结构,整体认知小说。 ③分析、鉴赏小说中的人物形象,学习刻画人物的写作方法。 ④感悟小说所表达的主旨。 孙犁先生说过:“看到真善美的极致,我写了一些作品。”《荷花淀》一文便呈现出多角度、多层次的美,请结合文本探讨这篇小说表现了怎样的美。

单元写作任务 学写札记

自主预习 积累梳理

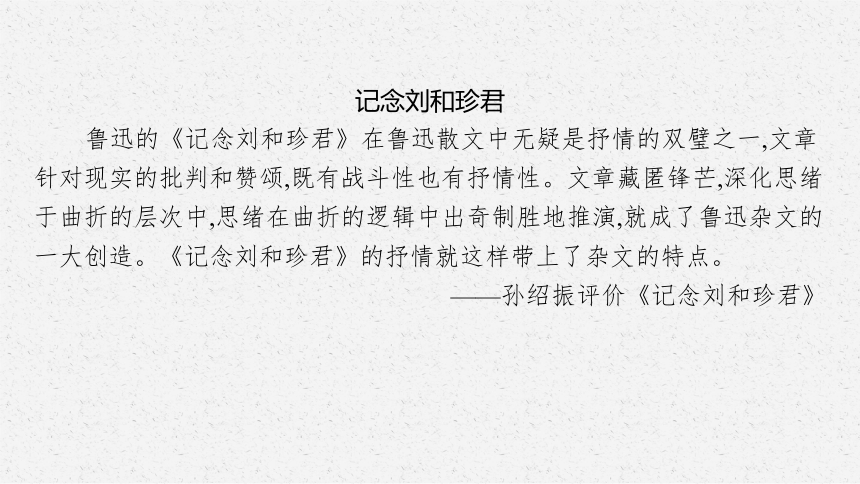

记念刘和珍君

鲁迅的《记念刘和珍君》在鲁迅散文中无疑是抒情的双璧之一,文章针对现实的批判和赞颂,既有战斗性也有抒情性。文章藏匿锋芒,深化思绪于曲折的层次中,思绪在曲折的逻辑中出奇制胜地推演,就成了鲁迅杂文的一大创造。《记念刘和珍君》的抒情就这样带上了杂文的特点。

——孙绍振评价《记念刘和珍君》

[资源助读]

作者简介

伟大的窃火者——鲁迅

窃火者:普罗米修斯冒着生命危险盗来天火,给人类带来温暖和光明,希望和理想。鲁迅曾以“窃火者”自喻。

鲁迅(1881—1936),原名周树人,浙江绍兴人,文学家、思想家、革命家,新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人之一。曾经留学日本学医,后弃医从文。1918年第一次以“鲁迅”为笔名发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。代表作有小说集《呐喊》《彷徨》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《坟》《华盖集》《南腔北调集》等。

作品背景

1926年3月18日,为抗议日本军舰炮击天津大沽口的侵略行径,北京各界民众在天安门前集会抗议,会后到段祺瑞执政府前请愿。女师大师生由学生会组织上街,领队的就是年仅22岁的学生自治会主席刘和珍。段祺瑞执政府命令卫队向请愿队伍开枪射击,并用大刀铁棍追打砍杀,打死打伤二百余人。刘和珍走在前头,首当其冲,中弹倒下。张静淑和杨德群先后前去搀扶,也相继中弹。这就是震惊中外的“三一八”惨案。

刘和珍是鲁迅先生的学生,是一位爱国的热血青年,她的牺牲使鲁迅先生感到了莫大的悲哀,而当时的反动文人还在一些刊物上发表文章对爱国青年进行污蔑、中伤,更使鲁迅先生悲愤至极。同年4月,鲁迅先生写下了忧愤深广、感情浓郁的叙事性悼念杂文《记念刘和珍君》。

相关常识

散文与杂文的区别

1.定义的区别

杂文是一种直接而迅速地反映社会现实生活或表现作者思想观点的文艺性论文,特点是短小、活泼、犀利,以思想性、论战性见长。

散文是一种作者写自己经历见闻中的真情实感的灵活精干的文学 体裁。

2.特点的区别

杂文具有战斗性,对于“有害的事物”“立刻给以反响或抗争”,是“感应的神经”“攻守的手足”;杂文又有愉悦性,它使读者在笑声中愉快地和那些旧事物告别,获得美的精神享受。愉悦性伴随战斗性而生。

散文形散神不散。“形散”主要是说散文取材十分广泛自由,不受时间和空间的限制;表现手法不拘一格。“神不散”主要是从散文的立意方面说的,即散文所要表达的主题必须明确而集中,无论散文的内容多么广泛,表现手法多么灵活,无不为更好地表达主题服务。

3.内容的区别

散文没有固定的格式,写起来较为随意,但大多数作家都不能随意写作,因为随意写作很难控制这篇文章,即很难随意收住。

杂文需要巨大的信息量,杂文写作者需要对政治、经济、社会、历史、伦理等都有所涉猎,并且熟知各类新闻,对新闻要特别敏感,特别注重延伸思考能力、逆向思考能力。

[知识梳理]

1.读准字音

tǎnɡ

dí

lìn

hái

fěi

fēi

zì

chóu chú

nüè

fēi

cuán

zǎn

2.写对字形

骜

骛

鹜

喋

堞

谍

避

霹

壁

戮

戳

截

蔼

霭

殒

陨

意思是用写文章来当作哭泣。

牺牲生命也在所不惜。

4.词语辨析

爆发·暴发

爆发:火山内部的岩浆突然冲破地壳,向四外迸出;突然发作。 暴发:突然发财或得势(多含贬义);突然发作。

相同点:都含有“突然发作”的意思。

不同点:二者适用对象不同。“爆发”多指人为的大的或抽象的现象、情况突然发作,如力量、情绪、事变等;还特指火山爆发。“暴发”多指自然现象或事物突然发作;还可指一个人突然发财或得势,多含贬义,如“暴发户”。

例句 ①曾经封杀电动车的某市推出新政策,助推了电动车市场的 。

②由于护路工人的精心管理,不论大雪封山还是山洪 ,这条运输线总是畅通无阻。

爆发

暴发

为了忘却的记念

这篇文章是以自己同五个青年作家的同志关系为线索,把材料融在自己的情感中。叙事迹,尽力保存所能得到的材料,而深深地以知道得太少为憾。抒发自己的情感,是把对牺牲者的悼念和对反动派的憎恨两方面联结起来写的。这样写,感人至深。这是纪念文章的典范。

[资源助读]

作品背景

土地革命战争时期,国民党反动派配合反革命的军事“围剿”,疯狂地进行反革命的文化“围剿”。他们一方面利用反动文人对抗革命文艺运动,一方面大肆逮捕、拘禁、秘密杀害革命作家。1931年1月17日,柔石、白莽等“左联”的五位青年作家被捕;同年2月7日,被秘密杀害于国民党反动派设在上海龙华的特务机关淞沪警备司令部。大批“左联”作家被通缉,鲁迅先生也时刻面临被捕的危险境地。但鲁迅先生没有畏惧反动派的屠刀和淫威,在闻知柔石、白莽等“左联”的五位青年遇难的消息后,发表《中国无产阶级革命文学和前驱的血》《黑暗中国的文艺界的现状》等文章,深刻揭露国民党反动派的罪行。在烈士遇难两周年的日子里,即1933年2月7—8日,鲁迅先生怀着无限的悲愤写下了这篇文章《为了忘却的记念》。

相关常识

“左联”

中国左翼作家联盟,简称“左联”,是中国共产党领导的文学团体,1930年3月成立于上海。“左联”的成立,对于团结和组织进步作家批判国民党文化专制政策和推进革命文学运动,起到很大作用,标志着革命文学运动的新阶段。“左联”的旗帜人物是鲁迅。左翼作家联盟中,有很多进步青年作家,例如丁玲、夏衍、冯雪峰、冯乃超等,他们无不接受过鲁迅先生的指导和关怀。

“左联”五烈士

1931年2月7日,柔石、胡也频、白莽、李伟森、冯铿五位“左联”作家被国民党秘密杀害于上海龙华,牺牲的这五位革命战士,史称“‘左联’五烈士”。

“‘左联’五烈士”出身不同,经历不同,但有着同样的抱负。他们的文章诗作,在中国文学史上留下了浓墨重彩的一笔,“是东方的微光,是林中的响箭,是冬末的萌芽”“是对于前驱者的爱的大纛,也是对于摧残者的憎的丰碑”。

[知识梳理]

1.读准字音

sǒng

kēng

pán

rù

shuài

lǜ

shǔn

jì

zhàn

qiè

tuò

tà

2.写对字形

抵

诋

砥

账

帐

胀

焰

谄

陷

辩

辨

辫

形容对待事情非常严肃认真。

延长一口残存的呼吸,意为努力挣扎着勉强活下去。

比喻怀才不遇或好人失足参加坏集团,也泛指珍贵的东西得不到赏识。

思想感情随着情况的变迁而发生变化。

做事急于求成。

4.词语辨析

隐约其辞·闪烁其词

隐约其辞:形容说话躲躲闪闪,不清楚。 闪烁其词:形容说话吞吞吐吐。

相同点:都含有“含含糊糊”的意思。

不同点:“隐约其辞”强调的是不说清楚,不敢把话照直说出来;“闪烁其词”强调的是知道缘由,但是不肯透露真相或回避要害问题。

例句 ①王夫人之所以听了袭人的进言,赶着叫“我的儿”,是因为王夫人察觉到袭人 背后的担忧与忠诚。

②在询问过程中,民警发现车内一男子 ,拒绝透露真实姓名。

隐约其辞

闪烁其词

文本研读 任务探究

课堂精研

研读任务一 梳理文章结构,理清文章脉络

[情境导入] 汪洋恣肆、纵横捭阖、自由驰骋、轻盈多姿是散文的特点,散文表面看似“散”,却是形散意连,“散”而不乱,一线贯穿。我们之前学过的鲁迅的《从百草园到三味书屋》以“我”对童年生活的向往和留恋之情为线索,串联起了若干童年往事。那么同是鲁迅的散文,《记念刘和珍君》和《为了忘却的记念》又是如何结构全篇的呢

1.本文如果直接从第三部分刘和珍的平时表现写起,把一、二部分移到第五部分后,按时间顺序展开思路,好不好 为什么

点拨 不好。如果先写刘和珍平时的表现,再按时间顺序展开,就成了单为刘和珍一人作纪念文章或作传了,而本文题目虽为《记念刘和珍君》,实际目的却是以“记念刘和珍君”为切入点,评述这次惨案,警醒人们不忘血债。从写作缘由写起,正好概括了发生惨案两周来各方面的动态和作者的感情历程,既营造了浓郁的抒情氛围,又丰富了文章内涵,延展了写作目的。

2.关于刘和珍遇害的情况,从概况到细节,文章的思路是怎样展开的 如果把概况和细节合在一起写可不可以 为什么

点拨 第四部分先写概况,即伤亡情况,再写段祺瑞执政府的诬蔑和走狗文人的流言,形成强烈的反差,其中的荒谬性不言而喻,愤怒的控诉就如火山爆发。接着,第五部分深入写细节,针对所谓“暴徒”“受人利用”等流言,写刘和珍参加请愿是“欣然前往”的,又写段祺瑞执政府怎样用枪弹和棍棒虐杀刘和珍等人,这些反差强烈的事实就成为痛斥反动派的铁证。写刘和珍遇害的情况,是为了揭露段祺瑞执政府的“凶残”和流言家的“下劣”。把遇害情况与细节分开来写,把段祺瑞执政府的诬蔑和走狗文人的流言摆在中间,可以充分显示其荒谬性,并使遇难细节成为痛斥反动派的事实。所以不能把概况和细节合在一起写。

3.《为了忘却的记念》一文的感情线索是什么 请简要分析。

点拨 贯穿全文的感情线索是渗透在字里行间对五烈士的深情的悼念、热烈的颂扬,对国民党反动派凶残卑鄙的法西斯暴行的强烈愤恨,对革命同志的真切激励和对革命未来的乐观。如文章的首尾,“只因为两年以来,悲愤总时时来袭击我的心”“我又沉重的感到我失掉了很好的朋友,中国失掉了很好的青年”“不是年青的为年老的写记念,而在这三十年中,却使我目睹许多青年的血,层层淤积起来,将我埋得不能呼吸”“这是怎样的世界呢”“但我知道,即使不是我,将来总会有记起他们,再说他们的时候的。……”如第四部分中“他的身上中了十弹”“原来如此!……”等。

4.《为了忘却的记念》一文人物多、材料多,作者却收放自如,使文章结构严谨,请说说作者是怎样组织材料的。

点拨 ①从整体上看,作者抒写对烈士的纪念,主要是以自己的悲愤感情为线索串联有关材料的。②从思路上看,作者在对人物的安排上处理得详略得当,主次有序,花大量笔墨详写柔石与白莽二人,又用简笔勾勒冯铿,对胡也频和李伟森两位烈士则略略提及,这是从有关人物与其关系的密切程度着笔的,符合记叙对材料的取舍要求。③在顺序安排上,作者又采用由此及彼的方式,由一个自然引出另一个。比如由《文艺新闻》的一篇文章引出与白莽的交往,由与白莽的交往自然引出对柔石的刻画,又由对柔石的刻画简单叙及冯铿,再由五人的被难顺带提及李伟森、胡也频二人。写法上有分有合,有主有次,有详有略,显得从容不迫,运用得当,穿插自如。④从表达上看,在对相关事件进行叙述的基础上,作者又进行适当的抒情、议论,使叙述进一步深化,给读者留下深刻印象。

研读任务二 分析人物形象

[情境导入] 《记念刘和珍君》《为了忘却的记念》在文中都记述、描写了为革命而牺牲的爱国青年,对反动统治阶级屠杀革命青年的暴行进行了无情揭露,对革命青年勇于斗争、不怕牺牲的精神进行了歌颂。仔细阅读这两篇文章,分析其中的人物形象。

5.分析《记念刘和珍君》中运用了哪些形象塑造的方法,塑造了刘和珍怎样的形象。

点拨 (要点)(1)形象塑造方法:①选取有意义的小事来表现人物性格。②善于抓细节来抒发感慨。如反复强调刘和珍“微笑着”“态度很温和”。③运用人物的肖像描写。④运用反衬手法。如用刘和珍的善良可爱反衬反动派的凶残和反动文人的下劣。⑤记叙、议论、抒情等表达方式综合运用,思想深刻,感情强烈。

(2)刘和珍形象:①思想进步,追求真理。她毅然预定了《莽原》全年,表现她自觉、坚定地追求思想进步。②勇于反抗,乐观温和。她敢于反抗广有羽翼的一校之长。她并不桀骜锋利,而是常常微笑,态度温和。她具有革命乐观主义精神,既勇猛顽强又温和善良。③正义果敢,有责任心。“待到学校恢复旧观”,她担忧母校的前途,“黯然至于泣下”,说明她关心母校命运,体现了思想的深沉和胸怀的博大。④勇敢坚强、忠贞爱国。“欣然前往”执政府门前请愿,说明她勇敢坚强,拥有一腔爱国热情。

6.文章题为《记念刘和珍君》,但除了写刘和珍,还写了哪几类人 他们在“三一八”惨案后有什么表现 作者对他们的态度和感情又是怎样的

人物类型 表 现 作者态度 作者感情

爱国青年:猛士、苟活者(我)

悼念

尊敬、激励

沉痛悼念、赞颂、尊敬

反动派:当局者、流言家、有恶意的闲人

污蔑

控诉、抨击

控诉其暴行,痛斥其无耻谰言

麻木的民众:庸人、无恶意的闲人

淡漠

哀伤、唤醒

痛心民族的衰亡,渴望并呼唤他们的“爆发”

7.阅读《为了忘却的记念》,说说作者通过哪些具体生动的材料,表现了白莽形象的什么特点。

点拨 通过白莽对《彼得斐传》和诗的翻译及有意曲译,他与鲁迅初次见面后的来信并坦率地表示“很悔和我相见”,刚从狱中释出,热天穿厚棉袍,汗流满面,登门拜访鲁迅,并告知自己是革命者,这三则具体生动的材料,表现了白莽勤奋坦诚、爱憎分明、坚强乐观的革命文学青年的形象特点。

分析散文中的人物形象

1.与小说中人物形象的区别

小说是以塑造人物形象为中心的,以人物形象反映社会生活。而散文中的人物形象往往是真实的,它并非以塑造人物形象为核心,而是借助人物形象表达作者的某种思想感情,所以散文中可以没有中心人物,也可以有多个中心人物。如鲁迅的《记念刘和珍君》,刘和珍确有其人其事,鲁迅借对刘和珍的悼念,揭露段祺瑞执政府对学生的残害及反动文人的丑恶嘴脸,所以,鲁迅对刘和珍的形象塑造只选取能表现其温和、善良、有上进心和责任感的几件事,而没有作过多的描写和叙述。

2.常见设问方式

(1)请结合文章,简析文中“某某”这一人物形象。

(2)请用简洁的词语概括“某某”形象的内在特点。

(3)某段描写表现了人物的什么心理(性格、情感)

(4)你认为文中的“某某”是一个怎样的人

(5)简要概括作品中人物形象的特点。

3.答题思路

①理清文章思路,概括出围绕这个人物写了哪几件事。

②找出对人物外貌、语言、动作、心理等描写的句子,结合具体情节分析其性格特征。

③根据文章的写作背景,明确人物的身份地位及典型意义。

8.怎样理解柔石的“迂” 鲁迅先生为什么在纪念文章里说他“迂”

点拨 柔石的“迂”指两个方面,一是对社会的黑暗、人心的险恶,还缺乏清醒的深刻的认识,因而不免碰钉子;二是受“男女授受不亲”的影响,和女性在一起不自然,难为情,连一同走路都不敢,后来就是敢了,还要拉开距离。柔石的“迂”,固然说明他对时代、对社会缺乏洞察力,单纯幼稚,但至少说明他心地善良,品行端正。

鲁迅写他的“迂”,笔端饱含深情。鲁迅要告诉世人,柔石的心太好了,他太善良,太老实了!同时暗示他从事的事业是正义的,反动派残害这样的青年,足见其残暴、反动。

研读任务三 探寻艺术手法,理解句子含意

[情境导入] 《记念刘和珍君》和《为了忘却的记念》都是鲁迅为纪念牺牲的进步青年所写的回忆性散文,但在写作手法和语言表达上又各有特色。认真阅读这两篇文章,体会艺术手法,品读句子含意。

9.作者说“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者 ”我们应该怎样理解“真的猛士” 为什么说他们既是“哀痛者”又是“幸福者”

点拨 “真的猛士”指的是刘和珍这些革命先驱者。他们不回避残酷的现实,不逃避凶残的斗争,不惧怕血腥的屠杀,不吝惜捐躯牺牲。他们为国家和民族的前途、人民的悲惨命运而哀痛,以挽救祖国和民族沦亡为己任,以勇往直前、奋斗、献身为最大的幸福。所以他们既是“哀痛者”,又是“幸福者”。

10.许广平曾说:“《记念刘和珍君》这篇文章真是一字一泪,是用血泪写出了心坎里的同声一哭。”这篇文章的语言具有深刻的哲理意味,有许多精辟的警句,感人至深,请品读以下句子。

(1)怎样理解“人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手”

(2)如何理解“我向来是不惮以最坏的恶意,来推测中国人的,然而我还不料,也不信竟会下劣凶残到这地步”

点拨 (1)这句话以煤的形成比喻人类发展的历史。人类历史每前进一步,都需要付出血的代价。徒手请愿虽然付出极大代价,但结果对社会进步影响并不大。因此,作者不主张徒手请愿,而希望人们从这次惨案中吸取教训,采用更有效的斗争方式。

(2)“向来”一词强调了这种认识的深刻性和一贯性。“不料”和“不信竟会下劣凶残到这地步”,说明现实的黑暗远远超出了作者的想象,从而突出了段祺瑞执政府杀害爱国青年的极端“下劣凶残”。

11.阅读《为了忘却的记念》后,请你谈谈如何理解“当时上海的报章都不敢载这件事,或者也许是不愿,或不屑载这件事,只在《文艺新闻》上有一点隐约其辞的文章”中的“不敢载”“不愿”“不屑载”。

点拨 句中“不敢载”“不愿”“不屑载”等词既构成排比,各个词语本身也言小旨大。“不敢载”表现了舆论界恐惧的心理状态,而这种心理状态让人不难想见高压统治,从而传神地再现了黑暗现实;“不愿”“不屑载”则又从两面对“不敢载”作了有力补充,表现了舆论界的软弱与冷漠,进而把舆论界对烈士遇难的反应全面地反映出来。本文的战斗性由此可见一斑。这句话客观而真实地再现了当时舆论界对五个青年作家遇害这件事的态度,从一个侧面反映了现实的黑暗,可谓意味深长。

12.(拓展延伸)回答下面(1)(2)两个问题,并试着分析引用和用典的区别。

(1)怎样理解《记念刘和珍君》中作者引用陶潜诗作的目的和意义

(2)如何理解《为了忘却的记念》中的三处典故

(3)结合上面两个问题,试着分析引用和用典的区别。

点拨 (1)内容上,写出了青山埋忠骨之意;情感上,寄托了死难者与青山同在的深挚情感;主旨上,表达了爱国青年的牺牲所产生的影响。

(2)第一处所用典故是方孝孺被处死,表现朱棣残杀方孝孺及其族人的惨无人道;第二处所用典故是《说岳全传》高僧坐化,表现秦桧对岳飞的残害及赶尽杀绝的狠戾;第三处所用典故是向子期写《思旧赋》,表示司马氏杀害天下文士的残暴无情。

作者借这三个典故,暗指国民党反动派残杀青年的暴行,揭露国民党反动派之专制高压统治。

(3)引用是指写文章时,有意引用现成语、诗句、格言、典故等,以表达自己的思想感情,说明自己对新问题、新道理的见解,所以用典和引用是所属关系。若要区分引用和用典,就要看被引用的内容在文章中的作用,比如作者引用陶潜的诗作来表达自己对死难者的感慨,借别人的诗作来表现自己的情感;而用典就是作者现在对遇难青年的情感态度跟对方孝孺、岳飞、天下文士等人被残杀的愤懑之情一样,这是用典。

思维提升

[比较鉴赏]

两篇纪念性文章的综合比较

《记念刘和珍君》和《为了忘却的记念》同为纪念性文章,却又各有特色,试根据下表比较这两篇文章的异同。

[整合建构]

记念刘和珍君

思路整合

文章主旨

本文以痛斥反动派、悼念烈士的悲愤感情为线索,赞扬了刘和珍等爱国青年不畏强暴、不怕牺牲、与帝国主义及其走狗英勇斗争的精神,揭露了反动军阀的凶残卑劣及其走狗的阴险无耻,总结了“三一八”惨案的教训,鼓励革命者继续战斗。同时告诫爱国青年们要总结血的教训,改变斗争方式,并号召人们起来战斗,不做庸人。

为了忘却的记念

思路整合

文章主旨

本文通过对白莽、柔石等五位烈士生平及遇难情况的回忆,高度赞扬了烈士们善良、执着、坚忍的优秀品质,抒发了对烈士的沉痛悼念和无限尊敬之情,揭露了国民党反动派杀害革命作家的卑劣行径,表达了作者化悲痛为力量、与黑暗势力不懈斗争的坚定决心和必胜信念。

课外拓展 比较阅读

千人写和珍,同中亦有异

民国以来最黑暗的一天

——“三一八”惨案72周年祭

那一天,阳光如此灿烂。那一天,人潮如此汹涌。那一天,青春如此妩媚。那一天,枪声如此清脆。

72年了,岁月无声无息地过去。五千年的文明,在这一天之前,有比这一天更沉重的记忆;在这一天之后,也有比这一天更沉重的记忆。于是,我们忘却了这一天:1926年3月18日。

3月18日,是一扇透出微光的窗户。

刘和珍,1904年出生于江西南昌。自幼丧父,家境清贫。我可以想见你的勤劳,你高超的针线与厨艺,你与母亲相依为命,你在一盏如豆的灯下读书到天明。1918年,刘和珍以优异成绩考入南昌女子师范学校,担任校刊《女师周刊》的编辑。我在图书馆找了好久,也没找到你的文章,但我猜想,你的文字必不同于卓文君,不同于薛涛,不同于袁枚的女弟子们——蕴藉中有锋芒,温婉中有热情。1923年,你考入国立北京女子高等师范学校预科,不久,转入北京女子师范大学英文系,被选为学生自治会主席。鲁迅先生的印象是“常常微笑着,态度很温和”“也还是始终微笑着,态度很温和”。然而,子弹却不会还报你以微笑。一颗子弹从你背部入,斜穿心肺。那年,你才 22岁。

如花似玉的年龄,诗与歌的年龄。你们如此平凡,以致我想找一点更为鲜活的资料也未能如愿。我不知道你们是否恋爱过或者正在恋爱。我想,你们收到男孩子的情书时一定脸红心跳,你们去约会前一定不忘在鬓角插上一朵栀子花。你们读《伤逝》,为子君的不幸而流泪。你们除了校服以外,也喜欢鲜艳的旗袍。你们在宿舍里,制造着女孩子的秘密,同学亲如姐妹。你们到北京才一两年,还没有吃够冰糖葫芦,还没有看够香山的红叶,还没有听够飒飒的风声。你们原以为,古老的北京城一团和气,就像北京腔一样平缓悠长。那一天,你们放下那本没有看完的书,小心地折个角,想:回来再接着看。三三两两的,你们上路了。

母亲还在遥远的家乡等着你们归来,等你们静静地伏在膝下。最后一封家书还没寄出,最后一句是俏皮的笑话。你们抬着头,蹦蹦跳跳的。你们与我同龄,还是孩子呵。3月早春,北京的天空中飞满各式各样的风筝。冰刚化,草刚绿。风沙很大,扑在你们娇嫩的皮肤上。谁会想到呢,枪声在风中响起来,你们吃惊地看着士兵举起枪,你们举着小旗的手捂住突然喷血的伤口。你们还来不及奔跑,白色的围巾已然飘落。你们呼叫着同伴的名字,却没有回答。

鲁迅先生写下了《记念刘和珍君》。你们喜欢读先生的文章。先生写道:“然而既然有了血痕了,当然不觉要扩大。至少,也当浸渍了亲族,师友,爱人的心,纵使时光流驶,洗成绯红,也会在微漠的悲哀中永存微笑的和蔼的旧影。”72年之后,我读先生的文章,看你们的照片,流我自己的眼泪。这泪与你们的鲜血相比,该是怎样微不足道呵。活着或者死去,已然不是一个问题。

72年过去了。保存下来的只有文字和图片,我的案头,一片狼藉。我听见了枪声,看见了鲜血,红色的大地与蓝色的天空,黑色的军警制服与白色的学生装,悠婉的鸽哨与短暂的枪声。那一刹那,我已经死过,紧紧地挽着你们的手。那一刹那,我重新复活,在你们的血泊中前行。我知道,你们的眸子注视着我,你们将为我祝福。

(有删改)

阅读思考

1.这篇文章和鲁迅的《记念刘和珍君》的写作对象是一致的,但写作角度有区别,在不同作者的眼中,刘和珍的形象侧重面也有区别。请从写作角度和形象侧重面两方面尝试分析这两篇文章的区别。

答案《民国以来最黑暗的一天——“三一八”惨案72周年祭》,作者是后来者,写于惨案发生72周年时。作者是以后来者感念的视角来写的,抒情克制、客观,相对理性。在作者笔下,刘和珍自幼丧父,家境清贫,勤劳苦读,文字有锋芒,有热情。

《记念刘和珍君》,作者鲁迅与刘和珍是师生关系,同时也是写文编文者与读者的关系,写于4月1日,即刘和珍的追悼会一周后。作者爱恨交织,情感抒发强烈。在作者笔下,刘和珍追求真理,自强上进;始终微笑着,和蔼;勇敢坚强,忠贞爱国。

2.这篇文章和鲁迅的《记念刘和珍君》在纪念英雄、悼念烈士时,也写到了自己,他们都是怎么写自己的 请试着进行分析。

答案《民国以来最黑暗的一天——“三一八”惨案72周年祭》中写“那一刹那,我已经死过,紧紧地挽着你们的手。那一刹那,我重新复活,在你们的血泊中前行”,“已经死过”是因为作者受到烈士们爱国精神的感染,自己仿佛走进历史,走到她们的身边,挽着她们的手,并肩战斗,一起牺牲;“重新复活”是因为作者受到烈士们精神的激励,在其精神鼓舞下,“愤然前行”。

《记念刘和珍君》中鲁迅也写到了自己,说刘和珍“不是‘苟活到现在的我’的学生,是为了中国而死的中国的青年”,对刘和珍的死不敢相信,“但我对于这些传说,竟至于颇为怀疑”,反衬出敌人的卑鄙无耻。

本课结束

第二单元

6 记念刘和珍君 为了忘却的记念

语 文

内容索引

自主预习 积累梳理

文本研读 任务探究

课外拓展 比较阅读

[单元目标导引]

学习任务群 中国革命传统作品研习

单元人文主题 苦难与新生

学科素养目标 1.深刻认识革命传统,树立正确的世界观、人生观和价值观,激发奋发向上的精神力量。

2.了解纪实作品和虚构作品各自的特点和表现手法,欣赏作家塑造艺术形象的深刻功力和富有个性的创作风格。

3.拓展阅读革命文化作品,尝试自主编辑作品集。

[学习任务纵览]

单元篇目 学习任务 活动导引

6 记念刘和珍君/鲁迅 为了忘却的记念/鲁迅 ①了解文章的写作背景,理清写作思 路,体会作者“悲愤交加”的情感。 ②根据人物外貌、行为及细节描写等,分析感受作品中的人物形象。 ③品味语言,结合语境理解文中重要句子的含意,学习记叙、议论、抒情相结合的写法。 作者说:“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者 ”我们应该怎样理解“真的猛士” 为什么说他们既是“哀痛者”又是“幸福者”

单元篇目 学习任务 活动导引

7 包身工/夏衍 ①了解报告文学的体裁特点,了解作者及文章的写作背景。 ②学习课文点面结合和以包身工问题为中心,在复杂的记叙中有条理地穿插描写、议论和抒情的写法。 ③认识包身工制度的罪恶,学会关注现实,培养社会责任感。 《包身工》以铁的事实、精确的数据、精辟的分析和评论,把劳动强度最大、地位最低、待遇最差、痛苦最深的奴隶一样做工的女孩们的遭遇公之于世。学完了这篇报告文学,你认为造成包身工悲惨命运的罪魁祸首是谁

单元篇目 学习任务 活动导引

8 荷花淀/孙犁 小二黑结婚(节选)/赵树理 党费/王愿坚 ①了解作家的创作风格和创作成就,整体领略其小说独特的艺术风格。 ②梳理小说情节结构,整体认知小说。 ③分析、鉴赏小说中的人物形象,学习刻画人物的写作方法。 ④感悟小说所表达的主旨。 孙犁先生说过:“看到真善美的极致,我写了一些作品。”《荷花淀》一文便呈现出多角度、多层次的美,请结合文本探讨这篇小说表现了怎样的美。

单元写作任务 学写札记

自主预习 积累梳理

记念刘和珍君

鲁迅的《记念刘和珍君》在鲁迅散文中无疑是抒情的双璧之一,文章针对现实的批判和赞颂,既有战斗性也有抒情性。文章藏匿锋芒,深化思绪于曲折的层次中,思绪在曲折的逻辑中出奇制胜地推演,就成了鲁迅杂文的一大创造。《记念刘和珍君》的抒情就这样带上了杂文的特点。

——孙绍振评价《记念刘和珍君》

[资源助读]

作者简介

伟大的窃火者——鲁迅

窃火者:普罗米修斯冒着生命危险盗来天火,给人类带来温暖和光明,希望和理想。鲁迅曾以“窃火者”自喻。

鲁迅(1881—1936),原名周树人,浙江绍兴人,文学家、思想家、革命家,新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人之一。曾经留学日本学医,后弃医从文。1918年第一次以“鲁迅”为笔名发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。代表作有小说集《呐喊》《彷徨》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《坟》《华盖集》《南腔北调集》等。

作品背景

1926年3月18日,为抗议日本军舰炮击天津大沽口的侵略行径,北京各界民众在天安门前集会抗议,会后到段祺瑞执政府前请愿。女师大师生由学生会组织上街,领队的就是年仅22岁的学生自治会主席刘和珍。段祺瑞执政府命令卫队向请愿队伍开枪射击,并用大刀铁棍追打砍杀,打死打伤二百余人。刘和珍走在前头,首当其冲,中弹倒下。张静淑和杨德群先后前去搀扶,也相继中弹。这就是震惊中外的“三一八”惨案。

刘和珍是鲁迅先生的学生,是一位爱国的热血青年,她的牺牲使鲁迅先生感到了莫大的悲哀,而当时的反动文人还在一些刊物上发表文章对爱国青年进行污蔑、中伤,更使鲁迅先生悲愤至极。同年4月,鲁迅先生写下了忧愤深广、感情浓郁的叙事性悼念杂文《记念刘和珍君》。

相关常识

散文与杂文的区别

1.定义的区别

杂文是一种直接而迅速地反映社会现实生活或表现作者思想观点的文艺性论文,特点是短小、活泼、犀利,以思想性、论战性见长。

散文是一种作者写自己经历见闻中的真情实感的灵活精干的文学 体裁。

2.特点的区别

杂文具有战斗性,对于“有害的事物”“立刻给以反响或抗争”,是“感应的神经”“攻守的手足”;杂文又有愉悦性,它使读者在笑声中愉快地和那些旧事物告别,获得美的精神享受。愉悦性伴随战斗性而生。

散文形散神不散。“形散”主要是说散文取材十分广泛自由,不受时间和空间的限制;表现手法不拘一格。“神不散”主要是从散文的立意方面说的,即散文所要表达的主题必须明确而集中,无论散文的内容多么广泛,表现手法多么灵活,无不为更好地表达主题服务。

3.内容的区别

散文没有固定的格式,写起来较为随意,但大多数作家都不能随意写作,因为随意写作很难控制这篇文章,即很难随意收住。

杂文需要巨大的信息量,杂文写作者需要对政治、经济、社会、历史、伦理等都有所涉猎,并且熟知各类新闻,对新闻要特别敏感,特别注重延伸思考能力、逆向思考能力。

[知识梳理]

1.读准字音

tǎnɡ

dí

lìn

hái

fěi

fēi

zì

chóu chú

nüè

fēi

cuán

zǎn

2.写对字形

骜

骛

鹜

喋

堞

谍

避

霹

壁

戮

戳

截

蔼

霭

殒

陨

意思是用写文章来当作哭泣。

牺牲生命也在所不惜。

4.词语辨析

爆发·暴发

爆发:火山内部的岩浆突然冲破地壳,向四外迸出;突然发作。 暴发:突然发财或得势(多含贬义);突然发作。

相同点:都含有“突然发作”的意思。

不同点:二者适用对象不同。“爆发”多指人为的大的或抽象的现象、情况突然发作,如力量、情绪、事变等;还特指火山爆发。“暴发”多指自然现象或事物突然发作;还可指一个人突然发财或得势,多含贬义,如“暴发户”。

例句 ①曾经封杀电动车的某市推出新政策,助推了电动车市场的 。

②由于护路工人的精心管理,不论大雪封山还是山洪 ,这条运输线总是畅通无阻。

爆发

暴发

为了忘却的记念

这篇文章是以自己同五个青年作家的同志关系为线索,把材料融在自己的情感中。叙事迹,尽力保存所能得到的材料,而深深地以知道得太少为憾。抒发自己的情感,是把对牺牲者的悼念和对反动派的憎恨两方面联结起来写的。这样写,感人至深。这是纪念文章的典范。

[资源助读]

作品背景

土地革命战争时期,国民党反动派配合反革命的军事“围剿”,疯狂地进行反革命的文化“围剿”。他们一方面利用反动文人对抗革命文艺运动,一方面大肆逮捕、拘禁、秘密杀害革命作家。1931年1月17日,柔石、白莽等“左联”的五位青年作家被捕;同年2月7日,被秘密杀害于国民党反动派设在上海龙华的特务机关淞沪警备司令部。大批“左联”作家被通缉,鲁迅先生也时刻面临被捕的危险境地。但鲁迅先生没有畏惧反动派的屠刀和淫威,在闻知柔石、白莽等“左联”的五位青年遇难的消息后,发表《中国无产阶级革命文学和前驱的血》《黑暗中国的文艺界的现状》等文章,深刻揭露国民党反动派的罪行。在烈士遇难两周年的日子里,即1933年2月7—8日,鲁迅先生怀着无限的悲愤写下了这篇文章《为了忘却的记念》。

相关常识

“左联”

中国左翼作家联盟,简称“左联”,是中国共产党领导的文学团体,1930年3月成立于上海。“左联”的成立,对于团结和组织进步作家批判国民党文化专制政策和推进革命文学运动,起到很大作用,标志着革命文学运动的新阶段。“左联”的旗帜人物是鲁迅。左翼作家联盟中,有很多进步青年作家,例如丁玲、夏衍、冯雪峰、冯乃超等,他们无不接受过鲁迅先生的指导和关怀。

“左联”五烈士

1931年2月7日,柔石、胡也频、白莽、李伟森、冯铿五位“左联”作家被国民党秘密杀害于上海龙华,牺牲的这五位革命战士,史称“‘左联’五烈士”。

“‘左联’五烈士”出身不同,经历不同,但有着同样的抱负。他们的文章诗作,在中国文学史上留下了浓墨重彩的一笔,“是东方的微光,是林中的响箭,是冬末的萌芽”“是对于前驱者的爱的大纛,也是对于摧残者的憎的丰碑”。

[知识梳理]

1.读准字音

sǒng

kēng

pán

rù

shuài

lǜ

shǔn

jì

zhàn

qiè

tuò

tà

2.写对字形

抵

诋

砥

账

帐

胀

焰

谄

陷

辩

辨

辫

形容对待事情非常严肃认真。

延长一口残存的呼吸,意为努力挣扎着勉强活下去。

比喻怀才不遇或好人失足参加坏集团,也泛指珍贵的东西得不到赏识。

思想感情随着情况的变迁而发生变化。

做事急于求成。

4.词语辨析

隐约其辞·闪烁其词

隐约其辞:形容说话躲躲闪闪,不清楚。 闪烁其词:形容说话吞吞吐吐。

相同点:都含有“含含糊糊”的意思。

不同点:“隐约其辞”强调的是不说清楚,不敢把话照直说出来;“闪烁其词”强调的是知道缘由,但是不肯透露真相或回避要害问题。

例句 ①王夫人之所以听了袭人的进言,赶着叫“我的儿”,是因为王夫人察觉到袭人 背后的担忧与忠诚。

②在询问过程中,民警发现车内一男子 ,拒绝透露真实姓名。

隐约其辞

闪烁其词

文本研读 任务探究

课堂精研

研读任务一 梳理文章结构,理清文章脉络

[情境导入] 汪洋恣肆、纵横捭阖、自由驰骋、轻盈多姿是散文的特点,散文表面看似“散”,却是形散意连,“散”而不乱,一线贯穿。我们之前学过的鲁迅的《从百草园到三味书屋》以“我”对童年生活的向往和留恋之情为线索,串联起了若干童年往事。那么同是鲁迅的散文,《记念刘和珍君》和《为了忘却的记念》又是如何结构全篇的呢

1.本文如果直接从第三部分刘和珍的平时表现写起,把一、二部分移到第五部分后,按时间顺序展开思路,好不好 为什么

点拨 不好。如果先写刘和珍平时的表现,再按时间顺序展开,就成了单为刘和珍一人作纪念文章或作传了,而本文题目虽为《记念刘和珍君》,实际目的却是以“记念刘和珍君”为切入点,评述这次惨案,警醒人们不忘血债。从写作缘由写起,正好概括了发生惨案两周来各方面的动态和作者的感情历程,既营造了浓郁的抒情氛围,又丰富了文章内涵,延展了写作目的。

2.关于刘和珍遇害的情况,从概况到细节,文章的思路是怎样展开的 如果把概况和细节合在一起写可不可以 为什么

点拨 第四部分先写概况,即伤亡情况,再写段祺瑞执政府的诬蔑和走狗文人的流言,形成强烈的反差,其中的荒谬性不言而喻,愤怒的控诉就如火山爆发。接着,第五部分深入写细节,针对所谓“暴徒”“受人利用”等流言,写刘和珍参加请愿是“欣然前往”的,又写段祺瑞执政府怎样用枪弹和棍棒虐杀刘和珍等人,这些反差强烈的事实就成为痛斥反动派的铁证。写刘和珍遇害的情况,是为了揭露段祺瑞执政府的“凶残”和流言家的“下劣”。把遇害情况与细节分开来写,把段祺瑞执政府的诬蔑和走狗文人的流言摆在中间,可以充分显示其荒谬性,并使遇难细节成为痛斥反动派的事实。所以不能把概况和细节合在一起写。

3.《为了忘却的记念》一文的感情线索是什么 请简要分析。

点拨 贯穿全文的感情线索是渗透在字里行间对五烈士的深情的悼念、热烈的颂扬,对国民党反动派凶残卑鄙的法西斯暴行的强烈愤恨,对革命同志的真切激励和对革命未来的乐观。如文章的首尾,“只因为两年以来,悲愤总时时来袭击我的心”“我又沉重的感到我失掉了很好的朋友,中国失掉了很好的青年”“不是年青的为年老的写记念,而在这三十年中,却使我目睹许多青年的血,层层淤积起来,将我埋得不能呼吸”“这是怎样的世界呢”“但我知道,即使不是我,将来总会有记起他们,再说他们的时候的。……”如第四部分中“他的身上中了十弹”“原来如此!……”等。

4.《为了忘却的记念》一文人物多、材料多,作者却收放自如,使文章结构严谨,请说说作者是怎样组织材料的。

点拨 ①从整体上看,作者抒写对烈士的纪念,主要是以自己的悲愤感情为线索串联有关材料的。②从思路上看,作者在对人物的安排上处理得详略得当,主次有序,花大量笔墨详写柔石与白莽二人,又用简笔勾勒冯铿,对胡也频和李伟森两位烈士则略略提及,这是从有关人物与其关系的密切程度着笔的,符合记叙对材料的取舍要求。③在顺序安排上,作者又采用由此及彼的方式,由一个自然引出另一个。比如由《文艺新闻》的一篇文章引出与白莽的交往,由与白莽的交往自然引出对柔石的刻画,又由对柔石的刻画简单叙及冯铿,再由五人的被难顺带提及李伟森、胡也频二人。写法上有分有合,有主有次,有详有略,显得从容不迫,运用得当,穿插自如。④从表达上看,在对相关事件进行叙述的基础上,作者又进行适当的抒情、议论,使叙述进一步深化,给读者留下深刻印象。

研读任务二 分析人物形象

[情境导入] 《记念刘和珍君》《为了忘却的记念》在文中都记述、描写了为革命而牺牲的爱国青年,对反动统治阶级屠杀革命青年的暴行进行了无情揭露,对革命青年勇于斗争、不怕牺牲的精神进行了歌颂。仔细阅读这两篇文章,分析其中的人物形象。

5.分析《记念刘和珍君》中运用了哪些形象塑造的方法,塑造了刘和珍怎样的形象。

点拨 (要点)(1)形象塑造方法:①选取有意义的小事来表现人物性格。②善于抓细节来抒发感慨。如反复强调刘和珍“微笑着”“态度很温和”。③运用人物的肖像描写。④运用反衬手法。如用刘和珍的善良可爱反衬反动派的凶残和反动文人的下劣。⑤记叙、议论、抒情等表达方式综合运用,思想深刻,感情强烈。

(2)刘和珍形象:①思想进步,追求真理。她毅然预定了《莽原》全年,表现她自觉、坚定地追求思想进步。②勇于反抗,乐观温和。她敢于反抗广有羽翼的一校之长。她并不桀骜锋利,而是常常微笑,态度温和。她具有革命乐观主义精神,既勇猛顽强又温和善良。③正义果敢,有责任心。“待到学校恢复旧观”,她担忧母校的前途,“黯然至于泣下”,说明她关心母校命运,体现了思想的深沉和胸怀的博大。④勇敢坚强、忠贞爱国。“欣然前往”执政府门前请愿,说明她勇敢坚强,拥有一腔爱国热情。

6.文章题为《记念刘和珍君》,但除了写刘和珍,还写了哪几类人 他们在“三一八”惨案后有什么表现 作者对他们的态度和感情又是怎样的

人物类型 表 现 作者态度 作者感情

爱国青年:猛士、苟活者(我)

悼念

尊敬、激励

沉痛悼念、赞颂、尊敬

反动派:当局者、流言家、有恶意的闲人

污蔑

控诉、抨击

控诉其暴行,痛斥其无耻谰言

麻木的民众:庸人、无恶意的闲人

淡漠

哀伤、唤醒

痛心民族的衰亡,渴望并呼唤他们的“爆发”

7.阅读《为了忘却的记念》,说说作者通过哪些具体生动的材料,表现了白莽形象的什么特点。

点拨 通过白莽对《彼得斐传》和诗的翻译及有意曲译,他与鲁迅初次见面后的来信并坦率地表示“很悔和我相见”,刚从狱中释出,热天穿厚棉袍,汗流满面,登门拜访鲁迅,并告知自己是革命者,这三则具体生动的材料,表现了白莽勤奋坦诚、爱憎分明、坚强乐观的革命文学青年的形象特点。

分析散文中的人物形象

1.与小说中人物形象的区别

小说是以塑造人物形象为中心的,以人物形象反映社会生活。而散文中的人物形象往往是真实的,它并非以塑造人物形象为核心,而是借助人物形象表达作者的某种思想感情,所以散文中可以没有中心人物,也可以有多个中心人物。如鲁迅的《记念刘和珍君》,刘和珍确有其人其事,鲁迅借对刘和珍的悼念,揭露段祺瑞执政府对学生的残害及反动文人的丑恶嘴脸,所以,鲁迅对刘和珍的形象塑造只选取能表现其温和、善良、有上进心和责任感的几件事,而没有作过多的描写和叙述。

2.常见设问方式

(1)请结合文章,简析文中“某某”这一人物形象。

(2)请用简洁的词语概括“某某”形象的内在特点。

(3)某段描写表现了人物的什么心理(性格、情感)

(4)你认为文中的“某某”是一个怎样的人

(5)简要概括作品中人物形象的特点。

3.答题思路

①理清文章思路,概括出围绕这个人物写了哪几件事。

②找出对人物外貌、语言、动作、心理等描写的句子,结合具体情节分析其性格特征。

③根据文章的写作背景,明确人物的身份地位及典型意义。

8.怎样理解柔石的“迂” 鲁迅先生为什么在纪念文章里说他“迂”

点拨 柔石的“迂”指两个方面,一是对社会的黑暗、人心的险恶,还缺乏清醒的深刻的认识,因而不免碰钉子;二是受“男女授受不亲”的影响,和女性在一起不自然,难为情,连一同走路都不敢,后来就是敢了,还要拉开距离。柔石的“迂”,固然说明他对时代、对社会缺乏洞察力,单纯幼稚,但至少说明他心地善良,品行端正。

鲁迅写他的“迂”,笔端饱含深情。鲁迅要告诉世人,柔石的心太好了,他太善良,太老实了!同时暗示他从事的事业是正义的,反动派残害这样的青年,足见其残暴、反动。

研读任务三 探寻艺术手法,理解句子含意

[情境导入] 《记念刘和珍君》和《为了忘却的记念》都是鲁迅为纪念牺牲的进步青年所写的回忆性散文,但在写作手法和语言表达上又各有特色。认真阅读这两篇文章,体会艺术手法,品读句子含意。

9.作者说“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者 ”我们应该怎样理解“真的猛士” 为什么说他们既是“哀痛者”又是“幸福者”

点拨 “真的猛士”指的是刘和珍这些革命先驱者。他们不回避残酷的现实,不逃避凶残的斗争,不惧怕血腥的屠杀,不吝惜捐躯牺牲。他们为国家和民族的前途、人民的悲惨命运而哀痛,以挽救祖国和民族沦亡为己任,以勇往直前、奋斗、献身为最大的幸福。所以他们既是“哀痛者”,又是“幸福者”。

10.许广平曾说:“《记念刘和珍君》这篇文章真是一字一泪,是用血泪写出了心坎里的同声一哭。”这篇文章的语言具有深刻的哲理意味,有许多精辟的警句,感人至深,请品读以下句子。

(1)怎样理解“人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手”

(2)如何理解“我向来是不惮以最坏的恶意,来推测中国人的,然而我还不料,也不信竟会下劣凶残到这地步”

点拨 (1)这句话以煤的形成比喻人类发展的历史。人类历史每前进一步,都需要付出血的代价。徒手请愿虽然付出极大代价,但结果对社会进步影响并不大。因此,作者不主张徒手请愿,而希望人们从这次惨案中吸取教训,采用更有效的斗争方式。

(2)“向来”一词强调了这种认识的深刻性和一贯性。“不料”和“不信竟会下劣凶残到这地步”,说明现实的黑暗远远超出了作者的想象,从而突出了段祺瑞执政府杀害爱国青年的极端“下劣凶残”。

11.阅读《为了忘却的记念》后,请你谈谈如何理解“当时上海的报章都不敢载这件事,或者也许是不愿,或不屑载这件事,只在《文艺新闻》上有一点隐约其辞的文章”中的“不敢载”“不愿”“不屑载”。

点拨 句中“不敢载”“不愿”“不屑载”等词既构成排比,各个词语本身也言小旨大。“不敢载”表现了舆论界恐惧的心理状态,而这种心理状态让人不难想见高压统治,从而传神地再现了黑暗现实;“不愿”“不屑载”则又从两面对“不敢载”作了有力补充,表现了舆论界的软弱与冷漠,进而把舆论界对烈士遇难的反应全面地反映出来。本文的战斗性由此可见一斑。这句话客观而真实地再现了当时舆论界对五个青年作家遇害这件事的态度,从一个侧面反映了现实的黑暗,可谓意味深长。

12.(拓展延伸)回答下面(1)(2)两个问题,并试着分析引用和用典的区别。

(1)怎样理解《记念刘和珍君》中作者引用陶潜诗作的目的和意义

(2)如何理解《为了忘却的记念》中的三处典故

(3)结合上面两个问题,试着分析引用和用典的区别。

点拨 (1)内容上,写出了青山埋忠骨之意;情感上,寄托了死难者与青山同在的深挚情感;主旨上,表达了爱国青年的牺牲所产生的影响。

(2)第一处所用典故是方孝孺被处死,表现朱棣残杀方孝孺及其族人的惨无人道;第二处所用典故是《说岳全传》高僧坐化,表现秦桧对岳飞的残害及赶尽杀绝的狠戾;第三处所用典故是向子期写《思旧赋》,表示司马氏杀害天下文士的残暴无情。

作者借这三个典故,暗指国民党反动派残杀青年的暴行,揭露国民党反动派之专制高压统治。

(3)引用是指写文章时,有意引用现成语、诗句、格言、典故等,以表达自己的思想感情,说明自己对新问题、新道理的见解,所以用典和引用是所属关系。若要区分引用和用典,就要看被引用的内容在文章中的作用,比如作者引用陶潜的诗作来表达自己对死难者的感慨,借别人的诗作来表现自己的情感;而用典就是作者现在对遇难青年的情感态度跟对方孝孺、岳飞、天下文士等人被残杀的愤懑之情一样,这是用典。

思维提升

[比较鉴赏]

两篇纪念性文章的综合比较

《记念刘和珍君》和《为了忘却的记念》同为纪念性文章,却又各有特色,试根据下表比较这两篇文章的异同。

[整合建构]

记念刘和珍君

思路整合

文章主旨

本文以痛斥反动派、悼念烈士的悲愤感情为线索,赞扬了刘和珍等爱国青年不畏强暴、不怕牺牲、与帝国主义及其走狗英勇斗争的精神,揭露了反动军阀的凶残卑劣及其走狗的阴险无耻,总结了“三一八”惨案的教训,鼓励革命者继续战斗。同时告诫爱国青年们要总结血的教训,改变斗争方式,并号召人们起来战斗,不做庸人。

为了忘却的记念

思路整合

文章主旨

本文通过对白莽、柔石等五位烈士生平及遇难情况的回忆,高度赞扬了烈士们善良、执着、坚忍的优秀品质,抒发了对烈士的沉痛悼念和无限尊敬之情,揭露了国民党反动派杀害革命作家的卑劣行径,表达了作者化悲痛为力量、与黑暗势力不懈斗争的坚定决心和必胜信念。

课外拓展 比较阅读

千人写和珍,同中亦有异

民国以来最黑暗的一天

——“三一八”惨案72周年祭

那一天,阳光如此灿烂。那一天,人潮如此汹涌。那一天,青春如此妩媚。那一天,枪声如此清脆。

72年了,岁月无声无息地过去。五千年的文明,在这一天之前,有比这一天更沉重的记忆;在这一天之后,也有比这一天更沉重的记忆。于是,我们忘却了这一天:1926年3月18日。

3月18日,是一扇透出微光的窗户。

刘和珍,1904年出生于江西南昌。自幼丧父,家境清贫。我可以想见你的勤劳,你高超的针线与厨艺,你与母亲相依为命,你在一盏如豆的灯下读书到天明。1918年,刘和珍以优异成绩考入南昌女子师范学校,担任校刊《女师周刊》的编辑。我在图书馆找了好久,也没找到你的文章,但我猜想,你的文字必不同于卓文君,不同于薛涛,不同于袁枚的女弟子们——蕴藉中有锋芒,温婉中有热情。1923年,你考入国立北京女子高等师范学校预科,不久,转入北京女子师范大学英文系,被选为学生自治会主席。鲁迅先生的印象是“常常微笑着,态度很温和”“也还是始终微笑着,态度很温和”。然而,子弹却不会还报你以微笑。一颗子弹从你背部入,斜穿心肺。那年,你才 22岁。

如花似玉的年龄,诗与歌的年龄。你们如此平凡,以致我想找一点更为鲜活的资料也未能如愿。我不知道你们是否恋爱过或者正在恋爱。我想,你们收到男孩子的情书时一定脸红心跳,你们去约会前一定不忘在鬓角插上一朵栀子花。你们读《伤逝》,为子君的不幸而流泪。你们除了校服以外,也喜欢鲜艳的旗袍。你们在宿舍里,制造着女孩子的秘密,同学亲如姐妹。你们到北京才一两年,还没有吃够冰糖葫芦,还没有看够香山的红叶,还没有听够飒飒的风声。你们原以为,古老的北京城一团和气,就像北京腔一样平缓悠长。那一天,你们放下那本没有看完的书,小心地折个角,想:回来再接着看。三三两两的,你们上路了。

母亲还在遥远的家乡等着你们归来,等你们静静地伏在膝下。最后一封家书还没寄出,最后一句是俏皮的笑话。你们抬着头,蹦蹦跳跳的。你们与我同龄,还是孩子呵。3月早春,北京的天空中飞满各式各样的风筝。冰刚化,草刚绿。风沙很大,扑在你们娇嫩的皮肤上。谁会想到呢,枪声在风中响起来,你们吃惊地看着士兵举起枪,你们举着小旗的手捂住突然喷血的伤口。你们还来不及奔跑,白色的围巾已然飘落。你们呼叫着同伴的名字,却没有回答。

鲁迅先生写下了《记念刘和珍君》。你们喜欢读先生的文章。先生写道:“然而既然有了血痕了,当然不觉要扩大。至少,也当浸渍了亲族,师友,爱人的心,纵使时光流驶,洗成绯红,也会在微漠的悲哀中永存微笑的和蔼的旧影。”72年之后,我读先生的文章,看你们的照片,流我自己的眼泪。这泪与你们的鲜血相比,该是怎样微不足道呵。活着或者死去,已然不是一个问题。

72年过去了。保存下来的只有文字和图片,我的案头,一片狼藉。我听见了枪声,看见了鲜血,红色的大地与蓝色的天空,黑色的军警制服与白色的学生装,悠婉的鸽哨与短暂的枪声。那一刹那,我已经死过,紧紧地挽着你们的手。那一刹那,我重新复活,在你们的血泊中前行。我知道,你们的眸子注视着我,你们将为我祝福。

(有删改)

阅读思考

1.这篇文章和鲁迅的《记念刘和珍君》的写作对象是一致的,但写作角度有区别,在不同作者的眼中,刘和珍的形象侧重面也有区别。请从写作角度和形象侧重面两方面尝试分析这两篇文章的区别。

答案《民国以来最黑暗的一天——“三一八”惨案72周年祭》,作者是后来者,写于惨案发生72周年时。作者是以后来者感念的视角来写的,抒情克制、客观,相对理性。在作者笔下,刘和珍自幼丧父,家境清贫,勤劳苦读,文字有锋芒,有热情。

《记念刘和珍君》,作者鲁迅与刘和珍是师生关系,同时也是写文编文者与读者的关系,写于4月1日,即刘和珍的追悼会一周后。作者爱恨交织,情感抒发强烈。在作者笔下,刘和珍追求真理,自强上进;始终微笑着,和蔼;勇敢坚强,忠贞爱国。

2.这篇文章和鲁迅的《记念刘和珍君》在纪念英雄、悼念烈士时,也写到了自己,他们都是怎么写自己的 请试着进行分析。

答案《民国以来最黑暗的一天——“三一八”惨案72周年祭》中写“那一刹那,我已经死过,紧紧地挽着你们的手。那一刹那,我重新复活,在你们的血泊中前行”,“已经死过”是因为作者受到烈士们爱国精神的感染,自己仿佛走进历史,走到她们的身边,挽着她们的手,并肩战斗,一起牺牲;“重新复活”是因为作者受到烈士们精神的激励,在其精神鼓舞下,“愤然前行”。

《记念刘和珍君》中鲁迅也写到了自己,说刘和珍“不是‘苟活到现在的我’的学生,是为了中国而死的中国的青年”,对刘和珍的死不敢相信,“但我对于这些传说,竟至于颇为怀疑”,反衬出敌人的卑鄙无耻。

本课结束