7《包身工》课件(共45张PPT)统编版选择性必修中册

文档属性

| 名称 | 7《包身工》课件(共45张PPT)统编版选择性必修中册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-29 11:35:10 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

第二单元

7 包身工

语 文

内容索引

自主预习 积累梳理

文本研读 任务探究

课外拓展 比较阅读

自主预习 积累梳理

[资源助读]

作者简介

“国家有杰出贡献的电影艺术家”——夏衍

夏衍(1900—1995),原名沈乃熙,浙江杭州人,中国剧作家、电影艺术家、社会活动家,国务院特授予其“国家有杰出贡献的电影艺术家”称号。早年留学日本,1927年加入中国共产党。曾参加太阳社,是左翼作家联盟的发起人之一。全国性抗战初期主办《救亡日报》和《华商报》。中华人民共和国成立后,曾任中国文联副主席、文化部副部长。

主要作品有话剧剧本《上海屋檐下》《法西斯细菌》等,并把小说《祝福》《林家铺子》等改编为电影剧本。

作品背景

本文是夏衍先生于1935年,经过几个月的实地考察之后写作的一篇反映中国劳工悲惨生活的带有经典意义的报告文学。

文章反映的是20世纪30年代国民党统治区的黑暗现实。当时中国农村在帝国主义特别是日本帝国主义的经济侵略下日益衰败,加上地主的剥削,农民生活极为困苦。靠近上海的苏北地区,每年都有大批生活难以为继的农家女孩被诱骗到上海来做包身工。随着日本帝国主义侵略的步步深入,我国人民的抗日情绪不断高涨,上海工人运动十分活跃。日本资本家为避免罢工带来的威胁,就更大规模地雇用包身工来代替普通的自由劳动者。

为了揭露帝国主义及其走狗对工人的野蛮压榨和残酷迫害,唤醒工人阶级起来反抗,夏衍先生于1935年选择了一家名叫“三井系”的日本工厂,以“外头工人”的身份混进纱厂,对包身工的生活进行了全面细致的观察,掌握了第一手真实材料,写成此文。文章以铁一般的事实,揭露了这一特定历史条件下所产生的包身工制度的罪恶。

相关常识

报告文学

文艺性的通讯、速写、特写、采访报告等的总称。属于散文体裁。以生活中的真人真事为表现对象,运用文学的描写手法,使人与事更具典型意义,但在基本事实上不允许虚构。产生于近代欧洲,“五四”后传入中国。夏衍的《包身工》是中国最早的报告文学代表作。20世纪70年代末曾产生徐迟的《哥德巴赫猜想》等优秀作品。

[知识梳理]

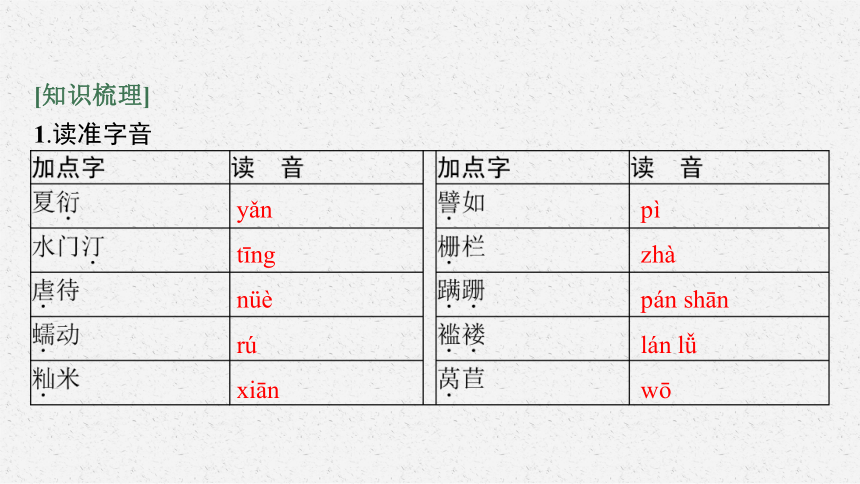

1.读准字音

yǎn

tīng

nüè

rú

xiān

pì

zhà

pán shān

lán lǚ

wō

kū

niù

ǎo

ào

quān

juàn

nòng

lòng

gǔn

hōng

hòng

hǒng

yà

zhá

bǐng

píng

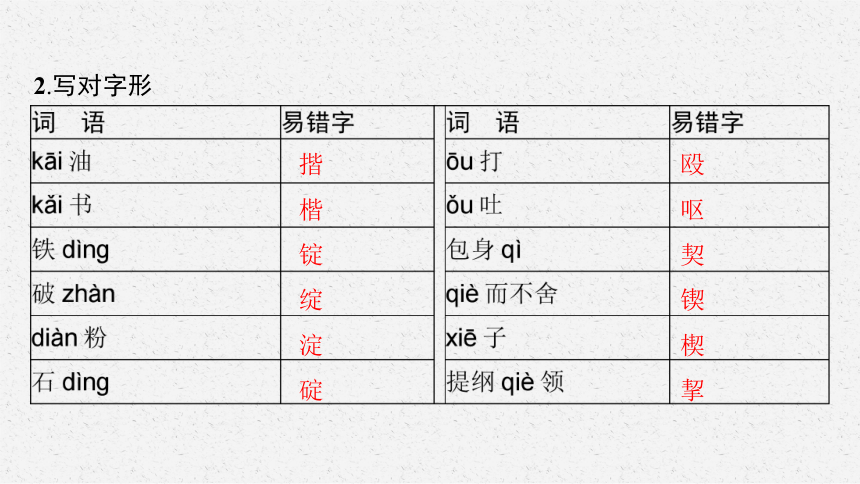

2.写对字形

揩

楷

锭

绽

淀

碇

殴

呕

契

锲

楔

挈

(衣服)破烂。

泛指劝说别人接受某种意见或主张。文中指四处活动,用谎言劝说别人。

固执任性,不听从别人的意见。

腿脚不灵便,走路缓慢、摇摆的样子。

用卑贱的态度向人讨好。

指统治者掌握生死、赏罚的大权。

外面攻打,里面接应。

4.词语辨析

营利·盈利

营利:是指以金钱、财务、劳务等为资本而获得经济上的利益。 盈利:扣除成本后获得的利润。

相同点:两者都有“获得利润”的意思。

不同点:“营利”作动词,指谋求利润,重在“谋求”。“盈利”作名词,指获得的 利润。

例句 ①法院经审理认为,被告人郐某、王某以 为目的,未经著作权人许可,复制其美术作品,情节特别严重,其行为均构成侵犯著作权罪。

②昨日该集团发布了年度财报,数据惊艳,其成立十年,终于实现了首次年度 ,迎来了成立后最好的一年。

营利

盈利

抱怨·报怨

抱怨:心中不满,数说别人不对;埋怨。 报怨:对所怨恨的人作出反应。

相同点:两者都有“不满”的意思。

不同点:“抱怨”侧重数说别人不对。“报怨”强调反应,语意重。

例句 ①当我们 大蒜价格暴涨、指责恶意炒作的时候,我们突然意识到并不是所有人都把这当作一件坏事,比如种植大蒜的农民。

例句 ②有人说,做人做事要受得住委屈,经得起冤枉,而且还要以德 。

抱怨

报怨

横七竖八·乱七八糟

横七竖八:形容纵横杂乱。 乱七八糟:形容混乱;乱糟糟的。

相同点:两者都有“杂乱无章”的意思。

不同点:所形容对象的形式和范围不同。“横七竖八”指具体形象的事物,所指对象有局限性,范围窄些。“乱七八糟”所形容的对象范围广,可以是具体的事物,也可以是抽象的事物。

例句 ①被赶出候机楼后,他与当地的一位好友取得联系,对方把他和同事接到家中, 十几个人 地躺在客厅里。

②他东一嘴,西一嘴,说了很多, 的,好多想说的话又忘了,也渐渐跑题。

横七竖八

乱七八糟

文本研读 任务探究

课堂精研

研读任务一 分析文章的结构和选材

[情境导入] 理清线索,分析结构是我们学习一篇文章首先要做到的,如果把结构比作骨骼的话,材料就是它的血肉。只有辨清骨骼,熟悉选材特点,我们才能从整体上把握这篇文章。

1.这篇报告文学以包身工一天的活动为记叙主线,穿插有关包身工制度的起因、发展和趋向的说明和议论,二者有机地结合起来表现主题。

(1)文章按照从清晨到夜晚的时间顺序记述了包身工一天的活动,请根据文本内容填出下面导图的空缺部分。

四点过一刻:起床情形,住宿低劣→( )→

( )→放工时候:收工情形,悲惨命运

(2)作者按照从历史到现实的思路来揭示包身工制度的罪恶,请根据文本内容填出下面导图的空缺部分。

( )→包身工制度的发展→

( )→包身工制度的结局

四点半之后:早饭惨象,饮食粗劣

五点钟:劳动情况,条件恶劣

包身工制度的产生

包身工制度的恶果

2.《包身工》这篇报告文学的材料极为丰富,结构纵横交错,作者是如何构思谋篇的 请结合文本分析。

点拨 ①以时间为线索,围绕包身工一天的生活和做工来组织材料,中间穿插一些背景材料和作者的议论。

②把具体生动的描写和精辟的说明、议论交织在一起,相互补充,层层推进。既从纵的方面展示出包身工的悲惨生活境况,又从横的方面说明了包身工制度的发生、发展及后果;既揭露了中国封建势力的凶残本性,又控诉了帝国主义的强盗行径,从而使作品主线突出,穿插有致,增强了文章的说服力。

3.课文中用到的材料可以分为两类:一类是新闻事实,一类是背景材料。这两个方面的内容在课文中是如何有机地融合在一起的

点拨 文章在叙述了一些新闻事实之后,往往引入一些背景材料,揭示包身工制度的起源、发展等情况。中间都有一些转折性的词句,使得衔接自然流畅。比如写四点过一刻被骂作“猪猡”的包身工起身的情景之后,就以“但是,她们正式的名称却是‘包身工’”一句作为过渡,写这些乡下姑娘是如何被带工老板骗到城里来的。在介绍了四点半之后包身工们吃粥的情景后,就用“廉价‘机器’”来衔接,引出了日本厂家特别愿意雇用包身工的原因,对包身工受剥削、受压榨的情况作了具体、详细的介绍。

4.本文在选择材料方面注意了典型化,这主要体现在哪些地方

点拨 ①典型人物。从上海杨树浦福临路东洋纱厂工房区域内两千个左右的包身工中,作者选择了“芦柴棒”重点刻画,并贯穿全文。

②典型细节。细节描写,会使读者如同身临其境,感受到丰富、具体、真实的形象和事件。像“打呵欠”“叹气”“寻衣服”“穿错了别人的鞋子”“胡乱地踏在别人身上”“叫喊”等等,把这些细节连缀起来,就刻画出了包身工起床时的场面。

③典型场面。场面描写,是在一个特定的环境里,围绕着一个中心人物,表现其他众多人物的活动。如对包身工制度的形成也是通过带工到乡下“游说”的场面,形象地加以表现的。读了这部分,我们既看到了带工在花言巧语地进行欺骗,又仿佛看到了那些极端痛苦、走投无路的农民们在认真地听着,在动心地思索,最后忍痛画押签字,把亲生的女儿卖给了带工的骗子。

④典型数据。在说明包身工居住条件的恶劣,在中国的日本纱厂飞跃地庞大的情况,工人中包身工惊人的比例等时,作者运用了大量的数据,以无可辩驳的事实,更有力地揭露包身工制度的罪恶,具有雄辩的力量。

研读任务二 鉴赏艺术手法,领会新闻性和文学性的统一

[情境导入] “言之无文,行之不远”,有时候我们向亲朋好友讲故事时,对方很难受到触动,产生共情,原因不在于故事本身,而在于我们讲故事的方式:是不是过于概括,缺少细节;是不是缺乏感受,只有事实本身……我们也会有很多困惑,故事的真实性和文学性矛盾吗 让我们带着这些问题,一起走进研读任务二来探索。

5.作者在文章的最后三段作了哪些联想 这些联想对表达中心有什么作用

点拨 ①由包身工制度联想到船户养墨鸭捕鱼的事。通过联想把包身工和墨鸭比较,指出墨鸭养活船户,包身工养活带工老板。但船户对墨鸭没有怎么虐待,带工老板却残酷压迫包身工,连一点施与的温情也没有,强烈地揭示了包身工受压迫的惨重和人不如禽的命运。

②由包身工的处境联想到16世纪封建制度下的奴隶,指出20世纪的工人却和16世纪的奴隶受着同样惨无人道的待遇。

③联想到美国进步作家索洛警告美国资产阶级的话,既控诉了资本家对包身工的剥削压迫,又表现了作者对包身工制度必然灭亡、新社会必然出现的信心。

6.为了准确而深刻地再现包身工制度的黑暗、残酷,作者精心选材,描写了包身工一天的生活状况。他所用的手法是“点面结合”。所谓“面”,就是一般的、概括性的材料;所谓“点”,就是一些典型的人物、典型的事例和典型的细节。请结合文本分析。

点拨 本文既有对包身工悲惨遭遇的概括介绍,对包身工群体形象的简略描写,如作者在记叙中集中写了包身工的起床、早餐、上工、放工四个场面,这面上的记叙与描写概括了包身工一天的生活和劳动状况,又有对“芦柴棒”“小福子”等典型人物的生动描写,作者以“芦柴棒”为例,通过“生病被打”“被泼冷水”“抄身”等细节描写,写出了包身工奴隶般地被榨完残留在皮骨里的最后一滴血汗为止的悲惨命运。“小福子”遭到“拿莫温”和“东洋婆”毒打惩罚的描写,也反映了包身工的不幸遭遇。

7.如何理解报告文学是新闻性和文学性的统一 请根据学习《包身工》的经验来回答这个问题。

点拨 新闻性指文章的真实性。作者做了大量的调查,掌握了第一手资料。用白描式的叙述话语,冷静地记录人物的言行。文学性不仅仅是所谓的文学手法的使用,更多的是作家的一种读者意识,体现为一种读者的阅读感受。“包身工”对大多数读者来说是一个新奇的名称,同时也构成了明显的阅读障碍。作者在给出陌生化诱惑的同时,也注意到了读者可能遭遇的阅读困境,于是解释性的话语便适时地出现在了文本的叙事链条中,给出了很多的名词及解释 。

研读任务三 赏析文章语言特点,领会作者思想感情

[情境导入] 文章都是根据一定的目的来表情达意的,只有把握住作者的情感,领会文章的主旨,才能透析文中具体的情节构思、语言表达的侧重点,更好地领会其表达恰如其分的地方。反之,只有更好地把握文中的语言表达,看到细微之处,才能充分领会作者的情感。

8.本文许多语句都富有特色,或含蓄或鲜明地表达了作者的观点,寄寓着作者的思想感情,请仿照下面的示例,赏析下面的句子。

例句:已经是旧历四月中旬了,上午四点过一刻,晓星才从慢慢地推移着的淡云里面消去,蜂房般的格子铺里的生物已经在蠕动了。

赏析:这是本文的开头一句,令人震撼。首先它强调了时间之早,才上午四点过一刻;更令人心惊的是,那里面不是“人”,而是“生物”。她们没有人的生活,更没有人的尊严。既然如此,她们只能像蜂房里的蜜蜂那样“蠕动”了。

(1)有几个“慈祥”的老板到小菜场去收集一些莴苣的菜叶,用盐一浸,这就是她们难得的佳肴。

(2)红砖头的怪物,已经张着嘴巴在等待着它的滋养物了。

(3)工作,工作,衰弱到不能走路还是工作,手脚像芦柴棒一般地瘦,身体像弓一样地弯,面色像死人一样地惨!

(4)在这千万被饲养者中间,没有光,没有热,没有温情,没有希望……没有法律,没有人道。这儿有的是20世纪的烂熟了的技术、机械、体制和对这种体制忠实服役的16世纪封建制度下的奴隶!

点拨 (1)“慈祥”这个褒义词,在这句话中转为贬义,这说明有的老板提供“粥菜”,看起来好像是为了改善包身工的生活,实质上却是心怀鬼胎,为了从包身工身上榨取更多的利润。“佳肴”本指精美的菜肴,从菜场上收集来的菜叶当然算不上什么佳肴,作者故意称为“佳肴”,反衬出包身工“粥菜”之难得及质量之粗劣,暗含讽刺的意味。

(2)“红砖头的怪物”,指的是帝国主义资本家的纺织厂,“张着嘴巴”既形象地写出了它大门洞开、等待着廉价劳动力的情形,又暗示了帝国主义资本家吃人的本性。对于这些封闭严密,又有重重关卡、打手密布的纺织厂来说,弱小的乡下姑娘们正是“滋养物”,让纺织厂变得庞大。它们的暴利,就是包身工的血汗凝成的。

(3)这里作者用“像……一般”“像……一样”的句式,从手脚之瘦、身体之单薄变形、面色之惨白三个方面描写出了饱受摧残的包身工形象,读来字字是泪,字字是血。

(4)这是作者对包身工制度的控诉,运用了排比的修辞手法,以排山倒海的气势指斥包身工制度的罪恶。

9.这是一篇令人深感震撼的报告文学,因为文中透露着作者种种强烈的感情。你认为文章表达了怎样的感情

点拨 ①对包身工及其家庭的深切同情。全篇文字,都透露着作者的这种感情,从描写她们的住、食、工作,到她们的有病不能休息、累死方停息的悲惨命运,无不表现出作者对她们深深的同情。

②对帝国主义资本家、带工老板及其走狗的憎恨。在文中,作者除了通过正面的语言、动作描写来刻画他们贪婪、冷酷、毫无人性的嘴脸,还用了很多反语来对他们进行讽刺。

③文中还有一种深深的悲哀之情。这种悲情很复杂,既有对包身工及其家庭不幸的悲哀,也有对包身工与外头工人、包身工之间关系冷漠的痛惜。

思维提升

[拓展探究]

《包身工》以铁的事实、精确的数据、精辟的分析和评论把劳动强度最大、地位最低、待遇最差、痛苦最深的奴隶一样做工的女孩们的遭遇公之于世。学完了这篇报告文学,你认为造成包身工悲惨命运的罪魁祸首是谁

答案 (观点一)我认为应该是带工老板,他们是一伙骗子。包身工是被带工凭着“将一根稻草讲成金条的嘴巴”从农村骗来的,是“顺从地替带工赚钱的‘机器’”, 包身工的身体是属于带工老板的,她们根本就没有“做”或者“不做”的自由。

(观点二)包身工固然是带工老板骗来的,但看问题要看实质,“东洋婆”和“拿莫温”们才是罪魁祸首,他们随时会对包身工“殴打、罚工钱和‘停生意’”,殴打之外还有饿饭、吊起、关黑房间等方法,种种惩罚让包身工苦不堪言,再说带工老板也是替他们干活。

(观点三)包身工制度是当时黑暗社会的产物,受到国民党反动政府“特殊优惠”的保护,是伴随中国农村经济衰败生长出来的一颗毒瘤,造成包身工悲惨命运的是压榨中国人民的反动统治者。

[整合建构]

思路整合

文章主旨

本文记述了旧中国包身工悲惨的生活和极端恶劣的生存环境,写出了帝国主义及其走狗对包身工的野蛮压榨和残酷迫害,揭示了“没有法律、没有人道”的包身工制度必然覆灭的命运。

课外拓展 比较阅读

弱势与强暴

——包身工问题的多样呈现

端 午 节

振 鹏

一

“明天不准停工。”

这是端午节的前一天。在下午将要放工的时候,C厂一间机器隆隆的屋子外面,庄严的写字间的对面墙上——叫工人发抖的布告处,张贴了这样一张新的布告。

拿着血汗去兑换工银的工人,经过长时间劳作之后,面色都呈现银灰如死的惨容,凝滞无光的双目更是冷涩不堪。他们疲乏不支的躯体,一个个都被棉花灰裹着,远看去就好像都穿了白花飞絮的花衣。悲鸣的汽笛第三次拉放之后,这些流血冒汗的动物(从他们的生活状况上想,根本就不能说是“人”)都陆续从花絮飞舞、浊气蒸发的车间(工人工作的地方)里面没精打采、很狼狈地走出。出了车间,首先呈现在他们眼前的,就是厂主新贴的赫赫布告,在“不准停工”的字样之前,放工的伴侣们都不知不觉地呆立着。一些教育权在先天就被褫夺了的工人,张望了一会儿,不觉就一致发出了“又是什么”的疑问。少数略微认得几个字的看后,即垂头丧气地发出了微微的叹息,从幽怨不平的叹息声中,可以听出“明天——不准停——工”的断句。探看亲友、打牌、休息的幻想和计划,都在这“明天——不准停——工”的断续声中化为轻烟——缥缈而不可触摸了。这些被榨取了血汗的工人,现在心坎里都起了异样的感触。他们失望而又沉默地经过管门的挨次严厉的搜索之后,各自回到自己的暗淡而又简陋,且不经风雨的贫民窟里去了。

二

“隆隆……”“隆……隆……隆……”常动不息的机器,仍旧不断地旋转着。

“呜——”早晨第一次的汽笛响了,提了饭篮,拿了衣包,一个个工人依然照例陆续走进那数千劳动者的总压榨机关内去拼滴血汗。

花絮依旧飞舞着,浊气依旧蒸发着,机器依旧转动着……这正是“不准停”的“明天”——旧历端午节。

又是汽笛一声,上午十二时放工的信号悲鸣了!

车间里的机器,不停地转动;花絮不停地飞舞;工人们在车轮转动花絮飞舞中,各自拿了饭篮,在机器旁的气管中吸取那黄色的带有强性锈质的蒸汽水,将饭泡热,用他们的午餐。花絮不时地落入碗内,随之就进了他们的口腔;纱头不时地断脱,饭碗便时常离开手而去从事工作。——这是每日的经常情形;不过在今天,各车间里都似乎表现出一种异样的哀怨、悲愤、沉闷、凄惨……的情景来。

沉默着……只有机器转动声……

一张字数较多的布告,又出现在黑色的魔鬼似的牌子上了:

“王阿三、张小毛、李定国、胡小妹、余国香、朱长富、卫炳生、刘阿桂、张翠芝等九人,不服命令,擅自停工,着即开除,以警将来,此布。”

第三次汽笛呜咽了,工人们机械似的又走出车间,拥挤到黑牌子旁边张望。

只有“唉……唉……”“王阿三、张小毛……开除了”“开除了九个”的低微叹息声,在死的沉默中颤动着……

一切依然继续着——飞絮的白花,出门时严密的搜索,疲乏躯体的挣扎……

(原载于1926年6月《中国青年》,有删改)

阅读思考

本文和《包身工》同属于报告文学,这两篇文章既有相同点,又有不同点,请分别找出来并加以分析。

答案

相同点:二者都属于报告文学,两篇文章的思想内容是一致的,作者都以饱蘸血泪的笔触描绘了旧中国劳苦大众的悲惨生活,控诉和声讨了半殖民地半封建社会吃人的罪恶。不同点:①《包身工》写作上的主要特点是将横断面的描写与一般情况介绍相结合,综合运用记叙、描写、议论、抒情等多种表达方式,既有文学性,又具有新闻性。《端午节》以时间的推移为线索,连缀了一系列场面,并注意环境氛围的渲染烘托。②《包身工》截取包身工从清晨起身到夜晚放工这样一个横断面,即所谓“包身工一日”;《端午节》以时间推移为线索,描写了纺织工人端午节前一天下午及端午节这天的主要生活、劳动过程,即所谓“纺织工一日半”。(言之有理即可)

本课结束

第二单元

7 包身工

语 文

内容索引

自主预习 积累梳理

文本研读 任务探究

课外拓展 比较阅读

自主预习 积累梳理

[资源助读]

作者简介

“国家有杰出贡献的电影艺术家”——夏衍

夏衍(1900—1995),原名沈乃熙,浙江杭州人,中国剧作家、电影艺术家、社会活动家,国务院特授予其“国家有杰出贡献的电影艺术家”称号。早年留学日本,1927年加入中国共产党。曾参加太阳社,是左翼作家联盟的发起人之一。全国性抗战初期主办《救亡日报》和《华商报》。中华人民共和国成立后,曾任中国文联副主席、文化部副部长。

主要作品有话剧剧本《上海屋檐下》《法西斯细菌》等,并把小说《祝福》《林家铺子》等改编为电影剧本。

作品背景

本文是夏衍先生于1935年,经过几个月的实地考察之后写作的一篇反映中国劳工悲惨生活的带有经典意义的报告文学。

文章反映的是20世纪30年代国民党统治区的黑暗现实。当时中国农村在帝国主义特别是日本帝国主义的经济侵略下日益衰败,加上地主的剥削,农民生活极为困苦。靠近上海的苏北地区,每年都有大批生活难以为继的农家女孩被诱骗到上海来做包身工。随着日本帝国主义侵略的步步深入,我国人民的抗日情绪不断高涨,上海工人运动十分活跃。日本资本家为避免罢工带来的威胁,就更大规模地雇用包身工来代替普通的自由劳动者。

为了揭露帝国主义及其走狗对工人的野蛮压榨和残酷迫害,唤醒工人阶级起来反抗,夏衍先生于1935年选择了一家名叫“三井系”的日本工厂,以“外头工人”的身份混进纱厂,对包身工的生活进行了全面细致的观察,掌握了第一手真实材料,写成此文。文章以铁一般的事实,揭露了这一特定历史条件下所产生的包身工制度的罪恶。

相关常识

报告文学

文艺性的通讯、速写、特写、采访报告等的总称。属于散文体裁。以生活中的真人真事为表现对象,运用文学的描写手法,使人与事更具典型意义,但在基本事实上不允许虚构。产生于近代欧洲,“五四”后传入中国。夏衍的《包身工》是中国最早的报告文学代表作。20世纪70年代末曾产生徐迟的《哥德巴赫猜想》等优秀作品。

[知识梳理]

1.读准字音

yǎn

tīng

nüè

rú

xiān

pì

zhà

pán shān

lán lǚ

wō

kū

niù

ǎo

ào

quān

juàn

nòng

lòng

gǔn

hōng

hòng

hǒng

yà

zhá

bǐng

píng

2.写对字形

揩

楷

锭

绽

淀

碇

殴

呕

契

锲

楔

挈

(衣服)破烂。

泛指劝说别人接受某种意见或主张。文中指四处活动,用谎言劝说别人。

固执任性,不听从别人的意见。

腿脚不灵便,走路缓慢、摇摆的样子。

用卑贱的态度向人讨好。

指统治者掌握生死、赏罚的大权。

外面攻打,里面接应。

4.词语辨析

营利·盈利

营利:是指以金钱、财务、劳务等为资本而获得经济上的利益。 盈利:扣除成本后获得的利润。

相同点:两者都有“获得利润”的意思。

不同点:“营利”作动词,指谋求利润,重在“谋求”。“盈利”作名词,指获得的 利润。

例句 ①法院经审理认为,被告人郐某、王某以 为目的,未经著作权人许可,复制其美术作品,情节特别严重,其行为均构成侵犯著作权罪。

②昨日该集团发布了年度财报,数据惊艳,其成立十年,终于实现了首次年度 ,迎来了成立后最好的一年。

营利

盈利

抱怨·报怨

抱怨:心中不满,数说别人不对;埋怨。 报怨:对所怨恨的人作出反应。

相同点:两者都有“不满”的意思。

不同点:“抱怨”侧重数说别人不对。“报怨”强调反应,语意重。

例句 ①当我们 大蒜价格暴涨、指责恶意炒作的时候,我们突然意识到并不是所有人都把这当作一件坏事,比如种植大蒜的农民。

例句 ②有人说,做人做事要受得住委屈,经得起冤枉,而且还要以德 。

抱怨

报怨

横七竖八·乱七八糟

横七竖八:形容纵横杂乱。 乱七八糟:形容混乱;乱糟糟的。

相同点:两者都有“杂乱无章”的意思。

不同点:所形容对象的形式和范围不同。“横七竖八”指具体形象的事物,所指对象有局限性,范围窄些。“乱七八糟”所形容的对象范围广,可以是具体的事物,也可以是抽象的事物。

例句 ①被赶出候机楼后,他与当地的一位好友取得联系,对方把他和同事接到家中, 十几个人 地躺在客厅里。

②他东一嘴,西一嘴,说了很多, 的,好多想说的话又忘了,也渐渐跑题。

横七竖八

乱七八糟

文本研读 任务探究

课堂精研

研读任务一 分析文章的结构和选材

[情境导入] 理清线索,分析结构是我们学习一篇文章首先要做到的,如果把结构比作骨骼的话,材料就是它的血肉。只有辨清骨骼,熟悉选材特点,我们才能从整体上把握这篇文章。

1.这篇报告文学以包身工一天的活动为记叙主线,穿插有关包身工制度的起因、发展和趋向的说明和议论,二者有机地结合起来表现主题。

(1)文章按照从清晨到夜晚的时间顺序记述了包身工一天的活动,请根据文本内容填出下面导图的空缺部分。

四点过一刻:起床情形,住宿低劣→( )→

( )→放工时候:收工情形,悲惨命运

(2)作者按照从历史到现实的思路来揭示包身工制度的罪恶,请根据文本内容填出下面导图的空缺部分。

( )→包身工制度的发展→

( )→包身工制度的结局

四点半之后:早饭惨象,饮食粗劣

五点钟:劳动情况,条件恶劣

包身工制度的产生

包身工制度的恶果

2.《包身工》这篇报告文学的材料极为丰富,结构纵横交错,作者是如何构思谋篇的 请结合文本分析。

点拨 ①以时间为线索,围绕包身工一天的生活和做工来组织材料,中间穿插一些背景材料和作者的议论。

②把具体生动的描写和精辟的说明、议论交织在一起,相互补充,层层推进。既从纵的方面展示出包身工的悲惨生活境况,又从横的方面说明了包身工制度的发生、发展及后果;既揭露了中国封建势力的凶残本性,又控诉了帝国主义的强盗行径,从而使作品主线突出,穿插有致,增强了文章的说服力。

3.课文中用到的材料可以分为两类:一类是新闻事实,一类是背景材料。这两个方面的内容在课文中是如何有机地融合在一起的

点拨 文章在叙述了一些新闻事实之后,往往引入一些背景材料,揭示包身工制度的起源、发展等情况。中间都有一些转折性的词句,使得衔接自然流畅。比如写四点过一刻被骂作“猪猡”的包身工起身的情景之后,就以“但是,她们正式的名称却是‘包身工’”一句作为过渡,写这些乡下姑娘是如何被带工老板骗到城里来的。在介绍了四点半之后包身工们吃粥的情景后,就用“廉价‘机器’”来衔接,引出了日本厂家特别愿意雇用包身工的原因,对包身工受剥削、受压榨的情况作了具体、详细的介绍。

4.本文在选择材料方面注意了典型化,这主要体现在哪些地方

点拨 ①典型人物。从上海杨树浦福临路东洋纱厂工房区域内两千个左右的包身工中,作者选择了“芦柴棒”重点刻画,并贯穿全文。

②典型细节。细节描写,会使读者如同身临其境,感受到丰富、具体、真实的形象和事件。像“打呵欠”“叹气”“寻衣服”“穿错了别人的鞋子”“胡乱地踏在别人身上”“叫喊”等等,把这些细节连缀起来,就刻画出了包身工起床时的场面。

③典型场面。场面描写,是在一个特定的环境里,围绕着一个中心人物,表现其他众多人物的活动。如对包身工制度的形成也是通过带工到乡下“游说”的场面,形象地加以表现的。读了这部分,我们既看到了带工在花言巧语地进行欺骗,又仿佛看到了那些极端痛苦、走投无路的农民们在认真地听着,在动心地思索,最后忍痛画押签字,把亲生的女儿卖给了带工的骗子。

④典型数据。在说明包身工居住条件的恶劣,在中国的日本纱厂飞跃地庞大的情况,工人中包身工惊人的比例等时,作者运用了大量的数据,以无可辩驳的事实,更有力地揭露包身工制度的罪恶,具有雄辩的力量。

研读任务二 鉴赏艺术手法,领会新闻性和文学性的统一

[情境导入] “言之无文,行之不远”,有时候我们向亲朋好友讲故事时,对方很难受到触动,产生共情,原因不在于故事本身,而在于我们讲故事的方式:是不是过于概括,缺少细节;是不是缺乏感受,只有事实本身……我们也会有很多困惑,故事的真实性和文学性矛盾吗 让我们带着这些问题,一起走进研读任务二来探索。

5.作者在文章的最后三段作了哪些联想 这些联想对表达中心有什么作用

点拨 ①由包身工制度联想到船户养墨鸭捕鱼的事。通过联想把包身工和墨鸭比较,指出墨鸭养活船户,包身工养活带工老板。但船户对墨鸭没有怎么虐待,带工老板却残酷压迫包身工,连一点施与的温情也没有,强烈地揭示了包身工受压迫的惨重和人不如禽的命运。

②由包身工的处境联想到16世纪封建制度下的奴隶,指出20世纪的工人却和16世纪的奴隶受着同样惨无人道的待遇。

③联想到美国进步作家索洛警告美国资产阶级的话,既控诉了资本家对包身工的剥削压迫,又表现了作者对包身工制度必然灭亡、新社会必然出现的信心。

6.为了准确而深刻地再现包身工制度的黑暗、残酷,作者精心选材,描写了包身工一天的生活状况。他所用的手法是“点面结合”。所谓“面”,就是一般的、概括性的材料;所谓“点”,就是一些典型的人物、典型的事例和典型的细节。请结合文本分析。

点拨 本文既有对包身工悲惨遭遇的概括介绍,对包身工群体形象的简略描写,如作者在记叙中集中写了包身工的起床、早餐、上工、放工四个场面,这面上的记叙与描写概括了包身工一天的生活和劳动状况,又有对“芦柴棒”“小福子”等典型人物的生动描写,作者以“芦柴棒”为例,通过“生病被打”“被泼冷水”“抄身”等细节描写,写出了包身工奴隶般地被榨完残留在皮骨里的最后一滴血汗为止的悲惨命运。“小福子”遭到“拿莫温”和“东洋婆”毒打惩罚的描写,也反映了包身工的不幸遭遇。

7.如何理解报告文学是新闻性和文学性的统一 请根据学习《包身工》的经验来回答这个问题。

点拨 新闻性指文章的真实性。作者做了大量的调查,掌握了第一手资料。用白描式的叙述话语,冷静地记录人物的言行。文学性不仅仅是所谓的文学手法的使用,更多的是作家的一种读者意识,体现为一种读者的阅读感受。“包身工”对大多数读者来说是一个新奇的名称,同时也构成了明显的阅读障碍。作者在给出陌生化诱惑的同时,也注意到了读者可能遭遇的阅读困境,于是解释性的话语便适时地出现在了文本的叙事链条中,给出了很多的名词及解释 。

研读任务三 赏析文章语言特点,领会作者思想感情

[情境导入] 文章都是根据一定的目的来表情达意的,只有把握住作者的情感,领会文章的主旨,才能透析文中具体的情节构思、语言表达的侧重点,更好地领会其表达恰如其分的地方。反之,只有更好地把握文中的语言表达,看到细微之处,才能充分领会作者的情感。

8.本文许多语句都富有特色,或含蓄或鲜明地表达了作者的观点,寄寓着作者的思想感情,请仿照下面的示例,赏析下面的句子。

例句:已经是旧历四月中旬了,上午四点过一刻,晓星才从慢慢地推移着的淡云里面消去,蜂房般的格子铺里的生物已经在蠕动了。

赏析:这是本文的开头一句,令人震撼。首先它强调了时间之早,才上午四点过一刻;更令人心惊的是,那里面不是“人”,而是“生物”。她们没有人的生活,更没有人的尊严。既然如此,她们只能像蜂房里的蜜蜂那样“蠕动”了。

(1)有几个“慈祥”的老板到小菜场去收集一些莴苣的菜叶,用盐一浸,这就是她们难得的佳肴。

(2)红砖头的怪物,已经张着嘴巴在等待着它的滋养物了。

(3)工作,工作,衰弱到不能走路还是工作,手脚像芦柴棒一般地瘦,身体像弓一样地弯,面色像死人一样地惨!

(4)在这千万被饲养者中间,没有光,没有热,没有温情,没有希望……没有法律,没有人道。这儿有的是20世纪的烂熟了的技术、机械、体制和对这种体制忠实服役的16世纪封建制度下的奴隶!

点拨 (1)“慈祥”这个褒义词,在这句话中转为贬义,这说明有的老板提供“粥菜”,看起来好像是为了改善包身工的生活,实质上却是心怀鬼胎,为了从包身工身上榨取更多的利润。“佳肴”本指精美的菜肴,从菜场上收集来的菜叶当然算不上什么佳肴,作者故意称为“佳肴”,反衬出包身工“粥菜”之难得及质量之粗劣,暗含讽刺的意味。

(2)“红砖头的怪物”,指的是帝国主义资本家的纺织厂,“张着嘴巴”既形象地写出了它大门洞开、等待着廉价劳动力的情形,又暗示了帝国主义资本家吃人的本性。对于这些封闭严密,又有重重关卡、打手密布的纺织厂来说,弱小的乡下姑娘们正是“滋养物”,让纺织厂变得庞大。它们的暴利,就是包身工的血汗凝成的。

(3)这里作者用“像……一般”“像……一样”的句式,从手脚之瘦、身体之单薄变形、面色之惨白三个方面描写出了饱受摧残的包身工形象,读来字字是泪,字字是血。

(4)这是作者对包身工制度的控诉,运用了排比的修辞手法,以排山倒海的气势指斥包身工制度的罪恶。

9.这是一篇令人深感震撼的报告文学,因为文中透露着作者种种强烈的感情。你认为文章表达了怎样的感情

点拨 ①对包身工及其家庭的深切同情。全篇文字,都透露着作者的这种感情,从描写她们的住、食、工作,到她们的有病不能休息、累死方停息的悲惨命运,无不表现出作者对她们深深的同情。

②对帝国主义资本家、带工老板及其走狗的憎恨。在文中,作者除了通过正面的语言、动作描写来刻画他们贪婪、冷酷、毫无人性的嘴脸,还用了很多反语来对他们进行讽刺。

③文中还有一种深深的悲哀之情。这种悲情很复杂,既有对包身工及其家庭不幸的悲哀,也有对包身工与外头工人、包身工之间关系冷漠的痛惜。

思维提升

[拓展探究]

《包身工》以铁的事实、精确的数据、精辟的分析和评论把劳动强度最大、地位最低、待遇最差、痛苦最深的奴隶一样做工的女孩们的遭遇公之于世。学完了这篇报告文学,你认为造成包身工悲惨命运的罪魁祸首是谁

答案 (观点一)我认为应该是带工老板,他们是一伙骗子。包身工是被带工凭着“将一根稻草讲成金条的嘴巴”从农村骗来的,是“顺从地替带工赚钱的‘机器’”, 包身工的身体是属于带工老板的,她们根本就没有“做”或者“不做”的自由。

(观点二)包身工固然是带工老板骗来的,但看问题要看实质,“东洋婆”和“拿莫温”们才是罪魁祸首,他们随时会对包身工“殴打、罚工钱和‘停生意’”,殴打之外还有饿饭、吊起、关黑房间等方法,种种惩罚让包身工苦不堪言,再说带工老板也是替他们干活。

(观点三)包身工制度是当时黑暗社会的产物,受到国民党反动政府“特殊优惠”的保护,是伴随中国农村经济衰败生长出来的一颗毒瘤,造成包身工悲惨命运的是压榨中国人民的反动统治者。

[整合建构]

思路整合

文章主旨

本文记述了旧中国包身工悲惨的生活和极端恶劣的生存环境,写出了帝国主义及其走狗对包身工的野蛮压榨和残酷迫害,揭示了“没有法律、没有人道”的包身工制度必然覆灭的命运。

课外拓展 比较阅读

弱势与强暴

——包身工问题的多样呈现

端 午 节

振 鹏

一

“明天不准停工。”

这是端午节的前一天。在下午将要放工的时候,C厂一间机器隆隆的屋子外面,庄严的写字间的对面墙上——叫工人发抖的布告处,张贴了这样一张新的布告。

拿着血汗去兑换工银的工人,经过长时间劳作之后,面色都呈现银灰如死的惨容,凝滞无光的双目更是冷涩不堪。他们疲乏不支的躯体,一个个都被棉花灰裹着,远看去就好像都穿了白花飞絮的花衣。悲鸣的汽笛第三次拉放之后,这些流血冒汗的动物(从他们的生活状况上想,根本就不能说是“人”)都陆续从花絮飞舞、浊气蒸发的车间(工人工作的地方)里面没精打采、很狼狈地走出。出了车间,首先呈现在他们眼前的,就是厂主新贴的赫赫布告,在“不准停工”的字样之前,放工的伴侣们都不知不觉地呆立着。一些教育权在先天就被褫夺了的工人,张望了一会儿,不觉就一致发出了“又是什么”的疑问。少数略微认得几个字的看后,即垂头丧气地发出了微微的叹息,从幽怨不平的叹息声中,可以听出“明天——不准停——工”的断句。探看亲友、打牌、休息的幻想和计划,都在这“明天——不准停——工”的断续声中化为轻烟——缥缈而不可触摸了。这些被榨取了血汗的工人,现在心坎里都起了异样的感触。他们失望而又沉默地经过管门的挨次严厉的搜索之后,各自回到自己的暗淡而又简陋,且不经风雨的贫民窟里去了。

二

“隆隆……”“隆……隆……隆……”常动不息的机器,仍旧不断地旋转着。

“呜——”早晨第一次的汽笛响了,提了饭篮,拿了衣包,一个个工人依然照例陆续走进那数千劳动者的总压榨机关内去拼滴血汗。

花絮依旧飞舞着,浊气依旧蒸发着,机器依旧转动着……这正是“不准停”的“明天”——旧历端午节。

又是汽笛一声,上午十二时放工的信号悲鸣了!

车间里的机器,不停地转动;花絮不停地飞舞;工人们在车轮转动花絮飞舞中,各自拿了饭篮,在机器旁的气管中吸取那黄色的带有强性锈质的蒸汽水,将饭泡热,用他们的午餐。花絮不时地落入碗内,随之就进了他们的口腔;纱头不时地断脱,饭碗便时常离开手而去从事工作。——这是每日的经常情形;不过在今天,各车间里都似乎表现出一种异样的哀怨、悲愤、沉闷、凄惨……的情景来。

沉默着……只有机器转动声……

一张字数较多的布告,又出现在黑色的魔鬼似的牌子上了:

“王阿三、张小毛、李定国、胡小妹、余国香、朱长富、卫炳生、刘阿桂、张翠芝等九人,不服命令,擅自停工,着即开除,以警将来,此布。”

第三次汽笛呜咽了,工人们机械似的又走出车间,拥挤到黑牌子旁边张望。

只有“唉……唉……”“王阿三、张小毛……开除了”“开除了九个”的低微叹息声,在死的沉默中颤动着……

一切依然继续着——飞絮的白花,出门时严密的搜索,疲乏躯体的挣扎……

(原载于1926年6月《中国青年》,有删改)

阅读思考

本文和《包身工》同属于报告文学,这两篇文章既有相同点,又有不同点,请分别找出来并加以分析。

答案

相同点:二者都属于报告文学,两篇文章的思想内容是一致的,作者都以饱蘸血泪的笔触描绘了旧中国劳苦大众的悲惨生活,控诉和声讨了半殖民地半封建社会吃人的罪恶。不同点:①《包身工》写作上的主要特点是将横断面的描写与一般情况介绍相结合,综合运用记叙、描写、议论、抒情等多种表达方式,既有文学性,又具有新闻性。《端午节》以时间的推移为线索,连缀了一系列场面,并注意环境氛围的渲染烘托。②《包身工》截取包身工从清晨起身到夜晚放工这样一个横断面,即所谓“包身工一日”;《端午节》以时间推移为线索,描写了纺织工人端午节前一天下午及端午节这天的主要生活、劳动过程,即所谓“纺织工一日半”。(言之有理即可)

本课结束