11《过秦论》《五代史伶官传序》联读课件 (共98张PPT)统编版高中语文选择性必修中册

文档属性

| 名称 | 11《过秦论》《五代史伶官传序》联读课件 (共98张PPT)统编版高中语文选择性必修中册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-29 11:42:47 | ||

图片预览

文档简介

(共98张PPT)

第三单元

11 过秦论 五代史伶官传序

语 文

自主预习 积累梳理

过 秦 论

《过秦论》者,论秦之过也。秦过只是末“仁义不施”一句便断尽,从前竟不说出。层次敲击,笔笔放松,正笔笔鞭紧,波澜层折,姿态横生,使读者有一唱三叹之致。

——《古文观止》卷六

作者简介

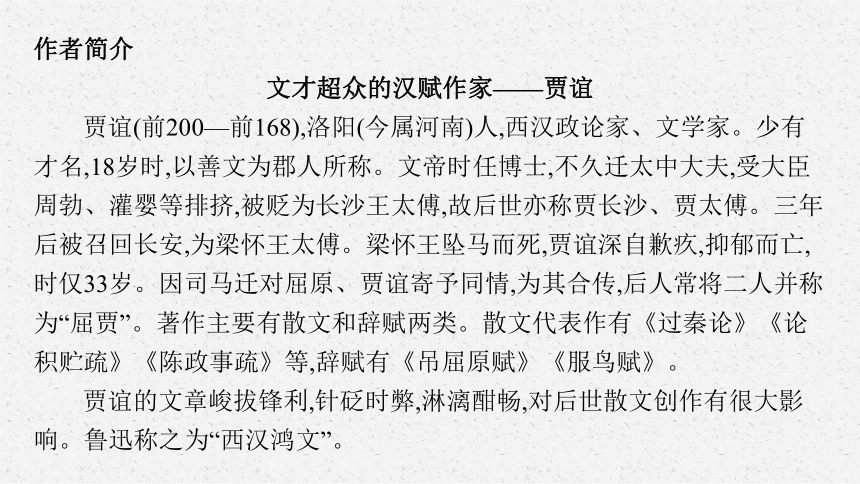

文才超众的汉赋作家——贾谊

贾谊(前200—前168),洛阳(今属河南)人,西汉政论家、文学家。少有才名,18岁时,以善文为郡人所称。文帝时任博士,不久迁太中大夫,受大臣周勃、灌婴等排挤,被贬为长沙王太傅,故后世亦称贾长沙、贾太傅。三年后被召回长安,为梁怀王太傅。梁怀王坠马而死,贾谊深自歉疚,抑郁而亡,时仅33岁。因司马迁对屈原、贾谊寄予同情,为其合传,后人常将二人并称为“屈贾”。著作主要有散文和辞赋两类。散文代表作有《过秦论》《论积贮疏》《陈政事疏》等,辞赋有《吊屈原赋》《服鸟赋》。

贾谊的文章峻拔锋利,针砭时弊,淋漓酣畅,对后世散文创作有很大影响。鲁迅称之为“西汉鸿文”。

作品背景

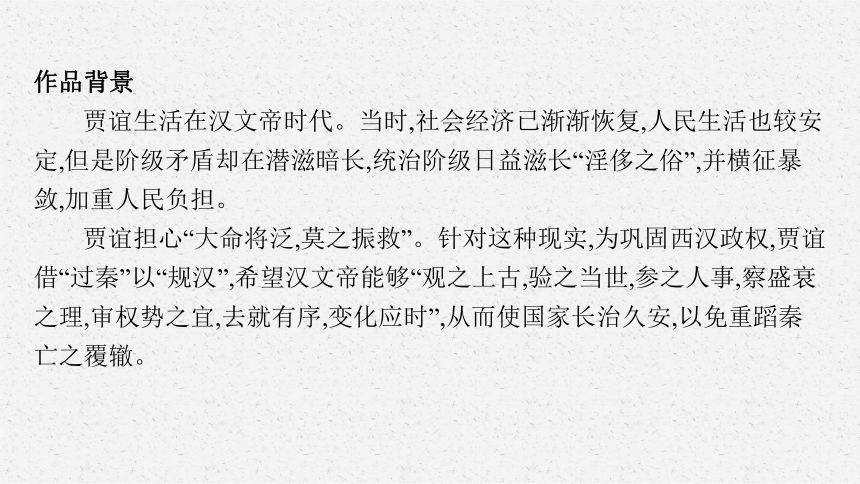

贾谊生活在汉文帝时代。当时,社会经济已渐渐恢复,人民生活也较安定,但是阶级矛盾却在潜滋暗长,统治阶级日益滋长“淫侈之俗”,并横征暴敛,加重人民负担。

贾谊担心“大命将泛,莫之振救”。针对这种现实,为巩固西汉政权,贾谊借“过秦”以“规汉”,希望汉文帝能够“观之上古,验之当世,参之人事,察盛衰之理,审权势之宜,去就有序,变化应时”,从而使国家长治久安,以免重蹈秦亡之覆辙。

相关常识

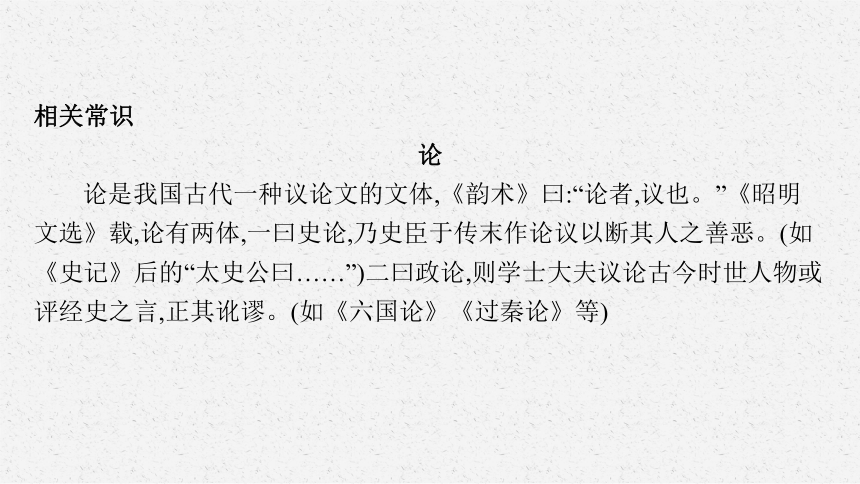

论

论是我国古代一种议论文的文体,《韵术》曰:“论者,议也。”《昭明文选》载,论有两体,一曰史论,乃史臣于传末作论议以断其人之善恶。(如《史记》后的“太史公曰……”)二曰政论,则学士大夫议论古今时世人物或评经史之言,正其讹谬。(如《六国论》《过秦论》等)

[知识梳理]

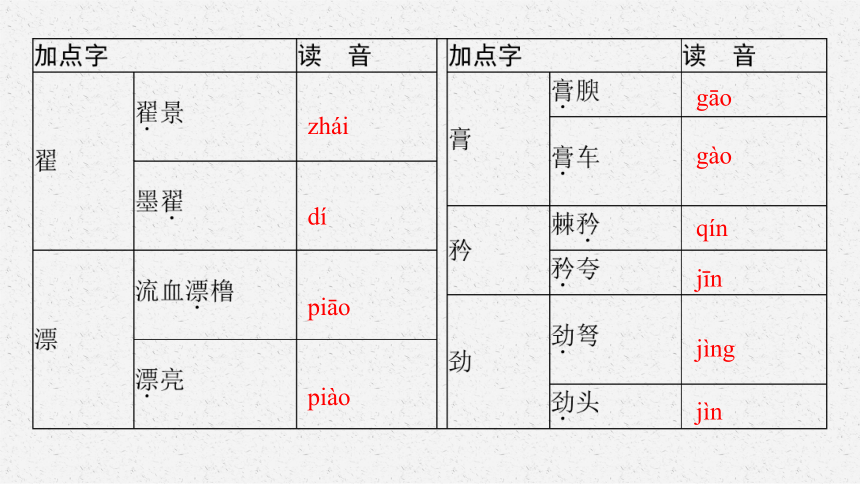

1.读准字音

xiáo

tuó

ní

qián

yǒu

shā

yōng

zú

huī

dí

yōu

xié

zhái

dí

piāo

piào

gāo

gào

qín

jīn

jìng

jìn

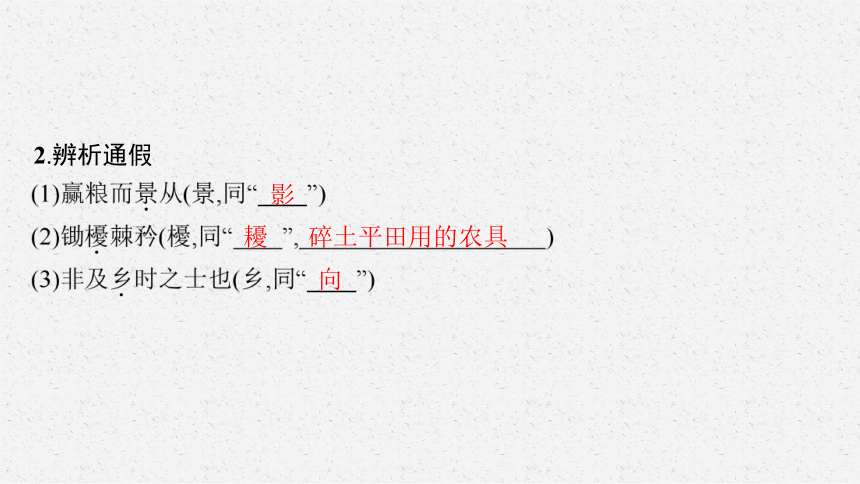

2.辨析通假

影

耰

碎土平田用的农具

向

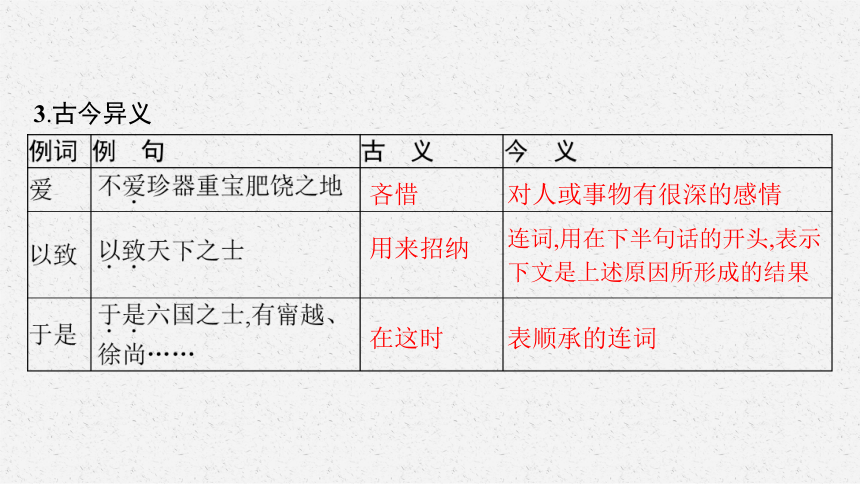

3.古今异义

吝惜

对人或事物有很深的感情

用来招纳

连词,用在下半句话的开头,表示下文是上述原因所形成的结果

在这时

表顺承的连词

平常的人

为双方介绍买卖、调解纠纷等并做见证的人;在身材、相貌、智力等方面居于中等的人

崤山以东,即东方诸国

山东省

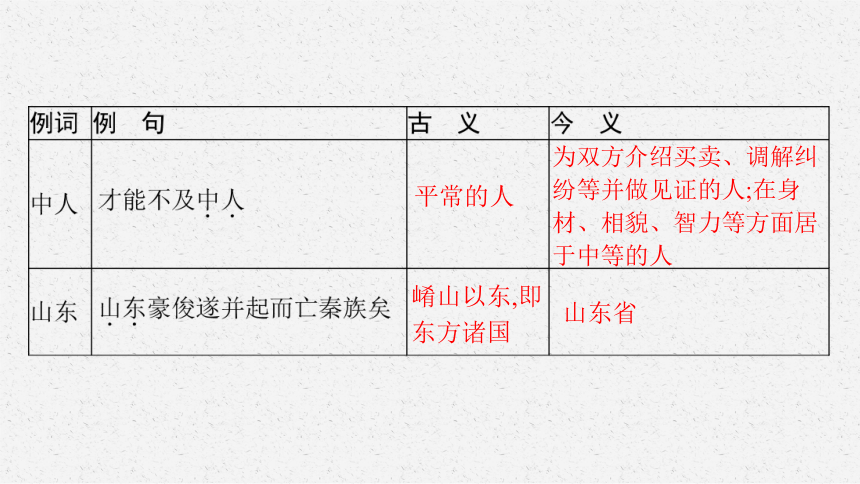

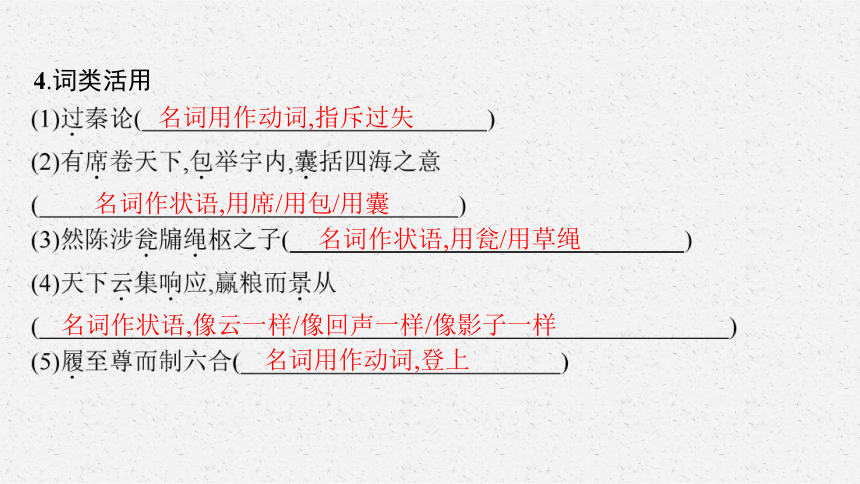

4.词类活用

名词用作动词,指斥过失

名词作状语,用席/用包/用囊

名词作状语,用瓮/用草绳

名词作状语,像云一样/像回声一样/像影子一样

名词用作动词,登上

名词用作动词,称帝称王

形容词用作名词,险固的地势

形容词用作名词,贤者、贤能的人

动词用作名词,逃亡的军队

使动用法,使……争斗

使动用法,使……退却

使动用法,使……有序/使……朝见

5.一词多义

形容词用作名词,险固的地势

副词,坚定,坚决

名词,固守的据点,屏障

副词,本来

动词,沿袭

介词,趁着

介词,凭借

副词,于是

动词,丢失,损失

动词用作名词,逃亡的军队

动词,灭亡

动词,逃跑

动词,统领、统率

动词,制服

动词,控制

名词,政策

名词,马鞭子

动词,登记

结构助词,的

指示代词,这,这些

代词,他,指秦孝公

代词,代“天下之兵”

名词,制度

动词,衡量

动词,估量

动词,越过

6.文言句式

(1)南取百越之地,以为桂林、象郡。( )

(2)铸以为金人十二。( )

(3)陈涉之位,非尊于……中山之君也。( )

省略句

定语后置

介词结构后置

(4)锄櫌棘矜,非铦于钩戟长铩也。( )

(5)谪戍之众,非抗于九国之师也。( )

(6)身死人手,为天下笑者,何也 ( )

(7)仁义不施而攻守之势异也。( )

介词结构后置

介词结构后置

被动句

宾语前置、判断句

7.文化常识

(1)八荒:也叫八方,指东、西、南、北、东南、东北、西南、西北八面方向,指八方最边远的地方。后泛指周围、各地。四面八方遥远的地方,犹称“天下”。中国古代文学作品也有涉及八荒的。梁启超《少年中国说》:“纵有千古,横有八荒。”《诗品》:“言在耳目之内,情寄八荒之表。”杜甫《寄韩谏议注》:“美人娟娟隔秋水,濯足洞庭望八荒。”

(2)连衡:秦国采用的一种离间六国的策略,使他们各自同秦国联合,从而各个击破。也作“连横”。

(3)合纵:六国联合起来共同对付秦国的策略。

(4)战国四公子:孟尝君,齐国贵族,田文;平原君,赵国贵族,赵胜;春申君,楚国贵族,黄歇;信陵君,魏国贵族,魏无忌。他们是战国时期有名的“四公子”,皆以招揽宾客著称。

(5)陶朱:春秋时期越国的范蠡。他帮助越王勾践灭吴后,离开越国到陶(今山东定陶西北),自称“陶朱公”。他因善于做生意而致富,所以后人常以“陶朱”为富人的代称。

[文白对译]

五代史伶官传序

通观全篇,融叙事、议论、抒情为一体,叙事生动晓畅,论证层层深入,感情深沉浓烈,实为一篇不可多得的佳作。历代的文学家多视此篇为范文,倍加赞赏,如明代茅坤称此文为“千古绝调”,清代沈德潜誉此文为“抑扬顿挫,得《史记》神髓,《五代史》中第一篇文字”。欧阳公之文风、政见与为人,于此文可略见一斑。

[资源助读]

作者简介

北宋文坛领袖——欧阳修

欧阳修(1007—1072),字永叔,号醉翁,晚号六一居士,谥号文忠,吉州永丰(今属江西)人,北宋政治家、文学家,唐宋八大家之一。四岁丧父,家境贫寒,刻苦自学,宋仁宗天圣八年进士及第。早年热心政治改革,但晚年对王安石变法有所不满。晚年历任枢密副使、参知政事等职。为文主张切合实用,重内容,反浮靡。积极培养后进,因而成为北宋中叶文坛领袖。他的散文明畅简洁,丰满生动,说理透彻,抒情委婉。诗、词也有很高成就。他的《六一诗话》是最早以诗话名书的著作。曾与宋祁合修《新唐书》,并独撰《新五代史》。有《欧阳文忠公文集》。

作品背景

五代(907—960),指唐宋之间的五个封建王朝,即后梁、后唐、后晋、后汉、后周,是我国历史上的动荡时期。在这53年间,政权更迭,篡弑相寻,战乱频起,后唐庄宗就是被弑的一个。庄宗称帝后迷恋伶人,“常身与俳优杂戏于庭,伶人由此用事”,遂被败政乱国的伶官等包围。庄宗同光四年(926),贝州将领皇甫晖兵变,叛乱四起。庄宗亲征败回,众叛亲离,郭从谦又乘危作乱,用乱箭射死庄宗。100多年后欧阳修著《新五代史》,就此事发出感想借事论理,指出兴亡不在“天命”,主要在于“人事”。

相关常识

序

序,是文体的一种,有书序和赠序之分。书序也称叙、引、导言、前言之类,主要说明书籍著述或出版意图、编次体例和作者情况等,可以放在诗文前面,也可放在诗文的后面。赠序是临别赠言,内容多推重、勉励之辞。

[知识梳理]

1.读准字音

líng

náng

chóu

yìnɡ

nì

2.古今异义

……的原因

连词,表示因果关系

绳索

组织或由不多的人员组织成

的单位

3.词类活用

名词作状语,在夜里/向东

木匣子,名词用作动词,用木匣子装

动词的使动用法,使……兴盛/使……灭亡

4.一词多义

动词,告诉

动词,祭告

动词,报告、禀告

副词,只有

副词,独自

副词,难道

5.文言句式

(1)梁,吾仇也。( )

(2)而身死国灭,为天下笑。( )

(3)盛以锦囊。( )

(4)入于太庙,还矢先王。( )

判断句

被动句

介词结构后置

省略句

[文白对译]

文本研读 任务探究

课堂精研

研读任务一 分析文章内容,把握论证思路

[情境导入] “怨刺”是我国古代诗歌的传统,许多文人常常借古事来讽今,为当朝统治者提供借鉴。本课的两篇文章,《过秦论》被鲁迅评价为“西汉鸿文,沾溉后人,其泽甚远”,《五代史伶官传序》是北宋文坛领袖欧阳修所作,它们分别叙述了什么故事 揭示了怎样的道理 又是如何行文论证的呢

1.“过秦论”,即论秦之过。作者在文中是怎样层层推进,论述秦国的“过失”的

点拨 作者以秦的兴亡史实为基本依据,采用对比手法,层层推进,水到渠成地指出秦亡的原因,揭示出秦的过失在于“仁义不施”。

2.《过秦论》为什么从秦孝公写起,而不从孝公以前的国君(如秦穆公)写起

点拨 本文的论点是“仁义不施而攻守之势异也”,秦攻夺天下正是从秦孝公开始的。这一点,首句“君臣固守以窥周室”已经说明了,孝公在摄政之初仍是固守秦地,后来由于“商君佐之”,才开始有了“席卷天下,包举宇内,囊括四海之意”和“并吞八荒之心”。

3.《过秦论》写了陈涉起义时的哪些不利条件 作者为什么要详写陈涉起义的不利条件与天下人的积极响应

点拨 详述了陈涉身份之低下,才能之平庸,财富之匮乏,起义之仓促,士卒之疲弊,武器之钝劣等。在这样的劣势之下,竟能使“天下云集响应”,说明秦的暴政使得人心尽背,在叙述中含有“过秦”之意。

4.《五代史伶官传序》叙述庄宗史实的线索是什么

点拨 全文以“矢”为线索。晋王把三矢赐给庄宗,庄宗藏之于庙,继而用兵负而前驱,最后还矢先王,告以成功。

研读任务二 揣摩论证方法,品鉴句式特点

[情境导入] “有比较才有鉴别”,万事万物都是如此,写文章亦然,议论文中常常运用对比论证的方法,把两种矛盾或对立的事物加以对照比较,从正反两方面进行说理,从而揭示事物的本质,使所阐述的事理更加深刻,更有说服力。而句式的灵活多变更是文采斐然的标志,让我们揣摩对比论证,品鉴句式特点,深刻领会文章的艺术特点吧!

5.《过秦论》多处运用了对比手法,试找出并分析其作用。

对比内容 对比作用

秦国本身先强后弱、先盛后衰、先兴后亡的对比

几种对比交织在一起,结构宏伟,角度清晰。主客观形势不同,强弱、盛衰、难易不同,都从几方面的对比中显现出来,有力地突出了中心:仁义不施而攻守之势异也。

秦国与九国之师的对比

秦王朝与陈涉起义力量的对比

陈涉起义力量与九国之师的对比

6.“振长策而御宇内”与“执敲扑而鞭笞天下”两句从修辞和内容上看有什么特点

点拨 采用排比句式,意在突出秦孝公吞并六国、独霸天下的勃勃雄心,以及秦对诸侯各国虎视眈眈的情态、咄咄逼人的气势,也为后文写孝公之后的历代秦君的赫赫功业张本,与后文写秦一统天下之后的顷刻覆亡形成对比,同时为之做了铺垫。

7.思考《五代史伶官传序》的主要论证方法。

点拨 对比论证:本文的中心论点是盛衰之理,由于人事。这一论点本身就是一个既正反对立又合而为一的命题。作者运用了一组组简洁强烈的对比,人事与天命、盛与衰、得与失、难与易、成与败、兴与亡、忧劳与逸豫,说明成败之迹皆出于人事。全文以“盛衰”二字贯穿始终,从“盛”“衰”两个方面,围绕着“人事”进行层层深入的对比论述。本文的对比论证在总体上着眼于“盛”“衰”与“忧劳”“逸豫”的因果关系,从中心论点到论据,从论证过程到结论,不论是所用的事例或史实,还是作者抒发的感慨和议论,都是对比性的。正反两方面的鲜明对比,既突出了中心论点,使说理深刻、透彻,也使文章一气贯通,前后呼应,脉络清晰,结构严谨。

8.试分析《五代史伶官传序》抑扬顿挫的笔法。

点拨 ①无生硬的说教,而是娓娓道来,婉转动人。即使是在慨叹庄宗败亡时,也只是寓惋惜之意而无责难之词,可谓意正言婉。全文从“呜呼”起笔,一叹再叹,以叹始终,于反复叹咏之中显现委婉的韵致。②在议论的文字中,多用反问句、疑问句,使说理委婉而令人深思;多用对称语句,特别是在关键的地方,采用语言凝练、对仗工整的格言式的骈句,突出鲜明的对比和节奏感;适当运用长句,调节语势,有张有弛。疑问句、感叹句与陈述句,骈句与散句,长句与短句,错落有致,读起来抑扬顿挫,一唱三叹,感情饱满,气势 充沛。

研读任务三 写作探究,思维拓展

[情境导入] 本课所选的两篇史论都是千古名篇,在写法上有非常值得我们探究和学习的地方。同时,以史为鉴可以知兴替,我们要驻足历史的现场,通过历史开拓我们的思维。

9.文章题目为《五代史伶官传序》,却很少直接提到伶官的事情,这是不是文不对题 结合文本说说你的理由。

点拨 (示例一)没有文不对题。理由:欧阳修写作《五代史伶官传序》的主要目的是总结庄宗李存勖得天下而又失天下的历史教训,阐明国家盛衰取决于“人事”,讽谏北宋统治者。而有关伶官的事情在《伶官传》中已经有了详细的叙述,本文不需要重复。

(示例二)有点文不对题。理由:庄宗的失败是由伶官引起的,作者以史为鉴,就伶官乱政误国来评述国家兴盛衰败的道理,虽然《伶官传》中详细地叙述了有关伶官的内容,但在这篇文章中,也应该简要地叙述一些有关伶官的事情,让读者更明确地把握文章主旨。

10.对于秦朝灭亡的原因,众说纷纭,贾谊认为是“仁义不施而攻守之势异也”。结合所学知识,谈谈你对他这一观点的看法。

点拨 (示例一)我认为贾谊的这一观点是从维护封建统治阶级利益的角度出发的,但因为这一主张与反对暴政相联系,所以符合当时人民的要求,加上作者充分肯定了商鞅变法,主张儒法并用,所以他的主张是带有进步性的。

(示例二)作者在一定程度上揭露、批判了秦朝统治者的残暴罪行,但由于阶级和时代的局限,他还看不到封建统治阶级的本质,却要求封建统治阶级真正施行仁义,消除阶级矛盾,达到长治久安的目的,这是不可能的。

11.(拓展延伸)对“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”的结论,身处现代的我们应当如何评价

点拨 作者的观点是有历史和阶级的局限性的。首先,作者把一个王朝的盛衰兴亡归之于某个国君,这是一种唯心史观。如果根据作者的观点加以推论,似乎统治阶级只要能“谦”而不“满”、“忧劳”而不“逸豫”,封建王朝就会长治久安。实际情况当然不是如此。其次,作者对当时统治阶级加以劝诫,其目的是巩固封建统治。但是作者的观点也有其历史进步性的一面。虽然一个王朝的盛衰安危不能完全归结于统治者个人的忧劳或是逸豫,但统治者是骄奢淫逸还是励精图治,这对当时社会是有重大影响的。另外,“忧劳兴国”“逸豫亡身”的历史教训,在今天我们现代化建设的进程中,也有一定的借鉴作用。

思维提升

[比较鉴赏]

史论文章的同与异

1.《过秦论》是评述秦的过失,揭示其顷刻覆亡的原因。《五代史伶官传序》是论说后唐的错谬,指出其迅速败灭的根由。两文从撰述背景到写作意图,从内容到形式,都有许多相同或相近的地方。请展开具体分析。

答案①从两文写作的背景和目的来看,《过秦论》和《五代史伶官传序》都是对前代盛衰兴亡的历史经验的总结和概括,其目的也都在于维护当朝的统治。

②从文章的思想内容来看,《过秦论》和《五代史伶官传序》都是在评说历史,推究原因,总结经验,警戒后人。

③从文章的写法来看,两篇文章基本上也都由提出论点、分析论证、揭示题旨这三部分组织成文,构思谋篇大体类似。

④从表现手法上,两篇文章都运用了对比手法。

⑤在语言方面,两文都大量地运用了排比、对偶的句式,又多用短句,音节紧促,艺术感染力极强。

2.《过秦论》和《五代史伶官传序》同为史论,也有很多不同的地方,尝试分析其不同之处。

答案①从两文写作的背景和目的来看,《过秦论》是贾谊按皇帝拟定的题目写的,是应制之作。而在欧阳修的时代,统治阶级并未明确地向文人学者提出类似的政治要求,《五代史伶官传序》的写作,则显然带有自发的性质,是一种文学的自觉。

②从文章的思想内容来看,虽然都是借古讽今,但贾谊是“论秦”,欧阳修是“说唐”。

③从文章写法来看,《五代史伶官传序》更像是一篇严密规范的政论文。

[整合建构] 过 秦 论

思路整合

文章主旨

本文着重叙述了秦王朝兴亡的过程,揭露秦始皇的暴虐无道,最后指出“仁义不施而攻守之势异也”是秦王朝迅速灭亡的原因。作者总结秦王朝覆灭的历史教训,意在借古讽今,劝汉文帝对人民施行仁义的政策,不要重蹈秦之覆辙。

五代史伶官传序

思路整合

文章主旨

文章总结了后唐庄宗李存勖得天下而后失天下的历史教训,阐明了国家盛衰取决于“人事”,“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”的道理,讽谏北宋统治者应力戒骄奢,防微杜渐,励精图治。

课外拓展 比较阅读

小说中的历史

大泽乡(节选)

茅 盾

是黄河一样的深恨横断了部下的九百人和他们俩!没有一点精神上的联系。九百人有痛苦,有要求,有期望,可是绝对不愿向他们俩声诉。

两位军官站在营外小丘顶巅,装作瞭望地势。

大泽乡简直成为“大泽”了。白茫茫的水面耸露出几簇茅屋,三两个村夫就在门前支起了渔网。更有些水柳的垂条,卖弄风骚地吻着水波。刚露出一个白头的芦花若不胜情似的在水面颤抖着。天空是铅色。雨脚有簪子那样粗。好一幅江村烟雨图呵。心神不属地看着的两位军官猛觉得有些异样的味儿兜上心窝来了。是凄凉,也是悲壮!未必全是痴呆的他们俩,从刚才这回的巡视看出自己的地位是在“死线”上,“死”这有力的符咒在他们的灵魂里发动了另一种的力量;他们祖若父血液中的阶级性突然发酵了。他们不能束手困在这荒岛样的小丘上让奴隶们的复仇的洪水来将他们淹死!他们必得试一试最后的挣扎!

“看出来么 不是我们死,便是他们灭亡!”

“先斩两屯长 ”

“即无奈何,九百人一齐坑吧!”

先开口的那位军官突然将右臂一挥,用重浊的坚决的声调说了。

“谁给我们掘坑 ”

不是异议,却是商量进行手续,声音是凶悍中带沉着。

“这茫茫的一片水便是坑 ”

跟着这答语,下意识地对脚下那片大水望了一眼,军官之一得意地微笑了;然而笑影过后,阴森更甚。拿眼睃着他的同伴,发怒似的咬着嘴唇,然后轻声问:

“我们有多少心腹 ”

呵,呵,心腹 从来是带惯了子弟兵的这两位,今番却没有一个心腹。战国时代作了秦国的基本武力的富农阶级出身的军人,年来早就不够分配;实在是大将军蒙恬带去的人太多了。甚至像“屯长”那样的下级兵官也不得不用阶级不同的“闾左贫民”里的人了。这事件的危险性现在却提出在这两位可怜的军官面前要求一个解答。

“皇帝不该征发贱奴们来当兵的!”

被问住了拿不出回答来的那位军官恨恨地说,顿然感到祖若父当日的黄金时代已成过去,永远成为过去了。

“何尝不是呵!自从商君变法以来,我们祖宗是世世代代执干戈捍卫社稷的;作军人是光荣的职务,岂容‘闾左’的贱奴们染指!始皇帝殡天后,法度就乱了。叫贱奴们也来执干戈,都是贼臣赵高的主意哪!赵高,他父母也是贱奴!”

“咳,‘倒持太阿,授人以柄’——这就是!”

因为是在大泽乡的小丘上,这两位军官敢于非议朝政了。然而话一多,勇敢乐观的气氛就愈少。风是刮得更大了。总有七分湿的牛皮甲,本来就冰人,此时则竟是彻骨的寒冷。忍着冻默然相对,仰起脸来让凉雨洒去了无赖的悲哀吧!乡关在何处 云山缈远,在那儿西天,该就是咸阳吧 不知咸阳城里此时怎样了呵!羽林军还是前朝百战的儿郎。但是“闾左”贱奴们的洪水太大了,太大了,咸阳城不免终究要变成大泽乡吧!

回到自己帐幕内的两位军官仍和出去时一样地苦闷空虚,嗒然若丧。他们这阶级的将要没落的黑影,顽固地罩在他们脸上。孤立,危殆,一场拼死活的恶斗,已是不成问题的铁案;问题是他们怎样先下手给敌人一个不意的致命伤。

——先斩两屯长

——还有九百人呢

——那,权且算作多少有一半人数是可以威胁利诱的吧

——收缴了兵器,放起一把火吧

当这样的意念再在两位军官的对射的目光中闪着的时候,帐外突然传来了这么不成体统的嚷闹:

“守在这里是饿死……到了渔阳……误期……也是死……大家干吧,才可以不死……将官么……让他们醉死!”

接着是一阵哄笑,再接着便是嘈嘈杂杂的听不清的话响。

两军官的脸色全变了,嘴唇有些抖颤。交换了又一次的眼色,咬嘴唇,又剔起眉毛,统治阶级的武装者的他们俩全身都涨满了杀气了,然而好像还没有十分决定怎么开始应付,却是陡地一阵夹雨的狂风揭开了帐门,将这两位,太早地并且不意地暴露在嚷闹的群众的眼前了。面对面的斗争再没有拖延缓和的可能!也是被这天公的多事微微一怔的群众朝着帐内看了。是站着的满脸通红怒眉睁目的两个人。但只是“两个”人!

“军中不许高声!左右!拿下扰乱营房的人!”

拔出剑来的军官大声吆喝,冲着屯长之一叫作吴广的走过来了。

回答是几乎要震坍营帐那样的群众的怒吼声。也有了兵器在手的“贱奴”们今番不复驯顺!像野熊一般跳起来的吴广早抢得军官手里的剑,照准这长官拦腰一挥。剩下的一位被发狂似的部下攒住,歪牵了的嘴巴只泄出半声哼。

地下火爆发了!从营帐到营帐,响应着“贱奴”们挣断铁链的巨声。从乡村到乡村,从郡县到郡县,秦皇帝的全统治区域都感受到这大泽乡的地下火爆发的剧震。即今便是被压迫的贫农要翻身!他们的洪水将冲毁始皇帝的一切贪官污吏,一切严刑峻法!

风是凯歌,雨是进击的战鼓,弥漫了大泽乡的秋潦是举义的檄文;从乡村到乡村,郡县到郡县,他们九百人将尽了历史的使命,将燃起一切茅屋中郁积已久的忿火!

始皇帝死而地分!

(有删改)

阅读思考

1.小说借用历史材料构成了一个全新的小说世界,请据此分析本文的文体特征。

答案①内容特征:属于历史材料新编的形式,小说故事脱胎于司马迁《史记》中的《陈涉世家》。②采用新的历史讲述方式,如虚构细节、掺入现代语言,作品充满想象力及创造性。③叙述视角:小说的叙述视角为两军官和九百戍卒,其中主要是从两军官的视角来叙述故事的。④情节特征:小说以两军官与九百戍卒的矛盾为行文线索,贯穿全文。⑤叙述手法:小说以叙述为主,中间穿插议论、抒情。

2.请结合小说内容探究“始皇帝死而地分”的原因。

答案①秦朝社会的阶级对立严重,如“九百人和他们俩!没有一点精神上的联系”“作军人是光荣的职务,岂容‘闾左’的贱奴们染指”;②秦王朝穷兵黩武,四处征战,导致国内兵力严重不足,如“实在是大将军蒙恬带去的人太多了。甚至像‘屯长’那样的下级兵官也不得不用阶级不同的‘闾左贫民’里的人了”;③奸臣赵高把握朝政大权,法度乱了,如“始皇帝殡天后,法度就乱了。叫贱奴们也来执干戈,都是贼臣赵高的主意哪”;④法律严苛,逼百姓造反,如“守在这里是饿死……到了渔阳……让他们醉死”。

本课结束

第三单元

11 过秦论 五代史伶官传序

语 文

自主预习 积累梳理

过 秦 论

《过秦论》者,论秦之过也。秦过只是末“仁义不施”一句便断尽,从前竟不说出。层次敲击,笔笔放松,正笔笔鞭紧,波澜层折,姿态横生,使读者有一唱三叹之致。

——《古文观止》卷六

作者简介

文才超众的汉赋作家——贾谊

贾谊(前200—前168),洛阳(今属河南)人,西汉政论家、文学家。少有才名,18岁时,以善文为郡人所称。文帝时任博士,不久迁太中大夫,受大臣周勃、灌婴等排挤,被贬为长沙王太傅,故后世亦称贾长沙、贾太傅。三年后被召回长安,为梁怀王太傅。梁怀王坠马而死,贾谊深自歉疚,抑郁而亡,时仅33岁。因司马迁对屈原、贾谊寄予同情,为其合传,后人常将二人并称为“屈贾”。著作主要有散文和辞赋两类。散文代表作有《过秦论》《论积贮疏》《陈政事疏》等,辞赋有《吊屈原赋》《服鸟赋》。

贾谊的文章峻拔锋利,针砭时弊,淋漓酣畅,对后世散文创作有很大影响。鲁迅称之为“西汉鸿文”。

作品背景

贾谊生活在汉文帝时代。当时,社会经济已渐渐恢复,人民生活也较安定,但是阶级矛盾却在潜滋暗长,统治阶级日益滋长“淫侈之俗”,并横征暴敛,加重人民负担。

贾谊担心“大命将泛,莫之振救”。针对这种现实,为巩固西汉政权,贾谊借“过秦”以“规汉”,希望汉文帝能够“观之上古,验之当世,参之人事,察盛衰之理,审权势之宜,去就有序,变化应时”,从而使国家长治久安,以免重蹈秦亡之覆辙。

相关常识

论

论是我国古代一种议论文的文体,《韵术》曰:“论者,议也。”《昭明文选》载,论有两体,一曰史论,乃史臣于传末作论议以断其人之善恶。(如《史记》后的“太史公曰……”)二曰政论,则学士大夫议论古今时世人物或评经史之言,正其讹谬。(如《六国论》《过秦论》等)

[知识梳理]

1.读准字音

xiáo

tuó

ní

qián

yǒu

shā

yōng

zú

huī

dí

yōu

xié

zhái

dí

piāo

piào

gāo

gào

qín

jīn

jìng

jìn

2.辨析通假

影

耰

碎土平田用的农具

向

3.古今异义

吝惜

对人或事物有很深的感情

用来招纳

连词,用在下半句话的开头,表示下文是上述原因所形成的结果

在这时

表顺承的连词

平常的人

为双方介绍买卖、调解纠纷等并做见证的人;在身材、相貌、智力等方面居于中等的人

崤山以东,即东方诸国

山东省

4.词类活用

名词用作动词,指斥过失

名词作状语,用席/用包/用囊

名词作状语,用瓮/用草绳

名词作状语,像云一样/像回声一样/像影子一样

名词用作动词,登上

名词用作动词,称帝称王

形容词用作名词,险固的地势

形容词用作名词,贤者、贤能的人

动词用作名词,逃亡的军队

使动用法,使……争斗

使动用法,使……退却

使动用法,使……有序/使……朝见

5.一词多义

形容词用作名词,险固的地势

副词,坚定,坚决

名词,固守的据点,屏障

副词,本来

动词,沿袭

介词,趁着

介词,凭借

副词,于是

动词,丢失,损失

动词用作名词,逃亡的军队

动词,灭亡

动词,逃跑

动词,统领、统率

动词,制服

动词,控制

名词,政策

名词,马鞭子

动词,登记

结构助词,的

指示代词,这,这些

代词,他,指秦孝公

代词,代“天下之兵”

名词,制度

动词,衡量

动词,估量

动词,越过

6.文言句式

(1)南取百越之地,以为桂林、象郡。( )

(2)铸以为金人十二。( )

(3)陈涉之位,非尊于……中山之君也。( )

省略句

定语后置

介词结构后置

(4)锄櫌棘矜,非铦于钩戟长铩也。( )

(5)谪戍之众,非抗于九国之师也。( )

(6)身死人手,为天下笑者,何也 ( )

(7)仁义不施而攻守之势异也。( )

介词结构后置

介词结构后置

被动句

宾语前置、判断句

7.文化常识

(1)八荒:也叫八方,指东、西、南、北、东南、东北、西南、西北八面方向,指八方最边远的地方。后泛指周围、各地。四面八方遥远的地方,犹称“天下”。中国古代文学作品也有涉及八荒的。梁启超《少年中国说》:“纵有千古,横有八荒。”《诗品》:“言在耳目之内,情寄八荒之表。”杜甫《寄韩谏议注》:“美人娟娟隔秋水,濯足洞庭望八荒。”

(2)连衡:秦国采用的一种离间六国的策略,使他们各自同秦国联合,从而各个击破。也作“连横”。

(3)合纵:六国联合起来共同对付秦国的策略。

(4)战国四公子:孟尝君,齐国贵族,田文;平原君,赵国贵族,赵胜;春申君,楚国贵族,黄歇;信陵君,魏国贵族,魏无忌。他们是战国时期有名的“四公子”,皆以招揽宾客著称。

(5)陶朱:春秋时期越国的范蠡。他帮助越王勾践灭吴后,离开越国到陶(今山东定陶西北),自称“陶朱公”。他因善于做生意而致富,所以后人常以“陶朱”为富人的代称。

[文白对译]

五代史伶官传序

通观全篇,融叙事、议论、抒情为一体,叙事生动晓畅,论证层层深入,感情深沉浓烈,实为一篇不可多得的佳作。历代的文学家多视此篇为范文,倍加赞赏,如明代茅坤称此文为“千古绝调”,清代沈德潜誉此文为“抑扬顿挫,得《史记》神髓,《五代史》中第一篇文字”。欧阳公之文风、政见与为人,于此文可略见一斑。

[资源助读]

作者简介

北宋文坛领袖——欧阳修

欧阳修(1007—1072),字永叔,号醉翁,晚号六一居士,谥号文忠,吉州永丰(今属江西)人,北宋政治家、文学家,唐宋八大家之一。四岁丧父,家境贫寒,刻苦自学,宋仁宗天圣八年进士及第。早年热心政治改革,但晚年对王安石变法有所不满。晚年历任枢密副使、参知政事等职。为文主张切合实用,重内容,反浮靡。积极培养后进,因而成为北宋中叶文坛领袖。他的散文明畅简洁,丰满生动,说理透彻,抒情委婉。诗、词也有很高成就。他的《六一诗话》是最早以诗话名书的著作。曾与宋祁合修《新唐书》,并独撰《新五代史》。有《欧阳文忠公文集》。

作品背景

五代(907—960),指唐宋之间的五个封建王朝,即后梁、后唐、后晋、后汉、后周,是我国历史上的动荡时期。在这53年间,政权更迭,篡弑相寻,战乱频起,后唐庄宗就是被弑的一个。庄宗称帝后迷恋伶人,“常身与俳优杂戏于庭,伶人由此用事”,遂被败政乱国的伶官等包围。庄宗同光四年(926),贝州将领皇甫晖兵变,叛乱四起。庄宗亲征败回,众叛亲离,郭从谦又乘危作乱,用乱箭射死庄宗。100多年后欧阳修著《新五代史》,就此事发出感想借事论理,指出兴亡不在“天命”,主要在于“人事”。

相关常识

序

序,是文体的一种,有书序和赠序之分。书序也称叙、引、导言、前言之类,主要说明书籍著述或出版意图、编次体例和作者情况等,可以放在诗文前面,也可放在诗文的后面。赠序是临别赠言,内容多推重、勉励之辞。

[知识梳理]

1.读准字音

líng

náng

chóu

yìnɡ

nì

2.古今异义

……的原因

连词,表示因果关系

绳索

组织或由不多的人员组织成

的单位

3.词类活用

名词作状语,在夜里/向东

木匣子,名词用作动词,用木匣子装

动词的使动用法,使……兴盛/使……灭亡

4.一词多义

动词,告诉

动词,祭告

动词,报告、禀告

副词,只有

副词,独自

副词,难道

5.文言句式

(1)梁,吾仇也。( )

(2)而身死国灭,为天下笑。( )

(3)盛以锦囊。( )

(4)入于太庙,还矢先王。( )

判断句

被动句

介词结构后置

省略句

[文白对译]

文本研读 任务探究

课堂精研

研读任务一 分析文章内容,把握论证思路

[情境导入] “怨刺”是我国古代诗歌的传统,许多文人常常借古事来讽今,为当朝统治者提供借鉴。本课的两篇文章,《过秦论》被鲁迅评价为“西汉鸿文,沾溉后人,其泽甚远”,《五代史伶官传序》是北宋文坛领袖欧阳修所作,它们分别叙述了什么故事 揭示了怎样的道理 又是如何行文论证的呢

1.“过秦论”,即论秦之过。作者在文中是怎样层层推进,论述秦国的“过失”的

点拨 作者以秦的兴亡史实为基本依据,采用对比手法,层层推进,水到渠成地指出秦亡的原因,揭示出秦的过失在于“仁义不施”。

2.《过秦论》为什么从秦孝公写起,而不从孝公以前的国君(如秦穆公)写起

点拨 本文的论点是“仁义不施而攻守之势异也”,秦攻夺天下正是从秦孝公开始的。这一点,首句“君臣固守以窥周室”已经说明了,孝公在摄政之初仍是固守秦地,后来由于“商君佐之”,才开始有了“席卷天下,包举宇内,囊括四海之意”和“并吞八荒之心”。

3.《过秦论》写了陈涉起义时的哪些不利条件 作者为什么要详写陈涉起义的不利条件与天下人的积极响应

点拨 详述了陈涉身份之低下,才能之平庸,财富之匮乏,起义之仓促,士卒之疲弊,武器之钝劣等。在这样的劣势之下,竟能使“天下云集响应”,说明秦的暴政使得人心尽背,在叙述中含有“过秦”之意。

4.《五代史伶官传序》叙述庄宗史实的线索是什么

点拨 全文以“矢”为线索。晋王把三矢赐给庄宗,庄宗藏之于庙,继而用兵负而前驱,最后还矢先王,告以成功。

研读任务二 揣摩论证方法,品鉴句式特点

[情境导入] “有比较才有鉴别”,万事万物都是如此,写文章亦然,议论文中常常运用对比论证的方法,把两种矛盾或对立的事物加以对照比较,从正反两方面进行说理,从而揭示事物的本质,使所阐述的事理更加深刻,更有说服力。而句式的灵活多变更是文采斐然的标志,让我们揣摩对比论证,品鉴句式特点,深刻领会文章的艺术特点吧!

5.《过秦论》多处运用了对比手法,试找出并分析其作用。

对比内容 对比作用

秦国本身先强后弱、先盛后衰、先兴后亡的对比

几种对比交织在一起,结构宏伟,角度清晰。主客观形势不同,强弱、盛衰、难易不同,都从几方面的对比中显现出来,有力地突出了中心:仁义不施而攻守之势异也。

秦国与九国之师的对比

秦王朝与陈涉起义力量的对比

陈涉起义力量与九国之师的对比

6.“振长策而御宇内”与“执敲扑而鞭笞天下”两句从修辞和内容上看有什么特点

点拨 采用排比句式,意在突出秦孝公吞并六国、独霸天下的勃勃雄心,以及秦对诸侯各国虎视眈眈的情态、咄咄逼人的气势,也为后文写孝公之后的历代秦君的赫赫功业张本,与后文写秦一统天下之后的顷刻覆亡形成对比,同时为之做了铺垫。

7.思考《五代史伶官传序》的主要论证方法。

点拨 对比论证:本文的中心论点是盛衰之理,由于人事。这一论点本身就是一个既正反对立又合而为一的命题。作者运用了一组组简洁强烈的对比,人事与天命、盛与衰、得与失、难与易、成与败、兴与亡、忧劳与逸豫,说明成败之迹皆出于人事。全文以“盛衰”二字贯穿始终,从“盛”“衰”两个方面,围绕着“人事”进行层层深入的对比论述。本文的对比论证在总体上着眼于“盛”“衰”与“忧劳”“逸豫”的因果关系,从中心论点到论据,从论证过程到结论,不论是所用的事例或史实,还是作者抒发的感慨和议论,都是对比性的。正反两方面的鲜明对比,既突出了中心论点,使说理深刻、透彻,也使文章一气贯通,前后呼应,脉络清晰,结构严谨。

8.试分析《五代史伶官传序》抑扬顿挫的笔法。

点拨 ①无生硬的说教,而是娓娓道来,婉转动人。即使是在慨叹庄宗败亡时,也只是寓惋惜之意而无责难之词,可谓意正言婉。全文从“呜呼”起笔,一叹再叹,以叹始终,于反复叹咏之中显现委婉的韵致。②在议论的文字中,多用反问句、疑问句,使说理委婉而令人深思;多用对称语句,特别是在关键的地方,采用语言凝练、对仗工整的格言式的骈句,突出鲜明的对比和节奏感;适当运用长句,调节语势,有张有弛。疑问句、感叹句与陈述句,骈句与散句,长句与短句,错落有致,读起来抑扬顿挫,一唱三叹,感情饱满,气势 充沛。

研读任务三 写作探究,思维拓展

[情境导入] 本课所选的两篇史论都是千古名篇,在写法上有非常值得我们探究和学习的地方。同时,以史为鉴可以知兴替,我们要驻足历史的现场,通过历史开拓我们的思维。

9.文章题目为《五代史伶官传序》,却很少直接提到伶官的事情,这是不是文不对题 结合文本说说你的理由。

点拨 (示例一)没有文不对题。理由:欧阳修写作《五代史伶官传序》的主要目的是总结庄宗李存勖得天下而又失天下的历史教训,阐明国家盛衰取决于“人事”,讽谏北宋统治者。而有关伶官的事情在《伶官传》中已经有了详细的叙述,本文不需要重复。

(示例二)有点文不对题。理由:庄宗的失败是由伶官引起的,作者以史为鉴,就伶官乱政误国来评述国家兴盛衰败的道理,虽然《伶官传》中详细地叙述了有关伶官的内容,但在这篇文章中,也应该简要地叙述一些有关伶官的事情,让读者更明确地把握文章主旨。

10.对于秦朝灭亡的原因,众说纷纭,贾谊认为是“仁义不施而攻守之势异也”。结合所学知识,谈谈你对他这一观点的看法。

点拨 (示例一)我认为贾谊的这一观点是从维护封建统治阶级利益的角度出发的,但因为这一主张与反对暴政相联系,所以符合当时人民的要求,加上作者充分肯定了商鞅变法,主张儒法并用,所以他的主张是带有进步性的。

(示例二)作者在一定程度上揭露、批判了秦朝统治者的残暴罪行,但由于阶级和时代的局限,他还看不到封建统治阶级的本质,却要求封建统治阶级真正施行仁义,消除阶级矛盾,达到长治久安的目的,这是不可能的。

11.(拓展延伸)对“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”的结论,身处现代的我们应当如何评价

点拨 作者的观点是有历史和阶级的局限性的。首先,作者把一个王朝的盛衰兴亡归之于某个国君,这是一种唯心史观。如果根据作者的观点加以推论,似乎统治阶级只要能“谦”而不“满”、“忧劳”而不“逸豫”,封建王朝就会长治久安。实际情况当然不是如此。其次,作者对当时统治阶级加以劝诫,其目的是巩固封建统治。但是作者的观点也有其历史进步性的一面。虽然一个王朝的盛衰安危不能完全归结于统治者个人的忧劳或是逸豫,但统治者是骄奢淫逸还是励精图治,这对当时社会是有重大影响的。另外,“忧劳兴国”“逸豫亡身”的历史教训,在今天我们现代化建设的进程中,也有一定的借鉴作用。

思维提升

[比较鉴赏]

史论文章的同与异

1.《过秦论》是评述秦的过失,揭示其顷刻覆亡的原因。《五代史伶官传序》是论说后唐的错谬,指出其迅速败灭的根由。两文从撰述背景到写作意图,从内容到形式,都有许多相同或相近的地方。请展开具体分析。

答案①从两文写作的背景和目的来看,《过秦论》和《五代史伶官传序》都是对前代盛衰兴亡的历史经验的总结和概括,其目的也都在于维护当朝的统治。

②从文章的思想内容来看,《过秦论》和《五代史伶官传序》都是在评说历史,推究原因,总结经验,警戒后人。

③从文章的写法来看,两篇文章基本上也都由提出论点、分析论证、揭示题旨这三部分组织成文,构思谋篇大体类似。

④从表现手法上,两篇文章都运用了对比手法。

⑤在语言方面,两文都大量地运用了排比、对偶的句式,又多用短句,音节紧促,艺术感染力极强。

2.《过秦论》和《五代史伶官传序》同为史论,也有很多不同的地方,尝试分析其不同之处。

答案①从两文写作的背景和目的来看,《过秦论》是贾谊按皇帝拟定的题目写的,是应制之作。而在欧阳修的时代,统治阶级并未明确地向文人学者提出类似的政治要求,《五代史伶官传序》的写作,则显然带有自发的性质,是一种文学的自觉。

②从文章的思想内容来看,虽然都是借古讽今,但贾谊是“论秦”,欧阳修是“说唐”。

③从文章写法来看,《五代史伶官传序》更像是一篇严密规范的政论文。

[整合建构] 过 秦 论

思路整合

文章主旨

本文着重叙述了秦王朝兴亡的过程,揭露秦始皇的暴虐无道,最后指出“仁义不施而攻守之势异也”是秦王朝迅速灭亡的原因。作者总结秦王朝覆灭的历史教训,意在借古讽今,劝汉文帝对人民施行仁义的政策,不要重蹈秦之覆辙。

五代史伶官传序

思路整合

文章主旨

文章总结了后唐庄宗李存勖得天下而后失天下的历史教训,阐明了国家盛衰取决于“人事”,“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”的道理,讽谏北宋统治者应力戒骄奢,防微杜渐,励精图治。

课外拓展 比较阅读

小说中的历史

大泽乡(节选)

茅 盾

是黄河一样的深恨横断了部下的九百人和他们俩!没有一点精神上的联系。九百人有痛苦,有要求,有期望,可是绝对不愿向他们俩声诉。

两位军官站在营外小丘顶巅,装作瞭望地势。

大泽乡简直成为“大泽”了。白茫茫的水面耸露出几簇茅屋,三两个村夫就在门前支起了渔网。更有些水柳的垂条,卖弄风骚地吻着水波。刚露出一个白头的芦花若不胜情似的在水面颤抖着。天空是铅色。雨脚有簪子那样粗。好一幅江村烟雨图呵。心神不属地看着的两位军官猛觉得有些异样的味儿兜上心窝来了。是凄凉,也是悲壮!未必全是痴呆的他们俩,从刚才这回的巡视看出自己的地位是在“死线”上,“死”这有力的符咒在他们的灵魂里发动了另一种的力量;他们祖若父血液中的阶级性突然发酵了。他们不能束手困在这荒岛样的小丘上让奴隶们的复仇的洪水来将他们淹死!他们必得试一试最后的挣扎!

“看出来么 不是我们死,便是他们灭亡!”

“先斩两屯长 ”

“即无奈何,九百人一齐坑吧!”

先开口的那位军官突然将右臂一挥,用重浊的坚决的声调说了。

“谁给我们掘坑 ”

不是异议,却是商量进行手续,声音是凶悍中带沉着。

“这茫茫的一片水便是坑 ”

跟着这答语,下意识地对脚下那片大水望了一眼,军官之一得意地微笑了;然而笑影过后,阴森更甚。拿眼睃着他的同伴,发怒似的咬着嘴唇,然后轻声问:

“我们有多少心腹 ”

呵,呵,心腹 从来是带惯了子弟兵的这两位,今番却没有一个心腹。战国时代作了秦国的基本武力的富农阶级出身的军人,年来早就不够分配;实在是大将军蒙恬带去的人太多了。甚至像“屯长”那样的下级兵官也不得不用阶级不同的“闾左贫民”里的人了。这事件的危险性现在却提出在这两位可怜的军官面前要求一个解答。

“皇帝不该征发贱奴们来当兵的!”

被问住了拿不出回答来的那位军官恨恨地说,顿然感到祖若父当日的黄金时代已成过去,永远成为过去了。

“何尝不是呵!自从商君变法以来,我们祖宗是世世代代执干戈捍卫社稷的;作军人是光荣的职务,岂容‘闾左’的贱奴们染指!始皇帝殡天后,法度就乱了。叫贱奴们也来执干戈,都是贼臣赵高的主意哪!赵高,他父母也是贱奴!”

“咳,‘倒持太阿,授人以柄’——这就是!”

因为是在大泽乡的小丘上,这两位军官敢于非议朝政了。然而话一多,勇敢乐观的气氛就愈少。风是刮得更大了。总有七分湿的牛皮甲,本来就冰人,此时则竟是彻骨的寒冷。忍着冻默然相对,仰起脸来让凉雨洒去了无赖的悲哀吧!乡关在何处 云山缈远,在那儿西天,该就是咸阳吧 不知咸阳城里此时怎样了呵!羽林军还是前朝百战的儿郎。但是“闾左”贱奴们的洪水太大了,太大了,咸阳城不免终究要变成大泽乡吧!

回到自己帐幕内的两位军官仍和出去时一样地苦闷空虚,嗒然若丧。他们这阶级的将要没落的黑影,顽固地罩在他们脸上。孤立,危殆,一场拼死活的恶斗,已是不成问题的铁案;问题是他们怎样先下手给敌人一个不意的致命伤。

——先斩两屯长

——还有九百人呢

——那,权且算作多少有一半人数是可以威胁利诱的吧

——收缴了兵器,放起一把火吧

当这样的意念再在两位军官的对射的目光中闪着的时候,帐外突然传来了这么不成体统的嚷闹:

“守在这里是饿死……到了渔阳……误期……也是死……大家干吧,才可以不死……将官么……让他们醉死!”

接着是一阵哄笑,再接着便是嘈嘈杂杂的听不清的话响。

两军官的脸色全变了,嘴唇有些抖颤。交换了又一次的眼色,咬嘴唇,又剔起眉毛,统治阶级的武装者的他们俩全身都涨满了杀气了,然而好像还没有十分决定怎么开始应付,却是陡地一阵夹雨的狂风揭开了帐门,将这两位,太早地并且不意地暴露在嚷闹的群众的眼前了。面对面的斗争再没有拖延缓和的可能!也是被这天公的多事微微一怔的群众朝着帐内看了。是站着的满脸通红怒眉睁目的两个人。但只是“两个”人!

“军中不许高声!左右!拿下扰乱营房的人!”

拔出剑来的军官大声吆喝,冲着屯长之一叫作吴广的走过来了。

回答是几乎要震坍营帐那样的群众的怒吼声。也有了兵器在手的“贱奴”们今番不复驯顺!像野熊一般跳起来的吴广早抢得军官手里的剑,照准这长官拦腰一挥。剩下的一位被发狂似的部下攒住,歪牵了的嘴巴只泄出半声哼。

地下火爆发了!从营帐到营帐,响应着“贱奴”们挣断铁链的巨声。从乡村到乡村,从郡县到郡县,秦皇帝的全统治区域都感受到这大泽乡的地下火爆发的剧震。即今便是被压迫的贫农要翻身!他们的洪水将冲毁始皇帝的一切贪官污吏,一切严刑峻法!

风是凯歌,雨是进击的战鼓,弥漫了大泽乡的秋潦是举义的檄文;从乡村到乡村,郡县到郡县,他们九百人将尽了历史的使命,将燃起一切茅屋中郁积已久的忿火!

始皇帝死而地分!

(有删改)

阅读思考

1.小说借用历史材料构成了一个全新的小说世界,请据此分析本文的文体特征。

答案①内容特征:属于历史材料新编的形式,小说故事脱胎于司马迁《史记》中的《陈涉世家》。②采用新的历史讲述方式,如虚构细节、掺入现代语言,作品充满想象力及创造性。③叙述视角:小说的叙述视角为两军官和九百戍卒,其中主要是从两军官的视角来叙述故事的。④情节特征:小说以两军官与九百戍卒的矛盾为行文线索,贯穿全文。⑤叙述手法:小说以叙述为主,中间穿插议论、抒情。

2.请结合小说内容探究“始皇帝死而地分”的原因。

答案①秦朝社会的阶级对立严重,如“九百人和他们俩!没有一点精神上的联系”“作军人是光荣的职务,岂容‘闾左’的贱奴们染指”;②秦王朝穷兵黩武,四处征战,导致国内兵力严重不足,如“实在是大将军蒙恬带去的人太多了。甚至像‘屯长’那样的下级兵官也不得不用阶级不同的‘闾左贫民’里的人了”;③奸臣赵高把握朝政大权,法度乱了,如“始皇帝殡天后,法度就乱了。叫贱奴们也来执干戈,都是贼臣赵高的主意哪”;④法律严苛,逼百姓造反,如“守在这里是饿死……到了渔阳……让他们醉死”。

本课结束