12 玩偶之家(节选)课件(共52张PPT)部编版选择性必修中册

文档属性

| 名称 | 12 玩偶之家(节选)课件(共52张PPT)部编版选择性必修中册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-29 11:54:13 | ||

图片预览

文档简介

(共52张PPT)

第四单元

12 玩偶之家(节选)

语 文

内容索引

自主预习 积累梳理

文本研读 任务探究

课外拓展 比较阅读

[单元目标导引]

学习任务群 外国作家作品研习

单元人文 主题 丰富的心灵

希腊德尔菲神庙镌刻着“认识你自己”这一永恒

命题,而人最容易在比较中认识自我,文化也是

如此。在中外文化的比较中,我们最容易发现

自己的长短,得到关于自我的重要认识;同时,重要的他者文化并不是始终独立于我们之外,在观照、借鉴中扬弃、取舍,他者文化优秀的部分往往会成为我们自身的一部分。

打开一扇通往世界的窗口,开阔文化视野,在文化碰撞的过程

中,接纳沉淀在外国文化经典中的人类文明成果,即为全世界所普遍认同和提倡的观念,如人道关怀、自由平等、公平正义等,形成思想共识,如同钱锺书先生所言“东海西海,心理攸同”。

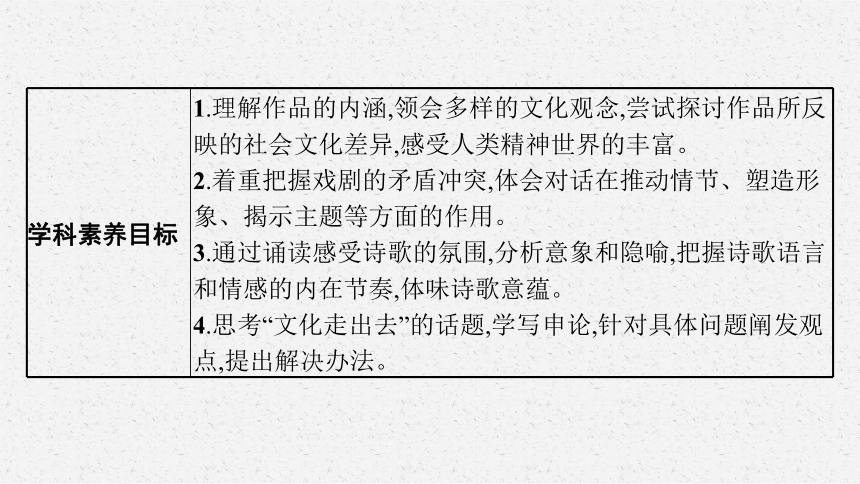

学科素养目标 1.理解作品的内涵,领会多样的文化观念,尝试探讨作品所反映的社会文化差异,感受人类精神世界的丰富。

2.着重把握戏剧的矛盾冲突,体会对话在推动情节、塑造形象、揭示主题等方面的作用。

3.通过诵读感受诗歌的氛围,分析意象和隐喻,把握诗歌语言和情感的内在节奏,体味诗歌意蕴。

4.思考“文化走出去”的话题,学写申论,针对具体问题阐发观点,提出解决办法。

[学习任务纵览]

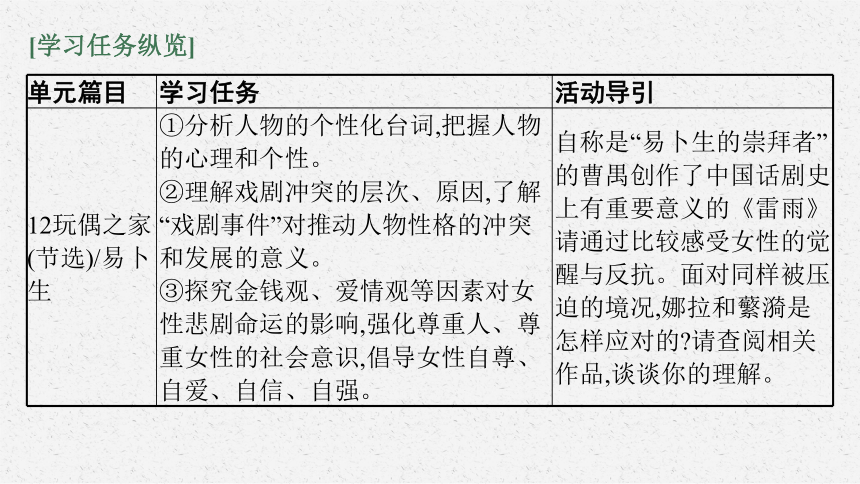

单元篇目 学习任务 活动导引

12玩偶之家(节选)/易卜生 ①分析人物的个性化台词,把握人物的心理和个性。 ②理解戏剧冲突的层次、原因,了解“戏剧事件”对推动人物性格的冲突和发展的意义。 ③探究金钱观、爱情观等因素对女性悲剧命运的影响,强化尊重人、尊重女性的社会意识,倡导女性自尊、自爱、自信、自强。 自称是“易卜生的崇拜者”的曹禺创作了中国话剧史上有重要意义的《雷雨》。请通过比较感受女性的觉醒与反抗。面对同样被压迫的境况,娜拉和蘩漪是怎样应对的 请查阅相关作品,谈谈你的理解。

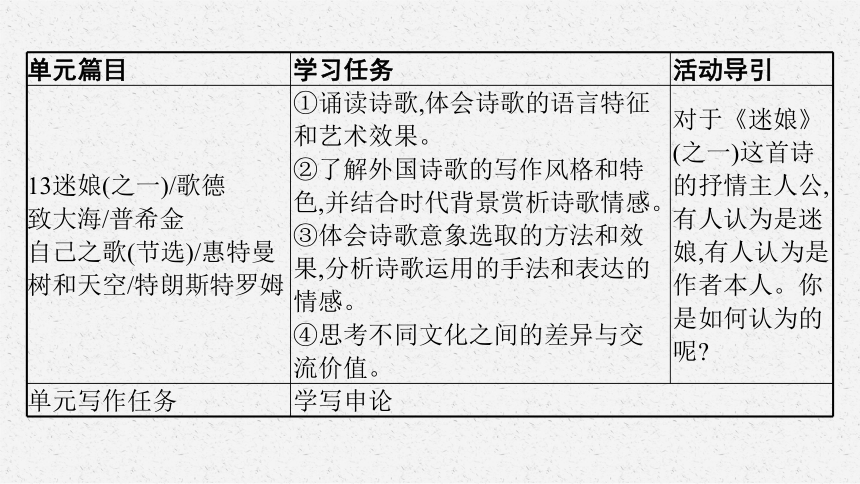

单元篇目 学习任务 活动导引

13迷娘(之一)/歌德 致大海/普希金 自己之歌(节选)/惠特曼 树和天空/特朗斯特罗姆 ①诵读诗歌,体会诗歌的语言特征和艺术效果。 ②了解外国诗歌的写作风格和特色,并结合时代背景赏析诗歌情感。 ③体会诗歌意象选取的方法和效果,分析诗歌运用的手法和表达的情感。 ④思考不同文化之间的差异与交流价值。 对于《迷娘》(之一)这首诗的抒情主人公,有人认为是迷娘,有人认为是作者本人。你是如何认为的呢

单元写作任务 学写申论

自主预习 积累梳理

娜拉是有自由意志与独立精神的“挪威的小资产阶级妇女”的代表。

——恩格斯评价《玩偶之家》

[资源助读]

作者简介

现代戏剧之父——易卜生

易卜生(1828—1906),挪威戏剧家,挪威文学四大家之一。他的作品强调个人在生活中的快乐,无视传统社会的陈腐礼仪。最著名的作品有诗剧《培尔·金特》,社会问题剧《玩偶之家》《群鬼》《人民公敌》等;其象征性剧作《野鸭》等反映其“精神死亡”的思想。

易卜生的作品分为四种类型:

1.民族浪漫主义历史剧,如《英格夫人》,再现了挪威人民所熟知的古代英雄人物,激发爱国主义感情。

2.批判现实主义诗剧,如《布朗德》和《培尔·金特》,表现了他憎恶资产阶级政客所鼓吹的“自由、平等、博爱”口号,要求个性解放下的真正自由,批判当时欧洲社会庸俗自私的思想。

3.社会问题剧,如《社会支柱》《玩偶之家》《群鬼》《人民公敌》,立足生活实际,反映挪威社会的家庭、婚姻和民主政治等重大问题,并关注人的精神和心灵,既继承又革新传统戏剧。

4.心理剧,如《野鸭》《建筑师》,带有较强的象征主义色彩,创作重心转向描述内心活动和精神分析方面。

作品背景

19世纪70年代至20世纪初,工业革命进入了一个新的发展时期,即第二次工业革命时期。第二次工业革命促进了生产力的巨大发展,企业的规模进一步扩大。长期处于男权社会的挪威,要求妇女解放的呼声越来越高,“妇女解放的第一个先决条件,就是一切女性重新回到公共的劳动中去”。易卜生创作《玩偶之家》的1879年,正是挪威妇女解放运动高涨的年代。易卜生先后结识了两位女权运动活动家。挪威的女权运动,给易卜生以巨大的鼓舞,更促使他以自己的作品来支持妇女解放运动。

《玩偶之家》是作者根据朋友的一段真实遭遇写出来的。朋友的事使易卜生心境久久不能平静,并由此开始创作《玩偶之家》。

相关常识

戏 剧

戏剧,是综合艺术的一种,由演员扮演角色,当众表演情节、显示情境的一种艺术。在中国,戏剧是戏曲、话剧、歌剧等的总称,也曾被用来专指话剧。其基本要素是情节性的动态造型,通过从空间到时间、从视觉到听觉的对观众的多方面作用,引起演员与观众、观众与观众之间的反复交流,进入集体的心理体验。按作品类型可分为悲剧、喜剧、正剧等;按题材内容可分为历史剧、现代剧、哲理剧、寓言剧、童话剧等。

易卜生社会问题剧的特点

易卜生的社会问题剧立足于生活实际,反映挪威社会的家庭、婚姻和民主政治等重大问题,并关注人的精神和心灵,对传统戏剧既继承又革新。他把“讨论”带入戏剧,“讨论”与剧情和人物形象塑造紧密联系;调动多种舞台元素细腻刻画人物心理,并使多种表现手法互相作用,既增强了戏剧的思想性,又强化了戏剧效果。

三 一 律

亦称“三整一律”。戏剧术语。欧洲古典主义戏剧的剧本创作规则。规定剧本情节、地点、时间三者必须完整一致,即每剧限于单一的故事情节,事件发生在一个地点并于一天内完成。古希腊哲学家亚里士多德在《诗学》中曾论及希腊悲剧情节的“整一性”和演出时间对戏剧创作的限制。文艺复兴时期的意大利学者据此提出“一个事件、一个整天、一个地点”的主张。17世纪法国的法兰西学院极力推行这一原则。古典主义剧作家大都严格遵守。18世纪以后受到浪漫主义作家的反对,遂被打破。

[知识梳理]

1.读准字音

luō suo

piē

juē

shé

zhē

è

běng

ráo

qié

jiā

2.写对字形

撺掇

抱

捺

瞟

故意做作,装出某种情态。

形容说话办事坚决果断,毫不犹豫。

无论怎样摔打都不会破裂,比喻永远不会被推翻(多指理论、道理)。

4.词语辨析

推脱·推托

推脱:推卸。 推托:借故拒绝。

相同点:两者都有“推卸”的意思。

不同点:“推脱”侧重指摆脱、开脱,使之与自己无关,多指推脱责任、问题或与自己相关的事情等;“推托”侧重借故拒绝,指婉言谢绝、表示不接受,后面经常带有托词或者表示拒绝的原因,多指推托自己不愿意做的事情。

例句 ①意识到问题的严重性,他想方设法要 责任。

②她 嗓子不好,怎么也不肯唱。

推脱

推托

化装·化妆

化装:①演员为了适合所扮演的角色的形象而修饰容貌。②改变装束、容貌;假扮。 化妆:用脂粉等使容貌美丽。

相同点:两者都有“装饰、打扮”的意思。

不同点:“化装”指改变装束、容貌,变成另外一个人的形象;“化妆”指用脂粉使容貌美丽,只是修饰,而不是为了改变模样。

例句 ①舞会上,大家 成猎人、武士、女王等各种角色,尽情地玩耍,仿佛置身于童话世界。

②对面的女孩瘦瘦的,乱乱的头发倒向一侧,没有 ,她正微笑着望着我呢!

化装

化妆

文本研读 任务探究

课堂精研

研读任务一 分析戏剧冲突

[情境导入] 冲突离不开矛盾,但不等于矛盾。矛盾只有通过外部形式表现出来,发生了对立双方的摩擦、争执、撞击,才被称为“冲突”。戏剧要在两三个小时内,通过人物的语言和动作,塑造形象,反映社会生活,它必须把矛盾集中起来,达到紧凑尖锐、紧张、激烈的程度,所以,有人说,“戏剧就是冲突”“没有冲突就没有戏剧”。创作剧本必须展示冲突,阅读剧本必须把握冲突。把握了戏剧冲突,也就牵住了全剧的“牛鼻子”。

1.当柯洛克斯泰的第二封信出现以后,娜拉和海尔茂的心理冲突是怎么变化的

点拨 第一次冲突:海尔茂以为一切万事大吉,反过来安慰娜拉,娜拉一声不吭。海尔茂这时对娜拉出奇的冷静感到害怕。

第二次冲突:娜拉换上日常衣服并和海尔茂进行一次谈话。随着谈话的激化,海尔茂越来越被动尴尬,傲然的姿态也维持不下去了。娜拉明确宣布:“我不爱你了。”

第三次冲突:海尔茂已经处于劣势,他只能用“母亲的义务”“你还是我的老婆”来要挟娜拉,娜拉的反抗却继续走向高峰。她不仅退还了结婚戒指,而且离家出走。

2.结合文本谈谈本文是如何描写人物的内心冲突的,并简单地阐释一下人物的内心冲突的作用。

点拨 娜拉在受到柯洛克斯泰的要挟之后,既害怕海尔茂知道,又期待奇迹会发生;甚至仍然相信“奇迹”,相信海尔茂可以为了自己“挺身出来,把全部责任担在自己肩膀上”。阮克大夫既想向娜拉表白自己的情感,又担心失去娜拉的友谊。

作用:这些都令剧中人物陷入了左右为难的境地,既使人物丰满立体,更具魅力,又使得剧情跌宕起伏,引人入胜。

把握矛盾冲突的方法

1.了解戏剧情节,把握矛盾冲突

社会矛盾往往有一个发生、发展、激化和解决的过程,这就决定了戏剧冲突也同小说一样,通常包括开端、发展、高潮、结局。

不管是多幕剧,还是独幕剧,戏剧冲突都有一个完整的发展过程,因此可以从情节的推进入手进行分析。

2.抓住主要事件,体察细微之处

要把一场戏切分为若干小单位,省去不重要、交代性的情节细节,仔细研究主要事件、主要场次的描写,最后把各个场面合起来,形成一个故事流,做综合分析。

3.理清人物关系,把握矛盾冲突

在戏剧冲突的过程中,可以看到人物的思想性格、人与人之间的矛盾纠葛,看到人与人之间的矛盾冲突是什么性质的,表达了什么样的主题。

研读任务二 鉴赏戏剧语言,分析人物形象

[情境导入] 戏剧语言包括人物语言和舞台说明。舞台说明又叫舞台提示。它是剧本语言不可缺少的一部分,是剧本里的一些说明性文字。台词,就是剧中人物所说的话,包括对白、独白、旁白等。我们来了解一下它们在《玩偶之家》中都有哪些具体的作用。

3.在情节发展的不同阶段,海尔茂对娜拉的称谓各有不同,试从文章中找出,并进行归类。思考前后不同的称谓体现了海尔茂的什么特点。

点拨 ①告密信之前的称谓:我的小鸟儿、迷人的小东西、我的好宝贝儿、小娜拉、不懂事的孩子。②收到告密信,认为自己受到威胁时对娜拉的称谓:你这坏东西、伪君子、撒谎的人、犯罪的人、下贱女人。③认为自己没事之后对娜拉的称谓:受惊的小鸟儿、我的吓坏了的可怜的小宝贝儿、我的好娜拉。④前后称谓的不一致体现了海尔茂的自私自利、自大自负、善变虚伪的本质。

4.文中两封信出现后,海尔茂的台词多是长篇大论,而娜拉的台词都比较短;当娜拉看清海尔茂真面目后,娜拉的台词变长,海尔茂的台词变短,你能从中发现什么

点拨 ①海尔茂的长篇大论是他在男权主导下的陈词,无论是在自己面临危险时对娜拉的指责还是在危险解除时对娜拉的宽恕,都是将自己的利益放在第一位的,体现了海尔茂的控制权与话语权。而这时候娜拉话语非常少,在海尔茂长篇大论时,娜拉怀有心事,逐渐冷静,看清真相,决意出走,短台词说明娜拉的觉醒,人物趋于理性,不屑交谈。②当娜拉换上家常衣服与海尔茂展开正式对话后,海尔茂的台词逐渐变短,而娜拉则以长台词为主了,这种变化意味着海尔茂对娜拉的冷静理性感到震惊,这一切出乎他的意料,不适应这种不由他占主导的谈话,对决意要重新思考自身权利的娜拉,海尔茂的阻拦显得那么苍白无力;一个对自己坦诚并拥有决断勇气的女性,男权社会的网是无法限制束缚住她的。

5.娜拉出走在当时是惊世骇俗的表现,请结合全文分析娜拉的形象特点。

点拨 娜拉是一个有着资产阶级思想倾向的妇女,美丽、活泼、真诚、勇敢、善良、富有同情心。在识破海尔茂虚伪面目之前,她一直生活在脉脉温情之中,从未考虑过妇女在家庭中的位置问题。但她是位品格高尚的女子,她忠于爱情,为了给丈夫治病,勇敢地伪造父亲的签名签署支票借据,并独立地还债,为了保全丈夫的名誉而准备自杀。她对阮克医生抱着真正的同情心,并勇敢和坚强地面对柯洛克斯泰的威胁、恐吓。面对威胁和恐吓,她没有屈服,而是准备承担一切责任。识破海尔茂虚伪、自私自利的面目后,她意识到自己在家庭中人格不独立的可悲情况,对于以男权为中心的资产阶级的道德、法律和宗教产生怀疑并进行谴责,毅然离家出走。

6.请从表面和实际两个方面分析海尔茂的形象特征。

点拨 表面上:①在外:奉公守法的公民、一个颇为“敬业”的职员。②在家:好丈夫、好父亲。实际上:①海尔茂是男权至上的社会培养的男权范本:控制家庭经济权,把娜拉当宠物对待,不尊重娜拉。②海尔茂在性格道德方面有缺陷:心胸狭隘,自私虚伪,没有担当。③资产阶级卫道士。

研读任务三 赏析艺术手法,解读女性意识

[情境导入] 我们说《玩偶之家》呈现了一组家庭状态,提出了妇女解放、人格独立、经济独立这样的思想,请同学们在具体的文本中,体会作者运用的艺术手法,提炼文本主旨。

7.评论界普遍将《玩偶之家》看作易卜生运用“回溯法”的一个成功典范,请结合文本分析《玩偶之家》中“回溯法”的运用及作用。

点拨 “回溯法”是戏剧创作中采用的一种叙事模式,指把剧情安排在戏剧冲突即将达到高潮的时刻,冲突的起因则用追溯的形式交代,在有限的时间内使戏剧很快达到高潮,加强戏剧的紧张性与感染力。如《玩偶之家》把剧情安排在圣诞节前后3天之内,从戏剧冲突的高潮时刻写起,而娜拉的借款与还债,林丹太太与柯洛克斯泰的爱情纠葛,娜拉与阮克医生的友情等剧情都是通过“回溯法”,化为巧妙的戏剧动作后叙述出来的。这样的艺术构思,使得剧作家能够在有限的时间内,让多条线索交错发展,大大增强了矛盾冲突的戏剧性,使故事的前因后果脉络分明,剧情结构紧凑,波澜起伏,扣人心弦。同时使剧情比较单纯,省去那些表现事件过程的场面,集中笔力展示主人公面对危机时的行为表现和心理活动的历程,有助于塑造主人公的形象。

8.评论界普遍认为《玩偶之家》是妇女解放的宣言书,易卜生也被誉为描写妇女解放、为妇女争取自由的戏剧的先驱,而易卜生在该剧发表20年后的一次演讲中说:“谢谢大家……但我的确不敢领受为妇女运动而自觉努力的盛誉。我甚至不明白什么是‘妇女运动’。我只关心人类本身的事……我不过是一个诗人,却不是人们通常认为的社会思想家……就像许多其他问题,妇女的社会问题应当给予解决,但是那不是我创作的原始动机。我创作的目的是描写人类。”请根据你的阅读体验,尝试写出你对本课主旨的理解。

点拨 (示例一)我认为《玩偶之家》的主题是讨论妇女解放,争取平等权利。《玩偶之家》通过对男女主人公——海尔茂与娜拉的矛盾冲突的描写,撕下了男权社会中温情脉脉的家庭关系的面纱,暴露了建立在男权统治基础上的夫妻关系的虚伪,提出了妇女解放的问题。

(示例二)我认为《玩偶之家》讨论的是人的觉醒和人性解放问题。娜拉不仅代表妇女,更代表生存于西方传统文化中的整体的“人”,如她在剧中所表达的“不瞒你说,我真不知道宗教是什么”“我不信世界上有这种不讲理的法律”可以看出她反对的不仅是传统婚姻的道德规范,更是那个社会赖以存在的传统文化体系,海尔茂搬出宗教和法律意图迫使娜拉就范,可以看出他维护的也是整个传统文化体系,而他本人也是一个不自觉地受制于这种文化的非自由的人。因而我认为本剧讨论的是“人”,是整体意义上的“人”的解放问题。

思维提升

[比较鉴赏]

觉醒与反抗

自称是“易卜生的崇拜者”的曹禺创作了中国话剧史上有重要意义的《雷雨》。请通过比较感受女性的觉醒与反抗。面对同样被压迫的境况,娜拉和蘩漪是怎样应对的

人物 面对的困境 反抗的方式 社会背景 反抗的实质 反抗目标

娜拉

意识到丈夫并不爱她,只是把她作为玩偶一样对待,并没有把她看作一个独立的个人,经济和思想都不独立。

娜拉决定抛下一切出走,学习去做一个人。

挪威当时已经受到资本主义的影响。

娜拉能意识到要对当时的宗教、法律、社会进行反思,对不合理的法律制度提出了大胆的怀疑,她要去追求一种美好的法律——男女平权。

要求个性解放、争取平等自由和真诚的爱情生活。

人物 面对的困境 反抗的方式 社会背景 反抗的实质 反抗目标

蘩漪

她有爱和被爱的需求,但是周朴园对她只有压制、专制。

用与继子周萍的不伦恋情来表达对丈夫的反抗,把解放自己的希望寄托在胆小怕事的周萍身上。

中国20世纪20年代初期在新旧社会交替、新旧思想撞击的背景下,封建思想依然占据统治地位。

蘩漪缺乏对社会与家庭的冷静思索,没有看到造成她悲剧的根源是整个旧体系,而只把反抗的矛头指向“周家的罪恶”。

[整合建构]

玩偶之家(节选)

思路整合

文章主旨

本文通过女主人公娜拉与丈夫海尔茂由相亲相爱转为决裂的过程,探讨了资产阶级的婚姻问题,暴露了男权社会与妇女解放之间的矛盾冲突,进而向资产阶级社会的宗教、法律、道德提出挑战,激励人们尤其是妇女为挣脱传统观念的束缚,为争取自由平等而斗争。

课外拓展 比较阅读

女性觉醒以后

娜拉走后怎样

鲁 迅

伊孛生[注]的著作,除了几十首诗之外,其余都是剧本。这些剧本里面,有一时期是大抵含有社会问题的,世间也称作“社会剧”,其中有一篇就是《娜拉》。

《娜拉》一名Ein Puppenheim,中国译作《傀儡家庭》(即《玩偶之家》)。娜拉当初是满足地生活在所谓幸福的家庭里的,但是她竟觉悟了:自己是丈夫的傀儡,孩子们又是她的傀儡。她于是走了,只听得关门声,接着就是闭幕。

娜拉要怎样才不走呢 或者说伊孛生自己有解答,就是Die Frau vom Meer(《海上夫人》)。这女人是已经结了婚的,然而先前有一个爱人在海的彼岸,一日突然寻来,叫她一同去。她便告知她的丈夫,要和那外来人会面。临末,她的丈夫说:“现在放你完全自由。(走与不走)你能够自己选择,并且还要自己负责任。”于是什么事全都改变,她就不走了。这样看来,娜拉倘也得到这样的自由,或者也便可以安住。

但娜拉毕竟是走了的。娜拉走后怎样 ——别人可是也发表过意见的。一个英国人曾作一篇戏剧,说一个新式的女子走出家庭,再也没有路走,终于堕落,进了妓院了。还有一个中国人,——我称他什么呢 上海的文学家罢,——说他所见的《娜拉》是和现译本不同,娜拉终于回来了。这样的本子可惜没有第二人看见,除非是伊孛生自己寄给他的。但从事理上推想起来,娜拉或者也实在只有两条路:不是堕落,就是回来。因为如果是一只小鸟,则笼子里固然不自由,而一出笼门,外面便又有鹰,有猫,以及别的什么东西之类;倘使已经关得麻痹了翅子,忘却了飞翔,也诚然是无路可以走。还有一条,就是饿死了,但饿死已经离开了生活,更无所谓问题,所以也不是什么路。

人生最苦痛的是梦醒了无路可以走。做梦的人是幸福的;倘没有看出可走的路,最要紧的是不要去惊醒他。然而娜拉既然醒了,是很不容易回到梦境的,因此只得走;可是走了以后,有时却也免不掉堕落或回来。否则,就得问:她除了觉醒的心以外,还带了什么去 倘只有一条像诸君一样的紫红的绒绳的围巾,那可是无论宽到二尺或三尺,也完全是不中用。她还须更富有,提包里有准备,直白地说,就是要有钱。

梦是好的;否则,钱是要紧的。

所以为娜拉计,钱,——高雅的说罢,就是经济,是最要紧的了。自由固不是钱所能买到的,但能够为钱而卖掉。人类有一个大缺点,就是常常要饥饿。为补救这缺点起见,为准备不做傀儡起见,在目下的社会里,经济权就见得最要紧了。第一,在家应该先获得男女平均的分配;第二,在社会应该获得男女相等的势力。可惜我不知道这权柄如何取得,单知道仍然要战斗;或者也许比要求参政权更要用剧烈的战斗。战斗不算好事情,我们也不能责成人人都是战士,那么,平和的方法也就可贵了,这就是将来利用了亲权来解放自己的子女。

其实,在现在,一个娜拉的出走,或者也许不至于感到困难的,因为这人物很特别,举动也新鲜,能得到若干人们的同情,帮助着生活。生活在人们的同情之下,已经是不自由了,然而倘有一百个娜拉出走,便连同情也减少,有一千一万个出走,就得到厌恶了,断不如自己握着经济权之为可靠。

在经济方面得到自由,就不是傀儡了么 也还是傀儡。无非被人所牵的事可以减少,而自己能牵的傀儡可以增多罢了。因为在现在的社会里,不但女人常作男人的傀儡,就是男人和男人,女人和女人,也相互地作傀儡,男人也常作女人的傀儡,这决不是几个女人取得经济权所能救的。但人不能饿着静候理想世界的到来,至少也得留一点残喘,正如涸辙之鲋,急谋升斗之水一样,就要这较为切近的经济权,一面再想别的法。

如果经济制度竟改革了,那上文当然完全是废话。

然而上文,是又将娜拉当作一个普通的人物而说的,假使她很特别,自己情愿闯出去做牺牲,那就又另是一回事。我们无权去劝诱人做牺牲,也无权去阻止人做牺牲。况且世上也尽有乐于牺牲,乐于受苦的人物。虽说背着咒诅,可是大约总该是觉得走比安息还适意,所以始终狂走的罢。

只是这牺牲的适意是属于自己的,与志士们之所谓为社会者无涉。群众,——尤其是中国的,——永远是戏剧的看客。牺牲上场,如果显得慷慨,他们就看了悲壮剧;如果显得觳觫,他们就看了滑稽剧。北京的羊肉铺前常有几个人张着嘴看剥羊,仿佛颇愉快,人的牺牲能给与他们的益处,也不过如此。而况事后走不几步,他们并这一点愉快也就忘却了。

对于这样的群众没有法,只好使他们无戏可看倒是疗救,正无需乎震骇一时的牺牲,不如深沉的韧性的战斗。

可惜中国太难改变了,即使搬动一张桌子,改装一个火炉,几乎也要血;而且即使有了血,也未必一定能搬动,能改装。不是很大的鞭子打在背上,中国自己是不肯动弹的。我想这鞭子总要来,好坏是别一问题,然而总要打到的。但是从那里来,怎么地来,我也是不能确切地知道。

(有删改)

注伊孛生:通译作易卜生。

阅读思考

1.课文最后说“楼下砰的一响传来关大门的声音”,萧伯纳的评论是:“在他身边关门的砰一声,比滑铁卢的大炮还要响。”请谈谈你对这个结尾的理解和看法。

答案①这一舞台说明表明娜拉出走已成事实,昭示剧情在高潮中结束;②萧伯纳的评价,是对其社会意义的肯定,“砰的一响”与拿破仑战争的枪炮声一样,有力地推动了欧洲社会的历史进程。

2.鲁迅对娜拉出走后所推想的结局,你认可吗 请阐述理由。

答案(示例一)认可。因为鲁迅认为外部环境险恶;娜拉已经失去了生活的技能;娜拉没有经济来源,只能饿死。

(示例二)不认可。因为娜拉性格倔强,关键是思想已经觉醒,想明白了人生;娜拉有独立的人格,她追求自由和理想;从前面的剧情也看出,娜拉不会拒绝朋友的帮助,并且她还有从前的老家。

本课结束

第四单元

12 玩偶之家(节选)

语 文

内容索引

自主预习 积累梳理

文本研读 任务探究

课外拓展 比较阅读

[单元目标导引]

学习任务群 外国作家作品研习

单元人文 主题 丰富的心灵

希腊德尔菲神庙镌刻着“认识你自己”这一永恒

命题,而人最容易在比较中认识自我,文化也是

如此。在中外文化的比较中,我们最容易发现

自己的长短,得到关于自我的重要认识;同时,重要的他者文化并不是始终独立于我们之外,在观照、借鉴中扬弃、取舍,他者文化优秀的部分往往会成为我们自身的一部分。

打开一扇通往世界的窗口,开阔文化视野,在文化碰撞的过程

中,接纳沉淀在外国文化经典中的人类文明成果,即为全世界所普遍认同和提倡的观念,如人道关怀、自由平等、公平正义等,形成思想共识,如同钱锺书先生所言“东海西海,心理攸同”。

学科素养目标 1.理解作品的内涵,领会多样的文化观念,尝试探讨作品所反映的社会文化差异,感受人类精神世界的丰富。

2.着重把握戏剧的矛盾冲突,体会对话在推动情节、塑造形象、揭示主题等方面的作用。

3.通过诵读感受诗歌的氛围,分析意象和隐喻,把握诗歌语言和情感的内在节奏,体味诗歌意蕴。

4.思考“文化走出去”的话题,学写申论,针对具体问题阐发观点,提出解决办法。

[学习任务纵览]

单元篇目 学习任务 活动导引

12玩偶之家(节选)/易卜生 ①分析人物的个性化台词,把握人物的心理和个性。 ②理解戏剧冲突的层次、原因,了解“戏剧事件”对推动人物性格的冲突和发展的意义。 ③探究金钱观、爱情观等因素对女性悲剧命运的影响,强化尊重人、尊重女性的社会意识,倡导女性自尊、自爱、自信、自强。 自称是“易卜生的崇拜者”的曹禺创作了中国话剧史上有重要意义的《雷雨》。请通过比较感受女性的觉醒与反抗。面对同样被压迫的境况,娜拉和蘩漪是怎样应对的 请查阅相关作品,谈谈你的理解。

单元篇目 学习任务 活动导引

13迷娘(之一)/歌德 致大海/普希金 自己之歌(节选)/惠特曼 树和天空/特朗斯特罗姆 ①诵读诗歌,体会诗歌的语言特征和艺术效果。 ②了解外国诗歌的写作风格和特色,并结合时代背景赏析诗歌情感。 ③体会诗歌意象选取的方法和效果,分析诗歌运用的手法和表达的情感。 ④思考不同文化之间的差异与交流价值。 对于《迷娘》(之一)这首诗的抒情主人公,有人认为是迷娘,有人认为是作者本人。你是如何认为的呢

单元写作任务 学写申论

自主预习 积累梳理

娜拉是有自由意志与独立精神的“挪威的小资产阶级妇女”的代表。

——恩格斯评价《玩偶之家》

[资源助读]

作者简介

现代戏剧之父——易卜生

易卜生(1828—1906),挪威戏剧家,挪威文学四大家之一。他的作品强调个人在生活中的快乐,无视传统社会的陈腐礼仪。最著名的作品有诗剧《培尔·金特》,社会问题剧《玩偶之家》《群鬼》《人民公敌》等;其象征性剧作《野鸭》等反映其“精神死亡”的思想。

易卜生的作品分为四种类型:

1.民族浪漫主义历史剧,如《英格夫人》,再现了挪威人民所熟知的古代英雄人物,激发爱国主义感情。

2.批判现实主义诗剧,如《布朗德》和《培尔·金特》,表现了他憎恶资产阶级政客所鼓吹的“自由、平等、博爱”口号,要求个性解放下的真正自由,批判当时欧洲社会庸俗自私的思想。

3.社会问题剧,如《社会支柱》《玩偶之家》《群鬼》《人民公敌》,立足生活实际,反映挪威社会的家庭、婚姻和民主政治等重大问题,并关注人的精神和心灵,既继承又革新传统戏剧。

4.心理剧,如《野鸭》《建筑师》,带有较强的象征主义色彩,创作重心转向描述内心活动和精神分析方面。

作品背景

19世纪70年代至20世纪初,工业革命进入了一个新的发展时期,即第二次工业革命时期。第二次工业革命促进了生产力的巨大发展,企业的规模进一步扩大。长期处于男权社会的挪威,要求妇女解放的呼声越来越高,“妇女解放的第一个先决条件,就是一切女性重新回到公共的劳动中去”。易卜生创作《玩偶之家》的1879年,正是挪威妇女解放运动高涨的年代。易卜生先后结识了两位女权运动活动家。挪威的女权运动,给易卜生以巨大的鼓舞,更促使他以自己的作品来支持妇女解放运动。

《玩偶之家》是作者根据朋友的一段真实遭遇写出来的。朋友的事使易卜生心境久久不能平静,并由此开始创作《玩偶之家》。

相关常识

戏 剧

戏剧,是综合艺术的一种,由演员扮演角色,当众表演情节、显示情境的一种艺术。在中国,戏剧是戏曲、话剧、歌剧等的总称,也曾被用来专指话剧。其基本要素是情节性的动态造型,通过从空间到时间、从视觉到听觉的对观众的多方面作用,引起演员与观众、观众与观众之间的反复交流,进入集体的心理体验。按作品类型可分为悲剧、喜剧、正剧等;按题材内容可分为历史剧、现代剧、哲理剧、寓言剧、童话剧等。

易卜生社会问题剧的特点

易卜生的社会问题剧立足于生活实际,反映挪威社会的家庭、婚姻和民主政治等重大问题,并关注人的精神和心灵,对传统戏剧既继承又革新。他把“讨论”带入戏剧,“讨论”与剧情和人物形象塑造紧密联系;调动多种舞台元素细腻刻画人物心理,并使多种表现手法互相作用,既增强了戏剧的思想性,又强化了戏剧效果。

三 一 律

亦称“三整一律”。戏剧术语。欧洲古典主义戏剧的剧本创作规则。规定剧本情节、地点、时间三者必须完整一致,即每剧限于单一的故事情节,事件发生在一个地点并于一天内完成。古希腊哲学家亚里士多德在《诗学》中曾论及希腊悲剧情节的“整一性”和演出时间对戏剧创作的限制。文艺复兴时期的意大利学者据此提出“一个事件、一个整天、一个地点”的主张。17世纪法国的法兰西学院极力推行这一原则。古典主义剧作家大都严格遵守。18世纪以后受到浪漫主义作家的反对,遂被打破。

[知识梳理]

1.读准字音

luō suo

piē

juē

shé

zhē

è

běng

ráo

qié

jiā

2.写对字形

撺掇

抱

捺

瞟

故意做作,装出某种情态。

形容说话办事坚决果断,毫不犹豫。

无论怎样摔打都不会破裂,比喻永远不会被推翻(多指理论、道理)。

4.词语辨析

推脱·推托

推脱:推卸。 推托:借故拒绝。

相同点:两者都有“推卸”的意思。

不同点:“推脱”侧重指摆脱、开脱,使之与自己无关,多指推脱责任、问题或与自己相关的事情等;“推托”侧重借故拒绝,指婉言谢绝、表示不接受,后面经常带有托词或者表示拒绝的原因,多指推托自己不愿意做的事情。

例句 ①意识到问题的严重性,他想方设法要 责任。

②她 嗓子不好,怎么也不肯唱。

推脱

推托

化装·化妆

化装:①演员为了适合所扮演的角色的形象而修饰容貌。②改变装束、容貌;假扮。 化妆:用脂粉等使容貌美丽。

相同点:两者都有“装饰、打扮”的意思。

不同点:“化装”指改变装束、容貌,变成另外一个人的形象;“化妆”指用脂粉使容貌美丽,只是修饰,而不是为了改变模样。

例句 ①舞会上,大家 成猎人、武士、女王等各种角色,尽情地玩耍,仿佛置身于童话世界。

②对面的女孩瘦瘦的,乱乱的头发倒向一侧,没有 ,她正微笑着望着我呢!

化装

化妆

文本研读 任务探究

课堂精研

研读任务一 分析戏剧冲突

[情境导入] 冲突离不开矛盾,但不等于矛盾。矛盾只有通过外部形式表现出来,发生了对立双方的摩擦、争执、撞击,才被称为“冲突”。戏剧要在两三个小时内,通过人物的语言和动作,塑造形象,反映社会生活,它必须把矛盾集中起来,达到紧凑尖锐、紧张、激烈的程度,所以,有人说,“戏剧就是冲突”“没有冲突就没有戏剧”。创作剧本必须展示冲突,阅读剧本必须把握冲突。把握了戏剧冲突,也就牵住了全剧的“牛鼻子”。

1.当柯洛克斯泰的第二封信出现以后,娜拉和海尔茂的心理冲突是怎么变化的

点拨 第一次冲突:海尔茂以为一切万事大吉,反过来安慰娜拉,娜拉一声不吭。海尔茂这时对娜拉出奇的冷静感到害怕。

第二次冲突:娜拉换上日常衣服并和海尔茂进行一次谈话。随着谈话的激化,海尔茂越来越被动尴尬,傲然的姿态也维持不下去了。娜拉明确宣布:“我不爱你了。”

第三次冲突:海尔茂已经处于劣势,他只能用“母亲的义务”“你还是我的老婆”来要挟娜拉,娜拉的反抗却继续走向高峰。她不仅退还了结婚戒指,而且离家出走。

2.结合文本谈谈本文是如何描写人物的内心冲突的,并简单地阐释一下人物的内心冲突的作用。

点拨 娜拉在受到柯洛克斯泰的要挟之后,既害怕海尔茂知道,又期待奇迹会发生;甚至仍然相信“奇迹”,相信海尔茂可以为了自己“挺身出来,把全部责任担在自己肩膀上”。阮克大夫既想向娜拉表白自己的情感,又担心失去娜拉的友谊。

作用:这些都令剧中人物陷入了左右为难的境地,既使人物丰满立体,更具魅力,又使得剧情跌宕起伏,引人入胜。

把握矛盾冲突的方法

1.了解戏剧情节,把握矛盾冲突

社会矛盾往往有一个发生、发展、激化和解决的过程,这就决定了戏剧冲突也同小说一样,通常包括开端、发展、高潮、结局。

不管是多幕剧,还是独幕剧,戏剧冲突都有一个完整的发展过程,因此可以从情节的推进入手进行分析。

2.抓住主要事件,体察细微之处

要把一场戏切分为若干小单位,省去不重要、交代性的情节细节,仔细研究主要事件、主要场次的描写,最后把各个场面合起来,形成一个故事流,做综合分析。

3.理清人物关系,把握矛盾冲突

在戏剧冲突的过程中,可以看到人物的思想性格、人与人之间的矛盾纠葛,看到人与人之间的矛盾冲突是什么性质的,表达了什么样的主题。

研读任务二 鉴赏戏剧语言,分析人物形象

[情境导入] 戏剧语言包括人物语言和舞台说明。舞台说明又叫舞台提示。它是剧本语言不可缺少的一部分,是剧本里的一些说明性文字。台词,就是剧中人物所说的话,包括对白、独白、旁白等。我们来了解一下它们在《玩偶之家》中都有哪些具体的作用。

3.在情节发展的不同阶段,海尔茂对娜拉的称谓各有不同,试从文章中找出,并进行归类。思考前后不同的称谓体现了海尔茂的什么特点。

点拨 ①告密信之前的称谓:我的小鸟儿、迷人的小东西、我的好宝贝儿、小娜拉、不懂事的孩子。②收到告密信,认为自己受到威胁时对娜拉的称谓:你这坏东西、伪君子、撒谎的人、犯罪的人、下贱女人。③认为自己没事之后对娜拉的称谓:受惊的小鸟儿、我的吓坏了的可怜的小宝贝儿、我的好娜拉。④前后称谓的不一致体现了海尔茂的自私自利、自大自负、善变虚伪的本质。

4.文中两封信出现后,海尔茂的台词多是长篇大论,而娜拉的台词都比较短;当娜拉看清海尔茂真面目后,娜拉的台词变长,海尔茂的台词变短,你能从中发现什么

点拨 ①海尔茂的长篇大论是他在男权主导下的陈词,无论是在自己面临危险时对娜拉的指责还是在危险解除时对娜拉的宽恕,都是将自己的利益放在第一位的,体现了海尔茂的控制权与话语权。而这时候娜拉话语非常少,在海尔茂长篇大论时,娜拉怀有心事,逐渐冷静,看清真相,决意出走,短台词说明娜拉的觉醒,人物趋于理性,不屑交谈。②当娜拉换上家常衣服与海尔茂展开正式对话后,海尔茂的台词逐渐变短,而娜拉则以长台词为主了,这种变化意味着海尔茂对娜拉的冷静理性感到震惊,这一切出乎他的意料,不适应这种不由他占主导的谈话,对决意要重新思考自身权利的娜拉,海尔茂的阻拦显得那么苍白无力;一个对自己坦诚并拥有决断勇气的女性,男权社会的网是无法限制束缚住她的。

5.娜拉出走在当时是惊世骇俗的表现,请结合全文分析娜拉的形象特点。

点拨 娜拉是一个有着资产阶级思想倾向的妇女,美丽、活泼、真诚、勇敢、善良、富有同情心。在识破海尔茂虚伪面目之前,她一直生活在脉脉温情之中,从未考虑过妇女在家庭中的位置问题。但她是位品格高尚的女子,她忠于爱情,为了给丈夫治病,勇敢地伪造父亲的签名签署支票借据,并独立地还债,为了保全丈夫的名誉而准备自杀。她对阮克医生抱着真正的同情心,并勇敢和坚强地面对柯洛克斯泰的威胁、恐吓。面对威胁和恐吓,她没有屈服,而是准备承担一切责任。识破海尔茂虚伪、自私自利的面目后,她意识到自己在家庭中人格不独立的可悲情况,对于以男权为中心的资产阶级的道德、法律和宗教产生怀疑并进行谴责,毅然离家出走。

6.请从表面和实际两个方面分析海尔茂的形象特征。

点拨 表面上:①在外:奉公守法的公民、一个颇为“敬业”的职员。②在家:好丈夫、好父亲。实际上:①海尔茂是男权至上的社会培养的男权范本:控制家庭经济权,把娜拉当宠物对待,不尊重娜拉。②海尔茂在性格道德方面有缺陷:心胸狭隘,自私虚伪,没有担当。③资产阶级卫道士。

研读任务三 赏析艺术手法,解读女性意识

[情境导入] 我们说《玩偶之家》呈现了一组家庭状态,提出了妇女解放、人格独立、经济独立这样的思想,请同学们在具体的文本中,体会作者运用的艺术手法,提炼文本主旨。

7.评论界普遍将《玩偶之家》看作易卜生运用“回溯法”的一个成功典范,请结合文本分析《玩偶之家》中“回溯法”的运用及作用。

点拨 “回溯法”是戏剧创作中采用的一种叙事模式,指把剧情安排在戏剧冲突即将达到高潮的时刻,冲突的起因则用追溯的形式交代,在有限的时间内使戏剧很快达到高潮,加强戏剧的紧张性与感染力。如《玩偶之家》把剧情安排在圣诞节前后3天之内,从戏剧冲突的高潮时刻写起,而娜拉的借款与还债,林丹太太与柯洛克斯泰的爱情纠葛,娜拉与阮克医生的友情等剧情都是通过“回溯法”,化为巧妙的戏剧动作后叙述出来的。这样的艺术构思,使得剧作家能够在有限的时间内,让多条线索交错发展,大大增强了矛盾冲突的戏剧性,使故事的前因后果脉络分明,剧情结构紧凑,波澜起伏,扣人心弦。同时使剧情比较单纯,省去那些表现事件过程的场面,集中笔力展示主人公面对危机时的行为表现和心理活动的历程,有助于塑造主人公的形象。

8.评论界普遍认为《玩偶之家》是妇女解放的宣言书,易卜生也被誉为描写妇女解放、为妇女争取自由的戏剧的先驱,而易卜生在该剧发表20年后的一次演讲中说:“谢谢大家……但我的确不敢领受为妇女运动而自觉努力的盛誉。我甚至不明白什么是‘妇女运动’。我只关心人类本身的事……我不过是一个诗人,却不是人们通常认为的社会思想家……就像许多其他问题,妇女的社会问题应当给予解决,但是那不是我创作的原始动机。我创作的目的是描写人类。”请根据你的阅读体验,尝试写出你对本课主旨的理解。

点拨 (示例一)我认为《玩偶之家》的主题是讨论妇女解放,争取平等权利。《玩偶之家》通过对男女主人公——海尔茂与娜拉的矛盾冲突的描写,撕下了男权社会中温情脉脉的家庭关系的面纱,暴露了建立在男权统治基础上的夫妻关系的虚伪,提出了妇女解放的问题。

(示例二)我认为《玩偶之家》讨论的是人的觉醒和人性解放问题。娜拉不仅代表妇女,更代表生存于西方传统文化中的整体的“人”,如她在剧中所表达的“不瞒你说,我真不知道宗教是什么”“我不信世界上有这种不讲理的法律”可以看出她反对的不仅是传统婚姻的道德规范,更是那个社会赖以存在的传统文化体系,海尔茂搬出宗教和法律意图迫使娜拉就范,可以看出他维护的也是整个传统文化体系,而他本人也是一个不自觉地受制于这种文化的非自由的人。因而我认为本剧讨论的是“人”,是整体意义上的“人”的解放问题。

思维提升

[比较鉴赏]

觉醒与反抗

自称是“易卜生的崇拜者”的曹禺创作了中国话剧史上有重要意义的《雷雨》。请通过比较感受女性的觉醒与反抗。面对同样被压迫的境况,娜拉和蘩漪是怎样应对的

人物 面对的困境 反抗的方式 社会背景 反抗的实质 反抗目标

娜拉

意识到丈夫并不爱她,只是把她作为玩偶一样对待,并没有把她看作一个独立的个人,经济和思想都不独立。

娜拉决定抛下一切出走,学习去做一个人。

挪威当时已经受到资本主义的影响。

娜拉能意识到要对当时的宗教、法律、社会进行反思,对不合理的法律制度提出了大胆的怀疑,她要去追求一种美好的法律——男女平权。

要求个性解放、争取平等自由和真诚的爱情生活。

人物 面对的困境 反抗的方式 社会背景 反抗的实质 反抗目标

蘩漪

她有爱和被爱的需求,但是周朴园对她只有压制、专制。

用与继子周萍的不伦恋情来表达对丈夫的反抗,把解放自己的希望寄托在胆小怕事的周萍身上。

中国20世纪20年代初期在新旧社会交替、新旧思想撞击的背景下,封建思想依然占据统治地位。

蘩漪缺乏对社会与家庭的冷静思索,没有看到造成她悲剧的根源是整个旧体系,而只把反抗的矛头指向“周家的罪恶”。

[整合建构]

玩偶之家(节选)

思路整合

文章主旨

本文通过女主人公娜拉与丈夫海尔茂由相亲相爱转为决裂的过程,探讨了资产阶级的婚姻问题,暴露了男权社会与妇女解放之间的矛盾冲突,进而向资产阶级社会的宗教、法律、道德提出挑战,激励人们尤其是妇女为挣脱传统观念的束缚,为争取自由平等而斗争。

课外拓展 比较阅读

女性觉醒以后

娜拉走后怎样

鲁 迅

伊孛生[注]的著作,除了几十首诗之外,其余都是剧本。这些剧本里面,有一时期是大抵含有社会问题的,世间也称作“社会剧”,其中有一篇就是《娜拉》。

《娜拉》一名Ein Puppenheim,中国译作《傀儡家庭》(即《玩偶之家》)。娜拉当初是满足地生活在所谓幸福的家庭里的,但是她竟觉悟了:自己是丈夫的傀儡,孩子们又是她的傀儡。她于是走了,只听得关门声,接着就是闭幕。

娜拉要怎样才不走呢 或者说伊孛生自己有解答,就是Die Frau vom Meer(《海上夫人》)。这女人是已经结了婚的,然而先前有一个爱人在海的彼岸,一日突然寻来,叫她一同去。她便告知她的丈夫,要和那外来人会面。临末,她的丈夫说:“现在放你完全自由。(走与不走)你能够自己选择,并且还要自己负责任。”于是什么事全都改变,她就不走了。这样看来,娜拉倘也得到这样的自由,或者也便可以安住。

但娜拉毕竟是走了的。娜拉走后怎样 ——别人可是也发表过意见的。一个英国人曾作一篇戏剧,说一个新式的女子走出家庭,再也没有路走,终于堕落,进了妓院了。还有一个中国人,——我称他什么呢 上海的文学家罢,——说他所见的《娜拉》是和现译本不同,娜拉终于回来了。这样的本子可惜没有第二人看见,除非是伊孛生自己寄给他的。但从事理上推想起来,娜拉或者也实在只有两条路:不是堕落,就是回来。因为如果是一只小鸟,则笼子里固然不自由,而一出笼门,外面便又有鹰,有猫,以及别的什么东西之类;倘使已经关得麻痹了翅子,忘却了飞翔,也诚然是无路可以走。还有一条,就是饿死了,但饿死已经离开了生活,更无所谓问题,所以也不是什么路。

人生最苦痛的是梦醒了无路可以走。做梦的人是幸福的;倘没有看出可走的路,最要紧的是不要去惊醒他。然而娜拉既然醒了,是很不容易回到梦境的,因此只得走;可是走了以后,有时却也免不掉堕落或回来。否则,就得问:她除了觉醒的心以外,还带了什么去 倘只有一条像诸君一样的紫红的绒绳的围巾,那可是无论宽到二尺或三尺,也完全是不中用。她还须更富有,提包里有准备,直白地说,就是要有钱。

梦是好的;否则,钱是要紧的。

所以为娜拉计,钱,——高雅的说罢,就是经济,是最要紧的了。自由固不是钱所能买到的,但能够为钱而卖掉。人类有一个大缺点,就是常常要饥饿。为补救这缺点起见,为准备不做傀儡起见,在目下的社会里,经济权就见得最要紧了。第一,在家应该先获得男女平均的分配;第二,在社会应该获得男女相等的势力。可惜我不知道这权柄如何取得,单知道仍然要战斗;或者也许比要求参政权更要用剧烈的战斗。战斗不算好事情,我们也不能责成人人都是战士,那么,平和的方法也就可贵了,这就是将来利用了亲权来解放自己的子女。

其实,在现在,一个娜拉的出走,或者也许不至于感到困难的,因为这人物很特别,举动也新鲜,能得到若干人们的同情,帮助着生活。生活在人们的同情之下,已经是不自由了,然而倘有一百个娜拉出走,便连同情也减少,有一千一万个出走,就得到厌恶了,断不如自己握着经济权之为可靠。

在经济方面得到自由,就不是傀儡了么 也还是傀儡。无非被人所牵的事可以减少,而自己能牵的傀儡可以增多罢了。因为在现在的社会里,不但女人常作男人的傀儡,就是男人和男人,女人和女人,也相互地作傀儡,男人也常作女人的傀儡,这决不是几个女人取得经济权所能救的。但人不能饿着静候理想世界的到来,至少也得留一点残喘,正如涸辙之鲋,急谋升斗之水一样,就要这较为切近的经济权,一面再想别的法。

如果经济制度竟改革了,那上文当然完全是废话。

然而上文,是又将娜拉当作一个普通的人物而说的,假使她很特别,自己情愿闯出去做牺牲,那就又另是一回事。我们无权去劝诱人做牺牲,也无权去阻止人做牺牲。况且世上也尽有乐于牺牲,乐于受苦的人物。虽说背着咒诅,可是大约总该是觉得走比安息还适意,所以始终狂走的罢。

只是这牺牲的适意是属于自己的,与志士们之所谓为社会者无涉。群众,——尤其是中国的,——永远是戏剧的看客。牺牲上场,如果显得慷慨,他们就看了悲壮剧;如果显得觳觫,他们就看了滑稽剧。北京的羊肉铺前常有几个人张着嘴看剥羊,仿佛颇愉快,人的牺牲能给与他们的益处,也不过如此。而况事后走不几步,他们并这一点愉快也就忘却了。

对于这样的群众没有法,只好使他们无戏可看倒是疗救,正无需乎震骇一时的牺牲,不如深沉的韧性的战斗。

可惜中国太难改变了,即使搬动一张桌子,改装一个火炉,几乎也要血;而且即使有了血,也未必一定能搬动,能改装。不是很大的鞭子打在背上,中国自己是不肯动弹的。我想这鞭子总要来,好坏是别一问题,然而总要打到的。但是从那里来,怎么地来,我也是不能确切地知道。

(有删改)

注伊孛生:通译作易卜生。

阅读思考

1.课文最后说“楼下砰的一响传来关大门的声音”,萧伯纳的评论是:“在他身边关门的砰一声,比滑铁卢的大炮还要响。”请谈谈你对这个结尾的理解和看法。

答案①这一舞台说明表明娜拉出走已成事实,昭示剧情在高潮中结束;②萧伯纳的评价,是对其社会意义的肯定,“砰的一响”与拿破仑战争的枪炮声一样,有力地推动了欧洲社会的历史进程。

2.鲁迅对娜拉出走后所推想的结局,你认可吗 请阐述理由。

答案(示例一)认可。因为鲁迅认为外部环境险恶;娜拉已经失去了生活的技能;娜拉没有经济来源,只能饿死。

(示例二)不认可。因为娜拉性格倔强,关键是思想已经觉醒,想明白了人生;娜拉有独立的人格,她追求自由和理想;从前面的剧情也看出,娜拉不会拒绝朋友的帮助,并且她还有从前的老家。

本课结束