5 阿Q正传(节选) 边城(节选)课件(共69张PPT)

文档属性

| 名称 | 5 阿Q正传(节选) 边城(节选)课件(共69张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-29 11:57:25 | ||

图片预览

文档简介

(共69张PPT)

第二单元

5 阿Q正传(节选) 边城(节选)

语 文

内容索引

文本研读 任务探究

课外拓展 比较阅读

自主预习 积累梳理

单元目标导引

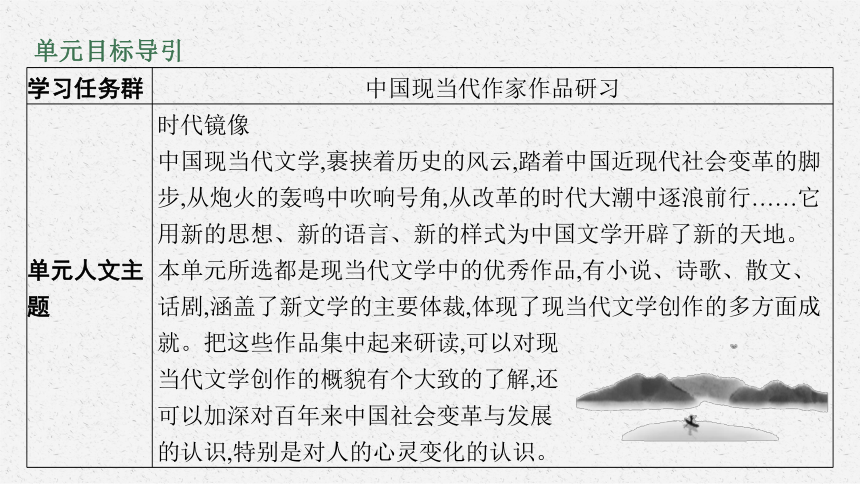

学习任务群 中国现当代作家作品研习

单元人文主题 时代镜像

中国现当代文学,裹挟着历史的风云,踏着中国近现代社会变革的脚步,从炮火的轰鸣中吹响号角,从改革的时代大潮中逐浪前行……它用新的思想、新的语言、新的样式为中国文学开辟了新的天地。

本单元所选都是现当代文学中的优秀作品,有小说、诗歌、散文、话剧,涵盖了新文学的主要体裁,体现了现当代文学创作的多方面成就。把这些作品集中起来研读,可以对现

当代文学创作的概貌有个大致的了解,还

可以加深对百年来中国社会变革与发展

的认识,特别是对人的心灵变化的认识。

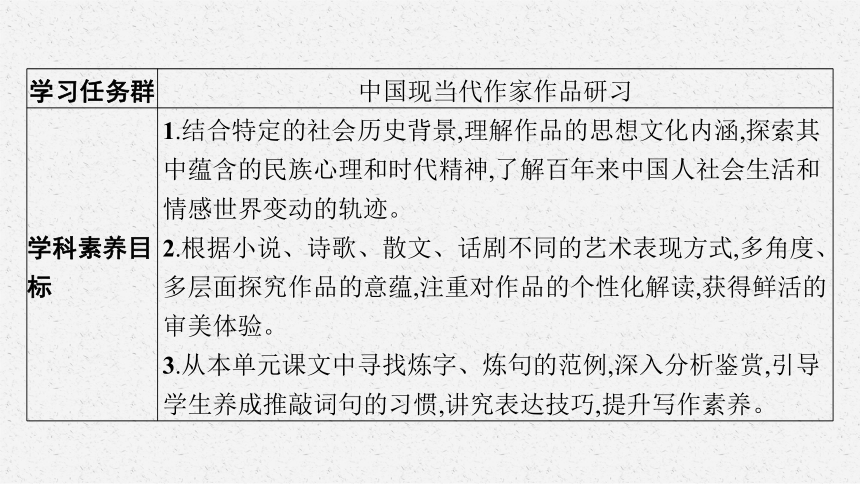

学习任务群 中国现当代作家作品研习

学科素养目标 1.结合特定的社会历史背景,理解作品的思想文化内涵,探索其中蕴含的民族心理和时代精神,了解百年来中国人社会生活和情感世界变动的轨迹。

2.根据小说、诗歌、散文、话剧不同的艺术表现方式,多角度、多层面探究作品的意蕴,注重对作品的个性化解读,获得鲜活的审美体验。

3.从本单元课文中寻找炼字、炼句的范例,深入分析鉴赏,引导学生养成推敲词句的习惯,讲究表达技巧,提升写作素养。

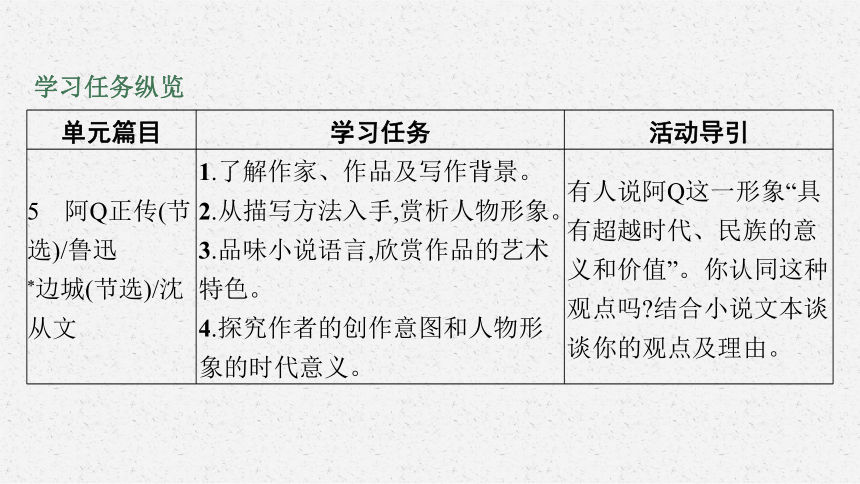

学习任务纵览

单元篇目 学习任务 活动导引

5 阿Q正传(节选)/鲁迅 *边城(节选)/沈从文 1.了解作家、作品及写作背景。 2.从描写方法入手,赏析人物形象。 3.品味小说语言,欣赏作品的艺术特色。 4.探究作者的创作意图和人物形象的时代意义。 有人说阿Q这一形象“具有超越时代、民族的意义和价值”。你认同这种观点吗 结合小说文本谈谈你的观点及理由。

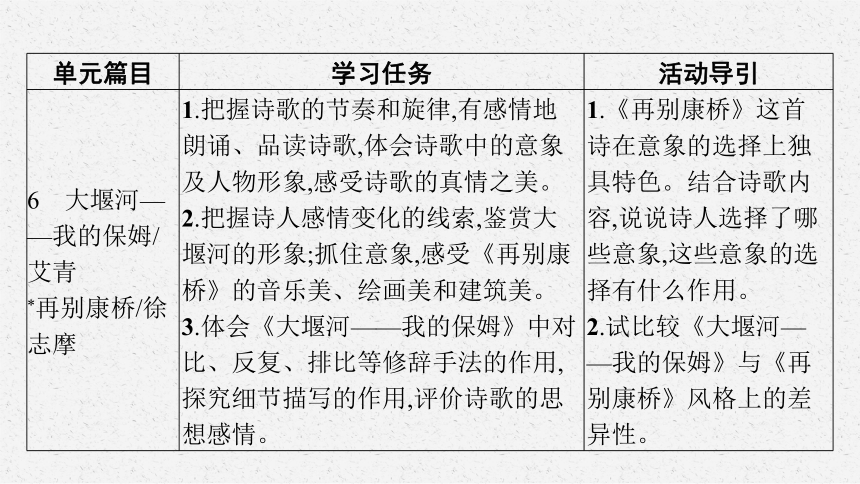

单元篇目 学习任务 活动导引

6 大堰河——我的保姆/艾青 *再别康桥/徐志摩 1.把握诗歌的节奏和旋律,有感情地朗诵、品读诗歌,体会诗歌中的意象及人物形象,感受诗歌的真情之美。 2.把握诗人感情变化的线索,鉴赏大堰河的形象;抓住意象,感受《再别康桥》的音乐美、绘画美和建筑美。 3.体会《大堰河——我的保姆》中对比、反复、排比等修辞手法的作用,探究细节描写的作用,评价诗歌的思想感情。 1.《再别康桥》这首诗在意象的选择上独具特色。结合诗歌内容,说说诗人选择了哪些意象,这些意象的选择有什么作用。

2.试比较《大堰河——我的保姆》与《再别康桥》风格上的差异性。

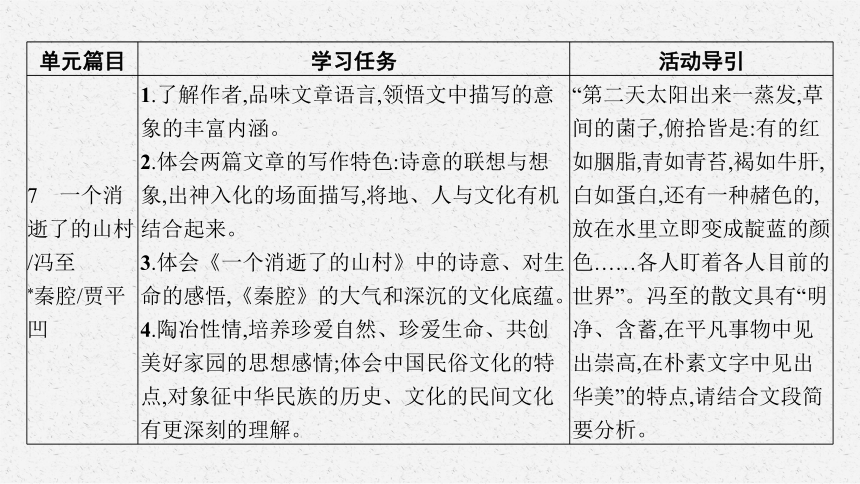

单元篇目 学习任务 活动导引

7 一个消逝了的山村/冯至 *秦腔/贾平凹 1.了解作者,品味文章语言,领悟文中描写的意象的丰富内涵。 2.体会两篇文章的写作特色:诗意的联想与想象,出神入化的场面描写,将地、人与文化有机结合起来。 3.体会《一个消逝了的山村》中的诗意、对生命的感悟,《秦腔》的大气和深沉的文化底蕴。 4.陶冶性情,培养珍爱自然、珍爱生命、共创美好家园的思想感情;体会中国民俗文化的特点,对象征中华民族的历史、文化的民间文化有更深刻的理解。 “第二天太阳出来一蒸发,草间的菌子,俯拾皆是:有的红如胭脂,青如青苔,褐如牛肝,白如蛋白,还有一种赭色的,放在水里立即变成靛蓝的颜色……各人盯着各人目前的世界”。冯至的散文具有“明净、含蓄,在平凡事物中见出崇高,在朴素文字中见出华美”的特点,请结合文段简要分析。

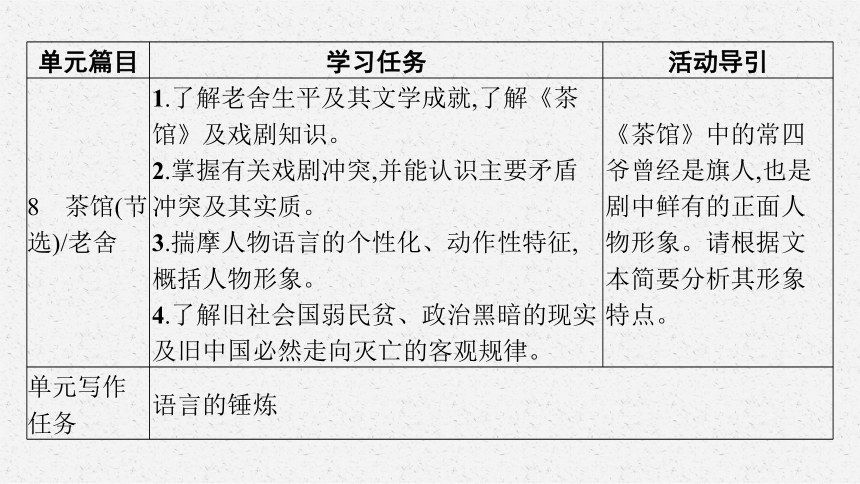

单元篇目 学习任务 活动导引

8 茶馆(节选)/老舍 1.了解老舍生平及其文学成就,了解《茶馆》及戏剧知识。 2.掌握有关戏剧冲突,并能认识主要矛盾冲突及其实质。 3.揣摩人物语言的个性化、动作性特征,概括人物形象。 4.了解旧社会国弱民贫、政治黑暗的现实及旧中国必然走向灭亡的客观规律。 《茶馆》中的常四爷曾经是旗人,也是剧中鲜有的正面人物形象。请根据文本简要分析其形象特点。

单元写作任务 语言的锤炼

自主预习 积累梳理

阿Q正传(节选)

在结构上,鲁迅的《阿Q正传》通过精确描写和作者本人截然不同的阿Q这一人物形象,使得鲁迅本身的痛苦和悲哀浮现出来。这种双重性赋予作品以深刻的底蕴。

——村上春树

作者简介

资源助读

中国新文化运动的旗手——鲁迅

鲁迅(1881—1936),原名周树人,字豫才。浙江绍兴人。文学家、思想家、革命家,我国现代文学的奠基人。1918年5月,首次用“鲁迅”的笔名发表中国现代文学史上第一篇白话小说

《狂人日记》,奠定了新文学运动的基石。其主要作品有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,文学论著《中国小说史略》等,散文诗集《野草》,杂文集《坟》《热风》《华盖集》《华盖集续编》《南腔北调集》《三闲集》《二心集》《而已集》《花边文学》《伪自由书》《准风月谈》《且介亭杂文》等。

作品背景

辛亥革命之后,广大农民仍处于帝国主义和封建主义的残酷剥削和压迫之下,承受着政治上的压迫、经济上的剥削和精神上的奴役。封建统治者为了维护自己的统治,用“精神胜利法”对人民进行封建麻醉教育,这正是造成劳动人民不觉醒的精神状态的麻醉剂。这种麻醉剂只能使劳动人民忘却压迫和屈辱,无反抗,无斗志,永远处在被压迫、被剥削、受毒害的状态中,成为封建统治者的奴才和顺民。鲁迅以思想家的冷静和深邃思考,以文学家的敏感和专注,观察、分析着所经历的一切,感受着时代的脉搏,逐步认识自己所经历的革命、所处的社会和所接触的人们的精神状态。这便是《阿Q正传》的写作背景。

相关常识

阿Q精神

阿Q精神,又称“精神胜利法”。它来自鲁迅小说《阿Q正传》的主人公阿Q的形象。阿Q是一个横遭压迫、备受屈辱的雇农,他在任何情况下都能自己安慰自己,都自以为是“胜利者”。阿Q性格中最为鲜明的特征,就是这种“精神胜利法”。

阿Q精神通常是被那些需要胜利而又无法得到胜利的人用来维持自己精神上的平衡的一种药方,也可以称为一种自欺欺人的骗术,常常表现在走向没落的统治阶级的精神状态中。不只是中国有,其他国家也有。

知识梳理

1.读准字音

chōnɡ

jiū

huì

línɡ dīnɡ

kài

zhì

chuānɡ bā

qù

xūn

bì

pì

chǎnɡ

chánɡ

chù

xù

dǐ

chà

shā

jiàn

jiān

2.写对字形

词 语 易错字 词 语 易错字

chà异 口bēi

叱zhà 纵横bǎi阖

lài头疤 bài官野史

耍lài 大有bì益

水tǎ huì气

天lài 教huì

诧

咤

癞

赖

獭

籁

碑

捭

稗

裨

晦

诲

3.掌握词语

(1)出言无状:________________________________________________

例句:他小主人下了第,正没好气,他却自以为本事大得了不得,便 起来。

(2)塞翁失马:________________________________________________

例句:生活并不会遵从某个人的愿望发展,改变随时有可能降临,但积极地面对改变会让你发现更好的“奶酪”,真的是 ,焉知非福。

(3)无可适从:________________________________________________

例句:最近,新风路与振潮南路路口处的一个红绿灯失灵了,一直处于红灯状态,让不少途经的驾驶员 。

说话超越了本人身份、地位,显得无礼。

比喻坏事在一定条件下可以变为好事。

不知道依从谁好;不知按哪个办法做才好。

4.词语辨析

分辨·分辩

分辨:辨别,侧重于一种内心活动。 分辩:辩白,侧重于一种语言活动。

相同点:两者都有“区分开”的意思。

不同点:“分辨”着重在区分、辨明差别,“分辩”着重在解释清楚理由。

例句 ①菠萝和凤梨是日常生活中常见的水果,我相信很多人都吃过,但如果把它们放在一起,你真的能 出哪个是菠萝,哪个是凤梨吗

②这件事他确实做错了,无法为自己 。

分辨

分辩

渺茫·缥缈

渺茫:①因遥远而模糊不清。②因没有把握而难以预期。 缥缈:形容隐隐约约,若有若无。

相同点:两者都有“模糊,隐约”之意。

不同点:“渺茫”指因没有把握而难以预期,多用来形容前景。“缥缈”一般指心中想要而现实中不可得到的东西,并非指虚无、不存在于现实的东西;也可形容富有美感。

例句 ①他在接受《世界体育报》采访时表示,球队本赛季夺冠的希望已非常 ,责任在球队自己,不必找其他借口。

②威海荣成再现平流海雾景观。在爱莲湾海域、成山头风景区附近海域,平流雾在群山和海面上轻拂漫掩, 朦胧。

渺茫

缥缈

边城(节选)

《边城》的语言是沈从文盛年的语言,最好的语言。既不似初期那样放笔横扫,不加节制;也不似后期那样过事雕琢,流于晦涩。这时期的语言,每一句都“鼓立”饱满,充满水分,酸甜合度,像一篮新摘的烟台玛瑙樱桃。

——汪曾祺

作者简介

资源助读

“民俗画家”——沈从文

沈从文(1902—1988),原名沈岳焕,字崇文,湖南凤凰人,作家、文物研究家。少年时投身行伍,浪迹湘川黔边境地区。1926年开始发表作品。先后在西南联合大学、北京大学任教。1949年后在中国历史博物馆、故宫博物院工作,在中国古代服饰及文物研究方面成绩卓著,有

《中国古代服饰研究》等专著。1978年任中国社会科学

院历史研究员。代表作有《边城》《湘行散记》《长河》

等。其作品描绘了一幅又一幅美丽的湘西人文图。沈从文

是描写边地人民生活的好手,浓厚的地方色彩成为他的作品

的一大特色。

作品背景

沈从文生在湘西,并长期生活在湘西,对故乡人民怀有特殊的感情,于是他就用自己的笔勾勒了一幅幅湘西风俗画。《边城》就是其中之一。关于这篇小说的创作动机,作者说:“我要表现的本是一种‘人生的形式’,一种‘优美,健康,自然,而又不悖乎人性的人生形式’。我主意不在领导读者去桃源旅行,却想借重桃源上行七百里路酉水流域一个小城小市中几个愚夫俗子,被一件人事牵连在一处时,各人应有的一分哀乐,为人类‘爱’字作一度恰如其分的说明。”《边城》全篇以翠翠的爱情悲剧为线索,淋漓尽致地表现了湘西地方的风情美和人性美。

相关常识

京派文学

“京派”是20世纪30年代一个独特的文学流派,主要成员有废名、李健吾、沈从文等。之所以称为“京派”,是因为其作者在当时的京津两地进行文学活动,其作品较多在京津刊物上发表,其艺术风格在本质上较为一致。“京派”的基本特征是关注人生,但和政治斗争保持距离,强调艺术的独特品格。京派作家以表现“乡村中国”为主要内容,作品富有文化底蕴。

知识梳理

1.读准字音

qiú

tián

chuài

gān

nuó

pán

jū

cí bā

jǐng

gěng

qiáo

qiào

bǔ

bǎo

hèng

héng

2.写对字形

词 语 易错字 词 语 易错字

茶dòng lǎn绳

dòng族 摘星lǎn月

角yú 靠lǒng

yú yú私语 得lǒng望蜀

峒

侗

隅

喁喁

缆

揽

拢

陇

3.掌握词语

(1)解嘲:________________________________________

例句:对于无数网友来讲,“双11”最初只是单身青年的自我 ,却被电商平台拿来作为回馈网友的由头。

(2)喧阗:__________________________________

例句:从家门鼎盛、仆从 的乌衣子弟,到自甘淡泊、特立独行的头陀,时代的激变、家国的劫难,让他从繁华跌落到荒凉。

(3)平淡无奇:__________________________________

例句:油菜花是一种 的花,没有菊花的多姿多彩,没有牡丹的国色天香,没有水仙花的冰清玉洁,没有茉莉花的芳香,因此没人赞美它,但是我十分喜欢它。

用言语或行动来掩饰被别人嘲笑的事情。

声音大而杂;喧闹。

比喻平平常常,没有什么出色的地方。

4.词语辨析

过渡·过度

过渡:事物由一个阶段或一种状态逐渐发展变化而转入另一个阶段或另一种状态。 过度:超过适当的限度。

相同点:读音相同,字形相似。

不同点:“过渡”多为动词,侧重于表现事物发展的阶段变化;“过度”为形容 词,侧重于表程度。

例句 ①国家新能源车补贴政策 期今日即将结束。

②沙漠是十分干旱缺水的地貌,沼泽是由于土层 湿润形成的地貌,两种不同的地貌可以说是土地干燥和湿润的两种极端表现。

过渡

过度

文本研读 任务探究

课堂精研

研读任务一 千面人物深挖掘——分析小说中的人物形象

[情境导入] 《阿Q正传》和《边城》都是现代文学史上的小说经典名篇,塑造了阿Q和翠翠两个各具特色的社会底层的小人物形象。阿Q是个让人“欲笑无声,欲哭无泪,欲骂无言”的“活宝”形象,翠翠则是一个倾注着作者“爱”与“美”的理想的艺术形象。

1.阿Q性格的核心是“精神胜利法”,请根据文本分析“精神胜利法”的具体表现是什么。

提示 ①自尊自大:阿Q本身是个非常卑微而且贫贱的人物,但是他不把其他人放在眼里,甚至是家乡有钱有势的赵太爷、钱太爷,他也认为,“我的儿子会阔得多啦”。而且因为去过城里,甚至连城里人也看不起,拿别人的缺陷肆意嘲笑,然后引以为荣。

②自轻自贱:阿Q能够自己贬低自己,而且在自轻自贱了之后,还能够认为这种轻贱使自己的“地位”更加向上。比如,在被人揪住辫子往墙上撞头的时候,阿Q就自己说自己是“虫豸”,将自己贬低为“虫豸”希望别人放了自己。并且在轻贱自己为“虫豸”之后,又犯了自尊自大的毛病,认为自己是第一个能够自轻自贱的人,所谓的“第一个”就是无上的荣耀,于是阿Q又在精神上胜利了。

③自欺欺人:自欺欺人是阿Q常常用于安慰自己的表现,以让自己能够获得心理上的满足。比如被别人打,他可以想象成自己被“儿子”打了,认为整个世界不像样,没了伦理,于是又按照自己的意愿转败为胜,心满意足。

④欺软怕硬:阿Q本身就是非常卑贱的小人物,身体瘦弱,口才也木讷,不论打架还是骂人都不是别人的对手。于是阿Q在和别人发生冲突的时候,先估量对手的力量,专门拣软柿子捏,木讷的便骂,力气小的便打,如果遇到打不过也骂不了的,就说“君子动口不动手”。这种典型的欺软怕硬的行为,也是阿Q精神胜利法的具体表现。

2.为什么说阿Q这个形象既令人同情又令人痛恨

提示 ①令人同情的是阿Q悲剧的一生,他受屈辱,贫苦,忍饥挨饿,不断被打。他在未庄人的眼里根本不是一个完整的人,只是人们茶余饭后的笑料而已。阿Q一无所有,只能住在土谷祠中,靠给人打零工为生,娶妻生子对阿Q来说更是痴心妄想,他已丧失了人格、尊严。②阿Q又是令人痛恨的,他沾染了许多陋习:赌博、喝酒,偷了东西还耍赖,甚至明里暗里地耍流氓,调戏小尼姑。他对来自统治阶级的迫害麻木不仁,自欺自慰,却用欺侮弱者来发泄自己被别人欺压的不平之气。

3.(拓展延伸)有人说阿Q这一形象“具有超越时代、民族的意义和价值”。你认同这种观点吗 结合小说文本谈谈你的观点及理由。

提示 示例(1):赞成。①阿Q形象具有超越民族的属性。“精神胜利法”是一种具有世界意义的精神存在,它在弱者的身上,特别是在社会地位卑微而又不觉悟的人的身上尤为显著。②阿Q形象具有超越时代的属性。阿Q的时代已经成了历史,但妄自尊大、自轻自贱、欺弱怕硬、麻木健忘等“阿Q精神”,作为一种精神中的劣根性和病态人格,仍没有彻底消除。③现实社会中仍有“阿Q”式的人物。电影《阿Q正传》的结尾处,有这样的画外音:“阿Q死了,阿Q虽然没有女人,但并不像小尼姑所咒骂的那样断子绝孙了。据考据家的考证,阿Q还是有后代的,而且子孙繁多,至今不……”。④阿Q形象在现实社会中具有警示或解剖作用。“阿Q精神”仍然到处可见。《阿Q正传》就是一把解剖刀,通过“解剖自己”来剖析国人的精神危机和国民性格。

示例(2):不赞成。①阿Q形象是在特定的历史条件下产生的。阿Q是一个贫苦的流氓无产者的典型,这种人物只能产生于封建时代或半封建半殖民地的社会环境中,有着深刻的文化根源。它与中国历史,特别是近代中国屡遭外国侵略的屈辱历史相联系。②阿Q形象具有一定的民族属性,是中国小农经济社会的产物。中国小生产者的保守落后、不觉悟等弱点使阿Q这样的农民更容易染上“精神胜利法”,回避现实和不敢面对现实。③阿Q形象在当今的社会背景下已经失去了意义和价值。社会的发展,时代的进步,已经消除了产生阿Q的空气和土壤,这一形象属于历史和文学,已经失去了它的时代意义。

4.《边城》(节选)中的翠翠是美和爱的化身,沈从文笔下的人情美、人性美完全在翠翠身上体现了出来。试结合课文内容,分析这一人物形象。

提示 ①纯真、可爱。如回答傩送时的“我是翠翠”那种内心极其着急、希望有人能认识她的心理,到后来回家回答爷爷“不是翠翠,不是翠翠,翠翠早被大河里鲤鱼吃去了”,既表现了祖孙情深,又表现了少女的纯真可爱。

②聪明、矜持。如课文第五章中顺顺和祖父谈话时,“翠翠虽装作眺望河中景致,耳朵却把每一句话听得清清楚楚”时的神态;第六章中祖父问及翠翠是否记得去年端午的事情时,“翠翠还正想起两年前的端午一切事情哪”。但祖父一问,“翠翠却微带点儿恼着的神气,把头摇摇,故意说:‘我记不得,我记不得,我全记不得!’”

③对爱执着、纯粹。她爱得自然,爱得朦胧,爱得执着,爱得纤尘不染,爱得水晶般纯洁透明;翠翠爱的方式和在爱情来临时的表现,脱胎于湘西古风犹存的风土人情,典型地体现了人情、人性美。

总之,翠翠是一个善良聪慧、温婉多情的少女,外表的温婉羞涩与内心的炽热多情融为一体,是作者塑造的一个成功而又独特的人物形象。

研读任务二 巧借方法赋深情——鉴赏小说的表达技巧

[情境导入] 《阿Q正传》(节选)和《边城》(节选)两篇小说都运用了多种艺术手法,使得作品内容深刻丰富,人物形象生动逼真,这是我们学习时所必须了解的一个重要方面。

5.请结合文本简要分析《阿Q正传》(节选)的讽刺手法的运用。

提示 ①标题的讽刺艺术。作者从“闲话休提,言归正传”这一句套话里取出两个字“正传”为题目,为一个下等人物作传并取名“正传”,充分揭示了阿Q这个悲剧人物的复杂性,产生一种强烈的讽刺效果。

②鲜明强烈的对比。作者运用鲜明强烈的对比手法来刻画阿Q这一典型人物的性格。通过对阿Q性格的对比分析,既揭示了一位普通农民的血泪史,同时又刻画出其既蛮横无理又毫无办法、既想打想拼又有所顾忌的性格矛盾,从而收到了极强的讽刺效果。

③漫画式的夸张。比如,在捉虱子的过程中,阿Q先是摔衣服,吐唾沫,“两手叉在腰间”,表现得很“武勇”,而辫子被王胡扭住后,又“歪着头”,说什么“君子动口不动手”,现出了求饶的可怜相。这就把阿Q既自负又自贱、但又以君子自居的情态,活灵活现地描绘出来了。

④尖锐辛辣的反语。文中多处运用反语,寓庄于谐,收到了较好的效果。作者写阿Q在未庄的处境及其种种表现时写道:“阿Q‘先前阔’,见识高,而且‘真能做’,本来几乎是一个‘完人’了……”这里所说的阿Q“见识高”,其实是说阿Q自认为自己很清高,其实他是很浅薄、很愚蠢的;说他“几乎是一个‘完人’”,其实是说他缺点和毛病一大堆,而且浑身充满了精神病态的幼稚可笑。

6.《边城》(节选)中写端午节热闹的龙舟比赛、捉鸭游戏和人们争相观看的盛大场面,对故事情节的展开有什么作用

提示 ①端午节的龙舟比赛和捉鸭游戏,印证了这里的民风淳朴。②为下文展开故事、塑造人物做好了铺垫。正是在这热闹的游戏中,作者让小说的主要人物翠翠、老船夫、顺顺、天保、傩送等出场,并在端午节的活动中展现人物的性格特点与情感爱好。③端午节的热闹又极具地域色彩,给人展示了一种美不胜收的风土人情,这也是《边城》(节选)的一大特色。

7.《边城》(节选)中很少细微地描写人物的心理,主要通过对话和感情变化来表现人物的内心世界。请举例分析一下。

提示 ①翠翠知道自己误会了傩送,“想起自己先前骂人那句话,心里又吃惊又害羞,再也不说什么,默默地随了那火把走去”。翠翠吃惊、羞涩、默然无语,正是傩送在她心里投下一道影子的表现。②后来翠翠和打火把送她回家的人重逢,那人调侃翠翠:“二老说你在河边大鱼会吃你,我们这里河中的鱼,现在可吞不下你了。”已经“长大了”的翠翠“一句话不说,只是抿起嘴唇笑着”。不说话却笑,表现了翠翠对往事美好的回忆和微妙的感情涟漪。③最后祖父借和翠翠同岁的新嫁娘暗示翠翠时,“翠翠明白祖父这句话的意思所在,不作理会,静静地把船拉动起来”。情窦初开的翠翠并不是对祖父的话无动于衷,而是心有所属,在默默相思。

研读任务三 灵魂深处细品味——探究小说的主旨意义

[情境导入] 《阿Q正传》(节选)揭示了当时那些沉默着的国民的魂灵,体现了鲁迅深刻的启蒙思想。《边城》(节选)则描写了湘西淳朴的风土人情,展现出人性的善良美好。

8.阅读小说《阿Q正传》(节选),请你简要概括“精神胜利法”的实质是什么 形成的根源又是什么呢

提示 实质:“精神胜利法”是对于事实上的屈辱和失败,用一种自解的方法,在想象中取得精神上的满足和胜利。

根源:①封建社会落后的小农经济是阿Q“精神胜利法”形成的客观原因。落后、闭塞、狭隘、保守的传统生活方式很容易产生孤陋寡闻、小国寡民的思想,阿Q们会借助种种理由取得精神上的自慰,来解除眼前的痛苦。②封建思想的毒害是“精神胜利法”形成的内在原因。阿Q生在清朝末年,清政府为了维护他们的统治,拼命向人民灌输封建思想,这种愚民政策,正是形成“精神胜利法”的内在因素。如阿Q头脑中充满了上尊下卑的等级观念,再如他打不赢王胡便搬出“君子动口不动手”的儒家教条以自卫。

9.(拓展延伸)有人说,在现实生活中,人还是要有点“阿Q精神”的,你认为呢

提示 观点(1):同意。如果没有一点“阿Q精神”,那么一个人在现实生活中承受的压力就会很大。人的一生都不是一帆风顺的,都会或多或少地遇到一些挫折。如果没有“阿Q精神”的话,人恐怕就会被郁闷的情绪击倒,心理压力会很大,会无法面对现实生活,无法面对亲朋好友。所以说,现实生活中的人们是需要有一点“阿Q精神”的。

观点(2):不同意。“阿Q精神”只会使人因虚幻的“精神胜利”的补偿而心满意足,进而屈服于现实,成为现实环境的奴隶。鲁迅正是基于对这一生存状态的正视,揭示了人类精神现象的一个重要层面,从而使其具有了超越时代的意义与价值。

观点(3):要具体情况具体分析。生活中需要一些“阿Q精神”,它的确能放松我们的身心,缓解生活的压力,但“阿Q精神”不是时时皆能使用的,如果我们时时都用“阿Q精神”,那么我们就丧失了进取的意识,我们的人生将会失去意义。

10.阅读小说《边城》(节选),简要分析小说以《边城》为题有何用意。

提示 “边”有边缘的意思,和“中心”相对。边城的人生形式和处于中心的人生形式之间形成了鲜明的对比。以《边城》为题,意在说明这种人生形式的流逝,而与之相对的庸俗、腐化、浅薄、金钱至上的人生形式正在膨胀,正在风靡。

11.(拓展延伸)有人认为沈从文的《边城》是作者理想的桃花源,也是现实意义上的悲剧。请谈谈你的观点。

提示 观点(1):作家创作时总有自己的表现意图,因此作品中必然有自己的感情倾向。作者渴望社会现实就像他描写的一样,从这一角度来说,《边城》可以说是作者理想中的桃花源。而实际情况绝非作品中所写,因此也可以说是现实意义上的悲剧。

观点(2):作者主张好的作品除了使人获得真善美的感觉外,还应引起人们对人生向上的憧憬和对当前一切腐烂现实的怀疑。《边城》中美好的环境、人性和人情,是作者所渴望的,因此《边城》可以说是作者理想的桃花源。真正的社会现实当然不同于小说中所写,有些甚至相当丑恶,但作者以《边城》的美好引发人们对丑恶现实的怀疑和憎恨,引发人们朝着美好的方向努力进取。因此《边城》有积极的意义,不能说是现实意义上的悲剧。

思维提升

比较鉴赏

《阿Q正传》与《边城》:不同的社会环境

《阿Q正传》和《边城》算是旧中国的两面镜子,《阿Q正传》的场面不算宽广,其环境仅仅是江南水乡未庄及附近城里,但鲁迅长于运用小中藏大的手法,以深沉冷峻的文笔,入木三分地暴露出国民的劣根性。而《边城》也仅限于风景如画的边城茶峒,但也寄寓了作者对记忆中湘西的美好回忆和对未来湘西的美好憧憬。《阿Q正传》是如何通过社会环境来展现国民劣根性之丑的 《边城》是如何通过社会环境来展现人性之美的

提示 ①两篇小说善于运用独特的民俗来展现社会典型环境。阿Q生活的未庄,那里有富有民族地域特色的土谷祠、酒店、赛神、赌摊等。这些习俗,洋溢着具有浙东民俗色彩的乡土气息,展现了小说人物落后的民俗心态。茶峒是边城,粽子、糍粑、渡船、吊脚楼、赛龙舟等都是湘西特有的,作家抓住了最具代表性的端午节,把边地古朴、实在的风土人情条理分明地道来,展现了湘西美好的人生形式,以及人们健康、充实的心灵。

②未庄,是一个充满着冷漠、无聊,没有些许温暖、同情与爱的世界。在未庄,阿Q不是唯一的“愚弱的国民”,与他精神状态相像的国人,不仅处处有,而且人数众多,他们是维持封建统治秩序的社会基础;如在阿Q欺负小尼姑的时候,这些人就在一旁“九分得意的笑”。边城茶峒,摆渡老人重义轻利、古道热肠,龙头大哥顺顺豪爽慷慨,这些共同构成了人性美的画卷。

③未庄人与人之间的关系是在等级观念浸染毒害下的势利。处于统治地位的赵太爷打阿Q的嘴巴那当然就是阿Q的错,这就是势利的未庄。边城社会也有贫有富,却并不因贫富而分等级。而《边城》中掌水码头的龙头大哥顺顺是个大方洒脱的人,慷慨而又能济人之急,钱财没有改变人的本色。天保和傩送同父亲一样,有着边城人的淳朴和善良。

④未庄人是吝啬与贪婪的,阿Q赢钱的时候却被人做了手脚抢去。《边城》中的老船夫,撑船摆渡,不管白天黑夜,刮风下雨,五十年如一日,认真地恪守着一个摆渡人应尽的义务和责任,却从不抱怨什么,也不想求什么,一切出于自然本性。

整合建构

阿Q正传(节选)

思路整合

文章主旨

《阿Q正传》(节选)通过塑造阿Q形象,批判了国民弱点,即批判“阿Q相”,揭露了当时社会的阶级压迫和剥削,反映了农民的苦难和革命要求,提出了农民的革命和出路问题,对革命前途问题进行了探索,表现了鲁迅高度的爱国主义精神和革命精神,深刻地揭露和批判了中国国民的劣根性和人性的“痼疾”。作者希望“揭出病苦,引起疗救的注意”,达到治病救人、改造国民性的目的。

边城(节选)

思路整合

文章主旨

《边城》(节选)主要叙述了翠翠在第一、二个端午节遇到傩送和天保的故事,初步显露了翠翠与傩送、天保感情纠葛的端倪,写出了翠翠、傩送、天保、祖父等人物的人性美,展现了湘西特有的秀美别致的风俗人情。作者以大量的篇幅对湘西的人性美进行了热情的讴歌,从而体现出对理想的“人生的形式”、对生命自由的追求。

课外拓展 比较阅读

鲁迅不应离我们远去

文本一

七绝二首·纪念鲁迅八十寿辰

毛泽东

其 一

博大胆识铁石坚,刀光剑影任翔旋。

龙华喋血不眠夜①,犹制小诗赋管弦②。

其 二

鉴湖越台名士乡③,忧忡为国痛断肠。

剑南歌接秋风吟④,一例氤氲入诗囊⑤。

注①龙华喋血不眠夜:指1931年2月7日深夜,国民党反动派在上海龙华秘密杀害包括“左联”作家柔石、胡也频、李伟森、白莽、冯铿在内的革命青年共二十余人一事。喋血:血流遍地。②犹制小诗:指鲁迅作《七律·无题》诗。赋管弦:指配上音乐。③鉴湖:在浙江绍兴城西南两千米。附近有山阴(今绍兴)人陆游吟诗处的快阁。清末女革命家秋瑾亦是山阴人,自号鉴湖女侠。越台:越王台,春秋时越王勾践在会稽(今绍兴)为招贤士而建。本句是说,鲁迅的故乡绍兴是古今名人荟萃之地。④剑南歌:指陆游的诗集《剑南诗稿》所收诗作。接秋风吟:与秋风吟一起。秋风吟:指秋瑾作的《秋风曲》诗和被清政府杀害前书写的唯一供词“秋风秋雨愁煞人”。⑤一例:一律,一样。氤氲:形容烟或云气很盛,这里比喻陆游、秋瑾与鲁迅的诗篇,富有诗味和爱国热忱。诗囊:装诗稿的袋子。

写作背景:1937年,当鲁迅逝世一周年之际,延安举办了纪念会,毛泽东发表了专门的演说,深入地论述了鲁迅的精神,称赞了鲁迅的政治远见、斗争精神和牺牲精神。1940年,毛泽东在《新民主主义论》中强调:鲁迅是中国文化革命的主将,他不但是伟大的文学家,而且是伟大的思想家和伟大的革命家。鲁迅的骨头是最硬的,他没有丝毫的奴颜和媚骨,这是殖民地半殖民地人民最可宝贵的性格。鲁迅是在文化战线上,代表全民族的大多数,向着敌人冲锋陷阵的最正确、最勇敢、最坚决、最忠实、最热忱的空前的民族英雄。鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。后来毛泽东多次提到鲁迅。1961年9月25日,是鲁迅八十周年诞辰纪念日。为了纪念鲁迅,毛泽东写下了这两首诗。

文本二

鲁迅不应离我们远去

杨曾宪

有人说,鲁迅正在离我们远去,周作人正在向我们走来。我却并不以为然。我是31年前读的鲁迅,1年前读的周作人,中间隔了30年。但鲁迅仍然离我很近,周作人仍然离我很远。一个人,在他的青年时代,首先读的是鲁迅还是周作人,我想,可能对他的一生都会产生不同的影响;一个时代,是提倡鲁迅还是周作人,我想,对于今后整整一代人也会产生很不同的影响。对今日中国青年、今日中国知识分子来说,更需要的还是鲁迅,而不是周作人。

周作人与鲁迅的地位不可同日而语。这不仅是从文学史角度的评价,而且是就他们对中国文化、对中华民族的意义而言的。鲁迅,不仅是新文化运动的一员骁将,而且是新的民族精神、民族灵魂的重铸者;鲁迅所批判的不仅是那一种制度那一个阶级那一派文化现象,而且是在几千年封建文化“酱缸”浸泡中、在近百年半殖民地政治“囚笼”扭曲中霉变畸形的民族灵魂。鲁迅积其一生之力铸造国人的灵魂,他自己也成为我们民族的不朽灵魂。周作人也曾是新文化的发言人,也曾是传统伦理文化的批判者。但很快,新文化只沦为他的工具;他仍然以传统士大夫心态用冲淡的白话语言去娴熟地把玩起中国的器物文化来。悠悠五千年,中国的器物文化博大精深,世所罕匹;吃喝玩乐衣食居行,随手拈来就是文化,就是文明。这自然使

周作人大有用武之地——今日提倡“玩文学”的青年哪能玩过周作人呢 玩物丧志,周作人最终几乎是自愿地出卖自己的灵魂,成为民族的罪人并不偶然。如此一个周作人如何能与鲁迅相比呢

今天的周作人可以摆在地摊上大畅其销,因为它好读——茶余饭后,躺在沙发上,借周作人之笔触,摩挲一些小摆设,品味一些小感触,体验一下昨日的民族风情,未必不是一件乐事。何况今日玩风甚盛,有闲者甚众呢 而鲁迅是不能躺着读的。重读鲁迅,我仍然时时如针芒在背,为自己的灵魂所承受着的拷问。中国知识分子都应经受鲁迅的拷问——因为鲁迅本人已经千百遍地拷问过自己。传统文化在民族文化心理深层积淀形成的某些劣根性,是难以自省自察自知的。但它却是妨害我们民族进取现代文明的

痼疾。一个民族具有庸人气息并不可怕,可怕的是国人具有自卑自负又自慰的阿Q精神。德国在普鲁士时代曾经是庸人气息弥漫的民族,但经过包括马克思在内的一代代思想家哲学家的批判,经过贝多芬这样伟大的艺术家的陶铸,百年过后的德意志民族已是世界上最有自信和自尊、最有生命活力和创造精神的民族之一。鲁迅作为伟大的思想家、文学家的当代意义正在于此。虽然今日中国的成就令世人刮目相看,据说已经到了可以说“不”的时代,但从器物文明建设上处处散发出来的暴发户气息中,从种种时髦的学术论争和学术命题所暴露出的盲目的民族自卑与自傲文化心理中,我们仍然可以清晰地嗅出阿Q主义的味道——今日之新国粹主义不正在国学热、国故热中疯长吗 如果我们不能在物质文明建设的同时,培育出刚健峻拔的民族品格和自信自谦的民族精神,最终,精神的贫乏将使中华民族难以真正崛起。

当然,我并不排拒周作人。有些人欣赏周作人也很正常,但不能以此排拒甚至贬低鲁迅。尤其作为民族精神体现者和创造者的知识分子,不能媚俗从众,丧失操守,不能靠作翻案文章靠出卖民族的良知,哗众取宠,谋利发财。在鲁迅的伟岸形象面前,周作人永远是一抔黄土。

鲁迅,不应也不会离我们远去!

(有删改)

文本三

沉默的鲁迅,才是真实的

钱理群

鲁迅的作品就像冰山一样,有浮出水面的,但底下隐藏着更多东西,他的意思就表现在浮现和隐蔽之间。而且从根本上说,一个人的思想,特别是一个人属于他自己的独特的一种生命体验,是不能用语言表达的。一旦用语言表达了,这思想就被简单化了,甚至可能被曲解了,所以鲁迅在《野草·题辞》里说,“当我沉默着的时候,我觉得充实;我将开口,同时感到空虚”。真正的鲁迅是沉默的,默默无言的鲁迅,才是真实的。

鲁迅说,《野草》里有他的哲学。《野草》成为我们去接近鲁迅灵魂的一个窗口。鲁迅的哲学是非常丰富和复杂的,《野草》展现的是鲁迅哲学的一个侧面,而不是全部。

人们往往把火视为一种生命的象征。但是鲁迅提出来的“死火”这个意象,同时集中了生命和死亡两种意思。鲁迅把个体生命放在从过去到现在到将来这样一个历史的纵坐标中,来考察人的个体生命的生存困境。譬如对于将来,人类有种种幻想,西方世界有乌托邦,中国世界有大同,都是属于人们对未来的想象。人们总是想象着未来是无限完美的、完善的、没有矛盾、没有斗争的一个终结点,鲁迅把它概括成关于“黄金世界”的想象。但是鲁迅却看见了新的矛盾、新的斗争,甚至看见了新的死亡。这就是《野草·墓碣文》里所说的“于天上看见深渊”。由此,鲁迅得出一个非常重要的哲学结论:“至善至美的东西是不存在的。”至善至美的未来,是人类给自己制造的一个神话。鲁迅的任务正是粉碎这个神话,《野草》很多篇都是粉碎这个神话的。

(节选自《鲁迅作品十五讲》)

阅读思考

1.《七绝二首·纪念鲁迅八十寿辰》两首诗同样都是赞扬鲁迅先生,侧重点有什么不同

提示 第一首诗以20世纪30年代文化战线上“围剿”和反“围剿”这一充满刀光血影的尖锐斗争场景为背景,反衬出鲁迅先生坚定的意志和无畏的气概,称颂鲁迅先生在阴森恐怖的环境里,毫无畏惧地以笔作刀枪,与敌人鏖战。第二首诗从精神文化渊源上发掘鲁迅先生与他家乡历史上爱国诗人陆游、秋瑾一脉相承的关系,赞颂中华民族博大精深的文化底蕴,使鲁迅精神得以升华。

2.有人认为,远离鲁迅让我们变得平庸。鲁迅的存在,为我们确立了一种人生境界和一面反省的镜子。请结合三则文本分析。

提示 鲁迅不应离我们远去,理由如下:

①鲁迅是新文化运动的骁将,鲁迅先生在阴森恐怖的环境里,毫无畏惧地以笔作刀枪,与敌人鏖战;鲁迅与爱国诗人陆游、秋瑾有一脉相承的关系,他是新的民族精神、民族灵魂的重铸者。

②我国的国民性改造任务还没有完成,毒害民族灵魂的“阿Q精神”还在蔓延滋生;精神的贫乏将使中华民族难以真正崛起,应在物质文明建设的同时,培育刚健峻拔的民族品格和自信自谦的民族精神。

③沉默的鲁迅,才是真实的,沉默的时候是鲁迅思想因活跃而充实的时候。中国知识分子都应该接受鲁迅先生的拷问,因为他对民族的某些劣根性作了深刻批判。

本课结束

第二单元

5 阿Q正传(节选) 边城(节选)

语 文

内容索引

文本研读 任务探究

课外拓展 比较阅读

自主预习 积累梳理

单元目标导引

学习任务群 中国现当代作家作品研习

单元人文主题 时代镜像

中国现当代文学,裹挟着历史的风云,踏着中国近现代社会变革的脚步,从炮火的轰鸣中吹响号角,从改革的时代大潮中逐浪前行……它用新的思想、新的语言、新的样式为中国文学开辟了新的天地。

本单元所选都是现当代文学中的优秀作品,有小说、诗歌、散文、话剧,涵盖了新文学的主要体裁,体现了现当代文学创作的多方面成就。把这些作品集中起来研读,可以对现

当代文学创作的概貌有个大致的了解,还

可以加深对百年来中国社会变革与发展

的认识,特别是对人的心灵变化的认识。

学习任务群 中国现当代作家作品研习

学科素养目标 1.结合特定的社会历史背景,理解作品的思想文化内涵,探索其中蕴含的民族心理和时代精神,了解百年来中国人社会生活和情感世界变动的轨迹。

2.根据小说、诗歌、散文、话剧不同的艺术表现方式,多角度、多层面探究作品的意蕴,注重对作品的个性化解读,获得鲜活的审美体验。

3.从本单元课文中寻找炼字、炼句的范例,深入分析鉴赏,引导学生养成推敲词句的习惯,讲究表达技巧,提升写作素养。

学习任务纵览

单元篇目 学习任务 活动导引

5 阿Q正传(节选)/鲁迅 *边城(节选)/沈从文 1.了解作家、作品及写作背景。 2.从描写方法入手,赏析人物形象。 3.品味小说语言,欣赏作品的艺术特色。 4.探究作者的创作意图和人物形象的时代意义。 有人说阿Q这一形象“具有超越时代、民族的意义和价值”。你认同这种观点吗 结合小说文本谈谈你的观点及理由。

单元篇目 学习任务 活动导引

6 大堰河——我的保姆/艾青 *再别康桥/徐志摩 1.把握诗歌的节奏和旋律,有感情地朗诵、品读诗歌,体会诗歌中的意象及人物形象,感受诗歌的真情之美。 2.把握诗人感情变化的线索,鉴赏大堰河的形象;抓住意象,感受《再别康桥》的音乐美、绘画美和建筑美。 3.体会《大堰河——我的保姆》中对比、反复、排比等修辞手法的作用,探究细节描写的作用,评价诗歌的思想感情。 1.《再别康桥》这首诗在意象的选择上独具特色。结合诗歌内容,说说诗人选择了哪些意象,这些意象的选择有什么作用。

2.试比较《大堰河——我的保姆》与《再别康桥》风格上的差异性。

单元篇目 学习任务 活动导引

7 一个消逝了的山村/冯至 *秦腔/贾平凹 1.了解作者,品味文章语言,领悟文中描写的意象的丰富内涵。 2.体会两篇文章的写作特色:诗意的联想与想象,出神入化的场面描写,将地、人与文化有机结合起来。 3.体会《一个消逝了的山村》中的诗意、对生命的感悟,《秦腔》的大气和深沉的文化底蕴。 4.陶冶性情,培养珍爱自然、珍爱生命、共创美好家园的思想感情;体会中国民俗文化的特点,对象征中华民族的历史、文化的民间文化有更深刻的理解。 “第二天太阳出来一蒸发,草间的菌子,俯拾皆是:有的红如胭脂,青如青苔,褐如牛肝,白如蛋白,还有一种赭色的,放在水里立即变成靛蓝的颜色……各人盯着各人目前的世界”。冯至的散文具有“明净、含蓄,在平凡事物中见出崇高,在朴素文字中见出华美”的特点,请结合文段简要分析。

单元篇目 学习任务 活动导引

8 茶馆(节选)/老舍 1.了解老舍生平及其文学成就,了解《茶馆》及戏剧知识。 2.掌握有关戏剧冲突,并能认识主要矛盾冲突及其实质。 3.揣摩人物语言的个性化、动作性特征,概括人物形象。 4.了解旧社会国弱民贫、政治黑暗的现实及旧中国必然走向灭亡的客观规律。 《茶馆》中的常四爷曾经是旗人,也是剧中鲜有的正面人物形象。请根据文本简要分析其形象特点。

单元写作任务 语言的锤炼

自主预习 积累梳理

阿Q正传(节选)

在结构上,鲁迅的《阿Q正传》通过精确描写和作者本人截然不同的阿Q这一人物形象,使得鲁迅本身的痛苦和悲哀浮现出来。这种双重性赋予作品以深刻的底蕴。

——村上春树

作者简介

资源助读

中国新文化运动的旗手——鲁迅

鲁迅(1881—1936),原名周树人,字豫才。浙江绍兴人。文学家、思想家、革命家,我国现代文学的奠基人。1918年5月,首次用“鲁迅”的笔名发表中国现代文学史上第一篇白话小说

《狂人日记》,奠定了新文学运动的基石。其主要作品有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,文学论著《中国小说史略》等,散文诗集《野草》,杂文集《坟》《热风》《华盖集》《华盖集续编》《南腔北调集》《三闲集》《二心集》《而已集》《花边文学》《伪自由书》《准风月谈》《且介亭杂文》等。

作品背景

辛亥革命之后,广大农民仍处于帝国主义和封建主义的残酷剥削和压迫之下,承受着政治上的压迫、经济上的剥削和精神上的奴役。封建统治者为了维护自己的统治,用“精神胜利法”对人民进行封建麻醉教育,这正是造成劳动人民不觉醒的精神状态的麻醉剂。这种麻醉剂只能使劳动人民忘却压迫和屈辱,无反抗,无斗志,永远处在被压迫、被剥削、受毒害的状态中,成为封建统治者的奴才和顺民。鲁迅以思想家的冷静和深邃思考,以文学家的敏感和专注,观察、分析着所经历的一切,感受着时代的脉搏,逐步认识自己所经历的革命、所处的社会和所接触的人们的精神状态。这便是《阿Q正传》的写作背景。

相关常识

阿Q精神

阿Q精神,又称“精神胜利法”。它来自鲁迅小说《阿Q正传》的主人公阿Q的形象。阿Q是一个横遭压迫、备受屈辱的雇农,他在任何情况下都能自己安慰自己,都自以为是“胜利者”。阿Q性格中最为鲜明的特征,就是这种“精神胜利法”。

阿Q精神通常是被那些需要胜利而又无法得到胜利的人用来维持自己精神上的平衡的一种药方,也可以称为一种自欺欺人的骗术,常常表现在走向没落的统治阶级的精神状态中。不只是中国有,其他国家也有。

知识梳理

1.读准字音

chōnɡ

jiū

huì

línɡ dīnɡ

kài

zhì

chuānɡ bā

qù

xūn

bì

pì

chǎnɡ

chánɡ

chù

xù

dǐ

chà

shā

jiàn

jiān

2.写对字形

词 语 易错字 词 语 易错字

chà异 口bēi

叱zhà 纵横bǎi阖

lài头疤 bài官野史

耍lài 大有bì益

水tǎ huì气

天lài 教huì

诧

咤

癞

赖

獭

籁

碑

捭

稗

裨

晦

诲

3.掌握词语

(1)出言无状:________________________________________________

例句:他小主人下了第,正没好气,他却自以为本事大得了不得,便 起来。

(2)塞翁失马:________________________________________________

例句:生活并不会遵从某个人的愿望发展,改变随时有可能降临,但积极地面对改变会让你发现更好的“奶酪”,真的是 ,焉知非福。

(3)无可适从:________________________________________________

例句:最近,新风路与振潮南路路口处的一个红绿灯失灵了,一直处于红灯状态,让不少途经的驾驶员 。

说话超越了本人身份、地位,显得无礼。

比喻坏事在一定条件下可以变为好事。

不知道依从谁好;不知按哪个办法做才好。

4.词语辨析

分辨·分辩

分辨:辨别,侧重于一种内心活动。 分辩:辩白,侧重于一种语言活动。

相同点:两者都有“区分开”的意思。

不同点:“分辨”着重在区分、辨明差别,“分辩”着重在解释清楚理由。

例句 ①菠萝和凤梨是日常生活中常见的水果,我相信很多人都吃过,但如果把它们放在一起,你真的能 出哪个是菠萝,哪个是凤梨吗

②这件事他确实做错了,无法为自己 。

分辨

分辩

渺茫·缥缈

渺茫:①因遥远而模糊不清。②因没有把握而难以预期。 缥缈:形容隐隐约约,若有若无。

相同点:两者都有“模糊,隐约”之意。

不同点:“渺茫”指因没有把握而难以预期,多用来形容前景。“缥缈”一般指心中想要而现实中不可得到的东西,并非指虚无、不存在于现实的东西;也可形容富有美感。

例句 ①他在接受《世界体育报》采访时表示,球队本赛季夺冠的希望已非常 ,责任在球队自己,不必找其他借口。

②威海荣成再现平流海雾景观。在爱莲湾海域、成山头风景区附近海域,平流雾在群山和海面上轻拂漫掩, 朦胧。

渺茫

缥缈

边城(节选)

《边城》的语言是沈从文盛年的语言,最好的语言。既不似初期那样放笔横扫,不加节制;也不似后期那样过事雕琢,流于晦涩。这时期的语言,每一句都“鼓立”饱满,充满水分,酸甜合度,像一篮新摘的烟台玛瑙樱桃。

——汪曾祺

作者简介

资源助读

“民俗画家”——沈从文

沈从文(1902—1988),原名沈岳焕,字崇文,湖南凤凰人,作家、文物研究家。少年时投身行伍,浪迹湘川黔边境地区。1926年开始发表作品。先后在西南联合大学、北京大学任教。1949年后在中国历史博物馆、故宫博物院工作,在中国古代服饰及文物研究方面成绩卓著,有

《中国古代服饰研究》等专著。1978年任中国社会科学

院历史研究员。代表作有《边城》《湘行散记》《长河》

等。其作品描绘了一幅又一幅美丽的湘西人文图。沈从文

是描写边地人民生活的好手,浓厚的地方色彩成为他的作品

的一大特色。

作品背景

沈从文生在湘西,并长期生活在湘西,对故乡人民怀有特殊的感情,于是他就用自己的笔勾勒了一幅幅湘西风俗画。《边城》就是其中之一。关于这篇小说的创作动机,作者说:“我要表现的本是一种‘人生的形式’,一种‘优美,健康,自然,而又不悖乎人性的人生形式’。我主意不在领导读者去桃源旅行,却想借重桃源上行七百里路酉水流域一个小城小市中几个愚夫俗子,被一件人事牵连在一处时,各人应有的一分哀乐,为人类‘爱’字作一度恰如其分的说明。”《边城》全篇以翠翠的爱情悲剧为线索,淋漓尽致地表现了湘西地方的风情美和人性美。

相关常识

京派文学

“京派”是20世纪30年代一个独特的文学流派,主要成员有废名、李健吾、沈从文等。之所以称为“京派”,是因为其作者在当时的京津两地进行文学活动,其作品较多在京津刊物上发表,其艺术风格在本质上较为一致。“京派”的基本特征是关注人生,但和政治斗争保持距离,强调艺术的独特品格。京派作家以表现“乡村中国”为主要内容,作品富有文化底蕴。

知识梳理

1.读准字音

qiú

tián

chuài

gān

nuó

pán

jū

cí bā

jǐng

gěng

qiáo

qiào

bǔ

bǎo

hèng

héng

2.写对字形

词 语 易错字 词 语 易错字

茶dòng lǎn绳

dòng族 摘星lǎn月

角yú 靠lǒng

yú yú私语 得lǒng望蜀

峒

侗

隅

喁喁

缆

揽

拢

陇

3.掌握词语

(1)解嘲:________________________________________

例句:对于无数网友来讲,“双11”最初只是单身青年的自我 ,却被电商平台拿来作为回馈网友的由头。

(2)喧阗:__________________________________

例句:从家门鼎盛、仆从 的乌衣子弟,到自甘淡泊、特立独行的头陀,时代的激变、家国的劫难,让他从繁华跌落到荒凉。

(3)平淡无奇:__________________________________

例句:油菜花是一种 的花,没有菊花的多姿多彩,没有牡丹的国色天香,没有水仙花的冰清玉洁,没有茉莉花的芳香,因此没人赞美它,但是我十分喜欢它。

用言语或行动来掩饰被别人嘲笑的事情。

声音大而杂;喧闹。

比喻平平常常,没有什么出色的地方。

4.词语辨析

过渡·过度

过渡:事物由一个阶段或一种状态逐渐发展变化而转入另一个阶段或另一种状态。 过度:超过适当的限度。

相同点:读音相同,字形相似。

不同点:“过渡”多为动词,侧重于表现事物发展的阶段变化;“过度”为形容 词,侧重于表程度。

例句 ①国家新能源车补贴政策 期今日即将结束。

②沙漠是十分干旱缺水的地貌,沼泽是由于土层 湿润形成的地貌,两种不同的地貌可以说是土地干燥和湿润的两种极端表现。

过渡

过度

文本研读 任务探究

课堂精研

研读任务一 千面人物深挖掘——分析小说中的人物形象

[情境导入] 《阿Q正传》和《边城》都是现代文学史上的小说经典名篇,塑造了阿Q和翠翠两个各具特色的社会底层的小人物形象。阿Q是个让人“欲笑无声,欲哭无泪,欲骂无言”的“活宝”形象,翠翠则是一个倾注着作者“爱”与“美”的理想的艺术形象。

1.阿Q性格的核心是“精神胜利法”,请根据文本分析“精神胜利法”的具体表现是什么。

提示 ①自尊自大:阿Q本身是个非常卑微而且贫贱的人物,但是他不把其他人放在眼里,甚至是家乡有钱有势的赵太爷、钱太爷,他也认为,“我的儿子会阔得多啦”。而且因为去过城里,甚至连城里人也看不起,拿别人的缺陷肆意嘲笑,然后引以为荣。

②自轻自贱:阿Q能够自己贬低自己,而且在自轻自贱了之后,还能够认为这种轻贱使自己的“地位”更加向上。比如,在被人揪住辫子往墙上撞头的时候,阿Q就自己说自己是“虫豸”,将自己贬低为“虫豸”希望别人放了自己。并且在轻贱自己为“虫豸”之后,又犯了自尊自大的毛病,认为自己是第一个能够自轻自贱的人,所谓的“第一个”就是无上的荣耀,于是阿Q又在精神上胜利了。

③自欺欺人:自欺欺人是阿Q常常用于安慰自己的表现,以让自己能够获得心理上的满足。比如被别人打,他可以想象成自己被“儿子”打了,认为整个世界不像样,没了伦理,于是又按照自己的意愿转败为胜,心满意足。

④欺软怕硬:阿Q本身就是非常卑贱的小人物,身体瘦弱,口才也木讷,不论打架还是骂人都不是别人的对手。于是阿Q在和别人发生冲突的时候,先估量对手的力量,专门拣软柿子捏,木讷的便骂,力气小的便打,如果遇到打不过也骂不了的,就说“君子动口不动手”。这种典型的欺软怕硬的行为,也是阿Q精神胜利法的具体表现。

2.为什么说阿Q这个形象既令人同情又令人痛恨

提示 ①令人同情的是阿Q悲剧的一生,他受屈辱,贫苦,忍饥挨饿,不断被打。他在未庄人的眼里根本不是一个完整的人,只是人们茶余饭后的笑料而已。阿Q一无所有,只能住在土谷祠中,靠给人打零工为生,娶妻生子对阿Q来说更是痴心妄想,他已丧失了人格、尊严。②阿Q又是令人痛恨的,他沾染了许多陋习:赌博、喝酒,偷了东西还耍赖,甚至明里暗里地耍流氓,调戏小尼姑。他对来自统治阶级的迫害麻木不仁,自欺自慰,却用欺侮弱者来发泄自己被别人欺压的不平之气。

3.(拓展延伸)有人说阿Q这一形象“具有超越时代、民族的意义和价值”。你认同这种观点吗 结合小说文本谈谈你的观点及理由。

提示 示例(1):赞成。①阿Q形象具有超越民族的属性。“精神胜利法”是一种具有世界意义的精神存在,它在弱者的身上,特别是在社会地位卑微而又不觉悟的人的身上尤为显著。②阿Q形象具有超越时代的属性。阿Q的时代已经成了历史,但妄自尊大、自轻自贱、欺弱怕硬、麻木健忘等“阿Q精神”,作为一种精神中的劣根性和病态人格,仍没有彻底消除。③现实社会中仍有“阿Q”式的人物。电影《阿Q正传》的结尾处,有这样的画外音:“阿Q死了,阿Q虽然没有女人,但并不像小尼姑所咒骂的那样断子绝孙了。据考据家的考证,阿Q还是有后代的,而且子孙繁多,至今不……”。④阿Q形象在现实社会中具有警示或解剖作用。“阿Q精神”仍然到处可见。《阿Q正传》就是一把解剖刀,通过“解剖自己”来剖析国人的精神危机和国民性格。

示例(2):不赞成。①阿Q形象是在特定的历史条件下产生的。阿Q是一个贫苦的流氓无产者的典型,这种人物只能产生于封建时代或半封建半殖民地的社会环境中,有着深刻的文化根源。它与中国历史,特别是近代中国屡遭外国侵略的屈辱历史相联系。②阿Q形象具有一定的民族属性,是中国小农经济社会的产物。中国小生产者的保守落后、不觉悟等弱点使阿Q这样的农民更容易染上“精神胜利法”,回避现实和不敢面对现实。③阿Q形象在当今的社会背景下已经失去了意义和价值。社会的发展,时代的进步,已经消除了产生阿Q的空气和土壤,这一形象属于历史和文学,已经失去了它的时代意义。

4.《边城》(节选)中的翠翠是美和爱的化身,沈从文笔下的人情美、人性美完全在翠翠身上体现了出来。试结合课文内容,分析这一人物形象。

提示 ①纯真、可爱。如回答傩送时的“我是翠翠”那种内心极其着急、希望有人能认识她的心理,到后来回家回答爷爷“不是翠翠,不是翠翠,翠翠早被大河里鲤鱼吃去了”,既表现了祖孙情深,又表现了少女的纯真可爱。

②聪明、矜持。如课文第五章中顺顺和祖父谈话时,“翠翠虽装作眺望河中景致,耳朵却把每一句话听得清清楚楚”时的神态;第六章中祖父问及翠翠是否记得去年端午的事情时,“翠翠还正想起两年前的端午一切事情哪”。但祖父一问,“翠翠却微带点儿恼着的神气,把头摇摇,故意说:‘我记不得,我记不得,我全记不得!’”

③对爱执着、纯粹。她爱得自然,爱得朦胧,爱得执着,爱得纤尘不染,爱得水晶般纯洁透明;翠翠爱的方式和在爱情来临时的表现,脱胎于湘西古风犹存的风土人情,典型地体现了人情、人性美。

总之,翠翠是一个善良聪慧、温婉多情的少女,外表的温婉羞涩与内心的炽热多情融为一体,是作者塑造的一个成功而又独特的人物形象。

研读任务二 巧借方法赋深情——鉴赏小说的表达技巧

[情境导入] 《阿Q正传》(节选)和《边城》(节选)两篇小说都运用了多种艺术手法,使得作品内容深刻丰富,人物形象生动逼真,这是我们学习时所必须了解的一个重要方面。

5.请结合文本简要分析《阿Q正传》(节选)的讽刺手法的运用。

提示 ①标题的讽刺艺术。作者从“闲话休提,言归正传”这一句套话里取出两个字“正传”为题目,为一个下等人物作传并取名“正传”,充分揭示了阿Q这个悲剧人物的复杂性,产生一种强烈的讽刺效果。

②鲜明强烈的对比。作者运用鲜明强烈的对比手法来刻画阿Q这一典型人物的性格。通过对阿Q性格的对比分析,既揭示了一位普通农民的血泪史,同时又刻画出其既蛮横无理又毫无办法、既想打想拼又有所顾忌的性格矛盾,从而收到了极强的讽刺效果。

③漫画式的夸张。比如,在捉虱子的过程中,阿Q先是摔衣服,吐唾沫,“两手叉在腰间”,表现得很“武勇”,而辫子被王胡扭住后,又“歪着头”,说什么“君子动口不动手”,现出了求饶的可怜相。这就把阿Q既自负又自贱、但又以君子自居的情态,活灵活现地描绘出来了。

④尖锐辛辣的反语。文中多处运用反语,寓庄于谐,收到了较好的效果。作者写阿Q在未庄的处境及其种种表现时写道:“阿Q‘先前阔’,见识高,而且‘真能做’,本来几乎是一个‘完人’了……”这里所说的阿Q“见识高”,其实是说阿Q自认为自己很清高,其实他是很浅薄、很愚蠢的;说他“几乎是一个‘完人’”,其实是说他缺点和毛病一大堆,而且浑身充满了精神病态的幼稚可笑。

6.《边城》(节选)中写端午节热闹的龙舟比赛、捉鸭游戏和人们争相观看的盛大场面,对故事情节的展开有什么作用

提示 ①端午节的龙舟比赛和捉鸭游戏,印证了这里的民风淳朴。②为下文展开故事、塑造人物做好了铺垫。正是在这热闹的游戏中,作者让小说的主要人物翠翠、老船夫、顺顺、天保、傩送等出场,并在端午节的活动中展现人物的性格特点与情感爱好。③端午节的热闹又极具地域色彩,给人展示了一种美不胜收的风土人情,这也是《边城》(节选)的一大特色。

7.《边城》(节选)中很少细微地描写人物的心理,主要通过对话和感情变化来表现人物的内心世界。请举例分析一下。

提示 ①翠翠知道自己误会了傩送,“想起自己先前骂人那句话,心里又吃惊又害羞,再也不说什么,默默地随了那火把走去”。翠翠吃惊、羞涩、默然无语,正是傩送在她心里投下一道影子的表现。②后来翠翠和打火把送她回家的人重逢,那人调侃翠翠:“二老说你在河边大鱼会吃你,我们这里河中的鱼,现在可吞不下你了。”已经“长大了”的翠翠“一句话不说,只是抿起嘴唇笑着”。不说话却笑,表现了翠翠对往事美好的回忆和微妙的感情涟漪。③最后祖父借和翠翠同岁的新嫁娘暗示翠翠时,“翠翠明白祖父这句话的意思所在,不作理会,静静地把船拉动起来”。情窦初开的翠翠并不是对祖父的话无动于衷,而是心有所属,在默默相思。

研读任务三 灵魂深处细品味——探究小说的主旨意义

[情境导入] 《阿Q正传》(节选)揭示了当时那些沉默着的国民的魂灵,体现了鲁迅深刻的启蒙思想。《边城》(节选)则描写了湘西淳朴的风土人情,展现出人性的善良美好。

8.阅读小说《阿Q正传》(节选),请你简要概括“精神胜利法”的实质是什么 形成的根源又是什么呢

提示 实质:“精神胜利法”是对于事实上的屈辱和失败,用一种自解的方法,在想象中取得精神上的满足和胜利。

根源:①封建社会落后的小农经济是阿Q“精神胜利法”形成的客观原因。落后、闭塞、狭隘、保守的传统生活方式很容易产生孤陋寡闻、小国寡民的思想,阿Q们会借助种种理由取得精神上的自慰,来解除眼前的痛苦。②封建思想的毒害是“精神胜利法”形成的内在原因。阿Q生在清朝末年,清政府为了维护他们的统治,拼命向人民灌输封建思想,这种愚民政策,正是形成“精神胜利法”的内在因素。如阿Q头脑中充满了上尊下卑的等级观念,再如他打不赢王胡便搬出“君子动口不动手”的儒家教条以自卫。

9.(拓展延伸)有人说,在现实生活中,人还是要有点“阿Q精神”的,你认为呢

提示 观点(1):同意。如果没有一点“阿Q精神”,那么一个人在现实生活中承受的压力就会很大。人的一生都不是一帆风顺的,都会或多或少地遇到一些挫折。如果没有“阿Q精神”的话,人恐怕就会被郁闷的情绪击倒,心理压力会很大,会无法面对现实生活,无法面对亲朋好友。所以说,现实生活中的人们是需要有一点“阿Q精神”的。

观点(2):不同意。“阿Q精神”只会使人因虚幻的“精神胜利”的补偿而心满意足,进而屈服于现实,成为现实环境的奴隶。鲁迅正是基于对这一生存状态的正视,揭示了人类精神现象的一个重要层面,从而使其具有了超越时代的意义与价值。

观点(3):要具体情况具体分析。生活中需要一些“阿Q精神”,它的确能放松我们的身心,缓解生活的压力,但“阿Q精神”不是时时皆能使用的,如果我们时时都用“阿Q精神”,那么我们就丧失了进取的意识,我们的人生将会失去意义。

10.阅读小说《边城》(节选),简要分析小说以《边城》为题有何用意。

提示 “边”有边缘的意思,和“中心”相对。边城的人生形式和处于中心的人生形式之间形成了鲜明的对比。以《边城》为题,意在说明这种人生形式的流逝,而与之相对的庸俗、腐化、浅薄、金钱至上的人生形式正在膨胀,正在风靡。

11.(拓展延伸)有人认为沈从文的《边城》是作者理想的桃花源,也是现实意义上的悲剧。请谈谈你的观点。

提示 观点(1):作家创作时总有自己的表现意图,因此作品中必然有自己的感情倾向。作者渴望社会现实就像他描写的一样,从这一角度来说,《边城》可以说是作者理想中的桃花源。而实际情况绝非作品中所写,因此也可以说是现实意义上的悲剧。

观点(2):作者主张好的作品除了使人获得真善美的感觉外,还应引起人们对人生向上的憧憬和对当前一切腐烂现实的怀疑。《边城》中美好的环境、人性和人情,是作者所渴望的,因此《边城》可以说是作者理想的桃花源。真正的社会现实当然不同于小说中所写,有些甚至相当丑恶,但作者以《边城》的美好引发人们对丑恶现实的怀疑和憎恨,引发人们朝着美好的方向努力进取。因此《边城》有积极的意义,不能说是现实意义上的悲剧。

思维提升

比较鉴赏

《阿Q正传》与《边城》:不同的社会环境

《阿Q正传》和《边城》算是旧中国的两面镜子,《阿Q正传》的场面不算宽广,其环境仅仅是江南水乡未庄及附近城里,但鲁迅长于运用小中藏大的手法,以深沉冷峻的文笔,入木三分地暴露出国民的劣根性。而《边城》也仅限于风景如画的边城茶峒,但也寄寓了作者对记忆中湘西的美好回忆和对未来湘西的美好憧憬。《阿Q正传》是如何通过社会环境来展现国民劣根性之丑的 《边城》是如何通过社会环境来展现人性之美的

提示 ①两篇小说善于运用独特的民俗来展现社会典型环境。阿Q生活的未庄,那里有富有民族地域特色的土谷祠、酒店、赛神、赌摊等。这些习俗,洋溢着具有浙东民俗色彩的乡土气息,展现了小说人物落后的民俗心态。茶峒是边城,粽子、糍粑、渡船、吊脚楼、赛龙舟等都是湘西特有的,作家抓住了最具代表性的端午节,把边地古朴、实在的风土人情条理分明地道来,展现了湘西美好的人生形式,以及人们健康、充实的心灵。

②未庄,是一个充满着冷漠、无聊,没有些许温暖、同情与爱的世界。在未庄,阿Q不是唯一的“愚弱的国民”,与他精神状态相像的国人,不仅处处有,而且人数众多,他们是维持封建统治秩序的社会基础;如在阿Q欺负小尼姑的时候,这些人就在一旁“九分得意的笑”。边城茶峒,摆渡老人重义轻利、古道热肠,龙头大哥顺顺豪爽慷慨,这些共同构成了人性美的画卷。

③未庄人与人之间的关系是在等级观念浸染毒害下的势利。处于统治地位的赵太爷打阿Q的嘴巴那当然就是阿Q的错,这就是势利的未庄。边城社会也有贫有富,却并不因贫富而分等级。而《边城》中掌水码头的龙头大哥顺顺是个大方洒脱的人,慷慨而又能济人之急,钱财没有改变人的本色。天保和傩送同父亲一样,有着边城人的淳朴和善良。

④未庄人是吝啬与贪婪的,阿Q赢钱的时候却被人做了手脚抢去。《边城》中的老船夫,撑船摆渡,不管白天黑夜,刮风下雨,五十年如一日,认真地恪守着一个摆渡人应尽的义务和责任,却从不抱怨什么,也不想求什么,一切出于自然本性。

整合建构

阿Q正传(节选)

思路整合

文章主旨

《阿Q正传》(节选)通过塑造阿Q形象,批判了国民弱点,即批判“阿Q相”,揭露了当时社会的阶级压迫和剥削,反映了农民的苦难和革命要求,提出了农民的革命和出路问题,对革命前途问题进行了探索,表现了鲁迅高度的爱国主义精神和革命精神,深刻地揭露和批判了中国国民的劣根性和人性的“痼疾”。作者希望“揭出病苦,引起疗救的注意”,达到治病救人、改造国民性的目的。

边城(节选)

思路整合

文章主旨

《边城》(节选)主要叙述了翠翠在第一、二个端午节遇到傩送和天保的故事,初步显露了翠翠与傩送、天保感情纠葛的端倪,写出了翠翠、傩送、天保、祖父等人物的人性美,展现了湘西特有的秀美别致的风俗人情。作者以大量的篇幅对湘西的人性美进行了热情的讴歌,从而体现出对理想的“人生的形式”、对生命自由的追求。

课外拓展 比较阅读

鲁迅不应离我们远去

文本一

七绝二首·纪念鲁迅八十寿辰

毛泽东

其 一

博大胆识铁石坚,刀光剑影任翔旋。

龙华喋血不眠夜①,犹制小诗赋管弦②。

其 二

鉴湖越台名士乡③,忧忡为国痛断肠。

剑南歌接秋风吟④,一例氤氲入诗囊⑤。

注①龙华喋血不眠夜:指1931年2月7日深夜,国民党反动派在上海龙华秘密杀害包括“左联”作家柔石、胡也频、李伟森、白莽、冯铿在内的革命青年共二十余人一事。喋血:血流遍地。②犹制小诗:指鲁迅作《七律·无题》诗。赋管弦:指配上音乐。③鉴湖:在浙江绍兴城西南两千米。附近有山阴(今绍兴)人陆游吟诗处的快阁。清末女革命家秋瑾亦是山阴人,自号鉴湖女侠。越台:越王台,春秋时越王勾践在会稽(今绍兴)为招贤士而建。本句是说,鲁迅的故乡绍兴是古今名人荟萃之地。④剑南歌:指陆游的诗集《剑南诗稿》所收诗作。接秋风吟:与秋风吟一起。秋风吟:指秋瑾作的《秋风曲》诗和被清政府杀害前书写的唯一供词“秋风秋雨愁煞人”。⑤一例:一律,一样。氤氲:形容烟或云气很盛,这里比喻陆游、秋瑾与鲁迅的诗篇,富有诗味和爱国热忱。诗囊:装诗稿的袋子。

写作背景:1937年,当鲁迅逝世一周年之际,延安举办了纪念会,毛泽东发表了专门的演说,深入地论述了鲁迅的精神,称赞了鲁迅的政治远见、斗争精神和牺牲精神。1940年,毛泽东在《新民主主义论》中强调:鲁迅是中国文化革命的主将,他不但是伟大的文学家,而且是伟大的思想家和伟大的革命家。鲁迅的骨头是最硬的,他没有丝毫的奴颜和媚骨,这是殖民地半殖民地人民最可宝贵的性格。鲁迅是在文化战线上,代表全民族的大多数,向着敌人冲锋陷阵的最正确、最勇敢、最坚决、最忠实、最热忱的空前的民族英雄。鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。后来毛泽东多次提到鲁迅。1961年9月25日,是鲁迅八十周年诞辰纪念日。为了纪念鲁迅,毛泽东写下了这两首诗。

文本二

鲁迅不应离我们远去

杨曾宪

有人说,鲁迅正在离我们远去,周作人正在向我们走来。我却并不以为然。我是31年前读的鲁迅,1年前读的周作人,中间隔了30年。但鲁迅仍然离我很近,周作人仍然离我很远。一个人,在他的青年时代,首先读的是鲁迅还是周作人,我想,可能对他的一生都会产生不同的影响;一个时代,是提倡鲁迅还是周作人,我想,对于今后整整一代人也会产生很不同的影响。对今日中国青年、今日中国知识分子来说,更需要的还是鲁迅,而不是周作人。

周作人与鲁迅的地位不可同日而语。这不仅是从文学史角度的评价,而且是就他们对中国文化、对中华民族的意义而言的。鲁迅,不仅是新文化运动的一员骁将,而且是新的民族精神、民族灵魂的重铸者;鲁迅所批判的不仅是那一种制度那一个阶级那一派文化现象,而且是在几千年封建文化“酱缸”浸泡中、在近百年半殖民地政治“囚笼”扭曲中霉变畸形的民族灵魂。鲁迅积其一生之力铸造国人的灵魂,他自己也成为我们民族的不朽灵魂。周作人也曾是新文化的发言人,也曾是传统伦理文化的批判者。但很快,新文化只沦为他的工具;他仍然以传统士大夫心态用冲淡的白话语言去娴熟地把玩起中国的器物文化来。悠悠五千年,中国的器物文化博大精深,世所罕匹;吃喝玩乐衣食居行,随手拈来就是文化,就是文明。这自然使

周作人大有用武之地——今日提倡“玩文学”的青年哪能玩过周作人呢 玩物丧志,周作人最终几乎是自愿地出卖自己的灵魂,成为民族的罪人并不偶然。如此一个周作人如何能与鲁迅相比呢

今天的周作人可以摆在地摊上大畅其销,因为它好读——茶余饭后,躺在沙发上,借周作人之笔触,摩挲一些小摆设,品味一些小感触,体验一下昨日的民族风情,未必不是一件乐事。何况今日玩风甚盛,有闲者甚众呢 而鲁迅是不能躺着读的。重读鲁迅,我仍然时时如针芒在背,为自己的灵魂所承受着的拷问。中国知识分子都应经受鲁迅的拷问——因为鲁迅本人已经千百遍地拷问过自己。传统文化在民族文化心理深层积淀形成的某些劣根性,是难以自省自察自知的。但它却是妨害我们民族进取现代文明的

痼疾。一个民族具有庸人气息并不可怕,可怕的是国人具有自卑自负又自慰的阿Q精神。德国在普鲁士时代曾经是庸人气息弥漫的民族,但经过包括马克思在内的一代代思想家哲学家的批判,经过贝多芬这样伟大的艺术家的陶铸,百年过后的德意志民族已是世界上最有自信和自尊、最有生命活力和创造精神的民族之一。鲁迅作为伟大的思想家、文学家的当代意义正在于此。虽然今日中国的成就令世人刮目相看,据说已经到了可以说“不”的时代,但从器物文明建设上处处散发出来的暴发户气息中,从种种时髦的学术论争和学术命题所暴露出的盲目的民族自卑与自傲文化心理中,我们仍然可以清晰地嗅出阿Q主义的味道——今日之新国粹主义不正在国学热、国故热中疯长吗 如果我们不能在物质文明建设的同时,培育出刚健峻拔的民族品格和自信自谦的民族精神,最终,精神的贫乏将使中华民族难以真正崛起。

当然,我并不排拒周作人。有些人欣赏周作人也很正常,但不能以此排拒甚至贬低鲁迅。尤其作为民族精神体现者和创造者的知识分子,不能媚俗从众,丧失操守,不能靠作翻案文章靠出卖民族的良知,哗众取宠,谋利发财。在鲁迅的伟岸形象面前,周作人永远是一抔黄土。

鲁迅,不应也不会离我们远去!

(有删改)

文本三

沉默的鲁迅,才是真实的

钱理群

鲁迅的作品就像冰山一样,有浮出水面的,但底下隐藏着更多东西,他的意思就表现在浮现和隐蔽之间。而且从根本上说,一个人的思想,特别是一个人属于他自己的独特的一种生命体验,是不能用语言表达的。一旦用语言表达了,这思想就被简单化了,甚至可能被曲解了,所以鲁迅在《野草·题辞》里说,“当我沉默着的时候,我觉得充实;我将开口,同时感到空虚”。真正的鲁迅是沉默的,默默无言的鲁迅,才是真实的。

鲁迅说,《野草》里有他的哲学。《野草》成为我们去接近鲁迅灵魂的一个窗口。鲁迅的哲学是非常丰富和复杂的,《野草》展现的是鲁迅哲学的一个侧面,而不是全部。

人们往往把火视为一种生命的象征。但是鲁迅提出来的“死火”这个意象,同时集中了生命和死亡两种意思。鲁迅把个体生命放在从过去到现在到将来这样一个历史的纵坐标中,来考察人的个体生命的生存困境。譬如对于将来,人类有种种幻想,西方世界有乌托邦,中国世界有大同,都是属于人们对未来的想象。人们总是想象着未来是无限完美的、完善的、没有矛盾、没有斗争的一个终结点,鲁迅把它概括成关于“黄金世界”的想象。但是鲁迅却看见了新的矛盾、新的斗争,甚至看见了新的死亡。这就是《野草·墓碣文》里所说的“于天上看见深渊”。由此,鲁迅得出一个非常重要的哲学结论:“至善至美的东西是不存在的。”至善至美的未来,是人类给自己制造的一个神话。鲁迅的任务正是粉碎这个神话,《野草》很多篇都是粉碎这个神话的。

(节选自《鲁迅作品十五讲》)

阅读思考

1.《七绝二首·纪念鲁迅八十寿辰》两首诗同样都是赞扬鲁迅先生,侧重点有什么不同

提示 第一首诗以20世纪30年代文化战线上“围剿”和反“围剿”这一充满刀光血影的尖锐斗争场景为背景,反衬出鲁迅先生坚定的意志和无畏的气概,称颂鲁迅先生在阴森恐怖的环境里,毫无畏惧地以笔作刀枪,与敌人鏖战。第二首诗从精神文化渊源上发掘鲁迅先生与他家乡历史上爱国诗人陆游、秋瑾一脉相承的关系,赞颂中华民族博大精深的文化底蕴,使鲁迅精神得以升华。

2.有人认为,远离鲁迅让我们变得平庸。鲁迅的存在,为我们确立了一种人生境界和一面反省的镜子。请结合三则文本分析。

提示 鲁迅不应离我们远去,理由如下:

①鲁迅是新文化运动的骁将,鲁迅先生在阴森恐怖的环境里,毫无畏惧地以笔作刀枪,与敌人鏖战;鲁迅与爱国诗人陆游、秋瑾有一脉相承的关系,他是新的民族精神、民族灵魂的重铸者。

②我国的国民性改造任务还没有完成,毒害民族灵魂的“阿Q精神”还在蔓延滋生;精神的贫乏将使中华民族难以真正崛起,应在物质文明建设的同时,培育刚健峻拔的民族品格和自信自谦的民族精神。

③沉默的鲁迅,才是真实的,沉默的时候是鲁迅思想因活跃而充实的时候。中国知识分子都应该接受鲁迅先生的拷问,因为他对民族的某些劣根性作了深刻批判。

本课结束