部编版小学语文六年级下册分班考分类突破:修辞手法-(含答案)

文档属性

| 名称 | 部编版小学语文六年级下册分班考分类突破:修辞手法-(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 977.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

分班考分类突破:修辞手法-小学语文六年级下册部编版

一、选择题

1.下列句子与例句使用的修辞手法相同的一项是( )

例句:读书须用意,一字值千金。

A.危楼高百尺,手可摘星辰。 B.好雨知时节,当春乃发生。

C.迢迢牵牛星,皎皎河汉女。 D.终日不成章,泣涕零如雨。

2.下列词语使用了什么修辞方法?正确的一项是( )

①水平如镜 ②莺歌燕舞 ③气吞山河

A.①拟人 ②比喻 ③夸张 B.①比喻 ②拟人 ③夸张 C.①夸张 ②比喻 ③拟人

3.下列句子属于( )

爸爸只是向孩子介绍白杨树吗?不是的,他也在表白着自己的心。

A.疑问 B.设问 C.反问

4.下列句子运用的表达方式与其他三项不一样的一项是( )

A.花开了,就像睡醒了似的。鸟飞了,就像在天上逛似的。虫子叫了,就像在说话似的。

B.倾听是一种享受,倾听是一种收获,倾听是一种乐趣。

C.在细语迷蒙中,着了水滴的丁香格外妖媚。

D.这里四季如画;春天花木欣欣向荣,夏天海滩阳光灿烂,深秋树木艳丽多彩,冬日冰雪晶莹剔透。

5.下面的句子中,与其他三项运用的修辞手法不同的一项是( )。

A.太阳他有脚啊,轻轻悄悄地挪移了。

B.他大吼了一声,大山都抖了三抖。

C.过了二十三,大家就更忙了,春节眨眼就到了啊。

D.就在这时候,嘹亮的冲锋号响了,惊天动地的喊杀声由远而近。

6.“有的人/骑在人民头上:‘啊,我多伟大!’/有的人/俯下身子给人民当牛马。”诗句运用了( )的修辞手法。

A.比喻 B.对比 C.对偶 D.排比

7.下列诗句的表达方法与其他三句不同的一项是( )

A.粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间。 B.千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。

C.大漠沙如雪,燕山月似钩。 D.遥知不是雪,为有暗香来。

8.下列诗句不是对偶句的是哪一项( )

A.远看山有色,近听水无声。

B.一水护田将绿绕,两山排闼送青来。

C.金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

D.如今直上银河去,同到牵牛织女家。

9.下列对修辞手法的判断不正确的一项是( )

A.问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。(反问 比喻)

B.广场上不断地欢呼,不断地鼓掌,一个高潮接着一个高潮。(反复)

C.青山原不老,为雪白头;绿水本无忧,因风皱面。(对偶 拟人)

D.生活是一杯酒,散发着迷人的醇香;生活是一本书,蕴含着深刻的道理;生活是一首歌,弹奏着美妙的音符;生活是一首诗,充满着万丈豪情。(比喻 排比)

10.对下面句子中的修辞手法与其他三项不同的是( )

A.山洪咆哮着,像一群受惊的野马,从山谷里狂奔而来。

B.见树木不见森林,捡了芝麻丢了西瓜。

C.上面蓝色和白色的纹痕相互交错,周围裹着一层薄薄的水蓝色“纱衣”。

D.众诸侯听得关外鼓声大振,喊声大举,如天摧地塌,岳撼山崩,众皆失惊。

二、填空题

11.理解句子。

顿时,石头像雹子一样,带着五位壮士的决心,带着中国人民的仇恨,向敌人头上砸去。

这句话运用了_____________的修辞手法,__________________,说明石头砸下非常密集,非常迅猛,非常有力。这两句话充分体现出五壮士英勇杀敌的决心和与敌人血战到底的英雄气概。

12.写出下列句子所运用的修辞手法。

(1)吃过晚饭,雨还在不停地下着,嗒嗒嗒地打着玻璃窗,好像是敲着鼓点逗引我出去。( )

(2)这,不是太像杂技了吗?您说得太对了,这就是京剧中的杂技成分,自古如此,如今还保留着。( )

(3)生物从小到大,本来是天天长的,不过夏天的长是飞快的长,跳跃的长,活生生的看得见的长。( )

(4)下午三点整,会场上爆发出一阵排山倒海的掌声。( )

13.写出下列句子所运用的修辞手法。

(1)青草、绿叶、花朵是我们的姐妹,麋鹿、骏马、雄鹰是我们的兄弟。( )

(2)没有了动物,人类会怎样?如果所有的动物都死去了,人类也会灭亡。( )

(3)我们盘腿坐在土炕上,就像坐在船上,四周全是绿色的波浪,风一吹,树梢卷起涛声,夜间闪着粼粼的波光。( )

14.写出下列句子所运用的修辞手法。

(1)忽然,像被一阵风吹来似的,远处的小丘上出现了一群马,马上的男女老少穿着各色的衣裳,群马疾驰,襟飘带舞,像一条彩虹向我们飞过来。( )

(2)五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。( )

(3)下课时,教室里摆开场子,吸引了一圈黑脑袋,攒着观战,还跺脚拍手,咋咋呼呼,好不热闹。( )

(4)生物从小到大,本来是天天长的,不过夏天的长是飞快的长,跳跃的长,活生生的看得见的长。( )

(5)吃过晚饭,雨还在不停地下着,嗒嗒嗒地打着玻璃窗,好像是敲着鼓点逗引我出去。( )

15.判断下列句子所使用的修辞手法。

(1)马上的男女老少穿着各色的衣裳,群马疾驰,襟飘带舞,像一条彩虹向我们飞过来。( )

(2)羊群一会儿上了小丘,一会儿又下来,走在哪里都像给无边的绿毯绣上了白色的大花。( )

(3)在这境界里,连骏马和大牛都有时候静立不动,好像回味着草原的无限乐趣。( )

16.写出下列句子各使用了什么修辞手法。

(1)山洪咆哮着,像一群受惊的野马。( )

(2)近一米高的洪水已经在路面上跳舞了。( )

(3)他不说话,盯着乱哄哄的人们。他像一座山。( )

(4)水渐渐蹿上来,放肆地舔着人们的腰。( )

17.下列诗句,分别运用了什么修辞手法,请将序号写在括号里。

A.比喻 B.拟人 C.夸张 D.设问

(1)日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。( )

(2)飞流直下三千尺,疑是银河落九天。( )

(3)借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。( )

(4)一水护田将绿绕,两山排闼送青来。( )

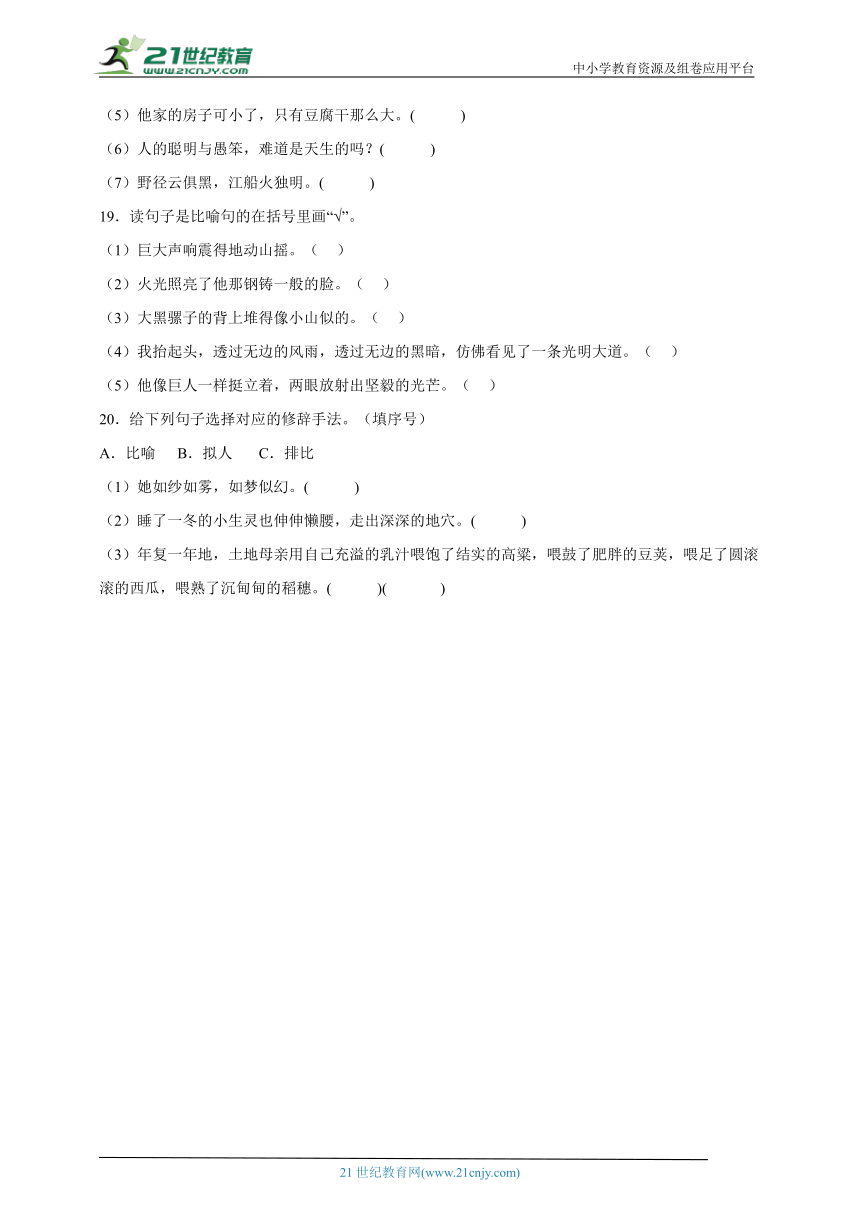

18.下列句子运用了哪种修辞手法?(填字母)

A.比喻 B.拟人 C.排比 D.反问

E.夸张 F.对偶 G.设问

(1)井冈山是中国革命的摇篮。( )

(2)高粱涨红了脸,稻子笑弯了腰。( )

(3)他是那么平凡,那么朴素,那么纯真,那么谦虚。( )

(4)什么是路?就是从没有路的地方践踏出来的。( )

(5)他家的房子可小了,只有豆腐干那么大。( )

(6)人的聪明与愚笨,难道是天生的吗?( )

(7)野径云俱黑,江船火独明。( )

19.读句子是比喻句的在括号里画“√”。

(1)巨大声响震得地动山摇。( )

(2)火光照亮了他那钢铸一般的脸。( )

(3)大黑骡子的背上堆得像小山似的。( )

(4)我抬起头,透过无边的风雨,透过无边的黑暗,仿佛看见了一条光明大道。( )

(5)他像巨人一样挺立着,两眼放射出坚毅的光芒。( )

20.给下列句子选择对应的修辞手法。(填序号)

A.比喻 B.拟人 C.排比

(1)她如纱如雾,如梦似幻。( )

(2)睡了一冬的小生灵也伸伸懒腰,走出深深的地穴。( )

(3)年复一年地,土地母亲用自己充溢的乳汁喂饱了结实的高粱,喂鼓了肥胖的豆荚,喂足了圆滚滚的西瓜,喂熟了沉甸甸的稻穗。( )( )

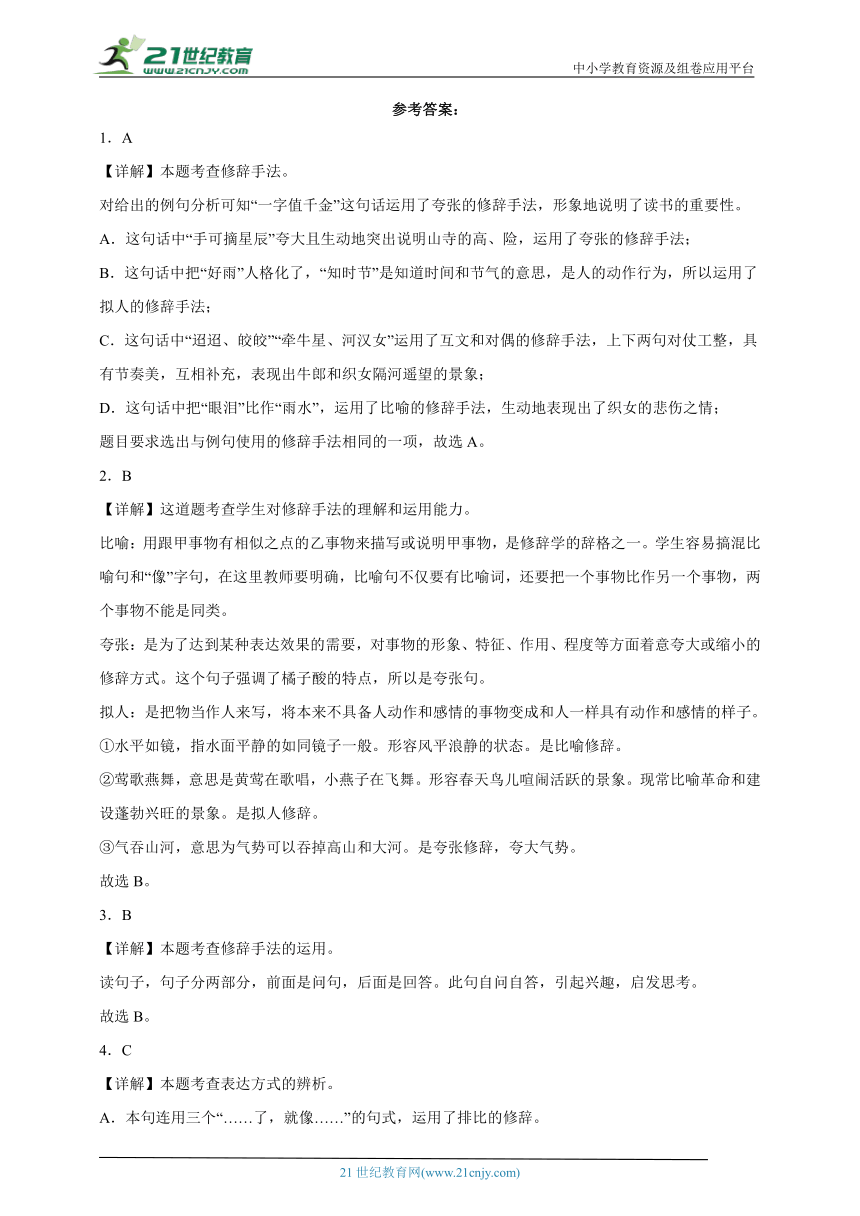

参考答案:

1.A

【详解】本题考查修辞手法。

对给出的例句分析可知“一字值千金”这句话运用了夸张的修辞手法,形象地说明了读书的重要性。

A.这句话中“手可摘星辰”夸大且生动地突出说明山寺的高、险,运用了夸张的修辞手法;

B.这句话中把“好雨”人格化了,“知时节”是知道时间和节气的意思,是人的动作行为,所以运用了拟人的修辞手法;

C.这句话中“迢迢、皎皎”“牵牛星、河汉女”运用了互文和对偶的修辞手法,上下两句对仗工整,具有节奏美,互相补充,表现出牛郎和织女隔河遥望的景象;

D.这句话中把“眼泪”比作“雨水”,运用了比喻的修辞手法,生动地表现出了织女的悲伤之情;

题目要求选出与例句使用的修辞手法相同的一项,故选A。

2.B

【详解】这道题考查学生对修辞手法的理解和运用能力。

比喻:用跟甲事物有相似之点的乙事物来描写或说明甲事物,是修辞学的辞格之一。学生容易搞混比喻句和“像”字句,在这里教师要明确,比喻句不仅要有比喻词,还要把一个事物比作另一个事物,两个事物不能是同类。

夸张:是为了达到某种表达效果的需要,对事物的形象、特征、作用、程度等方面着意夸大或缩小的修辞方式。这个句子强调了橘子酸的特点,所以是夸张句。

拟人:是把物当作人来写,将本来不具备人动作和感情的事物变成和人一样具有动作和感情的样子。

①水平如镜,指水面平静的如同镜子一般。形容风平浪静的状态。是比喻修辞。

②莺歌燕舞,意思是黄莺在歌唱,小燕子在飞舞。形容春天鸟儿喧闹活跃的景象。现常比喻革命和建设蓬勃兴旺的景象。是拟人修辞。

③气吞山河,意思为气势可以吞掉高山和大河。是夸张修辞,夸大气势。

故选B。

3.B

【详解】本题考查修辞手法的运用。

读句子,句子分两部分,前面是问句,后面是回答。此句自问自答,引起兴趣,启发思考。

故选B。

4.C

【详解】本题考查表达方式的辨析。

A.本句连用三个“……了,就像……”的句式,运用了排比的修辞。

B.本句连用三个“倾听是……”的句式,运用了排比的修辞。

C.从“着了水滴的丁香格外妖媚”可知运用了拟人的修辞,使丁香具有了人的状态。

D.本句运用“春天……,夏天……,秋天……,冬天……”的句式,运用了排比的修辞。

故选C。

5.A

【详解】本题考查修辞手法。

A.把“太阳”拟人化了,是拟人句。

B.他的一声吼大山抖三抖使用的夸张的手法。

C.“眨眼就到了”夸大了时间的短暂,运用了夸张的修辞。

D.根据“惊天动地的喊杀声”可知使用的夸张的手法。

故选A。

6.B

【详解】本题考查的是修辞手法的运用能力,需要学生认真阅读原句并进行理解。

比喻:是一种常用的修辞手法,用跟甲事物有相似之点的乙事物来描写或说明甲事物,是修辞学的辞格之一。

对比:也叫对照,指的是把两个相反、相对的事物或同一事物相反、相对的两个方面放在一起,用比较的方法加以描述或说明的写作手法。

对偶:用字数相等、结构相同、意义对称的一对短语或句子来表达两个相对应或相近或相同的意思的修辞方式。

排比:是把结构相同、相似、意思密切相关、语气一致的词语或句子成串地排列的一种修辞方法。

根据认真阅读原句可知,“骑在人民头上”与“俯下身子给人民当牛马”两种不同的态度形成强烈的对比,运用了对比的修辞手法。故选B。

7.C

【详解】本题考查表达方法。

A.“粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间。”意思:即使粉身碎骨也毫不惧怕,只要把高尚的节操留在人世间。表达了诗人不惧怕任何困难得高尚情操,告诉我们无论遇到任何都能咬紧牙关挺过去,困难并不可以可怕,可怕的是你为了某些东西丢掉了自己做人的根本。这是一首托物言志诗。用了“拟人”的修辞手法。

B.诗人在赞美竹子的坚定顽强中,隐寓出自身的刚劲风骨。用了“拟人”的修辞手法。

C.“大漠沙如雪,燕山月似钩。”这句话使用的比喻修辞手法,把月亮比作钩。

D.以梅花的坚强和高洁品格喻示那些像诗人一样,处于艰难环境中依然能坚持操守、主张正义的人。表达了仁人志士不但要有不怕牺牲的精神。用了“拟人”的修辞手法。

故选C。

8.D

【详解】考查对偶的修辞手法。

对偶是用字数相等、结构相同、意义对称的一对短语或句子来表达两个相对应或相近或意思相同的修辞手法。

A.“远看山有色,近听水无声。”中“远看”对“近听”,“山”对“水”,“有色”对“无声”,这是对偶句。

B.“一水护田将绿绕,两山排闼送青来。”中“一水”对“两山”,“护田”对“排闼”,“将绿绕”对“送青来”,这是对偶句。

C.“金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。”中“金沙”对“大渡”,“水拍”对“桥横”,“云崖暖”对“铁索寒”,这是对偶句。

D.“如今直上银河去,同到牵牛织女家。”中“如今”是表示时间,不能对“同到”,“直上银河”是动宾结构,不能对“牵牛织女”,这不是对偶句。

9.A

【详解】本题考查对修辞手法的掌握。

A.有问有答,“问:问君能有几多愁?答:恰似一江春水向东流。”属于设问的修辞手法,“一江春水”夸大了“愁”用了夸张的修辞手法,故A分析错误。

本题选A。

10.B

【详解】本题考查修辞手法。

A.运用了比喻的修辞手法。将“山洪”比作“野马”。

B.没有使用修辞手法。

C.运用了比喻的修辞手法。将“纹痕”比作“纱衣”。

D.运用了比喻的修辞手法。将鼓声、喊声之大比作天摧地塌,岳撼山崩,突出声势浩大的场面。

故选B。

11. 比喻 把石头比作“雹子”

【详解】本题考查对句子的赏析。

结合“石头像雹子一样”可知,把“石头”比作了“雹子”,运用了比喻的修辞手法,说明了石头砸下非常密集,非常迅猛,非常有力。

12. 拟人 设问 排比 夸张

【详解】本题考查修辞方法的解析和运用。

首先要了解常见的修辞方法有比喻、拟人、夸张、排比、设问、反问等,然后通读整句,了解句意,抓住关键信息,辨析所用的修辞方法。

(1)“雨敲着鼓点”运用了拟人的修辞。

(2)本句有问有答,运用了设问的修辞。

(3)本句运用“……的长,……的长,……的长”运用了排比的修辞。

(4)用“排山倒海”来形容“掌声”,本句运用了夸张的修辞。

13. 比喻 设问 比喻

【详解】本题考查修辞手法。

(1)句子把“青草、绿叶、花朵”比喻为“姐妹”,把“麋鹿、骏马、雄鹰”比喻为“兄弟”,故是运用了比喻的修辞手法。

比喻就是打比方。描写事物或说明道理时,用和它有相似点的事物或道理打比方。也就是把一个事物比喻成另一个事物,使之更加形象。

(2)句子前半句是问句,后半句是对前半句问题的回答,自问自答,故是运用了设问的修辞手法。

设问:作者自己提问,自己作答,以便突出主要论点,申述所要申述的问题。

(3)句子把土炕比作船,树叶比作波浪,故是运用了比喻的修辞手法。

14. 比喻 夸张、比喻 借代 排比 拟人

【详解】本题考查修辞手法。

(1)句子把“男女老少穿着各色的衣裳”比喻为“一条彩虹”,是运用了比喻的修辞手法。

比喻就是打比方。描写事物或说明道理时,用和它有相似点的事物或道理打比方。也就是把一个事物比喻成另一个事物,使之更加形象。

(2)“五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。”意思是绵延不断的五岭,在红军看来只不过是微波细浪在起伏,气势雄伟的乌蒙山,在红军眼里也不过是一颗泥丸。把“五岭”比喻为“细浪”,把“乌蒙山”比喻为“一颗泥丸”,是运用了比喻的修辞手法。把景物在红军的眼前写小,是运用了夸张的修辞手法。

夸张:是为了达到某种表达效果的需要,对事物的形象、特征、作用、程度等方面着意夸大或缩小的修辞方式。

(3)句中“一圈黑脑袋”指的是教师中的学生,句子没有直接点名,而是用“一圈黑脑袋”来称呼,是运用了借代的修辞手法。

借代:指不直接把所要说的事物名称说出来,而用跟它有关系的另一种事物的名称来称呼它。

(4)句子有三个以上“……的长”的句式,是运用了排比的修辞手法。

排比是把三个或以上意义相关或相近、结构相同或相似、语气相同的词组或句子并排在一起组成的句子。

(5)句子把“雨”拟人化,赋予人的特性,会“打着玻璃窗”“逗引我出去”,是运用了拟人的修辞手法。

拟人是一种修辞方式,就是把事物人格化,把本来不具备人的一些动作和感情的事物变成和人一样有感情、有语言、有动作。

15. 比喻 比喻 拟人

【详解】本题考查修辞手法的辨析。

(1)结合“像一条彩虹向我们飞过来”可知,把男女老少比喻成彩虹,运用了比喻的手法,不但表现了人多,而且展现了色彩鲜艳的服装之美。

(2)结合“走在哪里都像给无边的绿毯绣上了白色的大花”可知,把小小丘比作了无边的绿毯,把羊群比作了白色的大花。运用了比喻的手法。

(3)结合“好像回味着草原的无限乐趣”可知,把骏马和大牛都人格化了,故运用了拟人的手法。

16. 比喻 拟人 比喻 拟人

【详解】本题考查修辞手法。

比喻:用跟甲事物有相似之点的乙事物来描写或说明甲事物。

拟人:把事物人格化,将本来不具备人动作和感情的事物变成和人一样具有动作和感情的样子。

(1)“山洪咆哮着,像一群受惊的野马。”把咆哮着的山洪比作一群受惊的野马,运用了比喻的修辞手法。

(2)“近一米高的洪水已经在路面上跳舞了。”中的“跳舞”赋予了洪水以人的动作,运用了拟人的修辞手法。

(3)“他不说话,盯着乱哄哄的人们。他像一座山。”把他比作一座山,运用了比喻的修辞手法。

(4)“水渐渐蹿上来,放肆地舔着人们的腰。”中的“放肆地舔着”赋予了洪水以人的动作,运用了拟人的修辞手法。

17. A C D B

【详解】本题考查修辞手法。

(1)运用了比喻的手法,该句出自唐代白居易的《忆江南》,解释:春风吹拂的满江绿水,就像青青的蓝草一样绿;晨光映照的岸边红花,比熊熊的火焰还要红。

(2)运用了夸张的手法,夸大了瀑布的高度。该句出自唐代李白的《望庐山瀑布》,解释:高崖上飞腾直落的瀑布好像有几千尺,让人恍惚以为银河从天上泻落到人间。

(3)有问有答,运用设问的修辞手法。该句出自唐代杜牧的《清明》,解释:询问当地之人何处买酒消愁?牧童只是用手指了指杏花深处的村庄。

(4)运用拟人手法。该句出自宋代王安石的《书湖阴先生壁》,解释:庭院外一条小河保护着农田,并且环绕着农田;两座大山打开门来为人们送去绿色。诗人用拟人手法,将“一水”“两山”写成富有人情的亲切形象。弯弯的河流环绕着葱绿的农田,正像母亲用双手护着孩子一样。

18. A B C G E D F

【详解】本题考查修辞手法。

(1)比喻,把井冈山比作革命的摇篮。

(2)从“涨红了脸、笑弯了腰”可知是拟人句,把高粱、稻子拟人化。

(3)从“那么平凡,那么朴素,那么纯真,那么谦虚”可知是排比句,强调他的特点。

(4)有问有答,设问句。

(5)夸张句,夸小了房子。

(6)反问句,句意是:人的聪明与愚笨,不是天生的。

(7)出自唐代杜甫的《春夜喜雨》,解释:雨夜中田间小路黑茫茫一片,只有江船上的灯火独自闪烁。运用了对偶的手法。

19.(2)√

(3)√

【详解】此题考查辨别比喻的修辞手法。

比喻就是打比方,用浅显、具体、生动的事物来代替抽象、难理解的事物。比喻句的基本结构分为三部分:本体(被比喻的事物)、喻词(表示比喻关系的词语)和喻体。本体、喻体有相似点,但不是同一类事物。

(1)从句中“震得地动山摇”可知运用了夸张的修辞手法。

(2)句中把“脸”比作“钢铸”,“脸”是本体,喻体是“钢铸”,是运用了比喻的修辞手法。

(3)句中把大黑骡子背上的东西比作“小山”,“背上的东西”是本体,喻体是“小山”,是运用了比喻的修辞手法。

(4)句中虽有比喻词“仿佛”,但是“仿佛”一词在此处表想象,所以该句不是比喻句。

(5)比喻句中的本体和喻体必须是性质不同的两类事物,所以该句“他像巨人一样”不是比喻句。

据此可知在(2)和(3)后面画“√”。

20. A B B C

【详解】本题考查修辞方法的解析和运用。

(1)比喻是用跟甲事物有相似之点的乙事物来描写或说明甲事物,是修辞学的辞格之一。学生容易搞混比喻句和“像”字句,在这里教师要明确,比喻句不仅要有比喻词,还要把一个事物比作另一个事物,两个事物不能是同类。本句把“她”比作“纱、雾、梦、幻”,运用了比喻的修辞手法。

(2)拟人就是把物当作人来写,将本来不具备人动作和感情的事物变成和人一样具有动作和感情的样子。本题“睡”、“伸伸懒腰”等赋予小生灵人的动作,故运用了拟人的修辞手法。

(3)本题“喂饱”赋予土地人的特征,故运用了拟人的修辞手法;把三个或以上意义相关或相近、结构相同或相似、语气相同的词组或句子并排在一起,就叫做排比。此句是由“…喂……了……”引导的排比句。故运用了排比的修辞手法。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

分班考分类突破:修辞手法-小学语文六年级下册部编版

一、选择题

1.下列句子与例句使用的修辞手法相同的一项是( )

例句:读书须用意,一字值千金。

A.危楼高百尺,手可摘星辰。 B.好雨知时节,当春乃发生。

C.迢迢牵牛星,皎皎河汉女。 D.终日不成章,泣涕零如雨。

2.下列词语使用了什么修辞方法?正确的一项是( )

①水平如镜 ②莺歌燕舞 ③气吞山河

A.①拟人 ②比喻 ③夸张 B.①比喻 ②拟人 ③夸张 C.①夸张 ②比喻 ③拟人

3.下列句子属于( )

爸爸只是向孩子介绍白杨树吗?不是的,他也在表白着自己的心。

A.疑问 B.设问 C.反问

4.下列句子运用的表达方式与其他三项不一样的一项是( )

A.花开了,就像睡醒了似的。鸟飞了,就像在天上逛似的。虫子叫了,就像在说话似的。

B.倾听是一种享受,倾听是一种收获,倾听是一种乐趣。

C.在细语迷蒙中,着了水滴的丁香格外妖媚。

D.这里四季如画;春天花木欣欣向荣,夏天海滩阳光灿烂,深秋树木艳丽多彩,冬日冰雪晶莹剔透。

5.下面的句子中,与其他三项运用的修辞手法不同的一项是( )。

A.太阳他有脚啊,轻轻悄悄地挪移了。

B.他大吼了一声,大山都抖了三抖。

C.过了二十三,大家就更忙了,春节眨眼就到了啊。

D.就在这时候,嘹亮的冲锋号响了,惊天动地的喊杀声由远而近。

6.“有的人/骑在人民头上:‘啊,我多伟大!’/有的人/俯下身子给人民当牛马。”诗句运用了( )的修辞手法。

A.比喻 B.对比 C.对偶 D.排比

7.下列诗句的表达方法与其他三句不同的一项是( )

A.粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间。 B.千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。

C.大漠沙如雪,燕山月似钩。 D.遥知不是雪,为有暗香来。

8.下列诗句不是对偶句的是哪一项( )

A.远看山有色,近听水无声。

B.一水护田将绿绕,两山排闼送青来。

C.金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

D.如今直上银河去,同到牵牛织女家。

9.下列对修辞手法的判断不正确的一项是( )

A.问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。(反问 比喻)

B.广场上不断地欢呼,不断地鼓掌,一个高潮接着一个高潮。(反复)

C.青山原不老,为雪白头;绿水本无忧,因风皱面。(对偶 拟人)

D.生活是一杯酒,散发着迷人的醇香;生活是一本书,蕴含着深刻的道理;生活是一首歌,弹奏着美妙的音符;生活是一首诗,充满着万丈豪情。(比喻 排比)

10.对下面句子中的修辞手法与其他三项不同的是( )

A.山洪咆哮着,像一群受惊的野马,从山谷里狂奔而来。

B.见树木不见森林,捡了芝麻丢了西瓜。

C.上面蓝色和白色的纹痕相互交错,周围裹着一层薄薄的水蓝色“纱衣”。

D.众诸侯听得关外鼓声大振,喊声大举,如天摧地塌,岳撼山崩,众皆失惊。

二、填空题

11.理解句子。

顿时,石头像雹子一样,带着五位壮士的决心,带着中国人民的仇恨,向敌人头上砸去。

这句话运用了_____________的修辞手法,__________________,说明石头砸下非常密集,非常迅猛,非常有力。这两句话充分体现出五壮士英勇杀敌的决心和与敌人血战到底的英雄气概。

12.写出下列句子所运用的修辞手法。

(1)吃过晚饭,雨还在不停地下着,嗒嗒嗒地打着玻璃窗,好像是敲着鼓点逗引我出去。( )

(2)这,不是太像杂技了吗?您说得太对了,这就是京剧中的杂技成分,自古如此,如今还保留着。( )

(3)生物从小到大,本来是天天长的,不过夏天的长是飞快的长,跳跃的长,活生生的看得见的长。( )

(4)下午三点整,会场上爆发出一阵排山倒海的掌声。( )

13.写出下列句子所运用的修辞手法。

(1)青草、绿叶、花朵是我们的姐妹,麋鹿、骏马、雄鹰是我们的兄弟。( )

(2)没有了动物,人类会怎样?如果所有的动物都死去了,人类也会灭亡。( )

(3)我们盘腿坐在土炕上,就像坐在船上,四周全是绿色的波浪,风一吹,树梢卷起涛声,夜间闪着粼粼的波光。( )

14.写出下列句子所运用的修辞手法。

(1)忽然,像被一阵风吹来似的,远处的小丘上出现了一群马,马上的男女老少穿着各色的衣裳,群马疾驰,襟飘带舞,像一条彩虹向我们飞过来。( )

(2)五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。( )

(3)下课时,教室里摆开场子,吸引了一圈黑脑袋,攒着观战,还跺脚拍手,咋咋呼呼,好不热闹。( )

(4)生物从小到大,本来是天天长的,不过夏天的长是飞快的长,跳跃的长,活生生的看得见的长。( )

(5)吃过晚饭,雨还在不停地下着,嗒嗒嗒地打着玻璃窗,好像是敲着鼓点逗引我出去。( )

15.判断下列句子所使用的修辞手法。

(1)马上的男女老少穿着各色的衣裳,群马疾驰,襟飘带舞,像一条彩虹向我们飞过来。( )

(2)羊群一会儿上了小丘,一会儿又下来,走在哪里都像给无边的绿毯绣上了白色的大花。( )

(3)在这境界里,连骏马和大牛都有时候静立不动,好像回味着草原的无限乐趣。( )

16.写出下列句子各使用了什么修辞手法。

(1)山洪咆哮着,像一群受惊的野马。( )

(2)近一米高的洪水已经在路面上跳舞了。( )

(3)他不说话,盯着乱哄哄的人们。他像一座山。( )

(4)水渐渐蹿上来,放肆地舔着人们的腰。( )

17.下列诗句,分别运用了什么修辞手法,请将序号写在括号里。

A.比喻 B.拟人 C.夸张 D.设问

(1)日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。( )

(2)飞流直下三千尺,疑是银河落九天。( )

(3)借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。( )

(4)一水护田将绿绕,两山排闼送青来。( )

18.下列句子运用了哪种修辞手法?(填字母)

A.比喻 B.拟人 C.排比 D.反问

E.夸张 F.对偶 G.设问

(1)井冈山是中国革命的摇篮。( )

(2)高粱涨红了脸,稻子笑弯了腰。( )

(3)他是那么平凡,那么朴素,那么纯真,那么谦虚。( )

(4)什么是路?就是从没有路的地方践踏出来的。( )

(5)他家的房子可小了,只有豆腐干那么大。( )

(6)人的聪明与愚笨,难道是天生的吗?( )

(7)野径云俱黑,江船火独明。( )

19.读句子是比喻句的在括号里画“√”。

(1)巨大声响震得地动山摇。( )

(2)火光照亮了他那钢铸一般的脸。( )

(3)大黑骡子的背上堆得像小山似的。( )

(4)我抬起头,透过无边的风雨,透过无边的黑暗,仿佛看见了一条光明大道。( )

(5)他像巨人一样挺立着,两眼放射出坚毅的光芒。( )

20.给下列句子选择对应的修辞手法。(填序号)

A.比喻 B.拟人 C.排比

(1)她如纱如雾,如梦似幻。( )

(2)睡了一冬的小生灵也伸伸懒腰,走出深深的地穴。( )

(3)年复一年地,土地母亲用自己充溢的乳汁喂饱了结实的高粱,喂鼓了肥胖的豆荚,喂足了圆滚滚的西瓜,喂熟了沉甸甸的稻穗。( )( )

参考答案:

1.A

【详解】本题考查修辞手法。

对给出的例句分析可知“一字值千金”这句话运用了夸张的修辞手法,形象地说明了读书的重要性。

A.这句话中“手可摘星辰”夸大且生动地突出说明山寺的高、险,运用了夸张的修辞手法;

B.这句话中把“好雨”人格化了,“知时节”是知道时间和节气的意思,是人的动作行为,所以运用了拟人的修辞手法;

C.这句话中“迢迢、皎皎”“牵牛星、河汉女”运用了互文和对偶的修辞手法,上下两句对仗工整,具有节奏美,互相补充,表现出牛郎和织女隔河遥望的景象;

D.这句话中把“眼泪”比作“雨水”,运用了比喻的修辞手法,生动地表现出了织女的悲伤之情;

题目要求选出与例句使用的修辞手法相同的一项,故选A。

2.B

【详解】这道题考查学生对修辞手法的理解和运用能力。

比喻:用跟甲事物有相似之点的乙事物来描写或说明甲事物,是修辞学的辞格之一。学生容易搞混比喻句和“像”字句,在这里教师要明确,比喻句不仅要有比喻词,还要把一个事物比作另一个事物,两个事物不能是同类。

夸张:是为了达到某种表达效果的需要,对事物的形象、特征、作用、程度等方面着意夸大或缩小的修辞方式。这个句子强调了橘子酸的特点,所以是夸张句。

拟人:是把物当作人来写,将本来不具备人动作和感情的事物变成和人一样具有动作和感情的样子。

①水平如镜,指水面平静的如同镜子一般。形容风平浪静的状态。是比喻修辞。

②莺歌燕舞,意思是黄莺在歌唱,小燕子在飞舞。形容春天鸟儿喧闹活跃的景象。现常比喻革命和建设蓬勃兴旺的景象。是拟人修辞。

③气吞山河,意思为气势可以吞掉高山和大河。是夸张修辞,夸大气势。

故选B。

3.B

【详解】本题考查修辞手法的运用。

读句子,句子分两部分,前面是问句,后面是回答。此句自问自答,引起兴趣,启发思考。

故选B。

4.C

【详解】本题考查表达方式的辨析。

A.本句连用三个“……了,就像……”的句式,运用了排比的修辞。

B.本句连用三个“倾听是……”的句式,运用了排比的修辞。

C.从“着了水滴的丁香格外妖媚”可知运用了拟人的修辞,使丁香具有了人的状态。

D.本句运用“春天……,夏天……,秋天……,冬天……”的句式,运用了排比的修辞。

故选C。

5.A

【详解】本题考查修辞手法。

A.把“太阳”拟人化了,是拟人句。

B.他的一声吼大山抖三抖使用的夸张的手法。

C.“眨眼就到了”夸大了时间的短暂,运用了夸张的修辞。

D.根据“惊天动地的喊杀声”可知使用的夸张的手法。

故选A。

6.B

【详解】本题考查的是修辞手法的运用能力,需要学生认真阅读原句并进行理解。

比喻:是一种常用的修辞手法,用跟甲事物有相似之点的乙事物来描写或说明甲事物,是修辞学的辞格之一。

对比:也叫对照,指的是把两个相反、相对的事物或同一事物相反、相对的两个方面放在一起,用比较的方法加以描述或说明的写作手法。

对偶:用字数相等、结构相同、意义对称的一对短语或句子来表达两个相对应或相近或相同的意思的修辞方式。

排比:是把结构相同、相似、意思密切相关、语气一致的词语或句子成串地排列的一种修辞方法。

根据认真阅读原句可知,“骑在人民头上”与“俯下身子给人民当牛马”两种不同的态度形成强烈的对比,运用了对比的修辞手法。故选B。

7.C

【详解】本题考查表达方法。

A.“粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间。”意思:即使粉身碎骨也毫不惧怕,只要把高尚的节操留在人世间。表达了诗人不惧怕任何困难得高尚情操,告诉我们无论遇到任何都能咬紧牙关挺过去,困难并不可以可怕,可怕的是你为了某些东西丢掉了自己做人的根本。这是一首托物言志诗。用了“拟人”的修辞手法。

B.诗人在赞美竹子的坚定顽强中,隐寓出自身的刚劲风骨。用了“拟人”的修辞手法。

C.“大漠沙如雪,燕山月似钩。”这句话使用的比喻修辞手法,把月亮比作钩。

D.以梅花的坚强和高洁品格喻示那些像诗人一样,处于艰难环境中依然能坚持操守、主张正义的人。表达了仁人志士不但要有不怕牺牲的精神。用了“拟人”的修辞手法。

故选C。

8.D

【详解】考查对偶的修辞手法。

对偶是用字数相等、结构相同、意义对称的一对短语或句子来表达两个相对应或相近或意思相同的修辞手法。

A.“远看山有色,近听水无声。”中“远看”对“近听”,“山”对“水”,“有色”对“无声”,这是对偶句。

B.“一水护田将绿绕,两山排闼送青来。”中“一水”对“两山”,“护田”对“排闼”,“将绿绕”对“送青来”,这是对偶句。

C.“金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。”中“金沙”对“大渡”,“水拍”对“桥横”,“云崖暖”对“铁索寒”,这是对偶句。

D.“如今直上银河去,同到牵牛织女家。”中“如今”是表示时间,不能对“同到”,“直上银河”是动宾结构,不能对“牵牛织女”,这不是对偶句。

9.A

【详解】本题考查对修辞手法的掌握。

A.有问有答,“问:问君能有几多愁?答:恰似一江春水向东流。”属于设问的修辞手法,“一江春水”夸大了“愁”用了夸张的修辞手法,故A分析错误。

本题选A。

10.B

【详解】本题考查修辞手法。

A.运用了比喻的修辞手法。将“山洪”比作“野马”。

B.没有使用修辞手法。

C.运用了比喻的修辞手法。将“纹痕”比作“纱衣”。

D.运用了比喻的修辞手法。将鼓声、喊声之大比作天摧地塌,岳撼山崩,突出声势浩大的场面。

故选B。

11. 比喻 把石头比作“雹子”

【详解】本题考查对句子的赏析。

结合“石头像雹子一样”可知,把“石头”比作了“雹子”,运用了比喻的修辞手法,说明了石头砸下非常密集,非常迅猛,非常有力。

12. 拟人 设问 排比 夸张

【详解】本题考查修辞方法的解析和运用。

首先要了解常见的修辞方法有比喻、拟人、夸张、排比、设问、反问等,然后通读整句,了解句意,抓住关键信息,辨析所用的修辞方法。

(1)“雨敲着鼓点”运用了拟人的修辞。

(2)本句有问有答,运用了设问的修辞。

(3)本句运用“……的长,……的长,……的长”运用了排比的修辞。

(4)用“排山倒海”来形容“掌声”,本句运用了夸张的修辞。

13. 比喻 设问 比喻

【详解】本题考查修辞手法。

(1)句子把“青草、绿叶、花朵”比喻为“姐妹”,把“麋鹿、骏马、雄鹰”比喻为“兄弟”,故是运用了比喻的修辞手法。

比喻就是打比方。描写事物或说明道理时,用和它有相似点的事物或道理打比方。也就是把一个事物比喻成另一个事物,使之更加形象。

(2)句子前半句是问句,后半句是对前半句问题的回答,自问自答,故是运用了设问的修辞手法。

设问:作者自己提问,自己作答,以便突出主要论点,申述所要申述的问题。

(3)句子把土炕比作船,树叶比作波浪,故是运用了比喻的修辞手法。

14. 比喻 夸张、比喻 借代 排比 拟人

【详解】本题考查修辞手法。

(1)句子把“男女老少穿着各色的衣裳”比喻为“一条彩虹”,是运用了比喻的修辞手法。

比喻就是打比方。描写事物或说明道理时,用和它有相似点的事物或道理打比方。也就是把一个事物比喻成另一个事物,使之更加形象。

(2)“五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。”意思是绵延不断的五岭,在红军看来只不过是微波细浪在起伏,气势雄伟的乌蒙山,在红军眼里也不过是一颗泥丸。把“五岭”比喻为“细浪”,把“乌蒙山”比喻为“一颗泥丸”,是运用了比喻的修辞手法。把景物在红军的眼前写小,是运用了夸张的修辞手法。

夸张:是为了达到某种表达效果的需要,对事物的形象、特征、作用、程度等方面着意夸大或缩小的修辞方式。

(3)句中“一圈黑脑袋”指的是教师中的学生,句子没有直接点名,而是用“一圈黑脑袋”来称呼,是运用了借代的修辞手法。

借代:指不直接把所要说的事物名称说出来,而用跟它有关系的另一种事物的名称来称呼它。

(4)句子有三个以上“……的长”的句式,是运用了排比的修辞手法。

排比是把三个或以上意义相关或相近、结构相同或相似、语气相同的词组或句子并排在一起组成的句子。

(5)句子把“雨”拟人化,赋予人的特性,会“打着玻璃窗”“逗引我出去”,是运用了拟人的修辞手法。

拟人是一种修辞方式,就是把事物人格化,把本来不具备人的一些动作和感情的事物变成和人一样有感情、有语言、有动作。

15. 比喻 比喻 拟人

【详解】本题考查修辞手法的辨析。

(1)结合“像一条彩虹向我们飞过来”可知,把男女老少比喻成彩虹,运用了比喻的手法,不但表现了人多,而且展现了色彩鲜艳的服装之美。

(2)结合“走在哪里都像给无边的绿毯绣上了白色的大花”可知,把小小丘比作了无边的绿毯,把羊群比作了白色的大花。运用了比喻的手法。

(3)结合“好像回味着草原的无限乐趣”可知,把骏马和大牛都人格化了,故运用了拟人的手法。

16. 比喻 拟人 比喻 拟人

【详解】本题考查修辞手法。

比喻:用跟甲事物有相似之点的乙事物来描写或说明甲事物。

拟人:把事物人格化,将本来不具备人动作和感情的事物变成和人一样具有动作和感情的样子。

(1)“山洪咆哮着,像一群受惊的野马。”把咆哮着的山洪比作一群受惊的野马,运用了比喻的修辞手法。

(2)“近一米高的洪水已经在路面上跳舞了。”中的“跳舞”赋予了洪水以人的动作,运用了拟人的修辞手法。

(3)“他不说话,盯着乱哄哄的人们。他像一座山。”把他比作一座山,运用了比喻的修辞手法。

(4)“水渐渐蹿上来,放肆地舔着人们的腰。”中的“放肆地舔着”赋予了洪水以人的动作,运用了拟人的修辞手法。

17. A C D B

【详解】本题考查修辞手法。

(1)运用了比喻的手法,该句出自唐代白居易的《忆江南》,解释:春风吹拂的满江绿水,就像青青的蓝草一样绿;晨光映照的岸边红花,比熊熊的火焰还要红。

(2)运用了夸张的手法,夸大了瀑布的高度。该句出自唐代李白的《望庐山瀑布》,解释:高崖上飞腾直落的瀑布好像有几千尺,让人恍惚以为银河从天上泻落到人间。

(3)有问有答,运用设问的修辞手法。该句出自唐代杜牧的《清明》,解释:询问当地之人何处买酒消愁?牧童只是用手指了指杏花深处的村庄。

(4)运用拟人手法。该句出自宋代王安石的《书湖阴先生壁》,解释:庭院外一条小河保护着农田,并且环绕着农田;两座大山打开门来为人们送去绿色。诗人用拟人手法,将“一水”“两山”写成富有人情的亲切形象。弯弯的河流环绕着葱绿的农田,正像母亲用双手护着孩子一样。

18. A B C G E D F

【详解】本题考查修辞手法。

(1)比喻,把井冈山比作革命的摇篮。

(2)从“涨红了脸、笑弯了腰”可知是拟人句,把高粱、稻子拟人化。

(3)从“那么平凡,那么朴素,那么纯真,那么谦虚”可知是排比句,强调他的特点。

(4)有问有答,设问句。

(5)夸张句,夸小了房子。

(6)反问句,句意是:人的聪明与愚笨,不是天生的。

(7)出自唐代杜甫的《春夜喜雨》,解释:雨夜中田间小路黑茫茫一片,只有江船上的灯火独自闪烁。运用了对偶的手法。

19.(2)√

(3)√

【详解】此题考查辨别比喻的修辞手法。

比喻就是打比方,用浅显、具体、生动的事物来代替抽象、难理解的事物。比喻句的基本结构分为三部分:本体(被比喻的事物)、喻词(表示比喻关系的词语)和喻体。本体、喻体有相似点,但不是同一类事物。

(1)从句中“震得地动山摇”可知运用了夸张的修辞手法。

(2)句中把“脸”比作“钢铸”,“脸”是本体,喻体是“钢铸”,是运用了比喻的修辞手法。

(3)句中把大黑骡子背上的东西比作“小山”,“背上的东西”是本体,喻体是“小山”,是运用了比喻的修辞手法。

(4)句中虽有比喻词“仿佛”,但是“仿佛”一词在此处表想象,所以该句不是比喻句。

(5)比喻句中的本体和喻体必须是性质不同的两类事物,所以该句“他像巨人一样”不是比喻句。

据此可知在(2)和(3)后面画“√”。

20. A B B C

【详解】本题考查修辞方法的解析和运用。

(1)比喻是用跟甲事物有相似之点的乙事物来描写或说明甲事物,是修辞学的辞格之一。学生容易搞混比喻句和“像”字句,在这里教师要明确,比喻句不仅要有比喻词,还要把一个事物比作另一个事物,两个事物不能是同类。本句把“她”比作“纱、雾、梦、幻”,运用了比喻的修辞手法。

(2)拟人就是把物当作人来写,将本来不具备人动作和感情的事物变成和人一样具有动作和感情的样子。本题“睡”、“伸伸懒腰”等赋予小生灵人的动作,故运用了拟人的修辞手法。

(3)本题“喂饱”赋予土地人的特征,故运用了拟人的修辞手法;把三个或以上意义相关或相近、结构相同或相似、语气相同的词组或句子并排在一起,就叫做排比。此句是由“…喂……了……”引导的排比句。故运用了排比的修辞手法。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)