部编版小学语文六年级下册小升初诗词曲鉴赏精选题-(含答案)

文档属性

| 名称 | 部编版小学语文六年级下册小升初诗词曲鉴赏精选题-(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 978.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-30 18:44:12 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

小升初诗词曲鉴赏精选题-小学语文六年级下册部编版

阅读《十五夜望月》和《望月怀远》,完成下列各题。

十五夜望月

【唐】王建

中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家?

月下独酌

【唐】李白

花间一壶酒,独酌无相亲。

举杯邀明月,对影成三人。

1.《十五夜望月》这首诗借景抒情,借助中秋节“_____,_____”的景象(用原文回答),抒发了作者 _____的感情。

2.你还知道哪些跟月亮有关的诗?请写出前后连续的两句。

答:____________,__________________ 。

诵读古诗,理解诗意,回答问题。

____________,立根原在破岩中。

千磨万击还坚劲,____________。

3.把诗句补充完整,这首诗的作者是 (朝代)诗人 。

4.诗句 “___________”写出了竹子的特点。

5.这首诗作者用_______(用四字词语)写法,借竹子坚韧的傲气,表达诗人自己________。

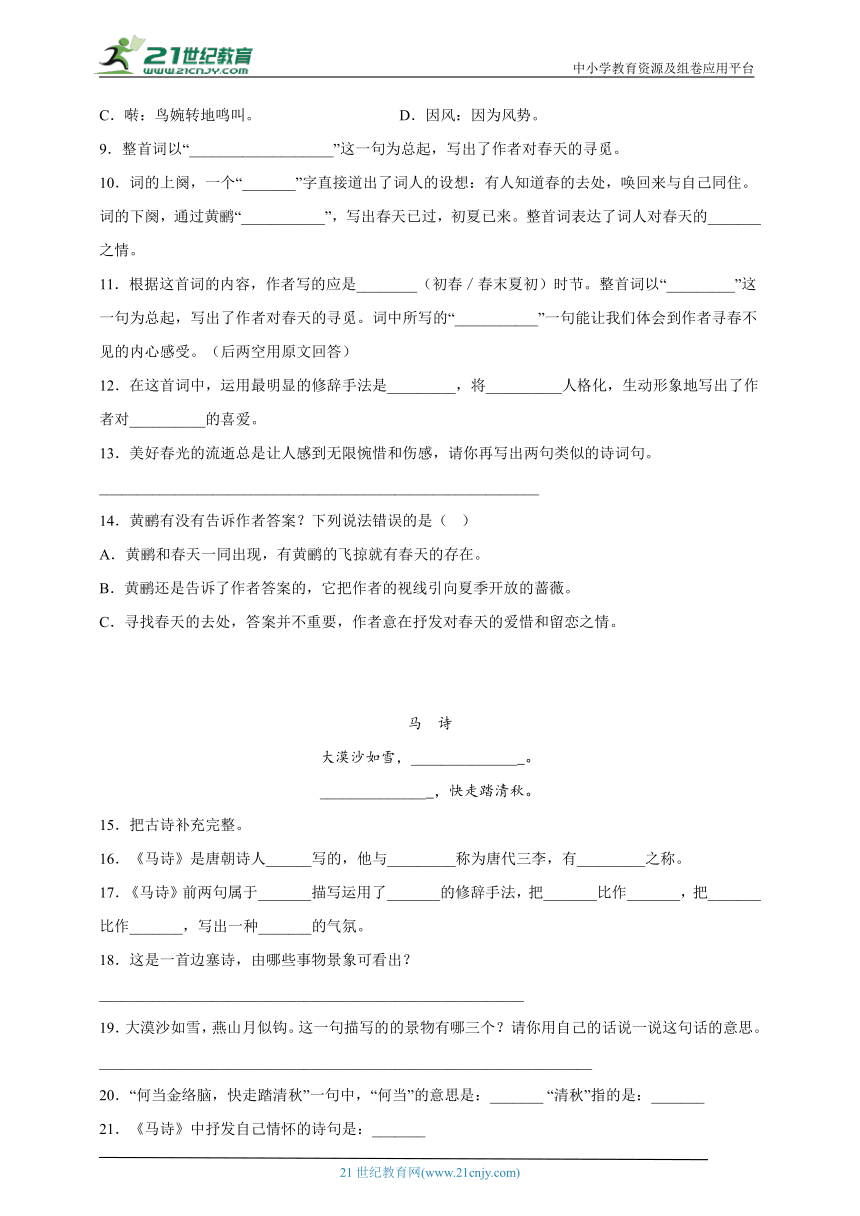

清平乐

[宋]黄庭坚

春归何处?寂寞无行路。___________,___________。

春无踪迹谁知?除非问取黄鹂。___________,___________。

6.补全词句。

7.词,又称长短句,极盛于__________(朝代),“清平乐”是__________名。

8.下列对词语的解释不正确的一项是( )

A.无行路:没有留下春去的行踪。 B.唤取:呼唤,询问。

C.啭:鸟婉转地鸣叫。 D.因风:因为风势。

9.整首词以“___________________”这一句为总起,写出了作者对春天的寻觅。

10.词的上阕,一个“_______”字直接道出了词人的设想:有人知道春的去处,唤回来与自己同住。词的下阕,通过黄鹂“___________”,写出春天已过,初夏已来。整首词表达了词人对春天的_______之情。

11.根据这首词的内容,作者写的应是________(初春/春末夏初)时节。整首词以“_________”这一句为总起,写出了作者对春天的寻觅。词中所写的“___________”一句能让我们体会到作者寻春不见的内心感受。(后两空用原文回答)

12.在这首词中,运用最明显的修辞手法是_________,将__________人格化,生动形象地写出了作者对__________的喜爱。

13.美好春光的流逝总是让人感到无限惋惜和伤感,请你再写出两句类似的诗词句。

__________________________________________________________

14.黄鹂有没有告诉作者答案?下列说法错误的是( )

A.黄鹂和春天一同出现,有黄鹂的飞掠就有春天的存在。

B.黄鹂还是告诉了作者答案的,它把作者的视线引向夏季开放的蔷薇。

C.寻找春天的去处,答案并不重要,作者意在抒发对春天的爱惜和留恋之情。

马 诗

大漠沙如雪,______________ 。

______________ ,快走踏清秋。

15.把古诗补充完整。

16.《马诗》是唐朝诗人______写的,他与_________称为唐代三李,有_________之称。

17.《马诗》前两句属于_______描写运用了_______的修辞手法,把_______比作_______,把_______比作_______,写出一种_______的气氛。

18.这是一首边塞诗,由哪些事物景象可看出?

________________________________________________________

19.大漠沙如雪,燕山月似钩。这一句描写的的景物有哪三个?请你用自己的话说一说这句话的意思。

_________________________________________________________________

20.“何当金络脑,快走踏清秋”一句中,“何当”的意思是:_______ “清秋”指的是:_______

21.《马诗》中抒发自己情怀的诗句是:_______

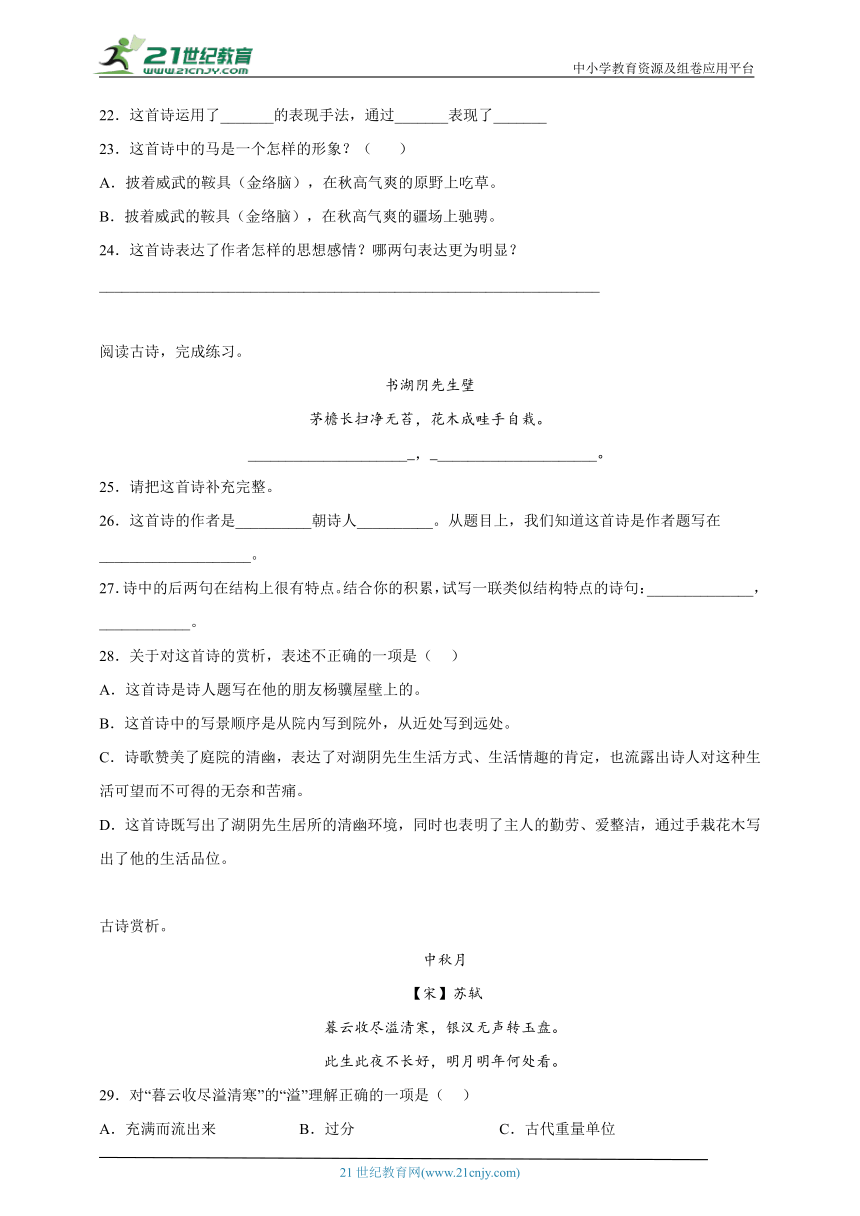

22.这首诗运用了_______的表现手法,通过_______表现了_______

23.这首诗中的马是一个怎样的形象?( )

A.披着威武的鞍具(金络脑),在秋高气爽的原野上吃草。

B.披着威武的鞍具(金络脑),在秋高气爽的疆场上驰骋。

24.这首诗表达了作者怎样的思想感情?哪两句表达更为明显?

__________________________________________________________________

阅读古诗,完成练习。

书湖阴先生壁

茅檐长扫净无苔,花木成畦手自栽。

_____________________ , _____________________。

25.请把这首诗补充完整。

26.这首诗的作者是__________朝诗人__________。从题目上,我们知道这首诗是作者题写在____________________。

27.诗中的后两句在结构上很有特点。结合你的积累,试写一联类似结构特点的诗句:______________,____________。

28.关于对这首诗的赏析,表述不正确的一项是( )

A.这首诗是诗人题写在他的朋友杨骥屋壁上的。

B.这首诗中的写景顺序是从院内写到院外,从近处写到远处。

C.诗歌赞美了庭院的清幽,表达了对湖阴先生生活方式、生活情趣的肯定,也流露出诗人对这种生活可望而不可得的无奈和苦痛。

D.这首诗既写出了湖阴先生居所的清幽环境,同时也表明了主人的勤劳、爱整洁,通过手栽花木写出了他的生活品位。

古诗赏析。

中秋月

【宋】苏轼

暮云收尽溢清寒,银汉无声转玉盘。

此生此夜不长好,明月明年何处看。

29.对“暮云收尽溢清寒”的“溢”理解正确的一项是( )

A.充满而流出来 B.过分 C.古代重量单位

30.下列说法正确的一项是( )

A.本诗中的“银汉”与“皎皎河汉女”中的“河汉”意思不同。

B.本诗与《十五夜望月》都描写了农历八月十五的月夜。

C.这首诗由景入情,抒发了作者与亲人团聚的喜悦。

31.下列诗句与“此生此夜不长好,明月明年何处看”意思一致的一项是( )

A.月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。

B.大漠沙如雪,燕山月似钩。

C.人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

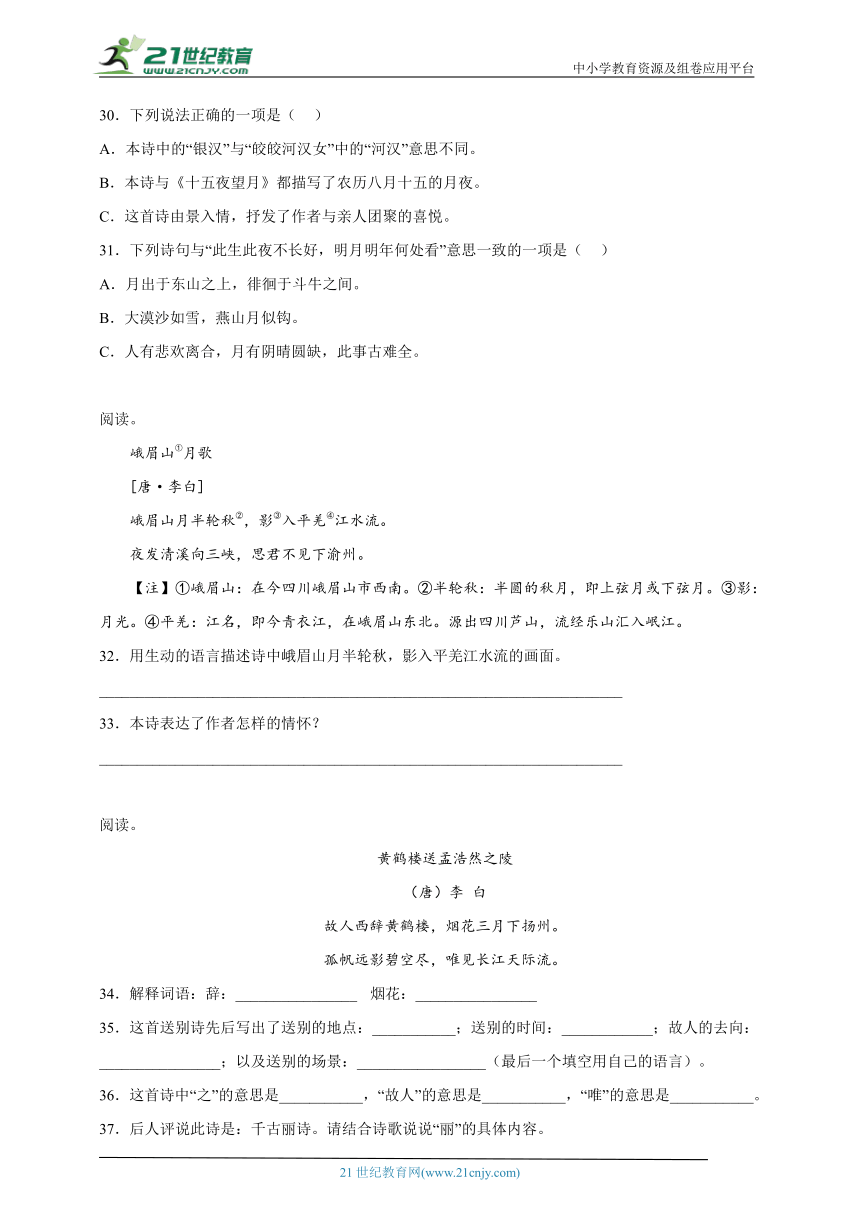

阅读。

峨眉山①月歌

[唐·李白]

峨眉山月半轮秋②,影③入平羌④江水流。

夜发清溪向三峡,思君不见下渝州。

【注】①峨眉山:在今四川峨眉山市西南。②半轮秋:半圆的秋月,即上弦月或下弦月。③影:月光。④平羌:江名,即今青衣江,在峨眉山东北。源出四川芦山,流经乐山汇入岷江。

32.用生动的语言描述诗中峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流的画面。

_____________________________________________________________________

33.本诗表达了作者怎样的情怀?

_____________________________________________________________________

阅读。

黄鹤楼送孟浩然之陵

(唐)李 白

故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。

孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。

34.解释词语:辞:________________ 烟花:________________

35.这首送别诗先后写出了送别的地点:___________;送别的时间:____________;故人的去向:________________;以及送别的场景:_________________(最后一个填空用自己的语言)。

36.这首诗中“之”的意思是___________,“故人”的意思是___________,“唯”的意思是___________。

37.后人评说此诗是:千古丽诗。请结合诗歌说说“丽”的具体内容。

_____________________________________________________________________

参考答案:

1. 中庭地白树栖鸦 冷露无声湿桂花 思念家乡、思念亲人 2. 明月松间照 清泉石上流

【解析】1.考查学生对诗歌内容的理解。

《十五夜望月》是唐代诗人王建创作的一首七言绝句。此诗前两句选取月光皎洁、栖鸦不惊、露湿桂花三个典型特征,写出了中秋的独特夜景。后两句没有从正面抒情,而是用委婉的疑问语气,把诗人对月怀念家乡、亲人的感情表达得更加深沉蕴藉。所以前两句是写景,后两句抒情。

2.考查学生对的古诗积累。

学生结合课下积累回答即可。如:“小时不识月,呼作白玉盘。”“床前明月光,疑是地上霜。”

3.咬定青山不放松 任尔东西南北风 清代 郑燮 4.咬定青山不放松,立根原在破岩中。 5. 托物言志 刚正不阿、正直不屈

【解析】3.本题考查的是古诗作者识记。

本诗出自清代诗人郑燮《竹石》,全诗:咬定青山不放松,立根原在破岩中。千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。

4.本题考查的是对诗句的理解。

本诗中前两句(写竹子扎根破岩中,根基坚固的劲竹内在精神),洋溢着诗人的赞美之情;后两句对(竹子的坚定顽强的精神的赞美)。同时也隐喻了诗人自己的(风骨强劲,百折不挠,顶天立地)的高尚节操。

故写出了竹子的特点的诗句是“咬定青山不放松,立根原在破岩中。”

5.本题考查的古诗主旨。

这首诗是一首咏竹诗。诗人所赞颂的并非竹的柔美,而是竹的刚毅。前两句赞美立根于破岩中的劲竹的内在精神。用托物言志写法,托岩竹的坚韧顽强,言自己刚正不阿、正直不屈、铁骨铮铮的品质。

【点睛】参考译文:竹子把根深深地扎进青山里,它的根牢牢地扎在岩石缝中。经历成千上万次的折磨和打击,它依然那么坚强,不管你是吹来酷暑的东南风,还是吹来严冬的西北风,它都能经受得住,同以前一样依然坚韧挺拔,顽强地生存着。

6.若有人知春去处,唤取归来同住。 百啭无人能解,因风飞过蔷薇。 7. 宋 词牌 8.D 9.春归何处? 10. 若 因风飞过蔷薇 爱惜、留恋 11. 春末夏初 春归何处? 百啭无人能解 12. 拟人 春天 春天 13.流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉 14.A

【解析】6.本题考查补全词句。

《清平乐·春归何处》是宋代文学家黄庭坚的词作,全诗为:春归何处?寂寞无行路。若有人知春去处,唤取归来同住。春无踪迹谁知?除非问取黄鹂。百啭无人能解,因风飞过蔷薇。

7.本题考查文学常识。

结合课内学习及课外知识积累可知,词,又称长短句,极盛于宋代,“清平乐”是词牌名。

8.本题考查字词解释。

A.“春归何处?寂寞无行路”的意思是春天回到了哪里?我找不到它的脚印。无行路:没有留下春去的行踪。解释正确。

B.“若有人知春去处,唤取归来同住”的意思是:倘若有人知道春天在哪儿,请叫它回来和我们生活在一起吧。唤取:呼唤,询问。解释正确。

C.“百啭无人能解”的意思是:黄鹂婉转低吟,它想要表达什么意思无人知晓。啭:鸟婉转地鸣叫。解释正确。

D.“因风飞过蔷薇”的意思是:黄鹂鸟顺着风势,从漂亮的蔷薇花上飞走了。因风:指趁着风势。解释错误。

故选D。

9.本题考查了对诗词内容的理解。

这是一首感叹时光去而不返的惜春词,作者以凄婉的笔法,抒写了对春天逝去的沉痛和惋惜,体现了词人对美好时光的热爱、眷恋、痴情和追求。

整首词以“春归何处?”这一句为总起,写出了作者对春天的寻觅。

10.本题考查学生对重点字词的理解。

阅读诗句可知,“若有人知春去处”的意思是如果有人知道春的去处,一个“若”字点明了这是作者的设想。“因风飞过蔷薇”表明了季节的变化,此时春天已过,初夏以来,所以黄鹂也不愿停留。通读全词可知,表现了诗人对春天易逝的感慨和惋惜之情。

11.本题考查了对诗词内容的理解。

从“因风飞过蔷薇”可知只见黄鹂趁着风势飞过蔷薇花丛。蔷薇花开,说明夏已来临。作者写的应是春末夏初时节。整首词以“春归何处?”这一句为总起,写出了作者对春天的寻觅。词中所写的“百啭无人能解”一句能让我们体会到作者寻春不见的内心感受。

12.本题考查了修辞和思想感情的感悟。

阅读诗歌可知,这首词运用的最明显的修辞手法是拟人,“若有人知春去处,唤取归来同住?“词人把“春天”拟人化,赋予“春天”生命。表达了词人强烈的留春情感,多么希望再回到往日春风得意之时,因此千呼万唤地招唤春天“归来”与词人“同住”。

13.本道题考查了思维拓展。

结合积累作答即可。

示例:流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉。——宋末·蒋捷《一剪梅·舟过吴江》

壮年何事憔悴,华发改朱颜。——苏舜钦《水调歌头·沧浪亭》

朝阳不再盛,白日忽西幽。——阮籍《咏怀八十二首·其三十二》

14.本题考查了对诗词内容的理解。

在理解词句意思的基础上完成。黄鹂是在春去夏来时出现的,同时,蔷薇花开说明夏已来临。

A.有误,黄鹂是在春去夏来时出现的。

故选A。

15.燕山月似钩 何当金络脑 16. 李贺 李白、李商隐 诗鬼 17. 环境 比喻 沙 雪 月亮 钩 寂寞冷清 18.从“大漠、燕山、钩、马”等可看出这是一首边塞诗。 19.景物:大漠、燕山、沙子 意思:平沙万里,在月光下像是铺上了一层白皑皑的霜雪,燕然山上的新月,像钩一样。 20. 何时,何日 清朗的秋天 21.何当金络脑,快走踏清秋。 22. 托物言志 咏马 诗人的雄心壮志 23.B 24.这首诗表达了作者渴望早日建功立业的思想感情,“何当金络脑,快走踏清秋”这两句表达更为明显。

【解析】15.本题主要考查对古诗的默写。

“大漠沙如雪,燕山月似钩。何当金络脑,快走踏清秋。”出自唐代诗人李贺《马诗》译文:平沙万里,在月光下像铺上一层白皑皑的霜雪。连绵的燕山山岭上,一弯明月当空,如弯钩一般。何时才能受到皇帝赏识,给我这匹骏马佩戴上黄金打造的辔头,让我在秋天的战场上驰骋,立下功劳呢?

16.本题主要考查对文学常识的掌握。

《马诗》出自唐代诗人李贺。李贺,字长吉,唐朝中期浪漫主义诗人,后世称李昌谷,与李白、李商隐称为唐代三李,有“诗鬼”之称。

17.本题主要考查对内容的理解。

结合意思,平沙万里,在月光下象铺上一层白皑皑的霜雪,连绵的燕然山岭上,一弯新月当空,如弯刀般高悬,勾勒、展现出一片富于特色的边疆战场景色。前两句诗是景物描写。抓住“大漠”“沙”“燕山”“月”等意象勾勒、展现出一片富于特色的边疆战场景色。

“大漠沙如雪,燕山月似钩。”诗人大胆想象,把沙比作雪,写出了月光下的沙“白”的特点,把月亮比作“钩”,写出了月亮“弯”的特点。

18.考查学生对诗句的理解。

结合意思:平沙万里,在月光下象铺上一层白皑皑的霜雪,连绵的燕然山岭上,一弯新月当空,如弯刀般高悬,勾勒、展现出一片富于特色的边疆战场景色。可知,从“大漠、燕山、钩、马”等可看出这是一首边塞诗。

19.本题主要考查翻译诗句。

“大漠沙如雪,燕山月似钩。”可结合字义,写出诗意,最后检查句子是否通顺。如:平沙万里,在月光下像是铺上了一层白皑皑的霜雪,燕然山上的新月,像钩一样。

“大漠沙如雪,燕山月似钩。”描写的景物有:大漠、燕山、钩。

20.本题主要考查字词解释。

“何当金络脑,快走踏清秋。”意思:什么时候才能给它戴上金络头,在秋高气爽的疆场上驰骋,建立功勋呢?“何当”何时,何日;“清秋”意思是清朗的秋天。

21.本题主要考查对诗句的理解。

“何当金络脑,快走踏清秋。”诗中“金络脑”属贵重鞍具,象征马受重用,也体现诗人理想抱负。这句诗抒发了诗人渴望建功立业,但壮志难酬的思想感情。

22.本题主要考查对表现手法的掌握。

这首诗用托物言志的手法,通过咏马表现志士的奇才异质、远大抱负及不遇于时的感慨与愤懑。诗的前两句通过平沙如雪,新月似钩的描写,展现出一派宁静旷远的场景;后两句想象跨马奔驰,强烈传出企盼建功立业而不被赏识之意,而且富有唱叹的意味。通过咏马表现志士的奇才异质、远大抱负及不遇于时的感慨与愤懑。

23.考查了内容理解。

结合诗句理解。从“何当金络脑,快走踏清秋。”可知,这首诗中的马披着威武的鞍具(金络脑),在秋高气爽的疆场上驰骋。

故选B。

24.考查对诗歌情感的理解。

诗歌通过咏马、赞马或慨叹马的命运,来表现志士的奇才异质、远大抱负以及不遇于时的感慨与愤懑,表达了诗人渴望建功立业,但壮志难酬的思想感情,“何当金络脑,快走踏清秋”这两句表达更为明显。

25.一水护田将绿绕 两山排闼送青来 26. 宋 王安石 湖阴先生家的墙壁上 27. 两个黄鹂鸣翠柳 一行白鹭上青天 28.C

【解析】25.本题考查学生对古诗熟悉程度的掌握情况。

《书湖阴先生壁》:茅檐长扫净无苔,花木成畦手自栽,一水护田将绿绕,两山排闼送青来。意思是茅草房屋庭院经常打扫,洁净得没有一丝青苔。花草树木成行成垄,都是主人亲手栽种。庭院外一条小河保护着农田,并且环绕着农田,两座大山打开门来为人们送去绿色。

26.本题考查学生对古诗的写作背景的了解。

《书湖阴先生壁》是出自宋代诗人王安石,这首诗是诗人访问朋友湖阴先生,被湖阴先生的人格和周围情美丽清新的环境所吸引,并将这首诗写在了湖阴先生家的墙壁上。

27.本题考查学生对修辞手法的理解及运用。

“一水护田将绿绕,两山排闼送青来”运用了对偶的修辞手法,对偶是用字数相等,结构相同,意义对称的一个短语或两个句子来表达相应或相近或相同的意思的修辞手法。“一水”对“两山”;“护田”对“排闼”;“将绿绕”对“送青来”。在学习过的古诗中,有很多对偶的诗句,比如:“春种一粒粟,秋收万颗子”,“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”;“海日生残夜,江春入旧年”自选一句写入即可。

28.本题考查了学生对古诗中心思想的把握。

全诗表达了作者对美丽的田园风光的喜爱之情以及对湖阴先生高尚品质的赞美之情,同时隐约地表达了作者对隐居生活的向往,并未流露出心中的无奈与苦痛。因此C项不恰当。

29.A 30.B 31.C

【解析】29.考查对字词的解释。

“暮云收尽溢清寒”的意思是:夜幕降临,云气收尽,天地间充满了寒气。“溢”指“充满而流出来”。

30.考查对文章的理解。

出自苏轼的《阳关曲·中秋月》,译文:

夜幕降临,云气收尽,天地间充满了寒气,银河流泻无声,皎洁的月儿转到了天空,就像玉盘那样洁白晶莹。我这一生中每逢中秋之夜,月光多为风云所掩,很少碰到像今天这样的美景,真是难得啊!可明年的中秋,我又会到何处观赏月亮呢?

A项,有误。

“银汉无声转玉盘。”的意思是:银河流泻无声,皎洁的月儿转到了天空,就像玉盘那样洁白晶莹。所以“银汉”和“河汉”都指银河。

B项,正确。

C项,有误。

这首小词,题为“中秋月”,自然是写“人月圆”的喜悦;调寄《阳关曲》,则又涉及别情。从“此生此夜不长好,明月明年何处看。”与作者写作背景可以看出记述的是作者与其胞弟苏辙久别重逢,共赏中秋月的赏心乐事,同时也抒发了聚后不久又得分手的哀伤与感慨。

31.考查对诗词的理解。

“此生此夜不长好,明月明年何处看”意思是:我这一生中每逢中秋之夜,月光多为风云所掩,很少碰到像今天这样的美景,真是难得啊!可明年的中秋,我又会到何处观赏月亮呢?

A项,“月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。”意思是:明月从东山后升起,徘徊在斗宿与牛宿之间。

B项,“大漠沙如雪,燕山月似钩。”意思是:平沙万里,在月光下像铺上一层白皑皑的霜雪。连绵的燕山山岭上,一弯明月当空,如弯钩一般。

C项,“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。”意思是:人有悲欢离合的变迁,月有阴晴圆缺的转换,这种事自古来难以周全。

所以结合内容来看C项的意思与“此生此夜不长好,明月明年何处看”一致。

32.峨眉山巍峨耸立,半轮淡淡的秋月悄然悬挂在山头,月亮的影子倒映在平羌江面上,如一块碧玉晶莹可爱,江水流动,月影也随着江水前行。 33.抒发了作者离乡江行思友之情和对故乡的眷恋之情。

【解析】32.本题考查诗词名句理解。

“峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流。”前两句是说,高峻的峨眉山前,悬挂着半轮秋月。

意思:半轮明月高高悬挂在峨眉山前,青衣江澄澈的水面倒映着月影。

学生据此组织好语言进行表达即可。

如:描绘了一幅高峻的峨眉山。悬挂着半轮秋月。流动的平羌江上。倒映着精亮月影的美丽画面。

33.本题考查思想感情。

这是李白初次出四川时创作的一首依恋家乡山水的诗,写诗人在舟中所见的夜景:峨眉山上空高悬着半轮秋月,平羌江水中流动着月亮映影。首句是仰望,写静态之景;次句是俯视,写动态之景。第三句写出发和前往的地点,第四句写思念友人之情。全诗连用五个地名,通过山月和江水展现了一幅千里蜀江行旅图,语言自然流畅,构思新颖精巧,意境清朗秀美,充分显示了青年李白的艺术天赋。抒发了作者离乡江行思友之情和对故乡的眷恋之情。

34. 告别 指艳丽的春景 35. 黄鹤楼 烟花三月 扬州 目送孤帆远去,只留一江春水 36. 去、到 老朋友 只 37.送别的地点是名胜黄鹤楼;送别的时间是“烟花三月”的春天;朋友的去向是东南形胜的“扬州”;送别的场景是孤帆、碧空、长江……诗以绚丽的春色和浩渺的长江为送别的背景,渲染、描绘出了一幅情丝不绝、色彩明快的送别画。

【解析】34.本题考查字词解释。

故人西辞黄鹤楼。意思:友人在黄鹤楼与我辞别。辞:告别。

烟花三月下扬州。意思:在柳絮如烟、繁花似锦的阳春三月去扬州远游。烟花:形容柳絮如烟、鲜花似锦的春天景物,指艳丽的春景。

35.本题考查内容理解。

《黄鹤楼送孟浩然之广陵》是唐代大诗人李白创作的一首送别诗。首句点出送别的地点:一代名胜黄鹤楼;二句写送别的时间与去向:“烟花三月”的春色和东南形胜的“扬州”;三、四句,写送别的场景:目送孤帆远去;只留一江春水。

从“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。”可知送别的场景。意思是:孤船帆影渐渐消失在碧空尽头,只看见滚滚长江向天际奔流。

36.本题考查字词解释。

黄鹤楼送孟浩然之陵。意思:在黄鹤楼送孟浩然去广陵。之:去、到。

故人西辞黄鹤楼。意思:友人在黄鹤楼与我辞别。故人:老朋友,这里指孟浩然。其年龄比李白大,在诗坛上享有盛名。李白对他很敬佩,彼此感情深厚,因此称之为“故人”。

唯见长江天际流。意思:只看见滚滚长江向天际奔流。唯:只。

37.本题考查内容理解。

“故人西辞黄鹤楼”,这一句不光是为了点题,更因为黄鹤楼是天下名胜,可能是两位诗人经常流连聚会之所。因此一提到黄鹤楼,就带出种种与此处有关的富于诗意的生活内容。而黄鹤楼本身,又是传说仙人飞上天空去的地方,这和李白心目中这次孟浩然愉快地去广陵,又构成一种联想,增加了那种愉快的、畅想曲的气氛。

“烟花三月下扬州”,在“三月”上加“烟花”二字,把送别环境中那种诗的气氛涂抹得尤为浓郁。烟花,指烟雾迷蒙,繁花似锦。给读者的感觉绝不是一片地、一朵花,而是看不尽、看不透的大片阳春烟景。三月是烟花之时,而开元时代繁华的长江下游,又正是烟花之地。“烟花三月”,不仅再现了那暮春时节、繁华之地的迷人景色,而且也透露了时代气氛。此句意境优美,文字绮丽,清人孙洙誉为“千古丽句”。 李白渴望去扬州之情溢于言表。

诗的后两句看起来似乎是写景,但在写景中包含着一个充满诗意的细节。“孤帆远影碧空尽”李白一直把朋友送上船,船已经扬帆而去,而他还在江边目送远去的风帆。李白的目光望着帆影,一直看到帆影逐渐模糊,消失在碧空的尽头,可见目送时间之长。帆影已经消逝了,然而李白还在翘首凝望,这才注意到一江春水,在浩浩荡荡地流向远远的水天交接之处。

诗以绚丽的春色和浩渺的长江为送别的背景,渲染、描绘出了一幅情丝不绝、色彩明快的送别画。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

小升初诗词曲鉴赏精选题-小学语文六年级下册部编版

阅读《十五夜望月》和《望月怀远》,完成下列各题。

十五夜望月

【唐】王建

中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家?

月下独酌

【唐】李白

花间一壶酒,独酌无相亲。

举杯邀明月,对影成三人。

1.《十五夜望月》这首诗借景抒情,借助中秋节“_____,_____”的景象(用原文回答),抒发了作者 _____的感情。

2.你还知道哪些跟月亮有关的诗?请写出前后连续的两句。

答:____________,__________________ 。

诵读古诗,理解诗意,回答问题。

____________,立根原在破岩中。

千磨万击还坚劲,____________。

3.把诗句补充完整,这首诗的作者是 (朝代)诗人 。

4.诗句 “___________”写出了竹子的特点。

5.这首诗作者用_______(用四字词语)写法,借竹子坚韧的傲气,表达诗人自己________。

清平乐

[宋]黄庭坚

春归何处?寂寞无行路。___________,___________。

春无踪迹谁知?除非问取黄鹂。___________,___________。

6.补全词句。

7.词,又称长短句,极盛于__________(朝代),“清平乐”是__________名。

8.下列对词语的解释不正确的一项是( )

A.无行路:没有留下春去的行踪。 B.唤取:呼唤,询问。

C.啭:鸟婉转地鸣叫。 D.因风:因为风势。

9.整首词以“___________________”这一句为总起,写出了作者对春天的寻觅。

10.词的上阕,一个“_______”字直接道出了词人的设想:有人知道春的去处,唤回来与自己同住。词的下阕,通过黄鹂“___________”,写出春天已过,初夏已来。整首词表达了词人对春天的_______之情。

11.根据这首词的内容,作者写的应是________(初春/春末夏初)时节。整首词以“_________”这一句为总起,写出了作者对春天的寻觅。词中所写的“___________”一句能让我们体会到作者寻春不见的内心感受。(后两空用原文回答)

12.在这首词中,运用最明显的修辞手法是_________,将__________人格化,生动形象地写出了作者对__________的喜爱。

13.美好春光的流逝总是让人感到无限惋惜和伤感,请你再写出两句类似的诗词句。

__________________________________________________________

14.黄鹂有没有告诉作者答案?下列说法错误的是( )

A.黄鹂和春天一同出现,有黄鹂的飞掠就有春天的存在。

B.黄鹂还是告诉了作者答案的,它把作者的视线引向夏季开放的蔷薇。

C.寻找春天的去处,答案并不重要,作者意在抒发对春天的爱惜和留恋之情。

马 诗

大漠沙如雪,______________ 。

______________ ,快走踏清秋。

15.把古诗补充完整。

16.《马诗》是唐朝诗人______写的,他与_________称为唐代三李,有_________之称。

17.《马诗》前两句属于_______描写运用了_______的修辞手法,把_______比作_______,把_______比作_______,写出一种_______的气氛。

18.这是一首边塞诗,由哪些事物景象可看出?

________________________________________________________

19.大漠沙如雪,燕山月似钩。这一句描写的的景物有哪三个?请你用自己的话说一说这句话的意思。

_________________________________________________________________

20.“何当金络脑,快走踏清秋”一句中,“何当”的意思是:_______ “清秋”指的是:_______

21.《马诗》中抒发自己情怀的诗句是:_______

22.这首诗运用了_______的表现手法,通过_______表现了_______

23.这首诗中的马是一个怎样的形象?( )

A.披着威武的鞍具(金络脑),在秋高气爽的原野上吃草。

B.披着威武的鞍具(金络脑),在秋高气爽的疆场上驰骋。

24.这首诗表达了作者怎样的思想感情?哪两句表达更为明显?

__________________________________________________________________

阅读古诗,完成练习。

书湖阴先生壁

茅檐长扫净无苔,花木成畦手自栽。

_____________________ , _____________________。

25.请把这首诗补充完整。

26.这首诗的作者是__________朝诗人__________。从题目上,我们知道这首诗是作者题写在____________________。

27.诗中的后两句在结构上很有特点。结合你的积累,试写一联类似结构特点的诗句:______________,____________。

28.关于对这首诗的赏析,表述不正确的一项是( )

A.这首诗是诗人题写在他的朋友杨骥屋壁上的。

B.这首诗中的写景顺序是从院内写到院外,从近处写到远处。

C.诗歌赞美了庭院的清幽,表达了对湖阴先生生活方式、生活情趣的肯定,也流露出诗人对这种生活可望而不可得的无奈和苦痛。

D.这首诗既写出了湖阴先生居所的清幽环境,同时也表明了主人的勤劳、爱整洁,通过手栽花木写出了他的生活品位。

古诗赏析。

中秋月

【宋】苏轼

暮云收尽溢清寒,银汉无声转玉盘。

此生此夜不长好,明月明年何处看。

29.对“暮云收尽溢清寒”的“溢”理解正确的一项是( )

A.充满而流出来 B.过分 C.古代重量单位

30.下列说法正确的一项是( )

A.本诗中的“银汉”与“皎皎河汉女”中的“河汉”意思不同。

B.本诗与《十五夜望月》都描写了农历八月十五的月夜。

C.这首诗由景入情,抒发了作者与亲人团聚的喜悦。

31.下列诗句与“此生此夜不长好,明月明年何处看”意思一致的一项是( )

A.月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。

B.大漠沙如雪,燕山月似钩。

C.人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

阅读。

峨眉山①月歌

[唐·李白]

峨眉山月半轮秋②,影③入平羌④江水流。

夜发清溪向三峡,思君不见下渝州。

【注】①峨眉山:在今四川峨眉山市西南。②半轮秋:半圆的秋月,即上弦月或下弦月。③影:月光。④平羌:江名,即今青衣江,在峨眉山东北。源出四川芦山,流经乐山汇入岷江。

32.用生动的语言描述诗中峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流的画面。

_____________________________________________________________________

33.本诗表达了作者怎样的情怀?

_____________________________________________________________________

阅读。

黄鹤楼送孟浩然之陵

(唐)李 白

故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。

孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。

34.解释词语:辞:________________ 烟花:________________

35.这首送别诗先后写出了送别的地点:___________;送别的时间:____________;故人的去向:________________;以及送别的场景:_________________(最后一个填空用自己的语言)。

36.这首诗中“之”的意思是___________,“故人”的意思是___________,“唯”的意思是___________。

37.后人评说此诗是:千古丽诗。请结合诗歌说说“丽”的具体内容。

_____________________________________________________________________

参考答案:

1. 中庭地白树栖鸦 冷露无声湿桂花 思念家乡、思念亲人 2. 明月松间照 清泉石上流

【解析】1.考查学生对诗歌内容的理解。

《十五夜望月》是唐代诗人王建创作的一首七言绝句。此诗前两句选取月光皎洁、栖鸦不惊、露湿桂花三个典型特征,写出了中秋的独特夜景。后两句没有从正面抒情,而是用委婉的疑问语气,把诗人对月怀念家乡、亲人的感情表达得更加深沉蕴藉。所以前两句是写景,后两句抒情。

2.考查学生对的古诗积累。

学生结合课下积累回答即可。如:“小时不识月,呼作白玉盘。”“床前明月光,疑是地上霜。”

3.咬定青山不放松 任尔东西南北风 清代 郑燮 4.咬定青山不放松,立根原在破岩中。 5. 托物言志 刚正不阿、正直不屈

【解析】3.本题考查的是古诗作者识记。

本诗出自清代诗人郑燮《竹石》,全诗:咬定青山不放松,立根原在破岩中。千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。

4.本题考查的是对诗句的理解。

本诗中前两句(写竹子扎根破岩中,根基坚固的劲竹内在精神),洋溢着诗人的赞美之情;后两句对(竹子的坚定顽强的精神的赞美)。同时也隐喻了诗人自己的(风骨强劲,百折不挠,顶天立地)的高尚节操。

故写出了竹子的特点的诗句是“咬定青山不放松,立根原在破岩中。”

5.本题考查的古诗主旨。

这首诗是一首咏竹诗。诗人所赞颂的并非竹的柔美,而是竹的刚毅。前两句赞美立根于破岩中的劲竹的内在精神。用托物言志写法,托岩竹的坚韧顽强,言自己刚正不阿、正直不屈、铁骨铮铮的品质。

【点睛】参考译文:竹子把根深深地扎进青山里,它的根牢牢地扎在岩石缝中。经历成千上万次的折磨和打击,它依然那么坚强,不管你是吹来酷暑的东南风,还是吹来严冬的西北风,它都能经受得住,同以前一样依然坚韧挺拔,顽强地生存着。

6.若有人知春去处,唤取归来同住。 百啭无人能解,因风飞过蔷薇。 7. 宋 词牌 8.D 9.春归何处? 10. 若 因风飞过蔷薇 爱惜、留恋 11. 春末夏初 春归何处? 百啭无人能解 12. 拟人 春天 春天 13.流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉 14.A

【解析】6.本题考查补全词句。

《清平乐·春归何处》是宋代文学家黄庭坚的词作,全诗为:春归何处?寂寞无行路。若有人知春去处,唤取归来同住。春无踪迹谁知?除非问取黄鹂。百啭无人能解,因风飞过蔷薇。

7.本题考查文学常识。

结合课内学习及课外知识积累可知,词,又称长短句,极盛于宋代,“清平乐”是词牌名。

8.本题考查字词解释。

A.“春归何处?寂寞无行路”的意思是春天回到了哪里?我找不到它的脚印。无行路:没有留下春去的行踪。解释正确。

B.“若有人知春去处,唤取归来同住”的意思是:倘若有人知道春天在哪儿,请叫它回来和我们生活在一起吧。唤取:呼唤,询问。解释正确。

C.“百啭无人能解”的意思是:黄鹂婉转低吟,它想要表达什么意思无人知晓。啭:鸟婉转地鸣叫。解释正确。

D.“因风飞过蔷薇”的意思是:黄鹂鸟顺着风势,从漂亮的蔷薇花上飞走了。因风:指趁着风势。解释错误。

故选D。

9.本题考查了对诗词内容的理解。

这是一首感叹时光去而不返的惜春词,作者以凄婉的笔法,抒写了对春天逝去的沉痛和惋惜,体现了词人对美好时光的热爱、眷恋、痴情和追求。

整首词以“春归何处?”这一句为总起,写出了作者对春天的寻觅。

10.本题考查学生对重点字词的理解。

阅读诗句可知,“若有人知春去处”的意思是如果有人知道春的去处,一个“若”字点明了这是作者的设想。“因风飞过蔷薇”表明了季节的变化,此时春天已过,初夏以来,所以黄鹂也不愿停留。通读全词可知,表现了诗人对春天易逝的感慨和惋惜之情。

11.本题考查了对诗词内容的理解。

从“因风飞过蔷薇”可知只见黄鹂趁着风势飞过蔷薇花丛。蔷薇花开,说明夏已来临。作者写的应是春末夏初时节。整首词以“春归何处?”这一句为总起,写出了作者对春天的寻觅。词中所写的“百啭无人能解”一句能让我们体会到作者寻春不见的内心感受。

12.本题考查了修辞和思想感情的感悟。

阅读诗歌可知,这首词运用的最明显的修辞手法是拟人,“若有人知春去处,唤取归来同住?“词人把“春天”拟人化,赋予“春天”生命。表达了词人强烈的留春情感,多么希望再回到往日春风得意之时,因此千呼万唤地招唤春天“归来”与词人“同住”。

13.本道题考查了思维拓展。

结合积累作答即可。

示例:流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉。——宋末·蒋捷《一剪梅·舟过吴江》

壮年何事憔悴,华发改朱颜。——苏舜钦《水调歌头·沧浪亭》

朝阳不再盛,白日忽西幽。——阮籍《咏怀八十二首·其三十二》

14.本题考查了对诗词内容的理解。

在理解词句意思的基础上完成。黄鹂是在春去夏来时出现的,同时,蔷薇花开说明夏已来临。

A.有误,黄鹂是在春去夏来时出现的。

故选A。

15.燕山月似钩 何当金络脑 16. 李贺 李白、李商隐 诗鬼 17. 环境 比喻 沙 雪 月亮 钩 寂寞冷清 18.从“大漠、燕山、钩、马”等可看出这是一首边塞诗。 19.景物:大漠、燕山、沙子 意思:平沙万里,在月光下像是铺上了一层白皑皑的霜雪,燕然山上的新月,像钩一样。 20. 何时,何日 清朗的秋天 21.何当金络脑,快走踏清秋。 22. 托物言志 咏马 诗人的雄心壮志 23.B 24.这首诗表达了作者渴望早日建功立业的思想感情,“何当金络脑,快走踏清秋”这两句表达更为明显。

【解析】15.本题主要考查对古诗的默写。

“大漠沙如雪,燕山月似钩。何当金络脑,快走踏清秋。”出自唐代诗人李贺《马诗》译文:平沙万里,在月光下像铺上一层白皑皑的霜雪。连绵的燕山山岭上,一弯明月当空,如弯钩一般。何时才能受到皇帝赏识,给我这匹骏马佩戴上黄金打造的辔头,让我在秋天的战场上驰骋,立下功劳呢?

16.本题主要考查对文学常识的掌握。

《马诗》出自唐代诗人李贺。李贺,字长吉,唐朝中期浪漫主义诗人,后世称李昌谷,与李白、李商隐称为唐代三李,有“诗鬼”之称。

17.本题主要考查对内容的理解。

结合意思,平沙万里,在月光下象铺上一层白皑皑的霜雪,连绵的燕然山岭上,一弯新月当空,如弯刀般高悬,勾勒、展现出一片富于特色的边疆战场景色。前两句诗是景物描写。抓住“大漠”“沙”“燕山”“月”等意象勾勒、展现出一片富于特色的边疆战场景色。

“大漠沙如雪,燕山月似钩。”诗人大胆想象,把沙比作雪,写出了月光下的沙“白”的特点,把月亮比作“钩”,写出了月亮“弯”的特点。

18.考查学生对诗句的理解。

结合意思:平沙万里,在月光下象铺上一层白皑皑的霜雪,连绵的燕然山岭上,一弯新月当空,如弯刀般高悬,勾勒、展现出一片富于特色的边疆战场景色。可知,从“大漠、燕山、钩、马”等可看出这是一首边塞诗。

19.本题主要考查翻译诗句。

“大漠沙如雪,燕山月似钩。”可结合字义,写出诗意,最后检查句子是否通顺。如:平沙万里,在月光下像是铺上了一层白皑皑的霜雪,燕然山上的新月,像钩一样。

“大漠沙如雪,燕山月似钩。”描写的景物有:大漠、燕山、钩。

20.本题主要考查字词解释。

“何当金络脑,快走踏清秋。”意思:什么时候才能给它戴上金络头,在秋高气爽的疆场上驰骋,建立功勋呢?“何当”何时,何日;“清秋”意思是清朗的秋天。

21.本题主要考查对诗句的理解。

“何当金络脑,快走踏清秋。”诗中“金络脑”属贵重鞍具,象征马受重用,也体现诗人理想抱负。这句诗抒发了诗人渴望建功立业,但壮志难酬的思想感情。

22.本题主要考查对表现手法的掌握。

这首诗用托物言志的手法,通过咏马表现志士的奇才异质、远大抱负及不遇于时的感慨与愤懑。诗的前两句通过平沙如雪,新月似钩的描写,展现出一派宁静旷远的场景;后两句想象跨马奔驰,强烈传出企盼建功立业而不被赏识之意,而且富有唱叹的意味。通过咏马表现志士的奇才异质、远大抱负及不遇于时的感慨与愤懑。

23.考查了内容理解。

结合诗句理解。从“何当金络脑,快走踏清秋。”可知,这首诗中的马披着威武的鞍具(金络脑),在秋高气爽的疆场上驰骋。

故选B。

24.考查对诗歌情感的理解。

诗歌通过咏马、赞马或慨叹马的命运,来表现志士的奇才异质、远大抱负以及不遇于时的感慨与愤懑,表达了诗人渴望建功立业,但壮志难酬的思想感情,“何当金络脑,快走踏清秋”这两句表达更为明显。

25.一水护田将绿绕 两山排闼送青来 26. 宋 王安石 湖阴先生家的墙壁上 27. 两个黄鹂鸣翠柳 一行白鹭上青天 28.C

【解析】25.本题考查学生对古诗熟悉程度的掌握情况。

《书湖阴先生壁》:茅檐长扫净无苔,花木成畦手自栽,一水护田将绿绕,两山排闼送青来。意思是茅草房屋庭院经常打扫,洁净得没有一丝青苔。花草树木成行成垄,都是主人亲手栽种。庭院外一条小河保护着农田,并且环绕着农田,两座大山打开门来为人们送去绿色。

26.本题考查学生对古诗的写作背景的了解。

《书湖阴先生壁》是出自宋代诗人王安石,这首诗是诗人访问朋友湖阴先生,被湖阴先生的人格和周围情美丽清新的环境所吸引,并将这首诗写在了湖阴先生家的墙壁上。

27.本题考查学生对修辞手法的理解及运用。

“一水护田将绿绕,两山排闼送青来”运用了对偶的修辞手法,对偶是用字数相等,结构相同,意义对称的一个短语或两个句子来表达相应或相近或相同的意思的修辞手法。“一水”对“两山”;“护田”对“排闼”;“将绿绕”对“送青来”。在学习过的古诗中,有很多对偶的诗句,比如:“春种一粒粟,秋收万颗子”,“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”;“海日生残夜,江春入旧年”自选一句写入即可。

28.本题考查了学生对古诗中心思想的把握。

全诗表达了作者对美丽的田园风光的喜爱之情以及对湖阴先生高尚品质的赞美之情,同时隐约地表达了作者对隐居生活的向往,并未流露出心中的无奈与苦痛。因此C项不恰当。

29.A 30.B 31.C

【解析】29.考查对字词的解释。

“暮云收尽溢清寒”的意思是:夜幕降临,云气收尽,天地间充满了寒气。“溢”指“充满而流出来”。

30.考查对文章的理解。

出自苏轼的《阳关曲·中秋月》,译文:

夜幕降临,云气收尽,天地间充满了寒气,银河流泻无声,皎洁的月儿转到了天空,就像玉盘那样洁白晶莹。我这一生中每逢中秋之夜,月光多为风云所掩,很少碰到像今天这样的美景,真是难得啊!可明年的中秋,我又会到何处观赏月亮呢?

A项,有误。

“银汉无声转玉盘。”的意思是:银河流泻无声,皎洁的月儿转到了天空,就像玉盘那样洁白晶莹。所以“银汉”和“河汉”都指银河。

B项,正确。

C项,有误。

这首小词,题为“中秋月”,自然是写“人月圆”的喜悦;调寄《阳关曲》,则又涉及别情。从“此生此夜不长好,明月明年何处看。”与作者写作背景可以看出记述的是作者与其胞弟苏辙久别重逢,共赏中秋月的赏心乐事,同时也抒发了聚后不久又得分手的哀伤与感慨。

31.考查对诗词的理解。

“此生此夜不长好,明月明年何处看”意思是:我这一生中每逢中秋之夜,月光多为风云所掩,很少碰到像今天这样的美景,真是难得啊!可明年的中秋,我又会到何处观赏月亮呢?

A项,“月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。”意思是:明月从东山后升起,徘徊在斗宿与牛宿之间。

B项,“大漠沙如雪,燕山月似钩。”意思是:平沙万里,在月光下像铺上一层白皑皑的霜雪。连绵的燕山山岭上,一弯明月当空,如弯钩一般。

C项,“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。”意思是:人有悲欢离合的变迁,月有阴晴圆缺的转换,这种事自古来难以周全。

所以结合内容来看C项的意思与“此生此夜不长好,明月明年何处看”一致。

32.峨眉山巍峨耸立,半轮淡淡的秋月悄然悬挂在山头,月亮的影子倒映在平羌江面上,如一块碧玉晶莹可爱,江水流动,月影也随着江水前行。 33.抒发了作者离乡江行思友之情和对故乡的眷恋之情。

【解析】32.本题考查诗词名句理解。

“峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流。”前两句是说,高峻的峨眉山前,悬挂着半轮秋月。

意思:半轮明月高高悬挂在峨眉山前,青衣江澄澈的水面倒映着月影。

学生据此组织好语言进行表达即可。

如:描绘了一幅高峻的峨眉山。悬挂着半轮秋月。流动的平羌江上。倒映着精亮月影的美丽画面。

33.本题考查思想感情。

这是李白初次出四川时创作的一首依恋家乡山水的诗,写诗人在舟中所见的夜景:峨眉山上空高悬着半轮秋月,平羌江水中流动着月亮映影。首句是仰望,写静态之景;次句是俯视,写动态之景。第三句写出发和前往的地点,第四句写思念友人之情。全诗连用五个地名,通过山月和江水展现了一幅千里蜀江行旅图,语言自然流畅,构思新颖精巧,意境清朗秀美,充分显示了青年李白的艺术天赋。抒发了作者离乡江行思友之情和对故乡的眷恋之情。

34. 告别 指艳丽的春景 35. 黄鹤楼 烟花三月 扬州 目送孤帆远去,只留一江春水 36. 去、到 老朋友 只 37.送别的地点是名胜黄鹤楼;送别的时间是“烟花三月”的春天;朋友的去向是东南形胜的“扬州”;送别的场景是孤帆、碧空、长江……诗以绚丽的春色和浩渺的长江为送别的背景,渲染、描绘出了一幅情丝不绝、色彩明快的送别画。

【解析】34.本题考查字词解释。

故人西辞黄鹤楼。意思:友人在黄鹤楼与我辞别。辞:告别。

烟花三月下扬州。意思:在柳絮如烟、繁花似锦的阳春三月去扬州远游。烟花:形容柳絮如烟、鲜花似锦的春天景物,指艳丽的春景。

35.本题考查内容理解。

《黄鹤楼送孟浩然之广陵》是唐代大诗人李白创作的一首送别诗。首句点出送别的地点:一代名胜黄鹤楼;二句写送别的时间与去向:“烟花三月”的春色和东南形胜的“扬州”;三、四句,写送别的场景:目送孤帆远去;只留一江春水。

从“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。”可知送别的场景。意思是:孤船帆影渐渐消失在碧空尽头,只看见滚滚长江向天际奔流。

36.本题考查字词解释。

黄鹤楼送孟浩然之陵。意思:在黄鹤楼送孟浩然去广陵。之:去、到。

故人西辞黄鹤楼。意思:友人在黄鹤楼与我辞别。故人:老朋友,这里指孟浩然。其年龄比李白大,在诗坛上享有盛名。李白对他很敬佩,彼此感情深厚,因此称之为“故人”。

唯见长江天际流。意思:只看见滚滚长江向天际奔流。唯:只。

37.本题考查内容理解。

“故人西辞黄鹤楼”,这一句不光是为了点题,更因为黄鹤楼是天下名胜,可能是两位诗人经常流连聚会之所。因此一提到黄鹤楼,就带出种种与此处有关的富于诗意的生活内容。而黄鹤楼本身,又是传说仙人飞上天空去的地方,这和李白心目中这次孟浩然愉快地去广陵,又构成一种联想,增加了那种愉快的、畅想曲的气氛。

“烟花三月下扬州”,在“三月”上加“烟花”二字,把送别环境中那种诗的气氛涂抹得尤为浓郁。烟花,指烟雾迷蒙,繁花似锦。给读者的感觉绝不是一片地、一朵花,而是看不尽、看不透的大片阳春烟景。三月是烟花之时,而开元时代繁华的长江下游,又正是烟花之地。“烟花三月”,不仅再现了那暮春时节、繁华之地的迷人景色,而且也透露了时代气氛。此句意境优美,文字绮丽,清人孙洙誉为“千古丽句”。 李白渴望去扬州之情溢于言表。

诗的后两句看起来似乎是写景,但在写景中包含着一个充满诗意的细节。“孤帆远影碧空尽”李白一直把朋友送上船,船已经扬帆而去,而他还在江边目送远去的风帆。李白的目光望着帆影,一直看到帆影逐渐模糊,消失在碧空的尽头,可见目送时间之长。帆影已经消逝了,然而李白还在翘首凝望,这才注意到一江春水,在浩浩荡荡地流向远远的水天交接之处。

诗以绚丽的春色和浩渺的长江为送别的背景,渲染、描绘出了一幅情丝不绝、色彩明快的送别画。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)