第三单元第5课时《蚕丝》精品教案 四年级下册 数学北师大版(表格式)

文档属性

| 名称 | 第三单元第5课时《蚕丝》精品教案 四年级下册 数学北师大版(表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 365.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2023-06-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

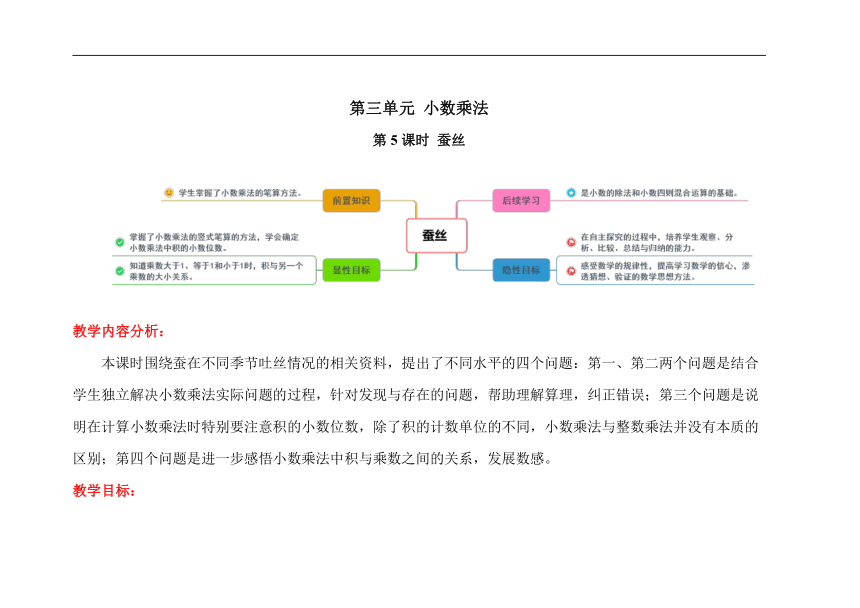

第三单元 小数乘法

第5课时 蚕丝

教学内容分析:

本课时围绕蚕在不同季节吐丝情况的相关资料,提出了不同水平的四个问题:第一、第二两个问题是结合学生独立解决小数乘法实际问题的过程,针对发现与存在的问题,帮助理解算理,纠正错误;第三个问题是说明在计算小数乘法时特别要注意积的小数位数,除了积的计数单位的不同,小数乘法与整数乘法并没有本质的区别;第四个问题是进一步感悟小数乘法中积与乘数之间的关系,发展数感。

教学目标:

结合解决实际问题,掌握小数乘法的竖式笔算的方法,知道在确定了积的小数位数(或积的最小的计数单位)的条件下小数乘法可以转化为整数乘法,整数乘法的算法多样化都可以迁移到小数乘法。

通过探究发现小数乘法中积与乘数之间的关系,发展数感。

3. 在自主探究的过程中,培养学生观察、分析、比较、总结与归纳的思维能力。

教学重点:

在解决问题中,理解并掌握小数乘法的竖式计算方法。

教学难点:

发现并掌握乘数与积之间的关系。

教学过程:

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

环节一 创设情境 【复习导入】 1.根据31×26=806,直接写出下面各题的积。 3.1×26= 3.1×2.6= 0.31×2.6= 31×0.26= 让学生自由说一说,引导学生得出:在小数乘法中,乘数中一共有几位小数,积就有几位小数。 2.用竖式算一算。 1.2×2.3 3.8×0.3 学生自由说一说,引导学生得出:计算小数乘法时,先按照整数乘法计算,然后再看乘数中一共有几位小数,就从积的末尾数出几位点上小数点。 师:我们一起来猜谜语。 课件出示: 有种虫儿真奇怪,专吃叶子不吃菜,白白身子细又长,吐出丝来造间房。 (打一动物) 师:同学们非常棒,它是蚕!你知道蚕能吐丝吗?它们不仅能吐丝,吐的丝还可以织丝巾呢! 学生独完成,然后集体交流讨论。 生:80.6,8.06,0.806,8.06 学生列竖式算一算,汇报结果。 生:2.76,1.14 生:蚕! 通过复习,检查学生掌握小数乘法的情况,同时为后面学习新知奠定基础。 采用猜谜语的方式导入新课,活跃课堂气氛,同时调动了学生学习的兴趣,充分感受数学与生活的紧密联系。

环节二 探究新知 一.探究小数乘小数的计算方法 课件出示: 一条秋蚕吐的丝长约1.2千米,质量约0.35克。春蚕吐的丝要长一些,大约是秋蚕的1.25倍。一条春蚕吐出的丝长约多少千米? 师:从题中你知道了什么? 师:求一个数的几倍是多少用什么方法计算? 师:同学们在练习本上算算。 学生分组交流讨论,然后汇报: 师:大家对于这个竖式还有什么补充的吗? 师:说得真好!我们的好朋友淘气想到了一种不同的方法。 课件出示: 师:既然这样列式,那当然是有一定道理的,我们可以结合图形想一想,淘气的做法对吗? 课件出示: 师:你能看懂吗?分小组相互说说。 根据学生的回答,课件出示: 师:结合图形,你发现了什么? 师:观察的真仔细,现在你能把这个算式改正过来吗? 师:这真是一个有趣的发现。我们一起写出答语吧! 师:一条春蚕真厉害!竟然能织出1.5千米的丝,接下来我们来看看秋蚕的厉害之处。 二、探究两位小数乘整百数的计算方法 课件出示: 织一条丝巾大约要用300条秋蚕吐的丝,一条丝巾的质量大约多少克? 师:想想怎么列式? 师:0.35×300又该怎么计算,大家有什么好的方法吗? 师:这是一个不错的办法!现在大家尝试算一算吧。 师:积的小数点的位置在哪?结果是多少? 反馈:乘数中一共有两位数小数,所以从积的末尾数出两位点上小数点,结果是105。 根据学生的回答,完善竖式。 师:原来一条丝巾的质量大约是105克。 师:现在你能说说计算小数乘法时要注意什么? 小结::看乘数中一共有几位小数,就从积的末尾数出几位点上小数点。积的小数部分末尾有0,一般要把0去掉。 三、探究积与乘数的大小关系 师:在小数乘法中还藏着一个非常有趣的规律,我们一起来探索吧。 课件出示: 师:在练习本上,赶紧算算。 师:积一定比乘数大吗? 师:那么你发现积的变化与谁有关呢? 提问:那么第二个乘数的变化有什么规律呢? 师:小组讨论:积与乘数的大小的关系? 学生观看情境图,自由说一说。 生:一条秋蚕吐的丝长1.2千米,春蚕是它的1.25倍,求春蚕吐丝长。 生:乘法,1.2×1.25= 学生独自算一算,交流汇报 生:可以列竖式计算。 生:利用小数的性质,可以把积末尾的0去掉。 即:1.2×1.25=1.5千米。 学生思考提出疑问。 生:为什么是1×1+0.2×0.25呢? 学生分组交流。 生1:这个长方形的面积正好是1.2×1.25,把1.25看成了1和0.25,把1.2看成了1和0.2。 生2:1×1算的是正方形的面积,0.2×0.25算的是小长方形的面积。 生:还少算了2块。 生:1.2×1.25 =1×1+0.2×0.25+1×0.2+1×0.25 =1.5(千米) 学生思考并回答 生1:一条秋蚕吐的丝质量约0.35克,300条秋蚕吐的丝大约多少克? 生2:可以用乘法计算。 生:可以先把0前面的数相乘。 学生独自计算。 生: 学生自由说说。 生1:乘数中一共有两位小数。 生2:从积的末尾数出两位点上小数点。 学生根据自己的经验自由说说。 生1:看乘数中一共有几位小数,就从积的末尾数出几位点上小数点。 生2:积的小数部分末尾有0,一般要把0去掉。 。 学生独自计算,然后集体订正。 生:不是。 生:积的变化与第二个乘数有关。 生:以1为分界点,上面的两个数大于1,下面的两个数小于1。 生1:一个数(0除外)乘大于1的数,积比原来的数大; 生2:一个数(0除外)乘等于1的数,积等于原来的数; 生3:一个数(0除外)乘小于1的数,积比原来的数小。 通过说一说,培养学生审题的意识和问题意识,激发学生的探究的欲望。 将问题抛给学生,学生结合原有的知识经验解决问题,让学生获得成就感,同时提高学生学习数学的兴趣。 一方面基于小学生以形象思维为主的特点,将小数乘法与面积直观图巧妙结合,通过计算四部分图形面积之和的过程,来呈现小数乘法的算理,这个过程也正是积累和发展学生数学经验的过程。 另一方面不同的算法可以极大的调动学生的学习兴趣,同时渗透数形结合,让学生感受知识之间的相互联系,同时也极大的拓展了学生的思维。 一个乘数是整百数的小数乘法笔算问题,可将类似的整数乘法的竖式方法,迁移到小数乘法,重点处理小数点位置,分散了学生学习的难度。并在自主探究中感受知识之间的相互联系,培养学生观察、分析的思维能力。 通过说一说,让学生结合自己的实际计算总结计算方法,培养学生比较、总结与归纳的思维能力。 通过算—看—说等活动,让学生自主发现规律,感受数与数之间的关系,感受数学的规律性,提高学习数学的信心,渗透猜想、验证的数学思想方法。

环节三 巩固新知 1.买一个4.6千克的西瓜要花多少元?说说谁算得对。 2.不计算,你能判断下列计算是否正确吗?与同伴交流。 3.世界上最高的鸟是鸵鸟,最高的哺乳动物是长颈鹿。一只鸵鸟身高是2.75米,一只长颈鹿的身高是鸵鸟的2.2倍。这只长颈鹿的身高是多少米? 学生自己动手算一算,再判断正确 生:第三位同学算的对,第一位同学0忘记写下来了,最后位数不对,导致结果不对;第二位同学,竖式计算位数没有对齐,导致计算不对。 学生思考后,并回答问题。 生:第一题错误,0.9<1,积应该比1.5小。第二题错误。可以估一估9×7的积是63,9.9×7.1的积一定比63大。第三题错误,1.5>1,积应该比2.8大。 学生独自计算后,回答问题。 生:2.75×2.2=6.05(米) 答:这只长颈鹿的身高是6.05米。 巩固用竖式计算小数乘法的过程。 巩固积的小数位数与乘数小数位数的关系以及乘数大于1、等于1和小于1时,积与另一个乘数的大小关系。 运用小数乘法解决实际问题,培养学生应用知识的能力。

环节四 课堂小结 你有什么收获? 生1:计算小数乘法时,看乘数中一共有几位小数,就从积的末尾数出几位点上小数点,积的小数部分末尾有0,一般要把0去掉。 生2:一个数(0除外)乘大于1的数,积大于它本身;一个数(0除外)乘1等于它本身; 一个数(0除外)乘小于1的数,积小于它本身。 鼓励学生畅谈自己的收获和体会,小结课堂,提升总结、表达能力。

环节五 布置作业 教材P43 练一练 第3、4、5题

1

第5课时 蚕丝

教学内容分析:

本课时围绕蚕在不同季节吐丝情况的相关资料,提出了不同水平的四个问题:第一、第二两个问题是结合学生独立解决小数乘法实际问题的过程,针对发现与存在的问题,帮助理解算理,纠正错误;第三个问题是说明在计算小数乘法时特别要注意积的小数位数,除了积的计数单位的不同,小数乘法与整数乘法并没有本质的区别;第四个问题是进一步感悟小数乘法中积与乘数之间的关系,发展数感。

教学目标:

结合解决实际问题,掌握小数乘法的竖式笔算的方法,知道在确定了积的小数位数(或积的最小的计数单位)的条件下小数乘法可以转化为整数乘法,整数乘法的算法多样化都可以迁移到小数乘法。

通过探究发现小数乘法中积与乘数之间的关系,发展数感。

3. 在自主探究的过程中,培养学生观察、分析、比较、总结与归纳的思维能力。

教学重点:

在解决问题中,理解并掌握小数乘法的竖式计算方法。

教学难点:

发现并掌握乘数与积之间的关系。

教学过程:

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

环节一 创设情境 【复习导入】 1.根据31×26=806,直接写出下面各题的积。 3.1×26= 3.1×2.6= 0.31×2.6= 31×0.26= 让学生自由说一说,引导学生得出:在小数乘法中,乘数中一共有几位小数,积就有几位小数。 2.用竖式算一算。 1.2×2.3 3.8×0.3 学生自由说一说,引导学生得出:计算小数乘法时,先按照整数乘法计算,然后再看乘数中一共有几位小数,就从积的末尾数出几位点上小数点。 师:我们一起来猜谜语。 课件出示: 有种虫儿真奇怪,专吃叶子不吃菜,白白身子细又长,吐出丝来造间房。 (打一动物) 师:同学们非常棒,它是蚕!你知道蚕能吐丝吗?它们不仅能吐丝,吐的丝还可以织丝巾呢! 学生独完成,然后集体交流讨论。 生:80.6,8.06,0.806,8.06 学生列竖式算一算,汇报结果。 生:2.76,1.14 生:蚕! 通过复习,检查学生掌握小数乘法的情况,同时为后面学习新知奠定基础。 采用猜谜语的方式导入新课,活跃课堂气氛,同时调动了学生学习的兴趣,充分感受数学与生活的紧密联系。

环节二 探究新知 一.探究小数乘小数的计算方法 课件出示: 一条秋蚕吐的丝长约1.2千米,质量约0.35克。春蚕吐的丝要长一些,大约是秋蚕的1.25倍。一条春蚕吐出的丝长约多少千米? 师:从题中你知道了什么? 师:求一个数的几倍是多少用什么方法计算? 师:同学们在练习本上算算。 学生分组交流讨论,然后汇报: 师:大家对于这个竖式还有什么补充的吗? 师:说得真好!我们的好朋友淘气想到了一种不同的方法。 课件出示: 师:既然这样列式,那当然是有一定道理的,我们可以结合图形想一想,淘气的做法对吗? 课件出示: 师:你能看懂吗?分小组相互说说。 根据学生的回答,课件出示: 师:结合图形,你发现了什么? 师:观察的真仔细,现在你能把这个算式改正过来吗? 师:这真是一个有趣的发现。我们一起写出答语吧! 师:一条春蚕真厉害!竟然能织出1.5千米的丝,接下来我们来看看秋蚕的厉害之处。 二、探究两位小数乘整百数的计算方法 课件出示: 织一条丝巾大约要用300条秋蚕吐的丝,一条丝巾的质量大约多少克? 师:想想怎么列式? 师:0.35×300又该怎么计算,大家有什么好的方法吗? 师:这是一个不错的办法!现在大家尝试算一算吧。 师:积的小数点的位置在哪?结果是多少? 反馈:乘数中一共有两位数小数,所以从积的末尾数出两位点上小数点,结果是105。 根据学生的回答,完善竖式。 师:原来一条丝巾的质量大约是105克。 师:现在你能说说计算小数乘法时要注意什么? 小结::看乘数中一共有几位小数,就从积的末尾数出几位点上小数点。积的小数部分末尾有0,一般要把0去掉。 三、探究积与乘数的大小关系 师:在小数乘法中还藏着一个非常有趣的规律,我们一起来探索吧。 课件出示: 师:在练习本上,赶紧算算。 师:积一定比乘数大吗? 师:那么你发现积的变化与谁有关呢? 提问:那么第二个乘数的变化有什么规律呢? 师:小组讨论:积与乘数的大小的关系? 学生观看情境图,自由说一说。 生:一条秋蚕吐的丝长1.2千米,春蚕是它的1.25倍,求春蚕吐丝长。 生:乘法,1.2×1.25= 学生独自算一算,交流汇报 生:可以列竖式计算。 生:利用小数的性质,可以把积末尾的0去掉。 即:1.2×1.25=1.5千米。 学生思考提出疑问。 生:为什么是1×1+0.2×0.25呢? 学生分组交流。 生1:这个长方形的面积正好是1.2×1.25,把1.25看成了1和0.25,把1.2看成了1和0.2。 生2:1×1算的是正方形的面积,0.2×0.25算的是小长方形的面积。 生:还少算了2块。 生:1.2×1.25 =1×1+0.2×0.25+1×0.2+1×0.25 =1.5(千米) 学生思考并回答 生1:一条秋蚕吐的丝质量约0.35克,300条秋蚕吐的丝大约多少克? 生2:可以用乘法计算。 生:可以先把0前面的数相乘。 学生独自计算。 生: 学生自由说说。 生1:乘数中一共有两位小数。 生2:从积的末尾数出两位点上小数点。 学生根据自己的经验自由说说。 生1:看乘数中一共有几位小数,就从积的末尾数出几位点上小数点。 生2:积的小数部分末尾有0,一般要把0去掉。 。 学生独自计算,然后集体订正。 生:不是。 生:积的变化与第二个乘数有关。 生:以1为分界点,上面的两个数大于1,下面的两个数小于1。 生1:一个数(0除外)乘大于1的数,积比原来的数大; 生2:一个数(0除外)乘等于1的数,积等于原来的数; 生3:一个数(0除外)乘小于1的数,积比原来的数小。 通过说一说,培养学生审题的意识和问题意识,激发学生的探究的欲望。 将问题抛给学生,学生结合原有的知识经验解决问题,让学生获得成就感,同时提高学生学习数学的兴趣。 一方面基于小学生以形象思维为主的特点,将小数乘法与面积直观图巧妙结合,通过计算四部分图形面积之和的过程,来呈现小数乘法的算理,这个过程也正是积累和发展学生数学经验的过程。 另一方面不同的算法可以极大的调动学生的学习兴趣,同时渗透数形结合,让学生感受知识之间的相互联系,同时也极大的拓展了学生的思维。 一个乘数是整百数的小数乘法笔算问题,可将类似的整数乘法的竖式方法,迁移到小数乘法,重点处理小数点位置,分散了学生学习的难度。并在自主探究中感受知识之间的相互联系,培养学生观察、分析的思维能力。 通过说一说,让学生结合自己的实际计算总结计算方法,培养学生比较、总结与归纳的思维能力。 通过算—看—说等活动,让学生自主发现规律,感受数与数之间的关系,感受数学的规律性,提高学习数学的信心,渗透猜想、验证的数学思想方法。

环节三 巩固新知 1.买一个4.6千克的西瓜要花多少元?说说谁算得对。 2.不计算,你能判断下列计算是否正确吗?与同伴交流。 3.世界上最高的鸟是鸵鸟,最高的哺乳动物是长颈鹿。一只鸵鸟身高是2.75米,一只长颈鹿的身高是鸵鸟的2.2倍。这只长颈鹿的身高是多少米? 学生自己动手算一算,再判断正确 生:第三位同学算的对,第一位同学0忘记写下来了,最后位数不对,导致结果不对;第二位同学,竖式计算位数没有对齐,导致计算不对。 学生思考后,并回答问题。 生:第一题错误,0.9<1,积应该比1.5小。第二题错误。可以估一估9×7的积是63,9.9×7.1的积一定比63大。第三题错误,1.5>1,积应该比2.8大。 学生独自计算后,回答问题。 生:2.75×2.2=6.05(米) 答:这只长颈鹿的身高是6.05米。 巩固用竖式计算小数乘法的过程。 巩固积的小数位数与乘数小数位数的关系以及乘数大于1、等于1和小于1时,积与另一个乘数的大小关系。 运用小数乘法解决实际问题,培养学生应用知识的能力。

环节四 课堂小结 你有什么收获? 生1:计算小数乘法时,看乘数中一共有几位小数,就从积的末尾数出几位点上小数点,积的小数部分末尾有0,一般要把0去掉。 生2:一个数(0除外)乘大于1的数,积大于它本身;一个数(0除外)乘1等于它本身; 一个数(0除外)乘小于1的数,积小于它本身。 鼓励学生畅谈自己的收获和体会,小结课堂,提升总结、表达能力。

环节五 布置作业 教材P43 练一练 第3、4、5题

1