江西省吉安市部分中学2022-2023学年高一下学期期末考试语文试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 江西省吉安市部分中学2022-2023学年高一下学期期末考试语文试题(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 35.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-30 06:10:00 | ||

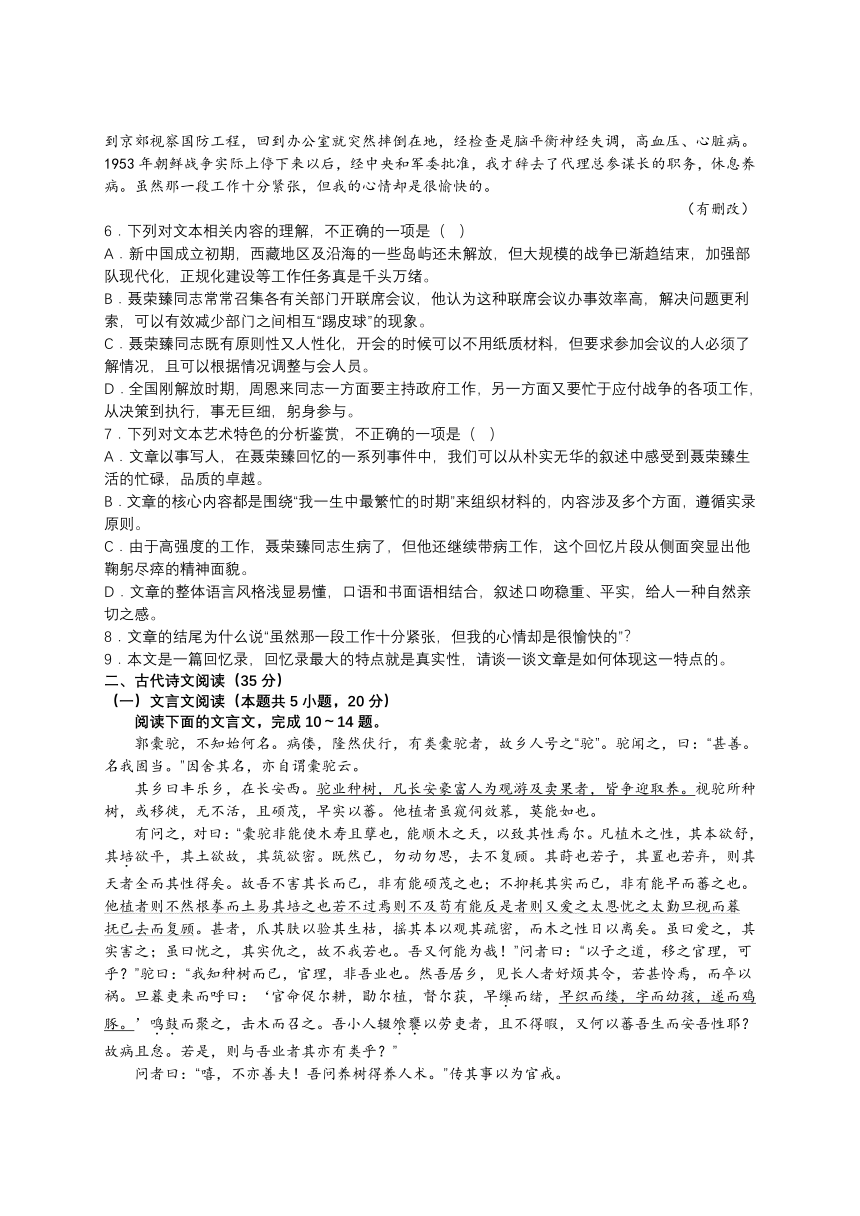

图片预览

文档简介

吉安市部分中学2022-2023学年高一下学期期末考试

语文

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,17分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

谈起如何欣赏一幅中国山水画,“卧游”一词最为常用。据说,南北朝时期的宗炳,壮年时多方游历,年纪大了便将生平所到之处画在墙壁上,期望达到澄怀观道、卧以游之的效果。虽然人们常用宗炳的故事来解释卧游,但这个词可能会引起一些人的误解,认为卧游是年龄大了,玩儿不动了,躺在床上回味自己亲身游历过的风景,有种炉火旁打盹、回忆青春的感觉。事实并非如此,卧游与真实的山水没有太大的关系,它有着更为超脱的精神追求,是一种澄怀观道的精神活动。我们可以通过东晋王羲之《兰亭序》中的说法来体味这种精神活动。王羲之在与友人度过美好的一天之后,不由得感叹时光易逝、人生短暂,进而思考人生的真谛和解码人生的方式,认为人生在世,“或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外”,一静一动,一个向内一个向外,虽然方式不同,但均能在“欣于所遇”之际达到“快然自足,不知老之将至”的境界。审视王羲之所说的这两种方式,一个向内心去寻求,另一个则通过体察外在的世界去寻找。宗炳的“卧游”,有类于王羲之所谓的“取诸怀抱,悟言一室之内”,只是观赏者是通过画家构建的山水世界去体味万物、思考古今和人生,进而提高自身精神境界。

如何才能做到卧游呢?另外一些因素也不容忽视。鉴赏者首先要偷得浮生半日闲,让自己从外到内地安静下来。明代高廉《燕闲清赏笺》对“闲”做了这样的阐释:“心无驰猎之劳,身无牵臂之役,避俗逃名,顺时安处,世称曰闲。而闲者匪徒尸居肉食,无所事事之谓。俾闲而博弈樗蒲,又岂君子之所贵哉?孰知闲可以养性,可以悦心,可以怡生安寿,斯得其闲矣。”让自己从繁忙的事务中抽身出来,安静下来,才能走进一幅山水画。

其次,书房要小,即所谓的“斗室”。如果你去过故宫博物院内乾隆皇帝著名的书房“三希堂”,就会对这种“斗室”有直观的感受。在偌大的紫禁城内,由养心殿西暖阁改造成的“三希堂”仅有八平方米大小。可以想象,乾隆从繁忙的政务中偷得半日的清闲,在这个小而雅致的房间中静坐榻上,展卷鉴赏书画。三希堂内,墙上悬挂的对联“怀抱观古今,深心托豪素”,仿佛是对卧游一词的注解。

再次,展卷也有讲究,中国山水画除了如郭熙《早春图》、范宽《溪山行旅图》这样大幅的屏障外,宋元以前流传下来的画作,更多的是一卷卷小而精致的长卷作品,更适合在斗室之内欣赏。鉴赏这样的长卷时,一边展开一边卷起,目之所及总是一段一尺左右长的画面,让人产生“移步换景”的观感,能细细品味每一棵树、每一块山石、每一处溪流。明代中晚期之后,大幅立轴的作品迅速增多,被用来悬挂在壁上。鉴赏这些作品,对作品悬挂的高度、观者与作品之间的距离都有要求。选择适宜的高度和距离,观者便能按照画家的设定走进其所营造的山水世界。

卧游,除了单独欣赏,也可以邀请一两位高人雅士同观。明代周荃写信邀请周亮工赴约赏画,他在信中写道:“室不甚幽,然不燥不湿,颇可坐卧。室中所悬画,虽太旧,然是李营丘手迹,董文敏三过而三跋之,颇为识者所赏。酒不甚清,然是三年宿酝,多饮颇不使唇裂。主人虽老,然不惫,颇能尽夜奉客欢。”如此邀约卧游,让人神往。

(摘编自刘亚刚《中国山水画中的诗意与审美境界》)

材料二:

“老疾俱至,名山恐难遍睹,唯当澄怀观道,卧以游之”,南朝画家宗炳在《画山水序》里最早提出了“卧游”一词。“卧游”这一审美质量如何转化为绘画作品中的审美呈现?宗炳说“山水以形媚道”,“媚者”,悦也。审美观照的直接对象就是自然山水,而且可以通过图画就能神游山水之中,他又说“凡所游履,皆图之于室,谓人曰‘抚琴弄操,欲令众山皆响’”。人们通过这种观照不仅可以得到审美的愉悦,还可以向宇宙本体实现对道的把握。

一个人只有具备了审美心胸,才能对自然山水和山水艺术进行审美观照,才能由观照进一步达到对宇宙本体“道”的深层把握。这也是宗炳在《画山水序》中所提出的“唯当澄怀观道,卧以游之”。所谓澄怀即庄子所说的“心斋”“坐忘”,它要求人们排除一切功利欲望的计较和思考,从而使心灵处于一种虚静实明的状态,只有在这种状态下,通过“卧游”对自然山水的审美观照,才能产生符合这一审美旨趣的绘画作品,才能通过对山水艺术进行审美品味和欣赏,获得身心的愉悦。

宗炳进一步阐述了人们在审美观照中要做到“凝气怡身”。所谓“凝气怡身”就是通过对自然山水和山水艺术的观照、品味和欣赏,使观照主体获得一种审美愉悦和审美享受,从而提升到一个“神超理得”的艺术意境。在这种意境里,观照者的神思不仅要从自然山水和山水艺术的有限形态中超越出来,而且还要从自身的局限中突破出来,从而实现精神的无限自由。“澄怀观道”“凝气怡身”“神超理得”构成了三个相互映涵的美学关系,相互印证“卧游”在绘画中人与自然的关系。“卧游”也就成为绘画特别是山水画审美的质量。以“卧游”为审美指向的艺术作品就应运而生了。

(摘编自百度“文藏书画”《“卧游”这一文人意趣是如何转化到绘画中的?》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.因考虑身体限制而不能畅游山水,宗炳有了“卧游”之论,后“卧游”发展为一种普遍的文人意趣。

B.从宗炳的画论看,古代文人游山玩水与观赏山水画,有着内在的一致性,即都有精神上的某种追求。

C.要进入“卧游”境界,有些特别的要求一定要做到,比如作品悬挂的高度及观赏者与作品之间的距离。

D.“山水以形媚道”,指山水以其形态契合着自然之道;“澄怀观道”,指观赏者摒弃俗念才能悟道。

2.根据材料内容,下列说法正确的一项是( )

A.东晋王羲之《兰亭序》中的一些观点与“卧游”的本质相似,是南朝画家宗炳“卧游”的先声。

B.“卧游”与真实的山水没有太大的关系,因此人们观赏真实的山水与山水画所得就有明显不同。

C.古代山水画,寄寓了画家精神上的追求,观画者进入“卧游”境界才能领悟作画者的精神追求。

D.观画者即使足不出户,也可通过“卧游”理解人与自然的关系,这丰富和发展了山水画的创作。

3.结合材料判断,下列选项中所描述内容不能让人进入“卧游”境界的一项是( )

A.茗碗香炉人静好。桐阴悄。闲窗摹出山樵稿。

B.数萼初含雪,孤标画本难。香中别有韵,清极不知寒。

C.那用携筇著屐,空堂足写遐心。登临。近水与遥岑。

D.空山蕙帐眠清熟,一个渔舟堕枕边。却忆年时江上路,丹青浓淡是云烟。

4.“卧游”是一种怎样的精神活动?请根据材料作简要说明。

5.北宋元祐二年(1087年),秦观因精神苦闷卧床不起,友人高符仲携带王维的《辋川图》供他欣赏,告之“阅此可以疗疾”。请结合材料分析高符仲的这一举动的合理性。

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,18分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

我一生中最繁忙的时期

聂荣臻

中华中华人民共和国成立不久,中央人民政府重新任命了人民革命军事委员会的领导成员,徐向前同志被任命为中国人民解放军总参谋长,我为副总参谋长。当时由于向前同志身体抱恙,因此,原总参谋部的工作,一开始就由我代管,到1950年初,我即被正式指定为代理总参谋长。

那时全国各地实际上是实行军事管制。在中央,政府工作就是政务院管,军事工作就是中央人民政府人民革命军事委员会管。总参谋长是在党中央和中央军委的领导下,负责全军的作战和军事工作。正因为这样,我的工作非常繁忙和紧张。战争还没有完全结束,特别是向西南进军和大规模的剿匪,任务还很重,沿海的一些重要岛屿还有待解放,又要进军西藏。军队一方面要向现代化正规化迈进,要加强军兵种和军事院校的建设,另一方面又因为大规模的战争已渐趋结束,军队要精简整编,成建制的众多部队要转入到生产建设中去。军队工作真可以说是千头万绪。尤其是朝鲜战争爆发以后的1950年下半年到1952年上半年,就更为紧张。

我当时常用的工作方法,就是召集各有关部门开联席会议。这有两种形式:一种是大范围的,比如各军兵种,总参、总政、总后的联席会议;另一种是总参机关各部门的小范围联席会议。以后者居多。我觉得用联席会议解决问题的组织形式很好,各部的领导同志也愿意这么办。大家把情况凑在一起,共同提出解决办法,研究确定以后,就分头去执行,问题处理得利索,效率高,不大会出现那些文牍主义和“踢皮球”的事情。

通过这种办法,我同各部门的领导同志几乎天天见面,大家可以经常通气。那个时候公文很少,有问题大多就在会上解决。但是有一条,就是要求参加会议的人必须熟悉情况,而且能够负责,一问三不知,那可不行。后勤部门、军械部门在开会的时候可以带个搞计划的同志,因为这两个部门都有好多数目字,武器装备的数目字,物资供应的数目字,非常复杂,而且需要准确,所以准许他们带两个助手。别的部门,都是掌握情况、熟悉情况的领导同志来参加会议。

总参工作的核心部门是作战部。他们昼夜值班。早晨我首先到作战室,把前方的战事情况了解清楚,把各方面来的作战文电、各种情报在作战室看完。然后安东同志和办公室其他同志把当天要处理的事情向我一一报告。安东同志当时是原总参谋部办公室主任,他头脑清楚,需要处理的问题都安排得有条不紊。接着,我就召开联席会议。有关问题该请示的请示,我们能定的就在会上定下来。工作虽然很紧张,但颇有条理。

还有就是毛泽东、周恩来同志那里经常叫我去汇报、谈话或开会。这些会议大多是在晚上进行,而原总参谋部的工作在白天,这样我休息的时间就很少了。每周总有几个夜晚不能睡觉,更没有什么星期天和节假日,这也是当时我特别劳累的一个原因。

毛泽东同志历来对有关作战的事情和军队方面的重大问题非常重视,都是亲自过问,有关文电,亲自批阅。他非常忙,常常是彻夜工作,凌晨或天亮以后才睡觉。白天他睡觉的时候,我一般不去找他,但在战争时期,一些很急的事情,或需要立即处理的作战方面的紧急电报,也只好去把他叫醒。

我的工作中,还经常碰到战争和军队建设方面的财务开支、物资供应和交通运输等问题。那个时候不像现在,财政部门很不健全,每年也没有一个统一的规划或预算,究竟这一年要用多少钱,谁也说不准。只能是靠国家财经委员会随时根据经济情况和前方的需要来拨款。因为刚刚胜利,国内的中心任务是恢复国民经济,但仗还在打,我们是边打边建,两个方面都要照顾好。所以打那么大的战争,财政、物资各方面都要组织好、协调好,这要费很大的精力。

在这方面,大小问题我都是首先去找恩来同志的。恩来同志日理万机,全国刚解放,政府工作百废待兴,又要忙于应付战争的各项工作,他思路敏捷,处理问题细致周到,确实不愧为中央军委和毛泽东同志的好参谋长。为了支援战争和军队建设,恩来同志日夜操劳,是付出了很大心血的。当然,实际执行还是要我们下手干,政府管不了那么具体。当时政府部门也是很精干的,不像现在分工这样细。刚进城时候的政府实际上就是1948年在石家庄成立的华北人民政府,仍由董必武同志任主席。进北平以后,他那个机构就代管全国行政事务方面的事情了,直到1949年10月1日才成立了中央人民政府。中央人民政府的底子就是华北人民政府,在它那个基础上组织了各个部。

由于我在原总参谋部那一段工作过于紧张,后来就病倒了。1952年9月,一天我和彭德怀同志到京郊视察国防工程,回到办公室就突然摔倒在地,经检查是脑平衡神经失调,高血压、心脏病。1953年朝鲜战争实际上停下来以后,经中央和军委批准,我才辞去了代理总参谋长的职务,休息养病。虽然那一段工作十分紧张,但我的心情却是很愉快的。

(有删改)

6.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.新中国成立初期,西藏地区及沿海的一些岛屿还未解放,但大规模的战争已渐趋结束,加强部队现代化,正规化建设等工作任务真是千头万绪。

B.聂荣臻同志常常召集各有关部门开联席会议,他认为这种联席会议办事效率高,解决问题更利索,可以有效减少部门之间相互“踢皮球”的现象。

C.聂荣臻同志既有原则性又人性化,开会的时候可以不用纸质材料,但要求参加会议的人必须了解情况,且可以根据情况调整与会人员。

D.全国刚解放时期,周恩来同志一方面要主持政府工作,另一方面又要忙于应付战争的各项工作,从决策到执行,事无巨细,躬身参与。

7.下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.文章以事写人,在聂荣臻回忆的一系列事件中,我们可以从朴实无华的叙述中感受到聂荣臻生活的忙碌,品质的卓越。

B.文章的核心内容都是围绕“我一生中最繁忙的时期”来组织材料的,内容涉及多个方面,遵循实录原则。

C.由于高强度的工作,聂荣臻同志生病了,但他还继续带病工作,这个回忆片段从侧面突显出他鞠躬尽瘁的精神面貌。

D.文章的整体语言风格浅显易懂,口语和书面语相结合,叙述口吻稳重、平实,给人一种自然亲切之感。

8.文章的结尾为什么说“虽然那一段工作十分紧张,但我的心情却是很愉快的”?

9.本文是一篇回忆录,回忆录最大的特点就是真实性,请谈一谈文章是如何体现这一特点的。

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成10~14题。

郭橐驼,不知始何名。病偻,隆然伏行,有类橐驼者,故乡人号之“驼”。驼闻之,曰:“甚善。名我固当。”因舍其名,亦自谓橐驼云。

其乡曰丰乐乡,在长安西。驼业种树,凡长安豪富人为观游及卖果者,皆争迎取养。视驼所种树,或移徙,无不活,且硕茂,早实以蕃。他植者虽窥伺效慕,莫能如也。

有问之,对曰:“橐驼非能使木寿且孽也,能顺木之天,以致其性焉尔。凡植木之性,其本欲舒,其培欲平,其土欲故,其筑欲密。既然已,勿动勿思,去不复顾。其莳也若子,其置也若弃,则其天者全而其性得矣。故吾不害其长而已,非有能硕茂之也;不抑耗其实而已,非有能早而蕃之也。他植者则不然根拳而土易其培之也若不过焉则不及苟有能反是者则又爱之太恩忧之太勤旦视而暮抚已去而复顾。甚者,爪其肤以验其生枯,摇其本以观其疏密,而木之性日以离矣。虽曰爱之,其实害之;虽曰忧之,其实仇之,故不我若也。吾又何能为哉!”问者曰:“以子之道,移之官理,可乎?”驼曰:“我知种树而已,官理,非吾业也。然吾居乡,见长人者好烦其令,若甚怜焉,而卒以祸。旦暮吏来而呼曰:‘官命促尔耕,勖尔植,督尔获,早缫而绪,早织而缕,字而幼孩,遂而鸡豚。’鸣鼓而聚之,击木而召之。吾小人辍飧饔以劳吏者,且不得暇,又何以蕃吾生而安吾性耶?故病且怠。若是,则与吾业者其亦有类乎?”

问者曰:“嘻,不亦善夫!吾问养树得养人术。”传其事以为官戒。

——《种树郭橐驼传》

10.下列对文中画波浪线部分所做的断句,正确的一项是( )

A.他植者则不然根拳/而土易其培之也/若不过焉则不及/苟有能反是者/则又爱之太恩/忧之太勤/旦视而暮抚已去/而复顾。

B.他植者则不然/根拳而土易/其培之也若不过焉/则不及苟有能反是者/则又爱之太恩/忧之太勤/旦视而暮抚/已去而复顾。

C.他植者则不然根拳/而土易其培之也/若不过焉/则不及苟有能反是者/则又爱之太恩/忧之太勤/旦视而暮抚已去/而复顾。

D.他植者则不然/根拳而土易/其培之也/若不过焉则不及/苟有能反是者/则又爱之太恩/忧之太勤/旦视而暮抚/已去而复顾。

11.下列对文中加点词语相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.培,即培土,也叫壅土。为保护植物在其根基部分土,有防止植物倒伏,促进植物根部发育等作用。

B.缫,把蚕茧浸在热水里抽出蚕丝。缫丝是制丝的一个主要工序,传说黄帝之妻嫘祖是养蚕缫丝的创始人。

C.鸣鼓,指公开宣布罪状,加以声讨。例如屈原《国殇》:“霾两轮兮絷四马,援玉枹兮击鸣鼓。”就是此意。

D.飱饔,晚餐和早餐。周朝时亦是招待宾客的两种礼宴,“飱,客始至之礼;饔,即将币之礼。”(郑玄注)

12.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.郭橐驼是个身份低下的小人物,却处处表现出他的不同寻常:欣然接受丑陋之名,身怀种植绝技。

B.郭橐驼种树之法为顺其自然,不善植者看似用心实则妨害。文章运用了对比的手法,写得真实生动。

C.郭橐驼认为自己有本领让果树早结果,并且果实丰硕的秘诀是他没有伤害果树,没有仇视果树。

D.本文兼有寓言性质,通过郭橐驼的事迹,规劝为政不可扰民,要“顺天致性”,让百姓休养生息。

13.把文中画线的句子翻译成现代汉语。

(1)驼业种树,凡长安豪富人为观游及卖果者,皆争迎取养。

(2)早织而缕,字而幼孩,遂而鸡豚。

14.这篇文章借助的郭素驼的话,说明了怎样的道理?

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面的诗歌,完成15~16题。

自遣①

杜牧

四十已云老,况逢忧窘馀。

且抽持板手,却展小年书。

嗜酒狂嫌阮,知非晚笑蘧②。

闻流宁叹吒,待俗不亲疏。

遇事知裁剪,操心识卷舒。

还称二千石,于我意何如?

[注]①此诗写于金昌二年(842),诗人四十岁,受到宰相李德裕的排挤被外放,任黄州刺史。②蘧:指蘧瑗,春秋时卫国人。《淮南子 原道训》记载他年五十而知四十九年非。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.前两句点明诗人作诗自我排遣的原因,展现了诗人困窘不得志的境遇。

B.“持板手”与“小年书”反向对举,表现了诗人摆脱政务暂得消遣的宽慰。

C.诗人用阮籍、蘧瑗的典故,委婉含蓄地表达了诗人内心的愤懑无奈。

D.全诗的情绪跌宕起伏,多有变化,末句以发问收束,情绪激愤。

16.“闻流宁叹吒,待俗不亲疏。遇事知裁剪,操心识卷舒”诠释了怎样的处世之道,请结合诗句分析。

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《梦游天姥吟留别》中,“____________,____________”两句写李白在梦境中登天姥山时的所见所闻、太阳从海上升起诗人耳畔萦绕着天鸡的叫声。

(2)苏轼在《念奴娇·赤壁怀古》中,用“____________,____________”两句感叹自己多愁善感,过早长出花白头发。”

(3)《荀子·劝学》中运用举例论证借助外物的重要性时说,终日殚精竭虑思考却“____________”,踮起脚极目远望也“____________”。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共2小题,9分)

阅读下面的文字,完成18~19题。

【A】“旧雪未及消,新雪又拥户”,凛冬时节,围坐香屑小炉,手握诗词半卷,三五好友,谈天说地,共品茶香……最近,多地掀起冬季消费新风潮, ① ,大有接续露营成为城市新消费的趋势。据统计,“围炉煮茶”在某短视频平台上的话题播放量已超过16亿次,各电商平台上更有上万件有关商品。与此同时,我国申报的“中国传统制茶技艺及其相关习俗”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录,“中国茶”再次得到了世界的认可。

【B】《茶经·六之饮》记载:“茶之为饮,发乎神农氏。”中国茶作为一个有着千年历史的文化传统,其厚重广博已经毋庸置疑;同时,一个文化传统如何走入当代,融入今天的城市生活,同样还需要 ② 。除了茶本身之外,年轻人更重视的还是社交价值,比如精致的摆拍、讲究的仪式、闲适的情调等等。当然, ③ :出去喝个茶,还讲究穿搭、出片,多半不是真的冲着茶去的。其实,人的消费行为,大体都是有多元意义的,哪怕满足口腹之欲只是品茶的一小部分目的,但只要能在过程中感受到喝茶带来的美好,感受到茶文化的独特魅力,这就足够了。

18.文中A、B两处引用,一个提供了出处,一个没有提供出处,原因是什么?

19.请结合材料,在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

(二)语言文字运用II(本题共3小题,11分)

阅读下面的文字,完成20~22题。

这棵名叫“龙爪”的大榕树,已有八百多年的寿数,其高、其宽、其粗、其壮、其繁茂、其绵绵瓜瓞之状……简直不再是一棵树,而已变作一座城堡。此时此刻,大群大群的镇民被搂抱在它的浓荫里,妇女、老人、孩子,闲坐着聊天、打牌、择菜、嬉戏……龙爪榕对他们而言,也已不是一棵树,而是乡村,是家园,是父母双亲,是丈夫妻子,是儿子闺女,是厨房的灶火,是锅里的食物,是阳光雨露,是水和空气,还是远祖的气息……镇上的古树还有不少,然而,全镇子内内外外,哪一棵都没有龙爪榕这么煌煌赫赫,它的“爪”大约已繁衍出十万个了吧?多个“大爪”已熬成古树级别,稳稳站立在属于它们的家族祖庙里;更多的“中爪”如霹雳连发,威威猛猛地伸向四面八方;难以计数的“小爪”则像滚滚而过的流云,从高天、半空和低处向你压过来,蔓延着。于是乎,你的眼睛里已全部是龙子、龙孙、龙孙孙们的刀枪剑戟,或曰手臂连着手臂,气势顶着气势,山连着山。俯身向地下看,龙爪榕的布局也是一个合纵连横的大战场,数个大根凸起,在地面上盘起让人不解其意的各种图形。更多的中根、小根乃至小小根,则一直延伸过来,生长到深不可测、宽不可测、远不可测的未知——也许整个古镇的地下,都是它的根系在维系和支撑着吧?

20.下列各句中的问号,和文中最后一句的问号作用相同的一项是( )

A.怎样阅读《红楼梦》这样的长篇小说呢?可以从三个方面来把握。

B.这是多么令人敬佩啊!难道不值得我们学习吗?

C.祥林嫂,你们的阿毛如果还在,不是也就有这么大了么?

D.可是问题却在于:我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢?

21.拟人是把物当作人来写的修辞格。请据此对文中画横线的句子所用拟人手法进行简要分析。

22.文中画波浪线的句子可以改写成“难以计数的‘小爪’则像压过来的滚滚而过的蔓延着的流云。”从语义上看二者基本相同,为什么说原文表达效果更好?

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。

中国共产党革命先驱王若飞说“我生为真理生,死为真理死”,袁隆平为了解决中国人的吃饭问题而一生致力于杂交稻事业,黄文秀为了家乡的脱贫和发展献出了年轻的生命。他们的人生追求紧扣时代脉搏,与祖国和人民息息相关。

而现实生活中,有人一味追求金钱、享乐和权力,最终迷失了自我,甚至身陷囫囵。

以上材料对当代青年颇具启示意义。请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

1.C 2.D 3.B 4.卧游,是观赏者身居斗室,排除一切功利欲望的计较,去观赏画家构建的山水世界(中国山水画),从而体味万物、思考古今和人生,进而提高自身境界的精神活动。 5.秦观卧床不起是因为精神苦闷,而非身体疾病,这当与他不能忘怀得失有关;辋川是王维的隐居之地,《辋川图》是他的山水画作品;观赏山水画以达成“卧游悟道”(让人内心安静,摒弃功利欲望,实现精神自由)是古代普遍的文人意趣;邀人赏画,相与“卧游”也是古代文人风尚,因此高符仲携画供秦观欣赏,希望秦观“阅此可以疗疾”。

6.D 7.C 8.①新中国成立初期,聂荣臻同志身兼要职,军队工作千头万绪,没有太多休息时间,甚至身体都出现了问题,工作十分紧张。②尽管工作劳累,但聂荣臻同志是在为国家的全面解放与建设忙碌,在为新中国的发展贡献自己的力量,聂荣臻同志甘之如饴,因此心情是愉快的。 9.①文章以新中国成立初期作为叙述背景,再现当时工作忙碌的场景,具有时代的真实性。②文章以“我”的视角将生活中的各种烦琐事件串联起来,广泛触及当时“我”生活的各个角落,具有生活的真实性。③文章在叙述“我”忙碌的同时,又反映了当时毛泽东,周恩来等同志本来的生活工作面貌,增强了文章的真实性。④文章恰当的议论,抒情,有助于作者表达真实情感,增强了文章的真实性。

10.D 11.C 12.C 13.(1)郭橐驼以种树为职业,凡是长安城里种树经营园林游览和做水果买卖的豪富人,都争着迎接和雇佣他。

(2)早些织你们的线,养育你们的小孩,喂大你们的鸡和猪。 14.无论种树或治民,都要“顺天致性”,而不宜违逆其道。

15.B 16.①处世内敛理性。听到流言蜚语也不像以前那样怒发冲冠,而是宁可叹息而不表露出来;处理世俗事务时也学会了一视同仁。

②处世懂分寸知取舍。遇到事情懂得如何斟酌取舍,在性情方面也明了退让的好处。

17.(1)半壁见海日 空中闻天鸡

(2)多情应笑我 早生华发

(3)不如须臾之所学也 不如登高之博见也

18.①A处引用“旧雪未及消,新雪又拥户”不需出处,因为作者把引用的内容化到自己语言中,成为作者语言的一部分,作者只取其意思,没有别的用意。加上出处,反而影响语言的连贯性。

②B的引用需要出处,因为作者的目的是论证中国茶历史悠久,有了出处就表明引用内容的准确真实,有来历,能够增强说服力。 19.①“围炉煮茶”方兴未艾

②被赋予新的内涵

③也有人认为他们不过是附庸风雅

20.C 21.①树本来不会“搂抱”,本句使用拟人的修辞手法,既赋予树以动感,又使人感到亲切;②“镇民被搂抱在它的浓荫里”形象地写出了龙爪榕的树荫之浓密、覆盖范围之大和人们对树与树荫的喜爱之情。 22.①原句修饰成分单独成句,起强调作用,突出了榕树枝层层伸展的情状,更具有空间感;②原句长短句结合,句式活泼,错落有致,更加具有节奏感;③原句与上下文句式和语意更加和谐一致,更符合具体语境。

23.立意:

1.坚定个人信仰,绘就时代蓝图。

2.青春逢盛世,奋斗正当时。

3.仰望星空,脚踏实地,走好青年成长之路。

试卷第2页,共2页

语文

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,17分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

谈起如何欣赏一幅中国山水画,“卧游”一词最为常用。据说,南北朝时期的宗炳,壮年时多方游历,年纪大了便将生平所到之处画在墙壁上,期望达到澄怀观道、卧以游之的效果。虽然人们常用宗炳的故事来解释卧游,但这个词可能会引起一些人的误解,认为卧游是年龄大了,玩儿不动了,躺在床上回味自己亲身游历过的风景,有种炉火旁打盹、回忆青春的感觉。事实并非如此,卧游与真实的山水没有太大的关系,它有着更为超脱的精神追求,是一种澄怀观道的精神活动。我们可以通过东晋王羲之《兰亭序》中的说法来体味这种精神活动。王羲之在与友人度过美好的一天之后,不由得感叹时光易逝、人生短暂,进而思考人生的真谛和解码人生的方式,认为人生在世,“或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外”,一静一动,一个向内一个向外,虽然方式不同,但均能在“欣于所遇”之际达到“快然自足,不知老之将至”的境界。审视王羲之所说的这两种方式,一个向内心去寻求,另一个则通过体察外在的世界去寻找。宗炳的“卧游”,有类于王羲之所谓的“取诸怀抱,悟言一室之内”,只是观赏者是通过画家构建的山水世界去体味万物、思考古今和人生,进而提高自身精神境界。

如何才能做到卧游呢?另外一些因素也不容忽视。鉴赏者首先要偷得浮生半日闲,让自己从外到内地安静下来。明代高廉《燕闲清赏笺》对“闲”做了这样的阐释:“心无驰猎之劳,身无牵臂之役,避俗逃名,顺时安处,世称曰闲。而闲者匪徒尸居肉食,无所事事之谓。俾闲而博弈樗蒲,又岂君子之所贵哉?孰知闲可以养性,可以悦心,可以怡生安寿,斯得其闲矣。”让自己从繁忙的事务中抽身出来,安静下来,才能走进一幅山水画。

其次,书房要小,即所谓的“斗室”。如果你去过故宫博物院内乾隆皇帝著名的书房“三希堂”,就会对这种“斗室”有直观的感受。在偌大的紫禁城内,由养心殿西暖阁改造成的“三希堂”仅有八平方米大小。可以想象,乾隆从繁忙的政务中偷得半日的清闲,在这个小而雅致的房间中静坐榻上,展卷鉴赏书画。三希堂内,墙上悬挂的对联“怀抱观古今,深心托豪素”,仿佛是对卧游一词的注解。

再次,展卷也有讲究,中国山水画除了如郭熙《早春图》、范宽《溪山行旅图》这样大幅的屏障外,宋元以前流传下来的画作,更多的是一卷卷小而精致的长卷作品,更适合在斗室之内欣赏。鉴赏这样的长卷时,一边展开一边卷起,目之所及总是一段一尺左右长的画面,让人产生“移步换景”的观感,能细细品味每一棵树、每一块山石、每一处溪流。明代中晚期之后,大幅立轴的作品迅速增多,被用来悬挂在壁上。鉴赏这些作品,对作品悬挂的高度、观者与作品之间的距离都有要求。选择适宜的高度和距离,观者便能按照画家的设定走进其所营造的山水世界。

卧游,除了单独欣赏,也可以邀请一两位高人雅士同观。明代周荃写信邀请周亮工赴约赏画,他在信中写道:“室不甚幽,然不燥不湿,颇可坐卧。室中所悬画,虽太旧,然是李营丘手迹,董文敏三过而三跋之,颇为识者所赏。酒不甚清,然是三年宿酝,多饮颇不使唇裂。主人虽老,然不惫,颇能尽夜奉客欢。”如此邀约卧游,让人神往。

(摘编自刘亚刚《中国山水画中的诗意与审美境界》)

材料二:

“老疾俱至,名山恐难遍睹,唯当澄怀观道,卧以游之”,南朝画家宗炳在《画山水序》里最早提出了“卧游”一词。“卧游”这一审美质量如何转化为绘画作品中的审美呈现?宗炳说“山水以形媚道”,“媚者”,悦也。审美观照的直接对象就是自然山水,而且可以通过图画就能神游山水之中,他又说“凡所游履,皆图之于室,谓人曰‘抚琴弄操,欲令众山皆响’”。人们通过这种观照不仅可以得到审美的愉悦,还可以向宇宙本体实现对道的把握。

一个人只有具备了审美心胸,才能对自然山水和山水艺术进行审美观照,才能由观照进一步达到对宇宙本体“道”的深层把握。这也是宗炳在《画山水序》中所提出的“唯当澄怀观道,卧以游之”。所谓澄怀即庄子所说的“心斋”“坐忘”,它要求人们排除一切功利欲望的计较和思考,从而使心灵处于一种虚静实明的状态,只有在这种状态下,通过“卧游”对自然山水的审美观照,才能产生符合这一审美旨趣的绘画作品,才能通过对山水艺术进行审美品味和欣赏,获得身心的愉悦。

宗炳进一步阐述了人们在审美观照中要做到“凝气怡身”。所谓“凝气怡身”就是通过对自然山水和山水艺术的观照、品味和欣赏,使观照主体获得一种审美愉悦和审美享受,从而提升到一个“神超理得”的艺术意境。在这种意境里,观照者的神思不仅要从自然山水和山水艺术的有限形态中超越出来,而且还要从自身的局限中突破出来,从而实现精神的无限自由。“澄怀观道”“凝气怡身”“神超理得”构成了三个相互映涵的美学关系,相互印证“卧游”在绘画中人与自然的关系。“卧游”也就成为绘画特别是山水画审美的质量。以“卧游”为审美指向的艺术作品就应运而生了。

(摘编自百度“文藏书画”《“卧游”这一文人意趣是如何转化到绘画中的?》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.因考虑身体限制而不能畅游山水,宗炳有了“卧游”之论,后“卧游”发展为一种普遍的文人意趣。

B.从宗炳的画论看,古代文人游山玩水与观赏山水画,有着内在的一致性,即都有精神上的某种追求。

C.要进入“卧游”境界,有些特别的要求一定要做到,比如作品悬挂的高度及观赏者与作品之间的距离。

D.“山水以形媚道”,指山水以其形态契合着自然之道;“澄怀观道”,指观赏者摒弃俗念才能悟道。

2.根据材料内容,下列说法正确的一项是( )

A.东晋王羲之《兰亭序》中的一些观点与“卧游”的本质相似,是南朝画家宗炳“卧游”的先声。

B.“卧游”与真实的山水没有太大的关系,因此人们观赏真实的山水与山水画所得就有明显不同。

C.古代山水画,寄寓了画家精神上的追求,观画者进入“卧游”境界才能领悟作画者的精神追求。

D.观画者即使足不出户,也可通过“卧游”理解人与自然的关系,这丰富和发展了山水画的创作。

3.结合材料判断,下列选项中所描述内容不能让人进入“卧游”境界的一项是( )

A.茗碗香炉人静好。桐阴悄。闲窗摹出山樵稿。

B.数萼初含雪,孤标画本难。香中别有韵,清极不知寒。

C.那用携筇著屐,空堂足写遐心。登临。近水与遥岑。

D.空山蕙帐眠清熟,一个渔舟堕枕边。却忆年时江上路,丹青浓淡是云烟。

4.“卧游”是一种怎样的精神活动?请根据材料作简要说明。

5.北宋元祐二年(1087年),秦观因精神苦闷卧床不起,友人高符仲携带王维的《辋川图》供他欣赏,告之“阅此可以疗疾”。请结合材料分析高符仲的这一举动的合理性。

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,18分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

我一生中最繁忙的时期

聂荣臻

中华中华人民共和国成立不久,中央人民政府重新任命了人民革命军事委员会的领导成员,徐向前同志被任命为中国人民解放军总参谋长,我为副总参谋长。当时由于向前同志身体抱恙,因此,原总参谋部的工作,一开始就由我代管,到1950年初,我即被正式指定为代理总参谋长。

那时全国各地实际上是实行军事管制。在中央,政府工作就是政务院管,军事工作就是中央人民政府人民革命军事委员会管。总参谋长是在党中央和中央军委的领导下,负责全军的作战和军事工作。正因为这样,我的工作非常繁忙和紧张。战争还没有完全结束,特别是向西南进军和大规模的剿匪,任务还很重,沿海的一些重要岛屿还有待解放,又要进军西藏。军队一方面要向现代化正规化迈进,要加强军兵种和军事院校的建设,另一方面又因为大规模的战争已渐趋结束,军队要精简整编,成建制的众多部队要转入到生产建设中去。军队工作真可以说是千头万绪。尤其是朝鲜战争爆发以后的1950年下半年到1952年上半年,就更为紧张。

我当时常用的工作方法,就是召集各有关部门开联席会议。这有两种形式:一种是大范围的,比如各军兵种,总参、总政、总后的联席会议;另一种是总参机关各部门的小范围联席会议。以后者居多。我觉得用联席会议解决问题的组织形式很好,各部的领导同志也愿意这么办。大家把情况凑在一起,共同提出解决办法,研究确定以后,就分头去执行,问题处理得利索,效率高,不大会出现那些文牍主义和“踢皮球”的事情。

通过这种办法,我同各部门的领导同志几乎天天见面,大家可以经常通气。那个时候公文很少,有问题大多就在会上解决。但是有一条,就是要求参加会议的人必须熟悉情况,而且能够负责,一问三不知,那可不行。后勤部门、军械部门在开会的时候可以带个搞计划的同志,因为这两个部门都有好多数目字,武器装备的数目字,物资供应的数目字,非常复杂,而且需要准确,所以准许他们带两个助手。别的部门,都是掌握情况、熟悉情况的领导同志来参加会议。

总参工作的核心部门是作战部。他们昼夜值班。早晨我首先到作战室,把前方的战事情况了解清楚,把各方面来的作战文电、各种情报在作战室看完。然后安东同志和办公室其他同志把当天要处理的事情向我一一报告。安东同志当时是原总参谋部办公室主任,他头脑清楚,需要处理的问题都安排得有条不紊。接着,我就召开联席会议。有关问题该请示的请示,我们能定的就在会上定下来。工作虽然很紧张,但颇有条理。

还有就是毛泽东、周恩来同志那里经常叫我去汇报、谈话或开会。这些会议大多是在晚上进行,而原总参谋部的工作在白天,这样我休息的时间就很少了。每周总有几个夜晚不能睡觉,更没有什么星期天和节假日,这也是当时我特别劳累的一个原因。

毛泽东同志历来对有关作战的事情和军队方面的重大问题非常重视,都是亲自过问,有关文电,亲自批阅。他非常忙,常常是彻夜工作,凌晨或天亮以后才睡觉。白天他睡觉的时候,我一般不去找他,但在战争时期,一些很急的事情,或需要立即处理的作战方面的紧急电报,也只好去把他叫醒。

我的工作中,还经常碰到战争和军队建设方面的财务开支、物资供应和交通运输等问题。那个时候不像现在,财政部门很不健全,每年也没有一个统一的规划或预算,究竟这一年要用多少钱,谁也说不准。只能是靠国家财经委员会随时根据经济情况和前方的需要来拨款。因为刚刚胜利,国内的中心任务是恢复国民经济,但仗还在打,我们是边打边建,两个方面都要照顾好。所以打那么大的战争,财政、物资各方面都要组织好、协调好,这要费很大的精力。

在这方面,大小问题我都是首先去找恩来同志的。恩来同志日理万机,全国刚解放,政府工作百废待兴,又要忙于应付战争的各项工作,他思路敏捷,处理问题细致周到,确实不愧为中央军委和毛泽东同志的好参谋长。为了支援战争和军队建设,恩来同志日夜操劳,是付出了很大心血的。当然,实际执行还是要我们下手干,政府管不了那么具体。当时政府部门也是很精干的,不像现在分工这样细。刚进城时候的政府实际上就是1948年在石家庄成立的华北人民政府,仍由董必武同志任主席。进北平以后,他那个机构就代管全国行政事务方面的事情了,直到1949年10月1日才成立了中央人民政府。中央人民政府的底子就是华北人民政府,在它那个基础上组织了各个部。

由于我在原总参谋部那一段工作过于紧张,后来就病倒了。1952年9月,一天我和彭德怀同志到京郊视察国防工程,回到办公室就突然摔倒在地,经检查是脑平衡神经失调,高血压、心脏病。1953年朝鲜战争实际上停下来以后,经中央和军委批准,我才辞去了代理总参谋长的职务,休息养病。虽然那一段工作十分紧张,但我的心情却是很愉快的。

(有删改)

6.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.新中国成立初期,西藏地区及沿海的一些岛屿还未解放,但大规模的战争已渐趋结束,加强部队现代化,正规化建设等工作任务真是千头万绪。

B.聂荣臻同志常常召集各有关部门开联席会议,他认为这种联席会议办事效率高,解决问题更利索,可以有效减少部门之间相互“踢皮球”的现象。

C.聂荣臻同志既有原则性又人性化,开会的时候可以不用纸质材料,但要求参加会议的人必须了解情况,且可以根据情况调整与会人员。

D.全国刚解放时期,周恩来同志一方面要主持政府工作,另一方面又要忙于应付战争的各项工作,从决策到执行,事无巨细,躬身参与。

7.下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.文章以事写人,在聂荣臻回忆的一系列事件中,我们可以从朴实无华的叙述中感受到聂荣臻生活的忙碌,品质的卓越。

B.文章的核心内容都是围绕“我一生中最繁忙的时期”来组织材料的,内容涉及多个方面,遵循实录原则。

C.由于高强度的工作,聂荣臻同志生病了,但他还继续带病工作,这个回忆片段从侧面突显出他鞠躬尽瘁的精神面貌。

D.文章的整体语言风格浅显易懂,口语和书面语相结合,叙述口吻稳重、平实,给人一种自然亲切之感。

8.文章的结尾为什么说“虽然那一段工作十分紧张,但我的心情却是很愉快的”?

9.本文是一篇回忆录,回忆录最大的特点就是真实性,请谈一谈文章是如何体现这一特点的。

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成10~14题。

郭橐驼,不知始何名。病偻,隆然伏行,有类橐驼者,故乡人号之“驼”。驼闻之,曰:“甚善。名我固当。”因舍其名,亦自谓橐驼云。

其乡曰丰乐乡,在长安西。驼业种树,凡长安豪富人为观游及卖果者,皆争迎取养。视驼所种树,或移徙,无不活,且硕茂,早实以蕃。他植者虽窥伺效慕,莫能如也。

有问之,对曰:“橐驼非能使木寿且孽也,能顺木之天,以致其性焉尔。凡植木之性,其本欲舒,其培欲平,其土欲故,其筑欲密。既然已,勿动勿思,去不复顾。其莳也若子,其置也若弃,则其天者全而其性得矣。故吾不害其长而已,非有能硕茂之也;不抑耗其实而已,非有能早而蕃之也。他植者则不然根拳而土易其培之也若不过焉则不及苟有能反是者则又爱之太恩忧之太勤旦视而暮抚已去而复顾。甚者,爪其肤以验其生枯,摇其本以观其疏密,而木之性日以离矣。虽曰爱之,其实害之;虽曰忧之,其实仇之,故不我若也。吾又何能为哉!”问者曰:“以子之道,移之官理,可乎?”驼曰:“我知种树而已,官理,非吾业也。然吾居乡,见长人者好烦其令,若甚怜焉,而卒以祸。旦暮吏来而呼曰:‘官命促尔耕,勖尔植,督尔获,早缫而绪,早织而缕,字而幼孩,遂而鸡豚。’鸣鼓而聚之,击木而召之。吾小人辍飧饔以劳吏者,且不得暇,又何以蕃吾生而安吾性耶?故病且怠。若是,则与吾业者其亦有类乎?”

问者曰:“嘻,不亦善夫!吾问养树得养人术。”传其事以为官戒。

——《种树郭橐驼传》

10.下列对文中画波浪线部分所做的断句,正确的一项是( )

A.他植者则不然根拳/而土易其培之也/若不过焉则不及/苟有能反是者/则又爱之太恩/忧之太勤/旦视而暮抚已去/而复顾。

B.他植者则不然/根拳而土易/其培之也若不过焉/则不及苟有能反是者/则又爱之太恩/忧之太勤/旦视而暮抚/已去而复顾。

C.他植者则不然根拳/而土易其培之也/若不过焉/则不及苟有能反是者/则又爱之太恩/忧之太勤/旦视而暮抚已去/而复顾。

D.他植者则不然/根拳而土易/其培之也/若不过焉则不及/苟有能反是者/则又爱之太恩/忧之太勤/旦视而暮抚/已去而复顾。

11.下列对文中加点词语相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.培,即培土,也叫壅土。为保护植物在其根基部分土,有防止植物倒伏,促进植物根部发育等作用。

B.缫,把蚕茧浸在热水里抽出蚕丝。缫丝是制丝的一个主要工序,传说黄帝之妻嫘祖是养蚕缫丝的创始人。

C.鸣鼓,指公开宣布罪状,加以声讨。例如屈原《国殇》:“霾两轮兮絷四马,援玉枹兮击鸣鼓。”就是此意。

D.飱饔,晚餐和早餐。周朝时亦是招待宾客的两种礼宴,“飱,客始至之礼;饔,即将币之礼。”(郑玄注)

12.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.郭橐驼是个身份低下的小人物,却处处表现出他的不同寻常:欣然接受丑陋之名,身怀种植绝技。

B.郭橐驼种树之法为顺其自然,不善植者看似用心实则妨害。文章运用了对比的手法,写得真实生动。

C.郭橐驼认为自己有本领让果树早结果,并且果实丰硕的秘诀是他没有伤害果树,没有仇视果树。

D.本文兼有寓言性质,通过郭橐驼的事迹,规劝为政不可扰民,要“顺天致性”,让百姓休养生息。

13.把文中画线的句子翻译成现代汉语。

(1)驼业种树,凡长安豪富人为观游及卖果者,皆争迎取养。

(2)早织而缕,字而幼孩,遂而鸡豚。

14.这篇文章借助的郭素驼的话,说明了怎样的道理?

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面的诗歌,完成15~16题。

自遣①

杜牧

四十已云老,况逢忧窘馀。

且抽持板手,却展小年书。

嗜酒狂嫌阮,知非晚笑蘧②。

闻流宁叹吒,待俗不亲疏。

遇事知裁剪,操心识卷舒。

还称二千石,于我意何如?

[注]①此诗写于金昌二年(842),诗人四十岁,受到宰相李德裕的排挤被外放,任黄州刺史。②蘧:指蘧瑗,春秋时卫国人。《淮南子 原道训》记载他年五十而知四十九年非。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.前两句点明诗人作诗自我排遣的原因,展现了诗人困窘不得志的境遇。

B.“持板手”与“小年书”反向对举,表现了诗人摆脱政务暂得消遣的宽慰。

C.诗人用阮籍、蘧瑗的典故,委婉含蓄地表达了诗人内心的愤懑无奈。

D.全诗的情绪跌宕起伏,多有变化,末句以发问收束,情绪激愤。

16.“闻流宁叹吒,待俗不亲疏。遇事知裁剪,操心识卷舒”诠释了怎样的处世之道,请结合诗句分析。

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《梦游天姥吟留别》中,“____________,____________”两句写李白在梦境中登天姥山时的所见所闻、太阳从海上升起诗人耳畔萦绕着天鸡的叫声。

(2)苏轼在《念奴娇·赤壁怀古》中,用“____________,____________”两句感叹自己多愁善感,过早长出花白头发。”

(3)《荀子·劝学》中运用举例论证借助外物的重要性时说,终日殚精竭虑思考却“____________”,踮起脚极目远望也“____________”。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共2小题,9分)

阅读下面的文字,完成18~19题。

【A】“旧雪未及消,新雪又拥户”,凛冬时节,围坐香屑小炉,手握诗词半卷,三五好友,谈天说地,共品茶香……最近,多地掀起冬季消费新风潮, ① ,大有接续露营成为城市新消费的趋势。据统计,“围炉煮茶”在某短视频平台上的话题播放量已超过16亿次,各电商平台上更有上万件有关商品。与此同时,我国申报的“中国传统制茶技艺及其相关习俗”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录,“中国茶”再次得到了世界的认可。

【B】《茶经·六之饮》记载:“茶之为饮,发乎神农氏。”中国茶作为一个有着千年历史的文化传统,其厚重广博已经毋庸置疑;同时,一个文化传统如何走入当代,融入今天的城市生活,同样还需要 ② 。除了茶本身之外,年轻人更重视的还是社交价值,比如精致的摆拍、讲究的仪式、闲适的情调等等。当然, ③ :出去喝个茶,还讲究穿搭、出片,多半不是真的冲着茶去的。其实,人的消费行为,大体都是有多元意义的,哪怕满足口腹之欲只是品茶的一小部分目的,但只要能在过程中感受到喝茶带来的美好,感受到茶文化的独特魅力,这就足够了。

18.文中A、B两处引用,一个提供了出处,一个没有提供出处,原因是什么?

19.请结合材料,在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

(二)语言文字运用II(本题共3小题,11分)

阅读下面的文字,完成20~22题。

这棵名叫“龙爪”的大榕树,已有八百多年的寿数,其高、其宽、其粗、其壮、其繁茂、其绵绵瓜瓞之状……简直不再是一棵树,而已变作一座城堡。此时此刻,大群大群的镇民被搂抱在它的浓荫里,妇女、老人、孩子,闲坐着聊天、打牌、择菜、嬉戏……龙爪榕对他们而言,也已不是一棵树,而是乡村,是家园,是父母双亲,是丈夫妻子,是儿子闺女,是厨房的灶火,是锅里的食物,是阳光雨露,是水和空气,还是远祖的气息……镇上的古树还有不少,然而,全镇子内内外外,哪一棵都没有龙爪榕这么煌煌赫赫,它的“爪”大约已繁衍出十万个了吧?多个“大爪”已熬成古树级别,稳稳站立在属于它们的家族祖庙里;更多的“中爪”如霹雳连发,威威猛猛地伸向四面八方;难以计数的“小爪”则像滚滚而过的流云,从高天、半空和低处向你压过来,蔓延着。于是乎,你的眼睛里已全部是龙子、龙孙、龙孙孙们的刀枪剑戟,或曰手臂连着手臂,气势顶着气势,山连着山。俯身向地下看,龙爪榕的布局也是一个合纵连横的大战场,数个大根凸起,在地面上盘起让人不解其意的各种图形。更多的中根、小根乃至小小根,则一直延伸过来,生长到深不可测、宽不可测、远不可测的未知——也许整个古镇的地下,都是它的根系在维系和支撑着吧?

20.下列各句中的问号,和文中最后一句的问号作用相同的一项是( )

A.怎样阅读《红楼梦》这样的长篇小说呢?可以从三个方面来把握。

B.这是多么令人敬佩啊!难道不值得我们学习吗?

C.祥林嫂,你们的阿毛如果还在,不是也就有这么大了么?

D.可是问题却在于:我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢?

21.拟人是把物当作人来写的修辞格。请据此对文中画横线的句子所用拟人手法进行简要分析。

22.文中画波浪线的句子可以改写成“难以计数的‘小爪’则像压过来的滚滚而过的蔓延着的流云。”从语义上看二者基本相同,为什么说原文表达效果更好?

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。

中国共产党革命先驱王若飞说“我生为真理生,死为真理死”,袁隆平为了解决中国人的吃饭问题而一生致力于杂交稻事业,黄文秀为了家乡的脱贫和发展献出了年轻的生命。他们的人生追求紧扣时代脉搏,与祖国和人民息息相关。

而现实生活中,有人一味追求金钱、享乐和权力,最终迷失了自我,甚至身陷囫囵。

以上材料对当代青年颇具启示意义。请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

1.C 2.D 3.B 4.卧游,是观赏者身居斗室,排除一切功利欲望的计较,去观赏画家构建的山水世界(中国山水画),从而体味万物、思考古今和人生,进而提高自身境界的精神活动。 5.秦观卧床不起是因为精神苦闷,而非身体疾病,这当与他不能忘怀得失有关;辋川是王维的隐居之地,《辋川图》是他的山水画作品;观赏山水画以达成“卧游悟道”(让人内心安静,摒弃功利欲望,实现精神自由)是古代普遍的文人意趣;邀人赏画,相与“卧游”也是古代文人风尚,因此高符仲携画供秦观欣赏,希望秦观“阅此可以疗疾”。

6.D 7.C 8.①新中国成立初期,聂荣臻同志身兼要职,军队工作千头万绪,没有太多休息时间,甚至身体都出现了问题,工作十分紧张。②尽管工作劳累,但聂荣臻同志是在为国家的全面解放与建设忙碌,在为新中国的发展贡献自己的力量,聂荣臻同志甘之如饴,因此心情是愉快的。 9.①文章以新中国成立初期作为叙述背景,再现当时工作忙碌的场景,具有时代的真实性。②文章以“我”的视角将生活中的各种烦琐事件串联起来,广泛触及当时“我”生活的各个角落,具有生活的真实性。③文章在叙述“我”忙碌的同时,又反映了当时毛泽东,周恩来等同志本来的生活工作面貌,增强了文章的真实性。④文章恰当的议论,抒情,有助于作者表达真实情感,增强了文章的真实性。

10.D 11.C 12.C 13.(1)郭橐驼以种树为职业,凡是长安城里种树经营园林游览和做水果买卖的豪富人,都争着迎接和雇佣他。

(2)早些织你们的线,养育你们的小孩,喂大你们的鸡和猪。 14.无论种树或治民,都要“顺天致性”,而不宜违逆其道。

15.B 16.①处世内敛理性。听到流言蜚语也不像以前那样怒发冲冠,而是宁可叹息而不表露出来;处理世俗事务时也学会了一视同仁。

②处世懂分寸知取舍。遇到事情懂得如何斟酌取舍,在性情方面也明了退让的好处。

17.(1)半壁见海日 空中闻天鸡

(2)多情应笑我 早生华发

(3)不如须臾之所学也 不如登高之博见也

18.①A处引用“旧雪未及消,新雪又拥户”不需出处,因为作者把引用的内容化到自己语言中,成为作者语言的一部分,作者只取其意思,没有别的用意。加上出处,反而影响语言的连贯性。

②B的引用需要出处,因为作者的目的是论证中国茶历史悠久,有了出处就表明引用内容的准确真实,有来历,能够增强说服力。 19.①“围炉煮茶”方兴未艾

②被赋予新的内涵

③也有人认为他们不过是附庸风雅

20.C 21.①树本来不会“搂抱”,本句使用拟人的修辞手法,既赋予树以动感,又使人感到亲切;②“镇民被搂抱在它的浓荫里”形象地写出了龙爪榕的树荫之浓密、覆盖范围之大和人们对树与树荫的喜爱之情。 22.①原句修饰成分单独成句,起强调作用,突出了榕树枝层层伸展的情状,更具有空间感;②原句长短句结合,句式活泼,错落有致,更加具有节奏感;③原句与上下文句式和语意更加和谐一致,更符合具体语境。

23.立意:

1.坚定个人信仰,绘就时代蓝图。

2.青春逢盛世,奋斗正当时。

3.仰望星空,脚踏实地,走好青年成长之路。

试卷第2页,共2页

同课章节目录