第一单元3.1 蜀道难课件(共40张PPT)统编版(部编版)选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 第一单元3.1 蜀道难课件(共40张PPT)统编版(部编版)选择性必修下册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-30 06:25:29 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

蜀道难

语 文

内容索引

文本精读透解词句

整合赏析教考衔接

素材挖掘提升素养

迁移阅读模拟演练

文本精读透解词句

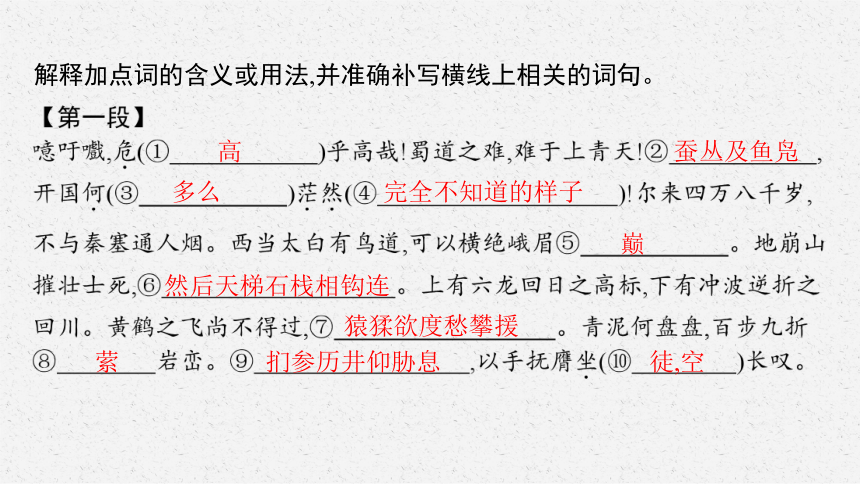

解释加点词的含义或用法,并准确补写横线上相关的词句。

高

蚕丛及鱼凫

多么

完全不知道的样子

巅

然后天梯石栈相钩连

猿猱欲度愁攀援

萦

扪参历井仰胁息

徒,空

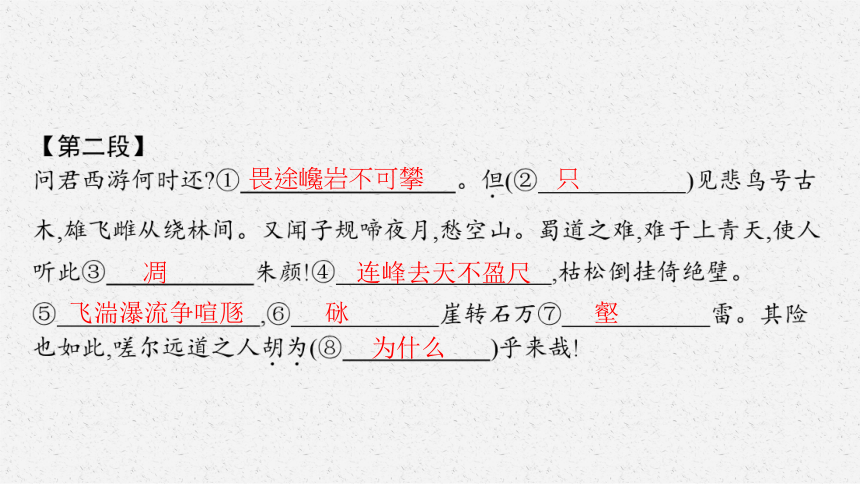

畏途巉岩不可攀

只

凋

连峰去天不盈尺

飞湍瀑流争喧豗

砯

壑

为什么

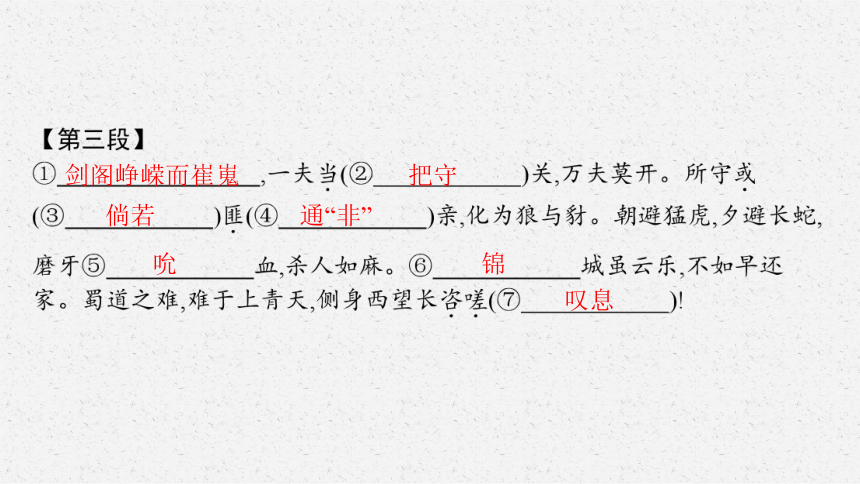

剑阁峥嵘而崔嵬

把守

倘若

通“非”

吮

锦

叹息

整合赏析教考衔接

一、美点赏析

美点一 想象丰富奇特

李白这首诗中的想象力是惊人的,超越时空限制,不受任何约束。从蚕丛开国、五丁开山的古老传说到“朝避猛虎,夕避长蛇”的可怕现实,从六龙回日之九重云霄到冲波逆折之百丈深渊;既有“百步九折”“连峰去天不盈尺”“枯松倒挂倚绝壁”各种图景展现,又有“悲鸟号”“子规啼”“砯崖转石万壑雷”诸般音响激荡;甚至还有“扪参历井仰胁息,以手抚膺坐长叹”的切身经历。凭借神奇的想象,作者具体描绘出了蜀道峥嵘崔嵬的面貌,生动渲染出了它阴森幽邃的氛围,使人如身临其境。欧阳修曾说“蜀道之难难于上青天,太白落笔生云烟”(《太白戏圣俞》),形象地说出了人们读《蜀道难》后所得到的艺术感受。

美点二 大量引用神话传说

作者将神话、传说与他的奇特想象和恣意夸张结合在一起,使三者相辅相成,交融为一体,这是李白诗浪漫主义风格的又一个显著特征。在这首诗里,作者采撷了蚕丛开国、五丁开山、子规啼恨的古老传说及六龙回日的瑰丽神话,把它们编织在他对蜀道艰难的奇特想象和夸张描绘之中,为笔下的山岭石栈涂抹上一层古朴悲凉而又神奇迷离的色彩,使整首诗散发出浓郁的浪漫气息。这些神话、传说,既是作者想象的内容,也是他恣意夸张的体现,三者互为表里,难以拆分。

美点三 语言的奔放恣肆,句式灵活多变

李白生性豪放不羁,写诗也喜欢用句式自由的歌行体,以便任意驰骋才气,表达胸中起伏多变的强烈感情。这首诗是七言歌行,句式以七言为主,又掺杂以四言、五言、八言等,短者仅三字,长者达十一字,长短不等,错落交接,时而散漫,时而整齐,随心所欲,又舒卷自如。再从语言来看,既有“一夫当关,万夫莫开”的匀称整饬,也有“嗟尔远道之人胡为乎来哉”的散漫舒展;既有“枯松倒挂倚绝壁”之精练凝重,也有“锦城虽云乐,不如早还家”之流畅轻快。“蜀道之难”一句同义反复,是故作重笔以提起气势;“噫吁嚱”三字选用惊叹词,乃无心弄巧却别具风致……总之,其语言奔放恣肆,似冲口而出,却又无所不宜,对内容的表达与情感的抒发起了富有成效的辅助作用。

二、名句集训

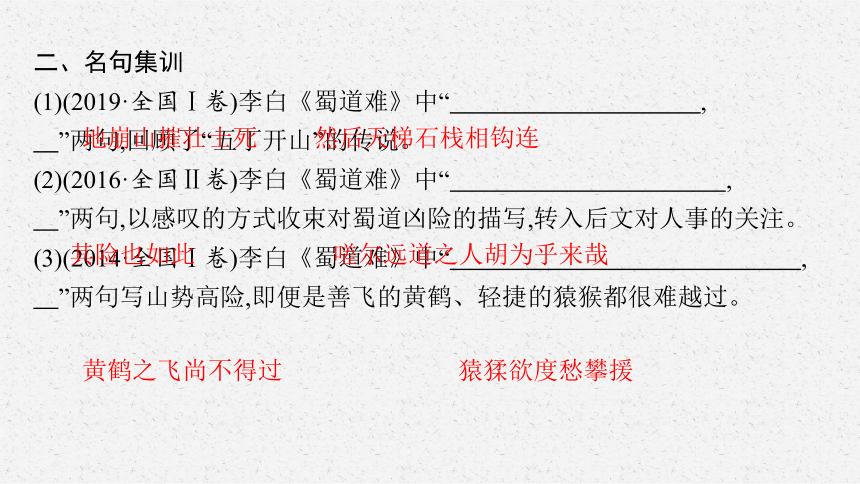

(1)(2019·全国Ⅰ卷)李白《蜀道难》中“ , ”两句,回顾了“五丁开山”的传说。

(2)(2016·全国Ⅱ卷)李白《蜀道难》中“ , ”两句,以感叹的方式收束对蜀道凶险的描写,转入后文对人事的关注。

(3)(2014·全国Ⅰ卷)李白《蜀道难》中“ , ”两句写山势高险,即便是善飞的黄鹤、轻捷的猿猴都很难越过。

地崩山摧壮士死 然后天梯石栈相钩连

其险也如此 嗟尔远道之人胡为乎来哉

黄鹤之飞尚不得过 猿猱欲度愁攀援

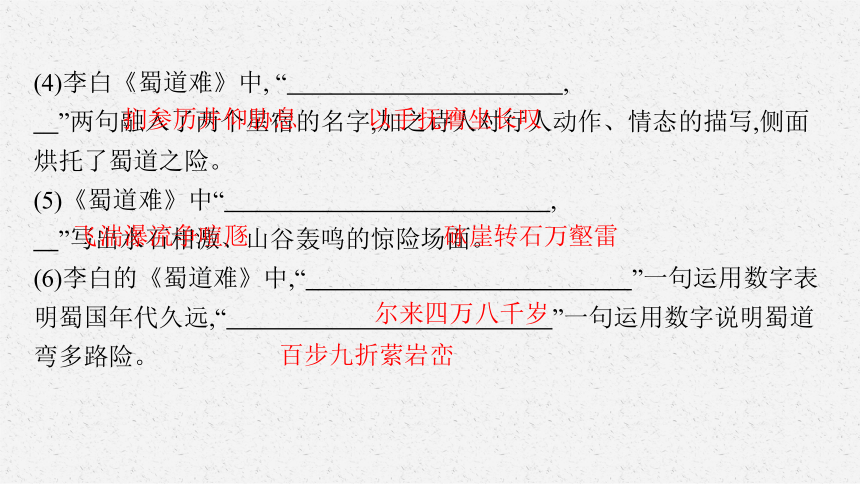

(4)李白《蜀道难》中, “ , ”两句融入了两个星宿的名字,加之诗人对行人动作、情态的描写,侧面烘托了蜀道之险。

(5)《蜀道难》中“ , ”写出水石相激、山谷轰鸣的惊险场面。

(6)李白的《蜀道难》中,“ ”一句运用数字表明蜀国年代久远,“ ”一句运用数字说明蜀道弯多路险。

扪参历井仰胁息 以手抚膺坐长叹

飞湍瀑流争喧豗 砯崖转石万壑雷

尔来四万八千岁

百步九折萦岩峦

(7)李白在《蜀道难》中,用“ , ”两句写出了山之高、水之曲的特点。

(8)李白的《蜀道难》中“ , , ”三句形象地写出了剑阁地势险要、易守难攻的特点。

(9)太白山是秦岭主峰,位于秦岭山脉的中段,它那高耸入云的雄伟气势,瞬息万变的气候,自古以来就为文人学士所向往。李白的《蜀道难》中,诗句“ , ”,意思是说因为这座山太高了,所以自古以来秦蜀之间少有来往。

上有六龙回日之高标 下有冲波逆折之回川

剑阁峥嵘而崔嵬 一夫当关 万夫莫开

西当太白有鸟道 可以横绝峨眉巅

三、文化常识

又闻子规啼夜月

子规:即杜鹃,又名杜宇,相传为蜀国古望帝魂魄所化,啼声哀怨动人。常作

的象征。

·

·

伤春、悼亡(答案不唯一)

四、作家概览

诗人生平 作品发展历程 作品特点

1.读书漫游期:李白先后去过二百多个州县、八十多座名山,游览过的江河湖溪有六十多处。总之当时能去的地方,他差不多转了一个遍。 这一时期诗人的生活主要是游山览水,所以其诗歌主要是山水诗。江陵和金陵是六朝乐府民歌西曲歌和吴声歌曲的发源地,李白漫游于此,深受影响,因此也写了不少优秀的乐府诗和一些赠别诗。代表诗作:《渡荆门送别》《春夜洛城闻笛》《山中问答》。 思想内容

(1)讴歌理想,抒发悲愤。李白曾言“奋其智能,愿为辅弼,使寰区大定,海县清一”,一生以实现“谈笑安黎元”“终与安社稷”为理想。

诗人生平 作品发展历程 作品特点

2.长安求仕期:李白的四处漫游终于使他名动京师,唐玄宗终于知道了李白。天宝元年(742),玄宗召他入京,供奉翰林,他开始了一生中最为得意的时期。 经过三年的京城生活,诗人对当时的社会现实以及藏在“开元盛世”后的腐败现象和宫廷内幕有了初步认识,并用他的诗歌予以无情的揭露和深刻的批判。这一时期的诗歌创作与前一时期相比具有强烈的现实性和战斗性。代表诗作:《行路难》《送友人入蜀》《月下独酌(其一)》。 (2)蔑视权贵,追求自由。现实的黑暗使他理想幻灭,他渴望个性的自由和解放,因此他或纵酒狂歌,或寻仙学道,最终,他把美好的大自然作为理想的寄托、自由的化身来歌颂。

诗人生平 作品发展历程 作品特点

3.再度漫游期:李白离开长安,是迫不得已的。遭谗而被放还,他心里是极不甘心的。离开长安后,李白开始了新的漫游生活。在洛阳,他遇见了杜甫,并相约同游。两人在同游之时又遇见高适。随后,他重游了许多地方。 这一时期的诗歌创作主要有如下三个方面的特点:一是更加无情地揭露、讽刺当时腐败的政治和统治者的穷兵黩武给人民带来的苦难,二是以诗歌创作寄托其愤世嫉俗、向往自由的思想感情,三是描绘祖国的山水风光。代表诗作:《梦游天姥吟留别》《将进酒》《宣州谢朓楼饯别校书叔云》《登金陵凤凰台》。 (3)揭露现实,抨击时政。他大胆揭露统治集团的荒淫腐败,表明了不合作的态度。他的反抗性格和叛逆精神具有深刻的爱国内涵,并富于社会意义和时代特征。

(4)情绪起伏,充满矛盾。他的诗既有清高傲岸的一面,又有人生如梦、及时行乐、逃避现实等消极颓废的一面。

诗人生平 作品发展历程 作品特点

4.身经战乱期:安史之乱爆发,李白避居庐山。李白应邀入永王李璘幕府。永王因违背肃宗命令东巡而被肃宗击败。李白受牵连而被判罪,长流夜郎。乾元二年(759)遇赦,终获自由。唐代宗宝应元年(762),李白去世。 这一时期的作品,有不少是反映安史之乱的社会现实和抒发诗人忧国忧民的思想情感的,有些是抒发他报国靖乱的壮志的,也有不少是表现他蒙冤遭贬的悲愤之情的。代表诗作:《树中草》《南奔书怀》《早发白帝城》《与史郎中钦听黄鹤楼上吹笛》。 艺术风格:浪漫主义

(1)强烈的主观色彩。诗人侧重抒写豪迈气概和激昂情怀,很少对客观物象和具体事件进行细致的描述。其诗歌的跳跃性极强,以此来表现感情的变幻无常。

(2)充沛的气势。李白诗的抒情往往是喷发式的,奔涌而出,其间裹挟着强大的力量,而且意象雄奇壮美。

(3)丰富奇特的想象,大胆惊人的夸张,天马行空,变幻莫测,奇之又奇。

(4)语言清新俊逸。如:“清水出芙蓉,天然去雕饰。”

(5)与风格相适应,多用便于纵横驰骋、随意抒写的以乐府体为主的古诗,尤其是七言歌行。

五、链接高考

(一)(2018·北京卷)阅读下面这首词,完成1~3题。

满江红·送李正之提刑入蜀①

辛弃疾

蜀道登天,一杯送绣衣②行客。还自叹中年多病,不堪离别。东北看惊诸葛表,西南更草相如檄③。把功名收拾付君侯,如椽笔。 儿女泪,君休滴。荆楚路,吾能说。要新诗准备,庐山山色。赤壁矶头千古浪,铜鞮陌④上三更月。正梅花万里雪深时,须相忆。

注①这首词作于宋孝宗淳熙十一年(1184),当时辛弃疾闲居江西上饶。提刑,官名,主管地方司法、监察等事务。②绣衣:官服。③相如檄:司马相如所作《喻巴蜀檄》,主旨是安抚巴蜀百姓。④铜鞮陌:代指襄阳。

1.下列对本词的理解,不正确的一项是( )

A.词的开头四句,先写对方行程,再写自己的多病与离愁,暗含蹉跎失志的惆怅。

B.李正之即将远赴蜀地担任要职,作者满含深情地称许友人才华出众,巨笔如椽。

C.作者认为荆楚路上的江山美景都是作诗的好素材,如庐山景、赤壁浪、襄阳月。

D.词的结尾两句,怀念过去与李正之雪中赏梅的情景,表达对友谊的珍惜与赞美。

D

解析 “正梅花万里雪深时,须相忆”中“正”是正当的意思,这里是说现在正是万里飘雪、梅花盛开之时,故“怀念过去与李正之雪中赏梅的情景”错。

2.辛弃疾词善于借用典故和化用前人佳句来抒情达意。下列分析,正确的一项是( )

A.“东北看惊诸葛表”,借用诸葛亮上表出师的典故,勉励友人报国立功。

B.“赤壁矶头千古浪”,借用苏轼游览赤壁的典故,抒发人生短暂的感慨。

C.“蜀道登天”,化用李白“蜀道之难,难于上青天”,表达对友人的担忧,望其早归。

D.“儿女泪,君休滴”,化用王勃“无为在歧路,儿女共沾巾”,表现宦游漂泊的凄苦。

A

解析 B项,借用苏轼游览赤壁的典故,意在强调祖国山河的壮丽与英雄人物的辈出等;C项,“担忧”“望其早归”错,该典故是鼓励友人建功立业;D项,“儿女泪,君休滴”表达的是对友人的劝慰,而非“表现宦游漂泊的凄苦”。

3.清人陈廷焯《白雨斋词话》评论本词的艺术特色说:“龙吟虎啸之中,却有多少和缓。”请谈谈你对上述评论的理解,结合具体词句作简要阐释。

参考答案 ①本词整体风格豪放,但又收放自如,时有柔和之笔。②比如上片“东北看惊诸葛表,西南更草相如檄”气势雄奇,下片“要新诗准备,庐山山色”“赤壁矶头千古浪,铜鞮陌上三更月”意境宏阔,皆是典型的豪放之笔,堪称“龙吟虎啸”。③比如上片“还自叹中年多病,不堪离别”低回婉转,下片“正梅花万里雪深时,须相忆”清丽隽永,皆堪称“和缓”。

解析 本题要求从诗歌的谋篇布局以及表达技巧的角度对诗歌进行赏析。具体作答时,应先分析题干中陈廷焯对本词艺术特色的评论,抓住“龙吟虎啸”“和缓”两个关键词,回到原词找寻相关词句并加以阐释。

(二)(2016·全国Ⅰ卷)阅读下面这首唐诗,完成4~5题。

金陵望汉江

李 白

汉江回万里,派作九龙盘①。

横溃豁中国,崔嵬飞迅湍。

六帝沦亡后②,三吴不足观③。

我君混区宇,垂拱众流安。

今日任公子,沧浪罢钓竿④。

注①派:河的支流。长江在湖北、江西一带,分为很多支流。②六帝:代指六朝。③三吴:古吴地后分为三,即吴兴、吴郡、会稽。④这两句的意思是,当今任公子已无须垂钓了,因为江海中已无巨鱼,比喻已无危害国家的巨寇。任公子是《庄子》中的传说人物,他用很大的钓钩和极多的食饵钓起一条巨大的鱼。

4.诗的前四句描写了什么样的景象 这样写有什么用意

这四句描写了江水万流横溃、水势浩瀚、气势宏大的景象。作者以此为下文颂扬盛唐天下一家、国运兴盛积蓄气势,有利于突出诗的主旨。

5.诗中运用任公子的典故,表达了什么样的思想感情

①作者以水无巨鱼代指世无巨寇,表达了对大唐一统天下、开创盛世伟绩的歌颂;②作者自比任公子,觉得在太平盛世没有机会施展才干,不免流露出一丝英雄无用武之地的失落。

素材挖掘提升素养

一、人物颁奖词

李 白

他自由,豪爽,不受名利与富贵的羁绊;他逍遥自在,四处行走,仿佛世间的种种纷争与摩擦都和他无关;他只关心他的朋友,他的诗,他的酒。他就是他,独一无二的诗仙。

二、观点聚焦

课文素材

丰富的想象、奔放的语言、雄健的笔调,生动地描绘了由秦入蜀道路上奇丽险峻的山川景色。既写了蜀道的艰难,又写了人生旅程的艰辛,并寄寓着对国事的忧虑和担心。全诗以感情强烈的咏叹凭空起势,继之神奇悲壮的古代传说和奇丽险峻的山水景物。大起大落的跳跃式的诗歌情感结构,给人以奔腾回旋的动感;寓于其中的气吞山河的宏伟气魄,给人以涤荡心灵的强烈震撼。

【角度点拨】

三、素材拓展

李白经典名句赏析

1.弃我去者昨日之日不可留,乱我心者今日之日多烦忧。

【简析】语出李白《宣州谢朓楼饯别校书叔云》诗。无数个弃我而去的昨日是不可挽留的,许多个迎我而来的今日却使我心烦意乱,无限忧愤。诗句表现了诗人虚度年华、壮志未酬的悲愤心情。

2.抽刀断水水更流,举杯销愁愁更愁。

【简析】语出李白《宣州谢朓楼饯别校书叔云》诗。想举起酒杯以酒解愁,但却更增加了忧愁,如同抽出刀想割断流水,水流得会更加湍急。诗句极言其愁思难解。

3.大鹏一日同风起,抟摇直上九万里。

【简析】语出李白《上李邕》诗。一日大鹏鸟乘风飞起,驾上龙卷风就盘旋直上,高达九万里。诗句表现了作者的雄伟志趣。

4.天生我材必有用,千金散尽还复来。

【简析】语出李白《将进酒》诗。天生我于世,必然有用处,(今天破费一点算什么,)千金散尽还会再来的。后人常引用上句用以劝人不要自暴自弃。

5.仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人。

【简析】语出李白《南陵别儿童入京》诗。仰天大笑走出家门,应诏赴京,我岂是那些草野间无所作为的人!诗句表现了诗人强烈的自信。

迁移阅读模拟演练

一、阅读下面这首唐诗,完成1~2题。

送裴十八图南归嵩山二首(其一)①

李 白

何处可为别 长安青绮门。

胡姬招素手,延客醉金樽。

临当上马时,我独与君言。

风吹芳兰折,日没鸟雀喧。

举手指飞鸿,此情难具论。

同归无早晚,颍水②有清源。

注①该诗作于李白在长安生活的最后一年。②颍水:许由曾在此洗耳。

1.下面对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.诗歌起首两句,以设问入题,点明在青绮门送别友人,为下文抒发与友人的离别之情做铺垫。

B.诗歌三、四句,以酒肆中侍酒胡姬招手邀请去那里饮酒,婉转表达诗人对裴十八的不舍之情。

C.诗歌九、十句,表达了诗人坚持自己的鸿鹄之志,虽然身处逆境,也绝不向现实低头的豪情。

D.诗歌末尾两句,表明了两人对现实的清醒认识,暗含了诗人对裴十八归隐生活的赞同。

C

解析 “也绝不向现实低头的豪情”错误,这两句诗表示自己要像鸿鸟一样展翅高飞,离开长安。“难具论”是“难以详说”的意思,表明感情复杂,不能说是“绝不向现实低头的豪情”。

2.“风吹芳兰折,日没鸟雀喧”两句运用了比喻的修辞手法,请简要分析。

①“风吹芳兰折”喻指政治环境恶劣,贤人遭受排挤。②“日没鸟雀喧”喻指朝廷昏聩,奸臣得志猖狂。③这两句诗包含了诗人深广的忧愤之情。

二、阅读下面这首唐诗,完成3~4题。

折荷有赠

李 白

涉江玩秋水,爱此红蕖鲜。

攀荷弄其珠,荡漾不成圆。

佳人彩云里,欲赠隔远天。

相思无因见,怅望凉风前。

3.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.开头两句还只是兴起,但它在感情的抒发与意境的创造上,已为整首诗奠定了基调。

B.“攀荷弄其珠”与南朝民歌《西洲曲》“低头弄莲子,莲子清如水”有异曲同工之妙。

C.“佳人彩云里”中的“彩云”表达了对“佳人”的赞美,带有一种翩跹起舞的意味。

D.诗歌末句不仅有人景画面、心理刻画,还与首句遥相呼应,使诗歌意境自然浑成。

C

解析 “佳人彩云里”中的“彩云”表达了对“佳人”的思念,带有一种虚无缥缈、行踪不定的意味。

4.这首诗表现了主人公怎样的心理变化过程 请结合全诗内容加以简析。

①一、二句写主人公唯独喜爱“秋水”中的“红蕖”,表现其对专一爱情的渴望与向往。②三、四句写主人公希望“攀荷”,“荷”谐音“合”,却“不成圆”,表现其渴望爱情而不得的焦虑与苦闷。③后四句写主人公与“隔远天”的“佳人”“无因见”,只能“怅望凉风前”,抒发其相思之苦与惆怅无奈的悲哀情思。

本课结束

蜀道难

语 文

内容索引

文本精读透解词句

整合赏析教考衔接

素材挖掘提升素养

迁移阅读模拟演练

文本精读透解词句

解释加点词的含义或用法,并准确补写横线上相关的词句。

高

蚕丛及鱼凫

多么

完全不知道的样子

巅

然后天梯石栈相钩连

猿猱欲度愁攀援

萦

扪参历井仰胁息

徒,空

畏途巉岩不可攀

只

凋

连峰去天不盈尺

飞湍瀑流争喧豗

砯

壑

为什么

剑阁峥嵘而崔嵬

把守

倘若

通“非”

吮

锦

叹息

整合赏析教考衔接

一、美点赏析

美点一 想象丰富奇特

李白这首诗中的想象力是惊人的,超越时空限制,不受任何约束。从蚕丛开国、五丁开山的古老传说到“朝避猛虎,夕避长蛇”的可怕现实,从六龙回日之九重云霄到冲波逆折之百丈深渊;既有“百步九折”“连峰去天不盈尺”“枯松倒挂倚绝壁”各种图景展现,又有“悲鸟号”“子规啼”“砯崖转石万壑雷”诸般音响激荡;甚至还有“扪参历井仰胁息,以手抚膺坐长叹”的切身经历。凭借神奇的想象,作者具体描绘出了蜀道峥嵘崔嵬的面貌,生动渲染出了它阴森幽邃的氛围,使人如身临其境。欧阳修曾说“蜀道之难难于上青天,太白落笔生云烟”(《太白戏圣俞》),形象地说出了人们读《蜀道难》后所得到的艺术感受。

美点二 大量引用神话传说

作者将神话、传说与他的奇特想象和恣意夸张结合在一起,使三者相辅相成,交融为一体,这是李白诗浪漫主义风格的又一个显著特征。在这首诗里,作者采撷了蚕丛开国、五丁开山、子规啼恨的古老传说及六龙回日的瑰丽神话,把它们编织在他对蜀道艰难的奇特想象和夸张描绘之中,为笔下的山岭石栈涂抹上一层古朴悲凉而又神奇迷离的色彩,使整首诗散发出浓郁的浪漫气息。这些神话、传说,既是作者想象的内容,也是他恣意夸张的体现,三者互为表里,难以拆分。

美点三 语言的奔放恣肆,句式灵活多变

李白生性豪放不羁,写诗也喜欢用句式自由的歌行体,以便任意驰骋才气,表达胸中起伏多变的强烈感情。这首诗是七言歌行,句式以七言为主,又掺杂以四言、五言、八言等,短者仅三字,长者达十一字,长短不等,错落交接,时而散漫,时而整齐,随心所欲,又舒卷自如。再从语言来看,既有“一夫当关,万夫莫开”的匀称整饬,也有“嗟尔远道之人胡为乎来哉”的散漫舒展;既有“枯松倒挂倚绝壁”之精练凝重,也有“锦城虽云乐,不如早还家”之流畅轻快。“蜀道之难”一句同义反复,是故作重笔以提起气势;“噫吁嚱”三字选用惊叹词,乃无心弄巧却别具风致……总之,其语言奔放恣肆,似冲口而出,却又无所不宜,对内容的表达与情感的抒发起了富有成效的辅助作用。

二、名句集训

(1)(2019·全国Ⅰ卷)李白《蜀道难》中“ , ”两句,回顾了“五丁开山”的传说。

(2)(2016·全国Ⅱ卷)李白《蜀道难》中“ , ”两句,以感叹的方式收束对蜀道凶险的描写,转入后文对人事的关注。

(3)(2014·全国Ⅰ卷)李白《蜀道难》中“ , ”两句写山势高险,即便是善飞的黄鹤、轻捷的猿猴都很难越过。

地崩山摧壮士死 然后天梯石栈相钩连

其险也如此 嗟尔远道之人胡为乎来哉

黄鹤之飞尚不得过 猿猱欲度愁攀援

(4)李白《蜀道难》中, “ , ”两句融入了两个星宿的名字,加之诗人对行人动作、情态的描写,侧面烘托了蜀道之险。

(5)《蜀道难》中“ , ”写出水石相激、山谷轰鸣的惊险场面。

(6)李白的《蜀道难》中,“ ”一句运用数字表明蜀国年代久远,“ ”一句运用数字说明蜀道弯多路险。

扪参历井仰胁息 以手抚膺坐长叹

飞湍瀑流争喧豗 砯崖转石万壑雷

尔来四万八千岁

百步九折萦岩峦

(7)李白在《蜀道难》中,用“ , ”两句写出了山之高、水之曲的特点。

(8)李白的《蜀道难》中“ , , ”三句形象地写出了剑阁地势险要、易守难攻的特点。

(9)太白山是秦岭主峰,位于秦岭山脉的中段,它那高耸入云的雄伟气势,瞬息万变的气候,自古以来就为文人学士所向往。李白的《蜀道难》中,诗句“ , ”,意思是说因为这座山太高了,所以自古以来秦蜀之间少有来往。

上有六龙回日之高标 下有冲波逆折之回川

剑阁峥嵘而崔嵬 一夫当关 万夫莫开

西当太白有鸟道 可以横绝峨眉巅

三、文化常识

又闻子规啼夜月

子规:即杜鹃,又名杜宇,相传为蜀国古望帝魂魄所化,啼声哀怨动人。常作

的象征。

·

·

伤春、悼亡(答案不唯一)

四、作家概览

诗人生平 作品发展历程 作品特点

1.读书漫游期:李白先后去过二百多个州县、八十多座名山,游览过的江河湖溪有六十多处。总之当时能去的地方,他差不多转了一个遍。 这一时期诗人的生活主要是游山览水,所以其诗歌主要是山水诗。江陵和金陵是六朝乐府民歌西曲歌和吴声歌曲的发源地,李白漫游于此,深受影响,因此也写了不少优秀的乐府诗和一些赠别诗。代表诗作:《渡荆门送别》《春夜洛城闻笛》《山中问答》。 思想内容

(1)讴歌理想,抒发悲愤。李白曾言“奋其智能,愿为辅弼,使寰区大定,海县清一”,一生以实现“谈笑安黎元”“终与安社稷”为理想。

诗人生平 作品发展历程 作品特点

2.长安求仕期:李白的四处漫游终于使他名动京师,唐玄宗终于知道了李白。天宝元年(742),玄宗召他入京,供奉翰林,他开始了一生中最为得意的时期。 经过三年的京城生活,诗人对当时的社会现实以及藏在“开元盛世”后的腐败现象和宫廷内幕有了初步认识,并用他的诗歌予以无情的揭露和深刻的批判。这一时期的诗歌创作与前一时期相比具有强烈的现实性和战斗性。代表诗作:《行路难》《送友人入蜀》《月下独酌(其一)》。 (2)蔑视权贵,追求自由。现实的黑暗使他理想幻灭,他渴望个性的自由和解放,因此他或纵酒狂歌,或寻仙学道,最终,他把美好的大自然作为理想的寄托、自由的化身来歌颂。

诗人生平 作品发展历程 作品特点

3.再度漫游期:李白离开长安,是迫不得已的。遭谗而被放还,他心里是极不甘心的。离开长安后,李白开始了新的漫游生活。在洛阳,他遇见了杜甫,并相约同游。两人在同游之时又遇见高适。随后,他重游了许多地方。 这一时期的诗歌创作主要有如下三个方面的特点:一是更加无情地揭露、讽刺当时腐败的政治和统治者的穷兵黩武给人民带来的苦难,二是以诗歌创作寄托其愤世嫉俗、向往自由的思想感情,三是描绘祖国的山水风光。代表诗作:《梦游天姥吟留别》《将进酒》《宣州谢朓楼饯别校书叔云》《登金陵凤凰台》。 (3)揭露现实,抨击时政。他大胆揭露统治集团的荒淫腐败,表明了不合作的态度。他的反抗性格和叛逆精神具有深刻的爱国内涵,并富于社会意义和时代特征。

(4)情绪起伏,充满矛盾。他的诗既有清高傲岸的一面,又有人生如梦、及时行乐、逃避现实等消极颓废的一面。

诗人生平 作品发展历程 作品特点

4.身经战乱期:安史之乱爆发,李白避居庐山。李白应邀入永王李璘幕府。永王因违背肃宗命令东巡而被肃宗击败。李白受牵连而被判罪,长流夜郎。乾元二年(759)遇赦,终获自由。唐代宗宝应元年(762),李白去世。 这一时期的作品,有不少是反映安史之乱的社会现实和抒发诗人忧国忧民的思想情感的,有些是抒发他报国靖乱的壮志的,也有不少是表现他蒙冤遭贬的悲愤之情的。代表诗作:《树中草》《南奔书怀》《早发白帝城》《与史郎中钦听黄鹤楼上吹笛》。 艺术风格:浪漫主义

(1)强烈的主观色彩。诗人侧重抒写豪迈气概和激昂情怀,很少对客观物象和具体事件进行细致的描述。其诗歌的跳跃性极强,以此来表现感情的变幻无常。

(2)充沛的气势。李白诗的抒情往往是喷发式的,奔涌而出,其间裹挟着强大的力量,而且意象雄奇壮美。

(3)丰富奇特的想象,大胆惊人的夸张,天马行空,变幻莫测,奇之又奇。

(4)语言清新俊逸。如:“清水出芙蓉,天然去雕饰。”

(5)与风格相适应,多用便于纵横驰骋、随意抒写的以乐府体为主的古诗,尤其是七言歌行。

五、链接高考

(一)(2018·北京卷)阅读下面这首词,完成1~3题。

满江红·送李正之提刑入蜀①

辛弃疾

蜀道登天,一杯送绣衣②行客。还自叹中年多病,不堪离别。东北看惊诸葛表,西南更草相如檄③。把功名收拾付君侯,如椽笔。 儿女泪,君休滴。荆楚路,吾能说。要新诗准备,庐山山色。赤壁矶头千古浪,铜鞮陌④上三更月。正梅花万里雪深时,须相忆。

注①这首词作于宋孝宗淳熙十一年(1184),当时辛弃疾闲居江西上饶。提刑,官名,主管地方司法、监察等事务。②绣衣:官服。③相如檄:司马相如所作《喻巴蜀檄》,主旨是安抚巴蜀百姓。④铜鞮陌:代指襄阳。

1.下列对本词的理解,不正确的一项是( )

A.词的开头四句,先写对方行程,再写自己的多病与离愁,暗含蹉跎失志的惆怅。

B.李正之即将远赴蜀地担任要职,作者满含深情地称许友人才华出众,巨笔如椽。

C.作者认为荆楚路上的江山美景都是作诗的好素材,如庐山景、赤壁浪、襄阳月。

D.词的结尾两句,怀念过去与李正之雪中赏梅的情景,表达对友谊的珍惜与赞美。

D

解析 “正梅花万里雪深时,须相忆”中“正”是正当的意思,这里是说现在正是万里飘雪、梅花盛开之时,故“怀念过去与李正之雪中赏梅的情景”错。

2.辛弃疾词善于借用典故和化用前人佳句来抒情达意。下列分析,正确的一项是( )

A.“东北看惊诸葛表”,借用诸葛亮上表出师的典故,勉励友人报国立功。

B.“赤壁矶头千古浪”,借用苏轼游览赤壁的典故,抒发人生短暂的感慨。

C.“蜀道登天”,化用李白“蜀道之难,难于上青天”,表达对友人的担忧,望其早归。

D.“儿女泪,君休滴”,化用王勃“无为在歧路,儿女共沾巾”,表现宦游漂泊的凄苦。

A

解析 B项,借用苏轼游览赤壁的典故,意在强调祖国山河的壮丽与英雄人物的辈出等;C项,“担忧”“望其早归”错,该典故是鼓励友人建功立业;D项,“儿女泪,君休滴”表达的是对友人的劝慰,而非“表现宦游漂泊的凄苦”。

3.清人陈廷焯《白雨斋词话》评论本词的艺术特色说:“龙吟虎啸之中,却有多少和缓。”请谈谈你对上述评论的理解,结合具体词句作简要阐释。

参考答案 ①本词整体风格豪放,但又收放自如,时有柔和之笔。②比如上片“东北看惊诸葛表,西南更草相如檄”气势雄奇,下片“要新诗准备,庐山山色”“赤壁矶头千古浪,铜鞮陌上三更月”意境宏阔,皆是典型的豪放之笔,堪称“龙吟虎啸”。③比如上片“还自叹中年多病,不堪离别”低回婉转,下片“正梅花万里雪深时,须相忆”清丽隽永,皆堪称“和缓”。

解析 本题要求从诗歌的谋篇布局以及表达技巧的角度对诗歌进行赏析。具体作答时,应先分析题干中陈廷焯对本词艺术特色的评论,抓住“龙吟虎啸”“和缓”两个关键词,回到原词找寻相关词句并加以阐释。

(二)(2016·全国Ⅰ卷)阅读下面这首唐诗,完成4~5题。

金陵望汉江

李 白

汉江回万里,派作九龙盘①。

横溃豁中国,崔嵬飞迅湍。

六帝沦亡后②,三吴不足观③。

我君混区宇,垂拱众流安。

今日任公子,沧浪罢钓竿④。

注①派:河的支流。长江在湖北、江西一带,分为很多支流。②六帝:代指六朝。③三吴:古吴地后分为三,即吴兴、吴郡、会稽。④这两句的意思是,当今任公子已无须垂钓了,因为江海中已无巨鱼,比喻已无危害国家的巨寇。任公子是《庄子》中的传说人物,他用很大的钓钩和极多的食饵钓起一条巨大的鱼。

4.诗的前四句描写了什么样的景象 这样写有什么用意

这四句描写了江水万流横溃、水势浩瀚、气势宏大的景象。作者以此为下文颂扬盛唐天下一家、国运兴盛积蓄气势,有利于突出诗的主旨。

5.诗中运用任公子的典故,表达了什么样的思想感情

①作者以水无巨鱼代指世无巨寇,表达了对大唐一统天下、开创盛世伟绩的歌颂;②作者自比任公子,觉得在太平盛世没有机会施展才干,不免流露出一丝英雄无用武之地的失落。

素材挖掘提升素养

一、人物颁奖词

李 白

他自由,豪爽,不受名利与富贵的羁绊;他逍遥自在,四处行走,仿佛世间的种种纷争与摩擦都和他无关;他只关心他的朋友,他的诗,他的酒。他就是他,独一无二的诗仙。

二、观点聚焦

课文素材

丰富的想象、奔放的语言、雄健的笔调,生动地描绘了由秦入蜀道路上奇丽险峻的山川景色。既写了蜀道的艰难,又写了人生旅程的艰辛,并寄寓着对国事的忧虑和担心。全诗以感情强烈的咏叹凭空起势,继之神奇悲壮的古代传说和奇丽险峻的山水景物。大起大落的跳跃式的诗歌情感结构,给人以奔腾回旋的动感;寓于其中的气吞山河的宏伟气魄,给人以涤荡心灵的强烈震撼。

【角度点拨】

三、素材拓展

李白经典名句赏析

1.弃我去者昨日之日不可留,乱我心者今日之日多烦忧。

【简析】语出李白《宣州谢朓楼饯别校书叔云》诗。无数个弃我而去的昨日是不可挽留的,许多个迎我而来的今日却使我心烦意乱,无限忧愤。诗句表现了诗人虚度年华、壮志未酬的悲愤心情。

2.抽刀断水水更流,举杯销愁愁更愁。

【简析】语出李白《宣州谢朓楼饯别校书叔云》诗。想举起酒杯以酒解愁,但却更增加了忧愁,如同抽出刀想割断流水,水流得会更加湍急。诗句极言其愁思难解。

3.大鹏一日同风起,抟摇直上九万里。

【简析】语出李白《上李邕》诗。一日大鹏鸟乘风飞起,驾上龙卷风就盘旋直上,高达九万里。诗句表现了作者的雄伟志趣。

4.天生我材必有用,千金散尽还复来。

【简析】语出李白《将进酒》诗。天生我于世,必然有用处,(今天破费一点算什么,)千金散尽还会再来的。后人常引用上句用以劝人不要自暴自弃。

5.仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人。

【简析】语出李白《南陵别儿童入京》诗。仰天大笑走出家门,应诏赴京,我岂是那些草野间无所作为的人!诗句表现了诗人强烈的自信。

迁移阅读模拟演练

一、阅读下面这首唐诗,完成1~2题。

送裴十八图南归嵩山二首(其一)①

李 白

何处可为别 长安青绮门。

胡姬招素手,延客醉金樽。

临当上马时,我独与君言。

风吹芳兰折,日没鸟雀喧。

举手指飞鸿,此情难具论。

同归无早晚,颍水②有清源。

注①该诗作于李白在长安生活的最后一年。②颍水:许由曾在此洗耳。

1.下面对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.诗歌起首两句,以设问入题,点明在青绮门送别友人,为下文抒发与友人的离别之情做铺垫。

B.诗歌三、四句,以酒肆中侍酒胡姬招手邀请去那里饮酒,婉转表达诗人对裴十八的不舍之情。

C.诗歌九、十句,表达了诗人坚持自己的鸿鹄之志,虽然身处逆境,也绝不向现实低头的豪情。

D.诗歌末尾两句,表明了两人对现实的清醒认识,暗含了诗人对裴十八归隐生活的赞同。

C

解析 “也绝不向现实低头的豪情”错误,这两句诗表示自己要像鸿鸟一样展翅高飞,离开长安。“难具论”是“难以详说”的意思,表明感情复杂,不能说是“绝不向现实低头的豪情”。

2.“风吹芳兰折,日没鸟雀喧”两句运用了比喻的修辞手法,请简要分析。

①“风吹芳兰折”喻指政治环境恶劣,贤人遭受排挤。②“日没鸟雀喧”喻指朝廷昏聩,奸臣得志猖狂。③这两句诗包含了诗人深广的忧愤之情。

二、阅读下面这首唐诗,完成3~4题。

折荷有赠

李 白

涉江玩秋水,爱此红蕖鲜。

攀荷弄其珠,荡漾不成圆。

佳人彩云里,欲赠隔远天。

相思无因见,怅望凉风前。

3.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.开头两句还只是兴起,但它在感情的抒发与意境的创造上,已为整首诗奠定了基调。

B.“攀荷弄其珠”与南朝民歌《西洲曲》“低头弄莲子,莲子清如水”有异曲同工之妙。

C.“佳人彩云里”中的“彩云”表达了对“佳人”的赞美,带有一种翩跹起舞的意味。

D.诗歌末句不仅有人景画面、心理刻画,还与首句遥相呼应,使诗歌意境自然浑成。

C

解析 “佳人彩云里”中的“彩云”表达了对“佳人”的思念,带有一种虚无缥缈、行踪不定的意味。

4.这首诗表现了主人公怎样的心理变化过程 请结合全诗内容加以简析。

①一、二句写主人公唯独喜爱“秋水”中的“红蕖”,表现其对专一爱情的渴望与向往。②三、四句写主人公希望“攀荷”,“荷”谐音“合”,却“不成圆”,表现其渴望爱情而不得的焦虑与苦闷。③后四句写主人公与“隔远天”的“佳人”“无因见”,只能“怅望凉风前”,抒发其相思之苦与惆怅无奈的悲哀情思。

本课结束