鲁教版(五四制)地理七年级下册 9.1青藏地区《自然特征与农业》教案

文档属性

| 名称 | 鲁教版(五四制)地理七年级下册 9.1青藏地区《自然特征与农业》教案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 4.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版(五四学制) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-06-30 09:49:01 | ||

图片预览

文档简介

《自然特征与农业》名师教学设计

【核心素养】区域认知、综合思维、人地协调观

【教材分析】

《青藏地区的自然特征与农业》是初二下册地理教科书中第九章第一节的内容。这是新改变版本之后所加的新内容,既是前面中国地理上册所学的中国的疆域、地形、气候、水系等知识的综合运用,也是前面所学区域地理的延伸,而且青藏地区面积占了我国的四分之一,自然环境较为特殊,作为我国环境脆弱又急需援助建设的区域是一个典型代表,通过本节课的学习,既能引导学生通过读图分析理解青藏地区在地形、气候、河湖、资源能源方面的独特自然特征及其现象背后的深刻地理道理,又能探究出独特的自然地理环境影响下的当地人民独特的生活和河谷农业、高寒牧业等生产活动状况。

【学情分析】

学生日常阅读量少,知识面较窄,因此,应注意安排好预习环节,关键是能引导学生搜集有关青藏地区的地形、水系等各种地图以及课下收集能反映藏族人民生活的景观图片就非常重要了,平时教师要在培养学生读图、用地图分析地理事物地理现象的成因方面多下工夫,帮助学生充分学会用地理的地图工具来解决地理难题,保证教学过程的顺利进行和教学目标的落实。课堂活动要简易可行,贴近学生的生活,设计太深的话学生难以完成,太简单的话又难以激发学生的学习热情。课堂上要借助多媒体辅助教学,以激发学生学习区域地理的兴趣,试着设置地理情境,让学生小组合作探究展示,学生很感兴趣,对农村孩子也是极好的锻炼。

【课程标准】

在地图上指出青藏地区的范围,用事例说明青藏地区自然地理环境对生产、生活的影响。

【教学目标】

1.读青藏地区地形图,描述青藏高原的位置、范围及“高原”为特色自然地理特征。通过课堂活动,说出青藏高原牧区的类型、主要畜种。

2.读青藏地区农牧业分布图,结合教材文字资料,知道自然特征对农业区分布的影响,说出青藏地区生产生活与环境之间的关系。

【教学重难点】

探究青藏地区特殊的位置、地形地势、气候、等自然地理要素。探究青藏地区特殊的地理要素之间的关系以及本区自然与人文地理之间的关系。

【教学方法】

讨论法、读图分析法、探究法、参与式教学法

【教学过程】

导入新课:本节课以考察的形式学习,首先将学生带入考察情境。同学们请跟随小优博士去青藏高原探一探它的精彩纷呈吧!!(组成考察团,分五站):请您欣赏、走近青藏、了解青藏、探究青藏、感知青藏。首先让同学们根据之前的知识储备,为本次考察进行考察前准备。将同学们迅速带入学习情境。

首先进入第一站请您欣赏—青藏风光,通过对青藏地区的欣赏,我们可以了解到,青藏地区独特的自然人文风光。通过此环节,激发学生对西北地区的兴趣,提高学生的学习效率。

任务1 读青藏地区地形图,描述青藏高原的位置、范围及“高原”为特色自然地理特征。通过课堂活动,说出青藏高原牧区的类型、主要畜种。

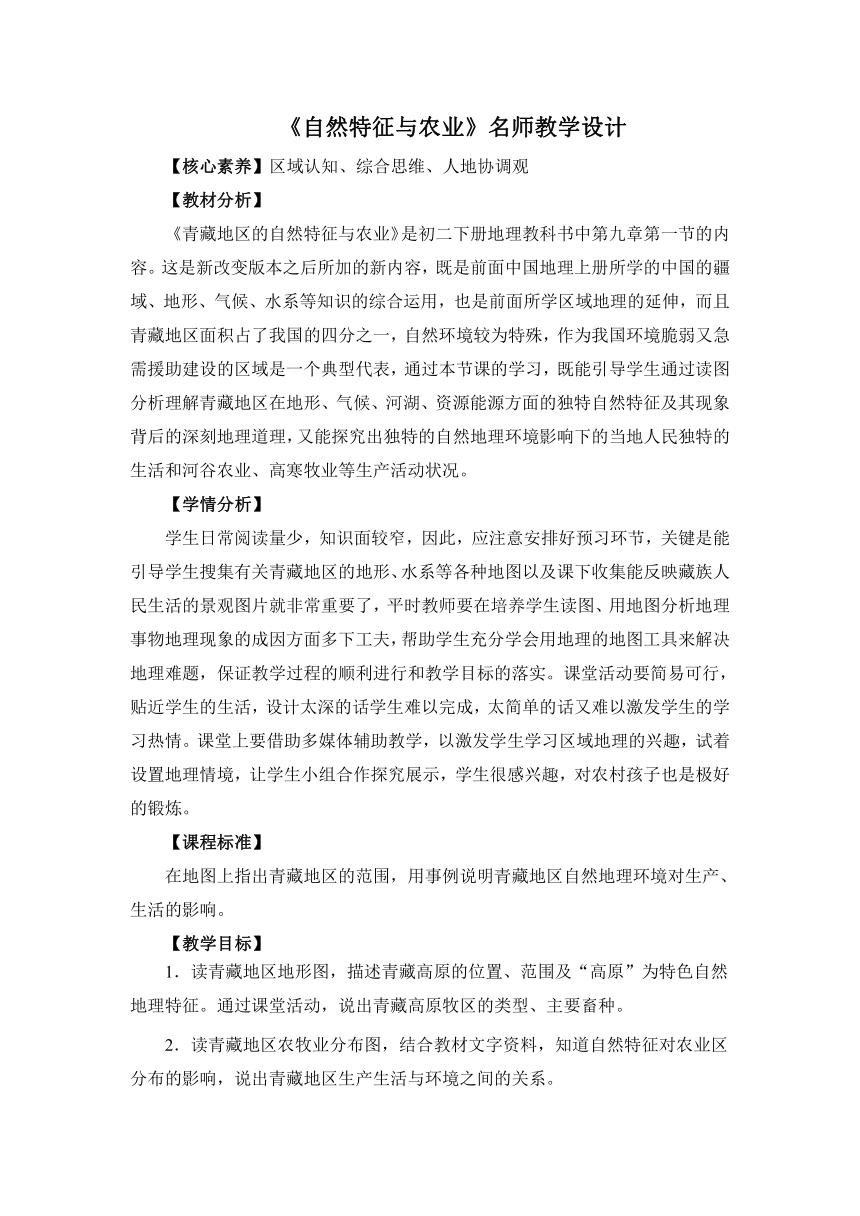

首先进入考察的第二站:走近青藏—位置地形。为学生提供青藏地区的地形图、范围图,从方向、地势阶梯、区域划分,三方面指出该区位置。从经纬度位置、自然界线方面指出青藏地区的范围。通过请同学们在图中描出喜马拉雅山脉、昆仑山脉、阿尔金山脉、祁连山脉、横断山脉。

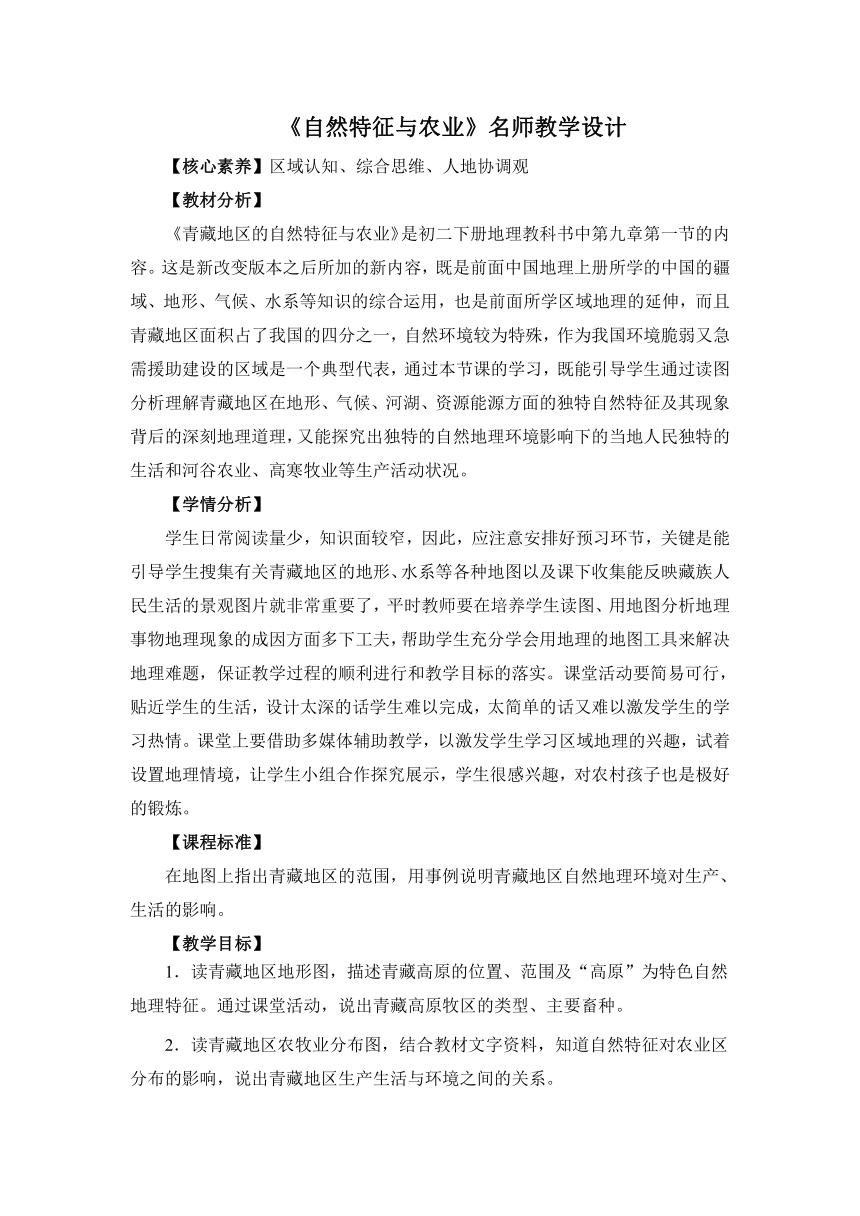

教师通过对青藏地区地形剖面图,通过课堂探讨让学生了解青藏地区“高寒”为主的自然地理特征。

初步了解青藏地区的位置地形之后,通过在地形图上描出长江、黄河、澜沧江、雅鲁藏布江等大江大河,来探究青藏地区水系分布

青藏高原海拔高,气候终年寒冷,山顶终年积雪,冰川广布。当气温升高时,冰雪消融,这些冰雪融水成为了许多大江大河的水源地。

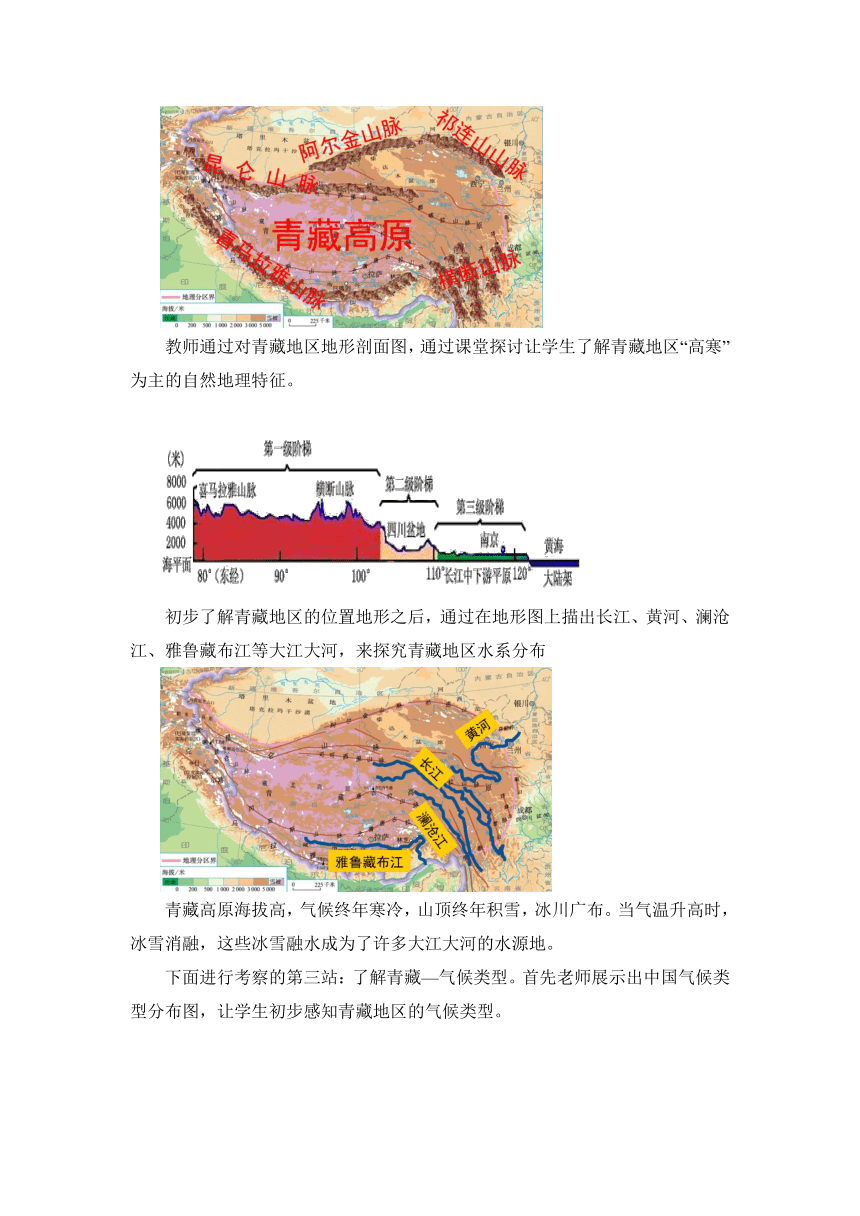

下面进行考察的第三站:了解青藏—气候类型。首先老师展示出中国气候类型分布图,让学生初步感知青藏地区的气候类型。

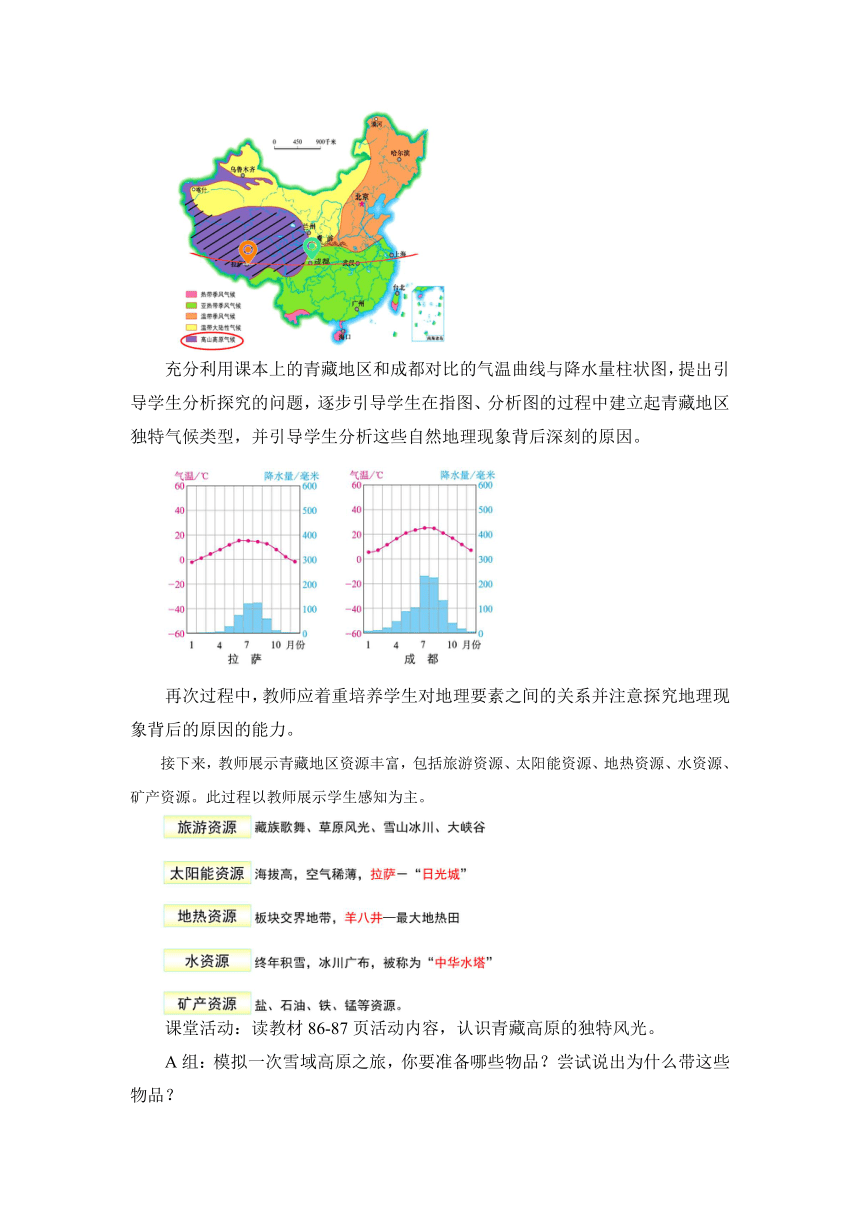

充分利用课本上的青藏地区和成都对比的气温曲线与降水量柱状图,提出引导学生分析探究的问题,逐步引导学生在指图、分析图的过程中建立起青藏地区独特气候类型,并引导学生分析这些自然地理现象背后深刻的原因。

再次过程中,教师应着重培养学生对地理要素之间的关系并注意探究地理现象背后的原因的能力。

接下来,教师展示青藏地区资源丰富,包括旅游资源、太阳能资源、地热资源、水资源、矿产资源。此过程以教师展示学生感知为主。

课堂活动:读教材86-87页活动内容,认识青藏高原的独特风光。

A组:模拟一次雪域高原之旅,你要准备哪些物品?尝试说出为什么带这些物品?

B组:读教材87页的图文资料,你最想看哪些景观?请你展示你感兴趣的景观?

成果展示交流:A组

教师创设情境:根据高原特殊的自然环境特征,准备物品?

模拟雪域高原之旅,交通工具与线路:乘火车从西宁到拉萨。

接下来展示选取这些物品的理由:

成果展示交流:B组

通过阅读图文资料,结合所搜集的材料,我组选取可可西里、青海湖两处景点,为大家展示:

可可西里受人类活动干扰少,大部分地区仍保持原始的自然生态,是野生动物的天堂,生长着藏羚羊、藏野驴、藏原羚等多种高原特有动物。

青海湖是全国最大的咸水湖,高山环抱,水色青绿,碧波里倒映着蓝天白云,湖畔绿茵如毡,野花竞开,充满了诗情画意。

小组讨论之后,接下来课堂共同探究问题:在旅途中,在铁路沿线经常能看到被称为“高原之舟的”牦牛。请你推测牦牛是如何适应高原独特环境的:牦牛毛长皮厚,可以防御寒冷的侵袭;体型较矮,腿较短,适合在高原奔跑。

任务2 读青藏地区农牧业分布图,结合教材文字资料,知道自然特征对农业区分布的影响,说出青藏地区生产生活与环境之间的关系。

接下来进入考察的第四站:探究青藏—牧区和农业区。了解了青藏地区高寒的自然气候特征,那么在高寒的自然环境下,青藏地区的畜牧业和农业的发展情况又是这样的?

在独特的高寒条件下,青藏地区耐寒草甸广泛分布,生活着适应高寒、缺氧、低气压等特殊高原环境的牲畜-牦牛、藏绵羊、藏山羊。

通过青藏地区农牧业分布图,教师引导学生分析青藏地区发展种植业的条件有哪些?

有利条件:雅鲁藏布江谷地、湟水谷地海拔低,气温较高,土质肥沃,适宜青稞、小麦等农作物生长。

不利条件:地势高,气温较低,不利于农作物生长

探究学习了青藏地区的高寒牧区和河谷农业区之后,教师及时引导总结该部分内容,及时巩固所学知识。

最后,考察队进入最后一站:感知青藏—衣食住行。此环节主要是以教师为学生提供青藏地区的衣、食、住、行景观图片并创设情境引导学生探究并展示在青藏地区人们的生活现象及其背后的原因。

青藏地区的传统服饰是藏袍,适合当地一年无四季、一日见四季的气候特点。青藏地区的日常主食是粘粑、牛肉、青稞酒。

青藏地区的住房主要是:城镇地区主要是碉房:青藏高原土层浅薄,林木稀少。当地人们在建造房屋时,往往就地取材,主要以石块为原料。房屋墙体厚实。牧民的房子是牛毛毡帐篷:抵御寒冷,避免烈日照射,适应游牧生活。

青藏地区的行:历史上的青藏高原是个交通不便的区域,西藏解放以前没有公路,也没有一座现代桥梁。从拉萨到四川成都,翻雪山,越深谷,要走好几个月,冬季大雪封山,对外交通就完全中断。

知道青藏铁路在探究并展示青藏铁路在修建过程中会遇到哪些困难?可能造成哪些环境问题?促进青藏地区经济、社会、文化的发展,有利于各民族之间的团结与合作。修建的意义是什么?冻土、缺氧

【课堂小结】

【核心素养】区域认知、综合思维、人地协调观

【教材分析】

《青藏地区的自然特征与农业》是初二下册地理教科书中第九章第一节的内容。这是新改变版本之后所加的新内容,既是前面中国地理上册所学的中国的疆域、地形、气候、水系等知识的综合运用,也是前面所学区域地理的延伸,而且青藏地区面积占了我国的四分之一,自然环境较为特殊,作为我国环境脆弱又急需援助建设的区域是一个典型代表,通过本节课的学习,既能引导学生通过读图分析理解青藏地区在地形、气候、河湖、资源能源方面的独特自然特征及其现象背后的深刻地理道理,又能探究出独特的自然地理环境影响下的当地人民独特的生活和河谷农业、高寒牧业等生产活动状况。

【学情分析】

学生日常阅读量少,知识面较窄,因此,应注意安排好预习环节,关键是能引导学生搜集有关青藏地区的地形、水系等各种地图以及课下收集能反映藏族人民生活的景观图片就非常重要了,平时教师要在培养学生读图、用地图分析地理事物地理现象的成因方面多下工夫,帮助学生充分学会用地理的地图工具来解决地理难题,保证教学过程的顺利进行和教学目标的落实。课堂活动要简易可行,贴近学生的生活,设计太深的话学生难以完成,太简单的话又难以激发学生的学习热情。课堂上要借助多媒体辅助教学,以激发学生学习区域地理的兴趣,试着设置地理情境,让学生小组合作探究展示,学生很感兴趣,对农村孩子也是极好的锻炼。

【课程标准】

在地图上指出青藏地区的范围,用事例说明青藏地区自然地理环境对生产、生活的影响。

【教学目标】

1.读青藏地区地形图,描述青藏高原的位置、范围及“高原”为特色自然地理特征。通过课堂活动,说出青藏高原牧区的类型、主要畜种。

2.读青藏地区农牧业分布图,结合教材文字资料,知道自然特征对农业区分布的影响,说出青藏地区生产生活与环境之间的关系。

【教学重难点】

探究青藏地区特殊的位置、地形地势、气候、等自然地理要素。探究青藏地区特殊的地理要素之间的关系以及本区自然与人文地理之间的关系。

【教学方法】

讨论法、读图分析法、探究法、参与式教学法

【教学过程】

导入新课:本节课以考察的形式学习,首先将学生带入考察情境。同学们请跟随小优博士去青藏高原探一探它的精彩纷呈吧!!(组成考察团,分五站):请您欣赏、走近青藏、了解青藏、探究青藏、感知青藏。首先让同学们根据之前的知识储备,为本次考察进行考察前准备。将同学们迅速带入学习情境。

首先进入第一站请您欣赏—青藏风光,通过对青藏地区的欣赏,我们可以了解到,青藏地区独特的自然人文风光。通过此环节,激发学生对西北地区的兴趣,提高学生的学习效率。

任务1 读青藏地区地形图,描述青藏高原的位置、范围及“高原”为特色自然地理特征。通过课堂活动,说出青藏高原牧区的类型、主要畜种。

首先进入考察的第二站:走近青藏—位置地形。为学生提供青藏地区的地形图、范围图,从方向、地势阶梯、区域划分,三方面指出该区位置。从经纬度位置、自然界线方面指出青藏地区的范围。通过请同学们在图中描出喜马拉雅山脉、昆仑山脉、阿尔金山脉、祁连山脉、横断山脉。

教师通过对青藏地区地形剖面图,通过课堂探讨让学生了解青藏地区“高寒”为主的自然地理特征。

初步了解青藏地区的位置地形之后,通过在地形图上描出长江、黄河、澜沧江、雅鲁藏布江等大江大河,来探究青藏地区水系分布

青藏高原海拔高,气候终年寒冷,山顶终年积雪,冰川广布。当气温升高时,冰雪消融,这些冰雪融水成为了许多大江大河的水源地。

下面进行考察的第三站:了解青藏—气候类型。首先老师展示出中国气候类型分布图,让学生初步感知青藏地区的气候类型。

充分利用课本上的青藏地区和成都对比的气温曲线与降水量柱状图,提出引导学生分析探究的问题,逐步引导学生在指图、分析图的过程中建立起青藏地区独特气候类型,并引导学生分析这些自然地理现象背后深刻的原因。

再次过程中,教师应着重培养学生对地理要素之间的关系并注意探究地理现象背后的原因的能力。

接下来,教师展示青藏地区资源丰富,包括旅游资源、太阳能资源、地热资源、水资源、矿产资源。此过程以教师展示学生感知为主。

课堂活动:读教材86-87页活动内容,认识青藏高原的独特风光。

A组:模拟一次雪域高原之旅,你要准备哪些物品?尝试说出为什么带这些物品?

B组:读教材87页的图文资料,你最想看哪些景观?请你展示你感兴趣的景观?

成果展示交流:A组

教师创设情境:根据高原特殊的自然环境特征,准备物品?

模拟雪域高原之旅,交通工具与线路:乘火车从西宁到拉萨。

接下来展示选取这些物品的理由:

成果展示交流:B组

通过阅读图文资料,结合所搜集的材料,我组选取可可西里、青海湖两处景点,为大家展示:

可可西里受人类活动干扰少,大部分地区仍保持原始的自然生态,是野生动物的天堂,生长着藏羚羊、藏野驴、藏原羚等多种高原特有动物。

青海湖是全国最大的咸水湖,高山环抱,水色青绿,碧波里倒映着蓝天白云,湖畔绿茵如毡,野花竞开,充满了诗情画意。

小组讨论之后,接下来课堂共同探究问题:在旅途中,在铁路沿线经常能看到被称为“高原之舟的”牦牛。请你推测牦牛是如何适应高原独特环境的:牦牛毛长皮厚,可以防御寒冷的侵袭;体型较矮,腿较短,适合在高原奔跑。

任务2 读青藏地区农牧业分布图,结合教材文字资料,知道自然特征对农业区分布的影响,说出青藏地区生产生活与环境之间的关系。

接下来进入考察的第四站:探究青藏—牧区和农业区。了解了青藏地区高寒的自然气候特征,那么在高寒的自然环境下,青藏地区的畜牧业和农业的发展情况又是这样的?

在独特的高寒条件下,青藏地区耐寒草甸广泛分布,生活着适应高寒、缺氧、低气压等特殊高原环境的牲畜-牦牛、藏绵羊、藏山羊。

通过青藏地区农牧业分布图,教师引导学生分析青藏地区发展种植业的条件有哪些?

有利条件:雅鲁藏布江谷地、湟水谷地海拔低,气温较高,土质肥沃,适宜青稞、小麦等农作物生长。

不利条件:地势高,气温较低,不利于农作物生长

探究学习了青藏地区的高寒牧区和河谷农业区之后,教师及时引导总结该部分内容,及时巩固所学知识。

最后,考察队进入最后一站:感知青藏—衣食住行。此环节主要是以教师为学生提供青藏地区的衣、食、住、行景观图片并创设情境引导学生探究并展示在青藏地区人们的生活现象及其背后的原因。

青藏地区的传统服饰是藏袍,适合当地一年无四季、一日见四季的气候特点。青藏地区的日常主食是粘粑、牛肉、青稞酒。

青藏地区的住房主要是:城镇地区主要是碉房:青藏高原土层浅薄,林木稀少。当地人们在建造房屋时,往往就地取材,主要以石块为原料。房屋墙体厚实。牧民的房子是牛毛毡帐篷:抵御寒冷,避免烈日照射,适应游牧生活。

青藏地区的行:历史上的青藏高原是个交通不便的区域,西藏解放以前没有公路,也没有一座现代桥梁。从拉萨到四川成都,翻雪山,越深谷,要走好几个月,冬季大雪封山,对外交通就完全中断。

知道青藏铁路在探究并展示青藏铁路在修建过程中会遇到哪些困难?可能造成哪些环境问题?促进青藏地区经济、社会、文化的发展,有利于各民族之间的团结与合作。修建的意义是什么?冻土、缺氧

【课堂小结】

同课章节目录

- 第五章 中国的地理差异

- 第一节 四大地理区域的划分

- 第二节 北方工区和南方地区

- 第三节 西北地区和青藏地区

- 第六章 北方地区

- 第一节 自然特征与农业

- 第二节 “白山黑水”—东北三省

- 第三节 世界最大的黄土堆积区 ---黄土高原

- 第四节 祖国的首都 –北京

- 第七章 南方地区

- 第一节 自然特征与农业

- 第二节 “鱼米之乡”—长江三角洲地区

- 第三节 “东方明珠”---香港和澳门

- 第四节 祖国的神圣领土---台湾省

- 第八章 西北地区

- 第一节 自然特征与农业

- 第二节 干旱的宝地—塔里木盆地

- 第九章 青藏地区

- 第一节 自然特征与农业

- 第二节 高原湿地---三江源地区

- 第十章 可爱的家乡--山东

- 第十一章 中国在世界中