江西省宜春市上高县2022-2023学年高一下学期6月期末考试语文试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 江西省宜春市上高县2022-2023学年高一下学期6月期末考试语文试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 33.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-30 11:01:17 | ||

图片预览

文档简介

上高县2022-2023学年高一下学期6月期末考试

语文试题

时间:150分钟 分值:150分

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,17分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

习近平认为,今天的中国是历史的中国的延续和发展。只有很好的认识和把握中国的历史文化,才能很好的认识和选择当代中国的发展特色和发展道路,进而增强文化自信和道路自信;中国优秀传统文化中包含着几千年来中国人民生生不息、绵绵不已的民族精神和发展动力,蕴涵着今天实现中国梦的中国精神和中国力量,它在“今天依然是我们推进改革开放和社会主义现代化建设的强大精神力量”。他在全国宣传思想工作会议上就提出优秀传统文化中包含着中华民族“最深沉的精神追求”“最深厚的文化软实力”,可以凝聚和打造强大的中国精神和中国力量。

习近平深刻提出中华优秀传统文化是中国进行道德教育修养的“好教材”,人们通过学习把握“中华民族传统美德”,有助于“正确处理义与利、己与他、权与民、物质享受与精神享受等重要关系”。他强调“对历史文化特别是先人传承下耒的道德规范,要坚持古为今用、推陈出新,有鉴别地加以对待,有扬弃地予以继承”,提出“要使中华民族最基本的文化基因与当代文化相适应、与现代社会相协调”,“努力实现中华传统美德的创造性转化、创新性发展,把跨越时空、超越国度、富有永恒魅力、具有当代价值的文化精神弘扬起来”。其实质就是实现优秀传统文化的时代化,再创中华文化的新辉煌。

习近平同志要求“加强对中华优秀传统文化的挖掘和阐发”,“讲清楚中国优秀传统文化的历史渊源、发展脉络、基本走向,讲清楚中华文化的独特创造、价值理念、鲜明特色”,“让13亿人的每一分子都成为传播中华美德、中华文化的主体”。

(摘编自董根洪《论习近平的传统文化观》《思想政治工作研究》2014年第9期)

材料二:

当下中国,伴随传统文化复兴而来的“国风热”,无疑是一个引人注目的文化现象。正因为流行,围绕“国风热”的争论也此起彼伏,呈现为两种不同观点的角力:

持正面意见的一方,认为国风之热,背后是令人热血澎湃的民族自豪感和文化认同感。当代国风,不再是“土味”或“落后”的符号,而是一种传统元素再创新的文化现象,也是一股已经产生国际影响力的文化浪潮,其对于增强文化自信乃至提升国家软实力,有着潜移默化的重要作用。

持负面意见的一方,则犹疑时下各种带着商业目的、注重外在形式的传统创新,并非真正的文化复兴。而在另一些人看来,中国的时代方向在于继续面向现代化、面向世界、面向未来,而不是寻求复古。

国风之辩的背后是传统之辩,而如何对待传统,是现代中国的一个核心问题。传统有着顽强的生命力。在当代中国,文化传统依然与日常生活交融在一起,特别是改革开放以来,处于市场冲击和精神困境中的中国人,开始重新寻求各种形式的传统文化,并以自己的方式重新诠释传统。时至今日,如当代新儒家代表学者杜维明所言,决定中国现实社会与经济生活的根本价值的,仍然是在这片土地上几千年来曾经起着决定性作用的文化及价值观。

时下,传统文化的“国风热”正通过网络风靡全球,越来越被视为中国人走向文化自信的一个象征。但也有人质疑:这种努力的结果,也无非是建立一种文化优越感,却仍与真正的文化自主性有着相当的距离。

事实上,真正的自信从来不靠激情的自我标榜,而是油然而生。在此意义上,传统文化复兴,更重要的是给审美一种新的可能,给优化生活方式一种新的可能,也给人性的自由表达和价值实现一种新的可能。基于这一认识,面向未来,我们或许还需要一种“文化自然”理念,即充分尊重人的主体性,激活更多积极的文化自发力量,汇聚成一种良性的生活方式而不仅仅是文化消费品,从而更大程度地形成中国文化的“自然风”,乃至“世界风”。最重要的也不是如何高调地走出去影响别人,而是中国人自己首先形成一个被公认为天经地义、理所当然的文化和伦理格局,普通人身在其中,都能自得其乐。唯有我们自己逐渐形成融合传统与现代的、稳定的美好生活方式,才有可能为外界所欣赏和学习,也才有可能促使他者自觉不自觉地用我们的生活方式来塑造世界。而这种“文化自然”的真正生力,依然是无数普通人的鲜活创造,如学者李零曾强调的:“中国人在自己的土地上,面对着有血有肉的中国生活,用中国人的语言、中国人的体验,写中国自己的历史,这是最大优势。”

(摘编自董筠《传统为何异样红?“国风热”背后呈现出深层角力》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.增强文化自信和道路自信,要以认识、把握中国历史文化中的精神力量为前提。

B.中国传统文化中的各种思想精华对树立正确的世界观、人生观、价值观有益处。

C.改革开放后,国人重寻传统文化来抵御市场冲击、走出精神困境,激活了文化创新。

D.形成传统与现实融合的、稳定的美好生活方式,或可推动中国文化影响并塑造世界。

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )

A.材料一和材料二都谈到传统文化与时代的融合,前者重在方法论指导,后者提出具体的实践图景。

B.中国继续面向现代化、面向世界、面向未来的时代方向,与加强挖掘、阐发优秀传统文化不冲突。

C.要谈“国风热”对传统文化复兴的价值,需审视它在审美、生活方式优化等方面带来的新的可能。

D.曾点“暮春之说”蕴含着对人主体性的充分尊重,是中国文化“自然风”的代表,至今让人回望。

3.下列选项,最适合作为论据在材料一中进行论述的一项是( )

A.孔子:一日克己复礼,天下归仁焉。

B.商鞅:汤武不循古而王,夏殷不易礼而亡。

C.韩愈:道之所存,师之所存也。

D.王安石:天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤。

4.材料二运用什么方法来层层推进,提出观点?请作简要分析。

5.鲁迅在《拿来主义》中说:近来就先送一批古董到巴黎去展览,但终“不知后事如何”:还有几位“大师”们捧着几张古画和新画,在欧洲各国一路的挂过去,叫作“发扬国光”。请结合材料谈谈你对当时国民政府在欧洲办展览的看法。

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,18分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

回不去的渡口

傅菲

渡口,一棵老洋槐树作为标识。我们总以为,树有多老,渡口也有多老。树是洋槐树,皲裂的树皮把我们带入时间深深的皱褶里。

事实上,那是一个荒滩,一条砂石路直通下去,是石埠。石埠上,妇人在洗衣,淘洗豆子、白米。小孩在石埠下的河水里,摸螺蛳、捉虾,光着身子,嘻嘻哈哈地傻闹。一条竹筏,被一根绳子系在洋槐树下。老毛竹糖了火,黝黑,两头翘,六根毛竹用老藤扎起来,一头一尾,中间再扎两绑,便成了竹筏。河水并不深,大人卷起裤腿,可以蹚水过河,小孩翘起屁股,手举衣服,也可以游到对岸,竹筏也仅仅是渡口的一个象征。河是饶北河。年少时,记得有一个艄公。竹筏上摆着几个矮板凳。艄公也是戴尖帽的斗笠,穿一件棕黑色蓑衣,光着脚板。他撑第一竹篙的时候,会“嘿呀吼”地吆喝一声,竹篙插入水底,竹筏慢慢滑动,竹篙斜起来,再拔出水面,插入水底。竹筏在水面嘶嘶嘶嘶地滑翔,青山在飞。在冬春之季,我们去对岸,都由艄公撑竹筏渡河。

对岸是另一个村子。两个村子隔一条河。对岸有很多沙地,种西瓜,种花生,种荸荠。这是我们村没有的。我们村有柴火,有茶油,是对岸村子没有的。两岸因此有了很多的偷盗和争夺,发生械斗;也因此有了婚配姻缘,随便入哪家的门,开口便是亲戚。艄公把嫁妆送到对岸去,把送亲的人接过来。外出读书的人,被一只竹筏,送到小镇的车站,坐上去县城的客车。送别的母亲和姐姐,站在渡口,一直在挥手,不停地挥手,直到竹筏没入河湾的柳树林,像一片树叶,漂在水面,母亲哗啦啦的泪水流了下来。

据说,这个渡口,在很早以前,很繁忙,有木船,密密麻麻地排在河岸。河滩宽阔,秋季开满了白蓼花,米白米白的,一大片。岸边是麻白麻黄的芦苇。芦苇从秋风里抽出摇曳的花束,空茫。——我的祖父,我的曾祖父,从这个渡口出发,挑一担箩筐,去浙江海边挑海盐。木船顺河而下,入信江,逆流而上,入衢州;也把夏布、蚕丝,带去浙江。木船,一个码头一个码头地停靠,夜一日一日地凉。

这里确是晨读的好地方。石埠由一块石灰石大石板铺设。我们坐在石板上,听着湍湍而流的河水,背诵课文。苍老的洋槐,在暮春散发出一种黏稠的气味,一串串垂挂下来的洋槐花,一直垂到我们额头。被嘴唇磕碰出来的汉语,有了水的韵味和植物的气息。有一个练声的人,每天会来到这个渡口,把镜子悬在树上,对着口形,练声。我一直记不起他的名字,只知道他是一个艺考生,考了几年也没考上,后来去深圳,村里也几乎没有他的音讯。我外出生活之后,每次回家,我在父母身边坐几分钟,说说话,便会去渡口走走,站站。我说不清为什么。

渡口还是哭丧的地方,故去的老人,要到渡口买水。炮仗啪的一声,零星地炸开。哭丧的子女,跪在埠头上,哭得全身瘫软。渡口,是去另一个世界出发的地方。河流,或许是人世间最长的路。活着的时候,没走完,死了,接着走,渺渺茫茫地走,不分白日黑夜,风雨兼程。身上不需要长物,不需要口粮,不需要牵挂和被牵挂,一个人走,再长的路,再艰难的路,也不觉得孤独寂寞,也不凄冷忧欢。我们需要另一个世界来打开现世的世界,放下恩怨,放下爱恨,驱除内心的黑暗。没有死,我们无法理解生。没有死的永恒,我们无法理解生的短暂。死是对生的救赎。死是生的皈依。

没有到过渡口的人,不足以谈论生离死别。我是这样以为的。

公路开通之后,渡口迅速被人遗忘。石埠两边,长满了荒草。早年拴木船缆绳的石桩,黝黝的,全是苔藓。作为时间的标记,石桩多了一份轮回的沧桑。石桩上面,搭了一块长条形的石板,石板连通石埠侧边台阶。潺热的夏天,我们躺在石板上午睡,歇凉。洋槐的树荫浓密地盖在赤裸的小身子上。河水清幽的凉风,从水面卷上来,我很快进入梦乡。除了山中的岩洞,我再也找不到比这里更凉爽的地方。事实上,我们几乎不午睡,和几个差不多大的孩子,从石板上,一个纵身,跃入河中,青蛙一样游泳。清澈见底的河水里,一群群游鱼梭子一样,来来回回。我们常常玩得忘乎所以,不记得上课。

现在的渡口,完全荒落了。石柱和石板,被人连夜偷走。和对岸村子相连接的,是一座石桥。石桥也无人走,因为下游几百米的河面上,有了一座公路桥。一个完全无人踏足的荒滩。蒿草和白蓼,再一次占领那里。洋槐依然散发蓬勃的生机,郁郁葱葱,即使冬天落尽了叶子,也苍劲,宛如深远岁月的写意。我几次带我小孩去渡口,看看那种荒凉。我小孩看了一次,再也不去,说,没什么好看的,都是草,还有很多垃圾。

这是一个时间的渡口,每一个人,都是它的客人。人,只是渡口的不系之舟,终有一天,会离开渡口,在河面上漂,直至不知所终。当我想起这些,我对生命,保持敬畏的沉默。

(有删改)

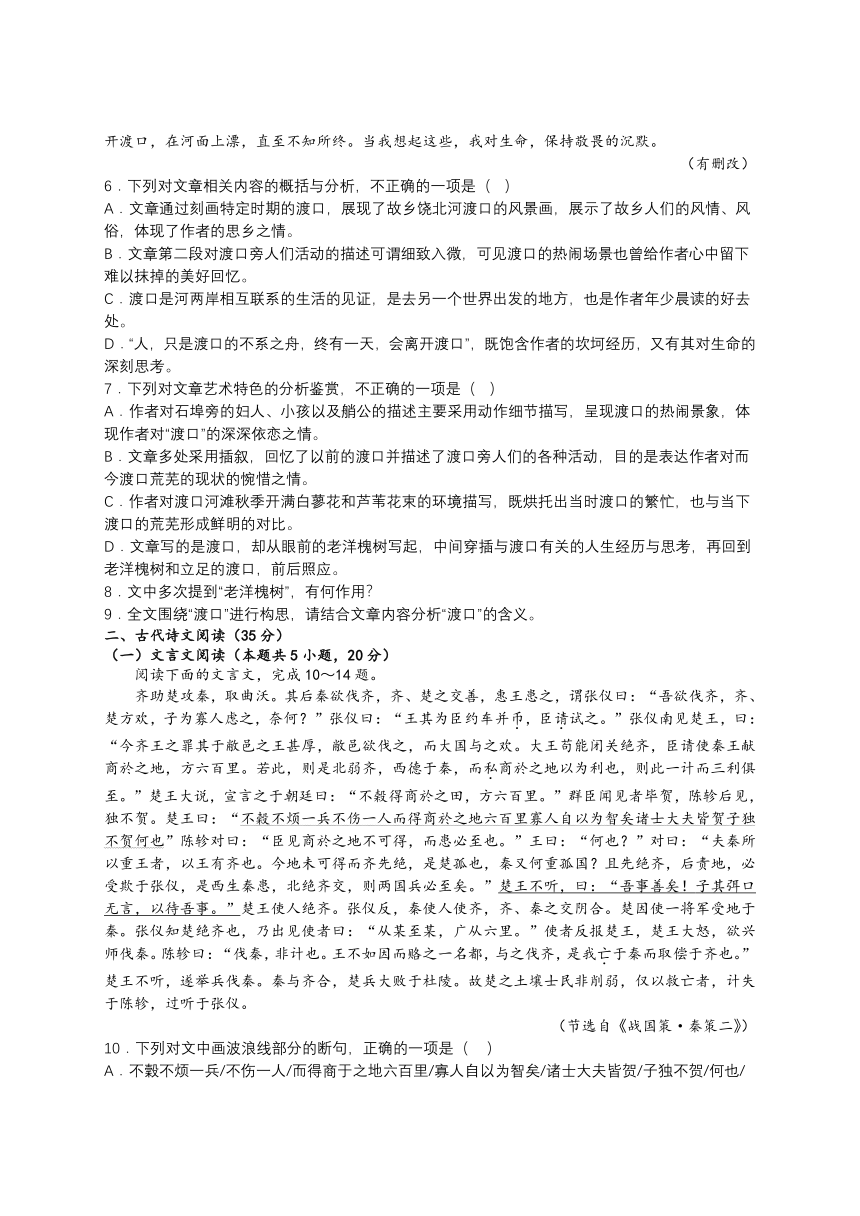

6.下列对文章相关内容的概括与分析,不正确的一项是( )

A.文章通过刻画特定时期的渡口,展现了故乡饶北河渡口的风景画,展示了故乡人们的风情、风俗,体现了作者的思乡之情。

B.文章第二段对渡口旁人们活动的描述可谓细致入微,可见渡口的热闹场景也曾给作者心中留下难以抹掉的美好回忆。

C.渡口是河两岸相互联系的生活的见证,是去另一个世界出发的地方,也是作者年少晨读的好去处。

D.“人,只是渡口的不系之舟,终有一天,会离开渡口”,既饱含作者的坎坷经历,又有其对生命的深刻思考。

7.下列对文章艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.作者对石埠旁的妇人、小孩以及艄公的描述主要采用动作细节描写,呈现渡口的热闹景象,体现作者对“渡口”的深深依恋之情。

B.文章多处采用插叙,回忆了以前的渡口并描述了渡口旁人们的各种活动,目的是表达作者对而今渡口荒芜的现状的惋惜之情。

C.作者对渡口河滩秋季开满白蓼花和芦苇花束的环境描写,既烘托出当时渡口的繁忙,也与当下渡口的荒芜形成鲜明的对比。

D.文章写的是渡口,却从眼前的老洋槐树写起,中间穿插与渡口有关的人生经历与思考,再回到老洋槐树和立足的渡口,前后照应。

8.文中多次提到“老洋槐树”,有何作用?

9.全文围绕“渡口”进行构思,请结合文章内容分析“渡口”的含义。

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成10~14题。

齐助楚攻秦,取曲沃。其后秦欲伐齐,齐、楚之交善,惠王患之,谓张仪曰:“吾欲伐齐,齐、楚方欢,子为寡人虑之,奈何?”张仪曰:“王其为臣约车并币,臣请试之。”张仪南见楚王,曰:“今齐王之罪其于敝邑之王甚厚,敝邑欲伐之,而大国与之欢。大王苟能闭关绝齐,臣请使秦王献商於之地,方六百里。若此,则是北弱齐,西德于秦,而私商於之地以为利也,则此一计而三利俱至。”楚王大说,宣言之于朝廷曰:“不榖得商於之田,方六百里。”群臣闻见者毕贺,陈轸后见,独不贺。楚王曰:“不榖不烦一兵不伤一人而得商於之地六百里寡人自以为智矣诸士大夫皆贺子独不贺何也”陈轸对曰:“臣见商於之地不可得,而患必至也。”王曰:“何也?”对曰:“夫秦所以重王者,以王有齐也。今地未可得而齐先绝,是楚孤也,秦又何重孤国?且先绝齐,后责地,必受欺于张仪,是西生秦患,北绝齐交,则两国兵必至矣。”楚王不听,曰:“吾事善矣!子其弭口无言,以待吾事。”楚王使人绝齐。张仪反,秦使人使齐,齐、秦之交阴合。楚因使一将军受地于秦。张仪知楚绝齐也,乃出见使者曰:“从某至某,广从六里。”使者反报楚王,楚王大怒,欲兴师伐秦。陈轸曰:“伐秦,非计也。王不如因而赂之一名都,与之伐齐,是我亡于秦而取偿于齐也。”楚王不听,遂举兵伐秦。秦与齐合,楚兵大败于杜陵。故楚之土壤士民非削弱,仅以救亡者,计失于陈轸,过听于张仪。

(节选自《战国策·秦策二》)

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.不穀不烦一兵/不伤一人/而得商于之地六百里/寡人自以为智矣/诸士大夫皆贺/子独不贺/何也/

B.不穀不烦一兵/不伤一人/而得商于之地六百里/寡人自以为智矣/诸士大夫皆贺子/独不贺/何也/

C.不穀不烦一兵/不伤一人而得/商于之地六百里/寡人自以为智矣/诸士大夫皆贺子/独不贺/何也/

D.不穀不烦一兵/不伤一人而得/商于之地六百里/寡人自以为智矣/诸士大夫皆贺/子独不贺/何也/

11.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确一项是( )

A.“币”字下面是“巾”,是古人用作礼物的丝织品。这里的“币”就是礼物。

B.“请”在古文中有两种用法:一是请求某人做某事,二是请求对方允许说话人做某事。这里是第二种用法。

C.“私”,本义是私人拥有的“禾”。这里活用为“私人占有”。

D.“亡”字义复杂,有逃跑(追亡逐北)、失去(亡羊补牢)、灭亡(郑既知亡矣)等义。这里是逃跑的意思。

12.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.秦国想要攻打齐国,但又担心楚国作梗,因为齐国曾经帮过楚国,齐楚关系密切。秦惠王希望张仪考虑如何应对,张仪答应尝试出使楚国。

B.张仪见到楚王,提出楚国如果能与齐国断交,秦王就会下令献上商于之地六百里,又可以削弱齐国,还能对秦国施有恩惠,这是一举三得的事情。

C.楚国群臣祝贺将得商于之地六百里,陈轸不以为然,认为秦看重楚是因为楚有齐为后援,若先绝齐后索地,一定受骗,齐秦两国都将攻打楚国。

D.张仪返回,秦王随即派他与齐联合,拒不给楚国六百里地,楚王大怒,起兵伐秦,秦齐合力大败楚兵。楚国失败是因为没有听从陈轸而误信张仪。

13.把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)楚王不听,曰:“吾事善矣!子其弭口无言,以待吾事。”

(2)屈原行于江滨,被发行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁。

14.屈原自叹“吾独穷困乎此时也”,请结合魏人张仪、齐人陈轸的遭遇分析屈原“穷困”的原因。

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面的诗歌,完成15~16题。

题东溪公幽居

(唐)李白

杜陵贤人清且廉,东溪卜筑岁将淹。

宅近青山同谢朓,门垂碧柳似陶潜。

好鸟迎春歌后院,飞花送酒舞前檐。

客到但知留一醉,盘中只有水晶盐注。

[注]水晶盐,出自《金楼子》;“胡中白盐,产于山崖,映日光明如精。胡人以供国厨,名君王盐,亦名玉华盐。”

15.下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是( )

A.首联直抒胸臆,讲述杜陵贤士清正廉洁、东溪卜筑终老的淡泊人生。“卜筑”强调了东溪公隐居的决心。

B.颔联语言工整,格调清丽,运用典故,并用“青山”和“碧柳”两个意象含蓄地表现杜陵贤士的人生情怀。

C.“好鸟迎春歌后院”运用拟人手法描绘出鸟儿在后院迎着春光高歌的生动图景,更显杜陵贤士居所的幽静。

D.“飞花送酒舞前檐”描写暮春之景,飞花送酒,表现了主人对客人的真诚,隐隐含有忧伤之情,落魄之意。

16.颔联涉及南朝诗人谢朓和东晋诗人陶潜,作者写这两位的目的何在?请做简要分析。

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)舟,是古诗常用的意象。《登岳阳楼》(杜甫)、《念奴娇·过洞庭》(张孝祥)中都含有“舟”的诗句,分别是“_________”和“_________”。

(2)古人常借助猿啼来表情达意,而由于个人遭际的不同,传递的情绪也会有所区别。比如,同样写猿啼,《登高》中“_________”就和《梦游天姥吟留别》中“_________”表达的情感不尽相同。

(3)古往今来,众多仁人志士自觉承担匡世济民的责任,积极谏言献策。有直言进谏的,如魏征在《谏太宗十思疏》中直言君王应当居安思危且“_________”;有借古讽今的,如苏洵在《六国论》中用“_________”警戒君王莫要被久积的威势所胁迫。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共2小题,9分)

阅读下面的文字,完成18~19题。

《红楼梦》人物的命名①。它固然遵守了中国人命名的传统规范,但更彰显了作家艺术创作上的匠心,二者相辅和成,相得益彰。

《红楼梦》人物命名②这是《红楼梦》中人物命名的一大特色,小说中主要人物的名字大多可以在诗词中找到出典。如,宝玉之名现于岑参诗“此乡多宝玉,慎莫厌清贫”句,林黛玉之名取义于晏几道词“黛含春怨,闲倚栏杆遍。自弹双泪惜香红,暗恨。玉颜光景与花同”。宝钗之名取于李义山的“若但掩关劳独梦,宝钗何日不生尘”。贾府四位小姐之名也都取自诗词:“展礼肆乐,协此元春”“迎春且薄妆”“一枝两枝梅探春”“长安豪贵惜春残”。史湘云之名取自张籍的“湘云初起江沉沉”。李纨之名也是诗词中化出的,李白《拟古诗》中有“闺人理纨素”句,“理纨”恰谐李纨。

这些主要人物的命名,③。如林黛玉之名与她的身世飘零、以泪洗面、命同落花相一致;宝钗之名与她婚后“独梦”,最终“金钗雪里埋”相关;四春之名合为“原应叹息”,为红颜薄命的预兆;湘云之名正是“水涸湘江,云散高唐”的暗示;李纨之名是她年轻寡居的写照。

若将《红楼梦》取名的种种巧思细加梳理,简直可以写出一部内容翔实的“中国人命名艺术大观”。

18.下列句子中的“这”和文中画横线处的“这”,用法和意义相同的一项是( )

A.这种长幼分划是中国亲属制度中最基本的原则,有时可以掩盖世代原则。

B.“修辞立其诚”虽然是两千年以前讲的,仍应承认这是发言著论写文章的一个原则。

C.现代人容易产生焦虑往往是因为欲望太多,这也想要,那也想要。

D.父亲说班车已经开始鸣笛了,他恋恋不舍地环顾整个家,口里应答着:“这就走”。

19.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

(二)语言文字运用II(本题共3小题,11分)

阅读下面的文字,完成20~22题。

秧歌是中国北方地区广泛流传的一种极具群众性和代表性的民间舞蹈形式。不同地区的秧歌有不同称谓和风格样式,人们通常说“扭秧歌”,一个“扭”字,______。当然也有别的说法,比如“演秧歌”“跳秧歌”。相比而言,“扭”是最为生动和形象的。即使在各种表达方式几乎被穷尽的当下,这种表达依然有着______的力量。

每年正月初一,扭秧歌的队伍______,仪仗前导,鼓乐交响,演员边舞边行,人们的情绪被点燃,秧歌队的男女老少手中的扇子和手绢如同彩蝶般翩翩飞舞,唢呐的乐曲撒了欢似的不断变换腔调,扭秧歌的人和队伍也跟着不断地变换姿势。若是两支秧歌队相逢,那就更热闹了。两支队伍尽情斗舞,腾挪弹跳,各自都拿出自己的看家本事,将秧歌的民俗民风展现得______。

秧歌,是朴拙的艺术,它所表达的是最简单的快乐的表现,却有一种撼人心魄。

20.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.千姿百态 震撼人心 浩浩荡荡 淋漓尽致

B.五光十色 震撼人心 浩如烟海 形神兼备

C.千姿百态 鼓动人心 浩浩荡荡 形神兼备

D.五光十色 鼓动人心 浩如烟海 淋漓尽致

21.文中画波浪线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.它是一种撼人心魄的力量,所表达的却是最简单的快乐。

B.它所表达的是最简单的快乐,却有一种撼人心魄的力量。

C.它所表达的是最简单的快乐的表现,却有一种撼人心魄的力量。

D.它所表达的是最简单的快乐的表现。却是一种撼人心魄。

22.文中画横线的句子使用了比喻的修辞手法,请简要分析本体和喻体的相似性及其表达效果。

四、写作(60分)

23.请根据下面的材料,按要求写作。

在我们的成长过程中会遇到各种各样的“选择”,一个正确的选择会让你获得走向成功的机会,一个错误的选择可能导致不可挽回的后果,一次对选择失误的及时修正可能让你获得柳暗花明的惊喜。

“选择”是一种自我认知意识的觉醒,是一次对未来发展方向的规划,更是一个调整心态积极面对现状的过程。请围绕“选择”写一篇作文,阐述自己的理解。

要求:文体明确,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不少于800字。

1.C 2.D 3.B 4.①先对比关于“国风热”争论的两种观点,指出论辩的实质是如何对待传统,以及传统对当代中国的价值。

②然后采用驳论法,提出文化自主性的问题,进而论述传统文化复兴的内涵。 5.在欧洲举办中国古典艺术或美术作品展览,是展示和提升文化软实力的举措,本能体现古往今来中国的精神和力量,但是这些展览并没有融合当时中国的时代文化,体现不出时代精神和民旅精神的塑造,无法展现普通人身在其中的美好生活方式,自然也就不能为外界欣赏并进而影响他们。

6.D 7.B 8.①老洋槐树是渡口的标识,与渡口一样古老,与其他事物一起构成渡口独特的风景线;②老洋槐树给“我”留下独特的渡口记忆,如晨读时洋槐花的气息、树荫带来的阴凉;③老洋槐树依然散发蓬勃的生机,与而今渡口的荒落形成对比,凸显自然的永恒魅力和人事的沧桑变化;④老洋槐树在文中多次出现,增加了渡口的意蕴,丰富了文章的内涵。 9.①作者由现实中的渡口写起,它承载着人们对过往生活的美好记忆,是河两岸人们相互联系的生活的见证,是外出讨生活的起点;②由“渡口还是哭丧的地方”,赋予渡口是去另一个世界出发的地方的内涵,建立起生与死的关联;③由渡口的被人遗忘、荒落,与渡口边生机勃勃的植物形成对比,赋予渡口时间的内涵,引发“我”对生命的敬畏与思考;④同时,“渡口”象征生命中的某一起点,生命仿佛是从“渡口”出发的“不系之舟”,在不断地前行中发现、探索生命的境界,增加对生命的体验与领悟。

10.A 11.D 12.D 13.(1)楚王不听从,说:“我的事办好了,你还是闭口不要多说,就等待我好事吧。”

(2)屈原来到江边,披头散发,在江边一边走,一边悲愤长吟。脸色憔悴,形体干瘦。 14.(1)楚王昏庸,亲佞远贤,不知屈原的忠心;(2)屈原忠君爱国。

15.D 16.谢朓和陶渊明的山水田园诗对后世影响很大,诗人把东溪公幽居的“青山”“碧柳”与谢朓和陶潜联系起来,表现杜陵贤人居所的清雅幽静;借谢朓的清雅表现杜陵贤人的人生情怀,借陶潜的淡泊名利表现杜陵贤人的安贫乐道品格。

17.(1)老病有孤舟 着我扁舟一叶

(2)风急天高猿啸哀 渌水荡漾清猿啼

(3)戒奢以俭 为国者无使为积威之所劫哉

18.A 19.①体现着中国人的命名艺术 ②与古代诗词密切关联 ③多隐寓(或“暗示”)人物的命运结局

20.A 21.B 22.(1)相似性:①扇子(彩扇)、手绢与彩蝶在色彩上有相似性。②秧歌队员手中舞动的扇子、手绢与飞舞的彩蝶在形态上有相似性。(2)表达效果:使扭秧歌的场景更加生动,节日氛围更加欢快,感染力更强。

试卷第2页,共2页

语文试题

时间:150分钟 分值:150分

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,17分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

习近平认为,今天的中国是历史的中国的延续和发展。只有很好的认识和把握中国的历史文化,才能很好的认识和选择当代中国的发展特色和发展道路,进而增强文化自信和道路自信;中国优秀传统文化中包含着几千年来中国人民生生不息、绵绵不已的民族精神和发展动力,蕴涵着今天实现中国梦的中国精神和中国力量,它在“今天依然是我们推进改革开放和社会主义现代化建设的强大精神力量”。他在全国宣传思想工作会议上就提出优秀传统文化中包含着中华民族“最深沉的精神追求”“最深厚的文化软实力”,可以凝聚和打造强大的中国精神和中国力量。

习近平深刻提出中华优秀传统文化是中国进行道德教育修养的“好教材”,人们通过学习把握“中华民族传统美德”,有助于“正确处理义与利、己与他、权与民、物质享受与精神享受等重要关系”。他强调“对历史文化特别是先人传承下耒的道德规范,要坚持古为今用、推陈出新,有鉴别地加以对待,有扬弃地予以继承”,提出“要使中华民族最基本的文化基因与当代文化相适应、与现代社会相协调”,“努力实现中华传统美德的创造性转化、创新性发展,把跨越时空、超越国度、富有永恒魅力、具有当代价值的文化精神弘扬起来”。其实质就是实现优秀传统文化的时代化,再创中华文化的新辉煌。

习近平同志要求“加强对中华优秀传统文化的挖掘和阐发”,“讲清楚中国优秀传统文化的历史渊源、发展脉络、基本走向,讲清楚中华文化的独特创造、价值理念、鲜明特色”,“让13亿人的每一分子都成为传播中华美德、中华文化的主体”。

(摘编自董根洪《论习近平的传统文化观》《思想政治工作研究》2014年第9期)

材料二:

当下中国,伴随传统文化复兴而来的“国风热”,无疑是一个引人注目的文化现象。正因为流行,围绕“国风热”的争论也此起彼伏,呈现为两种不同观点的角力:

持正面意见的一方,认为国风之热,背后是令人热血澎湃的民族自豪感和文化认同感。当代国风,不再是“土味”或“落后”的符号,而是一种传统元素再创新的文化现象,也是一股已经产生国际影响力的文化浪潮,其对于增强文化自信乃至提升国家软实力,有着潜移默化的重要作用。

持负面意见的一方,则犹疑时下各种带着商业目的、注重外在形式的传统创新,并非真正的文化复兴。而在另一些人看来,中国的时代方向在于继续面向现代化、面向世界、面向未来,而不是寻求复古。

国风之辩的背后是传统之辩,而如何对待传统,是现代中国的一个核心问题。传统有着顽强的生命力。在当代中国,文化传统依然与日常生活交融在一起,特别是改革开放以来,处于市场冲击和精神困境中的中国人,开始重新寻求各种形式的传统文化,并以自己的方式重新诠释传统。时至今日,如当代新儒家代表学者杜维明所言,决定中国现实社会与经济生活的根本价值的,仍然是在这片土地上几千年来曾经起着决定性作用的文化及价值观。

时下,传统文化的“国风热”正通过网络风靡全球,越来越被视为中国人走向文化自信的一个象征。但也有人质疑:这种努力的结果,也无非是建立一种文化优越感,却仍与真正的文化自主性有着相当的距离。

事实上,真正的自信从来不靠激情的自我标榜,而是油然而生。在此意义上,传统文化复兴,更重要的是给审美一种新的可能,给优化生活方式一种新的可能,也给人性的自由表达和价值实现一种新的可能。基于这一认识,面向未来,我们或许还需要一种“文化自然”理念,即充分尊重人的主体性,激活更多积极的文化自发力量,汇聚成一种良性的生活方式而不仅仅是文化消费品,从而更大程度地形成中国文化的“自然风”,乃至“世界风”。最重要的也不是如何高调地走出去影响别人,而是中国人自己首先形成一个被公认为天经地义、理所当然的文化和伦理格局,普通人身在其中,都能自得其乐。唯有我们自己逐渐形成融合传统与现代的、稳定的美好生活方式,才有可能为外界所欣赏和学习,也才有可能促使他者自觉不自觉地用我们的生活方式来塑造世界。而这种“文化自然”的真正生力,依然是无数普通人的鲜活创造,如学者李零曾强调的:“中国人在自己的土地上,面对着有血有肉的中国生活,用中国人的语言、中国人的体验,写中国自己的历史,这是最大优势。”

(摘编自董筠《传统为何异样红?“国风热”背后呈现出深层角力》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.增强文化自信和道路自信,要以认识、把握中国历史文化中的精神力量为前提。

B.中国传统文化中的各种思想精华对树立正确的世界观、人生观、价值观有益处。

C.改革开放后,国人重寻传统文化来抵御市场冲击、走出精神困境,激活了文化创新。

D.形成传统与现实融合的、稳定的美好生活方式,或可推动中国文化影响并塑造世界。

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )

A.材料一和材料二都谈到传统文化与时代的融合,前者重在方法论指导,后者提出具体的实践图景。

B.中国继续面向现代化、面向世界、面向未来的时代方向,与加强挖掘、阐发优秀传统文化不冲突。

C.要谈“国风热”对传统文化复兴的价值,需审视它在审美、生活方式优化等方面带来的新的可能。

D.曾点“暮春之说”蕴含着对人主体性的充分尊重,是中国文化“自然风”的代表,至今让人回望。

3.下列选项,最适合作为论据在材料一中进行论述的一项是( )

A.孔子:一日克己复礼,天下归仁焉。

B.商鞅:汤武不循古而王,夏殷不易礼而亡。

C.韩愈:道之所存,师之所存也。

D.王安石:天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤。

4.材料二运用什么方法来层层推进,提出观点?请作简要分析。

5.鲁迅在《拿来主义》中说:近来就先送一批古董到巴黎去展览,但终“不知后事如何”:还有几位“大师”们捧着几张古画和新画,在欧洲各国一路的挂过去,叫作“发扬国光”。请结合材料谈谈你对当时国民政府在欧洲办展览的看法。

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,18分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

回不去的渡口

傅菲

渡口,一棵老洋槐树作为标识。我们总以为,树有多老,渡口也有多老。树是洋槐树,皲裂的树皮把我们带入时间深深的皱褶里。

事实上,那是一个荒滩,一条砂石路直通下去,是石埠。石埠上,妇人在洗衣,淘洗豆子、白米。小孩在石埠下的河水里,摸螺蛳、捉虾,光着身子,嘻嘻哈哈地傻闹。一条竹筏,被一根绳子系在洋槐树下。老毛竹糖了火,黝黑,两头翘,六根毛竹用老藤扎起来,一头一尾,中间再扎两绑,便成了竹筏。河水并不深,大人卷起裤腿,可以蹚水过河,小孩翘起屁股,手举衣服,也可以游到对岸,竹筏也仅仅是渡口的一个象征。河是饶北河。年少时,记得有一个艄公。竹筏上摆着几个矮板凳。艄公也是戴尖帽的斗笠,穿一件棕黑色蓑衣,光着脚板。他撑第一竹篙的时候,会“嘿呀吼”地吆喝一声,竹篙插入水底,竹筏慢慢滑动,竹篙斜起来,再拔出水面,插入水底。竹筏在水面嘶嘶嘶嘶地滑翔,青山在飞。在冬春之季,我们去对岸,都由艄公撑竹筏渡河。

对岸是另一个村子。两个村子隔一条河。对岸有很多沙地,种西瓜,种花生,种荸荠。这是我们村没有的。我们村有柴火,有茶油,是对岸村子没有的。两岸因此有了很多的偷盗和争夺,发生械斗;也因此有了婚配姻缘,随便入哪家的门,开口便是亲戚。艄公把嫁妆送到对岸去,把送亲的人接过来。外出读书的人,被一只竹筏,送到小镇的车站,坐上去县城的客车。送别的母亲和姐姐,站在渡口,一直在挥手,不停地挥手,直到竹筏没入河湾的柳树林,像一片树叶,漂在水面,母亲哗啦啦的泪水流了下来。

据说,这个渡口,在很早以前,很繁忙,有木船,密密麻麻地排在河岸。河滩宽阔,秋季开满了白蓼花,米白米白的,一大片。岸边是麻白麻黄的芦苇。芦苇从秋风里抽出摇曳的花束,空茫。——我的祖父,我的曾祖父,从这个渡口出发,挑一担箩筐,去浙江海边挑海盐。木船顺河而下,入信江,逆流而上,入衢州;也把夏布、蚕丝,带去浙江。木船,一个码头一个码头地停靠,夜一日一日地凉。

这里确是晨读的好地方。石埠由一块石灰石大石板铺设。我们坐在石板上,听着湍湍而流的河水,背诵课文。苍老的洋槐,在暮春散发出一种黏稠的气味,一串串垂挂下来的洋槐花,一直垂到我们额头。被嘴唇磕碰出来的汉语,有了水的韵味和植物的气息。有一个练声的人,每天会来到这个渡口,把镜子悬在树上,对着口形,练声。我一直记不起他的名字,只知道他是一个艺考生,考了几年也没考上,后来去深圳,村里也几乎没有他的音讯。我外出生活之后,每次回家,我在父母身边坐几分钟,说说话,便会去渡口走走,站站。我说不清为什么。

渡口还是哭丧的地方,故去的老人,要到渡口买水。炮仗啪的一声,零星地炸开。哭丧的子女,跪在埠头上,哭得全身瘫软。渡口,是去另一个世界出发的地方。河流,或许是人世间最长的路。活着的时候,没走完,死了,接着走,渺渺茫茫地走,不分白日黑夜,风雨兼程。身上不需要长物,不需要口粮,不需要牵挂和被牵挂,一个人走,再长的路,再艰难的路,也不觉得孤独寂寞,也不凄冷忧欢。我们需要另一个世界来打开现世的世界,放下恩怨,放下爱恨,驱除内心的黑暗。没有死,我们无法理解生。没有死的永恒,我们无法理解生的短暂。死是对生的救赎。死是生的皈依。

没有到过渡口的人,不足以谈论生离死别。我是这样以为的。

公路开通之后,渡口迅速被人遗忘。石埠两边,长满了荒草。早年拴木船缆绳的石桩,黝黝的,全是苔藓。作为时间的标记,石桩多了一份轮回的沧桑。石桩上面,搭了一块长条形的石板,石板连通石埠侧边台阶。潺热的夏天,我们躺在石板上午睡,歇凉。洋槐的树荫浓密地盖在赤裸的小身子上。河水清幽的凉风,从水面卷上来,我很快进入梦乡。除了山中的岩洞,我再也找不到比这里更凉爽的地方。事实上,我们几乎不午睡,和几个差不多大的孩子,从石板上,一个纵身,跃入河中,青蛙一样游泳。清澈见底的河水里,一群群游鱼梭子一样,来来回回。我们常常玩得忘乎所以,不记得上课。

现在的渡口,完全荒落了。石柱和石板,被人连夜偷走。和对岸村子相连接的,是一座石桥。石桥也无人走,因为下游几百米的河面上,有了一座公路桥。一个完全无人踏足的荒滩。蒿草和白蓼,再一次占领那里。洋槐依然散发蓬勃的生机,郁郁葱葱,即使冬天落尽了叶子,也苍劲,宛如深远岁月的写意。我几次带我小孩去渡口,看看那种荒凉。我小孩看了一次,再也不去,说,没什么好看的,都是草,还有很多垃圾。

这是一个时间的渡口,每一个人,都是它的客人。人,只是渡口的不系之舟,终有一天,会离开渡口,在河面上漂,直至不知所终。当我想起这些,我对生命,保持敬畏的沉默。

(有删改)

6.下列对文章相关内容的概括与分析,不正确的一项是( )

A.文章通过刻画特定时期的渡口,展现了故乡饶北河渡口的风景画,展示了故乡人们的风情、风俗,体现了作者的思乡之情。

B.文章第二段对渡口旁人们活动的描述可谓细致入微,可见渡口的热闹场景也曾给作者心中留下难以抹掉的美好回忆。

C.渡口是河两岸相互联系的生活的见证,是去另一个世界出发的地方,也是作者年少晨读的好去处。

D.“人,只是渡口的不系之舟,终有一天,会离开渡口”,既饱含作者的坎坷经历,又有其对生命的深刻思考。

7.下列对文章艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.作者对石埠旁的妇人、小孩以及艄公的描述主要采用动作细节描写,呈现渡口的热闹景象,体现作者对“渡口”的深深依恋之情。

B.文章多处采用插叙,回忆了以前的渡口并描述了渡口旁人们的各种活动,目的是表达作者对而今渡口荒芜的现状的惋惜之情。

C.作者对渡口河滩秋季开满白蓼花和芦苇花束的环境描写,既烘托出当时渡口的繁忙,也与当下渡口的荒芜形成鲜明的对比。

D.文章写的是渡口,却从眼前的老洋槐树写起,中间穿插与渡口有关的人生经历与思考,再回到老洋槐树和立足的渡口,前后照应。

8.文中多次提到“老洋槐树”,有何作用?

9.全文围绕“渡口”进行构思,请结合文章内容分析“渡口”的含义。

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成10~14题。

齐助楚攻秦,取曲沃。其后秦欲伐齐,齐、楚之交善,惠王患之,谓张仪曰:“吾欲伐齐,齐、楚方欢,子为寡人虑之,奈何?”张仪曰:“王其为臣约车并币,臣请试之。”张仪南见楚王,曰:“今齐王之罪其于敝邑之王甚厚,敝邑欲伐之,而大国与之欢。大王苟能闭关绝齐,臣请使秦王献商於之地,方六百里。若此,则是北弱齐,西德于秦,而私商於之地以为利也,则此一计而三利俱至。”楚王大说,宣言之于朝廷曰:“不榖得商於之田,方六百里。”群臣闻见者毕贺,陈轸后见,独不贺。楚王曰:“不榖不烦一兵不伤一人而得商於之地六百里寡人自以为智矣诸士大夫皆贺子独不贺何也”陈轸对曰:“臣见商於之地不可得,而患必至也。”王曰:“何也?”对曰:“夫秦所以重王者,以王有齐也。今地未可得而齐先绝,是楚孤也,秦又何重孤国?且先绝齐,后责地,必受欺于张仪,是西生秦患,北绝齐交,则两国兵必至矣。”楚王不听,曰:“吾事善矣!子其弭口无言,以待吾事。”楚王使人绝齐。张仪反,秦使人使齐,齐、秦之交阴合。楚因使一将军受地于秦。张仪知楚绝齐也,乃出见使者曰:“从某至某,广从六里。”使者反报楚王,楚王大怒,欲兴师伐秦。陈轸曰:“伐秦,非计也。王不如因而赂之一名都,与之伐齐,是我亡于秦而取偿于齐也。”楚王不听,遂举兵伐秦。秦与齐合,楚兵大败于杜陵。故楚之土壤士民非削弱,仅以救亡者,计失于陈轸,过听于张仪。

(节选自《战国策·秦策二》)

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.不穀不烦一兵/不伤一人/而得商于之地六百里/寡人自以为智矣/诸士大夫皆贺/子独不贺/何也/

B.不穀不烦一兵/不伤一人/而得商于之地六百里/寡人自以为智矣/诸士大夫皆贺子/独不贺/何也/

C.不穀不烦一兵/不伤一人而得/商于之地六百里/寡人自以为智矣/诸士大夫皆贺子/独不贺/何也/

D.不穀不烦一兵/不伤一人而得/商于之地六百里/寡人自以为智矣/诸士大夫皆贺/子独不贺/何也/

11.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确一项是( )

A.“币”字下面是“巾”,是古人用作礼物的丝织品。这里的“币”就是礼物。

B.“请”在古文中有两种用法:一是请求某人做某事,二是请求对方允许说话人做某事。这里是第二种用法。

C.“私”,本义是私人拥有的“禾”。这里活用为“私人占有”。

D.“亡”字义复杂,有逃跑(追亡逐北)、失去(亡羊补牢)、灭亡(郑既知亡矣)等义。这里是逃跑的意思。

12.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.秦国想要攻打齐国,但又担心楚国作梗,因为齐国曾经帮过楚国,齐楚关系密切。秦惠王希望张仪考虑如何应对,张仪答应尝试出使楚国。

B.张仪见到楚王,提出楚国如果能与齐国断交,秦王就会下令献上商于之地六百里,又可以削弱齐国,还能对秦国施有恩惠,这是一举三得的事情。

C.楚国群臣祝贺将得商于之地六百里,陈轸不以为然,认为秦看重楚是因为楚有齐为后援,若先绝齐后索地,一定受骗,齐秦两国都将攻打楚国。

D.张仪返回,秦王随即派他与齐联合,拒不给楚国六百里地,楚王大怒,起兵伐秦,秦齐合力大败楚兵。楚国失败是因为没有听从陈轸而误信张仪。

13.把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)楚王不听,曰:“吾事善矣!子其弭口无言,以待吾事。”

(2)屈原行于江滨,被发行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁。

14.屈原自叹“吾独穷困乎此时也”,请结合魏人张仪、齐人陈轸的遭遇分析屈原“穷困”的原因。

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面的诗歌,完成15~16题。

题东溪公幽居

(唐)李白

杜陵贤人清且廉,东溪卜筑岁将淹。

宅近青山同谢朓,门垂碧柳似陶潜。

好鸟迎春歌后院,飞花送酒舞前檐。

客到但知留一醉,盘中只有水晶盐注。

[注]水晶盐,出自《金楼子》;“胡中白盐,产于山崖,映日光明如精。胡人以供国厨,名君王盐,亦名玉华盐。”

15.下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是( )

A.首联直抒胸臆,讲述杜陵贤士清正廉洁、东溪卜筑终老的淡泊人生。“卜筑”强调了东溪公隐居的决心。

B.颔联语言工整,格调清丽,运用典故,并用“青山”和“碧柳”两个意象含蓄地表现杜陵贤士的人生情怀。

C.“好鸟迎春歌后院”运用拟人手法描绘出鸟儿在后院迎着春光高歌的生动图景,更显杜陵贤士居所的幽静。

D.“飞花送酒舞前檐”描写暮春之景,飞花送酒,表现了主人对客人的真诚,隐隐含有忧伤之情,落魄之意。

16.颔联涉及南朝诗人谢朓和东晋诗人陶潜,作者写这两位的目的何在?请做简要分析。

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)舟,是古诗常用的意象。《登岳阳楼》(杜甫)、《念奴娇·过洞庭》(张孝祥)中都含有“舟”的诗句,分别是“_________”和“_________”。

(2)古人常借助猿啼来表情达意,而由于个人遭际的不同,传递的情绪也会有所区别。比如,同样写猿啼,《登高》中“_________”就和《梦游天姥吟留别》中“_________”表达的情感不尽相同。

(3)古往今来,众多仁人志士自觉承担匡世济民的责任,积极谏言献策。有直言进谏的,如魏征在《谏太宗十思疏》中直言君王应当居安思危且“_________”;有借古讽今的,如苏洵在《六国论》中用“_________”警戒君王莫要被久积的威势所胁迫。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共2小题,9分)

阅读下面的文字,完成18~19题。

《红楼梦》人物的命名①。它固然遵守了中国人命名的传统规范,但更彰显了作家艺术创作上的匠心,二者相辅和成,相得益彰。

《红楼梦》人物命名②这是《红楼梦》中人物命名的一大特色,小说中主要人物的名字大多可以在诗词中找到出典。如,宝玉之名现于岑参诗“此乡多宝玉,慎莫厌清贫”句,林黛玉之名取义于晏几道词“黛含春怨,闲倚栏杆遍。自弹双泪惜香红,暗恨。玉颜光景与花同”。宝钗之名取于李义山的“若但掩关劳独梦,宝钗何日不生尘”。贾府四位小姐之名也都取自诗词:“展礼肆乐,协此元春”“迎春且薄妆”“一枝两枝梅探春”“长安豪贵惜春残”。史湘云之名取自张籍的“湘云初起江沉沉”。李纨之名也是诗词中化出的,李白《拟古诗》中有“闺人理纨素”句,“理纨”恰谐李纨。

这些主要人物的命名,③。如林黛玉之名与她的身世飘零、以泪洗面、命同落花相一致;宝钗之名与她婚后“独梦”,最终“金钗雪里埋”相关;四春之名合为“原应叹息”,为红颜薄命的预兆;湘云之名正是“水涸湘江,云散高唐”的暗示;李纨之名是她年轻寡居的写照。

若将《红楼梦》取名的种种巧思细加梳理,简直可以写出一部内容翔实的“中国人命名艺术大观”。

18.下列句子中的“这”和文中画横线处的“这”,用法和意义相同的一项是( )

A.这种长幼分划是中国亲属制度中最基本的原则,有时可以掩盖世代原则。

B.“修辞立其诚”虽然是两千年以前讲的,仍应承认这是发言著论写文章的一个原则。

C.现代人容易产生焦虑往往是因为欲望太多,这也想要,那也想要。

D.父亲说班车已经开始鸣笛了,他恋恋不舍地环顾整个家,口里应答着:“这就走”。

19.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

(二)语言文字运用II(本题共3小题,11分)

阅读下面的文字,完成20~22题。

秧歌是中国北方地区广泛流传的一种极具群众性和代表性的民间舞蹈形式。不同地区的秧歌有不同称谓和风格样式,人们通常说“扭秧歌”,一个“扭”字,______。当然也有别的说法,比如“演秧歌”“跳秧歌”。相比而言,“扭”是最为生动和形象的。即使在各种表达方式几乎被穷尽的当下,这种表达依然有着______的力量。

每年正月初一,扭秧歌的队伍______,仪仗前导,鼓乐交响,演员边舞边行,人们的情绪被点燃,秧歌队的男女老少手中的扇子和手绢如同彩蝶般翩翩飞舞,唢呐的乐曲撒了欢似的不断变换腔调,扭秧歌的人和队伍也跟着不断地变换姿势。若是两支秧歌队相逢,那就更热闹了。两支队伍尽情斗舞,腾挪弹跳,各自都拿出自己的看家本事,将秧歌的民俗民风展现得______。

秧歌,是朴拙的艺术,它所表达的是最简单的快乐的表现,却有一种撼人心魄。

20.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.千姿百态 震撼人心 浩浩荡荡 淋漓尽致

B.五光十色 震撼人心 浩如烟海 形神兼备

C.千姿百态 鼓动人心 浩浩荡荡 形神兼备

D.五光十色 鼓动人心 浩如烟海 淋漓尽致

21.文中画波浪线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.它是一种撼人心魄的力量,所表达的却是最简单的快乐。

B.它所表达的是最简单的快乐,却有一种撼人心魄的力量。

C.它所表达的是最简单的快乐的表现,却有一种撼人心魄的力量。

D.它所表达的是最简单的快乐的表现。却是一种撼人心魄。

22.文中画横线的句子使用了比喻的修辞手法,请简要分析本体和喻体的相似性及其表达效果。

四、写作(60分)

23.请根据下面的材料,按要求写作。

在我们的成长过程中会遇到各种各样的“选择”,一个正确的选择会让你获得走向成功的机会,一个错误的选择可能导致不可挽回的后果,一次对选择失误的及时修正可能让你获得柳暗花明的惊喜。

“选择”是一种自我认知意识的觉醒,是一次对未来发展方向的规划,更是一个调整心态积极面对现状的过程。请围绕“选择”写一篇作文,阐述自己的理解。

要求:文体明确,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不少于800字。

1.C 2.D 3.B 4.①先对比关于“国风热”争论的两种观点,指出论辩的实质是如何对待传统,以及传统对当代中国的价值。

②然后采用驳论法,提出文化自主性的问题,进而论述传统文化复兴的内涵。 5.在欧洲举办中国古典艺术或美术作品展览,是展示和提升文化软实力的举措,本能体现古往今来中国的精神和力量,但是这些展览并没有融合当时中国的时代文化,体现不出时代精神和民旅精神的塑造,无法展现普通人身在其中的美好生活方式,自然也就不能为外界欣赏并进而影响他们。

6.D 7.B 8.①老洋槐树是渡口的标识,与渡口一样古老,与其他事物一起构成渡口独特的风景线;②老洋槐树给“我”留下独特的渡口记忆,如晨读时洋槐花的气息、树荫带来的阴凉;③老洋槐树依然散发蓬勃的生机,与而今渡口的荒落形成对比,凸显自然的永恒魅力和人事的沧桑变化;④老洋槐树在文中多次出现,增加了渡口的意蕴,丰富了文章的内涵。 9.①作者由现实中的渡口写起,它承载着人们对过往生活的美好记忆,是河两岸人们相互联系的生活的见证,是外出讨生活的起点;②由“渡口还是哭丧的地方”,赋予渡口是去另一个世界出发的地方的内涵,建立起生与死的关联;③由渡口的被人遗忘、荒落,与渡口边生机勃勃的植物形成对比,赋予渡口时间的内涵,引发“我”对生命的敬畏与思考;④同时,“渡口”象征生命中的某一起点,生命仿佛是从“渡口”出发的“不系之舟”,在不断地前行中发现、探索生命的境界,增加对生命的体验与领悟。

10.A 11.D 12.D 13.(1)楚王不听从,说:“我的事办好了,你还是闭口不要多说,就等待我好事吧。”

(2)屈原来到江边,披头散发,在江边一边走,一边悲愤长吟。脸色憔悴,形体干瘦。 14.(1)楚王昏庸,亲佞远贤,不知屈原的忠心;(2)屈原忠君爱国。

15.D 16.谢朓和陶渊明的山水田园诗对后世影响很大,诗人把东溪公幽居的“青山”“碧柳”与谢朓和陶潜联系起来,表现杜陵贤人居所的清雅幽静;借谢朓的清雅表现杜陵贤人的人生情怀,借陶潜的淡泊名利表现杜陵贤人的安贫乐道品格。

17.(1)老病有孤舟 着我扁舟一叶

(2)风急天高猿啸哀 渌水荡漾清猿啼

(3)戒奢以俭 为国者无使为积威之所劫哉

18.A 19.①体现着中国人的命名艺术 ②与古代诗词密切关联 ③多隐寓(或“暗示”)人物的命运结局

20.A 21.B 22.(1)相似性:①扇子(彩扇)、手绢与彩蝶在色彩上有相似性。②秧歌队员手中舞动的扇子、手绢与飞舞的彩蝶在形态上有相似性。(2)表达效果:使扭秧歌的场景更加生动,节日氛围更加欢快,感染力更强。

试卷第2页,共2页

同课章节目录