统编版四年级下册第七单元单元解读学人物品质 写人物特点

文档属性

| 名称 | 统编版四年级下册第七单元单元解读学人物品质 写人物特点 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 89.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-30 21:41:40 | ||

图片预览

文档简介

学人物品质 写人物特点

——统编版四年级下册第七单元单元解读

各位老师:大家好!

我将从单元整体解读和教学建议两方面跟大家交流统编版小学语文四年级下册第七单元学人物品质、写人物特点的教学思考。

单元整体解读:

语文所包含的语言、情感、审美和价值观教育在本单元中融为一体。

课标指出“培养学生高尚的道德情操和健康的审美情趣,形成正确的价值观和积极的人生态度,是语文教学的重要内容”。本单元以法国作家罗曼·罗兰——“没有伟大的品格,就没有伟大的人,甚至也没有伟大的艺术家,伟大的行动者。”作为导语,揭示了以感受“人物品质”为主线的人文主题。围绕这个主题,安排了精读课文《古诗三首》《“诺曼底号”遇难记》、略读课文《黄继光》《挑山工》以及口语交际、习作、语文园地等板块。在《黄继光》这篇课文后面还安排了阅读链接《祖国,我终于回来了》

人物品质主题单元并不是四下学生第一次接触,三上第八单元的人文主题是“美好品质”,从这个角度来说,本单元是三上第八单元的延续,并在学习要求上有了进一步提高。表现在对人物品质要有更加具体的感受。本单元选文文体多样,有古诗、小说、根据通讯报道改写的写人记叙文,但都从不同角度反映人物品质这个人文主题。有王昌龄以晶莹透明的冰雪玉壶自喻来表明自己不改初衷,坚贞顽强的情操;有将士们雪夜追敌的壮举和英勇自信的豪迈;有王冕借墨梅为喻,表达不向世俗献媚、清白正气的精神品格;有哈尔威船长在危难时 沉着冷静、舍己救人、忠于职守;黄继光舍身堵枪口、英勇献身的大无畏英雄气概和爱国主义国际主义精神,挑山工坚忍不拔、钱学森对祖国有着强烈的热爱之情。

本单元的语文要素与人文主题紧密关联,两个语文要素分别是从人物的语言、动作等描写中感受人物的品质;学习从多个方面写出人物的特点。前一条指向阅读,后一条指向表达。常言道:言为心声,行为心表。语言和行动往往是人物心理、情感的自然流露,透过语言和行动可以窥视人物的内心世界,可以感受人物的精神境界,可以实现心灵的沟通交流。

二、语文要素承前启后,方法的习得是为了阅读自觉的形成。

课标在第二学段的阅读目标中有这样的要求:

为了达成这一目标统编版小学语文教材从四年级上册开始安排了四个单元的教学内容:

四上第六单元:通过人物的动作、语言、神态体会人物的心情;

四下第七单元:从人物的语言、动作等描写中感受人物的品质;

五下第四单元:通过课文中的动作、语言、神态的描写,体会人物的内心;

六下第四单元:关注神态言行的描写,体会人物品质。

通过研读这四个单元的语文要素、课后习题和语文园地中的交流平台,我们发现这些单元的学习内容、目标、方法呈现螺旋上升的特点,各单元的语文要素从简单的人物心情变化到人物品质,再到丰富的内心世界,情思更加含蓄。从课后习题来看,四上的课后习题有很明确的提示,而到了四下,则要求学生自主提取,能级要求逐渐提高。从语文园地的交流平台来看,四下是较为模糊的提示,而到了五下,则是精确的分析,总结提炼越来越具体。

通过这四个单元语文要素的表述可以看出,这是学生从方法的习得走向阅读自觉的形成。单元内部各版块也体现由易到难,循序渐进的编排特点。三首古诗因为文体特点并没有太多描写,但人物品质依然通过关键诗句表现出来,学生通过三首古诗的学习,对从人物语言动作等描写中感受人物品质有了初步感知,在接下来诺曼底号遇难记一篇课文中进行重点学习,通过语言动作描写感受哈尔威船长沉着冷静、舍己救人、忠于职守的品质。《黄继光》和《挑山工》尝试运用所学方法,根据学习提示进行合作式的半独立阅读,再结合“阅读链接”进行课外阅读拓展。口语交际和习作则是落实阅读策略的实践,学习“从多个方面写出人物的特点”。

结合上述分析,制定本单元教学目标:

单元教学建议

教学建议一:单元一体,各板块教学内容相互支撑,有机联系。

合理分解语文要素,呈现阶梯式学习目标。

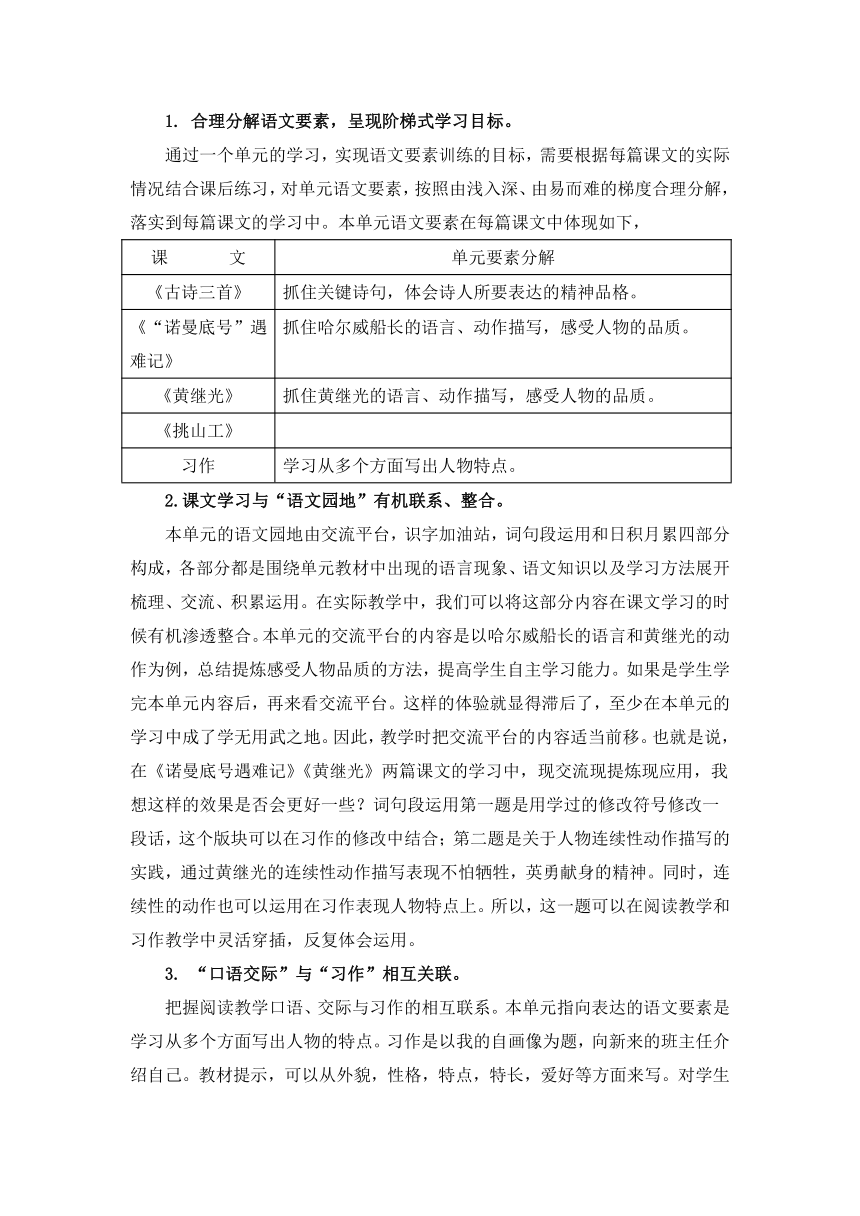

通过一个单元的学习,实现语文要素训练的目标,需要根据每篇课文的实际情况结合课后练习,对单元语文要素,按照由浅入深、由易而难的梯度合理分解,落实到每篇课文的学习中。本单元语文要素在每篇课文中体现如下,

课 文 单元要素分解

《古诗三首》 抓住关键诗句,体会诗人所要表达的精神品格。

《“诺曼底号”遇难记》 抓住哈尔威船长的语言、动作描写,感受人物的品质。

《黄继光》 抓住黄继光的语言、动作描写,感受人物的品质。

《挑山工》

习作 学习从多个方面写出人物特点。

2.课文学习与“语文园地”有机联系、整合。

本单元的语文园地由交流平台,识字加油站,词句段运用和日积月累四部分构成,各部分都是围绕单元教材中出现的语言现象、语文知识以及学习方法展开梳理、交流、积累运用。在实际教学中,我们可以将这部分内容在课文学习的时候有机渗透整合。本单元的交流平台的内容是以哈尔威船长的语言和黄继光的动作为例,总结提炼感受人物品质的方法,提高学生自主学习能力。如果是学生学完本单元内容后,再来看交流平台。这样的体验就显得滞后了,至少在本单元的学习中成了学无用武之地。因此,教学时把交流平台的内容适当前移。也就是说,在《诺曼底号遇难记》《黄继光》两篇课文的学习中,现交流现提炼现应用,我想这样的效果是否会更好一些?词句段运用第一题是用学过的修改符号修改一段话,这个版块可以在习作的修改中结合;第二题是关于人物连续性动作描写的实践,通过黄继光的连续性动作描写表现不怕牺牲,英勇献身的精神。同时,连续性的动作也可以运用在习作表现人物特点上。所以,这一题可以在阅读教学和习作教学中灵活穿插,反复体会运用。

3. “口语交际”与“习作”相互关联。

把握阅读教学口语、交际与习作的相互联系。本单元指向表达的语文要素是学习从多个方面写出人物的特点。习作是以我的自画像为题,向新来的班主任介绍自己。教材提示,可以从外貌,性格,特点,特长,爱好等方面来写。对学生来说,通过具体事例来体现自己性格特点是难点。教学中可以指导学生结合阅读教学的学习收获,通过语言,动作等描写来体现出自己的性格特点。本单元的口语交际与习作联系非常紧密,口语交际是自我介绍,可以看成是口头习作我的自画像。而习作是书面化的自我介绍。教学中,两者要相互勾连,有机整合。

教学建议二:落实语文要素,遵循阅读教学规律。

在整体感知中把握人物形象,避免理解的碎片化。

经典的人物形象是丰满多面的,作者的表现手法也是多样的,要素之间相互作用融合。抓人物,语言,动作等描写感受人物品质,是感受人物品质的方法之一,但我们不能将语言,动作简单地从事情中抽离出来的奇。而是要引导学生结合人物的处境选择来体会。要重视整体感知、重视朗读、重视设身处地的想象和体会。叶圣陶说:不可抽出而讲之,就是这个意思。例如,在诺曼底号遇难记一课的教学中。除了要重点抓住哈尔威船长的语言动作描写,还要在整体感知课文内容的基础上,联系上下文,关注文中的环境描写,以及哈尔威船长的冷静,与船员,乘客在灾难发生时的慌乱进行对比,灾难发生时的混乱,与救援时的井然有序进行对比,多角度感受哈尔威船长的形象。

在阅读体验中落实语文要素,避免人物的标签化。

所谓人物标签化,是指在阅读理解过程中热衷于空对空分析,不重视阅读体验的过程,只注重结果的呈现。将文本中血肉丰满的人物形象用抽象的词语概括出来。这样往往使文章阅读流于肤浅,失去个性,缺乏感情。

例如《诺曼底号遇难记》如何帮助学生感受人物品质,让学生一提到哈尔威船长,眼前就能浮现活生生的人物形象呢?

“诺曼底号”从被撞到沉入大海,整个过程20多分钟。这个过程中,文中也只给哈尔威船长设计了四次语言描写:找到四处语言描写是第一步。接下来我们若是问学生“从这些语言描写中,你感受到了哈尔威船长怎样伟大的精神品质”,百分之百的学生能回答我们“镇定自如”“忠于职守”“舍己为人”“履行做人之道”等等空泛的概念。深入一点,无非追问“你从哪个字、哪个词中感受到了这种品质”,学生照样能答得头头是道。可是,我们需要这样的概念吗?

那么该如何引导学生思考:“为什么这些语言描写能表现哈尔威船长伟大的精神品质?”(或者说“这些语言描写是如何表现哈尔威船长伟大的精神品质?”)蒋军晶老师的《指向语文要素的教学设计》中是这样处理的:出示哈尔威船长与洛克机械师的对话,让学生发现这段话在描写形式上有什么特点?然后把句子变长、加上提示语,再进行朗读比较,发现语言简洁、单句成段、不用提示语更能体现当时的紧张、急迫,从而感受哈尔威船长危急时刻的镇定、果断。再放大哈尔威船长的语言,从内容上来研究哈尔威船长为什么说这八句话?前六次是了解当时的处境,第七八次是安排人们下到小艇上去,授予大副开枪的权利。这样的朗读、比较、体会,学生对船长的形象逐渐清晰:这是一位处理事情有智慧、有方法、有原则的船长。

教学建议三,准确定位,处理好单元教学重点与单篇课文教学目标的关系。

统编版语文教材,一个很大的亮点就是每个单元都有明确的语文要素。简单地说,就是每个单元都有明确的重点学习目标,这让我们的课堂学习就有了着力点,不至于稀里糊涂地教课文,或者由着性子跟着感觉走。但是单元的教学,在抓住单元语文要素这一首要学习目标的同时,还要基于文本的特殊 性,考虑单篇课文的个性化的学习目标,那么从哪些方面考虑?

1.关注文体特点。本单元的选文文体多样,不同的文体有独特的语言特点和教学价值,因此在具体教学中应结合文本的差异来确定教学目标和教学方法。例如,古诗的语言一般凝练含蓄,意境深远。教学中要教会学生学习古诗的一般方法:借助注释,理解诗意,在想象中悟情,在诵读中抒情。仅仅这样是不能唤起学生情感体验,产生移情和共鸣的,因为学生不了解诗人写作的背景,因此,设计有认知冲突的学习活动、补充拓展资料是帮助学生理解诗句背后的精神品格不可或缺的支架。《芙蓉楼送辛渐》和别的送别诗比较,发现大多数送别诗抒写离别的不舍,而王昌龄在诗中却淡写离别之情,借玉壶冰心表达自己的高洁人格这跟他的处境、遭遇有很大关系;卢纶《塞下曲》通过寻找诗中的反常来感受将士们不畏严寒、英勇无畏;《墨梅》通过和其他描写梅花的诗的比较,产生思维碰撞:为什么那么多描写梅花的诗写得都是香气,而王冕却写清气?在百思不得其解之际,补充史书记载王冕个人资料,学生明白原来:“淡墨痕”真正所画的不是梅花,而是王冕内心的志向和品格。梅花的质朴,乃是人格的质朴;梅花的淡然,乃是志向的淡然。

2.关注课后习题。每篇课文的课后习题是确定这篇课文教学目标的重要依据之一,是教学中必须要完成的内容,例如诺曼底号遇难记课后第三题,哈尔威船长的英雄壮举,让你对生命有了怎样的体会。这一题告诉我们,在本文的学习中,不仅仅要感受哈尔威船长的品质,还要对生命的宝贵价值意义有所体会。课堂中可以发起辩论,有人认为船长不太爱惜自己的生命,救出其他人后应该积极逃生,没有必要和船一起沉下去,白白浪费生命,你是怎样认为的,一起辩一辩?

各位老师,以上就是我对统编版小学语文四年级下册第七单元的教材解读,有不到之处敬请批评指正。

——统编版四年级下册第七单元单元解读

各位老师:大家好!

我将从单元整体解读和教学建议两方面跟大家交流统编版小学语文四年级下册第七单元学人物品质、写人物特点的教学思考。

单元整体解读:

语文所包含的语言、情感、审美和价值观教育在本单元中融为一体。

课标指出“培养学生高尚的道德情操和健康的审美情趣,形成正确的价值观和积极的人生态度,是语文教学的重要内容”。本单元以法国作家罗曼·罗兰——“没有伟大的品格,就没有伟大的人,甚至也没有伟大的艺术家,伟大的行动者。”作为导语,揭示了以感受“人物品质”为主线的人文主题。围绕这个主题,安排了精读课文《古诗三首》《“诺曼底号”遇难记》、略读课文《黄继光》《挑山工》以及口语交际、习作、语文园地等板块。在《黄继光》这篇课文后面还安排了阅读链接《祖国,我终于回来了》

人物品质主题单元并不是四下学生第一次接触,三上第八单元的人文主题是“美好品质”,从这个角度来说,本单元是三上第八单元的延续,并在学习要求上有了进一步提高。表现在对人物品质要有更加具体的感受。本单元选文文体多样,有古诗、小说、根据通讯报道改写的写人记叙文,但都从不同角度反映人物品质这个人文主题。有王昌龄以晶莹透明的冰雪玉壶自喻来表明自己不改初衷,坚贞顽强的情操;有将士们雪夜追敌的壮举和英勇自信的豪迈;有王冕借墨梅为喻,表达不向世俗献媚、清白正气的精神品格;有哈尔威船长在危难时 沉着冷静、舍己救人、忠于职守;黄继光舍身堵枪口、英勇献身的大无畏英雄气概和爱国主义国际主义精神,挑山工坚忍不拔、钱学森对祖国有着强烈的热爱之情。

本单元的语文要素与人文主题紧密关联,两个语文要素分别是从人物的语言、动作等描写中感受人物的品质;学习从多个方面写出人物的特点。前一条指向阅读,后一条指向表达。常言道:言为心声,行为心表。语言和行动往往是人物心理、情感的自然流露,透过语言和行动可以窥视人物的内心世界,可以感受人物的精神境界,可以实现心灵的沟通交流。

二、语文要素承前启后,方法的习得是为了阅读自觉的形成。

课标在第二学段的阅读目标中有这样的要求:

为了达成这一目标统编版小学语文教材从四年级上册开始安排了四个单元的教学内容:

四上第六单元:通过人物的动作、语言、神态体会人物的心情;

四下第七单元:从人物的语言、动作等描写中感受人物的品质;

五下第四单元:通过课文中的动作、语言、神态的描写,体会人物的内心;

六下第四单元:关注神态言行的描写,体会人物品质。

通过研读这四个单元的语文要素、课后习题和语文园地中的交流平台,我们发现这些单元的学习内容、目标、方法呈现螺旋上升的特点,各单元的语文要素从简单的人物心情变化到人物品质,再到丰富的内心世界,情思更加含蓄。从课后习题来看,四上的课后习题有很明确的提示,而到了四下,则要求学生自主提取,能级要求逐渐提高。从语文园地的交流平台来看,四下是较为模糊的提示,而到了五下,则是精确的分析,总结提炼越来越具体。

通过这四个单元语文要素的表述可以看出,这是学生从方法的习得走向阅读自觉的形成。单元内部各版块也体现由易到难,循序渐进的编排特点。三首古诗因为文体特点并没有太多描写,但人物品质依然通过关键诗句表现出来,学生通过三首古诗的学习,对从人物语言动作等描写中感受人物品质有了初步感知,在接下来诺曼底号遇难记一篇课文中进行重点学习,通过语言动作描写感受哈尔威船长沉着冷静、舍己救人、忠于职守的品质。《黄继光》和《挑山工》尝试运用所学方法,根据学习提示进行合作式的半独立阅读,再结合“阅读链接”进行课外阅读拓展。口语交际和习作则是落实阅读策略的实践,学习“从多个方面写出人物的特点”。

结合上述分析,制定本单元教学目标:

单元教学建议

教学建议一:单元一体,各板块教学内容相互支撑,有机联系。

合理分解语文要素,呈现阶梯式学习目标。

通过一个单元的学习,实现语文要素训练的目标,需要根据每篇课文的实际情况结合课后练习,对单元语文要素,按照由浅入深、由易而难的梯度合理分解,落实到每篇课文的学习中。本单元语文要素在每篇课文中体现如下,

课 文 单元要素分解

《古诗三首》 抓住关键诗句,体会诗人所要表达的精神品格。

《“诺曼底号”遇难记》 抓住哈尔威船长的语言、动作描写,感受人物的品质。

《黄继光》 抓住黄继光的语言、动作描写,感受人物的品质。

《挑山工》

习作 学习从多个方面写出人物特点。

2.课文学习与“语文园地”有机联系、整合。

本单元的语文园地由交流平台,识字加油站,词句段运用和日积月累四部分构成,各部分都是围绕单元教材中出现的语言现象、语文知识以及学习方法展开梳理、交流、积累运用。在实际教学中,我们可以将这部分内容在课文学习的时候有机渗透整合。本单元的交流平台的内容是以哈尔威船长的语言和黄继光的动作为例,总结提炼感受人物品质的方法,提高学生自主学习能力。如果是学生学完本单元内容后,再来看交流平台。这样的体验就显得滞后了,至少在本单元的学习中成了学无用武之地。因此,教学时把交流平台的内容适当前移。也就是说,在《诺曼底号遇难记》《黄继光》两篇课文的学习中,现交流现提炼现应用,我想这样的效果是否会更好一些?词句段运用第一题是用学过的修改符号修改一段话,这个版块可以在习作的修改中结合;第二题是关于人物连续性动作描写的实践,通过黄继光的连续性动作描写表现不怕牺牲,英勇献身的精神。同时,连续性的动作也可以运用在习作表现人物特点上。所以,这一题可以在阅读教学和习作教学中灵活穿插,反复体会运用。

3. “口语交际”与“习作”相互关联。

把握阅读教学口语、交际与习作的相互联系。本单元指向表达的语文要素是学习从多个方面写出人物的特点。习作是以我的自画像为题,向新来的班主任介绍自己。教材提示,可以从外貌,性格,特点,特长,爱好等方面来写。对学生来说,通过具体事例来体现自己性格特点是难点。教学中可以指导学生结合阅读教学的学习收获,通过语言,动作等描写来体现出自己的性格特点。本单元的口语交际与习作联系非常紧密,口语交际是自我介绍,可以看成是口头习作我的自画像。而习作是书面化的自我介绍。教学中,两者要相互勾连,有机整合。

教学建议二:落实语文要素,遵循阅读教学规律。

在整体感知中把握人物形象,避免理解的碎片化。

经典的人物形象是丰满多面的,作者的表现手法也是多样的,要素之间相互作用融合。抓人物,语言,动作等描写感受人物品质,是感受人物品质的方法之一,但我们不能将语言,动作简单地从事情中抽离出来的奇。而是要引导学生结合人物的处境选择来体会。要重视整体感知、重视朗读、重视设身处地的想象和体会。叶圣陶说:不可抽出而讲之,就是这个意思。例如,在诺曼底号遇难记一课的教学中。除了要重点抓住哈尔威船长的语言动作描写,还要在整体感知课文内容的基础上,联系上下文,关注文中的环境描写,以及哈尔威船长的冷静,与船员,乘客在灾难发生时的慌乱进行对比,灾难发生时的混乱,与救援时的井然有序进行对比,多角度感受哈尔威船长的形象。

在阅读体验中落实语文要素,避免人物的标签化。

所谓人物标签化,是指在阅读理解过程中热衷于空对空分析,不重视阅读体验的过程,只注重结果的呈现。将文本中血肉丰满的人物形象用抽象的词语概括出来。这样往往使文章阅读流于肤浅,失去个性,缺乏感情。

例如《诺曼底号遇难记》如何帮助学生感受人物品质,让学生一提到哈尔威船长,眼前就能浮现活生生的人物形象呢?

“诺曼底号”从被撞到沉入大海,整个过程20多分钟。这个过程中,文中也只给哈尔威船长设计了四次语言描写:找到四处语言描写是第一步。接下来我们若是问学生“从这些语言描写中,你感受到了哈尔威船长怎样伟大的精神品质”,百分之百的学生能回答我们“镇定自如”“忠于职守”“舍己为人”“履行做人之道”等等空泛的概念。深入一点,无非追问“你从哪个字、哪个词中感受到了这种品质”,学生照样能答得头头是道。可是,我们需要这样的概念吗?

那么该如何引导学生思考:“为什么这些语言描写能表现哈尔威船长伟大的精神品质?”(或者说“这些语言描写是如何表现哈尔威船长伟大的精神品质?”)蒋军晶老师的《指向语文要素的教学设计》中是这样处理的:出示哈尔威船长与洛克机械师的对话,让学生发现这段话在描写形式上有什么特点?然后把句子变长、加上提示语,再进行朗读比较,发现语言简洁、单句成段、不用提示语更能体现当时的紧张、急迫,从而感受哈尔威船长危急时刻的镇定、果断。再放大哈尔威船长的语言,从内容上来研究哈尔威船长为什么说这八句话?前六次是了解当时的处境,第七八次是安排人们下到小艇上去,授予大副开枪的权利。这样的朗读、比较、体会,学生对船长的形象逐渐清晰:这是一位处理事情有智慧、有方法、有原则的船长。

教学建议三,准确定位,处理好单元教学重点与单篇课文教学目标的关系。

统编版语文教材,一个很大的亮点就是每个单元都有明确的语文要素。简单地说,就是每个单元都有明确的重点学习目标,这让我们的课堂学习就有了着力点,不至于稀里糊涂地教课文,或者由着性子跟着感觉走。但是单元的教学,在抓住单元语文要素这一首要学习目标的同时,还要基于文本的特殊 性,考虑单篇课文的个性化的学习目标,那么从哪些方面考虑?

1.关注文体特点。本单元的选文文体多样,不同的文体有独特的语言特点和教学价值,因此在具体教学中应结合文本的差异来确定教学目标和教学方法。例如,古诗的语言一般凝练含蓄,意境深远。教学中要教会学生学习古诗的一般方法:借助注释,理解诗意,在想象中悟情,在诵读中抒情。仅仅这样是不能唤起学生情感体验,产生移情和共鸣的,因为学生不了解诗人写作的背景,因此,设计有认知冲突的学习活动、补充拓展资料是帮助学生理解诗句背后的精神品格不可或缺的支架。《芙蓉楼送辛渐》和别的送别诗比较,发现大多数送别诗抒写离别的不舍,而王昌龄在诗中却淡写离别之情,借玉壶冰心表达自己的高洁人格这跟他的处境、遭遇有很大关系;卢纶《塞下曲》通过寻找诗中的反常来感受将士们不畏严寒、英勇无畏;《墨梅》通过和其他描写梅花的诗的比较,产生思维碰撞:为什么那么多描写梅花的诗写得都是香气,而王冕却写清气?在百思不得其解之际,补充史书记载王冕个人资料,学生明白原来:“淡墨痕”真正所画的不是梅花,而是王冕内心的志向和品格。梅花的质朴,乃是人格的质朴;梅花的淡然,乃是志向的淡然。

2.关注课后习题。每篇课文的课后习题是确定这篇课文教学目标的重要依据之一,是教学中必须要完成的内容,例如诺曼底号遇难记课后第三题,哈尔威船长的英雄壮举,让你对生命有了怎样的体会。这一题告诉我们,在本文的学习中,不仅仅要感受哈尔威船长的品质,还要对生命的宝贵价值意义有所体会。课堂中可以发起辩论,有人认为船长不太爱惜自己的生命,救出其他人后应该积极逃生,没有必要和船一起沉下去,白白浪费生命,你是怎样认为的,一起辩一辩?

各位老师,以上就是我对统编版小学语文四年级下册第七单元的教材解读,有不到之处敬请批评指正。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗词三首

- 2 乡下人家

- 3 天窗

- 4* 三月桃花水

- 口语交际:转述

- 习作:我的乐园

- 语文园地

- 第二单元

- 5 琥珀

- 6 飞向蓝天的恐龙

- 7 纳米技术就在我们身边

- 8* 千年梦圆在今朝

- 口语交际:说新闻

- 习作:我的奇思妙想

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 9 短诗三首

- 10 绿

- 11 白桦

- 12* 在天晴了的时候

- 语文园地

- 第四单元

- 13 猫

- 14 母鸡

- 15 白鹅

- 习作:我的动物朋友

- 语文园地

- 第五单元

- 16 海上日出

- 17 记金华的双龙洞

- 习作例文

- 习作:游____

- 第六单元

- 18 文言文二则

- 19 小英雄雨来(节选)

- 20* 我们家的男子汉

- 21* 芦花鞋

- 口语交际:朋友相处的秘诀

- 习作:我学会了____

- 语文园地

- 第七单元

- 22 古诗三首

- 23 “诺曼底”号遇难记

- 25* 挑山工

- 24* 黄继光

- 口语交际:自我介绍

- 习作:我的“自画像”

- 语文园地

- 第八单元

- 26 宝葫芦的秘密(节选)

- 27 巨人的花园

- 28* 海的女儿

- 习作:故事新编

- 语文园地