高中语文 第一专题 沁园春长沙教案 苏教版必修1

文档属性

| 名称 | 高中语文 第一专题 沁园春长沙教案 苏教版必修1 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 22.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2014-10-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

江苏省扬州市江都区丁沟中学高中语文 第一专题 沁园春长沙教案 苏教版必修1

● 教学目标

1. 把握景物特征,理解景物描写对表达思想感情的作用

2. 领略青年毛泽东的情怀,增强对国家民族的责任感与使命感。

● 重点、难点

重点:

1. 把握景物的特征,理解景与情的关系。

2. 了解时代背景,理解青年毛泽东的人生抱负。

难点:理解景物描写与思想感情之间的关系。

● 设计思想

学生在初中阶段已经学习过同一词牌的另一首 ( http: / / www.21cnjy.com )词《沁园春·雪》,两首词的艺术表现手法较为一致,基于此学习背景,当重点分析意象的选择与思想感情的关系,接触词的写作中景物描写的相关知识。

在高一新生走向成年之际,借助本文的学习,引导他们明白青年的责任感与使命感对于“中国梦”的意义。

● 教学资源

1911年,18岁的毛泽东来到湖南省会长沙,开始了他在此地长达13 年之久的求学和革命斗争生活。1913年至1918年,在省立第一师范学校读 书。1918年4月,与何叔衡等人创立了以改造中国和世界为奋斗目标的新民会。1919年起,先后在长沙修业小学、第一师范附属小学等学校任教。“五四”时期,他组织领导了长沙学生和市民的爱国运动,主编《湘江评论》,发表一系列重要论文。随后,又领导了驱逐湖南督军兼省长、皖系军阀张敬尧的斗争。1920年9月,他与何叔衡等人建立了湖南共产主义小组。1923年4月,他离开长沙,赴上海、广州等地继续从事革命工作。1925年春,他回湖南指导农民运动。同年秋,自韶山赴广州 接办农民运动讲习所,途径长沙,游橘子洲、岳麓山,追怀1911年至1923 年间在长沙的求学生活和革命斗争经历,写成这首境界开阔、气势恢弘的 不朽诗篇。 (《毛泽东诗词鉴赏》,江苏古籍出版社1990版)

● 教学设计

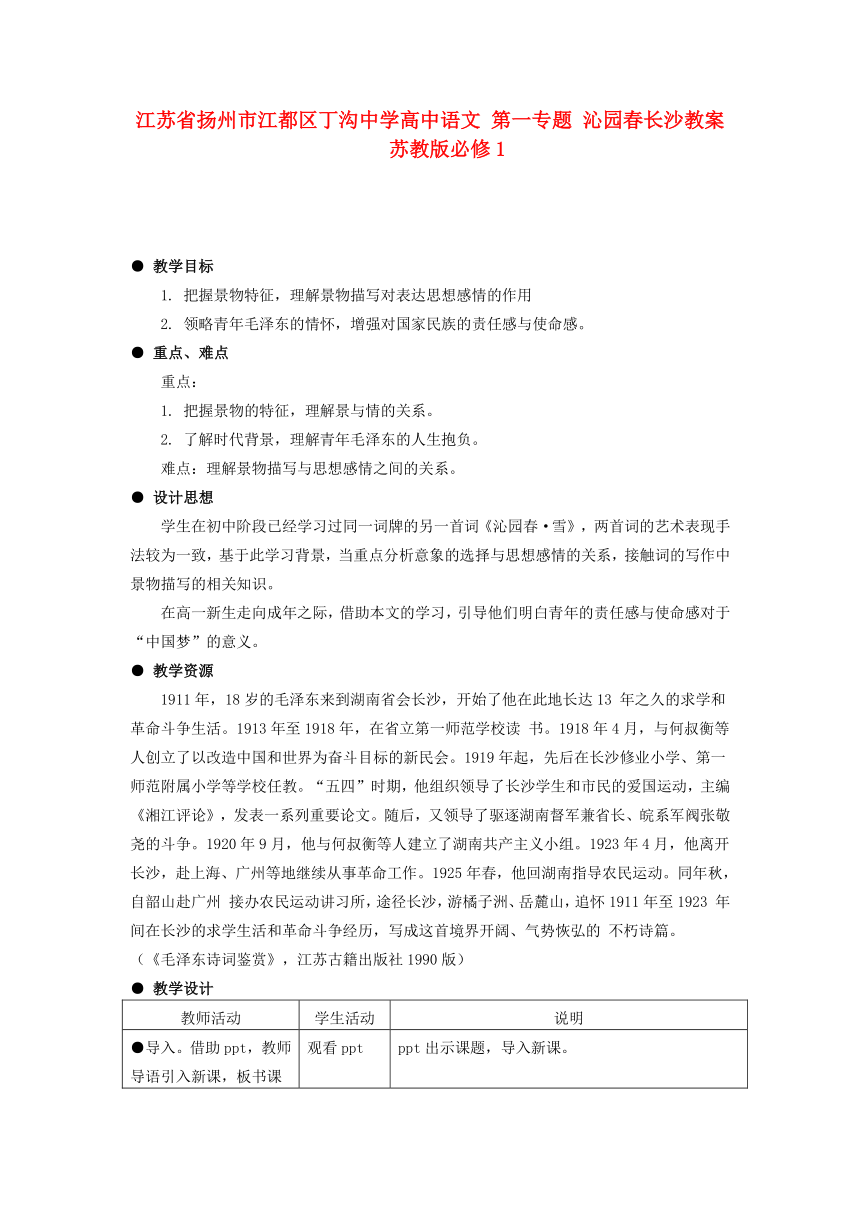

教师活动 学生活动 说明

●导入。借助ppt,教师导语引入新课,板书课题。 观看ppt ppt出示课题,导入新课。

●走近作者 观看ppt ppt简介毛泽东早年在长沙的活动。

●解题 听讲 “沁园春”是词牌,“长沙”是词的内容提示

●导读课文 主导学生活动:朗读词的上片,提问:1.开 ( http: / / www.21cnjy.com )头三句交代哪些内容?2.用四个字罗列上片所写景物。哪个字领起景物描写?用词中的一句话概括景物特征。3.景物与作者感慨之间有何联系? 朗读,讨论,回答。 1.开头三句交代地点湘江橘子洲头、人物是独自一人、时间是寒秋。2.林、舸、鹰、鱼。领字:看。一句话概括:万类霜天竞自由。(提醒学生注意作者描写林、舸、鹰、鱼时的用词,此句能概括作者眼中心里秋景的色彩与情态。)3、眼前景物自然引起作者的感慨:是谁创造出 ( http: / / www.21cnjy.com )这一幅自由幸福的美景,也激发出青年毛泽东主宰天下、改变民族命运的豪情。或者说,正因为豪情在,眼前的寒秋之景也是如此热烈、自由,生机勃勃。展示ppt

主导学生活动:朗读词的下片,提问:1.可以概括为哪两方面的内容。2.列举“指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯”的具体内容。3.最后三句有何深意? 概括、讨论、发言。 1.①革命活动。②游泳。2.组织湖南学生联合会、新民学会等,参加了反对袁世凯称帝、领导了驱逐张敬尧等反动军阀的活动。特别是创办《湘江评论》,成立马克思主义研究会,为1921年中国共产党的成立,在湖南地区做了思想上和组织上的准备。3.最后三句写湘江游泳,以“中流击水,浪遏飞舟”形象地表现革命活动所产生的改变时代的巨大力量,表现了青年毛泽东的自信与诗情。

主导学生活动:朗诵整首词提问:上下片内容之间有何联系? 讨论、发言。 1.上片写景,下片叙事,景与事都归属在题目“长沙”之下。2.景物热烈自由,正是革命活动中有志青年精神面貌的写照3.上片湘江自由美好秋景正是理想社会的象征,也是下片革命活动的奋斗目标。4.“怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?”一问将上下片之间联系起来,正合乎词的写作上下片之间“岭断云连”的要求。展示ppt。

主导学生思考:如何面对不合理的现实? 自由讨论。 独立思考,积极行动,努力改 ( http: / / www.21cnjy.com )变,实现“公平、正义、自由、幸福”的中国梦。回顾中国近现代史,青年始终是社会变革的生力军,对国家民族的责任感与使命感会使当代青年追求更为崇高,青春熠熠生辉。

拓展延伸主导学生活动:1. 介绍7岁毛泽东的《咏蛙》诗。2. 背诵《沁园春雪》3.讨论以上诗词与本文的相同之处 讨论、发言。 1.ppt出示《沁园春雪》、《咏蛙》。2.都有主宰天下的意识。展示ppt.

● 课堂反馈主导学生活动:当堂练习 练习、交流答案 内容附后,要求当堂完成后,生生、师生之间交流答案。

● 课后测评布置作业 课外练习 内容附后

●板书 沁园春·长沙毛泽东谁 寒秋之景:林、舸、鹰、鱼 (热烈自由)主 沉 革命活动:峥嵘岁月稠浮 游泳:浪遏飞舟

● 课堂反馈

1.下列词语中,字形和加点字的读音全部都正确的一项是( )

A. 峥嵘 谈笑风生 间或(jiàn) 挥斥方遒(chì)

B. 针灸 仗义直言 蹙额(chù) 风华正茂(mòo)

C. 蹂躏 再接再励 檄文(xí) 百舸争流(gě)

D. 垫付 浪遏飞舟 寥廓(kuò) 乳臭未干(chòu)

2.阅读下面的文字,回答问题。

看万山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流。鹰击长空,鱼翔浅底, 万类霜天竞自由。怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?

①总领下划线文字的一个词是 。

②这段文字描写的具体景物有 。景物特征是

。

③这段文字表达了诗人怎样的思想感情?

3.如何理解下片结尾:“曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?”

4.请比较《沁园春·长沙》与《沁园春·雪》两首词中景物的不同特征及形成不同特征的原因。

课后测评

1.下列词语中加点的字,每对读音都相同的一组是( )

A.占据/倨傲 咳嗽/瞌睡虫 鞭笞/嗤之以鼻

B.扉页/绯红 莘莘/西洋参 猝然/一蹴而就

C.羁縻/糜烂 咯血/卡脖子 丰硕/数见不鲜

D.牛犊/渎职 忏悔/颤巍巍 古刹/叱咤风云

2.下列句子中加点的成语使用不恰当的一项是( )

A、奶奶在城里呆了许多年,很少出门,从不逛街。有一次乡下的亲戚下来了,她竟然毛遂自荐,要带他们上街去玩。

B、午后,我独自在花间小径上穿行,猝不及防地被一只蝴蝶在面颊上点了一个触吻,一时,心头掠过了几许诗意般的遐想。

C、李老汉是一个知恩图报的人。别人给他的帮助与恩惠,哪怕仅仅只是一句安慰的话,他也睚眦必报。

D、植物也有“喜怒哀乐”,养植物跟养宠物一样,对它经常给予关爱,让它“心绪”良好,它就会投桃报李,令你心旷神怡。

3.下列句子中没有语病的一项是( )

A、通过仪器来观察世界开阔了人们的视野,由此也改变了我们对物质世界的认识。

B、新牌坊立交桥的建成将大大缓解交通高峰期的堵车问题。

C、由于适当的温度有助于化学反应速度,工期将选在气温较高的5、6月份。

D、这些事故给人民生命财产造成重大损失、究其原因,主要是一些主管领导和管理部门对安全生产没有引起高度重视。

4. 根据下面的介绍,提取关于“立体电影”的三个关键词(或短语)。

立体电影是用两个镜头如人眼那样从两个不 ( http: / / www.21cnjy.com )同方向同时拍摄下景物的影像,制成电影胶片。在放映时,通过两台放映机,把用两个摄影机拍下的两组胶片同步放映,使这略有差别的两幅图像重叠在银幕上。观众用偏振眼镜观看,每只眼睛只看到相应的偏振光图象,即左眼只能看到左机映出的画面,右眼只能看到右机映出的画面,这样就会像直接观看那样产生立体感觉。这就是立体电影的原理。

5.近年来,以地铁、轻轨为代表的城 ( http: / / www.21cnjy.com )市轨道交通快速发展。下图为苏州轨道交通标志,请发挥联想和想象,对这一图标的设计意蕴作80字以内的简短说明。

阅读下面的两首清代诗歌,回答6——7题。

新雷 张维屏

造物无言却有情,每于寒尽觉春生。

千红万紫安排著,只待新雷第一声。

己亥杂诗(其五) 龚自珍

浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。

落红不是无情物,化作春泥更护花。

6.在《新雷》中,造物“有情”体现在哪些地方?为什么要说“只待新雷第一声”?

7.两首诗的末句寄托的思想感情有何不同?

PPT (见附件)

答案:● 课堂反馈

1. A

2.①看。②山、枫林、江、舸、鹰、鱼。特征 ( http: / / www.21cnjy.com ):热烈、自由、生机勃勃。③眼前景物自然引起作者的感慨:是谁创造出这一幅自由幸福的美景,也激发出青年毛泽东主宰天下、改变民族命运的豪情。或者说,正因为豪情在,眼前的寒秋之景也是如此热烈、自由,生机勃勃。3.既是回忆湘江游泳一事,也形象地表现革命活动所产生的改变时代的巨大力量,表现了青年毛泽东的自信与诗情。

4. 《沁园春·长沙》中的秋 ( http: / / www.21cnjy.com )景热烈自由,正是革命活动中有志青年精神面貌的写照,《沁园春·雪》中的冬景壮阔灿烂,正是艰难长征中一个领袖雄心的写照。

课后测评

1.B(A jù/jù ké/kē c ( http: / / www.21cnjy.com )hī/chī;B fēi/fēi shēn/shēn cù/cù ;C mí/mí kǎ/qiǎ shuò/shuò;D dú/dú chàn/ chàn chà/zhà)

2. C

3. A

4.两个镜头(或“两个摄影机”);两台放映机(或“两组胶片”);偏振眼镜。

5.该图以轻轨车头(或“大写字母G”)代表轨道交通,以字母S代表苏州,又似中文的“互”字,一来一回地互动,传达快速、便捷的轨道交通的属性。

6.“觉春生”、“安排著”、“只待”。因为只有新雷响后才会有“春生”和“千红万紫”。

7.前者寄托了对新生活、新气象的渴望与期盼;后者寄托了对新生事物的无私关爱。

● 教学目标

1. 把握景物特征,理解景物描写对表达思想感情的作用

2. 领略青年毛泽东的情怀,增强对国家民族的责任感与使命感。

● 重点、难点

重点:

1. 把握景物的特征,理解景与情的关系。

2. 了解时代背景,理解青年毛泽东的人生抱负。

难点:理解景物描写与思想感情之间的关系。

● 设计思想

学生在初中阶段已经学习过同一词牌的另一首 ( http: / / www.21cnjy.com )词《沁园春·雪》,两首词的艺术表现手法较为一致,基于此学习背景,当重点分析意象的选择与思想感情的关系,接触词的写作中景物描写的相关知识。

在高一新生走向成年之际,借助本文的学习,引导他们明白青年的责任感与使命感对于“中国梦”的意义。

● 教学资源

1911年,18岁的毛泽东来到湖南省会长沙,开始了他在此地长达13 年之久的求学和革命斗争生活。1913年至1918年,在省立第一师范学校读 书。1918年4月,与何叔衡等人创立了以改造中国和世界为奋斗目标的新民会。1919年起,先后在长沙修业小学、第一师范附属小学等学校任教。“五四”时期,他组织领导了长沙学生和市民的爱国运动,主编《湘江评论》,发表一系列重要论文。随后,又领导了驱逐湖南督军兼省长、皖系军阀张敬尧的斗争。1920年9月,他与何叔衡等人建立了湖南共产主义小组。1923年4月,他离开长沙,赴上海、广州等地继续从事革命工作。1925年春,他回湖南指导农民运动。同年秋,自韶山赴广州 接办农民运动讲习所,途径长沙,游橘子洲、岳麓山,追怀1911年至1923 年间在长沙的求学生活和革命斗争经历,写成这首境界开阔、气势恢弘的 不朽诗篇。 (《毛泽东诗词鉴赏》,江苏古籍出版社1990版)

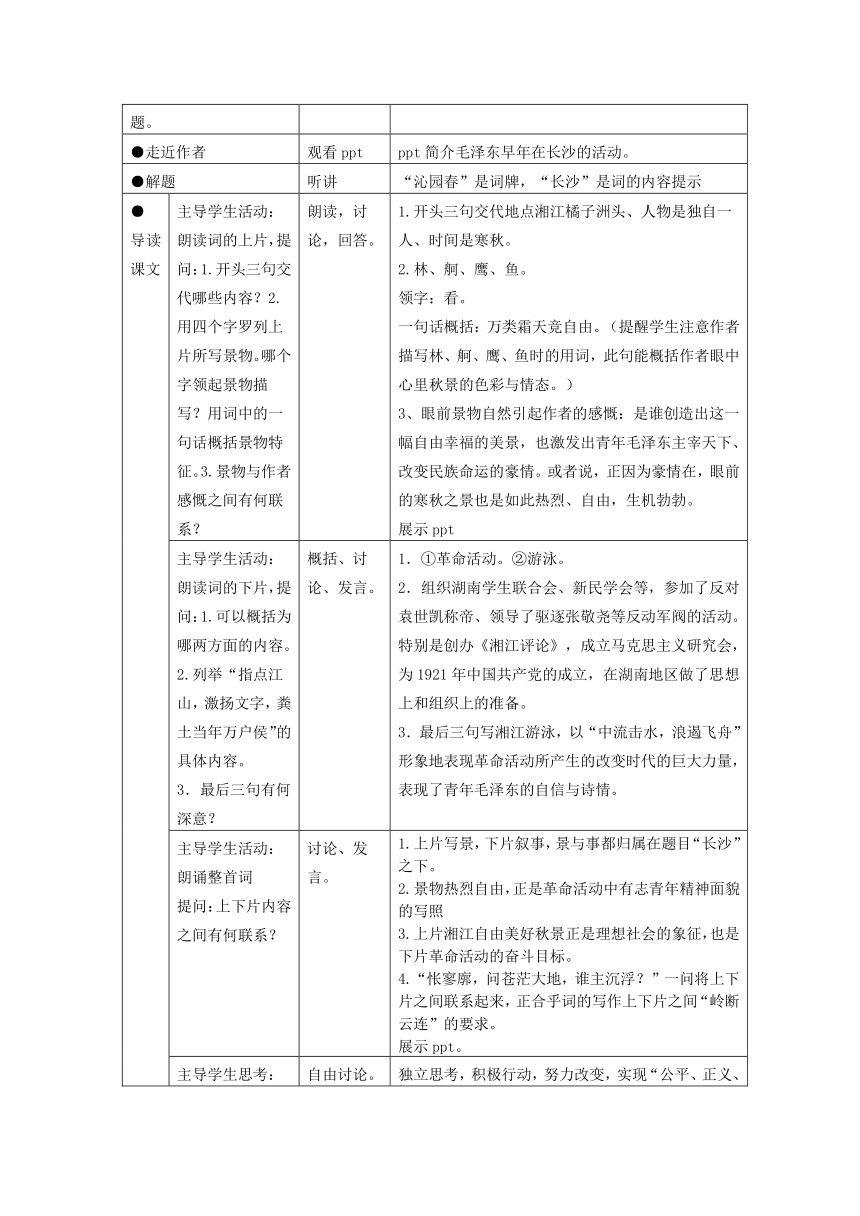

● 教学设计

教师活动 学生活动 说明

●导入。借助ppt,教师导语引入新课,板书课题。 观看ppt ppt出示课题,导入新课。

●走近作者 观看ppt ppt简介毛泽东早年在长沙的活动。

●解题 听讲 “沁园春”是词牌,“长沙”是词的内容提示

●导读课文 主导学生活动:朗读词的上片,提问:1.开 ( http: / / www.21cnjy.com )头三句交代哪些内容?2.用四个字罗列上片所写景物。哪个字领起景物描写?用词中的一句话概括景物特征。3.景物与作者感慨之间有何联系? 朗读,讨论,回答。 1.开头三句交代地点湘江橘子洲头、人物是独自一人、时间是寒秋。2.林、舸、鹰、鱼。领字:看。一句话概括:万类霜天竞自由。(提醒学生注意作者描写林、舸、鹰、鱼时的用词,此句能概括作者眼中心里秋景的色彩与情态。)3、眼前景物自然引起作者的感慨:是谁创造出 ( http: / / www.21cnjy.com )这一幅自由幸福的美景,也激发出青年毛泽东主宰天下、改变民族命运的豪情。或者说,正因为豪情在,眼前的寒秋之景也是如此热烈、自由,生机勃勃。展示ppt

主导学生活动:朗读词的下片,提问:1.可以概括为哪两方面的内容。2.列举“指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯”的具体内容。3.最后三句有何深意? 概括、讨论、发言。 1.①革命活动。②游泳。2.组织湖南学生联合会、新民学会等,参加了反对袁世凯称帝、领导了驱逐张敬尧等反动军阀的活动。特别是创办《湘江评论》,成立马克思主义研究会,为1921年中国共产党的成立,在湖南地区做了思想上和组织上的准备。3.最后三句写湘江游泳,以“中流击水,浪遏飞舟”形象地表现革命活动所产生的改变时代的巨大力量,表现了青年毛泽东的自信与诗情。

主导学生活动:朗诵整首词提问:上下片内容之间有何联系? 讨论、发言。 1.上片写景,下片叙事,景与事都归属在题目“长沙”之下。2.景物热烈自由,正是革命活动中有志青年精神面貌的写照3.上片湘江自由美好秋景正是理想社会的象征,也是下片革命活动的奋斗目标。4.“怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?”一问将上下片之间联系起来,正合乎词的写作上下片之间“岭断云连”的要求。展示ppt。

主导学生思考:如何面对不合理的现实? 自由讨论。 独立思考,积极行动,努力改 ( http: / / www.21cnjy.com )变,实现“公平、正义、自由、幸福”的中国梦。回顾中国近现代史,青年始终是社会变革的生力军,对国家民族的责任感与使命感会使当代青年追求更为崇高,青春熠熠生辉。

拓展延伸主导学生活动:1. 介绍7岁毛泽东的《咏蛙》诗。2. 背诵《沁园春雪》3.讨论以上诗词与本文的相同之处 讨论、发言。 1.ppt出示《沁园春雪》、《咏蛙》。2.都有主宰天下的意识。展示ppt.

● 课堂反馈主导学生活动:当堂练习 练习、交流答案 内容附后,要求当堂完成后,生生、师生之间交流答案。

● 课后测评布置作业 课外练习 内容附后

●板书 沁园春·长沙毛泽东谁 寒秋之景:林、舸、鹰、鱼 (热烈自由)主 沉 革命活动:峥嵘岁月稠浮 游泳:浪遏飞舟

● 课堂反馈

1.下列词语中,字形和加点字的读音全部都正确的一项是( )

A. 峥嵘 谈笑风生 间或(jiàn) 挥斥方遒(chì)

B. 针灸 仗义直言 蹙额(chù) 风华正茂(mòo)

C. 蹂躏 再接再励 檄文(xí) 百舸争流(gě)

D. 垫付 浪遏飞舟 寥廓(kuò) 乳臭未干(chòu)

2.阅读下面的文字,回答问题。

看万山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流。鹰击长空,鱼翔浅底, 万类霜天竞自由。怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?

①总领下划线文字的一个词是 。

②这段文字描写的具体景物有 。景物特征是

。

③这段文字表达了诗人怎样的思想感情?

3.如何理解下片结尾:“曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?”

4.请比较《沁园春·长沙》与《沁园春·雪》两首词中景物的不同特征及形成不同特征的原因。

课后测评

1.下列词语中加点的字,每对读音都相同的一组是( )

A.占据/倨傲 咳嗽/瞌睡虫 鞭笞/嗤之以鼻

B.扉页/绯红 莘莘/西洋参 猝然/一蹴而就

C.羁縻/糜烂 咯血/卡脖子 丰硕/数见不鲜

D.牛犊/渎职 忏悔/颤巍巍 古刹/叱咤风云

2.下列句子中加点的成语使用不恰当的一项是( )

A、奶奶在城里呆了许多年,很少出门,从不逛街。有一次乡下的亲戚下来了,她竟然毛遂自荐,要带他们上街去玩。

B、午后,我独自在花间小径上穿行,猝不及防地被一只蝴蝶在面颊上点了一个触吻,一时,心头掠过了几许诗意般的遐想。

C、李老汉是一个知恩图报的人。别人给他的帮助与恩惠,哪怕仅仅只是一句安慰的话,他也睚眦必报。

D、植物也有“喜怒哀乐”,养植物跟养宠物一样,对它经常给予关爱,让它“心绪”良好,它就会投桃报李,令你心旷神怡。

3.下列句子中没有语病的一项是( )

A、通过仪器来观察世界开阔了人们的视野,由此也改变了我们对物质世界的认识。

B、新牌坊立交桥的建成将大大缓解交通高峰期的堵车问题。

C、由于适当的温度有助于化学反应速度,工期将选在气温较高的5、6月份。

D、这些事故给人民生命财产造成重大损失、究其原因,主要是一些主管领导和管理部门对安全生产没有引起高度重视。

4. 根据下面的介绍,提取关于“立体电影”的三个关键词(或短语)。

立体电影是用两个镜头如人眼那样从两个不 ( http: / / www.21cnjy.com )同方向同时拍摄下景物的影像,制成电影胶片。在放映时,通过两台放映机,把用两个摄影机拍下的两组胶片同步放映,使这略有差别的两幅图像重叠在银幕上。观众用偏振眼镜观看,每只眼睛只看到相应的偏振光图象,即左眼只能看到左机映出的画面,右眼只能看到右机映出的画面,这样就会像直接观看那样产生立体感觉。这就是立体电影的原理。

5.近年来,以地铁、轻轨为代表的城 ( http: / / www.21cnjy.com )市轨道交通快速发展。下图为苏州轨道交通标志,请发挥联想和想象,对这一图标的设计意蕴作80字以内的简短说明。

阅读下面的两首清代诗歌,回答6——7题。

新雷 张维屏

造物无言却有情,每于寒尽觉春生。

千红万紫安排著,只待新雷第一声。

己亥杂诗(其五) 龚自珍

浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。

落红不是无情物,化作春泥更护花。

6.在《新雷》中,造物“有情”体现在哪些地方?为什么要说“只待新雷第一声”?

7.两首诗的末句寄托的思想感情有何不同?

PPT (见附件)

答案:● 课堂反馈

1. A

2.①看。②山、枫林、江、舸、鹰、鱼。特征 ( http: / / www.21cnjy.com ):热烈、自由、生机勃勃。③眼前景物自然引起作者的感慨:是谁创造出这一幅自由幸福的美景,也激发出青年毛泽东主宰天下、改变民族命运的豪情。或者说,正因为豪情在,眼前的寒秋之景也是如此热烈、自由,生机勃勃。3.既是回忆湘江游泳一事,也形象地表现革命活动所产生的改变时代的巨大力量,表现了青年毛泽东的自信与诗情。

4. 《沁园春·长沙》中的秋 ( http: / / www.21cnjy.com )景热烈自由,正是革命活动中有志青年精神面貌的写照,《沁园春·雪》中的冬景壮阔灿烂,正是艰难长征中一个领袖雄心的写照。

课后测评

1.B(A jù/jù ké/kē c ( http: / / www.21cnjy.com )hī/chī;B fēi/fēi shēn/shēn cù/cù ;C mí/mí kǎ/qiǎ shuò/shuò;D dú/dú chàn/ chàn chà/zhà)

2. C

3. A

4.两个镜头(或“两个摄影机”);两台放映机(或“两组胶片”);偏振眼镜。

5.该图以轻轨车头(或“大写字母G”)代表轨道交通,以字母S代表苏州,又似中文的“互”字,一来一回地互动,传达快速、便捷的轨道交通的属性。

6.“觉春生”、“安排著”、“只待”。因为只有新雷响后才会有“春生”和“千红万紫”。

7.前者寄托了对新生活、新气象的渴望与期盼;后者寄托了对新生事物的无私关爱。