高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要下册 第18课 冷战与国际格局的演变 课件(共53张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要下册 第18课 冷战与国际格局的演变 课件(共53张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 27.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-06-30 22:11:14 | ||

图片预览

文档简介

(共53张PPT)

二战中的美苏携手相助,共同赢得了反法西斯战争的胜利。他们以为战争结束了,然而美国驻苏联参赞却说:“战争才刚刚开始……”

为什么说战争才刚刚开始?即将到来的是怎样一场“战争”?

“没有永恒的朋友,也没有永恒的敌人,只有永恒的利益”

丘吉尔

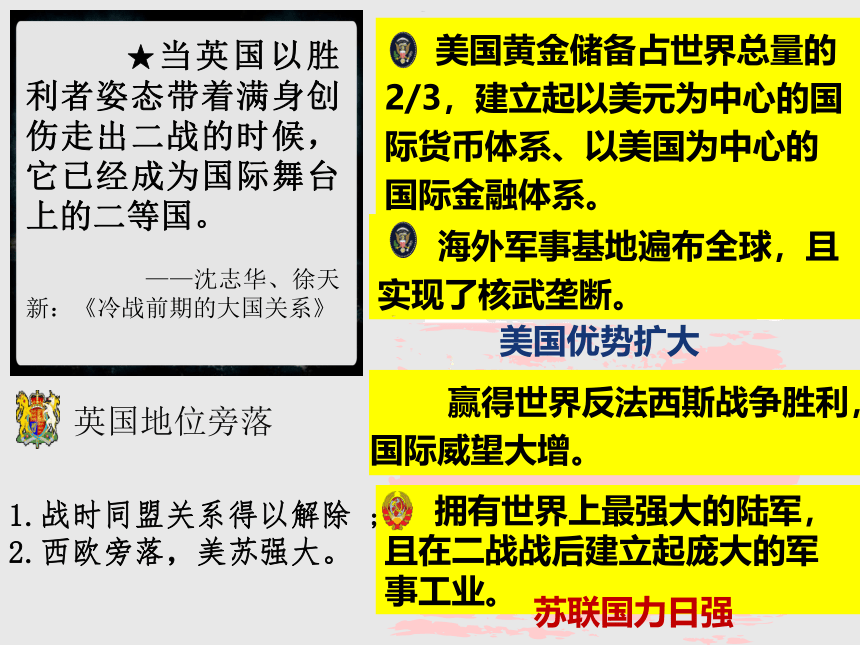

★当英国以胜利者姿态带着满身创伤走出二战的时候,它已经成为国际舞台上的二等国。

——沈志华、徐天新:《冷战前期的大国关系》

英国地位旁落

美国黄金储备占世界总量的2/3,建立起以美元为中心的国际货币体系、以美国为中心的国际金融体系。

海外军事基地遍布全球,且实现了核武垄断。

赢得世界反法西斯战争胜利,国际威望大增。

拥有世界上最强大的陆军,且在二战战后建立起庞大的军事工业。

苏联国力日强

美国优势扩大

1.战时同盟关系得以解除 ;

2.西欧旁落,美苏强大。

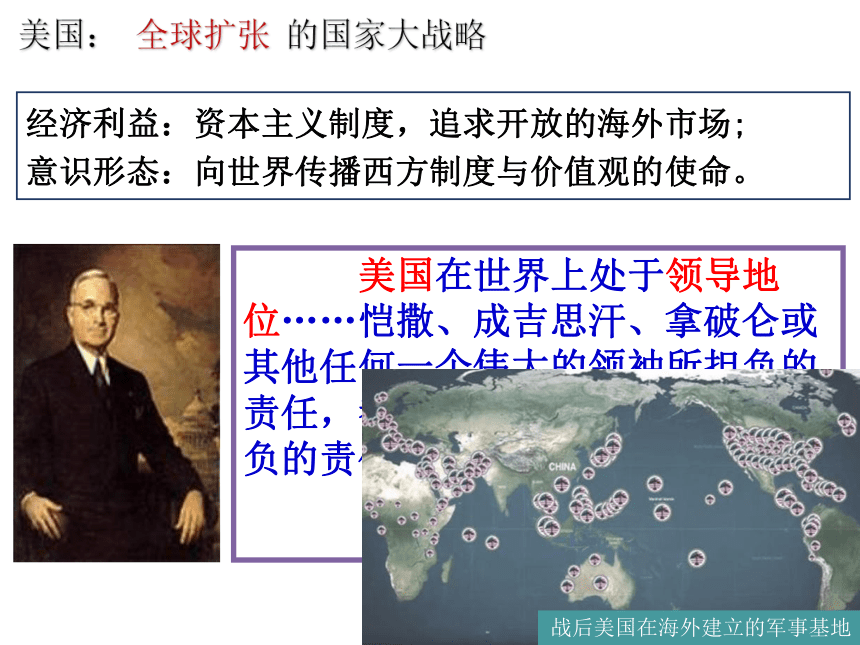

美国: 全球扩张 的国家大战略

经济利益:资本主义制度,追求开放的海外市场;

意识形态:向世界传播西方制度与价值观的使命。

美国在世界上处于领导地位……恺撒、成吉思汗、拿破仑或其他任何一个伟大的领袖所担负的责任,都不能同美国总统今天所担负的责任相比。

——杜鲁门1945年

战后美国在海外建立的军事基地

苏联:保障国家安全的大战略—建立势力范围

历次外敌入侵苏联路线的高度一致性

确保西部边境的安全,将危险走廊变安全地带

认为资本主义制度必然导致战争

控制势力范围以打赢未来的战争

这次战争和过去不同了:无论谁占领了土地,也就在那里强加它自己的社会制度。不可能有别的情况。

“(斯大林)谋求的势力范围是环苏联领土的“中间地带”,他将这一地带视为苏联国家安全的屏障。”

战后波兰领土变迁示意图

每个国家都把对方看成是自己安全的威胁,并采取它认为适当而有必要的防御措施,而另一方则把这些看成是进攻性、扩张性和侵略性。

——汤淑芳 《冷战思维探源》

冷战

对手

战时

盟友

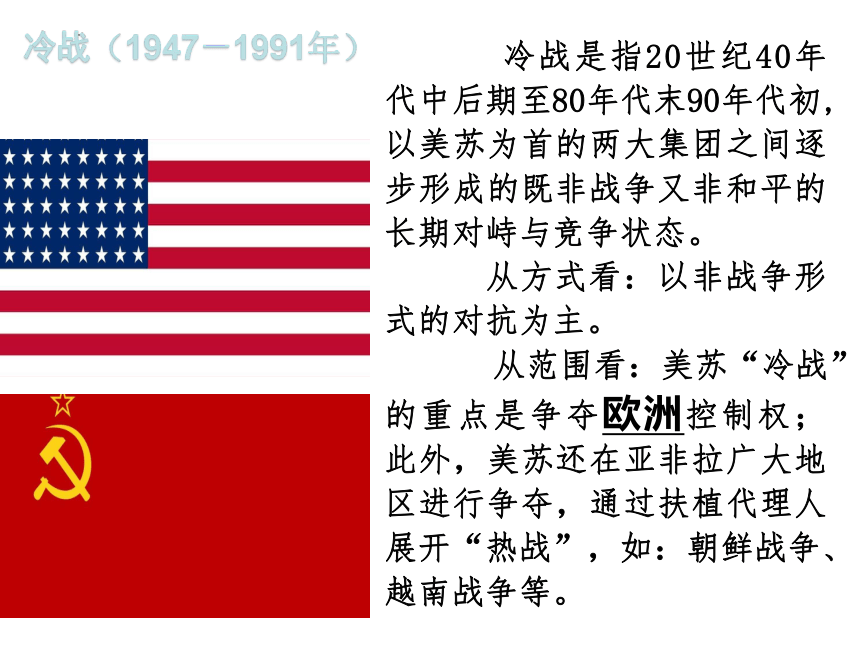

冷战是指20世纪40年代中后期至80年代末90年代初,以美苏为首的两大集团之间逐步形成的既非战争又非和平的长期对峙与竞争状态。

从方式看:以非战争形式的对抗为主。

从范围看:美苏“冷战”的重点是争夺欧洲控制权;此外,美苏还在亚非拉广大地区进行争夺,通过扶植代理人展开“热战”,如:朝鲜战争、越南战争等。

冷战(1947-1991年)

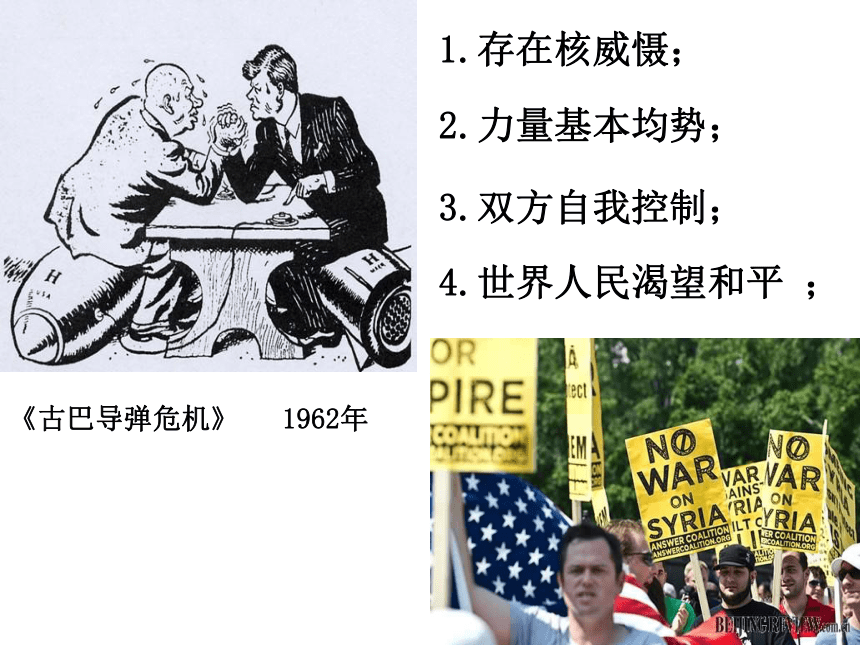

1.存在核威慑;

2.力量基本均势;

4.世界人民渴望和平 ;

3.双方自我控制;

《古巴导弹危机》 1962年

美苏冷战的原因

1.二战结束后,美国和苏联失去了战时同盟的基础;

2.美国称霸世界的野心急剧膨胀,在全球进行扩张,

把苏联看做其最大障碍;

3.苏联努力扩大自己在世界的影响;

4.根本原因:国家利益冲突和美苏两国在社会制度与

意识形态方面根本对立。

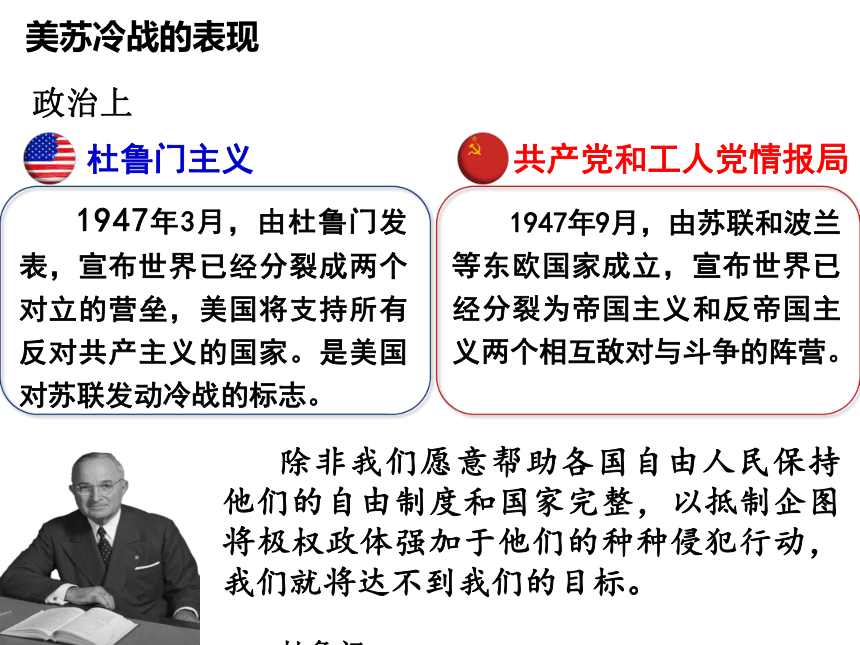

美苏冷战的表现

政治上

杜鲁门主义

共产党和工人党情报局

1947年3月,由杜鲁门发表,宣布世界已经分裂成两个对立的营垒,美国将支持所有反对共产主义的国家。是美国对苏联发动冷战的标志。

除非我们愿意帮助各国自由人民保持他们的自由制度和国家完整,以抵制企图将极权政体强加于他们的种种侵犯行动,我们就将达不到我们的目标。

——杜鲁门

1947年9月,由苏联和波兰等东欧国家成立,宣布世界已经分裂为帝国主义和反帝国主义两个相互敌对与斗争的阵营。

材料:1945年6月,苏联向土耳其提出极为无理的要求:要土耳其……同意苏联在黑海海峡拥有基地……

材料:如果土耳其(海峡)落入苏联之手,那将是自由世界的末日。

——美国国会

↑

苏联舰队

↑

↑

↑

如果苏联控制黑海海峡,苏联海军可以进入地中海,控制出海要冲,包抄西方,在地缘战略方面西方将陷入极为不利的境地。

1947年3月12日杜鲁门总统在国会宣读咨文:

要求美国援助“受共产主义威胁的希腊和土耳其”,并公开宣称,美国要在世界一切地方与苏联和共产主义对抗,此即“杜鲁门主义”

1947年9月22——27日,苏联、南斯拉夫、波兰、罗马尼亚、保加利亚、匈牙利、捷克斯洛伐克、法国、意大利等9个国家的共产党和工人党代表在波兰举行情报局成立会议。会议还通过了《关于出席会议的各国党之间交换经验和协同行动的决议》,主要内容为:设立情报局,由南、保、罗、匈、波、苏、法、捷、意等九国共产党(工人党)各派两名代表组成;情报局的任务是交流经验,必要时在协商的基础上协调各个党的活动。

共产党和工人党情报局

美苏冷战的表现

经济上

马歇尔计划

经济互助委员会

巩固了西欧的资本主义制度。

苏联与东欧国家共同成立(简称“经互会”),形成了以苏联计划经济模式为主导的经济体系。

◎马歇尔计划援助欧洲各国数量对比

美国应尽力协助世界回复至健全的常态……我们的任务是唤起合理经济的再生,促使政治社会的结构容纳自由制度存在,我相信这种援助,在危机深重的时候,绝不能根据零星解决的办法。美国政府未来的援助,应该不仅是缓和物,而是彻底的治疗。

——美国国务卿马歇尔在哈佛大学的演说

杜鲁门主义的全球扩张战略中,欧洲是重点。但是战后前期西欧满目疮痍,经济濒临崩溃,社会矛盾日益激化。美国要控制欧洲,首先必须稳定、复兴和联合欧洲,于是“马希尔计划”因运而生。

——王斯德主编《世界通史》(第三编)

材料:(所有)接受这一法案的国家,经济计划应受美国的监督,应撤销关税壁垒,降低关税税率。

——《欧洲复兴法案》

根据材料,指出马歇尔计划的目的(实质)是什么?

目的(实质):复兴欧洲经济,加强美国对西欧控制,增强遏制苏联的力量,实现称霸战略。

马歇尔计划

经济互助委员会

东欧:过度依附苏联的体制。

苏联:援助有限且掠夺资源

东欧经济恢复较慢。

西欧:推动战后经济恢复。

美国:加强对西欧的控制。

军事上:

北大西洋公约组织

华沙条约组织

1949年4月成立,简称“北约”,成员包括美国和英法等国。1955年5月接纳联邦德国为成员。

1955年5月成立,简称“华约”,成员包括苏联。民主德国和其他东欧国家。

“北约”与“华约”对峙示意图

美苏冷战的表现

地缘政治上:第一次柏林危机

◎美、苏、英、法分占德国和柏林示意图及德意志联邦共和国和德意志民主共和国的建立

第一次柏林危机直接导致德意志联邦共和国和德意志民主共和国相继成立,1949年,德国分裂。

美苏冷战的表现

“空中走廊”:

德国分裂不可免

德意志联邦共和国

(西德)1949.9

德意志民主共和国

(东德)1949.10

美苏冷战的表现

两极格局正式形成

到20世纪50年代中前,两极格局正式形成。美方的总体实力始终强于苏方。印度、印尼等国处于两大阵营之外。(不对称、不完全)

雅尔塔体系

杜鲁门主义

“铁幕”

演说

“北约”

与“华约”

奠定了两极格局的基础

“冷战”正式开始

释放出“冷战”的信号,拉开冷战序幕

两极格局正式形成

一幅横贯欧洲大陆的铁幕已经降落下来。在这条线后面,坐落着中欧和东欧古国的都城……所有这些名城及其居民无一不处在苏联的势力之内。

1、第一阶段(20世纪50中—60初):

既有缓和又有紧张

2、第二阶段(20世纪60中—70末) :苏攻美守

3、第三阶段(20世纪80年代 ):美攻苏守

三个阶段

冷战的发展

第一阶段(20世纪50中—60初):既有缓和又有紧张

缓和方面

1955年,苏联主动与西方国家合作,签订了对奥和约。

同年,苏联同联邦德国建立外交关系。

1959年,赫鲁晓夫访问美国,美国实际上承认苏联是超级大国这一事实。

紧张方面

第二次柏林危机

古巴导弹危机

朝鲜战争

越南战争

冷战中的热战

朝鲜战争

(1950-1953)

越南战争

(1955—1975)

▲ 柏林墙(1961年—1989年)

柏林

柏林墙

东

柏

林

西

柏

林

柏林墙

“柏林墙”:

世界上最“远”的距离

这堵墙全长165公里,分内外两层,两墙之间有100米宽的“无人地带”。墙边设有280个观察哨、137个地堡、273个警犬桩以及总计108公里长的坑道。 ——孟钟捷、霍仁龙主编《地图上的德国史》

1948年8月,美国扶植朝鲜半岛南部建立大韩民国。

1948年9月,苏联扶植朝鲜半岛北部建立朝鲜民主主义人民共和国。

(1950—1953年)

1950年6月,朝鲜内战爆发。美国立即宣布援助韩国;命令第七舰队开入台湾海峡;打着“联合国军”的旗号侵略朝鲜。

1950年10月,中国人民志愿军抗美援朝,中朝军民联合抗击。

1953年,美国在停战协定上签字。

中国人民志愿军跨过鸭绿江

朝鲜战争

越南战争:1955—1975年,美国等资本主义阵营国家支持南越(越南共和国),对抗社会主义阵营国家支持的北越(越南共产党)以及越南南方民族解放阵线的战争。

第二阶段(20世纪60中—70末) :苏攻美守

第三阶段(20世纪80年代 ):美攻苏守

1989年苏军撤离阿富汗

1987年签署

《消除中程导弹条约》

1989年戈尔巴乔夫访华

1991年美苏核裁军

03

01

02

04

资本主义阵营三足鼎立

社会主义阵营开始瓦解

中国的政治力量

第三世界的兴起

——多极化趋势逐渐加强

多极力量的成长

表现

资本主义阵营三足鼎立

欧洲煤钢共同体

欧洲经济共同体

欧洲原子能共同体

欧洲

共同体

(1952年)

(1958年)

(1958年)

(1967年)

◎战后美国与欧共体GDP占世界总额的比重

1959年法国总统戴高乐提出“欧洲是欧洲人的欧洲”,奉行独立自主的外交政策,以欧洲联合为基础抗衡美国的政治控制。

资本主义阵营三足鼎立

◎日本国民生产总值的增长示意图

◎1950-1970年资本主义国家经济年均增长率

早在20世纪60年代末日本成为资本主义第二经济大国时,佐廉政府就提出了“过渡到政治大国”的口号。进入80年代,日本把谋求政治大国作为对外战略的主要目标。1981年7月,中曾根首相在他的故乡发表讲话时说:“要在世界政治中提高日本的发言权,增加日本不仅作为经济大国的份量,而且作为政治大国的份量。”

社会主义阵营开始瓦解

匈牙利十月事件

中苏关系恶化

波兰波兹南事件

中苏交恶

1964

1972

1967

1971

1970

1972

中国的政治力量

第三世界的兴起

1955年万隆会议

1961年第一次不结盟运动首脑会议召开

第三世界的兴起

1961年不结盟运动兴起

[ 不结盟运动并非绝对的不结盟,而是不与美苏两个大国结盟,不参加美苏争霸。

不结盟运动本身就是第三世界国家为维护民族独立和发展民族经济而结成的一种联盟。中国不是不结盟运动的成员国。

多极力量的成长(20世纪60-80年代)

日本:

80年代第二经济大国

追求成为政治大国

西欧:

走向联合,成立“欧共体”

联系逐渐紧密深入

中国:

取得“两弹一星”等成就

恢复在联合国的合法席位

中美关系正常化

改革开放

第三世界:

从万隆会议到不结盟运动

成为独立的政治力量登上国际舞台

苏联

美国

资本主义阵营逐渐分化

社会主义阵营开始瓦解

有力地冲击了两极格局

苏联解体

戈尔巴乔夫

勃列日涅夫

赫鲁晓夫

斯大林

列宁

1991年12月,苏联解体,两极格局正式结束。

苏联解体

东欧剧变和苏联解体并不能说明社会主义失败 , 只是表明苏联模式失败 社会主义遭受重大挫折。

积极:

(1)美苏势均力敌,

避免新世界大战爆发;

(2)不同社会制度国家长期共存,

推动世界整体发展;

(3)孕育多极化发展趋势;

(4)促进第三世界兴起;

(5)客观上利于科技发展。

消极:

美苏对抗,核军备竞赛,使世界长期不得安宁,造成国际局势紧张。

两极格局(冷战)影响

美国

苏联

中国

日本

西欧

第三世界

美国

俄罗斯

中国

日本

欧盟

第三世界

美国

苏联

资本主义

社会主义

新兴独立国家

二战后初期两极格局的形成

二十世纪五六十年代出现多极化趋势、

冲击两极格局

1991年至今两极格局瓦解、

多极化趋势加强

当今世界政治格局特点:一超多强,多极化趋势不断加强。

2018年美国退出《中导条约》

美国对中国商品如医疗器材、汽车组件、半导体、家具、音响耳机等加征关税。

美国军机现身南海并联合军演,中方在雷州半岛以西打靶训练。

美强行关闭中国驻休斯顿总领馆,中方关闭美国驻武汉总领馆。

华为芯片供应链断供事件

特朗普称TikTok和微信威胁美国安全。

中美关系

这是一场新的冷战吗?

经济

领域

科技

领域

军事领域

外交领域

我们坚决反对人为制造所谓“新冷战”,因为这完全违背中美两国人民的根本利益……当年冷战给世界人民带来的创伤和痛苦绝不应重演。如果谁要在21世纪的今天挑起所谓“新冷战”,那他就站到了历史前进的对立面,就是国际合作的最大破坏者,就必将被钉在历史的耻辱柱上。

——王毅

课堂总结

冷战与国际格局的演变

两极格局的瓦解

冷战的发展与多极力量的成长

冷战与两极格局

概念

背景

美苏冷战的进程:政治、经济、地缘政治、军事

两极格局正式形成:“北约”与“华约”

冷战的发展

多极力量的成长

特征

表现

缓和:美苏开展对话

对抗:第二次柏林危机、古巴导弹危机

西欧和日本逐渐成为重要的国际力量

——西方阵营逐渐分化

东欧反苏、中苏关系破裂——社会主义阵营开始瓦解

中国崛起——成为国际社会中不可忽视的政治力量

第三世界的兴起——发展中国家以独立的政治力量

登上国际政治舞台

美苏关系的演变:紧张与缓和

苏联与中国的关系也实现了正常化

标志:东欧剧变、苏联解体

影响

二战中的美苏携手相助,共同赢得了反法西斯战争的胜利。他们以为战争结束了,然而美国驻苏联参赞却说:“战争才刚刚开始……”

为什么说战争才刚刚开始?即将到来的是怎样一场“战争”?

“没有永恒的朋友,也没有永恒的敌人,只有永恒的利益”

丘吉尔

★当英国以胜利者姿态带着满身创伤走出二战的时候,它已经成为国际舞台上的二等国。

——沈志华、徐天新:《冷战前期的大国关系》

英国地位旁落

美国黄金储备占世界总量的2/3,建立起以美元为中心的国际货币体系、以美国为中心的国际金融体系。

海外军事基地遍布全球,且实现了核武垄断。

赢得世界反法西斯战争胜利,国际威望大增。

拥有世界上最强大的陆军,且在二战战后建立起庞大的军事工业。

苏联国力日强

美国优势扩大

1.战时同盟关系得以解除 ;

2.西欧旁落,美苏强大。

美国: 全球扩张 的国家大战略

经济利益:资本主义制度,追求开放的海外市场;

意识形态:向世界传播西方制度与价值观的使命。

美国在世界上处于领导地位……恺撒、成吉思汗、拿破仑或其他任何一个伟大的领袖所担负的责任,都不能同美国总统今天所担负的责任相比。

——杜鲁门1945年

战后美国在海外建立的军事基地

苏联:保障国家安全的大战略—建立势力范围

历次外敌入侵苏联路线的高度一致性

确保西部边境的安全,将危险走廊变安全地带

认为资本主义制度必然导致战争

控制势力范围以打赢未来的战争

这次战争和过去不同了:无论谁占领了土地,也就在那里强加它自己的社会制度。不可能有别的情况。

“(斯大林)谋求的势力范围是环苏联领土的“中间地带”,他将这一地带视为苏联国家安全的屏障。”

战后波兰领土变迁示意图

每个国家都把对方看成是自己安全的威胁,并采取它认为适当而有必要的防御措施,而另一方则把这些看成是进攻性、扩张性和侵略性。

——汤淑芳 《冷战思维探源》

冷战

对手

战时

盟友

冷战是指20世纪40年代中后期至80年代末90年代初,以美苏为首的两大集团之间逐步形成的既非战争又非和平的长期对峙与竞争状态。

从方式看:以非战争形式的对抗为主。

从范围看:美苏“冷战”的重点是争夺欧洲控制权;此外,美苏还在亚非拉广大地区进行争夺,通过扶植代理人展开“热战”,如:朝鲜战争、越南战争等。

冷战(1947-1991年)

1.存在核威慑;

2.力量基本均势;

4.世界人民渴望和平 ;

3.双方自我控制;

《古巴导弹危机》 1962年

美苏冷战的原因

1.二战结束后,美国和苏联失去了战时同盟的基础;

2.美国称霸世界的野心急剧膨胀,在全球进行扩张,

把苏联看做其最大障碍;

3.苏联努力扩大自己在世界的影响;

4.根本原因:国家利益冲突和美苏两国在社会制度与

意识形态方面根本对立。

美苏冷战的表现

政治上

杜鲁门主义

共产党和工人党情报局

1947年3月,由杜鲁门发表,宣布世界已经分裂成两个对立的营垒,美国将支持所有反对共产主义的国家。是美国对苏联发动冷战的标志。

除非我们愿意帮助各国自由人民保持他们的自由制度和国家完整,以抵制企图将极权政体强加于他们的种种侵犯行动,我们就将达不到我们的目标。

——杜鲁门

1947年9月,由苏联和波兰等东欧国家成立,宣布世界已经分裂为帝国主义和反帝国主义两个相互敌对与斗争的阵营。

材料:1945年6月,苏联向土耳其提出极为无理的要求:要土耳其……同意苏联在黑海海峡拥有基地……

材料:如果土耳其(海峡)落入苏联之手,那将是自由世界的末日。

——美国国会

↑

苏联舰队

↑

↑

↑

如果苏联控制黑海海峡,苏联海军可以进入地中海,控制出海要冲,包抄西方,在地缘战略方面西方将陷入极为不利的境地。

1947年3月12日杜鲁门总统在国会宣读咨文:

要求美国援助“受共产主义威胁的希腊和土耳其”,并公开宣称,美国要在世界一切地方与苏联和共产主义对抗,此即“杜鲁门主义”

1947年9月22——27日,苏联、南斯拉夫、波兰、罗马尼亚、保加利亚、匈牙利、捷克斯洛伐克、法国、意大利等9个国家的共产党和工人党代表在波兰举行情报局成立会议。会议还通过了《关于出席会议的各国党之间交换经验和协同行动的决议》,主要内容为:设立情报局,由南、保、罗、匈、波、苏、法、捷、意等九国共产党(工人党)各派两名代表组成;情报局的任务是交流经验,必要时在协商的基础上协调各个党的活动。

共产党和工人党情报局

美苏冷战的表现

经济上

马歇尔计划

经济互助委员会

巩固了西欧的资本主义制度。

苏联与东欧国家共同成立(简称“经互会”),形成了以苏联计划经济模式为主导的经济体系。

◎马歇尔计划援助欧洲各国数量对比

美国应尽力协助世界回复至健全的常态……我们的任务是唤起合理经济的再生,促使政治社会的结构容纳自由制度存在,我相信这种援助,在危机深重的时候,绝不能根据零星解决的办法。美国政府未来的援助,应该不仅是缓和物,而是彻底的治疗。

——美国国务卿马歇尔在哈佛大学的演说

杜鲁门主义的全球扩张战略中,欧洲是重点。但是战后前期西欧满目疮痍,经济濒临崩溃,社会矛盾日益激化。美国要控制欧洲,首先必须稳定、复兴和联合欧洲,于是“马希尔计划”因运而生。

——王斯德主编《世界通史》(第三编)

材料:(所有)接受这一法案的国家,经济计划应受美国的监督,应撤销关税壁垒,降低关税税率。

——《欧洲复兴法案》

根据材料,指出马歇尔计划的目的(实质)是什么?

目的(实质):复兴欧洲经济,加强美国对西欧控制,增强遏制苏联的力量,实现称霸战略。

马歇尔计划

经济互助委员会

东欧:过度依附苏联的体制。

苏联:援助有限且掠夺资源

东欧经济恢复较慢。

西欧:推动战后经济恢复。

美国:加强对西欧的控制。

军事上:

北大西洋公约组织

华沙条约组织

1949年4月成立,简称“北约”,成员包括美国和英法等国。1955年5月接纳联邦德国为成员。

1955年5月成立,简称“华约”,成员包括苏联。民主德国和其他东欧国家。

“北约”与“华约”对峙示意图

美苏冷战的表现

地缘政治上:第一次柏林危机

◎美、苏、英、法分占德国和柏林示意图及德意志联邦共和国和德意志民主共和国的建立

第一次柏林危机直接导致德意志联邦共和国和德意志民主共和国相继成立,1949年,德国分裂。

美苏冷战的表现

“空中走廊”:

德国分裂不可免

德意志联邦共和国

(西德)1949.9

德意志民主共和国

(东德)1949.10

美苏冷战的表现

两极格局正式形成

到20世纪50年代中前,两极格局正式形成。美方的总体实力始终强于苏方。印度、印尼等国处于两大阵营之外。(不对称、不完全)

雅尔塔体系

杜鲁门主义

“铁幕”

演说

“北约”

与“华约”

奠定了两极格局的基础

“冷战”正式开始

释放出“冷战”的信号,拉开冷战序幕

两极格局正式形成

一幅横贯欧洲大陆的铁幕已经降落下来。在这条线后面,坐落着中欧和东欧古国的都城……所有这些名城及其居民无一不处在苏联的势力之内。

1、第一阶段(20世纪50中—60初):

既有缓和又有紧张

2、第二阶段(20世纪60中—70末) :苏攻美守

3、第三阶段(20世纪80年代 ):美攻苏守

三个阶段

冷战的发展

第一阶段(20世纪50中—60初):既有缓和又有紧张

缓和方面

1955年,苏联主动与西方国家合作,签订了对奥和约。

同年,苏联同联邦德国建立外交关系。

1959年,赫鲁晓夫访问美国,美国实际上承认苏联是超级大国这一事实。

紧张方面

第二次柏林危机

古巴导弹危机

朝鲜战争

越南战争

冷战中的热战

朝鲜战争

(1950-1953)

越南战争

(1955—1975)

▲ 柏林墙(1961年—1989年)

柏林

柏林墙

东

柏

林

西

柏

林

柏林墙

“柏林墙”:

世界上最“远”的距离

这堵墙全长165公里,分内外两层,两墙之间有100米宽的“无人地带”。墙边设有280个观察哨、137个地堡、273个警犬桩以及总计108公里长的坑道。 ——孟钟捷、霍仁龙主编《地图上的德国史》

1948年8月,美国扶植朝鲜半岛南部建立大韩民国。

1948年9月,苏联扶植朝鲜半岛北部建立朝鲜民主主义人民共和国。

(1950—1953年)

1950年6月,朝鲜内战爆发。美国立即宣布援助韩国;命令第七舰队开入台湾海峡;打着“联合国军”的旗号侵略朝鲜。

1950年10月,中国人民志愿军抗美援朝,中朝军民联合抗击。

1953年,美国在停战协定上签字。

中国人民志愿军跨过鸭绿江

朝鲜战争

越南战争:1955—1975年,美国等资本主义阵营国家支持南越(越南共和国),对抗社会主义阵营国家支持的北越(越南共产党)以及越南南方民族解放阵线的战争。

第二阶段(20世纪60中—70末) :苏攻美守

第三阶段(20世纪80年代 ):美攻苏守

1989年苏军撤离阿富汗

1987年签署

《消除中程导弹条约》

1989年戈尔巴乔夫访华

1991年美苏核裁军

03

01

02

04

资本主义阵营三足鼎立

社会主义阵营开始瓦解

中国的政治力量

第三世界的兴起

——多极化趋势逐渐加强

多极力量的成长

表现

资本主义阵营三足鼎立

欧洲煤钢共同体

欧洲经济共同体

欧洲原子能共同体

欧洲

共同体

(1952年)

(1958年)

(1958年)

(1967年)

◎战后美国与欧共体GDP占世界总额的比重

1959年法国总统戴高乐提出“欧洲是欧洲人的欧洲”,奉行独立自主的外交政策,以欧洲联合为基础抗衡美国的政治控制。

资本主义阵营三足鼎立

◎日本国民生产总值的增长示意图

◎1950-1970年资本主义国家经济年均增长率

早在20世纪60年代末日本成为资本主义第二经济大国时,佐廉政府就提出了“过渡到政治大国”的口号。进入80年代,日本把谋求政治大国作为对外战略的主要目标。1981年7月,中曾根首相在他的故乡发表讲话时说:“要在世界政治中提高日本的发言权,增加日本不仅作为经济大国的份量,而且作为政治大国的份量。”

社会主义阵营开始瓦解

匈牙利十月事件

中苏关系恶化

波兰波兹南事件

中苏交恶

1964

1972

1967

1971

1970

1972

中国的政治力量

第三世界的兴起

1955年万隆会议

1961年第一次不结盟运动首脑会议召开

第三世界的兴起

1961年不结盟运动兴起

[ 不结盟运动并非绝对的不结盟,而是不与美苏两个大国结盟,不参加美苏争霸。

不结盟运动本身就是第三世界国家为维护民族独立和发展民族经济而结成的一种联盟。中国不是不结盟运动的成员国。

多极力量的成长(20世纪60-80年代)

日本:

80年代第二经济大国

追求成为政治大国

西欧:

走向联合,成立“欧共体”

联系逐渐紧密深入

中国:

取得“两弹一星”等成就

恢复在联合国的合法席位

中美关系正常化

改革开放

第三世界:

从万隆会议到不结盟运动

成为独立的政治力量登上国际舞台

苏联

美国

资本主义阵营逐渐分化

社会主义阵营开始瓦解

有力地冲击了两极格局

苏联解体

戈尔巴乔夫

勃列日涅夫

赫鲁晓夫

斯大林

列宁

1991年12月,苏联解体,两极格局正式结束。

苏联解体

东欧剧变和苏联解体并不能说明社会主义失败 , 只是表明苏联模式失败 社会主义遭受重大挫折。

积极:

(1)美苏势均力敌,

避免新世界大战爆发;

(2)不同社会制度国家长期共存,

推动世界整体发展;

(3)孕育多极化发展趋势;

(4)促进第三世界兴起;

(5)客观上利于科技发展。

消极:

美苏对抗,核军备竞赛,使世界长期不得安宁,造成国际局势紧张。

两极格局(冷战)影响

美国

苏联

中国

日本

西欧

第三世界

美国

俄罗斯

中国

日本

欧盟

第三世界

美国

苏联

资本主义

社会主义

新兴独立国家

二战后初期两极格局的形成

二十世纪五六十年代出现多极化趋势、

冲击两极格局

1991年至今两极格局瓦解、

多极化趋势加强

当今世界政治格局特点:一超多强,多极化趋势不断加强。

2018年美国退出《中导条约》

美国对中国商品如医疗器材、汽车组件、半导体、家具、音响耳机等加征关税。

美国军机现身南海并联合军演,中方在雷州半岛以西打靶训练。

美强行关闭中国驻休斯顿总领馆,中方关闭美国驻武汉总领馆。

华为芯片供应链断供事件

特朗普称TikTok和微信威胁美国安全。

中美关系

这是一场新的冷战吗?

经济

领域

科技

领域

军事领域

外交领域

我们坚决反对人为制造所谓“新冷战”,因为这完全违背中美两国人民的根本利益……当年冷战给世界人民带来的创伤和痛苦绝不应重演。如果谁要在21世纪的今天挑起所谓“新冷战”,那他就站到了历史前进的对立面,就是国际合作的最大破坏者,就必将被钉在历史的耻辱柱上。

——王毅

课堂总结

冷战与国际格局的演变

两极格局的瓦解

冷战的发展与多极力量的成长

冷战与两极格局

概念

背景

美苏冷战的进程:政治、经济、地缘政治、军事

两极格局正式形成:“北约”与“华约”

冷战的发展

多极力量的成长

特征

表现

缓和:美苏开展对话

对抗:第二次柏林危机、古巴导弹危机

西欧和日本逐渐成为重要的国际力量

——西方阵营逐渐分化

东欧反苏、中苏关系破裂——社会主义阵营开始瓦解

中国崛起——成为国际社会中不可忽视的政治力量

第三世界的兴起——发展中国家以独立的政治力量

登上国际政治舞台

美苏关系的演变:紧张与缓和

苏联与中国的关系也实现了正常化

标志:东欧剧变、苏联解体

影响

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体