第1课 中华文明的起源与早期国家 分层作业(含解析) 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册

文档属性

| 名称 | 第1课 中华文明的起源与早期国家 分层作业(含解析) 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-06-30 22:26:20 | ||

图片预览

文档简介

中华文明的起源与早期国家(分层作业)

培优第一阶——基础过关练

一、选择题

1.据考古发现,新石器时代文化遗址在我国境内广泛分布,距今四五千年左右开始交流频繁,并逐步移植到中原地区,融合到华夏文明中。这主要反映出中华文明( )

A.在新石器时代开始出现 B.发展中存在多源性特点

C.广泛分布在祖国大地上 D.具有多元一体发展特征

2.目前发现的中国新石器农业遗址,时间较早者,聚落内除了某个大型房舍外,鲜少其它类型的建筑遗址.但是时间越晚的遗址,除了该类大型房舍外,在大型房舍四周分散若干数量不等的小型建筑;而且越到后来,这种小型建筑的数量越多。对此变化,解释最为适当的是( )

A.族长权威的萎缩 B.族长权威的扩张

C.财产公有制强化 D.私有财产制萌芽

3.原始人类经历了从群居到聚族而居,从采集到种植,从狩猎到饲养家畜的演进过程。推动上述演进的主要因素是( )

A.建筑技术的进步 B.人工取火的发明

C.饲养水平的提高 D.生产工具的改进

4.在半坡及周边的宝鸡北首岭、华县泉护村等遗址中,都发现了粟的皮壳。在半坡遗址中还发现了白菜和芥菜的籽种。在河姆渡、青莲岗、良渚等地的氏族部落已普遍栽种水稻。据此可知( )

A.我国原始农业发展呈现出种植区域化特征

B.原始社会时期黄河流域普遍种植粟和蔬菜

C.长江中下游是我国原始社会主要粮食产区

D.我国是最早具有完备农业生产体系的国家

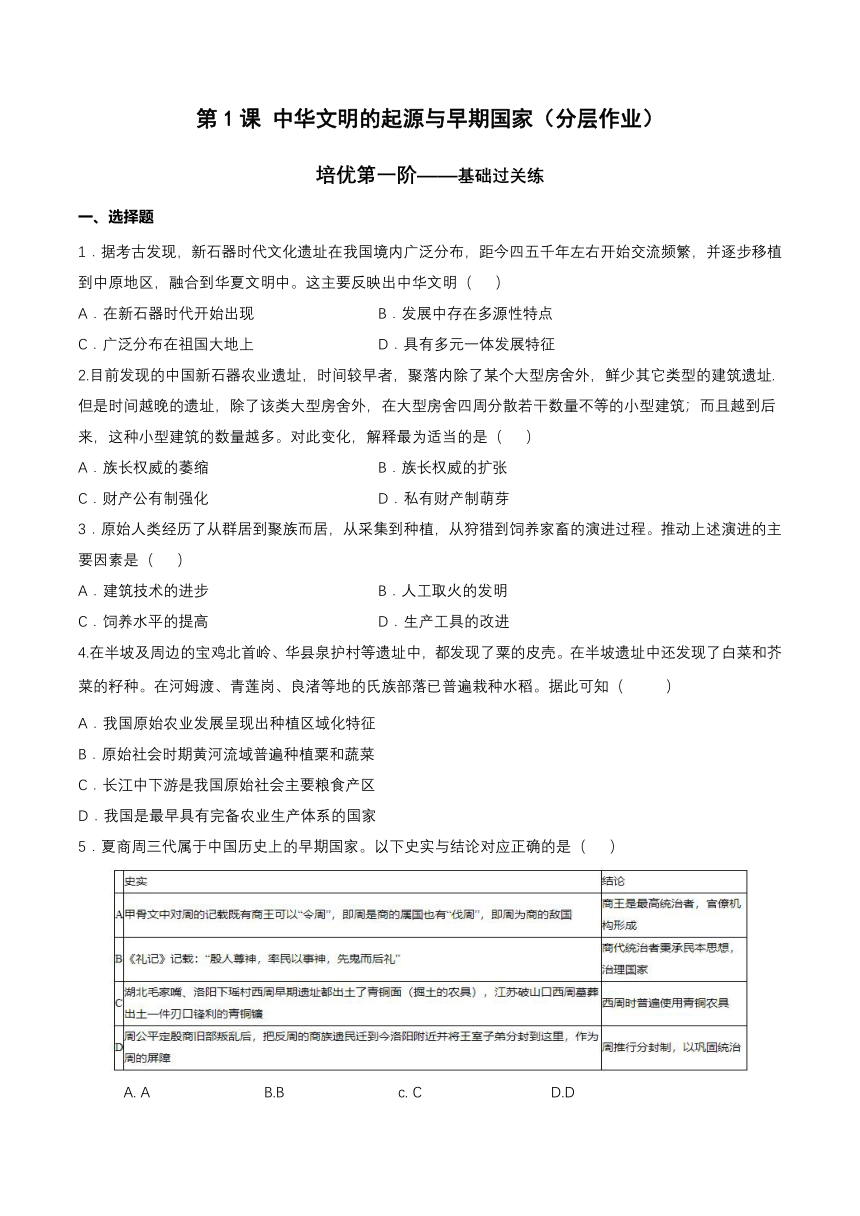

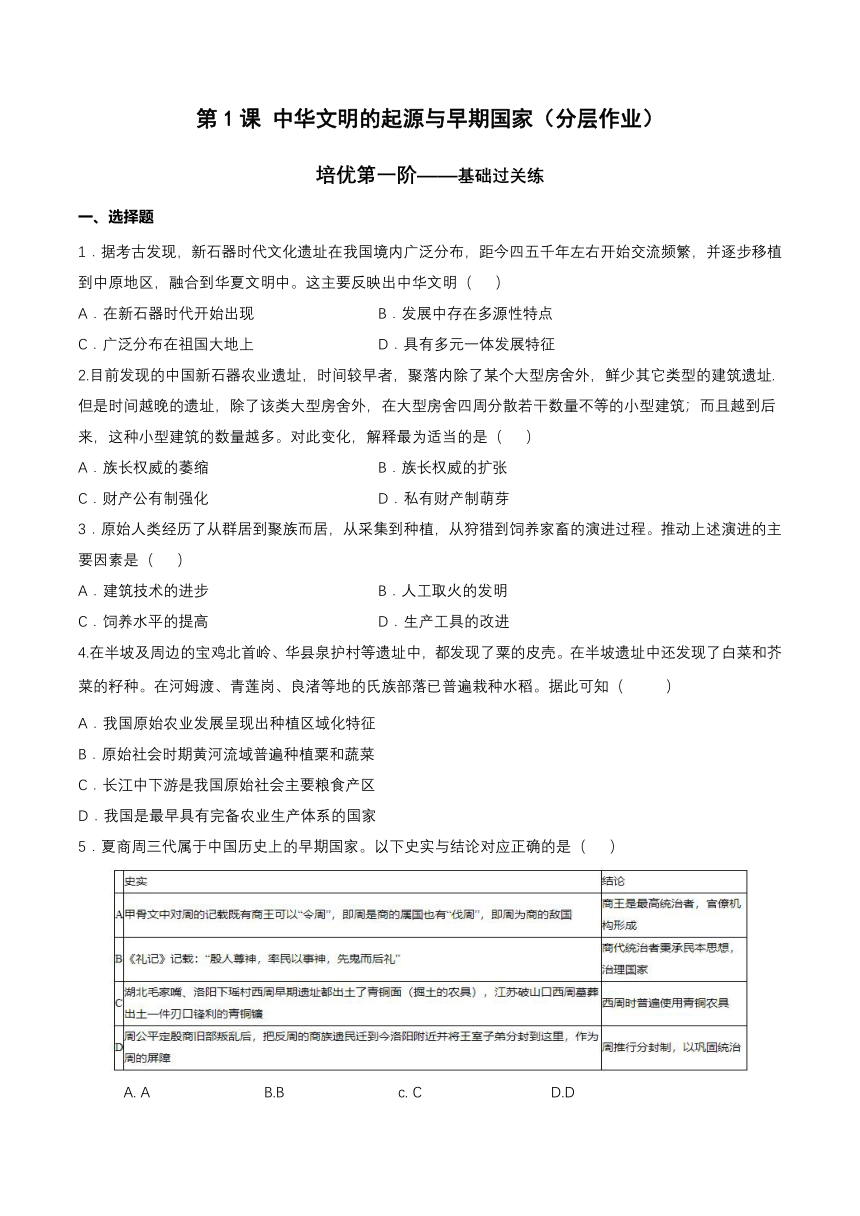

5.夏商周三代属于中国历史上的早期国家。以下史实与结论对应正确的是( )

A. A B.B c. C D.D

6.“爵”通常被认为是饮酒器,也是饮酒礼上尊卑关系的象征,进而被用来代表品位序列。大约从西周到春秋,“五等爵”制渐趋成熟。这反映了( )

A.冶炼技术的提高 B.铸造工艺的完善

C.等级制度的发展 D.宗法体系的崩溃

7.如图是河南巩义出土的“河洛古国(距今5300年前后)”中9个陶罐模拟的北斗九星天文遗迹。北斗九星作为帝王象征,凸显礼制和文明的现象,被后世夏商周王朝文明所承袭传承。该遗迹表明( )

A.早期都城建设趋向完备 B.天人合一和早期王权出现

C.早期国家已经基本形成 D.当时生产力发展水平较高

8.据《史记·五帝本纪)记载,尧死后,他的合法继承者舜曾让位于尧之子丹朱,而那些“诸侯朝觐者”“讴歌者”“狱讼者”却“不之(到)丹朱而之舜”,最后舜才到帝都“践天子位”。材料表明( )

A.宗法观念根深蒂固 B.权力传承受传统影响

C.世袭制度已经确立 D.早期国家形态已出现98.商代“服国”所

9. 图是西周时期的世系图,反映的政治制度是( )

A.分封制 B.宗法制

c.世官制 D.韩非子

10.下表为不同史籍有关周朝“分封制"的记载。据此能够被认定的历史事实是( )

A.周初分封只包括王室同姓 B.周朝只在初期进行了分封

C.分封制是周朝唯—政治制度 D.周王朝的分封制甚为发达

二、材料题

11.阅读材料,完成下列要求。

材料一 大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子。

材料二 今大道既隐,天下为家。各亲其亲,各子其子,货力为己,大人世及以为礼,城郭沟池以为固,礼义以为纪。

材料三 经过一番辛苦打造,由王室宗亲述立的诸侯国对周王室的向心力大大加强,同时也建立起一种类似后来的中央与地方的关系。

——摘编《细讲中国历史丛书·西周史》

(1)材料一中""天下为公,选贤与能"是指哪—种制度 写出一位由这一制度选举出来的部落联盟首领。

(2)材料二中“天下为家"是指哪一制度代替了材料一中的“选贤与能" 这一制度是哪个朝代开始出现的

(3)根据材料三西周在政治上推行了什么制度 这种制度的实行有何积极作用

培优第二阶——拓展培优练

管辖的土地和人民并非商王赐予,商王朝无法形成“礼乐征伐自天子出”的政治格局。西周初期通过分封直接对诸侯“受民”“受疆土”,周天子由夏、商时的“诸侯之长”变成名副其实的“诸侯之君”。可见,西周初期的分封制( )

A.推动了血缘宗法制的发展 B.利于形成天子至上的政治认同

C.成为开拓疆土的主要手段 D.形成天子权力的高度集中

2.官职如史、祝、卜巫的职责几乎都与祭祀相关,都是祭神知天意,传达上帝、神对人间的指示。史、祝、卜、巫本身就是王室的重要成员,他们甚至还可能获得王位;在整个周代,史、祝、卜、巫等神职人员的工作由直接“祭天”、“问天”变成了对天子的祭祀活动的诠释,这一变化( )

A.反映了神权政治的淡化 B.适应了诸侯争霸的需要

C.促进了专制王权的形成 D.实现了权力的高度集中

3.在仰韶文化早期遗址中,住所和贮藏坑大多是分立的,用于存放东西的灰坑处于住所之外;而在后期,贮藏室往往置于卧室的内侧或下方,得到严密的保护。这一变化体现了

A. 天下为公 B.父权至上 C. 货力为己 D.宗法形成

4.据下图可知,商、西周青铜器铸造的繁荣( )

A.推动了南北农业经济进步 B.依赖大规模商业活动开展

C.反映了南北方联系的加强 D.缘于统治区域扩大到江南

5.夏商周三代属于中国历史上的早期国家。以下史实与结论对应正确的是( )

史实 结论

A 甲骨文中对周的记载既有商王可以“令周”,即周是商的属国也有“伐周”,即周为商的敌国 商王是最高统治者,官僚机构形成

B 《礼记》记载:“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼” 商代统治者秉承民本思想,治理国家

C 湖北毛家嘴、洛阳下瑶村西周早期遗址都出土了青铜面(掘土的农具),江苏破山口西周墓葬出土一件刃口锋利的青铜镰 西周时普遍使用青铜农具

D 周公平定殷商旧部叛乱后,把反周的商族遗民迁到今洛阳附近并将王室子弟分封到这里,作为周的屏障 周推行分封制,以巩固统治

A.A B.B C.C D.D

6.下图为三星堆出土文物。由图可见,青铜立人像明显吸收了中原制作技术,但金面具在黄河流域则鲜见;青铜人首鸟身像虽仿效商文化风格,却又有别于商文化而凸显民族和古蜀地域文化特征。据此可知( )

A.分封制促进了区域间文明交流 B.古蜀地区手工业水平领先世界

C.奴隶社会王权与神权紧密结合 D.中华文明具有多元—体的特征

7.柳宗元在《封建论>中写道:“彼封建者,更占圣王尧、舜、再、汤、文、武而莫能去之。盖非不欲去之也,势不可也......封到建,非圣人意也.......德又大者,诸侯之列又就而听命焉,以安其封。"据此可知,柳宗元认为分封制( )

A.是古人所处客观形势发展使然 B.根本取决于圣人的个人意志

C.是国家由松散走向紧密的关键 D.使周王处于天下共主的地位

8.据《孟子·膝文公上》记载:“方里而井,井九百亩,其中为公田。八家皆私百亩,同养公田,公事毕,然后敢治私事,所以别野人也。"该材料反映了 ( )

A.国君直接经营全国土地 B.井田制度下的耕作方式

C.战国时期的土地私有制 D.土地兼并现象极其严重

二、材料题

9.阅读材料,回答问题。

材料一 《中国旧石器时代重要人类遗址分布图》

材料二 《西周时期分封示意图》

材料三 中国文明的起源具有极为深厚的历史渊源,它经历了数千年乃至数万年的文化积淀。数十万年前,先民们就没有固定在一个地点上。尽管各区域文化发展不平衡,却在一个古老的农业经济基础上形成了一个中国古代文化的共同体,维系着各区域、各部落及联盟文化发展的总趋势。无论那一地区,那一部落最先跨进文明,它都离不开这一文化共同体。从这种意义上讲,是中国古代文明的共同体孕育了中国文明的起源,是各区域文化中的文明因素发展成了中华民族的文明。

——耿铁华《中国文明起源的考古学研究》

材料四 纵观中华文明形成的整个过程,各主要文化区整体上呈现出百花齐放、多元并进的局面。距今5500年左右开始,各地区之间交流日益密切,内容包括生产技术、礼仪制度和宗教观念,出现过以彩陶扩张和玉礼器传播为标志的大范围文化整合过程;距今4500年以来,中原地区开始呈现出汇聚周围地区先进文化因素并率先发展的趋势;距今3800年前后,形成以中原地区为中心的多元一体化格局。

——王巍《中华文明具有三大特征》

(1)从《中国旧石器时代重要人类遗址分布图》中可以归纳出哪些历史信息?

(2)从《西周时期分封示意图》中出反映了西周分封制的哪些特点?

(3)有学者称中华文明起源和发展具有多元一体的特征,请依据上述四则材料论证此观点。

【参考答案】

培优第一阶——基础过关练

1.D

【解析】“新石器时代文化遗址在我国境内广泛分布”体现了多元化的特点。“交流频繁,并逐步移植到中原地区,融合到华夏文明中”体现了一体化的特点。由此可知中华文明具有多元一体的发展特征,故选D;结合所学内容可知,中华文明在新石器时代以前就已经出现,排除A;多源性和广泛分布都只反映了材料的部分内容,不能全面概括题意,排除BC。

2.D

【解析】在大型房舍之外出现众多小型建筑,说明出现了家庭和财产的公私之分,表明这一时期已经出现私有财产制的萌芽,故答案为D项;这种变化不能反映族长权威的变化,排除A、B项;财产公有制的强化应当是大型房舍的规模扩大,而不是出现众多小型建筑,排除C项。

3.D

【解析】根据所学可知,由于生产工具不断改进,劳动能力的不断提高,促进社会生产力的发展,人类经历了从群居到聚族而居,从采集到种植,从狩猎到饲养家畜的演进过程,D项正确;ABC项不是最主要原因,排除。故选D项。

4.A

【解析】根据材料可知,我国黄河流域种植粟而长江中下游种植水稻,说明我国原始农业发展呈现出种植区域化特征,A项正确;原始社会时期黄河流域种植粟,但不能证明普遍种植蔬菜,排除B项;在黄河流域和长江中下游地区都发现了粮食种植的痕迹,排除C项;材料无法体现我国是最早具有完备农业生产体系的国家,排除D项。故选A项。

5.D

【解析】结合所学知识可知,周推行分封制,巩固统治,D项正确;根据所学知识可知,秦朝官僚机构形成,排除A项;商朝治理国家的思想是注重神权,不是民本思想,排除B项;在一些地方出土了青铜农具不能说明西周时普遍使用青铜农具,排除C项。故选D项。

6.C

【解析】根据材料并结合所学可知,饮酒器“爵”是饮酒礼上尊卑关系的象征,被用来代表品位序列,是统治阶级身份地位的象征,是等级制度的一种体现。从西周到春秋,“五等爵”制渐趋成熟,反映了等级制度的发展,C项正确;材料未涉及冶炼技术,排除A项;材料与铸造工艺无关,排除B项;宗法体系强调的是王族贵族按血缘关系分配国家权力,材料无法反映“宗法体系的崩溃”,排除D项。故选C项。

7.C

【解析】根据“北斗九星作为帝王象征,凸显礼制和文明的现象,被后世夏商周王朝文明所承袭传承”可得出当时已经出现了礼制以及国家政权,说明早期国家已经基本形成,C正确;材料不能反映城市建设完备,排除A;“天人合一”不能体现,排除B;从材料的内容不能看出生产力水平的高低,排除D。

8.B

【解析】根据所学,尧死后让位于舜,是属于禅让制。而舜再让位于尧的儿子,则被认为是不合理的,不是传位于贤者的行为,因此遭到抵制,这反映出权力传承受传统影响,故B项正确;材料与宗法无关,排除A;材料没有世袭,排除C;材料与早期国家的出现与否无关,排除D。

9.B

【解析】根据材料中的大小宗可知,这是宗法制,B项正确;分封制是关于诸侯和天子的关系,排除A;lna com世官制、韩非子与题干示意图无关,排除C、D项。

10.D

【解析】根据材料可知,周朝建立后,武王、周公、成王都进行了大规模的分封,因此周朝的分封制相当发达,D项正确;分封制下,还有异姓诸侯王,如“立微子于宋,以续殷后焉”,排除A项;根据材料“立微子于宋,以续殷后焉"可知,西周中期也实行了分封制,排除B项;西周还实行了宗法制和礼乐制,排除C项。故选D项。

11.【答案】(1)禅让制。尧、舜、禹(任写一位)。

(2)世袭制。夏朝。

(3)分封制。稳定了西周初期的政治形势;扩大了统治的疆土;推动周文化的传播,有利于共同的民族文化的形成。

【详解】(1)根据“大道之行也,天下为公”得出禅让制。结合所学可得出是尧、舜、禹。

(2)根据“各亲其亲,各子其子"可得出是世袭制。结合所学是夏朝的启推行的世袭制。

(3)根据“由王室宗亲建立的诸侯国对周王室的向心力大大加强,同时也建立起一种类似后来的中央与地方的关系"可知是分封制。结合所学可概括得出稳定了西周初期的政治形势、扩大了统治的疆土、推动周文化的得出传播,有利于共同的民族文化的形成。

培优第二阶——拓展培优练

1.B

【解析】根据“周天子由夏、商时的‘诸侯之长’变成名副其实的‘诸侯之君’”可知,周天子分封,天子正式成为诸侯的君主,王权得以提升,利于形成天子至上的政治认同,B项正确;材料信息无法体现血缘宗法制,排除A项;材料反映的是“周天子由夏、商时的‘诸侯之长’变成名副其实的‘诸侯之君’”,无法体现分封制成为开拓疆土的主要手段,排除C项;夏商周时期,中央权力尚未形成权力的高度集中,排除D项;故选B项。

2.A

【解析】根据材料可知,商代实行神权政治,史、祝、卜巫的职责几乎都与祭祀相关,都是祭神知天意,传达上帝、神对人间的指示,统治者借助神的名义维护统治;但在整个周代,史、祝、卜、巫等神职人员的工作由直接“祭天”、“问天”变成了对天子的祭祀活动的诠释,说明周朝统治淡化了神权政治,更具人治色彩,故A项正确;材料与诸侯争霸无关,故B项错误;这一变化有利于加强世俗王权,但形成不了“专制王权”,故C项错误;秦朝“实现了权力的高度集中”,这与材料主旨不符,故D项错误。

3. C

【解析】由材料可知,在仰韶文化时期,贮藏物品之地由住所之外变为卧室内侧或下方,得到相对严密的保护,这一变化说明私有财产出现。“货力为己""强调“私有”,与材料相符,C项正确;选项中,A项强调“为公”,排除;材料未涉及“父权”与“宗法”,排除B、D项。故选C项。

C

【解析】依据图示可知, 商周政治重心位于黄河流域,而重要铜矿位于长江流域,长途运输成为必要,南北方联系由此加强,C符合题意;结合所学可知,青铜器比较珍贵且坚韧度不够好,未广泛用于农业,A排除;青铜铸造由官府垄断,B排除;地图未标示统治区域,无法得出扩大到江南,且青铜铸造的繁荣主要缘于技术进步等因素,地理因素不是主因,D排除。故选C项。

5.D

【解析】结合所学知识可知,周推行分封制,巩固统治,D项正确;根据所学知识可知,秦朝官僚机构形成,排除A项;史实是商朝治理国家的思想是注重神权,不是民本思想,排除B项;在一些地方出土了青铜农具不能说明西周时普遍使用青铜农具,排除C项。故选D项。

D

【解析】由材料中三星堆文物既有与中原技术风格相一致的部份,又有自身特点,可知中华文明具有多元一体的特征,故选D项;西周时期实行分封制,排除A项;领先世界这一结论从材料中无法得出,排除B项;王权与神权结合并非材料主旨,排除C项。

A

【解析】根据材料可知,柳宗元认为实行分封制并非由古圣王尧、舜、禹、汤、文、武的个人意志决定的,而是古人所处时期客观形势发展的必然结果,A项正确,

排除B项;C项在材料中没有体现,排除;D项是分封制的作用,材料没有涉及,排除。故选A项。

B

【解析】依据材料“方里而井,井九百亩,其中为公田”,结合所学知识可知是井田制,B项正确;“直接经营"表述错误,排除A项;材料反映的是井田制,是土地国有制,排除C项;材料未涉及土地兼并严重,排除D项。故选B项。

9.(1)旧石器时代的人类遗址分布广泛,黄河和长江流域相对集中。

(2)从整体看,分封的诸侯国数量众多;从类别看,分封的诸侯国有同姓和异姓两种,以前者为主;从分布看,诸侯国主要分布在黄河中下游,靠近国都镐京的主要是同姓诸侯国。

(3)中华文明的起源是多元的,从旧石器时代开始,在黄河流域、长江流域等不同区域出现了不同的原始文化,其发展水平也不平衡。同时中华文明形成的过程中又呈现出一体化的格局,各区域的文化都建立农业经济基础上,并且相互交流、整合,形成了一个文化共同体,最终到夏商西周时期发展成为以中原地区为中心的中华文明。

【解析】(1)根据图片的内容可以看出,旧石器时代的人类遗址分布广泛,黄河和长江流域相对集中。

(2)根据图片的内容和所学知识,可从整体看,分封的诸侯国数量众多;从类别看,分封的诸侯国有同姓和异姓两种,以前者为主;从分布看,诸侯国主要分布在黄河中下游,靠近国都镐京的主要是同姓诸侯国。

(3)根据“尽管各区域文化发展不平衡,却在一个古老的农业经济基础上形成了一个中国古代文化的共同体,维系着各区域、各部落及联盟文化发展的总趋势。”并结合图片中的内容,可概括得出中华文明的起源是多元的,从旧石器时代开始,在黄河流域、长江流域等不同区域出现了不同的原始文化,其发展水平也不平衡。根据“纵观中华文明形成的整个过程,各主要文化区整体上呈现出百花齐放、多元并进的局面。”可得出同时中华文明形成的过程中又呈现出一体化的格局,各区域的文化都建立农业经济基础上,并且相互交流、整合,形成了一个文化共同体,最终到夏商西周时期发展成为以中原地区为中心的中华文明。

培优第一阶——基础过关练

一、选择题

1.据考古发现,新石器时代文化遗址在我国境内广泛分布,距今四五千年左右开始交流频繁,并逐步移植到中原地区,融合到华夏文明中。这主要反映出中华文明( )

A.在新石器时代开始出现 B.发展中存在多源性特点

C.广泛分布在祖国大地上 D.具有多元一体发展特征

2.目前发现的中国新石器农业遗址,时间较早者,聚落内除了某个大型房舍外,鲜少其它类型的建筑遗址.但是时间越晚的遗址,除了该类大型房舍外,在大型房舍四周分散若干数量不等的小型建筑;而且越到后来,这种小型建筑的数量越多。对此变化,解释最为适当的是( )

A.族长权威的萎缩 B.族长权威的扩张

C.财产公有制强化 D.私有财产制萌芽

3.原始人类经历了从群居到聚族而居,从采集到种植,从狩猎到饲养家畜的演进过程。推动上述演进的主要因素是( )

A.建筑技术的进步 B.人工取火的发明

C.饲养水平的提高 D.生产工具的改进

4.在半坡及周边的宝鸡北首岭、华县泉护村等遗址中,都发现了粟的皮壳。在半坡遗址中还发现了白菜和芥菜的籽种。在河姆渡、青莲岗、良渚等地的氏族部落已普遍栽种水稻。据此可知( )

A.我国原始农业发展呈现出种植区域化特征

B.原始社会时期黄河流域普遍种植粟和蔬菜

C.长江中下游是我国原始社会主要粮食产区

D.我国是最早具有完备农业生产体系的国家

5.夏商周三代属于中国历史上的早期国家。以下史实与结论对应正确的是( )

A. A B.B c. C D.D

6.“爵”通常被认为是饮酒器,也是饮酒礼上尊卑关系的象征,进而被用来代表品位序列。大约从西周到春秋,“五等爵”制渐趋成熟。这反映了( )

A.冶炼技术的提高 B.铸造工艺的完善

C.等级制度的发展 D.宗法体系的崩溃

7.如图是河南巩义出土的“河洛古国(距今5300年前后)”中9个陶罐模拟的北斗九星天文遗迹。北斗九星作为帝王象征,凸显礼制和文明的现象,被后世夏商周王朝文明所承袭传承。该遗迹表明( )

A.早期都城建设趋向完备 B.天人合一和早期王权出现

C.早期国家已经基本形成 D.当时生产力发展水平较高

8.据《史记·五帝本纪)记载,尧死后,他的合法继承者舜曾让位于尧之子丹朱,而那些“诸侯朝觐者”“讴歌者”“狱讼者”却“不之(到)丹朱而之舜”,最后舜才到帝都“践天子位”。材料表明( )

A.宗法观念根深蒂固 B.权力传承受传统影响

C.世袭制度已经确立 D.早期国家形态已出现98.商代“服国”所

9. 图是西周时期的世系图,反映的政治制度是( )

A.分封制 B.宗法制

c.世官制 D.韩非子

10.下表为不同史籍有关周朝“分封制"的记载。据此能够被认定的历史事实是( )

A.周初分封只包括王室同姓 B.周朝只在初期进行了分封

C.分封制是周朝唯—政治制度 D.周王朝的分封制甚为发达

二、材料题

11.阅读材料,完成下列要求。

材料一 大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子。

材料二 今大道既隐,天下为家。各亲其亲,各子其子,货力为己,大人世及以为礼,城郭沟池以为固,礼义以为纪。

材料三 经过一番辛苦打造,由王室宗亲述立的诸侯国对周王室的向心力大大加强,同时也建立起一种类似后来的中央与地方的关系。

——摘编《细讲中国历史丛书·西周史》

(1)材料一中""天下为公,选贤与能"是指哪—种制度 写出一位由这一制度选举出来的部落联盟首领。

(2)材料二中“天下为家"是指哪一制度代替了材料一中的“选贤与能" 这一制度是哪个朝代开始出现的

(3)根据材料三西周在政治上推行了什么制度 这种制度的实行有何积极作用

培优第二阶——拓展培优练

管辖的土地和人民并非商王赐予,商王朝无法形成“礼乐征伐自天子出”的政治格局。西周初期通过分封直接对诸侯“受民”“受疆土”,周天子由夏、商时的“诸侯之长”变成名副其实的“诸侯之君”。可见,西周初期的分封制( )

A.推动了血缘宗法制的发展 B.利于形成天子至上的政治认同

C.成为开拓疆土的主要手段 D.形成天子权力的高度集中

2.官职如史、祝、卜巫的职责几乎都与祭祀相关,都是祭神知天意,传达上帝、神对人间的指示。史、祝、卜、巫本身就是王室的重要成员,他们甚至还可能获得王位;在整个周代,史、祝、卜、巫等神职人员的工作由直接“祭天”、“问天”变成了对天子的祭祀活动的诠释,这一变化( )

A.反映了神权政治的淡化 B.适应了诸侯争霸的需要

C.促进了专制王权的形成 D.实现了权力的高度集中

3.在仰韶文化早期遗址中,住所和贮藏坑大多是分立的,用于存放东西的灰坑处于住所之外;而在后期,贮藏室往往置于卧室的内侧或下方,得到严密的保护。这一变化体现了

A. 天下为公 B.父权至上 C. 货力为己 D.宗法形成

4.据下图可知,商、西周青铜器铸造的繁荣( )

A.推动了南北农业经济进步 B.依赖大规模商业活动开展

C.反映了南北方联系的加强 D.缘于统治区域扩大到江南

5.夏商周三代属于中国历史上的早期国家。以下史实与结论对应正确的是( )

史实 结论

A 甲骨文中对周的记载既有商王可以“令周”,即周是商的属国也有“伐周”,即周为商的敌国 商王是最高统治者,官僚机构形成

B 《礼记》记载:“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼” 商代统治者秉承民本思想,治理国家

C 湖北毛家嘴、洛阳下瑶村西周早期遗址都出土了青铜面(掘土的农具),江苏破山口西周墓葬出土一件刃口锋利的青铜镰 西周时普遍使用青铜农具

D 周公平定殷商旧部叛乱后,把反周的商族遗民迁到今洛阳附近并将王室子弟分封到这里,作为周的屏障 周推行分封制,以巩固统治

A.A B.B C.C D.D

6.下图为三星堆出土文物。由图可见,青铜立人像明显吸收了中原制作技术,但金面具在黄河流域则鲜见;青铜人首鸟身像虽仿效商文化风格,却又有别于商文化而凸显民族和古蜀地域文化特征。据此可知( )

A.分封制促进了区域间文明交流 B.古蜀地区手工业水平领先世界

C.奴隶社会王权与神权紧密结合 D.中华文明具有多元—体的特征

7.柳宗元在《封建论>中写道:“彼封建者,更占圣王尧、舜、再、汤、文、武而莫能去之。盖非不欲去之也,势不可也......封到建,非圣人意也.......德又大者,诸侯之列又就而听命焉,以安其封。"据此可知,柳宗元认为分封制( )

A.是古人所处客观形势发展使然 B.根本取决于圣人的个人意志

C.是国家由松散走向紧密的关键 D.使周王处于天下共主的地位

8.据《孟子·膝文公上》记载:“方里而井,井九百亩,其中为公田。八家皆私百亩,同养公田,公事毕,然后敢治私事,所以别野人也。"该材料反映了 ( )

A.国君直接经营全国土地 B.井田制度下的耕作方式

C.战国时期的土地私有制 D.土地兼并现象极其严重

二、材料题

9.阅读材料,回答问题。

材料一 《中国旧石器时代重要人类遗址分布图》

材料二 《西周时期分封示意图》

材料三 中国文明的起源具有极为深厚的历史渊源,它经历了数千年乃至数万年的文化积淀。数十万年前,先民们就没有固定在一个地点上。尽管各区域文化发展不平衡,却在一个古老的农业经济基础上形成了一个中国古代文化的共同体,维系着各区域、各部落及联盟文化发展的总趋势。无论那一地区,那一部落最先跨进文明,它都离不开这一文化共同体。从这种意义上讲,是中国古代文明的共同体孕育了中国文明的起源,是各区域文化中的文明因素发展成了中华民族的文明。

——耿铁华《中国文明起源的考古学研究》

材料四 纵观中华文明形成的整个过程,各主要文化区整体上呈现出百花齐放、多元并进的局面。距今5500年左右开始,各地区之间交流日益密切,内容包括生产技术、礼仪制度和宗教观念,出现过以彩陶扩张和玉礼器传播为标志的大范围文化整合过程;距今4500年以来,中原地区开始呈现出汇聚周围地区先进文化因素并率先发展的趋势;距今3800年前后,形成以中原地区为中心的多元一体化格局。

——王巍《中华文明具有三大特征》

(1)从《中国旧石器时代重要人类遗址分布图》中可以归纳出哪些历史信息?

(2)从《西周时期分封示意图》中出反映了西周分封制的哪些特点?

(3)有学者称中华文明起源和发展具有多元一体的特征,请依据上述四则材料论证此观点。

【参考答案】

培优第一阶——基础过关练

1.D

【解析】“新石器时代文化遗址在我国境内广泛分布”体现了多元化的特点。“交流频繁,并逐步移植到中原地区,融合到华夏文明中”体现了一体化的特点。由此可知中华文明具有多元一体的发展特征,故选D;结合所学内容可知,中华文明在新石器时代以前就已经出现,排除A;多源性和广泛分布都只反映了材料的部分内容,不能全面概括题意,排除BC。

2.D

【解析】在大型房舍之外出现众多小型建筑,说明出现了家庭和财产的公私之分,表明这一时期已经出现私有财产制的萌芽,故答案为D项;这种变化不能反映族长权威的变化,排除A、B项;财产公有制的强化应当是大型房舍的规模扩大,而不是出现众多小型建筑,排除C项。

3.D

【解析】根据所学可知,由于生产工具不断改进,劳动能力的不断提高,促进社会生产力的发展,人类经历了从群居到聚族而居,从采集到种植,从狩猎到饲养家畜的演进过程,D项正确;ABC项不是最主要原因,排除。故选D项。

4.A

【解析】根据材料可知,我国黄河流域种植粟而长江中下游种植水稻,说明我国原始农业发展呈现出种植区域化特征,A项正确;原始社会时期黄河流域种植粟,但不能证明普遍种植蔬菜,排除B项;在黄河流域和长江中下游地区都发现了粮食种植的痕迹,排除C项;材料无法体现我国是最早具有完备农业生产体系的国家,排除D项。故选A项。

5.D

【解析】结合所学知识可知,周推行分封制,巩固统治,D项正确;根据所学知识可知,秦朝官僚机构形成,排除A项;商朝治理国家的思想是注重神权,不是民本思想,排除B项;在一些地方出土了青铜农具不能说明西周时普遍使用青铜农具,排除C项。故选D项。

6.C

【解析】根据材料并结合所学可知,饮酒器“爵”是饮酒礼上尊卑关系的象征,被用来代表品位序列,是统治阶级身份地位的象征,是等级制度的一种体现。从西周到春秋,“五等爵”制渐趋成熟,反映了等级制度的发展,C项正确;材料未涉及冶炼技术,排除A项;材料与铸造工艺无关,排除B项;宗法体系强调的是王族贵族按血缘关系分配国家权力,材料无法反映“宗法体系的崩溃”,排除D项。故选C项。

7.C

【解析】根据“北斗九星作为帝王象征,凸显礼制和文明的现象,被后世夏商周王朝文明所承袭传承”可得出当时已经出现了礼制以及国家政权,说明早期国家已经基本形成,C正确;材料不能反映城市建设完备,排除A;“天人合一”不能体现,排除B;从材料的内容不能看出生产力水平的高低,排除D。

8.B

【解析】根据所学,尧死后让位于舜,是属于禅让制。而舜再让位于尧的儿子,则被认为是不合理的,不是传位于贤者的行为,因此遭到抵制,这反映出权力传承受传统影响,故B项正确;材料与宗法无关,排除A;材料没有世袭,排除C;材料与早期国家的出现与否无关,排除D。

9.B

【解析】根据材料中的大小宗可知,这是宗法制,B项正确;分封制是关于诸侯和天子的关系,排除A;lna com世官制、韩非子与题干示意图无关,排除C、D项。

10.D

【解析】根据材料可知,周朝建立后,武王、周公、成王都进行了大规模的分封,因此周朝的分封制相当发达,D项正确;分封制下,还有异姓诸侯王,如“立微子于宋,以续殷后焉”,排除A项;根据材料“立微子于宋,以续殷后焉"可知,西周中期也实行了分封制,排除B项;西周还实行了宗法制和礼乐制,排除C项。故选D项。

11.【答案】(1)禅让制。尧、舜、禹(任写一位)。

(2)世袭制。夏朝。

(3)分封制。稳定了西周初期的政治形势;扩大了统治的疆土;推动周文化的传播,有利于共同的民族文化的形成。

【详解】(1)根据“大道之行也,天下为公”得出禅让制。结合所学可得出是尧、舜、禹。

(2)根据“各亲其亲,各子其子"可得出是世袭制。结合所学是夏朝的启推行的世袭制。

(3)根据“由王室宗亲建立的诸侯国对周王室的向心力大大加强,同时也建立起一种类似后来的中央与地方的关系"可知是分封制。结合所学可概括得出稳定了西周初期的政治形势、扩大了统治的疆土、推动周文化的得出传播,有利于共同的民族文化的形成。

培优第二阶——拓展培优练

1.B

【解析】根据“周天子由夏、商时的‘诸侯之长’变成名副其实的‘诸侯之君’”可知,周天子分封,天子正式成为诸侯的君主,王权得以提升,利于形成天子至上的政治认同,B项正确;材料信息无法体现血缘宗法制,排除A项;材料反映的是“周天子由夏、商时的‘诸侯之长’变成名副其实的‘诸侯之君’”,无法体现分封制成为开拓疆土的主要手段,排除C项;夏商周时期,中央权力尚未形成权力的高度集中,排除D项;故选B项。

2.A

【解析】根据材料可知,商代实行神权政治,史、祝、卜巫的职责几乎都与祭祀相关,都是祭神知天意,传达上帝、神对人间的指示,统治者借助神的名义维护统治;但在整个周代,史、祝、卜、巫等神职人员的工作由直接“祭天”、“问天”变成了对天子的祭祀活动的诠释,说明周朝统治淡化了神权政治,更具人治色彩,故A项正确;材料与诸侯争霸无关,故B项错误;这一变化有利于加强世俗王权,但形成不了“专制王权”,故C项错误;秦朝“实现了权力的高度集中”,这与材料主旨不符,故D项错误。

3. C

【解析】由材料可知,在仰韶文化时期,贮藏物品之地由住所之外变为卧室内侧或下方,得到相对严密的保护,这一变化说明私有财产出现。“货力为己""强调“私有”,与材料相符,C项正确;选项中,A项强调“为公”,排除;材料未涉及“父权”与“宗法”,排除B、D项。故选C项。

C

【解析】依据图示可知, 商周政治重心位于黄河流域,而重要铜矿位于长江流域,长途运输成为必要,南北方联系由此加强,C符合题意;结合所学可知,青铜器比较珍贵且坚韧度不够好,未广泛用于农业,A排除;青铜铸造由官府垄断,B排除;地图未标示统治区域,无法得出扩大到江南,且青铜铸造的繁荣主要缘于技术进步等因素,地理因素不是主因,D排除。故选C项。

5.D

【解析】结合所学知识可知,周推行分封制,巩固统治,D项正确;根据所学知识可知,秦朝官僚机构形成,排除A项;史实是商朝治理国家的思想是注重神权,不是民本思想,排除B项;在一些地方出土了青铜农具不能说明西周时普遍使用青铜农具,排除C项。故选D项。

D

【解析】由材料中三星堆文物既有与中原技术风格相一致的部份,又有自身特点,可知中华文明具有多元一体的特征,故选D项;西周时期实行分封制,排除A项;领先世界这一结论从材料中无法得出,排除B项;王权与神权结合并非材料主旨,排除C项。

A

【解析】根据材料可知,柳宗元认为实行分封制并非由古圣王尧、舜、禹、汤、文、武的个人意志决定的,而是古人所处时期客观形势发展的必然结果,A项正确,

排除B项;C项在材料中没有体现,排除;D项是分封制的作用,材料没有涉及,排除。故选A项。

B

【解析】依据材料“方里而井,井九百亩,其中为公田”,结合所学知识可知是井田制,B项正确;“直接经营"表述错误,排除A项;材料反映的是井田制,是土地国有制,排除C项;材料未涉及土地兼并严重,排除D项。故选B项。

9.(1)旧石器时代的人类遗址分布广泛,黄河和长江流域相对集中。

(2)从整体看,分封的诸侯国数量众多;从类别看,分封的诸侯国有同姓和异姓两种,以前者为主;从分布看,诸侯国主要分布在黄河中下游,靠近国都镐京的主要是同姓诸侯国。

(3)中华文明的起源是多元的,从旧石器时代开始,在黄河流域、长江流域等不同区域出现了不同的原始文化,其发展水平也不平衡。同时中华文明形成的过程中又呈现出一体化的格局,各区域的文化都建立农业经济基础上,并且相互交流、整合,形成了一个文化共同体,最终到夏商西周时期发展成为以中原地区为中心的中华文明。

【解析】(1)根据图片的内容可以看出,旧石器时代的人类遗址分布广泛,黄河和长江流域相对集中。

(2)根据图片的内容和所学知识,可从整体看,分封的诸侯国数量众多;从类别看,分封的诸侯国有同姓和异姓两种,以前者为主;从分布看,诸侯国主要分布在黄河中下游,靠近国都镐京的主要是同姓诸侯国。

(3)根据“尽管各区域文化发展不平衡,却在一个古老的农业经济基础上形成了一个中国古代文化的共同体,维系着各区域、各部落及联盟文化发展的总趋势。”并结合图片中的内容,可概括得出中华文明的起源是多元的,从旧石器时代开始,在黄河流域、长江流域等不同区域出现了不同的原始文化,其发展水平也不平衡。根据“纵观中华文明形成的整个过程,各主要文化区整体上呈现出百花齐放、多元并进的局面。”可得出同时中华文明形成的过程中又呈现出一体化的格局,各区域的文化都建立农业经济基础上,并且相互交流、整合,形成了一个文化共同体,最终到夏商西周时期发展成为以中原地区为中心的中华文明。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进