第2课 诸侯纷争与变法运动 分层作业(含解析) 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册

文档属性

| 名称 | 第2课 诸侯纷争与变法运动 分层作业(含解析) 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 452.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-06-30 22:27:10 | ||

图片预览

文档简介

诸侯纷争与变法运动(分层作业)

培优第一阶——基础过关练

一、选择题

1.春秋时期,晋厉公想把他的大臣们都除掉,提拔他身边的人为官。“乃使长鱼矫杀郄犨、郄锜、郄至于朝,而陈其尸。于是厉公游于匠丽氏,栾书、中行偃劫而幽之。诸侯莫之救,百姓莫之哀”。这说明( )

A.诸侯争霸导致礼崩乐坏 B.贵族世袭制遭到破坏

C.传统的等级制受到冲击 D.仁义观念影响到政治

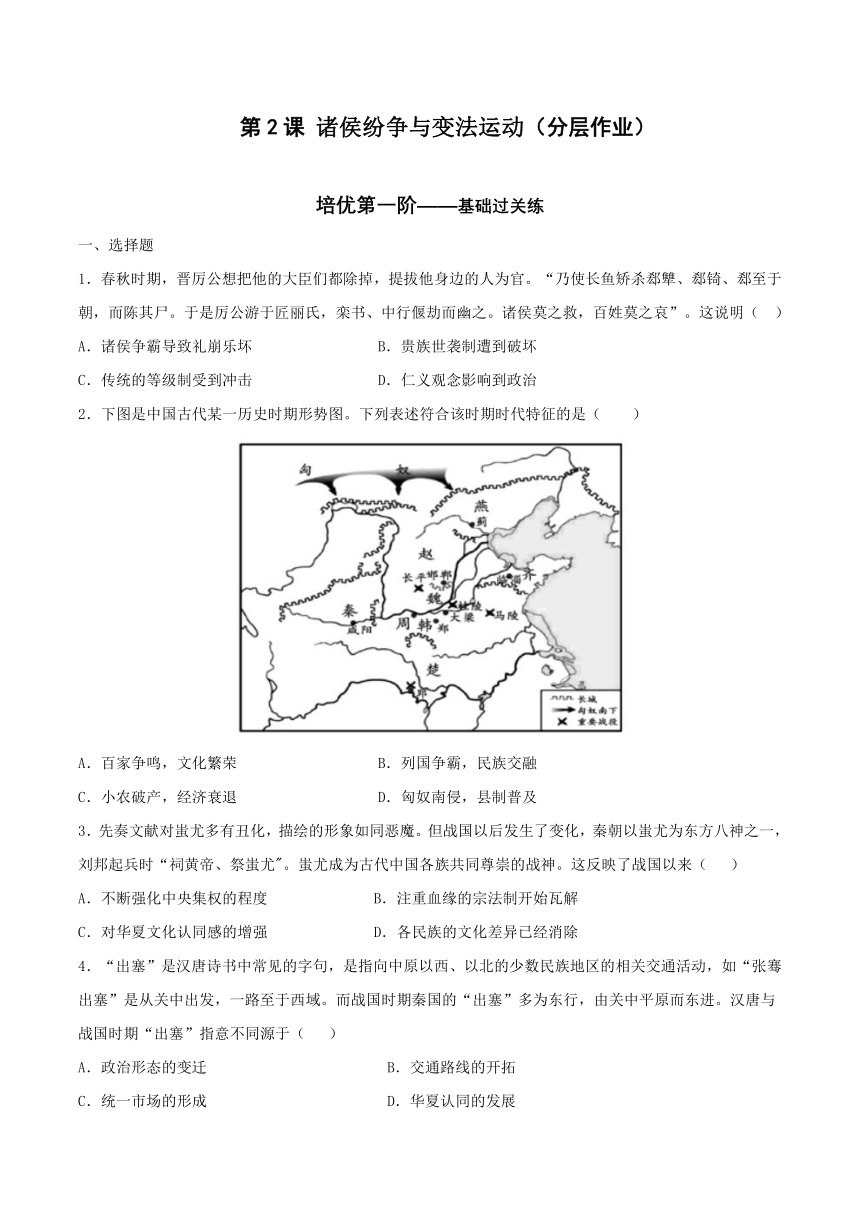

2.下图是中国古代某一历史时期形势图。下列表述符合该时期时代特征的是( )

A.百家争鸣,文化繁荣 B.列国争霸,民族交融

C.小农破产,经济衰退 D.匈奴南侵,县制普及

3.先奏文献对蚩尤多有丑化,描绘的形象如同恶魔。但战国以后发生了变化,秦朝以蚩尤为东方八神之一,刘邦起兵时“祠黄帝、祭蚩尤"。蚩尤成为古代中国各族共同尊崇的战神。这反映了战国以来( )

A.不断强化中央集权的程度 B.注重血缘的宗法制开始瓦解

C.对华夏文化认同感的增强 D.各民族的文化差异已经消除

4.“出塞”是汉唐诗书中常见的字句,是指向中原以西、以北的少数民族地区的相关交通活动,如“张骞出塞”是从关中出发,一路至于西域。而战国时期秦国的“出塞”多为东行,由关中平原而东进。汉唐与战国时期“出塞”指意不同源于( )

A.政治形态的变迁 B.交通路线的开拓

C.统一市场的形成 D.华夏认同的发展

5.《盐铁论·散不足篇》中说,古者,人们用马代劳,行则拉车,止则就犁。近代考古发现,春秋晚期的古墓葬中已有铁犁等多种铁器出现。材料反映了春秋战国时期( )

A.农业动力发生了革命性变化 B.以马耕田成为主要耕作方式

C.铁器在农业生产中普遍使用 D.人民生活水平有了很大提高

6.以下有关孔子的历史常识,你认为正确的是( )

A.孔子主张“有教无类”,认为人人都有受教育的权利

B.孔子的著作有《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》《论语》等

C.孔子是战国时期著名思想家,其思想体系的核心是“仁"和“礼”

D.孔子的思想在当时并未受到重视,但其后一直是中国社会的主流思想

7."我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事,而民自富;我无欲,而民自朴。"以上言论出自( )

A.《论语》 B.《老子》 C.《墨子》 D.《韩非子》

8.面对战国时期“天下恶乎定”,孟子认为“定于一”;墨子的政治理想是“尚同”;韩非认为“一栖两雄”“一家两贵”“夫妻共政”是祸乱的原因。这可以用来说明,诸子百家( )

A.代表相同阶级利益 B.既有争辩也有共鸣

C.都主张中央集权制 D.思想主张日益趋同

9.某位思想家说:“今若国之与国之相攻,家之与家之相篡,人之与人之相贼,君臣不惠忠,父子不慈孝,兄弟不和调,则此天下之害也。然则崇此害亦何用生哉 以不相爱生邪....."由此可见,该思想家属于( )

A.儒家 B.墨家 C.法家 D.道家

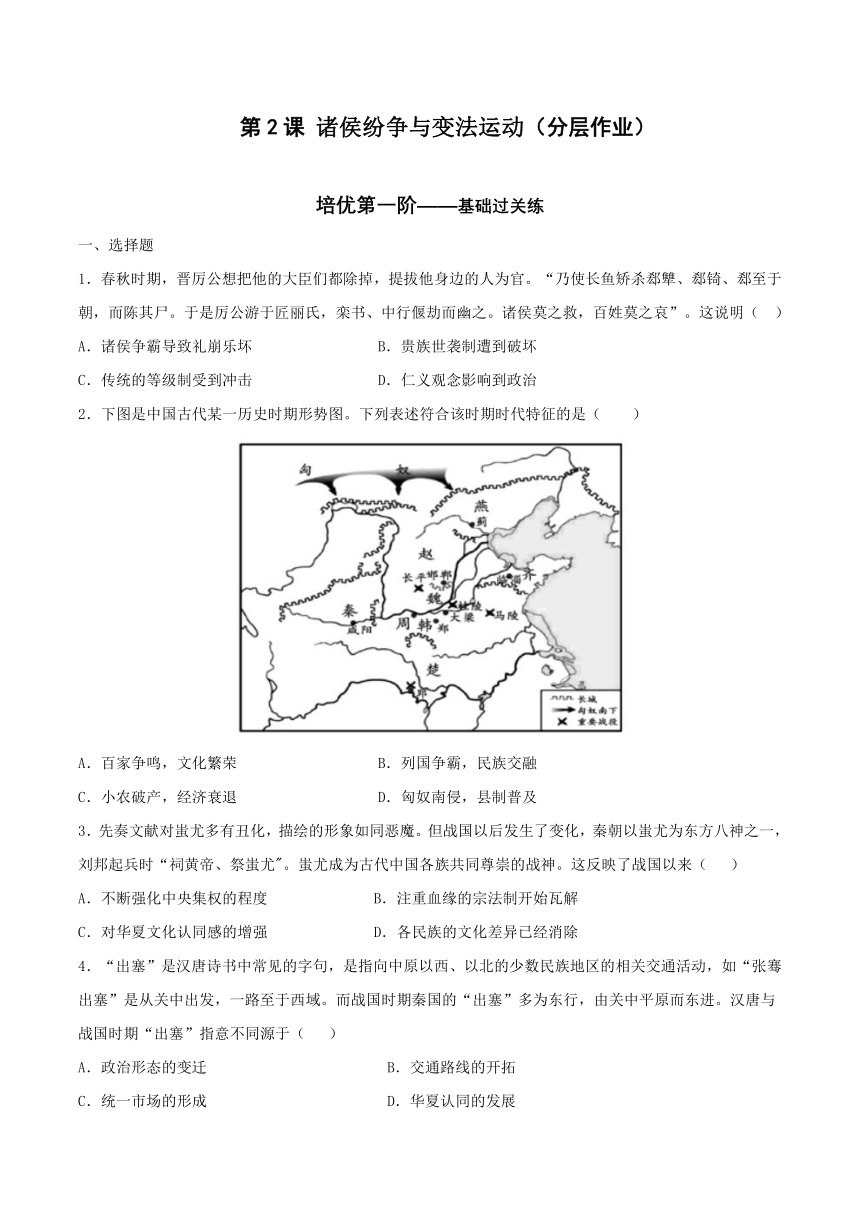

10.某中学课题组在探究"春秋战国历史”的过程中搜集到下列信息(如图),这些信息反映出春秋战国时期的阶段特征是( )

A.社会大变革的时代 B.统—国家的建立

C.繁荣与开放的社会 D.民族关系的发展

二、材料题

11.阅读下列材料,回答问题。

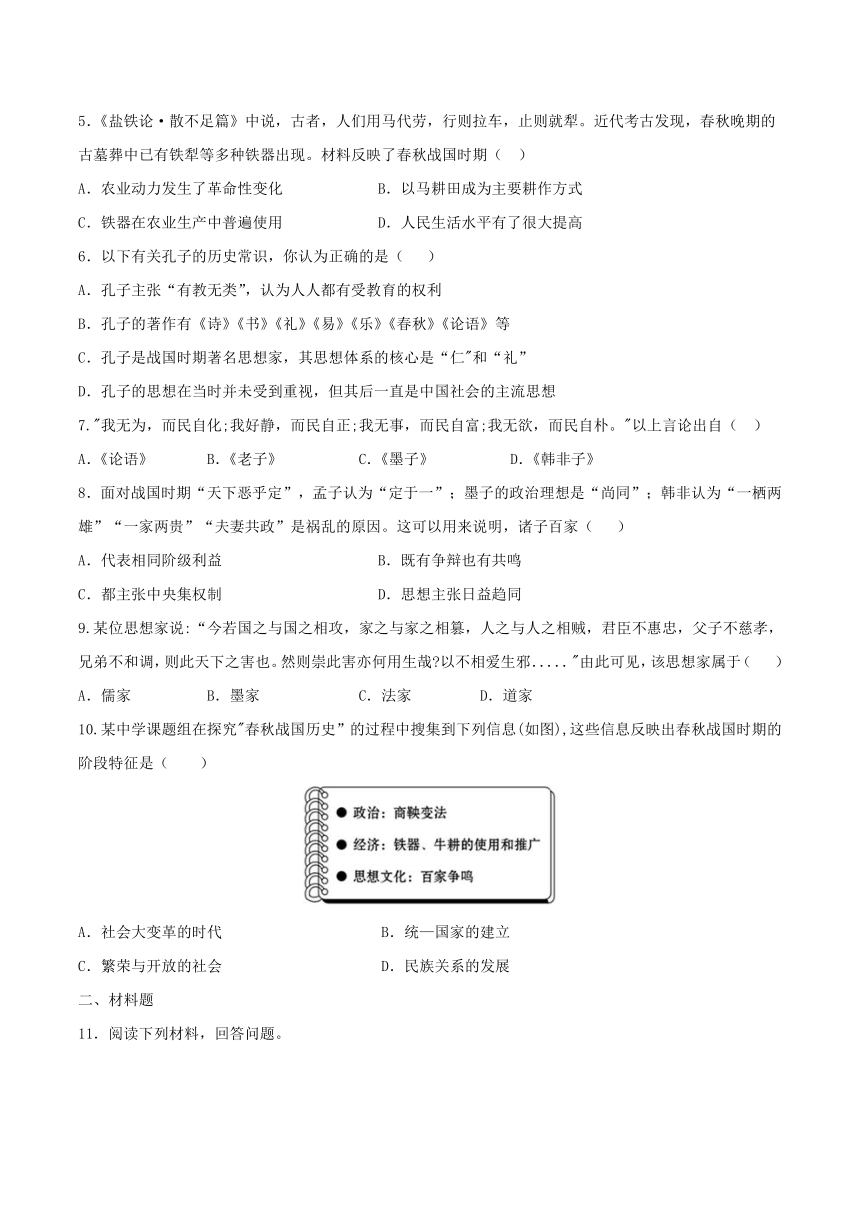

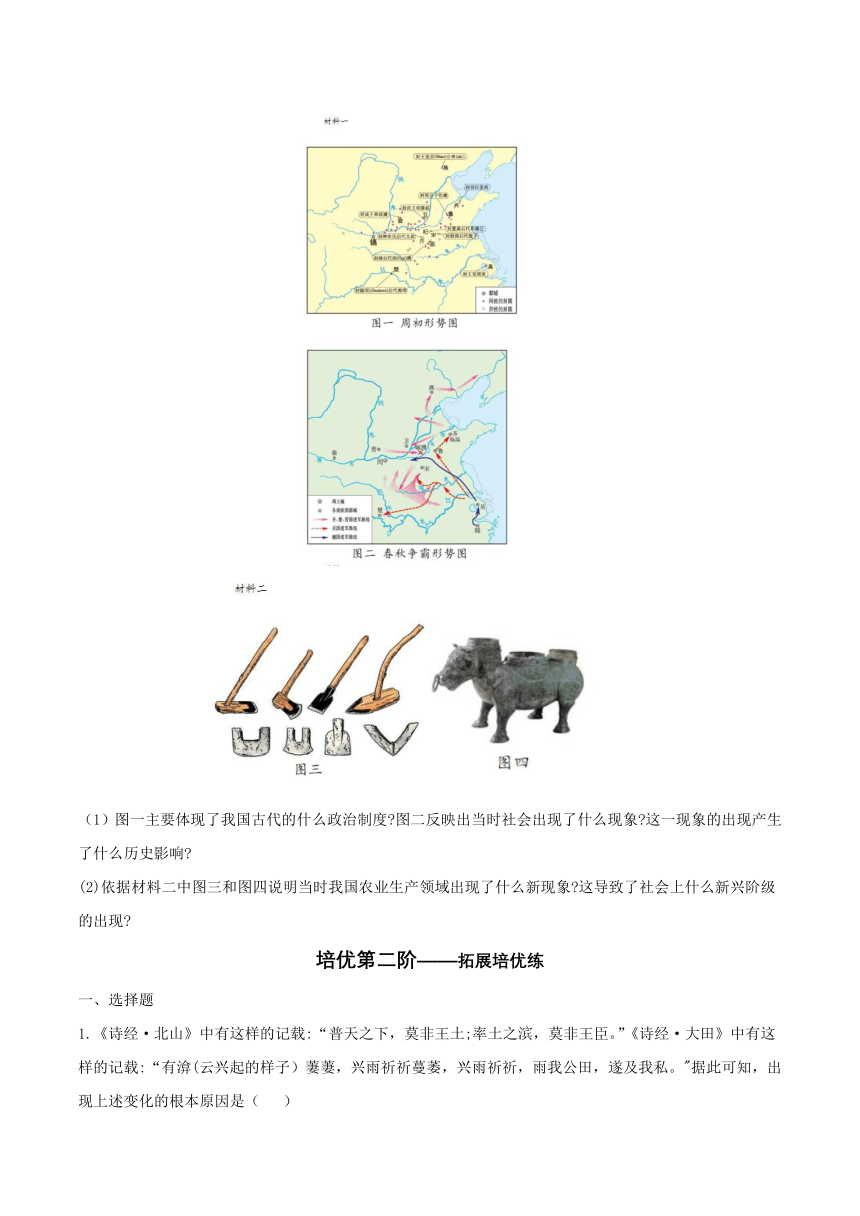

(1)图一主要体现了我国古代的什么政治制度 图二反映出当时社会出现了什么现象 这一现象的出现产生了什么历史影响

(2)依据材料二中图三和图四说明当时我国农业生产领域出现了什么新现象 这导致了社会上什么新兴阶级的出现

培优第二阶——拓展培优练

选择题

1.《诗经·北山》中有这样的记载:“普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣。”《诗经·大田》中有这样的记载:“有渰(云兴起的样子)萋萋,兴雨祈祈蔓萎,兴雨祈祈,雨我公田,遂及我私。"据此可知,出现上述变化的根本原因是( )

A.诸侯王的鼓励和重视 B.土地私有制的确立与发展

C.铁犁牛耕出现促进生产力发展 D.周王室衰微井田制瓦解

2.春秋后期产生了一批私营工商业者,其中一些人拥有庞大的资产,如陶朱公“十九年之中三致千金”。子贡经商致富,“所至,国君无不分庭与之抗礼”。以上史实反映了( )

A.工商食官格局逐渐被冲破 B.各国统治者推行重农抑商政策

C.出现一批商贾云集的城市 D.贵族对政治权力的垄断被打破

3.商鞅在政治方面“集小乡邑聚为县”。废除分封制,以县为地方行政单位,“凡三十一县”;县设县令(县长)以主县政,设县丞以辅佐县令:县的主要长官由君主任命。县制的推行( )

A.大大增强了秦军的战斗力 B.使贵族力量逐步得到强化

C.奠定了秦统一的物质基础 D.加快了秦国中央集权进程

4.西周至春秋中期,农业家庭的成员是没有资格当兵的;春秋中期以后,许多诸侯国先后废除了只有“国人”才能当兵的特权;战国时期,各诸侯国取消了对当兵者身份的限制,农民成为军队的主要兵源。这一变化反映了( )

A.农民地位的提高 B.贵族政治的衰落

C.争霸战争的加剧 D.阶级矛盾的缓和

5.春秋时期各诸侯国以会盟形式确立盟主,通过会盟明确与各方权利义务,建立各国的利益交换和平衡机制。齐桓公以尊王为号召,以尊礼守信为核心,建立以霸主为核心的列国政治体系。这一现象显示出春秋时期( )

A.新生力量日趋多元化 B.中央集权制度的萌芽

C.天子权力的逐步集中 D.国家政治秩序的重建

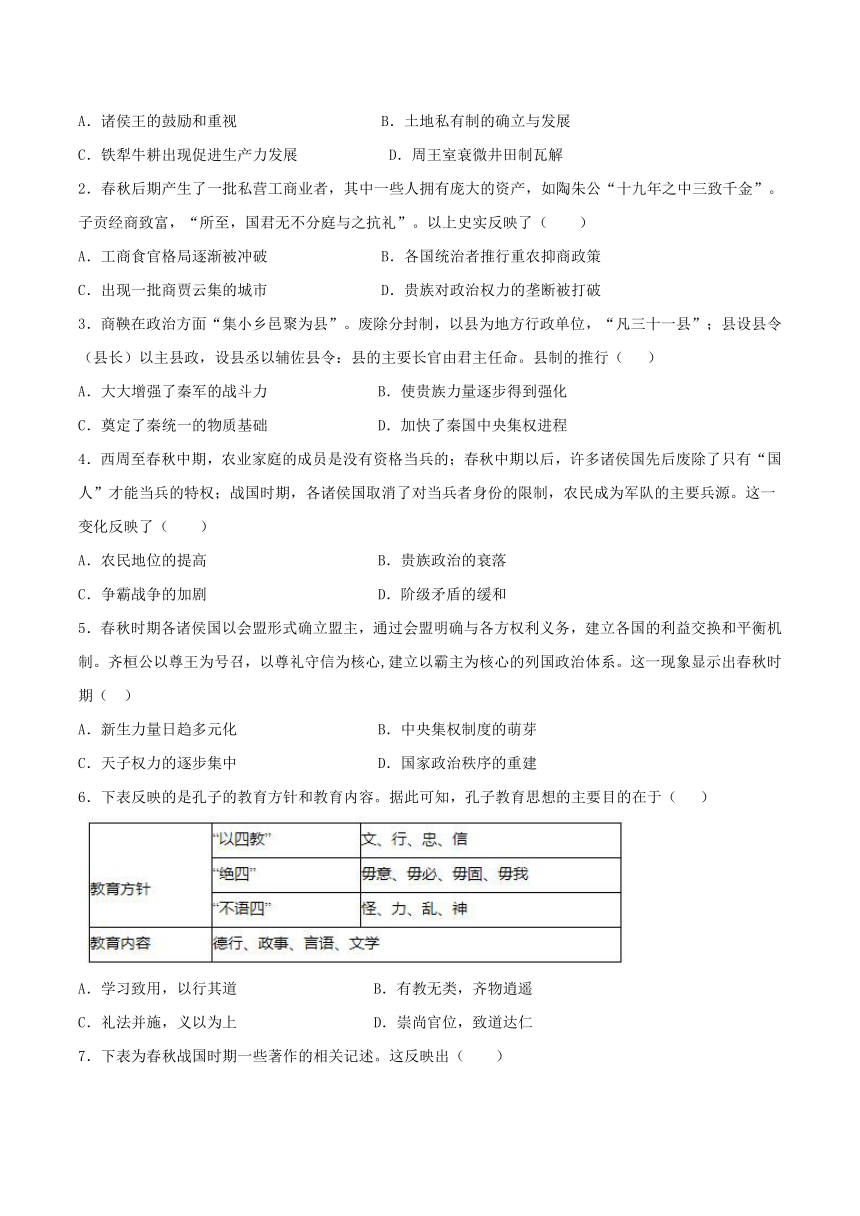

6.下表反映的是孔子的教育方针和教育内容。据此可知,孔子教育思想的主要目的在于( )

A.学习致用,以行其道 B.有教无类,齐物逍遥

C.礼法并施,义以为上 D.崇尚官位,致道达仁

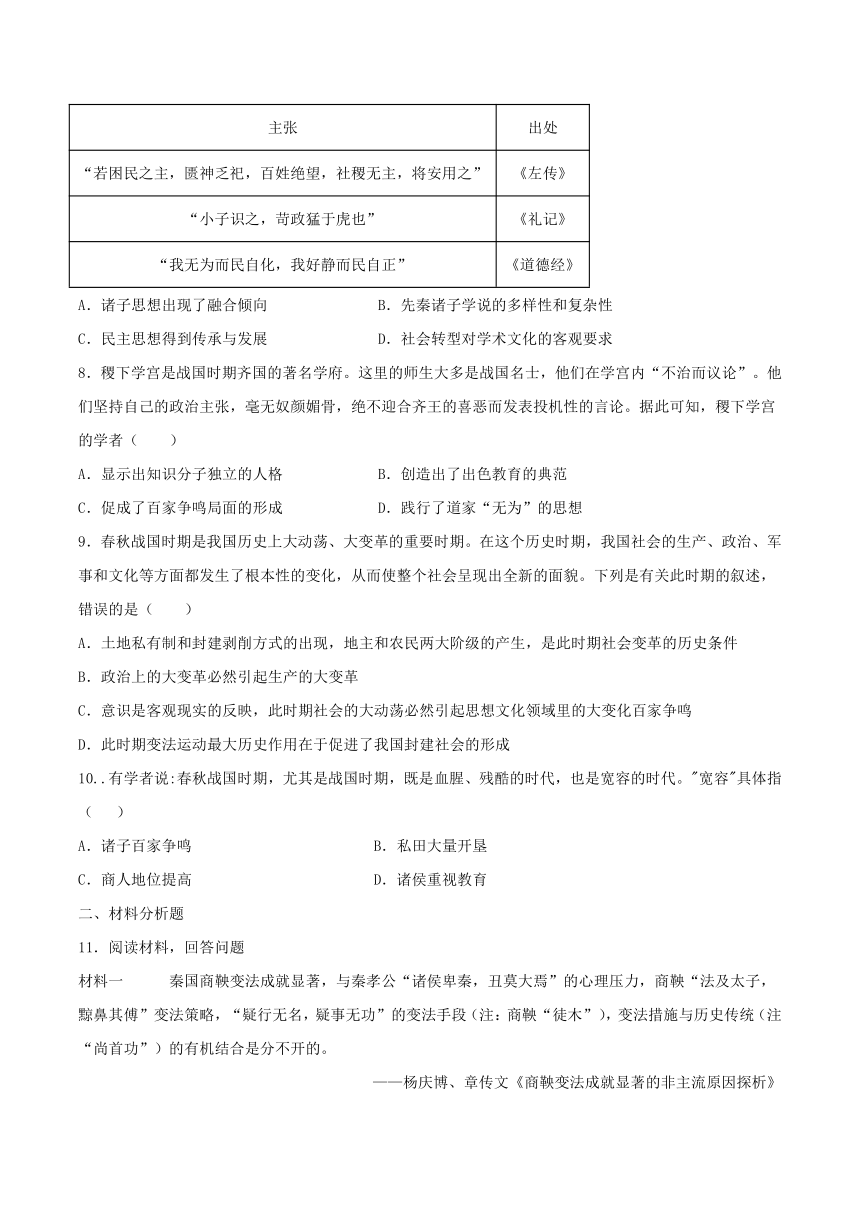

7.下表为春秋战国时期一些著作的相关记述。这反映出( )

主张 出处

“若困民之主,匮神乏祀,百姓绝望,社稷无主,将安用之” 《左传》

“小子识之,苛政猛于虎也” 《礼记》

“我无为而民自化,我好静而民自正” 《道德经》

A.诸子思想出现了融合倾向 B.先秦诸子学说的多样性和复杂性

C.民主思想得到传承与发展 D.社会转型对学术文化的客观要求

8.稷下学宫是战国时期齐国的著名学府。这里的师生大多是战国名士,他们在学宫内“不治而议论”。他们坚持自己的政治主张,毫无奴颜媚骨,绝不迎合齐王的喜恶而发表投机性的言论。据此可知,稷下学宫的学者( )

A.显示出知识分子独立的人格 B.创造出了出色教育的典范

C.促成了百家争鸣局面的形成 D.践行了道家“无为”的思想

9.春秋战国时期是我国历史上大动荡、大变革的重要时期。在这个历史时期,我国社会的生产、政治、军事和文化等方面都发生了根本性的变化,从而使整个社会呈现出全新的面貌。下列是有关此时期的叙述,错误的是( )

A.土地私有制和封建剥削方式的出现,地主和农民两大阶级的产生,是此时期社会变革的历史条件

B.政治上的大变革必然引起生产的大变革

C.意识是客观现实的反映,此时期社会的大动荡必然引起思想文化领域里的大变化百家争鸣

D.此时期变法运动最大历史作用在于促进了我国封建社会的形成

10..有学者说:春秋战国时期,尤其是战国时期,既是血腥、残酷的时代,也是宽容的时代。"宽容"具体指( )

A.诸子百家争鸣 B.私田大量开垦

C.商人地位提高 D.诸侯重视教育

二、材料分析题

11.阅读材料,回答问题

材料一 秦国商鞅变法成就显著,与秦孝公“诸侯卑秦,丑莫大焉”的心理压力,商鞅“法及太子,黥鼻其傅”变法策略,“疑行无名,疑事无功”的变法手段(注:商鞅“徒木”),变法措施与历史传统(注“尚首功”)的有机结合是分不开的。

——杨庆博、章传文《商鞅变法成就显著的非主流原因探析》

材料二 “商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者”

(公元前338年孝公死,惠王即位)“商君车裂于秦”“商君虽死,秦法未败”

(1)根据材料一,概括商鞅变法取得成功的原因。(不得摘抄材料原文)

(2)据材料和所学知识指出“商君车裂于秦”的原因。“秦法未败”的根本原因是什么?

参考答案

培优第一阶——基础过关练

1.C

【解析】材料“使长鱼矫杀郄犨、郄锜、郄至于朝”“栾书、中行偃劫而幽之”等说明当时晋国出现了国君随意处置臣子、大臣囚禁国君的现象,这说明传统的等级制受到冲击,C项正确;材料没有涉及诸侯争霸,无法说明诸侯争霸导致礼崩乐坏,排除A项;世袭制就是名号、爵位以及财产等按照血缘关系世代传承,材料中周厉王除掉大臣,提拔身边人不等于世袭制遭到破坏,排除B项;囚禁君主属于僭越行为,材料主旨与仁义观念无关,排除D项。故选C项。

2.A

【解析】依据图示信息有六国存在,可知是战国时期,而符合这一时期的时代特征的是思想上的繁荣,百家争鸣,A项正确;列国争霸是春秋时期,排除B项;这一时期是小农经济的形成时期,排除C项;秦朝时期,在全国推行郡县制,排除D项。故选A项。

3.C

【解析】根据材料可知,春秋战国时期民族交融,各族文化界限逐渐缩小,对文化的认同感不断增强,因此对少数民族首领蚩尤的评价由丑化逐渐变为肯定推崇,C项正确;A项和B项的说法符合当时的阶段特征,但不能够说明蚩尤形象发生变化的历史现象,排除AB项;D项说法过于绝对,不符合史实,排除D项。

4.A

【解析】依据材料汉唐时期,是从关中出发,一路至于西域,而战国时期则是东行,由关中平原而东进,可以看出汉唐时期国家是大一统,实行的中央集权体制,而战国时期的“塞”一般是指诸侯国内地形上的山川、河流等天然屏障,“塞外”相当于这些天然屏障之外的区域。当时诸侯国众多,各国以其本身为地理基点,如齐、秦等国成为四塞之国,而其余诸国也就是塞外了,是诸侯之间割据混战导致,可见两者的不同是由于政治形态的变迁,A项正确;两者区别与交通路线,关系不大,排除B项;材料未涉及统一市场的形成,排除C项;材料未涉及华夏认同的发展,排除D项。故选A项。

5.A

【解析】古籍记载人们用马耕田,考古发现春秋晚期铁犁等多种铁器出现等,反映了春秋战国时期农业动力发生了革命性变化,A项正确;材料不能说明以马耕田是春秋战国时期的主要耕作方式,排除B项;材料不足以说明春秋战国时期铁器在农业生产中普遍使用,排除C项;铁犁马耕出现不能说明人民生活水平有了很大提高,排除D项。故选A项。

6.A

【解析】结合所学可知,孔子主张"有教无类”",认为人人都有受教育的权利,故选A;《论语》是孔子弟子及再传弟子记录孔子及其弟子言行而编成的语录集,B错误;孔子是春秋时期著名思想家,C错误;西汉以后,儒家思想成为中国社会的主流思想,D项中“一直是中国社会的主流思想""错误,排除。

7.B

【解析】“我无为,而民自化;....我无欲,而民自朴。"体现了老子无为而治的思想,故B项正确;《论语》是儒家学派的经典著作之一,集中体现了孔子的政治主张、伦理思想、道德观念及教育原则等,孔子主张为政以德,排除A项;《墨子》是墨家经典,墨家主张兼爱、非攻、尚贤、节俭,排除C项;《韩非子》是法家经典,法家主张中央集权、法治,排除D项。故选B项。

8.B

【解析】依据材料“定于一”,“尚同”,“一栖两雄”,“一家两贵”,“夫妻共政”,可以看出战国时期,诸子百家对天下大势既有争辩的地方,又有一定的共同性,B项正确;他们代表着不同的阶级利益,排除A项;法家主张建立中央集权制,排除C项;“趋同”表述错误,排除D项。故选B项。

9.B

【解析】结合所学知识可知,墨家主张兼爱,因此根据材料“以不相爱生邪...."可以判断出是墨家思想,B项正确;儒家思想的核心是仁,排除A项;法家主张加强中央集权,排除C项;道家主张无为而治,排除D项。故选B项。

10.A

【解析】A.依据图片信息及所学知识可见,春秋战国时期,商鞅变法等变法运动兴起,表明新兴地主阶级兴起、奴隶主贵族的没落,表明奴隶制的崩溃和封建制的确立;铁器、牛耕的使用和推广,生产力迅速提高,为社会经济发展和制度变革提供重要条件;思想文化上,百家争鸣的出现表明新、旧阶级的不同思想的大量涌现和激烈交锋,出现了思想文化繁荣和自由活跃的局面。上述现象均从不同方面反映了社会大变革的时代特征,A项正确。B项所述是秦汉时期的阶段特征,排除B项;C项是隋唐时期的特征,排除C项;

D项在题干信息中无体现,排除D项。故选A项。

11.【答案】(1)分封制。诸侯争霸。影响:消极:给社会带来了种种灾难;积极:诸侯国数量减少,客观上有利于国家走向统一。

(2新现象:铁农具和牛耕的使用。阶级:新兴地主阶级。

培优第二阶——拓展培优练

1.C

【解析】根据材料可知,铁犁牛耕出现促进生产力发展,推动生产关系发生变革,即井田制瓦解崩溃,取而代之的是土地私有制,C项正确;A项是原因之一但不是根本原因,排除;BD项是表现,不属于原因,排除。故选C项。

2.A

【解析】依据材料“春秋后期产生了一批私营工商业者,其中一些人拥有庞大的资产”,可以看出春秋时期工商业的发展,一定程度冲击了原有的工商食官制度,A项正确;“各国”表述绝对,排除B项;材料未涉及相应的城市,排除C项;“被打破”表述错误,排除D项。故选A项。

3.D

【解析】根据“县设县令(县长)以主县政,设县丞以辅佐县令:县的主要长官由君主任命”可得出秦国逐步推行郡县制,由贵族政治向官僚政治转变,逐步建立起中央集权制度,D项正确,排除B项;材料没有涉及到军队,增强战斗力的应该是军功爵制,排除A项;材料没有体现经济,排除C项。故选D项。

4.C

【解析】依据材料“西周至春秋中期,农业家庭的成员是没有资格当兵的”,春秋中期“国人”才能当兵的特权等信息,可以看出对当兵身份的限制逐渐放宽,跟当时的时代背景有很大关系,春秋时期的争霸战争需要大量的兵员,C项正确;材料不能得出农民地位的提高,排除A项;材料不能体现贵族政治的衰落,排除B项;阶级矛盾不一定缓和,排除D项。故选C项。

5.D

【解析】依据材料和所学,春秋时期王权衰微,周天子一统天下的旧秩序解体,国家权力不断下移,诸侯体制兴起及后来的卿家势力兴起,成为春秋以后新的国家秩序,D项正确;材料没有涉及新生的社会力量,排除A项;中央集权制度萌芽与春秋后期或战国初期,排除B项;材料的现象是周天子权力的削弱,排除C项。故选D项。

6.A

【解析】根据材料结合所学知识可知,孔子的教育方针“以四教"强调,文、行、忠、信;教育内容强调德行、政事、言语、文学,不语怪力乱神,体现了孔子主张实际应用的学习,主要目的是学习致用,以行其道,故A选项正确;根据所学知识可知,有教无类是指受教育者没有等级差别,材料内容没有体现有教无类的内容,故B选项错误;材料内容主要体现了孔子主张实际应用的学习,主要目的是学习致用,以行其道,没有体现礼法并施的问题,故C选项错误;根据材料“以四教""不语四及教育内容可知,孔子主张实际应用的学习,没有强调崇尚官位,故D选项错误。

7.D

【解析】根据材料可知,春秋战国时期诸子所想解决的问题是人事问题,他们的著作更多关注现实政治问题,说明学术文化的发展迎合了社会转型的需要,即反映了社会转型对学术文化的客观要求,D项正确;这一时期思想文化百家争鸣,而非融合,排除A项;材料表明了学术文化与现实政治的联系,并未反映出学说的多样性,排除B项;“民主思想”说法错误,排除C项。故选D项。

8.A

【解析】材料中“坚持自己的政治主张,毫无奴颜媚骨,绝不迎合齐王的喜恶而发表投机性的言论”体现出稷下学宫的学者们独立的人格,A项正确;材料中主要涉及的是人格魅力,不是教育的典范,排除B项;稷下学宫是百家争鸣的体现,排除C项;稷下学宫思想多元化,并不单独是道家思想的体现,排除D项。故选A项。

B

【解析】春秋战国时期,随着生产力的发展,大量荒地被开垦出来,在“公田"之外,出现了很多的“私田"”,这样,土地私有制不断发展,“私田"主人把土地出租给农民耕种,收取地租,这属于封建剥削方式,“私田"主人转化为封建地主。战国时期,新兴的地主阶级为了确立封建统治,发展封建经济,在各国纷纷掀起变法运动(如秦国的商鞅变法),使得奴隶社会逐渐瓦解,封建社会逐渐形成,社会急剧变革。从上述分析可以看出,生产的大变革引起了政治上的大变革,B错误,符合题意。AD正确,不符合题意;春秋战国时期社会急剧变化、社会大动荡,人们纷纷对时局发表看法,著书立说,形成了很多的思想学派,他们都希望自己的思想能够被统治者实践,形成了百家争鸣局面,C正确,

10.A

【解析】结合所学知识可知,说战国是血腥、残酷是指战争,宽容指的是思想上的百家争鸣,各家流派互相攻讦、辩驳、并存,故A正确;私田的开垦是因为生产力的发展,与宽容无关,故B错误;

商人地位提高是因为官府控制商业的局面被打破,与材料宽容无关,故C错误;战国时期学在民间的局面已经形成,打破了贵族垄断文化教育的局面,故D错误。

11.(1)秦受六国鄙视,深感羞辱,变法决心坚定;以严苛的法律来保障变法的推行;以各种手段树立变法的威信;变法措施与秦地尚武之风相结合。

(2)变法触及旧贵族的利益,遭到他们的阻挠反对;秦孝公死去,商鞅失去支持和依靠。

商鞅变法顺应由奴隶社会向封建社会转变的历史潮流,满足了新兴地主阶级的需要,推动了生产力的发展。

培优第一阶——基础过关练

一、选择题

1.春秋时期,晋厉公想把他的大臣们都除掉,提拔他身边的人为官。“乃使长鱼矫杀郄犨、郄锜、郄至于朝,而陈其尸。于是厉公游于匠丽氏,栾书、中行偃劫而幽之。诸侯莫之救,百姓莫之哀”。这说明( )

A.诸侯争霸导致礼崩乐坏 B.贵族世袭制遭到破坏

C.传统的等级制受到冲击 D.仁义观念影响到政治

2.下图是中国古代某一历史时期形势图。下列表述符合该时期时代特征的是( )

A.百家争鸣,文化繁荣 B.列国争霸,民族交融

C.小农破产,经济衰退 D.匈奴南侵,县制普及

3.先奏文献对蚩尤多有丑化,描绘的形象如同恶魔。但战国以后发生了变化,秦朝以蚩尤为东方八神之一,刘邦起兵时“祠黄帝、祭蚩尤"。蚩尤成为古代中国各族共同尊崇的战神。这反映了战国以来( )

A.不断强化中央集权的程度 B.注重血缘的宗法制开始瓦解

C.对华夏文化认同感的增强 D.各民族的文化差异已经消除

4.“出塞”是汉唐诗书中常见的字句,是指向中原以西、以北的少数民族地区的相关交通活动,如“张骞出塞”是从关中出发,一路至于西域。而战国时期秦国的“出塞”多为东行,由关中平原而东进。汉唐与战国时期“出塞”指意不同源于( )

A.政治形态的变迁 B.交通路线的开拓

C.统一市场的形成 D.华夏认同的发展

5.《盐铁论·散不足篇》中说,古者,人们用马代劳,行则拉车,止则就犁。近代考古发现,春秋晚期的古墓葬中已有铁犁等多种铁器出现。材料反映了春秋战国时期( )

A.农业动力发生了革命性变化 B.以马耕田成为主要耕作方式

C.铁器在农业生产中普遍使用 D.人民生活水平有了很大提高

6.以下有关孔子的历史常识,你认为正确的是( )

A.孔子主张“有教无类”,认为人人都有受教育的权利

B.孔子的著作有《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》《论语》等

C.孔子是战国时期著名思想家,其思想体系的核心是“仁"和“礼”

D.孔子的思想在当时并未受到重视,但其后一直是中国社会的主流思想

7."我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事,而民自富;我无欲,而民自朴。"以上言论出自( )

A.《论语》 B.《老子》 C.《墨子》 D.《韩非子》

8.面对战国时期“天下恶乎定”,孟子认为“定于一”;墨子的政治理想是“尚同”;韩非认为“一栖两雄”“一家两贵”“夫妻共政”是祸乱的原因。这可以用来说明,诸子百家( )

A.代表相同阶级利益 B.既有争辩也有共鸣

C.都主张中央集权制 D.思想主张日益趋同

9.某位思想家说:“今若国之与国之相攻,家之与家之相篡,人之与人之相贼,君臣不惠忠,父子不慈孝,兄弟不和调,则此天下之害也。然则崇此害亦何用生哉 以不相爱生邪....."由此可见,该思想家属于( )

A.儒家 B.墨家 C.法家 D.道家

10.某中学课题组在探究"春秋战国历史”的过程中搜集到下列信息(如图),这些信息反映出春秋战国时期的阶段特征是( )

A.社会大变革的时代 B.统—国家的建立

C.繁荣与开放的社会 D.民族关系的发展

二、材料题

11.阅读下列材料,回答问题。

(1)图一主要体现了我国古代的什么政治制度 图二反映出当时社会出现了什么现象 这一现象的出现产生了什么历史影响

(2)依据材料二中图三和图四说明当时我国农业生产领域出现了什么新现象 这导致了社会上什么新兴阶级的出现

培优第二阶——拓展培优练

选择题

1.《诗经·北山》中有这样的记载:“普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣。”《诗经·大田》中有这样的记载:“有渰(云兴起的样子)萋萋,兴雨祈祈蔓萎,兴雨祈祈,雨我公田,遂及我私。"据此可知,出现上述变化的根本原因是( )

A.诸侯王的鼓励和重视 B.土地私有制的确立与发展

C.铁犁牛耕出现促进生产力发展 D.周王室衰微井田制瓦解

2.春秋后期产生了一批私营工商业者,其中一些人拥有庞大的资产,如陶朱公“十九年之中三致千金”。子贡经商致富,“所至,国君无不分庭与之抗礼”。以上史实反映了( )

A.工商食官格局逐渐被冲破 B.各国统治者推行重农抑商政策

C.出现一批商贾云集的城市 D.贵族对政治权力的垄断被打破

3.商鞅在政治方面“集小乡邑聚为县”。废除分封制,以县为地方行政单位,“凡三十一县”;县设县令(县长)以主县政,设县丞以辅佐县令:县的主要长官由君主任命。县制的推行( )

A.大大增强了秦军的战斗力 B.使贵族力量逐步得到强化

C.奠定了秦统一的物质基础 D.加快了秦国中央集权进程

4.西周至春秋中期,农业家庭的成员是没有资格当兵的;春秋中期以后,许多诸侯国先后废除了只有“国人”才能当兵的特权;战国时期,各诸侯国取消了对当兵者身份的限制,农民成为军队的主要兵源。这一变化反映了( )

A.农民地位的提高 B.贵族政治的衰落

C.争霸战争的加剧 D.阶级矛盾的缓和

5.春秋时期各诸侯国以会盟形式确立盟主,通过会盟明确与各方权利义务,建立各国的利益交换和平衡机制。齐桓公以尊王为号召,以尊礼守信为核心,建立以霸主为核心的列国政治体系。这一现象显示出春秋时期( )

A.新生力量日趋多元化 B.中央集权制度的萌芽

C.天子权力的逐步集中 D.国家政治秩序的重建

6.下表反映的是孔子的教育方针和教育内容。据此可知,孔子教育思想的主要目的在于( )

A.学习致用,以行其道 B.有教无类,齐物逍遥

C.礼法并施,义以为上 D.崇尚官位,致道达仁

7.下表为春秋战国时期一些著作的相关记述。这反映出( )

主张 出处

“若困民之主,匮神乏祀,百姓绝望,社稷无主,将安用之” 《左传》

“小子识之,苛政猛于虎也” 《礼记》

“我无为而民自化,我好静而民自正” 《道德经》

A.诸子思想出现了融合倾向 B.先秦诸子学说的多样性和复杂性

C.民主思想得到传承与发展 D.社会转型对学术文化的客观要求

8.稷下学宫是战国时期齐国的著名学府。这里的师生大多是战国名士,他们在学宫内“不治而议论”。他们坚持自己的政治主张,毫无奴颜媚骨,绝不迎合齐王的喜恶而发表投机性的言论。据此可知,稷下学宫的学者( )

A.显示出知识分子独立的人格 B.创造出了出色教育的典范

C.促成了百家争鸣局面的形成 D.践行了道家“无为”的思想

9.春秋战国时期是我国历史上大动荡、大变革的重要时期。在这个历史时期,我国社会的生产、政治、军事和文化等方面都发生了根本性的变化,从而使整个社会呈现出全新的面貌。下列是有关此时期的叙述,错误的是( )

A.土地私有制和封建剥削方式的出现,地主和农民两大阶级的产生,是此时期社会变革的历史条件

B.政治上的大变革必然引起生产的大变革

C.意识是客观现实的反映,此时期社会的大动荡必然引起思想文化领域里的大变化百家争鸣

D.此时期变法运动最大历史作用在于促进了我国封建社会的形成

10..有学者说:春秋战国时期,尤其是战国时期,既是血腥、残酷的时代,也是宽容的时代。"宽容"具体指( )

A.诸子百家争鸣 B.私田大量开垦

C.商人地位提高 D.诸侯重视教育

二、材料分析题

11.阅读材料,回答问题

材料一 秦国商鞅变法成就显著,与秦孝公“诸侯卑秦,丑莫大焉”的心理压力,商鞅“法及太子,黥鼻其傅”变法策略,“疑行无名,疑事无功”的变法手段(注:商鞅“徒木”),变法措施与历史传统(注“尚首功”)的有机结合是分不开的。

——杨庆博、章传文《商鞅变法成就显著的非主流原因探析》

材料二 “商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者”

(公元前338年孝公死,惠王即位)“商君车裂于秦”“商君虽死,秦法未败”

(1)根据材料一,概括商鞅变法取得成功的原因。(不得摘抄材料原文)

(2)据材料和所学知识指出“商君车裂于秦”的原因。“秦法未败”的根本原因是什么?

参考答案

培优第一阶——基础过关练

1.C

【解析】材料“使长鱼矫杀郄犨、郄锜、郄至于朝”“栾书、中行偃劫而幽之”等说明当时晋国出现了国君随意处置臣子、大臣囚禁国君的现象,这说明传统的等级制受到冲击,C项正确;材料没有涉及诸侯争霸,无法说明诸侯争霸导致礼崩乐坏,排除A项;世袭制就是名号、爵位以及财产等按照血缘关系世代传承,材料中周厉王除掉大臣,提拔身边人不等于世袭制遭到破坏,排除B项;囚禁君主属于僭越行为,材料主旨与仁义观念无关,排除D项。故选C项。

2.A

【解析】依据图示信息有六国存在,可知是战国时期,而符合这一时期的时代特征的是思想上的繁荣,百家争鸣,A项正确;列国争霸是春秋时期,排除B项;这一时期是小农经济的形成时期,排除C项;秦朝时期,在全国推行郡县制,排除D项。故选A项。

3.C

【解析】根据材料可知,春秋战国时期民族交融,各族文化界限逐渐缩小,对文化的认同感不断增强,因此对少数民族首领蚩尤的评价由丑化逐渐变为肯定推崇,C项正确;A项和B项的说法符合当时的阶段特征,但不能够说明蚩尤形象发生变化的历史现象,排除AB项;D项说法过于绝对,不符合史实,排除D项。

4.A

【解析】依据材料汉唐时期,是从关中出发,一路至于西域,而战国时期则是东行,由关中平原而东进,可以看出汉唐时期国家是大一统,实行的中央集权体制,而战国时期的“塞”一般是指诸侯国内地形上的山川、河流等天然屏障,“塞外”相当于这些天然屏障之外的区域。当时诸侯国众多,各国以其本身为地理基点,如齐、秦等国成为四塞之国,而其余诸国也就是塞外了,是诸侯之间割据混战导致,可见两者的不同是由于政治形态的变迁,A项正确;两者区别与交通路线,关系不大,排除B项;材料未涉及统一市场的形成,排除C项;材料未涉及华夏认同的发展,排除D项。故选A项。

5.A

【解析】古籍记载人们用马耕田,考古发现春秋晚期铁犁等多种铁器出现等,反映了春秋战国时期农业动力发生了革命性变化,A项正确;材料不能说明以马耕田是春秋战国时期的主要耕作方式,排除B项;材料不足以说明春秋战国时期铁器在农业生产中普遍使用,排除C项;铁犁马耕出现不能说明人民生活水平有了很大提高,排除D项。故选A项。

6.A

【解析】结合所学可知,孔子主张"有教无类”",认为人人都有受教育的权利,故选A;《论语》是孔子弟子及再传弟子记录孔子及其弟子言行而编成的语录集,B错误;孔子是春秋时期著名思想家,C错误;西汉以后,儒家思想成为中国社会的主流思想,D项中“一直是中国社会的主流思想""错误,排除。

7.B

【解析】“我无为,而民自化;....我无欲,而民自朴。"体现了老子无为而治的思想,故B项正确;《论语》是儒家学派的经典著作之一,集中体现了孔子的政治主张、伦理思想、道德观念及教育原则等,孔子主张为政以德,排除A项;《墨子》是墨家经典,墨家主张兼爱、非攻、尚贤、节俭,排除C项;《韩非子》是法家经典,法家主张中央集权、法治,排除D项。故选B项。

8.B

【解析】依据材料“定于一”,“尚同”,“一栖两雄”,“一家两贵”,“夫妻共政”,可以看出战国时期,诸子百家对天下大势既有争辩的地方,又有一定的共同性,B项正确;他们代表着不同的阶级利益,排除A项;法家主张建立中央集权制,排除C项;“趋同”表述错误,排除D项。故选B项。

9.B

【解析】结合所学知识可知,墨家主张兼爱,因此根据材料“以不相爱生邪...."可以判断出是墨家思想,B项正确;儒家思想的核心是仁,排除A项;法家主张加强中央集权,排除C项;道家主张无为而治,排除D项。故选B项。

10.A

【解析】A.依据图片信息及所学知识可见,春秋战国时期,商鞅变法等变法运动兴起,表明新兴地主阶级兴起、奴隶主贵族的没落,表明奴隶制的崩溃和封建制的确立;铁器、牛耕的使用和推广,生产力迅速提高,为社会经济发展和制度变革提供重要条件;思想文化上,百家争鸣的出现表明新、旧阶级的不同思想的大量涌现和激烈交锋,出现了思想文化繁荣和自由活跃的局面。上述现象均从不同方面反映了社会大变革的时代特征,A项正确。B项所述是秦汉时期的阶段特征,排除B项;C项是隋唐时期的特征,排除C项;

D项在题干信息中无体现,排除D项。故选A项。

11.【答案】(1)分封制。诸侯争霸。影响:消极:给社会带来了种种灾难;积极:诸侯国数量减少,客观上有利于国家走向统一。

(2新现象:铁农具和牛耕的使用。阶级:新兴地主阶级。

培优第二阶——拓展培优练

1.C

【解析】根据材料可知,铁犁牛耕出现促进生产力发展,推动生产关系发生变革,即井田制瓦解崩溃,取而代之的是土地私有制,C项正确;A项是原因之一但不是根本原因,排除;BD项是表现,不属于原因,排除。故选C项。

2.A

【解析】依据材料“春秋后期产生了一批私营工商业者,其中一些人拥有庞大的资产”,可以看出春秋时期工商业的发展,一定程度冲击了原有的工商食官制度,A项正确;“各国”表述绝对,排除B项;材料未涉及相应的城市,排除C项;“被打破”表述错误,排除D项。故选A项。

3.D

【解析】根据“县设县令(县长)以主县政,设县丞以辅佐县令:县的主要长官由君主任命”可得出秦国逐步推行郡县制,由贵族政治向官僚政治转变,逐步建立起中央集权制度,D项正确,排除B项;材料没有涉及到军队,增强战斗力的应该是军功爵制,排除A项;材料没有体现经济,排除C项。故选D项。

4.C

【解析】依据材料“西周至春秋中期,农业家庭的成员是没有资格当兵的”,春秋中期“国人”才能当兵的特权等信息,可以看出对当兵身份的限制逐渐放宽,跟当时的时代背景有很大关系,春秋时期的争霸战争需要大量的兵员,C项正确;材料不能得出农民地位的提高,排除A项;材料不能体现贵族政治的衰落,排除B项;阶级矛盾不一定缓和,排除D项。故选C项。

5.D

【解析】依据材料和所学,春秋时期王权衰微,周天子一统天下的旧秩序解体,国家权力不断下移,诸侯体制兴起及后来的卿家势力兴起,成为春秋以后新的国家秩序,D项正确;材料没有涉及新生的社会力量,排除A项;中央集权制度萌芽与春秋后期或战国初期,排除B项;材料的现象是周天子权力的削弱,排除C项。故选D项。

6.A

【解析】根据材料结合所学知识可知,孔子的教育方针“以四教"强调,文、行、忠、信;教育内容强调德行、政事、言语、文学,不语怪力乱神,体现了孔子主张实际应用的学习,主要目的是学习致用,以行其道,故A选项正确;根据所学知识可知,有教无类是指受教育者没有等级差别,材料内容没有体现有教无类的内容,故B选项错误;材料内容主要体现了孔子主张实际应用的学习,主要目的是学习致用,以行其道,没有体现礼法并施的问题,故C选项错误;根据材料“以四教""不语四及教育内容可知,孔子主张实际应用的学习,没有强调崇尚官位,故D选项错误。

7.D

【解析】根据材料可知,春秋战国时期诸子所想解决的问题是人事问题,他们的著作更多关注现实政治问题,说明学术文化的发展迎合了社会转型的需要,即反映了社会转型对学术文化的客观要求,D项正确;这一时期思想文化百家争鸣,而非融合,排除A项;材料表明了学术文化与现实政治的联系,并未反映出学说的多样性,排除B项;“民主思想”说法错误,排除C项。故选D项。

8.A

【解析】材料中“坚持自己的政治主张,毫无奴颜媚骨,绝不迎合齐王的喜恶而发表投机性的言论”体现出稷下学宫的学者们独立的人格,A项正确;材料中主要涉及的是人格魅力,不是教育的典范,排除B项;稷下学宫是百家争鸣的体现,排除C项;稷下学宫思想多元化,并不单独是道家思想的体现,排除D项。故选A项。

B

【解析】春秋战国时期,随着生产力的发展,大量荒地被开垦出来,在“公田"之外,出现了很多的“私田"”,这样,土地私有制不断发展,“私田"主人把土地出租给农民耕种,收取地租,这属于封建剥削方式,“私田"主人转化为封建地主。战国时期,新兴的地主阶级为了确立封建统治,发展封建经济,在各国纷纷掀起变法运动(如秦国的商鞅变法),使得奴隶社会逐渐瓦解,封建社会逐渐形成,社会急剧变革。从上述分析可以看出,生产的大变革引起了政治上的大变革,B错误,符合题意。AD正确,不符合题意;春秋战国时期社会急剧变化、社会大动荡,人们纷纷对时局发表看法,著书立说,形成了很多的思想学派,他们都希望自己的思想能够被统治者实践,形成了百家争鸣局面,C正确,

10.A

【解析】结合所学知识可知,说战国是血腥、残酷是指战争,宽容指的是思想上的百家争鸣,各家流派互相攻讦、辩驳、并存,故A正确;私田的开垦是因为生产力的发展,与宽容无关,故B错误;

商人地位提高是因为官府控制商业的局面被打破,与材料宽容无关,故C错误;战国时期学在民间的局面已经形成,打破了贵族垄断文化教育的局面,故D错误。

11.(1)秦受六国鄙视,深感羞辱,变法决心坚定;以严苛的法律来保障变法的推行;以各种手段树立变法的威信;变法措施与秦地尚武之风相结合。

(2)变法触及旧贵族的利益,遭到他们的阻挠反对;秦孝公死去,商鞅失去支持和依靠。

商鞅变法顺应由奴隶社会向封建社会转变的历史潮流,满足了新兴地主阶级的需要,推动了生产力的发展。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进