第1课“百家争鸣”和儒家思想的形成 学案(人教版必修3)

文档属性

| 名称 | 第1课“百家争鸣”和儒家思想的形成 学案(人教版必修3) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 23.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-10-17 10:34:03 | ||

图片预览

文档简介

第一单元 中国传统文化主流思想的演变

第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

课程标准:知道诸子百家,认识春秋战国时期百家争鸣局面形成的重要意义;了解孔子、孟子和荀子等思想家以及儒家思想的形成。

历史史实:

阅读理解概念:百家争鸣、儒家、道家、墨家、法家,孔子、墨子、老子、庄子、韩非子、孟子、荀子。

理解记忆:儒家、道家、墨家、法家的主要代表人物、思想主张,孔子、孟子和荀子主要思想。

历史解释:

以儒家、道家、墨家、法家的名言为例,进一步深入分析其针对的社会问题,评估其方案(现实可行性),探讨其对中华及世界文明的影响。

示例1:以“无为而治”为例,分析秦始皇陵墓、都江堰两类政府“所为”,综合评价该思想。

示例2:以“修身、养性、齐家、治国、平天下”为例,探讨古代儒家知识分子的个人修养及政治理想。

探讨百家争鸣的历史背景与社会环境,分析其历史影响。

发展性选择:

以齐国稷下学宫为例,探讨百家争鸣的学术自由特征。

商周时期,官府垄断了学校教育和一切学术文化。那时,只有贵族才有机会接受教育,平民百姓不能进入校门。这种官学合一的文化现象,被称为“学在官府”。到了春秋战国时期,教育和学术逐渐下移,从“学在官府”发展为“学在民间”,这就为“百家争鸣”局面的出现创造了条件。

学习提纲:

一、“百家争鸣”局面的出现

(一) “百家争鸣”的含义:

“百家争鸣”是指春秋战国时期知识分子中不同学派的涌现及各流派争芳斗艳的局面。所谓“百家”,是泛指,意为数量多。《汉书·艺文志》上主要分为儒家、墨家、道家、法家、阴阳家、杂家、名家、纵横家、兵家、小说家等十家。所谓“争鸣”,是指当时代表各阶级阶层,各派政治力量的学者或思想家,都希望按照本阶级(层)或本集团的利益和要求,对宇宙对社会对万事万物做出解释。于是,他们著书立说,广收门徒,高谈阔论,互相辩难,争相发表自己的见解。这样,在社会上形成一些以传播文化、发展学术为宗旨的学者和思想流派。这些学者和思想流派,被称为“诸子百家”。

(二)社会原因:

第一,在经济上,井田制崩溃。铁器的使用和牛耕的推广,促使井田制走向瓦解;封建经济的迅速发展,为学术文化的繁荣提供了物质条件。

第二,在政治上,周王室衰微,士大夫崛起。春秋战国时期是社会大变革时代,各种力量在争衡、较量。对社会变革的现实发表不同的看法,提出改革时弊的各种方案,就必然会出现观点各异的现象;加上新的统治阶级还未有绝对的权威,人们的思想也就不受任何条框的束缚和制约,尽可以畅所欲言。

第三,在阶级关系上,“士”阶层的活跃和受重用。各诸侯国都想富国强兵,兼并他国,取代周天子的地位,因而特别地礼贤下士;“士”们也希望实现用自己的思想主张治国平天下的政治愿望。

第四,在思想文化上,从“学在官府”到“学在民间”。私学的兴起,造就了一大批知识渊博和阅历丰富的文士,同时也为学术繁荣提供了舆论阵地。

(三)“百家争鸣”的主要流派和主要代表

? 1、最主要的思想流派:道家、儒家、墨家和法家。

2、诸子百家的代表人物:道家学派的老子和庄子;儒家学派的孔子、孟子和荀子;墨家学派的墨子;法家学派的商鞅、韩非子,等等。

(四)“百家争鸣”的历史影响

?1、形成了中国的传统文化体系:这些学派互相诘难、批驳,形成了“百家争鸣”的局面;同时,各家彼此吸收、融合,逐步形成了中国的传统文化体系。

2、奠定了中国文化的基础:春秋战国时期的“百家争鸣”,奠定了中国整个封建时代文化的基础,是中国学术文化、思想道德发展史上的重要阶段,对中国文化的发展有着非常深刻的影响。可以说,没有当时的“百家争鸣”,中国后来的思想文化就不会五彩缤纷。在“百家争鸣”的过程中,各家学派相互取长补短,形成了中国思想文化兼容并包和宽容开放的特点。儒家思想就是在吸收融合各家之长的过程中形成发展起来的,并在日后成为中国传统文化的主流思想。

3、是中国历史上第一次思想解放运动:“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动,对当时和后来社会历史的发展,起了巨大的推动作用。

历史纵横

春秋战国时期,学术思想空前发达。当时学派很多,主要有十个学派:儒家、道家、法家、墨家、名家、阴阳家、纵横家、杂家、农家和小说家,合为“十家”。由于小说家没有系统化的理论,不能称其为一个学派,其他的九家被称为“九流”。其中儒家、道家、法家和墨家对当时和后世的影响较为深远。

二、诸子百家

(一)早期儒学

1、春秋晚期:孔子,创立儒家学派。

⑴“仁”的思想(两层含义):

①孔子的思想核心是“仁”。他认为仁就是爱人,要求人与人之间要互相爱护,融洽相处;实现“仁”,要做到待人宽容,“已所不欲,勿施于人”。

②主张“克己复礼”, 他希望恢复西周的礼乐制度,使每个人的行为符合礼的要求。

⑵政治思想:孔子强调统治者要以德治民,爱惜民力,取信于民,反对苛政和任意刑杀。

⑶教育思想:孔子首创私人讲学,主张“有教无类”,认为不分贫富贵贱,人人都有受教育的资格,打破了贵族垄断文化教育的局面。

历史纵横

孔子名丘,字仲尼,春秋晚期鲁国人。因不满统治者所为他周游列国,晚年回国潜心办学和著述。①他对促进我国文化教育事业的发展作出了重大贡献,被后世尊称为“万世师表”。他先后传授弟子三千人,学业优秀者七十二人,时称“七十二贤”。 ②孔子整理《诗》《书》《礼》《易》《乐》和《春秋》后称为“六经”。③他的言行载于《论语》一书。孔子被后人尊称为“至圣”。

孟子名轲,战国时期邹国人。他曾游历列国,主张不被采用,晚年退而与弟子著书立说。他被认为是孔子学说的继承者,有“亚圣之称著有《孟子》一书。

荀子名况,战国时期赵国人。著作《荀子》系统阐述了他的学术思想。

资料回放

吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。 ——《论语·为政》

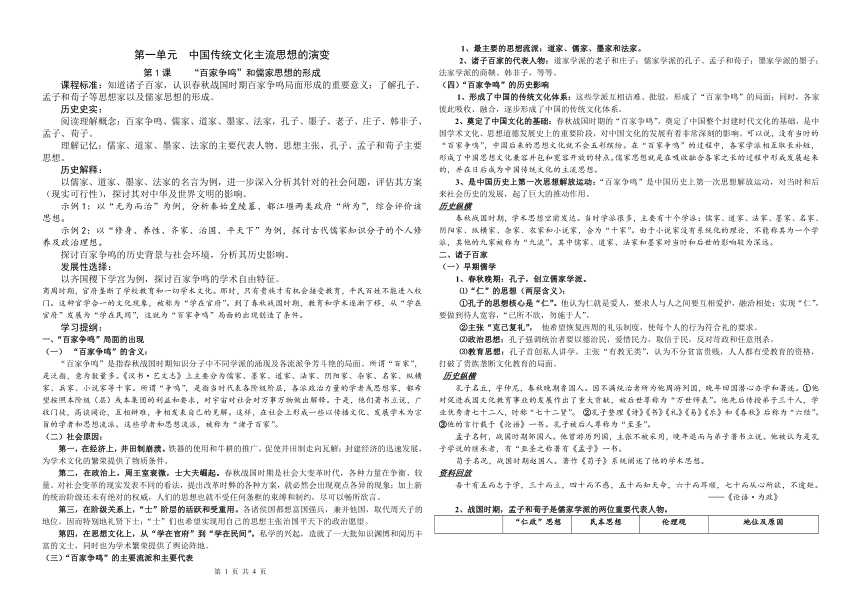

2、战国时期,孟子和荀子是儒家学派的两位重要代表人物。

“仁政”思想

民本思想

伦理观

地位及原因

孟子

荀子

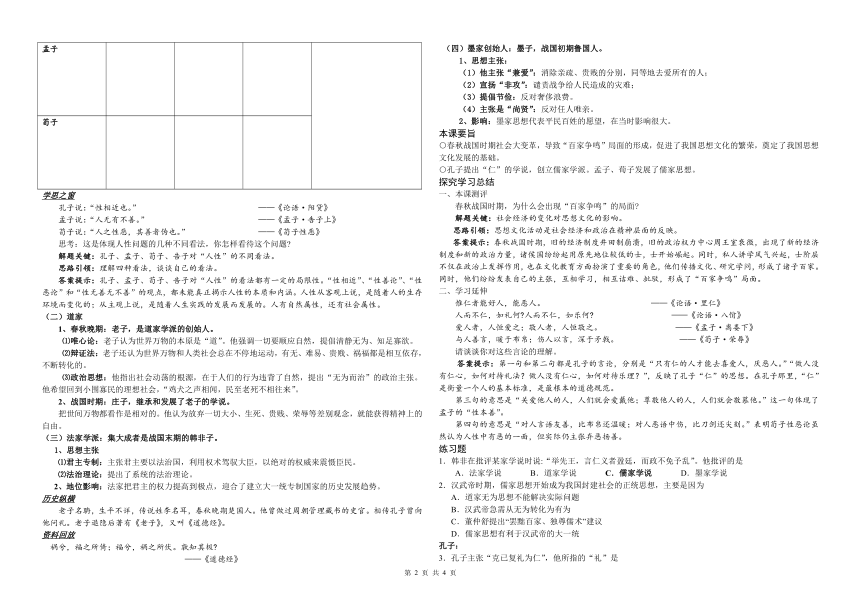

学思之窗

孔子说:“性相近也。” ——《论语·阳货》

孟子说:“人无有不善。” ——《孟子·告子上》

荀子说:“人之性恶,其善者伪也。” ——《荀子性恶》

思考:这是体现人性问题的几种不同看法,你怎样看待这个问题?

解题关键:孔子、孟子、荀子、告子对“人性”的不同看法。

思路引领:理解四种看法,谈谈自己的看法。

答案提示:孔子、孟子、荀子、告子对“人性”的看法都有一定的局限性。“性相近”、“性善论”、“性恶论”和“性无善无不善”的观点,都未能真正揭示人性的本质和内涵。人性从客观上说,是随着人的生存环境而变化的;从主观上说,是随着人生实践的发展而发展的。人有自然属性,还有社会属性。

(二)道家

1、春秋晚期:老子,是道家学派的创始人。

⑴唯心论:老子认为世界万物的本原是“道”。他强调一切要顺应自然,提倡清静无为、知足寡欲。

⑵辩证法:老子还认为世界万物和人类社会总在不停地运动,有无、难易、贵贱、祸福都是相互依存,不断转化的。

⑶政治思想:他指出社会动荡的根源,在于人们的行为违背了自然,提出“无为而治”的政治主张。他希望回到小围寡民的理想社会,“鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”。

2、战国时期:庄子,继承和发展了老子的学说。

把世间万物都看作是相对的。他认为放弃一切大小、生死、贵贱、荣辱等差别观念,就能获得精神上的自由。

(三)法家学派:集大成者是战国末期的韩非子。

1、思想主张

⑴君主专制:主张君主要以法治国,利用权术驾驭大臣,以绝对的权威来震慑臣民。

⑵法治理论:提出了系统的法治理论。

2、地位影响:法家把君主的权力提高到极点,迎合了建立大一统专制国家的历史发展趋势。

历史纵横

老子名聃,生平不详,传说姓李名耳,春秋晚期楚国人。他曾做过周朝管理藏书的史官。相传孔子曾向他问礼。老子退隐后著有《老子》,又叫《道德经》。

资料回放

祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏。孰知其极?

——《道德经》

(四)墨家创始人:墨子,战国初期鲁国人。

1、思想主张:

(1)他主张“兼爱”:消除亲疏、贵贱的分别,同等地去爱所有的人;

(2)宣扬“非攻”:谴责战争给人民造成的灾难;

(3)提倡节俭:反对奢侈浪费。

(4)主张是“尚贤”:反对任人唯亲。

2、影响:墨家思想代表平民百姓的愿望,在当时影响很大。

本课要旨

○春秋战国时期社会大变革,导致“百家争鸣”局面的形成,促进了我国思想文化的繁荣,奠定了我国思想文化发展的基础。

○孔子提出“仁”的学说,创立儒家学派。孟子、荀子发展了儒家思想。

探究学习总结

一、本课测评

春秋战国时期,为什么会出现“百家争鸣”的局面?

解题关键:社会经济的变化对思想文化的影响。

? 思路引领:思想文化活动是社会经济和政治在精神层面的反映。

?答案提示:春秋战国时期,旧的经济制度井田制崩溃,旧的政治权力中心周王室衰微,出现了新的经济制度和新的政治力量,诸侯国纷纷起用原先地位较低的士,士开始崛起。同时,私人讲学风气兴起,士阶层不仅在政治上发挥作用,也在文化教育方面扮演了重要的角色,他们传播文化、研究学问,形成了诸子百家。同时,他们纷纷发表自己的主张,互相学习,相互诘难、批驳,形成了“百家争鸣”局面。

二、学习延伸

惟仁者能好人,能恶人。 ——《论语·里仁》

人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何? ——《论语·八佾》

爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。 ——《孟子·离娄下》

与人善言,暖于布帛;伤人以言,深于矛戟。 ——《荀子·荣辱》

请谈谈你对这些言论的理解。

?答案提示:第一句和第二句都是孔子的言论,分别是“只有仁的人才能去喜爱人,厌恶人。”“做人没有仁心,如何对待礼法?做人没有仁心,如何对待乐理?”,反映了孔子“仁”的思想。在孔子那里,“仁”是衡量一个人的基本标准,是最根本的道德规范。

第三句的意思是“关爱他人的人,人们就会爱戴他;尊敬他人的人,人们就会敬慕他。”这一句体现了孟子的“性本善”。

第四句的意思是“对人言语友善,比布帛还温暖;对人恶语中伤,比刀剑还尖刻。”表明荀子性恶论虽然认为人性中有恶的一面,但实际仍主张弃恶扬善。

练习题

1.韩非在批评某家学说时说:“举先王,言仁义者盈廷,而政不免予乱”。他批评的是

A.法家学说 B.道家学说 C.儒家学说 D.墨家学说

2.汉武帝时期,儒家思想开始成为我国封建社会的正统思想,主要是因为

A.道家无为思想不能解决实际问题

B.汉武帝急需从无为转化为有为

C.董仲舒提出“罢黜百家、独尊儒术”建议

D.儒家思想有利于汉武帝的大一统

孔子:

3.孔子主张“克已复礼为仁”,他所指的“礼”是

A.和谐的人际关系 B.以礼待人 C.奴隶社会的等级制度 D.封建社会的统治秩序

4.下面哪些是孔子思想的内容 ①“仁者,爱人”②“无为而治”③“兼爱”④“克己复礼”

A.①②④ B.①③ C.①④ D.①②

5.今天我们提倡构建社会主义和谐社会,实际上两千多年前孔子就有创建和谐人际关系的思想,它是

①“仁者,爱人” ②贵贱有“序” ③“己所不欲,勿施于人” ④“有教无类”

A.①② B.①③ C.①④ D.②④

6.《颜渊篇》记载颜渊、仲弓、司马牛三人“问仁”,孔子有三种答案,甚至子路和冉有都问“闻斯行诸”,孔子的答复竟完全相反。这说明孔子

A.孔子也不明确答案 B.偏爱某些学生 C.有教无类 D.因材施教

7.儒家思想成为中国古代主流思想,与它不断吸收各派学说分不开。儒家思想吸收其他学说开始于

A.战国时期百家争鸣 B.西汉时期宣扬大一统

C.隋唐时期提出三教合一 D.宋元时期创立理学

8.子曰:“ 君子(道德修养高的人)和(讲求和谐)而不同(同流合污),小人(道德修养低的人)同而不和。”对此理解正确的是

A.孔子认为君子、小人都是人

B.孔子认为君子好交往,小人坏事多

C.孔子指出了君子与小人的不同处事原则

D.孔子认为君子、小人是不同的等级,要按不同等级方式与外界打交道

9.孔孟学说主要讨论的是

A.人与人的关系 B.人与自然的关系 C.国与国的关系 D.夷夏关系

10.《论语》有云:“不义而富贵,于我如浮云”,它反映了儒家的

A.鄙视富贵 B.重义轻利 C.取利有道 D.见利忘义

11.儒家经典把君子人格的修养和完成设计为“修身、齐家、治国、平天下”的历练,在此程序下,从个人到“家”、再到“天下”的一种层次扩展的关系,实质上体现了

A.王位世袭制 B.分封制 C.宗法制 D.郡县制

12.仁的思想在先秦时期的进步意义主要是

A.满足新兴地主阶级的政治需要 B.抑制统治者的暴政

C.成为各国变法的理论依据 D.奠定“非攻”主张的思想基础

13.“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁”这段论述当出自春秋战国时期的

A.儒家 B.道家 C.法家 D.兵家

荀子:

14.《荀子??君道》:“墙之外,目不见也;里之前,耳不闻也;而人主(君主)之守司(官吏),远者天下,近者境内,不可不略知也”。引文认为,君主应当

A.建立上传下达的邮驿制度 B.经常巡游天下

15. “明礼仪以化之,起法正以治之,重刑法以禁之,、使天下皆出于治,合于善也。”上述材料说明荀子

A.重视礼仪教化 B.主张礼法并施 C.强调严刑峻法 D.提倡为政以德

汉董仲舒

16.儒家思想到了汉代被赋予新的含义,主要是指

A.人定胜天 B.独尊儒术 C.君权神授 D.实行“仁政”

17.儒学思想逐渐成为正统思想是在下列哪位皇帝在位期间

A.汉高祖 B.汉文帝 C.汉景帝 D.汉武帝

18.被董仲舒发挥了的儒学的大一统思想,能被汉武帝采纳,实际上是因为它吸收了下列哪位思想家的思想

A.孔子的思想 B.荀子的思想 C.韩非子的思想 D.墨子的思想

19.汉武帝时期,儒家思想开始成为我国封建社会的正统思想,主要是因为

A.道家无为思想不能解决实际问题 B.汉武帝急需从无为转化为有为

C.董仲舒提出“罢黜百家.独尊儒术”建议 D.儒家思想有利于汉武帝的大一统

20.关于“罢黜百家,表章‘六经’”与“大一统”的关系,下列叙述正确的是

A.思想上的统一巩固政治上的统一 B.儒家思想成为正统思想

C.政治上的统一确保思想上的统一 D.适应中央集权的需要

21.战国“百家争鸣”到西汉“独尊儒术”的转变体现了

①中央集权的强化 ②思想控制的加强

③大一统局面的形成 ④儒家以外各学派的消亡

A.②④????????? B.①②④???????? C.①③????????? D.①②③

22.从春秋战国时期到汉代,中国思想界逐渐由“百家争鸣”到“独尊儒术”,其所反映的根本性问题是

A.中国思想文化出现倒退 B.中国由分裂走向统一

C.商品经济发展受到限制 D.专制主义中央集权制度加强

23.(07深圳二模)董仲舒说:“国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之。不知自省,又出怪异以警惧之。尚不知变,而伤败乃至。以此见天心之仁爱人君而欲止其乱也”。对这段话的理解,不正确的是

A. 宣扬“天人感应”学说 B.要求人君遵循天道,施行仁政??

C.反映了董仲舒对儒学的新发展 D.人君的地位不是不可动摇的

24.(08广一模)“今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡(无)以持一统……臣愚以为诸不在

六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”在上述建议下,出现了

A.百家争鸣 B.焚书坑儒

C.罢黜百家,独尊儒术 D.三教合归儒

25.新儒学适应加强中央集权需要的思想是

①春秋大一统 ②罢黜百家,独尊儒术 ③君权神授 ④仁政

A.①② B.①②③ C.①②④ D.②③④

26.董仲舒改造后的新儒学以“天人感应”“君权神授”为核心,其核心作用在于

A.使儒家思想得以发展完善 B.使儒家思想成为封建正统思想

C.为中央集权政治的巩固提供了依据 D解除了王国对中央的威胁

27.董仲舒对儒学内容的发展在于

①限制君主暴政 ②大一统 ③“天人感应” ④“君权神授”

A.①②③ B.②③④ C.①②③④ D.①③④

28.儒家思想之所以成为汉代的统治思想,是因为它适应了

A.发展经济的需要 B.弘扬传统文化的需要

C.巩固统一的需要 D.维护民本思想的需要

29.教育被儒家所垄断的标志是

A.兴办太学 B.“举贤良对策”的实行 C.建立地方教育系统 D.规定“五经“为入仕教科书

30.汉武帝实行“罢黜百家,独尊儒术“所产生的影响是

①封建统治开始与儒家思想密切结合 ②从思想上巩固西汉王朝的统一

③开始改变战国以来”百家争鸣“的局面 ④儒家思想渗透到社会生活的各个方面

A.①②③④ B.①②③ C.②④ D.①②④

31.汉武帝对中国古代教育发展做出了贡献,在他统治时期

①教育为儒家所垄断 ②兴办太学拓宽了人才选拔渠道 ③初步建立了地方教育系统 ④私学兴盛

A.①②③④ B.①②③ C.①③④ D.①②④

32.秦始皇“坑儒”和汉武帝“尊儒”主要表明统治阶级

A.打击或扶植儒家学派 B.为选拔封建知识分子扫清障碍

C.打击思想领域中的敌对势力 D.在思想领域加强封建专制

综合:

33.在人与自然关系的看法上体现出积极进取精神的是

A.“天道自然无为” B.“制天命而用之”

C.“生死有命,富贵在天” D.天与人“不相胜”

34.春秋战国时期诸子百家的世界观、人生观,为塑造中华民族的民族性格奠定了基础。与儒家、墨家、道家、法家所崇尚的理想人格相对应的排列组合是

A.君子、侠客、隐士、英雄 B.英雄、侠客、隐士、君子

C.君子、侠客、英雄、隐士 D.英雄、隐士、侠客、君子

35.春秋战国至秦汉时期,各种思想流派纷呈。有学者将它们分别描述为:“全面归服自然的隐士派” , “专制君主的参谋集团” , “劳苦人众的行动帮会” , “拥有无限同情心与向上心的文化人的学派”。请按顺序指出它们分别代表哪一流派

A.儒、道、墨、法 B.墨、儒、法、道 C.法、儒、道、墨 D.道、法、墨、儒

36.关于孟子、荀子思想与孔子思想的关系,说法准确的是

A.是对孔子思想的继承和发扬 B.完全背离了孔子的思想

C.与孔子思想一脉相承,没有冲突 D.都上战国形势的产物

37.魏晋南北朝时期,儒学思想受到哪两种思想的挑战

A.佛教、基督教 B.程朱理学、心学 C.佛教、道教 D.道教、心学

38.儒、道、佛三教并立对中国古代文化产生了重要影响,表现在

①儒学受到严重挑战 ②理学形成 ③儒、道、佛互相融合 ④三教合一的局面形成

A.①③ B.②④ C.①②③ D.①②③④

第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

课程标准:知道诸子百家,认识春秋战国时期百家争鸣局面形成的重要意义;了解孔子、孟子和荀子等思想家以及儒家思想的形成。

历史史实:

阅读理解概念:百家争鸣、儒家、道家、墨家、法家,孔子、墨子、老子、庄子、韩非子、孟子、荀子。

理解记忆:儒家、道家、墨家、法家的主要代表人物、思想主张,孔子、孟子和荀子主要思想。

历史解释:

以儒家、道家、墨家、法家的名言为例,进一步深入分析其针对的社会问题,评估其方案(现实可行性),探讨其对中华及世界文明的影响。

示例1:以“无为而治”为例,分析秦始皇陵墓、都江堰两类政府“所为”,综合评价该思想。

示例2:以“修身、养性、齐家、治国、平天下”为例,探讨古代儒家知识分子的个人修养及政治理想。

探讨百家争鸣的历史背景与社会环境,分析其历史影响。

发展性选择:

以齐国稷下学宫为例,探讨百家争鸣的学术自由特征。

商周时期,官府垄断了学校教育和一切学术文化。那时,只有贵族才有机会接受教育,平民百姓不能进入校门。这种官学合一的文化现象,被称为“学在官府”。到了春秋战国时期,教育和学术逐渐下移,从“学在官府”发展为“学在民间”,这就为“百家争鸣”局面的出现创造了条件。

学习提纲:

一、“百家争鸣”局面的出现

(一) “百家争鸣”的含义:

“百家争鸣”是指春秋战国时期知识分子中不同学派的涌现及各流派争芳斗艳的局面。所谓“百家”,是泛指,意为数量多。《汉书·艺文志》上主要分为儒家、墨家、道家、法家、阴阳家、杂家、名家、纵横家、兵家、小说家等十家。所谓“争鸣”,是指当时代表各阶级阶层,各派政治力量的学者或思想家,都希望按照本阶级(层)或本集团的利益和要求,对宇宙对社会对万事万物做出解释。于是,他们著书立说,广收门徒,高谈阔论,互相辩难,争相发表自己的见解。这样,在社会上形成一些以传播文化、发展学术为宗旨的学者和思想流派。这些学者和思想流派,被称为“诸子百家”。

(二)社会原因:

第一,在经济上,井田制崩溃。铁器的使用和牛耕的推广,促使井田制走向瓦解;封建经济的迅速发展,为学术文化的繁荣提供了物质条件。

第二,在政治上,周王室衰微,士大夫崛起。春秋战国时期是社会大变革时代,各种力量在争衡、较量。对社会变革的现实发表不同的看法,提出改革时弊的各种方案,就必然会出现观点各异的现象;加上新的统治阶级还未有绝对的权威,人们的思想也就不受任何条框的束缚和制约,尽可以畅所欲言。

第三,在阶级关系上,“士”阶层的活跃和受重用。各诸侯国都想富国强兵,兼并他国,取代周天子的地位,因而特别地礼贤下士;“士”们也希望实现用自己的思想主张治国平天下的政治愿望。

第四,在思想文化上,从“学在官府”到“学在民间”。私学的兴起,造就了一大批知识渊博和阅历丰富的文士,同时也为学术繁荣提供了舆论阵地。

(三)“百家争鸣”的主要流派和主要代表

? 1、最主要的思想流派:道家、儒家、墨家和法家。

2、诸子百家的代表人物:道家学派的老子和庄子;儒家学派的孔子、孟子和荀子;墨家学派的墨子;法家学派的商鞅、韩非子,等等。

(四)“百家争鸣”的历史影响

?1、形成了中国的传统文化体系:这些学派互相诘难、批驳,形成了“百家争鸣”的局面;同时,各家彼此吸收、融合,逐步形成了中国的传统文化体系。

2、奠定了中国文化的基础:春秋战国时期的“百家争鸣”,奠定了中国整个封建时代文化的基础,是中国学术文化、思想道德发展史上的重要阶段,对中国文化的发展有着非常深刻的影响。可以说,没有当时的“百家争鸣”,中国后来的思想文化就不会五彩缤纷。在“百家争鸣”的过程中,各家学派相互取长补短,形成了中国思想文化兼容并包和宽容开放的特点。儒家思想就是在吸收融合各家之长的过程中形成发展起来的,并在日后成为中国传统文化的主流思想。

3、是中国历史上第一次思想解放运动:“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动,对当时和后来社会历史的发展,起了巨大的推动作用。

历史纵横

春秋战国时期,学术思想空前发达。当时学派很多,主要有十个学派:儒家、道家、法家、墨家、名家、阴阳家、纵横家、杂家、农家和小说家,合为“十家”。由于小说家没有系统化的理论,不能称其为一个学派,其他的九家被称为“九流”。其中儒家、道家、法家和墨家对当时和后世的影响较为深远。

二、诸子百家

(一)早期儒学

1、春秋晚期:孔子,创立儒家学派。

⑴“仁”的思想(两层含义):

①孔子的思想核心是“仁”。他认为仁就是爱人,要求人与人之间要互相爱护,融洽相处;实现“仁”,要做到待人宽容,“已所不欲,勿施于人”。

②主张“克己复礼”, 他希望恢复西周的礼乐制度,使每个人的行为符合礼的要求。

⑵政治思想:孔子强调统治者要以德治民,爱惜民力,取信于民,反对苛政和任意刑杀。

⑶教育思想:孔子首创私人讲学,主张“有教无类”,认为不分贫富贵贱,人人都有受教育的资格,打破了贵族垄断文化教育的局面。

历史纵横

孔子名丘,字仲尼,春秋晚期鲁国人。因不满统治者所为他周游列国,晚年回国潜心办学和著述。①他对促进我国文化教育事业的发展作出了重大贡献,被后世尊称为“万世师表”。他先后传授弟子三千人,学业优秀者七十二人,时称“七十二贤”。 ②孔子整理《诗》《书》《礼》《易》《乐》和《春秋》后称为“六经”。③他的言行载于《论语》一书。孔子被后人尊称为“至圣”。

孟子名轲,战国时期邹国人。他曾游历列国,主张不被采用,晚年退而与弟子著书立说。他被认为是孔子学说的继承者,有“亚圣之称著有《孟子》一书。

荀子名况,战国时期赵国人。著作《荀子》系统阐述了他的学术思想。

资料回放

吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。 ——《论语·为政》

2、战国时期,孟子和荀子是儒家学派的两位重要代表人物。

“仁政”思想

民本思想

伦理观

地位及原因

孟子

荀子

学思之窗

孔子说:“性相近也。” ——《论语·阳货》

孟子说:“人无有不善。” ——《孟子·告子上》

荀子说:“人之性恶,其善者伪也。” ——《荀子性恶》

思考:这是体现人性问题的几种不同看法,你怎样看待这个问题?

解题关键:孔子、孟子、荀子、告子对“人性”的不同看法。

思路引领:理解四种看法,谈谈自己的看法。

答案提示:孔子、孟子、荀子、告子对“人性”的看法都有一定的局限性。“性相近”、“性善论”、“性恶论”和“性无善无不善”的观点,都未能真正揭示人性的本质和内涵。人性从客观上说,是随着人的生存环境而变化的;从主观上说,是随着人生实践的发展而发展的。人有自然属性,还有社会属性。

(二)道家

1、春秋晚期:老子,是道家学派的创始人。

⑴唯心论:老子认为世界万物的本原是“道”。他强调一切要顺应自然,提倡清静无为、知足寡欲。

⑵辩证法:老子还认为世界万物和人类社会总在不停地运动,有无、难易、贵贱、祸福都是相互依存,不断转化的。

⑶政治思想:他指出社会动荡的根源,在于人们的行为违背了自然,提出“无为而治”的政治主张。他希望回到小围寡民的理想社会,“鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”。

2、战国时期:庄子,继承和发展了老子的学说。

把世间万物都看作是相对的。他认为放弃一切大小、生死、贵贱、荣辱等差别观念,就能获得精神上的自由。

(三)法家学派:集大成者是战国末期的韩非子。

1、思想主张

⑴君主专制:主张君主要以法治国,利用权术驾驭大臣,以绝对的权威来震慑臣民。

⑵法治理论:提出了系统的法治理论。

2、地位影响:法家把君主的权力提高到极点,迎合了建立大一统专制国家的历史发展趋势。

历史纵横

老子名聃,生平不详,传说姓李名耳,春秋晚期楚国人。他曾做过周朝管理藏书的史官。相传孔子曾向他问礼。老子退隐后著有《老子》,又叫《道德经》。

资料回放

祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏。孰知其极?

——《道德经》

(四)墨家创始人:墨子,战国初期鲁国人。

1、思想主张:

(1)他主张“兼爱”:消除亲疏、贵贱的分别,同等地去爱所有的人;

(2)宣扬“非攻”:谴责战争给人民造成的灾难;

(3)提倡节俭:反对奢侈浪费。

(4)主张是“尚贤”:反对任人唯亲。

2、影响:墨家思想代表平民百姓的愿望,在当时影响很大。

本课要旨

○春秋战国时期社会大变革,导致“百家争鸣”局面的形成,促进了我国思想文化的繁荣,奠定了我国思想文化发展的基础。

○孔子提出“仁”的学说,创立儒家学派。孟子、荀子发展了儒家思想。

探究学习总结

一、本课测评

春秋战国时期,为什么会出现“百家争鸣”的局面?

解题关键:社会经济的变化对思想文化的影响。

? 思路引领:思想文化活动是社会经济和政治在精神层面的反映。

?答案提示:春秋战国时期,旧的经济制度井田制崩溃,旧的政治权力中心周王室衰微,出现了新的经济制度和新的政治力量,诸侯国纷纷起用原先地位较低的士,士开始崛起。同时,私人讲学风气兴起,士阶层不仅在政治上发挥作用,也在文化教育方面扮演了重要的角色,他们传播文化、研究学问,形成了诸子百家。同时,他们纷纷发表自己的主张,互相学习,相互诘难、批驳,形成了“百家争鸣”局面。

二、学习延伸

惟仁者能好人,能恶人。 ——《论语·里仁》

人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何? ——《论语·八佾》

爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。 ——《孟子·离娄下》

与人善言,暖于布帛;伤人以言,深于矛戟。 ——《荀子·荣辱》

请谈谈你对这些言论的理解。

?答案提示:第一句和第二句都是孔子的言论,分别是“只有仁的人才能去喜爱人,厌恶人。”“做人没有仁心,如何对待礼法?做人没有仁心,如何对待乐理?”,反映了孔子“仁”的思想。在孔子那里,“仁”是衡量一个人的基本标准,是最根本的道德规范。

第三句的意思是“关爱他人的人,人们就会爱戴他;尊敬他人的人,人们就会敬慕他。”这一句体现了孟子的“性本善”。

第四句的意思是“对人言语友善,比布帛还温暖;对人恶语中伤,比刀剑还尖刻。”表明荀子性恶论虽然认为人性中有恶的一面,但实际仍主张弃恶扬善。

练习题

1.韩非在批评某家学说时说:“举先王,言仁义者盈廷,而政不免予乱”。他批评的是

A.法家学说 B.道家学说 C.儒家学说 D.墨家学说

2.汉武帝时期,儒家思想开始成为我国封建社会的正统思想,主要是因为

A.道家无为思想不能解决实际问题

B.汉武帝急需从无为转化为有为

C.董仲舒提出“罢黜百家、独尊儒术”建议

D.儒家思想有利于汉武帝的大一统

孔子:

3.孔子主张“克已复礼为仁”,他所指的“礼”是

A.和谐的人际关系 B.以礼待人 C.奴隶社会的等级制度 D.封建社会的统治秩序

4.下面哪些是孔子思想的内容 ①“仁者,爱人”②“无为而治”③“兼爱”④“克己复礼”

A.①②④ B.①③ C.①④ D.①②

5.今天我们提倡构建社会主义和谐社会,实际上两千多年前孔子就有创建和谐人际关系的思想,它是

①“仁者,爱人” ②贵贱有“序” ③“己所不欲,勿施于人” ④“有教无类”

A.①② B.①③ C.①④ D.②④

6.《颜渊篇》记载颜渊、仲弓、司马牛三人“问仁”,孔子有三种答案,甚至子路和冉有都问“闻斯行诸”,孔子的答复竟完全相反。这说明孔子

A.孔子也不明确答案 B.偏爱某些学生 C.有教无类 D.因材施教

7.儒家思想成为中国古代主流思想,与它不断吸收各派学说分不开。儒家思想吸收其他学说开始于

A.战国时期百家争鸣 B.西汉时期宣扬大一统

C.隋唐时期提出三教合一 D.宋元时期创立理学

8.子曰:“ 君子(道德修养高的人)和(讲求和谐)而不同(同流合污),小人(道德修养低的人)同而不和。”对此理解正确的是

A.孔子认为君子、小人都是人

B.孔子认为君子好交往,小人坏事多

C.孔子指出了君子与小人的不同处事原则

D.孔子认为君子、小人是不同的等级,要按不同等级方式与外界打交道

9.孔孟学说主要讨论的是

A.人与人的关系 B.人与自然的关系 C.国与国的关系 D.夷夏关系

10.《论语》有云:“不义而富贵,于我如浮云”,它反映了儒家的

A.鄙视富贵 B.重义轻利 C.取利有道 D.见利忘义

11.儒家经典把君子人格的修养和完成设计为“修身、齐家、治国、平天下”的历练,在此程序下,从个人到“家”、再到“天下”的一种层次扩展的关系,实质上体现了

A.王位世袭制 B.分封制 C.宗法制 D.郡县制

12.仁的思想在先秦时期的进步意义主要是

A.满足新兴地主阶级的政治需要 B.抑制统治者的暴政

C.成为各国变法的理论依据 D.奠定“非攻”主张的思想基础

13.“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁”这段论述当出自春秋战国时期的

A.儒家 B.道家 C.法家 D.兵家

荀子:

14.《荀子??君道》:“墙之外,目不见也;里之前,耳不闻也;而人主(君主)之守司(官吏),远者天下,近者境内,不可不略知也”。引文认为,君主应当

A.建立上传下达的邮驿制度 B.经常巡游天下

15. “明礼仪以化之,起法正以治之,重刑法以禁之,、使天下皆出于治,合于善也。”上述材料说明荀子

A.重视礼仪教化 B.主张礼法并施 C.强调严刑峻法 D.提倡为政以德

汉董仲舒

16.儒家思想到了汉代被赋予新的含义,主要是指

A.人定胜天 B.独尊儒术 C.君权神授 D.实行“仁政”

17.儒学思想逐渐成为正统思想是在下列哪位皇帝在位期间

A.汉高祖 B.汉文帝 C.汉景帝 D.汉武帝

18.被董仲舒发挥了的儒学的大一统思想,能被汉武帝采纳,实际上是因为它吸收了下列哪位思想家的思想

A.孔子的思想 B.荀子的思想 C.韩非子的思想 D.墨子的思想

19.汉武帝时期,儒家思想开始成为我国封建社会的正统思想,主要是因为

A.道家无为思想不能解决实际问题 B.汉武帝急需从无为转化为有为

C.董仲舒提出“罢黜百家.独尊儒术”建议 D.儒家思想有利于汉武帝的大一统

20.关于“罢黜百家,表章‘六经’”与“大一统”的关系,下列叙述正确的是

A.思想上的统一巩固政治上的统一 B.儒家思想成为正统思想

C.政治上的统一确保思想上的统一 D.适应中央集权的需要

21.战国“百家争鸣”到西汉“独尊儒术”的转变体现了

①中央集权的强化 ②思想控制的加强

③大一统局面的形成 ④儒家以外各学派的消亡

A.②④????????? B.①②④???????? C.①③????????? D.①②③

22.从春秋战国时期到汉代,中国思想界逐渐由“百家争鸣”到“独尊儒术”,其所反映的根本性问题是

A.中国思想文化出现倒退 B.中国由分裂走向统一

C.商品经济发展受到限制 D.专制主义中央集权制度加强

23.(07深圳二模)董仲舒说:“国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之。不知自省,又出怪异以警惧之。尚不知变,而伤败乃至。以此见天心之仁爱人君而欲止其乱也”。对这段话的理解,不正确的是

A. 宣扬“天人感应”学说 B.要求人君遵循天道,施行仁政??

C.反映了董仲舒对儒学的新发展 D.人君的地位不是不可动摇的

24.(08广一模)“今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡(无)以持一统……臣愚以为诸不在

六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”在上述建议下,出现了

A.百家争鸣 B.焚书坑儒

C.罢黜百家,独尊儒术 D.三教合归儒

25.新儒学适应加强中央集权需要的思想是

①春秋大一统 ②罢黜百家,独尊儒术 ③君权神授 ④仁政

A.①② B.①②③ C.①②④ D.②③④

26.董仲舒改造后的新儒学以“天人感应”“君权神授”为核心,其核心作用在于

A.使儒家思想得以发展完善 B.使儒家思想成为封建正统思想

C.为中央集权政治的巩固提供了依据 D解除了王国对中央的威胁

27.董仲舒对儒学内容的发展在于

①限制君主暴政 ②大一统 ③“天人感应” ④“君权神授”

A.①②③ B.②③④ C.①②③④ D.①③④

28.儒家思想之所以成为汉代的统治思想,是因为它适应了

A.发展经济的需要 B.弘扬传统文化的需要

C.巩固统一的需要 D.维护民本思想的需要

29.教育被儒家所垄断的标志是

A.兴办太学 B.“举贤良对策”的实行 C.建立地方教育系统 D.规定“五经“为入仕教科书

30.汉武帝实行“罢黜百家,独尊儒术“所产生的影响是

①封建统治开始与儒家思想密切结合 ②从思想上巩固西汉王朝的统一

③开始改变战国以来”百家争鸣“的局面 ④儒家思想渗透到社会生活的各个方面

A.①②③④ B.①②③ C.②④ D.①②④

31.汉武帝对中国古代教育发展做出了贡献,在他统治时期

①教育为儒家所垄断 ②兴办太学拓宽了人才选拔渠道 ③初步建立了地方教育系统 ④私学兴盛

A.①②③④ B.①②③ C.①③④ D.①②④

32.秦始皇“坑儒”和汉武帝“尊儒”主要表明统治阶级

A.打击或扶植儒家学派 B.为选拔封建知识分子扫清障碍

C.打击思想领域中的敌对势力 D.在思想领域加强封建专制

综合:

33.在人与自然关系的看法上体现出积极进取精神的是

A.“天道自然无为” B.“制天命而用之”

C.“生死有命,富贵在天” D.天与人“不相胜”

34.春秋战国时期诸子百家的世界观、人生观,为塑造中华民族的民族性格奠定了基础。与儒家、墨家、道家、法家所崇尚的理想人格相对应的排列组合是

A.君子、侠客、隐士、英雄 B.英雄、侠客、隐士、君子

C.君子、侠客、英雄、隐士 D.英雄、隐士、侠客、君子

35.春秋战国至秦汉时期,各种思想流派纷呈。有学者将它们分别描述为:“全面归服自然的隐士派” , “专制君主的参谋集团” , “劳苦人众的行动帮会” , “拥有无限同情心与向上心的文化人的学派”。请按顺序指出它们分别代表哪一流派

A.儒、道、墨、法 B.墨、儒、法、道 C.法、儒、道、墨 D.道、法、墨、儒

36.关于孟子、荀子思想与孔子思想的关系,说法准确的是

A.是对孔子思想的继承和发扬 B.完全背离了孔子的思想

C.与孔子思想一脉相承,没有冲突 D.都上战国形势的产物

37.魏晋南北朝时期,儒学思想受到哪两种思想的挑战

A.佛教、基督教 B.程朱理学、心学 C.佛教、道教 D.道教、心学

38.儒、道、佛三教并立对中国古代文化产生了重要影响,表现在

①儒学受到严重挑战 ②理学形成 ③儒、道、佛互相融合 ④三教合一的局面形成

A.①③ B.②④ C.①②③ D.①②③④

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术