第二单元三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展 检测题(含答案) 高三统编版(2019)必修中外历史纲要上

文档属性

| 名称 | 第二单元三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展 检测题(含答案) 高三统编版(2019)必修中外历史纲要上 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 75.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-01 08:20:13 | ||

图片预览

文档简介

第二单元三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

一、选择题(共35题)

1.唐开元二十五年(737)三月,玄宗下诏宣布实行“折纳”新措施。规定,关内诸州的课口把原来交纳纺织品的庸、调改为折纳苹米:河南、河北不通水运之州的课口,把原来交纳的租粟改为折纳绢布。这一规定( )

A.抑制了富商大贾的获利资源 B.降低了政府税赋的征管成本

C.改善了悦赋征收单一化状况 D.提高了农副产品商品化程度

2.唐代,官学教育鼎盛,私人办学也因政府鼓励而得到发展。地处“荒服之表”的海南所在的岭南州,“县学仅四五十人”,见诸史籍记载的第一间黎族子弟学校,也于贞观末年在儋州吉安(今昌江县境内)由当地县承设立并主持讲学。由此可见,唐代兴办教育的目的之一是( )

A.敦行社会教化 B.推广诗词歌赋 C.促进民族交融 D.扩大科举规模

3.公元204年曹操租调令:田租亩四升,户出绢二匹、绵二斤而已,地方官不得擅兴发。《资治通鉴》称:“唐初赋敛法曰租庸调,有田则有租,有身则有庸,有户则有调。”两税法改为“惟以资产为宗,不以丁身为本”,即通过评定户等实现的按资征税。赋税制度的变化说明( )

A.封建社会的阶级矛盾被消除 B.士族豪强势力削弱

C.封建国家对农民的人身控制松弛 D.土地兼并得到抑制

4.在唐代,贡举及第、金榜题名是一件极为荣耀的大事,不少人更从此平步青云,坐列公卿,但也有不少士人在明经、进士及第之后多年,仍为一介布衣,未能通过吏部铨选考试,释褐授官,甚至有及第20年而未获录用者。这说明( )

A.中举者缺乏真才实学 B.科举及第者能力差距大

C.科举制度还不尽完善 D.中央严控选官任官

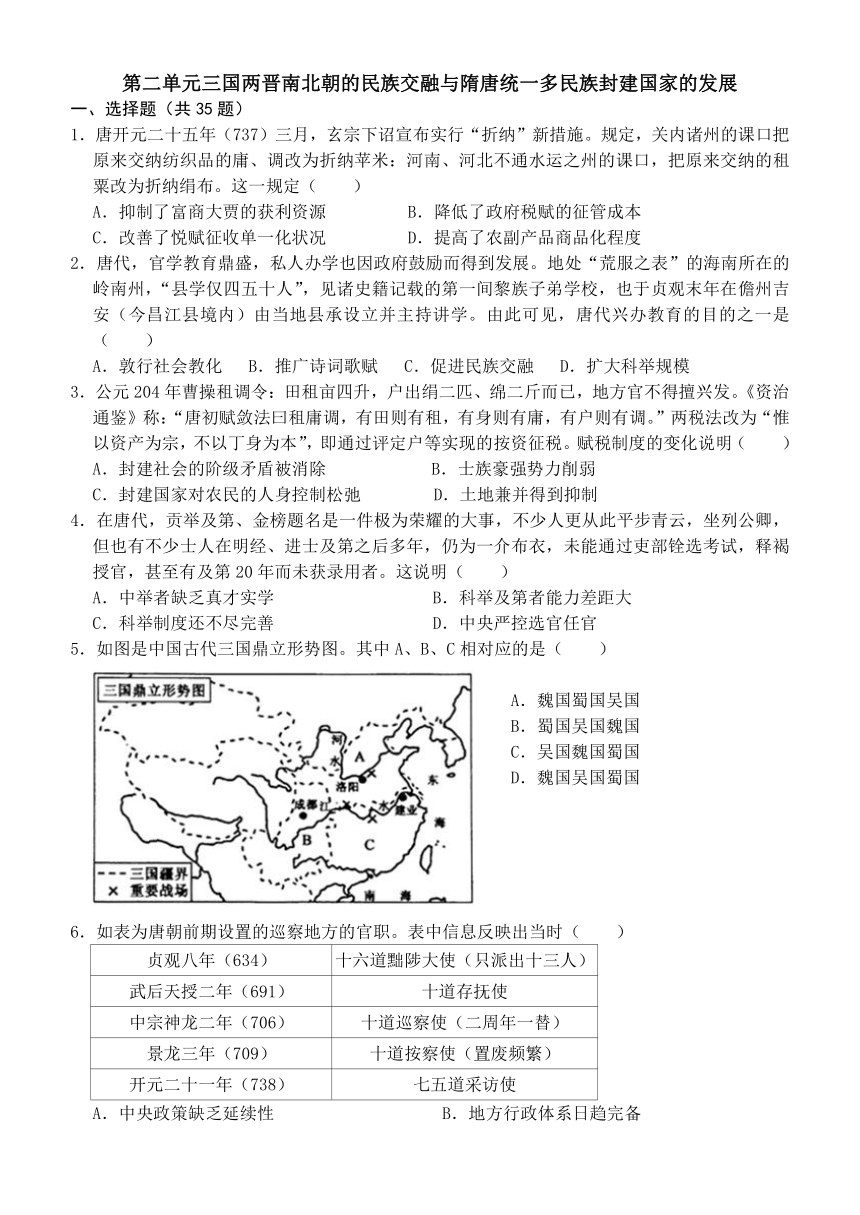

5.如图是中国古代三国鼎立形势图。其中A、B、C相对应的是( )

A.魏国蜀国吴国

B.蜀国吴国魏国

C.吴国魏国蜀国

D.魏国吴国蜀国

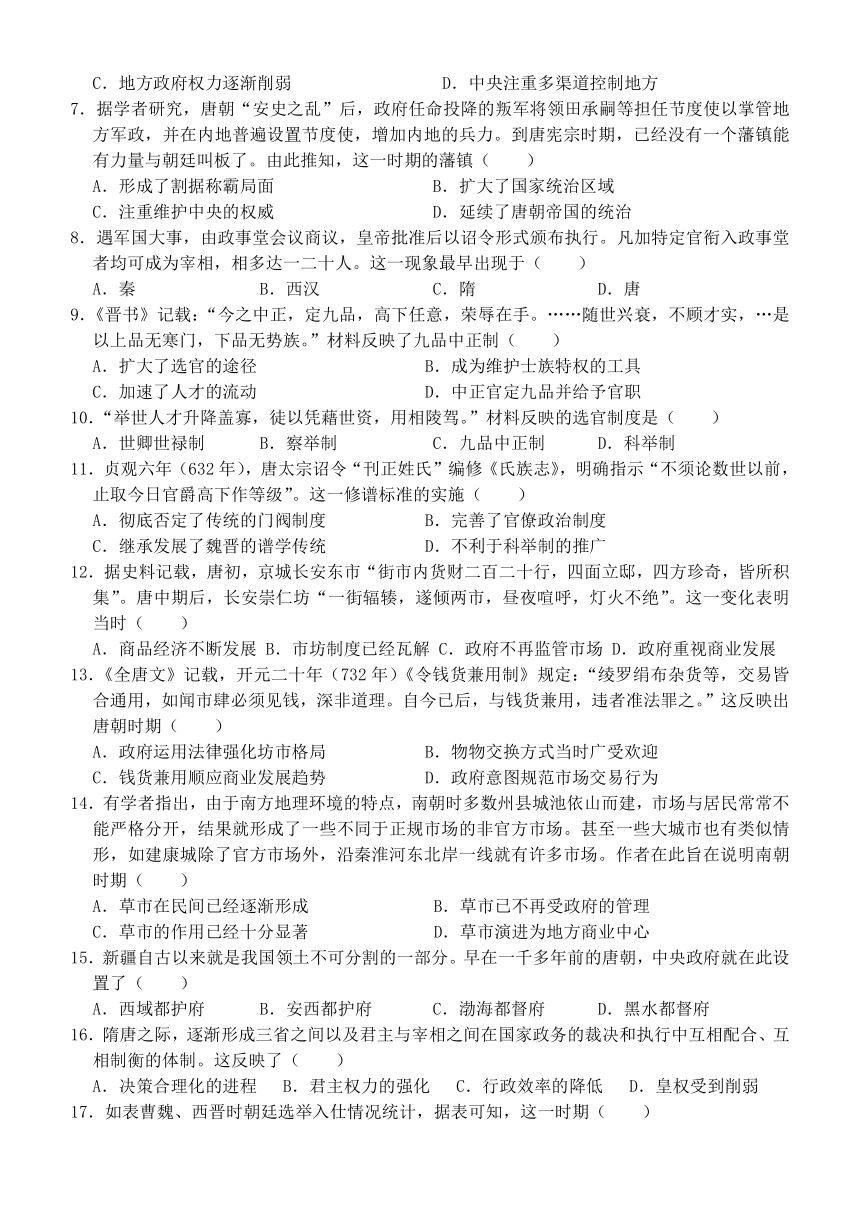

6.如表为唐朝前期设置的巡察地方的官职。表中信息反映出当时( )

贞观八年(634) 十六道黜陟大使(只派出十三人)

武后天授二年(691) 十道存抚使

中宗神龙二年(706) 十道巡察使(二周年一替)

景龙三年(709) 十道按察使(置废频繁)

开元二十一年(738) 七五道采访使

A.中央政策缺乏延续性 B.地方行政体系日趋完备

C.地方政府权力逐渐削弱 D.中央注重多渠道控制地方

7.据学者研究,唐朝“安史之乱”后,政府任命投降的叛军将领田承嗣等担任节度使以掌管地方军政,并在内地普遍设置节度使,增加内地的兵力。到唐宪宗时期,已经没有一个藩镇能有力量与朝廷叫板了。由此推知,这一时期的藩镇( )

A.形成了割据称霸局面 B.扩大了国家统治区域

C.注重维护中央的权威 D.延续了唐朝帝国的统治

8.遇军国大事,由政事堂会议商议,皇帝批准后以诏令形式颁布执行。凡加特定官衔入政事堂者均可成为宰相,相多达一二十人。这一现象最早出现于( )

A.秦 B.西汉 C.隋 D.唐

9.《晋书》记载:“今之中正,定九品,高下任意,荣辱在手。……随世兴衰,不顾才实,…是以上品无寒门,下品无势族。”材料反映了九品中正制( )

A.扩大了选官的途径 B.成为维护士族特权的工具

C.加速了人才的流动 D.中正官定九品并给予官职

10.“举世人才升降盖寡,徒以凭藉世资,用相陵驾。”材料反映的选官制度是( )

A.世卿世禄制 B.察举制 C.九品中正制 D.科举制

11.贞观六年(632年),唐太宗诏令“刊正姓氏”编修《氏族志》,明确指示“不须论数世以前,止取今日官爵高下作等级”。这一修谱标准的实施( )

A.彻底否定了传统的门阀制度 B.完善了官僚政治制度

C.继承发展了魏晋的谱学传统 D.不利于科举制的推广

12.据史料记载,唐初,京城长安东市“街市内货财二百二十行,四面立邸,四方珍奇,皆所积集”。唐中期后,长安崇仁坊“一街辐辏,遂倾两市,昼夜喧呼,灯火不绝”。这一变化表明当时( )

A.商品经济不断发展 B.市坊制度已经瓦解 C.政府不再监管市场 D.政府重视商业发展

13.《全唐文》记载,开元二十年(732年)《令钱货兼用制》规定:“绫罗绢布杂货等,交易皆合通用,如闻市肆必须见钱,深非道理。自今已后,与钱货兼用,违者准法罪之。”这反映出唐朝时期( )

A.政府运用法律强化坊市格局 B.物物交换方式当时广受欢迎

C.钱货兼用顺应商业发展趋势 D.政府意图规范市场交易行为

14.有学者指出,由于南方地理环境的特点,南朝时多数州县城池依山而建,市场与居民常常不能严格分开,结果就形成了一些不同于正规市场的非官方市场。甚至一些大城市也有类似情形,如建康城除了官方市场外,沿秦淮河东北岸一线就有许多市场。作者在此旨在说明南朝时期( )

A.草市在民间已经逐渐形成 B.草市已不再受政府的管理

C.草市的作用已经十分显著 D.草市演进为地方商业中心

15.新疆自古以来就是我国领土不可分割的一部分。早在一千多年前的唐朝,中央政府就在此设置了( )

A.西域都护府 B.安西都护府 C.渤海都督府 D.黑水都督府

16.隋唐之际,逐渐形成三省之间以及君主与宰相之间在国家政务的裁决和执行中互相配合、互相制衡的体制。这反映了( )

A.决策合理化的进程 B.君主权力的强化 C.行政效率的降低 D.皇权受到削弱

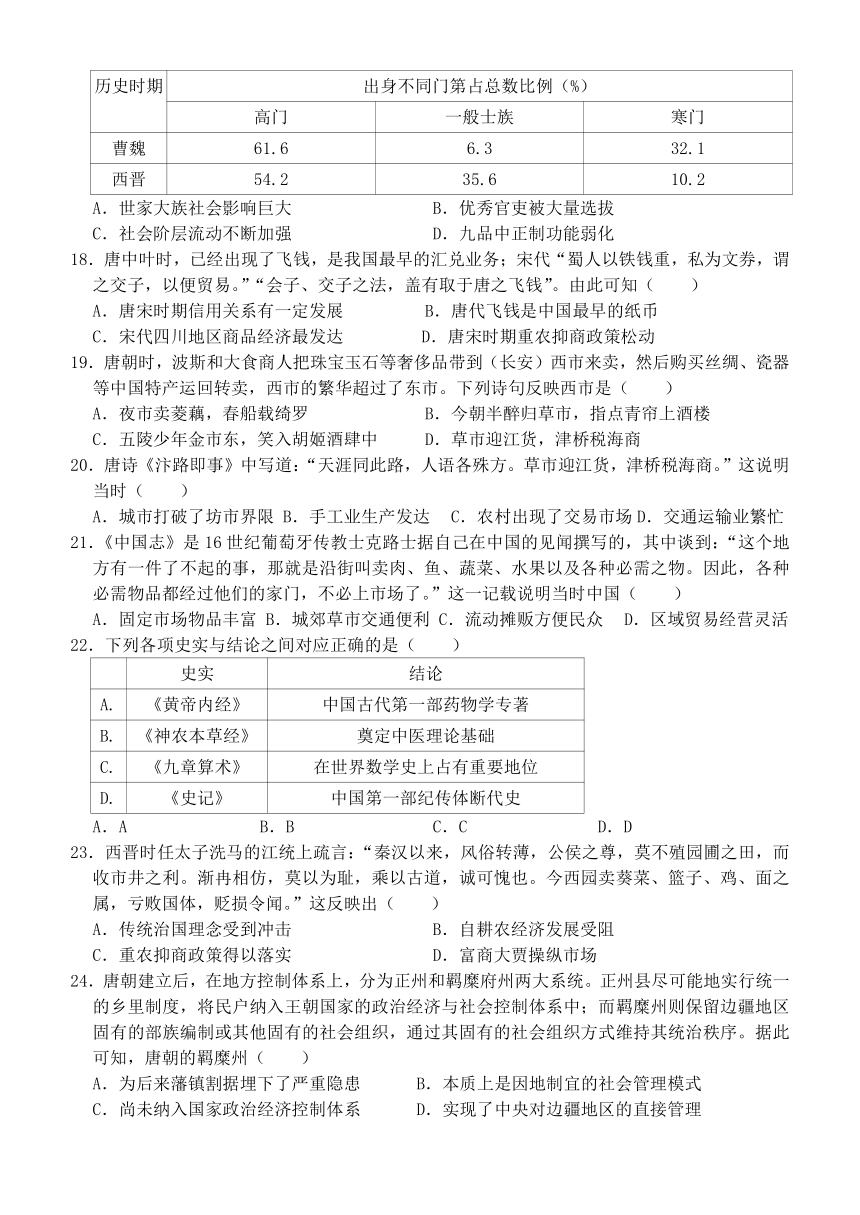

17.如表曹魏、西晋时朝廷选举入仕情况统计,据表可知,这一时期( )

历史时期 出身不同门第占总数比例(%)

高门 一般士族 寒门

曹魏 61.6 6.3 32.1

西晋 54.2 35.6 10.2

A.世家大族社会影响巨大 B.优秀官吏被大量选拔

C.社会阶层流动不断加强 D.九品中正制功能弱化

18.唐中叶时,已经出现了飞钱,是我国最早的汇兑业务;宋代“蜀人以铁钱重,私为文券,谓之交子,以便贸易。”“会子、交子之法,盖有取于唐之飞钱”。由此可知( )

A.唐宋时期信用关系有一定发展 B.唐代飞钱是中国最早的纸币

C.宋代四川地区商品经济最发达 D.唐宋时期重农抑商政策松动

19.唐朝时,波斯和大食商人把珠宝玉石等奢侈品带到(长安)西市来卖,然后购买丝绸、瓷器等中国特产运回转卖,西市的繁华超过了东市。下列诗句反映西市是( )

A.夜市卖菱藕,春船载绮罗 B.今朝半醉归草市,指点青帘上酒楼

C.五陵少年金市东,笑入胡姬酒肆中 D.草市迎江货,津桥税海商

20.唐诗《汴路即事》中写道:“天涯同此路,人语各殊方。草市迎江货,津桥税海商。”这说明当时( )

A.城市打破了坊市界限 B.手工业生产发达 C.农村出现了交易市场D.交通运输业繁忙

21.《中国志》是16世纪葡萄牙传教士克路士据自己在中国的见闻撰写的,其中谈到:“这个地方有一件了不起的事,那就是沿街叫卖肉、鱼、蔬菜、水果以及各种必需之物。因此,各种必需物品都经过他们的家门,不必上市场了。”这一记载说明当时中国( )

A.固定市场物品丰富 B.城郊草市交通便利 C.流动摊贩方便民众 D.区域贸易经营灵活

22.下列各项史实与结论之间对应正确的是( )

史实 结论

A. 《黄帝内经》 中国古代第一部药物学专著

B. 《神农本草经》 奠定中医理论基础

C. 《九章算术》 在世界数学史上占有重要地位

D. 《史记》 中国第一部纪传体断代史

A.A B.B C.C D.D

23.西晋时任太子洗马的江统上疏言:“秦汉以来,风俗转薄,公侯之尊,莫不殖园圃之田,而收市井之利。渐冉相仿,莫以为耻,乘以古道,诚可愧也。今西园卖葵菜、篮子、鸡、面之属,亏败国体,贬损令闻。”这反映出( )

A.传统治国理念受到冲击 B.自耕农经济发展受阻

C.重农抑商政策得以落实 D.富商大贾操纵市场

24.唐朝建立后,在地方控制体系上,分为正州和羁糜府州两大系统。正州县尽可能地实行统一的乡里制度,将民户纳入王朝国家的政治经济与社会控制体系中;而羁糜州则保留边疆地区固有的部族编制或其他固有的社会组织,通过其固有的社会组织方式维持其统治秩序。据此可知,唐朝的羁糜州( )

A.为后来藩镇割据埋下了严重隐患 B.本质上是因地制宜的社会管理模式

C.尚未纳入国家政治经济控制体系 D.实现了中央对边疆地区的直接管理

25.马克垚在《世界文明史》中说:“唐宋时期的国家体制可称之为中央集权的君主制……中央政府的首脑为宰相,宰相有很大的权力,和皇帝讨论军国大事,人事任免,甚至皇位继承等问题,并做出决定。”由此判断在唐宋时期最有可能的是( )

A.虚君实相,实行君主立宪制 B.宰相成为国家的实际决策者

C.皇权和相权的矛盾尤为突出 D.君主专制与中央集权缺一不可

26.钱穆评论中国古代某一时期“学术环境不普遍……限于少数私家,而有所谓累世经学…天下仕途渐渐走入一个特殊阶层的手里去”。据此反映了这一时期的选官依据是( )

A.门第高低 B.军功大小 C.道德和学问 D.财产多少

27.我国最早的银行雏形是出现于唐朝的( )

A.邸店 B.飞钱 C.柜坊 D.坊

28.唐代《独异志》(卷下)载:“李衡,江陵种桔千树,赚钱收其利,谓其子曰:‘吾有木奴千头,可为汝业,当终身衣食也。’”这反映出当时( )

A.经济重心已完成南移 B.粮食产量已满足需求

C.江淮地区经济最发达 D.农产品的商品化现象

29.关于宋代“草市”的表述,正确的是( )

A.开始设“草市尉”实行行政管理 B.具有比较完备的饮食服务设施

C.开始成为相对集中的地方商业中心 D.实行非常严格的坊市管理制度

30.陆游《杂赋》中的“今朝半醉归草市,指点青帘上酒楼”说明了( )

A.政府对“草市”实行行政管理 B.“草市”已经具备比较完备的饮食服务设施

C.商品买卖必须明码标价 D.富商大户在水运方便的“草市”往往相聚而居

31.宗教改革时期的漫画是宗教改革家宣传其主张的主要工具,当时一次可以印数万张,每张的价格低至几芬尼(相当于一对香肠或者几瓶脱麦芽酒的价格),这些漫画引发民众(对天主教会)广泛的议论。这说明( )

A.宗教宣传局限于大众聚集地 B.宗教改革主要面向社会的基层

C.价格革命提升民众生活水平 D.印刷术的发展推进了宗教改革

32.魏晋时期,刘徽提出“极限”的观念,其思维方向接近近代西方解析几何及微积分的基本观念;南北朝时,祖冲之父子推算球的体积公式,并设定了幂式定理。这表明中国古代的数学研究( )

A.注重经验的积累 B.已形成理论体系 C.超越了实用意义 D.受到国家的重视

33.唐代之前,荆楚民间存在一种祈求丰收的“牵钩之戏”,至唐代称作“拔河”,广为流传。唐玄宗《观拔河俗戏》诗云:“壮徒恒贾勇,拔拒抵长河。欲练英雄志,须明胜负多……预期年岁稔,先此乐时和。”据此可知,在唐代( )

A.江南文化成为主流 B.耕战结合观念深入人心

C.阳刚与力量受到推崇 D.诗歌以描写宫廷生活为主

34.北朝时,嗜好奶类制品的北方人常常嘲笑南方人的喝茶习俗。唐中期,北方城市中,“多开店铺,煎茶卖之,不问道俗,投钱取饮。其茶自江、淮而来,舟车相继,所在山积”。据此可知,唐中期( )

A.国家统一使南茶开始北运 B.南北方饮食习惯趋于一致

C.南方经济文化影响力上升 D.南方经济水平已超越北方

35.有学者认为,与唐朝相比,宋人已无士庶之别。自宋仁宗始,社会上逐渐把品官之家称为“官户”,但与过去的士族相比其社会地位并不稳定,很难世代为官,而大量普通士人则通过科举考试获得“官户”身份。这一现象( )

A.根本原因是宋朝商品经济发展 B.导致国家无法控制基层社会

C.反映了社会阶层的流动性加快 D.说明宋朝科举制度已趋完善

二、材料题(共1题)

材料:拓跋焘(408﹣452),鲜卑族,北魏太武帝。他率军征战,统一中国北方。他在汉人地主官僚崔浩和道教首领寇谦之支持下,进行了一些汉化的初步改革。他大量任用汉人,创造了北魏一次任用汉人最多的记录。并下诏让鲜卑功臣“以爵归第”“更举贤俊,以备百官”,北魏政权中鲜卑贵族势力有所削弱,汉族地主势力有所增长。他下诏“蠲除烦苛,更定科制,务从轻约,除故革新,以正一统”“宜宽徭役,与民休息”,要求收税时“不得纵富督贫,避强侵弱”。他以道教为国教,又提倡儒学,建立了太学并祭祀孔子,下诏“宣文教”,要求王公以下百官,其子弟都要到太学学习儒经。拓跋焘死后,文成帝拓跋濬、献文帝拓跋弘、孝文帝拓跋宏相继实施了改革。

﹣﹣摘编自朱绍侯等主编《中国古代史》

(1)根据材料,概括拓跋焘治国理政的举措。

(2)根据材料并结合所学知识,简析拓跋焘治国理政举措的历史意义。

参考答案

一.选择题(共34小题)

1.B

2.A

3.C

4.B

5.A

6.D

7.D

8.D

9.B

10.C

11.B

12.A

13.D

14.A

15.B

16.A

17.A

18.A

19.C

20.C

21.C

22.C

23.A

24.B

25.C

26.A

27.C

28.D

29.B

30.B

31.D

32.C

33.C

34.C

35.C

二.解答题(共1小题)

(1)重用汉臣,推行汉制,整肃吏治;劝课农桑,减轻赋税;尊崇道教,崇尚儒学。

(2)巩固了北魏的统治;加快了鲜卑族政权的封建化进程;有利于北方的经济文化发展;为后续的改革奠基;促进了北方各民族交融。

一、选择题(共35题)

1.唐开元二十五年(737)三月,玄宗下诏宣布实行“折纳”新措施。规定,关内诸州的课口把原来交纳纺织品的庸、调改为折纳苹米:河南、河北不通水运之州的课口,把原来交纳的租粟改为折纳绢布。这一规定( )

A.抑制了富商大贾的获利资源 B.降低了政府税赋的征管成本

C.改善了悦赋征收单一化状况 D.提高了农副产品商品化程度

2.唐代,官学教育鼎盛,私人办学也因政府鼓励而得到发展。地处“荒服之表”的海南所在的岭南州,“县学仅四五十人”,见诸史籍记载的第一间黎族子弟学校,也于贞观末年在儋州吉安(今昌江县境内)由当地县承设立并主持讲学。由此可见,唐代兴办教育的目的之一是( )

A.敦行社会教化 B.推广诗词歌赋 C.促进民族交融 D.扩大科举规模

3.公元204年曹操租调令:田租亩四升,户出绢二匹、绵二斤而已,地方官不得擅兴发。《资治通鉴》称:“唐初赋敛法曰租庸调,有田则有租,有身则有庸,有户则有调。”两税法改为“惟以资产为宗,不以丁身为本”,即通过评定户等实现的按资征税。赋税制度的变化说明( )

A.封建社会的阶级矛盾被消除 B.士族豪强势力削弱

C.封建国家对农民的人身控制松弛 D.土地兼并得到抑制

4.在唐代,贡举及第、金榜题名是一件极为荣耀的大事,不少人更从此平步青云,坐列公卿,但也有不少士人在明经、进士及第之后多年,仍为一介布衣,未能通过吏部铨选考试,释褐授官,甚至有及第20年而未获录用者。这说明( )

A.中举者缺乏真才实学 B.科举及第者能力差距大

C.科举制度还不尽完善 D.中央严控选官任官

5.如图是中国古代三国鼎立形势图。其中A、B、C相对应的是( )

A.魏国蜀国吴国

B.蜀国吴国魏国

C.吴国魏国蜀国

D.魏国吴国蜀国

6.如表为唐朝前期设置的巡察地方的官职。表中信息反映出当时( )

贞观八年(634) 十六道黜陟大使(只派出十三人)

武后天授二年(691) 十道存抚使

中宗神龙二年(706) 十道巡察使(二周年一替)

景龙三年(709) 十道按察使(置废频繁)

开元二十一年(738) 七五道采访使

A.中央政策缺乏延续性 B.地方行政体系日趋完备

C.地方政府权力逐渐削弱 D.中央注重多渠道控制地方

7.据学者研究,唐朝“安史之乱”后,政府任命投降的叛军将领田承嗣等担任节度使以掌管地方军政,并在内地普遍设置节度使,增加内地的兵力。到唐宪宗时期,已经没有一个藩镇能有力量与朝廷叫板了。由此推知,这一时期的藩镇( )

A.形成了割据称霸局面 B.扩大了国家统治区域

C.注重维护中央的权威 D.延续了唐朝帝国的统治

8.遇军国大事,由政事堂会议商议,皇帝批准后以诏令形式颁布执行。凡加特定官衔入政事堂者均可成为宰相,相多达一二十人。这一现象最早出现于( )

A.秦 B.西汉 C.隋 D.唐

9.《晋书》记载:“今之中正,定九品,高下任意,荣辱在手。……随世兴衰,不顾才实,…是以上品无寒门,下品无势族。”材料反映了九品中正制( )

A.扩大了选官的途径 B.成为维护士族特权的工具

C.加速了人才的流动 D.中正官定九品并给予官职

10.“举世人才升降盖寡,徒以凭藉世资,用相陵驾。”材料反映的选官制度是( )

A.世卿世禄制 B.察举制 C.九品中正制 D.科举制

11.贞观六年(632年),唐太宗诏令“刊正姓氏”编修《氏族志》,明确指示“不须论数世以前,止取今日官爵高下作等级”。这一修谱标准的实施( )

A.彻底否定了传统的门阀制度 B.完善了官僚政治制度

C.继承发展了魏晋的谱学传统 D.不利于科举制的推广

12.据史料记载,唐初,京城长安东市“街市内货财二百二十行,四面立邸,四方珍奇,皆所积集”。唐中期后,长安崇仁坊“一街辐辏,遂倾两市,昼夜喧呼,灯火不绝”。这一变化表明当时( )

A.商品经济不断发展 B.市坊制度已经瓦解 C.政府不再监管市场 D.政府重视商业发展

13.《全唐文》记载,开元二十年(732年)《令钱货兼用制》规定:“绫罗绢布杂货等,交易皆合通用,如闻市肆必须见钱,深非道理。自今已后,与钱货兼用,违者准法罪之。”这反映出唐朝时期( )

A.政府运用法律强化坊市格局 B.物物交换方式当时广受欢迎

C.钱货兼用顺应商业发展趋势 D.政府意图规范市场交易行为

14.有学者指出,由于南方地理环境的特点,南朝时多数州县城池依山而建,市场与居民常常不能严格分开,结果就形成了一些不同于正规市场的非官方市场。甚至一些大城市也有类似情形,如建康城除了官方市场外,沿秦淮河东北岸一线就有许多市场。作者在此旨在说明南朝时期( )

A.草市在民间已经逐渐形成 B.草市已不再受政府的管理

C.草市的作用已经十分显著 D.草市演进为地方商业中心

15.新疆自古以来就是我国领土不可分割的一部分。早在一千多年前的唐朝,中央政府就在此设置了( )

A.西域都护府 B.安西都护府 C.渤海都督府 D.黑水都督府

16.隋唐之际,逐渐形成三省之间以及君主与宰相之间在国家政务的裁决和执行中互相配合、互相制衡的体制。这反映了( )

A.决策合理化的进程 B.君主权力的强化 C.行政效率的降低 D.皇权受到削弱

17.如表曹魏、西晋时朝廷选举入仕情况统计,据表可知,这一时期( )

历史时期 出身不同门第占总数比例(%)

高门 一般士族 寒门

曹魏 61.6 6.3 32.1

西晋 54.2 35.6 10.2

A.世家大族社会影响巨大 B.优秀官吏被大量选拔

C.社会阶层流动不断加强 D.九品中正制功能弱化

18.唐中叶时,已经出现了飞钱,是我国最早的汇兑业务;宋代“蜀人以铁钱重,私为文券,谓之交子,以便贸易。”“会子、交子之法,盖有取于唐之飞钱”。由此可知( )

A.唐宋时期信用关系有一定发展 B.唐代飞钱是中国最早的纸币

C.宋代四川地区商品经济最发达 D.唐宋时期重农抑商政策松动

19.唐朝时,波斯和大食商人把珠宝玉石等奢侈品带到(长安)西市来卖,然后购买丝绸、瓷器等中国特产运回转卖,西市的繁华超过了东市。下列诗句反映西市是( )

A.夜市卖菱藕,春船载绮罗 B.今朝半醉归草市,指点青帘上酒楼

C.五陵少年金市东,笑入胡姬酒肆中 D.草市迎江货,津桥税海商

20.唐诗《汴路即事》中写道:“天涯同此路,人语各殊方。草市迎江货,津桥税海商。”这说明当时( )

A.城市打破了坊市界限 B.手工业生产发达 C.农村出现了交易市场D.交通运输业繁忙

21.《中国志》是16世纪葡萄牙传教士克路士据自己在中国的见闻撰写的,其中谈到:“这个地方有一件了不起的事,那就是沿街叫卖肉、鱼、蔬菜、水果以及各种必需之物。因此,各种必需物品都经过他们的家门,不必上市场了。”这一记载说明当时中国( )

A.固定市场物品丰富 B.城郊草市交通便利 C.流动摊贩方便民众 D.区域贸易经营灵活

22.下列各项史实与结论之间对应正确的是( )

史实 结论

A. 《黄帝内经》 中国古代第一部药物学专著

B. 《神农本草经》 奠定中医理论基础

C. 《九章算术》 在世界数学史上占有重要地位

D. 《史记》 中国第一部纪传体断代史

A.A B.B C.C D.D

23.西晋时任太子洗马的江统上疏言:“秦汉以来,风俗转薄,公侯之尊,莫不殖园圃之田,而收市井之利。渐冉相仿,莫以为耻,乘以古道,诚可愧也。今西园卖葵菜、篮子、鸡、面之属,亏败国体,贬损令闻。”这反映出( )

A.传统治国理念受到冲击 B.自耕农经济发展受阻

C.重农抑商政策得以落实 D.富商大贾操纵市场

24.唐朝建立后,在地方控制体系上,分为正州和羁糜府州两大系统。正州县尽可能地实行统一的乡里制度,将民户纳入王朝国家的政治经济与社会控制体系中;而羁糜州则保留边疆地区固有的部族编制或其他固有的社会组织,通过其固有的社会组织方式维持其统治秩序。据此可知,唐朝的羁糜州( )

A.为后来藩镇割据埋下了严重隐患 B.本质上是因地制宜的社会管理模式

C.尚未纳入国家政治经济控制体系 D.实现了中央对边疆地区的直接管理

25.马克垚在《世界文明史》中说:“唐宋时期的国家体制可称之为中央集权的君主制……中央政府的首脑为宰相,宰相有很大的权力,和皇帝讨论军国大事,人事任免,甚至皇位继承等问题,并做出决定。”由此判断在唐宋时期最有可能的是( )

A.虚君实相,实行君主立宪制 B.宰相成为国家的实际决策者

C.皇权和相权的矛盾尤为突出 D.君主专制与中央集权缺一不可

26.钱穆评论中国古代某一时期“学术环境不普遍……限于少数私家,而有所谓累世经学…天下仕途渐渐走入一个特殊阶层的手里去”。据此反映了这一时期的选官依据是( )

A.门第高低 B.军功大小 C.道德和学问 D.财产多少

27.我国最早的银行雏形是出现于唐朝的( )

A.邸店 B.飞钱 C.柜坊 D.坊

28.唐代《独异志》(卷下)载:“李衡,江陵种桔千树,赚钱收其利,谓其子曰:‘吾有木奴千头,可为汝业,当终身衣食也。’”这反映出当时( )

A.经济重心已完成南移 B.粮食产量已满足需求

C.江淮地区经济最发达 D.农产品的商品化现象

29.关于宋代“草市”的表述,正确的是( )

A.开始设“草市尉”实行行政管理 B.具有比较完备的饮食服务设施

C.开始成为相对集中的地方商业中心 D.实行非常严格的坊市管理制度

30.陆游《杂赋》中的“今朝半醉归草市,指点青帘上酒楼”说明了( )

A.政府对“草市”实行行政管理 B.“草市”已经具备比较完备的饮食服务设施

C.商品买卖必须明码标价 D.富商大户在水运方便的“草市”往往相聚而居

31.宗教改革时期的漫画是宗教改革家宣传其主张的主要工具,当时一次可以印数万张,每张的价格低至几芬尼(相当于一对香肠或者几瓶脱麦芽酒的价格),这些漫画引发民众(对天主教会)广泛的议论。这说明( )

A.宗教宣传局限于大众聚集地 B.宗教改革主要面向社会的基层

C.价格革命提升民众生活水平 D.印刷术的发展推进了宗教改革

32.魏晋时期,刘徽提出“极限”的观念,其思维方向接近近代西方解析几何及微积分的基本观念;南北朝时,祖冲之父子推算球的体积公式,并设定了幂式定理。这表明中国古代的数学研究( )

A.注重经验的积累 B.已形成理论体系 C.超越了实用意义 D.受到国家的重视

33.唐代之前,荆楚民间存在一种祈求丰收的“牵钩之戏”,至唐代称作“拔河”,广为流传。唐玄宗《观拔河俗戏》诗云:“壮徒恒贾勇,拔拒抵长河。欲练英雄志,须明胜负多……预期年岁稔,先此乐时和。”据此可知,在唐代( )

A.江南文化成为主流 B.耕战结合观念深入人心

C.阳刚与力量受到推崇 D.诗歌以描写宫廷生活为主

34.北朝时,嗜好奶类制品的北方人常常嘲笑南方人的喝茶习俗。唐中期,北方城市中,“多开店铺,煎茶卖之,不问道俗,投钱取饮。其茶自江、淮而来,舟车相继,所在山积”。据此可知,唐中期( )

A.国家统一使南茶开始北运 B.南北方饮食习惯趋于一致

C.南方经济文化影响力上升 D.南方经济水平已超越北方

35.有学者认为,与唐朝相比,宋人已无士庶之别。自宋仁宗始,社会上逐渐把品官之家称为“官户”,但与过去的士族相比其社会地位并不稳定,很难世代为官,而大量普通士人则通过科举考试获得“官户”身份。这一现象( )

A.根本原因是宋朝商品经济发展 B.导致国家无法控制基层社会

C.反映了社会阶层的流动性加快 D.说明宋朝科举制度已趋完善

二、材料题(共1题)

材料:拓跋焘(408﹣452),鲜卑族,北魏太武帝。他率军征战,统一中国北方。他在汉人地主官僚崔浩和道教首领寇谦之支持下,进行了一些汉化的初步改革。他大量任用汉人,创造了北魏一次任用汉人最多的记录。并下诏让鲜卑功臣“以爵归第”“更举贤俊,以备百官”,北魏政权中鲜卑贵族势力有所削弱,汉族地主势力有所增长。他下诏“蠲除烦苛,更定科制,务从轻约,除故革新,以正一统”“宜宽徭役,与民休息”,要求收税时“不得纵富督贫,避强侵弱”。他以道教为国教,又提倡儒学,建立了太学并祭祀孔子,下诏“宣文教”,要求王公以下百官,其子弟都要到太学学习儒经。拓跋焘死后,文成帝拓跋濬、献文帝拓跋弘、孝文帝拓跋宏相继实施了改革。

﹣﹣摘编自朱绍侯等主编《中国古代史》

(1)根据材料,概括拓跋焘治国理政的举措。

(2)根据材料并结合所学知识,简析拓跋焘治国理政举措的历史意义。

参考答案

一.选择题(共34小题)

1.B

2.A

3.C

4.B

5.A

6.D

7.D

8.D

9.B

10.C

11.B

12.A

13.D

14.A

15.B

16.A

17.A

18.A

19.C

20.C

21.C

22.C

23.A

24.B

25.C

26.A

27.C

28.D

29.B

30.B

31.D

32.C

33.C

34.C

35.C

二.解答题(共1小题)

(1)重用汉臣,推行汉制,整肃吏治;劝课农桑,减轻赋税;尊崇道教,崇尚儒学。

(2)巩固了北魏的统治;加快了鲜卑族政权的封建化进程;有利于北方的经济文化发展;为后续的改革奠基;促进了北方各民族交融。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进