第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展 检测题(含答案) 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册

文档属性

| 名称 | 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展 检测题(含答案) 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 433.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-01 08:38:41 | ||

图片预览

文档简介

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分)

1.有学者认为:“鲜卑族在走向历史的更高层次的必然趋势中失去的只是它内在的落后格局和外在的族类名称,迎来的则是它融于中华民族大家庭而在隋唐的新生和大放异彩。”材料意在说明,鲜卑族的变革( )

A.巩固了北魏的统治

B.促进黄河流域民族交融

C.促进北魏经济发展

D.为后世的发展注入活力

2.有人认为:“三国两晋南北朝时期,经济长期破坏,政局动荡不安,长期分裂割据,人心涣散,实是我国历史上的黑暗时代,应当完全否定。”这种观点主要忽视了该时期( )

A.民族交融的作用 B.察举制的积极作用

C.江南经济发展超过北方 D.有效打击士族势力

3.作为十六国政权之一的后赵,曾设有经学、史学和律学等专科学校,史学之独立为“学”,有羯人石勒之功。据此可知( )

A.后赵以儒学为其统治思想

B.后赵统治者重视文教

C.少数民族积极向东晋学习

D.此时期北方社会稳定

4.东晋十六国以来,南北史书都是既有官修也有私撰。但总体而言,南方私撰较多,北方则以官修为主。南朝以后,南方地区官修超过私撰的趋势也越来越明显。造成这种差异的主要因素是( )

A.经济重心的转移 B.国家力量的强弱

C.地域文化的差异 D.史学渊源的不同

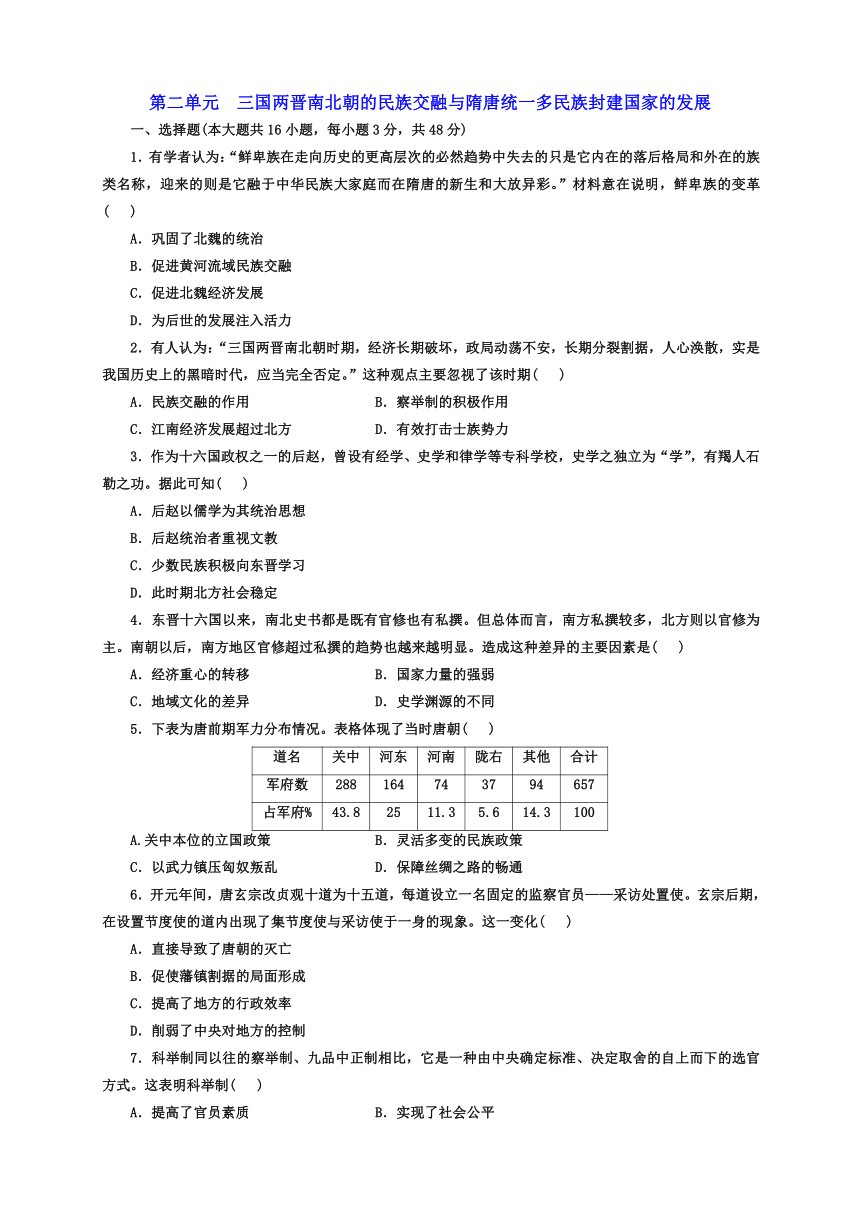

5.下表为唐前期军力分布情况。表格体现了当时唐朝( )

道名 关中 河东 河南 陇右 其他 合计

军府数 288 164 74 37 94 657

占军府% 43.8 25 11.3 5.6 14.3 100

A.关中本位的立国政策 B.灵活多变的民族政策

C.以武力镇压匈奴叛乱 D.保障丝绸之路的畅通

6.开元年间,唐玄宗改贞观十道为十五道,每道设立一名固定的监察官员——采访处置使。玄宗后期,在设置节度使的道内出现了集节度使与采访使于一身的现象。这一变化( )

A.直接导致了唐朝的灭亡

B.促使藩镇割据的局面形成

C.提高了地方的行政效率

D.削弱了中央对地方的控制

7.科举制同以往的察举制、九品中正制相比,它是一种由中央确定标准、决定取舍的自上而下的选官方式。这表明科举制( )

A.提高了官员素质 B.实现了社会公平

C.推动了教育发展 D.有利于中央集权

8.有学者说,唐代的三省六部制“使宰相的权力一分为三,各部职责有了明确的分工……充分发挥了国家机构的效能”。这表明三省六部制( )

A.导致了权力分散,不利于皇帝集权

B.明确了各部职责,实现了限制皇权

C.强化了权力制约,减弱了国家机能

D.便利了政令执行,提高了行政效率

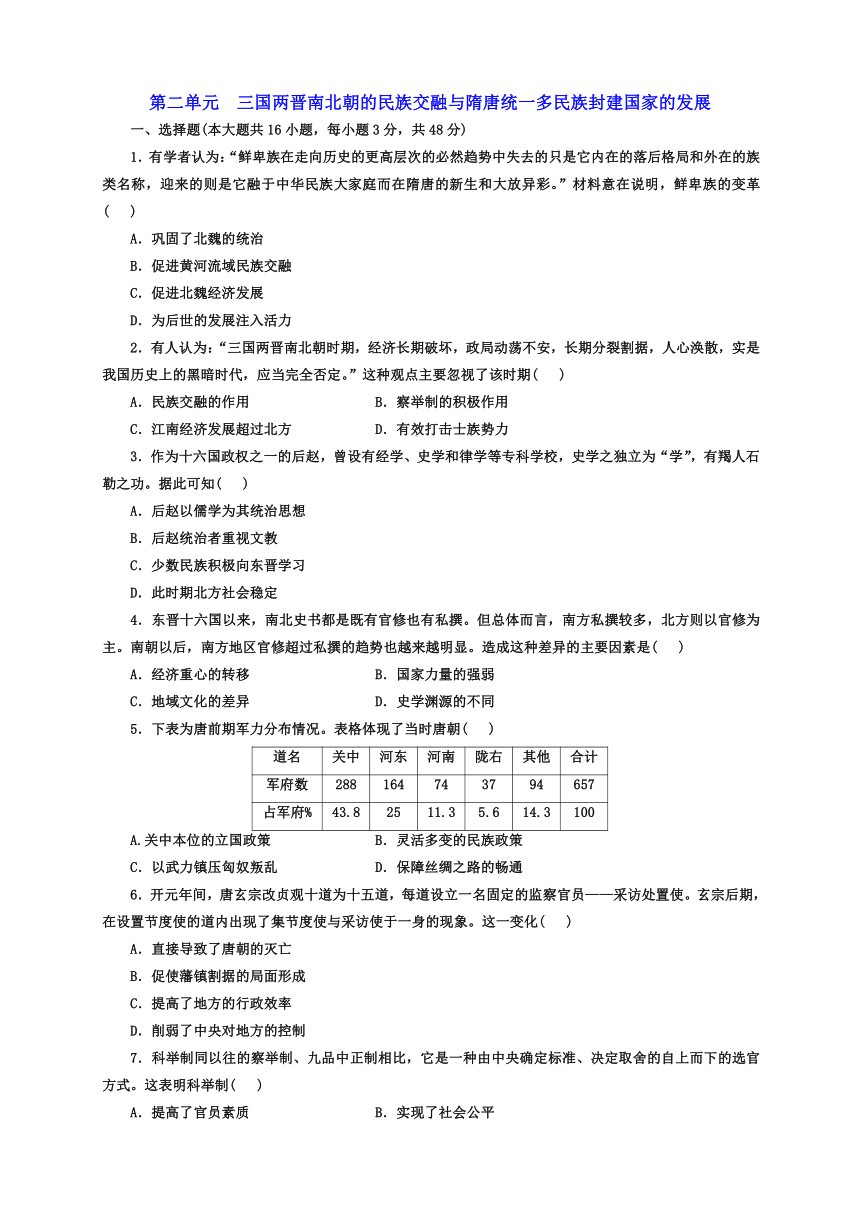

9.契约是人们进行交易和社会交往的凭证,具有法律功能。在契约中,经常出现“恐口(后)无(难)凭,立契存照(证)”的套语。如图是一份唐朝商品交换的契约,记载了733年的一次马匹买卖,有3位保人作证。这反映出( )

A.商业契约是商品经济发达的重要表现

B.官府和贵族掌握着商业主动权

C.朝贡贸易是古代对外贸易的重要方式

D.契约成为社会财富的重要象征

10.晋代葛洪在道教典籍《抱朴子》中说:“欲求仙者,要当以忠孝、和顺、仁信为本。”这反映了( )

A.儒学正统地位的巩固 B.儒道思想的融合

C.儒本道末的指导思想 D.道教危机的出现

11.下表是部分唐朝诗人作品摘选。该表内容( )

材料 来源

身多疾病思田里,邑有流亡愧俸钱 韦应物《寄李儋元锡》

三年为刺史,饮冰复食柴。 唯向天竺山,取得两片石。 此抵有千金,无乃伤清白 白居易《三年为刺史》

莫言名与利,名利是身仇 杜牧《不寝》

A.蕴含一定的廉政文化因素

B.体现出盛唐士人风骨高雅

C.反映出士人普遍重义轻利

D.说明诗人都具有高尚情怀

12.贾思勰所著《齐民要术》共九十二篇,其中饮食烹饪有二十五篇,包括造曲、酿酒、制盐、做酱、造醋、做豆豉、做齑、做鱼、做脯腊、做乳酪、做菜肴和点心等。列举的食品、菜点品种约达三百种。据材料可知《齐民要术》( )

A.介绍了当时食品加工与贮藏等方法

B.汇集了当时最高超的烹饪技术

C.是北方民族交融在文化上的反映

D.是实用价值很高的综合性著作

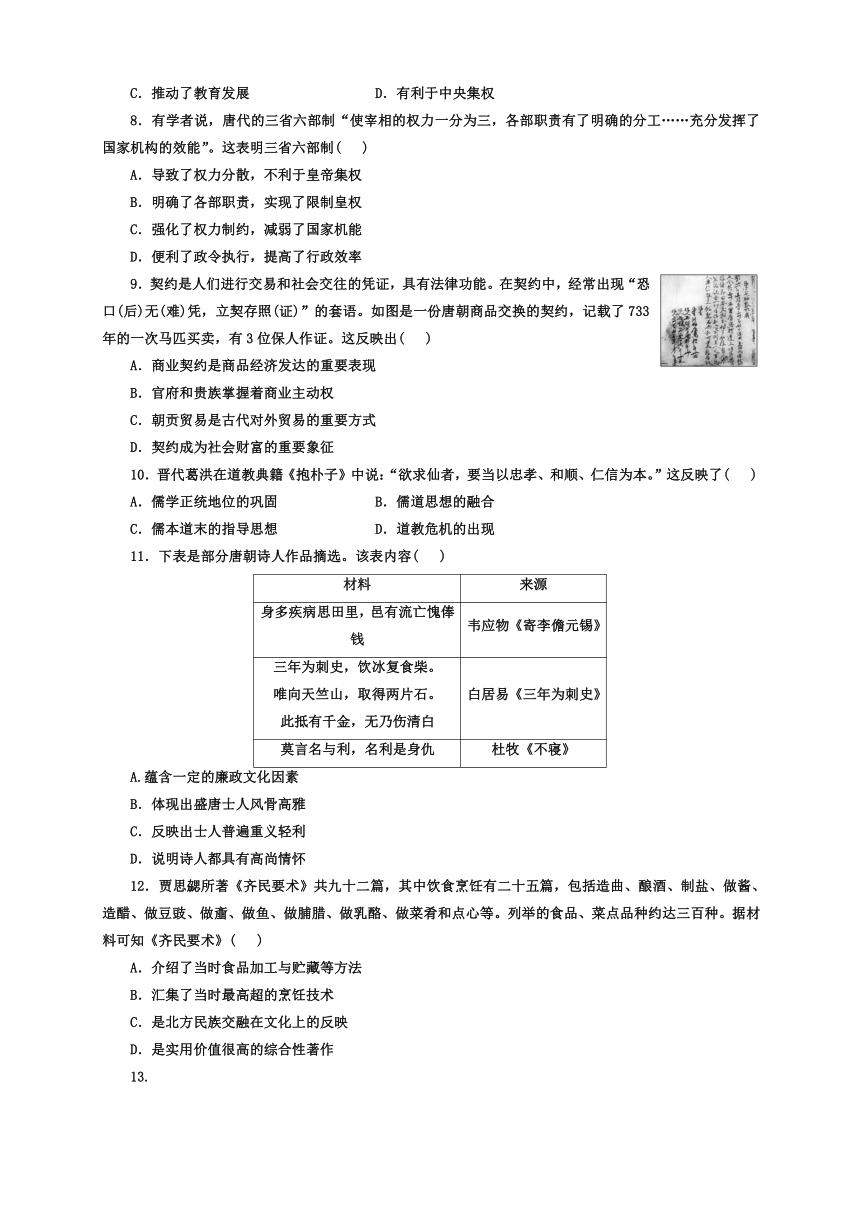

13.

如图为唐朝著名诗人籍贯所占比重分布图。据图可知( )

A.经济政治影响文化发展

B.儒学复兴运动影响扩大

C.南方地区经济发展缓慢

D.文化重心北移趋势明显

14.高僧玄奘和鉴真不忘初心,克服千难万险,终于到达理想的彼岸。其“西行”和“东渡”的共同作用是( )

A.加强了边疆管理 B.开辟了丝绸之路

C.传播了中国文化 D.扩大了唐朝疆域

15.魏徵主编的《隋书·食货志》记载,北朝末期,中国河西走廊地区东罗马金币、萨珊波斯银币是官方认可的民间流通货币。后来考古学者在新疆和田与吐鲁番分别发现了东罗马金币和萨珊银币。这一考古发现( )

A.有利于印证北朝民间货币的使用情况

B.表明中欧之间的交流始于南北朝

C.证明《隋书·食货志》的内容皆为信史

D.可印证当时中西方贸易的繁盛

16.魏晋时期,人们不再相信所谓的“天命”,转而追求“越名教而任自然”,诗歌中训勉的内容减少了,自由抒情和绮文丽藻的成分却日益增加。据此可知,魏晋时期( )

A.文学创作的政教性有所减弱

B.士族强化了对文化话语权的掌控

C.儒家思想受到佛道思想冲击

D.文学才能是评判人才的重要标准

二、非选择题(共4小题,共52分)

17.阅读以下材料,回答问题。(12分)

材料一 西汉时期,水利事业也很发达。武帝时,关中开凿了许多渠道,形成一个水利灌溉网。……京畿以外,关东地区也兴修了一些。至于凿井灌溉,北方到处都有,甚至居延边地,也凿井开渠,进行屯垦。

——摘编自翦伯赞《中国史纲要》

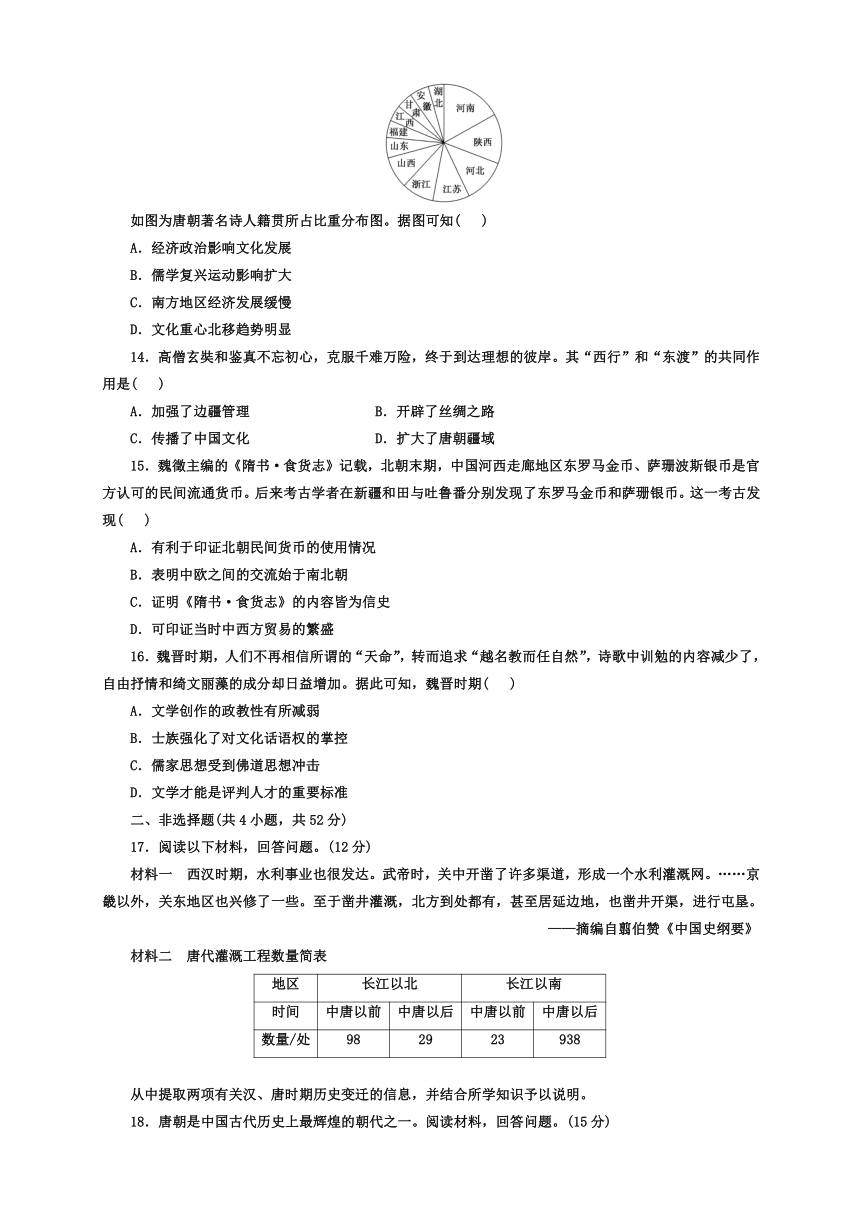

材料二 唐代灌溉工程数量简表

地区 长江以北 长江以南

时间 中唐以前 中唐以后 中唐以前 中唐以后

数量/处 98 29 23 938

从中提取两项有关汉、唐时期历史变迁的信息,并结合所学知识予以说明。

18.唐朝是中国古代历史上最辉煌的朝代之一。阅读材料,回答问题。(15分)

材料一 唐王朝取代隋朝是幸运的,隋朝为唐朝留下了丰富的遗产。官制、典章制度的整备自不必说,律令的制定以及其他形成国内政治基础的诸项事宜也自不待言,就连国都的经营、宫殿和离宫的建造,隋朝也留下了宏伟壮丽之遗产。

——摘编自外山军治《隋唐世界帝国》

材料二 汉代在正式的郡国政区之外,还有一个相当特别的行政区即西域都护府。西域都护以军事监护的方式管理天山南北绿洲上的50个左右的小国,并不干涉各国原有的制度和生产方式,只要求他们效忠汉王朝而已。在西域设置都护府的形式,从汉代一直延续到唐代。

——摘编自周振鹤《中国地方行政制度史》

(1)依据材料一并结合所学,列举唐在行政机构、经济制度方面对隋的继承与发展。(7分)

(2)依据材料二并结合所学,比较唐代在西域设置都护府与汉代的异同。(8分)

19.阅读材料,回答问题。(12分)

孟郊《登科后》 昔日龌龊不足夸,今朝放荡思无涯。 春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。

《哭晁卿衡》 日本晁卿辞帝都,征帆一片绕蓬壶。 明月不归沉碧海,白云愁色满苍梧。

温庭筠《送渤海王子归国》 疆理虽重海,车书本一家。 盛勋归旧国,佳句在中华。

杜甫《忆昔》 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。 稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。 九州道路无豺虎,远行不劳吉日出。 齐纨鲁缟车班班,男耕女桑不相失。

综合以上信息,对材料所涉及的唐朝相关历史进行探究。(要求:表述成文,持论有据,论述充分,逻辑清晰。)

20.阅读下列材料,回答问题。(13分)

材料 在唐朝前期的一百多年中,经济发展迅速,社会呈现繁荣景象。唐朝时期,汉族和一些北方少数民族杂居、通婚,西北、西南等地区一些少数民族建立的政权,与唐王朝保持着友好而密切的联系,民族之间的交融进一步发展。当时的社会风气比较开放,一些妇女受过诗书、音乐等方面的教育,喜好骑马、打球、拔河等活动。唐朝是中国历史上诗歌创作的黄金时代,书法、绘画、音乐、歌舞、石窟和雕刻等方面的艺术创作成就斐然。唐朝对外交往活跃,与亚洲以至非洲、欧洲的一些国家都有往来,都城长安是一座国际性的大都市,是中外经济文化交流中心。唐朝在世界上享有很高声望,各国称中国人为“唐人”。

——摘编自《中国历史教师教学用书》

(1)根据材料并结合所学知识,概括盛唐气象的表现。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析盛唐气象出现的原因。(5分)

参考答案

解析:选D 材料信息说明,北魏孝文帝改革使鲜卑族融于中华民族大家庭,而在隋唐时期获得新生和大放异彩。由此可知,材料意在说明鲜卑族的变革为隋唐的发展注入了活力,故D项正确。

解析:选A 魏晋时期少数民族不断向内地迁徙,汉族与内迁边疆民族从冲突到和平交往,逐步走向交融,推动了多民族国家的发展,故A项正确。

解析:选B 材料“曾设有经学、史学和律学等专科学校”体现的是后赵统治者对文教的重视,是当时少数民族政权汉化的表现,B项正确。

解析:选B 结合魏晋南北朝皇权的相关史实可知,影响南北史书修撰主体不同的主要因素是以皇权为代表的国家力量,故选B项。

解析:选A 根据材料可知,关中的军力远多于河东、河南、陇右以及其他地区,体现了当时唐朝对关中的重视,反映了关中本位的立国政策,A项正确。

解析:选D 材料中“集节度使与采访使于一身的现象”导致军、政、监察集于一身,不利于防范贪腐、渎职等行为,不利于中央对地方的控制,故D项正确。

解析:选D 根据材料并结合所学知识可知,科举制相比察举制和九品中正制来说把选官权力收归为中央,这有利于中央集权,故D项正确。

解析:选D 三省六部制不仅分化了丞相的权力,也明确了各部门的职责,提高了行政效率,故D项正确。

解析:选A 根据题意可知,契约是在交易的过程中产生的,体现了商品经济的发展,故A项正确;题意强调契约,没有提及官府和贵族掌握商业主动权和朝贡贸易,故B、C两项错误;契约与社会财富无关,故排除D项。

解析:选B 材料信息“道教典籍”“欲求仙者,要当以忠孝、和顺、仁信为本”表明这一时期道教典籍中吸收了儒家思想,这反映了儒道思想的融合,故B项正确。

解析:选A 材料“邑有流亡愧俸钱”“此抵有千金,无乃伤清白”“莫言名与利,名利是身仇”表达的是唐朝部分诗人为官清廉的想法,蕴含着一定的廉政文化因素,A项正确。

解析:选A 材料介绍的酱、豆豉等烹饪是关于食品加工与贮藏的方法,故A项正确。

解析:选A 图片显示唐朝著名诗人主要集中在中原地区,这主要是因为中原地区长期是经济政治中心,文化发展深受经济政治影响,A项正确。

解析:选C 据所学可知,玄奘“西行”和鉴真“东渡”都是为了佛法,二者都促进了中国文化传播,故C项正确。

解析:选D 材料中“东罗马金币、萨珊波斯银币是官方认可的民间流通货币”“考古学者在新疆和田与吐鲁番分别发现了东罗马金币和萨珊银币”表明,这一考古发现可以印证中西方之间的贸易交流情形,故D项正确。

解析:选A 根据材料“诗歌中训勉的内容减少了,自由抒情和绮文丽藻的成分却日益增加”可知,魏晋时期文学创作的文学性日益增加,政教性有所减弱,故选A项。

答案:示例一 信息:汉代的灌溉区主要集中于长江以北,唐代中期以后长江以南地区的灌溉工程数量大幅增长。说明:从汉到唐,随着长江以南地区的开发,经济重心逐渐南移,封建经济不断发展。

示例二 信息:从汉到唐,灌溉工程不断发展。说明:农耕是封建社会最重要的生产部门,政府高度重视农田水利事业,精耕细作水平不断提高,封建经济不断发展。

示例三 信息:中唐前后长江以北地区和长江以南地区灌溉工程数量变化对比明显。说明:中唐以后北方政局混乱,影响了农业生产的发展;南方相对安定,有利于农业生产的发展。

答案:(1)行政机构:继承三省六部制,建立政事堂(或授予品级较低的官员以宰相名号);继承州、县两级制,在州上设道(或设藩镇)。经济制度:继承均田制,改革租调制,实行租庸调制(或以庸代役)。(2)同:都设都护实行军事管理;都护因俗而治。异:唐代设北庭都护府和安西都护府分掌西域;唐代都护以下,设都督府、羁縻州(或实行羁縻府州制)。

解析:根据材料中的信息可得出唐朝诗歌能够反映盛唐时期全面繁荣的社会状况。论述可从科举制的影响和唐朝的政治、经济、民族关系、文化政策等角度概括。最后总结升华即可。

答案:示例:唐朝诗歌反映了盛唐时期全面繁荣的社会状况。唐代科举制的进一步完善和发展,有利于社会阶层流动,提高了官员文化素质,扩大了统治基础,加强了中央集权。开明灵活的民族政策,推动民族关系深度交融,统一多民族国家进一步巩固和发展,中华民族多元一体的格局达到新高度。开放包容的对外政策促进了中国与周边国家的友好交往,推动中华文化广泛传播,中华文化圈不断扩大。唐朝统治者调整政策,轻徭薄赋,推动小农经济不断发展,人口增加,社会稳定,至开元年间出现全盛局面。总之,唐诗是唐代文化繁荣的表现,其丰富的内容反映了唐代社会生活的各个方面,研究唐诗能够史诗互证,有利于探究唐代历史的真相。

答案:(1)表现:国力强盛,经济繁荣,社会安定;民族交往与交融进一步发展;社会风气比较开放;文化生活丰富多彩;文学艺术的多彩与繁荣;对外交往活跃,长安是中外经济文化交流中心;唐朝对世界影响很大,在世界上享有很高的声望。(任答其中5点即可)

(2)原因:统治者励精图治,政局相对稳定;实行开明的民族、外交和文化政策;统治者的博大胸怀;广大人民的辛勤劳动等。

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分)

1.有学者认为:“鲜卑族在走向历史的更高层次的必然趋势中失去的只是它内在的落后格局和外在的族类名称,迎来的则是它融于中华民族大家庭而在隋唐的新生和大放异彩。”材料意在说明,鲜卑族的变革( )

A.巩固了北魏的统治

B.促进黄河流域民族交融

C.促进北魏经济发展

D.为后世的发展注入活力

2.有人认为:“三国两晋南北朝时期,经济长期破坏,政局动荡不安,长期分裂割据,人心涣散,实是我国历史上的黑暗时代,应当完全否定。”这种观点主要忽视了该时期( )

A.民族交融的作用 B.察举制的积极作用

C.江南经济发展超过北方 D.有效打击士族势力

3.作为十六国政权之一的后赵,曾设有经学、史学和律学等专科学校,史学之独立为“学”,有羯人石勒之功。据此可知( )

A.后赵以儒学为其统治思想

B.后赵统治者重视文教

C.少数民族积极向东晋学习

D.此时期北方社会稳定

4.东晋十六国以来,南北史书都是既有官修也有私撰。但总体而言,南方私撰较多,北方则以官修为主。南朝以后,南方地区官修超过私撰的趋势也越来越明显。造成这种差异的主要因素是( )

A.经济重心的转移 B.国家力量的强弱

C.地域文化的差异 D.史学渊源的不同

5.下表为唐前期军力分布情况。表格体现了当时唐朝( )

道名 关中 河东 河南 陇右 其他 合计

军府数 288 164 74 37 94 657

占军府% 43.8 25 11.3 5.6 14.3 100

A.关中本位的立国政策 B.灵活多变的民族政策

C.以武力镇压匈奴叛乱 D.保障丝绸之路的畅通

6.开元年间,唐玄宗改贞观十道为十五道,每道设立一名固定的监察官员——采访处置使。玄宗后期,在设置节度使的道内出现了集节度使与采访使于一身的现象。这一变化( )

A.直接导致了唐朝的灭亡

B.促使藩镇割据的局面形成

C.提高了地方的行政效率

D.削弱了中央对地方的控制

7.科举制同以往的察举制、九品中正制相比,它是一种由中央确定标准、决定取舍的自上而下的选官方式。这表明科举制( )

A.提高了官员素质 B.实现了社会公平

C.推动了教育发展 D.有利于中央集权

8.有学者说,唐代的三省六部制“使宰相的权力一分为三,各部职责有了明确的分工……充分发挥了国家机构的效能”。这表明三省六部制( )

A.导致了权力分散,不利于皇帝集权

B.明确了各部职责,实现了限制皇权

C.强化了权力制约,减弱了国家机能

D.便利了政令执行,提高了行政效率

9.契约是人们进行交易和社会交往的凭证,具有法律功能。在契约中,经常出现“恐口(后)无(难)凭,立契存照(证)”的套语。如图是一份唐朝商品交换的契约,记载了733年的一次马匹买卖,有3位保人作证。这反映出( )

A.商业契约是商品经济发达的重要表现

B.官府和贵族掌握着商业主动权

C.朝贡贸易是古代对外贸易的重要方式

D.契约成为社会财富的重要象征

10.晋代葛洪在道教典籍《抱朴子》中说:“欲求仙者,要当以忠孝、和顺、仁信为本。”这反映了( )

A.儒学正统地位的巩固 B.儒道思想的融合

C.儒本道末的指导思想 D.道教危机的出现

11.下表是部分唐朝诗人作品摘选。该表内容( )

材料 来源

身多疾病思田里,邑有流亡愧俸钱 韦应物《寄李儋元锡》

三年为刺史,饮冰复食柴。 唯向天竺山,取得两片石。 此抵有千金,无乃伤清白 白居易《三年为刺史》

莫言名与利,名利是身仇 杜牧《不寝》

A.蕴含一定的廉政文化因素

B.体现出盛唐士人风骨高雅

C.反映出士人普遍重义轻利

D.说明诗人都具有高尚情怀

12.贾思勰所著《齐民要术》共九十二篇,其中饮食烹饪有二十五篇,包括造曲、酿酒、制盐、做酱、造醋、做豆豉、做齑、做鱼、做脯腊、做乳酪、做菜肴和点心等。列举的食品、菜点品种约达三百种。据材料可知《齐民要术》( )

A.介绍了当时食品加工与贮藏等方法

B.汇集了当时最高超的烹饪技术

C.是北方民族交融在文化上的反映

D.是实用价值很高的综合性著作

13.

如图为唐朝著名诗人籍贯所占比重分布图。据图可知( )

A.经济政治影响文化发展

B.儒学复兴运动影响扩大

C.南方地区经济发展缓慢

D.文化重心北移趋势明显

14.高僧玄奘和鉴真不忘初心,克服千难万险,终于到达理想的彼岸。其“西行”和“东渡”的共同作用是( )

A.加强了边疆管理 B.开辟了丝绸之路

C.传播了中国文化 D.扩大了唐朝疆域

15.魏徵主编的《隋书·食货志》记载,北朝末期,中国河西走廊地区东罗马金币、萨珊波斯银币是官方认可的民间流通货币。后来考古学者在新疆和田与吐鲁番分别发现了东罗马金币和萨珊银币。这一考古发现( )

A.有利于印证北朝民间货币的使用情况

B.表明中欧之间的交流始于南北朝

C.证明《隋书·食货志》的内容皆为信史

D.可印证当时中西方贸易的繁盛

16.魏晋时期,人们不再相信所谓的“天命”,转而追求“越名教而任自然”,诗歌中训勉的内容减少了,自由抒情和绮文丽藻的成分却日益增加。据此可知,魏晋时期( )

A.文学创作的政教性有所减弱

B.士族强化了对文化话语权的掌控

C.儒家思想受到佛道思想冲击

D.文学才能是评判人才的重要标准

二、非选择题(共4小题,共52分)

17.阅读以下材料,回答问题。(12分)

材料一 西汉时期,水利事业也很发达。武帝时,关中开凿了许多渠道,形成一个水利灌溉网。……京畿以外,关东地区也兴修了一些。至于凿井灌溉,北方到处都有,甚至居延边地,也凿井开渠,进行屯垦。

——摘编自翦伯赞《中国史纲要》

材料二 唐代灌溉工程数量简表

地区 长江以北 长江以南

时间 中唐以前 中唐以后 中唐以前 中唐以后

数量/处 98 29 23 938

从中提取两项有关汉、唐时期历史变迁的信息,并结合所学知识予以说明。

18.唐朝是中国古代历史上最辉煌的朝代之一。阅读材料,回答问题。(15分)

材料一 唐王朝取代隋朝是幸运的,隋朝为唐朝留下了丰富的遗产。官制、典章制度的整备自不必说,律令的制定以及其他形成国内政治基础的诸项事宜也自不待言,就连国都的经营、宫殿和离宫的建造,隋朝也留下了宏伟壮丽之遗产。

——摘编自外山军治《隋唐世界帝国》

材料二 汉代在正式的郡国政区之外,还有一个相当特别的行政区即西域都护府。西域都护以军事监护的方式管理天山南北绿洲上的50个左右的小国,并不干涉各国原有的制度和生产方式,只要求他们效忠汉王朝而已。在西域设置都护府的形式,从汉代一直延续到唐代。

——摘编自周振鹤《中国地方行政制度史》

(1)依据材料一并结合所学,列举唐在行政机构、经济制度方面对隋的继承与发展。(7分)

(2)依据材料二并结合所学,比较唐代在西域设置都护府与汉代的异同。(8分)

19.阅读材料,回答问题。(12分)

孟郊《登科后》 昔日龌龊不足夸,今朝放荡思无涯。 春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。

《哭晁卿衡》 日本晁卿辞帝都,征帆一片绕蓬壶。 明月不归沉碧海,白云愁色满苍梧。

温庭筠《送渤海王子归国》 疆理虽重海,车书本一家。 盛勋归旧国,佳句在中华。

杜甫《忆昔》 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。 稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。 九州道路无豺虎,远行不劳吉日出。 齐纨鲁缟车班班,男耕女桑不相失。

综合以上信息,对材料所涉及的唐朝相关历史进行探究。(要求:表述成文,持论有据,论述充分,逻辑清晰。)

20.阅读下列材料,回答问题。(13分)

材料 在唐朝前期的一百多年中,经济发展迅速,社会呈现繁荣景象。唐朝时期,汉族和一些北方少数民族杂居、通婚,西北、西南等地区一些少数民族建立的政权,与唐王朝保持着友好而密切的联系,民族之间的交融进一步发展。当时的社会风气比较开放,一些妇女受过诗书、音乐等方面的教育,喜好骑马、打球、拔河等活动。唐朝是中国历史上诗歌创作的黄金时代,书法、绘画、音乐、歌舞、石窟和雕刻等方面的艺术创作成就斐然。唐朝对外交往活跃,与亚洲以至非洲、欧洲的一些国家都有往来,都城长安是一座国际性的大都市,是中外经济文化交流中心。唐朝在世界上享有很高声望,各国称中国人为“唐人”。

——摘编自《中国历史教师教学用书》

(1)根据材料并结合所学知识,概括盛唐气象的表现。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析盛唐气象出现的原因。(5分)

参考答案

解析:选D 材料信息说明,北魏孝文帝改革使鲜卑族融于中华民族大家庭,而在隋唐时期获得新生和大放异彩。由此可知,材料意在说明鲜卑族的变革为隋唐的发展注入了活力,故D项正确。

解析:选A 魏晋时期少数民族不断向内地迁徙,汉族与内迁边疆民族从冲突到和平交往,逐步走向交融,推动了多民族国家的发展,故A项正确。

解析:选B 材料“曾设有经学、史学和律学等专科学校”体现的是后赵统治者对文教的重视,是当时少数民族政权汉化的表现,B项正确。

解析:选B 结合魏晋南北朝皇权的相关史实可知,影响南北史书修撰主体不同的主要因素是以皇权为代表的国家力量,故选B项。

解析:选A 根据材料可知,关中的军力远多于河东、河南、陇右以及其他地区,体现了当时唐朝对关中的重视,反映了关中本位的立国政策,A项正确。

解析:选D 材料中“集节度使与采访使于一身的现象”导致军、政、监察集于一身,不利于防范贪腐、渎职等行为,不利于中央对地方的控制,故D项正确。

解析:选D 根据材料并结合所学知识可知,科举制相比察举制和九品中正制来说把选官权力收归为中央,这有利于中央集权,故D项正确。

解析:选D 三省六部制不仅分化了丞相的权力,也明确了各部门的职责,提高了行政效率,故D项正确。

解析:选A 根据题意可知,契约是在交易的过程中产生的,体现了商品经济的发展,故A项正确;题意强调契约,没有提及官府和贵族掌握商业主动权和朝贡贸易,故B、C两项错误;契约与社会财富无关,故排除D项。

解析:选B 材料信息“道教典籍”“欲求仙者,要当以忠孝、和顺、仁信为本”表明这一时期道教典籍中吸收了儒家思想,这反映了儒道思想的融合,故B项正确。

解析:选A 材料“邑有流亡愧俸钱”“此抵有千金,无乃伤清白”“莫言名与利,名利是身仇”表达的是唐朝部分诗人为官清廉的想法,蕴含着一定的廉政文化因素,A项正确。

解析:选A 材料介绍的酱、豆豉等烹饪是关于食品加工与贮藏的方法,故A项正确。

解析:选A 图片显示唐朝著名诗人主要集中在中原地区,这主要是因为中原地区长期是经济政治中心,文化发展深受经济政治影响,A项正确。

解析:选C 据所学可知,玄奘“西行”和鉴真“东渡”都是为了佛法,二者都促进了中国文化传播,故C项正确。

解析:选D 材料中“东罗马金币、萨珊波斯银币是官方认可的民间流通货币”“考古学者在新疆和田与吐鲁番分别发现了东罗马金币和萨珊银币”表明,这一考古发现可以印证中西方之间的贸易交流情形,故D项正确。

解析:选A 根据材料“诗歌中训勉的内容减少了,自由抒情和绮文丽藻的成分却日益增加”可知,魏晋时期文学创作的文学性日益增加,政教性有所减弱,故选A项。

答案:示例一 信息:汉代的灌溉区主要集中于长江以北,唐代中期以后长江以南地区的灌溉工程数量大幅增长。说明:从汉到唐,随着长江以南地区的开发,经济重心逐渐南移,封建经济不断发展。

示例二 信息:从汉到唐,灌溉工程不断发展。说明:农耕是封建社会最重要的生产部门,政府高度重视农田水利事业,精耕细作水平不断提高,封建经济不断发展。

示例三 信息:中唐前后长江以北地区和长江以南地区灌溉工程数量变化对比明显。说明:中唐以后北方政局混乱,影响了农业生产的发展;南方相对安定,有利于农业生产的发展。

答案:(1)行政机构:继承三省六部制,建立政事堂(或授予品级较低的官员以宰相名号);继承州、县两级制,在州上设道(或设藩镇)。经济制度:继承均田制,改革租调制,实行租庸调制(或以庸代役)。(2)同:都设都护实行军事管理;都护因俗而治。异:唐代设北庭都护府和安西都护府分掌西域;唐代都护以下,设都督府、羁縻州(或实行羁縻府州制)。

解析:根据材料中的信息可得出唐朝诗歌能够反映盛唐时期全面繁荣的社会状况。论述可从科举制的影响和唐朝的政治、经济、民族关系、文化政策等角度概括。最后总结升华即可。

答案:示例:唐朝诗歌反映了盛唐时期全面繁荣的社会状况。唐代科举制的进一步完善和发展,有利于社会阶层流动,提高了官员文化素质,扩大了统治基础,加强了中央集权。开明灵活的民族政策,推动民族关系深度交融,统一多民族国家进一步巩固和发展,中华民族多元一体的格局达到新高度。开放包容的对外政策促进了中国与周边国家的友好交往,推动中华文化广泛传播,中华文化圈不断扩大。唐朝统治者调整政策,轻徭薄赋,推动小农经济不断发展,人口增加,社会稳定,至开元年间出现全盛局面。总之,唐诗是唐代文化繁荣的表现,其丰富的内容反映了唐代社会生活的各个方面,研究唐诗能够史诗互证,有利于探究唐代历史的真相。

答案:(1)表现:国力强盛,经济繁荣,社会安定;民族交往与交融进一步发展;社会风气比较开放;文化生活丰富多彩;文学艺术的多彩与繁荣;对外交往活跃,长安是中外经济文化交流中心;唐朝对世界影响很大,在世界上享有很高的声望。(任答其中5点即可)

(2)原因:统治者励精图治,政局相对稳定;实行开明的民族、外交和文化政策;统治者的博大胸怀;广大人民的辛勤劳动等。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进