第1课中国古代政治制度的形成与发展同步练习题(含答案)高中历史统编版(2019)选择性必修1国家制度与社会治理

文档属性

| 名称 | 第1课中国古代政治制度的形成与发展同步练习题(含答案)高中历史统编版(2019)选择性必修1国家制度与社会治理 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 9.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-01 08:40:49 | ||

图片预览

文档简介

第1课 中国古代政治制度的形成与发展

练习题

1.关于启的继位,古书中有不同记载。《史记·夏本纪》写道:“益让帝禹之子启。”《战国策·燕策一》记载:“启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。”这说明 ( )

A.久远的历史难以形成统一的定论B.世袭制代替禅让制是历史的必然

C.文献史料可以相互印证同一史实D.从公天下到家天下并非一帆风顺

2.学者研究发现殷商势力范围可细分为三层结构。第一层属商王直接控制区。第二层是殷商王室的族群及部分王室宗族所在。第三层属更富独立性的区域,相当于边域或域外区。材料表明商朝 ( )

A.实行了内外服制 B.进行了层层分封 C.王权专制已出现 D.以宗法血缘建国

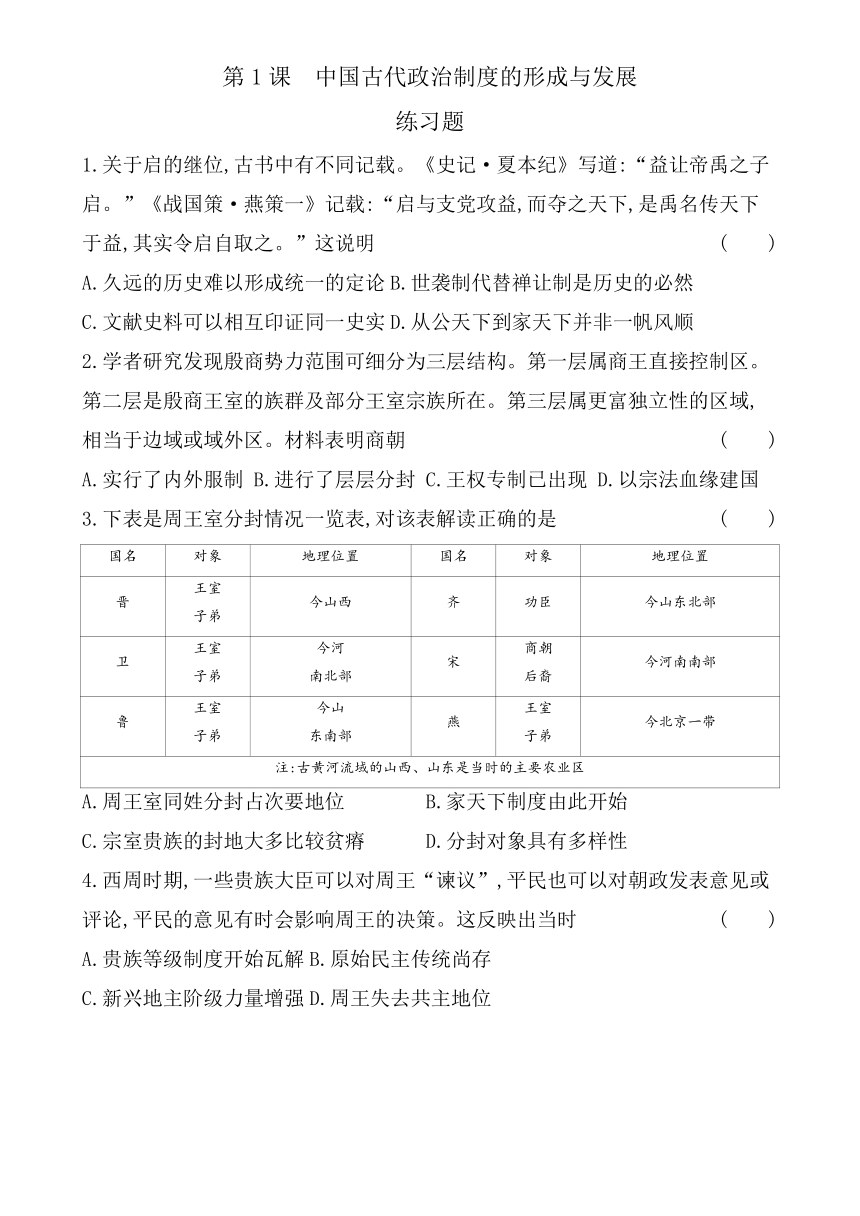

3.下表是周王室分封情况一览表,对该表解读正确的是 ( )

国名 对象 地理位置 国名 对象 地理位置

晋 王室 子弟 今山西 齐 功臣 今山东北部

卫 王室 子弟 今河 南北部 宋 商朝 后裔 今河南南部

鲁 王室 子弟 今山 东南部 燕 王室 子弟 今北京一带

注:古黄河流域的山西、山东是当时的主要农业区

A.周王室同姓分封占次要地位 B.家天下制度由此开始

C.宗室贵族的封地大多比较贫瘠 D.分封对象具有多样性

4.西周时期,一些贵族大臣可以对周王“谏议”,平民也可以对朝政发表意见或评论,平民的意见有时会影响周王的决策。这反映出当时 ( )

A.贵族等级制度开始瓦解B.原始民主传统尚存

C.新兴地主阶级力量增强D.周王失去共主地位

5.秦所创立的皇帝制度,把最崇高的名号、最显赫的地位、最根本的权力集中到君主一人身上;通过朝议、文书、舆服、陵寝等相关规定,把“君尊臣卑”的政治伦理制度化。这体现了 ( )

A.皇权至上是皇帝制度的核心B.历史文化传统的深远影响

C.政治伦理与宗法血缘相结合D.权力分配和运行的合理性

6.秦朝实行三公九卿制,其中:丞相负责协助皇帝处理全国政务,御史大夫负责颁布诏令、管理奏章和监察文武百官,太尉负责军事。这反映了此制度 ( )

A.使各部门独立行使职权 B.容易造成皇权旁落局面

C.分割了皇帝的部分权力 D.蕴含了分权制约的理念

7.许倬云在《万古江河》中认为秦朝某一制度“不同于封建制度,一在政令出于中央,一在流官代替了世袭”。该制度是 ( )

A.内外服制 B.分封制 C.郡县制 D.行省制

8.秦朝规定各级官僚机构均以文书行政,“毋口请”,并形成了严密的文书行政管理制度,还建立了以邮传为中心的文书传送系统。秦朝的这种做法 ( )

A.确立了中央集权制度 B.实现了思想统一

C.提高了国家治理能力 D.导致了暴政统治

9.某学者指出:“武帝(指汉武帝)朝的丞相群体不同于高祖时的功臣丞相,又不类于昭宣后的学术丞相,武帝朝丞相是汉代丞相的转折。”这里的“转折”是指 ( )

A.重用近臣,设立中朝 B.重武轻文,内外相制

C.重儒轻道,学术争鸣 D.设立刺史,加强监管

10.唐朝元和年间,有大臣上书请求减少内外官俸钱,但朝廷草拟的关于减少俸钱的诏书被给事中崔祐驳回,皇帝最后采纳了崔祐的意见。据此推知,崔祐所属的部门应是 ( )

A.中书省 B.门下省 C.尚书省 D.吏部

11.秦朝,丞相一人之下,万人之上;汉朝,设立“中外朝”制度;唐朝,实行群相制;明朝,废丞相,设内阁。中国古代丞相地位的变迁表明 ( )

A.丞相大多擅权专政 B.监察官员恪尽职守

C.地方官员越权上奏 D.专制皇权不断加强

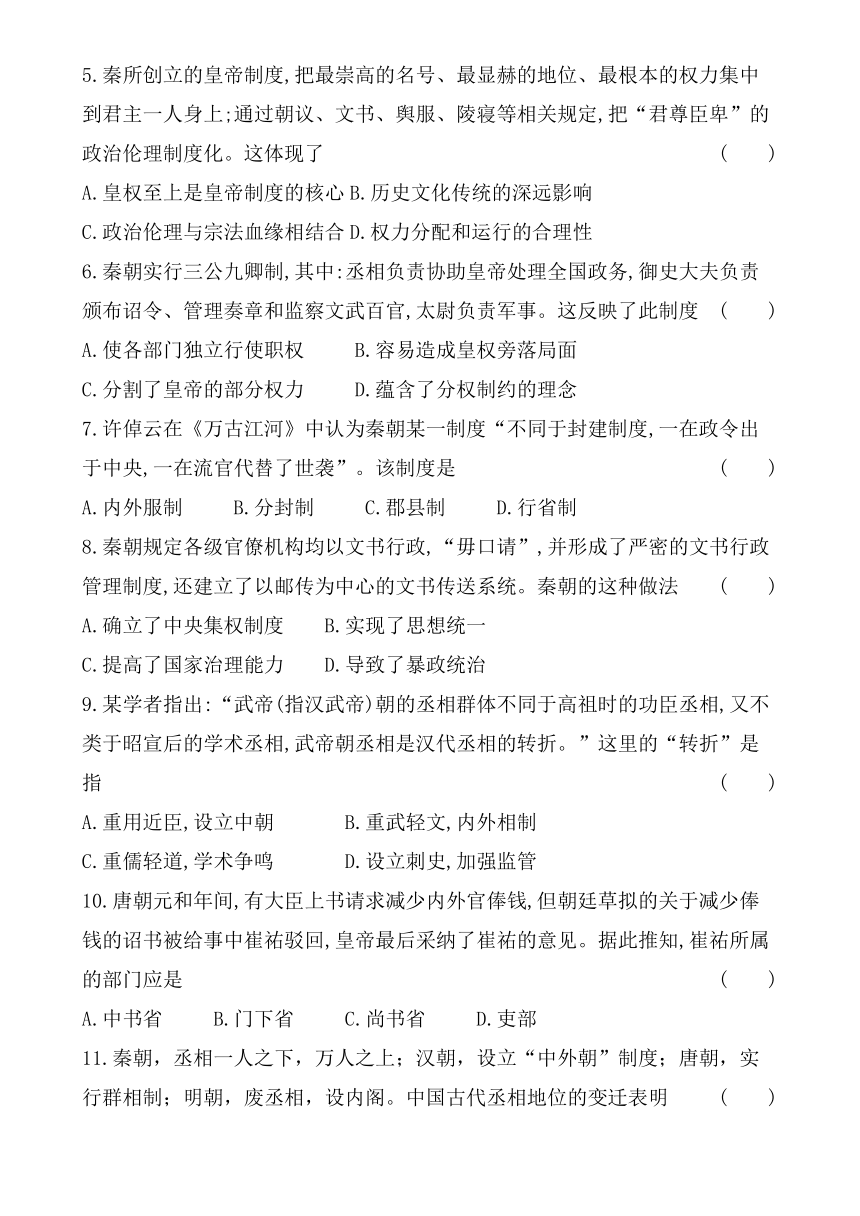

12.唐贞观年间根据山川形势把全国划为10道,开元年间增至15道,其分布变化如下图。这种变化反映了唐朝 ( )

A.中央强化对地方的监察 B.藩镇割据局面开始形成

C.地方行政区划反复调整 D.地方行政区划日趋精细

13.行省是元朝统治时期广泛设立于全国的地方行政区。“省”的本意为“宫禁”,引申为中枢机要、行政机构的名称,因此行省最初是指临时性的中央派出机构,取“代表中央行使权力”之意。对此理解正确的是 ( )

A.元朝设置行省的主要目的是加强君主专制

B.行省一直是中央派出的临时机构

C.行省制是对郡县制的否定和对中央集权制度的挑战

D.行省具有中央派出机构和地方最高官府的双重性质

14.秦朝在中央设立三公,并规定丞相的职位出现空缺,御史大夫可以递补。这样一来丞相就要小心谨慎,以免遭御史大夫弹劾而官职不保。这一做法的主要目的是 ( )

A.制约相权以加强君主专制 B.确定皇权至上不可僭越的地位

C.建立完整的中央集权体制 D.重视官员素质并打破特权垄断

15.魏晋时期,三省六部制已经出现雏形。原来的三公九卿制依然存在,虽然更多地成为一种名誉官衔,但不排除特殊情况下重新掌握实际权力的可能。由此可知魏晋时期 ( )

A.社会动荡导致君权旁落 B.中央决策和行政体系完备

C.门阀势力控制中央政权 D.中枢机构运行呈双轨局面

16.738年,唐玄宗在三省之外另设置翰林学士院,负责一部分诏书的起草工作。805 年,唐宪宗继位后又规定:朝廷的制诰、诏令、赦文等都由翰林学士执笔,中书舍人只能起草一些不太重要的文书。由于翰林院在宫禁之内,故称翰林学士为“内制”,而中书省在皇城,故称中书舍人为“外制”。这一做法表明唐朝中后期 ( )

A.中枢机构权力的转移 B.通过中外朝制度削弱相权

C.官员选拔途径的扩大 D.集思广益以提高行政效率

17.日本学者宫崎市定将宋代视为“看不见篡夺”的时代。他认为“在唐以前的中世”“强有力的贵族一旦压倒皇室,就要发生篡夺”。“宋以后,便看不见篡夺了,天子的地位非常稳定。”宫崎市定作出上述判断的依据可能是宋代 ( )

A.杯酒释兵权,皇权达到顶峰 B.采用二府三司制,维护君主权威

C.设监察御史,完善监察体系 D.派遣文官任知州,加强中央集权

18.唐代州的人口、面积远远小于汉代的郡;与汉代郡守可自行辟除下级官员不同,唐代州的下属官员一般由中央任命。到了宋代,在州、县之上还设立了路一级中央派遣机构,统管地方的财政、司法和军事等。这些变化表明 ( )

A.提高行政效率是各代当务之急 B.适度分权利于调动地方积极性

C.国家统一有助于行政体制改革 D.治理国家之策与吸取教训有关

19.在明代督抚始终是作为中央派遣官的身份出现的,到了清代才真正实现了地方化,成为地方大吏。督抚制度在内容上承袭了秦汉以来的近官出监地方的监察制度和地方管理制度,与汉朝的分州监察的刺史制度和使者巡行制度、唐代节度使制度等都有着历史上的渊源。据此可知,明清时期的督抚制度 ( )

A.突出监察与行政分权要求 B.继承发展了前朝政治制度

C.顺应了君主专制强化诉求 D.背离了中央集权发展趋向

20.元代行省长官在忽必烈时期主要执掌钱粮、户口、屯种、漕运等事务;成宗时,行省长官可统帅本省军队。当时规定,没有中书省、枢密院转发的诏旨,行省官员既不能更改赋税,也不能调动军队。据此可知元代 ( )

A.地方长官有较大独立性 B.重视对地方官员的监察

C.行省权力受到中央节制 D.专制主义皇权空前加强

21.阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐代设计出了一种君逸臣劳的宰相制度,集体议事能够提高决策的正确性;三省的划分又使宰相之间权力相互制衡,不至于产生一权独大的现象;宰相官阶的降低使得宰相权力削弱。因而可以说唐代的三省六部制度既能够保证政府对全国政务的处理,又抑制了相权的过分膨胀,它在皇权与相权之间找到了恰当的平衡。

材料二 吴晗先生认为,“这种把一切权力都揽在皇帝个人手中的高度集权状况,是在明朝以前从没有过的。所以封建专制主义经过一千几百年的发展,到了朱元璋的时候,形成了一个历史上从来没有过的高度中央集权的政治系统”。——材料一、二均摘编自《中国古代皇权与相权之争及其对制度变迁的影响》

(1)根据材料一分析,唐朝的宰相制度对唐朝君主专制制度的发展的意义。

(2)根据材料二和所学知识指出明代是怎样实现皇帝“高度集权”的。

(3)指出材料一到材料二的中枢权力的演变反映出的本质问题。

第1课 中国古代政治制度的形成与发展

参考答案

1.D 2.A 3.D 4.B 5.A 6.D 7.C 8.C 9.A 10.B 11.D 12.A 13.D

14.A 15.D 16.A 17.B 18.D 19.B 20.C

21.(1)削弱相权,加强君权;有利于减少皇帝决策的失误;提高了行政效率。

(2)废除宰相制度,权分六部;地方上废行省,设三司;设立内阁。

(3)君主专制不断强化,相权不断被削弱直至宰相被废除。

练习题

1.关于启的继位,古书中有不同记载。《史记·夏本纪》写道:“益让帝禹之子启。”《战国策·燕策一》记载:“启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。”这说明 ( )

A.久远的历史难以形成统一的定论B.世袭制代替禅让制是历史的必然

C.文献史料可以相互印证同一史实D.从公天下到家天下并非一帆风顺

2.学者研究发现殷商势力范围可细分为三层结构。第一层属商王直接控制区。第二层是殷商王室的族群及部分王室宗族所在。第三层属更富独立性的区域,相当于边域或域外区。材料表明商朝 ( )

A.实行了内外服制 B.进行了层层分封 C.王权专制已出现 D.以宗法血缘建国

3.下表是周王室分封情况一览表,对该表解读正确的是 ( )

国名 对象 地理位置 国名 对象 地理位置

晋 王室 子弟 今山西 齐 功臣 今山东北部

卫 王室 子弟 今河 南北部 宋 商朝 后裔 今河南南部

鲁 王室 子弟 今山 东南部 燕 王室 子弟 今北京一带

注:古黄河流域的山西、山东是当时的主要农业区

A.周王室同姓分封占次要地位 B.家天下制度由此开始

C.宗室贵族的封地大多比较贫瘠 D.分封对象具有多样性

4.西周时期,一些贵族大臣可以对周王“谏议”,平民也可以对朝政发表意见或评论,平民的意见有时会影响周王的决策。这反映出当时 ( )

A.贵族等级制度开始瓦解B.原始民主传统尚存

C.新兴地主阶级力量增强D.周王失去共主地位

5.秦所创立的皇帝制度,把最崇高的名号、最显赫的地位、最根本的权力集中到君主一人身上;通过朝议、文书、舆服、陵寝等相关规定,把“君尊臣卑”的政治伦理制度化。这体现了 ( )

A.皇权至上是皇帝制度的核心B.历史文化传统的深远影响

C.政治伦理与宗法血缘相结合D.权力分配和运行的合理性

6.秦朝实行三公九卿制,其中:丞相负责协助皇帝处理全国政务,御史大夫负责颁布诏令、管理奏章和监察文武百官,太尉负责军事。这反映了此制度 ( )

A.使各部门独立行使职权 B.容易造成皇权旁落局面

C.分割了皇帝的部分权力 D.蕴含了分权制约的理念

7.许倬云在《万古江河》中认为秦朝某一制度“不同于封建制度,一在政令出于中央,一在流官代替了世袭”。该制度是 ( )

A.内外服制 B.分封制 C.郡县制 D.行省制

8.秦朝规定各级官僚机构均以文书行政,“毋口请”,并形成了严密的文书行政管理制度,还建立了以邮传为中心的文书传送系统。秦朝的这种做法 ( )

A.确立了中央集权制度 B.实现了思想统一

C.提高了国家治理能力 D.导致了暴政统治

9.某学者指出:“武帝(指汉武帝)朝的丞相群体不同于高祖时的功臣丞相,又不类于昭宣后的学术丞相,武帝朝丞相是汉代丞相的转折。”这里的“转折”是指 ( )

A.重用近臣,设立中朝 B.重武轻文,内外相制

C.重儒轻道,学术争鸣 D.设立刺史,加强监管

10.唐朝元和年间,有大臣上书请求减少内外官俸钱,但朝廷草拟的关于减少俸钱的诏书被给事中崔祐驳回,皇帝最后采纳了崔祐的意见。据此推知,崔祐所属的部门应是 ( )

A.中书省 B.门下省 C.尚书省 D.吏部

11.秦朝,丞相一人之下,万人之上;汉朝,设立“中外朝”制度;唐朝,实行群相制;明朝,废丞相,设内阁。中国古代丞相地位的变迁表明 ( )

A.丞相大多擅权专政 B.监察官员恪尽职守

C.地方官员越权上奏 D.专制皇权不断加强

12.唐贞观年间根据山川形势把全国划为10道,开元年间增至15道,其分布变化如下图。这种变化反映了唐朝 ( )

A.中央强化对地方的监察 B.藩镇割据局面开始形成

C.地方行政区划反复调整 D.地方行政区划日趋精细

13.行省是元朝统治时期广泛设立于全国的地方行政区。“省”的本意为“宫禁”,引申为中枢机要、行政机构的名称,因此行省最初是指临时性的中央派出机构,取“代表中央行使权力”之意。对此理解正确的是 ( )

A.元朝设置行省的主要目的是加强君主专制

B.行省一直是中央派出的临时机构

C.行省制是对郡县制的否定和对中央集权制度的挑战

D.行省具有中央派出机构和地方最高官府的双重性质

14.秦朝在中央设立三公,并规定丞相的职位出现空缺,御史大夫可以递补。这样一来丞相就要小心谨慎,以免遭御史大夫弹劾而官职不保。这一做法的主要目的是 ( )

A.制约相权以加强君主专制 B.确定皇权至上不可僭越的地位

C.建立完整的中央集权体制 D.重视官员素质并打破特权垄断

15.魏晋时期,三省六部制已经出现雏形。原来的三公九卿制依然存在,虽然更多地成为一种名誉官衔,但不排除特殊情况下重新掌握实际权力的可能。由此可知魏晋时期 ( )

A.社会动荡导致君权旁落 B.中央决策和行政体系完备

C.门阀势力控制中央政权 D.中枢机构运行呈双轨局面

16.738年,唐玄宗在三省之外另设置翰林学士院,负责一部分诏书的起草工作。805 年,唐宪宗继位后又规定:朝廷的制诰、诏令、赦文等都由翰林学士执笔,中书舍人只能起草一些不太重要的文书。由于翰林院在宫禁之内,故称翰林学士为“内制”,而中书省在皇城,故称中书舍人为“外制”。这一做法表明唐朝中后期 ( )

A.中枢机构权力的转移 B.通过中外朝制度削弱相权

C.官员选拔途径的扩大 D.集思广益以提高行政效率

17.日本学者宫崎市定将宋代视为“看不见篡夺”的时代。他认为“在唐以前的中世”“强有力的贵族一旦压倒皇室,就要发生篡夺”。“宋以后,便看不见篡夺了,天子的地位非常稳定。”宫崎市定作出上述判断的依据可能是宋代 ( )

A.杯酒释兵权,皇权达到顶峰 B.采用二府三司制,维护君主权威

C.设监察御史,完善监察体系 D.派遣文官任知州,加强中央集权

18.唐代州的人口、面积远远小于汉代的郡;与汉代郡守可自行辟除下级官员不同,唐代州的下属官员一般由中央任命。到了宋代,在州、县之上还设立了路一级中央派遣机构,统管地方的财政、司法和军事等。这些变化表明 ( )

A.提高行政效率是各代当务之急 B.适度分权利于调动地方积极性

C.国家统一有助于行政体制改革 D.治理国家之策与吸取教训有关

19.在明代督抚始终是作为中央派遣官的身份出现的,到了清代才真正实现了地方化,成为地方大吏。督抚制度在内容上承袭了秦汉以来的近官出监地方的监察制度和地方管理制度,与汉朝的分州监察的刺史制度和使者巡行制度、唐代节度使制度等都有着历史上的渊源。据此可知,明清时期的督抚制度 ( )

A.突出监察与行政分权要求 B.继承发展了前朝政治制度

C.顺应了君主专制强化诉求 D.背离了中央集权发展趋向

20.元代行省长官在忽必烈时期主要执掌钱粮、户口、屯种、漕运等事务;成宗时,行省长官可统帅本省军队。当时规定,没有中书省、枢密院转发的诏旨,行省官员既不能更改赋税,也不能调动军队。据此可知元代 ( )

A.地方长官有较大独立性 B.重视对地方官员的监察

C.行省权力受到中央节制 D.专制主义皇权空前加强

21.阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐代设计出了一种君逸臣劳的宰相制度,集体议事能够提高决策的正确性;三省的划分又使宰相之间权力相互制衡,不至于产生一权独大的现象;宰相官阶的降低使得宰相权力削弱。因而可以说唐代的三省六部制度既能够保证政府对全国政务的处理,又抑制了相权的过分膨胀,它在皇权与相权之间找到了恰当的平衡。

材料二 吴晗先生认为,“这种把一切权力都揽在皇帝个人手中的高度集权状况,是在明朝以前从没有过的。所以封建专制主义经过一千几百年的发展,到了朱元璋的时候,形成了一个历史上从来没有过的高度中央集权的政治系统”。——材料一、二均摘编自《中国古代皇权与相权之争及其对制度变迁的影响》

(1)根据材料一分析,唐朝的宰相制度对唐朝君主专制制度的发展的意义。

(2)根据材料二和所学知识指出明代是怎样实现皇帝“高度集权”的。

(3)指出材料一到材料二的中枢权力的演变反映出的本质问题。

第1课 中国古代政治制度的形成与发展

参考答案

1.D 2.A 3.D 4.B 5.A 6.D 7.C 8.C 9.A 10.B 11.D 12.A 13.D

14.A 15.D 16.A 17.B 18.D 19.B 20.C

21.(1)削弱相权,加强君权;有利于减少皇帝决策的失误;提高了行政效率。

(2)废除宰相制度,权分六部;地方上废行省,设三司;设立内阁。

(3)君主专制不断强化,相权不断被削弱直至宰相被废除。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理