河南省郑州市2022-2023学年高一下学期期末考试语文试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 河南省郑州市2022-2023学年高一下学期期末考试语文试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 4.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-01 13:26:50 | ||

图片预览

文档简介

郑州市2022-2023学年高一下学期期末考试

语文试题卷

本试卷分试题卷和答题卡两部分。考试时间150分钟,满分150分。考生应首先阅读答题卡上的文字信息,然后在答题卡上作答。在试题卷上作答无效。

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读I(本题共5小题,17分)阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

中国木构建筑中由四根柱子围成的空间称作"间",它是中国古建筑空间组合的基本单元。“间”按照纵横拼合可以形成多种建筑形式。“间”的正面叫“开间”或“面阔”,“间”的纵深叫作“进深”。几个开间并联一起,它的总宽度叫做“通面阔”,几个进深的总深度叫做“通进深”。

建筑中各开间的名称因所在位置不同而有不同的称谓,正中一间称明间,左右侧的称次间,再外的称梢间,最外的称尽间,九开间以上的增加次间数。在建筑设计中,一般是采取明间略大的方式,目的是既要满足功能上的需要,又可以使建筑外观达到主次分明的艺术效果。

以上是就单体建筑的平面布局来说的。而组群建筑的艺术处理,则随着组群的性质与规模大小采取各种不同的布局方式。较多的布局手法是采用均衡对称的方式,沿纵轴线与横轴线布局。以纵轴为主、横轴为辅的形式最多,但也有纵横二轴线并重的,只有局部有轴线或者完全没有轴线的也有。

庭院的布局基本采取两种形式。一种是在纵轴线上先配置主要建筑,再在主要建筑的两侧或对面布置若干座次要建筑,组合成封闭性的空间,称为四合院。这种布局方式通过庭院的数量、形状、大小及木构建筑的形体、式样、材料、色彩等的变化,可以达到千变万化的艺术效果。

另一种庭院布局是“廊院式”。这种布局的方法就是在纵轴线上建立主要建筑和次要建筑,再于院子的左右两侧用回廊将若干个单体建筑联系起来,构成一个完整的格局,称为“廊院式”。这种用回廊与殿堂等建筑相结合的做法,在空间上可以收到高低错落、变化万千的艺术效果。

较大的组群建筑如宫殿、坛庙等建筑,多用各种附属建筑来衬托主体建筑。为加强建筑的巍峨气势,组群建筑的宫殿正门一般采用巨大的形体,并建于高台或城垣之上。正门以内,沿着纵轴线一个接一个地纵向布置若干庭院。而每个庭院的形状、大小和围绕庭院的门、殿、廊庑及其组合形式构成一峰高过一峰的形势,再加上地平标高的逐步加高和建筑形体的逐步加大,遂使建筑组群有层次、有深度的空间变化达到高潮。如北京故宫以天安门为序幕,前三殿为高潮,景山作收尾,就是这种布局手法的最好范例。

(摘编自许树安等《中国古建筑的风格与特点·富于变化的建筑群组布局》)

材料二:

最后的一点关于中国建筑特征的,自然是它的特种的平面布置。平面布置上最特殊处是绝对本着均衡相称的原则,左右均分的对峙。这种分配倒并不是由于结构,主要原因是起于原始的宗教思想和形式,社会组织制度,人民俗习,后来又因喜欢守旧仿古,多承袭传统的惯例。结果均衡相称的原则变成中国特有的一个固执嗜好。

例外于均衡布置建筑,也有许多。因庄严沉闷的布置,致激起故意浪漫的变化;此类若园庭、别墅,宫苑楼阁者是平面上极其曲折变幻,与对称的布置正相反其性质。中国建筑有此两种极端相反布置,这两种庄严和浪漫平面之间,也颇有混合变化的实例,供给许多有趣的研究,可以打消西人浮躁的结论,谓中国建筑布置上是完全的单调而且缺乏趣味。但是画廊亭阁的曲折纤巧,也得有相当的限制。过于勉强取巧的人工虽可令寻常人惊叹观止,却是审美者所最鄙薄的。

(摘编自林徽因《论中国建筑之几个特征》)

材料三:

在艺术创作中,往往有一个重复和变化的问题:只有重复而无变化,作品就必然单调枯燥;只有变化而无重复,作品就容易陷于散漫零乱。在有“持续性”的作品中,这一问题特别重要。所谓“持续性”,有些是时间的持续,有些是在空间转移上的持续。但是由于作品或者观赏者由一个空间逐步转入另一个空间,所以同时也具有时间的持续性,成为时间、空间综合的持续。

音乐就是一种时间持续的艺术创作。我们往往可以听到在一首歌曲或乐曲从头到尾持续的过程中,总有一些重复的乐句、乐段——或者完全相同,或者略有变化,作者通过这些重复而取得整首乐曲的统一性。

音乐中的主题和变奏也是在时间持续的过程中,通过重复和变化而取得统一的另一例子。在舒伯特的《鳟鱼》五重奏中,我们可以听到持续贯串全曲的、极其朴素明朗的“鳟鱼”主题和它层出不穷的变奏。但是这些变奏又万变不离其“宗”——主题。水波涓涓的伴奏也不断地重复着,让你形象地看到几条鳟鱼在这片伴奏的“水”里悠然自得地游来游去嬉戏,从而使你“知鱼之乐”焉。

舞台上的艺术大多是时间与空间的综合持续。几乎所有的舞蹈都要将同一动作重复若干次,并且往往将动作的重复和音乐的重复结合起来,但在重复之中又给以相应的变化;通过这种重复与变化以突出某一种效果,表达出某一种思想感情。

在绘画的艺术处理上,有时也可以看到这一点。

这种重复与变化的统一在建筑物形象的艺术效果上起着极其重要的作用。历史中最杰出的一个例子是北京的明清故宫。从天安门到端门、午门是一间间重复着的“千篇一律”的朝房。再进去,太和门和“前三殿”与乾清门和“后三殿”的大同小异的重复,就更像乐曲中的主题和“变奏”;每一座的本身也是许多构件和构成部分的重复;而东西两侧的廊、庑、楼、门,又是比较低微的,以重复为主但亦有相当变化的“伴奏”。然而整个故宫,它的每一个组群,每一个殿、阁、廊、门却全部都是按照统一规格、统一形式建造的,连彩画、雕饰也尽如此,都是无尽的重复。但是,从天安门一步步走进去,就如同置身于一幅大“手卷”里漫步。那些殿堂、楼门、廊庑虽然制作方法千篇一律,然而每走几步,前瞻后顾、左睇右盼,那整个景色、轮廊、光影,却都在不断地改变着;一个接着一个新的画面出现在周围,千变万化。

翻开一部世界建筑史,凡是较优秀的个体建筑或者组群,一条街道或者一个广场,往往都以建筑物形象重复与变化的统一而取胜。说是千篇一律,却又千变万化。每一条街都是一轴“手卷”、一首“乐曲”。千篇一律和千变万化的统一在城市面貌上起着重要的作用,

(摘编自梁思成《千篇一律与千变万化——音乐、绘画、建筑之间的通感》)

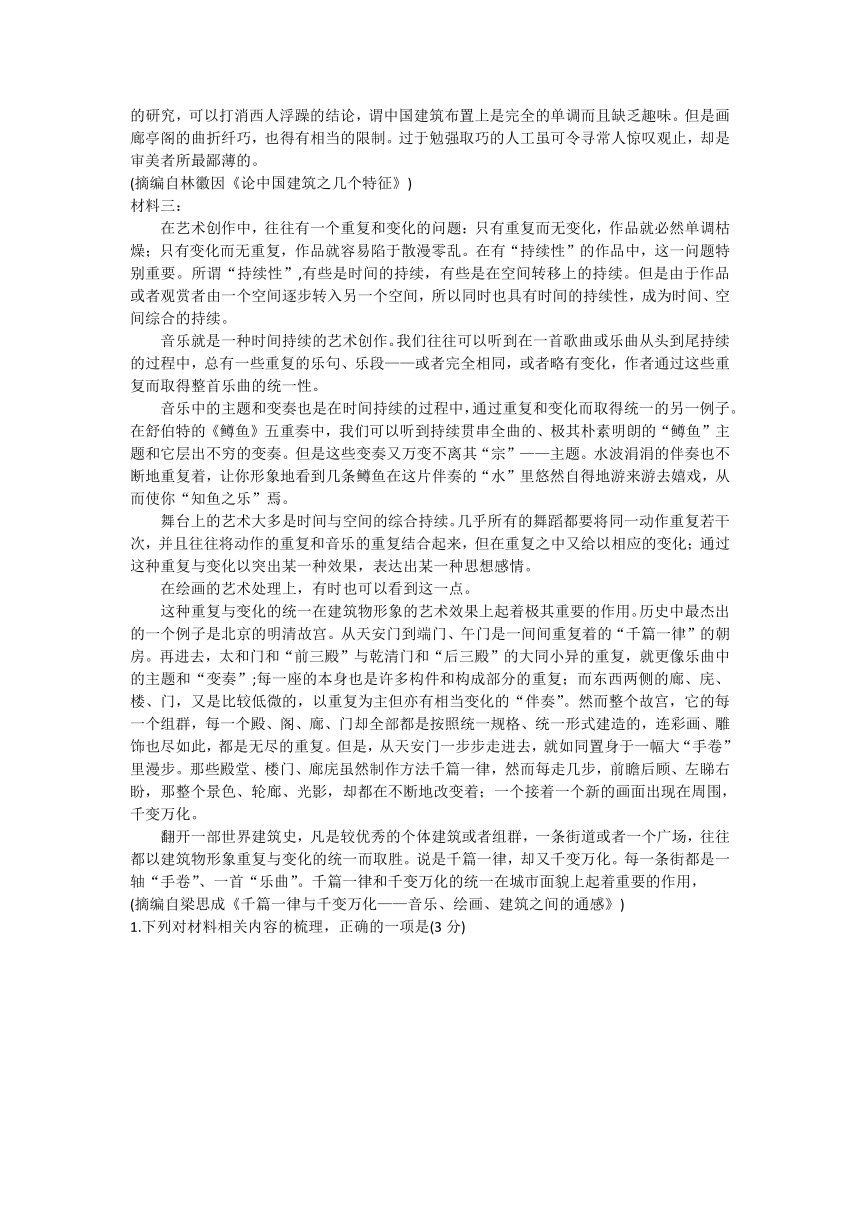

1.下列对材料相关内容的梳理,正确的一项是(3分)

2.下列对材料相关内容的分析和评价,不正确的一项是(3分)

A.材料一以北京故宫为例,用“序幕”“高潮”“收尾”等词语,生动阐释了组群建筑有层次、有深度的布局手法。

B.材料二既点明了中国建筑具有庄严与浪漫混合变化的特征,又强调了追求画廊亭阁曲折纤巧的做法不可取。

C.材料三第三段以舒伯特的《鳟鱼》五重奏为例,论说了音乐的主题和变奏通过重复与变化取得统一,具体形象。

D.材料一、二着重介绍中国建筑的特征,材料三将建筑与音乐、绘画等相结合,阐释了艺术创作的“变”与"不变"。

3.下列选项,不适合作为论据来支撑材料三中心论点的一项是(3分)

A.张择端的《清明上河图》利用树木、船只、房屋等的共同特征、重复排列取得几条街道的统一性,重复之中有无穷变化。

B.李公麟的《放牧图》整幅手卷展现无数匹马的形象,就像一首乐曲,用放牧者和马匹分成几个“主题”和“变奏”的“乐章”。

C.阿房宫占地极广,从骊山北边建起,折而向西,直通咸阳,整个建筑群包括许多座楼阁,像蜂房、水涡一样稠密层叠。

D.颐和园的长廊看起来是无尽重复,可谓千篇一律,但走到长廊以前的乐寿堂临湖回廊墙上的花窗各具一格、千变万化。

4.材料一和材料二都提到中国建筑的平面布局特征,请分别说明其阐说思

路。(4分)

5.《红楼梦》中描写荣国府的这段文字可以体现中国建筑哪些布局特征和艺术美感 请结合材料简要分析。(4分)

林黛玉扶着婆子的手,进了垂花门。两边是抄手游廊,当中是穿堂,当地放着一个紫檀架子的大理石的大插屏。转过插屏,小小的三间厅。厅后就是后面的正房大院。正面五间上房,皆是雕梁画栋。两边穿山游廊厢房,挂着各色鹦鹉画眉等鸟雀。

(注:抄手游廊指我国传统院落中沿着院落外缘布置的走廊,形似人抄手时胳膊和手形成的环的形状,故名。穿山游廊指在房屋的山墙上开门连接起来的走廊,又称钻山游廊。)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,18分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

变形记(节选)卡夫卡

①大概在变形一个月以后,妹妹葛蕾特注意到了格里高尔新发现的娱乐——他的脚总要在爬过的地方留下一种黏液——于是她想到应该让他有更多地方可以活动,得把挡路的家具搬出去……

②在拖了至少一刻钟之后,母亲提出相反的意见,说这张柜子还是放在原处的好。不幸的是,妹妹却有不同的看法。母亲的劝说只能使她决心不仅仅搬走柜子和书桌,而且还要搬走一切,只剩那张不可缺少的沙发。

③妹妹和母亲跑过来跑过去,轻声叫喊以及家具在地板上的拖动,这一切给了他很大影响。尽管他拼命把头和腿都蟾成一团紧贴在地板上,他也不得不承认他忍受不了多久了。她们在搬清他房间里的东西,把他的一切都拿走……因此他冲出去了,他看见了对面的那面墙,靠墙的东西已给搬得七零八落了,墙上那幅穿皮大衣的女士的像吸引了他,格里高尔急忙爬上去,紧紧地贴在镜面玻璃上。至少,这幅完全藏在他身子底下的画是谁也不许搬走的。

④没多久她们就又往里走来了。“那么,现在再搬什么呢 ”葛蕾特说着向周围扫了一眼。母亲向旁边跨了一步,看到了印花墙纸上那一大团棕色的东西,她还没有真的理会到她看见的正是格里高尔,就用嘶哑的声音大叫起来;“啊,天哪,啊,天哪!"接着就双手一摊倒在沙发上,一动也不动了。“唉,格里高尔!"他妹妹喊道,对他又是挥拳又是瞪眼。自从变形以来这还是她第一次直接对他说话。她跑到隔壁房间去拿什么香精来使母亲从昏厥中苏醒过来。格里高尔也想帮忙,可是他已经紧紧地粘在玻璃上;接着他就跟在妹妹后面奔进房间,好像他与过去一样,真能给她什么帮助似的;可是他马上就发现,自己只能无可奈何地站在她后面;妹妹正在许许多多小瓶子堆里找来找去,一只瓶子掉到地板上,打碎了;一块玻璃片划破了格里高尔的脸,不知什么腐蚀性的药水溅到了他身上;葛蕾特才愣住一小会儿,就马上抱起所有拿得了的瓶子跑到母亲那儿去了;还用脚砰地把门关上。格里高尔如今和母亲隔开了,她就是因为他也许快要死了;他被自我谴责和忧虑折磨着,就在墙壁、家具和天花板上到处乱爬起来,最后,在绝望中,他觉得整个房间竟在他四周旋转,就掉了下来,跌落在大桌子的正中夹。

⑤过了一小会儿,门铃响了。进来的是他的父亲。“出了什么事 ”他一开口就问。葛蕾特显然把头埋在父亲胸口上,因为她的回答听上去闷声闷气的;“妈妈刚才晕过去了,不过这会儿已经好点了。格里高尔逃了出来。”

⑥“果然不出我的所料,”他父亲说,“我不是告诉过你们吗,可是你们这些女人根本不听。”格里高尔现在必须设法让父亲息怒,因为他既来不及也无法替自己解释。因此他赶忙爬到自己房间的门口,蹲在门前,好让父亲从客厅里一进来便可以看见自己的儿子乖得很,一心想立即回自己房间,根本不需要赶。要是门开着,他马上就会进去的。

⑦可是父亲在目前的情绪下完全无法体会他那细腻的感情。“啊!”他一露面就喊道,声音里满满的狂怒。格里高尔抬起头来瞧他的父亲。啊,这难道真是他父亲吗 从前,每逢格里高尔动身出差,他父亲总是疲累不堪地躺在床上;格里高尔回来过夜总看见他穿着睡衣靠在一张长椅里,他连站都站不起来。现在他身子笔直地站着,穿一件有金色钮扣的漂亮的蓝制服,这通常是银行的杂役穿的;他那厚实的双下巴鼓出在上衣坚硬的高领子外面;从他浓密的睫毛下面,那双黑眼睛射出了咄咄逼人的光芒。他板着严峻的脸朝格里高尔冲来,他把脚举得老高,格里高尔一看到他那大得惊人的鞋后跟简直吓呆了。不过格里高尔不敢冒险听任父亲摆弄,他知道从自己新生活的第一天起,父亲就是主张对他采取严厉措施的。因此他就在父亲的前头跑了起来,父亲停住他也停住,父亲稍稍一动他又急急地奔跑。可是,这样跑他也支持不了多久,因为他父亲迈一步,他就得动好多下。他已经感到气喘不过来了,他跌跌撞撞地向前冲,连眼睛都几乎睁不开来——正在这时,突然有一样扔得不太有力的东西飞了过来,落在他紧后面,这是一个革果;紧接着第二个苹果又扔了过来,他父亲决心要轰炸他了!紧跟着马上飞来了另一个,正好打中了他的背,并且还陷了进去;格里高尔挣扎着往前爬,仿佛能把这种可惊的莫名其妙的痛苦留在身后似的;可是他觉得自己好像被钉住在原处,就六神无主地瘫在地上。在清醒的最后一刹那,他瞥见他的房门猛然打开,母亲抢着跑了过来。他看见母亲绊着裙子径直向父亲奔去,紧紧地接住他,双手围在父亲的脖子上,求他别伤害儿子的生命——可是这时,格里高尔的眼光已经逐渐暗淡了下去。

⑧格里高尔所受的重创使他有一个月不能行动——那个苹果还一直留在他的身上,没人敢去取下来……(有删改)

6.下列对文本相关内容的理解分析,不正确的一项是(3分)

A.第③段写格里高尔拼命把头和腿蜷成一团紧贴地板,表明他起初对进人房间搬走家具的母亲和妹妹采取的态度是忍受。

B.本文多处内容能表现格里高尔“虫身人心”的特点,如他的甲虫外形使母亲受惊昏厥,与母亲隔开后他又自我谴责和忧虑等。

C.第⑦段写格里高尔的眼光“已经逐渐暗淡了下去”,这是因为他被父亲追、用苹果砸,从而对父亲失望、怨恨,心灰意冷。

D.由教材节选部分可知,格里高尔变成一只巨大甲虫,与他变形前承受的巨大生存压力有关,如工作上遭压榨、替父亲还债等。

7.下列对文本艺术特点的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)

A.本文运用荒诞手法,描写了格里高尔变成甲虫后凄苦无助的生活,展示出普通人生存的荒谬处境。

B.第⑦段运用了对比手法,既有父亲在儿子变形前后状态的对比,又有父亲与变成甲虫的儿子的对比。

C.房间里的家具是格里高尔作为“人”生活的一种象征,家具被移出意味着他的境地变得更加“非人”。

D.本文用愤激的语调,充满同情地叙述了格里高尔“变形”后的生活遭遇,揭示了人被“异化”的主题。

8.请结合文本内容,简要分析妹妹、母亲、父亲对格里高尔的态度。(6分)

9.文中三处画线部分都写到格里高尔的“爬”,请结合文本简要分析其心理的不同。(6分)

二、古代诗文阅读(45分)

(一)文言文阅读(本题共6小题,28分)

阅读下面的文言文,完成10~15题。

文本一:

入国而不存其士,则亡国矣。见贤而不急,则缓其君矣。非贤无急,非士无与虑国。缓贤忘士,而能以其国存者,未曾有也。

臣下重其爵位而不言,近臣则喑,远臣则喻,怨结于民心。谄谀在侧,善议障塞,则国危矣。桀纣不以其无天下之士邪 杀其身而丧天下。故曰:“归国宝,不若献贤而进士。”

(节选自《墨子·亲士》)

文本二:

古之养奇杰也,任之以权,尊之以爵,厚之以禄,重之以思,责之以措置天下之务,而易其平居自纵之心,故不待放恣而后为乐。今则不然奇杰无尺寸之柄位一命之爵食斗升之禄者过半彼又安得不越法逾礼而自快耶我又安可急之以法,使不得泰然自纵耶 今我绳之以法,亦已急矣。急之而不已,而随之以刑,则彼有北走胡、南走越耳。噫!无事之时既不能养,及其不幸一旦有边境之患,繁乱难治之事而后优诏以召之,丰爵重禄以结之,则彼已憾矣。夫彼固非纯忠者也,又安肯默然于穷困无用之地而已耶

况当今天下未甚至治,而奇杰之士,复有困于簿书、米盐间者,则反可不议其能而恕之乎 所宜哀其才而贯其过,无使为刀笔吏所困,则庶乎尽其才矣。

或曰:“奇杰之士有过得以免,则天下之人孰不自谓奇杰而欲免其过者 是终亦溃法乱教耳。”曰:“是,则然矣。然而奇杰之所为,必挺然出于众人之上,苟指其已成之功以晓天下,俾得以赎其过。而其未有功者,则委之以难治之事,而责其成绩,则天下之人不敢自谓奇杰,而真奇杰者出矣。”

(节选自苏洵《养才》)

10.下列各组语句中,加点词的意义和用法相同的一项是(3分)

A.桀纣不以其无天下之士邪 以吾一日长乎尔

B.不若献贤而进士 若属皆且为所虏

C.任之以权 权,然后知轻重

D.急之而不已 无能为也已

11.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)

A.今则不然/奇杰无尺寸之柄位/一命之爵/食斗升之禄者过半/彼又安得不越法逾礼/而自快耶/

B.今则不然/奇杰无尺寸之柄位/一命之爵/食斗升之禄者过半/彼又安得不越法逾礼而自快耶/

C.今则不然/奇杰无尺寸之柄/位一命之爵/食斗升之禄者过半/彼又安得不越法逾礼而自快耶/

D.今则不然/奇杰无尺寸之柄/位一命之爵/食斗升之禄者过半/彼又安得不越法逾礼/而自快耶/

12.下列对文中加点词语相关内容的解说,不正确的一项是(3分)

A.爵位,又称世爵,周代有公、侯、伯、子、男五爵,《鸿门宴》中“项伯”即是称其爵位。

B.越,我国古代南方部族名,当时江、浙、闽、粤之地为越族所居,称为“百越”。

C.穷,本指困厄、处于困境,后引申为不得志,没有出路。本文意思是不得志。

D.刀笔吏,一般是指主办文书的官吏,又特指主管诉讼的官吏。本文指的是前者。

13.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)

A.文本一认为如果臣子只重爵位不论国事,近臣远臣不言,百姓生怨,佞人在侧,善议受阻,那么国家就会危险。

B.古代供养奇杰之才,给他们高官厚禄,委以重任,改变平时的自纵之心,所以他们平日没有闲暇放纵享乐。

C.国家安定时不供养人才,等到边境有难、事情繁杂混乱难以对付时,才优厚对待奇杰之才,他们早已心有不满。

D.有人认为奇杰之才有过失免受处罚会让人自称奇杰而想免除过失,终会使法律礼教混乱,作者对此有不同看法。

14.把选文中画横线的句子和课文中的重要句子翻译成现代汉语。(12分)

(1)苟指其已成之功以晓天下,俾得以赎其过。(4分)

(2)王无异于百姓之以王为爱。以小易大,彼恶知之 (《齐桓晋文之事》)(4分)

(3)虽董之以严刑,振之以威怒,终苟免而不怀仁,貌恭而不心服。(《谏太宗十思疏》)(4分)

15.两个文本都谈到"人才",但侧重点各有不同,请结合内容简要说明。(4分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)阅读下面这首宋词,完成16~17题。

水调歌头·过岳阳楼作①张孝祥

湖海倦游客,江汉有归舟。西风千里,送我今夜岳阳楼。日落君山云气,春到沅湘草木,远思渺难收。徙倚栏干久,缺月挂帘钩。

雄三楚,吞七泽,隘九州。人间好处,何处更似此楼头 欲吊沉累②无所,但有渔儿樵子,哀此写离忧。回首叫虞舜,杜若③满芳洲。

[注]①本词作于宋孝宗乾道五年(1169年),张孝祥自请出任闲职获准后,离开荆州(今湖北江陵),乘舟沿江东归。②沉累;指屈原沉湘,亦曰“湘累”。无罪被迫而死曰“累”。③杜若:杜若花,一种香草。

16.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.“日落”三句直接写登楼远眺之景,词人触景生情,生发感触,思绪难平。

B.“徙倚”二句描绘了词人徘徊良久、倚栏凝思的形象和月如帘钩挂的画面。

C.本词下片起句和杜甫《登岳阳楼》颌联,都精炼动词,写出了岳阳楼的雄伟。

D.本词下片排比和问句的使用,既令语气起伏,也增添了词作豪迈昂扬的气概。

17.本词表达了词人哪些情感 请结合内容简要分析。(6分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,8分)

18.补写出下列句子中的空缺部分。(8分)

(1)王安石《答司马谏议书》中“________,_________”两句,解释了变法并非生事。

(2)苏洵《六国论》开篇即提出中心论点“__________”,又在后文对治国者提出“_________”的忠告。

(3)杜甫《登岳阳楼》的尾联“__________,______________”两句,写出了诗人凭栏遥望北方,忧国伤时。

(4)王安石《桂枝香·金陵怀古》中“__________,________”两句,抒发了金陵繁华不再、烟草依旧的感慨。

三、语言文字运用(20分)

为丰富校园文化生活,学校拟举办“红楼”文化节,各社团积极筹备相关活动。假如你是本次校园文化节的负责人,请协助如下社团完成相关任务。

任务一

文学社拟在文化节期间组织一场“红楼”读书会,下面是社员准备在会上分享的部分内容,其中有需要斟酌之处,请你组织大家积极讨论并做出恰当选择。

人物的语言是其思想性格的反映。只有那种恰如其分的语言,才能显示人物的个性特征,从而使艺术形象①。《红楼梦》中写了大观园内外几百个人物,有的往往只有三言两语,但性格各异。

曹雪芹在表现人物个性的时候,往往采用“画眼睛”的方法,如“敏”探春、“时”宝钗、“憨”湘云、“呆”香菱、“贤”袭人、“俏”平儿等。在《红楼梦》中,独具艺术的慧眼在曹雪芹身上体现,寻找出了每个人物身上独有的性情与思想,从而使“女儿国”话语缤纷、千姿百态的生动景象。

《红楼梦》中的人物性格典型,但典型并不意味着单一。以风姐为例,曹雪芹将凤姐置于各种各样的场合,呈现出她多样的语言表现形式,出色地刻画了她复杂微妙的典型性格。

曹雪芹还根据人物特点,恰当选用了群众语言的精髓——谚语、歇后语、俗语等,从而使人物语言更具表达力和说服力。毛泽东同志曾说:“人民的语汇是很丰富的,生动活泼的,表现实际生活的。”曹雪芹正是善于“博采口语”,从而使作品语言毫无② 的弊病。现实主义艺术大师曹雪芹为大观园中众多人物凝炼的个性化语言,真正达到了③ 的地步,不少话语都收到了“掷地作金石声”的艺术效果。

19.请在文中横线处填写恰当的成语。(3分)

20.文中画横线的句子有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅,可少量增删词语,不得改变原意。(4分)

任务二

手工社拟在文化节上制作一套“红楼梦”文创书签赠送给参与活动的同学,请你组织大家积极讨论并做出恰当选择。

21.下列花签都出自《红楼梦》,与之依次对应的人物全都正确的一项是(3分)

①牡丹——任是无情也动人

②杏花——日边红杏倚云栽

③老梅——竹篱茅舍自甘心

④海棠——只恐夜深花睡去

⑤芙蓉——莫怨东风当自嗟

A.妙玉 宝钗 李纨 黛玉 香菱

B.宝钗 探春 李纨 湘云 黛玉

C.李纨 宝钗 妙玉 湘云 香菱

D.黛玉 探春 妙玉 宝钗晴雯

任务三

话剧社拟创编一台多幕剧来参与本次文化节,请你帮助此次话剧演出的导演完成以下任务。

《红楼梦》第四十四回《变生不测风姐泼醋喜出望外平儿理妆》中,贾琏变生不测,风姐泼醋,贾琏逞威,二人都拿平儿出气。横遭打骂的平儿被李纨拉人大观园,被宝玉让进怡红院。下面材料是宝玉、宝钗、袭人对平儿的劝说:

①劝道:“你是个明白人。素日凤丫头何等待你。今儿不过他多吃了一口酒,他可不拿你出气,难道倒拿别人出气不成!别人又笑话他吃醉了。你只管这会子委屈,素日你的好处,岂不都是假的了 "

②笑道:“二奶奶素日待你好,这不过是一时气急了。”

③忙劝道:“好姐姐,别伤心,我替他们两个赔个不是罢。”

请将台词分配给相应角色,并揣摩分析其说话口吻的不同及原因。(5分)

角色:①______②_____③

分析:

23.为更好地完成演出任务,话剧社编剧需要指导演员对《红楼梦》中同一人物不同称谓的妙处进行揣摩体会,如林黛玉多被人称作“林姑娘”,而宝玉却叫她“颦儿”。请再从小说中任选一个人物,列出别人对他或她与众不同的称谓,并分析其妙处。(5分)

人物:

称谓:

妙处:

四、写作(50分)

24.阅读下面的材料,根据要求写作。(50分)

有人认为,人生活在自然之中,自然也早已融入人的精神世界,滋养了人的生命,抚慰着人的心灵。但也有人认为,其实还是人自己丰盈了自己,自己拯救了自己。还有人说,自然如此,社会亦如是。

以上材料你怎么看 请写一篇文章,谈谈你的认识和思考。

要求:选准角度,确定立意;明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于700字。

语文试题卷

本试卷分试题卷和答题卡两部分。考试时间150分钟,满分150分。考生应首先阅读答题卡上的文字信息,然后在答题卡上作答。在试题卷上作答无效。

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读I(本题共5小题,17分)阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

中国木构建筑中由四根柱子围成的空间称作"间",它是中国古建筑空间组合的基本单元。“间”按照纵横拼合可以形成多种建筑形式。“间”的正面叫“开间”或“面阔”,“间”的纵深叫作“进深”。几个开间并联一起,它的总宽度叫做“通面阔”,几个进深的总深度叫做“通进深”。

建筑中各开间的名称因所在位置不同而有不同的称谓,正中一间称明间,左右侧的称次间,再外的称梢间,最外的称尽间,九开间以上的增加次间数。在建筑设计中,一般是采取明间略大的方式,目的是既要满足功能上的需要,又可以使建筑外观达到主次分明的艺术效果。

以上是就单体建筑的平面布局来说的。而组群建筑的艺术处理,则随着组群的性质与规模大小采取各种不同的布局方式。较多的布局手法是采用均衡对称的方式,沿纵轴线与横轴线布局。以纵轴为主、横轴为辅的形式最多,但也有纵横二轴线并重的,只有局部有轴线或者完全没有轴线的也有。

庭院的布局基本采取两种形式。一种是在纵轴线上先配置主要建筑,再在主要建筑的两侧或对面布置若干座次要建筑,组合成封闭性的空间,称为四合院。这种布局方式通过庭院的数量、形状、大小及木构建筑的形体、式样、材料、色彩等的变化,可以达到千变万化的艺术效果。

另一种庭院布局是“廊院式”。这种布局的方法就是在纵轴线上建立主要建筑和次要建筑,再于院子的左右两侧用回廊将若干个单体建筑联系起来,构成一个完整的格局,称为“廊院式”。这种用回廊与殿堂等建筑相结合的做法,在空间上可以收到高低错落、变化万千的艺术效果。

较大的组群建筑如宫殿、坛庙等建筑,多用各种附属建筑来衬托主体建筑。为加强建筑的巍峨气势,组群建筑的宫殿正门一般采用巨大的形体,并建于高台或城垣之上。正门以内,沿着纵轴线一个接一个地纵向布置若干庭院。而每个庭院的形状、大小和围绕庭院的门、殿、廊庑及其组合形式构成一峰高过一峰的形势,再加上地平标高的逐步加高和建筑形体的逐步加大,遂使建筑组群有层次、有深度的空间变化达到高潮。如北京故宫以天安门为序幕,前三殿为高潮,景山作收尾,就是这种布局手法的最好范例。

(摘编自许树安等《中国古建筑的风格与特点·富于变化的建筑群组布局》)

材料二:

最后的一点关于中国建筑特征的,自然是它的特种的平面布置。平面布置上最特殊处是绝对本着均衡相称的原则,左右均分的对峙。这种分配倒并不是由于结构,主要原因是起于原始的宗教思想和形式,社会组织制度,人民俗习,后来又因喜欢守旧仿古,多承袭传统的惯例。结果均衡相称的原则变成中国特有的一个固执嗜好。

例外于均衡布置建筑,也有许多。因庄严沉闷的布置,致激起故意浪漫的变化;此类若园庭、别墅,宫苑楼阁者是平面上极其曲折变幻,与对称的布置正相反其性质。中国建筑有此两种极端相反布置,这两种庄严和浪漫平面之间,也颇有混合变化的实例,供给许多有趣的研究,可以打消西人浮躁的结论,谓中国建筑布置上是完全的单调而且缺乏趣味。但是画廊亭阁的曲折纤巧,也得有相当的限制。过于勉强取巧的人工虽可令寻常人惊叹观止,却是审美者所最鄙薄的。

(摘编自林徽因《论中国建筑之几个特征》)

材料三:

在艺术创作中,往往有一个重复和变化的问题:只有重复而无变化,作品就必然单调枯燥;只有变化而无重复,作品就容易陷于散漫零乱。在有“持续性”的作品中,这一问题特别重要。所谓“持续性”,有些是时间的持续,有些是在空间转移上的持续。但是由于作品或者观赏者由一个空间逐步转入另一个空间,所以同时也具有时间的持续性,成为时间、空间综合的持续。

音乐就是一种时间持续的艺术创作。我们往往可以听到在一首歌曲或乐曲从头到尾持续的过程中,总有一些重复的乐句、乐段——或者完全相同,或者略有变化,作者通过这些重复而取得整首乐曲的统一性。

音乐中的主题和变奏也是在时间持续的过程中,通过重复和变化而取得统一的另一例子。在舒伯特的《鳟鱼》五重奏中,我们可以听到持续贯串全曲的、极其朴素明朗的“鳟鱼”主题和它层出不穷的变奏。但是这些变奏又万变不离其“宗”——主题。水波涓涓的伴奏也不断地重复着,让你形象地看到几条鳟鱼在这片伴奏的“水”里悠然自得地游来游去嬉戏,从而使你“知鱼之乐”焉。

舞台上的艺术大多是时间与空间的综合持续。几乎所有的舞蹈都要将同一动作重复若干次,并且往往将动作的重复和音乐的重复结合起来,但在重复之中又给以相应的变化;通过这种重复与变化以突出某一种效果,表达出某一种思想感情。

在绘画的艺术处理上,有时也可以看到这一点。

这种重复与变化的统一在建筑物形象的艺术效果上起着极其重要的作用。历史中最杰出的一个例子是北京的明清故宫。从天安门到端门、午门是一间间重复着的“千篇一律”的朝房。再进去,太和门和“前三殿”与乾清门和“后三殿”的大同小异的重复,就更像乐曲中的主题和“变奏”;每一座的本身也是许多构件和构成部分的重复;而东西两侧的廊、庑、楼、门,又是比较低微的,以重复为主但亦有相当变化的“伴奏”。然而整个故宫,它的每一个组群,每一个殿、阁、廊、门却全部都是按照统一规格、统一形式建造的,连彩画、雕饰也尽如此,都是无尽的重复。但是,从天安门一步步走进去,就如同置身于一幅大“手卷”里漫步。那些殿堂、楼门、廊庑虽然制作方法千篇一律,然而每走几步,前瞻后顾、左睇右盼,那整个景色、轮廊、光影,却都在不断地改变着;一个接着一个新的画面出现在周围,千变万化。

翻开一部世界建筑史,凡是较优秀的个体建筑或者组群,一条街道或者一个广场,往往都以建筑物形象重复与变化的统一而取胜。说是千篇一律,却又千变万化。每一条街都是一轴“手卷”、一首“乐曲”。千篇一律和千变万化的统一在城市面貌上起着重要的作用,

(摘编自梁思成《千篇一律与千变万化——音乐、绘画、建筑之间的通感》)

1.下列对材料相关内容的梳理,正确的一项是(3分)

2.下列对材料相关内容的分析和评价,不正确的一项是(3分)

A.材料一以北京故宫为例,用“序幕”“高潮”“收尾”等词语,生动阐释了组群建筑有层次、有深度的布局手法。

B.材料二既点明了中国建筑具有庄严与浪漫混合变化的特征,又强调了追求画廊亭阁曲折纤巧的做法不可取。

C.材料三第三段以舒伯特的《鳟鱼》五重奏为例,论说了音乐的主题和变奏通过重复与变化取得统一,具体形象。

D.材料一、二着重介绍中国建筑的特征,材料三将建筑与音乐、绘画等相结合,阐释了艺术创作的“变”与"不变"。

3.下列选项,不适合作为论据来支撑材料三中心论点的一项是(3分)

A.张择端的《清明上河图》利用树木、船只、房屋等的共同特征、重复排列取得几条街道的统一性,重复之中有无穷变化。

B.李公麟的《放牧图》整幅手卷展现无数匹马的形象,就像一首乐曲,用放牧者和马匹分成几个“主题”和“变奏”的“乐章”。

C.阿房宫占地极广,从骊山北边建起,折而向西,直通咸阳,整个建筑群包括许多座楼阁,像蜂房、水涡一样稠密层叠。

D.颐和园的长廊看起来是无尽重复,可谓千篇一律,但走到长廊以前的乐寿堂临湖回廊墙上的花窗各具一格、千变万化。

4.材料一和材料二都提到中国建筑的平面布局特征,请分别说明其阐说思

路。(4分)

5.《红楼梦》中描写荣国府的这段文字可以体现中国建筑哪些布局特征和艺术美感 请结合材料简要分析。(4分)

林黛玉扶着婆子的手,进了垂花门。两边是抄手游廊,当中是穿堂,当地放着一个紫檀架子的大理石的大插屏。转过插屏,小小的三间厅。厅后就是后面的正房大院。正面五间上房,皆是雕梁画栋。两边穿山游廊厢房,挂着各色鹦鹉画眉等鸟雀。

(注:抄手游廊指我国传统院落中沿着院落外缘布置的走廊,形似人抄手时胳膊和手形成的环的形状,故名。穿山游廊指在房屋的山墙上开门连接起来的走廊,又称钻山游廊。)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,18分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

变形记(节选)卡夫卡

①大概在变形一个月以后,妹妹葛蕾特注意到了格里高尔新发现的娱乐——他的脚总要在爬过的地方留下一种黏液——于是她想到应该让他有更多地方可以活动,得把挡路的家具搬出去……

②在拖了至少一刻钟之后,母亲提出相反的意见,说这张柜子还是放在原处的好。不幸的是,妹妹却有不同的看法。母亲的劝说只能使她决心不仅仅搬走柜子和书桌,而且还要搬走一切,只剩那张不可缺少的沙发。

③妹妹和母亲跑过来跑过去,轻声叫喊以及家具在地板上的拖动,这一切给了他很大影响。尽管他拼命把头和腿都蟾成一团紧贴在地板上,他也不得不承认他忍受不了多久了。她们在搬清他房间里的东西,把他的一切都拿走……因此他冲出去了,他看见了对面的那面墙,靠墙的东西已给搬得七零八落了,墙上那幅穿皮大衣的女士的像吸引了他,格里高尔急忙爬上去,紧紧地贴在镜面玻璃上。至少,这幅完全藏在他身子底下的画是谁也不许搬走的。

④没多久她们就又往里走来了。“那么,现在再搬什么呢 ”葛蕾特说着向周围扫了一眼。母亲向旁边跨了一步,看到了印花墙纸上那一大团棕色的东西,她还没有真的理会到她看见的正是格里高尔,就用嘶哑的声音大叫起来;“啊,天哪,啊,天哪!"接着就双手一摊倒在沙发上,一动也不动了。“唉,格里高尔!"他妹妹喊道,对他又是挥拳又是瞪眼。自从变形以来这还是她第一次直接对他说话。她跑到隔壁房间去拿什么香精来使母亲从昏厥中苏醒过来。格里高尔也想帮忙,可是他已经紧紧地粘在玻璃上;接着他就跟在妹妹后面奔进房间,好像他与过去一样,真能给她什么帮助似的;可是他马上就发现,自己只能无可奈何地站在她后面;妹妹正在许许多多小瓶子堆里找来找去,一只瓶子掉到地板上,打碎了;一块玻璃片划破了格里高尔的脸,不知什么腐蚀性的药水溅到了他身上;葛蕾特才愣住一小会儿,就马上抱起所有拿得了的瓶子跑到母亲那儿去了;还用脚砰地把门关上。格里高尔如今和母亲隔开了,她就是因为他也许快要死了;他被自我谴责和忧虑折磨着,就在墙壁、家具和天花板上到处乱爬起来,最后,在绝望中,他觉得整个房间竟在他四周旋转,就掉了下来,跌落在大桌子的正中夹。

⑤过了一小会儿,门铃响了。进来的是他的父亲。“出了什么事 ”他一开口就问。葛蕾特显然把头埋在父亲胸口上,因为她的回答听上去闷声闷气的;“妈妈刚才晕过去了,不过这会儿已经好点了。格里高尔逃了出来。”

⑥“果然不出我的所料,”他父亲说,“我不是告诉过你们吗,可是你们这些女人根本不听。”格里高尔现在必须设法让父亲息怒,因为他既来不及也无法替自己解释。因此他赶忙爬到自己房间的门口,蹲在门前,好让父亲从客厅里一进来便可以看见自己的儿子乖得很,一心想立即回自己房间,根本不需要赶。要是门开着,他马上就会进去的。

⑦可是父亲在目前的情绪下完全无法体会他那细腻的感情。“啊!”他一露面就喊道,声音里满满的狂怒。格里高尔抬起头来瞧他的父亲。啊,这难道真是他父亲吗 从前,每逢格里高尔动身出差,他父亲总是疲累不堪地躺在床上;格里高尔回来过夜总看见他穿着睡衣靠在一张长椅里,他连站都站不起来。现在他身子笔直地站着,穿一件有金色钮扣的漂亮的蓝制服,这通常是银行的杂役穿的;他那厚实的双下巴鼓出在上衣坚硬的高领子外面;从他浓密的睫毛下面,那双黑眼睛射出了咄咄逼人的光芒。他板着严峻的脸朝格里高尔冲来,他把脚举得老高,格里高尔一看到他那大得惊人的鞋后跟简直吓呆了。不过格里高尔不敢冒险听任父亲摆弄,他知道从自己新生活的第一天起,父亲就是主张对他采取严厉措施的。因此他就在父亲的前头跑了起来,父亲停住他也停住,父亲稍稍一动他又急急地奔跑。可是,这样跑他也支持不了多久,因为他父亲迈一步,他就得动好多下。他已经感到气喘不过来了,他跌跌撞撞地向前冲,连眼睛都几乎睁不开来——正在这时,突然有一样扔得不太有力的东西飞了过来,落在他紧后面,这是一个革果;紧接着第二个苹果又扔了过来,他父亲决心要轰炸他了!紧跟着马上飞来了另一个,正好打中了他的背,并且还陷了进去;格里高尔挣扎着往前爬,仿佛能把这种可惊的莫名其妙的痛苦留在身后似的;可是他觉得自己好像被钉住在原处,就六神无主地瘫在地上。在清醒的最后一刹那,他瞥见他的房门猛然打开,母亲抢着跑了过来。他看见母亲绊着裙子径直向父亲奔去,紧紧地接住他,双手围在父亲的脖子上,求他别伤害儿子的生命——可是这时,格里高尔的眼光已经逐渐暗淡了下去。

⑧格里高尔所受的重创使他有一个月不能行动——那个苹果还一直留在他的身上,没人敢去取下来……(有删改)

6.下列对文本相关内容的理解分析,不正确的一项是(3分)

A.第③段写格里高尔拼命把头和腿蜷成一团紧贴地板,表明他起初对进人房间搬走家具的母亲和妹妹采取的态度是忍受。

B.本文多处内容能表现格里高尔“虫身人心”的特点,如他的甲虫外形使母亲受惊昏厥,与母亲隔开后他又自我谴责和忧虑等。

C.第⑦段写格里高尔的眼光“已经逐渐暗淡了下去”,这是因为他被父亲追、用苹果砸,从而对父亲失望、怨恨,心灰意冷。

D.由教材节选部分可知,格里高尔变成一只巨大甲虫,与他变形前承受的巨大生存压力有关,如工作上遭压榨、替父亲还债等。

7.下列对文本艺术特点的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)

A.本文运用荒诞手法,描写了格里高尔变成甲虫后凄苦无助的生活,展示出普通人生存的荒谬处境。

B.第⑦段运用了对比手法,既有父亲在儿子变形前后状态的对比,又有父亲与变成甲虫的儿子的对比。

C.房间里的家具是格里高尔作为“人”生活的一种象征,家具被移出意味着他的境地变得更加“非人”。

D.本文用愤激的语调,充满同情地叙述了格里高尔“变形”后的生活遭遇,揭示了人被“异化”的主题。

8.请结合文本内容,简要分析妹妹、母亲、父亲对格里高尔的态度。(6分)

9.文中三处画线部分都写到格里高尔的“爬”,请结合文本简要分析其心理的不同。(6分)

二、古代诗文阅读(45分)

(一)文言文阅读(本题共6小题,28分)

阅读下面的文言文,完成10~15题。

文本一:

入国而不存其士,则亡国矣。见贤而不急,则缓其君矣。非贤无急,非士无与虑国。缓贤忘士,而能以其国存者,未曾有也。

臣下重其爵位而不言,近臣则喑,远臣则喻,怨结于民心。谄谀在侧,善议障塞,则国危矣。桀纣不以其无天下之士邪 杀其身而丧天下。故曰:“归国宝,不若献贤而进士。”

(节选自《墨子·亲士》)

文本二:

古之养奇杰也,任之以权,尊之以爵,厚之以禄,重之以思,责之以措置天下之务,而易其平居自纵之心,故不待放恣而后为乐。今则不然奇杰无尺寸之柄位一命之爵食斗升之禄者过半彼又安得不越法逾礼而自快耶我又安可急之以法,使不得泰然自纵耶 今我绳之以法,亦已急矣。急之而不已,而随之以刑,则彼有北走胡、南走越耳。噫!无事之时既不能养,及其不幸一旦有边境之患,繁乱难治之事而后优诏以召之,丰爵重禄以结之,则彼已憾矣。夫彼固非纯忠者也,又安肯默然于穷困无用之地而已耶

况当今天下未甚至治,而奇杰之士,复有困于簿书、米盐间者,则反可不议其能而恕之乎 所宜哀其才而贯其过,无使为刀笔吏所困,则庶乎尽其才矣。

或曰:“奇杰之士有过得以免,则天下之人孰不自谓奇杰而欲免其过者 是终亦溃法乱教耳。”曰:“是,则然矣。然而奇杰之所为,必挺然出于众人之上,苟指其已成之功以晓天下,俾得以赎其过。而其未有功者,则委之以难治之事,而责其成绩,则天下之人不敢自谓奇杰,而真奇杰者出矣。”

(节选自苏洵《养才》)

10.下列各组语句中,加点词的意义和用法相同的一项是(3分)

A.桀纣不以其无天下之士邪 以吾一日长乎尔

B.不若献贤而进士 若属皆且为所虏

C.任之以权 权,然后知轻重

D.急之而不已 无能为也已

11.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)

A.今则不然/奇杰无尺寸之柄位/一命之爵/食斗升之禄者过半/彼又安得不越法逾礼/而自快耶/

B.今则不然/奇杰无尺寸之柄位/一命之爵/食斗升之禄者过半/彼又安得不越法逾礼而自快耶/

C.今则不然/奇杰无尺寸之柄/位一命之爵/食斗升之禄者过半/彼又安得不越法逾礼而自快耶/

D.今则不然/奇杰无尺寸之柄/位一命之爵/食斗升之禄者过半/彼又安得不越法逾礼/而自快耶/

12.下列对文中加点词语相关内容的解说,不正确的一项是(3分)

A.爵位,又称世爵,周代有公、侯、伯、子、男五爵,《鸿门宴》中“项伯”即是称其爵位。

B.越,我国古代南方部族名,当时江、浙、闽、粤之地为越族所居,称为“百越”。

C.穷,本指困厄、处于困境,后引申为不得志,没有出路。本文意思是不得志。

D.刀笔吏,一般是指主办文书的官吏,又特指主管诉讼的官吏。本文指的是前者。

13.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)

A.文本一认为如果臣子只重爵位不论国事,近臣远臣不言,百姓生怨,佞人在侧,善议受阻,那么国家就会危险。

B.古代供养奇杰之才,给他们高官厚禄,委以重任,改变平时的自纵之心,所以他们平日没有闲暇放纵享乐。

C.国家安定时不供养人才,等到边境有难、事情繁杂混乱难以对付时,才优厚对待奇杰之才,他们早已心有不满。

D.有人认为奇杰之才有过失免受处罚会让人自称奇杰而想免除过失,终会使法律礼教混乱,作者对此有不同看法。

14.把选文中画横线的句子和课文中的重要句子翻译成现代汉语。(12分)

(1)苟指其已成之功以晓天下,俾得以赎其过。(4分)

(2)王无异于百姓之以王为爱。以小易大,彼恶知之 (《齐桓晋文之事》)(4分)

(3)虽董之以严刑,振之以威怒,终苟免而不怀仁,貌恭而不心服。(《谏太宗十思疏》)(4分)

15.两个文本都谈到"人才",但侧重点各有不同,请结合内容简要说明。(4分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)阅读下面这首宋词,完成16~17题。

水调歌头·过岳阳楼作①张孝祥

湖海倦游客,江汉有归舟。西风千里,送我今夜岳阳楼。日落君山云气,春到沅湘草木,远思渺难收。徙倚栏干久,缺月挂帘钩。

雄三楚,吞七泽,隘九州。人间好处,何处更似此楼头 欲吊沉累②无所,但有渔儿樵子,哀此写离忧。回首叫虞舜,杜若③满芳洲。

[注]①本词作于宋孝宗乾道五年(1169年),张孝祥自请出任闲职获准后,离开荆州(今湖北江陵),乘舟沿江东归。②沉累;指屈原沉湘,亦曰“湘累”。无罪被迫而死曰“累”。③杜若:杜若花,一种香草。

16.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.“日落”三句直接写登楼远眺之景,词人触景生情,生发感触,思绪难平。

B.“徙倚”二句描绘了词人徘徊良久、倚栏凝思的形象和月如帘钩挂的画面。

C.本词下片起句和杜甫《登岳阳楼》颌联,都精炼动词,写出了岳阳楼的雄伟。

D.本词下片排比和问句的使用,既令语气起伏,也增添了词作豪迈昂扬的气概。

17.本词表达了词人哪些情感 请结合内容简要分析。(6分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,8分)

18.补写出下列句子中的空缺部分。(8分)

(1)王安石《答司马谏议书》中“________,_________”两句,解释了变法并非生事。

(2)苏洵《六国论》开篇即提出中心论点“__________”,又在后文对治国者提出“_________”的忠告。

(3)杜甫《登岳阳楼》的尾联“__________,______________”两句,写出了诗人凭栏遥望北方,忧国伤时。

(4)王安石《桂枝香·金陵怀古》中“__________,________”两句,抒发了金陵繁华不再、烟草依旧的感慨。

三、语言文字运用(20分)

为丰富校园文化生活,学校拟举办“红楼”文化节,各社团积极筹备相关活动。假如你是本次校园文化节的负责人,请协助如下社团完成相关任务。

任务一

文学社拟在文化节期间组织一场“红楼”读书会,下面是社员准备在会上分享的部分内容,其中有需要斟酌之处,请你组织大家积极讨论并做出恰当选择。

人物的语言是其思想性格的反映。只有那种恰如其分的语言,才能显示人物的个性特征,从而使艺术形象①。《红楼梦》中写了大观园内外几百个人物,有的往往只有三言两语,但性格各异。

曹雪芹在表现人物个性的时候,往往采用“画眼睛”的方法,如“敏”探春、“时”宝钗、“憨”湘云、“呆”香菱、“贤”袭人、“俏”平儿等。在《红楼梦》中,独具艺术的慧眼在曹雪芹身上体现,寻找出了每个人物身上独有的性情与思想,从而使“女儿国”话语缤纷、千姿百态的生动景象。

《红楼梦》中的人物性格典型,但典型并不意味着单一。以风姐为例,曹雪芹将凤姐置于各种各样的场合,呈现出她多样的语言表现形式,出色地刻画了她复杂微妙的典型性格。

曹雪芹还根据人物特点,恰当选用了群众语言的精髓——谚语、歇后语、俗语等,从而使人物语言更具表达力和说服力。毛泽东同志曾说:“人民的语汇是很丰富的,生动活泼的,表现实际生活的。”曹雪芹正是善于“博采口语”,从而使作品语言毫无② 的弊病。现实主义艺术大师曹雪芹为大观园中众多人物凝炼的个性化语言,真正达到了③ 的地步,不少话语都收到了“掷地作金石声”的艺术效果。

19.请在文中横线处填写恰当的成语。(3分)

20.文中画横线的句子有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅,可少量增删词语,不得改变原意。(4分)

任务二

手工社拟在文化节上制作一套“红楼梦”文创书签赠送给参与活动的同学,请你组织大家积极讨论并做出恰当选择。

21.下列花签都出自《红楼梦》,与之依次对应的人物全都正确的一项是(3分)

①牡丹——任是无情也动人

②杏花——日边红杏倚云栽

③老梅——竹篱茅舍自甘心

④海棠——只恐夜深花睡去

⑤芙蓉——莫怨东风当自嗟

A.妙玉 宝钗 李纨 黛玉 香菱

B.宝钗 探春 李纨 湘云 黛玉

C.李纨 宝钗 妙玉 湘云 香菱

D.黛玉 探春 妙玉 宝钗晴雯

任务三

话剧社拟创编一台多幕剧来参与本次文化节,请你帮助此次话剧演出的导演完成以下任务。

《红楼梦》第四十四回《变生不测风姐泼醋喜出望外平儿理妆》中,贾琏变生不测,风姐泼醋,贾琏逞威,二人都拿平儿出气。横遭打骂的平儿被李纨拉人大观园,被宝玉让进怡红院。下面材料是宝玉、宝钗、袭人对平儿的劝说:

①劝道:“你是个明白人。素日凤丫头何等待你。今儿不过他多吃了一口酒,他可不拿你出气,难道倒拿别人出气不成!别人又笑话他吃醉了。你只管这会子委屈,素日你的好处,岂不都是假的了 "

②笑道:“二奶奶素日待你好,这不过是一时气急了。”

③忙劝道:“好姐姐,别伤心,我替他们两个赔个不是罢。”

请将台词分配给相应角色,并揣摩分析其说话口吻的不同及原因。(5分)

角色:①______②_____③

分析:

23.为更好地完成演出任务,话剧社编剧需要指导演员对《红楼梦》中同一人物不同称谓的妙处进行揣摩体会,如林黛玉多被人称作“林姑娘”,而宝玉却叫她“颦儿”。请再从小说中任选一个人物,列出别人对他或她与众不同的称谓,并分析其妙处。(5分)

人物:

称谓:

妙处:

四、写作(50分)

24.阅读下面的材料,根据要求写作。(50分)

有人认为,人生活在自然之中,自然也早已融入人的精神世界,滋养了人的生命,抚慰着人的心灵。但也有人认为,其实还是人自己丰盈了自己,自己拯救了自己。还有人说,自然如此,社会亦如是。

以上材料你怎么看 请写一篇文章,谈谈你的认识和思考。

要求:选准角度,确定立意;明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于700字。

同课章节目录