5《论语》十二章 大学之道 人皆有不忍之心课件(共65张PPT)部编版选择性必修上册

文档属性

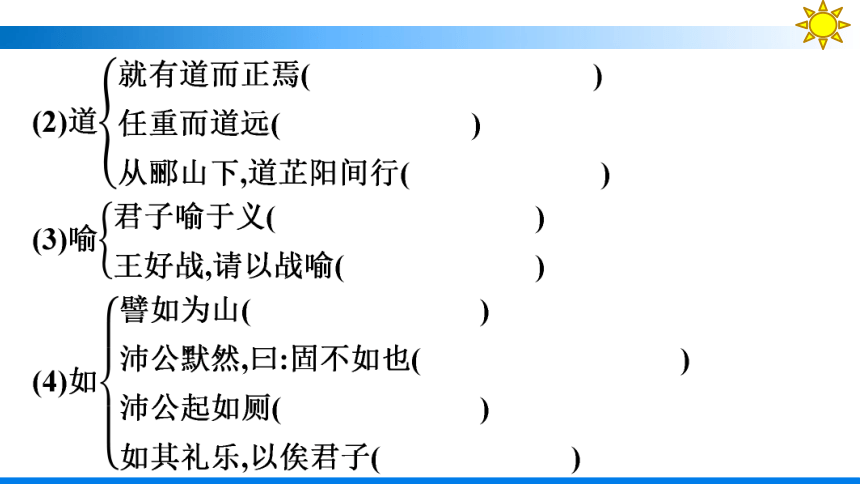

| 名称 | 5《论语》十二章 大学之道 人皆有不忍之心课件(共65张PPT)部编版选择性必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-01 15:42:08 | ||

图片预览

文档简介

(共65张PPT)

《论语》十二章

大学之道

人皆有不忍人之心

有一些文字,虽然历经沧桑却美丽如初;有一种文化,虽然跨越千年却魅力不减;有一种人,站在历史的深处,给我们指引前进的道路。走进《论语》,做孔子面前一个安静的学生,跨越千古的沧桑,看一看他那淡定的容颜。《大学之道》强调道德修养、修心炼己是以德治国的前提。在儒家文化的长河中,孟子继往开来,高举“仁政”“民本”的大旗,奔波于各诸侯国间的黄尘古道上,想以自己单薄的力量阻止那些非正义的战争;他著书立说,阐释着自己“保民而王,莫之能御”“仁者无敌”的政治观念和“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的大丈夫人格。历史湮没了黄尘古道,而他的思想凝聚成了光照万世的《孟子》。

课前·基础认知

课堂·重难突破

随 堂 训 练

课外·一起成长

课前·基础认知

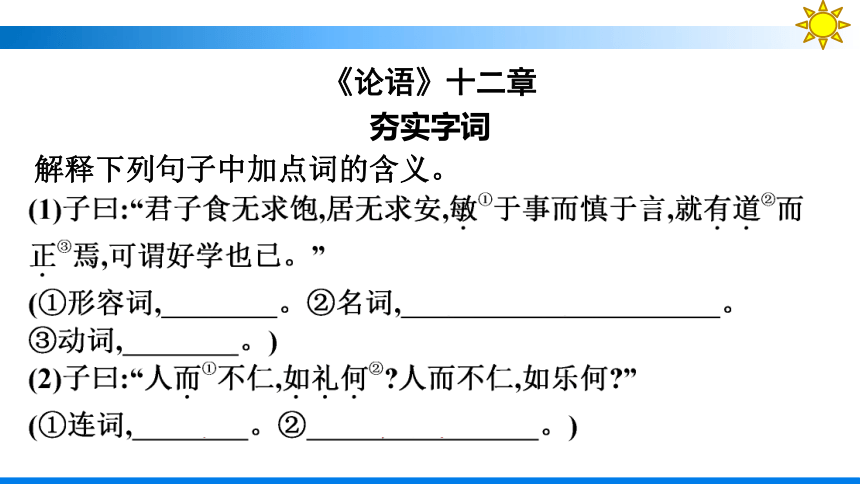

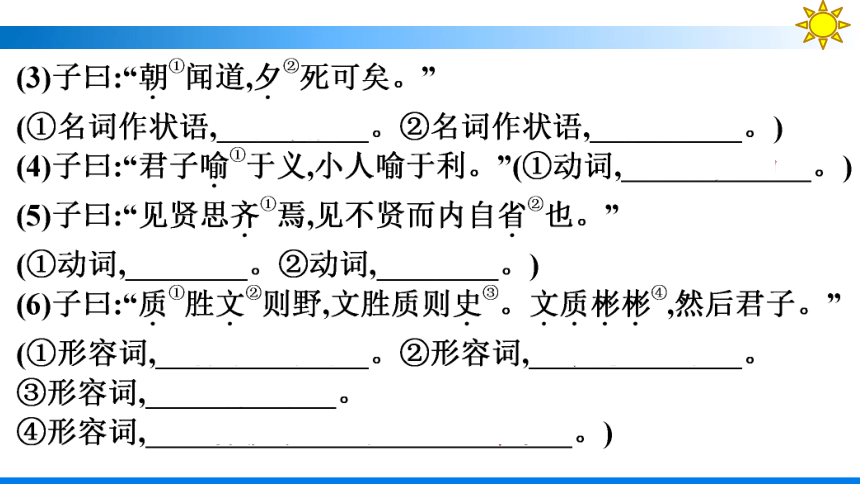

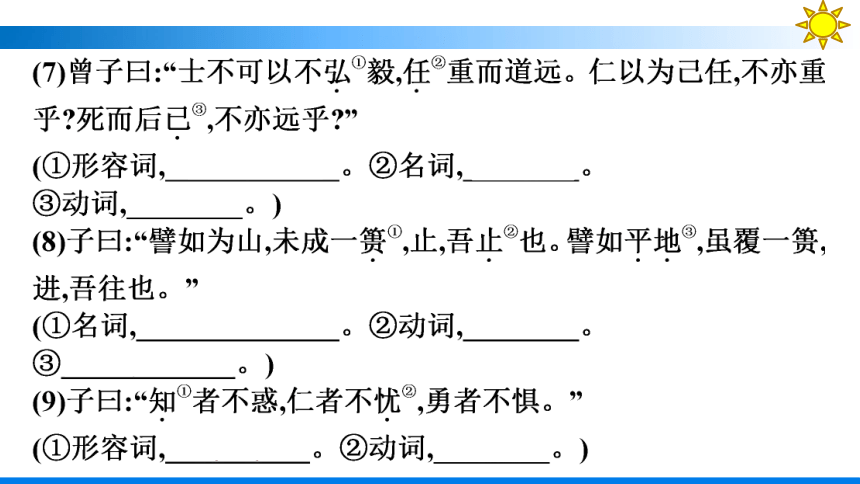

《论语》十二章

夯实字词

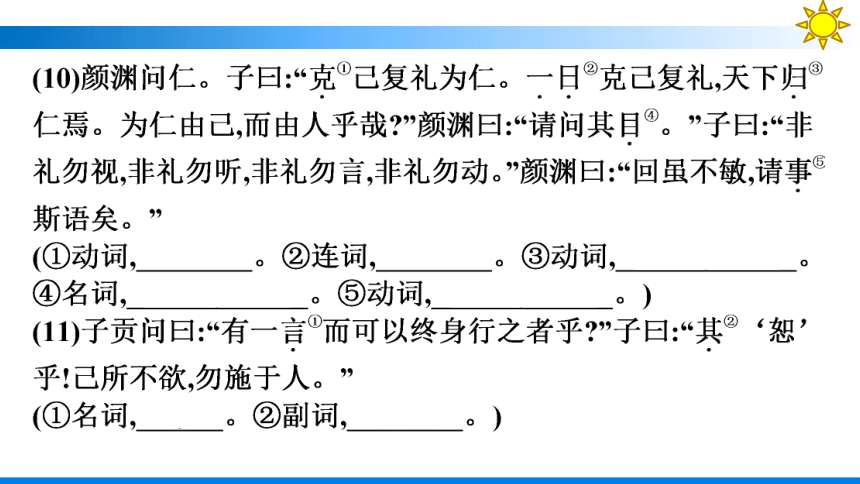

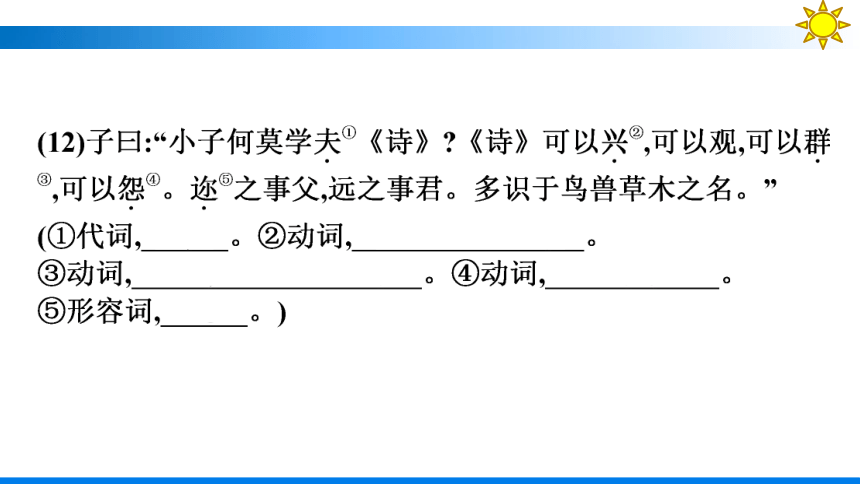

解释下列句子中加点词的含义。

知识梳理

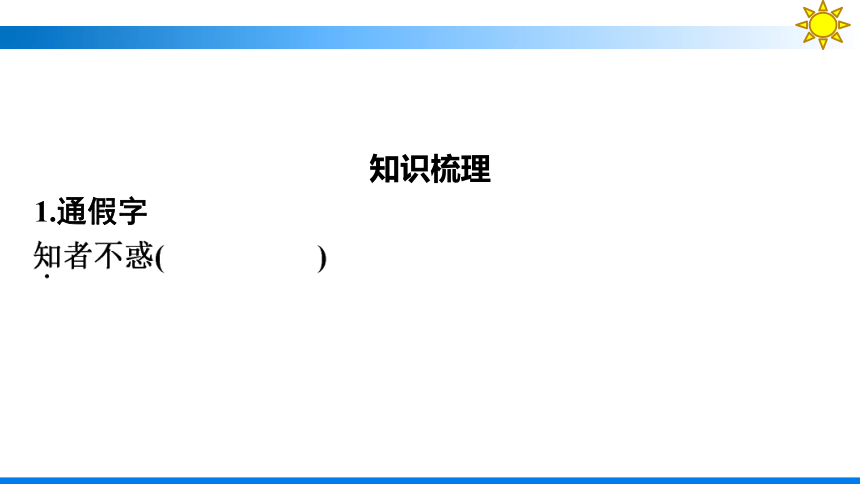

1.通假字

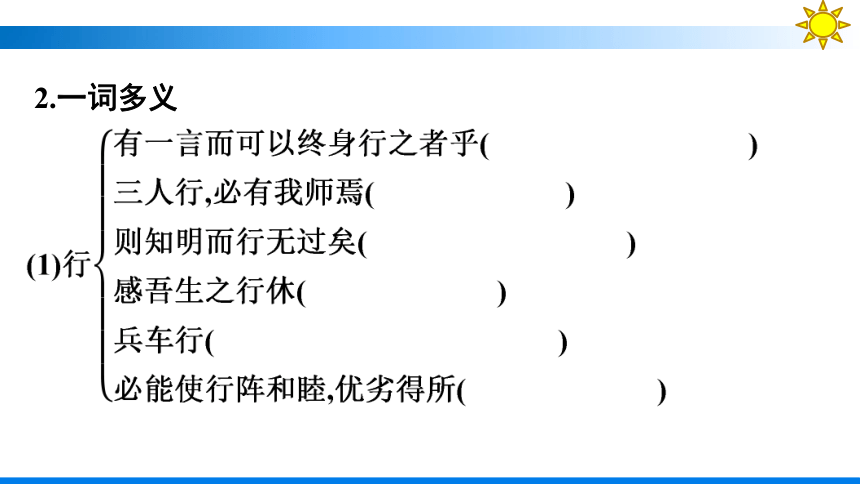

2.一词多义

5.特殊句式

(1)判断句

①可谓好学也已。

②克己复礼为仁。

③止,吾止也。

(2)省略句

仁以为己任。

(3)固定句式

人而不仁,如礼何

6.名句积累

(1)敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。

(2)人而不仁,如礼何

(3)朝闻道,夕死可矣。

(4)君子喻于义,小人喻于利。

(5)见贤思齐焉,见不贤而内自省也。

(6)文质彬彬,然后君子。

(7)质胜文则野,文胜质则史。

(8)士不可以不弘毅,任重而道远。

(9)知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。

7.文化常识

(1)君子:在孔子看来,“君子”是理想化的人格。君子以行仁、行义为己任。

(2)士:中国古代社会中具有一定身份地位的特定社会阶层,后演变为对知识分子的泛称。

(3)仁:“仁”是古代中国人的伦理观念,儒家将其发展为中国古代重要的道德标准、人格境界及哲学概念。

(4)礼:孔子的“礼”,就是认为人有天赋等级,每个人都要按等级与人相处,对待别人。

大学之道

文学常识

《大学》

《大学》,儒家经典。原是《礼记》的一篇,约为秦汉之际儒家作品。一说曾子作,但与《大戴礼记》中《曾子立事》等篇不类。宋代从《礼记》中把它抽出,与《论语》《孟子》《中庸》合为“四书”。提出明明德、亲民、止于至善的三纲领和格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下的八条目。

《礼记》

《礼记》亦称《小戴记》或《小戴礼记》。儒家经典之一。秦汉以前各种礼仪论著的选集。相传西汉戴圣编纂,今本为东汉郑玄注本。有《曲礼》《檀弓》《王制》《月令》《礼运》《学记》《乐记》《中庸》《大学》等四十九篇。大率为孔子弟子及其再传、三传弟子等所记,是研究中国古代社会情况、儒家学说和文物制度的参考书。有东汉郑玄《礼记注》,唐孔颖达《礼记正义》,清朱彬《礼记训纂》、孙希旦《礼记集解》等。

夯实字词

解释下列句子中加点词的含义。

知识梳理

1.一词多义

3.特殊句式

(1)省略句

事有终始,知所先后,则近道矣。

(2)介词结构后置句

古之欲明明德于天下者。

4.名句积累

(1)大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

(2)物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣。

(3)欲修其身者,先正其心。

(4)自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

5.文化常识

(1)大学:①古代指研究国家和社会管理的学问,与小学相对。小学是研究文字训诂音韵的学问。②周代的大人的学校,相对小学而言。小学为奴隶主子弟中幼童至少年接受教育的场所,大学为15岁以上奴隶主青年子弟接受教育的场所。③由周代大学发展而来,成为汉代及以后各封建朝代的太学。

(2)天子:古称统治天下的帝王。王者父天母地,为天之子也。

(3)庶人:西周以后对农业生产者的称谓。西周时国王常以庶人赏赐臣下。春秋时地位在士以下,工、商、皂、隶之上。秦汉以后泛指无官爵平民。

人皆有不忍人之心

夯实字词

1.解释下列句子中加点词的含义。

2.体会下列句子的句式特点并翻译。

(1)无恻隐之心,非人也。(“也”表判断)

没有同情之心,就不是人。

(2)有是四端而自谓不能者,自贼者也。(“者……也”,表判断)

有这四种萌芽却自己认为不行的人,这是伤害自己的人。

(3)非所以要誉于乡党朋友也。(介词结构后置,正常语序为“非所以于乡党朋友要誉也”)

不是为着要在同乡朋友那里博取名誉。

知识梳理

1.通假字

4.特殊句式

(1)介词结构后置句

非所以要誉于乡党朋友也。

(2)省略句

治天下可运之掌上。

(3)判断句

①无恻隐之心,非人也。

②有是四端而自谓不能者,自贼者也。

5.文化常识

(1)先王:上古贤明君王。

(2)孺子:儿童;后生。

(3)乡党:指同乡。另泛称家乡。周制,一万二千五百家为乡,五百家为党。

课堂·重难突破

初读课文·明大意

文脉预览

主旨探微

《<论语>十二章》,在仁、义、礼等儒家思想的基础上,阐述了孔子关于君子之德及修身养性的基本观点,在思想道德修养、读书育人、为人处世等方面为我们提供了很好的借鉴。

《大学之道》强调“修身为本”,提纲挈领地论说“三纲”“八目”的体系。抓住这“三纲”“八目”就等于抓住了打开儒学大门的钥匙。循着进修阶梯一步一个脚印,我们就会登堂入室,领略儒学经典的奥义。

《人皆有不忍人之心》以人突然看见小孩子将要掉入井里时的反应为依据,论证“人皆有不忍人之心”,由此提出人都有“四端”,进而论述“四端”对为人处世、治理天下的重要性。一个人只有不断地培养、扩充这些善端,才能不断地提高、完善自己。

精读课文·细揣摩

任务一 经世之学——理解文章内容,把握文中观点

1.《<论语>十二章》中,孔子关于君子之德的基本观点是什么

参考答案:①君子好学,慎言与敏行。如“就有道而正焉”。②君子好义,有正确的义利观。如“君子喻于义”。③君子能反躬自省,“见不贤而内自省也”;待人宽恕,“己所不欲,勿施于人”。④君子热爱真理,追求真理,持之以恒。如“朝闻道,夕死可矣” “虽覆一篑,进,吾往也”。⑤君子行道之貌,内心真实、朴素,待人接物有礼有节,说话办事有礼貌修养。⑥君子行道之法,“克己复礼”是达到仁的境界的修养方法。

2.《大学之道》中,应如何理解“三纲”“八目”的具体所指及其内部关联

参考答案:“三纲”指“明明德”“亲民”“止于至善”,“八目”指“格物”“致知”“诚意”“正心”“修身”“齐家”“治国”“平天下”。在“三纲”之中,“明明德”是大学教育的起点,也是儒家修身的基点,“止于至善”是“明明德”“亲民”的最高阶段。在“八目”之中,“修身”是中枢环节,围绕这个环节,论述前后依次递进,往前是“格物”“致知”“诚意”“正心”,对应“三纲”中的“明明德”阶段,“修身”是前四者的发展终点;往后是“齐家”“治国”“平天下”,对应“三纲”中的“亲民”阶段,“修身”是后三者的发展起点。

3.《人皆有不忍人之心》一文阐述了孟子怎样的观点

参考答案:孟子对人性充满了信心。他认为仁、义、礼、智的发源都在人的内心,人本然地拥有恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心,就像他本然地拥有不忍人之心一样,这是孟子“性善论”主张的体现。但孟子也没有否认后天培养的作用,表明“四端”需要“扩而充之”才能发扬光大。

4.比较阅读本课的三篇文章,说一说这三篇文章各自强调了儒家的哪一方面。

课 文 强调内容

《论语》十二章 立身处世的规范性原则,君子之德

大学之道 ①

人皆有不忍人之心 ②

参考答案:①修身的“三纲”“八目”的具体所指及其内部关联 ②“四端”及其对为人处世、治理天下的重要性

任务二 言近旨远——分析文章艺术特色

1.《<论语>十二章》和《大学之道》在语言上有什么共同点

参考答案:这两篇文章的语言都简练平实,内涵深刻。《<论语>十二章》语言简练,用意深远。在简单的对话和行动中展示人物形象,语言接近口语,浅近易懂。《大学之道》语言平实浅近,不事雕琢,明白晓畅,干净利落,给人以朴素自然的美感。全文文辞简约,但内涵深刻。

2.请结合《人皆有不忍人之心》,简要分析《孟子》的语言特点。

参考答案:《人皆有不忍人之心》体现了《孟子》气势充沛、感情强烈、喜欢使用譬喻和排比等修辞手法的特点。

(1)语言气势雄健。李泽厚说:“孟文以相当整齐的排比句法为形式,极力增强它的逻辑推理中的情感色彩和情感力量,从而使其说理具有一种不可阻挡的‘气势’。”“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。”以上四个句子结构相同,字数相等,且其所要表达的“性善论”基本思想,也清晰明了,使人印象深刻。

(2)善譬巧喻。《孟子》的比喻易而生动有趣,轻快灵活而又深刻贴切,往往以生活常理就近设譬,运用灵活,精辟得当,一语中的,从而引起读者广泛的共鸣。“凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达”,就像火开始燃烧(最终会形成燎原之势),就像泉水开始流出(最终将汇聚成大江大河),用比喻的手法,深入浅出地说明了“扩而充之”的意义。

3.《大学之道》中作者是以怎样的方式提出“八目”的

参考答案:在提出“八目”时,作者运用了正反相成的推演逻辑。先以学习者为主语,明确各条目的先后次序。从“欲明明德于天下”的远大目标写起,通过“欲……,先……”的句式,把“八目”由远及近、由外而内地“倒叙”出来,强调过程的循序渐进。再以学习对象为主语,通过“……而后……”的句式,由近及远、从内到外地“正叙”一遍,突出结果的水到渠成。

4.《人皆有不忍人之心》的核心是孟子认为人都具备“仁、义、礼、智”四端,简要回答孟子是如何论证的。

参考答案:运用层进式的手法引出论说中心。首先提出一个观点:“人皆有不忍人之心。”这种“不忍人之心”就是“恻隐之心”。既然人皆有“恻隐之心”,那么就会有“因自身的不善而羞耻,见他人的不善而憎恶”的“羞恶之心”;因而也就会有“辞让之心”“是非之心”,因而也就具备了“仁、义、礼、智”四种发端了。这里用的都是直接推理的逻辑手法,层层推进,一步步逼近论说中心。

随 堂 训 练

1.下列句子中没有通假字的一项是( )

A.非所以内交于孺子之父母也

B.若火之始然

C.知者不惑

D.有是四端而自谓不能者

答案:D

解析:A项,“内”同“纳”;B项,“然”同“燃”;C项,“知”同“智”。

2.下列文言虚词“而”的意义和用法不同于其他三项的一项是

( )

A.人而不仁,如礼何 B.黑质而白章

C.蟹六跪而二螯 D.溪深而鱼肥

答案:A

解析:A项,连词,如果,表假设。B、C、D三项,连词,表并列。

3.下列句子中加点词语不存在古今异义的一项是( )

答案:D

解析:A项,古义:填平洼地。今义:平坦的土地。B项,古义:可惜。今义:值得怜悯。C项,古义:求学的人。今义:在学术上有一定成就的人。

4.下列句子中加点词的解释有误的一项是( )

答案:C

解析:C项,明:彰明。

5.下列句式与其他三项不同的一项是( )

A.古之欲明明德于天下者

B.此所谓战胜于朝廷

C.夫庸知其年之先后生于吾乎

D.沛公安在

答案:D

解析:A、B、C三项为介词结构后置,D项为宾语前置。

6.下列关于课文内容的表述,不正确的一项是( )

A.《人皆有不忍人之心》以人突然看见小孩子将要掉入井里时的反应为依据,论证了“人皆有不忍人之心”,即同情心。

B.《大学之道》强调“修身为本”,提纲挈领地论说“三纲”“八目”的体系。其中“三纲”即“明明德”“亲民”“止于至善”。

C.孟子在《人皆有不忍人之心》中提出人都有“四端”,并且论述了“四端”对为人处世、治理天下的重要性。

D.《大学之道》和《人皆有不忍人之心》都是先秦儒家的散文,内容包括君子之德和修身养性,思路简洁明晰,今天看来仍有一定的启发意义。

答案:D

解析:这两篇文章内容上没有涉及君子之德。

7.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《<论语>十二章》中“ , ”,比喻责任重大,道路又遥远,要经历长期的奋斗。

(2)《大学之道》中“ , ”写从天子到平民百姓,都应该把修养自己的品德作为根本。

(3)《人皆有不忍人之心》中“ , ”写每个人都有怜悯别人的仁爱之心、同情之心,体恤民情,治理天下就易如反掌。

答案:(1)士不可以不弘毅 任重而道远

(2)自天子以至于庶人 壹是皆以修身为本

(3)以不忍人之心行不忍人之政 治天下可运之掌上

因文学法

[写作技法]

比喻论证

《<论语>十二章》成功地运用了比喻论证来阐明道理。如《论语·子罕》中,“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”用了“堆土成山”“填平洼地”两个比喻,形象地论证了积累和坚持的重要性。比喻论证指用比喻者之理去论证被比喻者之理的论证方法。在两事物之间,只需要有类似之点,即可用一事物比喻另一事物,从而论证一个比较抽象的事理。比喻论证中同样应该包括本体、喻体等比喻的基本元素,运用比喻论证可以使议论文生动形象、文采斐然。

课外·一起成长

素材积累

诗礼传家

◆在中国古代的书香人家,往往都会在家门上写着“诗礼传家”四个字。这四个字,来源于一个孔子教子学礼的故事。有一次,孔子独自站在家中的庭院里,看见儿子孔鲤迈着小步恭敬地走了过来。孔子喊住了孔鲤,问他学过《诗》没有。孔鲤回答说没有。孔子对孔鲤说,你不学习诗,就不能说出有文采的话(“不学诗,无以言”)。于是,孔鲤就退回去认真地学习《诗》。隔了一段时间,孔鲤从院子经过时又被孔子叫住了,

孔子问他学习《礼》了没有。孔鲤说还没有。孔子又教育他说,不学礼,就不能在社会上立足(“不学礼,无以立”)。于是,孔鲤又开始学《礼》。孔子把学诗学礼当作人立足于社会的基本要求,也当作教育孩子的标尺。“诗礼传家”,也因此成为孔子为后代留下的一条“祖训”。

◆一次,齐景公举行酒宴,饮到高兴处,对大臣们说:“各位痛快地饮酒,不要拘束君臣礼节!”晏子对齐景公说:“国君的话不妥!禽兽都是以雄健有力者为首,弱肉强食。大臣们如果抛弃礼节,就有更换国君的危险。”景公听了,很不高兴地背过身子。过了一会儿,景公出去了。景公回来后,晏子坐着也不起立;君臣碰杯,晏子先饮。景公很生气,对晏子说:“刚才你不是还教训我人不可没有礼节吗 你的礼节哪儿去了 ”晏子离开座席,向景公拜了再拜,恭敬地说:“我哪里敢这样呢 之所以这样做,是想让国君了解没有礼节的实际情形啊。”景公听了,说:“看来是我的错啊!”此后,景公完善礼制,精心治国,官员守礼,百姓肃然。

适用话题:“礼仪”“父母之教子”“教育”等。

《论语》十二章

大学之道

人皆有不忍人之心

有一些文字,虽然历经沧桑却美丽如初;有一种文化,虽然跨越千年却魅力不减;有一种人,站在历史的深处,给我们指引前进的道路。走进《论语》,做孔子面前一个安静的学生,跨越千古的沧桑,看一看他那淡定的容颜。《大学之道》强调道德修养、修心炼己是以德治国的前提。在儒家文化的长河中,孟子继往开来,高举“仁政”“民本”的大旗,奔波于各诸侯国间的黄尘古道上,想以自己单薄的力量阻止那些非正义的战争;他著书立说,阐释着自己“保民而王,莫之能御”“仁者无敌”的政治观念和“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的大丈夫人格。历史湮没了黄尘古道,而他的思想凝聚成了光照万世的《孟子》。

课前·基础认知

课堂·重难突破

随 堂 训 练

课外·一起成长

课前·基础认知

《论语》十二章

夯实字词

解释下列句子中加点词的含义。

知识梳理

1.通假字

2.一词多义

5.特殊句式

(1)判断句

①可谓好学也已。

②克己复礼为仁。

③止,吾止也。

(2)省略句

仁以为己任。

(3)固定句式

人而不仁,如礼何

6.名句积累

(1)敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。

(2)人而不仁,如礼何

(3)朝闻道,夕死可矣。

(4)君子喻于义,小人喻于利。

(5)见贤思齐焉,见不贤而内自省也。

(6)文质彬彬,然后君子。

(7)质胜文则野,文胜质则史。

(8)士不可以不弘毅,任重而道远。

(9)知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。

7.文化常识

(1)君子:在孔子看来,“君子”是理想化的人格。君子以行仁、行义为己任。

(2)士:中国古代社会中具有一定身份地位的特定社会阶层,后演变为对知识分子的泛称。

(3)仁:“仁”是古代中国人的伦理观念,儒家将其发展为中国古代重要的道德标准、人格境界及哲学概念。

(4)礼:孔子的“礼”,就是认为人有天赋等级,每个人都要按等级与人相处,对待别人。

大学之道

文学常识

《大学》

《大学》,儒家经典。原是《礼记》的一篇,约为秦汉之际儒家作品。一说曾子作,但与《大戴礼记》中《曾子立事》等篇不类。宋代从《礼记》中把它抽出,与《论语》《孟子》《中庸》合为“四书”。提出明明德、亲民、止于至善的三纲领和格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下的八条目。

《礼记》

《礼记》亦称《小戴记》或《小戴礼记》。儒家经典之一。秦汉以前各种礼仪论著的选集。相传西汉戴圣编纂,今本为东汉郑玄注本。有《曲礼》《檀弓》《王制》《月令》《礼运》《学记》《乐记》《中庸》《大学》等四十九篇。大率为孔子弟子及其再传、三传弟子等所记,是研究中国古代社会情况、儒家学说和文物制度的参考书。有东汉郑玄《礼记注》,唐孔颖达《礼记正义》,清朱彬《礼记训纂》、孙希旦《礼记集解》等。

夯实字词

解释下列句子中加点词的含义。

知识梳理

1.一词多义

3.特殊句式

(1)省略句

事有终始,知所先后,则近道矣。

(2)介词结构后置句

古之欲明明德于天下者。

4.名句积累

(1)大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

(2)物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣。

(3)欲修其身者,先正其心。

(4)自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

5.文化常识

(1)大学:①古代指研究国家和社会管理的学问,与小学相对。小学是研究文字训诂音韵的学问。②周代的大人的学校,相对小学而言。小学为奴隶主子弟中幼童至少年接受教育的场所,大学为15岁以上奴隶主青年子弟接受教育的场所。③由周代大学发展而来,成为汉代及以后各封建朝代的太学。

(2)天子:古称统治天下的帝王。王者父天母地,为天之子也。

(3)庶人:西周以后对农业生产者的称谓。西周时国王常以庶人赏赐臣下。春秋时地位在士以下,工、商、皂、隶之上。秦汉以后泛指无官爵平民。

人皆有不忍人之心

夯实字词

1.解释下列句子中加点词的含义。

2.体会下列句子的句式特点并翻译。

(1)无恻隐之心,非人也。(“也”表判断)

没有同情之心,就不是人。

(2)有是四端而自谓不能者,自贼者也。(“者……也”,表判断)

有这四种萌芽却自己认为不行的人,这是伤害自己的人。

(3)非所以要誉于乡党朋友也。(介词结构后置,正常语序为“非所以于乡党朋友要誉也”)

不是为着要在同乡朋友那里博取名誉。

知识梳理

1.通假字

4.特殊句式

(1)介词结构后置句

非所以要誉于乡党朋友也。

(2)省略句

治天下可运之掌上。

(3)判断句

①无恻隐之心,非人也。

②有是四端而自谓不能者,自贼者也。

5.文化常识

(1)先王:上古贤明君王。

(2)孺子:儿童;后生。

(3)乡党:指同乡。另泛称家乡。周制,一万二千五百家为乡,五百家为党。

课堂·重难突破

初读课文·明大意

文脉预览

主旨探微

《<论语>十二章》,在仁、义、礼等儒家思想的基础上,阐述了孔子关于君子之德及修身养性的基本观点,在思想道德修养、读书育人、为人处世等方面为我们提供了很好的借鉴。

《大学之道》强调“修身为本”,提纲挈领地论说“三纲”“八目”的体系。抓住这“三纲”“八目”就等于抓住了打开儒学大门的钥匙。循着进修阶梯一步一个脚印,我们就会登堂入室,领略儒学经典的奥义。

《人皆有不忍人之心》以人突然看见小孩子将要掉入井里时的反应为依据,论证“人皆有不忍人之心”,由此提出人都有“四端”,进而论述“四端”对为人处世、治理天下的重要性。一个人只有不断地培养、扩充这些善端,才能不断地提高、完善自己。

精读课文·细揣摩

任务一 经世之学——理解文章内容,把握文中观点

1.《<论语>十二章》中,孔子关于君子之德的基本观点是什么

参考答案:①君子好学,慎言与敏行。如“就有道而正焉”。②君子好义,有正确的义利观。如“君子喻于义”。③君子能反躬自省,“见不贤而内自省也”;待人宽恕,“己所不欲,勿施于人”。④君子热爱真理,追求真理,持之以恒。如“朝闻道,夕死可矣” “虽覆一篑,进,吾往也”。⑤君子行道之貌,内心真实、朴素,待人接物有礼有节,说话办事有礼貌修养。⑥君子行道之法,“克己复礼”是达到仁的境界的修养方法。

2.《大学之道》中,应如何理解“三纲”“八目”的具体所指及其内部关联

参考答案:“三纲”指“明明德”“亲民”“止于至善”,“八目”指“格物”“致知”“诚意”“正心”“修身”“齐家”“治国”“平天下”。在“三纲”之中,“明明德”是大学教育的起点,也是儒家修身的基点,“止于至善”是“明明德”“亲民”的最高阶段。在“八目”之中,“修身”是中枢环节,围绕这个环节,论述前后依次递进,往前是“格物”“致知”“诚意”“正心”,对应“三纲”中的“明明德”阶段,“修身”是前四者的发展终点;往后是“齐家”“治国”“平天下”,对应“三纲”中的“亲民”阶段,“修身”是后三者的发展起点。

3.《人皆有不忍人之心》一文阐述了孟子怎样的观点

参考答案:孟子对人性充满了信心。他认为仁、义、礼、智的发源都在人的内心,人本然地拥有恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心,就像他本然地拥有不忍人之心一样,这是孟子“性善论”主张的体现。但孟子也没有否认后天培养的作用,表明“四端”需要“扩而充之”才能发扬光大。

4.比较阅读本课的三篇文章,说一说这三篇文章各自强调了儒家的哪一方面。

课 文 强调内容

《论语》十二章 立身处世的规范性原则,君子之德

大学之道 ①

人皆有不忍人之心 ②

参考答案:①修身的“三纲”“八目”的具体所指及其内部关联 ②“四端”及其对为人处世、治理天下的重要性

任务二 言近旨远——分析文章艺术特色

1.《<论语>十二章》和《大学之道》在语言上有什么共同点

参考答案:这两篇文章的语言都简练平实,内涵深刻。《<论语>十二章》语言简练,用意深远。在简单的对话和行动中展示人物形象,语言接近口语,浅近易懂。《大学之道》语言平实浅近,不事雕琢,明白晓畅,干净利落,给人以朴素自然的美感。全文文辞简约,但内涵深刻。

2.请结合《人皆有不忍人之心》,简要分析《孟子》的语言特点。

参考答案:《人皆有不忍人之心》体现了《孟子》气势充沛、感情强烈、喜欢使用譬喻和排比等修辞手法的特点。

(1)语言气势雄健。李泽厚说:“孟文以相当整齐的排比句法为形式,极力增强它的逻辑推理中的情感色彩和情感力量,从而使其说理具有一种不可阻挡的‘气势’。”“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。”以上四个句子结构相同,字数相等,且其所要表达的“性善论”基本思想,也清晰明了,使人印象深刻。

(2)善譬巧喻。《孟子》的比喻易而生动有趣,轻快灵活而又深刻贴切,往往以生活常理就近设譬,运用灵活,精辟得当,一语中的,从而引起读者广泛的共鸣。“凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达”,就像火开始燃烧(最终会形成燎原之势),就像泉水开始流出(最终将汇聚成大江大河),用比喻的手法,深入浅出地说明了“扩而充之”的意义。

3.《大学之道》中作者是以怎样的方式提出“八目”的

参考答案:在提出“八目”时,作者运用了正反相成的推演逻辑。先以学习者为主语,明确各条目的先后次序。从“欲明明德于天下”的远大目标写起,通过“欲……,先……”的句式,把“八目”由远及近、由外而内地“倒叙”出来,强调过程的循序渐进。再以学习对象为主语,通过“……而后……”的句式,由近及远、从内到外地“正叙”一遍,突出结果的水到渠成。

4.《人皆有不忍人之心》的核心是孟子认为人都具备“仁、义、礼、智”四端,简要回答孟子是如何论证的。

参考答案:运用层进式的手法引出论说中心。首先提出一个观点:“人皆有不忍人之心。”这种“不忍人之心”就是“恻隐之心”。既然人皆有“恻隐之心”,那么就会有“因自身的不善而羞耻,见他人的不善而憎恶”的“羞恶之心”;因而也就会有“辞让之心”“是非之心”,因而也就具备了“仁、义、礼、智”四种发端了。这里用的都是直接推理的逻辑手法,层层推进,一步步逼近论说中心。

随 堂 训 练

1.下列句子中没有通假字的一项是( )

A.非所以内交于孺子之父母也

B.若火之始然

C.知者不惑

D.有是四端而自谓不能者

答案:D

解析:A项,“内”同“纳”;B项,“然”同“燃”;C项,“知”同“智”。

2.下列文言虚词“而”的意义和用法不同于其他三项的一项是

( )

A.人而不仁,如礼何 B.黑质而白章

C.蟹六跪而二螯 D.溪深而鱼肥

答案:A

解析:A项,连词,如果,表假设。B、C、D三项,连词,表并列。

3.下列句子中加点词语不存在古今异义的一项是( )

答案:D

解析:A项,古义:填平洼地。今义:平坦的土地。B项,古义:可惜。今义:值得怜悯。C项,古义:求学的人。今义:在学术上有一定成就的人。

4.下列句子中加点词的解释有误的一项是( )

答案:C

解析:C项,明:彰明。

5.下列句式与其他三项不同的一项是( )

A.古之欲明明德于天下者

B.此所谓战胜于朝廷

C.夫庸知其年之先后生于吾乎

D.沛公安在

答案:D

解析:A、B、C三项为介词结构后置,D项为宾语前置。

6.下列关于课文内容的表述,不正确的一项是( )

A.《人皆有不忍人之心》以人突然看见小孩子将要掉入井里时的反应为依据,论证了“人皆有不忍人之心”,即同情心。

B.《大学之道》强调“修身为本”,提纲挈领地论说“三纲”“八目”的体系。其中“三纲”即“明明德”“亲民”“止于至善”。

C.孟子在《人皆有不忍人之心》中提出人都有“四端”,并且论述了“四端”对为人处世、治理天下的重要性。

D.《大学之道》和《人皆有不忍人之心》都是先秦儒家的散文,内容包括君子之德和修身养性,思路简洁明晰,今天看来仍有一定的启发意义。

答案:D

解析:这两篇文章内容上没有涉及君子之德。

7.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《<论语>十二章》中“ , ”,比喻责任重大,道路又遥远,要经历长期的奋斗。

(2)《大学之道》中“ , ”写从天子到平民百姓,都应该把修养自己的品德作为根本。

(3)《人皆有不忍人之心》中“ , ”写每个人都有怜悯别人的仁爱之心、同情之心,体恤民情,治理天下就易如反掌。

答案:(1)士不可以不弘毅 任重而道远

(2)自天子以至于庶人 壹是皆以修身为本

(3)以不忍人之心行不忍人之政 治天下可运之掌上

因文学法

[写作技法]

比喻论证

《<论语>十二章》成功地运用了比喻论证来阐明道理。如《论语·子罕》中,“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”用了“堆土成山”“填平洼地”两个比喻,形象地论证了积累和坚持的重要性。比喻论证指用比喻者之理去论证被比喻者之理的论证方法。在两事物之间,只需要有类似之点,即可用一事物比喻另一事物,从而论证一个比较抽象的事理。比喻论证中同样应该包括本体、喻体等比喻的基本元素,运用比喻论证可以使议论文生动形象、文采斐然。

课外·一起成长

素材积累

诗礼传家

◆在中国古代的书香人家,往往都会在家门上写着“诗礼传家”四个字。这四个字,来源于一个孔子教子学礼的故事。有一次,孔子独自站在家中的庭院里,看见儿子孔鲤迈着小步恭敬地走了过来。孔子喊住了孔鲤,问他学过《诗》没有。孔鲤回答说没有。孔子对孔鲤说,你不学习诗,就不能说出有文采的话(“不学诗,无以言”)。于是,孔鲤就退回去认真地学习《诗》。隔了一段时间,孔鲤从院子经过时又被孔子叫住了,

孔子问他学习《礼》了没有。孔鲤说还没有。孔子又教育他说,不学礼,就不能在社会上立足(“不学礼,无以立”)。于是,孔鲤又开始学《礼》。孔子把学诗学礼当作人立足于社会的基本要求,也当作教育孩子的标尺。“诗礼传家”,也因此成为孔子为后代留下的一条“祖训”。

◆一次,齐景公举行酒宴,饮到高兴处,对大臣们说:“各位痛快地饮酒,不要拘束君臣礼节!”晏子对齐景公说:“国君的话不妥!禽兽都是以雄健有力者为首,弱肉强食。大臣们如果抛弃礼节,就有更换国君的危险。”景公听了,很不高兴地背过身子。过了一会儿,景公出去了。景公回来后,晏子坐着也不起立;君臣碰杯,晏子先饮。景公很生气,对晏子说:“刚才你不是还教训我人不可没有礼节吗 你的礼节哪儿去了 ”晏子离开座席,向景公拜了再拜,恭敬地说:“我哪里敢这样呢 之所以这样做,是想让国君了解没有礼节的实际情形啊。”景公听了,说:“看来是我的错啊!”此后,景公完善礼制,精心治国,官员守礼,百姓肃然。

适用话题:“礼仪”“父母之教子”“教育”等。