一 发现潜藏的逻辑谬误课件(共27张PPT)部编版选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 一 发现潜藏的逻辑谬误课件(共27张PPT)部编版选择性必修上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 121.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-01 15:57:07 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

一 发现潜藏的逻辑谬误

必备知识

一、概念

1.什么是概念

概念是人脑对客观事物的本质特征的认识,是对具有共同属性的一类事物的总称,是思维的最基本的形式。由内涵和外延组成。每一个概念,揭示的是某一种事物或现象的本质属性,我们借此可以准确地把一种事物或现象跟其他事物或现象区别开来。

2.概念的内涵和外延

内涵是概念对思维对象本质属性的反映。比如“人”这个概念的内涵是“有语言、能思维、会制造工具”。外延是概念对思维对象具体范围的反映。

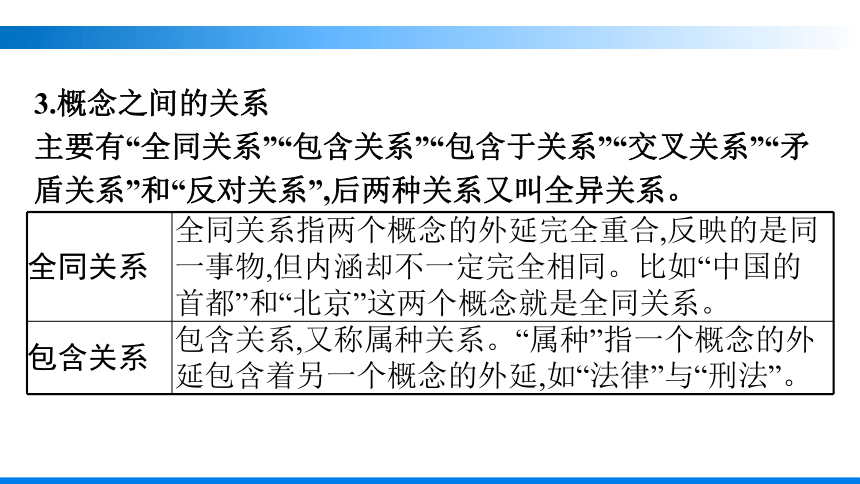

3.概念之间的关系

主要有“全同关系”“包含关系”“包含于关系”“交叉关系”“矛盾关系”和“反对关系”,后两种关系又叫全异关系。

全同关系 全同关系指两个概念的外延完全重合,反映的是同一事物,但内涵却不一定完全相同。比如“中国的首都”和“北京”这两个概念就是全同关系。

包含关系 包含关系,又称属种关系。“属种”指一个概念的外延包含着另一个概念的外延,如“法律”与“刑法”。

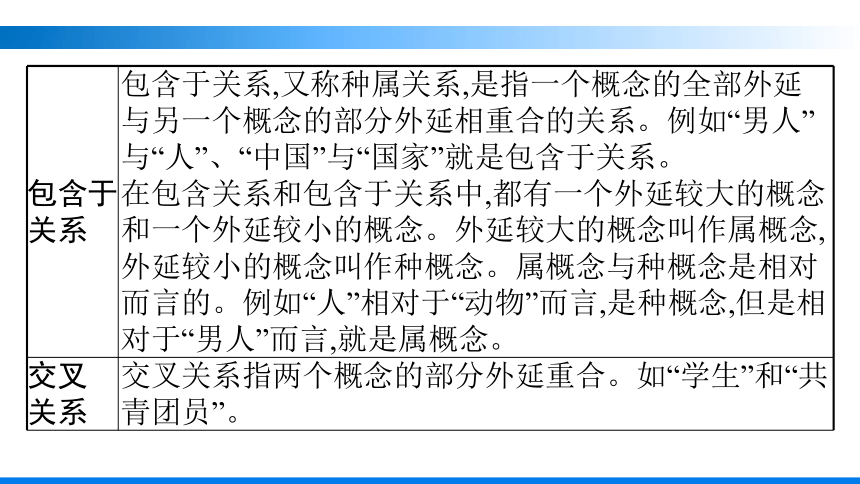

包含于关系 包含于关系,又称种属关系,是指一个概念的全部外延与另一个概念的部分外延相重合的关系。例如“男人”与“人”、“中国”与“国家”就是包含于关系。

在包含关系和包含于关系中,都有一个外延较大的概念和一个外延较小的概念。外延较大的概念叫作属概念,外延较小的概念叫作种概念。属概念与种概念是相对而言的。例如“人”相对于“动物”而言,是种概念,但是相对于“男人”而言,就是属概念。

交叉 关系 交叉关系指两个概念的部分外延重合。如“学生”和“共青团员”。

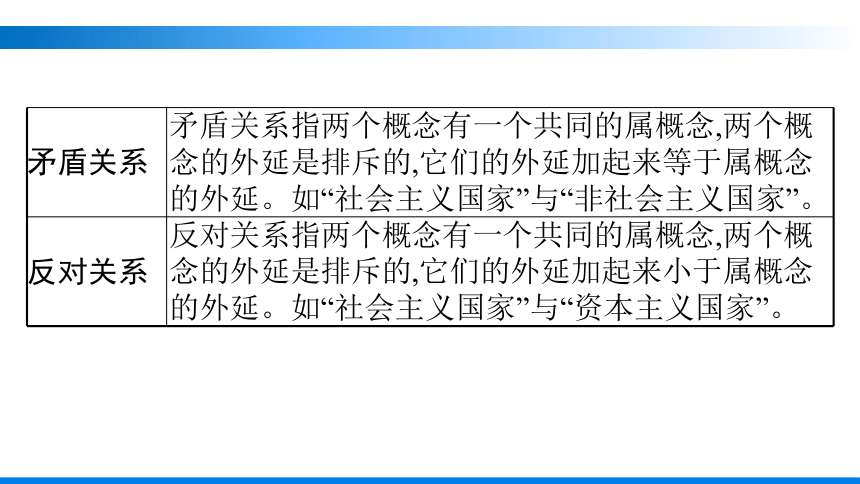

矛盾关系 矛盾关系指两个概念有一个共同的属概念,两个概念的外延是排斥的,它们的外延加起来等于属概念的外延。如“社会主义国家”与“非社会主义国家”。

反对关系 反对关系指两个概念有一个共同的属概念,两个概念的外延是排斥的,它们的外延加起来小于属概念的外延。如“社会主义国家”与“资本主义国家”。

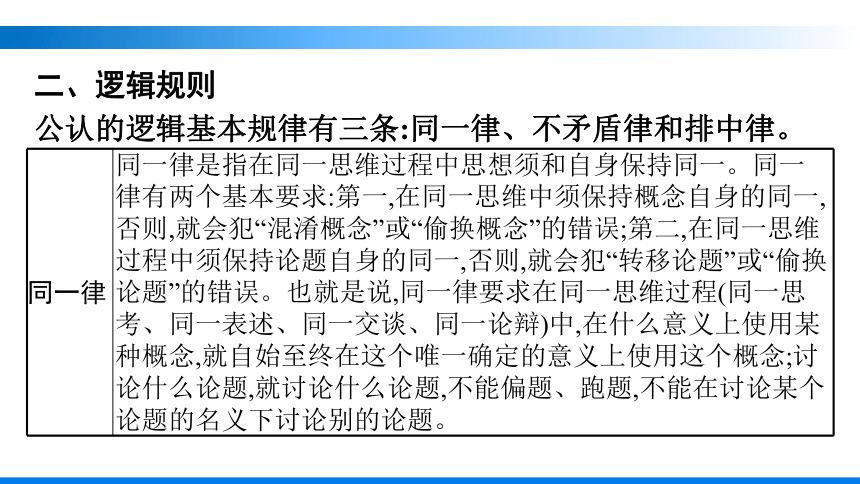

二、逻辑规则

公认的逻辑基本规律有三条:同一律、不矛盾律和排中律。

同一律 同一律是指在同一思维过程中思想须和自身保持同一。同一律有两个基本要求:第一,在同一思维中须保持概念自身的同一,否则,就会犯“混淆概念”或“偷换概念”的错误;第二,在同一思维过程中须保持论题自身的同一,否则,就会犯“转移论题”或“偷换论题”的错误。也就是说,同一律要求在同一思维过程(同一思考、同一表述、同一交谈、同一论辩)中,在什么意义上使用某种概念,就自始至终在这个唯一确定的意义上使用这个概念;讨论什么论题,就讨论什么论题,不能偏题、跑题,不能在讨论某个论题的名义下讨论别的论题。

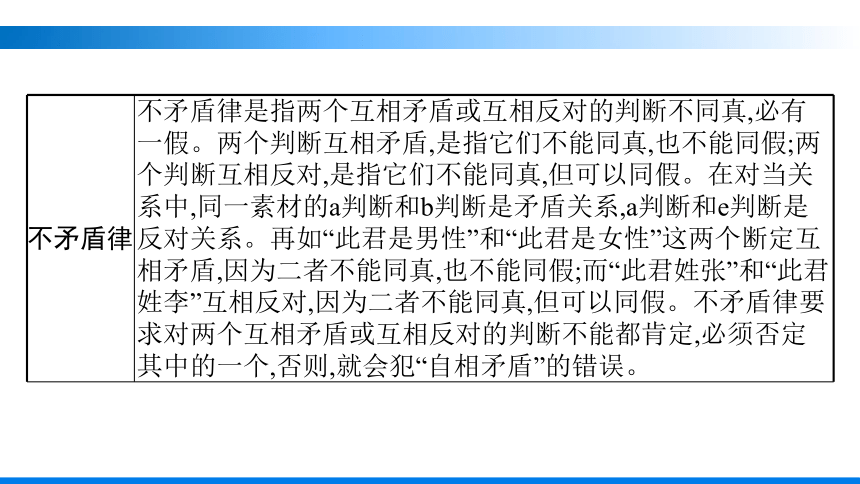

不矛盾律 不矛盾律是指两个互相矛盾或互相反对的判断不同真,必有一假。两个判断互相矛盾,是指它们不能同真,也不能同假;两个判断互相反对,是指它们不能同真,但可以同假。在对当关系中,同一素材的a判断和b判断是矛盾关系,a判断和e判断是反对关系。再如“此君是男性”和“此君是女性”这两个断定互相矛盾,因为二者不能同真,也不能同假;而“此君姓张”和“此君姓李”互相反对,因为二者不能同真,但可以同假。不矛盾律要求对两个互相矛盾或互相反对的判断不能都肯定,必须否定其中的一个,否则,就会犯“自相矛盾”的错误。

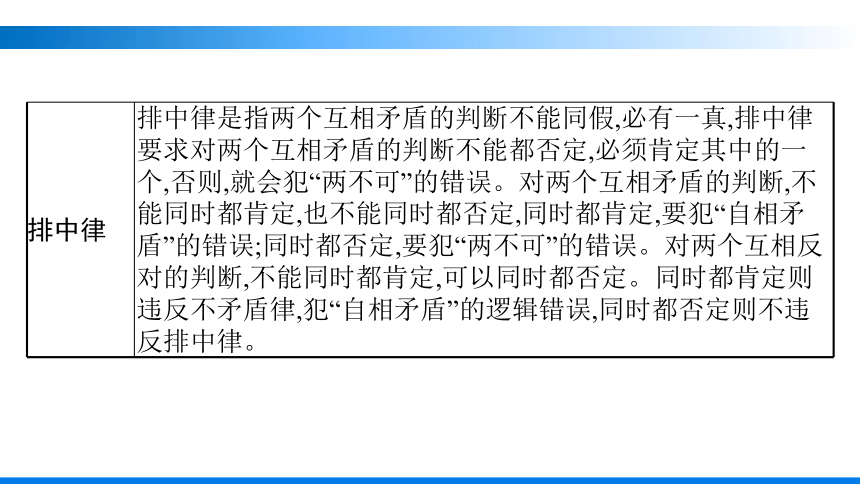

排中律 排中律是指两个互相矛盾的判断不能同假,必有一真,排中律要求对两个互相矛盾的判断不能都否定,必须肯定其中的一个,否则,就会犯“两不可”的错误。对两个互相矛盾的判断,不能同时都肯定,也不能同时都否定,同时都肯定,要犯“自相矛盾”的错误;同时都否定,要犯“两不可”的错误。对两个互相反对的判断,不能同时都肯定,可以同时都否定。同时都肯定则违反不矛盾律,犯“自相矛盾”的逻辑错误,同时都否定则不违反排中律。

三、常见的谬误类型

1.偷换概念

偷换概念指在论证过程中,故意把原来需要论证的话题偷换成别的论题,使原来的论题不能得到逻辑证明。

例如:中国人是勤劳勇敢的,这个人是中国人,所以这个人是勤劳勇敢的。这一推理的错误在于两个“中国人”不是一个概念。前面的“中国人”是一个集合概念,指的是整个中华民族;而后面的“中国人”是非集合概念。

2.混淆概念

混淆概念指在论证过程中,对两个概念理解不清造成的一种逻辑错误。

例如,在一篇文章中有这样一段话:

“党的政策的有效落实,推动了各项工作的开展。广大群众的劳动积极性空前高涨,工业战线陆续开展社会主义劳动竞赛,农民朋友努力进行生产劳动,教育工作者努力提高工作质量,医务人员热情地为病人治病,各行各业都为伟大的社会主义革命和建设而努力劳动着。就拿这个学校来说,也丝毫没有放松劳动,全校师生每人都参加了一次秋季劳动。”

这段文字中,“劳动”一词共出现了六次,前四次的“劳动”指的是人的本职工作,包括人的体力和脑力劳动,后两次的“劳动”专指人的体力劳动。虽然都是“劳动”,但是表达的概念并不一样。

3.转移论题

转移论题指的是在运用命题进行推理的时候,或者在论证某一问题时,人们所使用的命题,未与其保持统一,而是用另外的命题代替。

例如:一个骑自行车的人险些撞伤一位上了年纪的路人,两人开始争吵起来。骑自行车的人说责任在走路的人,因为他走路不小心;走路的人说责任在骑车的人,因为骑车的人骑车不小心。骑车的人反驳道:“责任不在我,因为我已经骑了十几年车。”走路的人立刻很愤怒地说:“你骑了十几年车就证明骑车小心了 我还走了六十多年的路了呢!”

这两个人起初争执的是“这次事故是谁的责任”,两个人均想把责任推出去,然而后来争论的主题变成了骑车和走路时间长短的问题,因为两个人均犯了转移论题的逻辑错误。

4.自相矛盾

自相矛盾指的是在同一个思维过程中对两个互相矛盾的命题或判断同时肯定它们都是真的。

例如:一个年轻人对别人说:“我有一个伟大的理想,那就是发明一种万能溶液,它可以溶解一切物品。”那人听罢,惊奇地问:“那你想用什么器皿来放置这种万能溶液 它不是可以溶解一切物品吗 ”年轻人顿时哑口无言,满脸通红。

为什么这个年轻人会被问得哑口无言呢 因为他的想法包含了矛盾。他一方面承认万能溶液可以溶解一切物品,另一方面又承认作为存放这种溶液的器皿是万能溶液所不能溶解的,这两个判断是互相矛盾的。

5.模棱两可

模棱两可指的是同一关系、同一时间、同一对象里,对两个相互否定的思想,没有明确其中一个是真的,而是闪烁其词、左右摇摆。

例如:有人说《红楼梦》值得读,有人说不值得。两种意见我都不赞成。“值得读”“不值得读”是一对矛盾的论题,不能全都否定。

6.理由虚假或强加因果

论证论题的理由虽摆出来了,却是虚假的。

例如:《狼和小羊》这则寓言故事,狼要吃小羊的理由是,小羊站在下游喝水污染了它在上游的水。这个理由显然是站不住脚的。

7.循环论证

论证有一条重要原则,即论据的真实性不应依赖论题的真实性。论题能否确立依赖论据的真实性来论证,如果论据的真实性反过来以论题的真实性为依据,那就等于什么也没有论证。违反这一规则所犯的逻辑错误,称为“循环论证”。

例如:曾经有人反对哥白尼的太阳中心说,他们认为宇宙是有限的。其论据是宇宙在一昼夜之间绕地球一周,而论据的真实性又依赖“宇宙是有限的”这一论题(因为如果宇宙是无限的,就不能理解为什么无限的宇宙能在一昼夜之间绕自己的中心——地球运转一周)。这就犯了“循环论证”的错误。

8.概念并列不当

根据不同标准划分的概念不可以并列,如果在同一次划分中并列了不同层次的概念,就会犯“概念并列不当”的逻辑错误。例如“我喜欢读外国作品、古典作品、小说、散文、唐诗等”,这句话把用不同标准划分的概念并列在了一起,犯了“概念并列不当”的错误。

活动任务

1.下面对某些概念下的定义都不够准确,其错误是什么

(1)商品就是劳动产品。

(2)主语是谓语陈述的对象,谓语是对主语进行陈述的内容。

(3)新闻就是对多数人感兴趣而带有刺激性的事件(比如战争、犯罪等)的报道。

参考答案:(1)定义过宽 (2)循环定义 (3)定义过窄

2.下面对概念的划分错在什么地方

(1)图书馆里有外国小说、古典小说和侦探小说等。

(2)今天大扫除,女同学擦玻璃,团员扫地,班干部抹桌子。

(3)词可以分为单音词、复音词、单纯词、合成词、褒义词和贬义词。

参考答案:(1)概念“外国小说”“古典小说”“侦探小说”三者是交叉关系,不能并列。

(2)“女同学”与“团员”“班干部”之间有交叉。

(3)分类标准多样,不能并列在一起。

3.指出下列判断错误的原因。

(1)报晓的雄鸡是我们起床的信号。

(2)你这个意见很好,我想没有谁不会不同意。

(3)他要么是个老师,要么是个作家。

(4)出入校门的师生必须出示工作证和学生证。

参考答案:(1)性质判断不当,“雄鸡”不是“信号”。

(2)否定失当,多用了一个“不”。

(3)“老师”和“作家”有交叉关系,不能二选一。

(4)前后内容不对应,可把“和”改为“或”。

4.下面文段中有两个概念在使用上意思前后不统一。请参照①的方式,说明另外一个概念在使用上存在的问题。

这个冬天流感来势汹汹。相关医生说,现在不少人将感冒当作流感,草木皆兵。其实两者在症状、病因和病愈时长上都有很大的区别。流感是流感病毒引起的一种严重危害身体健康的呼吸道传染病。面对流感,有人听信流言,惊慌失措,先感染了病毒;一旦有人感染病毒,唯一正确的做法是及时治疗。不然病毒不除,健康就会遭到损害。

①文段中“面对流感”前面的“健康”指“身体健康”;“面对流感”后面的“健康”可能指“身体健康”,可能指“心理健康”,也可能二者都有。

②_____________________________________________

参考答案:②文段中“面对流感”前面的“病毒”指“流感病毒”; “面对流感”后面的第一个“病毒”指“精神病毒”,第二、三个“病毒”可能指“流感病毒”,可能指“精神病毒”,也可能二者都有。

5.阅读下面的材料,找出选项中性质不属于材料所论述的悲剧的一项( )

悲剧的审美价值的载体只能是文学艺术。因为人生有价值的东西、美好事物的毁灭是令人悲伤的,因此现实中的悲剧不能作为直接的审美对象来欣赏,否则人就是泯灭了人性的人了。

A.在梁山伯与祝英台的故事中,祝英台女扮男装外出求学,为追求爱情自由,面对封建势力的巨大压力,拒绝委曲求全,最后为情而死。

B.在中日甲午海战中,清军的致远号巡洋舰在中弹累累、弹药耗尽的情况下,仍然开足马力,冲向日本舰队的吉野号巡洋舰,最后致远号沉入海中,舰上200多名官兵壮烈殉国。

C.在电影《狼牙山五壮士》中,五位八路军战士为了掩护大部队及当地群众转移,把日伪军引向悬崖绝路,弹尽粮绝之后,他们跳下悬崖。

D.老舍笔下的祥子,纯朴善良,勤劳能干,有着骆驼般坚忍的精神,在饱受旧社会、旧制度的沉重打击之后,沦为自甘堕落的行尸走肉。

解析:B项是历史事实,不是文学艺术的范畴。

答案:B

一 发现潜藏的逻辑谬误

必备知识

一、概念

1.什么是概念

概念是人脑对客观事物的本质特征的认识,是对具有共同属性的一类事物的总称,是思维的最基本的形式。由内涵和外延组成。每一个概念,揭示的是某一种事物或现象的本质属性,我们借此可以准确地把一种事物或现象跟其他事物或现象区别开来。

2.概念的内涵和外延

内涵是概念对思维对象本质属性的反映。比如“人”这个概念的内涵是“有语言、能思维、会制造工具”。外延是概念对思维对象具体范围的反映。

3.概念之间的关系

主要有“全同关系”“包含关系”“包含于关系”“交叉关系”“矛盾关系”和“反对关系”,后两种关系又叫全异关系。

全同关系 全同关系指两个概念的外延完全重合,反映的是同一事物,但内涵却不一定完全相同。比如“中国的首都”和“北京”这两个概念就是全同关系。

包含关系 包含关系,又称属种关系。“属种”指一个概念的外延包含着另一个概念的外延,如“法律”与“刑法”。

包含于关系 包含于关系,又称种属关系,是指一个概念的全部外延与另一个概念的部分外延相重合的关系。例如“男人”与“人”、“中国”与“国家”就是包含于关系。

在包含关系和包含于关系中,都有一个外延较大的概念和一个外延较小的概念。外延较大的概念叫作属概念,外延较小的概念叫作种概念。属概念与种概念是相对而言的。例如“人”相对于“动物”而言,是种概念,但是相对于“男人”而言,就是属概念。

交叉 关系 交叉关系指两个概念的部分外延重合。如“学生”和“共青团员”。

矛盾关系 矛盾关系指两个概念有一个共同的属概念,两个概念的外延是排斥的,它们的外延加起来等于属概念的外延。如“社会主义国家”与“非社会主义国家”。

反对关系 反对关系指两个概念有一个共同的属概念,两个概念的外延是排斥的,它们的外延加起来小于属概念的外延。如“社会主义国家”与“资本主义国家”。

二、逻辑规则

公认的逻辑基本规律有三条:同一律、不矛盾律和排中律。

同一律 同一律是指在同一思维过程中思想须和自身保持同一。同一律有两个基本要求:第一,在同一思维中须保持概念自身的同一,否则,就会犯“混淆概念”或“偷换概念”的错误;第二,在同一思维过程中须保持论题自身的同一,否则,就会犯“转移论题”或“偷换论题”的错误。也就是说,同一律要求在同一思维过程(同一思考、同一表述、同一交谈、同一论辩)中,在什么意义上使用某种概念,就自始至终在这个唯一确定的意义上使用这个概念;讨论什么论题,就讨论什么论题,不能偏题、跑题,不能在讨论某个论题的名义下讨论别的论题。

不矛盾律 不矛盾律是指两个互相矛盾或互相反对的判断不同真,必有一假。两个判断互相矛盾,是指它们不能同真,也不能同假;两个判断互相反对,是指它们不能同真,但可以同假。在对当关系中,同一素材的a判断和b判断是矛盾关系,a判断和e判断是反对关系。再如“此君是男性”和“此君是女性”这两个断定互相矛盾,因为二者不能同真,也不能同假;而“此君姓张”和“此君姓李”互相反对,因为二者不能同真,但可以同假。不矛盾律要求对两个互相矛盾或互相反对的判断不能都肯定,必须否定其中的一个,否则,就会犯“自相矛盾”的错误。

排中律 排中律是指两个互相矛盾的判断不能同假,必有一真,排中律要求对两个互相矛盾的判断不能都否定,必须肯定其中的一个,否则,就会犯“两不可”的错误。对两个互相矛盾的判断,不能同时都肯定,也不能同时都否定,同时都肯定,要犯“自相矛盾”的错误;同时都否定,要犯“两不可”的错误。对两个互相反对的判断,不能同时都肯定,可以同时都否定。同时都肯定则违反不矛盾律,犯“自相矛盾”的逻辑错误,同时都否定则不违反排中律。

三、常见的谬误类型

1.偷换概念

偷换概念指在论证过程中,故意把原来需要论证的话题偷换成别的论题,使原来的论题不能得到逻辑证明。

例如:中国人是勤劳勇敢的,这个人是中国人,所以这个人是勤劳勇敢的。这一推理的错误在于两个“中国人”不是一个概念。前面的“中国人”是一个集合概念,指的是整个中华民族;而后面的“中国人”是非集合概念。

2.混淆概念

混淆概念指在论证过程中,对两个概念理解不清造成的一种逻辑错误。

例如,在一篇文章中有这样一段话:

“党的政策的有效落实,推动了各项工作的开展。广大群众的劳动积极性空前高涨,工业战线陆续开展社会主义劳动竞赛,农民朋友努力进行生产劳动,教育工作者努力提高工作质量,医务人员热情地为病人治病,各行各业都为伟大的社会主义革命和建设而努力劳动着。就拿这个学校来说,也丝毫没有放松劳动,全校师生每人都参加了一次秋季劳动。”

这段文字中,“劳动”一词共出现了六次,前四次的“劳动”指的是人的本职工作,包括人的体力和脑力劳动,后两次的“劳动”专指人的体力劳动。虽然都是“劳动”,但是表达的概念并不一样。

3.转移论题

转移论题指的是在运用命题进行推理的时候,或者在论证某一问题时,人们所使用的命题,未与其保持统一,而是用另外的命题代替。

例如:一个骑自行车的人险些撞伤一位上了年纪的路人,两人开始争吵起来。骑自行车的人说责任在走路的人,因为他走路不小心;走路的人说责任在骑车的人,因为骑车的人骑车不小心。骑车的人反驳道:“责任不在我,因为我已经骑了十几年车。”走路的人立刻很愤怒地说:“你骑了十几年车就证明骑车小心了 我还走了六十多年的路了呢!”

这两个人起初争执的是“这次事故是谁的责任”,两个人均想把责任推出去,然而后来争论的主题变成了骑车和走路时间长短的问题,因为两个人均犯了转移论题的逻辑错误。

4.自相矛盾

自相矛盾指的是在同一个思维过程中对两个互相矛盾的命题或判断同时肯定它们都是真的。

例如:一个年轻人对别人说:“我有一个伟大的理想,那就是发明一种万能溶液,它可以溶解一切物品。”那人听罢,惊奇地问:“那你想用什么器皿来放置这种万能溶液 它不是可以溶解一切物品吗 ”年轻人顿时哑口无言,满脸通红。

为什么这个年轻人会被问得哑口无言呢 因为他的想法包含了矛盾。他一方面承认万能溶液可以溶解一切物品,另一方面又承认作为存放这种溶液的器皿是万能溶液所不能溶解的,这两个判断是互相矛盾的。

5.模棱两可

模棱两可指的是同一关系、同一时间、同一对象里,对两个相互否定的思想,没有明确其中一个是真的,而是闪烁其词、左右摇摆。

例如:有人说《红楼梦》值得读,有人说不值得。两种意见我都不赞成。“值得读”“不值得读”是一对矛盾的论题,不能全都否定。

6.理由虚假或强加因果

论证论题的理由虽摆出来了,却是虚假的。

例如:《狼和小羊》这则寓言故事,狼要吃小羊的理由是,小羊站在下游喝水污染了它在上游的水。这个理由显然是站不住脚的。

7.循环论证

论证有一条重要原则,即论据的真实性不应依赖论题的真实性。论题能否确立依赖论据的真实性来论证,如果论据的真实性反过来以论题的真实性为依据,那就等于什么也没有论证。违反这一规则所犯的逻辑错误,称为“循环论证”。

例如:曾经有人反对哥白尼的太阳中心说,他们认为宇宙是有限的。其论据是宇宙在一昼夜之间绕地球一周,而论据的真实性又依赖“宇宙是有限的”这一论题(因为如果宇宙是无限的,就不能理解为什么无限的宇宙能在一昼夜之间绕自己的中心——地球运转一周)。这就犯了“循环论证”的错误。

8.概念并列不当

根据不同标准划分的概念不可以并列,如果在同一次划分中并列了不同层次的概念,就会犯“概念并列不当”的逻辑错误。例如“我喜欢读外国作品、古典作品、小说、散文、唐诗等”,这句话把用不同标准划分的概念并列在了一起,犯了“概念并列不当”的错误。

活动任务

1.下面对某些概念下的定义都不够准确,其错误是什么

(1)商品就是劳动产品。

(2)主语是谓语陈述的对象,谓语是对主语进行陈述的内容。

(3)新闻就是对多数人感兴趣而带有刺激性的事件(比如战争、犯罪等)的报道。

参考答案:(1)定义过宽 (2)循环定义 (3)定义过窄

2.下面对概念的划分错在什么地方

(1)图书馆里有外国小说、古典小说和侦探小说等。

(2)今天大扫除,女同学擦玻璃,团员扫地,班干部抹桌子。

(3)词可以分为单音词、复音词、单纯词、合成词、褒义词和贬义词。

参考答案:(1)概念“外国小说”“古典小说”“侦探小说”三者是交叉关系,不能并列。

(2)“女同学”与“团员”“班干部”之间有交叉。

(3)分类标准多样,不能并列在一起。

3.指出下列判断错误的原因。

(1)报晓的雄鸡是我们起床的信号。

(2)你这个意见很好,我想没有谁不会不同意。

(3)他要么是个老师,要么是个作家。

(4)出入校门的师生必须出示工作证和学生证。

参考答案:(1)性质判断不当,“雄鸡”不是“信号”。

(2)否定失当,多用了一个“不”。

(3)“老师”和“作家”有交叉关系,不能二选一。

(4)前后内容不对应,可把“和”改为“或”。

4.下面文段中有两个概念在使用上意思前后不统一。请参照①的方式,说明另外一个概念在使用上存在的问题。

这个冬天流感来势汹汹。相关医生说,现在不少人将感冒当作流感,草木皆兵。其实两者在症状、病因和病愈时长上都有很大的区别。流感是流感病毒引起的一种严重危害身体健康的呼吸道传染病。面对流感,有人听信流言,惊慌失措,先感染了病毒;一旦有人感染病毒,唯一正确的做法是及时治疗。不然病毒不除,健康就会遭到损害。

①文段中“面对流感”前面的“健康”指“身体健康”;“面对流感”后面的“健康”可能指“身体健康”,可能指“心理健康”,也可能二者都有。

②_____________________________________________

参考答案:②文段中“面对流感”前面的“病毒”指“流感病毒”; “面对流感”后面的第一个“病毒”指“精神病毒”,第二、三个“病毒”可能指“流感病毒”,可能指“精神病毒”,也可能二者都有。

5.阅读下面的材料,找出选项中性质不属于材料所论述的悲剧的一项( )

悲剧的审美价值的载体只能是文学艺术。因为人生有价值的东西、美好事物的毁灭是令人悲伤的,因此现实中的悲剧不能作为直接的审美对象来欣赏,否则人就是泯灭了人性的人了。

A.在梁山伯与祝英台的故事中,祝英台女扮男装外出求学,为追求爱情自由,面对封建势力的巨大压力,拒绝委曲求全,最后为情而死。

B.在中日甲午海战中,清军的致远号巡洋舰在中弹累累、弹药耗尽的情况下,仍然开足马力,冲向日本舰队的吉野号巡洋舰,最后致远号沉入海中,舰上200多名官兵壮烈殉国。

C.在电影《狼牙山五壮士》中,五位八路军战士为了掩护大部队及当地群众转移,把日伪军引向悬崖绝路,弹尽粮绝之后,他们跳下悬崖。

D.老舍笔下的祥子,纯朴善良,勤劳能干,有着骆驼般坚忍的精神,在饱受旧社会、旧制度的沉重打击之后,沦为自甘堕落的行尸走肉。

解析:B项是历史事实,不是文学艺术的范畴。

答案:B