河北省衡水市名校2022-2023学年高二下学期6月月考语文试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 河北省衡水市名校2022-2023学年高二下学期6月月考语文试题(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 63.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-01 16:30:39 | ||

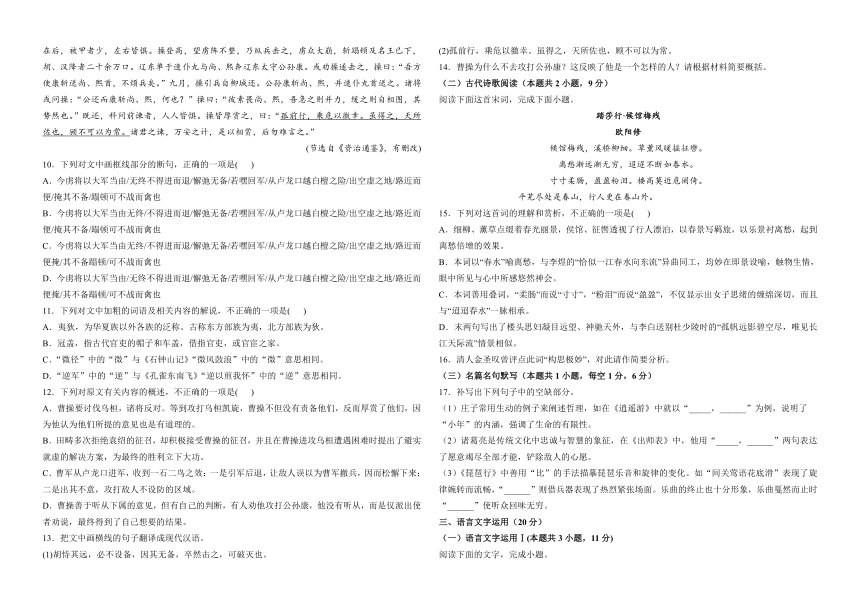

图片预览

文档简介

衡水市名校2022-2023学年高二下学期6月月考

语文试题

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读I(本题共5小题,17分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

近日,国务院教育督导委员会办公室印发《关于继续把“双减”督导作为教育督导“一号工程”的通知》(下称《通知》),系统部署教育战线做好2023年度“双减”督导工作。这是“双减”连续第3年成为年度教育督导“一号工程”。

《通知》要求,要全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于“双减”工作的重要指示批示,落实立德树人根本任务,构建国家、省、市、县四级联动督导工作机制,督促各地强化学校教育主阵地作用,深化校外培训机构治理,坚决防止侵害群众利益行为,推动形成良好教育生态,促进学生全面发展、健康成长。

《通知》强调,各地要在前两年工作的基础上,建立健全“双减”督导工作机制,在履行督政、督学、评估监测职能中,创新方式方法,切实发挥教育督导的监督作用,实现以督促减、以督增效。针对当前学科类培训隐形变异、非学科类培训良莠不齐、校外培训预收费监管不到位、艺考及涉境外培训治理难度大、学校课后服务水平仍有待提高等突出问题,重点从四个方面做好“双减”督导工作。一是纳入市县政府履职“重点督”。督促压实市县政府责任,聚焦“双减”

工作落实中的关键问题、突出矛盾,带着线索督、跟着问题查、盯着问题改;二是部署指导责任督学“常态督”。按照《责任督学“双减”实地督导工作指引》要求,组织责任督学采用校园巡查、问卷调查、走访座谈等方式开展义务教育学校全覆盖督导;三是组织各级督学“专项督”。

组织国家督学和省级督学采取“四不两直”方式,对改革任务重、工作成效差、投诉问题多的市县进行专项督查;四是加大通报问责力度“公开督”。定期通报工作进展缓慢或问题较多的市县,对重点地区存在的突出问题进行专项通报,适时公开曝光不作为、慢作为等典型问题,对群众反映强烈的典型问题进行挂牌督办。

(摘编自教育部官网,2023年03月14日)

材料二:

美国西北大学经济学教授马赛厄斯·德普克(MatthiasDoepke)和美国耶鲁大学经济学教授法布里奇奥·齐利博蒂(FabrizioZilibotti)合著的《爱、金钱和孩子》一书告诉我们,育儿焦虑是一个全球化现象,“精细育儿”在一定程度上是社会不平等现象加剧的反映。除了北欧等几个国家,大部分我们所熟知的“知名国家”,都存在类似问题。社会学家保罗·阿马托发现,相较于60年代及之后出生的美国人而言,前几代美国人“朋友数量多出51%,与配偶共享社交圈的概率高出39%,他们不仅不需要为孩子的幸福和未来操心,反而会与非家庭成员共度大量时光。因为他们是抱着孩子以后肯定会比自己过得好的心态来养儿育女的”。然而到了70年代,通货膨胀和经济停滞常态化;在80年代,企业和政府都朝着终结社会契约的方向行进,即经济和健康风险被卸到劳工及其家人身上。从1980-2004年,常规养老福利覆盖的劳工比例从60%跌至11%。

20世纪80年代之后,接受高等教育乃至硕士博士教育所带来的职业发展和收入增长的红利越来越高,促使了人们对密集式教育的追捧。在经济风险和竞争焦虑面前,美国父母纷纷抛弃了社交和休闲活动,掀起了育儿狂潮,子女的课外补习越多,意味着进入一所名校的几率越大,在未来获得一份最优人才方能胜任的高薪工作的可能性就越高,这是“精细育儿”的内在逻辑。

从个体角度来说,面对社会经济的不平等,增加孩子的教育投入是非常理性的决策;但从集体的角度来说,当多数人都被卷入无止境的育儿资源消耗战,这样的行为又是极度非理性的。马赛厄斯·德普克和齐利博蒂指出,如果教育系统高度分层,并且在孩子还很小的时候就能预先决定他们的未来,家庭之间的“育儿战争”就无法避免。

在中国,生活在超级城市的新型小区中的孩子,几乎所有时间都由学校、父母和培训机构所占据。教育过程变成择校、培训和家长陪同三者紧密配合下的状态,换言之,家庭代替了社区,父母和老师代替了同龄伙伴,成为孩子成长中更重要的元素。而由于缺乏“社区感”,导致越来越多的家长不会将孩子与身边的伙伴作比较,而是直接与全市、全国的“佼佼者”进行比照——焦虑的父母也总是能找到优秀的榜样,这种差距所带来的更大压力,不可避免地困扰着很多家长与孩子。“这样的育儿环境就像军备竞赛一样,只会让所有人高度紧张混乱。”而对整个国家来说,这种努力也是被浪费的。这几乎是一种零和博弈,还会大大阻碍阶层间的流动,加剧不平等。

此外,一个人的成长不仅需要认知技能,更多的其实是非认知技能,例如同情、合作、欣赏。但在白热化的竞争氛围下,孩子们的学习过程和目标都没有这些。在美国,父母的过多参与被认为会剥夺孩子自力更生的意识,超负荷的课外安排也让孩子身心疲惫。调查显示,一方面增加亲子时光已成为流行趋势,但另一方面,许多子女更希望自己的父母有边界感。当孩子想要更多空间或者排斥父母时,那些为孩子牺牲社交的父母可能会感到孤独无依。

(编译自美国《大西洋月刊》,有删改)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.“双减”连续第3年成为年度教育督导“一号工程”,既体现了国家对“双减”的重视,也到教育督导上来,坚持从四个方面做好各项工作。

B.《通知》强调,各地要贯彻落实二十大精神和习书记指示,将“双减”工作的重心逐步转移,各地要切实发挥监督作用。

C.《通知》强调,针对当前出现的学科类非学科类、校内外乃至境外培训出现的一系列问题反映了“双减”还有些突出问题需要面对和解决。

D.自上世纪70年代以来,肇始自经济压力的社会不平等现象便反映为以“精细育儿”加剧为表现形式的育儿焦虑,并在全球多数知名国家普遍出现。

2.根据材料内容,下列说法正确的一项是( )

A.《责任督学“双减”实地督导工作指引》要求责任督学部署指导“常态督”,相关部门可以以校园巡查、问卷调查、走访座谈等方式对学校展开全覆盖督导。

B.在父母看来,密集式教育更有可能带来丰厚的回报,增加孩子的教育投入是理性的选择;而“双减”政策的出台则可能是决策者从集体的高度来审视这场育儿资源消耗战的结果。

C.教育焦虑不仅发生在中国,更已成为全球化现象;而参考美国可以判断,在不久的将来,中国父母将面临因成年子女希望获取更多自由而痛感“孤独无依”的状况。

D.“双减”出台后,学生李华的妈妈哀叹“我的周末没了”,但因为她有着与美国父母同样的焦虑,所以选择了抛弃社交和休闲活动,在周末把更多时间放在陪女儿读书的亲子活动上。

3.按照网络流行说法将“父母”分类,下列父母类型,与材料二关联性最低的是( )

A.直升机父母(HelicopterParents)。他们像直升机一样盘旋在孩子上空,监督孩子的周遭,确保所有事情都向有利于孩子的方向发展。

B.剪刀手父母(ScissorhandParents)。他们按自己的意愿来强行改造孩子,最终却扼杀了孩子的个性和天赋。

C.除草机父母(LawnmowerParents)。在孩子的成长道路上,永远走在孩子的前面,尽力消除任何路障和孩子可能遇到的问题和伤害。

D.扫地机父母(SweeperParents)。他们像扫地机一样轰隆隆,积极地替孩子清除发展过程中所犯错误带来的负面影响。

4.李华妈妈放弃社交和休闲活动,陪孩子进行课外补习,有人劝她给孩子减负以免孩子出现问题,但李华妈妈不以为然。假如你是李华妈妈,请结合材料二中的观点,运用不同推理形式和合适的关联词,对他人的劝说提出两点反驳意见。

5.如何“推动形成良好教育生态”?请结合材料谈谈你的看法。

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,18分)

阅读下面的文字,完成下列小题。

她是谁?

宗璞

S城是一座山城,这几年高楼大厦越来越多。像任何人类居住的地方一样,城里总不断有各种各样的新闻。新闻的寿命长短不一,有的刚出现就被山风吹散,有的则飘飘摇摇,在大街小巷穿行,好几个月不离开。

城中数一数二的富户,费林先生家里的老照片案就属于后一类。

临近上世纪末,人们不免大生怀旧之思,纷纷翻弄起老照片来,便有幕僚类人物,名唤林费的,向费林进言:“现在暴发户满街拣,可大都没有根底,只有先生您不一样,令尊翁是数一数二的实业家,何不出个影集?”费林点头答应了。

林费领了任务,兴致勃勃地理好手头的照片,又从旧箱子里取出一摞摞老照片,一张张翻阅。一张照片里留有几位漂亮人物的身影,他们是在游城郊的半壁崖。从山名可以想见,那山颇险峻。大家错落地站着,中心人物是费林的父亲老费先生。他旁边站了一位女子,披着件闪缎披风。老费先生的交往必定是很多的,相片中有认识的,也有不认识的。认识的多已去世,还剩一位已有一百多岁,无人敢去打搅,不认识的也无从考究。

林费翻过旧箱子里的最后一张照片。上面是实业家老费先生和一个女子坐在柳荫下的石桌旁,背后是一片水面。老费先生侧身望着水面,那女子以手支颐,凝神望着远处。大家毫不费力便认出她就是在山上披着闪缎披风的那一位。

她是谁?

她不是母亲,不是姑母,也不是族人、表亲或熟识的朋友。她穿着镶边旗袍双肩盘花扣,袖略宽,想来是那时流行的样子,嘴唇半开,略带笑意,像要说什么。

“这位是谁?”林费问。费林说:“没见过。拿出来问问老人。”

于是这张照片传遍了费家相识的家庭。没有人知道她是谁。有些小报记者也来打听。“认出来了吗?”“没有认出。”林费回答。

关于这张照片的新闻不胫而走,版本不一。一说那女子是当时一位女诗人,实业家曾和这位女诗人过从甚密。又说是当时一位名媛,和费家交情不错。又说是一位极红的女伶,后来失踪了,始终没有查出下落。

关于和女诗人的交往,小报上登了一篇叫做纪实小说一类的东西,顾名思义是既纪实又虚构的一锅粥。说老费先生欣逢红颜知己,写得颇诗情画意。费林夫人冷笑道:“瞧瞧,这就是你们老费家的根底儿。”费林有些恼怒,拿着照片指点说:“两人的目光不在一个方向,也许是有人用两张照片重新摆弄的。”夫人端详了片刻也点点头。费林命子侄辈把那作者告上法庭,果然道歉赔款,暂时警戒了一干轻薄文人。女诗人其实在时间隧道的更远处,比老费先生还要年长许多,现在有无后裔不得而知,也只好“身后是非谁管得”了。

名媛家里却不同,一再申辩相片中的人物绝非他们的祖辈。越申辩越张扬,倒让那些不知来由的废话煞有介事地飘摇了一阵子,因为没有落到文字,传一阵也就罢了。至于说红伶失踪可就让推理小说的读者心头痒痒的,这不是快牵涉到命案了么!是否应该去费府搜查一下?

吵了好几个月,大家都有些烦了。一次晚餐上费林说:“林费的主意,用电脑把这照片给世界亲友们都发过去了,还没有人认出来。”费林夫人捏着筷子,说:“就等着编假话的好了。”此话果有先见之明。不久,有两家拐着七八十来个弯儿的亲戚来了。两家人一户住在阿拉斯加,另一户住在南太平洋的某个小岛上。一家人说,那位女士是他们的祖姑;另一家人说,女士是他们的祖姨。一致的说法是:他们听老人说过,祖姑或祖姨和老费先生是好朋友,多的就不便说了。他们希望得到些纪念物。费林吩咐置之不理。

她是谁?不问了吗?费林不甘心,那女子看来也不是等闲人物,若是重新拼做又为什么?他的心像被什么牵住了似的放不下。他要去问那位一百多岁的老人,照片中他是最年轻的。

费林带着林费亲自登门。老人坐在轮椅上,膝上盖着毯子,这是一切耄耋老人的形象。费林得体地问过安,说明来意。经过身边工作人员的大声转达,老人接过那张水边照片,居然把它凑到眼前辨认,浑浊的眼睛里忽然闪出一道亮光。费林相信他认出了。

“不认识。”老人喃喃自语。相片落了下来,他拿不住。

“您不认识?”费林很失望,拿起照片指点着说:“那站着的是先父,想请您认认坐着的那位——”

老人睁大眼睛仍然说:“不认识。”

费林认为游山的一张有些希望。因为老人身在其间,总该知道有什么人同游。不料老人仔细辨认后,竟说:“一个也不认识。”接着沉默片刻,忽然大声说:“让他们安息吧!让死去的人安息吧!”老人眼中又闪出一道亮光,很快就熄灭了。

工作人员低声说,有人拿了旧照片来,其中也有老人自己,他也不认得。费林不由得轻声叹息,没有想到从老人那里也得不到回答。林费也叹了一口气,说:“过去的事只有当事人明白,要是仙佛能托梦就好了。”

当晚,费林真的做了一个梦,梦见自己站在半壁崖前,山坡上一人冉冉行来,是个女子。费林定睛细看,不禁大吃一惊,见她披着宝蓝色闪缎披风,眉目如画,正是照片中的那个谜。

那女子转了一个身,披风飘起来,整个人烟雾一般消散了。冷清清的月光,照得险峻、陡峭的山崖狰狞如鬼怪。

费林忽然醒了,冷清清的月光照在房前。他下了床,下楼到起居室拿出那两张照片,不禁又大吃一惊。照片上的那位女子竟不见了,剩下一片空白无法填补。

费林跌坐在沙发上。月光冷冷地照进窗来,它见得多了。

那两张照片索性也不见了。林费不敢多问,做这件事也不那么热心了。过了许久,相册终于出版。又过了几年,费林和费林夫人都去世了。月光还在冷冷地照着,再过些时,高楼盖得太多,入夜灯光闪烁,真是城开不夜,不但看不见月光,连月亮也看不见了。

(有删改)

6.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,正确的一项是( )

A.关于照片中不知名女子身份的猜测,演绎出了版本不一的新闻,有“女诗人”“名媛”“女伶”等,作者以这些新闻主要来表现老费先生与之关系扑朔迷离。

B.费林家的老照片案“经久不衰”,此后更是有诸如“阿拉斯加”和“南太平洋的某个小岛”上的两家人过来“认亲”,可见老费家确实与没有根底的暴发户不同。

C.围绕费林先生家里的老照片案的新闻虽然持续时间比较长,但最终没有避免消散、被遗忘的结局,“让死去的人安息吧”,作者表达出不能过多“消费”过去之意。

D.费林做了一个关于照片上女子的梦,梦醒之后,“照片上的那位女子竟不见了”,后来,“那两张照片索性也不见了”,这些离奇诡异的情节都带有鲜明的魔幻色彩。

7.在这篇小说中有些细节反复出现,下列选项中对其作用分析不正确的一项是( )

A.小说开头与结尾都出现了“高楼多”这个细节,作者想以此表明现代的物质文明越来越发达,我们对过去的认知却走向浅薄化。

B.百岁老人反复强调自己“不认识”她,眼里又反复出现“一道亮光”,制造出模糊和矛盾的效果,旨在表明老人头脑痴呆,无法确认过去。

C.小说后半部分中反复出现“冷清清的月光”、月光“冷冷地照”这些细节,作者以月光的冷意来否定人们对“她”的积极探究。

D.小说反复强调照片中女子“闪缎披风”的衣着特征,强化了人物的视觉形象,最后在梦境中披风有了颜色和动态,营造出了鲜明的画面感。

8.在小说中,实际引出新闻或“老照片案”的是老费先生和女子在水边的照片,作者为什么还要加入对游半壁崖时所摄照片的描绘?请结合文本分析。

9.宗璞曾说:“历史是哑巴,要靠别人说话。我很同情它。”而历史,又是由一个个鲜活的人组成的。结合文本谈谈应该如何看待历史上的人物。

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成下题。

曹操将击乌桓,诸将皆曰:“袁尚亡虏耳,夷狄贪而无亲,岂能为尚用!今深入征之,刘备必说刘表以袭许。”郭嘉曰:“胡恃其远,必不设备,因其无备,卒然击之,可破灭也。”操从之。初,袁绍数遣使召田畴于无终,畴皆拒之。畴忿乌桓多杀其本郡冠盖,意欲讨之而力未能。及曹操定冀州,遣使辟畴,畴戒其门下趣治严。遂随使者到军,拜为蓚令,随军次无终。时方夏水雨,而滨海洿下,泞滞不通,虏亦遮守蹊要,军不得进。操患之。畴曰:“旧北平郡治在平冈,道出卢龙,达于柳城。自建武以来,陷坏断绝,垂二百载,而尚有微径可从。今虏将以大军当由无终不得进而退懈弛无备若嘿回军从卢龙口越白檀之险出空虚之地路近而便掩其不备蹋顿可不战而禽也。”操曰:“善!”乃引军还。虏候骑见之,诚以为大军去也。操令畴将其众为乡导,上徐无山,经白檀,东指柳城。未至二百里,虏乃知之。尚、熙与蹋顿及辽西单于楼班、右北平单于能臣抵之等将数万骑逆军。操车重在后,被甲者少,左右皆惧。操登高,望虏阵不整,乃纵兵击之,虏众大崩,斩蹋顿及名王已下,胡、汉降者二十余万口。辽东单于速仆丸与尚、熙奔辽东太守公孙康。或劝操遂击之,操曰:“吾方使康斩送尚、熙首,不烦兵矣。”九月,操引兵自柳城还。公孙康斩尚、熙,并速仆丸首送之。诸将或问操:“公还而康斩尚、熙,何也?”操曰:“彼素畏尚、熙,吾急之则并力,缓之则自相图,其势然也。”既还,科问前谏者,人人皆惧。操皆厚赏之,曰:“孤前行,乘危以徼幸。虽得之,天所佐也,顾不可以为常。诸君之谏,万安之计,是以相赏,后勿难言之。”

(节选自《资治通鉴》,有删改)

10.下列对文中画框线部分的断句,正确的一项是( )

A.今虏将以大军当由/无终不得进而退/懈弛无备/若嘿回军/从卢龙口越白檀之险/出空虚之地/路近而便/掩其不备/蹋顿可不战而禽也

B.今虏将以大军当由无终/不得进而退/懈弛无备/若嘿回军/从卢龙口越白檀之险/出空虚之地/路近而便/掩其不备/蹋顿可不战而禽也

C.今虏将以大军当由无终/不得进而退/懈弛无备/若嘿回军/从卢龙口越白檀之险/出空虚之地/路近而便掩/其不备蹋顿/可不战而禽也

D.今虏将以大军当由/无终不得进而退/懈弛无备/若嘿回军/从卢龙口越白檀之险/出空虚之地/路近而便掩/其不备蹋顿/可不战而禽也

11.下列对文中加粗的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.夷狄,为华夏族以外各族的泛称。古称东方部族为夷,北方部族为狄。

B.冠盖,指古代官吏的帽子和车盖,借指官吏,或官宦之家。

C.“微径”中的“微”与《石钟山记》“微风鼓浪”中的“微”意思相同。

D.“逆军”中的“逆”与《孔雀东南飞》“逆以煎我怀”中的“逆”意思相同。

12.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.曹操要讨伐乌桓,诸将反对。等到攻打乌桓凯旋,曹操不但没有责备他们,反而厚赏了他们,因为他认为他们所提的意见也是有道理的。

B.田畴多次拒绝袁绍的征召,却积极接受曹操的征召,并且在曹操进攻乌桓遭遇困难时提出了避实就虚的解决方案,为最终的胜利立下大功。

C.曹军从卢龙口进军,收到一石二鸟之效:一是引军后退,让敌人误以为曹军撤兵,因而松懈下来;二是出其不意,攻打敌人不设防的区域。

D.曹操善于听从下属的意见,但有自己的判断,有人劝他攻打公孙康,他没有听从,而是仅派出使者劝说,最终得到了自己想要的结果。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)胡恃其远,必不设备,因其无备,卒然击之,可破灭也。

(2)孤前行,乘危以徼幸。虽得之,天所佐也,顾不可以为常。

14.曹操为什么不去攻打公孙康?这反映了他是一个怎样的人?请根据材料简要概括。

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首宋词,完成下面小题。

踏莎行·候馆梅残

欧阳修

候馆梅残,溪桥柳细。草薰风暖摇征辔。

离愁渐远渐无穷,迢迢不断如春水。

寸寸柔肠,盈盈粉泪。楼高莫近危阑倚。

平芜尽处是春山,行人更在春山外。

15.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.细柳、薰草点缀着春光丽景,侯馆、征辔透视了行人漂泊,以春景写羁旅,以乐景衬离愁,起到离愁倍增的效果。

B.本词以“春水”喻离愁,与李煜的“恰似一江春水向东流”异曲同工,均妙在即景设喻,触物生情,眼中所见与心中所感悠然神会。

C.本词善用叠词,“柔肠”而说“寸寸”,“粉泪”而说“盈盈”,不仅显示出女子思绪的缠绵深切,而且与“迢迢春水”一脉相承。

D.末两句写出了楼头思妇凝目远望、神驰天外,与李白送别杜少陵时的“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”情景相似。

16.清人金圣叹曾评点此词“构思极妙”,对此请作简要分析。

(三)名篇名句默写(本题共1小题,每空1分,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)庄子常用生动的例子来阐述哲理,如在《逍遥游》中就以“_____,______”为例,说明了“小年”的内涵,强调了生命的有限性。

(2)诸葛亮是传统文化中忠诚与智慧的象征,在《出师表》中,他用“_____,______”两句表达了愿意竭尽全部才能,铲除敌人的心愿。

(3)《琵琶行》中善用“比”的手法描摹琵琶乐音和旋律的变化。如“间关莺语花底滑”表现了旋律婉转而流畅,“______”则借兵器表现了热烈紧张场面。乐曲的终止也十分形象,乐曲戛然而止时“______”使听众回味无穷。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,11分)

阅读下面的文字,完成小题。

烟雨蒙蒙,溪水淙淙,江南女子从远处缓缓走来,翩翩舞姿流淌在一座琴键般的碇步桥上,让人仿佛置身江南,回味悠长。舞《桥》将江南风光体现得①________。其中,让大家印象深刻的是演员们的齐舞。当姑娘们坐在桥上,身体上下律动,双脚左右交替点地,这样的动作整齐划一,美得扣人心弦,也让《碇步桥》火爆“出圈”。

说到中国人的江南印象,首先让人想到的是六朝以来的文学。谢灵运、陶弘景的山水描写,《世说新语》里的风流人物,构成了江南印象的底色。《世说新语》写顾长康从会稽还,人问山川之美,顾云:“千岩竞秀,万壑争流,草木蒙笼其上,若云兴霞蔚。”如此江南盛景,也令唐代大诗人李白②________,留下传世名篇《梦游天姥吟留别》。

其实,通过文艺作品呈现一个地方的风情文化而取得成功的例子③________。张爱玲小说中的沪上风情,汪曾祺笔下的雨季昆明。歌曲《前门情思大碗茶》里的京风京韵、《可可托海牧羊人》里的大美新疆,电影《爱乐之城》里的魅力洛杉矶、《罗马假日》里的美丽罗马……文艺作品中的诗与远方,总是让人向往。

18.请在文中横线处填入恰当的成语。

19.指出划横线句运用的两种修辞手法及其构成。

20.文中画框部分列举了多个例子,请结合材料简要分析其表达效果。

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共2小题,9分)

阅读下面的文字,完成下题。

如果不小心被异物卡住喉咙了, ① ?答案很简单——用海姆立克急救法。海姆立克急救法的原理很简单——患者的肺部就像一个气囊,而气管就是给气囊通气的主要通道。若是有异物卡住或堵塞这个通道,就需要借助挤压操作,挤压气囊内的空气,在压力达到一定程度的时候,气流就会冲出通道口堵塞的异物。 ② ,此方法同样适用于液体淹溺窒息的患者。面对不同的施救对象和场景,需要选择正确适宜的操作方法进行施救。针对不同的人员,海姆立克急救法的操作方法主要分为3种——站立位海姆立克急救法、仰卧位海姆立克急救法、婴幼儿海姆立克急救法(背部拍击法和胸部冲击法)。 ③ ,尽管海姆立克急救法对呼吸道食物或异物的及时排出是安全、有效的,但由于施救力度和方法的差异,可能会产生压迫腹部所导致的并发症。因此,在施用海姆立克急救法之后,还要检查患者是否出现不适,有并发症的存在,从而及时就医。

21.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过8个字。

22.下列选项中,所用修辞手法和文中“气囊”所用修辞手法相同的一项是( )

A.月明船笛参差起,风定池莲自在香。 B.霜禽欲下先偷眼,粉蝶如知合断魂。

C.可怜九月初三夜,露似真珍月似弓。 D.唯有南风旧相识,偷开门户又翻书。

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。

上述漫画给我们以启示,请结合启示与自身发展写一篇文章,体现自己的思考与认识。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

答案以及解析

1.答案:A

解析:B项错误,根据“《通知》强调,各地要在前两年工作的基础上,建立健全“双减”督导工作机制……重点从四个方面做好“双减”督导工作。”“逐步转移”曲解文意,“教育督导”偷换概念;C项错误,“当前”的问题未必是“当前出现的”问题,原文其实是列举“当前”有这些问题,可能是此前遗留的;此外,“涉境外培训”不是“境外”;D项错误,关键信息遗漏,“精细育儿”在“一定程度上”是对社会不平等现象的反映。

2.答案:B

解析:A.责任督学开展具体的督导工作,不负责“部署指导”;C项错误,“中国父母”将痛感“孤独无依”,扩大了范围;D项错误,美国父母抛弃友谊和休闲活动是因为经济风险和社会竞争的焦虑,而材料未提到中国父母对经济保障的焦虑。

3.答案:B

解析:综合材料二,父母对孩子教育的时间成本与物质成本的投入都在持续增加,面对孩子生活学习中所遇到的各种难题,有着“精细育儿”理念的父母理所当然地选择亲自动手解决。A、C、D三项之间的差异仅仅在于动手解决的程度区别,都体现了“精细育儿”所带来的副作用,包括孩子对父母深度介入生活的厌恶以及父母因缺乏人际交往而晚景凄凉的境遇等等。B项说的是对孩子创造力的扼杀,关联性最低。

4.答案:①课外补习时间越多,上名校的概率就越大(在未来获得一份最优人才方能胜任的高薪工作的可能性就越高);②只有超负荷的课外补习,才可能让孩子身心俱疲。(或:只有父母的过多参与才会剥夺孩子自力更生的意识/只有不切实际的比较才会带让人高度紧张混乱)

5.答案:①强化学校教育主阵地作用,落实“双减”工作。

②深化校外培训机构治理,避免孩子参加超负荷的课外培训。

③引导家长树立正确的育儿观,避免育儿资源消耗战。

④关注孩子的全面成长,培养孩子们的认知技能和非认知技能。

6.答案:C

解析:A.看似版本不一的新闻,最终指向的是大众的娱乐和猎奇的心理;B.“认亲”情节可看出围绕费林家老照片而上演的闹剧愈演愈烈,竟有以伪造历史来为自己谋得利益的;D.根据语境可知,是费林使“那两张照片索性不见了”,让“死去的人安息”了,此处没有魔幻色彩。

7.答案:B

解析:原文并没有明确告诉我们老人已经痴呆,塑造老人形象是为了告诉我们连当事人最终也无法还原历史。

8.答案:①前后两张照片更能表明女子和费家关系紧密,从而自然地引出“她是谁”这个问题,也使费家想去知道这个人物的身份之谜合理化。

②半壁崖照片引出了这个事件唯一还能找到的见证者——现在的百岁老人,从而为后面去寻找百岁老人做好铺垫。

③可以丰富这位女子的人物形象,使这个风姿绰约的女子形象更具体化,设置悬念,一步步引起读者的阅读兴趣。

④半壁崖照片与下文的梦境照片形成照应,半壁崖险峻的特征可以为诡异的梦境增添更多的离奇、紧张气氛。

9.答案:①围绕费林家老照片而上演的闹剧,表明这种对历史人物的发掘成为了一种偷窥式的猎奇,是对历史本身与历史人物的不尊重。

②那位代表了历史的“百岁老人”的“让他们安息吧!”的呼声,以及后来费林使“那两张照片索性不见了”,表明不要恶意揣度、过度消费才是是对死者最好的尊重。

③照片中女子从照片走出来,走进费林的梦中,表明即使是已逝去的人物也是鲜活而值得尊重的,他和活着的人一样平等享有隐私权。

10.答案:B

解析:比选项四个选项共有三处不同,分别是“今虏将以大军当由无终不得进而退”“路近而便掩其不备”“蹋顿可不战而禽也”。深分析第一处,“今虏将以大军当由无终”的意思是现在乌桓将领以为我们大军应当经过无终县,语意完整,且“不得进而退”的主语是大军,所以应在两者之间断开,排除A、D两项。第二、三处,“掩其不备”的意思是趁他们没有防备,句子结构完整,前后应断开,排除C项。

11.答案:D

解析:D项,结合原文来看,“逆军”中的“逆”意思为迎击;“逆以煎我怀”中的“逆”意思为预料、想到将来。二者意思不同。选项不正确。根据知识积累可以判断A项和B项正确。C项,“微径”中的“微”与“微风鼓浪”中的“微”意思都是细小。选项正确。

12.答案:D

解析:“仅派出使者劝说”错误,结合原文中“彼素畏尚、熙……其势然也”来看,“吾方使康斩送尚、熙首”中的“使”并没有派使者的意思。

13.答案:(1)乌桓人倚仗距离遥远,一定不会预先防备,趁其不备,突然攻打他们,可以消灭他们。

(2)我先前出兵,冒着危险,侥幸获胜。虽然成功了,(但)是上天保佑的结果,但不能作为常规。

解析:【参考译文】

曹操准备出兵征讨乌桓,将领们都说:“袁尚只不过是个逃亡罪犯罢了,乌桓人贪得无厌而不念旧情,岂能受袁尚利用!如今大军深入塞外征讨乌桓,刘备必然会劝说刘表乘虚袭击许都。”郭嘉说:“乌桓人倚仗距离遥远,一定不会预先防备,趁其不备,突然攻打他们,可以消灭他们。”曹操听从了郭嘉的意见。起初,袁绍几次派使者到无终县去征召田畴,田畴都拒绝了。田畴愤恨乌桓人经常杀害他们本郡的官员,想讨伐乌桓却力量不够。到曹操平定冀州后,(曹操)派使者来征召田畴,田畴要他的弟子赶快为他整理行装。于是他随同使者到曹操军中,被任命为蓚县县令,随大军进驻无终县。当时正赶上夏季下雨,沿海一带地势低洼,泥水淤积,道路不通,乌桓人又拦截把守在险要的地方,曹军无法前进。曹操十分忧虑。田畴说:“原来北平郡府设在平冈,道路通过卢龙塞,到达柳城。自从光武帝建武以来,道路毁坏,无人行走,已将近二百年,但仍有小路可走。现在乌桓将领以为我们大军应当经过无终县,不能前进就会撤退,因此他们放松懈怠,没了防备。如果我们默默地回军,从卢龙塞口越过白檀的险阻,进到他们没有设防的区域,路近而行动方便,趁他们没有防备,可以不战而捉住蹋顿。”曹操说:“很好!”于是率军从无终县撤退。乌桓人的侦察骑兵看到后,当真以为曹军已经离去。曹操命令田畴率领他的部众做向导,上徐无山,经过白檀,向东直指柳城。距离二百里时,乌桓人才知道。袁尚、袁熙与蹋顿以及辽西单于楼班、右北平单于能臣抵之等率领数万名骑兵迎击曹军。曹军车辆辎重都在后边,身披铠甲的将士很少,曹操左右的人都感到畏惧。曹操登高,看到乌桓军队不整齐,就出兵攻击,乌桓军队大乱,(曹军)斩杀了蹋顿和声名显赫的王以下的乌桓首领,投降的胡人与汉人有二十余万。辽东单于速仆丸与袁尚、袁熙投奔辽东郡太守公孙康。有人劝曹操乘势追击,曹操说:“我将使公孙康斩下并送来袁尚、袁熙的人头,不必再劳师动众。”九月,曹操率领大军从柳城班师。公孙康斩杀袁尚、袁熙,连同速仆丸的人头一起送给曹操。将领中有人问曹操:“您已退军而公孙康还是杀死了袁尚、袁熙,这是为什么?”曹操说:“公孙康一向畏惧袁尚、袁熙,我如果急攻,他们就会合力抵抗,缓和时他们就会自相残杀,是形势使他这样做的。”大军返回后,曹操查问以前劝阻他出兵征讨乌桓的人,众人都心怀畏惧。曹操对劝阻者都加以厚赏,对他们说:“我先前出兵,冒着危险,侥幸获胜。虽然成功了,(但)是上天保佑的结果,但不能作为常规。你们的意见,才是万全之计,所以加以赏赐,以后不要害怕提意见。”

14.答案:(1)如果攻打公孙康,会逼迫他与袁尚、袁熙联合起来对抗自己;如果不去攻打,公孙康一向害怕袁尚、袁熙,这时会想办法杀掉袁尚、袁熙,如此自己可以坐收渔翁之利。(2)可以看出曹操是一个能够准确分析情势、了解人心的人。

解析:解答此题,需从文中找到与曹操不去攻打公孙康相关的内容,为“或劝操遂击之……‘彼素畏尚、熙……其势然也。’”。其中关键信息“彼素畏尚、熙,吾急之则并力,缓之则自相图,其势然也”的意思是:公孙康一向畏惧袁尚、袁熙,我如果急攻,他们就会合力抵抗,缓和时他们就会自相残杀,是形势使他这样做的。这解释了他不主动攻打公孙康的理由。从曹操的分析可以看出,他非常了解人的心理,能够预见到情势的发展。

15.答案:B

解析:B.“均妙在即景设喻,触物生情,眼中所见与心中所感悠然神会”错误,李煜的“恰似一江春水向东流”由愁情而想到春水,是因情设景,景是虚写,并非即景设喻。故选B。

16.答案:①本词上片写远行之人在旅途中的所见所感。融怡明媚的仲春风光,既令征人欣赏流连,却又很容易触动离愁。②下片由陌上行人转笔写楼头思妇,想像闺中少妇登楼远望,泪水涟涟。③此词由陌上游子而及楼头思妇,由实景而及想象,运用对写,两处着笔,层层递进,将离愁别恨表达得荡气回肠、意味深长。

解析:词上片先写景,梅残、柳细、草薰、风暖,暗示时令正当仲春,这正是最易使人动情的季节,而明媚的春光,既让人流连欣赏,却又容易触动离愁,这三句以实景暗示、烘托离别。后两句“离愁渐远渐无穷,迢迢不断如春水”由丽景转入离情,融怡明媚的仲春风光,既令征人欣赏流连,却又很容易触动离愁。下片由陌上行人转笔写楼头思妇,想像闺中少妇登楼远望,泪水涟涟。结尾两句写少妇的凝望和想象,是游子想象闺中人凭高望远而不见所思之人的情景:展现楼前的,是一片杂草繁茂的原野,原野的尽头是隐隐春山,所思念的行人,更远春山之外,渺不可寻。这两句不但写出了楼头思妇凝目远望、神驰天外的情景,而且透出了她的一往情深,正越过春山的阻隔,一直伴随着渐行渐远的征人飞向天涯。此词上阕写陌上游子,下阕写楼头思妇,由实景而及想象。整首词既写游子自己所见所感,又写游子不仅想象到居者登高怀远,而且深入到对方的心灵对自己的追踪。如此写来,情意深长而又哀婉欲绝。这是运用对写,两处着笔,层层递进,将离愁别恨表达得荡气回肠、意味深长。

17.答案:(1)朝菌不知晦朔 蟪蛄不知春秋(2)庶竭驽钝 攘除奸凶(3)四弦一声如裂帛铁骑突出刀枪鸣

18.答案:①淋漓尽致;②魂牵梦萦(“魂牵梦绕”“心驰神往”等亦可);③不胜枚举(“屡见不鲜”“比比皆是”亦可)

解析:①语境为将江南风光体现得很充分,可填“淋漓尽致”。淋漓尽致:形容文章或说话表达得非常充分、透彻。也可形容非常痛快。②语境为李白对江南盛景很是向往,可填“魂牵梦萦”“魂牵梦绕”“心驰神往”。魂牵梦萦:形容思念情切。魂牵梦绕:形容万分思念。心驰神往:形容思想集中在追求和向往的事情或地方上,一心向往。③语境说例子很多,可填“不胜枚举”“屡见不鲜”“比比皆是”。不胜枚举:无法一个一个全举出来,形容同一类的人或事物很多。屡见不鲜:常常见到,并不新奇。比比皆是:到处都是,形容极其常见。

19.答案:比喻:本体“碇步桥”,喻体是“琴键”;“流淌”为比拟。

解析:比喻:本体“碇步桥”,喻体“琴键”,把碇步桥比作琴键,表现碇步桥参差之美;比拟:以“流淌”来描摹翩翩舞姿,是把翩翩舞姿拟作流水来写,表现舞姿的婀娜灵动。

20.答案:①形式上:三组结构相似、侧重点不同的内容构成排比,使行文节奏和谐,语势连贯,层次清晰。②内容上:从不同角度、不同地域、不同国别列举典型且众所周知的文艺作品形式,较为全面地呈现了文艺作品对传播地方风情文化的重要作用,增强了说服力。

解析:形式上:“……里的……”三组结构相似、侧重点不同的内容构成排比,使行文节奏和谐,语势连贯,读来朗朗上口,富有节奏感,层次清晰。内容上:从小说、歌曲、电影的不同角度,从沪上、昆明、北京、新疆,到国外的不同地域、不同国别,列举典型且众所周知的文艺作品形式《前门情思大碗茶》《可可托海牧羊人》《爱乐之城》《罗马假日》,较为全面地呈现了文艺作品对传播地方风情文化的重要作用,增强了说服力。

21.答案:①我们该怎么做;②除了排出异物;③值得注意的是

解析:本题考查学生语言表达之情境补写的能力。第①处,由问号可知该句应填问句,再由后句的回答可知,此空是针对前句“如果不小心被异物卡住喉咙了”的假设情况进行提问,故此处可填“我们该怎么做”。第②处,由后句“此方法同样适用于液体淹溺窒息的患者”可知,海姆立克急救法不仅仅适用于前文谈及的排出堵塞异物的情况,故此处可填“除了排出异物”。第③处,由后文表述的内容可知,在使用海姆立克急救法时还需要注意一些急救后可能存在的问题,该空是在提醒人们不要掉以轻心,故此处可填“值得注意的是”。

22.答案:C

解析:本题考查学生正确使用常见的修辞手法的能力。文中“气囊”一词运用了比喻的修辞手法,把“患者的肺部”比喻为“气囊”。A.“月明船笛参差起,风定池莲自在香”是两句景物描写,“月明”对“风定”,“船笛”对“池莲”,“参差起”对“自在香”,运用了对偶的修辞手法。B.“霜禽欲下先偷眼,粉蝶如知合断魂”中,诗人用“偷眼”“断魂”拟写“霜禽”“粉蝶”,让它们具有了人的动作,运用了拟人的修辞手法。C.“可怜九月初三夜,露似真珠月似弓”中,诗人将“露珠”和“月”分别比喻成“真珠”和“弓”,运用了比喻的修辞手法。D.“唯有南风旧相识,偷开门户又翻书”中,诗人把南风写成是一个十分诙谐而又善于戏谑的老朋友,他偷偷推开门闯了进来,还装作爱读书的样子,正不停地翻着书,运用了拟人的修辞手法。故选C。

23.解析:【写作提示】本题考查写作能力。

1.材料解读:

本道作文题是漫画题。作文题由材料、写作任务、写作要求三部分组成。画面呈现的是一个人被加减乘除符号包围,下边的四句话“以加法快乐”“用减法生活”“以乘法感恩”“用除法放下”则形象表明了加减乘除四种数学符号在人生中所起的作用。写作任务是要结合漫画启示与自身发展,体现自己的思考与认识。写作要求:主要从标题、立意、字数等方面做了常规要求。

2.写作任务分解:

结合漫画启示与自身发展,体现自己的思考与认识。对于材料中关于加减乘除符号给我们的思考与认识等内容必须在行文中有具体的阐释或分析。

3.立意参考:

这里可以将加减乘除符号给我们的思考与认识综合起来分析,可立意为“善做加减乘除

法,走好人生之路”等。也可以从单一方向来分析立意,如从“以加法快乐”的角度分析,可写“添加美好,快乐人生”“叠加快乐,让人生更幸福”“多感受人生幸福,让人生之路顺畅”等,也可以延伸到个人学习、社会生活、社会发展、国家发展等多个方向写出有加法的加持,从而让其更美好快乐等;从“用减法生活”的角度分析,可写“减去过重负担,让心灵更惬意”“删繁就简,看得更透彻,活得更轻松”“减去贪欲,成就本色人生”等;从“以乘法感恩”的角度分析,可写“要用加倍感恩的态度对待人生”“感恩生活,幸福人生”等;从“用除法放下”的角度分析,可写“放下仇恨,走好人生路”“放下烦恼,快乐生活”等。也可以任意综合其中的两种或三种来立意。不管怎样立意,要注意契合材料中加减乘除符号给我们的思考与认识,要有充实的材料,要有真情实感,切不可泛泛而谈。

语文试题

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读I(本题共5小题,17分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

近日,国务院教育督导委员会办公室印发《关于继续把“双减”督导作为教育督导“一号工程”的通知》(下称《通知》),系统部署教育战线做好2023年度“双减”督导工作。这是“双减”连续第3年成为年度教育督导“一号工程”。

《通知》要求,要全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于“双减”工作的重要指示批示,落实立德树人根本任务,构建国家、省、市、县四级联动督导工作机制,督促各地强化学校教育主阵地作用,深化校外培训机构治理,坚决防止侵害群众利益行为,推动形成良好教育生态,促进学生全面发展、健康成长。

《通知》强调,各地要在前两年工作的基础上,建立健全“双减”督导工作机制,在履行督政、督学、评估监测职能中,创新方式方法,切实发挥教育督导的监督作用,实现以督促减、以督增效。针对当前学科类培训隐形变异、非学科类培训良莠不齐、校外培训预收费监管不到位、艺考及涉境外培训治理难度大、学校课后服务水平仍有待提高等突出问题,重点从四个方面做好“双减”督导工作。一是纳入市县政府履职“重点督”。督促压实市县政府责任,聚焦“双减”

工作落实中的关键问题、突出矛盾,带着线索督、跟着问题查、盯着问题改;二是部署指导责任督学“常态督”。按照《责任督学“双减”实地督导工作指引》要求,组织责任督学采用校园巡查、问卷调查、走访座谈等方式开展义务教育学校全覆盖督导;三是组织各级督学“专项督”。

组织国家督学和省级督学采取“四不两直”方式,对改革任务重、工作成效差、投诉问题多的市县进行专项督查;四是加大通报问责力度“公开督”。定期通报工作进展缓慢或问题较多的市县,对重点地区存在的突出问题进行专项通报,适时公开曝光不作为、慢作为等典型问题,对群众反映强烈的典型问题进行挂牌督办。

(摘编自教育部官网,2023年03月14日)

材料二:

美国西北大学经济学教授马赛厄斯·德普克(MatthiasDoepke)和美国耶鲁大学经济学教授法布里奇奥·齐利博蒂(FabrizioZilibotti)合著的《爱、金钱和孩子》一书告诉我们,育儿焦虑是一个全球化现象,“精细育儿”在一定程度上是社会不平等现象加剧的反映。除了北欧等几个国家,大部分我们所熟知的“知名国家”,都存在类似问题。社会学家保罗·阿马托发现,相较于60年代及之后出生的美国人而言,前几代美国人“朋友数量多出51%,与配偶共享社交圈的概率高出39%,他们不仅不需要为孩子的幸福和未来操心,反而会与非家庭成员共度大量时光。因为他们是抱着孩子以后肯定会比自己过得好的心态来养儿育女的”。然而到了70年代,通货膨胀和经济停滞常态化;在80年代,企业和政府都朝着终结社会契约的方向行进,即经济和健康风险被卸到劳工及其家人身上。从1980-2004年,常规养老福利覆盖的劳工比例从60%跌至11%。

20世纪80年代之后,接受高等教育乃至硕士博士教育所带来的职业发展和收入增长的红利越来越高,促使了人们对密集式教育的追捧。在经济风险和竞争焦虑面前,美国父母纷纷抛弃了社交和休闲活动,掀起了育儿狂潮,子女的课外补习越多,意味着进入一所名校的几率越大,在未来获得一份最优人才方能胜任的高薪工作的可能性就越高,这是“精细育儿”的内在逻辑。

从个体角度来说,面对社会经济的不平等,增加孩子的教育投入是非常理性的决策;但从集体的角度来说,当多数人都被卷入无止境的育儿资源消耗战,这样的行为又是极度非理性的。马赛厄斯·德普克和齐利博蒂指出,如果教育系统高度分层,并且在孩子还很小的时候就能预先决定他们的未来,家庭之间的“育儿战争”就无法避免。

在中国,生活在超级城市的新型小区中的孩子,几乎所有时间都由学校、父母和培训机构所占据。教育过程变成择校、培训和家长陪同三者紧密配合下的状态,换言之,家庭代替了社区,父母和老师代替了同龄伙伴,成为孩子成长中更重要的元素。而由于缺乏“社区感”,导致越来越多的家长不会将孩子与身边的伙伴作比较,而是直接与全市、全国的“佼佼者”进行比照——焦虑的父母也总是能找到优秀的榜样,这种差距所带来的更大压力,不可避免地困扰着很多家长与孩子。“这样的育儿环境就像军备竞赛一样,只会让所有人高度紧张混乱。”而对整个国家来说,这种努力也是被浪费的。这几乎是一种零和博弈,还会大大阻碍阶层间的流动,加剧不平等。

此外,一个人的成长不仅需要认知技能,更多的其实是非认知技能,例如同情、合作、欣赏。但在白热化的竞争氛围下,孩子们的学习过程和目标都没有这些。在美国,父母的过多参与被认为会剥夺孩子自力更生的意识,超负荷的课外安排也让孩子身心疲惫。调查显示,一方面增加亲子时光已成为流行趋势,但另一方面,许多子女更希望自己的父母有边界感。当孩子想要更多空间或者排斥父母时,那些为孩子牺牲社交的父母可能会感到孤独无依。

(编译自美国《大西洋月刊》,有删改)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.“双减”连续第3年成为年度教育督导“一号工程”,既体现了国家对“双减”的重视,也到教育督导上来,坚持从四个方面做好各项工作。

B.《通知》强调,各地要贯彻落实二十大精神和习书记指示,将“双减”工作的重心逐步转移,各地要切实发挥监督作用。

C.《通知》强调,针对当前出现的学科类非学科类、校内外乃至境外培训出现的一系列问题反映了“双减”还有些突出问题需要面对和解决。

D.自上世纪70年代以来,肇始自经济压力的社会不平等现象便反映为以“精细育儿”加剧为表现形式的育儿焦虑,并在全球多数知名国家普遍出现。

2.根据材料内容,下列说法正确的一项是( )

A.《责任督学“双减”实地督导工作指引》要求责任督学部署指导“常态督”,相关部门可以以校园巡查、问卷调查、走访座谈等方式对学校展开全覆盖督导。

B.在父母看来,密集式教育更有可能带来丰厚的回报,增加孩子的教育投入是理性的选择;而“双减”政策的出台则可能是决策者从集体的高度来审视这场育儿资源消耗战的结果。

C.教育焦虑不仅发生在中国,更已成为全球化现象;而参考美国可以判断,在不久的将来,中国父母将面临因成年子女希望获取更多自由而痛感“孤独无依”的状况。

D.“双减”出台后,学生李华的妈妈哀叹“我的周末没了”,但因为她有着与美国父母同样的焦虑,所以选择了抛弃社交和休闲活动,在周末把更多时间放在陪女儿读书的亲子活动上。

3.按照网络流行说法将“父母”分类,下列父母类型,与材料二关联性最低的是( )

A.直升机父母(HelicopterParents)。他们像直升机一样盘旋在孩子上空,监督孩子的周遭,确保所有事情都向有利于孩子的方向发展。

B.剪刀手父母(ScissorhandParents)。他们按自己的意愿来强行改造孩子,最终却扼杀了孩子的个性和天赋。

C.除草机父母(LawnmowerParents)。在孩子的成长道路上,永远走在孩子的前面,尽力消除任何路障和孩子可能遇到的问题和伤害。

D.扫地机父母(SweeperParents)。他们像扫地机一样轰隆隆,积极地替孩子清除发展过程中所犯错误带来的负面影响。

4.李华妈妈放弃社交和休闲活动,陪孩子进行课外补习,有人劝她给孩子减负以免孩子出现问题,但李华妈妈不以为然。假如你是李华妈妈,请结合材料二中的观点,运用不同推理形式和合适的关联词,对他人的劝说提出两点反驳意见。

5.如何“推动形成良好教育生态”?请结合材料谈谈你的看法。

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,18分)

阅读下面的文字,完成下列小题。

她是谁?

宗璞

S城是一座山城,这几年高楼大厦越来越多。像任何人类居住的地方一样,城里总不断有各种各样的新闻。新闻的寿命长短不一,有的刚出现就被山风吹散,有的则飘飘摇摇,在大街小巷穿行,好几个月不离开。

城中数一数二的富户,费林先生家里的老照片案就属于后一类。

临近上世纪末,人们不免大生怀旧之思,纷纷翻弄起老照片来,便有幕僚类人物,名唤林费的,向费林进言:“现在暴发户满街拣,可大都没有根底,只有先生您不一样,令尊翁是数一数二的实业家,何不出个影集?”费林点头答应了。

林费领了任务,兴致勃勃地理好手头的照片,又从旧箱子里取出一摞摞老照片,一张张翻阅。一张照片里留有几位漂亮人物的身影,他们是在游城郊的半壁崖。从山名可以想见,那山颇险峻。大家错落地站着,中心人物是费林的父亲老费先生。他旁边站了一位女子,披着件闪缎披风。老费先生的交往必定是很多的,相片中有认识的,也有不认识的。认识的多已去世,还剩一位已有一百多岁,无人敢去打搅,不认识的也无从考究。

林费翻过旧箱子里的最后一张照片。上面是实业家老费先生和一个女子坐在柳荫下的石桌旁,背后是一片水面。老费先生侧身望着水面,那女子以手支颐,凝神望着远处。大家毫不费力便认出她就是在山上披着闪缎披风的那一位。

她是谁?

她不是母亲,不是姑母,也不是族人、表亲或熟识的朋友。她穿着镶边旗袍双肩盘花扣,袖略宽,想来是那时流行的样子,嘴唇半开,略带笑意,像要说什么。

“这位是谁?”林费问。费林说:“没见过。拿出来问问老人。”

于是这张照片传遍了费家相识的家庭。没有人知道她是谁。有些小报记者也来打听。“认出来了吗?”“没有认出。”林费回答。

关于这张照片的新闻不胫而走,版本不一。一说那女子是当时一位女诗人,实业家曾和这位女诗人过从甚密。又说是当时一位名媛,和费家交情不错。又说是一位极红的女伶,后来失踪了,始终没有查出下落。

关于和女诗人的交往,小报上登了一篇叫做纪实小说一类的东西,顾名思义是既纪实又虚构的一锅粥。说老费先生欣逢红颜知己,写得颇诗情画意。费林夫人冷笑道:“瞧瞧,这就是你们老费家的根底儿。”费林有些恼怒,拿着照片指点说:“两人的目光不在一个方向,也许是有人用两张照片重新摆弄的。”夫人端详了片刻也点点头。费林命子侄辈把那作者告上法庭,果然道歉赔款,暂时警戒了一干轻薄文人。女诗人其实在时间隧道的更远处,比老费先生还要年长许多,现在有无后裔不得而知,也只好“身后是非谁管得”了。

名媛家里却不同,一再申辩相片中的人物绝非他们的祖辈。越申辩越张扬,倒让那些不知来由的废话煞有介事地飘摇了一阵子,因为没有落到文字,传一阵也就罢了。至于说红伶失踪可就让推理小说的读者心头痒痒的,这不是快牵涉到命案了么!是否应该去费府搜查一下?

吵了好几个月,大家都有些烦了。一次晚餐上费林说:“林费的主意,用电脑把这照片给世界亲友们都发过去了,还没有人认出来。”费林夫人捏着筷子,说:“就等着编假话的好了。”此话果有先见之明。不久,有两家拐着七八十来个弯儿的亲戚来了。两家人一户住在阿拉斯加,另一户住在南太平洋的某个小岛上。一家人说,那位女士是他们的祖姑;另一家人说,女士是他们的祖姨。一致的说法是:他们听老人说过,祖姑或祖姨和老费先生是好朋友,多的就不便说了。他们希望得到些纪念物。费林吩咐置之不理。

她是谁?不问了吗?费林不甘心,那女子看来也不是等闲人物,若是重新拼做又为什么?他的心像被什么牵住了似的放不下。他要去问那位一百多岁的老人,照片中他是最年轻的。

费林带着林费亲自登门。老人坐在轮椅上,膝上盖着毯子,这是一切耄耋老人的形象。费林得体地问过安,说明来意。经过身边工作人员的大声转达,老人接过那张水边照片,居然把它凑到眼前辨认,浑浊的眼睛里忽然闪出一道亮光。费林相信他认出了。

“不认识。”老人喃喃自语。相片落了下来,他拿不住。

“您不认识?”费林很失望,拿起照片指点着说:“那站着的是先父,想请您认认坐着的那位——”

老人睁大眼睛仍然说:“不认识。”

费林认为游山的一张有些希望。因为老人身在其间,总该知道有什么人同游。不料老人仔细辨认后,竟说:“一个也不认识。”接着沉默片刻,忽然大声说:“让他们安息吧!让死去的人安息吧!”老人眼中又闪出一道亮光,很快就熄灭了。

工作人员低声说,有人拿了旧照片来,其中也有老人自己,他也不认得。费林不由得轻声叹息,没有想到从老人那里也得不到回答。林费也叹了一口气,说:“过去的事只有当事人明白,要是仙佛能托梦就好了。”

当晚,费林真的做了一个梦,梦见自己站在半壁崖前,山坡上一人冉冉行来,是个女子。费林定睛细看,不禁大吃一惊,见她披着宝蓝色闪缎披风,眉目如画,正是照片中的那个谜。

那女子转了一个身,披风飘起来,整个人烟雾一般消散了。冷清清的月光,照得险峻、陡峭的山崖狰狞如鬼怪。

费林忽然醒了,冷清清的月光照在房前。他下了床,下楼到起居室拿出那两张照片,不禁又大吃一惊。照片上的那位女子竟不见了,剩下一片空白无法填补。

费林跌坐在沙发上。月光冷冷地照进窗来,它见得多了。

那两张照片索性也不见了。林费不敢多问,做这件事也不那么热心了。过了许久,相册终于出版。又过了几年,费林和费林夫人都去世了。月光还在冷冷地照着,再过些时,高楼盖得太多,入夜灯光闪烁,真是城开不夜,不但看不见月光,连月亮也看不见了。

(有删改)

6.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,正确的一项是( )

A.关于照片中不知名女子身份的猜测,演绎出了版本不一的新闻,有“女诗人”“名媛”“女伶”等,作者以这些新闻主要来表现老费先生与之关系扑朔迷离。

B.费林家的老照片案“经久不衰”,此后更是有诸如“阿拉斯加”和“南太平洋的某个小岛”上的两家人过来“认亲”,可见老费家确实与没有根底的暴发户不同。

C.围绕费林先生家里的老照片案的新闻虽然持续时间比较长,但最终没有避免消散、被遗忘的结局,“让死去的人安息吧”,作者表达出不能过多“消费”过去之意。

D.费林做了一个关于照片上女子的梦,梦醒之后,“照片上的那位女子竟不见了”,后来,“那两张照片索性也不见了”,这些离奇诡异的情节都带有鲜明的魔幻色彩。

7.在这篇小说中有些细节反复出现,下列选项中对其作用分析不正确的一项是( )

A.小说开头与结尾都出现了“高楼多”这个细节,作者想以此表明现代的物质文明越来越发达,我们对过去的认知却走向浅薄化。

B.百岁老人反复强调自己“不认识”她,眼里又反复出现“一道亮光”,制造出模糊和矛盾的效果,旨在表明老人头脑痴呆,无法确认过去。

C.小说后半部分中反复出现“冷清清的月光”、月光“冷冷地照”这些细节,作者以月光的冷意来否定人们对“她”的积极探究。

D.小说反复强调照片中女子“闪缎披风”的衣着特征,强化了人物的视觉形象,最后在梦境中披风有了颜色和动态,营造出了鲜明的画面感。

8.在小说中,实际引出新闻或“老照片案”的是老费先生和女子在水边的照片,作者为什么还要加入对游半壁崖时所摄照片的描绘?请结合文本分析。

9.宗璞曾说:“历史是哑巴,要靠别人说话。我很同情它。”而历史,又是由一个个鲜活的人组成的。结合文本谈谈应该如何看待历史上的人物。

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成下题。

曹操将击乌桓,诸将皆曰:“袁尚亡虏耳,夷狄贪而无亲,岂能为尚用!今深入征之,刘备必说刘表以袭许。”郭嘉曰:“胡恃其远,必不设备,因其无备,卒然击之,可破灭也。”操从之。初,袁绍数遣使召田畴于无终,畴皆拒之。畴忿乌桓多杀其本郡冠盖,意欲讨之而力未能。及曹操定冀州,遣使辟畴,畴戒其门下趣治严。遂随使者到军,拜为蓚令,随军次无终。时方夏水雨,而滨海洿下,泞滞不通,虏亦遮守蹊要,军不得进。操患之。畴曰:“旧北平郡治在平冈,道出卢龙,达于柳城。自建武以来,陷坏断绝,垂二百载,而尚有微径可从。今虏将以大军当由无终不得进而退懈弛无备若嘿回军从卢龙口越白檀之险出空虚之地路近而便掩其不备蹋顿可不战而禽也。”操曰:“善!”乃引军还。虏候骑见之,诚以为大军去也。操令畴将其众为乡导,上徐无山,经白檀,东指柳城。未至二百里,虏乃知之。尚、熙与蹋顿及辽西单于楼班、右北平单于能臣抵之等将数万骑逆军。操车重在后,被甲者少,左右皆惧。操登高,望虏阵不整,乃纵兵击之,虏众大崩,斩蹋顿及名王已下,胡、汉降者二十余万口。辽东单于速仆丸与尚、熙奔辽东太守公孙康。或劝操遂击之,操曰:“吾方使康斩送尚、熙首,不烦兵矣。”九月,操引兵自柳城还。公孙康斩尚、熙,并速仆丸首送之。诸将或问操:“公还而康斩尚、熙,何也?”操曰:“彼素畏尚、熙,吾急之则并力,缓之则自相图,其势然也。”既还,科问前谏者,人人皆惧。操皆厚赏之,曰:“孤前行,乘危以徼幸。虽得之,天所佐也,顾不可以为常。诸君之谏,万安之计,是以相赏,后勿难言之。”

(节选自《资治通鉴》,有删改)

10.下列对文中画框线部分的断句,正确的一项是( )

A.今虏将以大军当由/无终不得进而退/懈弛无备/若嘿回军/从卢龙口越白檀之险/出空虚之地/路近而便/掩其不备/蹋顿可不战而禽也

B.今虏将以大军当由无终/不得进而退/懈弛无备/若嘿回军/从卢龙口越白檀之险/出空虚之地/路近而便/掩其不备/蹋顿可不战而禽也

C.今虏将以大军当由无终/不得进而退/懈弛无备/若嘿回军/从卢龙口越白檀之险/出空虚之地/路近而便掩/其不备蹋顿/可不战而禽也

D.今虏将以大军当由/无终不得进而退/懈弛无备/若嘿回军/从卢龙口越白檀之险/出空虚之地/路近而便掩/其不备蹋顿/可不战而禽也

11.下列对文中加粗的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.夷狄,为华夏族以外各族的泛称。古称东方部族为夷,北方部族为狄。

B.冠盖,指古代官吏的帽子和车盖,借指官吏,或官宦之家。

C.“微径”中的“微”与《石钟山记》“微风鼓浪”中的“微”意思相同。

D.“逆军”中的“逆”与《孔雀东南飞》“逆以煎我怀”中的“逆”意思相同。

12.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.曹操要讨伐乌桓,诸将反对。等到攻打乌桓凯旋,曹操不但没有责备他们,反而厚赏了他们,因为他认为他们所提的意见也是有道理的。

B.田畴多次拒绝袁绍的征召,却积极接受曹操的征召,并且在曹操进攻乌桓遭遇困难时提出了避实就虚的解决方案,为最终的胜利立下大功。

C.曹军从卢龙口进军,收到一石二鸟之效:一是引军后退,让敌人误以为曹军撤兵,因而松懈下来;二是出其不意,攻打敌人不设防的区域。

D.曹操善于听从下属的意见,但有自己的判断,有人劝他攻打公孙康,他没有听从,而是仅派出使者劝说,最终得到了自己想要的结果。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)胡恃其远,必不设备,因其无备,卒然击之,可破灭也。

(2)孤前行,乘危以徼幸。虽得之,天所佐也,顾不可以为常。

14.曹操为什么不去攻打公孙康?这反映了他是一个怎样的人?请根据材料简要概括。

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首宋词,完成下面小题。

踏莎行·候馆梅残

欧阳修

候馆梅残,溪桥柳细。草薰风暖摇征辔。

离愁渐远渐无穷,迢迢不断如春水。

寸寸柔肠,盈盈粉泪。楼高莫近危阑倚。

平芜尽处是春山,行人更在春山外。

15.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.细柳、薰草点缀着春光丽景,侯馆、征辔透视了行人漂泊,以春景写羁旅,以乐景衬离愁,起到离愁倍增的效果。

B.本词以“春水”喻离愁,与李煜的“恰似一江春水向东流”异曲同工,均妙在即景设喻,触物生情,眼中所见与心中所感悠然神会。

C.本词善用叠词,“柔肠”而说“寸寸”,“粉泪”而说“盈盈”,不仅显示出女子思绪的缠绵深切,而且与“迢迢春水”一脉相承。

D.末两句写出了楼头思妇凝目远望、神驰天外,与李白送别杜少陵时的“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”情景相似。

16.清人金圣叹曾评点此词“构思极妙”,对此请作简要分析。

(三)名篇名句默写(本题共1小题,每空1分,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)庄子常用生动的例子来阐述哲理,如在《逍遥游》中就以“_____,______”为例,说明了“小年”的内涵,强调了生命的有限性。

(2)诸葛亮是传统文化中忠诚与智慧的象征,在《出师表》中,他用“_____,______”两句表达了愿意竭尽全部才能,铲除敌人的心愿。

(3)《琵琶行》中善用“比”的手法描摹琵琶乐音和旋律的变化。如“间关莺语花底滑”表现了旋律婉转而流畅,“______”则借兵器表现了热烈紧张场面。乐曲的终止也十分形象,乐曲戛然而止时“______”使听众回味无穷。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,11分)

阅读下面的文字,完成小题。

烟雨蒙蒙,溪水淙淙,江南女子从远处缓缓走来,翩翩舞姿流淌在一座琴键般的碇步桥上,让人仿佛置身江南,回味悠长。舞《桥》将江南风光体现得①________。其中,让大家印象深刻的是演员们的齐舞。当姑娘们坐在桥上,身体上下律动,双脚左右交替点地,这样的动作整齐划一,美得扣人心弦,也让《碇步桥》火爆“出圈”。

说到中国人的江南印象,首先让人想到的是六朝以来的文学。谢灵运、陶弘景的山水描写,《世说新语》里的风流人物,构成了江南印象的底色。《世说新语》写顾长康从会稽还,人问山川之美,顾云:“千岩竞秀,万壑争流,草木蒙笼其上,若云兴霞蔚。”如此江南盛景,也令唐代大诗人李白②________,留下传世名篇《梦游天姥吟留别》。

其实,通过文艺作品呈现一个地方的风情文化而取得成功的例子③________。张爱玲小说中的沪上风情,汪曾祺笔下的雨季昆明。歌曲《前门情思大碗茶》里的京风京韵、《可可托海牧羊人》里的大美新疆,电影《爱乐之城》里的魅力洛杉矶、《罗马假日》里的美丽罗马……文艺作品中的诗与远方,总是让人向往。

18.请在文中横线处填入恰当的成语。

19.指出划横线句运用的两种修辞手法及其构成。

20.文中画框部分列举了多个例子,请结合材料简要分析其表达效果。

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共2小题,9分)

阅读下面的文字,完成下题。

如果不小心被异物卡住喉咙了, ① ?答案很简单——用海姆立克急救法。海姆立克急救法的原理很简单——患者的肺部就像一个气囊,而气管就是给气囊通气的主要通道。若是有异物卡住或堵塞这个通道,就需要借助挤压操作,挤压气囊内的空气,在压力达到一定程度的时候,气流就会冲出通道口堵塞的异物。 ② ,此方法同样适用于液体淹溺窒息的患者。面对不同的施救对象和场景,需要选择正确适宜的操作方法进行施救。针对不同的人员,海姆立克急救法的操作方法主要分为3种——站立位海姆立克急救法、仰卧位海姆立克急救法、婴幼儿海姆立克急救法(背部拍击法和胸部冲击法)。 ③ ,尽管海姆立克急救法对呼吸道食物或异物的及时排出是安全、有效的,但由于施救力度和方法的差异,可能会产生压迫腹部所导致的并发症。因此,在施用海姆立克急救法之后,还要检查患者是否出现不适,有并发症的存在,从而及时就医。

21.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过8个字。

22.下列选项中,所用修辞手法和文中“气囊”所用修辞手法相同的一项是( )

A.月明船笛参差起,风定池莲自在香。 B.霜禽欲下先偷眼,粉蝶如知合断魂。

C.可怜九月初三夜,露似真珍月似弓。 D.唯有南风旧相识,偷开门户又翻书。

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。

上述漫画给我们以启示,请结合启示与自身发展写一篇文章,体现自己的思考与认识。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

答案以及解析

1.答案:A

解析:B项错误,根据“《通知》强调,各地要在前两年工作的基础上,建立健全“双减”督导工作机制……重点从四个方面做好“双减”督导工作。”“逐步转移”曲解文意,“教育督导”偷换概念;C项错误,“当前”的问题未必是“当前出现的”问题,原文其实是列举“当前”有这些问题,可能是此前遗留的;此外,“涉境外培训”不是“境外”;D项错误,关键信息遗漏,“精细育儿”在“一定程度上”是对社会不平等现象的反映。

2.答案:B

解析:A.责任督学开展具体的督导工作,不负责“部署指导”;C项错误,“中国父母”将痛感“孤独无依”,扩大了范围;D项错误,美国父母抛弃友谊和休闲活动是因为经济风险和社会竞争的焦虑,而材料未提到中国父母对经济保障的焦虑。

3.答案:B

解析:综合材料二,父母对孩子教育的时间成本与物质成本的投入都在持续增加,面对孩子生活学习中所遇到的各种难题,有着“精细育儿”理念的父母理所当然地选择亲自动手解决。A、C、D三项之间的差异仅仅在于动手解决的程度区别,都体现了“精细育儿”所带来的副作用,包括孩子对父母深度介入生活的厌恶以及父母因缺乏人际交往而晚景凄凉的境遇等等。B项说的是对孩子创造力的扼杀,关联性最低。

4.答案:①课外补习时间越多,上名校的概率就越大(在未来获得一份最优人才方能胜任的高薪工作的可能性就越高);②只有超负荷的课外补习,才可能让孩子身心俱疲。(或:只有父母的过多参与才会剥夺孩子自力更生的意识/只有不切实际的比较才会带让人高度紧张混乱)

5.答案:①强化学校教育主阵地作用,落实“双减”工作。

②深化校外培训机构治理,避免孩子参加超负荷的课外培训。

③引导家长树立正确的育儿观,避免育儿资源消耗战。

④关注孩子的全面成长,培养孩子们的认知技能和非认知技能。

6.答案:C

解析:A.看似版本不一的新闻,最终指向的是大众的娱乐和猎奇的心理;B.“认亲”情节可看出围绕费林家老照片而上演的闹剧愈演愈烈,竟有以伪造历史来为自己谋得利益的;D.根据语境可知,是费林使“那两张照片索性不见了”,让“死去的人安息”了,此处没有魔幻色彩。

7.答案:B

解析:原文并没有明确告诉我们老人已经痴呆,塑造老人形象是为了告诉我们连当事人最终也无法还原历史。

8.答案:①前后两张照片更能表明女子和费家关系紧密,从而自然地引出“她是谁”这个问题,也使费家想去知道这个人物的身份之谜合理化。

②半壁崖照片引出了这个事件唯一还能找到的见证者——现在的百岁老人,从而为后面去寻找百岁老人做好铺垫。

③可以丰富这位女子的人物形象,使这个风姿绰约的女子形象更具体化,设置悬念,一步步引起读者的阅读兴趣。

④半壁崖照片与下文的梦境照片形成照应,半壁崖险峻的特征可以为诡异的梦境增添更多的离奇、紧张气氛。

9.答案:①围绕费林家老照片而上演的闹剧,表明这种对历史人物的发掘成为了一种偷窥式的猎奇,是对历史本身与历史人物的不尊重。

②那位代表了历史的“百岁老人”的“让他们安息吧!”的呼声,以及后来费林使“那两张照片索性不见了”,表明不要恶意揣度、过度消费才是是对死者最好的尊重。

③照片中女子从照片走出来,走进费林的梦中,表明即使是已逝去的人物也是鲜活而值得尊重的,他和活着的人一样平等享有隐私权。

10.答案:B

解析:比选项四个选项共有三处不同,分别是“今虏将以大军当由无终不得进而退”“路近而便掩其不备”“蹋顿可不战而禽也”。深分析第一处,“今虏将以大军当由无终”的意思是现在乌桓将领以为我们大军应当经过无终县,语意完整,且“不得进而退”的主语是大军,所以应在两者之间断开,排除A、D两项。第二、三处,“掩其不备”的意思是趁他们没有防备,句子结构完整,前后应断开,排除C项。

11.答案:D

解析:D项,结合原文来看,“逆军”中的“逆”意思为迎击;“逆以煎我怀”中的“逆”意思为预料、想到将来。二者意思不同。选项不正确。根据知识积累可以判断A项和B项正确。C项,“微径”中的“微”与“微风鼓浪”中的“微”意思都是细小。选项正确。

12.答案:D

解析:“仅派出使者劝说”错误,结合原文中“彼素畏尚、熙……其势然也”来看,“吾方使康斩送尚、熙首”中的“使”并没有派使者的意思。

13.答案:(1)乌桓人倚仗距离遥远,一定不会预先防备,趁其不备,突然攻打他们,可以消灭他们。

(2)我先前出兵,冒着危险,侥幸获胜。虽然成功了,(但)是上天保佑的结果,但不能作为常规。

解析:【参考译文】

曹操准备出兵征讨乌桓,将领们都说:“袁尚只不过是个逃亡罪犯罢了,乌桓人贪得无厌而不念旧情,岂能受袁尚利用!如今大军深入塞外征讨乌桓,刘备必然会劝说刘表乘虚袭击许都。”郭嘉说:“乌桓人倚仗距离遥远,一定不会预先防备,趁其不备,突然攻打他们,可以消灭他们。”曹操听从了郭嘉的意见。起初,袁绍几次派使者到无终县去征召田畴,田畴都拒绝了。田畴愤恨乌桓人经常杀害他们本郡的官员,想讨伐乌桓却力量不够。到曹操平定冀州后,(曹操)派使者来征召田畴,田畴要他的弟子赶快为他整理行装。于是他随同使者到曹操军中,被任命为蓚县县令,随大军进驻无终县。当时正赶上夏季下雨,沿海一带地势低洼,泥水淤积,道路不通,乌桓人又拦截把守在险要的地方,曹军无法前进。曹操十分忧虑。田畴说:“原来北平郡府设在平冈,道路通过卢龙塞,到达柳城。自从光武帝建武以来,道路毁坏,无人行走,已将近二百年,但仍有小路可走。现在乌桓将领以为我们大军应当经过无终县,不能前进就会撤退,因此他们放松懈怠,没了防备。如果我们默默地回军,从卢龙塞口越过白檀的险阻,进到他们没有设防的区域,路近而行动方便,趁他们没有防备,可以不战而捉住蹋顿。”曹操说:“很好!”于是率军从无终县撤退。乌桓人的侦察骑兵看到后,当真以为曹军已经离去。曹操命令田畴率领他的部众做向导,上徐无山,经过白檀,向东直指柳城。距离二百里时,乌桓人才知道。袁尚、袁熙与蹋顿以及辽西单于楼班、右北平单于能臣抵之等率领数万名骑兵迎击曹军。曹军车辆辎重都在后边,身披铠甲的将士很少,曹操左右的人都感到畏惧。曹操登高,看到乌桓军队不整齐,就出兵攻击,乌桓军队大乱,(曹军)斩杀了蹋顿和声名显赫的王以下的乌桓首领,投降的胡人与汉人有二十余万。辽东单于速仆丸与袁尚、袁熙投奔辽东郡太守公孙康。有人劝曹操乘势追击,曹操说:“我将使公孙康斩下并送来袁尚、袁熙的人头,不必再劳师动众。”九月,曹操率领大军从柳城班师。公孙康斩杀袁尚、袁熙,连同速仆丸的人头一起送给曹操。将领中有人问曹操:“您已退军而公孙康还是杀死了袁尚、袁熙,这是为什么?”曹操说:“公孙康一向畏惧袁尚、袁熙,我如果急攻,他们就会合力抵抗,缓和时他们就会自相残杀,是形势使他这样做的。”大军返回后,曹操查问以前劝阻他出兵征讨乌桓的人,众人都心怀畏惧。曹操对劝阻者都加以厚赏,对他们说:“我先前出兵,冒着危险,侥幸获胜。虽然成功了,(但)是上天保佑的结果,但不能作为常规。你们的意见,才是万全之计,所以加以赏赐,以后不要害怕提意见。”

14.答案:(1)如果攻打公孙康,会逼迫他与袁尚、袁熙联合起来对抗自己;如果不去攻打,公孙康一向害怕袁尚、袁熙,这时会想办法杀掉袁尚、袁熙,如此自己可以坐收渔翁之利。(2)可以看出曹操是一个能够准确分析情势、了解人心的人。

解析:解答此题,需从文中找到与曹操不去攻打公孙康相关的内容,为“或劝操遂击之……‘彼素畏尚、熙……其势然也。’”。其中关键信息“彼素畏尚、熙,吾急之则并力,缓之则自相图,其势然也”的意思是:公孙康一向畏惧袁尚、袁熙,我如果急攻,他们就会合力抵抗,缓和时他们就会自相残杀,是形势使他这样做的。这解释了他不主动攻打公孙康的理由。从曹操的分析可以看出,他非常了解人的心理,能够预见到情势的发展。

15.答案:B

解析:B.“均妙在即景设喻,触物生情,眼中所见与心中所感悠然神会”错误,李煜的“恰似一江春水向东流”由愁情而想到春水,是因情设景,景是虚写,并非即景设喻。故选B。

16.答案:①本词上片写远行之人在旅途中的所见所感。融怡明媚的仲春风光,既令征人欣赏流连,却又很容易触动离愁。②下片由陌上行人转笔写楼头思妇,想像闺中少妇登楼远望,泪水涟涟。③此词由陌上游子而及楼头思妇,由实景而及想象,运用对写,两处着笔,层层递进,将离愁别恨表达得荡气回肠、意味深长。

解析:词上片先写景,梅残、柳细、草薰、风暖,暗示时令正当仲春,这正是最易使人动情的季节,而明媚的春光,既让人流连欣赏,却又容易触动离愁,这三句以实景暗示、烘托离别。后两句“离愁渐远渐无穷,迢迢不断如春水”由丽景转入离情,融怡明媚的仲春风光,既令征人欣赏流连,却又很容易触动离愁。下片由陌上行人转笔写楼头思妇,想像闺中少妇登楼远望,泪水涟涟。结尾两句写少妇的凝望和想象,是游子想象闺中人凭高望远而不见所思之人的情景:展现楼前的,是一片杂草繁茂的原野,原野的尽头是隐隐春山,所思念的行人,更远春山之外,渺不可寻。这两句不但写出了楼头思妇凝目远望、神驰天外的情景,而且透出了她的一往情深,正越过春山的阻隔,一直伴随着渐行渐远的征人飞向天涯。此词上阕写陌上游子,下阕写楼头思妇,由实景而及想象。整首词既写游子自己所见所感,又写游子不仅想象到居者登高怀远,而且深入到对方的心灵对自己的追踪。如此写来,情意深长而又哀婉欲绝。这是运用对写,两处着笔,层层递进,将离愁别恨表达得荡气回肠、意味深长。

17.答案:(1)朝菌不知晦朔 蟪蛄不知春秋(2)庶竭驽钝 攘除奸凶(3)四弦一声如裂帛铁骑突出刀枪鸣

18.答案:①淋漓尽致;②魂牵梦萦(“魂牵梦绕”“心驰神往”等亦可);③不胜枚举(“屡见不鲜”“比比皆是”亦可)

解析:①语境为将江南风光体现得很充分,可填“淋漓尽致”。淋漓尽致:形容文章或说话表达得非常充分、透彻。也可形容非常痛快。②语境为李白对江南盛景很是向往,可填“魂牵梦萦”“魂牵梦绕”“心驰神往”。魂牵梦萦:形容思念情切。魂牵梦绕:形容万分思念。心驰神往:形容思想集中在追求和向往的事情或地方上,一心向往。③语境说例子很多,可填“不胜枚举”“屡见不鲜”“比比皆是”。不胜枚举:无法一个一个全举出来,形容同一类的人或事物很多。屡见不鲜:常常见到,并不新奇。比比皆是:到处都是,形容极其常见。

19.答案:比喻:本体“碇步桥”,喻体是“琴键”;“流淌”为比拟。

解析:比喻:本体“碇步桥”,喻体“琴键”,把碇步桥比作琴键,表现碇步桥参差之美;比拟:以“流淌”来描摹翩翩舞姿,是把翩翩舞姿拟作流水来写,表现舞姿的婀娜灵动。

20.答案:①形式上:三组结构相似、侧重点不同的内容构成排比,使行文节奏和谐,语势连贯,层次清晰。②内容上:从不同角度、不同地域、不同国别列举典型且众所周知的文艺作品形式,较为全面地呈现了文艺作品对传播地方风情文化的重要作用,增强了说服力。

解析:形式上:“……里的……”三组结构相似、侧重点不同的内容构成排比,使行文节奏和谐,语势连贯,读来朗朗上口,富有节奏感,层次清晰。内容上:从小说、歌曲、电影的不同角度,从沪上、昆明、北京、新疆,到国外的不同地域、不同国别,列举典型且众所周知的文艺作品形式《前门情思大碗茶》《可可托海牧羊人》《爱乐之城》《罗马假日》,较为全面地呈现了文艺作品对传播地方风情文化的重要作用,增强了说服力。

21.答案:①我们该怎么做;②除了排出异物;③值得注意的是

解析:本题考查学生语言表达之情境补写的能力。第①处,由问号可知该句应填问句,再由后句的回答可知,此空是针对前句“如果不小心被异物卡住喉咙了”的假设情况进行提问,故此处可填“我们该怎么做”。第②处,由后句“此方法同样适用于液体淹溺窒息的患者”可知,海姆立克急救法不仅仅适用于前文谈及的排出堵塞异物的情况,故此处可填“除了排出异物”。第③处,由后文表述的内容可知,在使用海姆立克急救法时还需要注意一些急救后可能存在的问题,该空是在提醒人们不要掉以轻心,故此处可填“值得注意的是”。

22.答案:C

解析:本题考查学生正确使用常见的修辞手法的能力。文中“气囊”一词运用了比喻的修辞手法,把“患者的肺部”比喻为“气囊”。A.“月明船笛参差起,风定池莲自在香”是两句景物描写,“月明”对“风定”,“船笛”对“池莲”,“参差起”对“自在香”,运用了对偶的修辞手法。B.“霜禽欲下先偷眼,粉蝶如知合断魂”中,诗人用“偷眼”“断魂”拟写“霜禽”“粉蝶”,让它们具有了人的动作,运用了拟人的修辞手法。C.“可怜九月初三夜,露似真珠月似弓”中,诗人将“露珠”和“月”分别比喻成“真珠”和“弓”,运用了比喻的修辞手法。D.“唯有南风旧相识,偷开门户又翻书”中,诗人把南风写成是一个十分诙谐而又善于戏谑的老朋友,他偷偷推开门闯了进来,还装作爱读书的样子,正不停地翻着书,运用了拟人的修辞手法。故选C。

23.解析:【写作提示】本题考查写作能力。

1.材料解读:

本道作文题是漫画题。作文题由材料、写作任务、写作要求三部分组成。画面呈现的是一个人被加减乘除符号包围,下边的四句话“以加法快乐”“用减法生活”“以乘法感恩”“用除法放下”则形象表明了加减乘除四种数学符号在人生中所起的作用。写作任务是要结合漫画启示与自身发展,体现自己的思考与认识。写作要求:主要从标题、立意、字数等方面做了常规要求。

2.写作任务分解:

结合漫画启示与自身发展,体现自己的思考与认识。对于材料中关于加减乘除符号给我们的思考与认识等内容必须在行文中有具体的阐释或分析。

3.立意参考:

这里可以将加减乘除符号给我们的思考与认识综合起来分析,可立意为“善做加减乘除

法,走好人生之路”等。也可以从单一方向来分析立意,如从“以加法快乐”的角度分析,可写“添加美好,快乐人生”“叠加快乐,让人生更幸福”“多感受人生幸福,让人生之路顺畅”等,也可以延伸到个人学习、社会生活、社会发展、国家发展等多个方向写出有加法的加持,从而让其更美好快乐等;从“用减法生活”的角度分析,可写“减去过重负担,让心灵更惬意”“删繁就简,看得更透彻,活得更轻松”“减去贪欲,成就本色人生”等;从“以乘法感恩”的角度分析,可写“要用加倍感恩的态度对待人生”“感恩生活,幸福人生”等;从“用除法放下”的角度分析,可写“放下仇恨,走好人生路”“放下烦恼,快乐生活”等。也可以任意综合其中的两种或三种来立意。不管怎样立意,要注意契合材料中加减乘除符号给我们的思考与认识,要有充实的材料,要有真情实感,切不可泛泛而谈。

同课章节目录