《认识三角形》(1)说ke[上学期]

图片预览

文档简介

《认识三角形》(1)说课

我说课的内容是九年义务教育课程标准试验教材,六年级数学第十一章《认识三角形》的第一节第一课时。对本节课,我准备从教材分析、教法和学法、教学过程、几点说明四个方面,进行说明。

1. 教材分析:

1. 地位和作用

本节课是学生在小学时已熟知的几何图形的基础上,进一步系统的学习三角形有关的概念、三边关系及其应用;它是前面所学几何知识的延续,也是学好三角形其它知识的基础,更是今后学好几何的基石。因此,无论在知识结构还是在数学应用方面都起着承前启后的作用,有十分重要的地位。

2. 教学目标:根据学生学习的实际水平,结合教材内容确定教学目标为:

知识与技能目标:(1)结合实例归纳三角形的概念,并会表示三角形。

(2)掌握三角形三边关系,会应用三边关系解决实际问题。

过程与方法目标:(1)结合实例,使学生经历从现实世界中抽象出几何模型的过程。

(2)通过操作、讨论、交流、猜想、验证等活动,发展学生的推理及有条理的表达能力。

(3)结合所学知识的应用,发展学生解决实际问题及探究的能力,渗透创新意识。

情感与态度目标:通过本节课的学习使学生感受到数学与实际生活的密切联系,让学生在探究中体验学习的快乐,在应用中品尝成功的喜悦,建立学习的自信。

3. 重点、难点:根据教材内容确定本节课的重点、难点为:

(1) 重点: 1. 三角形概念的归纳及三角形的表示

2.三角形三边关系的探究及应用

(2) 难点:三角形三边关系的探究及应用

2. 教法和学法

教法:根据学生学习的实际水平和教材内容确定教法和学法为:

(1) 从生活情景出发,为学生创设探究的情景。

(2) 结合具体实例让学生体验数学与生活的密切联系。

(3) 改变学生学习的方式,让学生在学习中交流,在交流中合作,在合作中探究,在应用中创新,提升学生的综合能力。

学法:(1)创设问题情景,结合具体实例,让学生经历数学知识发现和解决的过程,体验学习的快乐,建立学习的信心。

(2)通过操作、讨论、交流、猜想、验证等活动,构建新的学习方式,形成独特的学习方法。

3. 教学过程:根据学生学习的实际水平和教材内容确定教学过程为:

创设情景导新课→结合实例引定义→动手操作探规律→搭建平台育创新。

(一)认识三角形1.创设情景,导新课 观看生活中含有三角形的图片。 通过学生观看生活中熟知的含有三角形图案的实物图片,引起学生对旧知识的回忆,激发学生的学习兴趣。从而导入新课,引出课题。

2结合实例引定义:观察三角形屋顶框架图你能从图中找出四个不同的三角形吗?与同伴交流。(2)这些三角形有什么共同特点? 学生会很容易地找出四个不用的三角形。使学生经历了从现实世界中抽象出几何模型的过程。 学生在交流三角形的过程中体会到三角形表示的必要性。学生回答三角形共同特点:有三个顶点、三条边、三个角的同时复习了边、角、顶点等已学知识,为引出三角形的概念作了准备。

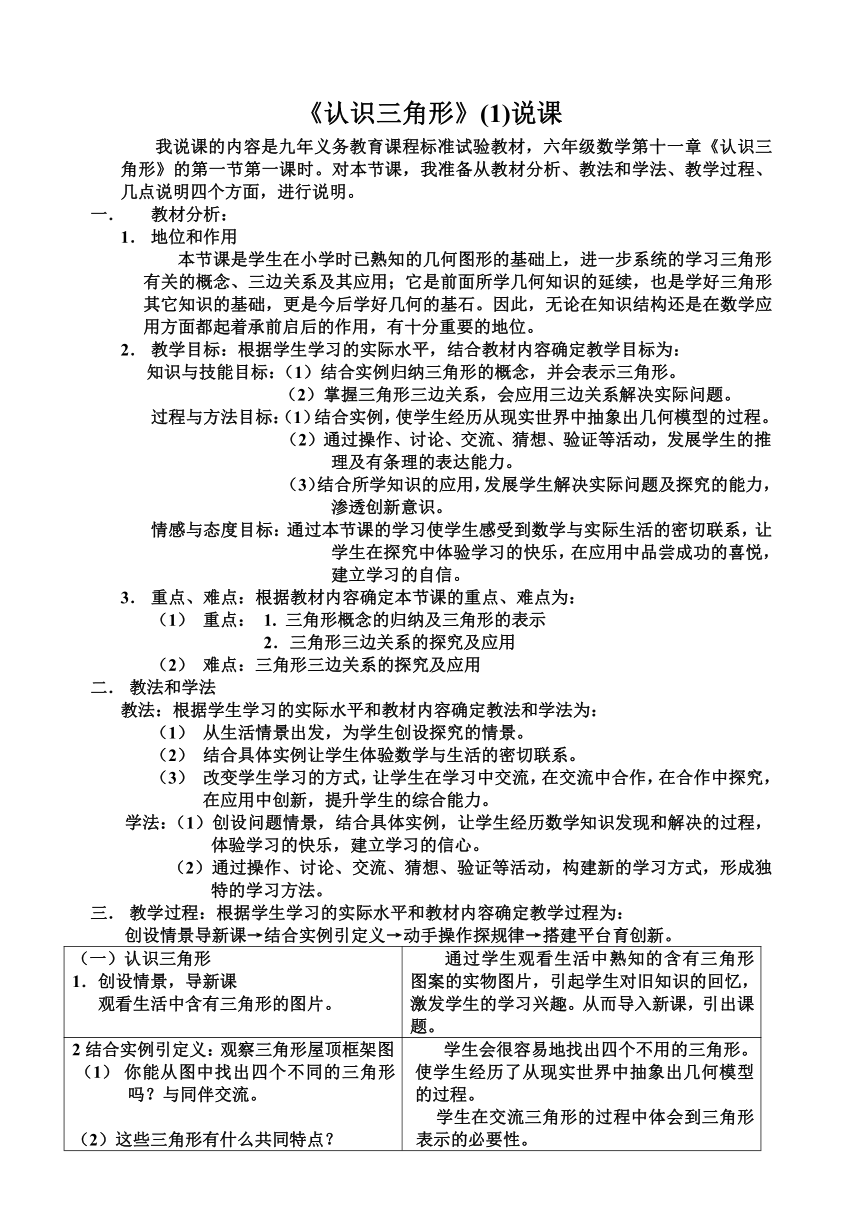

你能回答吗?三角形的定义: c 三角形的表示方法 : 边、角、顶点的表示 : 为了引出三角形的定义,我设计了“你能回答吗?”鼓励学生用自己的语言概括出三角形的本质特点,培养了学生抽象概括的能力。如果学生回答的不完整,可让其他学生补充完善,最终由学生归纳出定义,同时突出定义的三个条件。学生归纳出定义后,通过类比角的表示方法,让学生表示三角形,渗透了类比的数学思想,同时突出:三角形的表示与字母的顺序无关。接着完成边的两种表示。

慧眼识图 1.小强用三根木棒组成的图形中符合三角形概念的是( )(A) (B) (C) (D) 为了巩固三角形的定义及表示,我设计了“慧眼识图”一组训练题。 其中第1题是巩固三角形的定义,进一步突出定义的三个条件。

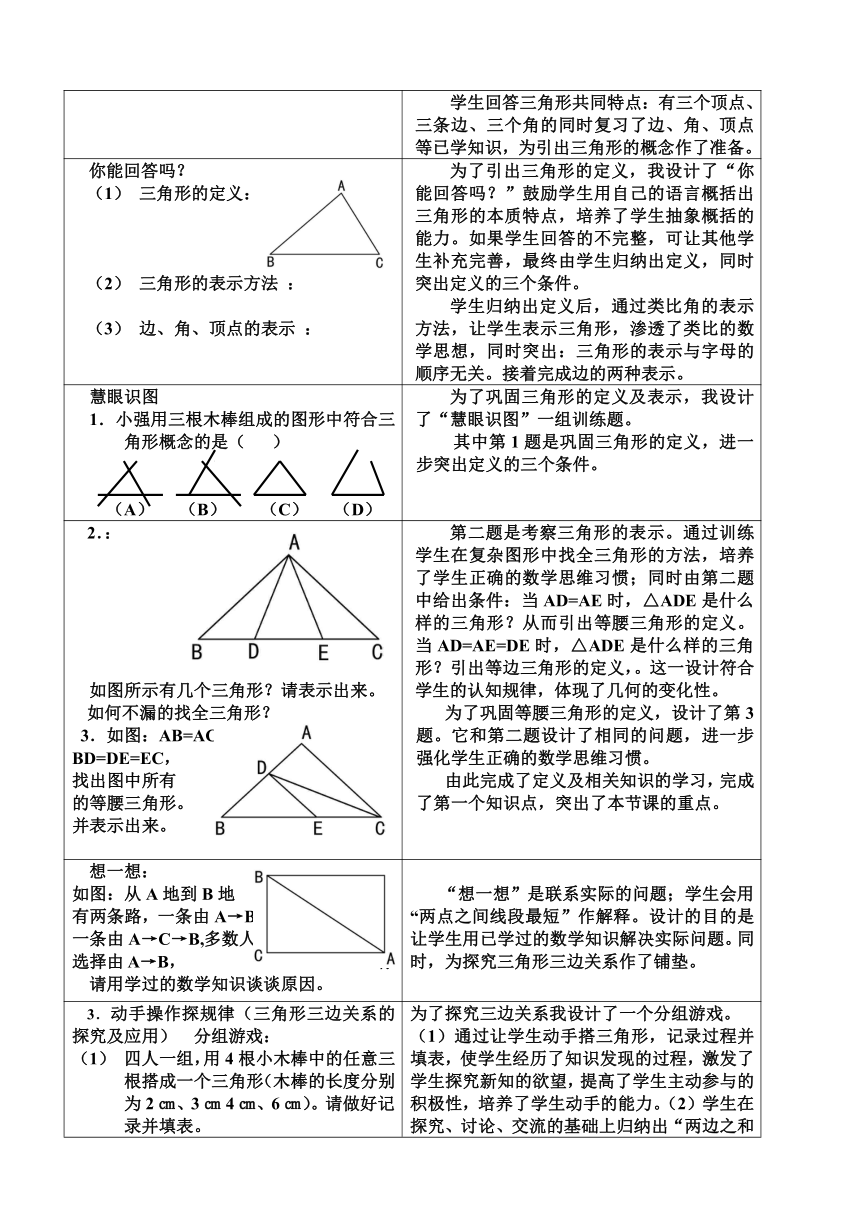

2.: 如图所示有几个三角形?请表示出来。如何不漏的找全三角形? 3.如图:AB=AC, BD=DE=EC, 找出图中所有的等腰三角形。并表示出来。 第二题是考察三角形的表示。通过训练学生在复杂图形中找全三角形的方法,培养了学生正确的数学思维习惯;同时由第二题中给出条件:当AD=AE时,△ADE是什么样的三角形?从而引出等腰三角形的定义。当AD=AE=DE时,△ADE是什么样的三角形?引出等边三角形的定义,。这一设计符合学生的认知规律,体现了几何的变化性。 为了巩固等腰三角形的定义,设计了第3题。它和第二题设计了相同的问题,进一步强化学生正确的数学思维习惯。 由此完成了定义及相关知识的学习,完成了第一个知识点,突出了本节课的重点。

想一想:如图:从A地到B地 有两条路,一条由A→B ?一条由A→C→B,多数人你能用选择由A→B, 你请用学过的数学知识谈谈原因。 “想一想”是联系实际的问题;学生会用“两点之间线段最短”作解释。设计的目的是让学生用已学过的数学知识解决实际问题。同时,为探究三角形三边关系作了铺垫。

3.动手操作探规律(三角形三边关系的探究及应用) 分组游戏:四人一组,用4根小木棒中的任意三根搭成一个三角形(木棒的长度分别为2㎝、3㎝4㎝、6㎝)。请做好记录并填表。(2) 讨论:通过搭三角形和填表你发现了什么?(3) 每组派一名代表展示搭成的三角形并向同学们汇报你的发现。结论:三角形任意两边之和大于第三边。 为了探究三边关系我设计了一个分组游戏。(1)通过让学生动手搭三角形,记录过程并填表,使学生经历了知识发现的过程,激发了学生探究新知的欲望,提高了学生主动参与的积极性,培养了学生动手的能力。(2)学生在探究、讨论、交流的基础上归纳出“两边之和大于第三边”使学生体验到探究的成功,培养了学生合作学习的意识(3)通过展示成果、汇报结论给学生搭建了一个展示自我发挥才能的舞台,突出了学生的主体地位。突破了本节课的一个难点。

做一做:利用分组游戏中测量的数据计算:任意两边之差与第三边比较,会得到什么结论?结论:三角形任意两边之差小于第三边。 然后我让学生通过计算来验证:三角形任意两边之差小于第三边。使学生再次体验知识发现的过程。

试一试:判断下列每组数中,哪些能组成三角形,哪些不能?、(1)3cm、 4cm、 5cm (2)8cm、 7cm、15cm(3)12cm、12cm、 20cm(4)5cm、 5cm、11cm你能找出判断的简便方法吗?和同伴交流。 为了巩固三边关系,我设计了“试一试”。学生学会很容易的解决这个问题。通过你能找出判断的简便方法吗?”进一步培养学生正确的数学思维习惯。“由于在分组游戏中激发了学生学习的积极性,因此对本题的回答学生会更加踊跃和自信。对“简便方法”的讨论也会更热烈和投入。进一步激发学生学习的欲望,树立学习的信心。

我能行有两根长度分别为5cm和8cm的木棒(木棒的长均为整数),再取一根长度为2cm的木棒,它们能搭成三角形吗?为什么?如果取长度为13cm的木棒呢?试一试还有多长的木棒能行? 为进一步树立学生的自信心,我设计了“我能行”。学生在解题的过程中,不知不觉地接受了反证法的数学思想,提高了思考能力,进一步树立自信心。同时加强三边关系的应用。

4.搭建平台育创新探究平台:一个三角形的两边b=5,c=7试确定第三边a的取值范围?可以确定几个三角形?若第三边长取整数可以确定几个三角形?其中有等腰三角形吗?若有,等腰三角形各边的长是多少? 为进一步培养学生的思维能力,给学生搭建一个探究的平台。让学生充分地思考、讨论、交流后回答;然后我利用电脑演示a的取值范围,给学生一个直观的感受;检验学生的回答是否正确。通过后面几个问题的解决,层层推进,由浅入深,使学生感受到数学学习的乐趣,培养学生的思维能力和发散思维的能力 。

合作交流:与同伴合作用 9根同样长的木棒能搭成几种不同形状的三角形?交流你的成果。 为进一步提升学生综合运用所学知识解决问题的能力,设计了合作交流。学生通过相互合作搭出了等边三角等、腰三角形和一般三角形。进一步培养了学生的动手能力,完成了三边关系的应用,突破了本节课的难点。

未来设计师:你能利用三角形设计美丽的图案吗? 为了渗透创新意识,我设计了 “未来设计师”。让学生利用三角形设计一幅美丽的图案。学生在感受美的同时陶冶了情操,体现了数学的应用无处不在,为学生的创造性展示了宽阔的前景。

畅所欲言: 说一说你所学到的谈一谈你所想到的 通过让学生总结,使学生对所学知识整合,提高学习的有效性。畅所欲言,展现一个开放的数学课堂。

作业布置:P107习题11.1 1、2 作业布置是对本节课所学知识的进一步巩固和应用。通过作业,查找不足,及时补漏。

4. 几点说明:

1.设计特色:

充分体现老师的亲和力,提高学生的参与度以及对知识的整合和扩展,训练学生的动手能力和探究能力。培养学生的合作与创新意识。

2.板书设计:

认识三角形(1)一 、定义:…………………. 二 、三边关系:…………………三角形的表示:………… ………………

3. 时间分配:

① 导入课题2分钟

② 归纳定义及“慧眼识图”12分钟

③ 动手操作及探究三边关系10分钟

④ 三边关系应用12分钟

⑤ 未来设计师5分钟

⑥ 畅所欲言及作业布置4分钟

我说课的内容是九年义务教育课程标准试验教材,六年级数学第十一章《认识三角形》的第一节第一课时。对本节课,我准备从教材分析、教法和学法、教学过程、几点说明四个方面,进行说明。

1. 教材分析:

1. 地位和作用

本节课是学生在小学时已熟知的几何图形的基础上,进一步系统的学习三角形有关的概念、三边关系及其应用;它是前面所学几何知识的延续,也是学好三角形其它知识的基础,更是今后学好几何的基石。因此,无论在知识结构还是在数学应用方面都起着承前启后的作用,有十分重要的地位。

2. 教学目标:根据学生学习的实际水平,结合教材内容确定教学目标为:

知识与技能目标:(1)结合实例归纳三角形的概念,并会表示三角形。

(2)掌握三角形三边关系,会应用三边关系解决实际问题。

过程与方法目标:(1)结合实例,使学生经历从现实世界中抽象出几何模型的过程。

(2)通过操作、讨论、交流、猜想、验证等活动,发展学生的推理及有条理的表达能力。

(3)结合所学知识的应用,发展学生解决实际问题及探究的能力,渗透创新意识。

情感与态度目标:通过本节课的学习使学生感受到数学与实际生活的密切联系,让学生在探究中体验学习的快乐,在应用中品尝成功的喜悦,建立学习的自信。

3. 重点、难点:根据教材内容确定本节课的重点、难点为:

(1) 重点: 1. 三角形概念的归纳及三角形的表示

2.三角形三边关系的探究及应用

(2) 难点:三角形三边关系的探究及应用

2. 教法和学法

教法:根据学生学习的实际水平和教材内容确定教法和学法为:

(1) 从生活情景出发,为学生创设探究的情景。

(2) 结合具体实例让学生体验数学与生活的密切联系。

(3) 改变学生学习的方式,让学生在学习中交流,在交流中合作,在合作中探究,在应用中创新,提升学生的综合能力。

学法:(1)创设问题情景,结合具体实例,让学生经历数学知识发现和解决的过程,体验学习的快乐,建立学习的信心。

(2)通过操作、讨论、交流、猜想、验证等活动,构建新的学习方式,形成独特的学习方法。

3. 教学过程:根据学生学习的实际水平和教材内容确定教学过程为:

创设情景导新课→结合实例引定义→动手操作探规律→搭建平台育创新。

(一)认识三角形1.创设情景,导新课 观看生活中含有三角形的图片。 通过学生观看生活中熟知的含有三角形图案的实物图片,引起学生对旧知识的回忆,激发学生的学习兴趣。从而导入新课,引出课题。

2结合实例引定义:观察三角形屋顶框架图你能从图中找出四个不同的三角形吗?与同伴交流。(2)这些三角形有什么共同特点? 学生会很容易地找出四个不用的三角形。使学生经历了从现实世界中抽象出几何模型的过程。 学生在交流三角形的过程中体会到三角形表示的必要性。学生回答三角形共同特点:有三个顶点、三条边、三个角的同时复习了边、角、顶点等已学知识,为引出三角形的概念作了准备。

你能回答吗?三角形的定义: c 三角形的表示方法 : 边、角、顶点的表示 : 为了引出三角形的定义,我设计了“你能回答吗?”鼓励学生用自己的语言概括出三角形的本质特点,培养了学生抽象概括的能力。如果学生回答的不完整,可让其他学生补充完善,最终由学生归纳出定义,同时突出定义的三个条件。学生归纳出定义后,通过类比角的表示方法,让学生表示三角形,渗透了类比的数学思想,同时突出:三角形的表示与字母的顺序无关。接着完成边的两种表示。

慧眼识图 1.小强用三根木棒组成的图形中符合三角形概念的是( )(A) (B) (C) (D) 为了巩固三角形的定义及表示,我设计了“慧眼识图”一组训练题。 其中第1题是巩固三角形的定义,进一步突出定义的三个条件。

2.: 如图所示有几个三角形?请表示出来。如何不漏的找全三角形? 3.如图:AB=AC, BD=DE=EC, 找出图中所有的等腰三角形。并表示出来。 第二题是考察三角形的表示。通过训练学生在复杂图形中找全三角形的方法,培养了学生正确的数学思维习惯;同时由第二题中给出条件:当AD=AE时,△ADE是什么样的三角形?从而引出等腰三角形的定义。当AD=AE=DE时,△ADE是什么样的三角形?引出等边三角形的定义,。这一设计符合学生的认知规律,体现了几何的变化性。 为了巩固等腰三角形的定义,设计了第3题。它和第二题设计了相同的问题,进一步强化学生正确的数学思维习惯。 由此完成了定义及相关知识的学习,完成了第一个知识点,突出了本节课的重点。

想一想:如图:从A地到B地 有两条路,一条由A→B ?一条由A→C→B,多数人你能用选择由A→B, 你请用学过的数学知识谈谈原因。 “想一想”是联系实际的问题;学生会用“两点之间线段最短”作解释。设计的目的是让学生用已学过的数学知识解决实际问题。同时,为探究三角形三边关系作了铺垫。

3.动手操作探规律(三角形三边关系的探究及应用) 分组游戏:四人一组,用4根小木棒中的任意三根搭成一个三角形(木棒的长度分别为2㎝、3㎝4㎝、6㎝)。请做好记录并填表。(2) 讨论:通过搭三角形和填表你发现了什么?(3) 每组派一名代表展示搭成的三角形并向同学们汇报你的发现。结论:三角形任意两边之和大于第三边。 为了探究三边关系我设计了一个分组游戏。(1)通过让学生动手搭三角形,记录过程并填表,使学生经历了知识发现的过程,激发了学生探究新知的欲望,提高了学生主动参与的积极性,培养了学生动手的能力。(2)学生在探究、讨论、交流的基础上归纳出“两边之和大于第三边”使学生体验到探究的成功,培养了学生合作学习的意识(3)通过展示成果、汇报结论给学生搭建了一个展示自我发挥才能的舞台,突出了学生的主体地位。突破了本节课的一个难点。

做一做:利用分组游戏中测量的数据计算:任意两边之差与第三边比较,会得到什么结论?结论:三角形任意两边之差小于第三边。 然后我让学生通过计算来验证:三角形任意两边之差小于第三边。使学生再次体验知识发现的过程。

试一试:判断下列每组数中,哪些能组成三角形,哪些不能?、(1)3cm、 4cm、 5cm (2)8cm、 7cm、15cm(3)12cm、12cm、 20cm(4)5cm、 5cm、11cm你能找出判断的简便方法吗?和同伴交流。 为了巩固三边关系,我设计了“试一试”。学生学会很容易的解决这个问题。通过你能找出判断的简便方法吗?”进一步培养学生正确的数学思维习惯。“由于在分组游戏中激发了学生学习的积极性,因此对本题的回答学生会更加踊跃和自信。对“简便方法”的讨论也会更热烈和投入。进一步激发学生学习的欲望,树立学习的信心。

我能行有两根长度分别为5cm和8cm的木棒(木棒的长均为整数),再取一根长度为2cm的木棒,它们能搭成三角形吗?为什么?如果取长度为13cm的木棒呢?试一试还有多长的木棒能行? 为进一步树立学生的自信心,我设计了“我能行”。学生在解题的过程中,不知不觉地接受了反证法的数学思想,提高了思考能力,进一步树立自信心。同时加强三边关系的应用。

4.搭建平台育创新探究平台:一个三角形的两边b=5,c=7试确定第三边a的取值范围?可以确定几个三角形?若第三边长取整数可以确定几个三角形?其中有等腰三角形吗?若有,等腰三角形各边的长是多少? 为进一步培养学生的思维能力,给学生搭建一个探究的平台。让学生充分地思考、讨论、交流后回答;然后我利用电脑演示a的取值范围,给学生一个直观的感受;检验学生的回答是否正确。通过后面几个问题的解决,层层推进,由浅入深,使学生感受到数学学习的乐趣,培养学生的思维能力和发散思维的能力 。

合作交流:与同伴合作用 9根同样长的木棒能搭成几种不同形状的三角形?交流你的成果。 为进一步提升学生综合运用所学知识解决问题的能力,设计了合作交流。学生通过相互合作搭出了等边三角等、腰三角形和一般三角形。进一步培养了学生的动手能力,完成了三边关系的应用,突破了本节课的难点。

未来设计师:你能利用三角形设计美丽的图案吗? 为了渗透创新意识,我设计了 “未来设计师”。让学生利用三角形设计一幅美丽的图案。学生在感受美的同时陶冶了情操,体现了数学的应用无处不在,为学生的创造性展示了宽阔的前景。

畅所欲言: 说一说你所学到的谈一谈你所想到的 通过让学生总结,使学生对所学知识整合,提高学习的有效性。畅所欲言,展现一个开放的数学课堂。

作业布置:P107习题11.1 1、2 作业布置是对本节课所学知识的进一步巩固和应用。通过作业,查找不足,及时补漏。

4. 几点说明:

1.设计特色:

充分体现老师的亲和力,提高学生的参与度以及对知识的整合和扩展,训练学生的动手能力和探究能力。培养学生的合作与创新意识。

2.板书设计:

认识三角形(1)一 、定义:…………………. 二 、三边关系:…………………三角形的表示:………… ………………

3. 时间分配:

① 导入课题2分钟

② 归纳定义及“慧眼识图”12分钟

③ 动手操作及探究三边关系10分钟

④ 三边关系应用12分钟

⑤ 未来设计师5分钟

⑥ 畅所欲言及作业布置4分钟

同课章节目录