新人教小学三年级上数学第三单元教案[上学期]

文档属性

| 名称 | 新人教小学三年级上数学第三单元教案[上学期] |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 17.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2006-10-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

新人教小学三年级上数学第三单元教案

第三单元 四边形

一、教学内容

本单元是在前面几册教材中“空间与图形”的基础上教学的,内容包括:四边形和平行四边形的初步认识,周长的含义,长方形和正方形周长计算公式的探索和应用,对实物的估量等。具体如下:

1、主题图:校园场景图。丰富学生对四边形的感性认识。

2、四边形:从各种图形中区分出四边形,认识四边形的特征。

3、平行四边形:结合生活情境和操作活动让学生感悟平行四边形易变形的特性,以及与其他四边形的联系和区别,初步建立平行四边形的表象,并在方格纸上画平行四边形。

4、周长:利用实物和一些图形,说明周长的含义,并让学生在实际操作中,进一步加深对周长的理解。

5、长方形和正方形的周长:创设问题情境,让学生在探索活动中发现并掌握长方形、正方形的周长计算方法。

6、估计:通过画一画、剪一剪、估一估、量一量等活动,让学生估量一些物体的长度。

二、教材编写特点及重难点

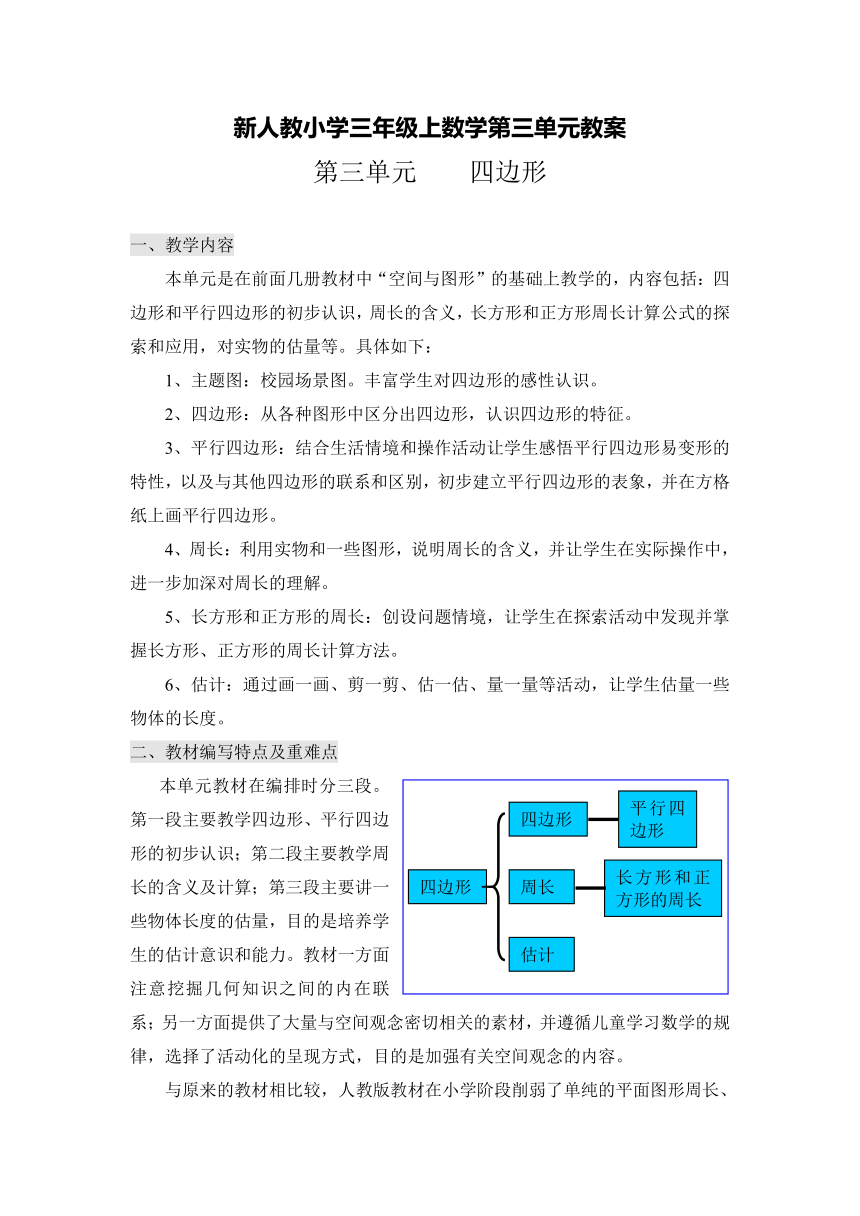

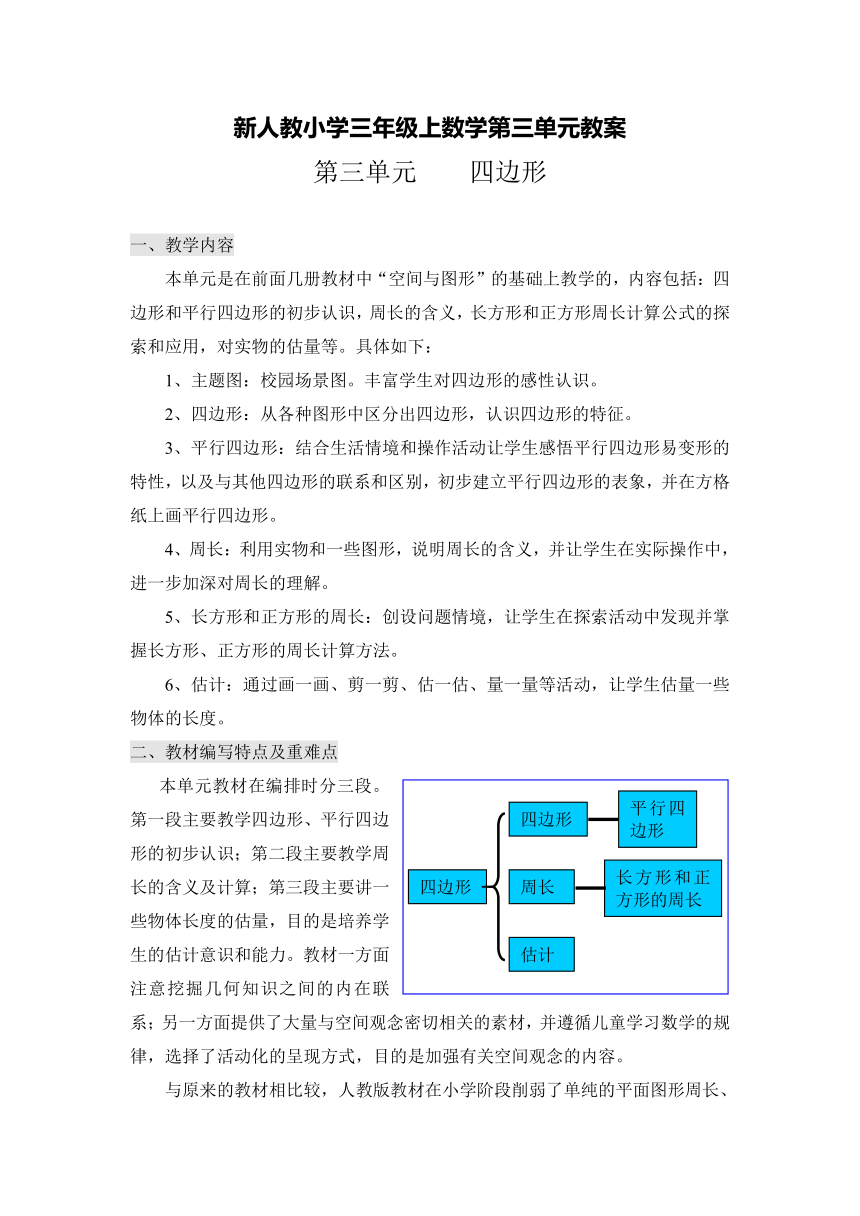

本单元教材在编排时分三段。第一段主要教学四边形、平行四边形的初步认识;第二段主要教学周长的含义及计算;第三段主要讲一些物体长度的估量,目的是培养学生的估计意识和能力。教材一方面注意挖掘几何知识之间的内在联系;另一方面提供了大量与空间观念密切相关的素材,并遵循儿童学习数学的规律,选择了活动化的呈现方式,目的是加强有关空间观念的内容。

与原来的教材相比较,人教版教材在小学阶段削弱了单纯的平面图形周长、面积、体积等的计算,加强了与学生生活经验的联系,增加了图形变换、位置的确定等内容,加强了几何建模以及探究的过程。把教材内容与学生的生活经验有机地融合,并与数学课程中各个分支进行整合,其目的是为了更好地体现“空间与图形”的教育价值,使学生更好地认识、理解和把握自己赖以生存的空间,发展学生的空间观念和推理能力。因此,在本单元的教学中,需要注意以下几点:

1.借助丰富的感性材料,引入几何知识。

学生空间观念的发展是小学数学几何教学的重要任务。我们学生生活的世界和所接触的身边事物大多跟空间与图形有关,应该说学生的生活经验是发展空间观念的宝贵资源,教师在教学时应当结合学生的生活经验,为学生提供丰富的感性材料。如教室里的门、窗、桌面等等;教材也选择了许多与学生生活息息相关的题材作为教学素材,如把校园体育运动场景作为单元的主题图,用一个小朋友移推拉门的情境作为平行四边形的导入材料,等等。教学时,要充分发挥这些素材的作用,注重学生已有的生活经验,将视野从课堂拓宽到生活的空间,并引导他们去观察生活,从现实世界中发现有关空间与图形的问题。

2.通过操作活动理解几何图形的特点和几何概念。

空间观念是在活动的过程中逐步建立起来的。因为几何初步知识,无论是线、面、体的特征还是图形特征、性质,对于小学生来讲,都是比较抽象的。教师在提供大量的、形象的感性材料的同时,还应根据低年级学生的特点,给予他们充分的时间和空间从事数学活动,如量一量、折一折、比一比、画一画、摆一摆、拼一拼等,使学生通过观察、操作、有条理的思考和推理、交流等活动,经历从现实空间中抽象出几何图形的过程,探索图形性质及其变化规律的过程,从而获得鲜明、生动和形象的认识,进而形成表象,发展空间观念。

3.周长的概念更强调从一般性的角度引入,体现知识的形成过程。

过去的教材我们都是从规则的图形引入周长的概念,本单元的教材是从任意图形(包括不规则图形,如树叶)入手,使学生在活动中体会到周长是一个一般概念,任何平面图形都有周长。避免学生产生只有长方形、正方形、圆等规则图形才能求周长的思维定势。此外,通过对一般图形周长求法的探索,使学生经历长、正方形周长求法的知识形成过程。

4.不同学段不同目标,恰当把握教学要求。

学生对一些知识的理解往往不是一次完成的,需要有逐步深化、提高的过程。因此,教材在按排教学内容时,根据学生的年龄特点及认识能力,采用了逐步拓展、螺旋上升的结构,把“空间与图形”的内容均衡地安排在不同的学段中,每一学段都有相应的目标。这样,既突出每个年级的学习重点,又注意前后连贯。如平行四边形的认识,教材就分两段编写。本单元是第一次出现,只要求学生能够从具体的实物或图形中识别出哪个是平行四边形,对它的一些特点有个初步的直观认识即可。第二次将在第二学段出现,要求学生理解:两组对边平行而且相等的四边形是平行四边形。可见,同一内容在不同的阶段有不同的教学要求。

另一方面,教材在不同的年段采用不同的表达形式。就拿常见的数学概念来说,低年级采用描述式较多,如本单元的周长,只要学生能结合具体的物体或图形说明周长的含义即可。而中年级逐步采用定义式。需要把握的是在整个小学阶段,大部分概念都没有下严格的定义,而是从学生所了解的实际事例或已有的知识经验出发,帮助他们感悟概念的本质属性。

教学重难点:

1.组织多种形式的活动,帮助学生感知所学图形的特征。

2.加强对周长含义的体验。

三、教学目标

1、使学生认识四边形的特征,进一步掌握长方形和正方形的特征,初步认识平行四边形。会在方格纸上画长方形、正方形和平行四边形。

2、使学生知道周长的含义,探索并掌握长方形、正方形的周长计算公式。会计算长方形、正方形等图形的周长。

3、使学生能估计一些物体的长度,并进行测量。

4、通过多种活动,使学生逐步形成空间观念和估算意识,感受数学与生活的联系。

四、课时划分

本单元可以划分为6课时进行教学。

第一课时:四边形的认识 P34—36例[1]、[2]及“做一做”

第二课时:平行四边形 P37—38及练习九

第三课时:周长 P41及练习十第3题

第四课时:长方形和正方形的周长 P42、43及练习十第1、2、4题

第五课时:估计 P45、46

第六课时:练习课 P47、48练习十一

第一课时

1、教学内容:四边形的认识 (P34—36例[1]、[2]及“做一做”)

2、教材分析及重难点(配图片)

主题图是一幅校园场景图,展现了许多关于“空间与图形”的信息,如正方形的地砖;长方形的窗户、平台上的栅栏、篮球场地、羽毛球场地等;平形四边形的拉门、楼梯的栅栏等;菱形的地砖等……目的是使学生联系平时的生活经验,丰富他们对图形特别是四边形的感性认识,并从整体上感知自己生活中的几何图形。

例[1]是借助于涂颜色的的活动,调动学生的已有知识从众多的图形中分辨出四边形,并在活动中感悟到四边形有四条边和四个角,形成初步的概念。

例[2]是通过给各种四边形分类的活动,使学生对不同四边形的特性有所了解,特别是加深对长方形、正方形的认识,知道:长方形的对边相等,正方形的四条边都相等,它们的四个角都是直角。教材展示了两种不同的方法,方法一:把长方形、正方形分一类,即4个角是直角。其他的另分一类;方法二:把长方形、正方形、菱形分一类,即对边相等的图形,梯形另分一类。另外,除了这几种方法还可以有其他的分法,正如教材上所说的“你还有不同的分法的?说说你的理由。”只要有理由便可。

教学重点:

找出四边形的特点。

教学难点:

根据四边形的特点对四边形进行分类。

3、教学目标

(1)、使学生初步认识四边形,了解四边形的特点,并能根据四边形的特点对四边形进行分类。

(2)、通过学生动手操作、小组讨论,培养学生独立思考、合作交流的学习精神。

(3)、通过主题图的教学,对学生进行热爱运动、积极参加体育锻炼的思想教育。

4、教学思路

(1)给例1中的图形是四边形的涂颜色,说一说理由,感知、小结四边形的特征。

(2)如例2给各种四边形分类,进一步了解四边形的特征,特别是加深对长方形、正方形的认识。还可以通过钉子板了解长方形与正方形的互变。

(3)结合生活,找一找身边的长方形、正方形。

(4)找一找P34的情景图中藏着的各种四边形。

第二课时

1、教学内容:平行四边形 ( P37—38及练习九)

2、教材分析及重难点

在上一时课时学习了四边形后,在本课时中着重学习平行四边形的知识。教材编排时分为两个层次:第一层次,感悟平行四边形的特性。如教材情境图,通过观察梯扶手、推拉门等,让学生再次初步认识平行四边形及它在生活中的应用。特别是由一个小男孩开推拉门,使学生从活生生的生活场景中初步感悟到平行四边形的易变形的特性。接着,教材按排学生“做一做”,通过比较三个学生所做的不同实验,再次感知平行四边形易变形的特性。

第二层次,认识平行四边形。教材通过在钉子板上围平行四边形,说一说在哪些地方可以见到平行四边形,在方格纸上画平行四边形,用长方形纸剪平行四边形等一系列活动,让学生感知平行四边形的特征。

练习九中第3题(图),应让学生知道改的线既可以在图形的里面,也可以增加在图形的外面,开拓学生的思维。

教学重点:

探究平行四边形的特点。

教学难点:

让学生动手画、剪平行四边形。

3、教学目标

(1)、使学生初步认识平行四边形,了解平行四边形的特点。

(2)、通过学生手动、脑想、眼看,使学生在多种感官的协调活动中积累感性认识,发展空间观念。

4、教学建议

课本的情境图重点展示了推拉门的方便,让学生在此生活情境中感知四边形的不稳定性。但是四边形的不稳定性画在纸上是无法感受到的,因此必须借助“做一做”,让学生动手操作和实践,在充分探索和交流的基础上,感悟到平行四边形易变形的特性。

第三课时

1、教学内容:周长 ( P41及练习十第3题)

2、教材分析及重难点

例[1]呈现了一些规则和不规则的实物和图形:树叶、国旗、数学课本、钟面等实物图和五角星、三角形、长方形、正方形等图形,帮助学生直观理解周长的一般含义:即封闭图形一周的长度。接着,通过明明提出:有办法知道上面这些图形的周长吗?让学生实际动手解决这一问题,感悟周长的实际含义。教材中呈现的是两种方法来得到物体的周长:用尺量(规则的)和用绳子(不规则的)。教材内容不多,重点在于学生对周长概念的理解及怎样得到物体的周长。

教学重难点:

使学生理解掌握周长的概念。

3、教学目标

(1)、通过活动使学生理解、掌握周长的概念

(2)、培养学生动手操作及概括能力。

(3)、使学生获得学习成功的体验。

4、教学建议

(1)补充提供探索材料。

教学时,教师还可以适当补充一些图形,给学生提供大量的探索材料,有利于对周长概念的理解。

(2)形象理解周长的概念。

周长是指封闭图形一周的长度,学生理解时是比较抽象的。我们可以设计:蚂蚁绕着图形的边爬一圈的长度(结合图说明回到起点),就是图形的周长。然后用你的手描一描各种平面图形的周长,结合实际例子,具体指出如课桌面、课本面等的周长等活动,让学生在实践活动中感悟和理解周长的实际含义。

(3)多角度寻求解决问题的策略。

教材中提供的方法仅仅是让学生体会周长实际含义的一种思路。具体活动中,应鼓励学生从多种角度去寻求解决问题的策略,特别是不规则图形如圆形、椭圆形,还可以用滚一滚的方法。

第四课时

1、教学内容:长方形和正方形的周长 (P42、43及练习十第1、2、4题)

2、教材分析及重难点

例[2]是求卡片的周长即长方形的周长,教材展示了三种不同的算法:6+4+6+4;6×2=12,4×2=8,12+8=20;(6+4)×2。例[3]是通过求相框的周长,让学生探索正方形周长的计算方法,展示了两种算法: 8+8+8+8;8×4。

教材在这里并没有概括出周长的计算公式,教学时,可以引导学生从多种角度思考问题,展现每种计算方法的思考过程,不必限定学生必须用哪一种方法。可以让学生在解决实际问题的过程中逐步感悟不同方法的适应性,逐步实现方法的优化。

教学重难点:

长方形和正方形的周长计算方法。

3、教学目标

(1)、使学生进一步理解周长的概念,通过探究理解,掌握长方形、正方形的周长计算方法,并获得学习成功的体验。

(2)、培养学生动手操作及概括能力。

4、教学建议或教学思路

学生探索和发现长方形、正方形周长计算方法,关键是理解周长的一般含义,掌握长方形、正方形的特征。教学时可以把重点放在长方形周长的计算上,再放手让学生自主探究正方形周长的计算方法,发现长方形与正方形周长计算的异同之处。

第五课时

1、教学内容:估计 (P45、46)

2、教材分析及重难点

估计在日常生活中有着广泛的应用,教材安排这一内容,目的让学生在估量一些物体的长度中,逐步建立空间观念,进一步养成估计的意识和习惯。

教学重难点:

能较准确地估计出物品的长度。

3、教学目标

通过活动使学生进一步获得对长度单位的感性认识,掌握对长度估计的方法,培养学生估计的意识和动手操作的能力。

4、教学建议或教学思路

长度方面的估计,应该和前面已学习的米、厘米等知识相结合进行教学。如例[4]要求学生不用尺画一条8厘米长的线段,可以回顾一拃是多长;再如做一做第3题:5个同学手拉手围一圈,周长大约是多少?也就是学习“米”时的知识:一庹大约是1米,5个同学手拉手围一圈,即是5庹,大约有5米。

教学本课时,还应组织多种多样的活动,使学生积累丰富的感性经验,进而形成表象。

第六课时

1、教学内容:练习课 (练习十一)

2、教材分析及重难点

练习十一安排的这些综合练习题,目的是在复习、巩固这一单元知识的同时,帮助学生逐步提高综合应用知识解决问题的能力。

其中第3题求篱笆至少要多少米?可以通过画图,使学生理解6米一边靠墙时需要多少米,而3米一边靠墙时,又是需要多少米。

第4题可以这样来考虑:先求长加宽的长度,24÷2=12厘米,然后再算长和宽:1+11=12,2+12=12,3+9=12,……而6+6便是正方形。

第6题学生很容易认为面积大的图周长也长,导致判断失误,教学时可以量,也可以一条边一条边的比较。

3、教学目标

1、复习、巩固本单元的知识,进一步提高学生综合应用知识解决问题的能力。

2、结合生活实际,提高学生的动手操作、实践运用能力。

3、体会到学习数学的乐趣。

四边形

四边形

平行四边形

周长

长方形和正方形的周长

估计

第三单元 四边形

一、教学内容

本单元是在前面几册教材中“空间与图形”的基础上教学的,内容包括:四边形和平行四边形的初步认识,周长的含义,长方形和正方形周长计算公式的探索和应用,对实物的估量等。具体如下:

1、主题图:校园场景图。丰富学生对四边形的感性认识。

2、四边形:从各种图形中区分出四边形,认识四边形的特征。

3、平行四边形:结合生活情境和操作活动让学生感悟平行四边形易变形的特性,以及与其他四边形的联系和区别,初步建立平行四边形的表象,并在方格纸上画平行四边形。

4、周长:利用实物和一些图形,说明周长的含义,并让学生在实际操作中,进一步加深对周长的理解。

5、长方形和正方形的周长:创设问题情境,让学生在探索活动中发现并掌握长方形、正方形的周长计算方法。

6、估计:通过画一画、剪一剪、估一估、量一量等活动,让学生估量一些物体的长度。

二、教材编写特点及重难点

本单元教材在编排时分三段。第一段主要教学四边形、平行四边形的初步认识;第二段主要教学周长的含义及计算;第三段主要讲一些物体长度的估量,目的是培养学生的估计意识和能力。教材一方面注意挖掘几何知识之间的内在联系;另一方面提供了大量与空间观念密切相关的素材,并遵循儿童学习数学的规律,选择了活动化的呈现方式,目的是加强有关空间观念的内容。

与原来的教材相比较,人教版教材在小学阶段削弱了单纯的平面图形周长、面积、体积等的计算,加强了与学生生活经验的联系,增加了图形变换、位置的确定等内容,加强了几何建模以及探究的过程。把教材内容与学生的生活经验有机地融合,并与数学课程中各个分支进行整合,其目的是为了更好地体现“空间与图形”的教育价值,使学生更好地认识、理解和把握自己赖以生存的空间,发展学生的空间观念和推理能力。因此,在本单元的教学中,需要注意以下几点:

1.借助丰富的感性材料,引入几何知识。

学生空间观念的发展是小学数学几何教学的重要任务。我们学生生活的世界和所接触的身边事物大多跟空间与图形有关,应该说学生的生活经验是发展空间观念的宝贵资源,教师在教学时应当结合学生的生活经验,为学生提供丰富的感性材料。如教室里的门、窗、桌面等等;教材也选择了许多与学生生活息息相关的题材作为教学素材,如把校园体育运动场景作为单元的主题图,用一个小朋友移推拉门的情境作为平行四边形的导入材料,等等。教学时,要充分发挥这些素材的作用,注重学生已有的生活经验,将视野从课堂拓宽到生活的空间,并引导他们去观察生活,从现实世界中发现有关空间与图形的问题。

2.通过操作活动理解几何图形的特点和几何概念。

空间观念是在活动的过程中逐步建立起来的。因为几何初步知识,无论是线、面、体的特征还是图形特征、性质,对于小学生来讲,都是比较抽象的。教师在提供大量的、形象的感性材料的同时,还应根据低年级学生的特点,给予他们充分的时间和空间从事数学活动,如量一量、折一折、比一比、画一画、摆一摆、拼一拼等,使学生通过观察、操作、有条理的思考和推理、交流等活动,经历从现实空间中抽象出几何图形的过程,探索图形性质及其变化规律的过程,从而获得鲜明、生动和形象的认识,进而形成表象,发展空间观念。

3.周长的概念更强调从一般性的角度引入,体现知识的形成过程。

过去的教材我们都是从规则的图形引入周长的概念,本单元的教材是从任意图形(包括不规则图形,如树叶)入手,使学生在活动中体会到周长是一个一般概念,任何平面图形都有周长。避免学生产生只有长方形、正方形、圆等规则图形才能求周长的思维定势。此外,通过对一般图形周长求法的探索,使学生经历长、正方形周长求法的知识形成过程。

4.不同学段不同目标,恰当把握教学要求。

学生对一些知识的理解往往不是一次完成的,需要有逐步深化、提高的过程。因此,教材在按排教学内容时,根据学生的年龄特点及认识能力,采用了逐步拓展、螺旋上升的结构,把“空间与图形”的内容均衡地安排在不同的学段中,每一学段都有相应的目标。这样,既突出每个年级的学习重点,又注意前后连贯。如平行四边形的认识,教材就分两段编写。本单元是第一次出现,只要求学生能够从具体的实物或图形中识别出哪个是平行四边形,对它的一些特点有个初步的直观认识即可。第二次将在第二学段出现,要求学生理解:两组对边平行而且相等的四边形是平行四边形。可见,同一内容在不同的阶段有不同的教学要求。

另一方面,教材在不同的年段采用不同的表达形式。就拿常见的数学概念来说,低年级采用描述式较多,如本单元的周长,只要学生能结合具体的物体或图形说明周长的含义即可。而中年级逐步采用定义式。需要把握的是在整个小学阶段,大部分概念都没有下严格的定义,而是从学生所了解的实际事例或已有的知识经验出发,帮助他们感悟概念的本质属性。

教学重难点:

1.组织多种形式的活动,帮助学生感知所学图形的特征。

2.加强对周长含义的体验。

三、教学目标

1、使学生认识四边形的特征,进一步掌握长方形和正方形的特征,初步认识平行四边形。会在方格纸上画长方形、正方形和平行四边形。

2、使学生知道周长的含义,探索并掌握长方形、正方形的周长计算公式。会计算长方形、正方形等图形的周长。

3、使学生能估计一些物体的长度,并进行测量。

4、通过多种活动,使学生逐步形成空间观念和估算意识,感受数学与生活的联系。

四、课时划分

本单元可以划分为6课时进行教学。

第一课时:四边形的认识 P34—36例[1]、[2]及“做一做”

第二课时:平行四边形 P37—38及练习九

第三课时:周长 P41及练习十第3题

第四课时:长方形和正方形的周长 P42、43及练习十第1、2、4题

第五课时:估计 P45、46

第六课时:练习课 P47、48练习十一

第一课时

1、教学内容:四边形的认识 (P34—36例[1]、[2]及“做一做”)

2、教材分析及重难点(配图片)

主题图是一幅校园场景图,展现了许多关于“空间与图形”的信息,如正方形的地砖;长方形的窗户、平台上的栅栏、篮球场地、羽毛球场地等;平形四边形的拉门、楼梯的栅栏等;菱形的地砖等……目的是使学生联系平时的生活经验,丰富他们对图形特别是四边形的感性认识,并从整体上感知自己生活中的几何图形。

例[1]是借助于涂颜色的的活动,调动学生的已有知识从众多的图形中分辨出四边形,并在活动中感悟到四边形有四条边和四个角,形成初步的概念。

例[2]是通过给各种四边形分类的活动,使学生对不同四边形的特性有所了解,特别是加深对长方形、正方形的认识,知道:长方形的对边相等,正方形的四条边都相等,它们的四个角都是直角。教材展示了两种不同的方法,方法一:把长方形、正方形分一类,即4个角是直角。其他的另分一类;方法二:把长方形、正方形、菱形分一类,即对边相等的图形,梯形另分一类。另外,除了这几种方法还可以有其他的分法,正如教材上所说的“你还有不同的分法的?说说你的理由。”只要有理由便可。

教学重点:

找出四边形的特点。

教学难点:

根据四边形的特点对四边形进行分类。

3、教学目标

(1)、使学生初步认识四边形,了解四边形的特点,并能根据四边形的特点对四边形进行分类。

(2)、通过学生动手操作、小组讨论,培养学生独立思考、合作交流的学习精神。

(3)、通过主题图的教学,对学生进行热爱运动、积极参加体育锻炼的思想教育。

4、教学思路

(1)给例1中的图形是四边形的涂颜色,说一说理由,感知、小结四边形的特征。

(2)如例2给各种四边形分类,进一步了解四边形的特征,特别是加深对长方形、正方形的认识。还可以通过钉子板了解长方形与正方形的互变。

(3)结合生活,找一找身边的长方形、正方形。

(4)找一找P34的情景图中藏着的各种四边形。

第二课时

1、教学内容:平行四边形 ( P37—38及练习九)

2、教材分析及重难点

在上一时课时学习了四边形后,在本课时中着重学习平行四边形的知识。教材编排时分为两个层次:第一层次,感悟平行四边形的特性。如教材情境图,通过观察梯扶手、推拉门等,让学生再次初步认识平行四边形及它在生活中的应用。特别是由一个小男孩开推拉门,使学生从活生生的生活场景中初步感悟到平行四边形的易变形的特性。接着,教材按排学生“做一做”,通过比较三个学生所做的不同实验,再次感知平行四边形易变形的特性。

第二层次,认识平行四边形。教材通过在钉子板上围平行四边形,说一说在哪些地方可以见到平行四边形,在方格纸上画平行四边形,用长方形纸剪平行四边形等一系列活动,让学生感知平行四边形的特征。

练习九中第3题(图),应让学生知道改的线既可以在图形的里面,也可以增加在图形的外面,开拓学生的思维。

教学重点:

探究平行四边形的特点。

教学难点:

让学生动手画、剪平行四边形。

3、教学目标

(1)、使学生初步认识平行四边形,了解平行四边形的特点。

(2)、通过学生手动、脑想、眼看,使学生在多种感官的协调活动中积累感性认识,发展空间观念。

4、教学建议

课本的情境图重点展示了推拉门的方便,让学生在此生活情境中感知四边形的不稳定性。但是四边形的不稳定性画在纸上是无法感受到的,因此必须借助“做一做”,让学生动手操作和实践,在充分探索和交流的基础上,感悟到平行四边形易变形的特性。

第三课时

1、教学内容:周长 ( P41及练习十第3题)

2、教材分析及重难点

例[1]呈现了一些规则和不规则的实物和图形:树叶、国旗、数学课本、钟面等实物图和五角星、三角形、长方形、正方形等图形,帮助学生直观理解周长的一般含义:即封闭图形一周的长度。接着,通过明明提出:有办法知道上面这些图形的周长吗?让学生实际动手解决这一问题,感悟周长的实际含义。教材中呈现的是两种方法来得到物体的周长:用尺量(规则的)和用绳子(不规则的)。教材内容不多,重点在于学生对周长概念的理解及怎样得到物体的周长。

教学重难点:

使学生理解掌握周长的概念。

3、教学目标

(1)、通过活动使学生理解、掌握周长的概念

(2)、培养学生动手操作及概括能力。

(3)、使学生获得学习成功的体验。

4、教学建议

(1)补充提供探索材料。

教学时,教师还可以适当补充一些图形,给学生提供大量的探索材料,有利于对周长概念的理解。

(2)形象理解周长的概念。

周长是指封闭图形一周的长度,学生理解时是比较抽象的。我们可以设计:蚂蚁绕着图形的边爬一圈的长度(结合图说明回到起点),就是图形的周长。然后用你的手描一描各种平面图形的周长,结合实际例子,具体指出如课桌面、课本面等的周长等活动,让学生在实践活动中感悟和理解周长的实际含义。

(3)多角度寻求解决问题的策略。

教材中提供的方法仅仅是让学生体会周长实际含义的一种思路。具体活动中,应鼓励学生从多种角度去寻求解决问题的策略,特别是不规则图形如圆形、椭圆形,还可以用滚一滚的方法。

第四课时

1、教学内容:长方形和正方形的周长 (P42、43及练习十第1、2、4题)

2、教材分析及重难点

例[2]是求卡片的周长即长方形的周长,教材展示了三种不同的算法:6+4+6+4;6×2=12,4×2=8,12+8=20;(6+4)×2。例[3]是通过求相框的周长,让学生探索正方形周长的计算方法,展示了两种算法: 8+8+8+8;8×4。

教材在这里并没有概括出周长的计算公式,教学时,可以引导学生从多种角度思考问题,展现每种计算方法的思考过程,不必限定学生必须用哪一种方法。可以让学生在解决实际问题的过程中逐步感悟不同方法的适应性,逐步实现方法的优化。

教学重难点:

长方形和正方形的周长计算方法。

3、教学目标

(1)、使学生进一步理解周长的概念,通过探究理解,掌握长方形、正方形的周长计算方法,并获得学习成功的体验。

(2)、培养学生动手操作及概括能力。

4、教学建议或教学思路

学生探索和发现长方形、正方形周长计算方法,关键是理解周长的一般含义,掌握长方形、正方形的特征。教学时可以把重点放在长方形周长的计算上,再放手让学生自主探究正方形周长的计算方法,发现长方形与正方形周长计算的异同之处。

第五课时

1、教学内容:估计 (P45、46)

2、教材分析及重难点

估计在日常生活中有着广泛的应用,教材安排这一内容,目的让学生在估量一些物体的长度中,逐步建立空间观念,进一步养成估计的意识和习惯。

教学重难点:

能较准确地估计出物品的长度。

3、教学目标

通过活动使学生进一步获得对长度单位的感性认识,掌握对长度估计的方法,培养学生估计的意识和动手操作的能力。

4、教学建议或教学思路

长度方面的估计,应该和前面已学习的米、厘米等知识相结合进行教学。如例[4]要求学生不用尺画一条8厘米长的线段,可以回顾一拃是多长;再如做一做第3题:5个同学手拉手围一圈,周长大约是多少?也就是学习“米”时的知识:一庹大约是1米,5个同学手拉手围一圈,即是5庹,大约有5米。

教学本课时,还应组织多种多样的活动,使学生积累丰富的感性经验,进而形成表象。

第六课时

1、教学内容:练习课 (练习十一)

2、教材分析及重难点

练习十一安排的这些综合练习题,目的是在复习、巩固这一单元知识的同时,帮助学生逐步提高综合应用知识解决问题的能力。

其中第3题求篱笆至少要多少米?可以通过画图,使学生理解6米一边靠墙时需要多少米,而3米一边靠墙时,又是需要多少米。

第4题可以这样来考虑:先求长加宽的长度,24÷2=12厘米,然后再算长和宽:1+11=12,2+12=12,3+9=12,……而6+6便是正方形。

第6题学生很容易认为面积大的图周长也长,导致判断失误,教学时可以量,也可以一条边一条边的比较。

3、教学目标

1、复习、巩固本单元的知识,进一步提高学生综合应用知识解决问题的能力。

2、结合生活实际,提高学生的动手操作、实践运用能力。

3、体会到学习数学的乐趣。

四边形

四边形

平行四边形

周长

长方形和正方形的周长

估计