新人教小学三年级上数学第二单元教案[上学期]

文档属性

| 名称 | 新人教小学三年级上数学第二单元教案[上学期] |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 11.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2006-10-24 14:21:00 | ||

图片预览

文档简介

新人教小学三年级上数学第二单元教案

第二单元 万以内的加法和减法

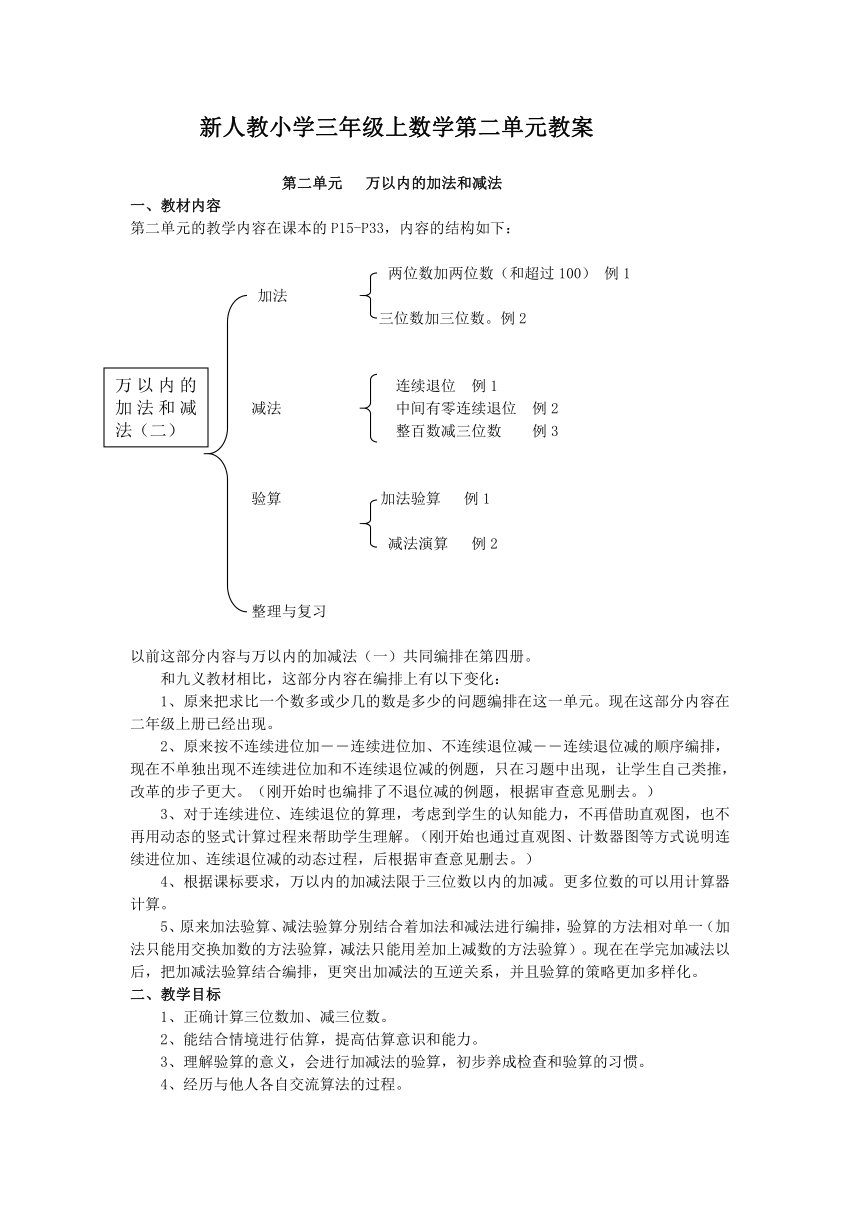

一、教材内容

第二单元的教学内容在课本的P15-P33,内容的结构如下:

两位数加两位数(和超过100) 例1

加法

三位数加三位数。例2

连续退位 例1

减法 中间有零连续退位 例2

整百数减三位数 例3

验算 加法验算 例1

减法演算 例2

整理与复习

以前这部分内容与万以内的加减法(一)共同编排在第四册。

和九义教材相比,这部分内容在编排上有以下变化:

1、原来把求比一个数多或少几的数是多少的问题编排在这一单元。现在这部分内容在二年级上册已经出现。

2、原来按不连续进位加――连续进位加、不连续退位减――连续退位减的顺序编排,现在不单独出现不连续进位加和不连续退位减的例题,只在习题中出现,让学生自己类推,改革的步子更大。(刚开始时也编排了不退位减的例题,根据审查意见删去。)

3、对于连续进位、连续退位的算理,考虑到学生的认知能力,不再借助直观图,也不再用动态的竖式计算过程来帮助学生理解。(刚开始也通过直观图、计数器图等方式说明连续进位加、连续退位减的动态过程,后根据审查意见删去。)

4、根据课标要求,万以内的加减法限于三位数以内的加减。更多位数的可以用计算器计算。

5、原来加法验算、减法验算分别结合着加法和减法进行编排,验算的方法相对单一(加法只能用交换加数的方法验算,减法只能用差加上减数的方法验算)。现在在学完加减法以后,把加减法验算结合编排,更突出加减法的互逆关系,并且验算的策略更加多样化。

二、教学目标

1、正确计算三位数加、减三位数。

2、能结合情境进行估算,提高估算意识和能力。

3、理解验算的意义,会进行加减法的验算,初步养成检查和验算的习惯。

4、经历与他人各自交流算法的过程。

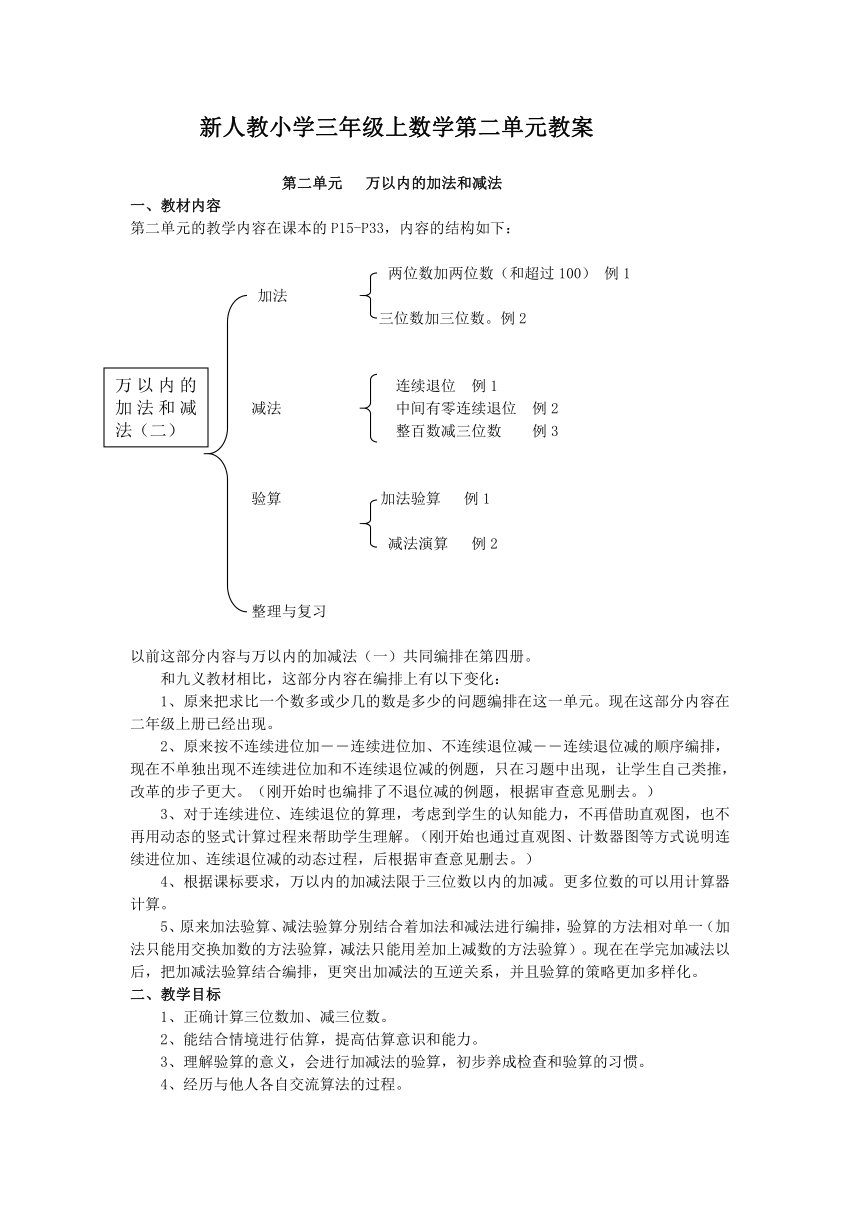

三、课时安排

课时安排

本单元教学内容分为四大块,共有10个课时:

加法 两数加两位数(和超过100) 主题图、例1、 练习4 1课时

三位数加三位数。例2 1课时

练习5 1课时

减法 连续退位 例1 1课时

中间有零连续退位 例2 1课时

整百数减三位数 例3 1课时

练习6 1课时

验算 加法验算 例1 减法演算 例2 1课时

练习7 1课时

整理与复习 整理与复习 1课时

四、教学建议

1、让学生在解决实际问题的过程中学习计算。

教学时,要从实际问题出发,让学生产生解决计算问题的欲望。教学时可以利用教材上的题材,也可以根据本地实际情况自行设计情境。

2、放手让学生探索,自己完成计算任务。

教学时,要让学生利用已学的知识,运用迁移类推能力,通过同学间的合作、交流、讨论,自己解决计算问题。

但有一点也要注意,如果学生掌握起来有困难的话,还可以借助直观帮助学生理解算理。虽然连续进位加和连续退位减的算理不难理解,但学生在学习时还是很容易出错,教学时还是要保证一定的训练时间和数量。

五、各课时教学内容的探讨

第一块“加法”这块内容划分为3课时。

第一课时的教学内容:两数加两位数(和超过100)

教学目标:

(1)学会根据统计表提出数学问题。

(2)会笔算两数加两位数和是三位数的连续进位加法。

(3)在小组合作与解决问题的过程中使学生得到情感的满足。

教材分析:

主题图

(1)通过四类动物全球已知种数、中国特有种数、濒危和受威胁种数的统计,一方面为后面提出的计算问题提供信息,另一方面对学生进行环境教育、可持续发展的教育,体现了在数学学科中渗透其他学科知识的综合化思想。

(2)对主题图的利用,一方面可以作为引出后面例题的素材,另一方面,也可以等学生学会后面的计算方法后,回过头来再让学生选择这个统计表中的信息,提出一些问题进行计算,充分利用主题图。

例如,有的课上老师在出示主题图中的统计表后,让学生自由提问,学生可以提出各种问题:“中国特有的哺乳类和鸟类一共有多少种?”“爬行类比两栖类少多少种?”“鸟类、爬行类和两栖类一共有多少种?”这样,后面例题中的计算问题都是由学生自己提出来的。

例1

安排了一道两位数加两位数的连续进位加,和超过100。这类题既不属于100以内的两位数加法,也不属于三位数加三位数,但又是连续进位的,所以安排在这儿起一个承上启下的作用。

(1)从主题图中提出问题“中国特有的鸟类和爬行类一共有多少种?”让学生在解决问题的过程中列式计算。

(2)对于笔算加法的注意事项与进位的思想和技巧,学生已经掌握,这儿主要是让学生利用迁移类推来学习连续进位加的方法,并为后面的三位数加三位数连续进位加奠定基础。

(3)不再借助直观图帮助学生理解算理。

虽然我们在这儿还不要求学生进行口算,但在实际教学时,也有学生自觉地运用了口算策略,比如先用100+25=125,再用125-2=123,还有的是先用90+20=110,8+5=13,再用110+13=123。还有很多其他的方法。

案例:先让学生估算,学生出现四种算法:100+20=120,100+25=125,100+30=130,90+30=120,教师在精确笔算之后,再让学生比较一下哪种估算结果与准确结果最接近,其实这是没有必要的。

练习4

练习4主要是巩固例1,安排了三道题。第1题用连线的方式巩固计算,把两片叶子上的数相加与花心上的和连起来。第2、3题是应用问题。第3题通过提问题进行综合训练,学生除了提出加法计算的问题外,也可以提出用减法计算的问题。

第2课时的教学内容:三位数加三位数

教学目标:使学生进一步理解加法的计算法则,会笔算三位数的连续进位加法,学会结合具体的情景进行性教学。

教材分析:

(1)题材仍是从主题图中抽取出来的。

(2)先估算后精确计算,让学生在日常的学习中培养估算的能力和判断结果合理性的习惯和能力。

(3)可以把例1的连续进位加的原理类推到三位数加三位数,加以一般化,也就是哪一位上的数相加满十,就向前一位进1。这也是培养学生迁移类推能力的体现。

P18“做一做”

最后一题是三次连续进位加,和超过1000,要求学生运用迁移类推进行计算。

第三课时的教学内容:练习5

教材分析:有各种形式的计算,从加数的位数来说,有三位数加两位数的,也有三位数加三位数的,从进位的次数来说,有不进位的,有一次进位的,两次、三次连续进位的。从形式来讲,有单纯计算的,也有结合实际问题计算的,还有改错题。

第9题,涉及到解决实际问题的策略、估算等多方面的知识,体现了很大的开放性。如果不考虑路程只考虑路线,可以采用多种走法,然后再根据路程选择最近的路线。要选择最短的路线,可以让学生根据实际需要采取估算的策略,如要比较75+329和440的大小,可以用80+330估算,要比较410+125与510的大小,只要想410+100=510即可。

第二块“减法”这块内容分为3个课时。

第1课时的教学内容:连续退位

教学目标:会笔算三位数连续退位的减法,学会结合具体的情境进行估算。

教材分析:例1(一般的三位数减三位数的连续退位减)

(1)借助云南之游的情境,一方面,为学生自然地从实际生活中提出数学问题提供了很好的素材,另一方面,也为学生提供了一定的学习地理知识的机会。如,使学生知道昆明的标志性旅游景点是石林、大理是三塔、丽江是玉龙雪山。教师在教学时也可以向学生介绍这方面的知识。

(2)三个插图体现了不同的层次。第一个图是一个简单的路线图,给出三个城市的相对位置及昆明到大理、昆明到丽江的路程,第二个图给出故事的具体情境,这是一个不涉及到时间、速度的最简单的行程问题,给出了起点、终点、此刻位置、两地距离等若干要素,很自然地提出问题。第三个图是一个线段图,是把实际问题数学化的一种方式。从这个图上可以很清楚地看出各种信息(如行走的方向、昆明到大理和丽江的路程、要求的是什么,等等。)

(3)计算时,也是先估算再笔算。教材上只是给出一种估算的策略,实际教学中学生还可以根据自己的实际情况选择合适的估算策略,如520-350。

(4)笔算的详细过程教材没有给出,和加法一样,教材上也没有借助直观的操作和分步的退位过程来帮助理解算理。而是让学生运用以前学过的退位减法知识,通过小组讨论来进行学习,充分发挥学生的主体作用。

P23“做一做”

让学生自由地提出各种问题,加法和减法都可以,体现了很大的开放性。

第二课时的教学内容:中间有零连续退位和

教学目标:使学生进一步理解减法的计算法则,会笔算中间有零的连续退位减法。

教材分析:例2(被减数十位是0的连续退位减)

(1)在例1的基础上改变数据。

(2)教材上只列出竖式,具体计算让学生自己完成,编排意图同前,都是让学生运用已有的知识,自行解决计算问题。

第3课时的教学内容:整百数减三位数

教学目标:使学生进一步理解减法的计算法则,会笔算整百数减三位数的连续退位减法。

教材分析:由于学生已经具备了被减数中间有0的连续退位减的技巧,所以,在这儿,教学的重点不是连续退位减的计算方法,而是体现算法多样化的思想,教材上提供了三种不同的算法,教学时应该鼓励学生想出更多的算法。

第4课时的教学内容:练习六

除了巩固前面所学的加法和减法,还编入了连减、加减混合的题目,如第2、3题。第6题,是解决实际问题的题目,要求学生考虑实际的情况,也就是三个点的相对位置不是唯一的,根据小明家、小红家在学校的同侧或异侧,可以分别列出减法和加法算式。

第三块“验算”这块内容分2个课时进行教学

第一课时的内容:加法验算与减法验算

教学目标:理解验算的意义,经理探索的方法的过程,学会对加法进行验算,培养检验的意识和习惯。

主题图

提供了小朋友和妈妈一起购物的情境,通过计算两个物品的总价,计算找零两个问题引出例1、例2的内容。

把加减法验算同时放在加法、减法后面编排,有利于对加强加减法互逆关系的认识,并且验算的方法也可以更加多样化。

例1(加法的验算)

重点突出验算方法的多样性。教材上提供了三种验算的方法:交换加数位置,和减去一个加数等于另一个加数。

隐含的数学知识:加法交换律、加减法各部分间关系。

例2(减法的验算)

编排方式与例1相同,突出验算方法多样性。教材上提供了两种验算的方法:被减数减去差等于减数,差加减数等于被减数。

第2课时的教学内容:练习7

第8题也是一个开放题,鼓励学生提问题,如学生可以提出某两种商品总价是多少,某种商品比另一种商品贵多少钱。在解决问题时,注意体现开放性,如解决小精灵提出的第一个问题时可以用估算的方法加以解决,然后再用精确计算解决第二个问题。

第三块是整理与复习

教学内容:万以内笔算加减法的法则的复习

教材上没有给出现成的法则,而是让学生自己通过讨论加以解决,体现了自主探索、合作交流的学习方式。

运用计算解决问题的复习。

鼓励学生自己提出问题再加以解决,体现开放性。

小学数学“整理与复习”如何设计

“整理与复习”课既不象新授课那样有“新鲜感”,又不象练习课那样有“成功感”而是担负着查漏补缺、系统整理和巩固发展的重任。怎样才能上好“整理与复习课”,让学生在和谐、愉悦的氛围中主动参与“整理与复习”,进行有序整理与有效复习,“使已经在学生头脑中的的那些经验性的数学知识和数学思维方式上升发展为科学的结论,逐步通过自己的发现去学习数学、获取知识、实现数学的再发现与再创造”,并对所学的知识达到牢固掌握,灵活运用,为后续学习奠定坚实的基础呢?折实我们急需关注的。我曾在一本杂志上看到“整理和复习”五字法,仅供大家参考。

1、 明确目标,突出重点,落实一个“实”字

2、 有序整理、有效复习,注重一个“串”字

3、 竞选例题,扩充引申,突出一个“升”字

4、 精选习题,拓展提高,达到一个“活”字

5、 营造氛围,主动构建,体现一个“动”字

注:结合本单元的“整理与复习”课讨论

万以内的加法和减法(二)

第二单元 万以内的加法和减法

一、教材内容

第二单元的教学内容在课本的P15-P33,内容的结构如下:

两位数加两位数(和超过100) 例1

加法

三位数加三位数。例2

连续退位 例1

减法 中间有零连续退位 例2

整百数减三位数 例3

验算 加法验算 例1

减法演算 例2

整理与复习

以前这部分内容与万以内的加减法(一)共同编排在第四册。

和九义教材相比,这部分内容在编排上有以下变化:

1、原来把求比一个数多或少几的数是多少的问题编排在这一单元。现在这部分内容在二年级上册已经出现。

2、原来按不连续进位加――连续进位加、不连续退位减――连续退位减的顺序编排,现在不单独出现不连续进位加和不连续退位减的例题,只在习题中出现,让学生自己类推,改革的步子更大。(刚开始时也编排了不退位减的例题,根据审查意见删去。)

3、对于连续进位、连续退位的算理,考虑到学生的认知能力,不再借助直观图,也不再用动态的竖式计算过程来帮助学生理解。(刚开始也通过直观图、计数器图等方式说明连续进位加、连续退位减的动态过程,后根据审查意见删去。)

4、根据课标要求,万以内的加减法限于三位数以内的加减。更多位数的可以用计算器计算。

5、原来加法验算、减法验算分别结合着加法和减法进行编排,验算的方法相对单一(加法只能用交换加数的方法验算,减法只能用差加上减数的方法验算)。现在在学完加减法以后,把加减法验算结合编排,更突出加减法的互逆关系,并且验算的策略更加多样化。

二、教学目标

1、正确计算三位数加、减三位数。

2、能结合情境进行估算,提高估算意识和能力。

3、理解验算的意义,会进行加减法的验算,初步养成检查和验算的习惯。

4、经历与他人各自交流算法的过程。

三、课时安排

课时安排

本单元教学内容分为四大块,共有10个课时:

加法 两数加两位数(和超过100) 主题图、例1、 练习4 1课时

三位数加三位数。例2 1课时

练习5 1课时

减法 连续退位 例1 1课时

中间有零连续退位 例2 1课时

整百数减三位数 例3 1课时

练习6 1课时

验算 加法验算 例1 减法演算 例2 1课时

练习7 1课时

整理与复习 整理与复习 1课时

四、教学建议

1、让学生在解决实际问题的过程中学习计算。

教学时,要从实际问题出发,让学生产生解决计算问题的欲望。教学时可以利用教材上的题材,也可以根据本地实际情况自行设计情境。

2、放手让学生探索,自己完成计算任务。

教学时,要让学生利用已学的知识,运用迁移类推能力,通过同学间的合作、交流、讨论,自己解决计算问题。

但有一点也要注意,如果学生掌握起来有困难的话,还可以借助直观帮助学生理解算理。虽然连续进位加和连续退位减的算理不难理解,但学生在学习时还是很容易出错,教学时还是要保证一定的训练时间和数量。

五、各课时教学内容的探讨

第一块“加法”这块内容划分为3课时。

第一课时的教学内容:两数加两位数(和超过100)

教学目标:

(1)学会根据统计表提出数学问题。

(2)会笔算两数加两位数和是三位数的连续进位加法。

(3)在小组合作与解决问题的过程中使学生得到情感的满足。

教材分析:

主题图

(1)通过四类动物全球已知种数、中国特有种数、濒危和受威胁种数的统计,一方面为后面提出的计算问题提供信息,另一方面对学生进行环境教育、可持续发展的教育,体现了在数学学科中渗透其他学科知识的综合化思想。

(2)对主题图的利用,一方面可以作为引出后面例题的素材,另一方面,也可以等学生学会后面的计算方法后,回过头来再让学生选择这个统计表中的信息,提出一些问题进行计算,充分利用主题图。

例如,有的课上老师在出示主题图中的统计表后,让学生自由提问,学生可以提出各种问题:“中国特有的哺乳类和鸟类一共有多少种?”“爬行类比两栖类少多少种?”“鸟类、爬行类和两栖类一共有多少种?”这样,后面例题中的计算问题都是由学生自己提出来的。

例1

安排了一道两位数加两位数的连续进位加,和超过100。这类题既不属于100以内的两位数加法,也不属于三位数加三位数,但又是连续进位的,所以安排在这儿起一个承上启下的作用。

(1)从主题图中提出问题“中国特有的鸟类和爬行类一共有多少种?”让学生在解决问题的过程中列式计算。

(2)对于笔算加法的注意事项与进位的思想和技巧,学生已经掌握,这儿主要是让学生利用迁移类推来学习连续进位加的方法,并为后面的三位数加三位数连续进位加奠定基础。

(3)不再借助直观图帮助学生理解算理。

虽然我们在这儿还不要求学生进行口算,但在实际教学时,也有学生自觉地运用了口算策略,比如先用100+25=125,再用125-2=123,还有的是先用90+20=110,8+5=13,再用110+13=123。还有很多其他的方法。

案例:先让学生估算,学生出现四种算法:100+20=120,100+25=125,100+30=130,90+30=120,教师在精确笔算之后,再让学生比较一下哪种估算结果与准确结果最接近,其实这是没有必要的。

练习4

练习4主要是巩固例1,安排了三道题。第1题用连线的方式巩固计算,把两片叶子上的数相加与花心上的和连起来。第2、3题是应用问题。第3题通过提问题进行综合训练,学生除了提出加法计算的问题外,也可以提出用减法计算的问题。

第2课时的教学内容:三位数加三位数

教学目标:使学生进一步理解加法的计算法则,会笔算三位数的连续进位加法,学会结合具体的情景进行性教学。

教材分析:

(1)题材仍是从主题图中抽取出来的。

(2)先估算后精确计算,让学生在日常的学习中培养估算的能力和判断结果合理性的习惯和能力。

(3)可以把例1的连续进位加的原理类推到三位数加三位数,加以一般化,也就是哪一位上的数相加满十,就向前一位进1。这也是培养学生迁移类推能力的体现。

P18“做一做”

最后一题是三次连续进位加,和超过1000,要求学生运用迁移类推进行计算。

第三课时的教学内容:练习5

教材分析:有各种形式的计算,从加数的位数来说,有三位数加两位数的,也有三位数加三位数的,从进位的次数来说,有不进位的,有一次进位的,两次、三次连续进位的。从形式来讲,有单纯计算的,也有结合实际问题计算的,还有改错题。

第9题,涉及到解决实际问题的策略、估算等多方面的知识,体现了很大的开放性。如果不考虑路程只考虑路线,可以采用多种走法,然后再根据路程选择最近的路线。要选择最短的路线,可以让学生根据实际需要采取估算的策略,如要比较75+329和440的大小,可以用80+330估算,要比较410+125与510的大小,只要想410+100=510即可。

第二块“减法”这块内容分为3个课时。

第1课时的教学内容:连续退位

教学目标:会笔算三位数连续退位的减法,学会结合具体的情境进行估算。

教材分析:例1(一般的三位数减三位数的连续退位减)

(1)借助云南之游的情境,一方面,为学生自然地从实际生活中提出数学问题提供了很好的素材,另一方面,也为学生提供了一定的学习地理知识的机会。如,使学生知道昆明的标志性旅游景点是石林、大理是三塔、丽江是玉龙雪山。教师在教学时也可以向学生介绍这方面的知识。

(2)三个插图体现了不同的层次。第一个图是一个简单的路线图,给出三个城市的相对位置及昆明到大理、昆明到丽江的路程,第二个图给出故事的具体情境,这是一个不涉及到时间、速度的最简单的行程问题,给出了起点、终点、此刻位置、两地距离等若干要素,很自然地提出问题。第三个图是一个线段图,是把实际问题数学化的一种方式。从这个图上可以很清楚地看出各种信息(如行走的方向、昆明到大理和丽江的路程、要求的是什么,等等。)

(3)计算时,也是先估算再笔算。教材上只是给出一种估算的策略,实际教学中学生还可以根据自己的实际情况选择合适的估算策略,如520-350。

(4)笔算的详细过程教材没有给出,和加法一样,教材上也没有借助直观的操作和分步的退位过程来帮助理解算理。而是让学生运用以前学过的退位减法知识,通过小组讨论来进行学习,充分发挥学生的主体作用。

P23“做一做”

让学生自由地提出各种问题,加法和减法都可以,体现了很大的开放性。

第二课时的教学内容:中间有零连续退位和

教学目标:使学生进一步理解减法的计算法则,会笔算中间有零的连续退位减法。

教材分析:例2(被减数十位是0的连续退位减)

(1)在例1的基础上改变数据。

(2)教材上只列出竖式,具体计算让学生自己完成,编排意图同前,都是让学生运用已有的知识,自行解决计算问题。

第3课时的教学内容:整百数减三位数

教学目标:使学生进一步理解减法的计算法则,会笔算整百数减三位数的连续退位减法。

教材分析:由于学生已经具备了被减数中间有0的连续退位减的技巧,所以,在这儿,教学的重点不是连续退位减的计算方法,而是体现算法多样化的思想,教材上提供了三种不同的算法,教学时应该鼓励学生想出更多的算法。

第4课时的教学内容:练习六

除了巩固前面所学的加法和减法,还编入了连减、加减混合的题目,如第2、3题。第6题,是解决实际问题的题目,要求学生考虑实际的情况,也就是三个点的相对位置不是唯一的,根据小明家、小红家在学校的同侧或异侧,可以分别列出减法和加法算式。

第三块“验算”这块内容分2个课时进行教学

第一课时的内容:加法验算与减法验算

教学目标:理解验算的意义,经理探索的方法的过程,学会对加法进行验算,培养检验的意识和习惯。

主题图

提供了小朋友和妈妈一起购物的情境,通过计算两个物品的总价,计算找零两个问题引出例1、例2的内容。

把加减法验算同时放在加法、减法后面编排,有利于对加强加减法互逆关系的认识,并且验算的方法也可以更加多样化。

例1(加法的验算)

重点突出验算方法的多样性。教材上提供了三种验算的方法:交换加数位置,和减去一个加数等于另一个加数。

隐含的数学知识:加法交换律、加减法各部分间关系。

例2(减法的验算)

编排方式与例1相同,突出验算方法多样性。教材上提供了两种验算的方法:被减数减去差等于减数,差加减数等于被减数。

第2课时的教学内容:练习7

第8题也是一个开放题,鼓励学生提问题,如学生可以提出某两种商品总价是多少,某种商品比另一种商品贵多少钱。在解决问题时,注意体现开放性,如解决小精灵提出的第一个问题时可以用估算的方法加以解决,然后再用精确计算解决第二个问题。

第三块是整理与复习

教学内容:万以内笔算加减法的法则的复习

教材上没有给出现成的法则,而是让学生自己通过讨论加以解决,体现了自主探索、合作交流的学习方式。

运用计算解决问题的复习。

鼓励学生自己提出问题再加以解决,体现开放性。

小学数学“整理与复习”如何设计

“整理与复习”课既不象新授课那样有“新鲜感”,又不象练习课那样有“成功感”而是担负着查漏补缺、系统整理和巩固发展的重任。怎样才能上好“整理与复习课”,让学生在和谐、愉悦的氛围中主动参与“整理与复习”,进行有序整理与有效复习,“使已经在学生头脑中的的那些经验性的数学知识和数学思维方式上升发展为科学的结论,逐步通过自己的发现去学习数学、获取知识、实现数学的再发现与再创造”,并对所学的知识达到牢固掌握,灵活运用,为后续学习奠定坚实的基础呢?折实我们急需关注的。我曾在一本杂志上看到“整理和复习”五字法,仅供大家参考。

1、 明确目标,突出重点,落实一个“实”字

2、 有序整理、有效复习,注重一个“串”字

3、 竞选例题,扩充引申,突出一个“升”字

4、 精选习题,拓展提高,达到一个“活”字

5、 营造氛围,主动构建,体现一个“动”字

注:结合本单元的“整理与复习”课讨论

万以内的加法和减法(二)