新人教小学三年级上数学第一单元教案[上学期]

文档属性

| 名称 | 新人教小学三年级上数学第一单元教案[上学期] |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 11.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2006-10-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

新人教小学三年级上数学第一单元教案

第一单元 测量

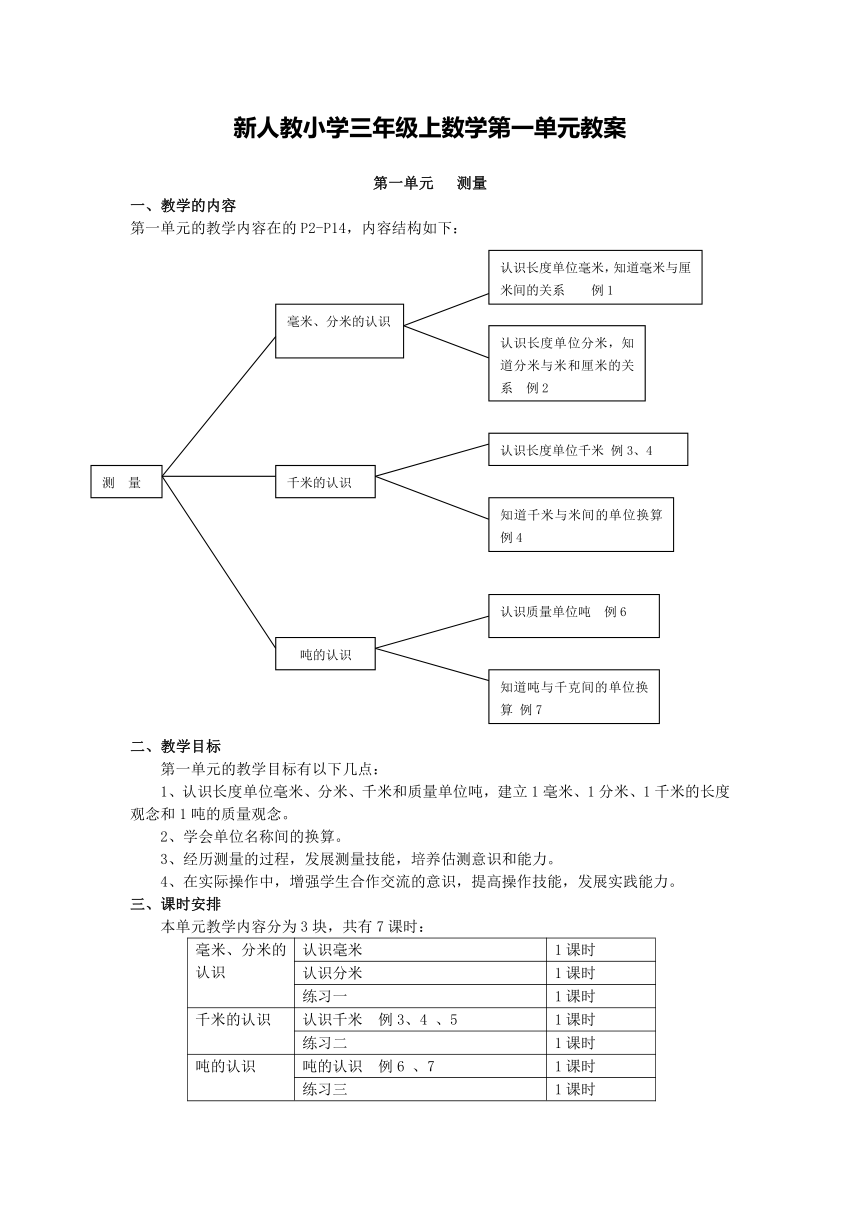

一、教学的内容

第一单元的教学内容在的P2-P14,内容结构如下:

二、教学目标

第一单元的教学目标有以下几点:

1、认识长度单位毫米、分米、千米和质量单位吨,建立1毫米、1分米、1千米的长度观念和1吨的质量观念。

2、学会单位名称间的换算。

3、经历测量的过程,发展测量技能,培养估测意识和能力。

4、在实际操作中,增强学生合作交流的意识,提高操作技能,发展实践能力。

三、课时安排

本单元教学内容分为3块,共有7课时:

毫米、分米的认识 认识毫米 1课时

认识分米 1课时

练习一 1课时

千米的认识 认识千米 例3、4 、5 1课时

练习二 1课时

吨的认识 吨的认识 例6 、7 1课时

练习三 1课时

四、学的几个关注点

1、找准学生的学习起点

在此之前,学生已经学习了长度单位中的米与厘米、质量单位中的克与千克,已经了解了一些有关测量的知识与方法,加之在生活中常常遇到测量的问题。因此,学生已有的经验是比较丰富的。如学生在“认识毫米”时,学生估计数学书的长与宽是以“厘米”的知识作基础的,从经验方面来讲,学生有用自己经常用的学生尺来测量的经历。因此,我们在设计预案时,要充分考虑到这一点,即我们的学生不是一张白纸。

2、概念教学要重视能力培养

数学教学(特别是数学概念的教学)要把知识的学习和能力的培养放在同等重要的地位。那种认为只要学生学会了知识、会做练习题就完成了教学任务的想法是片面的,这样的教学是不利于学生数学素质提高的。本单元我们因重视操作能力与估计意识的培养。

小学生以具体形象思维为特点,“测量”这部分内容的实践性比较强,需要学生在操作中充分感知,并逐步达到完善。因此这部分的内容应建立在操作之上。但此“操作”非“机械性操作”,如在“操作”中培养学生的合作意识,应用意识,并让他们在操作中不断发现问题,解决问题。

估计在生活中用的很多,也是用“测量”知识解决实际问题的具体体现。为此,我们应多让学生估计一些物体的长度和质量。当然估计也须注重策略的培养。如学生准确估计出某些物体的长度时,我们老师可以故作好奇地问问这位小朋友:“你是这么估计的?”促使学生学会估计的方法。

3、课堂活跃不等于课堂有效

在上这些概念课时,我们经常会看到这样的一个课堂:学生的学习方式是多样的,学生的选择是开放的,学生的发言是积极的……但是,课后,我们去采访学生,发现大部分学生的思维没有本质的提高。这就引发我们思考一个问题:课堂活跃了是否等于课题有效呢?笔者认为:课堂活跃不等于课题有效。因此在教学这单元内容时,我们绝不能流于形式,而舍弃实质。我们都知到,这部分内容的操作性很强,另一方面也需要学生间的相互启发,所以可以多彩用小组合作的形式。需要注意的是,要合理安排动静的时间,小组讨论、交流要建立在个人独立思考的基础之上,安排的教学活动要给学生提供比较充足的时间,提出的问题要有一定的思维价值。

五、各课时教学内容的探讨

第一块“毫米、分米的认识”,这块内容分为3课时。

第一课时的教学内容:毫米的认识(情景引入图 P2 1)

教学目标:

(1)经历测量的过程,知道毫米产生的实际意义。

(2)通过观察,明确毫米与厘米间的关系,会进行简单的换算。

(3)在操作中学会用毫米做单位进行测量。

(4)建立1毫米的长度观念。

教材分析:

教材通过一个学生测量教科书长、宽、高的活动,引出“毫米”这一长度单位。

(1)学生先估测教科书的长、宽、厚,估测时学生一般都是以学过的“厘米”为单位。

例如,在一节课上,有的学生估计数学书的长大约是20厘米,宽大约是12厘米,有的学生估计长大约是23厘米,宽大约是14厘米。

(2)实际测量时,教科书的长仍是整厘米,宽不能用整厘米表示,学生可用两种方式描述,有的会说比14厘米多8小格,也有的会说比15厘米少2小格。此时学生还不知道“毫米”的概念,只要说出多几小格或少几小格就可以。量数学书的厚度时,不到1厘米,也使学生产生继续探索的欲望。

(3)此时,小精灵提出问题“当测量的长度不是整厘米时,怎么办?”自然地引出产生“毫米”的必要性。

(4)通过让学生数刻度尺上1厘米长度里有几小格,直接给出“毫米”的概念,也就是每一小格的长度,通过观察刻度尺,帮助学生建立毫米的表象,理解“1厘米=10毫米”的关系。

也有的老师提供的纸尺上只有厘米的刻度,学生量出教科书的宽比14厘米多一些,但不到15厘米。此时再自然地引出矛盾“多一些是多少,不到是差多少”,让学生想办法解决,学生就提出“把1厘米再分得小一些”“找一个比厘米更小的长度单位”的策略。这样就很自然地引出“毫米”,使学生经历概念的形成过程。

(5)接下来,让学生借助生活中熟悉的物体(1分硬币的厚度),巩固“毫米”的表象。

教学时,可以让学生举出更多的例子,如储蓄卡的厚度、IP、IC卡的厚度。也有学生会用很形象的语言表示1毫米“我的两个手指都快连一块儿了。”这些都是学生用自己的方式表示1毫米,建立长度的表象。

(6)让学生说一说,在生活中测量哪些物品用“毫米”作单位,体会“毫米”的应用,可以引导学生说出很多的例子,如自动铅笔的铅芯有0.7mm、0.5mm,降水量是多少毫米。

第二课时:分米的认识(情景引入图 P4 2)

教学目标:

(1)知道分米产生的实际意义。

(2)了解分米与厘米、分米与米间的进率,会进行简单的换算。

(3)会选择分米作单位进行测量。

(4)建立1分米的长度观念。(重点)

教材分析:

(1)通过两个学生用不同的方式量课桌的长度,说明用10厘米为单位来量比较方便,很自然地引出“分米”。

(2)直接用刻度尺直观表示的方法说明1分米有多长,帮助学生建立1分米的长度表象,掌握分米和厘米的关系。

(3)米和分米的关系教材上没有给出,而是让学生自己思考。

(4)接下来,让学生用不同的方式巩固1分米的长度观念,比如,用手势比划。

第三课时:练习一

练习一中的习题主要是从三方面考虑的。

(1)帮助学生建立正确的长度观念。如第1~3题是让学生估测或实际测量,一方面可以巩固长度观念,另一方面也可以进一步培养学生的测量技能,第5题让学生在横线上填出合适的单位或数,也是帮助学生在头脑中建立起正确的长度表象。

(2)长度单位的换算、计算:第4、6题。

(3)联系生活进行实际调查:第7题。其实这也是实践活动的另一种形式。目的是让学生了解毫米在实际生活中的应用,如果完成此题有困难,可以改换成其他的调查内容。

第二块:千米的认识

第一课时:千米的认识(例3、4、5)

教学目标:

(1)使学生认识千米(公里),初步建立千米的空间表象。

(2)使学生知道1千米=1000米,学会千米和米的简单换算。

(3)培养学生的观察能力、实践能力,发展学生的空间想象能力,并适时渗透思想教育。

教学重点:建立1千米的长度概念,掌握千米和米之间的进率。

教学难点:千米概念的建立。

例3(千米的认识)

(1)从公路路标的实际情境引入,突出数学与现实生活的联系,使学生体会认识“千米”这一长度单位的必要性。接下来,教材通过两位学生和小精灵的语言描述,使学生理解路标的具体含义,明白“千米”也是一个长度单位。

(2)借助学校操场这一学生熟悉的题材帮助学生理解1千米有多长,并给出千米和米的关系。因为学生对操场的大小是有直观感受的,所以通过想像操场的两圈半,可以很好地建立千米的表象。教学时,还可以利用当地实际帮助学生建立1千米的表象,如A地到B地大约是1千米。

例4及“做一做”(进一步用身体的感受体验1千米的长度)

因为千米是一个比较大的长度单位,要建立正确的千米的表象,是有一定的难度的,所以,例4和“做一做”通过让学生实际走一走100米、1千米的路程来感受,通过估计两地间的距离等活动来建立长度观念,在这些活动中,学生可以通过对距离的感受、对时间长短的感受、对走路步数的感受、对身体疲劳程度的感受等多种方式来体验1千米的具体长度。

例5(单位的换算)

由于学生已经具备了一些单位换算的知识基础,在这儿可以放手让学生自己利用千米和米的关系来完成任务。

第二课时:练习二

编排了一些巩固长度观念的习题(第1、2题)和单位换算、计算的习题(第3、5题),第4题是让学生根据不同的距离选择不同的出行方式,利用所学的知识解决实际问题。

第三块:吨的认识

第一课时:吨的认识(情景图引入 P11 6)

(1)让学生在丰富的感性材料中领悟又一个质量单位“吨”。

(2)通过身边不同数学情景的展示,使学生初步建立“1吨”的概念,从而体会“1吨”的实际质量,在体会中知道1吨=1000千克,并会进行“吨”与“千克”之间的简单换算。

(3)培养学生对物体质量的估计能力和有序的思考能力。

(4)让学生真正感受身边有数学与生活有数学的真谛,并能用自己学会的数学知识来解决实际的生活问题。

教学重难点:

(1)初步建立“1吨”的概念。

(2)对物体质量进行有效的估计。

教材分析:

例6(吨的认识,吨和千克的关系)

(1)通过小动物过河的童话情境引出主题:桥的限重是1吨,而小动物的体重都是用千克表示的。在解决这四种小动物“能同时过桥吗”的过程中自然地引出“吨”的概念以及吨和千克的关系。

(2)教学时,可以在学生掌握了吨和千克的关系后再回头通过计算解决一下“小动物们能同时过桥吗”这个问题。

(3)结合学生的生活经验,建立1吨的质量观念。除了教材上的例子以外,还可以说说其他的例子,如可以让学生想想1吨大米有多少袋(每袋25千克),让学生借助熟悉的物体的体积来建立1吨的质量观念。

例7(单位换算)

与长度单位的换算一样,让学生自己完成任务。

“做一做”

第1题,通过让学生说出用吨作单位的物品有哪些,体会吨在生活中的应用。如汽车的载重量是3吨,万吨巨轮,等等。

第2题,利用计算和单位换算解决实际问题。

第二课时:练习三

练习中编排了一些巩固质量观念和单位换算的习题,其中,第3题体现了解决实际问题策略的多样化。第4题是一道实际调查的题目,一方面可以使学生认识数学与实际生活的紧密联系,同时进行节水教育。

*生活中的数学

通过卡车、电梯的载重量、高速公路的限速、列车里程等素材,使学生了解“千米”“千克”“吨”等单位在实际生活中的应用。

“你知道吗”利用学生熟悉的曹冲称象的故事让学生初步体会等量代换的思想,激发学生学习数学的兴趣。

这一块内容可分散在相关的课时教学中,不必单独上1课时。

测 量

毫米、分米的认识

千米的认识

吨的认识

认识长度单位毫米,知道毫米与厘米间的关系 例1

认识长度单位分米,知道分米与米和厘米的关系 例2

认识长度单位千米 例3、4

知道千米与米间的单位换算 例4

例5

认识质量单位吨 例6

知道吨与千克间的单位换算 例7

例7

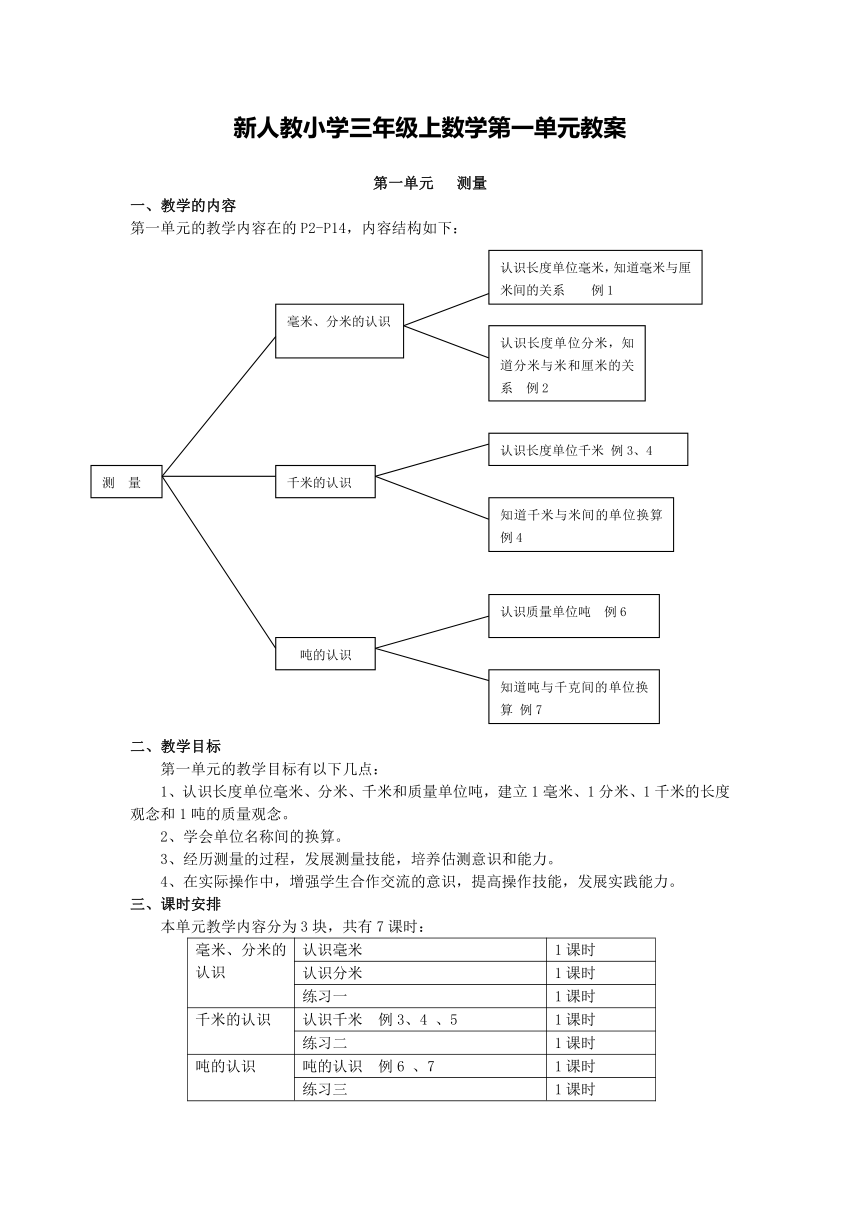

第一单元 测量

一、教学的内容

第一单元的教学内容在的P2-P14,内容结构如下:

二、教学目标

第一单元的教学目标有以下几点:

1、认识长度单位毫米、分米、千米和质量单位吨,建立1毫米、1分米、1千米的长度观念和1吨的质量观念。

2、学会单位名称间的换算。

3、经历测量的过程,发展测量技能,培养估测意识和能力。

4、在实际操作中,增强学生合作交流的意识,提高操作技能,发展实践能力。

三、课时安排

本单元教学内容分为3块,共有7课时:

毫米、分米的认识 认识毫米 1课时

认识分米 1课时

练习一 1课时

千米的认识 认识千米 例3、4 、5 1课时

练习二 1课时

吨的认识 吨的认识 例6 、7 1课时

练习三 1课时

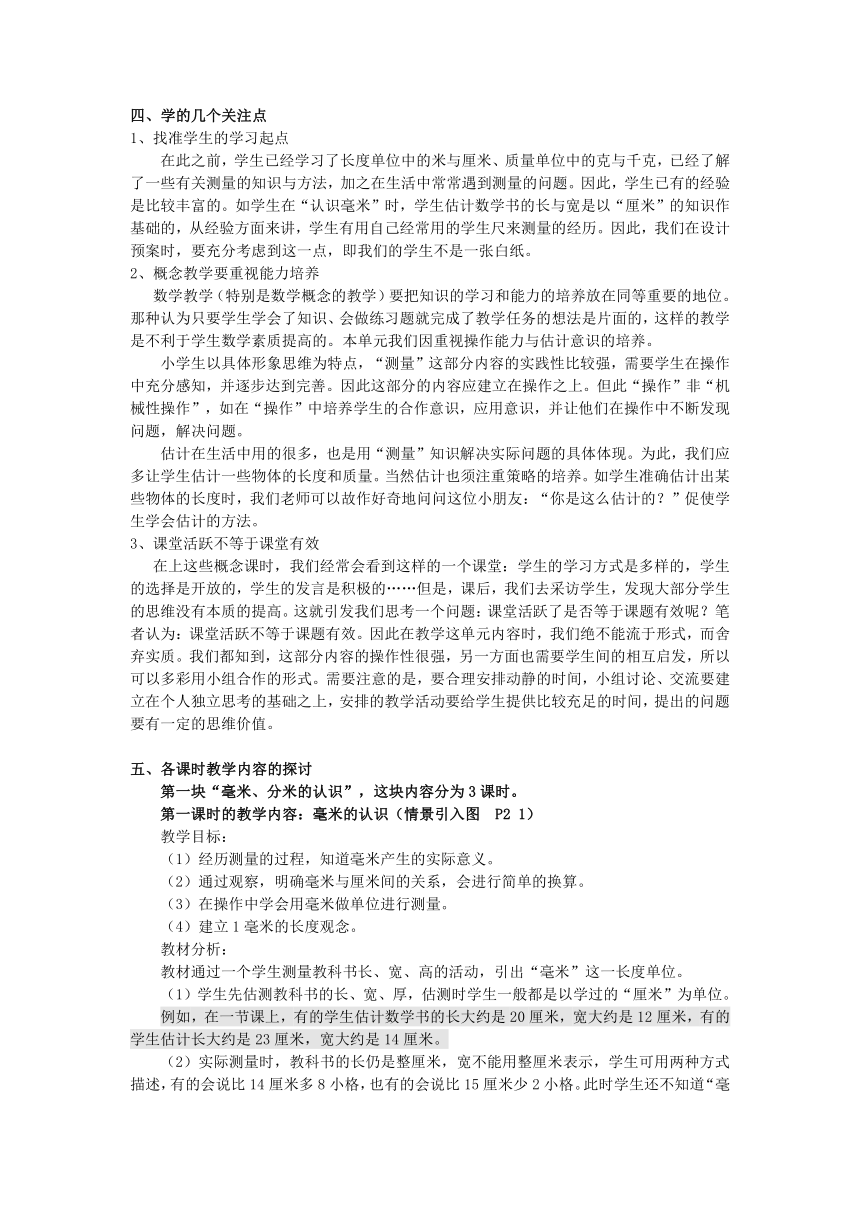

四、学的几个关注点

1、找准学生的学习起点

在此之前,学生已经学习了长度单位中的米与厘米、质量单位中的克与千克,已经了解了一些有关测量的知识与方法,加之在生活中常常遇到测量的问题。因此,学生已有的经验是比较丰富的。如学生在“认识毫米”时,学生估计数学书的长与宽是以“厘米”的知识作基础的,从经验方面来讲,学生有用自己经常用的学生尺来测量的经历。因此,我们在设计预案时,要充分考虑到这一点,即我们的学生不是一张白纸。

2、概念教学要重视能力培养

数学教学(特别是数学概念的教学)要把知识的学习和能力的培养放在同等重要的地位。那种认为只要学生学会了知识、会做练习题就完成了教学任务的想法是片面的,这样的教学是不利于学生数学素质提高的。本单元我们因重视操作能力与估计意识的培养。

小学生以具体形象思维为特点,“测量”这部分内容的实践性比较强,需要学生在操作中充分感知,并逐步达到完善。因此这部分的内容应建立在操作之上。但此“操作”非“机械性操作”,如在“操作”中培养学生的合作意识,应用意识,并让他们在操作中不断发现问题,解决问题。

估计在生活中用的很多,也是用“测量”知识解决实际问题的具体体现。为此,我们应多让学生估计一些物体的长度和质量。当然估计也须注重策略的培养。如学生准确估计出某些物体的长度时,我们老师可以故作好奇地问问这位小朋友:“你是这么估计的?”促使学生学会估计的方法。

3、课堂活跃不等于课堂有效

在上这些概念课时,我们经常会看到这样的一个课堂:学生的学习方式是多样的,学生的选择是开放的,学生的发言是积极的……但是,课后,我们去采访学生,发现大部分学生的思维没有本质的提高。这就引发我们思考一个问题:课堂活跃了是否等于课题有效呢?笔者认为:课堂活跃不等于课题有效。因此在教学这单元内容时,我们绝不能流于形式,而舍弃实质。我们都知到,这部分内容的操作性很强,另一方面也需要学生间的相互启发,所以可以多彩用小组合作的形式。需要注意的是,要合理安排动静的时间,小组讨论、交流要建立在个人独立思考的基础之上,安排的教学活动要给学生提供比较充足的时间,提出的问题要有一定的思维价值。

五、各课时教学内容的探讨

第一块“毫米、分米的认识”,这块内容分为3课时。

第一课时的教学内容:毫米的认识(情景引入图 P2 1)

教学目标:

(1)经历测量的过程,知道毫米产生的实际意义。

(2)通过观察,明确毫米与厘米间的关系,会进行简单的换算。

(3)在操作中学会用毫米做单位进行测量。

(4)建立1毫米的长度观念。

教材分析:

教材通过一个学生测量教科书长、宽、高的活动,引出“毫米”这一长度单位。

(1)学生先估测教科书的长、宽、厚,估测时学生一般都是以学过的“厘米”为单位。

例如,在一节课上,有的学生估计数学书的长大约是20厘米,宽大约是12厘米,有的学生估计长大约是23厘米,宽大约是14厘米。

(2)实际测量时,教科书的长仍是整厘米,宽不能用整厘米表示,学生可用两种方式描述,有的会说比14厘米多8小格,也有的会说比15厘米少2小格。此时学生还不知道“毫米”的概念,只要说出多几小格或少几小格就可以。量数学书的厚度时,不到1厘米,也使学生产生继续探索的欲望。

(3)此时,小精灵提出问题“当测量的长度不是整厘米时,怎么办?”自然地引出产生“毫米”的必要性。

(4)通过让学生数刻度尺上1厘米长度里有几小格,直接给出“毫米”的概念,也就是每一小格的长度,通过观察刻度尺,帮助学生建立毫米的表象,理解“1厘米=10毫米”的关系。

也有的老师提供的纸尺上只有厘米的刻度,学生量出教科书的宽比14厘米多一些,但不到15厘米。此时再自然地引出矛盾“多一些是多少,不到是差多少”,让学生想办法解决,学生就提出“把1厘米再分得小一些”“找一个比厘米更小的长度单位”的策略。这样就很自然地引出“毫米”,使学生经历概念的形成过程。

(5)接下来,让学生借助生活中熟悉的物体(1分硬币的厚度),巩固“毫米”的表象。

教学时,可以让学生举出更多的例子,如储蓄卡的厚度、IP、IC卡的厚度。也有学生会用很形象的语言表示1毫米“我的两个手指都快连一块儿了。”这些都是学生用自己的方式表示1毫米,建立长度的表象。

(6)让学生说一说,在生活中测量哪些物品用“毫米”作单位,体会“毫米”的应用,可以引导学生说出很多的例子,如自动铅笔的铅芯有0.7mm、0.5mm,降水量是多少毫米。

第二课时:分米的认识(情景引入图 P4 2)

教学目标:

(1)知道分米产生的实际意义。

(2)了解分米与厘米、分米与米间的进率,会进行简单的换算。

(3)会选择分米作单位进行测量。

(4)建立1分米的长度观念。(重点)

教材分析:

(1)通过两个学生用不同的方式量课桌的长度,说明用10厘米为单位来量比较方便,很自然地引出“分米”。

(2)直接用刻度尺直观表示的方法说明1分米有多长,帮助学生建立1分米的长度表象,掌握分米和厘米的关系。

(3)米和分米的关系教材上没有给出,而是让学生自己思考。

(4)接下来,让学生用不同的方式巩固1分米的长度观念,比如,用手势比划。

第三课时:练习一

练习一中的习题主要是从三方面考虑的。

(1)帮助学生建立正确的长度观念。如第1~3题是让学生估测或实际测量,一方面可以巩固长度观念,另一方面也可以进一步培养学生的测量技能,第5题让学生在横线上填出合适的单位或数,也是帮助学生在头脑中建立起正确的长度表象。

(2)长度单位的换算、计算:第4、6题。

(3)联系生活进行实际调查:第7题。其实这也是实践活动的另一种形式。目的是让学生了解毫米在实际生活中的应用,如果完成此题有困难,可以改换成其他的调查内容。

第二块:千米的认识

第一课时:千米的认识(例3、4、5)

教学目标:

(1)使学生认识千米(公里),初步建立千米的空间表象。

(2)使学生知道1千米=1000米,学会千米和米的简单换算。

(3)培养学生的观察能力、实践能力,发展学生的空间想象能力,并适时渗透思想教育。

教学重点:建立1千米的长度概念,掌握千米和米之间的进率。

教学难点:千米概念的建立。

例3(千米的认识)

(1)从公路路标的实际情境引入,突出数学与现实生活的联系,使学生体会认识“千米”这一长度单位的必要性。接下来,教材通过两位学生和小精灵的语言描述,使学生理解路标的具体含义,明白“千米”也是一个长度单位。

(2)借助学校操场这一学生熟悉的题材帮助学生理解1千米有多长,并给出千米和米的关系。因为学生对操场的大小是有直观感受的,所以通过想像操场的两圈半,可以很好地建立千米的表象。教学时,还可以利用当地实际帮助学生建立1千米的表象,如A地到B地大约是1千米。

例4及“做一做”(进一步用身体的感受体验1千米的长度)

因为千米是一个比较大的长度单位,要建立正确的千米的表象,是有一定的难度的,所以,例4和“做一做”通过让学生实际走一走100米、1千米的路程来感受,通过估计两地间的距离等活动来建立长度观念,在这些活动中,学生可以通过对距离的感受、对时间长短的感受、对走路步数的感受、对身体疲劳程度的感受等多种方式来体验1千米的具体长度。

例5(单位的换算)

由于学生已经具备了一些单位换算的知识基础,在这儿可以放手让学生自己利用千米和米的关系来完成任务。

第二课时:练习二

编排了一些巩固长度观念的习题(第1、2题)和单位换算、计算的习题(第3、5题),第4题是让学生根据不同的距离选择不同的出行方式,利用所学的知识解决实际问题。

第三块:吨的认识

第一课时:吨的认识(情景图引入 P11 6)

(1)让学生在丰富的感性材料中领悟又一个质量单位“吨”。

(2)通过身边不同数学情景的展示,使学生初步建立“1吨”的概念,从而体会“1吨”的实际质量,在体会中知道1吨=1000千克,并会进行“吨”与“千克”之间的简单换算。

(3)培养学生对物体质量的估计能力和有序的思考能力。

(4)让学生真正感受身边有数学与生活有数学的真谛,并能用自己学会的数学知识来解决实际的生活问题。

教学重难点:

(1)初步建立“1吨”的概念。

(2)对物体质量进行有效的估计。

教材分析:

例6(吨的认识,吨和千克的关系)

(1)通过小动物过河的童话情境引出主题:桥的限重是1吨,而小动物的体重都是用千克表示的。在解决这四种小动物“能同时过桥吗”的过程中自然地引出“吨”的概念以及吨和千克的关系。

(2)教学时,可以在学生掌握了吨和千克的关系后再回头通过计算解决一下“小动物们能同时过桥吗”这个问题。

(3)结合学生的生活经验,建立1吨的质量观念。除了教材上的例子以外,还可以说说其他的例子,如可以让学生想想1吨大米有多少袋(每袋25千克),让学生借助熟悉的物体的体积来建立1吨的质量观念。

例7(单位换算)

与长度单位的换算一样,让学生自己完成任务。

“做一做”

第1题,通过让学生说出用吨作单位的物品有哪些,体会吨在生活中的应用。如汽车的载重量是3吨,万吨巨轮,等等。

第2题,利用计算和单位换算解决实际问题。

第二课时:练习三

练习中编排了一些巩固质量观念和单位换算的习题,其中,第3题体现了解决实际问题策略的多样化。第4题是一道实际调查的题目,一方面可以使学生认识数学与实际生活的紧密联系,同时进行节水教育。

*生活中的数学

通过卡车、电梯的载重量、高速公路的限速、列车里程等素材,使学生了解“千米”“千克”“吨”等单位在实际生活中的应用。

“你知道吗”利用学生熟悉的曹冲称象的故事让学生初步体会等量代换的思想,激发学生学习数学的兴趣。

这一块内容可分散在相关的课时教学中,不必单独上1课时。

测 量

毫米、分米的认识

千米的认识

吨的认识

认识长度单位毫米,知道毫米与厘米间的关系 例1

认识长度单位分米,知道分米与米和厘米的关系 例2

认识长度单位千米 例3、4

知道千米与米间的单位换算 例4

例5

认识质量单位吨 例6

知道吨与千克间的单位换算 例7

例7