《制取氧气》教学设计

图片预览

文档简介

《制取氧气》教学设计

一、教学目标:

知识与技能目标:

1.了解实验室用高锰酸钾制取氧气的原理。

2.认识催化剂和催化作用。

过程与方法目标:

1. 通过探究“分解过氧化氢制取氧气的反应中二氧化锰的作用”体验探究过程,初步认识科学探究的意义和基本过程。

2.能主动与他人进行交流和讨论,清楚的表达自己的观点,形成良好的学习习惯和方法。

情感态度与价值观目标:

1.增强对化学的学习兴趣,陶冶化学审美情趣。

2.逐步认识用实验验证化学理论,进一步认识到实验探究的重要性。

3.学习综合分析实验现象并从中归纳结论的思维方式。

二、教学重点难点

重点是:实验室制取氧气的原理;催化剂的概念。

难点是:催化剂概念和催化作用。

三、教具:

药品:5%的过氧化氢溶液、二氧化锰、高锰酸钾;

仪器:大试管、试管、木条、酒精灯、火 柴。

四:教学过程:

【创设情境,引入新知】展示几张海底和雪山 ( http: / / www.21cnjy.com )的照片,给同学们美的享受。复习氧气的用途的同时提出问题引入新课:大家知道潜水员在水中是怎么呼吸的吗?登山运动员在高海拔空气稀薄地区怎样补充氧气吗?

【设问】大自然中的氧气在不停地消耗,是怎么补充的呢?生活中还有哪些地方见过制取氧气呢?

讨论并反馈情况。教师参与讨论,激发学生的学习兴趣,同时和学生沟通,亲近学生。适时出示生活生产中增氧方法或原料。

(让学生知道制取氧气的原料中含有氧)。

【展示】研究制取氧气的内容。

【复习】怎样用化学实验的方法证明化学反应中有氧气产生?(检验集气瓶中气体是不是氧气的方法)。

【学生】用带火星的木条伸到集气瓶口或者伸到瓶中看是否复燃。

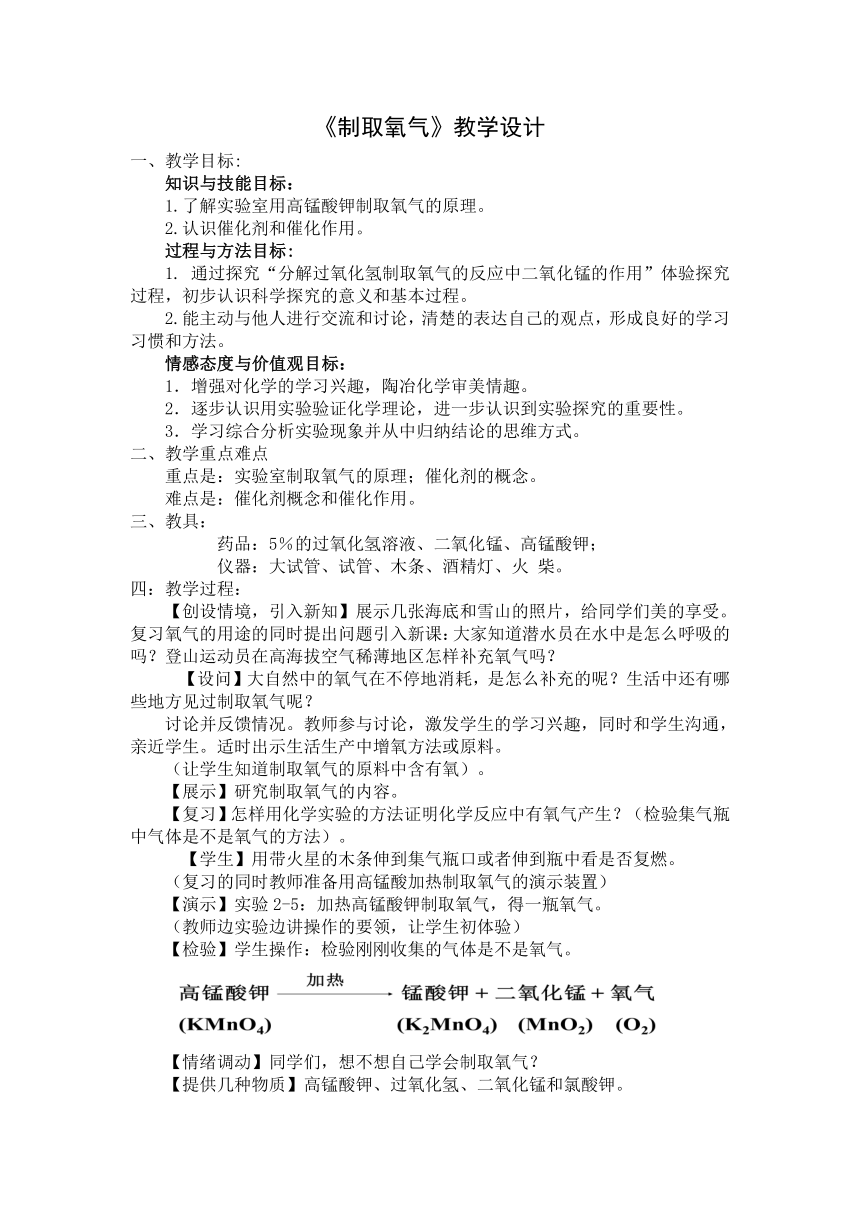

(复习的同时教师准备用高锰酸加热制取氧气的演示装置)

【演示】实验2-5:加热高锰酸钾制取氧气,得一瓶氧气。

(教师边实验边讲操作的要领,让学生初体验)

【检验】学生操作:检验刚刚收集的气体是不是氧气。

【情绪调动】同学们,想不想自己学会制取氧气?

【提供几种物质】高锰酸钾、过氧化氢、二氧化锰和氯酸钾。

【探究活动】教师在学生的指导下活动,边实验边讨论分析:

学生分组实验:

1:过氧化氢溶液在常温下是否容易放出氧气?

2:加入少量的二氧化锰后,过氧化氢溶液在常温下是否容易放出氧气?

3:待探究2反应结束后,重新加入过氧化氢溶液,并检验放出氧气的情况。

【设问】问题:二氧化锰是反应物吗?

(学生讨论教师适时提示,提示内容:如果想知道二氧化锰是不是反应物,就应该想办法验证在反应前后这种物质是不是发生了变化。)

【探究活动】反复重复【探究3】的方法,观察并分析得结论。

【讨论活动】二氧化锰在反应中有什么作用。

讨论分析结论并阅读教材P39页:催化剂和催化作用。

概念强调关键字:“一变”“二不变”。

【教师讲解】氯酸钾受热产生氧气,但加入二氧化锰反应速率加快。

【归纳】制取氧气的反应原理:

【思考】观察反应种类和生成物种类,它们是化合反应吗

【学生活动】分组讨论并得出分解反应的概念,学生熟悉。

【教师活动】指出反应特征:反应物只有一种,生成物是多种。

五、小结板书格式:

这节课我们研究了实验室里制取氧气的反应原理:

催化剂和催化作用:

分解反应:

一、教学目标:

知识与技能目标:

1.了解实验室用高锰酸钾制取氧气的原理。

2.认识催化剂和催化作用。

过程与方法目标:

1. 通过探究“分解过氧化氢制取氧气的反应中二氧化锰的作用”体验探究过程,初步认识科学探究的意义和基本过程。

2.能主动与他人进行交流和讨论,清楚的表达自己的观点,形成良好的学习习惯和方法。

情感态度与价值观目标:

1.增强对化学的学习兴趣,陶冶化学审美情趣。

2.逐步认识用实验验证化学理论,进一步认识到实验探究的重要性。

3.学习综合分析实验现象并从中归纳结论的思维方式。

二、教学重点难点

重点是:实验室制取氧气的原理;催化剂的概念。

难点是:催化剂概念和催化作用。

三、教具:

药品:5%的过氧化氢溶液、二氧化锰、高锰酸钾;

仪器:大试管、试管、木条、酒精灯、火 柴。

四:教学过程:

【创设情境,引入新知】展示几张海底和雪山 ( http: / / www.21cnjy.com )的照片,给同学们美的享受。复习氧气的用途的同时提出问题引入新课:大家知道潜水员在水中是怎么呼吸的吗?登山运动员在高海拔空气稀薄地区怎样补充氧气吗?

【设问】大自然中的氧气在不停地消耗,是怎么补充的呢?生活中还有哪些地方见过制取氧气呢?

讨论并反馈情况。教师参与讨论,激发学生的学习兴趣,同时和学生沟通,亲近学生。适时出示生活生产中增氧方法或原料。

(让学生知道制取氧气的原料中含有氧)。

【展示】研究制取氧气的内容。

【复习】怎样用化学实验的方法证明化学反应中有氧气产生?(检验集气瓶中气体是不是氧气的方法)。

【学生】用带火星的木条伸到集气瓶口或者伸到瓶中看是否复燃。

(复习的同时教师准备用高锰酸加热制取氧气的演示装置)

【演示】实验2-5:加热高锰酸钾制取氧气,得一瓶氧气。

(教师边实验边讲操作的要领,让学生初体验)

【检验】学生操作:检验刚刚收集的气体是不是氧气。

【情绪调动】同学们,想不想自己学会制取氧气?

【提供几种物质】高锰酸钾、过氧化氢、二氧化锰和氯酸钾。

【探究活动】教师在学生的指导下活动,边实验边讨论分析:

学生分组实验:

1:过氧化氢溶液在常温下是否容易放出氧气?

2:加入少量的二氧化锰后,过氧化氢溶液在常温下是否容易放出氧气?

3:待探究2反应结束后,重新加入过氧化氢溶液,并检验放出氧气的情况。

【设问】问题:二氧化锰是反应物吗?

(学生讨论教师适时提示,提示内容:如果想知道二氧化锰是不是反应物,就应该想办法验证在反应前后这种物质是不是发生了变化。)

【探究活动】反复重复【探究3】的方法,观察并分析得结论。

【讨论活动】二氧化锰在反应中有什么作用。

讨论分析结论并阅读教材P39页:催化剂和催化作用。

概念强调关键字:“一变”“二不变”。

【教师讲解】氯酸钾受热产生氧气,但加入二氧化锰反应速率加快。

【归纳】制取氧气的反应原理:

【思考】观察反应种类和生成物种类,它们是化合反应吗

【学生活动】分组讨论并得出分解反应的概念,学生熟悉。

【教师活动】指出反应特征:反应物只有一种,生成物是多种。

五、小结板书格式:

这节课我们研究了实验室里制取氧气的反应原理:

催化剂和催化作用:

分解反应:

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件