6 记念刘和珍君--为了忘却的记念课件(共75张PPT)统编版(部编版)选择性必修中册

文档属性

| 名称 | 6 记念刘和珍君--为了忘却的记念课件(共75张PPT)统编版(部编版)选择性必修中册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 795.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-02 12:13:51 | ||

图片预览

文档简介

(共75张PPT)

6 记念刘和珍君

为了忘却的记念

课前·基础认知

课堂·重难突破

随堂训练

课外·一起成长

单元人文主题 单元核心素养目标

苦难与新生 中国走过的历程、中国人民和中华民族走过的历程,是中国共产党和中国人民用鲜血、汗水、泪水写就的,充满着苦难和辉煌、曲折和胜利、付出和收获。回顾历史,我们走过了艰难险阻,放眼未来,我们还要迎战新的挑战,走向新生。 中国革命传统作品研习

1.深刻认识革命传统,树立正确的世界观、人生观和价值观,激发奋发向上的精神力量。

2.了解纪实作品和虚构作品各自的特点和表现手法,欣赏作家塑造艺术形象的深刻功力和富有个性的创作风格。

3.拓展阅读革命文化作品,尝试自主编辑作品集。

“我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人……”而这些人,正是鲁迅先生所谓之“中国的脊梁”。那些坚定的身影令人动容,他们以萤烛之光,点燃希望和信念的光芒。我们之所以仍能安好,正是因为有人负重前行,勇做逆行者。

课前·基础认知

记念刘和珍君

背景链接

1926年3月,奉系军阀在日本帝国主义支持下进兵关内,冯玉祥率领的国民军与之作战。日本帝国主义公开援助奉军,派军舰驶入大沽口,炮击国民军。国民军开炮还击。日本帝国主义纠合英、美、法、意、荷、比、西等国驻北京公使,借口维护八国联军入侵时与清政府签订的《辛丑条约》,提出种种无理条件,并且在天津附近集结各国军队,准备武力进攻。3月18日,北京各界民众为了反对帝国主义侵犯我国主权,在天

安门前集会抗议,会后到执政府前请愿。段祺瑞竟命令卫兵向请愿群众开枪,并用大刀铁棍追打砍杀,打死打伤二百余人,制造了“三一八”惨案。刘和珍等都是在当时遇害的。惨案发生后,各界哗然,中外震惊。鲁迅在惨案当日所作的《无花的蔷薇之二》中愤然写下“三月十八日,民国以来最黑暗的一天”。之后,鲁迅又陆续写了《“死地”》《可惨与可笑》等文,并于4月1日写下了这篇悼念遇害青年的《记念刘和珍君》。

文学常识

鲁迅的杂文

杂文(也被鲁迅称为“杂感”或“短评”),在中国是古已有之的,而现代杂文的兴起、发展和繁荣,是和鲁迅的名字分不开的。在鲁迅的笔下,杂文具有一种自由摹写世相、叙述见闻、评说人事、言志抒情、启迪思想和反抗现实的使命,从而以博大精深的思想内涵和独特完美的艺术形式,攀上了中国文学的高峰,进入了“高尚的文学楼台”。

知识梳理

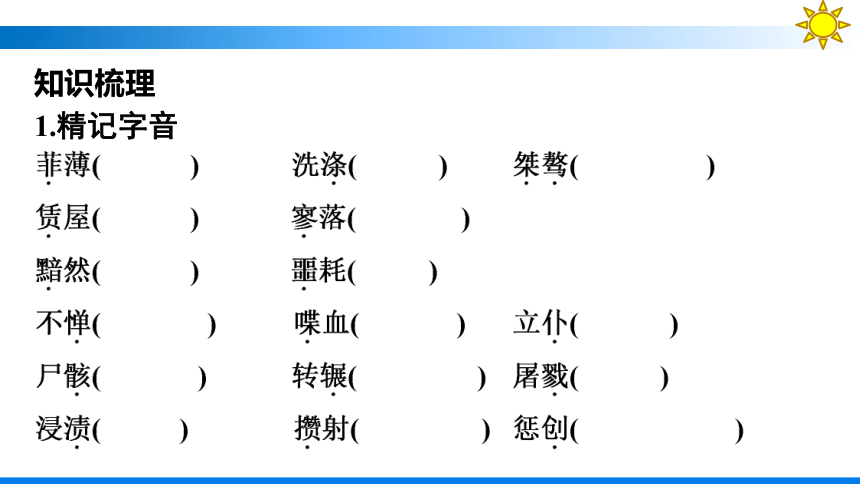

1.精记字音

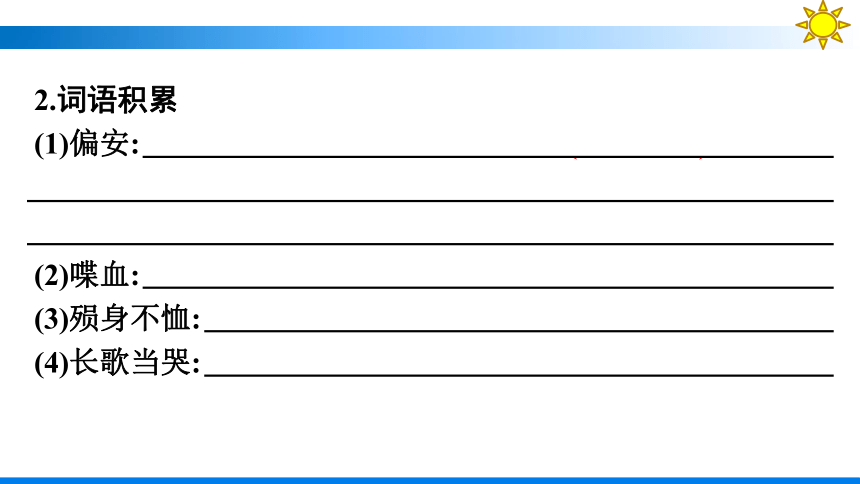

2.词语积累

(1)偏安: 封建王朝失去国家的中心地带(多指中原)而苟安于仅存的部分领土。文中的意思是被迫离开原来的地方,暂居另处。

(2)喋血: 形容杀人多而血流遍地。

(3)殒身不恤: 牺牲生命也在所不惜。

(4)长歌当哭: 用写文章来当作哭泣。

3.词义辨析

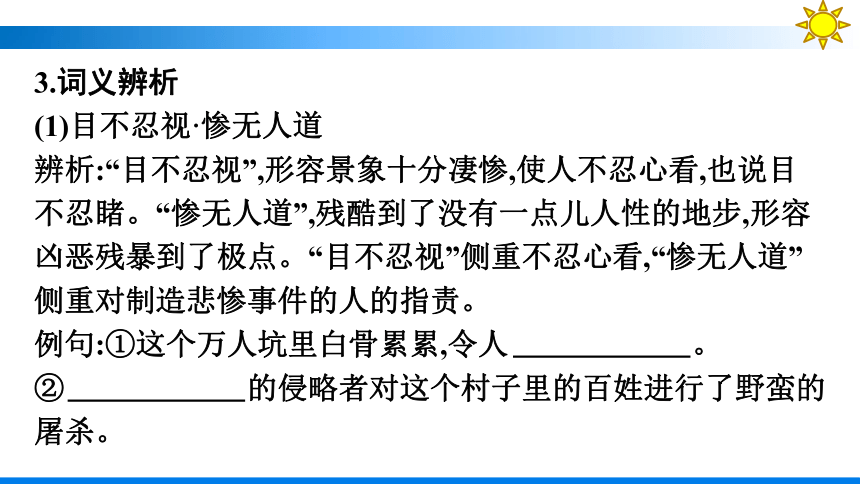

(1)目不忍视·惨无人道

辨析:“目不忍视”,形容景象十分凄惨,使人不忍心看,也说目不忍睹。“惨无人道”,残酷到了没有一点儿人性的地步,形容凶恶残暴到了极点。“目不忍视”侧重不忍心看,“惨无人道”侧重对制造悲惨事件的人的指责。

例句:①这个万人坑里白骨累累,令人 目不忍视 。

② 惨无人道 的侵略者对这个村子里的百姓进行了野蛮的屠杀。

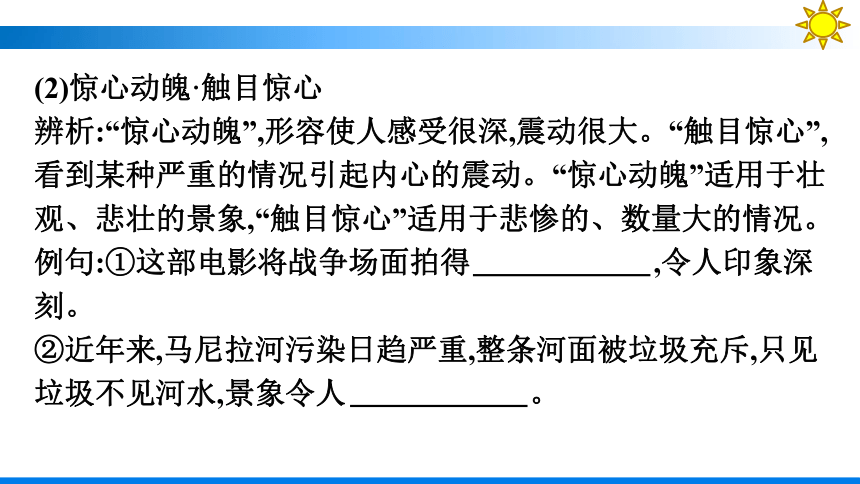

(2)惊心动魄·触目惊心

辨析:“惊心动魄”,形容使人感受很深,震动很大。“触目惊心”,看到某种严重的情况引起内心的震动。“惊心动魄”适用于壮观、悲壮的景象,“触目惊心”适用于悲惨的、数量大的情况。

例句:①这部电影将战争场面拍得 惊心动魄 ,令人印象深刻。

②近年来,马尼拉河污染日趋严重,整条河面被垃圾充斥,只见垃圾不见河水,景象令人 触目惊心 。

为了忘却的记念

背景链接

土地革命战争时期,国民党反动派配合反革命的军事“围剿”,疯狂地进行反革命的文化“围剿”。他们一方面利用反动文人对抗革命文艺运动,一方面大肆逮捕、拘禁、秘密杀害革命作家。1931年1月 17日,柔石等五位革命青年作家被捕;同年2月7日,被秘密杀害于国民党反动派设在上海龙华的特务机关淞沪警备司令部。

鲁迅当时发表了《中国无产阶级革命文学和前驱的血》《黑暗中国的文艺界的现状》等文章,深刻揭露国民党反动派的罪行。1933年2月7—8日,在烈士遇难两周年的日子里,鲁迅又写了这篇纪念文章。

知识梳理

1.精记字音

2.词语积累

(1)隐约其辞: 形容说话躲躲闪闪,不清楚。

(2)素不相识: 向来不认识。

(3)明珠投暗: 比喻怀才不遇或好人失足参加坏集团,也泛指珍贵的东西得不到赏识。

(4)情随事迁: 思想感情随着情况的变迁而发生变化。

(5)郑重其事: 形容对待事情非常严肃认真。

(6)万不得已: 实在没有办法,不得不这样。

3.词义辨析

(1)轻率·草率

辨析:“轻率”,(说话、做事)随随便便,没有经过慎重考虑。“草率”,(做事)不认真,敷衍了事。“轻率”多指说话、思想不慎重,“草率”多指行为不经思考,行为莽撞。

例句:①医务人员在工作中稍一粗心大意,就有可能致人伤残,甚至危及生命。所以医疗工作不能有半点马虎和 轻率 。

②这部书初版时的校读很 草率 ,留下不少字句和标点的脱误。

(2)隔膜·隔阂

辨析:“隔膜”,隔阂;情意不相通,彼此不了解;不通晓,外行。“隔阂”,彼此情意沟通的障碍;思想上的距离。“隔阂”指双方思想上的距离,可用于人与人之间,也可用于国家之间、民族之间、地方之间、语言之间,适用范围比较宽泛;“隔膜”指双方互不了解的状态,多用于人与人之间,适用范围较狭窄。“隔膜”还用作形容词,表示对某人不了解或对某事物不通晓,“隔阂”没有这个用法。

例句:①沟通少了就有 隔膜 ,不仅仅是跟父母,跟任何人都是的。

②宽容就像一股清泉,汩汩流入人的心田,消除了人与人之间的 隔阂 。

(3)斩钉截铁·当机立断

辨析:“斩钉截铁”,形容说话办事坚决果断,毫不犹豫。“当机立断”,抓住时机,立刻决断。

例句:①“我们必须坚守岗位,这里就是我们的战场!”警务站站长 斩钉截铁 地鼓励着战友们。

②美国联邦航空局为了避免更大的危机出现, 当机立断 做出决定,将24架另外的客机立即停飞。

课堂·重难突破

初读课文 明大意

文脉预览

主旨探微

《记念刘和珍君》通过悼念刘和珍,深刻地揭露了北洋军阀政府屠杀爱国青年的滔天罪行,有力地抨击了某些学者文人造谣诬蔑爱国青年的卑劣行为,高度赞颂了爱国青年临危不惧、团结友爱的崇高品质和大义凛然、殒身不恤的爱国精神,呼唤民众、激励猛士,抒发了作者强烈的爱憎分明的感情。

《为了忘却的记念》通过对烈士生平的回忆,赞美了他们的伟大精神和崇高的品质;通过和烈士交往的回忆,表现了他们之间深厚的革命友情;通过对烈士遇难的回忆,暴露了国民党反动派残酷无耻的罪行,同时表达了作者对共产主义革命的坚定信念。

精读课文 细揣摩

任务一 猛士故常在——概括人物形象

1.《记念刘和珍君》一文中,作者记叙了刘和珍的一些事迹,这些事迹表明刘和珍是怎样的一位青年 完成下面的表格。

人物事迹 描写重点 形象特点

第一节写刘和珍 “在这样的生活艰难 中,毅然预定了《莽原》全年的就有她” “生活艰难” “毅然”“预定了《莽原》全年” ①

热爱真理,追求进步

人物事迹 描写重点 形象特点

第三节写在女师大风潮中,刘和珍“不为势利所 屈,反抗一广有羽翼的校长” “不为势利所屈,反抗一广有羽翼的校长”“常常微笑着,态度很温和”“始终微笑着,态度很温和”“她虑及母校前途,黯然至于泣下” ②

第五节写刘和珍等烈士的遇害过程 “欣然前往”,中弹后“还能坐起来,一个兵在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了” ③

有组织(领导)能力;本性善良,为人谦和,富有责任心

勇赴国难,

不惜殒命

2.《记念刘和珍君》一文中,作者为什么再三写刘和珍“始终微笑着,态度很温和”

参考答案:强调刘和珍的善良可爱,反衬出反动派的凶残和反动文人的下流卑劣。

3.《为了忘却的记念》一文中,为了表现柔石的“硬气”而“迂”的性格,既有正面的表现,又有侧面的表现。完成下面的表格。

正面表现 办朝华社不如意,还相信人们是好的

①

对长者和女性同乡、朋友忠实

侧面表现 ②

从柔石狱中信件看得官场还太高,可以看出柔石的单纯和“迂”

朝华社倒闭,“拼命的译书,准备还借款”,不会追索书款

用方孝孺的典故说明柔石“硬气”而“迂”

4.《为了忘却的记念》一文中,作者叙述了同白莽的三次会见,通过哪些具体材料,表现了白莽形象的什么特点

参考答案:①第一次相见,“亲自送来”书稿。做事认真负责;解释来信意思,坦诚真率。

②第二次相见,“曲译”。白莽不喜欢“国民诗人”这个字,故意曲译为“民众诗人”。这体现了他的爱憎分明。

③第三次相见,白莽刚由被捕而释出就跑到鲁迅家,并且告诉鲁迅他是一个革命者,这体现了白莽执着与乐观。

任务二 激越与柔情——分析作者情感

1.《记念刘和珍君》一文中谈到了三类人:进步青年、反动势力、庸人,其表现各不相同,鲁迅对他们的情感、态度也不同。完成下面的表格。

三类人 代 表 情 感

进步 青年 以刘和珍为代表的请愿群众 无限悲伤,沉痛悼念,尊敬颂扬

反动 势力 段祺瑞执政府、“几个所谓文人学者”这些流言家、“有恶意的闲人” ①

庸人 ② 无比痛心,大声呼唤

控诉其暴行,痛斥其无耻流言

不觉悟、不抗争、苟且偷生的“无恶意的闲人”

2.《为了忘却的记念》标题中的“忘却”和“记念”是否矛盾 为什么

参考答案:不矛盾。文章开头,作者说:“我早已想写一点文字,来记念几个青年的作家。这并非为了别的,只因为两年以来,悲愤总时时来袭击我的心,至今没有停止,我很想借此算是竦身一摇,将悲哀摆脱,给自己轻松一下,照直说,就是我倒要将他们忘却了。”结尾处作者又说:“夜正长,路也正长,我不如忘却,不说的好罢。但我知道,即使不是我,将来总会有记起他们,再说他们的时候的。”对照这两处不难看出,文中所谓的“忘却”,

实际上是“摆脱”“搁置”的同义词。作者也就是将由战友牺牲而带来的无比悲痛暂时搁置一边,把情绪从悲痛中摆脱出来,化悲痛为力量,以更有效的战斗来纪念死者。而对于反动派杀害烈士的这笔血债,对于战友为革命而献身的光辉业绩,作者却是永远不会忘却的。作者坚信,只要生者努力奋斗,“将来总会有记起他们,再说他们的时候的”。因此,“为了忘却”实际上是“为了战斗”,而唯有战斗,才是对烈士的最有价值的纪念。这个标题反映了作者深切的感情、坚强的斗志和必胜的信念。

3.通读《为了忘却的记念》,说说贯串全文的感情线索是什么,并从文中找出几个体现作者感情的句子。

参考答案:贯串全文的感情线索是渗透在字里行间对五烈士的深情的悼念、热烈的颂扬;对国民党凶残卑鄙的法西斯暴行的强烈愤恨;对革命同志的真切激励和对革命未来的乐观。

这些感情在文章中都能找到印证的语句。如第一节中“只因为两年以来,悲愤总时时来袭击我的心”,第四节中“他的身上中了十弹”“原来如此!……”,第五节中“我又沉重的感到我失掉了很好的朋友,中国失掉了很好的青年”“不是年青的为年老的写记念,而在这三十年中,却使我目睹许多青年的血,层层淤积起来,将我埋得不能呼吸”“这是怎样的世界呢”“但我知道,即使不是我,将来总会有记起他们,再说他们的时候的。……”等。

任务三 言语塑华章——品味文章语言

1.《记念刘和珍君》第二节两次写“有写一点东西的必要了”,如何理解这句话 作者为什么一再强调

参考答案:“必要”说的是悼念遇害者刘和珍,奉献作者最大的哀痛和尊敬,控诉段祺瑞执政府的暴行,痛斥走狗文人的阴险论调。“必要”在于唤醒“庸人”,使人们牢记这笔血债。

两次强调“必要”,突出了写作动机,旗帜鲜明地表达了作者的爱憎。这部分是按照由爱到憎的逻辑顺序来安排思路的。这样写既揭露了段祺瑞执政府及其走狗的罪行,又表现了作者的愤怒和悲痛。

2.《记念刘和珍君》一文中,“苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行”这句话有什么含义

参考答案:十分恰当地评价了“三一八”惨案的死难烈士对于将来的意义。“苟活者”也将从烈士的壮烈的事件中看到一点希望,哪怕是“依稀”“微茫”的;而“真的猛士”将越来越多,先驱者的壮烈精神将激励、鼓舞他们,更加勇猛地去斗争、前进。

3.《为了忘却的记念》第五节开头连用的“前年的今日”“去年的今日”“今年的今日”三句,有什么作用

参考答案:连用“前年的今日”“去年的今日”“今年的今日”三句组成排比,和本文第一节“两年以来,悲愤总时时来袭击我的心,至今没有停止”相呼应,把自己的处境和烈士的遭遇对照着写,深刻地表达了对烈士的怀念和内心无法抑制的悲愤之情。

4.《为了忘却的记念》一文的语言十分洗练、朴实,含义深刻,有着浓郁的抒情意味。特别值得注意的是,文中的情感并没有借助过多的感叹词之类来表达,而是在朴实的记叙中抒发的,需要细心体味。请结合文本简要分析。

参考答案:比如,五个青年作家遇害的时候,“当时上海的报章都不敢载这件事,或者也许是不愿,或不屑载这件事”,这里的“不敢”“不愿”“不屑”三个词,概括了当时大部分报纸刊物在白色恐怖下的态度,也揭露了国民党反动派的黑暗统治。再如,“天气愈冷了,我不知道柔石在那里有被褥不 我们是有的。

洋铁碗可曾收到了没有 ”字里行间蕴含着对柔石的牵挂、惦念之情。当写到得知烈士们被害的消息时,文中只用了“原来如此!……”这样短短的一行字来表达作者愤怒的感情:反动派竟如此卑劣凶残,柔石等人竟会遭到如此残酷的杀害,当局竟会如此对待无辜青年!这句话中的惊叹号表明了作者强烈的愤怒和震惊,省略号中则包含了许多难以尽述的愤怒和对死者的痛悼之情。

任务四 巧手拨弦——分析写作特色

1.《记念刘和珍君》一文通篇燃烧着悲与愤的火焰——悲爱国青年之惨死,愤杀人者及其帮凶的残暴无耻。作者是如何将这两种情感最充分地传达出来,起到抒发悲愤之情、打动读者的目的的

参考答案:①反复细节。在第三、四、五节中,一向惜墨如金的鲁迅先生居然四次用几近雷同的笔法写道“但她却常常微笑着,态度很温和”“也还是始终微笑着,态度很温和”“况且始终微笑着的和蔼的刘和珍君”“始终微笑的和蔼的刘和珍君确是死掉了”。“微笑、温和、和蔼”的刘和珍君何以是暴徒 更何至于无端在执政府门前喋血呢 作者精心设计的这个反复细节如同电影特写镜头在读者的脑海里缓慢地滚动放映,感情密度大,冲击力强,将悲愤之情最大限度地传递出来,使反动文人的所谓“暴徒”之说不攻自破,使刘和珍的形象更加鲜明感人。

②再现细节。在第五节中,作者细腻刻画,生动而又细致入微地再现了三位女性的死状。文章不厌其细地说“(子弹)从背部入,斜穿心肺,已是致命的创伤”“张静淑君想扶起她,中了四弹,其一是手枪,立仆”“杨德群君又想去扶起她,也被击,弹从左肩入,穿胸偏右出,也立仆”“一个兵在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了”,这些语句读来真如现场的目击,刽子手杀人的全过程乃至每一个动作,作者都再现得精确之至。这些“再现细节”都是“血淋淋的”,将作者心中的万丈怒火点燃起来,炙烤着读者的心灵和情感,令人如鲠在喉,忍不住拍案而起,横眉冷对杀人者,直斥残酷无情的反动派。

以上两处细节描写,绝非偶然为之,显然是鲁迅先生的精心安排。尤令人赞叹不已的是作者虽有如此高超的妙手点染,却毫无斧凿痕迹,正可谓“清水出芙蓉,天然去雕饰”,于细微处见真情。

2.《为了忘却的记念》一文人物多、材料多,但作者却收放自如,使文章结构严谨,请说说作者是怎样组织材料的。

参考答案:①从整体上看,作者抒写对烈士的纪念,主要是以自己的悲愤感情为线索串联有关材料的。②从作者思路看,在对人物的安排上处理得详略得当,主次有序,花大笔墨详写柔石与白莽二人,又用简笔勾勒冯铿,对胡也频和李伟森两位烈士则略略提及,这是从有关人物与其关系的密切程度着笔的,符合记叙对材料的取舍要求。③在顺序安排上,作者又采用由此及彼的方式,由一个自然引出另一个。比如由《文艺新

闻》的一篇文章引出与白莽的交往,由与白莽的交往自然引出对柔石的刻画,又由对柔石的刻画简单叙及冯铿,再由五人的被难顺带一笔提及李伟森、胡也频二人。写法上有分有合,有主有次,有详有略,显得从容不迫,运用得当,穿插自如。④从表达上看,在对相关事件叙述的基础上,作者又进行适当的抒情、议论,使叙述进一步深化,给读者留下深刻印象。

3.在《为了忘却的记念》行文中,作者用了几个典故 其目的和作用分别是什么 试加以说明。

参考答案:本文有三处用了典故。

①引用了方孝孺宁死不起草诏书这一典故,是为了更形象地突出柔石性格中的“硬气”和“迂”的特征;同时,联系当时现实,这一典故有其深刻用意,即用明成祖朱棣惨无人道、滥杀无辜的罪行,来暗示国民党反动派杀害革命青年的罪行,是对国民党反动派的深刻揭露和控诉。

②引用了《说岳全传》中高僧“坐化”的故事。目的在于揭露国民党反动派的滥杀无辜与奸相秦桧没什么两样,表明自己不像高僧那样束手待毙,而是“逃走”,以保存实力,继续战斗。

③引用向秀以《思旧赋》悼念亡友这一典故与自己当时的处境相比,意在揭露蒋介石的反动统治与司马氏以杀夺手段建立的晋朝一样,在政治上都是极端黑暗腐朽的,用以说明在黑暗政治下正直的人是没有言论自由的。

这三则典故主要运用了议论的表达方式拓展了叙事的深度和广度,较为含蓄地表现了对烈士们的深沉悼念和对黑暗政治的强烈不满。

4.试比较《记念刘和珍君》和《为了忘却的记念》两篇文章在表达情感和表达方式上的异同。

参考答案:相同之处:①两篇文章都是以写人记事为主的纪念性散文。②前者赞扬以刘和珍为代表的“为了中国而死的中国的青年”,后者感叹白莽、柔石等人的牺牲使“中国失掉了很好的青年”,两篇文章都表达了对青年革命烈士的哀悼和对反动势力的痛恨,即都蕴含着“悲”和“愤”两种情感。③在表达这两种感情时,两篇文章都把记叙、议论、抒情融合在一起。

不同之处:①《记念刘和珍君》“一字一泪,是用血泪写出了心坎里的哀痛,表达了革命者至情的文字”(许广平《女师大风潮与“三一八”惨案》),字里行间蕴含了鲁迅先生的“至情”;《为了忘却的记念》为纪念“左联”五烈士而作,感情深挚沉痛。②《记念刘和珍君》重点记叙刘和珍的有关事迹表现了对烈士的敬仰以及对烈士牺牲意义的理性思考;《为了忘却的记念》重点回忆了白莽和柔石,作者选取一些看似零碎却很能表现人物性格的小事,勾勒出两位烈士的崇高形象。③两篇文章都带有很强的抒情性,但《记念刘和珍君》的抒情

直露显豁、汪洋恣肆,比如“我也早觉得有写一点东西的必要了”“可是我实在无话可说”“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血”“不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡”等;《为了忘却的记念》则使用了不少曲折隐晦的笔法,比如三个典故的使用,比如用“惯于长夜过春时”一诗表达深挚沉痛的情感,并且诗歌内容与文中一些内容相互印证。④两篇文章都提到了“忘却”,前者以讽刺的口吻说“忘却的救主快要降临了罢”,后者则以沉痛的语气说“我不如忘却,不说的好罢”。

随堂训练

1.下列加点字的字形和注音全都正确的一项是( )

答案:C

解析:A项,“菲”应读“fěi”;B项,“恶”应为“噩”;D项,“挈”应读“qiè”。

2.下列各句中,加点成语使用不正确的一项是( )

B

解析:B项,“见异思迁”,看见不同的事物就改变主意,指意志不坚定,喜爱不专一。根据语境,应改为“情随事迁”。

3.下列各句中,有语病的一项是( )

A.热心社会活动的刘和珍,入校不到一年就被选为女师大学生自治会主席,渐渐成为北京在校生的领导者之一。

B.鲁迅公园为青岛汇泉景区第一景点,也是青岛最富特色的临海公园,内有鲁迅自传碑、鲁迅诗廊、呐喊台等景点。

C.柔石的创作活动开始于1923年,在短短的几年里,他写下了《二月》《为奴隶的母亲》等脍炙人口的作品,为我国新文学史增添了宝贵的一页。

D.“三一八”惨案激起了全国人民的极大愤怒,各地纷纷抗议段祺瑞执政府惨杀北京民众的暴行,从而形成了广泛的一次群众革命运动。

答案:D

解析:语序不当,“一次”应该放到“广泛”的前面。

4.对下面句子所用修辞手法判断有误的一项是( )

A.中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。(反语)

B.四十多个青年的血,洋溢在我的周围,使我艰于呼吸视听,那里还能有什么言语 (比拟、反问)

C.我将深味这非人间的浓黑的悲凉;以我的最大哀痛显示于非人间,使它们快意于我的苦痛。(拟人)

D.谁料竟会落在“三道头”之类的手里呢,这岂不冤枉!(借代)

答案:B

解析:B项,“四十多个青年的血,洋溢在我的周围”是夸张,不是比拟。

5.请找出并修改下面这则邀请函中使用不得体的词语。

邀请函

尊敬的家长:

您好!学校定于9月30日举办第18届校园艺术节文艺汇演暨鲁迅作品朗诵会,特诚挚邀请您来贵校观赏,点赞精彩、分享快乐!希望您能拨冗参加,我们恭候您的惠顾!

感谢您我们成长、发展历程中的真诚陪伴、鼎力支持!

让我们携手同行,惠赠精彩!

爱华中学

9月24日

答案示例:①“贵校”改为“本校”;②“惠顾”改为“到来”;③“惠赠”改为“共享”。

解析:“贵校”是对别人学校的尊称,可改为“本校”;“惠顾”指光临、惠临,多用于商家欢迎顾客,可改为“到来”;“惠赠”称人赠予财物的敬辞,可改为“共享”。

课外 一起成长

因文学法

[写作技法]

记叙、议论和抒情相结合

《记念刘和珍君》是一篇情文并茂的叙事散文,其具有强烈的艺术感染力和高度的说服力,主要源于作者将简练的叙事、深刻的议论和强烈的抒情完美地结合在一起。表现为三种情况:

一是在记叙之后议论和抒情。如第五节在叙述烈士死难经过之后,作者情不自禁地抒情和议论:“始终微笑的和蔼的刘和珍君确是死掉了……”这里的抒情和议论是在记叙的基础上的评价与提升,表明了自己的态度。

二是议论中夹杂记叙和抒情。如第一节,第3段主要表明对反动文人的看法。首先叙述“实在无话可说”,表达自己的愤怒之情,直接控诉反动派屠杀青年的血腥罪行,接着叙述“所谓学者文人”的阴险论调,表达“出离愤怒”之情,以事实为基础的议论,更有说服力。

三是记叙、议论和抒情水乳交融。如“当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵!中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了”。这是议论,但要说是抒情或是叙述也未尝不可,因为这是与记叙和抒情相交错的议论,增强了揭露的深刻性。

[写作训练]

请运用记叙、议论和抒情相结合的方法,以“凝固记忆”为话题,写一个300字左右的片段。

答案示例:翻开同学录,首先就看到同学们的留言。那么厚的一本同学录被写得密密麻麻,几乎每一张纸背面都写得满满的,我看得出这些祝福的话语不是华而不实的文字堆砌,而是发自肺腑的真情流露。对,要的就是这种真实的感觉!几乎每一张留言都能惹得我痛哭流涕,那些我们曾经共度的美好时光,都被我们遗忘了,真实地遗忘了,于是那些遗忘的记忆搭上了火车,驶向远方,与我们从此没有交集……

再翻一页,是我们的“全家福”照片,看着那些搞怪而又可爱的同学们的身姿,往事一幕幕浮现在我的眼前,前一刻还不由自主地笑着,下一刻就觉得心里空落落的。那些由我们深情演绎的青春已经渐渐离我们远去……

那本同学录承载着我们的相逢、相识、相处、相知,多年以后,希望它能再次见证我们的重逢。

素材积累

素材积累

国难当头视死如归

◆在国家危难面前,刘和珍虽然生着重病,但是欣然前往,是以国事为重,不计个人安危得失。柔石不计个人得失,借钱出版革命刊物,宣传革命,顾全大局、义无反顾。还有白莽、冯铿等,他们的爱国主义精神、担当精神,值得我们学习。

◆1934年,年仅25岁的共产党人颜文斗被国民党反动派杀害于六安县北城门外,就义之前,敌人想尽了千方百计,使用了所有手段,逼供、威胁、毒打、利诱、哄骗,也没让这位坚定的共产党人产生丝毫的畏惧。他严守党的机密,表现出了革命者高尚的气节;他舍身赴死,为党的事业奉献了自己宝贵的生命。

适用话题:“爱国”“勇于牺牲”“视死如归”等。

6 记念刘和珍君

为了忘却的记念

课前·基础认知

课堂·重难突破

随堂训练

课外·一起成长

单元人文主题 单元核心素养目标

苦难与新生 中国走过的历程、中国人民和中华民族走过的历程,是中国共产党和中国人民用鲜血、汗水、泪水写就的,充满着苦难和辉煌、曲折和胜利、付出和收获。回顾历史,我们走过了艰难险阻,放眼未来,我们还要迎战新的挑战,走向新生。 中国革命传统作品研习

1.深刻认识革命传统,树立正确的世界观、人生观和价值观,激发奋发向上的精神力量。

2.了解纪实作品和虚构作品各自的特点和表现手法,欣赏作家塑造艺术形象的深刻功力和富有个性的创作风格。

3.拓展阅读革命文化作品,尝试自主编辑作品集。

“我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人……”而这些人,正是鲁迅先生所谓之“中国的脊梁”。那些坚定的身影令人动容,他们以萤烛之光,点燃希望和信念的光芒。我们之所以仍能安好,正是因为有人负重前行,勇做逆行者。

课前·基础认知

记念刘和珍君

背景链接

1926年3月,奉系军阀在日本帝国主义支持下进兵关内,冯玉祥率领的国民军与之作战。日本帝国主义公开援助奉军,派军舰驶入大沽口,炮击国民军。国民军开炮还击。日本帝国主义纠合英、美、法、意、荷、比、西等国驻北京公使,借口维护八国联军入侵时与清政府签订的《辛丑条约》,提出种种无理条件,并且在天津附近集结各国军队,准备武力进攻。3月18日,北京各界民众为了反对帝国主义侵犯我国主权,在天

安门前集会抗议,会后到执政府前请愿。段祺瑞竟命令卫兵向请愿群众开枪,并用大刀铁棍追打砍杀,打死打伤二百余人,制造了“三一八”惨案。刘和珍等都是在当时遇害的。惨案发生后,各界哗然,中外震惊。鲁迅在惨案当日所作的《无花的蔷薇之二》中愤然写下“三月十八日,民国以来最黑暗的一天”。之后,鲁迅又陆续写了《“死地”》《可惨与可笑》等文,并于4月1日写下了这篇悼念遇害青年的《记念刘和珍君》。

文学常识

鲁迅的杂文

杂文(也被鲁迅称为“杂感”或“短评”),在中国是古已有之的,而现代杂文的兴起、发展和繁荣,是和鲁迅的名字分不开的。在鲁迅的笔下,杂文具有一种自由摹写世相、叙述见闻、评说人事、言志抒情、启迪思想和反抗现实的使命,从而以博大精深的思想内涵和独特完美的艺术形式,攀上了中国文学的高峰,进入了“高尚的文学楼台”。

知识梳理

1.精记字音

2.词语积累

(1)偏安: 封建王朝失去国家的中心地带(多指中原)而苟安于仅存的部分领土。文中的意思是被迫离开原来的地方,暂居另处。

(2)喋血: 形容杀人多而血流遍地。

(3)殒身不恤: 牺牲生命也在所不惜。

(4)长歌当哭: 用写文章来当作哭泣。

3.词义辨析

(1)目不忍视·惨无人道

辨析:“目不忍视”,形容景象十分凄惨,使人不忍心看,也说目不忍睹。“惨无人道”,残酷到了没有一点儿人性的地步,形容凶恶残暴到了极点。“目不忍视”侧重不忍心看,“惨无人道”侧重对制造悲惨事件的人的指责。

例句:①这个万人坑里白骨累累,令人 目不忍视 。

② 惨无人道 的侵略者对这个村子里的百姓进行了野蛮的屠杀。

(2)惊心动魄·触目惊心

辨析:“惊心动魄”,形容使人感受很深,震动很大。“触目惊心”,看到某种严重的情况引起内心的震动。“惊心动魄”适用于壮观、悲壮的景象,“触目惊心”适用于悲惨的、数量大的情况。

例句:①这部电影将战争场面拍得 惊心动魄 ,令人印象深刻。

②近年来,马尼拉河污染日趋严重,整条河面被垃圾充斥,只见垃圾不见河水,景象令人 触目惊心 。

为了忘却的记念

背景链接

土地革命战争时期,国民党反动派配合反革命的军事“围剿”,疯狂地进行反革命的文化“围剿”。他们一方面利用反动文人对抗革命文艺运动,一方面大肆逮捕、拘禁、秘密杀害革命作家。1931年1月 17日,柔石等五位革命青年作家被捕;同年2月7日,被秘密杀害于国民党反动派设在上海龙华的特务机关淞沪警备司令部。

鲁迅当时发表了《中国无产阶级革命文学和前驱的血》《黑暗中国的文艺界的现状》等文章,深刻揭露国民党反动派的罪行。1933年2月7—8日,在烈士遇难两周年的日子里,鲁迅又写了这篇纪念文章。

知识梳理

1.精记字音

2.词语积累

(1)隐约其辞: 形容说话躲躲闪闪,不清楚。

(2)素不相识: 向来不认识。

(3)明珠投暗: 比喻怀才不遇或好人失足参加坏集团,也泛指珍贵的东西得不到赏识。

(4)情随事迁: 思想感情随着情况的变迁而发生变化。

(5)郑重其事: 形容对待事情非常严肃认真。

(6)万不得已: 实在没有办法,不得不这样。

3.词义辨析

(1)轻率·草率

辨析:“轻率”,(说话、做事)随随便便,没有经过慎重考虑。“草率”,(做事)不认真,敷衍了事。“轻率”多指说话、思想不慎重,“草率”多指行为不经思考,行为莽撞。

例句:①医务人员在工作中稍一粗心大意,就有可能致人伤残,甚至危及生命。所以医疗工作不能有半点马虎和 轻率 。

②这部书初版时的校读很 草率 ,留下不少字句和标点的脱误。

(2)隔膜·隔阂

辨析:“隔膜”,隔阂;情意不相通,彼此不了解;不通晓,外行。“隔阂”,彼此情意沟通的障碍;思想上的距离。“隔阂”指双方思想上的距离,可用于人与人之间,也可用于国家之间、民族之间、地方之间、语言之间,适用范围比较宽泛;“隔膜”指双方互不了解的状态,多用于人与人之间,适用范围较狭窄。“隔膜”还用作形容词,表示对某人不了解或对某事物不通晓,“隔阂”没有这个用法。

例句:①沟通少了就有 隔膜 ,不仅仅是跟父母,跟任何人都是的。

②宽容就像一股清泉,汩汩流入人的心田,消除了人与人之间的 隔阂 。

(3)斩钉截铁·当机立断

辨析:“斩钉截铁”,形容说话办事坚决果断,毫不犹豫。“当机立断”,抓住时机,立刻决断。

例句:①“我们必须坚守岗位,这里就是我们的战场!”警务站站长 斩钉截铁 地鼓励着战友们。

②美国联邦航空局为了避免更大的危机出现, 当机立断 做出决定,将24架另外的客机立即停飞。

课堂·重难突破

初读课文 明大意

文脉预览

主旨探微

《记念刘和珍君》通过悼念刘和珍,深刻地揭露了北洋军阀政府屠杀爱国青年的滔天罪行,有力地抨击了某些学者文人造谣诬蔑爱国青年的卑劣行为,高度赞颂了爱国青年临危不惧、团结友爱的崇高品质和大义凛然、殒身不恤的爱国精神,呼唤民众、激励猛士,抒发了作者强烈的爱憎分明的感情。

《为了忘却的记念》通过对烈士生平的回忆,赞美了他们的伟大精神和崇高的品质;通过和烈士交往的回忆,表现了他们之间深厚的革命友情;通过对烈士遇难的回忆,暴露了国民党反动派残酷无耻的罪行,同时表达了作者对共产主义革命的坚定信念。

精读课文 细揣摩

任务一 猛士故常在——概括人物形象

1.《记念刘和珍君》一文中,作者记叙了刘和珍的一些事迹,这些事迹表明刘和珍是怎样的一位青年 完成下面的表格。

人物事迹 描写重点 形象特点

第一节写刘和珍 “在这样的生活艰难 中,毅然预定了《莽原》全年的就有她” “生活艰难” “毅然”“预定了《莽原》全年” ①

热爱真理,追求进步

人物事迹 描写重点 形象特点

第三节写在女师大风潮中,刘和珍“不为势利所 屈,反抗一广有羽翼的校长” “不为势利所屈,反抗一广有羽翼的校长”“常常微笑着,态度很温和”“始终微笑着,态度很温和”“她虑及母校前途,黯然至于泣下” ②

第五节写刘和珍等烈士的遇害过程 “欣然前往”,中弹后“还能坐起来,一个兵在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了” ③

有组织(领导)能力;本性善良,为人谦和,富有责任心

勇赴国难,

不惜殒命

2.《记念刘和珍君》一文中,作者为什么再三写刘和珍“始终微笑着,态度很温和”

参考答案:强调刘和珍的善良可爱,反衬出反动派的凶残和反动文人的下流卑劣。

3.《为了忘却的记念》一文中,为了表现柔石的“硬气”而“迂”的性格,既有正面的表现,又有侧面的表现。完成下面的表格。

正面表现 办朝华社不如意,还相信人们是好的

①

对长者和女性同乡、朋友忠实

侧面表现 ②

从柔石狱中信件看得官场还太高,可以看出柔石的单纯和“迂”

朝华社倒闭,“拼命的译书,准备还借款”,不会追索书款

用方孝孺的典故说明柔石“硬气”而“迂”

4.《为了忘却的记念》一文中,作者叙述了同白莽的三次会见,通过哪些具体材料,表现了白莽形象的什么特点

参考答案:①第一次相见,“亲自送来”书稿。做事认真负责;解释来信意思,坦诚真率。

②第二次相见,“曲译”。白莽不喜欢“国民诗人”这个字,故意曲译为“民众诗人”。这体现了他的爱憎分明。

③第三次相见,白莽刚由被捕而释出就跑到鲁迅家,并且告诉鲁迅他是一个革命者,这体现了白莽执着与乐观。

任务二 激越与柔情——分析作者情感

1.《记念刘和珍君》一文中谈到了三类人:进步青年、反动势力、庸人,其表现各不相同,鲁迅对他们的情感、态度也不同。完成下面的表格。

三类人 代 表 情 感

进步 青年 以刘和珍为代表的请愿群众 无限悲伤,沉痛悼念,尊敬颂扬

反动 势力 段祺瑞执政府、“几个所谓文人学者”这些流言家、“有恶意的闲人” ①

庸人 ② 无比痛心,大声呼唤

控诉其暴行,痛斥其无耻流言

不觉悟、不抗争、苟且偷生的“无恶意的闲人”

2.《为了忘却的记念》标题中的“忘却”和“记念”是否矛盾 为什么

参考答案:不矛盾。文章开头,作者说:“我早已想写一点文字,来记念几个青年的作家。这并非为了别的,只因为两年以来,悲愤总时时来袭击我的心,至今没有停止,我很想借此算是竦身一摇,将悲哀摆脱,给自己轻松一下,照直说,就是我倒要将他们忘却了。”结尾处作者又说:“夜正长,路也正长,我不如忘却,不说的好罢。但我知道,即使不是我,将来总会有记起他们,再说他们的时候的。”对照这两处不难看出,文中所谓的“忘却”,

实际上是“摆脱”“搁置”的同义词。作者也就是将由战友牺牲而带来的无比悲痛暂时搁置一边,把情绪从悲痛中摆脱出来,化悲痛为力量,以更有效的战斗来纪念死者。而对于反动派杀害烈士的这笔血债,对于战友为革命而献身的光辉业绩,作者却是永远不会忘却的。作者坚信,只要生者努力奋斗,“将来总会有记起他们,再说他们的时候的”。因此,“为了忘却”实际上是“为了战斗”,而唯有战斗,才是对烈士的最有价值的纪念。这个标题反映了作者深切的感情、坚强的斗志和必胜的信念。

3.通读《为了忘却的记念》,说说贯串全文的感情线索是什么,并从文中找出几个体现作者感情的句子。

参考答案:贯串全文的感情线索是渗透在字里行间对五烈士的深情的悼念、热烈的颂扬;对国民党凶残卑鄙的法西斯暴行的强烈愤恨;对革命同志的真切激励和对革命未来的乐观。

这些感情在文章中都能找到印证的语句。如第一节中“只因为两年以来,悲愤总时时来袭击我的心”,第四节中“他的身上中了十弹”“原来如此!……”,第五节中“我又沉重的感到我失掉了很好的朋友,中国失掉了很好的青年”“不是年青的为年老的写记念,而在这三十年中,却使我目睹许多青年的血,层层淤积起来,将我埋得不能呼吸”“这是怎样的世界呢”“但我知道,即使不是我,将来总会有记起他们,再说他们的时候的。……”等。

任务三 言语塑华章——品味文章语言

1.《记念刘和珍君》第二节两次写“有写一点东西的必要了”,如何理解这句话 作者为什么一再强调

参考答案:“必要”说的是悼念遇害者刘和珍,奉献作者最大的哀痛和尊敬,控诉段祺瑞执政府的暴行,痛斥走狗文人的阴险论调。“必要”在于唤醒“庸人”,使人们牢记这笔血债。

两次强调“必要”,突出了写作动机,旗帜鲜明地表达了作者的爱憎。这部分是按照由爱到憎的逻辑顺序来安排思路的。这样写既揭露了段祺瑞执政府及其走狗的罪行,又表现了作者的愤怒和悲痛。

2.《记念刘和珍君》一文中,“苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行”这句话有什么含义

参考答案:十分恰当地评价了“三一八”惨案的死难烈士对于将来的意义。“苟活者”也将从烈士的壮烈的事件中看到一点希望,哪怕是“依稀”“微茫”的;而“真的猛士”将越来越多,先驱者的壮烈精神将激励、鼓舞他们,更加勇猛地去斗争、前进。

3.《为了忘却的记念》第五节开头连用的“前年的今日”“去年的今日”“今年的今日”三句,有什么作用

参考答案:连用“前年的今日”“去年的今日”“今年的今日”三句组成排比,和本文第一节“两年以来,悲愤总时时来袭击我的心,至今没有停止”相呼应,把自己的处境和烈士的遭遇对照着写,深刻地表达了对烈士的怀念和内心无法抑制的悲愤之情。

4.《为了忘却的记念》一文的语言十分洗练、朴实,含义深刻,有着浓郁的抒情意味。特别值得注意的是,文中的情感并没有借助过多的感叹词之类来表达,而是在朴实的记叙中抒发的,需要细心体味。请结合文本简要分析。

参考答案:比如,五个青年作家遇害的时候,“当时上海的报章都不敢载这件事,或者也许是不愿,或不屑载这件事”,这里的“不敢”“不愿”“不屑”三个词,概括了当时大部分报纸刊物在白色恐怖下的态度,也揭露了国民党反动派的黑暗统治。再如,“天气愈冷了,我不知道柔石在那里有被褥不 我们是有的。

洋铁碗可曾收到了没有 ”字里行间蕴含着对柔石的牵挂、惦念之情。当写到得知烈士们被害的消息时,文中只用了“原来如此!……”这样短短的一行字来表达作者愤怒的感情:反动派竟如此卑劣凶残,柔石等人竟会遭到如此残酷的杀害,当局竟会如此对待无辜青年!这句话中的惊叹号表明了作者强烈的愤怒和震惊,省略号中则包含了许多难以尽述的愤怒和对死者的痛悼之情。

任务四 巧手拨弦——分析写作特色

1.《记念刘和珍君》一文通篇燃烧着悲与愤的火焰——悲爱国青年之惨死,愤杀人者及其帮凶的残暴无耻。作者是如何将这两种情感最充分地传达出来,起到抒发悲愤之情、打动读者的目的的

参考答案:①反复细节。在第三、四、五节中,一向惜墨如金的鲁迅先生居然四次用几近雷同的笔法写道“但她却常常微笑着,态度很温和”“也还是始终微笑着,态度很温和”“况且始终微笑着的和蔼的刘和珍君”“始终微笑的和蔼的刘和珍君确是死掉了”。“微笑、温和、和蔼”的刘和珍君何以是暴徒 更何至于无端在执政府门前喋血呢 作者精心设计的这个反复细节如同电影特写镜头在读者的脑海里缓慢地滚动放映,感情密度大,冲击力强,将悲愤之情最大限度地传递出来,使反动文人的所谓“暴徒”之说不攻自破,使刘和珍的形象更加鲜明感人。

②再现细节。在第五节中,作者细腻刻画,生动而又细致入微地再现了三位女性的死状。文章不厌其细地说“(子弹)从背部入,斜穿心肺,已是致命的创伤”“张静淑君想扶起她,中了四弹,其一是手枪,立仆”“杨德群君又想去扶起她,也被击,弹从左肩入,穿胸偏右出,也立仆”“一个兵在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了”,这些语句读来真如现场的目击,刽子手杀人的全过程乃至每一个动作,作者都再现得精确之至。这些“再现细节”都是“血淋淋的”,将作者心中的万丈怒火点燃起来,炙烤着读者的心灵和情感,令人如鲠在喉,忍不住拍案而起,横眉冷对杀人者,直斥残酷无情的反动派。

以上两处细节描写,绝非偶然为之,显然是鲁迅先生的精心安排。尤令人赞叹不已的是作者虽有如此高超的妙手点染,却毫无斧凿痕迹,正可谓“清水出芙蓉,天然去雕饰”,于细微处见真情。

2.《为了忘却的记念》一文人物多、材料多,但作者却收放自如,使文章结构严谨,请说说作者是怎样组织材料的。

参考答案:①从整体上看,作者抒写对烈士的纪念,主要是以自己的悲愤感情为线索串联有关材料的。②从作者思路看,在对人物的安排上处理得详略得当,主次有序,花大笔墨详写柔石与白莽二人,又用简笔勾勒冯铿,对胡也频和李伟森两位烈士则略略提及,这是从有关人物与其关系的密切程度着笔的,符合记叙对材料的取舍要求。③在顺序安排上,作者又采用由此及彼的方式,由一个自然引出另一个。比如由《文艺新

闻》的一篇文章引出与白莽的交往,由与白莽的交往自然引出对柔石的刻画,又由对柔石的刻画简单叙及冯铿,再由五人的被难顺带一笔提及李伟森、胡也频二人。写法上有分有合,有主有次,有详有略,显得从容不迫,运用得当,穿插自如。④从表达上看,在对相关事件叙述的基础上,作者又进行适当的抒情、议论,使叙述进一步深化,给读者留下深刻印象。

3.在《为了忘却的记念》行文中,作者用了几个典故 其目的和作用分别是什么 试加以说明。

参考答案:本文有三处用了典故。

①引用了方孝孺宁死不起草诏书这一典故,是为了更形象地突出柔石性格中的“硬气”和“迂”的特征;同时,联系当时现实,这一典故有其深刻用意,即用明成祖朱棣惨无人道、滥杀无辜的罪行,来暗示国民党反动派杀害革命青年的罪行,是对国民党反动派的深刻揭露和控诉。

②引用了《说岳全传》中高僧“坐化”的故事。目的在于揭露国民党反动派的滥杀无辜与奸相秦桧没什么两样,表明自己不像高僧那样束手待毙,而是“逃走”,以保存实力,继续战斗。

③引用向秀以《思旧赋》悼念亡友这一典故与自己当时的处境相比,意在揭露蒋介石的反动统治与司马氏以杀夺手段建立的晋朝一样,在政治上都是极端黑暗腐朽的,用以说明在黑暗政治下正直的人是没有言论自由的。

这三则典故主要运用了议论的表达方式拓展了叙事的深度和广度,较为含蓄地表现了对烈士们的深沉悼念和对黑暗政治的强烈不满。

4.试比较《记念刘和珍君》和《为了忘却的记念》两篇文章在表达情感和表达方式上的异同。

参考答案:相同之处:①两篇文章都是以写人记事为主的纪念性散文。②前者赞扬以刘和珍为代表的“为了中国而死的中国的青年”,后者感叹白莽、柔石等人的牺牲使“中国失掉了很好的青年”,两篇文章都表达了对青年革命烈士的哀悼和对反动势力的痛恨,即都蕴含着“悲”和“愤”两种情感。③在表达这两种感情时,两篇文章都把记叙、议论、抒情融合在一起。

不同之处:①《记念刘和珍君》“一字一泪,是用血泪写出了心坎里的哀痛,表达了革命者至情的文字”(许广平《女师大风潮与“三一八”惨案》),字里行间蕴含了鲁迅先生的“至情”;《为了忘却的记念》为纪念“左联”五烈士而作,感情深挚沉痛。②《记念刘和珍君》重点记叙刘和珍的有关事迹表现了对烈士的敬仰以及对烈士牺牲意义的理性思考;《为了忘却的记念》重点回忆了白莽和柔石,作者选取一些看似零碎却很能表现人物性格的小事,勾勒出两位烈士的崇高形象。③两篇文章都带有很强的抒情性,但《记念刘和珍君》的抒情

直露显豁、汪洋恣肆,比如“我也早觉得有写一点东西的必要了”“可是我实在无话可说”“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血”“不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡”等;《为了忘却的记念》则使用了不少曲折隐晦的笔法,比如三个典故的使用,比如用“惯于长夜过春时”一诗表达深挚沉痛的情感,并且诗歌内容与文中一些内容相互印证。④两篇文章都提到了“忘却”,前者以讽刺的口吻说“忘却的救主快要降临了罢”,后者则以沉痛的语气说“我不如忘却,不说的好罢”。

随堂训练

1.下列加点字的字形和注音全都正确的一项是( )

答案:C

解析:A项,“菲”应读“fěi”;B项,“恶”应为“噩”;D项,“挈”应读“qiè”。

2.下列各句中,加点成语使用不正确的一项是( )

B

解析:B项,“见异思迁”,看见不同的事物就改变主意,指意志不坚定,喜爱不专一。根据语境,应改为“情随事迁”。

3.下列各句中,有语病的一项是( )

A.热心社会活动的刘和珍,入校不到一年就被选为女师大学生自治会主席,渐渐成为北京在校生的领导者之一。

B.鲁迅公园为青岛汇泉景区第一景点,也是青岛最富特色的临海公园,内有鲁迅自传碑、鲁迅诗廊、呐喊台等景点。

C.柔石的创作活动开始于1923年,在短短的几年里,他写下了《二月》《为奴隶的母亲》等脍炙人口的作品,为我国新文学史增添了宝贵的一页。

D.“三一八”惨案激起了全国人民的极大愤怒,各地纷纷抗议段祺瑞执政府惨杀北京民众的暴行,从而形成了广泛的一次群众革命运动。

答案:D

解析:语序不当,“一次”应该放到“广泛”的前面。

4.对下面句子所用修辞手法判断有误的一项是( )

A.中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。(反语)

B.四十多个青年的血,洋溢在我的周围,使我艰于呼吸视听,那里还能有什么言语 (比拟、反问)

C.我将深味这非人间的浓黑的悲凉;以我的最大哀痛显示于非人间,使它们快意于我的苦痛。(拟人)

D.谁料竟会落在“三道头”之类的手里呢,这岂不冤枉!(借代)

答案:B

解析:B项,“四十多个青年的血,洋溢在我的周围”是夸张,不是比拟。

5.请找出并修改下面这则邀请函中使用不得体的词语。

邀请函

尊敬的家长:

您好!学校定于9月30日举办第18届校园艺术节文艺汇演暨鲁迅作品朗诵会,特诚挚邀请您来贵校观赏,点赞精彩、分享快乐!希望您能拨冗参加,我们恭候您的惠顾!

感谢您我们成长、发展历程中的真诚陪伴、鼎力支持!

让我们携手同行,惠赠精彩!

爱华中学

9月24日

答案示例:①“贵校”改为“本校”;②“惠顾”改为“到来”;③“惠赠”改为“共享”。

解析:“贵校”是对别人学校的尊称,可改为“本校”;“惠顾”指光临、惠临,多用于商家欢迎顾客,可改为“到来”;“惠赠”称人赠予财物的敬辞,可改为“共享”。

课外 一起成长

因文学法

[写作技法]

记叙、议论和抒情相结合

《记念刘和珍君》是一篇情文并茂的叙事散文,其具有强烈的艺术感染力和高度的说服力,主要源于作者将简练的叙事、深刻的议论和强烈的抒情完美地结合在一起。表现为三种情况:

一是在记叙之后议论和抒情。如第五节在叙述烈士死难经过之后,作者情不自禁地抒情和议论:“始终微笑的和蔼的刘和珍君确是死掉了……”这里的抒情和议论是在记叙的基础上的评价与提升,表明了自己的态度。

二是议论中夹杂记叙和抒情。如第一节,第3段主要表明对反动文人的看法。首先叙述“实在无话可说”,表达自己的愤怒之情,直接控诉反动派屠杀青年的血腥罪行,接着叙述“所谓学者文人”的阴险论调,表达“出离愤怒”之情,以事实为基础的议论,更有说服力。

三是记叙、议论和抒情水乳交融。如“当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵!中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了”。这是议论,但要说是抒情或是叙述也未尝不可,因为这是与记叙和抒情相交错的议论,增强了揭露的深刻性。

[写作训练]

请运用记叙、议论和抒情相结合的方法,以“凝固记忆”为话题,写一个300字左右的片段。

答案示例:翻开同学录,首先就看到同学们的留言。那么厚的一本同学录被写得密密麻麻,几乎每一张纸背面都写得满满的,我看得出这些祝福的话语不是华而不实的文字堆砌,而是发自肺腑的真情流露。对,要的就是这种真实的感觉!几乎每一张留言都能惹得我痛哭流涕,那些我们曾经共度的美好时光,都被我们遗忘了,真实地遗忘了,于是那些遗忘的记忆搭上了火车,驶向远方,与我们从此没有交集……

再翻一页,是我们的“全家福”照片,看着那些搞怪而又可爱的同学们的身姿,往事一幕幕浮现在我的眼前,前一刻还不由自主地笑着,下一刻就觉得心里空落落的。那些由我们深情演绎的青春已经渐渐离我们远去……

那本同学录承载着我们的相逢、相识、相处、相知,多年以后,希望它能再次见证我们的重逢。

素材积累

素材积累

国难当头视死如归

◆在国家危难面前,刘和珍虽然生着重病,但是欣然前往,是以国事为重,不计个人安危得失。柔石不计个人得失,借钱出版革命刊物,宣传革命,顾全大局、义无反顾。还有白莽、冯铿等,他们的爱国主义精神、担当精神,值得我们学习。

◆1934年,年仅25岁的共产党人颜文斗被国民党反动派杀害于六安县北城门外,就义之前,敌人想尽了千方百计,使用了所有手段,逼供、威胁、毒打、利诱、哄骗,也没让这位坚定的共产党人产生丝毫的畏惧。他严守党的机密,表现出了革命者高尚的气节;他舍身赴死,为党的事业奉献了自己宝贵的生命。

适用话题:“爱国”“勇于牺牲”“视死如归”等。