12 玩偶之家(节选)课件(共49张PPT)统编版(部编版)选择性必修中册

文档属性

| 名称 | 12 玩偶之家(节选)课件(共49张PPT)统编版(部编版)选择性必修中册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 383.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-02 12:18:07 | ||

图片预览

文档简介

(共49张PPT)

12 玩偶之家(节选)

课前·基础认知

课堂·重难突破

随堂训练

课外·一起成长

单元人文主题

丰富的心灵

“全球化”是目前中国学界的热门话题,而全球化语境中的文学创作与研究的边缘化倾向亦成为批评界的焦点。世界文化是由不同民族、不同国家的文化共同构成的,反映到文学创作中又会呈现出丰富多彩的经典作品。阅读这些作品能让我们窥见不同的内心世界。

单元核心素养目标

外国作家作品研习

1.理解作品的内涵,领会多样的文化观念,尝试探讨作品所反映的社会文化差异,感受人类精神世界的丰富。

2.着重把握戏剧的矛盾冲突,体会对话在推动情节、塑造形象、揭示主题等方面的作用。

3.通过诵读感受诗歌的氛围,分析意象和隐喻,把握诗歌语言和情感的内节奏,体味诗歌意蕴。

4.思考“文化走出去”的话题,学写申论,针对具体问题阐发观点,提出解决办法。

课前·基础认知

据说,易卜生临终前忽然从床上抬起身来,大呼了一声“Tvertimot”(恰恰相反)。病榻四周的人都松了口气,说他有救了,因为他恢复了平日的精神气。不料易卜生身子往后一倒,便咽了气。多年来,世界文坛上对此事争论不休,一派认为这则逸事只不过是传言而已,另一派却认为真有此事,说明了易卜生直到生命最后一息尚念念不忘他写作里的座右铭“恰恰相反”。

作者名片

现代戏剧之父——易卜生

易卜生(1828—1906),挪威剧作家。他是挪威民族戏剧的奠基人,被誉为“现代戏剧之父”。著有诗剧《培尔·金特》,社会问题剧《社会支柱》《玩偶之家》《群鬼》《人民公敌》,象征剧《野鸭》《当我们死人醒来时》等。

背景链接

19世纪70年代至20世纪初,工业革命进入了一个新的发展时期,即第二次工业革命时期。第二次工业革命促进了生产力的巨大发展,使企业的规模进一步扩大,同时,妇女解放运动高涨。在易卜生的笔下,欧洲资产阶级的形象比在莎士比亚、莫里哀笔下显得更加腐烂、丑恶,也更加令人憎恨。他犀利的笔锋饱含着愤激的热情,剖析社会弊病,戳穿了资产阶级在道德、法律、宗教、教育及家庭关系等方面的假面具,揭露了整个资本主义社会的虚伪和荒谬。

《玩偶之家》是易卜生根据真实案例写成的。女主人公原型劳拉·皮德生的经历与娜拉非常相似,她对丈夫基勒感情深厚,为了给丈夫治病,偷偷借债,到期还不上,伪造保人签字。事情暴露后,基勒暴跳如雷,责怪劳拉败坏了他的名誉,毁灭了他的前途。劳拉看到丈夫如此绝情,大出意外,精神受到打击,得了精神病,被送进了精神病院。基勒提出离婚,幸福家庭从此宣告完结。

文学常识

社会问题剧

欧洲19世纪中叶兴起的一种戏剧,体现了批判现实主义的文艺思潮。作品大多批判地揭露现实社会的某些不合理现象,提出令人思考的、具有普遍意义的社会问题,并试图凭借个人叛逆精神和道德完善来寻找出路。问题剧由于反映社会矛盾的深刻和强烈,曾产生广泛的社会影响。易卜生及其《玩偶之家》《人民公敌》等,是问题剧的代表作家和作品。

知识梳理

1.精记字音

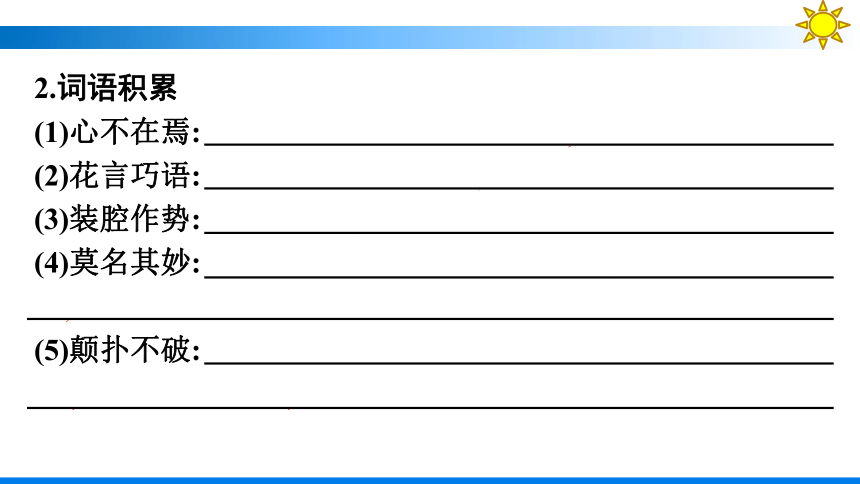

2.词语积累

(1)心不在焉: 心思不在这里。指不专心,精神不集中。

(2)花言巧语: 指虚假而动听的话;说虚假而动听的话。

(3)装腔作势: 故意做作,装出某种情态。

(4)莫名其妙: 没有人能说明它的奥妙(道理),表示事情很奇怪,使人难以理解。

(5)颠扑不破: 无论怎样摔打都不会破裂,比喻永远不会被推翻(多指理论、道理)。

3.词义辨析

(1)化装·化妆

辨析:“化装”,演员为了适合所扮演的角色的形象而修饰容貌;改变装束、容貌,假扮。“化妆”,用脂粉等使容貌美丽。

例句:①近日,一名善于 化装 行窃的男子被民警抓获,目前该男子已被刑事拘留。

②恰当的 化妆 技巧可以修饰人的五官,改变人的形象气质。

(2)委屈·委曲

辨析:“委屈”,受到不应该有的指责或待遇,心里难过;使人受到委屈。“委曲”,(曲调、道路、河流等)弯弯曲曲的;事情的底细和原委;勉强服从。

例句:①对每一个人来说,在职场中受到 委屈 、遇到困难、经受挫折等不顺心、不如意的事,都是在所难免的。

②即使在目前的经济衰退时期,有些求职者还是不愿 委曲 求全。

课堂·重难突破

初读课文 明大意

文脉预览

主旨探微

本文通过女主人公娜拉与丈夫海尔茂之间由相亲相爱转为决裂的过程,探讨了资产阶级的婚姻问题,深刻揭露资本主义社会在法律、道德、爱情、婚姻等方面的虚伪和不合理,提出了妇女从男人的奴役下解放出来的问题。

精读课文 细揣摩

任务一 精神的反叛者——分析人物形象

1.娜拉出走在当时是惊世骇俗的表现,请结合课文分析娜拉的形象特点。

参考答案:①无私奉献。在丈夫病重的时候借钱给他治病,仿冒父亲签名,害怕连累丈夫,决定自己独揽责任。②真诚善良。她对生病的阮克大夫抱有真正的同情心。③坚强不屈。面对柯洛克斯泰的威胁,她没有丝毫软弱的表现。④单纯天真。娜拉曾经沉浸在幸福的假象中,几乎已经习惯并认可家庭要

以丈夫为权威。曾经认为自己在丈夫眼中也有一定的地位,并且在家庭生活中扮演了重要的角色。⑤具有反抗精神。现实生活教育了娜拉,使她不仅认清了海尔茂的丑恶灵魂,而且也认识到了现实社会的不合理。她同海尔茂决裂的行动是她用民主思想进行反抗的必然结果。

2.请分析海尔茂的形象特征。

参考答案:①自私虚伪。海尔茂表面上很爱自己的妻子,其实只把妻子当作玩偶,无情地剥夺了娜拉的独立人格。骂娜拉“伪君子”“撒谎的人”“犯罪的人”,并要剥夺她对孩子的教育权利,为了自己的地位和声誉他不顾妻子的死活。而危机过后他的话锋一转:“你放心,一切事情都有我。我的翅膀宽,可以保护你。”②冷酷无情。阮克大夫病入膏肓,将不久于人世,特意深夜赶来与海尔茂夫妇诀别。面对此情此景,海尔茂没有丝毫悲痛和怜悯。

任务二 冲突:戏剧发展的动力——理解戏剧冲突,分析文本主旨

1.《玩偶之家》描写了娜拉和丈夫海尔茂的冲突,两人的矛盾和冲突是多方面的,是剧中的主要矛盾,请具体分析两人矛盾冲突的实质。

参考答案:两人的矛盾冲突围绕如何对待多年前的一张借据展开。娜拉为了给丈夫治病,瞒着丈夫,仿冒父亲签名借钱,债主柯洛克斯泰利用她的借据上的假签字,对她进行威胁。她仍然不把事情告诉丈夫,自己坚定地准备承担一切责任,为了

保全丈夫的名誉,甚至决定自杀。她原以为,丈夫在关键的时候会挺身而出,替自己承担责任。谁知道海尔茂得知真相后,骂她是“伪君子”“撒谎的人”“犯罪的人”,还扬言要剥夺她教育子女的权利。危机解除后,他又转变态度,表示要永远爱她和保护她。危机前后丈夫的表现使娜拉彻底看清了他的本来面目。她终于认识到自己可悲的社会地位:结婚前是属于父亲的“玩偶女儿”,结婚后是属于丈夫的“玩偶老婆”。他们之间的冲突,是男女平等意识与男权意识的冲突,是个性解放思想与资产阶级法律、道德的冲突。

2.当柯洛克斯泰的第二封信出现以后,娜拉和海尔茂之间的冲突发生了怎样的变化

参考答案:①海尔茂以为一切万事大吉,反过来安慰娜拉,娜拉却一声不吭。海尔茂这时对娜拉出奇的冷静感到害怕。

②娜拉换上日常着装并和海尔茂进行了严肃的谈话。随着谈话的激化,海尔茂越来越被动尴尬,傲然的姿态也维持不下去了。娜拉明确宣布:“我不爱你了。”

③海尔茂已经处于劣势,他只能用“你还是我的老婆”来要挟娜拉。娜拉的反抗却继续走向高峰,她不仅退还了结婚戒指,而且离家出走。

3.简要分析《玩偶之家》戏剧冲突的特点。

参考答案:①戏剧冲突尖锐激烈。海尔茂自私自利,男权思想根深蒂固,娜拉追求妇女解放,不安于“玩偶”地位,于是双方发生了尖锐激烈的矛盾冲突。②戏剧冲突高度集中。在剧中,作者把海尔茂和娜拉的冲突安排在一个地点(家中)、围绕一件事(借据事件)展开,戏剧冲突高度集中。③戏剧冲突紧张曲折。在剧中,海尔茂“变色龙”般的转变,娜拉性格、情感的前后变化,构成了紧张曲折的戏剧冲突,紧紧抓住了读者的心。

4.分析娜拉出走的原因。

参考答案:①性格基础。②认清了海尔茂的本质,以及自己在家庭中的屈辱地位。目睹了海尔茂闹剧般的表演之后,娜拉才如梦初醒,认识到这是一个不平等的婚姻,在这样的不平等的婚姻之中,她感到的那种幸福生活事实上并不真实,是虚伪的。③娜拉进而开始对男权社会进行反思,认识到其中存在的种种虚伪和不合理。她追求独立的人格,她的平等意识、自我意识觉醒了。

5.《玩偶之家》被称为“现代妇女的解放宣言”,有着怎样的社会意义

参考答案:第一,娜拉对于男权社会的叛逆。在《玩偶之家》以前,写妇女争取解放,大都局限于反对封建婚姻,争取同自己理想的男子结合;《玩偶之家》突出了男女平权的问题,塑造了敢于反抗男权社会的独立自尊的女性形象。第二,娜拉的出走引发了关于女性在当今社会如何获得自由解放的一系列问题,至今还能够引发人们的争论和思考。

任务三 事件与突转——赏析戏剧手法

1.剧本是如何把“讨论”带进戏剧的

参考答案:剧情的发展过程,就是讨论展开的过程。剧中的夫妻关系对不对 妻子要求人格独立对不对 海尔茂维护公认的道德和法律对不对 诸多问题抓住了观众的注意力,促进人们的思考,增加了作品的思想深度。

2.“突转”是指剧情突然急剧变化,往往在顺、逆之间发生巨大转变。这种大起大落,能对观众产生强烈刺激,引起他们对剧中人物命运的急切关怀,因而最富于戏剧性。节选部分的情节是如何运用这种手法的

参考答案:柯洛克斯泰的信促使海尔茂态度及言行的突转。海尔茂看到了柯洛克斯泰的第一封信,由原来的甜言蜜语突转为勃然大怒,对娜拉破口大骂;柯洛克斯泰的第二封信又使得海尔茂的态度再次突转,由勃然大怒转变为“饶恕”娜拉。而娜拉愤然离家出走,正是由海尔茂的两次“突转”引发的更大的“突转”,推动剧情走向高潮。

3.《玩偶之家》的结尾是“楼下砰的一响传来关大门的声音”。对这个结尾,萧伯纳的评论是:“在她身边关门的砰一声,比滑铁卢的大炮还要响。”请谈谈你的理解和看法。

参考答案:娜拉不仅认清了海尔茂的丑恶灵魂,而且也认识了现实社会的不合理,对资本主义社会的法律、宗教、道德等问题,她跟海尔茂的见解完全不同,她意识到她面前摆着一个“社会正确,还是我正确”的严重问题。觉醒了的娜拉要争取做一个独立、平等的人,这种思想支持她勇往直前。她终于和海尔茂决裂,毅然离开了那个“玩偶之家”。

随堂训练

1.下列加点字的注音有误的一项是( )

答案:D

解析:D项,“捺”应读“nà”。

2.下列各句中,加点成语使用不正确的一项是( )

解析:牢不可破:坚固得不可摧毁(多用于抽象事物)。原句用于形容真理,应用“颠扑不破”。

D

3.下列各句中,有语病的一项是( )

A.易卜生创作的这类社会问题剧,我国的反封建斗争和争取妇女解放的斗争曾经起过不少的促进作用。

B.在席卷欧洲各国的资产阶级革命洪流的激荡下,易卜生结交了文艺界的一些有进步思想倾向的朋友,积极地为《工人协会报》等刊物撰稿。

C.易卜生的名字最早以中文的形式出现,是在鲁迅的《文化偏至论》和《摩罗诗力说》里。这是两篇用文言文写作的文章。

D.虽然柯洛克斯泰最后把借据还给了娜拉,但是娜拉已经看清楚了海尔茂的真面目,决定离开这个让自己成为玩偶的“家”。

答案:A

解析:A项,成分残缺,应在“我国”前加上“对”。

4.下列句子衔接顺序正确的一项是( )

①它把文学、表演、绘画、雕塑、音乐、舞蹈等多种艺术综合成为一种独立的艺术样式。

②戏剧,是一种综合的舞台艺术。

③剧本通常包括两个部分:一是剧作家的舞台提示,内容包括人物表、时间、地点、布景等;一是人物自身的台词,包括对话、独白、旁白等。

④戏剧文学即剧本,是舞台演出的基础,是戏剧的主要组成部分,直接决定着戏剧的思想性和艺术性。

A.①②③④ B.②①④③

C.②①③④ D.③①④②

答案:B

解析:②是总领的句子,然后介绍它的艺术样式,接着介绍戏剧文学的特点。

5.把下面画横线的句子改为三个短句,不得改变原意。

有“新易卜生”之称的挪威剧作家约恩·福瑟是当代欧美剧坛最负盛名、作品被搬演最多的在世剧作家,其作品迄今被译成40多种文字,并多次获得各类国际艺术大奖。

参考答案:挪威剧作家约恩·福瑟是当代欧美剧坛最负盛名的在世剧作家。他有“新易卜生”之称。他的作品被搬演最多。

解析:先找到句子主干“约恩·福瑟是在世剧作家”,将其独立出来,把剩下的部分再分别独立出来。

课外 一起成长

因文学法

[写作技法]

妙用伏笔,结构严谨

《玩偶之家》结构严密完整,成功运用了“追溯法”,悬念和伏笔的运用上很有特色。

伏笔,是文学创作的表现手法之一。作者对将要在作品中出现的人物或事件,预作提示或暗示,以求前后呼应。这种手法有助于全篇达到结构谨严、情节发展合理的效果。在戏剧创作中又称“伏线”。

使用伏笔四注意:

(1)伏笔不能离开主题。这是一个基本原则,故事的中心就是主题,所有的元素必须为主题所服务,如果伏笔和主题无关,那伏笔不仅不能获得效果,反而可能削弱故事的力量。

(2)不要频繁使用伏笔。过多不同的伏笔,反而会让读者搞不清楚状况,失去伏笔的意义,除非是有连贯性的伏笔。

(3)要做到有伏必应。作文时,前头埋伏了几个伏笔,到最后就一定要互相呼应几个伏笔,不伏不应是败笔,只伏不应同样是败笔。

(4)伏笔要有照应,但前后不宜紧贴。伏笔与照应距离太近,反而会使文章显得呆板、刻意,读起来枯燥无趣,少了让读者恍然大悟的机巧。

[写作训练]

从自己的成长经历中,选一个真实的情节,运用伏笔手法写一个记叙文片段。

答案示例:我卧室里的台灯坏了,我不得不窝在客厅的茶几旁看书做作业。

一天,父亲兴冲冲地跑回家,从包里拿出一些电线、电闸、灯泡之类的东西,像拿到宝贝似的轻轻地放进一个盒子里。我好纳闷:父亲又不是搞科研的,要这些东西干什么 要知道,他对家电可是一窍不通啊!我观察了几天,父亲经常在夜深人静时偷偷摆弄这些东西。他时而紧张,时而微笑,时而又激动得满脸通红。我猜他可能是在安装小电机偷电。父母下岗后,家里经济困难,我不敢开口要买台灯,父亲也想出了节约的方法。

几个通宵的工作之后,一台简陋的台灯安装起来了,父亲还郑重地把它摆放在我的书桌上。重重迷雾散去,浓浓父爱袭来……

素材积累

尊严与自主

◆娜拉起初是无忧无虑、单纯任性的,随着剧情的发展,娜拉的性格也在不断地发生变化,通过“借据”事件,娜拉认清了丈夫虚伪、自私的真面目,渐渐觉醒,开始反抗,为了追求独立的人格、生活的自由,最后毅然决然离家出走。

◆对于个人来说,尊重与平等是个人良好发展的必要条件。互联网与大数据构建的社会,让我们的生活多了几分浮躁。人际交往被物质利益裹挟,一切以有无好处为前提。在这种情况下,何以在社会中与他人建立起心灵沟通的桥梁 答曰:尊重与平等。

无论是对普通人还是名人,一视同仁、平等对待,尊重人性、尊重人格,这是鲁迅的一贯作风。将心比心,换位思考,不因人与人之间的差异而将人划分尊卑等级,显示不同的态度;以一种不卑不亢、不仰不俯的平等态度对待他人,尊重他人的人格与价值,保持适当的距离,进行适度的交心,给予适宜的关切。如果人人都能做到这些,那么彼此之间就会平等。

适用话题:“尊重与平等”“尊重人格”“追求独立”等。

12 玩偶之家(节选)

课前·基础认知

课堂·重难突破

随堂训练

课外·一起成长

单元人文主题

丰富的心灵

“全球化”是目前中国学界的热门话题,而全球化语境中的文学创作与研究的边缘化倾向亦成为批评界的焦点。世界文化是由不同民族、不同国家的文化共同构成的,反映到文学创作中又会呈现出丰富多彩的经典作品。阅读这些作品能让我们窥见不同的内心世界。

单元核心素养目标

外国作家作品研习

1.理解作品的内涵,领会多样的文化观念,尝试探讨作品所反映的社会文化差异,感受人类精神世界的丰富。

2.着重把握戏剧的矛盾冲突,体会对话在推动情节、塑造形象、揭示主题等方面的作用。

3.通过诵读感受诗歌的氛围,分析意象和隐喻,把握诗歌语言和情感的内节奏,体味诗歌意蕴。

4.思考“文化走出去”的话题,学写申论,针对具体问题阐发观点,提出解决办法。

课前·基础认知

据说,易卜生临终前忽然从床上抬起身来,大呼了一声“Tvertimot”(恰恰相反)。病榻四周的人都松了口气,说他有救了,因为他恢复了平日的精神气。不料易卜生身子往后一倒,便咽了气。多年来,世界文坛上对此事争论不休,一派认为这则逸事只不过是传言而已,另一派却认为真有此事,说明了易卜生直到生命最后一息尚念念不忘他写作里的座右铭“恰恰相反”。

作者名片

现代戏剧之父——易卜生

易卜生(1828—1906),挪威剧作家。他是挪威民族戏剧的奠基人,被誉为“现代戏剧之父”。著有诗剧《培尔·金特》,社会问题剧《社会支柱》《玩偶之家》《群鬼》《人民公敌》,象征剧《野鸭》《当我们死人醒来时》等。

背景链接

19世纪70年代至20世纪初,工业革命进入了一个新的发展时期,即第二次工业革命时期。第二次工业革命促进了生产力的巨大发展,使企业的规模进一步扩大,同时,妇女解放运动高涨。在易卜生的笔下,欧洲资产阶级的形象比在莎士比亚、莫里哀笔下显得更加腐烂、丑恶,也更加令人憎恨。他犀利的笔锋饱含着愤激的热情,剖析社会弊病,戳穿了资产阶级在道德、法律、宗教、教育及家庭关系等方面的假面具,揭露了整个资本主义社会的虚伪和荒谬。

《玩偶之家》是易卜生根据真实案例写成的。女主人公原型劳拉·皮德生的经历与娜拉非常相似,她对丈夫基勒感情深厚,为了给丈夫治病,偷偷借债,到期还不上,伪造保人签字。事情暴露后,基勒暴跳如雷,责怪劳拉败坏了他的名誉,毁灭了他的前途。劳拉看到丈夫如此绝情,大出意外,精神受到打击,得了精神病,被送进了精神病院。基勒提出离婚,幸福家庭从此宣告完结。

文学常识

社会问题剧

欧洲19世纪中叶兴起的一种戏剧,体现了批判现实主义的文艺思潮。作品大多批判地揭露现实社会的某些不合理现象,提出令人思考的、具有普遍意义的社会问题,并试图凭借个人叛逆精神和道德完善来寻找出路。问题剧由于反映社会矛盾的深刻和强烈,曾产生广泛的社会影响。易卜生及其《玩偶之家》《人民公敌》等,是问题剧的代表作家和作品。

知识梳理

1.精记字音

2.词语积累

(1)心不在焉: 心思不在这里。指不专心,精神不集中。

(2)花言巧语: 指虚假而动听的话;说虚假而动听的话。

(3)装腔作势: 故意做作,装出某种情态。

(4)莫名其妙: 没有人能说明它的奥妙(道理),表示事情很奇怪,使人难以理解。

(5)颠扑不破: 无论怎样摔打都不会破裂,比喻永远不会被推翻(多指理论、道理)。

3.词义辨析

(1)化装·化妆

辨析:“化装”,演员为了适合所扮演的角色的形象而修饰容貌;改变装束、容貌,假扮。“化妆”,用脂粉等使容貌美丽。

例句:①近日,一名善于 化装 行窃的男子被民警抓获,目前该男子已被刑事拘留。

②恰当的 化妆 技巧可以修饰人的五官,改变人的形象气质。

(2)委屈·委曲

辨析:“委屈”,受到不应该有的指责或待遇,心里难过;使人受到委屈。“委曲”,(曲调、道路、河流等)弯弯曲曲的;事情的底细和原委;勉强服从。

例句:①对每一个人来说,在职场中受到 委屈 、遇到困难、经受挫折等不顺心、不如意的事,都是在所难免的。

②即使在目前的经济衰退时期,有些求职者还是不愿 委曲 求全。

课堂·重难突破

初读课文 明大意

文脉预览

主旨探微

本文通过女主人公娜拉与丈夫海尔茂之间由相亲相爱转为决裂的过程,探讨了资产阶级的婚姻问题,深刻揭露资本主义社会在法律、道德、爱情、婚姻等方面的虚伪和不合理,提出了妇女从男人的奴役下解放出来的问题。

精读课文 细揣摩

任务一 精神的反叛者——分析人物形象

1.娜拉出走在当时是惊世骇俗的表现,请结合课文分析娜拉的形象特点。

参考答案:①无私奉献。在丈夫病重的时候借钱给他治病,仿冒父亲签名,害怕连累丈夫,决定自己独揽责任。②真诚善良。她对生病的阮克大夫抱有真正的同情心。③坚强不屈。面对柯洛克斯泰的威胁,她没有丝毫软弱的表现。④单纯天真。娜拉曾经沉浸在幸福的假象中,几乎已经习惯并认可家庭要

以丈夫为权威。曾经认为自己在丈夫眼中也有一定的地位,并且在家庭生活中扮演了重要的角色。⑤具有反抗精神。现实生活教育了娜拉,使她不仅认清了海尔茂的丑恶灵魂,而且也认识到了现实社会的不合理。她同海尔茂决裂的行动是她用民主思想进行反抗的必然结果。

2.请分析海尔茂的形象特征。

参考答案:①自私虚伪。海尔茂表面上很爱自己的妻子,其实只把妻子当作玩偶,无情地剥夺了娜拉的独立人格。骂娜拉“伪君子”“撒谎的人”“犯罪的人”,并要剥夺她对孩子的教育权利,为了自己的地位和声誉他不顾妻子的死活。而危机过后他的话锋一转:“你放心,一切事情都有我。我的翅膀宽,可以保护你。”②冷酷无情。阮克大夫病入膏肓,将不久于人世,特意深夜赶来与海尔茂夫妇诀别。面对此情此景,海尔茂没有丝毫悲痛和怜悯。

任务二 冲突:戏剧发展的动力——理解戏剧冲突,分析文本主旨

1.《玩偶之家》描写了娜拉和丈夫海尔茂的冲突,两人的矛盾和冲突是多方面的,是剧中的主要矛盾,请具体分析两人矛盾冲突的实质。

参考答案:两人的矛盾冲突围绕如何对待多年前的一张借据展开。娜拉为了给丈夫治病,瞒着丈夫,仿冒父亲签名借钱,债主柯洛克斯泰利用她的借据上的假签字,对她进行威胁。她仍然不把事情告诉丈夫,自己坚定地准备承担一切责任,为了

保全丈夫的名誉,甚至决定自杀。她原以为,丈夫在关键的时候会挺身而出,替自己承担责任。谁知道海尔茂得知真相后,骂她是“伪君子”“撒谎的人”“犯罪的人”,还扬言要剥夺她教育子女的权利。危机解除后,他又转变态度,表示要永远爱她和保护她。危机前后丈夫的表现使娜拉彻底看清了他的本来面目。她终于认识到自己可悲的社会地位:结婚前是属于父亲的“玩偶女儿”,结婚后是属于丈夫的“玩偶老婆”。他们之间的冲突,是男女平等意识与男权意识的冲突,是个性解放思想与资产阶级法律、道德的冲突。

2.当柯洛克斯泰的第二封信出现以后,娜拉和海尔茂之间的冲突发生了怎样的变化

参考答案:①海尔茂以为一切万事大吉,反过来安慰娜拉,娜拉却一声不吭。海尔茂这时对娜拉出奇的冷静感到害怕。

②娜拉换上日常着装并和海尔茂进行了严肃的谈话。随着谈话的激化,海尔茂越来越被动尴尬,傲然的姿态也维持不下去了。娜拉明确宣布:“我不爱你了。”

③海尔茂已经处于劣势,他只能用“你还是我的老婆”来要挟娜拉。娜拉的反抗却继续走向高峰,她不仅退还了结婚戒指,而且离家出走。

3.简要分析《玩偶之家》戏剧冲突的特点。

参考答案:①戏剧冲突尖锐激烈。海尔茂自私自利,男权思想根深蒂固,娜拉追求妇女解放,不安于“玩偶”地位,于是双方发生了尖锐激烈的矛盾冲突。②戏剧冲突高度集中。在剧中,作者把海尔茂和娜拉的冲突安排在一个地点(家中)、围绕一件事(借据事件)展开,戏剧冲突高度集中。③戏剧冲突紧张曲折。在剧中,海尔茂“变色龙”般的转变,娜拉性格、情感的前后变化,构成了紧张曲折的戏剧冲突,紧紧抓住了读者的心。

4.分析娜拉出走的原因。

参考答案:①性格基础。②认清了海尔茂的本质,以及自己在家庭中的屈辱地位。目睹了海尔茂闹剧般的表演之后,娜拉才如梦初醒,认识到这是一个不平等的婚姻,在这样的不平等的婚姻之中,她感到的那种幸福生活事实上并不真实,是虚伪的。③娜拉进而开始对男权社会进行反思,认识到其中存在的种种虚伪和不合理。她追求独立的人格,她的平等意识、自我意识觉醒了。

5.《玩偶之家》被称为“现代妇女的解放宣言”,有着怎样的社会意义

参考答案:第一,娜拉对于男权社会的叛逆。在《玩偶之家》以前,写妇女争取解放,大都局限于反对封建婚姻,争取同自己理想的男子结合;《玩偶之家》突出了男女平权的问题,塑造了敢于反抗男权社会的独立自尊的女性形象。第二,娜拉的出走引发了关于女性在当今社会如何获得自由解放的一系列问题,至今还能够引发人们的争论和思考。

任务三 事件与突转——赏析戏剧手法

1.剧本是如何把“讨论”带进戏剧的

参考答案:剧情的发展过程,就是讨论展开的过程。剧中的夫妻关系对不对 妻子要求人格独立对不对 海尔茂维护公认的道德和法律对不对 诸多问题抓住了观众的注意力,促进人们的思考,增加了作品的思想深度。

2.“突转”是指剧情突然急剧变化,往往在顺、逆之间发生巨大转变。这种大起大落,能对观众产生强烈刺激,引起他们对剧中人物命运的急切关怀,因而最富于戏剧性。节选部分的情节是如何运用这种手法的

参考答案:柯洛克斯泰的信促使海尔茂态度及言行的突转。海尔茂看到了柯洛克斯泰的第一封信,由原来的甜言蜜语突转为勃然大怒,对娜拉破口大骂;柯洛克斯泰的第二封信又使得海尔茂的态度再次突转,由勃然大怒转变为“饶恕”娜拉。而娜拉愤然离家出走,正是由海尔茂的两次“突转”引发的更大的“突转”,推动剧情走向高潮。

3.《玩偶之家》的结尾是“楼下砰的一响传来关大门的声音”。对这个结尾,萧伯纳的评论是:“在她身边关门的砰一声,比滑铁卢的大炮还要响。”请谈谈你的理解和看法。

参考答案:娜拉不仅认清了海尔茂的丑恶灵魂,而且也认识了现实社会的不合理,对资本主义社会的法律、宗教、道德等问题,她跟海尔茂的见解完全不同,她意识到她面前摆着一个“社会正确,还是我正确”的严重问题。觉醒了的娜拉要争取做一个独立、平等的人,这种思想支持她勇往直前。她终于和海尔茂决裂,毅然离开了那个“玩偶之家”。

随堂训练

1.下列加点字的注音有误的一项是( )

答案:D

解析:D项,“捺”应读“nà”。

2.下列各句中,加点成语使用不正确的一项是( )

解析:牢不可破:坚固得不可摧毁(多用于抽象事物)。原句用于形容真理,应用“颠扑不破”。

D

3.下列各句中,有语病的一项是( )

A.易卜生创作的这类社会问题剧,我国的反封建斗争和争取妇女解放的斗争曾经起过不少的促进作用。

B.在席卷欧洲各国的资产阶级革命洪流的激荡下,易卜生结交了文艺界的一些有进步思想倾向的朋友,积极地为《工人协会报》等刊物撰稿。

C.易卜生的名字最早以中文的形式出现,是在鲁迅的《文化偏至论》和《摩罗诗力说》里。这是两篇用文言文写作的文章。

D.虽然柯洛克斯泰最后把借据还给了娜拉,但是娜拉已经看清楚了海尔茂的真面目,决定离开这个让自己成为玩偶的“家”。

答案:A

解析:A项,成分残缺,应在“我国”前加上“对”。

4.下列句子衔接顺序正确的一项是( )

①它把文学、表演、绘画、雕塑、音乐、舞蹈等多种艺术综合成为一种独立的艺术样式。

②戏剧,是一种综合的舞台艺术。

③剧本通常包括两个部分:一是剧作家的舞台提示,内容包括人物表、时间、地点、布景等;一是人物自身的台词,包括对话、独白、旁白等。

④戏剧文学即剧本,是舞台演出的基础,是戏剧的主要组成部分,直接决定着戏剧的思想性和艺术性。

A.①②③④ B.②①④③

C.②①③④ D.③①④②

答案:B

解析:②是总领的句子,然后介绍它的艺术样式,接着介绍戏剧文学的特点。

5.把下面画横线的句子改为三个短句,不得改变原意。

有“新易卜生”之称的挪威剧作家约恩·福瑟是当代欧美剧坛最负盛名、作品被搬演最多的在世剧作家,其作品迄今被译成40多种文字,并多次获得各类国际艺术大奖。

参考答案:挪威剧作家约恩·福瑟是当代欧美剧坛最负盛名的在世剧作家。他有“新易卜生”之称。他的作品被搬演最多。

解析:先找到句子主干“约恩·福瑟是在世剧作家”,将其独立出来,把剩下的部分再分别独立出来。

课外 一起成长

因文学法

[写作技法]

妙用伏笔,结构严谨

《玩偶之家》结构严密完整,成功运用了“追溯法”,悬念和伏笔的运用上很有特色。

伏笔,是文学创作的表现手法之一。作者对将要在作品中出现的人物或事件,预作提示或暗示,以求前后呼应。这种手法有助于全篇达到结构谨严、情节发展合理的效果。在戏剧创作中又称“伏线”。

使用伏笔四注意:

(1)伏笔不能离开主题。这是一个基本原则,故事的中心就是主题,所有的元素必须为主题所服务,如果伏笔和主题无关,那伏笔不仅不能获得效果,反而可能削弱故事的力量。

(2)不要频繁使用伏笔。过多不同的伏笔,反而会让读者搞不清楚状况,失去伏笔的意义,除非是有连贯性的伏笔。

(3)要做到有伏必应。作文时,前头埋伏了几个伏笔,到最后就一定要互相呼应几个伏笔,不伏不应是败笔,只伏不应同样是败笔。

(4)伏笔要有照应,但前后不宜紧贴。伏笔与照应距离太近,反而会使文章显得呆板、刻意,读起来枯燥无趣,少了让读者恍然大悟的机巧。

[写作训练]

从自己的成长经历中,选一个真实的情节,运用伏笔手法写一个记叙文片段。

答案示例:我卧室里的台灯坏了,我不得不窝在客厅的茶几旁看书做作业。

一天,父亲兴冲冲地跑回家,从包里拿出一些电线、电闸、灯泡之类的东西,像拿到宝贝似的轻轻地放进一个盒子里。我好纳闷:父亲又不是搞科研的,要这些东西干什么 要知道,他对家电可是一窍不通啊!我观察了几天,父亲经常在夜深人静时偷偷摆弄这些东西。他时而紧张,时而微笑,时而又激动得满脸通红。我猜他可能是在安装小电机偷电。父母下岗后,家里经济困难,我不敢开口要买台灯,父亲也想出了节约的方法。

几个通宵的工作之后,一台简陋的台灯安装起来了,父亲还郑重地把它摆放在我的书桌上。重重迷雾散去,浓浓父爱袭来……

素材积累

尊严与自主

◆娜拉起初是无忧无虑、单纯任性的,随着剧情的发展,娜拉的性格也在不断地发生变化,通过“借据”事件,娜拉认清了丈夫虚伪、自私的真面目,渐渐觉醒,开始反抗,为了追求独立的人格、生活的自由,最后毅然决然离家出走。

◆对于个人来说,尊重与平等是个人良好发展的必要条件。互联网与大数据构建的社会,让我们的生活多了几分浮躁。人际交往被物质利益裹挟,一切以有无好处为前提。在这种情况下,何以在社会中与他人建立起心灵沟通的桥梁 答曰:尊重与平等。

无论是对普通人还是名人,一视同仁、平等对待,尊重人性、尊重人格,这是鲁迅的一贯作风。将心比心,换位思考,不因人与人之间的差异而将人划分尊卑等级,显示不同的态度;以一种不卑不亢、不仰不俯的平等态度对待他人,尊重他人的人格与价值,保持适当的距离,进行适度的交心,给予适宜的关切。如果人人都能做到这些,那么彼此之间就会平等。

适用话题:“尊重与平等”“尊重人格”“追求独立”等。