高中语文统编版(部编版)选择性必修中册第四单元单元研习任务(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版(部编版)选择性必修中册第四单元单元研习任务(共30张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 157.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-02 12:18:24 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

单元研习任务

指 点 迷 津

典 范 作 品

实 战 演 练

观察社会现象,学写申论

“申论”简言之“申而论之”,从字面上理解,“申”是申述,“论”是议论。“申论”,就是要求作者就特定的材料、事件或者问题进行陈述、说明、概括,并据以发表见解,阐述理由,推断逻辑关系。

指 点 迷 津

一、立意正确,观点明确

立意,也就是确立观点。所谓正确,指的是文章主题词寻找正确,文章基本观点符合社会主流和题干要求,符合材料的整体思想倾向。要认真阅读思考给定的背景材料,把握材料中的观点。可以用抓中心句和关键句的方法。也可以抓住材料当中重要人物的言论和观点。

在申论中经常会出现一个词,叫作材料的主题词。所谓明确,就是让主题词清晰地出现在文章的标题、首段的开头或者结尾、每一个分论点的分论点句与结尾中。比如《文化是一种力量》:

中外文化交流的意义在于以下一些方面:首先,文化交流能让世界了解古老的中国和中国文化。习近平在中法建交50周年大会上指出,“中国这头狮子已经醒了,但这是一只和平的、可亲的、文明的狮子”,这体现着中国和平发展与中华文化的关系。中华传统文化的核心理念是“和”,“和而不同”“以和为贵”,尊重彼此的差异、求同存异,“信”也是中华文化中的一个重要思想。向世界全面客观地展示中国的悠久历史和文化传统,能够起到增进相互了解的积极作用。

其次,文化的交流还能促进不同文化的融合,取其精华,取长补短。通过国家间的文化互动与交流,为世界文化宝库的繁荣和发展作出贡献。对中国来说,加强文化交流,吸收域外优秀文明,对于中国的现代化建设意义重大,也能为实现中华民族伟大复兴的“中国梦”提供“正能量”。

再次,在当前国际关系纷繁复杂的背景下,文化交流也能起到调解矛盾、化解纠纷的作用。中央领导集体提出的“亲、诚、惠、容”的周边外交理念就闪耀着中华传统文化的智慧光芒。文化交流能够化解因文化差异而引发的国际对抗和冲突。当前,由于文化、意识形态的差异,一些国家对中国的发展仍存疑虑、误解和偏见,在这种情况下,加强中外文化的交流,能够起到消除疑虑、误解和偏见的积极作用,并通过文化的“软力量”,增强世界对中国和平发展观念的认同。

作者以“文化交流的意义”为主题词,从“能让世界了解古老的中国和中国文化”“能促进不同文化的融合,取其精华,取长补短”和“能起到调解矛盾、化解纠纷的作用”三个角度来立意,把这三个分论点放在段落的开头,非常清晰,便于读者把握。

二、布局合理,结构清晰

一般来讲,申论必须包括三个部分:引论(提出问题)、本论(分析问题)和结论(解决问题)。引论是文章的开头,是引用材料提出论点的部分;本论是文章的主体,是运用论据证明论点的部分;结论是文章的结尾,呼应论点,得出结论,并上升到政策和理论的高度。

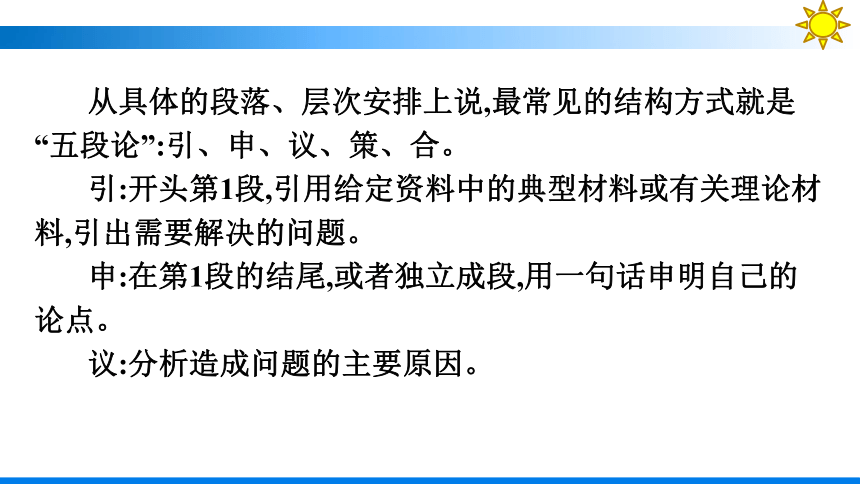

从具体的段落、层次安排上说,最常见的结构方式就是“五段论”:引、申、议、策、合。

引:开头第1段,引用给定资料中的典型材料或有关理论材料,引出需要解决的问题。

申:在第1段的结尾,或者独立成段,用一句话申明自己的论点。

议:分析造成问题的主要原因。

策:针对每一条原因分析,提出对策或解决问题的方案,并加以论证。每条对策最好单独成一段。

合:文章的结尾呼应论点,得出结论,并上升到政策和理论的高度。

三、多维展开,深度分析

要围绕“问题、原因、影响(后果、意义)、对策措施”等方面进行分析。展开分论点一定要从这四个角度出发,具体用哪个结合材料,要根据行文特点灵活运用。论证方式要多样化,如举例论证(论证危害、意义、对策)、对比论证、道理论证(只有……才……,如果……就……)、因果论证(通过分析原因来论证它的结果及危害性)。比如《基于文化自信的文化多样化》中间三段:

文化自信基于多元的文化底蕴。中国特色社会主义文化由中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化构成,这三种文化形态既有继承性,又各有独特内涵和功能。习近平同志指出,在5 000多年文明发展中孕育的中华优秀传统文化,在党和人民伟大斗争中孕育的革命文化和社会主义先进文化,积淀着中华民族最深层的精神追求,代表着中华民族独特的精神标识。这是对中华优秀传统文化、革命文化当代价值的充分肯定,也是对社会主义先进文化表征作用的高度认可。这三种文化形态共同支撑中国特色社会主义文化自信。可见,中国特色社会主义文化构成本身就带有多样化的特点。

文化自信基于博大的文化胸怀。文化自信是一种文化心理、文化态度,也是一种文化胸怀、文化境界。文化自信赋予中华民族面向世界的从容姿态,让我们对外来文化采取开放包容的态度,积极吸收借鉴外来文化的合理因素,努力使其与中国的历史文化传统有机结合起来,实现中国化、本土化,形成新的文化样态。同时,在主流文化占主导地位的基础上,多元文化并存,各种社会思潮不断碰撞、交流与对话。文化自信孕育的博大文化胸怀,催生了文化的多样化。

文化自信激发文化创新创造活力。文化发展具有继承性,文化建设只能在现有文化基础上进行。同时,创新创造是文化的生命所在,是文化的本质特征,任何国家、民族的文化要传承下去都离不开创造性转化和创新性发展。文化自信使文化主体保持对中华优秀传统文化、革命文化的尊重和敬畏,从中汲取社会主义先进文化建设所需要的文化资源。文化自信激发创新创造灵感,成为文化发展的动力。基于文化自信的文化创新创造,让我们在传承既有文化形态的同时形成新的文化形态,从而丰富文化的多样化。

这里从“基于多元的文化底蕴”“基于博大的文化胸怀”两个方面谈文化自信的原因,从“激发文化创新创造活力”谈文化自信的意义,灵活运用举例论证和因果论证,分析很有深度和力度。

典 范 作 品

让文化遗产与生活相遇

陈 凌

透过一块屏幕,在北京“寻访千年运河”,去广东“穿越古今,漫游岭南”,到甘肃“一眼千年,云游莫高”……6月13日是文化和自然遗产日,随着这个日子日益临近,各地纷纷推出线上活动,让观众在云端就能了解和体验文化遗产的独特魅力。

灿若星辰的文化瑰宝,是历史的丰碑,是珍贵的记忆。漫步“海上花园”鼓浪屿,我们不一定能想象当年繁盛一时的景象,但一定能在历史风貌建筑散发的闽南韵味、南洋气息和欧陆风情中,感受到中西文化的交融交汇;置身唐代名刹大雁塔,我们可能无法复原“雁塔诗会”的盛况,但一定能在二圣三绝碑、西石门楣上的线刻殿堂图中,领略唐代的盛世辉煌;走近陕西历史博物馆珍藏的“鎏金铜蚕”,我们不一定能体验到汉代鎏金工艺的精湛,但一定能在汉代养蚕缫丝之繁盛的故事中,了解先人开辟丝绸之路的伟大壮举。放眼神州大地,人

文胜迹总是满载历史,一墙一瓦都是文化,山水之中皆有故事。我们理应像爱惜自己的生命一样保护好历史文化遗产。

每一个文化遗产,既是历史生活的一个片段,更是民族精神的传承载体。时间无言,但它会通过一个个文化遗产,铭刻下历史的文脉、民族的记忆、精神的基因。而凝结在文化遗产之中的文明底蕴,不仅构成了我们这个民族的文化基座,还为民族的生生不息、发展壮大提供深厚滋养。铭记历史沧桑,看见岁月留痕,方能更好延续文化根脉。在这个意义上,我们不应让文化遗产“养在深闺人未识”,而应让其“飞入寻常百姓家”;不仅要保护好文化遗产,更应激活其内在的生命力。

从另外一个角度来看,文化遗产既然是“遗产”,那也恰恰说明,它与现代生活是有距离的。如何缩小这一距离,让文化遗产不只是一件件静止的作品,而是活在当下、活在人们生活里的有生命的物品,这也正是需要持续用力的地方。这些年来,从有关文化遗产的诸多节目热播,到《故宫日历》、国家图书馆的《永乐大典》信笺等文创产品热销,这类文化现象也从侧面说明,做好优秀传统文化的“创造性转化、创新性发展”,不仅是激活文化遗产生命力的重要方向,也是满足人民群众日益增长的文化需求的有效途径。

最好的保护是成为日常所需。历史文化的滋养,既在思接千载、视通万里的历史回眸之中,也在可感、可知、可参与的日常生活之中。当博物馆“打卡”日益成为公众休闲娱乐的重要方式,当故宫开发的文创产品频频卖断货,当陕西剪纸、遂昌龙粽等非遗伴手礼受到顾客青睐,“活起来”的不仅是文化遗产,更有民族的优良传统、文化的历史记忆。文化遗产曾有辉煌的过去,也应该有闪光的现在,并且还应充满生机地走向未来。让文化遗产与生活相遇,让它们亲民而不再“高冷”,有趣但不失厚重,这恐怕是擦亮文化瑰宝的必经之路。

值得高兴的是,遗产日期间,多家网络平台将联合举办“非遗购物节”。一边是古老的文化遗产,一边是新兴的互联网业态,非遗“触网”启示我们,文化遗产完全可以融入当代生活。而这,也正是“让收藏在禁宫里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来”的题中应有之义。

(选自2020年6月12日《人民日报》,有删改)

点评:本文针对各地在文化和自然遗产日纷纷推出线上活动的现象,提出了“文化遗产完全可以融入当代生活”的观点。第2段通过举例,证明“人文胜迹总是满载历史,一墙一瓦都是文化,山水之中皆有故事”。文章主体部分从“每一个文化遗产,既是历史生活的一个片段,更是民族精神的传承载体”和“让文化遗产不只是一件件静止的作品,而是活在当下、活在人们生活里的有生命的物品,这也正是需要持续用力的地方”两个角度展开。文章提出了“最好的保护是成为日常所需”的解决方法,很有现实针对性。文章思路清晰,论证方法灵活多样,很有说服力。

实 战 演 练

以“文化的多元”为话题,联系社会生活,任选一个角度,写一篇不少于1 000字的申论,要求立意明确,有思想性,题目自拟。

参考答案:略

单元研习任务

指 点 迷 津

典 范 作 品

实 战 演 练

观察社会现象,学写申论

“申论”简言之“申而论之”,从字面上理解,“申”是申述,“论”是议论。“申论”,就是要求作者就特定的材料、事件或者问题进行陈述、说明、概括,并据以发表见解,阐述理由,推断逻辑关系。

指 点 迷 津

一、立意正确,观点明确

立意,也就是确立观点。所谓正确,指的是文章主题词寻找正确,文章基本观点符合社会主流和题干要求,符合材料的整体思想倾向。要认真阅读思考给定的背景材料,把握材料中的观点。可以用抓中心句和关键句的方法。也可以抓住材料当中重要人物的言论和观点。

在申论中经常会出现一个词,叫作材料的主题词。所谓明确,就是让主题词清晰地出现在文章的标题、首段的开头或者结尾、每一个分论点的分论点句与结尾中。比如《文化是一种力量》:

中外文化交流的意义在于以下一些方面:首先,文化交流能让世界了解古老的中国和中国文化。习近平在中法建交50周年大会上指出,“中国这头狮子已经醒了,但这是一只和平的、可亲的、文明的狮子”,这体现着中国和平发展与中华文化的关系。中华传统文化的核心理念是“和”,“和而不同”“以和为贵”,尊重彼此的差异、求同存异,“信”也是中华文化中的一个重要思想。向世界全面客观地展示中国的悠久历史和文化传统,能够起到增进相互了解的积极作用。

其次,文化的交流还能促进不同文化的融合,取其精华,取长补短。通过国家间的文化互动与交流,为世界文化宝库的繁荣和发展作出贡献。对中国来说,加强文化交流,吸收域外优秀文明,对于中国的现代化建设意义重大,也能为实现中华民族伟大复兴的“中国梦”提供“正能量”。

再次,在当前国际关系纷繁复杂的背景下,文化交流也能起到调解矛盾、化解纠纷的作用。中央领导集体提出的“亲、诚、惠、容”的周边外交理念就闪耀着中华传统文化的智慧光芒。文化交流能够化解因文化差异而引发的国际对抗和冲突。当前,由于文化、意识形态的差异,一些国家对中国的发展仍存疑虑、误解和偏见,在这种情况下,加强中外文化的交流,能够起到消除疑虑、误解和偏见的积极作用,并通过文化的“软力量”,增强世界对中国和平发展观念的认同。

作者以“文化交流的意义”为主题词,从“能让世界了解古老的中国和中国文化”“能促进不同文化的融合,取其精华,取长补短”和“能起到调解矛盾、化解纠纷的作用”三个角度来立意,把这三个分论点放在段落的开头,非常清晰,便于读者把握。

二、布局合理,结构清晰

一般来讲,申论必须包括三个部分:引论(提出问题)、本论(分析问题)和结论(解决问题)。引论是文章的开头,是引用材料提出论点的部分;本论是文章的主体,是运用论据证明论点的部分;结论是文章的结尾,呼应论点,得出结论,并上升到政策和理论的高度。

从具体的段落、层次安排上说,最常见的结构方式就是“五段论”:引、申、议、策、合。

引:开头第1段,引用给定资料中的典型材料或有关理论材料,引出需要解决的问题。

申:在第1段的结尾,或者独立成段,用一句话申明自己的论点。

议:分析造成问题的主要原因。

策:针对每一条原因分析,提出对策或解决问题的方案,并加以论证。每条对策最好单独成一段。

合:文章的结尾呼应论点,得出结论,并上升到政策和理论的高度。

三、多维展开,深度分析

要围绕“问题、原因、影响(后果、意义)、对策措施”等方面进行分析。展开分论点一定要从这四个角度出发,具体用哪个结合材料,要根据行文特点灵活运用。论证方式要多样化,如举例论证(论证危害、意义、对策)、对比论证、道理论证(只有……才……,如果……就……)、因果论证(通过分析原因来论证它的结果及危害性)。比如《基于文化自信的文化多样化》中间三段:

文化自信基于多元的文化底蕴。中国特色社会主义文化由中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化构成,这三种文化形态既有继承性,又各有独特内涵和功能。习近平同志指出,在5 000多年文明发展中孕育的中华优秀传统文化,在党和人民伟大斗争中孕育的革命文化和社会主义先进文化,积淀着中华民族最深层的精神追求,代表着中华民族独特的精神标识。这是对中华优秀传统文化、革命文化当代价值的充分肯定,也是对社会主义先进文化表征作用的高度认可。这三种文化形态共同支撑中国特色社会主义文化自信。可见,中国特色社会主义文化构成本身就带有多样化的特点。

文化自信基于博大的文化胸怀。文化自信是一种文化心理、文化态度,也是一种文化胸怀、文化境界。文化自信赋予中华民族面向世界的从容姿态,让我们对外来文化采取开放包容的态度,积极吸收借鉴外来文化的合理因素,努力使其与中国的历史文化传统有机结合起来,实现中国化、本土化,形成新的文化样态。同时,在主流文化占主导地位的基础上,多元文化并存,各种社会思潮不断碰撞、交流与对话。文化自信孕育的博大文化胸怀,催生了文化的多样化。

文化自信激发文化创新创造活力。文化发展具有继承性,文化建设只能在现有文化基础上进行。同时,创新创造是文化的生命所在,是文化的本质特征,任何国家、民族的文化要传承下去都离不开创造性转化和创新性发展。文化自信使文化主体保持对中华优秀传统文化、革命文化的尊重和敬畏,从中汲取社会主义先进文化建设所需要的文化资源。文化自信激发创新创造灵感,成为文化发展的动力。基于文化自信的文化创新创造,让我们在传承既有文化形态的同时形成新的文化形态,从而丰富文化的多样化。

这里从“基于多元的文化底蕴”“基于博大的文化胸怀”两个方面谈文化自信的原因,从“激发文化创新创造活力”谈文化自信的意义,灵活运用举例论证和因果论证,分析很有深度和力度。

典 范 作 品

让文化遗产与生活相遇

陈 凌

透过一块屏幕,在北京“寻访千年运河”,去广东“穿越古今,漫游岭南”,到甘肃“一眼千年,云游莫高”……6月13日是文化和自然遗产日,随着这个日子日益临近,各地纷纷推出线上活动,让观众在云端就能了解和体验文化遗产的独特魅力。

灿若星辰的文化瑰宝,是历史的丰碑,是珍贵的记忆。漫步“海上花园”鼓浪屿,我们不一定能想象当年繁盛一时的景象,但一定能在历史风貌建筑散发的闽南韵味、南洋气息和欧陆风情中,感受到中西文化的交融交汇;置身唐代名刹大雁塔,我们可能无法复原“雁塔诗会”的盛况,但一定能在二圣三绝碑、西石门楣上的线刻殿堂图中,领略唐代的盛世辉煌;走近陕西历史博物馆珍藏的“鎏金铜蚕”,我们不一定能体验到汉代鎏金工艺的精湛,但一定能在汉代养蚕缫丝之繁盛的故事中,了解先人开辟丝绸之路的伟大壮举。放眼神州大地,人

文胜迹总是满载历史,一墙一瓦都是文化,山水之中皆有故事。我们理应像爱惜自己的生命一样保护好历史文化遗产。

每一个文化遗产,既是历史生活的一个片段,更是民族精神的传承载体。时间无言,但它会通过一个个文化遗产,铭刻下历史的文脉、民族的记忆、精神的基因。而凝结在文化遗产之中的文明底蕴,不仅构成了我们这个民族的文化基座,还为民族的生生不息、发展壮大提供深厚滋养。铭记历史沧桑,看见岁月留痕,方能更好延续文化根脉。在这个意义上,我们不应让文化遗产“养在深闺人未识”,而应让其“飞入寻常百姓家”;不仅要保护好文化遗产,更应激活其内在的生命力。

从另外一个角度来看,文化遗产既然是“遗产”,那也恰恰说明,它与现代生活是有距离的。如何缩小这一距离,让文化遗产不只是一件件静止的作品,而是活在当下、活在人们生活里的有生命的物品,这也正是需要持续用力的地方。这些年来,从有关文化遗产的诸多节目热播,到《故宫日历》、国家图书馆的《永乐大典》信笺等文创产品热销,这类文化现象也从侧面说明,做好优秀传统文化的“创造性转化、创新性发展”,不仅是激活文化遗产生命力的重要方向,也是满足人民群众日益增长的文化需求的有效途径。

最好的保护是成为日常所需。历史文化的滋养,既在思接千载、视通万里的历史回眸之中,也在可感、可知、可参与的日常生活之中。当博物馆“打卡”日益成为公众休闲娱乐的重要方式,当故宫开发的文创产品频频卖断货,当陕西剪纸、遂昌龙粽等非遗伴手礼受到顾客青睐,“活起来”的不仅是文化遗产,更有民族的优良传统、文化的历史记忆。文化遗产曾有辉煌的过去,也应该有闪光的现在,并且还应充满生机地走向未来。让文化遗产与生活相遇,让它们亲民而不再“高冷”,有趣但不失厚重,这恐怕是擦亮文化瑰宝的必经之路。

值得高兴的是,遗产日期间,多家网络平台将联合举办“非遗购物节”。一边是古老的文化遗产,一边是新兴的互联网业态,非遗“触网”启示我们,文化遗产完全可以融入当代生活。而这,也正是“让收藏在禁宫里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来”的题中应有之义。

(选自2020年6月12日《人民日报》,有删改)

点评:本文针对各地在文化和自然遗产日纷纷推出线上活动的现象,提出了“文化遗产完全可以融入当代生活”的观点。第2段通过举例,证明“人文胜迹总是满载历史,一墙一瓦都是文化,山水之中皆有故事”。文章主体部分从“每一个文化遗产,既是历史生活的一个片段,更是民族精神的传承载体”和“让文化遗产不只是一件件静止的作品,而是活在当下、活在人们生活里的有生命的物品,这也正是需要持续用力的地方”两个角度展开。文章提出了“最好的保护是成为日常所需”的解决方法,很有现实针对性。文章思路清晰,论证方法灵活多样,很有说服力。

实 战 演 练

以“文化的多元”为话题,联系社会生活,任选一个角度,写一篇不少于1 000字的申论,要求立意明确,有思想性,题目自拟。

参考答案:略