第四章 物质结构元素周期律 测试题 2022-2023学年高一上学期化学人教版(2019)必修第一册(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 第四章 物质结构元素周期律 测试题 2022-2023学年高一上学期化学人教版(2019)必修第一册(含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 451.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-07-03 21:21:37 | ||

图片预览

文档简介

第四章《物质结构元素周期律》测试题

一、单选题(共12题)

1.下列化合物中,既有离子键又有非极性共价键的是

A. B. C. D.

2.用制备,适宜的试剂是

A.氢氧化钠 B.氢氧化钡 C.氨水 D.盐酸

3.X、Y、Z、W、R均为短周期主族元素且原子序数依次增大,X元素的某种同位素常用于考古时测定一些文物的年代,Y原子最外层电子数是次外层电子数的3倍,Z是短周期主族元素中原子半径最大的元素,W原子M层电子数与K层电子数相同,R的最高正价与最低负价的代数和为6,下列说法不正确的是

A.Y分别与X、Z形成的二元化合物均不止一种

B.氧化物的水化物的酸性:X<R

C.元素的金属性:Z>W

D.原子半径:W>R

4.分子有极性分子和非极性分子之分。下列对极性分子和非极性分子的认识正确的是

A.只含非极性键的分子一定是非极性分子

B.含有极性键的分子一定是极性分子

C.非极性分子一定含有非极性键

D.极性分子一定含有极性键

5.翡翠是由X、Y、Z、W四种短周期元素组成的矿物,可表示为XY[Z2W6],X、Y、W元素的简单离子的电子层结构相同,X的原子半径比Y的大,Z的单质是常见的半导体材料,W是地壳中含量最多的元素。下列说法不正确的是

A.Y在化合物中显+3价

B.X与W只能形成一种化合物

C.W的简单氢化物稳定性比Z的强

D.X的最高价氧化物对应的水化物碱性比Y的强

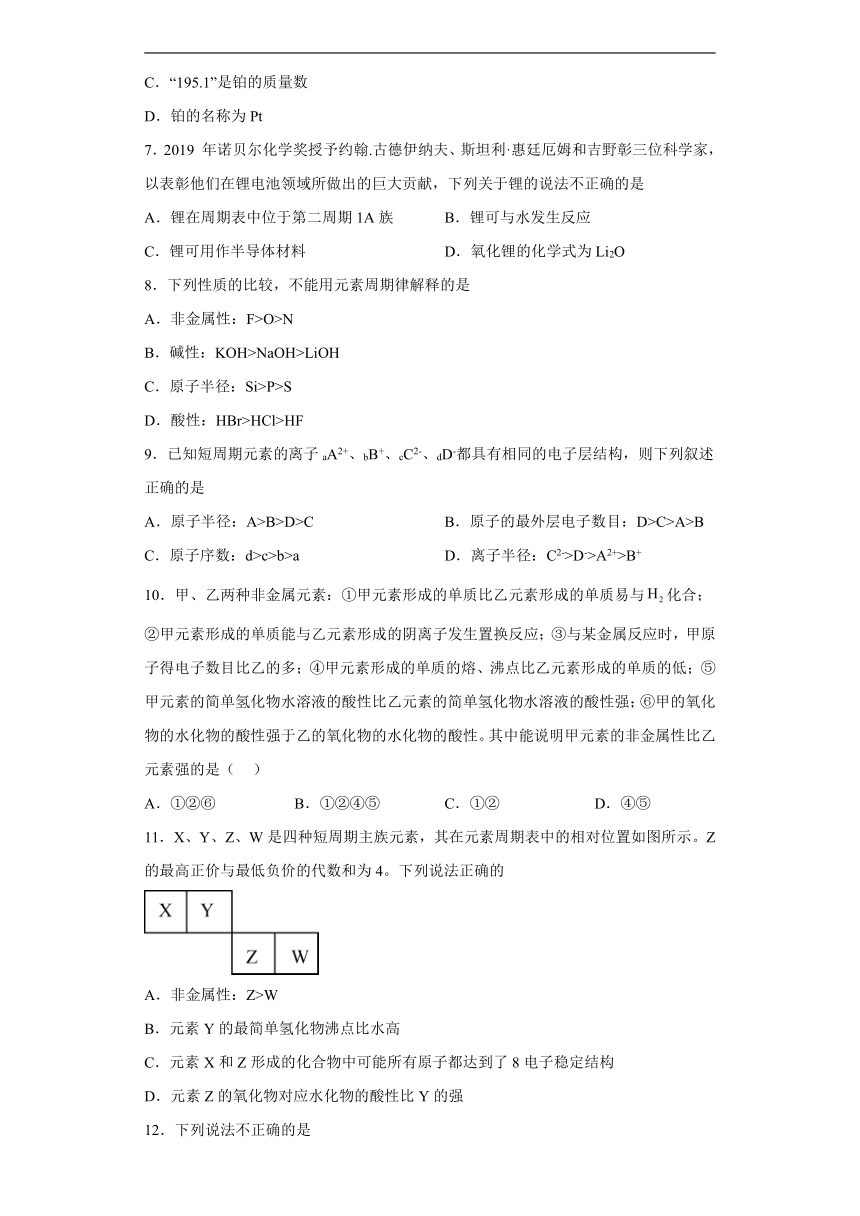

6.在元素周期表中,铂的表示如图所示,下列对图示解读正确的是

A.铂是非金属元素,在常温下呈固态

B.“78”是铂的原子序数

C.“195.1”是铂的质量数

D.铂的名称为Pt

7.2019 年诺贝尔化学奖授予约翰.古德伊纳夫、斯坦利·惠廷厄姆和吉野彰三位科学家,以表彰他们在锂电池领域所做出的巨大贡献,下列关于锂的说法不正确的是

A.锂在周期表中位于第二周期1A族 B.锂可与水发生反应

C.锂可用作半导体材料 D.氧化锂的化学式为Li2O

8.下列性质的比较,不能用元素周期律解释的是

A.非金属性:F>O>N

B.碱性:KOH>NaOH>LiOH

C.原子半径:Si>P>S

D.酸性:HBr>HCl>HF

9.已知短周期元素的离子aA2+、bB+、cC2-、dD-都具有相同的电子层结构,则下列叙述正确的是

A.原子半径:A>B>D>C B.原子的最外层电子数目:D>C>A>B

C.原子序数:d>c>b>a D.离子半径:C2->D->A2+>B+

10.甲、乙两种非金属元素:①甲元素形成的单质比乙元素形成的单质易与化合;②甲元素形成的单质能与乙元素形成的阴离子发生置换反应;③与某金属反应时,甲原子得电子数目比乙的多;④甲元素形成的单质的熔、沸点比乙元素形成的单质的低;⑤甲元素的简单氢化物水溶液的酸性比乙元素的简单氢化物水溶液的酸性强;⑥甲的氧化物的水化物的酸性强于乙的氧化物的水化物的酸性。其中能说明甲元素的非金属性比乙元素强的是( )

A.①②⑥ B.①②④⑤ C.①② D.④⑤

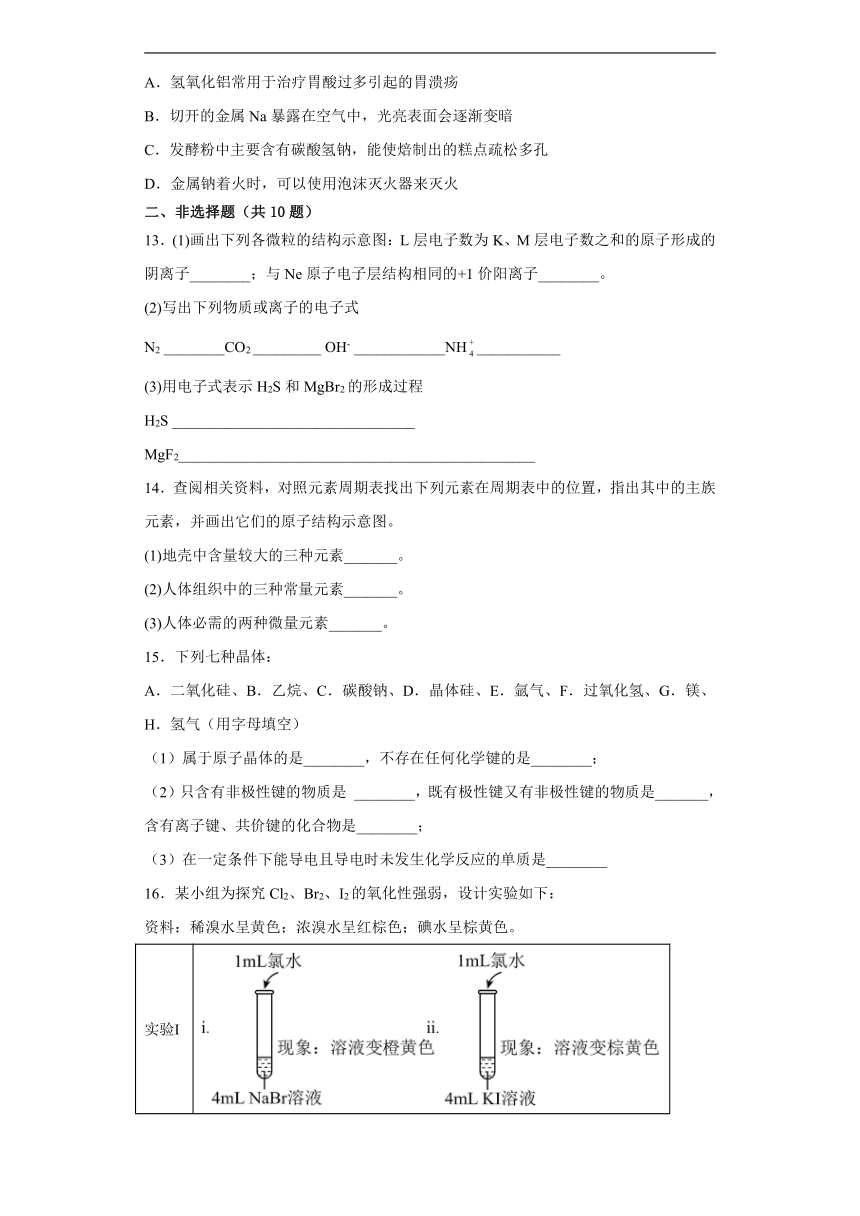

11.X、Y、Z、W是四种短周期主族元素,其在元素周期表中的相对位置如图所示。Z的最高正价与最低负价的代数和为4。下列说法正确的

A.非金属性:Z>W

B.元素Y的最简单氢化物沸点比水高

C.元素X和Z形成的化合物中可能所有原子都达到了8电子稳定结构

D.元素Z的氧化物对应水化物的酸性比Y的强

12.下列说法不正确的是

A.氢氧化铝常用于治疗胃酸过多引起的胃溃疡

B.切开的金属Na暴露在空气中,光亮表面会逐渐变暗

C.发酵粉中主要含有碳酸氢钠,能使焙制出的糕点疏松多孔

D.金属钠着火时,可以使用泡沫灭火器来灭火

二、非选择题(共10题)

13.(1)画出下列各微粒的结构示意图:L层电子数为K、M层电子数之和的原子形成的阴离子________;与Ne原子电子层结构相同的+1价阳离子________。

(2)写出下列物质或离子的电子式

N2 ________CO2 _________ OH- ____________NH___________

(3)用电子式表示H2S和MgBr2的形成过程

H2S ________________________________

MgF2_______________________________________________

14.查阅相关资料,对照元素周期表找出下列元素在周期表中的位置,指出其中的主族元素,并画出它们的原子结构示意图。

(1)地壳中含量较大的三种元素_______。

(2)人体组织中的三种常量元素_______。

(3)人体必需的两种微量元素_______。

15.下列七种晶体:

A.二氧化硅、B.乙烷、C.碳酸钠、D.晶体硅、E.氩气、F.过氧化氢、G.镁、H.氢气(用字母填空)

(1)属于原子晶体的是________,不存在任何化学键的是________;

(2)只含有非极性键的物质是 ________,既有极性键又有非极性键的物质是_______,含有离子键、共价键的化合物是________;

(3)在一定条件下能导电且导电时未发生化学反应的单质是________

16.某小组为探究Cl2、Br2、I2的氧化性强弱,设计实验如下:

资料:稀溴水呈黄色;浓溴水呈红棕色;碘水呈棕黄色。

实验Ⅰ

实验Ⅱ 取ⅰ中的黄色溶液少许,加入KI溶液,再加入淀粉溶液。

(1)ⅰ中反应的离子方程式是__________________________________________。

(2)实验Ⅰ中ⅰ和ⅱ可以得出的结论是__________________________________。

(3)①甲同学认为:实验Ⅱ观察到__________________现象,得出氧化性Br2>I2。

②乙同学对上述实验进行反思,认为实验Ⅱ不能充分证明氧化性Br2>I2,他补做了实验Ⅲ。

实验Ⅲ 另取ⅰ中的黄色溶液少许,先加入足量的NaBr固体,充分振荡,然后加入KI溶液和淀粉溶液。

补做实验Ⅲ的目的是___________________________________________________。

(4)综合实验Ⅰ和Ⅲ,得出Cl2、Br2、I2氧化性由强到弱的顺序为_____________。

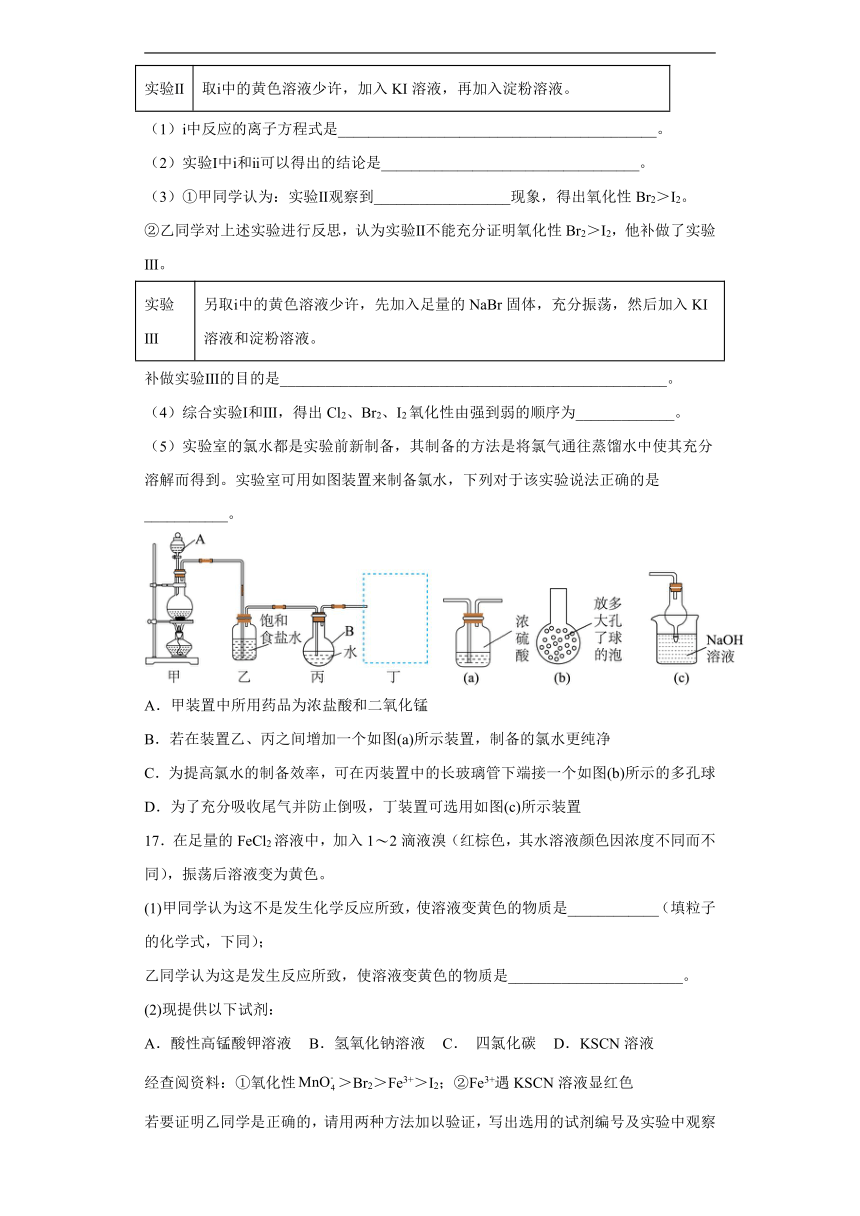

(5)实验室的氯水都是实验前新制备,其制备的方法是将氯气通往蒸馏水中使其充分溶解而得到。实验室可用如图装置来制备氯水,下列对于该实验说法正确的是___________。

A.甲装置中所用药品为浓盐酸和二氧化锰

B.若在装置乙、丙之间增加一个如图(a)所示装置,制备的氯水更纯净

C.为提高氯水的制备效率,可在丙装置中的长玻璃管下端接一个如图(b)所示的多孔球

D.为了充分吸收尾气并防止倒吸,丁装置可选用如图(c)所示装置

17.在足量的FeCl2溶液中,加入1 2滴液溴(红棕色,其水溶液颜色因浓度不同而不同),振荡后溶液变为黄色。

(1)甲同学认为这不是发生化学反应所致,使溶液变黄色的物质是____________(填粒子的化学式,下同);

乙同学认为这是发生反应所致,使溶液变黄色的物质是_______________________。

(2)现提供以下试剂:

A.酸性高锰酸钾溶液 B.氢氧化钠溶液 C. 四氯化碳 D.KSCN溶液

经查阅资料:①氧化性>Br2>Fe3+>I2;②Fe3+遇KSCN溶液显红色

若要证明乙同学是正确的,请用两种方法加以验证,写出选用的试剂编号及实验中观察到的现象。

选用试剂 实验现象

第一种方法 ___________________ ___________________

第二种方法 _________________ ___________________

(3)根据上述实验推测,若在FeBr2溶液中通入氯气,首先被氧化的离子是_____________。

(4)若选用淀粉碘化钾溶液来判断哪位同学的推断是正确的,你认为是否可行 _____________(填“可行”或“不可行”)理由是 ____________________________________________________。

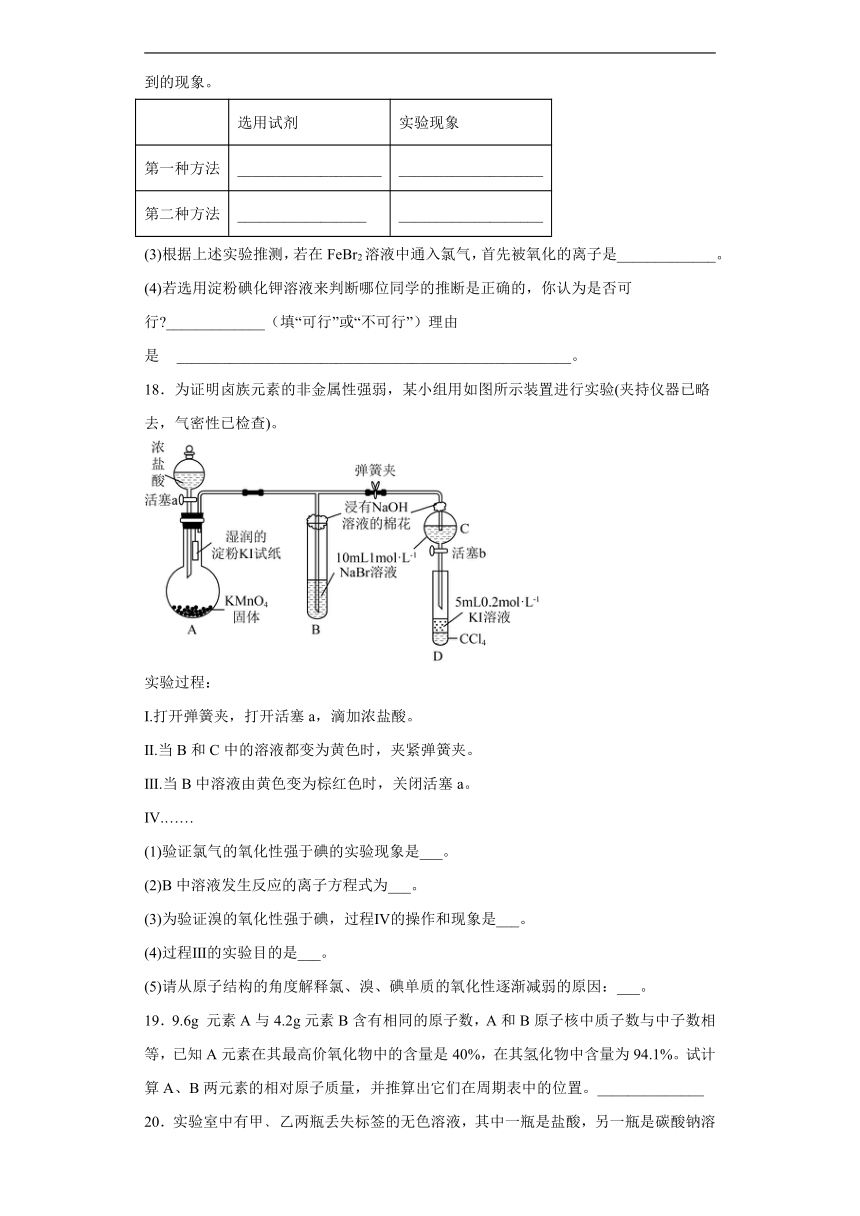

18.为证明卤族元素的非金属性强弱,某小组用如图所示装置进行实验(夹持仪器已略去,气密性已检查)。

实验过程:

Ⅰ.打开弹簧夹,打开活塞a,滴加浓盐酸。

Ⅱ.当B和C中的溶液都变为黄色时,夹紧弹簧夹。

Ⅲ.当B中溶液由黄色变为棕红色时,关闭活塞a。

Ⅳ.……

(1)验证氯气的氧化性强于碘的实验现象是___。

(2)B中溶液发生反应的离子方程式为___。

(3)为验证溴的氧化性强于碘,过程Ⅳ的操作和现象是___。

(4)过程Ⅲ的实验目的是___。

(5)请从原子结构的角度解释氯、溴、碘单质的氧化性逐渐减弱的原因:___。

19.9.6g 元素A与4.2g元素B含有相同的原子数,A和B原子核中质子数与中子数相等,已知A元素在其最高价氧化物中的含量是40%,在其氢化物中含量为94.1%。试计算A、B两元素的相对原子质量,并推算出它们在周期表中的位置。______________

20.实验室中有甲﹑乙两瓶丢失标签的无色溶液,其中一瓶是盐酸,另一瓶是碳酸钠溶液。为确定甲﹑乙两瓶溶液的成分及其物质的量浓度,现操作如下:

①量取25.00mL甲溶液,向其中缓缓滴加乙溶液15.00mL,共收集到CO2气体224mL﹙标况﹚。②量取15.00mL乙溶液,向其中缓缓滴加甲溶液25.00mL,共收集到CO2气体112mL﹙标况﹚。

请回答:

(1)根据上述两种不同操作过程及实验数据可判断甲溶液是________________(填名称)

(2)甲溶液的物质的量浓度为________________mol﹒L-1 ,乙溶液的物质的量浓度为________________mol﹒L-1 ﹙忽略CO2在溶液中的少量溶解﹚。

(3)若用类似上述“互滴”的方式。

①将100 mL 3mol/L的NaAlO2溶液逐滴加到50mL12mol/L的HCl溶液中,充分反应。写出发生反应的总反应离子方程式_____________________________________。

②将50mL12mol/L的HCl溶液逐滴加入100 mL 3mol/L的NaAlO2溶液中,充分反应。两种混合方式生成沉淀的量是否相等________________(填“相等”或“不相等”)

21.将镁、铝的混合物共0.2 mol, 溶于200 mL 5mol·L―1的盐酸溶液中,然后再滴加2 mol·L―1的NaOH溶液。请回答下列问题:

(1)若在滴加NaOH溶液的过程中,沉淀质量m 随加入NaOH溶液的体积V变化情况如图所示。0~V1段发生的反应的离子方程式为________。当V1=240mL时,则金属粉末中镁的物质的量是_________mol。

(2)若在滴加NaOH溶液的过程中,欲使Mg2+、Al3+ 刚好沉淀完全,则滴入NaOH溶液的体积V(NaOH)=_______mL;

(3)试计算V2的值:V2=_________mL。

22.如下图所示的转化关系:

请回答下列问题:

(1)写出下列物质的化学式:A___________、C___________、E___________。

(2)①写出CD的化学方程式:___________;

②写出C与过量氨水反应的离子方程式:___________。

参考答案:

1.D

A.既有离子键又有极性共价键,故A不符合题意;

B.只有离子键,故B不符合题意;

C.既有离子键又有极性共价键,故C不符合题意;

D.既有离子键又有非极性共价键,故D符合题意;

综上所述,答案为D。

2.C

A.氢氧化钠是强碱,氢氧化钠过量会溶解氢氧化铝,生成偏铝酸盐,故A不选;

B.氢氧化钡是强碱,氢氧化钡过量会溶解氢氧化铝,生成偏铝酸盐,同时还会生成硫酸钡沉淀,故B不选;

C.水为弱碱与AlCl3溶液反应生成氢氧化铝沉淀,不能溶解氢氧化铝,,故C选;

D.盐酸与不反应,故D不选。

答案选C。

3.B

根据题给信息知X是碳,Y原子的次外层有2个电子,最外层有6个电子,Y是氧, Z是钠,W原子M、K层电子数均是2,W是镁,R最高正价+7,最低负价-1,R是氯。题目据此解答。

A.Y与X形成的二元化合物有,Y与Z形成的二元化合物有,A正确;

B.X的氧化物的水化物只有,R的氧化物的水化物有多种,其中酸性大于,酸性小于,B错误;

C.根据元素周期律,同周期元素从左到右金属性递减,元素金属性,C正确;

D.根据元素周期律,同周期主族元素从左到右原子半径递减,原子半径,D正确;

故选B。

4.D

键的极性是由组成共价键的原子是否相同决定,而分子的极性由键的极性和分子的空间构型共同决定。只含非极性键的分子不一定是非极性分子(O3为极性分子)、极性分子一定含有极性键,而含有极性键的分子、当空间构型非常对称时也可能为非极性分子,例如CH4。故答案选D。

5.B

翡翠是由X、Y、Z、W四种短周期元素组成的矿物,可表示为XY[Z2W6],其中W是地壳中含量最多的元素,则W为O元素;Z的单质是常见的半导体材料,则Z为Si;翡翠属于硅酸盐,X、Y化合价之和为+4,X、Y、W元素的简单离子的电子层结构相同,离子核外电子数为10,且X的原子半径比Y的大,则X为Na、Y为Al。

A.Y为Al,在化合物中显+3价,故A正确;

B.X为Na、W为O,二者可以形成氧化钠、过氧化钠,故B错误;

C.非金属性O>Si,氢化物稳定性与元素非金属性一致,故氧元素氢化物更稳定,故C正确;

D.金属性Na>Al,金属性越强,最高价氧化物对应水化物的碱性越强,故D正确;

故选B。

6.B

A.铂是金属元素,在常温下呈固态,故A错误;

B.“78”是铂的原子序数,故B正确;

C.“195.1”是铂的相对原子质量,故C错误;

D.铂的符合为Pt,故D错误。

7.C

A.锂是3号元素,在周期表中位于第二周期1A族,A正确;

B.锂是金属,具有金属通性,可与水反应置换出氢气,B正确;

C.锂是金属,不能作半导体材料,C错误;

D.锂在周期表中位于第二周期1A族,最高化合价为+1价,氧化锂的化学式为Li2O,D正确;

答案选C。

8.D

A.同周期元素从左到右非金属性依次增强,非金属性:F>O>N,可用元素周期律解释,故A正确;

B.金属性越强,对应碱的碱性越强,则碱性 :KOH>NaOH>LiOH,可用元素周期律解释,故B正确;

C.同周期元素从左到右原子半径依次减小,原子半径:Si>P>S,可用元素周期律解释,故C正确;

D.一般用最高价氧化物的水化物的酸性比较非金属性的强弱,HF为弱酸,不仅仅与非金属性有关,还与原子半径、共价键的强弱等因素有关,不能用元素周期律解释,故D错误;

故答案为D

9.B

阳离子所带电荷数是其原子核外电子失去电子的个数,阴离子所带电荷数是其原子核外电子得到电子的个数,而原子的核外电子数等于质子数,也等于原子序数。具有相同的电子层结构的短周期元素的简单离子aA2+、bB+、cC2-、dD-,结合元素周期表结构特征,可设aA2+、bB+、cC2-、dD-分别为12Mg2+、11Na+、8O2-、9F-。

A.据分析,原子半径:Na>Mg>O>F,则B>A>C>D,A错误;

B.据分析,原子的最外层电子数目:F>O>Mg>Na,则D>C>A>B,B正确;

C.据分析,质子数等于原子序数,有:12Mg>11Na>9F>8O,则a>b>c>d,C错误;

D.具有相同电子层数的离子,质子数越多离子半径越小,据分析,离子半径:O2->F->Na+>Mg2+,则C2->D->B+>A2+,D错误;

故选B。

10.C

①甲元素形成的单质比乙元素形成的单质易与化合,则甲元素的非金属性强于乙元素,正确;

②甲元素形成的单质能与乙元素形成的阴离子发生置换反应,即甲元素形成的单质能置换出乙元素形成的单质,所以甲元素的非金属性强于乙元素,正确;

③不能用与金属反应时原子得电子数目的多少来比较元素非金属性的强弱,错误;

④不能利用物理性质比较元素非金属性的强弱,错误;

⑤不能通过比较元素的简单氢化物的水溶液的酸性强弱判断元素非金属性的强弱,错误;

⑥未指明是最高价氧化物对应的水化物,所以不能确定元素的非金属性强弱,错误;

综上所述答案为C。

11.C

X、Y、Z、W是四种短周期主族元素,由在元素周期表中的相对位置可知Z位于第三周期,Z的最高正价与最低负价的代数和为4,则Z为S元素,结合元素的位置可知,W为Cl、Y为N、X为C元素,以此来解答。

由上述分析可知,X为C、Y为N、Z为S、W为Cl元素,

A.主族元素同周期从左向右非金属性逐渐增强,则非金属性:Z<W,故A错误;

B.元素Y的最简单氢化物为氨气,常温下氨气为气态,水为液态,则氨气的沸点小于水,故B错误;

C.元素X和Z形成的化合物的结构式为S=C=S,C、S原子都达到了8电子稳定结构,故C正确;

D.硫酸的酸性大于亚硝酸,硝酸的酸性大于硫酸、亚硫酸,没有指出元素最高价,无法比较N、S元素的氧化物对应水化物的酸性强弱,故D错误;

故选:C。

12.D

A. 氢氧化铝能够与胃酸的主要成分HCl发生反应,产生AlCl3和H2O,降低c(H+),因此常用于治疗胃酸过多引起的胃溃疡,A正确;

B. 切开的金属Na暴露在空气中,与空气中的O2会产生Na2O,使光亮表面会逐渐变暗,B正确;

C. 发酵粉中主要含有碳酸氢钠,碳酸氢钠不稳定,在加热时分解产生CO2和水蒸气,因而能使焙制出的糕点疏松多孔,C正确;

D. 金属钠着火时,反应产生Na2O2,若使用泡沫灭火器来灭火,Na2O2与CO2及H2O反应产生O2,会使钠继续燃烧,不能起到灭火作用,D错误;

故合理选项是D。

13.

(1)各微粒的结构示意图:L层电子数为K、M层电子数之和的原子形成的阴离子为硫离子:;与Ne原子电子层结构相同的+1价阳离子为钠离子:。故答案为:;;

(2)下列各物质或离子的电子式:

N2:两个氮原子各用3个电子,形成叁键,电子式为:;

CO2:二氧化碳中存在两对碳氧共用电子对,二氧化碳的电子式为:;

OH-:氧和氢之间形成1个共价键,原子团要加[ ],电子式为:;

NH:氮和氢之间形成4个共价键,原子团要加[ ],电子式为:;

故答案为:;;;;

(3)H2S为共价化合物,分子中氢原子与S原子之间形成1对共用电子对,用电子式表示形成过程为;

溴化镁是离子化合物,由溴离子与镁离子构成,用电子式表示的形成过程为;

故答案为:;;

14.(1)O、Si、Al;、、

(2)C、H、O;、、

(3)Fe、Zn、Cu、Cr等

(1)地壳中含量较大的三种元素是O、Si、Al,分别位于第二周期VIA族、第三周期IVA族、第三周期IIIA族,均属于主族元素;O、Si、Al的原子结构示意图分别为:、、;

(2)人体组织中的三种常量元素是C、H、O,分别位于第二周期IVA族、第一周期IA则、第二周期VIA族,均属于主族元素,C、H、O的原子结构示意图分别为:、、;

(3)人体所必需的微量元素有18种之多,如Fe、Zn、Cu、Cr等是人体必需的两种微量元素,分别位于第四周期Ⅷ族、第四周期ⅡB族、第四周期ⅠB族、第四周期ⅥB族,是过渡族元素。

15. AD E DH BF C G

(1)原子晶体中,组成微粒为原子,原子之间以共价键成键;稀有气体为单原子分子,不存在化学键;

(2)一般金属元素与非金属元素之间形成离子键,非金属元素与非金属元素之间形成共价键,同种非金属元素形成非极性键,不同非金属元素形成极性键,以此来解答;

(3)金属单质、某些非金属单质能导电且导电时未发生化学反应。

(1)二氧化硅、晶体硅属于原子晶体;氩气为稀有气体,不存在化学键;故答案为:AD;E;

(2)晶体硅、氢气中只含有相同元素形成的共价键,为非极性键;

乙烷、过氧化氢中既含有相同元素形成的共价键,为非极性键,也含有不同元素形成的共价键,为极性键;

碳酸钠是离子晶化合物,既含有离子键、又含有共价键;

故答案为:DH;BF;C;

(3)镁单质能导电且导电时未发生化学反应,故答案为:G。

【点睛】本题考查化学键,熟悉化学键的成键元素及一般规律即可解答,难度不大,明确过氧根离子中存在O-O非极性键是解答本题的关键。

16. Cl2+2Br-=2Cl-+Br2 氧化性:Cl2>Br2、Cl2>I2 溶液变蓝 排除可能存在的Cl2对Br2置换出I2的干扰 Cl2>Br2>I2 ACD

(1)i中溴化钠溶液中加入氯水,溶液变成黄色,说明生成溴单质,形成溴水溶液,氯水中含有氯分子将溴化钠中的溴离子氧化为溴单质,反应的离子方程式为Cl2+2Br-=2Cl-+Br2;

(2)探究Cl2、Br2、I2的氧化性强弱,实验Ⅰ中i氯水中含有的氯分子将溴化钠中的溴离子氧化为溴单质,反应的离子方程式为Cl2+2Br-=2Cl-+Br2,说明Cl2的氧化性强于Br2;ii氯水中含有氯分子将碘化钾中的碘离子氧化为碘单质,反应的离子方程式为Cl2+2I-=2Cl-+I2,说明Cl2的氧化性强于I2;

(3)①取i中反应后的黄色溶液,加入KI溶液,再加入淀粉溶液,若淀粉溶液变蓝,说明反应生成I2,发生的离子方程式为Br2+2I-=2Br-+I2,说明溴水中的Br2将I-氧化为I2,利用氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,得出氧化性Br2>I2;

②实验Ⅱ取i中的黄色溶液进行实验,i中反应后的黄色溶液可能含有过量的Cl2,Cl2将KI中的I-氧化为I2,不能准确证明一定是Br2将I-氧化为I2,故需要对i中反应后的黄色溶液加入足量的NaBr,确保溶液i中反应后的溶液不含Cl2,因此补做实验Ⅲ的目的是排除可可能存在的Cl2对Br2置换出I2的干扰;

(4)综合上述实验,得出三中物质的氧化性由强到弱的顺序为Cl2>Br2>I2;

(5)甲装置中圆底烧瓶中加入二氧化锰,分液漏斗中加入浓盐酸,在加热的条件下方发生反应生成氯气,A正确;

制备氯水的氯气干燥与否不会影响产品纯度,B错误;

在丙装置长导管下放一个b装置,可增大氯气与水的接触面积,有利于氯气在水中的溶解,提高氯水的制备效率,C正确;

利用c装置可以很好的吸收Cl2并防止倒吸,Cl2溶解在NaOH中时,球形管内外产生压强差,将液体压入球形管内,液体由于自身重力的作用又重新回到烧杯内,从而防止倒吸,D正确;

故选择ABCD。

17.(1) Br2 Fe3+

(2) C CCl4层不变色 D 溶液显红色

(3)Fe2+

(4) 不可行 Br2和 Fe3+都能氧化I-

(1)由信息可知,溶液为黄色的原因有两种,含溴单质或亚铁离子被溴氧化生成铁离子,据此分析解答;

(2)要设计实验证明乙同学的推断是正确的,则需要证明不含溴单质或存在铁离子,据此选择合适的试剂通过现象分析判断;

(3)由上述分析可知,亚铁离子还原性大于溴离子,据此分析解答;

(4)根据Br2 和 Fe3+都能氧化I-生成碘单质分析判断。

(1)

由信息可知,溶液为黄色的原因有两种,含溴单质或亚铁离子被溴氧化生成铁离子,则甲认为没有发生化学反应,则溶液变黄色的物质是Br2,乙认为发生了化学反应,则溶液变黄色的物质是Fe3+,故答案为:Br2;Fe3+;

(2)

要设计实验证明乙同学的推断是正确的,就需要证明不含溴单质或存在铁离子。若选四氯化碳时有机层为无色,则证明不含溴单质,说明乙同学正确;若选NaOH溶液,出现红褐色沉淀,则证明生成了Fe3+,说明乙同学正确;若选硫氰化钾,溶液变为红色,则证明生成了Fe3+,说明乙同学正确,故答案为:C;CCl4层不变色;D;溶液显红色(或B;立即产生红褐色沉淀);

(3)

由上述分析可知,亚铁离子还原性大于溴离子,则在溴化亚铁溶液中通入氯气,还原性强的先被氧化,则Fe2+先被氧化,故答案为:Fe2+;

(4)

若选用淀粉碘化钾溶液来判断哪位同学的推断是正确的,由于Br2 和 Fe3+都能氧化I-,生成了碘单质,溶液均变成蓝色,因此该方法不可行,故答案为:不可行;Br2 和 Fe3+都能氧化I-。

18. 湿润的淀粉KI试纸变蓝 Cl2+2Br-=Br2+2Cl- 打开活塞b,将少量C中溶液滴入D中,关闭活塞b,取下D振荡。静止分层后,CCl4层溶液变为紫红色 确认C的黄色溶液中无Cl2,排除Cl2对溴置换碘实验的干扰 Cl、Br、I是同主族元素,从上到下,原子半径增大,得电子能力减弱

装置A制备氯气,装置B验证氯气的氧化性,装置C验证单质溴的氧化性,据此分析解答。

(1)因Cl2的氧化性大于I2的氧化性,根据氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,可发生:Cl2+2I-=I2+2Cl-,I2能使淀粉变蓝;故验证氯气的氧化性强于碘的实验现象为:湿润的淀粉KI试纸变蓝;

(2)氯气通入溴化钠溶液中,溴离子被氧化,则B中溶液发生反应的离子方程式为Cl2+2Br-=Br2+2Cl-;

(3)为验证溴的氧化性强于碘,实验时应避免氯气的干扰,当B中溶液由黄色变为棕红色时,说明有大量的溴生成,此时应关闭活塞a,否则氯气过量,影响实验结论,因此过程Ⅳ的操作和现象是:打开活塞b,将少量C中溶液滴入D中,关闭活塞b,取下D振荡。静止分层后,CCl4层溶液变为紫红色;

(4)根据(3)中分析可知过程Ⅲ的实验目的是:确认C的黄色溶液中无Cl2,排除Cl2对溴置换碘实验的干扰;

(5)由于同主族元素从上到下,原子半径增大,对核外电子的吸引能力减弱,得电子能力逐渐减弱,所以氯、溴、碘单质的氧化性逐渐减弱。

19.A、B两元素的相对原子质量分别为:32、14,他们在周期表中的位置分别为:第三周期ⅥA族;第二周期VA族

令A元素最高正化合价为a,则最低负化合价为(a-8),A的相对分子质量为b,

A元素最高价氧化物中A原子与O原子数目之比为2:a,由A元素在其最高价氧化物中的含量是40%,则2b:16a=40%:(1-40%),元素A的氢化物化学式为H(8-a)A,结合A元素质量分数可得:=94.1%,联立方程,解得b=32,A原子核中质子数与中子数相等,相对原子质量-质子数+中子数,所以质子数为16,在周期表中第三周期ⅥA族;

令B元素相对分子质量为n,9.6g元素A与4.2g元素B含有相同的原子数,则解得n=14,B原子核中质子数与中子数相等,则B的质子数为7,为N元素,处于周期表中第二周期VA族。

【点晴】掌握化学式中元素质量分数计算是解题的关键;A元素最高正化合价为a,则最低负化合价为(a-8),A的相对分子质量为b,其最高价氧化物中A原子与O原子数目之比为2:a,由A元素在其最高价氧化物中的含量是40%,则2b:16a=40%:(1-40%),元素A的氢化物化学式为H(8-a)A,结合A元素质量分数列方程,联立方程可得A元素相对分子质量,进而计算B的相对分子质量,A和B原子核中质子数与中子数相等,相对原子质量-质子数+中子数,求出各自的质子数,确定元素的种类以及他们在周期表中的位置。

20.(1)盐酸

(2) 0.8 1

(3) 相等

(1)①碳酸钠滴入盐酸中反应方程式:,②盐酸滴入碳酸钠中反应方程式 ,;收集到CO2气体224mL﹙标况﹚,则物质的量为0.01mol,当收集到二氧化碳体积为112mL,则物质的量为0.005mol,由②知碳酸钠过量,可判断甲溶液是盐酸,答案为:盐酸;

(2)根据(1)可知:①中盐酸反应完全,盐酸中HCl物质的量为0.02mol,浓度为:=0.80mol/L,在②中,产生气体0.005mol,说明第二步反应HCl用去0.005mol,参与第一步反应的HCl是0.02mol-0.005mol=0.015mol,那么碳酸钠物质的量是0.015mol,浓度为:=1.00mol/L,答案为:0.8,1;

(3)①将100mL3mol/L即0.3mol的NaAlO2溶液逐滴加入50mL12mol/L即0.6mol的HCl溶液中,发生的反应为,,0.6mol的HCl会将0.15mol偏铝酸根离子转化为铝离子,剩余的偏铝酸根离子会消耗铝离子,最终生成氢氧化铝0.2mol,剩余铝离子0.1mol,所以总反应为:;

②将100 mL 3mol/L的NaAlO2溶液逐滴加到50mL12mol/L的HCl溶液中,根据二者量的关系可得:

,

即产生沉淀的量为0.2mol;

将50mL 12mol/L即0.6mol的HCl溶液逐滴加入100mL 3mol/L即0.3mol的NaAlO2溶液中,发生反应为:

,

所以生成沉淀的量为0.2mol,即两种混合方式生成沉淀的量是相等的,答案为:相等。

21. H++OH-=H2O 0.08 500 560

(1)0~V1段没有生成沉淀,氢氧化钠与盐酸反应,反应的离子方程式为H++OH-=H2O;当V1=240mL时,根据可知剩余盐酸的物质的量是2mol·L―1×0.24L=0.48mol。设镁的物质的量是xmol、铝的物质的量是ymol,则x+y=0.2、2x+3y=0.2×5-0.48=0.52,解得x=0.08、y=0.12,即金属粉末中镁的物质的量是0.08mol。

(2)若在滴加NaOH溶液的过程中,欲使Mg2+、Al3+刚好沉淀完全,溶液中的溶质为氯化钠,根据元素守恒滴入氢氧化钠的物质的量与盐酸的物质的量相同,则滴入NaOH溶液的体积V(NaOH)=1mol÷2mol/L=0.5L=500mL;

(3)溶解0.12mol氢氧化铝消耗氢氧化钠是0.12mol,溶液体积是0.12mol÷2mol/L=0.06L=60mL,V2时溶质为氯化钠和偏铝酸钠,所以滴入氢氧化钠的体积为500mL+60mL=560mL。

22.(1) Al2O3 AlCl3 Al(OH)3

(2) AlCl3+4NaOH=NaAlO2+3NaCl+2H2O Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3

根据图示转化关系,A既可以跟盐酸反应也可以跟NaOH溶液反应,还可以通过电解得到B,B与O2受热又可以生成A,推断A是Al2O3,B是Al;Al2O3跟盐酸反应生成C,C是AlCl3;Al2O3跟NaOH溶液反应得到D,D是NaAlO2;E受热分解得到Al2O3,则E是Al(OH)3;Al(OH)3与NaOH溶液生成NaAlO2,NaAlO2与CO2、H2O反应生成Al(OH)3;Al(OH)3与盐酸反应生成AlCl3,AlCl3与氨水反应生成Al(OH)3。故A、B、C、D、E分别是Al2O3、Al、AlCl3、NaAlO2、Al(OH)3,据此答题。

(1)

据分析,A的化学式是Al2O3、C的化学式是AlCl3、E的化学式是Al(OH)3;

(2)

①据分析,CD是AlCl3生成NaAlO2,用强碱NaOH反应,化学方程式:AlCl3+4NaOH=NaAlO2+3NaCl+2H2O;

②AlCl3与过量氨水反应生成Al(OH)3沉淀,Al(OH)3与弱碱不反应,离子方程式:Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3

一、单选题(共12题)

1.下列化合物中,既有离子键又有非极性共价键的是

A. B. C. D.

2.用制备,适宜的试剂是

A.氢氧化钠 B.氢氧化钡 C.氨水 D.盐酸

3.X、Y、Z、W、R均为短周期主族元素且原子序数依次增大,X元素的某种同位素常用于考古时测定一些文物的年代,Y原子最外层电子数是次外层电子数的3倍,Z是短周期主族元素中原子半径最大的元素,W原子M层电子数与K层电子数相同,R的最高正价与最低负价的代数和为6,下列说法不正确的是

A.Y分别与X、Z形成的二元化合物均不止一种

B.氧化物的水化物的酸性:X<R

C.元素的金属性:Z>W

D.原子半径:W>R

4.分子有极性分子和非极性分子之分。下列对极性分子和非极性分子的认识正确的是

A.只含非极性键的分子一定是非极性分子

B.含有极性键的分子一定是极性分子

C.非极性分子一定含有非极性键

D.极性分子一定含有极性键

5.翡翠是由X、Y、Z、W四种短周期元素组成的矿物,可表示为XY[Z2W6],X、Y、W元素的简单离子的电子层结构相同,X的原子半径比Y的大,Z的单质是常见的半导体材料,W是地壳中含量最多的元素。下列说法不正确的是

A.Y在化合物中显+3价

B.X与W只能形成一种化合物

C.W的简单氢化物稳定性比Z的强

D.X的最高价氧化物对应的水化物碱性比Y的强

6.在元素周期表中,铂的表示如图所示,下列对图示解读正确的是

A.铂是非金属元素,在常温下呈固态

B.“78”是铂的原子序数

C.“195.1”是铂的质量数

D.铂的名称为Pt

7.2019 年诺贝尔化学奖授予约翰.古德伊纳夫、斯坦利·惠廷厄姆和吉野彰三位科学家,以表彰他们在锂电池领域所做出的巨大贡献,下列关于锂的说法不正确的是

A.锂在周期表中位于第二周期1A族 B.锂可与水发生反应

C.锂可用作半导体材料 D.氧化锂的化学式为Li2O

8.下列性质的比较,不能用元素周期律解释的是

A.非金属性:F>O>N

B.碱性:KOH>NaOH>LiOH

C.原子半径:Si>P>S

D.酸性:HBr>HCl>HF

9.已知短周期元素的离子aA2+、bB+、cC2-、dD-都具有相同的电子层结构,则下列叙述正确的是

A.原子半径:A>B>D>C B.原子的最外层电子数目:D>C>A>B

C.原子序数:d>c>b>a D.离子半径:C2->D->A2+>B+

10.甲、乙两种非金属元素:①甲元素形成的单质比乙元素形成的单质易与化合;②甲元素形成的单质能与乙元素形成的阴离子发生置换反应;③与某金属反应时,甲原子得电子数目比乙的多;④甲元素形成的单质的熔、沸点比乙元素形成的单质的低;⑤甲元素的简单氢化物水溶液的酸性比乙元素的简单氢化物水溶液的酸性强;⑥甲的氧化物的水化物的酸性强于乙的氧化物的水化物的酸性。其中能说明甲元素的非金属性比乙元素强的是( )

A.①②⑥ B.①②④⑤ C.①② D.④⑤

11.X、Y、Z、W是四种短周期主族元素,其在元素周期表中的相对位置如图所示。Z的最高正价与最低负价的代数和为4。下列说法正确的

A.非金属性:Z>W

B.元素Y的最简单氢化物沸点比水高

C.元素X和Z形成的化合物中可能所有原子都达到了8电子稳定结构

D.元素Z的氧化物对应水化物的酸性比Y的强

12.下列说法不正确的是

A.氢氧化铝常用于治疗胃酸过多引起的胃溃疡

B.切开的金属Na暴露在空气中,光亮表面会逐渐变暗

C.发酵粉中主要含有碳酸氢钠,能使焙制出的糕点疏松多孔

D.金属钠着火时,可以使用泡沫灭火器来灭火

二、非选择题(共10题)

13.(1)画出下列各微粒的结构示意图:L层电子数为K、M层电子数之和的原子形成的阴离子________;与Ne原子电子层结构相同的+1价阳离子________。

(2)写出下列物质或离子的电子式

N2 ________CO2 _________ OH- ____________NH___________

(3)用电子式表示H2S和MgBr2的形成过程

H2S ________________________________

MgF2_______________________________________________

14.查阅相关资料,对照元素周期表找出下列元素在周期表中的位置,指出其中的主族元素,并画出它们的原子结构示意图。

(1)地壳中含量较大的三种元素_______。

(2)人体组织中的三种常量元素_______。

(3)人体必需的两种微量元素_______。

15.下列七种晶体:

A.二氧化硅、B.乙烷、C.碳酸钠、D.晶体硅、E.氩气、F.过氧化氢、G.镁、H.氢气(用字母填空)

(1)属于原子晶体的是________,不存在任何化学键的是________;

(2)只含有非极性键的物质是 ________,既有极性键又有非极性键的物质是_______,含有离子键、共价键的化合物是________;

(3)在一定条件下能导电且导电时未发生化学反应的单质是________

16.某小组为探究Cl2、Br2、I2的氧化性强弱,设计实验如下:

资料:稀溴水呈黄色;浓溴水呈红棕色;碘水呈棕黄色。

实验Ⅰ

实验Ⅱ 取ⅰ中的黄色溶液少许,加入KI溶液,再加入淀粉溶液。

(1)ⅰ中反应的离子方程式是__________________________________________。

(2)实验Ⅰ中ⅰ和ⅱ可以得出的结论是__________________________________。

(3)①甲同学认为:实验Ⅱ观察到__________________现象,得出氧化性Br2>I2。

②乙同学对上述实验进行反思,认为实验Ⅱ不能充分证明氧化性Br2>I2,他补做了实验Ⅲ。

实验Ⅲ 另取ⅰ中的黄色溶液少许,先加入足量的NaBr固体,充分振荡,然后加入KI溶液和淀粉溶液。

补做实验Ⅲ的目的是___________________________________________________。

(4)综合实验Ⅰ和Ⅲ,得出Cl2、Br2、I2氧化性由强到弱的顺序为_____________。

(5)实验室的氯水都是实验前新制备,其制备的方法是将氯气通往蒸馏水中使其充分溶解而得到。实验室可用如图装置来制备氯水,下列对于该实验说法正确的是___________。

A.甲装置中所用药品为浓盐酸和二氧化锰

B.若在装置乙、丙之间增加一个如图(a)所示装置,制备的氯水更纯净

C.为提高氯水的制备效率,可在丙装置中的长玻璃管下端接一个如图(b)所示的多孔球

D.为了充分吸收尾气并防止倒吸,丁装置可选用如图(c)所示装置

17.在足量的FeCl2溶液中,加入1 2滴液溴(红棕色,其水溶液颜色因浓度不同而不同),振荡后溶液变为黄色。

(1)甲同学认为这不是发生化学反应所致,使溶液变黄色的物质是____________(填粒子的化学式,下同);

乙同学认为这是发生反应所致,使溶液变黄色的物质是_______________________。

(2)现提供以下试剂:

A.酸性高锰酸钾溶液 B.氢氧化钠溶液 C. 四氯化碳 D.KSCN溶液

经查阅资料:①氧化性>Br2>Fe3+>I2;②Fe3+遇KSCN溶液显红色

若要证明乙同学是正确的,请用两种方法加以验证,写出选用的试剂编号及实验中观察到的现象。

选用试剂 实验现象

第一种方法 ___________________ ___________________

第二种方法 _________________ ___________________

(3)根据上述实验推测,若在FeBr2溶液中通入氯气,首先被氧化的离子是_____________。

(4)若选用淀粉碘化钾溶液来判断哪位同学的推断是正确的,你认为是否可行 _____________(填“可行”或“不可行”)理由是 ____________________________________________________。

18.为证明卤族元素的非金属性强弱,某小组用如图所示装置进行实验(夹持仪器已略去,气密性已检查)。

实验过程:

Ⅰ.打开弹簧夹,打开活塞a,滴加浓盐酸。

Ⅱ.当B和C中的溶液都变为黄色时,夹紧弹簧夹。

Ⅲ.当B中溶液由黄色变为棕红色时,关闭活塞a。

Ⅳ.……

(1)验证氯气的氧化性强于碘的实验现象是___。

(2)B中溶液发生反应的离子方程式为___。

(3)为验证溴的氧化性强于碘,过程Ⅳ的操作和现象是___。

(4)过程Ⅲ的实验目的是___。

(5)请从原子结构的角度解释氯、溴、碘单质的氧化性逐渐减弱的原因:___。

19.9.6g 元素A与4.2g元素B含有相同的原子数,A和B原子核中质子数与中子数相等,已知A元素在其最高价氧化物中的含量是40%,在其氢化物中含量为94.1%。试计算A、B两元素的相对原子质量,并推算出它们在周期表中的位置。______________

20.实验室中有甲﹑乙两瓶丢失标签的无色溶液,其中一瓶是盐酸,另一瓶是碳酸钠溶液。为确定甲﹑乙两瓶溶液的成分及其物质的量浓度,现操作如下:

①量取25.00mL甲溶液,向其中缓缓滴加乙溶液15.00mL,共收集到CO2气体224mL﹙标况﹚。②量取15.00mL乙溶液,向其中缓缓滴加甲溶液25.00mL,共收集到CO2气体112mL﹙标况﹚。

请回答:

(1)根据上述两种不同操作过程及实验数据可判断甲溶液是________________(填名称)

(2)甲溶液的物质的量浓度为________________mol﹒L-1 ,乙溶液的物质的量浓度为________________mol﹒L-1 ﹙忽略CO2在溶液中的少量溶解﹚。

(3)若用类似上述“互滴”的方式。

①将100 mL 3mol/L的NaAlO2溶液逐滴加到50mL12mol/L的HCl溶液中,充分反应。写出发生反应的总反应离子方程式_____________________________________。

②将50mL12mol/L的HCl溶液逐滴加入100 mL 3mol/L的NaAlO2溶液中,充分反应。两种混合方式生成沉淀的量是否相等________________(填“相等”或“不相等”)

21.将镁、铝的混合物共0.2 mol, 溶于200 mL 5mol·L―1的盐酸溶液中,然后再滴加2 mol·L―1的NaOH溶液。请回答下列问题:

(1)若在滴加NaOH溶液的过程中,沉淀质量m 随加入NaOH溶液的体积V变化情况如图所示。0~V1段发生的反应的离子方程式为________。当V1=240mL时,则金属粉末中镁的物质的量是_________mol。

(2)若在滴加NaOH溶液的过程中,欲使Mg2+、Al3+ 刚好沉淀完全,则滴入NaOH溶液的体积V(NaOH)=_______mL;

(3)试计算V2的值:V2=_________mL。

22.如下图所示的转化关系:

请回答下列问题:

(1)写出下列物质的化学式:A___________、C___________、E___________。

(2)①写出CD的化学方程式:___________;

②写出C与过量氨水反应的离子方程式:___________。

参考答案:

1.D

A.既有离子键又有极性共价键,故A不符合题意;

B.只有离子键,故B不符合题意;

C.既有离子键又有极性共价键,故C不符合题意;

D.既有离子键又有非极性共价键,故D符合题意;

综上所述,答案为D。

2.C

A.氢氧化钠是强碱,氢氧化钠过量会溶解氢氧化铝,生成偏铝酸盐,故A不选;

B.氢氧化钡是强碱,氢氧化钡过量会溶解氢氧化铝,生成偏铝酸盐,同时还会生成硫酸钡沉淀,故B不选;

C.水为弱碱与AlCl3溶液反应生成氢氧化铝沉淀,不能溶解氢氧化铝,,故C选;

D.盐酸与不反应,故D不选。

答案选C。

3.B

根据题给信息知X是碳,Y原子的次外层有2个电子,最外层有6个电子,Y是氧, Z是钠,W原子M、K层电子数均是2,W是镁,R最高正价+7,最低负价-1,R是氯。题目据此解答。

A.Y与X形成的二元化合物有,Y与Z形成的二元化合物有,A正确;

B.X的氧化物的水化物只有,R的氧化物的水化物有多种,其中酸性大于,酸性小于,B错误;

C.根据元素周期律,同周期元素从左到右金属性递减,元素金属性,C正确;

D.根据元素周期律,同周期主族元素从左到右原子半径递减,原子半径,D正确;

故选B。

4.D

键的极性是由组成共价键的原子是否相同决定,而分子的极性由键的极性和分子的空间构型共同决定。只含非极性键的分子不一定是非极性分子(O3为极性分子)、极性分子一定含有极性键,而含有极性键的分子、当空间构型非常对称时也可能为非极性分子,例如CH4。故答案选D。

5.B

翡翠是由X、Y、Z、W四种短周期元素组成的矿物,可表示为XY[Z2W6],其中W是地壳中含量最多的元素,则W为O元素;Z的单质是常见的半导体材料,则Z为Si;翡翠属于硅酸盐,X、Y化合价之和为+4,X、Y、W元素的简单离子的电子层结构相同,离子核外电子数为10,且X的原子半径比Y的大,则X为Na、Y为Al。

A.Y为Al,在化合物中显+3价,故A正确;

B.X为Na、W为O,二者可以形成氧化钠、过氧化钠,故B错误;

C.非金属性O>Si,氢化物稳定性与元素非金属性一致,故氧元素氢化物更稳定,故C正确;

D.金属性Na>Al,金属性越强,最高价氧化物对应水化物的碱性越强,故D正确;

故选B。

6.B

A.铂是金属元素,在常温下呈固态,故A错误;

B.“78”是铂的原子序数,故B正确;

C.“195.1”是铂的相对原子质量,故C错误;

D.铂的符合为Pt,故D错误。

7.C

A.锂是3号元素,在周期表中位于第二周期1A族,A正确;

B.锂是金属,具有金属通性,可与水反应置换出氢气,B正确;

C.锂是金属,不能作半导体材料,C错误;

D.锂在周期表中位于第二周期1A族,最高化合价为+1价,氧化锂的化学式为Li2O,D正确;

答案选C。

8.D

A.同周期元素从左到右非金属性依次增强,非金属性:F>O>N,可用元素周期律解释,故A正确;

B.金属性越强,对应碱的碱性越强,则碱性 :KOH>NaOH>LiOH,可用元素周期律解释,故B正确;

C.同周期元素从左到右原子半径依次减小,原子半径:Si>P>S,可用元素周期律解释,故C正确;

D.一般用最高价氧化物的水化物的酸性比较非金属性的强弱,HF为弱酸,不仅仅与非金属性有关,还与原子半径、共价键的强弱等因素有关,不能用元素周期律解释,故D错误;

故答案为D

9.B

阳离子所带电荷数是其原子核外电子失去电子的个数,阴离子所带电荷数是其原子核外电子得到电子的个数,而原子的核外电子数等于质子数,也等于原子序数。具有相同的电子层结构的短周期元素的简单离子aA2+、bB+、cC2-、dD-,结合元素周期表结构特征,可设aA2+、bB+、cC2-、dD-分别为12Mg2+、11Na+、8O2-、9F-。

A.据分析,原子半径:Na>Mg>O>F,则B>A>C>D,A错误;

B.据分析,原子的最外层电子数目:F>O>Mg>Na,则D>C>A>B,B正确;

C.据分析,质子数等于原子序数,有:12Mg>11Na>9F>8O,则a>b>c>d,C错误;

D.具有相同电子层数的离子,质子数越多离子半径越小,据分析,离子半径:O2->F->Na+>Mg2+,则C2->D->B+>A2+,D错误;

故选B。

10.C

①甲元素形成的单质比乙元素形成的单质易与化合,则甲元素的非金属性强于乙元素,正确;

②甲元素形成的单质能与乙元素形成的阴离子发生置换反应,即甲元素形成的单质能置换出乙元素形成的单质,所以甲元素的非金属性强于乙元素,正确;

③不能用与金属反应时原子得电子数目的多少来比较元素非金属性的强弱,错误;

④不能利用物理性质比较元素非金属性的强弱,错误;

⑤不能通过比较元素的简单氢化物的水溶液的酸性强弱判断元素非金属性的强弱,错误;

⑥未指明是最高价氧化物对应的水化物,所以不能确定元素的非金属性强弱,错误;

综上所述答案为C。

11.C

X、Y、Z、W是四种短周期主族元素,由在元素周期表中的相对位置可知Z位于第三周期,Z的最高正价与最低负价的代数和为4,则Z为S元素,结合元素的位置可知,W为Cl、Y为N、X为C元素,以此来解答。

由上述分析可知,X为C、Y为N、Z为S、W为Cl元素,

A.主族元素同周期从左向右非金属性逐渐增强,则非金属性:Z<W,故A错误;

B.元素Y的最简单氢化物为氨气,常温下氨气为气态,水为液态,则氨气的沸点小于水,故B错误;

C.元素X和Z形成的化合物的结构式为S=C=S,C、S原子都达到了8电子稳定结构,故C正确;

D.硫酸的酸性大于亚硝酸,硝酸的酸性大于硫酸、亚硫酸,没有指出元素最高价,无法比较N、S元素的氧化物对应水化物的酸性强弱,故D错误;

故选:C。

12.D

A. 氢氧化铝能够与胃酸的主要成分HCl发生反应,产生AlCl3和H2O,降低c(H+),因此常用于治疗胃酸过多引起的胃溃疡,A正确;

B. 切开的金属Na暴露在空气中,与空气中的O2会产生Na2O,使光亮表面会逐渐变暗,B正确;

C. 发酵粉中主要含有碳酸氢钠,碳酸氢钠不稳定,在加热时分解产生CO2和水蒸气,因而能使焙制出的糕点疏松多孔,C正确;

D. 金属钠着火时,反应产生Na2O2,若使用泡沫灭火器来灭火,Na2O2与CO2及H2O反应产生O2,会使钠继续燃烧,不能起到灭火作用,D错误;

故合理选项是D。

13.

(1)各微粒的结构示意图:L层电子数为K、M层电子数之和的原子形成的阴离子为硫离子:;与Ne原子电子层结构相同的+1价阳离子为钠离子:。故答案为:;;

(2)下列各物质或离子的电子式:

N2:两个氮原子各用3个电子,形成叁键,电子式为:;

CO2:二氧化碳中存在两对碳氧共用电子对,二氧化碳的电子式为:;

OH-:氧和氢之间形成1个共价键,原子团要加[ ],电子式为:;

NH:氮和氢之间形成4个共价键,原子团要加[ ],电子式为:;

故答案为:;;;;

(3)H2S为共价化合物,分子中氢原子与S原子之间形成1对共用电子对,用电子式表示形成过程为;

溴化镁是离子化合物,由溴离子与镁离子构成,用电子式表示的形成过程为;

故答案为:;;

14.(1)O、Si、Al;、、

(2)C、H、O;、、

(3)Fe、Zn、Cu、Cr等

(1)地壳中含量较大的三种元素是O、Si、Al,分别位于第二周期VIA族、第三周期IVA族、第三周期IIIA族,均属于主族元素;O、Si、Al的原子结构示意图分别为:、、;

(2)人体组织中的三种常量元素是C、H、O,分别位于第二周期IVA族、第一周期IA则、第二周期VIA族,均属于主族元素,C、H、O的原子结构示意图分别为:、、;

(3)人体所必需的微量元素有18种之多,如Fe、Zn、Cu、Cr等是人体必需的两种微量元素,分别位于第四周期Ⅷ族、第四周期ⅡB族、第四周期ⅠB族、第四周期ⅥB族,是过渡族元素。

15. AD E DH BF C G

(1)原子晶体中,组成微粒为原子,原子之间以共价键成键;稀有气体为单原子分子,不存在化学键;

(2)一般金属元素与非金属元素之间形成离子键,非金属元素与非金属元素之间形成共价键,同种非金属元素形成非极性键,不同非金属元素形成极性键,以此来解答;

(3)金属单质、某些非金属单质能导电且导电时未发生化学反应。

(1)二氧化硅、晶体硅属于原子晶体;氩气为稀有气体,不存在化学键;故答案为:AD;E;

(2)晶体硅、氢气中只含有相同元素形成的共价键,为非极性键;

乙烷、过氧化氢中既含有相同元素形成的共价键,为非极性键,也含有不同元素形成的共价键,为极性键;

碳酸钠是离子晶化合物,既含有离子键、又含有共价键;

故答案为:DH;BF;C;

(3)镁单质能导电且导电时未发生化学反应,故答案为:G。

【点睛】本题考查化学键,熟悉化学键的成键元素及一般规律即可解答,难度不大,明确过氧根离子中存在O-O非极性键是解答本题的关键。

16. Cl2+2Br-=2Cl-+Br2 氧化性:Cl2>Br2、Cl2>I2 溶液变蓝 排除可能存在的Cl2对Br2置换出I2的干扰 Cl2>Br2>I2 ACD

(1)i中溴化钠溶液中加入氯水,溶液变成黄色,说明生成溴单质,形成溴水溶液,氯水中含有氯分子将溴化钠中的溴离子氧化为溴单质,反应的离子方程式为Cl2+2Br-=2Cl-+Br2;

(2)探究Cl2、Br2、I2的氧化性强弱,实验Ⅰ中i氯水中含有的氯分子将溴化钠中的溴离子氧化为溴单质,反应的离子方程式为Cl2+2Br-=2Cl-+Br2,说明Cl2的氧化性强于Br2;ii氯水中含有氯分子将碘化钾中的碘离子氧化为碘单质,反应的离子方程式为Cl2+2I-=2Cl-+I2,说明Cl2的氧化性强于I2;

(3)①取i中反应后的黄色溶液,加入KI溶液,再加入淀粉溶液,若淀粉溶液变蓝,说明反应生成I2,发生的离子方程式为Br2+2I-=2Br-+I2,说明溴水中的Br2将I-氧化为I2,利用氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,得出氧化性Br2>I2;

②实验Ⅱ取i中的黄色溶液进行实验,i中反应后的黄色溶液可能含有过量的Cl2,Cl2将KI中的I-氧化为I2,不能准确证明一定是Br2将I-氧化为I2,故需要对i中反应后的黄色溶液加入足量的NaBr,确保溶液i中反应后的溶液不含Cl2,因此补做实验Ⅲ的目的是排除可可能存在的Cl2对Br2置换出I2的干扰;

(4)综合上述实验,得出三中物质的氧化性由强到弱的顺序为Cl2>Br2>I2;

(5)甲装置中圆底烧瓶中加入二氧化锰,分液漏斗中加入浓盐酸,在加热的条件下方发生反应生成氯气,A正确;

制备氯水的氯气干燥与否不会影响产品纯度,B错误;

在丙装置长导管下放一个b装置,可增大氯气与水的接触面积,有利于氯气在水中的溶解,提高氯水的制备效率,C正确;

利用c装置可以很好的吸收Cl2并防止倒吸,Cl2溶解在NaOH中时,球形管内外产生压强差,将液体压入球形管内,液体由于自身重力的作用又重新回到烧杯内,从而防止倒吸,D正确;

故选择ABCD。

17.(1) Br2 Fe3+

(2) C CCl4层不变色 D 溶液显红色

(3)Fe2+

(4) 不可行 Br2和 Fe3+都能氧化I-

(1)由信息可知,溶液为黄色的原因有两种,含溴单质或亚铁离子被溴氧化生成铁离子,据此分析解答;

(2)要设计实验证明乙同学的推断是正确的,则需要证明不含溴单质或存在铁离子,据此选择合适的试剂通过现象分析判断;

(3)由上述分析可知,亚铁离子还原性大于溴离子,据此分析解答;

(4)根据Br2 和 Fe3+都能氧化I-生成碘单质分析判断。

(1)

由信息可知,溶液为黄色的原因有两种,含溴单质或亚铁离子被溴氧化生成铁离子,则甲认为没有发生化学反应,则溶液变黄色的物质是Br2,乙认为发生了化学反应,则溶液变黄色的物质是Fe3+,故答案为:Br2;Fe3+;

(2)

要设计实验证明乙同学的推断是正确的,就需要证明不含溴单质或存在铁离子。若选四氯化碳时有机层为无色,则证明不含溴单质,说明乙同学正确;若选NaOH溶液,出现红褐色沉淀,则证明生成了Fe3+,说明乙同学正确;若选硫氰化钾,溶液变为红色,则证明生成了Fe3+,说明乙同学正确,故答案为:C;CCl4层不变色;D;溶液显红色(或B;立即产生红褐色沉淀);

(3)

由上述分析可知,亚铁离子还原性大于溴离子,则在溴化亚铁溶液中通入氯气,还原性强的先被氧化,则Fe2+先被氧化,故答案为:Fe2+;

(4)

若选用淀粉碘化钾溶液来判断哪位同学的推断是正确的,由于Br2 和 Fe3+都能氧化I-,生成了碘单质,溶液均变成蓝色,因此该方法不可行,故答案为:不可行;Br2 和 Fe3+都能氧化I-。

18. 湿润的淀粉KI试纸变蓝 Cl2+2Br-=Br2+2Cl- 打开活塞b,将少量C中溶液滴入D中,关闭活塞b,取下D振荡。静止分层后,CCl4层溶液变为紫红色 确认C的黄色溶液中无Cl2,排除Cl2对溴置换碘实验的干扰 Cl、Br、I是同主族元素,从上到下,原子半径增大,得电子能力减弱

装置A制备氯气,装置B验证氯气的氧化性,装置C验证单质溴的氧化性,据此分析解答。

(1)因Cl2的氧化性大于I2的氧化性,根据氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,可发生:Cl2+2I-=I2+2Cl-,I2能使淀粉变蓝;故验证氯气的氧化性强于碘的实验现象为:湿润的淀粉KI试纸变蓝;

(2)氯气通入溴化钠溶液中,溴离子被氧化,则B中溶液发生反应的离子方程式为Cl2+2Br-=Br2+2Cl-;

(3)为验证溴的氧化性强于碘,实验时应避免氯气的干扰,当B中溶液由黄色变为棕红色时,说明有大量的溴生成,此时应关闭活塞a,否则氯气过量,影响实验结论,因此过程Ⅳ的操作和现象是:打开活塞b,将少量C中溶液滴入D中,关闭活塞b,取下D振荡。静止分层后,CCl4层溶液变为紫红色;

(4)根据(3)中分析可知过程Ⅲ的实验目的是:确认C的黄色溶液中无Cl2,排除Cl2对溴置换碘实验的干扰;

(5)由于同主族元素从上到下,原子半径增大,对核外电子的吸引能力减弱,得电子能力逐渐减弱,所以氯、溴、碘单质的氧化性逐渐减弱。

19.A、B两元素的相对原子质量分别为:32、14,他们在周期表中的位置分别为:第三周期ⅥA族;第二周期VA族

令A元素最高正化合价为a,则最低负化合价为(a-8),A的相对分子质量为b,

A元素最高价氧化物中A原子与O原子数目之比为2:a,由A元素在其最高价氧化物中的含量是40%,则2b:16a=40%:(1-40%),元素A的氢化物化学式为H(8-a)A,结合A元素质量分数可得:=94.1%,联立方程,解得b=32,A原子核中质子数与中子数相等,相对原子质量-质子数+中子数,所以质子数为16,在周期表中第三周期ⅥA族;

令B元素相对分子质量为n,9.6g元素A与4.2g元素B含有相同的原子数,则解得n=14,B原子核中质子数与中子数相等,则B的质子数为7,为N元素,处于周期表中第二周期VA族。

【点晴】掌握化学式中元素质量分数计算是解题的关键;A元素最高正化合价为a,则最低负化合价为(a-8),A的相对分子质量为b,其最高价氧化物中A原子与O原子数目之比为2:a,由A元素在其最高价氧化物中的含量是40%,则2b:16a=40%:(1-40%),元素A的氢化物化学式为H(8-a)A,结合A元素质量分数列方程,联立方程可得A元素相对分子质量,进而计算B的相对分子质量,A和B原子核中质子数与中子数相等,相对原子质量-质子数+中子数,求出各自的质子数,确定元素的种类以及他们在周期表中的位置。

20.(1)盐酸

(2) 0.8 1

(3) 相等

(1)①碳酸钠滴入盐酸中反应方程式:,②盐酸滴入碳酸钠中反应方程式 ,;收集到CO2气体224mL﹙标况﹚,则物质的量为0.01mol,当收集到二氧化碳体积为112mL,则物质的量为0.005mol,由②知碳酸钠过量,可判断甲溶液是盐酸,答案为:盐酸;

(2)根据(1)可知:①中盐酸反应完全,盐酸中HCl物质的量为0.02mol,浓度为:=0.80mol/L,在②中,产生气体0.005mol,说明第二步反应HCl用去0.005mol,参与第一步反应的HCl是0.02mol-0.005mol=0.015mol,那么碳酸钠物质的量是0.015mol,浓度为:=1.00mol/L,答案为:0.8,1;

(3)①将100mL3mol/L即0.3mol的NaAlO2溶液逐滴加入50mL12mol/L即0.6mol的HCl溶液中,发生的反应为,,0.6mol的HCl会将0.15mol偏铝酸根离子转化为铝离子,剩余的偏铝酸根离子会消耗铝离子,最终生成氢氧化铝0.2mol,剩余铝离子0.1mol,所以总反应为:;

②将100 mL 3mol/L的NaAlO2溶液逐滴加到50mL12mol/L的HCl溶液中,根据二者量的关系可得:

,

即产生沉淀的量为0.2mol;

将50mL 12mol/L即0.6mol的HCl溶液逐滴加入100mL 3mol/L即0.3mol的NaAlO2溶液中,发生反应为:

,

所以生成沉淀的量为0.2mol,即两种混合方式生成沉淀的量是相等的,答案为:相等。

21. H++OH-=H2O 0.08 500 560

(1)0~V1段没有生成沉淀,氢氧化钠与盐酸反应,反应的离子方程式为H++OH-=H2O;当V1=240mL时,根据可知剩余盐酸的物质的量是2mol·L―1×0.24L=0.48mol。设镁的物质的量是xmol、铝的物质的量是ymol,则x+y=0.2、2x+3y=0.2×5-0.48=0.52,解得x=0.08、y=0.12,即金属粉末中镁的物质的量是0.08mol。

(2)若在滴加NaOH溶液的过程中,欲使Mg2+、Al3+刚好沉淀完全,溶液中的溶质为氯化钠,根据元素守恒滴入氢氧化钠的物质的量与盐酸的物质的量相同,则滴入NaOH溶液的体积V(NaOH)=1mol÷2mol/L=0.5L=500mL;

(3)溶解0.12mol氢氧化铝消耗氢氧化钠是0.12mol,溶液体积是0.12mol÷2mol/L=0.06L=60mL,V2时溶质为氯化钠和偏铝酸钠,所以滴入氢氧化钠的体积为500mL+60mL=560mL。

22.(1) Al2O3 AlCl3 Al(OH)3

(2) AlCl3+4NaOH=NaAlO2+3NaCl+2H2O Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3

根据图示转化关系,A既可以跟盐酸反应也可以跟NaOH溶液反应,还可以通过电解得到B,B与O2受热又可以生成A,推断A是Al2O3,B是Al;Al2O3跟盐酸反应生成C,C是AlCl3;Al2O3跟NaOH溶液反应得到D,D是NaAlO2;E受热分解得到Al2O3,则E是Al(OH)3;Al(OH)3与NaOH溶液生成NaAlO2,NaAlO2与CO2、H2O反应生成Al(OH)3;Al(OH)3与盐酸反应生成AlCl3,AlCl3与氨水反应生成Al(OH)3。故A、B、C、D、E分别是Al2O3、Al、AlCl3、NaAlO2、Al(OH)3,据此答题。

(1)

据分析,A的化学式是Al2O3、C的化学式是AlCl3、E的化学式是Al(OH)3;

(2)

①据分析,CD是AlCl3生成NaAlO2,用强碱NaOH反应,化学方程式:AlCl3+4NaOH=NaAlO2+3NaCl+2H2O;

②AlCl3与过量氨水反应生成Al(OH)3沉淀,Al(OH)3与弱碱不反应,离子方程式:Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3