17 记金华的双龙洞 第2课时 课件(共25张ppt)

文档属性

| 名称 | 17 记金华的双龙洞 第2课时 课件(共25张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-02 21:22:59 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

记金华的双龙洞

第2课时

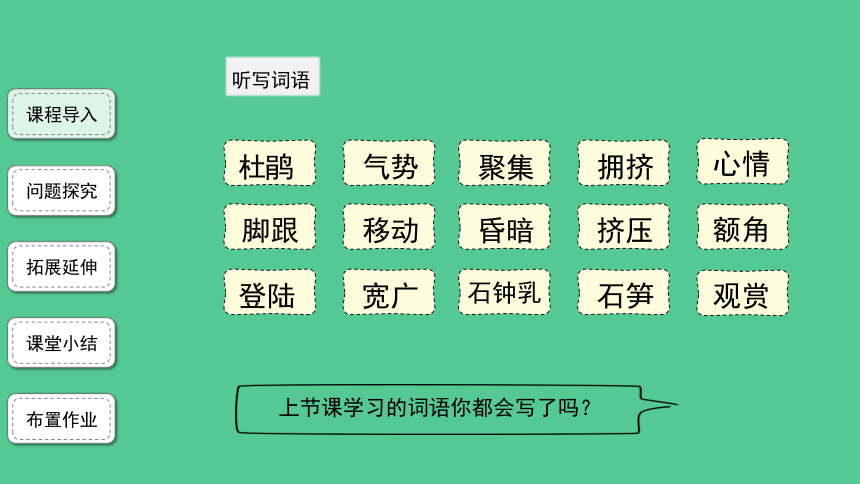

杜鹃

气势

聚集

拥挤

脚跟

移动

昏暗

挤压

登陆

宽广

石钟乳

石笋

上节课学习的词语你都会写了吗?

听写词语

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

心情

额角

观赏

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

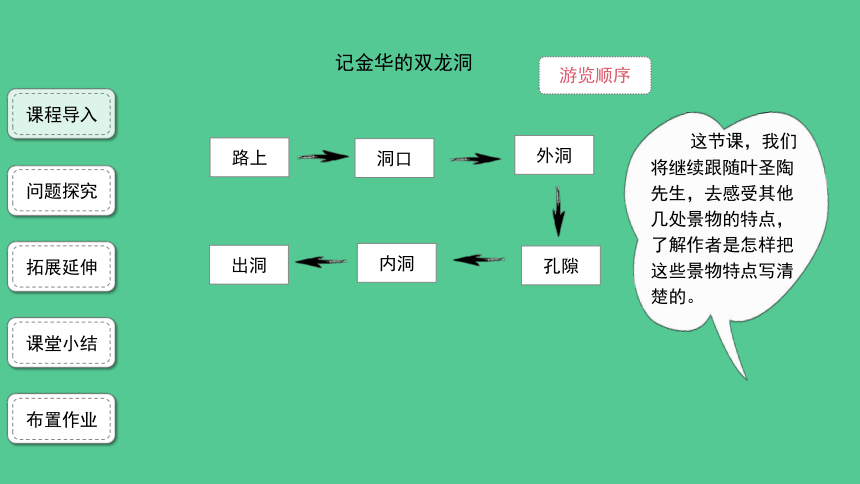

记金华的双龙洞

游览顺序

路上

这节课,我们将继续跟随叶圣陶先生,去感受其他几处景物的特点,了解作者是怎样把这些景物特点写清楚的。

洞口

外洞

孔隙

内洞

出洞

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

学习目标

感受双龙洞各处景物的特点,了解课文是如何把重点景物写清楚的。

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

默读课文第4—7自然段,思考:作者游览了哪里?这些地方有什么特点?圈圈画画,写写批注。

探究任务

合作探究

默读课文第4—7自然段,圈画出作者游览的地点等,批注阅读感受,自主完成学习单。

小组交流,完善学习单。

小组汇报、全班交流,教师相机指导。

探究过程

探究活动

作者游览的地方

学习单

这些地方的特点

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

自主完成学习单。

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

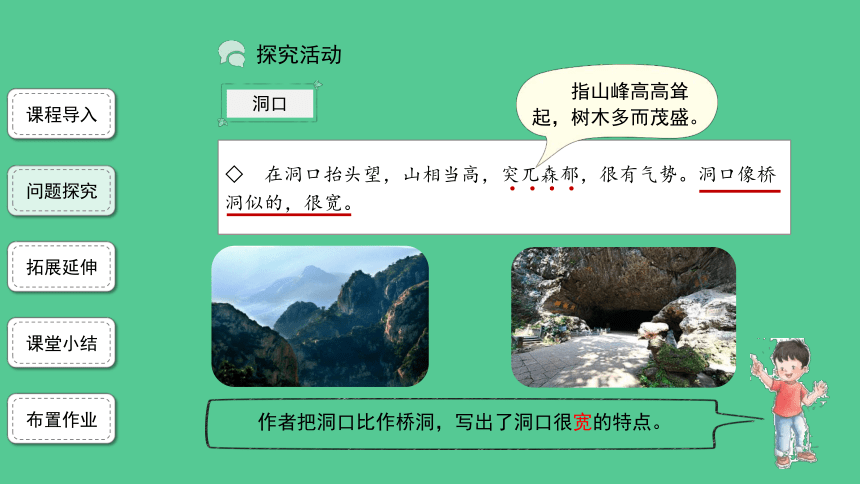

探究活动

◇ 在洞口抬头望,山相当高,突兀森郁,很有气势。洞口像桥洞似的,很宽。

洞口

作者把洞口比作桥洞,写出了洞口很宽的特点。

指山峰高高耸起,树木多而茂盛。

....

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

◇ 走进去,仿佛到了个大会堂,周围是石壁,头上是高高的石顶,在那里聚集一千或是八百人开个会,一定不觉得拥挤。泉水靠着洞口的右边往外流。这是外洞。

外洞

“仿佛到了个大会堂”,这里把外洞比作大会堂,让人感受到外洞的高大;“高高的石顶”,“高高”一词写出了外洞高的特点;“聚焦一千或是八百人开个会,一定不觉得拥挤”,这么多人在外洞也不拥挤也反映出了外洞的宽敞。

探究活动

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

◇ 虽说是孔隙,可也容得下一只小船进出。怎样小的小船呢?两个人并排仰卧,刚合适,再没法容第三个人,是这样小的小船。

这是一句设问句,先提出问题紧接着说出自己的看法,能够引起读者的关注和思考。这里可以让我们特别注意到小船特别小。

孔隙

这里通过具体、细致的描写,更突出了孔隙窄小的特点。

探究活动

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

◇ 我怀着好奇的心情独个儿仰卧在小船里,自以为从后脑到肩背,到臀部,到脚跟,没有一处不贴着船底了,才说一声“行了”,船就慢慢移动。

课文用了这几个“到”字,更能突出小船的小,侧面反映出孔隙的窄小。

◇ 我怀着好奇的心情独个儿仰卧在小船里,自以为身体紧紧贴着船底了,才说一声“行了”,船就慢慢移动。

对比

“自以为从后脑到肩背,到臀部,到脚跟,没有一处不贴着船底了”是作者在描写自己的真实感觉,突出孔隙窄小的特点。

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

◇ 眼前昏暗了,可是还能感觉左右和上方的山石似乎都在朝我挤压过来。我又感觉要是把头稍微抬起一点儿,准会撞破额角,擦伤鼻子。

作者在第⑤自然段主要写了孔隙狭小这个特点,重笔浓彩,把细致描写和自身的真实感受结合起来,更让我们体会到了孔隙的窄小。

这几个地方也是作者通过自身的真实感受来写孔隙的狭小。

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

探究活动

◇ 内洞一团漆黑,什么都看不见。工人提着汽油灯,也只能照见小小的一块地方,余外全是昏暗,不知道有多么宽广。

内洞

工人提着汽油灯都只能照见小小的一块地方,作者用这一情况来烘托出内洞的黑暗。

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

◇ 先看到的是蜿蜒在洞顶的双龙,一条黄龙,一条青龙。我顺着他的指点看,有点儿像。其他那些石钟乳和石笋,这是什么,那是什么,大都依据形状想象成神仙、动物以及宫室、器用,名目有四十多。这些石钟乳和石笋,形状变化多端,再加上颜色各异,即使不比作什么,也很值得观赏。

内洞有蜿蜒的双龙,还有形状变化多端、颜色各异的石钟乳和石笋,让人感觉非常神奇。

◇ 先看到的是蜿蜒在洞顶的双龙,一条黄龙,一条青龙。我顺着他的指点看,有点儿像。其他那些石钟乳和石笋,这是什么,那是什么,大都依据形状想象成神仙、动物以及宫室、器用,名目有四十多。这些石钟乳和石笋,形状变化多端,再加上颜色各异,即使不比作什么,也很值得观赏。

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

你似乎看到了怎么样的两条龙?

我看到了两条龙,一条金光闪闪,一条苍翠欲滴,它们一爪伸向天空,一爪按在地上,好像随时准备要腾飞。

◇ 先看到的是蜿蜒在洞顶的双龙,一条黄龙,一条青龙。我顺着他的指点看,有点儿像。其他那些石钟乳和石笋,这是什么,那是什么,大都依据形状想象成神仙、动物以及宫室、器用,名目有四十多。这些石钟乳和石笋,形状变化多端,再加上颜色各异,即使不比作什么,也很值得观赏。

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

.

.

事物的名称

石钟乳

石笋

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

你还想到有哪些名目?

我还想到了云彩、人物……

作者调动各种感官对这些景物进行的直观描写,让我们充分感受到了景色的奇特。

◇ 先看到的是蜿蜒在洞顶的双龙,一条黄龙,一条青龙。我顺着他的指点看,有点儿像。其他那些石钟乳和石笋,这是什么,那是什么,大都依据形状想象成神仙、动物以及宫室、器用,名目有四十多。这些石钟乳和石笋,形状变化多端,再加上颜色各异,即使不比作什么,也很值得观赏。

.

.

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

探究活动

⑦在洞里走了一转,觉得内洞比外洞大得多,大概有十来进房子那么大。

内洞

作者写“内洞比外洞大得多”,我们在之前的学习中已经知道外洞的特点是高大,现在内洞比外洞还要大得多,说明内洞更大,而且后面还说到“大概有十来进房子那么大”,这样也具体写出了内洞大的特点。

作者游览的地方

学习单

这些地方的特点

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

成果展示

洞口

宽

外洞

高大

孔隙

狭小

内洞

黑暗、宽广、神奇

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

默读课文,找找写泉水的句子。思考:作者为什么要写泉水?

探究任务

自主探究

默读课文,画出写泉水的句子。

思考:作者为什么要写泉水。

汇报交流,教师相机指导。

探究过程

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

探究活动

课文中写泉水的句子

◇ 一路迎着溪流。

◇ 入山大约五公里就来到双龙洞口,那溪流就是从洞里出来的。

◇ 泉水靠着洞口的右边往外流。

◇ 在外洞找泉水的来路,原来从靠左边的石壁下方的孔隙流出。

◇ 泉水靠着右边缓缓地流,声音轻轻的。上源在深黑的石洞里。

泉水和游览路线对照,游览顺序正好与泉水流出的方向相反,一方面是泉水引导着作者的行踪,另一方面,双线并存,使得文章的结构紧凑,浑然天成。

作者为什么要写泉水?

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

拓展链接

① ①这篇文章是按照游览顺序写的,作者的游览路线为:山脚下→盘山路旁→半山腰。

① ②山脚下,作者描写了田地里的花生和地瓜,重点描写了地瓜。作者抓住地瓜的样子和颜色写出了它的勃勃生机。

① ③盘山路旁,作者描绘了蒺藜和小草这两种景物。“密密、微微翘起、慢慢站立起来”等语句写出了小草顽强的斗志和旺盛的生命力。

岗山①

林子后面就是岗山。山脚下,是勤快的人开出的一方方田地,种着花生和地瓜,地瓜已拖了很长的秧,秧的根部是深绿色,梢部是浅绿色。②昨夜下了一场雨,我想那段浅绿的半尺长的秧子肯定是一个雨夜生长的。

往上,有石砌的盘山路。路边的岩石上贴着几棵蒺藜。几日前,还顶着一朵朵黄色的小花,如今却已结了果实,用手摸一摸它棱状的果实,硬硬的有些扎手。一块卧在那里的巨石,中间裂了一道直直的纹,像是用剑劈的。就在这条纹缝里,生出一溜密密的小草,像是要把分成两块的石头缝合。不知谁拔下了一把草放在石头上,草上的泥土被雨水冲掉,散着白色的根须,微微翘起,试图慢慢站立起来。③

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

④这些语气词使语言更生动,更亲切,更生活化,读起来很有趣。

.

.

.

.

沿着盘山路往上走,来到半山腰,尽收眼底的便是满目的景芝了。景芝正开了紫白色的碎花,有不少被雨水打落,撒了一地落英。还有拉拉秧,将没有生长植物的地方填满……其实山上拉拉秧并不是很多,田野里到处都是。如果你到田野里看看,田野的小路边啦,沟边啦,小河边啦,甚至河道里所有漫有水的地方,拉拉秧一丛一丛的,将所有的裸石覆住,那才叫壮观嘞! ④

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

记金华的双龙洞

叶圣陶

路上

洞口

外洞

孔隙

内洞

出洞

(宽)

(宽敞)

(窄小)

(黑暗、宽广、神奇)

细致描写+真实感受

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

课后作业

1.拓展阅读《苏州漫步(节选)》。

2.仿照课文,介绍一处自己熟悉的地方。

再见

记金华的双龙洞

第2课时

杜鹃

气势

聚集

拥挤

脚跟

移动

昏暗

挤压

登陆

宽广

石钟乳

石笋

上节课学习的词语你都会写了吗?

听写词语

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

心情

额角

观赏

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

记金华的双龙洞

游览顺序

路上

这节课,我们将继续跟随叶圣陶先生,去感受其他几处景物的特点,了解作者是怎样把这些景物特点写清楚的。

洞口

外洞

孔隙

内洞

出洞

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

学习目标

感受双龙洞各处景物的特点,了解课文是如何把重点景物写清楚的。

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

默读课文第4—7自然段,思考:作者游览了哪里?这些地方有什么特点?圈圈画画,写写批注。

探究任务

合作探究

默读课文第4—7自然段,圈画出作者游览的地点等,批注阅读感受,自主完成学习单。

小组交流,完善学习单。

小组汇报、全班交流,教师相机指导。

探究过程

探究活动

作者游览的地方

学习单

这些地方的特点

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

自主完成学习单。

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

探究活动

◇ 在洞口抬头望,山相当高,突兀森郁,很有气势。洞口像桥洞似的,很宽。

洞口

作者把洞口比作桥洞,写出了洞口很宽的特点。

指山峰高高耸起,树木多而茂盛。

....

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

◇ 走进去,仿佛到了个大会堂,周围是石壁,头上是高高的石顶,在那里聚集一千或是八百人开个会,一定不觉得拥挤。泉水靠着洞口的右边往外流。这是外洞。

外洞

“仿佛到了个大会堂”,这里把外洞比作大会堂,让人感受到外洞的高大;“高高的石顶”,“高高”一词写出了外洞高的特点;“聚焦一千或是八百人开个会,一定不觉得拥挤”,这么多人在外洞也不拥挤也反映出了外洞的宽敞。

探究活动

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

◇ 虽说是孔隙,可也容得下一只小船进出。怎样小的小船呢?两个人并排仰卧,刚合适,再没法容第三个人,是这样小的小船。

这是一句设问句,先提出问题紧接着说出自己的看法,能够引起读者的关注和思考。这里可以让我们特别注意到小船特别小。

孔隙

这里通过具体、细致的描写,更突出了孔隙窄小的特点。

探究活动

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

◇ 我怀着好奇的心情独个儿仰卧在小船里,自以为从后脑到肩背,到臀部,到脚跟,没有一处不贴着船底了,才说一声“行了”,船就慢慢移动。

课文用了这几个“到”字,更能突出小船的小,侧面反映出孔隙的窄小。

◇ 我怀着好奇的心情独个儿仰卧在小船里,自以为身体紧紧贴着船底了,才说一声“行了”,船就慢慢移动。

对比

“自以为从后脑到肩背,到臀部,到脚跟,没有一处不贴着船底了”是作者在描写自己的真实感觉,突出孔隙窄小的特点。

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

◇ 眼前昏暗了,可是还能感觉左右和上方的山石似乎都在朝我挤压过来。我又感觉要是把头稍微抬起一点儿,准会撞破额角,擦伤鼻子。

作者在第⑤自然段主要写了孔隙狭小这个特点,重笔浓彩,把细致描写和自身的真实感受结合起来,更让我们体会到了孔隙的窄小。

这几个地方也是作者通过自身的真实感受来写孔隙的狭小。

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

探究活动

◇ 内洞一团漆黑,什么都看不见。工人提着汽油灯,也只能照见小小的一块地方,余外全是昏暗,不知道有多么宽广。

内洞

工人提着汽油灯都只能照见小小的一块地方,作者用这一情况来烘托出内洞的黑暗。

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

◇ 先看到的是蜿蜒在洞顶的双龙,一条黄龙,一条青龙。我顺着他的指点看,有点儿像。其他那些石钟乳和石笋,这是什么,那是什么,大都依据形状想象成神仙、动物以及宫室、器用,名目有四十多。这些石钟乳和石笋,形状变化多端,再加上颜色各异,即使不比作什么,也很值得观赏。

内洞有蜿蜒的双龙,还有形状变化多端、颜色各异的石钟乳和石笋,让人感觉非常神奇。

◇ 先看到的是蜿蜒在洞顶的双龙,一条黄龙,一条青龙。我顺着他的指点看,有点儿像。其他那些石钟乳和石笋,这是什么,那是什么,大都依据形状想象成神仙、动物以及宫室、器用,名目有四十多。这些石钟乳和石笋,形状变化多端,再加上颜色各异,即使不比作什么,也很值得观赏。

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

你似乎看到了怎么样的两条龙?

我看到了两条龙,一条金光闪闪,一条苍翠欲滴,它们一爪伸向天空,一爪按在地上,好像随时准备要腾飞。

◇ 先看到的是蜿蜒在洞顶的双龙,一条黄龙,一条青龙。我顺着他的指点看,有点儿像。其他那些石钟乳和石笋,这是什么,那是什么,大都依据形状想象成神仙、动物以及宫室、器用,名目有四十多。这些石钟乳和石笋,形状变化多端,再加上颜色各异,即使不比作什么,也很值得观赏。

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

.

.

事物的名称

石钟乳

石笋

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

你还想到有哪些名目?

我还想到了云彩、人物……

作者调动各种感官对这些景物进行的直观描写,让我们充分感受到了景色的奇特。

◇ 先看到的是蜿蜒在洞顶的双龙,一条黄龙,一条青龙。我顺着他的指点看,有点儿像。其他那些石钟乳和石笋,这是什么,那是什么,大都依据形状想象成神仙、动物以及宫室、器用,名目有四十多。这些石钟乳和石笋,形状变化多端,再加上颜色各异,即使不比作什么,也很值得观赏。

.

.

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

探究活动

⑦在洞里走了一转,觉得内洞比外洞大得多,大概有十来进房子那么大。

内洞

作者写“内洞比外洞大得多”,我们在之前的学习中已经知道外洞的特点是高大,现在内洞比外洞还要大得多,说明内洞更大,而且后面还说到“大概有十来进房子那么大”,这样也具体写出了内洞大的特点。

作者游览的地方

学习单

这些地方的特点

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

成果展示

洞口

宽

外洞

高大

孔隙

狭小

内洞

黑暗、宽广、神奇

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

默读课文,找找写泉水的句子。思考:作者为什么要写泉水?

探究任务

自主探究

默读课文,画出写泉水的句子。

思考:作者为什么要写泉水。

汇报交流,教师相机指导。

探究过程

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

探究活动

课文中写泉水的句子

◇ 一路迎着溪流。

◇ 入山大约五公里就来到双龙洞口,那溪流就是从洞里出来的。

◇ 泉水靠着洞口的右边往外流。

◇ 在外洞找泉水的来路,原来从靠左边的石壁下方的孔隙流出。

◇ 泉水靠着右边缓缓地流,声音轻轻的。上源在深黑的石洞里。

泉水和游览路线对照,游览顺序正好与泉水流出的方向相反,一方面是泉水引导着作者的行踪,另一方面,双线并存,使得文章的结构紧凑,浑然天成。

作者为什么要写泉水?

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

拓展链接

① ①这篇文章是按照游览顺序写的,作者的游览路线为:山脚下→盘山路旁→半山腰。

① ②山脚下,作者描写了田地里的花生和地瓜,重点描写了地瓜。作者抓住地瓜的样子和颜色写出了它的勃勃生机。

① ③盘山路旁,作者描绘了蒺藜和小草这两种景物。“密密、微微翘起、慢慢站立起来”等语句写出了小草顽强的斗志和旺盛的生命力。

岗山①

林子后面就是岗山。山脚下,是勤快的人开出的一方方田地,种着花生和地瓜,地瓜已拖了很长的秧,秧的根部是深绿色,梢部是浅绿色。②昨夜下了一场雨,我想那段浅绿的半尺长的秧子肯定是一个雨夜生长的。

往上,有石砌的盘山路。路边的岩石上贴着几棵蒺藜。几日前,还顶着一朵朵黄色的小花,如今却已结了果实,用手摸一摸它棱状的果实,硬硬的有些扎手。一块卧在那里的巨石,中间裂了一道直直的纹,像是用剑劈的。就在这条纹缝里,生出一溜密密的小草,像是要把分成两块的石头缝合。不知谁拔下了一把草放在石头上,草上的泥土被雨水冲掉,散着白色的根须,微微翘起,试图慢慢站立起来。③

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

④这些语气词使语言更生动,更亲切,更生活化,读起来很有趣。

.

.

.

.

沿着盘山路往上走,来到半山腰,尽收眼底的便是满目的景芝了。景芝正开了紫白色的碎花,有不少被雨水打落,撒了一地落英。还有拉拉秧,将没有生长植物的地方填满……其实山上拉拉秧并不是很多,田野里到处都是。如果你到田野里看看,田野的小路边啦,沟边啦,小河边啦,甚至河道里所有漫有水的地方,拉拉秧一丛一丛的,将所有的裸石覆住,那才叫壮观嘞! ④

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

记金华的双龙洞

叶圣陶

路上

洞口

外洞

孔隙

内洞

出洞

(宽)

(宽敞)

(窄小)

(黑暗、宽广、神奇)

细致描写+真实感受

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

课后作业

1.拓展阅读《苏州漫步(节选)》。

2.仿照课文,介绍一处自己熟悉的地方。

再见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗词三首

- 2 乡下人家

- 3 天窗

- 4* 三月桃花水

- 口语交际:转述

- 习作:我的乐园

- 语文园地

- 第二单元

- 5 琥珀

- 6 飞向蓝天的恐龙

- 7 纳米技术就在我们身边

- 8* 千年梦圆在今朝

- 口语交际:说新闻

- 习作:我的奇思妙想

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 9 短诗三首

- 10 绿

- 11 白桦

- 12* 在天晴了的时候

- 语文园地

- 第四单元

- 13 猫

- 14 母鸡

- 15 白鹅

- 习作:我的动物朋友

- 语文园地

- 第五单元

- 16 海上日出

- 17 记金华的双龙洞

- 习作例文

- 习作:游____

- 第六单元

- 18 文言文二则

- 19 小英雄雨来(节选)

- 20* 我们家的男子汉

- 21* 芦花鞋

- 口语交际:朋友相处的秘诀

- 习作:我学会了____

- 语文园地

- 第七单元

- 22 古诗三首

- 23 “诺曼底”号遇难记

- 25* 挑山工

- 24* 黄继光

- 口语交际:自我介绍

- 习作:我的“自画像”

- 语文园地

- 第八单元

- 26 宝葫芦的秘密(节选)

- 27 巨人的花园

- 28* 海的女儿

- 习作:故事新编

- 语文园地