专题2《研究物质的基本方法》检测题(含解析)2022-2023学年上学期高一化学苏教版(2019)必修第一册

文档属性

| 名称 | 专题2《研究物质的基本方法》检测题(含解析)2022-2023学年上学期高一化学苏教版(2019)必修第一册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 119.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-07-04 10:36:10 | ||

图片预览

文档简介

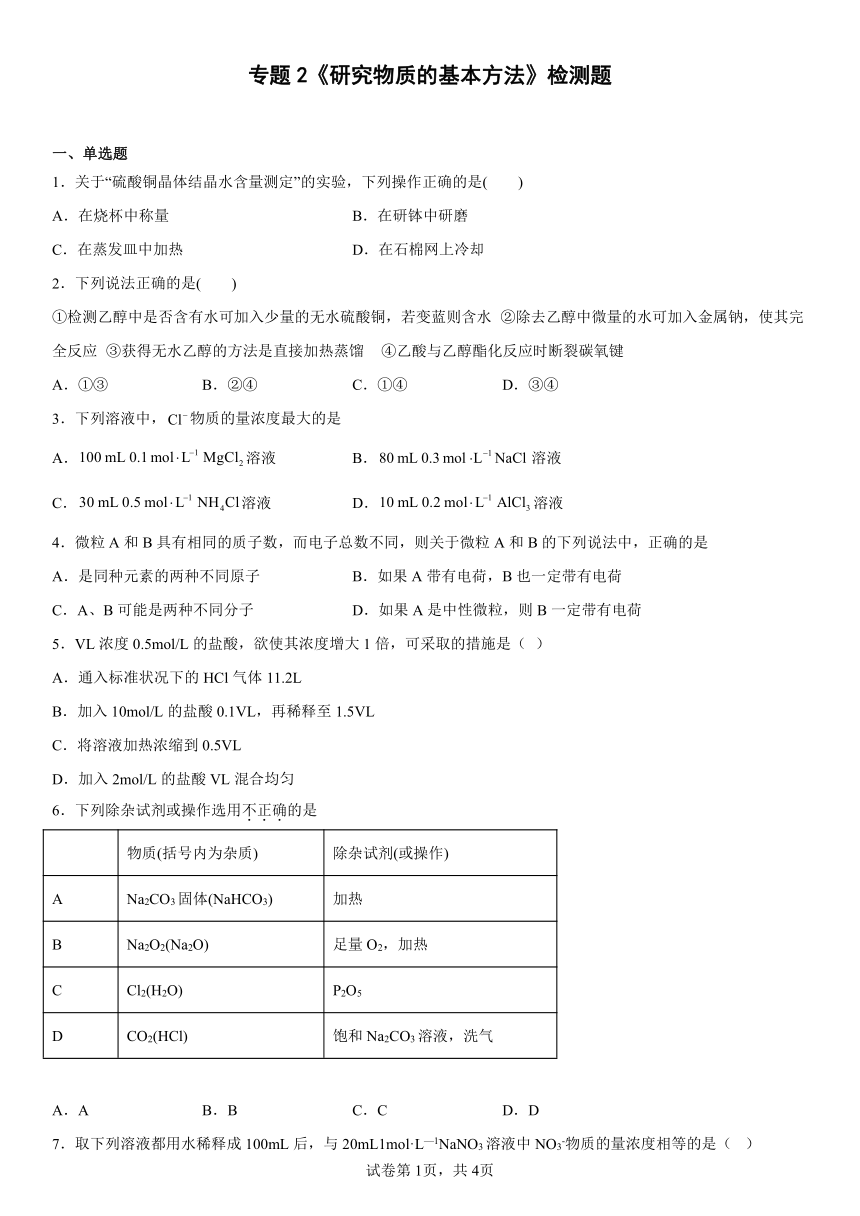

专题2《研究物质的基本方法》检测题

一、单选题

1.关于“硫酸铜晶体结晶水含量测定”的实验,下列操作正确的是( )

A.在烧杯中称量 B.在研钵中研磨

C.在蒸发皿中加热 D.在石棉网上冷却

2.下列说法正确的是( )

①检测乙醇中是否含有水可加入少量的无水硫酸铜,若变蓝则含水 ②除去乙醇中微量的水可加入金属钠,使其完全反应 ③获得无水乙醇的方法是直接加热蒸馏 ④乙酸与乙醇酯化反应时断裂碳氧键

A.①③ B.②④ C.①④ D.③④

3.下列溶液中,物质的量浓度最大的是

A.溶液 B.溶液

C.溶液 D.溶液

4.微粒A和B具有相同的质子数,而电子总数不同,则关于微粒A和B的下列说法中,正确的是

A.是同种元素的两种不同原子 B.如果A带有电荷,B也一定带有电荷

C.A、B可能是两种不同分子 D.如果A是中性微粒,则B一定带有电荷

5.VL浓度0.5mol/L的盐酸,欲使其浓度增大1倍,可采取的措施是( )

A.通入标准状况下的HCl气体11.2L

B.加入10mol/L的盐酸0.1VL,再稀释至1.5VL

C.将溶液加热浓缩到0.5VL

D.加入2mol/L的盐酸VL混合均匀

6.下列除杂试剂或操作选用不正确的是

物质(括号内为杂质) 除杂试剂(或操作)

A Na2CO3固体(NaHCO3) 加热

B Na2O2(Na2O) 足量O2,加热

C Cl2(H2O) P2O5

D CO2(HCl) 饱和Na2CO3溶液,洗气

A.A B.B C.C D.D

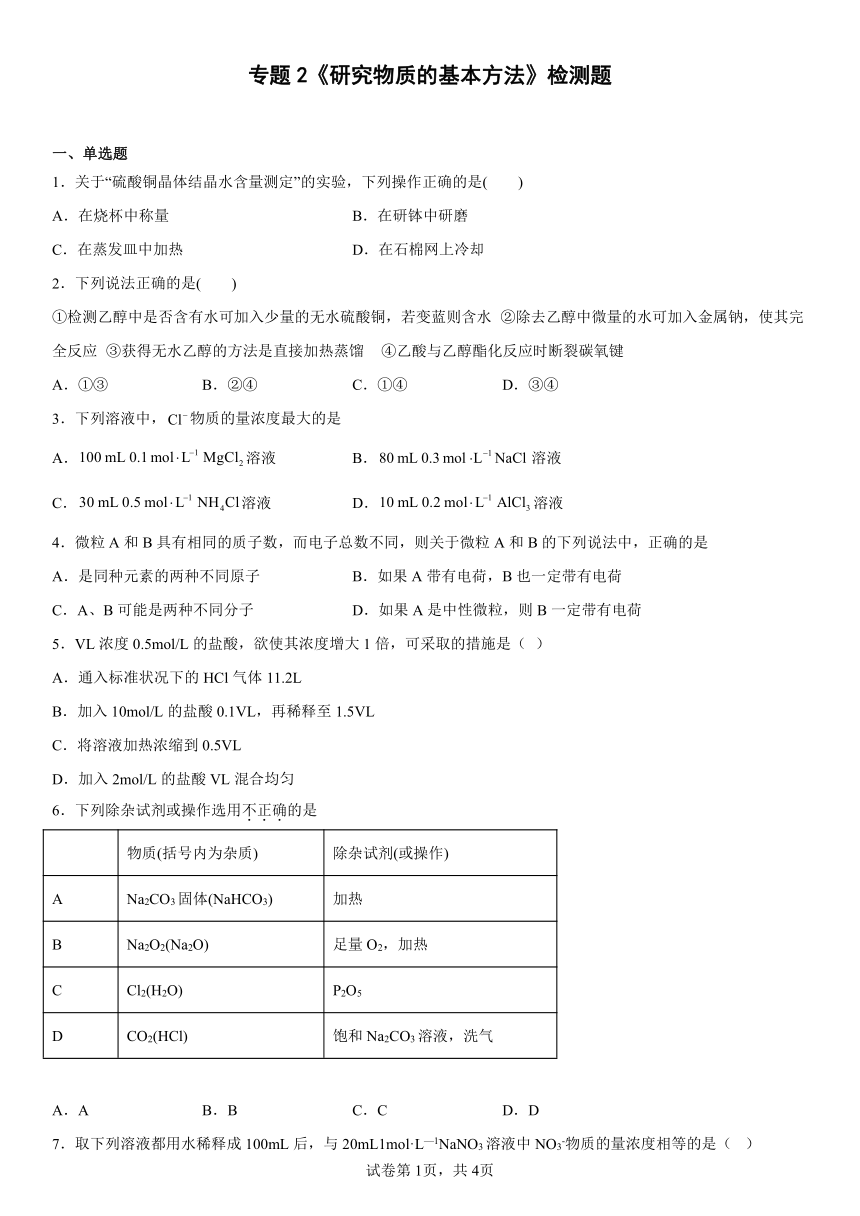

7.取下列溶液都用水稀释成100mL后,与20mL1mol·L—1NaNO3溶液中NO3-物质的量浓度相等的是( )

A.2 mL5mol·L—1 Mg(NO3)2溶液 B.10 mL5mol·L—1 Cu(NO3)2溶液

C.10 mL5mol·L—1 AgNO3溶液 D.5mL5mol·L—1 Al(NO3)3溶液

8.下列关于0.1mol·L-1硝酸钾溶液配制的说法中,错误的是

A.0.01mol KNO3溶于100mL水配制而成

B.0.05mol KNO3溶于水配制成500mL溶液

C.0.2mol·L-1KNO3溶液100mL稀释成200mL

D.0.1mol KNO3溶于水配制成1L溶液

9.下列关于溶液的说法正确的是。

A.溶液中的浓度为

B.取出一半溶液,浓度变为

C.将固体溶于水可配制

D.与溶液恰好完全反应

10.下列操作中正确的是( )

A.过滤时,玻璃棒与三层滤纸的一边接触

B.蒸发操作时,应使混合物中的水分完全蒸干后,才能停止加热

C.蒸馏操作时,冷凝管中的水流方向是上口进入,下口排除出

D.分液操作时,先将分液漏斗中下层液体从下口放出,再将上层液体从下口放出

11.用萃取法从碘水中分离碘,所用萃取剂应具有的性质是( )

①不和碘或水起化学反应 ②能溶于水 ③不溶于水 ④应是极性溶剂 ⑤应是非极性溶剂

A.①②⑤ B.②③④ C.①③⑤ D.①③④

12.关于中数字的描述正确的是

A.291是元素的相对原子质量

B.117是的中子数

C.117是的质子数

D.291是元素的质量数

二、填空题

13.粗盐中除含有Ca2+、Mg2+、SO42-等可溶性杂质外,还含有泥砂等不溶性杂质。

(1)检验溶液中含有SO42-的方法是_________________。

(2)将粗盐溶解过滤除去不溶性杂质后,在滤液中依次滴加过量NaOH溶液、BaCl2溶液和Na2CO3溶液,直至不再产生沉淀。这些操作的目的是_________________,滴加Na2CO3溶液时发生反应的化学方程式为________________。

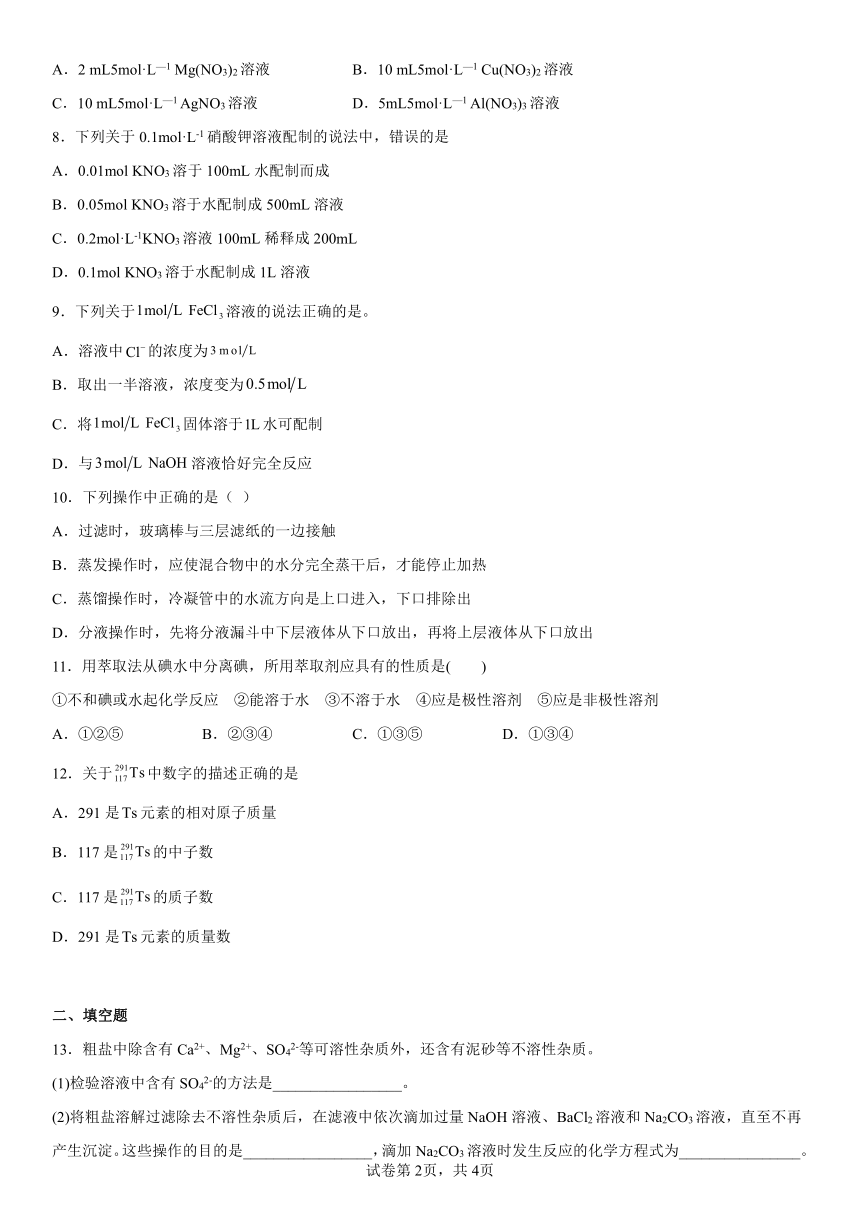

(3)用提纯后的NaCl固体配制100mL l.0mol/LNaCl溶液,所用仪器除托盘天平、烧杯、玻璃棒、药匙外,还需要___________(填仪器名称)。转移溶液时没有洗涤烧杯会造成所配溶液浓度偏______(填“高”或“低”,下同),定容时仰视刻度线会造成所配溶液浓度偏____________。

14.有下列物质的转化或分离方法:

A.溶解 B.裂解 C.分馏 D.裂化 E.干馏 F.蒸馏 G.电解 H.过滤 I.萃取

请将所选方法的字母代号填在横线上(每一项只填写一种最主要的方法)。

(1)把煤转化为焦炉气、煤焦油和焦炭等___________________。

(2)从原油中分离出汽油、煤油、柴油等___________________。

(3)将海水淡化________________________________________。

(4)除去粗盐溶液中的泥沙______________________________。

(5)从海水得到的无水MgCl2中提取金属镁_________________。

(6)从海水提溴获得的溴水中提取溴单质__________________。

15.将8gNaOH固体溶于50mL水中,再用蒸馏水稀释,配成1L溶液。请计算:

(1)所配1L溶液的物质的量浓度____________。

(2)从上述溶液中取出10mL,逐滴加入0.1mol/L的盐酸,当恰好完全中和时,求加入盐酸的体积______________。

16.配制0.5mol/L的NaOH溶液时,如果只存在下列问题,溶液的浓度如何变化?(填“偏高”、“偏低”、或“不变”)。

(1)称量NaOH固体时,天平的砝码粘有油污,其结果________________。

(2)向容量瓶中加蒸馏水超过了刻度线后,又用滴管把多出的部分吸走,其结果____。

(3)观察刻度线时仰视,其结果________________。

(4)所用容量瓶中已有少量蒸馏水,其结果___________________。

17.请从物质结构研究的历史中选取一个主题,仔细查阅资料,整理出参与研究的科学家所作的贡献,阐述研究的方法,体会科学家坚持不懈、敢于批判的精神_______。

18.氢氟酸可用于半导体工业,也常用来蚀刻玻璃,其刻蚀反应原理如下:6HF + Na2SiO3 =2NaF + SiF4↑+ 3H2O完成下列填空:

(1)根据HF的________(选填编号)大于H2O,可推断氟元素的非金属性强于氧元素。

A.酸性 B.熔沸点 C.稳定性 D.键的极性

(2)SiF4与甲烷结构相似,SiF4是含___键的_____分子(均选填“极性”或“非极性”)。刻蚀反应中的三种元素可组成同时含离子键和共价键的化合物,该化合物的电子式为__________。

(3)Si原子核外电子有_____种不同能量的电子,其中最高能量的电子处于______轨道。

(4)在相同条件下,Na2SiO3、CaSiO3分别与等浓度等体积的氢氟酸反应,两个反应原理相似,但前者的反应速率明显大于后者。原因是__________________________。

(5)同浓度的H2SO3和HF两溶液的pH为:H2SO3_____HF(选填“>”或“<”)。浓度均为0.01 mol/L 的H2SO3和HF的1L混合溶液中,通入0.02 mol NH3充分反应后,SO32-、HSO3-、F-、NH4+浓度从大到小的顺序为:____________________。

已知:H2SO3 Ki1=1.54×10-2 Ki2=1.02×10-7 HF Ki=6.8×10-4 NH3·H2O Ki=1.8×10-5

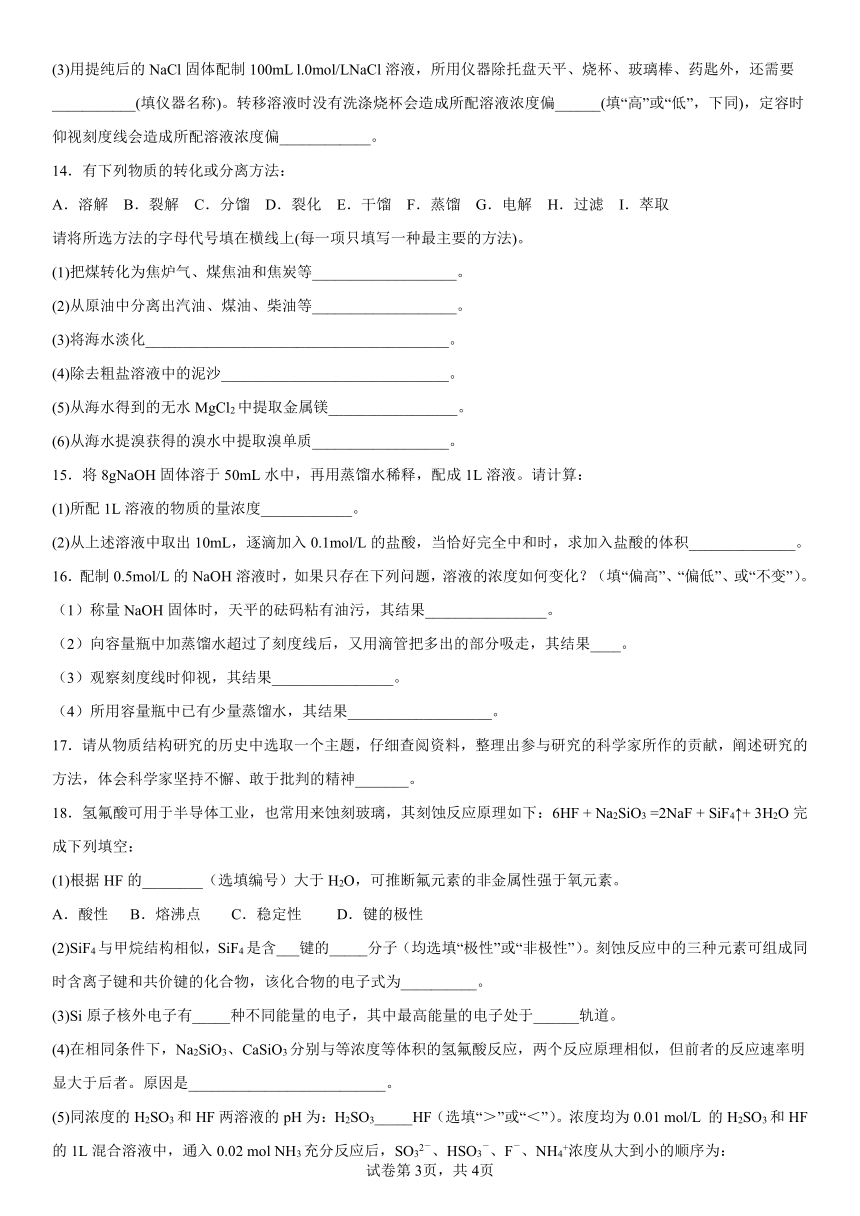

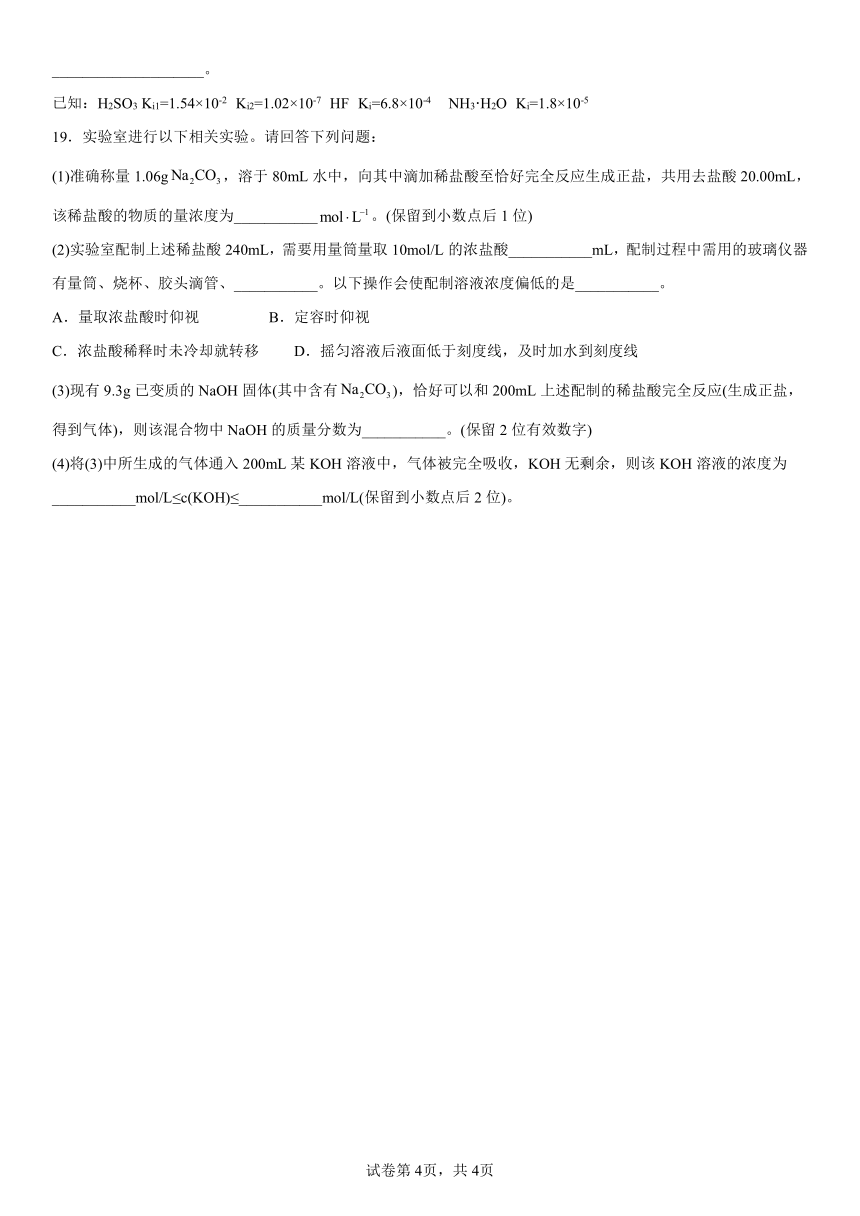

19.实验室进行以下相关实验。请回答下列问题:

(1)准确称量1.06g,溶于80mL水中,向其中滴加稀盐酸至恰好完全反应生成正盐,共用去盐酸20.00mL,该稀盐酸的物质的量浓度为___________。(保留到小数点后1位)

(2)实验室配制上述稀盐酸240mL,需要用量筒量取10mol/L的浓盐酸___________mL,配制过程中需用的玻璃仪器有量筒、烧杯、胶头滴管、___________。以下操作会使配制溶液浓度偏低的是___________。

A.量取浓盐酸时仰视 B.定容时仰视

C.浓盐酸稀释时未冷却就转移 D.摇匀溶液后液面低于刻度线,及时加水到刻度线

(3)现有9.3g已变质的NaOH固体(其中含有),恰好可以和200mL上述配制的稀盐酸完全反应(生成正盐,得到气体),则该混合物中NaOH的质量分数为___________。(保留2位有效数字)

(4)将(3)中所生成的气体通入200mL某KOH溶液中,气体被完全吸收,KOH无剩余,则该KOH溶液的浓度为___________mol/L≤c(KOH)≤___________mol/L(保留到小数点后2位)。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】A.实验是在瓷坩埚中称量,故A错误;

B.实验是在研钵中研磨,故B正确;

C.蒸发除去的是溶液中的溶剂,蒸发皿中加热的是液体,硫酸铜晶体是固体,不能用蒸发皿,故C错误;

D.瓷坩埚是放在干燥器里干燥的,故D错误;

答案选B。

2.C

【详解】①无水CuSO4遇水变蓝,用无水CuSO4可检验乙醇中是否有水存在,①正确;

②乙醇和水均与金属钠反应生成H2,所以不能用金属钠除去乙醇中微量的水,②错误;

③将含水的乙醇直接加热蒸馏,水也会挥发,所得乙醇不纯,通常先用生石灰吸水,然后再蒸馏,③错误;

④乙酸与乙醇发生酯化反应时,醇去氢原子,断裂氢氧键,酸去羟基,断裂碳氧键,④正确;

正确的有①④,答案选C。

【点睛】酯化反应的机理是:。

3.D

【详解】A. 溶液物质的量浓度为0.2mol·L-1;

B. 溶液物质的量浓度为0.3mol·L-1;

C. 溶液物质的量浓度为0.5mol·L-1;

D. 溶液物质的量浓度为0.6mol·L-1;

综上所述,D项所示氯离子浓度最大。

故选D。

4.D

【详解】A项、同种元素的两种不同原子的质子数和电子数都相同,故A错误;

B项、若A为Na+,Na+是带有电荷的阳离子,质子数为11、电子数为10,B可能是Na,Na是不带电荷的原子,质子数为11、电子数为11,故B错误;

C项、两种不同分子的质子数和电子数都相同,故C错误;

D项、若A为Na,Na是不带电荷的原子,质子数为11、电子数为11,质子数为11的B只能为Na+或NH4+,Na+或NH4+是带有电荷的阳离子,电子数为10,故D正确;

答案选D。

【点睛】

5.B

【详解】A项,标准状况下的11.2LHCl气体物质的量是0.5mol,向溶液中通入0.5molHCl后,溶液体积未知,所以溶液浓度不确定会增大一倍,A错误;

B项,VL浓度为0.5mol L-1的盐酸溶液中,溶质的物质的量是0.5Vmol,10mol L-1的盐酸溶液0.1VL,溶质的物质的量是Vmol,两者混合再稀释至1.5VL,则混合后物质的量浓度为:=1 mol/L,故B正确;

C项,加热浓缩盐酸溶液会造成溶质挥发,浓度不会增大为原来的一倍,故C错误;

D项,两种不同浓度的溶液混合后体积未知,无法计算浓度,故D错误;

故选B。

【点睛】本题考查物质的量浓度的有关计算,注意:①混合溶液浓度的计算方法:C=;②密度不同的溶液混合后,溶液的体积不能直接相加。

6.D

【详解】A.碳酸氢钠不稳定,受热分解能生成碳酸钠,故可用加热的方法除去碳酸钠中的碳酸氢钠,A正确;

B.氧化钠在加热的条件下与氧气反应生成过氧化钠,故在足量氧气和加热的条件下可除去过氧化钠中的氧化钠,B正确;

C.P2O5与水反应,与氯气不反应,故可用来除去氯气中的水,C正确;

D.二氧化碳能与碳酸钠溶液反应生成碳酸氢钠,除去二氧化碳中的氯化氢应该用饱和碳酸氢钠溶液,D错误;

故选D。

7.B

【详解】20mL1mol·L—1NaNO3溶液中NO3-物质的量浓度为1mol·L—1,

A.溶液用水稀释成100mL后,2 mL5mol·L—1 Mg(NO3)2溶液稀释后的浓度为:2 mL×5mol·L—1/100mL=0.1 mol·L—1,c(NO3-)=0.1 mol·L—1×2=0.2 mol·L—1,与20mL1mol·L—1NaNO3溶液中NO3-物质的量浓度不相等,故A错误;

B.溶液用水稀释成100mL后,10 mL5mol·L—1 Cu(NO3)2溶液释后的浓度为:10mL×5mol·L—1/100mL=0.5 mol·L—1,c(NO3-)=0.5mol·L—1×2=1mol·L—1,与20mL1mol·L—1NaNO3溶液中NO3-物质的量浓度相等,故B正确;

C. 溶液用水稀释成100mL 后,10 mL5mol·L—1 AgNO3溶液释后的浓度为:10mL×5mol·L—1/100mL=0.5mol·L—1,c(NO3-)=0.5mol·L—1×1=0.5mol·L—1,与20mL1mol·L—1NaNO3溶液中NO3-物质的量浓度不相等,故C错误;

D. 溶液用水稀释成100mL 后, 5mL5mol·L—1 Al(NO3)3溶液稀释后的浓度为:5mL×5mol·L—1/100mL=0.25mol·L—1,c(NO3-)=0.25mol·L—1×3=0.75mol·L—1,与20mL1mol·L—1NaNO3溶液中NO3-物质的量浓度不相等,故D错误;

故答案选B。

【点睛】对于一定浓度的电解质溶液,忽略离子水解因素外,某一离子浓度=该物质浓度×该物质所含该离子个数,与溶液的体积无关。

8.A

【详解】A.0.01mol KNO3溶于100mL水所得溶液的体积不是0.1L,浓度不是0.1mol·L-1,故选A;

B.0.05mol KNO3溶于水配制成500mL溶液,c=,故不选B;

C.0.2mol·L-1KNO3溶液100mL稀释成200mL,c=,故不选C;

D.0.1mol KNO3溶于水配制成1L溶液,c=,故不选D;

选A。

9.A

【详解】A.氯化铁在水中完全电离,则溶液中的浓度为,A正确;

B. 取出一半溶液,浓度不发生变化,溶液的浓度仍然为,B错误;

C.应将固体溶于适量水配成溶液,C错误;

D. 未知氯化铁溶液体积,难以计算溶液的体积,D错误;

答案选A。

10.A

【详解】A.过滤液体时,玻璃棒靠在三层滤纸的一边,主要是防止玻璃棒弄破滤纸,液体会顺着漏斗与滤纸间的夹缝流下,导致过滤失败,A正确;

B.蒸发操作时,不能蒸干,当出现大量固体时停止加热,利用余热加热,B错误;

C.蒸馏操作时,冷凝管中的水流方向是下口进入,上口排出,C错误;

D.分液操作时,先将分液漏斗中下层液体从下口放出,待到液体分界面时,关闭活塞,再将上层液体从上口倒出,D错误;

故合理选项是A。

11.C

【详解】萃取剂的选择应符合下列条件:溶质在萃取剂中的溶解度比在原溶剂中要大;萃取剂与原溶剂不相溶;萃取剂与溶质不反应,利用碘易溶于有机溶剂的性质来进行提取,选取的萃取剂(四氯化碳或苯)不和碘或水起化学反应,不溶于水,水是极性溶剂,四氯化碳和苯是非极性溶剂,符合条件的是①、③、⑤,答案选C。

12.C

【详解】A.291是原子的质量数,不能确定该元素的相对原子质量,A描述错误;

B.117是的质子数或原子序数,中子数为291-117=174,B描述错误;

C.117是的质子数,C描述正确;

D.291是原子的质量数,D描述错误;

答案为C。

13. 取少量溶液,滴加足量盐酸,再加入几滴氯化钡溶液,若有白色沉淀生成,则说明有SO42- 依次除去Mg2+、SO42-、Ca2+和多余的Ba2+ BaCl2+Na2CO3 = BaCO3↓+2NaCl、CaCl2+Na2CO3= CaCO3↓+2NaCl l00mL容量瓶、胶头滴管 低 低

【详解】(1)SO42-的检验通常选用盐酸和氯化钡溶液,方法是:取适量溶液于试管中,滴加足量盐酸,再滴加几滴BaCl2溶液,有白色沉淀生成,说明溶液中含有SO42-;

(2)滴加过量NaOH溶液使Mg2+完全沉淀而除去,滴加过量BaCl2溶液使SO42-完全沉淀而除去,滴加过量Na2CO3溶液使Ca2+和过量的Ba2+完全沉淀而除去,达到除去不溶性杂质的旷目的;滴加Na2CO3溶液时发生反应的化学方程式为BaCl2+Na2CO3 = BaCO3↓+2NaCl;CaCl2+Na2CO3 = CaCO3↓+2NaCl;

(3)配制一定物质的量浓度的溶液最重要的仪器是容量瓶以及定容时的胶头滴管,故所用仪器除托盘天平、烧杯、玻璃棒、药匙外,还需要100mL容量瓶和胶头滴管;转移溶液时没有洗涤烧杯,溶质部分损失,根据c=,可知,所配溶液浓度偏低;定容时仰视刻度线,则所加溶液体积偏大,根据c=,可知,造成所配溶液浓度偏低。

14. E C F H G F

【详解】(1)煤经干馏可得焦炉气、煤焦油和焦炭等,故答案为E;

(2)原油经分馏可得汽油、煤油、柴油,故答案为C;

(3)从海水中获取淡水,可用蒸馏的方法分离,加热时水蒸发,冷却后可得到纯净水,故答案为F;

(4)除去粗盐溶液中的泥沙,可用过滤的方法,故答案为H;

(5)Mg为活泼金属,工业用电解MgC12的方法制得单质Mg,故答案为G;

(6)海水提溴获得的溴水中,提取溴单质,可用萃取的方法,故答案为I。

15.(1)0.2mol/L

(2)20mL

【分析】根据n=,c=,结合HCl+NaOH=NaCl+H2O计算解答。

(1)

8gNaOH的物质的量为=0.2mol,所配1L溶液的物质的量浓度为=0.2mol/L,故答案为:0.2mol/L;

(2)

从上述溶液中取出10mL,溶液中含有的氢氧化钠的物质的量为0.01L×0.2mol/L=0.002mol,根据HCl+NaOH=NaCl+H2O,恰好完全中和,需要0.002molHCl,盐酸的体积为=0.02L=20 mL,故答案为:20mL。

16. 偏高 偏低 偏低 不变

【分析】分析操作对溶质物质的量、溶液体积的影响,根据c=分析操作对所配溶液的浓度的影响。

【详解】(1)称量NaOH固体时,天平的砝码粘有油污,导致称量的NaOH的质量偏大,根据n=,c=可知,最终使得配制的溶液浓度偏高;

答案是:偏高;

(2)向容量瓶中加蒸馏水超过了刻度线后,又把多余的部分吸走,溶质减少,根据c=可知,最终使得溶液浓度偏低;

答案是:偏低;

(3)仰视刻度线,导致溶液体积偏大,根据c=可知,溶液浓度偏低;

答案是:偏低;

(4)所用容量瓶中已有少量蒸馏水,对溶质的总量和溶液的总体积无影响,对结果无影响,浓度不变;

答案是:不变。

17.根据原子结构模型的演变可知:

(1)19世纪初,英国科学家道尔顿提出近代原子学说,他认为原子是微小的不可分割的实心球体;

(2)1897年,英国科学家汤姆生发现了电子,1904年提出“葡萄干面包式”的原子结构模型;

(3)1911年英国物理学家卢瑟福(汤姆生的学生)提出了带核的原子结构模型;

(4)1913年丹麦物理学家波尔(卢瑟福的学生)引入量子论观点,提出电子在一定轨道上运动的原子结构模型;

(5)奥地利物理学家薛定提出电子云模型(几率说).

【详解】根据原子结构模型的演变可知:

(1)19世纪初,英国科学家道尔顿提出近代原子学说,他认为原子是微小的不可分割的实心球体;

(2)1897年,英国科学家汤姆生发现了电子,1904年提出“葡萄干面包式”的原子结构模型;

(3)1911年英国物理学家卢瑟福(汤姆生的学生)提出了带核的原子结构模型;

(4)1913年丹麦物理学家波尔(卢瑟福的学生)引入量子论观点,提出电子在一定轨道上运动的原子结构模型;

(5)奥地利物理学家薛定提出电子云模型(几率说)。

18. cd 极性 非极性 5 3p NaF易溶于水,而CaF2难溶于水,会覆盖在固体表面,降低反应速率 < c(NH4+)> c(F- )>c(HSO3-)>c( SO32-)

【详解】(1)通过氢化物的稳定性可以判断非金属性强弱,氢化物的稳定性与键的极性有关,所以符合推断氟元素的非金属性强于氧元素条件的为cd;

(2)SiF4中硅原子和氟原子之间以极性共价键结合,SiF4与甲烷结构相似,甲烷为正四面体结构,所以SiF4从整个分子来看,电荷的分布是均匀的,对称的,为非极性分子,刻蚀反应中的三种元素可组成同时含离子键和共价键的化合物为氢氧化钠,其电子式为:;

(3)硅原子为14号元素,电子排布式1s22s22p63s23p2,共有5个轨道上排布电子,所以有5种不同能量的电子,原子核外电子是分层排布的,距离原子核越近能量越低,所以3p能量最高,故答案为5;3p;

(4)在相同条件下,Na2SiO3、CaSiO3分别与等浓度等体积的氢氟酸反应,Na2SiO3与氢氟酸反应生成的NaF易溶于水,而CaSiO3与氢氟酸反应生成的CaF2难溶于水,会覆盖在固体表面,降低反应速率,所以前者的反应速率明显大于后者,故答案为NaF易溶于水,而CaF2难溶于水,会覆盖在固体表面,降低反应速率;

(5)H2SO3的Ki1=1.54×10﹣2大于HF的Ki=6.8×10﹣4,所以同浓度,亚硫酸酸性强于氢氟酸,即pH小于氢氟酸,浓度均为0.01mol/L的H2SO3和HF的1L混合溶液中,通入0.02mol NH3充分反应后,生成等浓度的亚硫酸氢铵、氟化铵,HF的Ki=6.8×10﹣4大于NH3 H2O的Ki=1.8×10﹣5大于H2SO3的Ki2=1.02×10﹣7,所以亚硫酸氢根离子水解能力强于氟离子,溶液中离子浓度为:c(NH4+)>c(F﹣)>c(HSO3﹣)>c(SO32﹣)。

19.(1)1

(2) 25.0 250mL容量瓶 BD

(3)43.0%

(4) 0.25 0.5

【详解】(1)1.06 g Na2CO3 的物质的量 n(Na2CO3)==0.01 mol,根据反应方程式:2HCl+Na2CO3=2NaCl+CO2↑+H2O 可知,当二者恰好反应转化为正盐时消耗盐酸中 HCl 的物质的量 n(HCl)=2n(Na2CO3)=2×0.01 mol=0.02 mol,由于该盐酸的体积 20.00 mL,则该盐酸的物质的量浓度 c(HCl)==1 mol/L;

(2)实验室配制上述稀盐酸240mL,实验室没有240mL规格的容量瓶,必须配250mL,根据c1V1=c2V2,有0.25L1mol/L=V110mol/L,故需要用量筒量取10mol/L的浓盐酸25.0mL;

配制过程中需用的玻璃仪器除量筒、烧杯、玻璃棒外,还需要250mL容量瓶、胶头滴管,答案为250mL容量瓶;

A.量取浓盐酸时仰视,会增加溶质的物质的量,使溶液浓度偏高,选项A不符合;

B.定容时仰视观察液面,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,选项B符合;

C.浓盐酸稀释时未冷却就转移,冷却后溶液体积偏小,溶液浓度偏高,选项C不符合;

D.摇匀溶液后液面低于刻度线,及时加水到刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,选项D符合;

答案选BD;

(3)200 mL上述稀盐酸中HCl的物质的量n(HCl)=1 mol/L×0.2 L=0.2 mol,当其恰好反应转化为NaCl时,根据元素守恒可知n(NaCl)=n(HCl)=0.2 mol,假设混合物中NaOH、Na2CO3的物质的量分别是x、y,根据元素守恒可知x+2y=0.2 mol,40x+106y=9.3 g,解得x=0.1 mol,y=0.05 mol,故该混合物中NaOH的质量分数为:×100%=43.0%;

(4)由(3)可知n(Na2CO3)=0.05 mol,则根据C元素守恒可知其与盐酸反应产生的CO2的物质的量也是0.05 mol,将其通入KOH溶液中发生反应,可能产生K2CO3,也可能产生KHCO3,或者是两种盐的混合物。若完全转化为KHCO3,则n(KOH)=n(KHCO3)=n(CO2)=0.05 mol,由于溶液的体积是200 mL,则KOH溶液的浓度为c(KOH)==0.25 mol/L;若完全转化为K2CO3,则根据元素守恒可知n(KOH)=2n(K2CO3)=2n(CO2)=0.10 mol,由于溶液的体积是200 mL,则KOH溶液的浓度为c(KOH)==0.50 mol/L;若反应产生的盐中含有K2CO3、KHCO3,则KOH的浓度应该在0.25 mol/L与0.50 mol/L之间,故该KOH溶液的浓度范围是0.25 mol/L≤c(KOH)≤0.5 mol/L。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、单选题

1.关于“硫酸铜晶体结晶水含量测定”的实验,下列操作正确的是( )

A.在烧杯中称量 B.在研钵中研磨

C.在蒸发皿中加热 D.在石棉网上冷却

2.下列说法正确的是( )

①检测乙醇中是否含有水可加入少量的无水硫酸铜,若变蓝则含水 ②除去乙醇中微量的水可加入金属钠,使其完全反应 ③获得无水乙醇的方法是直接加热蒸馏 ④乙酸与乙醇酯化反应时断裂碳氧键

A.①③ B.②④ C.①④ D.③④

3.下列溶液中,物质的量浓度最大的是

A.溶液 B.溶液

C.溶液 D.溶液

4.微粒A和B具有相同的质子数,而电子总数不同,则关于微粒A和B的下列说法中,正确的是

A.是同种元素的两种不同原子 B.如果A带有电荷,B也一定带有电荷

C.A、B可能是两种不同分子 D.如果A是中性微粒,则B一定带有电荷

5.VL浓度0.5mol/L的盐酸,欲使其浓度增大1倍,可采取的措施是( )

A.通入标准状况下的HCl气体11.2L

B.加入10mol/L的盐酸0.1VL,再稀释至1.5VL

C.将溶液加热浓缩到0.5VL

D.加入2mol/L的盐酸VL混合均匀

6.下列除杂试剂或操作选用不正确的是

物质(括号内为杂质) 除杂试剂(或操作)

A Na2CO3固体(NaHCO3) 加热

B Na2O2(Na2O) 足量O2,加热

C Cl2(H2O) P2O5

D CO2(HCl) 饱和Na2CO3溶液,洗气

A.A B.B C.C D.D

7.取下列溶液都用水稀释成100mL后,与20mL1mol·L—1NaNO3溶液中NO3-物质的量浓度相等的是( )

A.2 mL5mol·L—1 Mg(NO3)2溶液 B.10 mL5mol·L—1 Cu(NO3)2溶液

C.10 mL5mol·L—1 AgNO3溶液 D.5mL5mol·L—1 Al(NO3)3溶液

8.下列关于0.1mol·L-1硝酸钾溶液配制的说法中,错误的是

A.0.01mol KNO3溶于100mL水配制而成

B.0.05mol KNO3溶于水配制成500mL溶液

C.0.2mol·L-1KNO3溶液100mL稀释成200mL

D.0.1mol KNO3溶于水配制成1L溶液

9.下列关于溶液的说法正确的是。

A.溶液中的浓度为

B.取出一半溶液,浓度变为

C.将固体溶于水可配制

D.与溶液恰好完全反应

10.下列操作中正确的是( )

A.过滤时,玻璃棒与三层滤纸的一边接触

B.蒸发操作时,应使混合物中的水分完全蒸干后,才能停止加热

C.蒸馏操作时,冷凝管中的水流方向是上口进入,下口排除出

D.分液操作时,先将分液漏斗中下层液体从下口放出,再将上层液体从下口放出

11.用萃取法从碘水中分离碘,所用萃取剂应具有的性质是( )

①不和碘或水起化学反应 ②能溶于水 ③不溶于水 ④应是极性溶剂 ⑤应是非极性溶剂

A.①②⑤ B.②③④ C.①③⑤ D.①③④

12.关于中数字的描述正确的是

A.291是元素的相对原子质量

B.117是的中子数

C.117是的质子数

D.291是元素的质量数

二、填空题

13.粗盐中除含有Ca2+、Mg2+、SO42-等可溶性杂质外,还含有泥砂等不溶性杂质。

(1)检验溶液中含有SO42-的方法是_________________。

(2)将粗盐溶解过滤除去不溶性杂质后,在滤液中依次滴加过量NaOH溶液、BaCl2溶液和Na2CO3溶液,直至不再产生沉淀。这些操作的目的是_________________,滴加Na2CO3溶液时发生反应的化学方程式为________________。

(3)用提纯后的NaCl固体配制100mL l.0mol/LNaCl溶液,所用仪器除托盘天平、烧杯、玻璃棒、药匙外,还需要___________(填仪器名称)。转移溶液时没有洗涤烧杯会造成所配溶液浓度偏______(填“高”或“低”,下同),定容时仰视刻度线会造成所配溶液浓度偏____________。

14.有下列物质的转化或分离方法:

A.溶解 B.裂解 C.分馏 D.裂化 E.干馏 F.蒸馏 G.电解 H.过滤 I.萃取

请将所选方法的字母代号填在横线上(每一项只填写一种最主要的方法)。

(1)把煤转化为焦炉气、煤焦油和焦炭等___________________。

(2)从原油中分离出汽油、煤油、柴油等___________________。

(3)将海水淡化________________________________________。

(4)除去粗盐溶液中的泥沙______________________________。

(5)从海水得到的无水MgCl2中提取金属镁_________________。

(6)从海水提溴获得的溴水中提取溴单质__________________。

15.将8gNaOH固体溶于50mL水中,再用蒸馏水稀释,配成1L溶液。请计算:

(1)所配1L溶液的物质的量浓度____________。

(2)从上述溶液中取出10mL,逐滴加入0.1mol/L的盐酸,当恰好完全中和时,求加入盐酸的体积______________。

16.配制0.5mol/L的NaOH溶液时,如果只存在下列问题,溶液的浓度如何变化?(填“偏高”、“偏低”、或“不变”)。

(1)称量NaOH固体时,天平的砝码粘有油污,其结果________________。

(2)向容量瓶中加蒸馏水超过了刻度线后,又用滴管把多出的部分吸走,其结果____。

(3)观察刻度线时仰视,其结果________________。

(4)所用容量瓶中已有少量蒸馏水,其结果___________________。

17.请从物质结构研究的历史中选取一个主题,仔细查阅资料,整理出参与研究的科学家所作的贡献,阐述研究的方法,体会科学家坚持不懈、敢于批判的精神_______。

18.氢氟酸可用于半导体工业,也常用来蚀刻玻璃,其刻蚀反应原理如下:6HF + Na2SiO3 =2NaF + SiF4↑+ 3H2O完成下列填空:

(1)根据HF的________(选填编号)大于H2O,可推断氟元素的非金属性强于氧元素。

A.酸性 B.熔沸点 C.稳定性 D.键的极性

(2)SiF4与甲烷结构相似,SiF4是含___键的_____分子(均选填“极性”或“非极性”)。刻蚀反应中的三种元素可组成同时含离子键和共价键的化合物,该化合物的电子式为__________。

(3)Si原子核外电子有_____种不同能量的电子,其中最高能量的电子处于______轨道。

(4)在相同条件下,Na2SiO3、CaSiO3分别与等浓度等体积的氢氟酸反应,两个反应原理相似,但前者的反应速率明显大于后者。原因是__________________________。

(5)同浓度的H2SO3和HF两溶液的pH为:H2SO3_____HF(选填“>”或“<”)。浓度均为0.01 mol/L 的H2SO3和HF的1L混合溶液中,通入0.02 mol NH3充分反应后,SO32-、HSO3-、F-、NH4+浓度从大到小的顺序为:____________________。

已知:H2SO3 Ki1=1.54×10-2 Ki2=1.02×10-7 HF Ki=6.8×10-4 NH3·H2O Ki=1.8×10-5

19.实验室进行以下相关实验。请回答下列问题:

(1)准确称量1.06g,溶于80mL水中,向其中滴加稀盐酸至恰好完全反应生成正盐,共用去盐酸20.00mL,该稀盐酸的物质的量浓度为___________。(保留到小数点后1位)

(2)实验室配制上述稀盐酸240mL,需要用量筒量取10mol/L的浓盐酸___________mL,配制过程中需用的玻璃仪器有量筒、烧杯、胶头滴管、___________。以下操作会使配制溶液浓度偏低的是___________。

A.量取浓盐酸时仰视 B.定容时仰视

C.浓盐酸稀释时未冷却就转移 D.摇匀溶液后液面低于刻度线,及时加水到刻度线

(3)现有9.3g已变质的NaOH固体(其中含有),恰好可以和200mL上述配制的稀盐酸完全反应(生成正盐,得到气体),则该混合物中NaOH的质量分数为___________。(保留2位有效数字)

(4)将(3)中所生成的气体通入200mL某KOH溶液中,气体被完全吸收,KOH无剩余,则该KOH溶液的浓度为___________mol/L≤c(KOH)≤___________mol/L(保留到小数点后2位)。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】A.实验是在瓷坩埚中称量,故A错误;

B.实验是在研钵中研磨,故B正确;

C.蒸发除去的是溶液中的溶剂,蒸发皿中加热的是液体,硫酸铜晶体是固体,不能用蒸发皿,故C错误;

D.瓷坩埚是放在干燥器里干燥的,故D错误;

答案选B。

2.C

【详解】①无水CuSO4遇水变蓝,用无水CuSO4可检验乙醇中是否有水存在,①正确;

②乙醇和水均与金属钠反应生成H2,所以不能用金属钠除去乙醇中微量的水,②错误;

③将含水的乙醇直接加热蒸馏,水也会挥发,所得乙醇不纯,通常先用生石灰吸水,然后再蒸馏,③错误;

④乙酸与乙醇发生酯化反应时,醇去氢原子,断裂氢氧键,酸去羟基,断裂碳氧键,④正确;

正确的有①④,答案选C。

【点睛】酯化反应的机理是:。

3.D

【详解】A. 溶液物质的量浓度为0.2mol·L-1;

B. 溶液物质的量浓度为0.3mol·L-1;

C. 溶液物质的量浓度为0.5mol·L-1;

D. 溶液物质的量浓度为0.6mol·L-1;

综上所述,D项所示氯离子浓度最大。

故选D。

4.D

【详解】A项、同种元素的两种不同原子的质子数和电子数都相同,故A错误;

B项、若A为Na+,Na+是带有电荷的阳离子,质子数为11、电子数为10,B可能是Na,Na是不带电荷的原子,质子数为11、电子数为11,故B错误;

C项、两种不同分子的质子数和电子数都相同,故C错误;

D项、若A为Na,Na是不带电荷的原子,质子数为11、电子数为11,质子数为11的B只能为Na+或NH4+,Na+或NH4+是带有电荷的阳离子,电子数为10,故D正确;

答案选D。

【点睛】

5.B

【详解】A项,标准状况下的11.2LHCl气体物质的量是0.5mol,向溶液中通入0.5molHCl后,溶液体积未知,所以溶液浓度不确定会增大一倍,A错误;

B项,VL浓度为0.5mol L-1的盐酸溶液中,溶质的物质的量是0.5Vmol,10mol L-1的盐酸溶液0.1VL,溶质的物质的量是Vmol,两者混合再稀释至1.5VL,则混合后物质的量浓度为:=1 mol/L,故B正确;

C项,加热浓缩盐酸溶液会造成溶质挥发,浓度不会增大为原来的一倍,故C错误;

D项,两种不同浓度的溶液混合后体积未知,无法计算浓度,故D错误;

故选B。

【点睛】本题考查物质的量浓度的有关计算,注意:①混合溶液浓度的计算方法:C=;②密度不同的溶液混合后,溶液的体积不能直接相加。

6.D

【详解】A.碳酸氢钠不稳定,受热分解能生成碳酸钠,故可用加热的方法除去碳酸钠中的碳酸氢钠,A正确;

B.氧化钠在加热的条件下与氧气反应生成过氧化钠,故在足量氧气和加热的条件下可除去过氧化钠中的氧化钠,B正确;

C.P2O5与水反应,与氯气不反应,故可用来除去氯气中的水,C正确;

D.二氧化碳能与碳酸钠溶液反应生成碳酸氢钠,除去二氧化碳中的氯化氢应该用饱和碳酸氢钠溶液,D错误;

故选D。

7.B

【详解】20mL1mol·L—1NaNO3溶液中NO3-物质的量浓度为1mol·L—1,

A.溶液用水稀释成100mL后,2 mL5mol·L—1 Mg(NO3)2溶液稀释后的浓度为:2 mL×5mol·L—1/100mL=0.1 mol·L—1,c(NO3-)=0.1 mol·L—1×2=0.2 mol·L—1,与20mL1mol·L—1NaNO3溶液中NO3-物质的量浓度不相等,故A错误;

B.溶液用水稀释成100mL后,10 mL5mol·L—1 Cu(NO3)2溶液释后的浓度为:10mL×5mol·L—1/100mL=0.5 mol·L—1,c(NO3-)=0.5mol·L—1×2=1mol·L—1,与20mL1mol·L—1NaNO3溶液中NO3-物质的量浓度相等,故B正确;

C. 溶液用水稀释成100mL 后,10 mL5mol·L—1 AgNO3溶液释后的浓度为:10mL×5mol·L—1/100mL=0.5mol·L—1,c(NO3-)=0.5mol·L—1×1=0.5mol·L—1,与20mL1mol·L—1NaNO3溶液中NO3-物质的量浓度不相等,故C错误;

D. 溶液用水稀释成100mL 后, 5mL5mol·L—1 Al(NO3)3溶液稀释后的浓度为:5mL×5mol·L—1/100mL=0.25mol·L—1,c(NO3-)=0.25mol·L—1×3=0.75mol·L—1,与20mL1mol·L—1NaNO3溶液中NO3-物质的量浓度不相等,故D错误;

故答案选B。

【点睛】对于一定浓度的电解质溶液,忽略离子水解因素外,某一离子浓度=该物质浓度×该物质所含该离子个数,与溶液的体积无关。

8.A

【详解】A.0.01mol KNO3溶于100mL水所得溶液的体积不是0.1L,浓度不是0.1mol·L-1,故选A;

B.0.05mol KNO3溶于水配制成500mL溶液,c=,故不选B;

C.0.2mol·L-1KNO3溶液100mL稀释成200mL,c=,故不选C;

D.0.1mol KNO3溶于水配制成1L溶液,c=,故不选D;

选A。

9.A

【详解】A.氯化铁在水中完全电离,则溶液中的浓度为,A正确;

B. 取出一半溶液,浓度不发生变化,溶液的浓度仍然为,B错误;

C.应将固体溶于适量水配成溶液,C错误;

D. 未知氯化铁溶液体积,难以计算溶液的体积,D错误;

答案选A。

10.A

【详解】A.过滤液体时,玻璃棒靠在三层滤纸的一边,主要是防止玻璃棒弄破滤纸,液体会顺着漏斗与滤纸间的夹缝流下,导致过滤失败,A正确;

B.蒸发操作时,不能蒸干,当出现大量固体时停止加热,利用余热加热,B错误;

C.蒸馏操作时,冷凝管中的水流方向是下口进入,上口排出,C错误;

D.分液操作时,先将分液漏斗中下层液体从下口放出,待到液体分界面时,关闭活塞,再将上层液体从上口倒出,D错误;

故合理选项是A。

11.C

【详解】萃取剂的选择应符合下列条件:溶质在萃取剂中的溶解度比在原溶剂中要大;萃取剂与原溶剂不相溶;萃取剂与溶质不反应,利用碘易溶于有机溶剂的性质来进行提取,选取的萃取剂(四氯化碳或苯)不和碘或水起化学反应,不溶于水,水是极性溶剂,四氯化碳和苯是非极性溶剂,符合条件的是①、③、⑤,答案选C。

12.C

【详解】A.291是原子的质量数,不能确定该元素的相对原子质量,A描述错误;

B.117是的质子数或原子序数,中子数为291-117=174,B描述错误;

C.117是的质子数,C描述正确;

D.291是原子的质量数,D描述错误;

答案为C。

13. 取少量溶液,滴加足量盐酸,再加入几滴氯化钡溶液,若有白色沉淀生成,则说明有SO42- 依次除去Mg2+、SO42-、Ca2+和多余的Ba2+ BaCl2+Na2CO3 = BaCO3↓+2NaCl、CaCl2+Na2CO3= CaCO3↓+2NaCl l00mL容量瓶、胶头滴管 低 低

【详解】(1)SO42-的检验通常选用盐酸和氯化钡溶液,方法是:取适量溶液于试管中,滴加足量盐酸,再滴加几滴BaCl2溶液,有白色沉淀生成,说明溶液中含有SO42-;

(2)滴加过量NaOH溶液使Mg2+完全沉淀而除去,滴加过量BaCl2溶液使SO42-完全沉淀而除去,滴加过量Na2CO3溶液使Ca2+和过量的Ba2+完全沉淀而除去,达到除去不溶性杂质的旷目的;滴加Na2CO3溶液时发生反应的化学方程式为BaCl2+Na2CO3 = BaCO3↓+2NaCl;CaCl2+Na2CO3 = CaCO3↓+2NaCl;

(3)配制一定物质的量浓度的溶液最重要的仪器是容量瓶以及定容时的胶头滴管,故所用仪器除托盘天平、烧杯、玻璃棒、药匙外,还需要100mL容量瓶和胶头滴管;转移溶液时没有洗涤烧杯,溶质部分损失,根据c=,可知,所配溶液浓度偏低;定容时仰视刻度线,则所加溶液体积偏大,根据c=,可知,造成所配溶液浓度偏低。

14. E C F H G F

【详解】(1)煤经干馏可得焦炉气、煤焦油和焦炭等,故答案为E;

(2)原油经分馏可得汽油、煤油、柴油,故答案为C;

(3)从海水中获取淡水,可用蒸馏的方法分离,加热时水蒸发,冷却后可得到纯净水,故答案为F;

(4)除去粗盐溶液中的泥沙,可用过滤的方法,故答案为H;

(5)Mg为活泼金属,工业用电解MgC12的方法制得单质Mg,故答案为G;

(6)海水提溴获得的溴水中,提取溴单质,可用萃取的方法,故答案为I。

15.(1)0.2mol/L

(2)20mL

【分析】根据n=,c=,结合HCl+NaOH=NaCl+H2O计算解答。

(1)

8gNaOH的物质的量为=0.2mol,所配1L溶液的物质的量浓度为=0.2mol/L,故答案为:0.2mol/L;

(2)

从上述溶液中取出10mL,溶液中含有的氢氧化钠的物质的量为0.01L×0.2mol/L=0.002mol,根据HCl+NaOH=NaCl+H2O,恰好完全中和,需要0.002molHCl,盐酸的体积为=0.02L=20 mL,故答案为:20mL。

16. 偏高 偏低 偏低 不变

【分析】分析操作对溶质物质的量、溶液体积的影响,根据c=分析操作对所配溶液的浓度的影响。

【详解】(1)称量NaOH固体时,天平的砝码粘有油污,导致称量的NaOH的质量偏大,根据n=,c=可知,最终使得配制的溶液浓度偏高;

答案是:偏高;

(2)向容量瓶中加蒸馏水超过了刻度线后,又把多余的部分吸走,溶质减少,根据c=可知,最终使得溶液浓度偏低;

答案是:偏低;

(3)仰视刻度线,导致溶液体积偏大,根据c=可知,溶液浓度偏低;

答案是:偏低;

(4)所用容量瓶中已有少量蒸馏水,对溶质的总量和溶液的总体积无影响,对结果无影响,浓度不变;

答案是:不变。

17.根据原子结构模型的演变可知:

(1)19世纪初,英国科学家道尔顿提出近代原子学说,他认为原子是微小的不可分割的实心球体;

(2)1897年,英国科学家汤姆生发现了电子,1904年提出“葡萄干面包式”的原子结构模型;

(3)1911年英国物理学家卢瑟福(汤姆生的学生)提出了带核的原子结构模型;

(4)1913年丹麦物理学家波尔(卢瑟福的学生)引入量子论观点,提出电子在一定轨道上运动的原子结构模型;

(5)奥地利物理学家薛定提出电子云模型(几率说).

【详解】根据原子结构模型的演变可知:

(1)19世纪初,英国科学家道尔顿提出近代原子学说,他认为原子是微小的不可分割的实心球体;

(2)1897年,英国科学家汤姆生发现了电子,1904年提出“葡萄干面包式”的原子结构模型;

(3)1911年英国物理学家卢瑟福(汤姆生的学生)提出了带核的原子结构模型;

(4)1913年丹麦物理学家波尔(卢瑟福的学生)引入量子论观点,提出电子在一定轨道上运动的原子结构模型;

(5)奥地利物理学家薛定提出电子云模型(几率说)。

18. cd 极性 非极性 5 3p NaF易溶于水,而CaF2难溶于水,会覆盖在固体表面,降低反应速率 < c(NH4+)> c(F- )>c(HSO3-)>c( SO32-)

【详解】(1)通过氢化物的稳定性可以判断非金属性强弱,氢化物的稳定性与键的极性有关,所以符合推断氟元素的非金属性强于氧元素条件的为cd;

(2)SiF4中硅原子和氟原子之间以极性共价键结合,SiF4与甲烷结构相似,甲烷为正四面体结构,所以SiF4从整个分子来看,电荷的分布是均匀的,对称的,为非极性分子,刻蚀反应中的三种元素可组成同时含离子键和共价键的化合物为氢氧化钠,其电子式为:;

(3)硅原子为14号元素,电子排布式1s22s22p63s23p2,共有5个轨道上排布电子,所以有5种不同能量的电子,原子核外电子是分层排布的,距离原子核越近能量越低,所以3p能量最高,故答案为5;3p;

(4)在相同条件下,Na2SiO3、CaSiO3分别与等浓度等体积的氢氟酸反应,Na2SiO3与氢氟酸反应生成的NaF易溶于水,而CaSiO3与氢氟酸反应生成的CaF2难溶于水,会覆盖在固体表面,降低反应速率,所以前者的反应速率明显大于后者,故答案为NaF易溶于水,而CaF2难溶于水,会覆盖在固体表面,降低反应速率;

(5)H2SO3的Ki1=1.54×10﹣2大于HF的Ki=6.8×10﹣4,所以同浓度,亚硫酸酸性强于氢氟酸,即pH小于氢氟酸,浓度均为0.01mol/L的H2SO3和HF的1L混合溶液中,通入0.02mol NH3充分反应后,生成等浓度的亚硫酸氢铵、氟化铵,HF的Ki=6.8×10﹣4大于NH3 H2O的Ki=1.8×10﹣5大于H2SO3的Ki2=1.02×10﹣7,所以亚硫酸氢根离子水解能力强于氟离子,溶液中离子浓度为:c(NH4+)>c(F﹣)>c(HSO3﹣)>c(SO32﹣)。

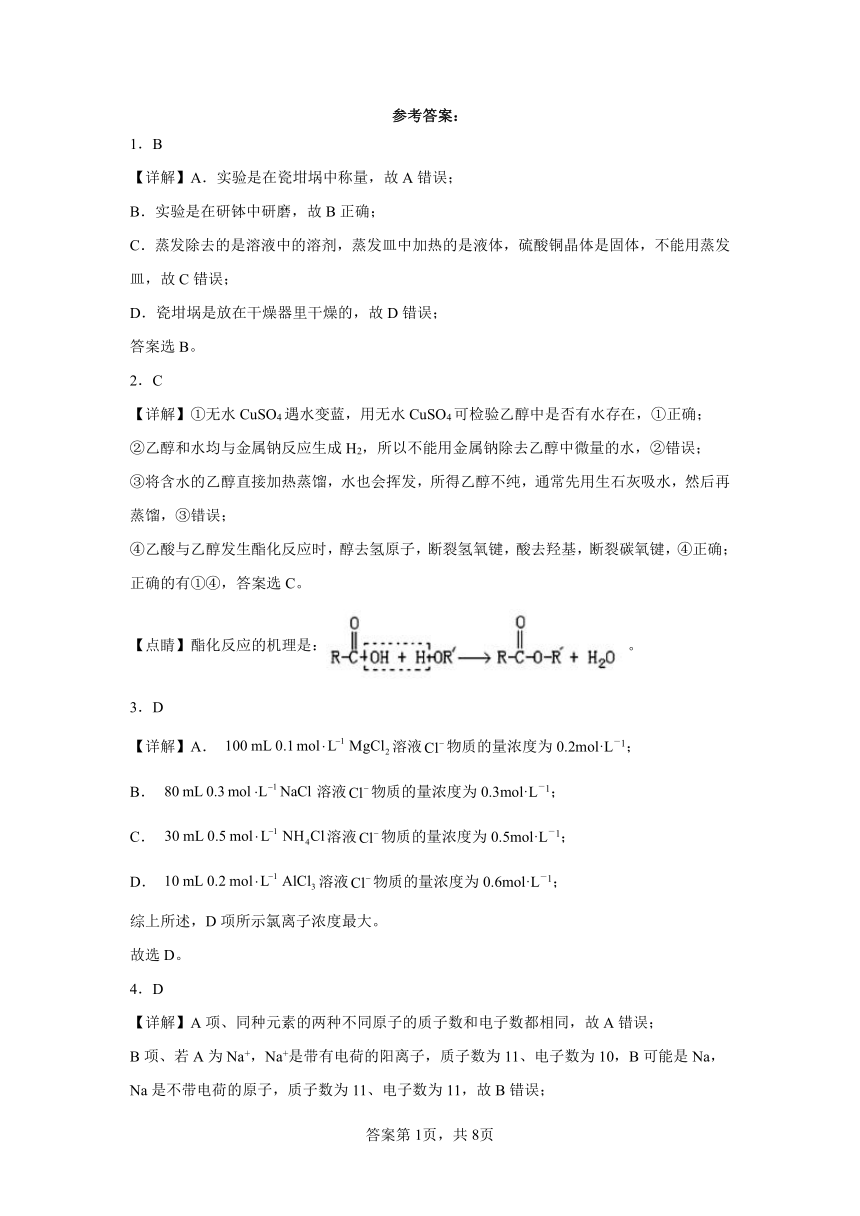

19.(1)1

(2) 25.0 250mL容量瓶 BD

(3)43.0%

(4) 0.25 0.5

【详解】(1)1.06 g Na2CO3 的物质的量 n(Na2CO3)==0.01 mol,根据反应方程式:2HCl+Na2CO3=2NaCl+CO2↑+H2O 可知,当二者恰好反应转化为正盐时消耗盐酸中 HCl 的物质的量 n(HCl)=2n(Na2CO3)=2×0.01 mol=0.02 mol,由于该盐酸的体积 20.00 mL,则该盐酸的物质的量浓度 c(HCl)==1 mol/L;

(2)实验室配制上述稀盐酸240mL,实验室没有240mL规格的容量瓶,必须配250mL,根据c1V1=c2V2,有0.25L1mol/L=V110mol/L,故需要用量筒量取10mol/L的浓盐酸25.0mL;

配制过程中需用的玻璃仪器除量筒、烧杯、玻璃棒外,还需要250mL容量瓶、胶头滴管,答案为250mL容量瓶;

A.量取浓盐酸时仰视,会增加溶质的物质的量,使溶液浓度偏高,选项A不符合;

B.定容时仰视观察液面,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,选项B符合;

C.浓盐酸稀释时未冷却就转移,冷却后溶液体积偏小,溶液浓度偏高,选项C不符合;

D.摇匀溶液后液面低于刻度线,及时加水到刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,选项D符合;

答案选BD;

(3)200 mL上述稀盐酸中HCl的物质的量n(HCl)=1 mol/L×0.2 L=0.2 mol,当其恰好反应转化为NaCl时,根据元素守恒可知n(NaCl)=n(HCl)=0.2 mol,假设混合物中NaOH、Na2CO3的物质的量分别是x、y,根据元素守恒可知x+2y=0.2 mol,40x+106y=9.3 g,解得x=0.1 mol,y=0.05 mol,故该混合物中NaOH的质量分数为:×100%=43.0%;

(4)由(3)可知n(Na2CO3)=0.05 mol,则根据C元素守恒可知其与盐酸反应产生的CO2的物质的量也是0.05 mol,将其通入KOH溶液中发生反应,可能产生K2CO3,也可能产生KHCO3,或者是两种盐的混合物。若完全转化为KHCO3,则n(KOH)=n(KHCO3)=n(CO2)=0.05 mol,由于溶液的体积是200 mL,则KOH溶液的浓度为c(KOH)==0.25 mol/L;若完全转化为K2CO3,则根据元素守恒可知n(KOH)=2n(K2CO3)=2n(CO2)=0.10 mol,由于溶液的体积是200 mL,则KOH溶液的浓度为c(KOH)==0.50 mol/L;若反应产生的盐中含有K2CO3、KHCO3,则KOH的浓度应该在0.25 mol/L与0.50 mol/L之间,故该KOH溶液的浓度范围是0.25 mol/L≤c(KOH)≤0.5 mol/L。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页