配套新教材-高中语文-统编版-选择性必修下册 第二单元 第8课 茶馆(节选) 教学课件(共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 配套新教材-高中语文-统编版-选择性必修下册 第二单元 第8课 茶馆(节选) 教学课件(共24张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 700.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-02 19:07:39 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

1. 了解《茶馆》剧情及作品创作时清末到民国时的社会背景。

2. 分析剧中人物的对话和主要表现手法,理清戏剧冲突,把握人物与时代的矛盾。

3. 品味贴合性格与情境的京味语言,欣赏面貌各异的人物形象,加深对现代戏剧的了解。

素养目标

茶馆(节选)

老舍(1899—1966),原名舒庆春,字舍予,满族人。1913 年考入北京师范学校,1918 年毕业后曾任小学校长、中学语文教员等职。五四运动后开始文学创作。抗战期间在武汉和重庆主持中华全国文艺界抗敌协会的工作。新中国成立后曾任中国文联副主席、中国作协副主席等职。1950 年创作话剧《龙须沟》,获北京市人民政府授予的“人民艺术家”的称号。

老舍作品大多取材于北京的市民生活。他善于描绘城市贫民的生活和命运,以他们的日常生活为背景,将北京特有的历史、环境、文物、民俗、风情、世态、习惯、语言等融合成一个整体,自成一个完整丰满、“京味”十足的艺术世界。老舍作品的语言俗白精致,雅俗共赏。他是潜台词运用的大师,其代表作品就是《茶馆》。

主要作品有长篇小说《老张的哲学》《骆驼祥子》《四世同堂》,中篇小说《我这一辈子》,短篇小说《五九》,话剧《龙须沟》《茶馆》等。

作者介绍

1957 年发表的《茶馆》,代表了老舍话剧创作的最高成就,曹禺誉之为“中国话剧史中的经典”。作品以旧北京城中一个大茶馆——裕泰茶馆的兴衰为背景,用现实主义手法深刻描绘了清末、民国初年、抗战胜利后三个不同时代的社会生活。全剧分三幕,分别截取了旧中国三个时代的横断面,一幕写一个时代,敲响一个旧时代的丧钟,揭示了旧中国必然崩溃的历史命运。标题“茶馆”是舞台背景,即剧中人物活动的场所,也是透视中国社会发展变革的一个窗口,是旧中国三个不同时代的缩影。

题目解说

写作背景

1956年,毛泽东主席提出了“百花齐放、百家争鸣”的双百方针,鼓励文艺繁荣发展。老舍先生积极响应号召,同年8月,完成了一部歌颂人民普选的作品《一家代表》。故事从“戊戌变法”开始写到中华人民共和国成立后的普选,其中第一幕的场景,就是清末民初的一家大茶馆。北京人艺的曹禺等艺术家认为,第一幕茶馆里的戏非常生动精彩,后几幕则较弱,建议以第一幕为基础发展成一个戏,之后老舍创作了《茶馆》。

1958年5月,老舍在《剧本》杂志上发表了题为《答复有关〈茶馆〉的几个问题》的文章,文中说:“茶馆是三教九流会面之处,可以多容纳各色人物。一个大茶馆就是一个小社会。这出戏虽只有三幕,可是写了五十来年的变迁。在这些变迁里,没法子躲开政治问题。可是,我不熟悉政治舞台上的高官大人,没法子正面描写他们的促进与促退。我也不十分懂政治。我只认识一些小人物,这些人物是经常下茶馆的。那么,我要是把他们集合到一个茶馆里,用他们生活上的变迁反映社会的变迁,不就侧面地透露出一些政治消息么?这样,我就决定了去写《茶馆》。”

知识卡片

戏 剧

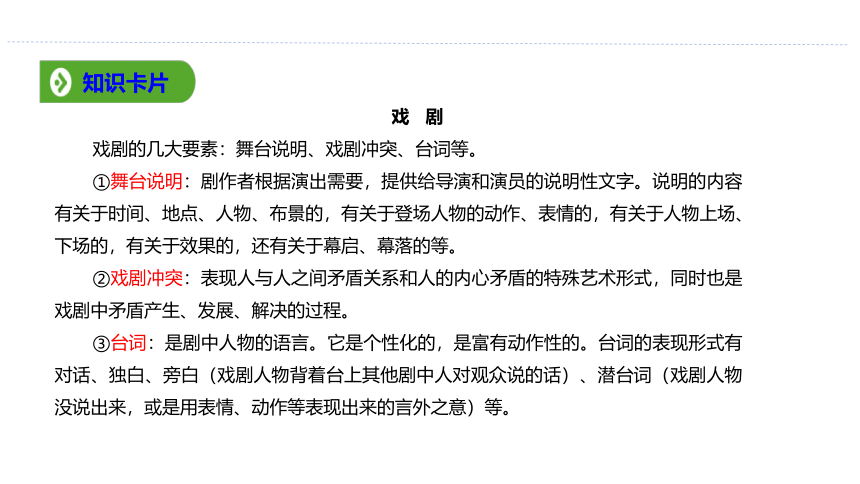

戏剧的几大要素:舞台说明、戏剧冲突、台词等。

①舞台说明:剧作者根据演出需要,提供给导演和演员的说明性文字。说明的内容有关于时间、地点、人物、布景的,有关于登场人物的动作、表情的,有关于人物上场、下场的,有关于效果的,还有关于幕启、幕落的等。

②戏剧冲突:表现人与人之间矛盾关系和人的内心矛盾的特殊艺术形式,同时也是戏剧中矛盾产生、发展、解决的过程。

③台词:是剧中人物的语言。它是个性化的,是富有动作性的。台词的表现形式有对话、独白、旁白(戏剧人物背着台上其他剧中人对观众说的话)、潜台词(戏剧人物没说出来,或是用表情、动作等表现出来的言外之意)等。

资料链接

《茶馆》剧情简介

第一幕写戊戌变法失败后的黑暗年代。裕泰茶馆表面兴隆,旗人茶客、地痞无赖、民族资本家、太监总管、难民等各色人物相继出入茶馆,人物对话揭示矛盾冲突,揭露了清末社会的黑暗与腐朽。

第二幕写民国初年的军阀混战时期。辛亥革命后,社会依然黑暗,帝国主义入侵,军阀连年混战,人民陷入了更加痛苦的深渊。裕泰茶馆渐趋衰落,王利发积极迎合潮流实行改良,仍然难以维持。茶馆展现出一幅兵荒马乱、日益衰败的社会画面:常四爷出狱;康顺子母子被赶出庞家;拉皮条的刘麻子被稀里糊涂砍了头;两个逃兵想合娶一个老婆;茶馆生意清淡,特务、巡警、兵痞却接二连三来敲诈勒索;宋恩子、吴祥子摇身一变成了军阀的走狗。

第三幕写抗日战争胜利后国民党统治时期。这是一个新与旧、光明与黑暗交替的时代。国民党特务和美国兵在北京横行。裕泰茶馆更加破败,康妈妈商量去西山找康大力,小刘麻子向小唐铁嘴炫耀着他拐骗妇女的缺德计划,国民党党部的打手小二德子跑到茶馆来抓人,庞四奶奶恐吓王利发让他交出康顺子,包办满汉全席的有名厨师被迫到监狱去蒸窝窝头,出名的评书艺人一次挣不上三个杂合面饼子钱,常四爷的生活更加艰苦,秦仲义的工厂被抢走,王利发的茶馆也将被人霸占。

课文探究

一是哪有卖女儿与太监为妻的?二是哪有太监买妻的?第一种情况,卖女活命,伤及自尊,康六羞于出口;第二种情况,自己卖女活命,谁买女为妻,自己无权干涉。所以,康六没有说出口。

1.“自古以来,哪有……他就给十两银子”句中的省略号省略的是什么内容?康六为何没有说出口?

2.王利发与秦仲义的对话,表现了王利发怎样的性格特点?

反映了王利发精明干练、小心谨慎、善于应酬的性格特点。对端着一副主子架子的房东秦仲义,王利发极力恭维、奉承,用尽各种手段讨好秦仲义,也顺带恭维了在座的茶客;看秦仲义脸色“把唐铁嘴轻轻推开”,对秦仲义提出的涨房租委婉搪塞,以“照应我,心疼我”在秦仲义面前装小辈卖乖。

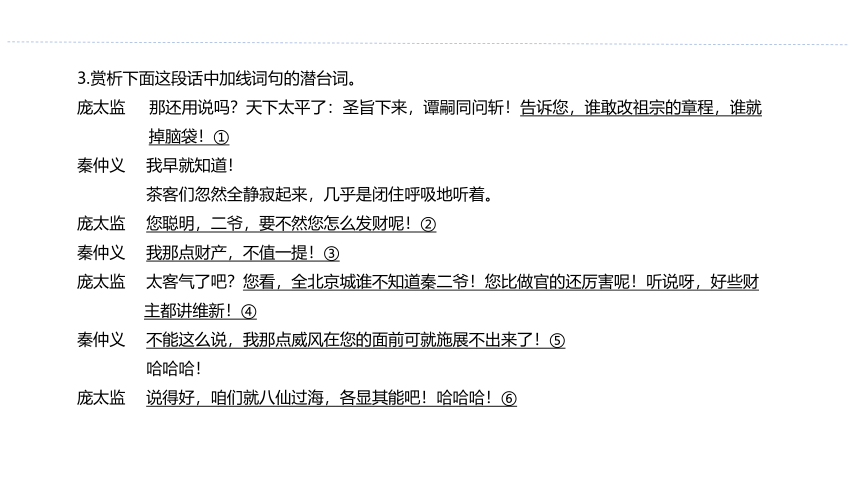

3.赏析下面这段话中加线词句的潜台词。

庞太监 那还用说吗?天下太平了:圣旨下来,谭嗣同问斩!告诉您,谁敢改祖宗的章程,谁就

掉脑袋!①

秦仲义 我早就知道!

茶客们忽然全静寂起来,几乎是闭住呼吸地听着。

庞太监 您聪明,二爷,要不然您怎么发财呢!②

秦仲义 我那点财产,不值一提!③

庞太监 太客气了吧?您看,全北京城谁不知道秦二爷!您比做官的还厉害呢!听说呀,好些财

主都讲维新!④

秦仲义 不能这么说,我那点威风在您的面前可就施展不出来了!⑤

哈哈哈!

庞太监 说得好,咱们就八仙过海,各显其能吧!哈哈哈!⑥

①潜台词:你敢改祖宗的章程,你就掉脑袋!

②潜台词:你最好放聪明点,不然你就没有命了,更发不了财!

③潜台词:我的财产哪能跟你庞总管比呢!

④潜台词:全北京城都知道你秦二爷,当然我也知道,而且我还知道你秦仲义讲维新。

⑤潜台词:我是有点威风,可是也没有你庞总管威风啊!

⑥潜台词:那咱们就各人亮亮各人的本事,斗一斗吧!

4.下面这段众茶客的议论反映了怎样的社会现实?

茶客甲 谭嗣同是谁?

茶客乙 好像听说过!反正犯了大罪,要不,怎么会问斩呀!

茶客丙 这两三个月了,有些做官的,念书的,乱折腾乱闹,咱们怎能知道他们捣的什么鬼呀!

茶客丁 得!不管怎么说,我的铁杆庄稼又保住了!姓谭的,还有那个康有为,不是说叫旗兵

不关钱粮,去自谋生计吗?心眼儿多毒!

茶客丙 一份钱粮倒叫上头克扣去一大半,咱们也不好过!

茶客丁 那总比没有强啊!好死不如赖活着,叫我去自己谋生,非死不可?

反映了民众对维新变革或者浑然不知,或者认为是胡闹腾,或者坚决反对的社会现实。

5.茶馆处处贴着、王利发事事时时提醒“莫谈国事”,这些有什么作用?

尽管处处粘贴、时时提醒,可茶客们所谈都是国事,这预示着“茶馆”难以在国家的动荡、变革中置身事外,必然走向衰落的结局。

6.从黄胖子和松二爷、庞太监等人的对话来看,黄胖子是一个怎样的人?

黄胖子出场时霸气侧漏,一副解救困局的救世主姿态。在这时却对松二爷的请求不理不睬,对官差奉承有加,对庞太监又是请安又是道喜,特别是他的“官厅儿能管的事呀,我不便多嘴!”彻底暴露了他欺软怕硬的流氓嘴脸。

内容小结

主题归纳

《茶馆(节选)》描写了裕泰茶馆里形形色色的人物的种种活动,通过众多角色的对话,自然形成戏剧冲突,展现人物与时代的矛盾,透视了戊戌变法发生与失败的前因后果,描绘了帝国主义扩张渗透、流氓地痞横行、农民破产、宫廷生活腐败荒淫、爱国者横遭迫害的社会现实,逼真地勾勒出晚清统治的真实图景,揭示其必然败亡的命运。

深入探究

①主要事件(见“内容小结”)。

②社会现实:

当时社会政治腐败,恶人猖獗,地痞横行,洋货充斥,民不聊生,穷人卖儿卖女,民族资本家实业救国思想抬头,爱国正直的人受迫害等。

在众茶客们的谈话与表现中,可以看出这些有闲的市民对时事漠不关心,对穷人的苦难麻木不仁,明哲保身,玩物丧志,无聊麻木——大清国的确气数已尽,日薄西山,走到了它“要完”的时候了。

1.《茶馆(节选)》以王利发的茶馆为背景,写了哪些主要事件?这些事件反映了怎样的社会现实?

① 王利发:贯穿全剧的线索人物。

裕泰茶馆的掌柜,年富力强,从父亲手里继承了茶馆的生意,也继承了父亲的处世哲学,即多说好话,多作揖。

精明干练、谨小慎微、委曲求全、善于应酬。对可能影响自己生意的唐铁嘴,他不欢迎,但也只“轻轻推开”;在房东秦仲义面前,他不敢得罪常四爷,但又要曲意逢迎秦仲义;对秦仲义,他极力恭维、奉承,用尽各种手段讨好。

胆小怕事,不乏善良。茶馆各处都贴着“莫谈国事”的纸条,他言语上也不时提醒茶客“莫谈国事”;他也有善良的一面,比如悄悄提醒常四爷“说话请留点神”。

王利发是旧中国广大市民的典型。他用尽心思维持茶馆的经营,在各种势力的夹缝中艰难生活。这一形象的意义在于揭露旧社会的吃人本质,反映了旧社会的不合理制度。

2.课文中的王利发、常四爷、秦仲义、松二爷、刘麻子分别是怎样的人?作者刻画这些人物有什么意义?

② 常四爷:爱国旗人的形象。

他有“铁杆庄稼”,能吃官家钱粮,他对腐败的清政府不满,对帝国主义更是憎恨。

正直、倔强,敢作敢为。看不惯官府兵营的人充当富人的打手,看不惯吃洋饭的人,在二德子等打手及宋恩子等官差面前不服软。

热爱国家,对国家前途忧虑。对洋货冲击充满忧虑,感叹“大清国要完”;看到康六卖女,他感慨“乡下是怎么了?”

有同情心,乐于助人。他送给一对乡妇母女两碗面。

这一形象反映了社会的黑暗和人民的反抗情绪。

③ 秦仲义:家道殷实,主张维新的民族资本家。

居高临下,自命不凡。对王利发,摆出主子的态度,言辞凿凿地要收回茶馆;对常四爷买面给穷人的事不屑一顾;讲“实业救国”时自命不凡——似乎只有自己懂怎样救国。

缺乏同情心,但敢跟保守势力针锋相对,主张实业救国。面对乡妇母女,他对王利发说:“轰出去!”要把土地和买卖都卖了办工厂,认为“那才救得了穷人,那才能抵制外货,那才能救国!”面对保守势力代表庞太监,他也敢针锋相对,不甘示弱。

这一形象展示了当时新兴资产阶级张扬的个性。

④ 松二爷:胆小而懒散的旗人。

心眼好,胆小怕事。二德子找碴儿,他好言相劝,但无效;宋恩子、吴祥子抓捕常四爷,他维护朋友但又不敢为朋友出头。

游手好闲,懒散而无能。他游手好闲,整日喝茶玩鸟。

他是没有谋生能力的旗人的典型代表,反映了中国封建社会的腐朽。

⑤ 刘麻子:病态社会的畸形儿。

靠说媒拉纤、拐卖人口挣钱的地痞无赖。用十两银子买来康顺子,又以二百两银子卖给太监庞总管,从中牟取暴利。一面在穷人跟前卖弄本事,一面在权贵跟前奴颜婢膝。

这是一个病态社会的畸形儿,他的存在反映了当时社会的病态和畸形。

① 没有一个完整的情节线索,没有贯穿始终的矛盾冲突,而是以写人来带动情节的发展,人物虽多,但关系并不复杂。每个人的故事都是单一的,人物之间的联系也基本上是单线的、在小范围之内的。整幕剧是由一个个发生在茶馆中的小情节、小故事组成的,是平面展开的,形成卷轴式的平面结构。这与中外传统戏剧的写法完全不同。

② 这一幕出场的人物有二十几个,这些人物没有特别突出的主次之分,每一个人的台词也不多,有的人物在茶馆中一闪而过。比如松二爷的出场不过反映了他那类封建遗老的没落。就是起着贯穿全剧作用的王利发,也没有什么重头戏,只是在与茶客的交流中表现着自己。

③ 随着情节的推进,这些人物渐次登场,共有多达八个故事片段。这些故事之间有的存在关联,比如康六卖女与庞总管买妻;而有的则没有什么关联,比如刘麻子卖表、秦仲义涨房租、茶客议论谭嗣同等故事之间就没有直接的关联。

3.《茶馆(节选)》独特的结构有什么特点?结合课文内容简要分析。

①《茶馆(节选)》所采用的是特殊的戏剧冲突。

《茶馆(节选)》自始至终没有一个贯穿整体的冲突,一幕之中众多独立的事件构成各自的戏剧冲突,众多各自独立的零碎的冲突合在一起使戏剧的每一幕都充满了高潮,也构成了全剧最大的冲突——人物与时代的矛盾冲突。

② 主题体现在剧中人物的命运和人生轨迹之中。

剧中人物仿佛是在某种外力的作用下按照自己的轨迹必然地运行,各自遵循着自己的道德准则行事。常四爷、王利发等正直、善良的人无法摆脱厄运的袭击,二德子、王麻子、黄胖子、宋恩子等地痞流氓和封建势力的鹰犬各有各的蝇营狗苟。

作者通过对这种与人们认知期望相悖的社会现实的展示,把矛盾的焦点直接指向那个旧时代,深刻地反映了帝国主义的渗透、侵略和封建统治的荒淫、腐败所造成的农民破产、市民贫困和社会黑暗,表明了中国封建社会末日即将来临这一深刻主题。

4.结合课文内容分析,《茶馆(节选)》的戏剧冲突是什么?主题又是怎样体现的?

①人物语言个性化。如王利发语言中透着谦恭、周到和小心翼翼;常四爷的语言豪爽耿直,带有闯荡江湖的侠气和饱经沧桑的沉重感;二德子的语言显露出无赖与无礼;刘麻子、唐铁嘴则满嘴流气。人物很多,台词有多有少,但都活灵活现,具有鲜明的个性。

②丰富的潜台词。老舍主张写戏剧台词要“想的深说的俏”,他笔下的人物语言往往短短几句,却蕴含着丰富的思想情感内容。如民族资本家秦仲义和封建势力代表人物庞太监之间,表面问安奉承,骨子里却暗藏杀机,每句话都是话里有话,耐人寻味。

③语言浓浓的“京味儿”。“甩闲话”“尊家”“搂下桌去”“官面上”等词语,逢人称“爷”的称谓,刘麻子的“您二位真早班儿”,二德子的“嗻!……李三,这儿的茶钱我候啦”, 常四爷的“我这儿正咂摸这个味儿”等语言,无不透着浓浓的京味儿。

5.《茶馆》自发表以后,被改编成话剧、电影、电视剧等多种艺术形式,成为中国话剧史上的瑰宝。请结合课文,分析人物语言鲜活的特点。

观点一:作者“大茶馆小社会”的构思“罕见”。

课文中的茶馆是个三教九流的聚会处,可容纳各色人物。这样就出现了两个在世界戏剧史上罕见的情形:一是人物众多,在《茶馆》第一幕里光是有台词的人物就有22 个;二是人物杂陈,在《茶馆》第一幕里,社会身份殊异的人物——上至在宫廷内当太监总管的权力人物、家道殷实的民族资本家、吃洋饭的恶霸,下至卖小东西的老人、卖亲生女儿的乡妇——同处一个舞台空间,能够最大限度地反映广阔的社会现实。

6.曹禺曾称赞《茶馆》第一幕说“这第一幕是古今中外剧作中罕见的第一幕”。对于这“罕见”,有人认为是说老舍“大茶馆小社会”的构思,有人认为是说老舍写人物“招之即来,挥之即去”的编剧手法,还有人认为是说老舍对事件与情节的选择。你赞成哪一种观点?说说理由。

观点二:老舍“招之即来,挥之即去”的编剧手法“罕见”。

在《茶馆》第一幕里,有好几个仅仅出现在这一幕而又分量不小的戏剧人物,老舍让他们出场,通过他们的舞台亮相鲜明地反映出剧本所表现的当时中国社会的本质特征;完成使命之后,老舍又让他们“闪退”。尽管像马五爷、庞太监这样的人物都“招之即来,挥之即去”,但这些人物又都能给观众与读者留下深刻印象。这种编剧手法罕见,即使是一闪而过的人物形象所产生的戏剧效果也不同凡响,让人难忘,从整体上呈现出了一幅色彩斑驳的时代图画。

观点三:老舍对事件与情节的巧妙选择“罕见”。

老舍善于选择事件和让人物亮相的情节。第一幕的时代背景是戊戌变法失败,顽固派获得了“胜利”,怎么来表现这个腐朽的“胜利”?老舍选择了“太监娶媳妇”这个情节,顽固派的腐朽与荒唐通过庞太监的腐朽与荒唐得到了充分的揭露。马五爷早就在茶馆了,但作者让他在二德子动手的时候亮相,马五爷短短的三句话就把这个小恶霸的气焰打了下去,也把压在旧社会人民头上的帝国主义这座大山强调了出来。这种手法之妙罕见。

1. 了解《茶馆》剧情及作品创作时清末到民国时的社会背景。

2. 分析剧中人物的对话和主要表现手法,理清戏剧冲突,把握人物与时代的矛盾。

3. 品味贴合性格与情境的京味语言,欣赏面貌各异的人物形象,加深对现代戏剧的了解。

素养目标

茶馆(节选)

老舍(1899—1966),原名舒庆春,字舍予,满族人。1913 年考入北京师范学校,1918 年毕业后曾任小学校长、中学语文教员等职。五四运动后开始文学创作。抗战期间在武汉和重庆主持中华全国文艺界抗敌协会的工作。新中国成立后曾任中国文联副主席、中国作协副主席等职。1950 年创作话剧《龙须沟》,获北京市人民政府授予的“人民艺术家”的称号。

老舍作品大多取材于北京的市民生活。他善于描绘城市贫民的生活和命运,以他们的日常生活为背景,将北京特有的历史、环境、文物、民俗、风情、世态、习惯、语言等融合成一个整体,自成一个完整丰满、“京味”十足的艺术世界。老舍作品的语言俗白精致,雅俗共赏。他是潜台词运用的大师,其代表作品就是《茶馆》。

主要作品有长篇小说《老张的哲学》《骆驼祥子》《四世同堂》,中篇小说《我这一辈子》,短篇小说《五九》,话剧《龙须沟》《茶馆》等。

作者介绍

1957 年发表的《茶馆》,代表了老舍话剧创作的最高成就,曹禺誉之为“中国话剧史中的经典”。作品以旧北京城中一个大茶馆——裕泰茶馆的兴衰为背景,用现实主义手法深刻描绘了清末、民国初年、抗战胜利后三个不同时代的社会生活。全剧分三幕,分别截取了旧中国三个时代的横断面,一幕写一个时代,敲响一个旧时代的丧钟,揭示了旧中国必然崩溃的历史命运。标题“茶馆”是舞台背景,即剧中人物活动的场所,也是透视中国社会发展变革的一个窗口,是旧中国三个不同时代的缩影。

题目解说

写作背景

1956年,毛泽东主席提出了“百花齐放、百家争鸣”的双百方针,鼓励文艺繁荣发展。老舍先生积极响应号召,同年8月,完成了一部歌颂人民普选的作品《一家代表》。故事从“戊戌变法”开始写到中华人民共和国成立后的普选,其中第一幕的场景,就是清末民初的一家大茶馆。北京人艺的曹禺等艺术家认为,第一幕茶馆里的戏非常生动精彩,后几幕则较弱,建议以第一幕为基础发展成一个戏,之后老舍创作了《茶馆》。

1958年5月,老舍在《剧本》杂志上发表了题为《答复有关〈茶馆〉的几个问题》的文章,文中说:“茶馆是三教九流会面之处,可以多容纳各色人物。一个大茶馆就是一个小社会。这出戏虽只有三幕,可是写了五十来年的变迁。在这些变迁里,没法子躲开政治问题。可是,我不熟悉政治舞台上的高官大人,没法子正面描写他们的促进与促退。我也不十分懂政治。我只认识一些小人物,这些人物是经常下茶馆的。那么,我要是把他们集合到一个茶馆里,用他们生活上的变迁反映社会的变迁,不就侧面地透露出一些政治消息么?这样,我就决定了去写《茶馆》。”

知识卡片

戏 剧

戏剧的几大要素:舞台说明、戏剧冲突、台词等。

①舞台说明:剧作者根据演出需要,提供给导演和演员的说明性文字。说明的内容有关于时间、地点、人物、布景的,有关于登场人物的动作、表情的,有关于人物上场、下场的,有关于效果的,还有关于幕启、幕落的等。

②戏剧冲突:表现人与人之间矛盾关系和人的内心矛盾的特殊艺术形式,同时也是戏剧中矛盾产生、发展、解决的过程。

③台词:是剧中人物的语言。它是个性化的,是富有动作性的。台词的表现形式有对话、独白、旁白(戏剧人物背着台上其他剧中人对观众说的话)、潜台词(戏剧人物没说出来,或是用表情、动作等表现出来的言外之意)等。

资料链接

《茶馆》剧情简介

第一幕写戊戌变法失败后的黑暗年代。裕泰茶馆表面兴隆,旗人茶客、地痞无赖、民族资本家、太监总管、难民等各色人物相继出入茶馆,人物对话揭示矛盾冲突,揭露了清末社会的黑暗与腐朽。

第二幕写民国初年的军阀混战时期。辛亥革命后,社会依然黑暗,帝国主义入侵,军阀连年混战,人民陷入了更加痛苦的深渊。裕泰茶馆渐趋衰落,王利发积极迎合潮流实行改良,仍然难以维持。茶馆展现出一幅兵荒马乱、日益衰败的社会画面:常四爷出狱;康顺子母子被赶出庞家;拉皮条的刘麻子被稀里糊涂砍了头;两个逃兵想合娶一个老婆;茶馆生意清淡,特务、巡警、兵痞却接二连三来敲诈勒索;宋恩子、吴祥子摇身一变成了军阀的走狗。

第三幕写抗日战争胜利后国民党统治时期。这是一个新与旧、光明与黑暗交替的时代。国民党特务和美国兵在北京横行。裕泰茶馆更加破败,康妈妈商量去西山找康大力,小刘麻子向小唐铁嘴炫耀着他拐骗妇女的缺德计划,国民党党部的打手小二德子跑到茶馆来抓人,庞四奶奶恐吓王利发让他交出康顺子,包办满汉全席的有名厨师被迫到监狱去蒸窝窝头,出名的评书艺人一次挣不上三个杂合面饼子钱,常四爷的生活更加艰苦,秦仲义的工厂被抢走,王利发的茶馆也将被人霸占。

课文探究

一是哪有卖女儿与太监为妻的?二是哪有太监买妻的?第一种情况,卖女活命,伤及自尊,康六羞于出口;第二种情况,自己卖女活命,谁买女为妻,自己无权干涉。所以,康六没有说出口。

1.“自古以来,哪有……他就给十两银子”句中的省略号省略的是什么内容?康六为何没有说出口?

2.王利发与秦仲义的对话,表现了王利发怎样的性格特点?

反映了王利发精明干练、小心谨慎、善于应酬的性格特点。对端着一副主子架子的房东秦仲义,王利发极力恭维、奉承,用尽各种手段讨好秦仲义,也顺带恭维了在座的茶客;看秦仲义脸色“把唐铁嘴轻轻推开”,对秦仲义提出的涨房租委婉搪塞,以“照应我,心疼我”在秦仲义面前装小辈卖乖。

3.赏析下面这段话中加线词句的潜台词。

庞太监 那还用说吗?天下太平了:圣旨下来,谭嗣同问斩!告诉您,谁敢改祖宗的章程,谁就

掉脑袋!①

秦仲义 我早就知道!

茶客们忽然全静寂起来,几乎是闭住呼吸地听着。

庞太监 您聪明,二爷,要不然您怎么发财呢!②

秦仲义 我那点财产,不值一提!③

庞太监 太客气了吧?您看,全北京城谁不知道秦二爷!您比做官的还厉害呢!听说呀,好些财

主都讲维新!④

秦仲义 不能这么说,我那点威风在您的面前可就施展不出来了!⑤

哈哈哈!

庞太监 说得好,咱们就八仙过海,各显其能吧!哈哈哈!⑥

①潜台词:你敢改祖宗的章程,你就掉脑袋!

②潜台词:你最好放聪明点,不然你就没有命了,更发不了财!

③潜台词:我的财产哪能跟你庞总管比呢!

④潜台词:全北京城都知道你秦二爷,当然我也知道,而且我还知道你秦仲义讲维新。

⑤潜台词:我是有点威风,可是也没有你庞总管威风啊!

⑥潜台词:那咱们就各人亮亮各人的本事,斗一斗吧!

4.下面这段众茶客的议论反映了怎样的社会现实?

茶客甲 谭嗣同是谁?

茶客乙 好像听说过!反正犯了大罪,要不,怎么会问斩呀!

茶客丙 这两三个月了,有些做官的,念书的,乱折腾乱闹,咱们怎能知道他们捣的什么鬼呀!

茶客丁 得!不管怎么说,我的铁杆庄稼又保住了!姓谭的,还有那个康有为,不是说叫旗兵

不关钱粮,去自谋生计吗?心眼儿多毒!

茶客丙 一份钱粮倒叫上头克扣去一大半,咱们也不好过!

茶客丁 那总比没有强啊!好死不如赖活着,叫我去自己谋生,非死不可?

反映了民众对维新变革或者浑然不知,或者认为是胡闹腾,或者坚决反对的社会现实。

5.茶馆处处贴着、王利发事事时时提醒“莫谈国事”,这些有什么作用?

尽管处处粘贴、时时提醒,可茶客们所谈都是国事,这预示着“茶馆”难以在国家的动荡、变革中置身事外,必然走向衰落的结局。

6.从黄胖子和松二爷、庞太监等人的对话来看,黄胖子是一个怎样的人?

黄胖子出场时霸气侧漏,一副解救困局的救世主姿态。在这时却对松二爷的请求不理不睬,对官差奉承有加,对庞太监又是请安又是道喜,特别是他的“官厅儿能管的事呀,我不便多嘴!”彻底暴露了他欺软怕硬的流氓嘴脸。

内容小结

主题归纳

《茶馆(节选)》描写了裕泰茶馆里形形色色的人物的种种活动,通过众多角色的对话,自然形成戏剧冲突,展现人物与时代的矛盾,透视了戊戌变法发生与失败的前因后果,描绘了帝国主义扩张渗透、流氓地痞横行、农民破产、宫廷生活腐败荒淫、爱国者横遭迫害的社会现实,逼真地勾勒出晚清统治的真实图景,揭示其必然败亡的命运。

深入探究

①主要事件(见“内容小结”)。

②社会现实:

当时社会政治腐败,恶人猖獗,地痞横行,洋货充斥,民不聊生,穷人卖儿卖女,民族资本家实业救国思想抬头,爱国正直的人受迫害等。

在众茶客们的谈话与表现中,可以看出这些有闲的市民对时事漠不关心,对穷人的苦难麻木不仁,明哲保身,玩物丧志,无聊麻木——大清国的确气数已尽,日薄西山,走到了它“要完”的时候了。

1.《茶馆(节选)》以王利发的茶馆为背景,写了哪些主要事件?这些事件反映了怎样的社会现实?

① 王利发:贯穿全剧的线索人物。

裕泰茶馆的掌柜,年富力强,从父亲手里继承了茶馆的生意,也继承了父亲的处世哲学,即多说好话,多作揖。

精明干练、谨小慎微、委曲求全、善于应酬。对可能影响自己生意的唐铁嘴,他不欢迎,但也只“轻轻推开”;在房东秦仲义面前,他不敢得罪常四爷,但又要曲意逢迎秦仲义;对秦仲义,他极力恭维、奉承,用尽各种手段讨好。

胆小怕事,不乏善良。茶馆各处都贴着“莫谈国事”的纸条,他言语上也不时提醒茶客“莫谈国事”;他也有善良的一面,比如悄悄提醒常四爷“说话请留点神”。

王利发是旧中国广大市民的典型。他用尽心思维持茶馆的经营,在各种势力的夹缝中艰难生活。这一形象的意义在于揭露旧社会的吃人本质,反映了旧社会的不合理制度。

2.课文中的王利发、常四爷、秦仲义、松二爷、刘麻子分别是怎样的人?作者刻画这些人物有什么意义?

② 常四爷:爱国旗人的形象。

他有“铁杆庄稼”,能吃官家钱粮,他对腐败的清政府不满,对帝国主义更是憎恨。

正直、倔强,敢作敢为。看不惯官府兵营的人充当富人的打手,看不惯吃洋饭的人,在二德子等打手及宋恩子等官差面前不服软。

热爱国家,对国家前途忧虑。对洋货冲击充满忧虑,感叹“大清国要完”;看到康六卖女,他感慨“乡下是怎么了?”

有同情心,乐于助人。他送给一对乡妇母女两碗面。

这一形象反映了社会的黑暗和人民的反抗情绪。

③ 秦仲义:家道殷实,主张维新的民族资本家。

居高临下,自命不凡。对王利发,摆出主子的态度,言辞凿凿地要收回茶馆;对常四爷买面给穷人的事不屑一顾;讲“实业救国”时自命不凡——似乎只有自己懂怎样救国。

缺乏同情心,但敢跟保守势力针锋相对,主张实业救国。面对乡妇母女,他对王利发说:“轰出去!”要把土地和买卖都卖了办工厂,认为“那才救得了穷人,那才能抵制外货,那才能救国!”面对保守势力代表庞太监,他也敢针锋相对,不甘示弱。

这一形象展示了当时新兴资产阶级张扬的个性。

④ 松二爷:胆小而懒散的旗人。

心眼好,胆小怕事。二德子找碴儿,他好言相劝,但无效;宋恩子、吴祥子抓捕常四爷,他维护朋友但又不敢为朋友出头。

游手好闲,懒散而无能。他游手好闲,整日喝茶玩鸟。

他是没有谋生能力的旗人的典型代表,反映了中国封建社会的腐朽。

⑤ 刘麻子:病态社会的畸形儿。

靠说媒拉纤、拐卖人口挣钱的地痞无赖。用十两银子买来康顺子,又以二百两银子卖给太监庞总管,从中牟取暴利。一面在穷人跟前卖弄本事,一面在权贵跟前奴颜婢膝。

这是一个病态社会的畸形儿,他的存在反映了当时社会的病态和畸形。

① 没有一个完整的情节线索,没有贯穿始终的矛盾冲突,而是以写人来带动情节的发展,人物虽多,但关系并不复杂。每个人的故事都是单一的,人物之间的联系也基本上是单线的、在小范围之内的。整幕剧是由一个个发生在茶馆中的小情节、小故事组成的,是平面展开的,形成卷轴式的平面结构。这与中外传统戏剧的写法完全不同。

② 这一幕出场的人物有二十几个,这些人物没有特别突出的主次之分,每一个人的台词也不多,有的人物在茶馆中一闪而过。比如松二爷的出场不过反映了他那类封建遗老的没落。就是起着贯穿全剧作用的王利发,也没有什么重头戏,只是在与茶客的交流中表现着自己。

③ 随着情节的推进,这些人物渐次登场,共有多达八个故事片段。这些故事之间有的存在关联,比如康六卖女与庞总管买妻;而有的则没有什么关联,比如刘麻子卖表、秦仲义涨房租、茶客议论谭嗣同等故事之间就没有直接的关联。

3.《茶馆(节选)》独特的结构有什么特点?结合课文内容简要分析。

①《茶馆(节选)》所采用的是特殊的戏剧冲突。

《茶馆(节选)》自始至终没有一个贯穿整体的冲突,一幕之中众多独立的事件构成各自的戏剧冲突,众多各自独立的零碎的冲突合在一起使戏剧的每一幕都充满了高潮,也构成了全剧最大的冲突——人物与时代的矛盾冲突。

② 主题体现在剧中人物的命运和人生轨迹之中。

剧中人物仿佛是在某种外力的作用下按照自己的轨迹必然地运行,各自遵循着自己的道德准则行事。常四爷、王利发等正直、善良的人无法摆脱厄运的袭击,二德子、王麻子、黄胖子、宋恩子等地痞流氓和封建势力的鹰犬各有各的蝇营狗苟。

作者通过对这种与人们认知期望相悖的社会现实的展示,把矛盾的焦点直接指向那个旧时代,深刻地反映了帝国主义的渗透、侵略和封建统治的荒淫、腐败所造成的农民破产、市民贫困和社会黑暗,表明了中国封建社会末日即将来临这一深刻主题。

4.结合课文内容分析,《茶馆(节选)》的戏剧冲突是什么?主题又是怎样体现的?

①人物语言个性化。如王利发语言中透着谦恭、周到和小心翼翼;常四爷的语言豪爽耿直,带有闯荡江湖的侠气和饱经沧桑的沉重感;二德子的语言显露出无赖与无礼;刘麻子、唐铁嘴则满嘴流气。人物很多,台词有多有少,但都活灵活现,具有鲜明的个性。

②丰富的潜台词。老舍主张写戏剧台词要“想的深说的俏”,他笔下的人物语言往往短短几句,却蕴含着丰富的思想情感内容。如民族资本家秦仲义和封建势力代表人物庞太监之间,表面问安奉承,骨子里却暗藏杀机,每句话都是话里有话,耐人寻味。

③语言浓浓的“京味儿”。“甩闲话”“尊家”“搂下桌去”“官面上”等词语,逢人称“爷”的称谓,刘麻子的“您二位真早班儿”,二德子的“嗻!……李三,这儿的茶钱我候啦”, 常四爷的“我这儿正咂摸这个味儿”等语言,无不透着浓浓的京味儿。

5.《茶馆》自发表以后,被改编成话剧、电影、电视剧等多种艺术形式,成为中国话剧史上的瑰宝。请结合课文,分析人物语言鲜活的特点。

观点一:作者“大茶馆小社会”的构思“罕见”。

课文中的茶馆是个三教九流的聚会处,可容纳各色人物。这样就出现了两个在世界戏剧史上罕见的情形:一是人物众多,在《茶馆》第一幕里光是有台词的人物就有22 个;二是人物杂陈,在《茶馆》第一幕里,社会身份殊异的人物——上至在宫廷内当太监总管的权力人物、家道殷实的民族资本家、吃洋饭的恶霸,下至卖小东西的老人、卖亲生女儿的乡妇——同处一个舞台空间,能够最大限度地反映广阔的社会现实。

6.曹禺曾称赞《茶馆》第一幕说“这第一幕是古今中外剧作中罕见的第一幕”。对于这“罕见”,有人认为是说老舍“大茶馆小社会”的构思,有人认为是说老舍写人物“招之即来,挥之即去”的编剧手法,还有人认为是说老舍对事件与情节的选择。你赞成哪一种观点?说说理由。

观点二:老舍“招之即来,挥之即去”的编剧手法“罕见”。

在《茶馆》第一幕里,有好几个仅仅出现在这一幕而又分量不小的戏剧人物,老舍让他们出场,通过他们的舞台亮相鲜明地反映出剧本所表现的当时中国社会的本质特征;完成使命之后,老舍又让他们“闪退”。尽管像马五爷、庞太监这样的人物都“招之即来,挥之即去”,但这些人物又都能给观众与读者留下深刻印象。这种编剧手法罕见,即使是一闪而过的人物形象所产生的戏剧效果也不同凡响,让人难忘,从整体上呈现出了一幅色彩斑驳的时代图画。

观点三:老舍对事件与情节的巧妙选择“罕见”。

老舍善于选择事件和让人物亮相的情节。第一幕的时代背景是戊戌变法失败,顽固派获得了“胜利”,怎么来表现这个腐朽的“胜利”?老舍选择了“太监娶媳妇”这个情节,顽固派的腐朽与荒唐通过庞太监的腐朽与荒唐得到了充分的揭露。马五爷早就在茶馆了,但作者让他在二德子动手的时候亮相,马五爷短短的三句话就把这个小恶霸的气焰打了下去,也把压在旧社会人民头上的帝国主义这座大山强调了出来。这种手法之妙罕见。