选择性必修一第12课 近代西方民族国家与国际法的发展 课件

文档属性

| 名称 | 选择性必修一第12课 近代西方民族国家与国际法的发展 课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-03 16:07:20 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

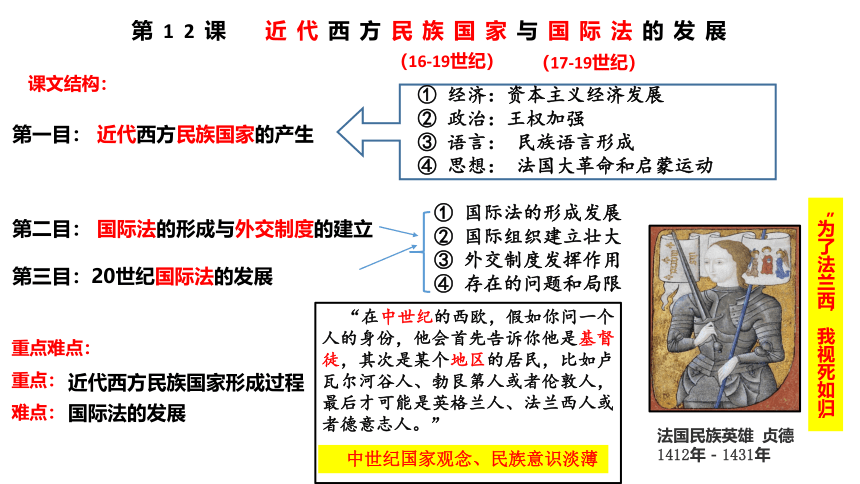

第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

第一目: 近代西方民族国家的产生

第二目: 国际法的形成与外交制度的建立

第三目:20世纪国际法的发展

重点难点:

重点:

难点:

近代西方民族国家形成过程

国际法的发展

(16-19世纪)

(17-19世纪)

“在中世纪的西欧,假如你问一个人的身份,他会首先告诉你他是基督徒,其次是某个地区的居民,比如卢瓦尔河谷人、勃艮第人或者伦敦人,最后才可能是英格兰人、法兰西人或者德意志人。”

中世纪国家观念、民族意识淡薄

① 经济:资本主义经济发展

② 政治:王权加强

③ 语言: 民族语言形成

④ 思想: 法国大革命和启蒙运动

课文结构:

① 国际法的形成发展

② 国际组织建立壮大

③ 外交制度发挥作用

④ 存在的问题和局限

法国民族英雄 贞德

1412年-1431年

“为了法兰西,我视死如归”

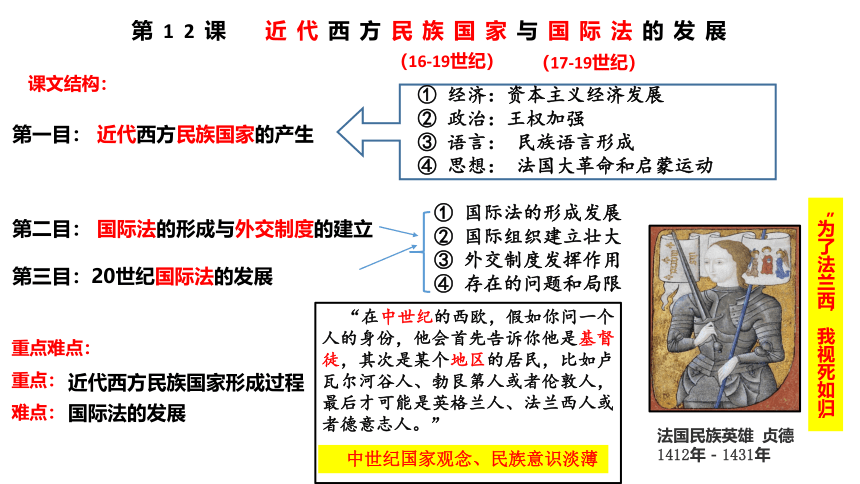

欧洲近代以来,通过资产阶级革命或民族独立运动建立起来的,以一个或几个民族为国民主体的国家。

主权独立,有明确的领土疆域,统一的国内市场和国民经济,全民族通用的语言和国民的文化认同等的国家形态。

民族国家概念:

反封建

反教权

反王权

文艺复兴

宗教改革

启蒙运动

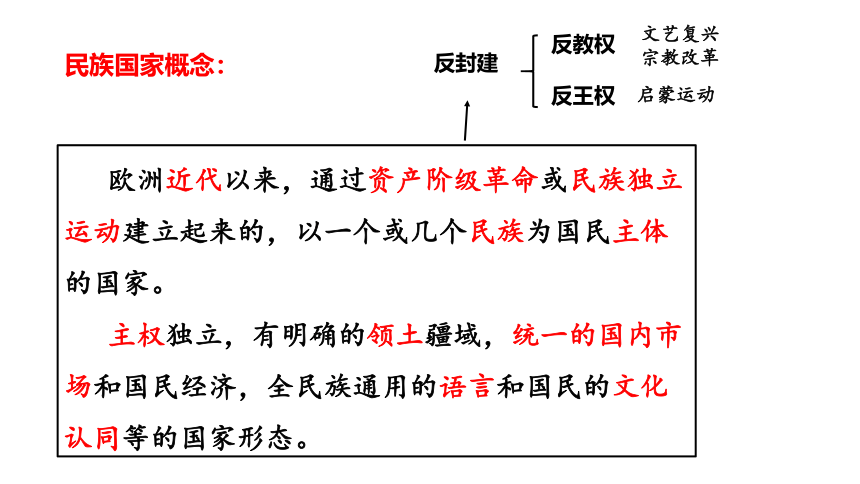

一、近代西方民族国家的产生

古代专制王权国家 近代西方民族国家

(一)专制王权国家形成

1、背景:

(1)15世纪前后,西欧国家的封建割据势力削弱,中央集权加强

玫瑰战争(英格兰内战)

1455年─1485

① 政治:内战削弱贵族势力,客观上有利于加强王权

② 经济:

城市的发展,需要强大王权的保护

材料二: 城市作为手工业和商业中心,如同四处开放的花朵。“为了维护自身的利益、营造一个有利于城市经济发展的环境,城市市民阶层必须展开反对封建贵族的斗争。这一点与封建王权打击割据势力、加强集权的努力不谋而合,因此,共同的利益把王权与城市的命运系在了一起。”(李堃kūn)

材料一:

金雀花王朝

兰开斯特家族

约克家族

都铎王朝

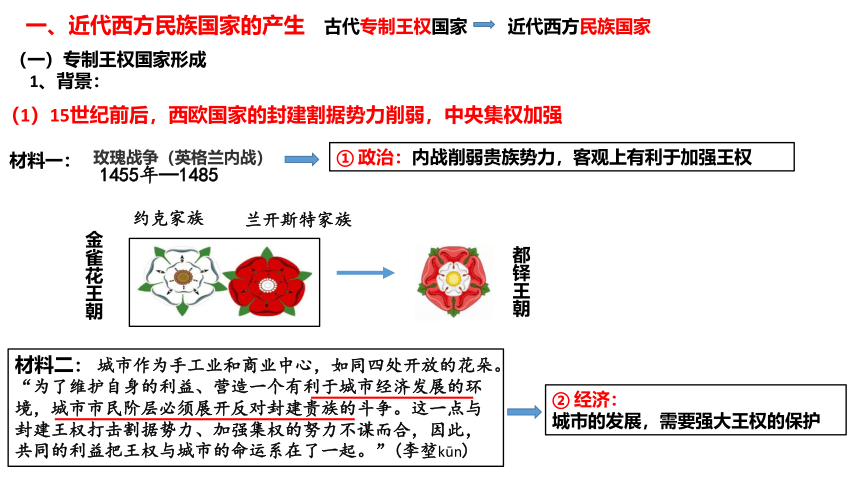

(一)专制王权国家形成

1、背景:

(1)15世纪前后,西欧国家的封建割据势力削弱,中央集权加强

① 政治:内战削弱贵族势力,客观上有利于加强王权

② 经济:城市的发展,需要强大王权的保护

材料三:

通过马丁·路德翻译拉丁文《圣经》等方式,作为民族凝聚力重要工具的民族语言得到普及,使得宗教共同体的地位下降,民族共同体的地位上升。

(杨宁一)

(2)宗教改革打击了教会势力,强化各国世俗权力,国家和民族认同观念日益显现

(一)专制王权国家形成

1、背景:

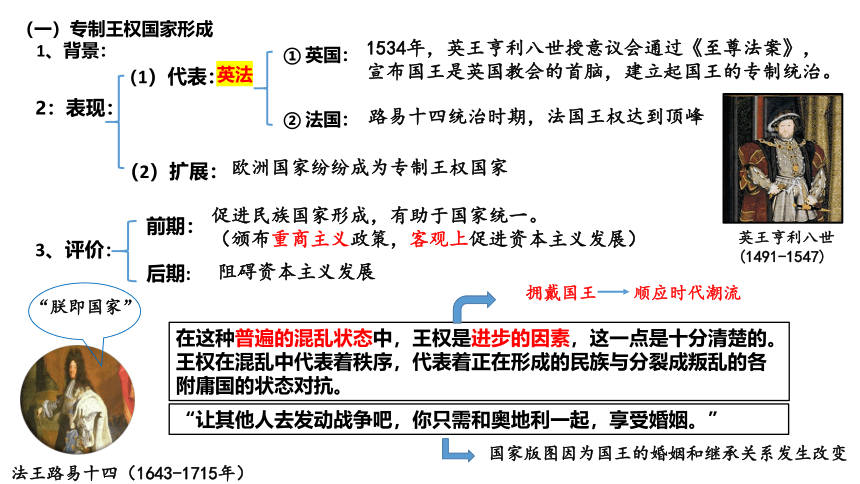

2:表现:

3、评价:

法王路易十四(1643-1715年)

(1)代表:

(2)扩展:

英法

欧洲国家纷纷成为专制王权国家

① 英国:

② 法国:

1534年,英王亨利八世授意议会通过《至尊法案》,宣布国王是英国教会的首脑,建立起国王的专制统治。

路易十四统治时期,法国王权达到顶峰

“让其他人去发动战争吧,你只需和奥地利一起,享受婚姻。”

国家版图因为国王的婚姻和继承关系发生改变

促进民族国家形成,有助于国家统一。

(颁布重商主义政策,客观上促进资本主义发展)

阻碍资本主义发展

前期:

后期:

在这种普遍的混乱状态中,王权是进步的因素,这一点是十分清楚的。王权在混乱中代表着秩序,代表着正在形成的民族与分裂成叛乱的各附庸国的状态对抗。

拥戴国王 顺应时代潮流

“朕即国家”

英王亨利八世

(1491-1547)

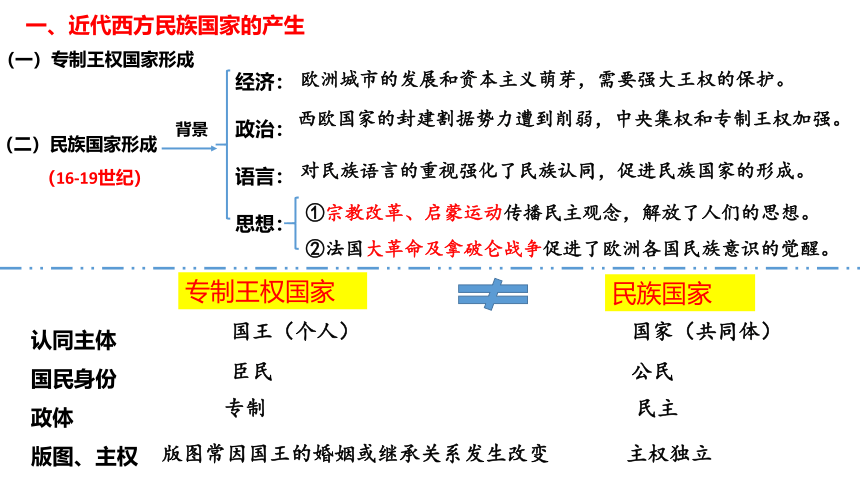

专制王权国家

民族国家

认同主体

国民身份

政体

版图、主权

国王(个人) 国家(共同体)

臣民 公民

专制 民主

版图常因国王的婚姻或继承关系发生改变 主权独立

一、近代西方民族国家的产生

(一)专制王权国家形成

(二)民族国家形成

(16-19世纪)

经济:

政治:

语言:

思想:

欧洲城市的发展和资本主义萌芽,需要强大王权的保护。

西欧国家的封建割据势力遭到削弱,中央集权和专制王权加强。

对民族语言的重视强化了民族认同,促进民族国家的形成。

①宗教改革、启蒙运动传播民主观念,解放了人们的思想。

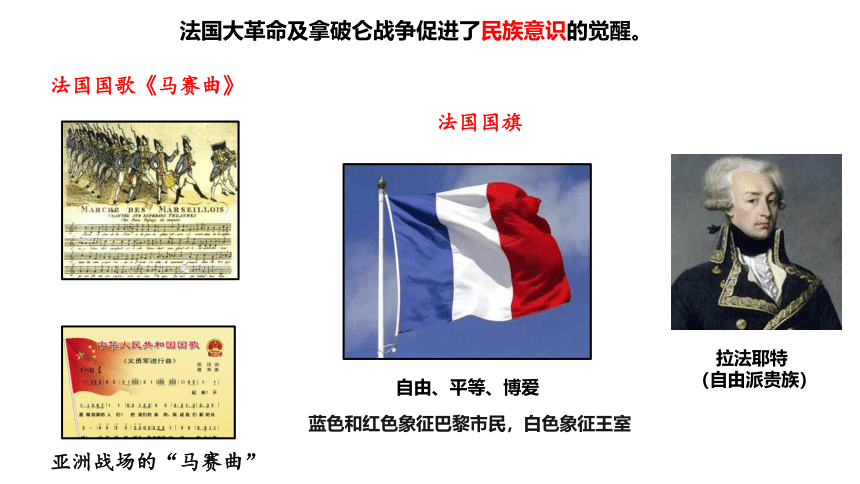

②法国大革命及拿破仑战争促进了欧洲各国民族意识的觉醒。

背景

法国国旗

法国大革命及拿破仑战争促进了民族意识的觉醒。

蓝色和红色象征巴黎市民,白色象征王室

拉法耶特

(自由派贵族)

自由、平等、博爱

亚洲战场的“马赛曲”

法国国歌《马赛曲》

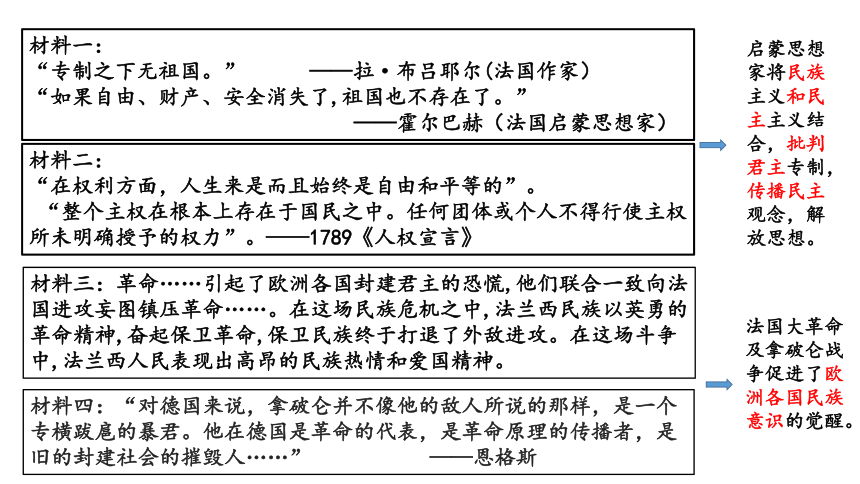

材料一:

“专制之下无祖国。” ——拉·布吕耶尔(法国作家)

“如果自由、财产、安全消失了,祖国也不存在了。”

——霍尔巴赫(法国启蒙思想家)

材料二:

“在权利方面,人生来是而且始终是自由和平等的”。

“整个主权在根本上存在于国民之中。任何团体或个人不得行使主权所未明确授予的权力”。——1789《人权宣言》

材料三:革命……引起了欧洲各国封建君主的恐慌,他们联合一致向法国进攻妄图镇压革命……。在这场民族危机之中,法兰西民族以英勇的革命精神,奋起保卫革命,保卫民族终于打退了外敌进攻。在这场斗争中,法兰西人民表现出高昂的民族热情和爱国精神。

法国大革命及拿破仑战争促进了欧洲各国民族意识的觉醒。

启蒙思想家将民族主义和民主主义结合,批判君主专制,传播民主观念,解放思想。

材料四:“对德国来说,拿破仑并不像他的敌人所说的那样,是一个专横跋扈的暴君。他在德国是革命的代表,是革命原理的传播者,是旧的封建社会的摧毁人……” ——恩格斯

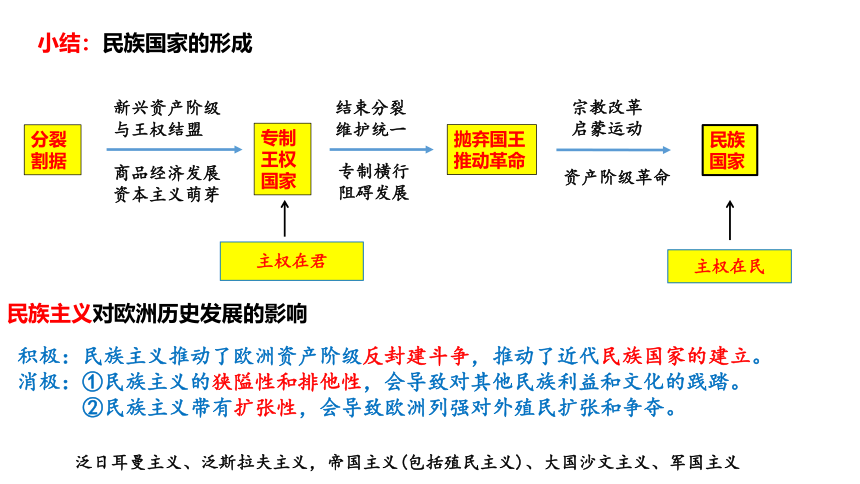

资产阶级革命

主权在君

主权在民

分裂

割据

商品经济发展

资本主义萌芽

新兴资产阶级

与王权结盟

专制

王权

国家

结束分裂

维护统一

专制横行

阻碍发展

抛弃国王

推动革命

民族国家

宗教改革

启蒙运动

小结:民族国家的形成

民族主义对欧洲历史发展的影响

积极:民族主义推动了欧洲资产阶级反封建斗争,推动了近代民族国家的建立。

消极:①民族主义的狭隘性和排他性,会导致对其他民族利益和文化的践踏。

②民族主义带有扩张性,会导致欧洲列强对外殖民扩张和争夺。

泛日耳曼主义、泛斯拉夫主义,帝国主义(包括殖民主义)、大国沙文主义、军国主义

① 民族国家的形成,各国都强调国家利益至上,国家之间的利益纷争加剧;

② 人们希望通过建立一定的法律关系来处理国家之间的关系。

二、国际法的形成与外交制度的建立

③ 地理大发现加强了各国的联系与交往。

即国际社会之法,或者是在国家之间的相互交往关系中所接受的具有法律约束力的习惯和条约规则。简单说来,是有关国家之间的法律,是调节两个以上国家之间相互关系、有一定约束力的法律系统。 ——牛津法律大辞典

适用主体是国家

它是各国通过协议共同制定的

具有一定约束力

特点:

世界需要秩序

时代呼唤理性

(一)国际法的形成与发展

1、背景

国际法概念及特点

二、国际法的形成与外交制度的建立

1625

①确立了国际关系中国家领土、主权与独立等原则;

②开创了用国际会议和通过谈判达成协议的形式解决国际争端、结束国际战争的先例;

③确认了缔约国必须遵守条约、各缔约国可以对违约国集体制裁的国际法基本原则。

荷兰人格劳秀斯《战争与和平法》奠定国际法的基础

——确定了国际法的主体是主权国家

从欧洲扩展到美洲、亚洲等其他地区;

(1)奠基

(2) 形成

(3) 发展

格劳秀斯

(荷兰)

(1583—1645)

《威斯特伐利亚和约》奠定了近代欧洲国际关系的基础,近代意义的国际法出现,国际关系发展的里程碑。

维也纳体系形成,国家法应用范围扩大:

欧洲三十年战争

(1618—1648)

天主教同盟国家

新教同盟国家

欧洲近代史上第一次

大规模国际战争

(一)、国际法的形成与发展 1、背景

2、过程

二、国际法的形成与外交制度的建立

(二)外交制度的建立和发展

当“科西嘉怪物”最后被牢牢禁闭起来之后,大大小小的帝王们立刻在维也纳召开了一次会议,以便分配赃物和奖金,并商讨能把革命前的形式恢复到什么程度。民族被买进或卖出,被分割或合并,只要完全符合统治者的利益和愿望就行。——恩格斯

—通过对话与谈判来解决国家分歧

1815年,建立维也纳体系,即建立起大国协调、欧洲均势为特征的国际关系体系。外交制度进一步发展,外交人员的衔级制度逐渐建立。

17世纪,欧洲国家的君主们派常驻外交使节和外交使团,近代外交制度逐渐建立。

大使

教皇使节

教廷大使

特使

常驻公使

代办

1、建立:

2、进一步发展:

外交:

二、国际法的形成与外交制度的建立

(二)外交制度的建立和发展

(1)积极性:外交制度建立和国际法的形成为国际关系确立规则,为和平解决国与国之间的争端、减少战争行为开辟新途径。

3、评价:

(2)局限性:西方各国在国际法应用中实行双重标准,为了谋取利益经常违反国际法,导致国际冲突不断,最终引发了第一次世界大战。

丁韪良(1827—1916) 美国基督教传教士

主持翻译《万国公法》

(《国际法原理》)

19世纪末,欧洲国际法学家……将世界上的国家被划分为“文明”、“野蛮”和“蒙昧”等不同类别,不同类别的国家获得不同的国际承认,具有不同的法律人格和法律地位,在国际法上享有不同的权利和义务。“野蛮”和“半野蛮”(“半文明”)国家被排除在国际法适用范围和西方国家主导的“国际社会”之外,从而建构出一种国际法意义上的等级性世界秩序。

——刘文明:《19世纪末欧洲国际法中的“文明”标准》

1、一战期间及战后国际法的发展

三、20世纪国际法的发展

国联被英国和法国控制,美国不是成员国,缺乏普遍性和权威性。它又规定形成决议的“全体一致”原则,使之难以履行制止战争、维护世界和平的国际责任。

宣布缔约各国在它们的相互关系中废弃以战争作为国家政策的工具,和平解决国际争端。但是公约并未真正得到实行。

① 一战破坏

第一次世界大战使国际法遭到了严重的破坏

② 新的阶段:

a. 十月革命后苏俄提出不兼并不赔偿的原则,宣布侵略战争为反人类罪

b.凡尔赛—华盛顿体系

③ 战后发展

《非战公约》

国际

联盟

1、一战期间及战后国际法的发展

三、20世纪国际法的发展

2、二战期间及战后主要表现

1945年10月24日,在美国旧金山签订生效,标志着联合国正式成立。

签署:

内容:

宪章确定了和平解决国际争端和制裁侵略的机制,并赋予安理会制裁的力量,确定了 “大国一致”原则,集体安全体制进一步完善。

发展了国际司法制度

推动了国际法的发展

颁布了一系列具有国际法性质的公约或宣言

海牙国际法庭

荷兰海牙的和平宫

(联合国际审判法庭)

① 二战破坏

法西斯国家的侵略活动使国际法再次遭到极大破坏

② 战后发展

a.《联合国宪章》

b.海牙国际法院:

c.各类国际组织:

d.国际法领域扩大:

一些大国为一己私利,不惜退出国际条约,甚至不经联合国授权就采取制裁或战争,严重威胁国际和平。

评价国际法:

对世界和平和持续发展作出了积极的贡献。

进步性:

局限性:

国际法举例

政治:《和平解决国际争端公约》

《联合国海洋法公约》

经济: 《布雷顿森林协定》

《马斯特里赫特条约》

其他:《保护世界文化和自然遗产公约》

小结:

近代西方民族国家与国家法的发展

16世纪:

近代民族国家诞生

17世纪:

国际法:

国际体系:

外交制度:

19世纪:

国际法:

国际体系:

外交制度:

专制王权

《战争与和平法》奠定基础

威斯特伐利亚体系确立国家主权与独立、集体制裁违约国等原则

派常驻外交使节、使团,近代外交制度逐步建立

范围扩大到美洲、亚洲等地

维也纳体系

(特征:大国协调、欧洲均势)

外交制度进一步发展

20世纪:

早期:

中期:

晚期:

国际法:

国际体系:

国际组织:

遭到“一战”破坏

战后确立凡尔赛—华盛顿体系

国际联盟

国际法:

国际组织:

完善集体安全体制:

“二战”中法西斯国家再次破坏

联合国

《联合国宪章》(“大国一致”原则)

国际法

数量激增

领域扩大

新的民族国家纷纷独立

① 随着近代西方民族国家之间处理国际关系的需要而产生、发展;

②历经从理论到实践的过程;

③ 其内容和维护组织日益完备,适用范围逐步扩大。

过程

特点

课本p71“史料阅读”说明了什么?

《联合国海洋公约》在顾及所有国家主权的情况下,建立一种有利于保护海洋资源的国际法律秩序,促进国际经济公平公正发展。

这表明国际法扩展到海洋资源利用、海洋生物和海洋环境保护方面,意味着国际法范围的扩大和国际法的发展。

课本:p71解读 “问题探究”

《红十字法》体现了国际法对战争规则的要求和减少伤亡的目的,反映了国际法要保护和平和安全。

《国际联盟盟约》反映了国联反对战争,维护国际和平的目的。

要求缔约各国遵守国际公约的规定,表明各国希望通过国际法来处理国家之间的关系,体现了国际法日益受到重视。

拓展:

国际联盟和联合国

对国际法发展作用的异同

①两者都宣称其宗旨是维护国际和平与发展,有利于国际法的发展。

②都是普遍性的国际组织,有助于国际法实施范围的扩大。

③都具有明显的大国强权色彩,干扰了国际法的实施。

①国联强调“全体一致”原则,不利于国际法的实施;联合国强调“大国一致”原则,有助于国际法的实施。

②联合国较之国联更具有普遍性,因此,联合国对国际法在更大范围内实施具有更大作用。

③联合国较之国联在维护世界和平与安全上作用突出,更能推动国际法的发展。

同 异

拓展:

三个阶段:

①形成阶段——清末民初。

②发展阶段——“五四”时期。

③高涨阶段——抗日战争。

四大特征:

①反对帝国主义和封建主义的双重压迫。

②始终与民主主义、爱国主义结合在一起。

③与国际主义相结合,最终实现了马克思主义的中国化。

④本质是民族认同感和为民族富强而奋斗的精神。

近代中国民族主义

拓展:

第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

第一目: 近代西方民族国家的产生

第二目: 国际法的形成与外交制度的建立

第三目:20世纪国际法的发展

重点难点:

重点:

难点:

近代西方民族国家形成过程

国际法的发展

(16-19世纪)

(17-19世纪)

“在中世纪的西欧,假如你问一个人的身份,他会首先告诉你他是基督徒,其次是某个地区的居民,比如卢瓦尔河谷人、勃艮第人或者伦敦人,最后才可能是英格兰人、法兰西人或者德意志人。”

中世纪国家观念、民族意识淡薄

① 经济:资本主义经济发展

② 政治:王权加强

③ 语言: 民族语言形成

④ 思想: 法国大革命和启蒙运动

课文结构:

① 国际法的形成发展

② 国际组织建立壮大

③ 外交制度发挥作用

④ 存在的问题和局限

法国民族英雄 贞德

1412年-1431年

“为了法兰西,我视死如归”

欧洲近代以来,通过资产阶级革命或民族独立运动建立起来的,以一个或几个民族为国民主体的国家。

主权独立,有明确的领土疆域,统一的国内市场和国民经济,全民族通用的语言和国民的文化认同等的国家形态。

民族国家概念:

反封建

反教权

反王权

文艺复兴

宗教改革

启蒙运动

一、近代西方民族国家的产生

古代专制王权国家 近代西方民族国家

(一)专制王权国家形成

1、背景:

(1)15世纪前后,西欧国家的封建割据势力削弱,中央集权加强

玫瑰战争(英格兰内战)

1455年─1485

① 政治:内战削弱贵族势力,客观上有利于加强王权

② 经济:

城市的发展,需要强大王权的保护

材料二: 城市作为手工业和商业中心,如同四处开放的花朵。“为了维护自身的利益、营造一个有利于城市经济发展的环境,城市市民阶层必须展开反对封建贵族的斗争。这一点与封建王权打击割据势力、加强集权的努力不谋而合,因此,共同的利益把王权与城市的命运系在了一起。”(李堃kūn)

材料一:

金雀花王朝

兰开斯特家族

约克家族

都铎王朝

(一)专制王权国家形成

1、背景:

(1)15世纪前后,西欧国家的封建割据势力削弱,中央集权加强

① 政治:内战削弱贵族势力,客观上有利于加强王权

② 经济:城市的发展,需要强大王权的保护

材料三:

通过马丁·路德翻译拉丁文《圣经》等方式,作为民族凝聚力重要工具的民族语言得到普及,使得宗教共同体的地位下降,民族共同体的地位上升。

(杨宁一)

(2)宗教改革打击了教会势力,强化各国世俗权力,国家和民族认同观念日益显现

(一)专制王权国家形成

1、背景:

2:表现:

3、评价:

法王路易十四(1643-1715年)

(1)代表:

(2)扩展:

英法

欧洲国家纷纷成为专制王权国家

① 英国:

② 法国:

1534年,英王亨利八世授意议会通过《至尊法案》,宣布国王是英国教会的首脑,建立起国王的专制统治。

路易十四统治时期,法国王权达到顶峰

“让其他人去发动战争吧,你只需和奥地利一起,享受婚姻。”

国家版图因为国王的婚姻和继承关系发生改变

促进民族国家形成,有助于国家统一。

(颁布重商主义政策,客观上促进资本主义发展)

阻碍资本主义发展

前期:

后期:

在这种普遍的混乱状态中,王权是进步的因素,这一点是十分清楚的。王权在混乱中代表着秩序,代表着正在形成的民族与分裂成叛乱的各附庸国的状态对抗。

拥戴国王 顺应时代潮流

“朕即国家”

英王亨利八世

(1491-1547)

专制王权国家

民族国家

认同主体

国民身份

政体

版图、主权

国王(个人) 国家(共同体)

臣民 公民

专制 民主

版图常因国王的婚姻或继承关系发生改变 主权独立

一、近代西方民族国家的产生

(一)专制王权国家形成

(二)民族国家形成

(16-19世纪)

经济:

政治:

语言:

思想:

欧洲城市的发展和资本主义萌芽,需要强大王权的保护。

西欧国家的封建割据势力遭到削弱,中央集权和专制王权加强。

对民族语言的重视强化了民族认同,促进民族国家的形成。

①宗教改革、启蒙运动传播民主观念,解放了人们的思想。

②法国大革命及拿破仑战争促进了欧洲各国民族意识的觉醒。

背景

法国国旗

法国大革命及拿破仑战争促进了民族意识的觉醒。

蓝色和红色象征巴黎市民,白色象征王室

拉法耶特

(自由派贵族)

自由、平等、博爱

亚洲战场的“马赛曲”

法国国歌《马赛曲》

材料一:

“专制之下无祖国。” ——拉·布吕耶尔(法国作家)

“如果自由、财产、安全消失了,祖国也不存在了。”

——霍尔巴赫(法国启蒙思想家)

材料二:

“在权利方面,人生来是而且始终是自由和平等的”。

“整个主权在根本上存在于国民之中。任何团体或个人不得行使主权所未明确授予的权力”。——1789《人权宣言》

材料三:革命……引起了欧洲各国封建君主的恐慌,他们联合一致向法国进攻妄图镇压革命……。在这场民族危机之中,法兰西民族以英勇的革命精神,奋起保卫革命,保卫民族终于打退了外敌进攻。在这场斗争中,法兰西人民表现出高昂的民族热情和爱国精神。

法国大革命及拿破仑战争促进了欧洲各国民族意识的觉醒。

启蒙思想家将民族主义和民主主义结合,批判君主专制,传播民主观念,解放思想。

材料四:“对德国来说,拿破仑并不像他的敌人所说的那样,是一个专横跋扈的暴君。他在德国是革命的代表,是革命原理的传播者,是旧的封建社会的摧毁人……” ——恩格斯

资产阶级革命

主权在君

主权在民

分裂

割据

商品经济发展

资本主义萌芽

新兴资产阶级

与王权结盟

专制

王权

国家

结束分裂

维护统一

专制横行

阻碍发展

抛弃国王

推动革命

民族国家

宗教改革

启蒙运动

小结:民族国家的形成

民族主义对欧洲历史发展的影响

积极:民族主义推动了欧洲资产阶级反封建斗争,推动了近代民族国家的建立。

消极:①民族主义的狭隘性和排他性,会导致对其他民族利益和文化的践踏。

②民族主义带有扩张性,会导致欧洲列强对外殖民扩张和争夺。

泛日耳曼主义、泛斯拉夫主义,帝国主义(包括殖民主义)、大国沙文主义、军国主义

① 民族国家的形成,各国都强调国家利益至上,国家之间的利益纷争加剧;

② 人们希望通过建立一定的法律关系来处理国家之间的关系。

二、国际法的形成与外交制度的建立

③ 地理大发现加强了各国的联系与交往。

即国际社会之法,或者是在国家之间的相互交往关系中所接受的具有法律约束力的习惯和条约规则。简单说来,是有关国家之间的法律,是调节两个以上国家之间相互关系、有一定约束力的法律系统。 ——牛津法律大辞典

适用主体是国家

它是各国通过协议共同制定的

具有一定约束力

特点:

世界需要秩序

时代呼唤理性

(一)国际法的形成与发展

1、背景

国际法概念及特点

二、国际法的形成与外交制度的建立

1625

①确立了国际关系中国家领土、主权与独立等原则;

②开创了用国际会议和通过谈判达成协议的形式解决国际争端、结束国际战争的先例;

③确认了缔约国必须遵守条约、各缔约国可以对违约国集体制裁的国际法基本原则。

荷兰人格劳秀斯《战争与和平法》奠定国际法的基础

——确定了国际法的主体是主权国家

从欧洲扩展到美洲、亚洲等其他地区;

(1)奠基

(2) 形成

(3) 发展

格劳秀斯

(荷兰)

(1583—1645)

《威斯特伐利亚和约》奠定了近代欧洲国际关系的基础,近代意义的国际法出现,国际关系发展的里程碑。

维也纳体系形成,国家法应用范围扩大:

欧洲三十年战争

(1618—1648)

天主教同盟国家

新教同盟国家

欧洲近代史上第一次

大规模国际战争

(一)、国际法的形成与发展 1、背景

2、过程

二、国际法的形成与外交制度的建立

(二)外交制度的建立和发展

当“科西嘉怪物”最后被牢牢禁闭起来之后,大大小小的帝王们立刻在维也纳召开了一次会议,以便分配赃物和奖金,并商讨能把革命前的形式恢复到什么程度。民族被买进或卖出,被分割或合并,只要完全符合统治者的利益和愿望就行。——恩格斯

—通过对话与谈判来解决国家分歧

1815年,建立维也纳体系,即建立起大国协调、欧洲均势为特征的国际关系体系。外交制度进一步发展,外交人员的衔级制度逐渐建立。

17世纪,欧洲国家的君主们派常驻外交使节和外交使团,近代外交制度逐渐建立。

大使

教皇使节

教廷大使

特使

常驻公使

代办

1、建立:

2、进一步发展:

外交:

二、国际法的形成与外交制度的建立

(二)外交制度的建立和发展

(1)积极性:外交制度建立和国际法的形成为国际关系确立规则,为和平解决国与国之间的争端、减少战争行为开辟新途径。

3、评价:

(2)局限性:西方各国在国际法应用中实行双重标准,为了谋取利益经常违反国际法,导致国际冲突不断,最终引发了第一次世界大战。

丁韪良(1827—1916) 美国基督教传教士

主持翻译《万国公法》

(《国际法原理》)

19世纪末,欧洲国际法学家……将世界上的国家被划分为“文明”、“野蛮”和“蒙昧”等不同类别,不同类别的国家获得不同的国际承认,具有不同的法律人格和法律地位,在国际法上享有不同的权利和义务。“野蛮”和“半野蛮”(“半文明”)国家被排除在国际法适用范围和西方国家主导的“国际社会”之外,从而建构出一种国际法意义上的等级性世界秩序。

——刘文明:《19世纪末欧洲国际法中的“文明”标准》

1、一战期间及战后国际法的发展

三、20世纪国际法的发展

国联被英国和法国控制,美国不是成员国,缺乏普遍性和权威性。它又规定形成决议的“全体一致”原则,使之难以履行制止战争、维护世界和平的国际责任。

宣布缔约各国在它们的相互关系中废弃以战争作为国家政策的工具,和平解决国际争端。但是公约并未真正得到实行。

① 一战破坏

第一次世界大战使国际法遭到了严重的破坏

② 新的阶段:

a. 十月革命后苏俄提出不兼并不赔偿的原则,宣布侵略战争为反人类罪

b.凡尔赛—华盛顿体系

③ 战后发展

《非战公约》

国际

联盟

1、一战期间及战后国际法的发展

三、20世纪国际法的发展

2、二战期间及战后主要表现

1945年10月24日,在美国旧金山签订生效,标志着联合国正式成立。

签署:

内容:

宪章确定了和平解决国际争端和制裁侵略的机制,并赋予安理会制裁的力量,确定了 “大国一致”原则,集体安全体制进一步完善。

发展了国际司法制度

推动了国际法的发展

颁布了一系列具有国际法性质的公约或宣言

海牙国际法庭

荷兰海牙的和平宫

(联合国际审判法庭)

① 二战破坏

法西斯国家的侵略活动使国际法再次遭到极大破坏

② 战后发展

a.《联合国宪章》

b.海牙国际法院:

c.各类国际组织:

d.国际法领域扩大:

一些大国为一己私利,不惜退出国际条约,甚至不经联合国授权就采取制裁或战争,严重威胁国际和平。

评价国际法:

对世界和平和持续发展作出了积极的贡献。

进步性:

局限性:

国际法举例

政治:《和平解决国际争端公约》

《联合国海洋法公约》

经济: 《布雷顿森林协定》

《马斯特里赫特条约》

其他:《保护世界文化和自然遗产公约》

小结:

近代西方民族国家与国家法的发展

16世纪:

近代民族国家诞生

17世纪:

国际法:

国际体系:

外交制度:

19世纪:

国际法:

国际体系:

外交制度:

专制王权

《战争与和平法》奠定基础

威斯特伐利亚体系确立国家主权与独立、集体制裁违约国等原则

派常驻外交使节、使团,近代外交制度逐步建立

范围扩大到美洲、亚洲等地

维也纳体系

(特征:大国协调、欧洲均势)

外交制度进一步发展

20世纪:

早期:

中期:

晚期:

国际法:

国际体系:

国际组织:

遭到“一战”破坏

战后确立凡尔赛—华盛顿体系

国际联盟

国际法:

国际组织:

完善集体安全体制:

“二战”中法西斯国家再次破坏

联合国

《联合国宪章》(“大国一致”原则)

国际法

数量激增

领域扩大

新的民族国家纷纷独立

① 随着近代西方民族国家之间处理国际关系的需要而产生、发展;

②历经从理论到实践的过程;

③ 其内容和维护组织日益完备,适用范围逐步扩大。

过程

特点

课本p71“史料阅读”说明了什么?

《联合国海洋公约》在顾及所有国家主权的情况下,建立一种有利于保护海洋资源的国际法律秩序,促进国际经济公平公正发展。

这表明国际法扩展到海洋资源利用、海洋生物和海洋环境保护方面,意味着国际法范围的扩大和国际法的发展。

课本:p71解读 “问题探究”

《红十字法》体现了国际法对战争规则的要求和减少伤亡的目的,反映了国际法要保护和平和安全。

《国际联盟盟约》反映了国联反对战争,维护国际和平的目的。

要求缔约各国遵守国际公约的规定,表明各国希望通过国际法来处理国家之间的关系,体现了国际法日益受到重视。

拓展:

国际联盟和联合国

对国际法发展作用的异同

①两者都宣称其宗旨是维护国际和平与发展,有利于国际法的发展。

②都是普遍性的国际组织,有助于国际法实施范围的扩大。

③都具有明显的大国强权色彩,干扰了国际法的实施。

①国联强调“全体一致”原则,不利于国际法的实施;联合国强调“大国一致”原则,有助于国际法的实施。

②联合国较之国联更具有普遍性,因此,联合国对国际法在更大范围内实施具有更大作用。

③联合国较之国联在维护世界和平与安全上作用突出,更能推动国际法的发展。

同 异

拓展:

三个阶段:

①形成阶段——清末民初。

②发展阶段——“五四”时期。

③高涨阶段——抗日战争。

四大特征:

①反对帝国主义和封建主义的双重压迫。

②始终与民主主义、爱国主义结合在一起。

③与国际主义相结合,最终实现了马克思主义的中国化。

④本质是民族认同感和为民族富强而奋斗的精神。

近代中国民族主义

拓展:

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理