初中数学作业的选材[上学期]

图片预览

文档简介

新课程下初中数学作业的选材

一、教学目标

(一)知识与技能:学生通过多元化的作业对当堂课的基本知识得以吸收与强化。

(二) 过程与方法:1. 学生在作业中能进一步通过观察、操作、思考、建模等数学活动过程提高学生对作业的认真程度与兴趣感。

2. 学生在认识问题、分析问题、解决问题的过程中提高解决实际问题的能力

(三)情感、态度与价值观:在解决学生熟悉的实例的过程中,体会数学的价值,体验成功的快乐,从而激发学习数学的兴趣。

二.背景资料

我校是一所郊区片初级中学,学生入学成绩就较同学区其他学校的成绩差,是按兴趣特长以及性格特征平行分班组成的班级,学生的智力水平一般,学习习惯不佳,学生素质参差不齐,大部分学生能积极参与课堂教学,表现出强烈的探究意识,也有少部分学生因为基础偏差学习吃力。因为大部分学生作业只是应付了事,也有抄袭的现象,正是因为他们对作业没有兴趣,反感,所以才会出此状况。因此“作业的精心设计”则在我们郊区学校中体现出举足轻重的作用。

三.作业选材

作业是巩固数学知识、强化技能、培养和发展数学思维的一个重要环节,是学生学习效果反馈的必要途径。研究表明,来自学习结果的种种反馈信息,不仅对学生的学习活动方式的改进具有调节功能,而且对学生的学习动机具有刺激作用。因此,选择恰当的题目则会提高学生对作业的认真程度及兴趣感,对强化教学效果,进一步提高教学质量和促进教学改革具有重要意义。那么,如何才能提高学生作业的质量呢?本人在教学过程中得出了以下几条经验仅供大家参考。

(一)求新——提供新鲜的东西引起兴趣,

1. 题材新(找一找、比一比,数形结合在其中)

为了激发兴趣,可根据数学内容,设计一些适合学生爱好的新题。如在教学《数据的收集与处理》这一单元时,我布置了这样一道作业题:

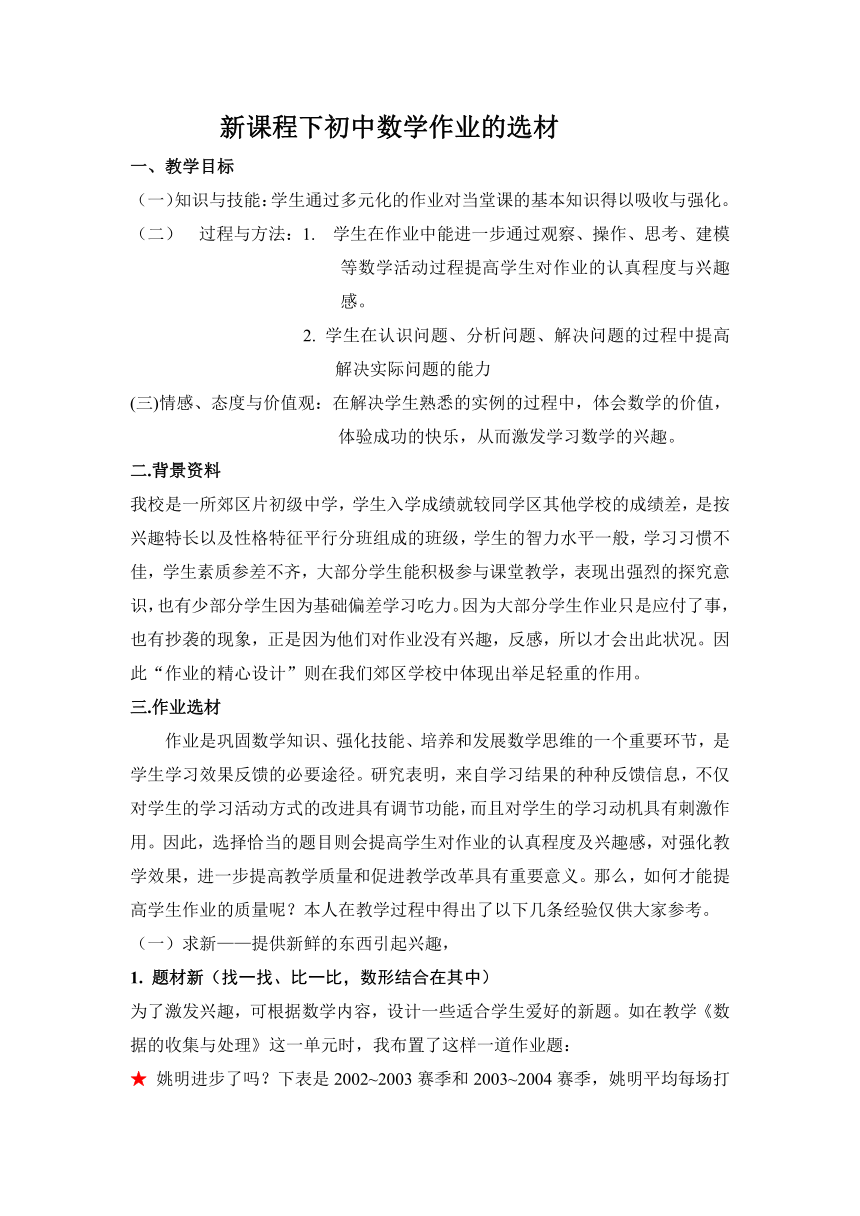

★ 姚明进步了吗?下表是2002~2003赛季和2003~2004赛季,姚明平均每场打球的相关数据。

师:分析数据,你认为:在NBA打球的前两年中,姚明进步了吗?(用数据说话)

生:他进步了! ……(学生兴奋的回答)

这种学生喜闻乐见的新题,难度不大,可使一些“球迷”即兴求解。从而以这样的新“产品”,以新引思,以新促思,以新成思。

2. 题型新(列一列、算一算,数形结合在其中)

在讲勾股定理的时候,单单是对公式进行计算的确是比较枯燥的,学生处于被动的学习效果肯定是不佳,于是我选了一道古代名题:

这是一道成书于公元前一世纪,距今约两千多年前的,《九章算术》中记录的一道古原题:“今有池,方一丈,葭生其中央,出水一尺。引葭赴岸,适与岸齐,问水深、葭长各几何?”

先让学生整理翻译原题:

★ “现在有一个贮有水的正方形池子,池子的中央长着一株芦苇,水池的边长为10尺,芦苇露出水面1尺。若将芦苇拉到岸边,刚好能达到水池岸与水面的交接线的点上。请求出水深与芦苇的长各有多少尺?

就这一道题而言,把枯燥的勾股定理计算题目生活化,让学生能真正的动脑筋去想,但还需要教师的引导的是:

经过热烈的讨论,学生陆续得出了结论:

设水深为x尺,根据勾股定理,列出方程 :

★又如:有两棵树,一棵高6米,另一棵高2米,两树相距5米.一只小鸟从一棵树的树梢飞到另一棵树的树梢,至少飞了 几米?.

由于有了解决前面问题的实践经历,学生在考虑问题时显得不那么盲目了,大部分学生能独立完成作业3,大大提高了学生的兴趣,也真正达到了作业的效果。

(二)、求活——挖掘习题本身的内在力量保持兴趣

思维成果活(数学建模是关键) 如教了浓度配比应用题后,我将课本上一道练习改为如下题目做为作业:

★例 把含盐15%的盐水20千克改制成含盐20%的盐水,怎么办?

“怎么办?”这样一个灵活性较强的问题,打破“陈规旧习”的束缚,引起学生从不同角度进行分析思考。提高浓度的途径有:使盐水中的盐变多——加盐;使盐水中的水变少——蒸发水。由此提出两个不同的问题:①需加多少盐?②需蒸发多少水?从而使问题的思路明朗化。学生的思维沿着不同的方向展开,最终得到两种不同的答案。

再如在解几何题时,根据课本习题,可故意隐去一些结论,让学生去解答、猜想、证明,迎合学生希望自己是一个发现者、探索者的欲望,给他们创设一种“探索”的感受意境;使其在解题中感到乐趣无穷。

(三) 求近——揭示知识的应用价值提高兴趣

在习题中揭示出知识的应用价值,让学生体验到数学在他们周围世界的力量,真切感受到所学的知识是有用的,学用结合,可以大大提高学生的作业兴趣。

贴近生活实际 为了让学生从解决“身边发生”的问题中去认识学习数学的重要性,可设计一些这样的作业题。如在学习了不等式的内容后,我设置了:

例 某家长经商一批货,如果本月一日售出,可获利100元,然后可将本利都存入银行,已知银行月息为2.4%;如果下月一日售出,可获利120元,但要付5元保管费。试向这批货物何时售出(本月一日还是下月一日)最好?

提示:设这批货的本金为x元,则两种售法收益之差为

(x+100)(1+2.4%)-(x+120-5)=0.024x-12.6.

三. 教学反思

1.数学教育的目的应是培养有思想有创新能力的人,而不是做作业的"机器",考试的傀儡。所以教师只有正确地理解作业的价值,更新教育观念,落实新课程理念,以学生的发展为本,加强作业的改革,在平时设计作业时就应避免"题海战术",防止"熟而生厌"、"熟而生笨",提倡探索创新、自主选择,最终让学生的知识在作业中升华,技能在作业中掌握,能力在作业中形成,思维在作业中发展。让"讲之功有限,习之功无已",让"人本回归"能真正实现。培养学生的创新意识和实践能力。我觉得本节课基本实现了教学目标。

2.新课标注重情景创设,为了能从作业上“抓住”学生,唤起学生的学习欲望,通过反复琢磨,我决定利用简单的图形开放题开始教学,由于问题的可操作性和答案的多样性,上课时确实能够马上吸引学生的注意力,另外在此基础上展开教学,既保证了学生学习中的新鲜感与好奇心,也符合循序渐进的教学原则,有利于问题的突破,从而使教学层层推进,整堂课教起来自然流畅,学生也乐于学习,讨论、争论的场面时有出现,一定程度上达到了“探究性学习”的目的。

3.新课标强调把课堂还给学生,但并非否定教师在教学过程中的重要作用,我认为在课改中教师更应突出其主导作用,就拿这节课来说,教本只提供一个素材,教师怎样设计教学过程,使之成为一堂有价值的探究课,怎样为学生的数学活动创造一个良好的学习环境,使课堂成为学生相互交流,思想开放,协商争辩的理想场合;怎样使教师成为一个真正的质疑者;怎样帮助学生自我反省,促进其内部认识结构的更新等等,教师都必须努力去思考。“不化时间万万做不到,化了时间未必能做好”,新课标对我们教师提出了更高的要求。

4.《标准》明确指出:“有效的数学学习活动不能单纯地依赖模仿与记忆,动手实践、自主探索与合作交流是学生学习数学的重要方式。”因此在本节课的教学中,我适当采用了这种新的学习方式,从学生的发言积极性、讨论的热烈度、所得结论的多样性等来看,他们实实在在地进行着观察、猜测、验证、推理与交流等数学活动,这对提高学生从事数学活动的能力,促进自身的整体发展有着很大的帮助。但在欣喜之余也存在很多担忧,可以说学习困难生的参与是不积极的,往往出现“能者多劳”的现象,这样会导致两极分化。如何让弱势群体的学习变得更主动,是我面临的一个较大的也急需解决的难题。

5.培养学生应用数学的意识和提高解决问题的能力应该是一个渐进的、长期的过程。像本节课中,我原以为分析清楚图2中小正方形中直角三角形,学生在后面解决问题时会很轻易地想到勾股定理,但事实并非如此,学生将实际问题转化为合理的数学模型,还存在很多困惑,因此教学中教师需要耐心,需要多给学生提出、认识和理解问题的机会,鼓励他们从不同的角度、不同的途径来思考和解决问题,从而使学生在数学化的过程中真正实现“再创造”。

总之,反思这一节课,应该说是有得有失,得的要继续发扬,失的则要在今后的教学实践中逐步弥补,从而不断完善自我、发展自我。

古文翻译过来?

题中蕴含着几何图形?

直角三角形想到勾股定理

找出题中的关键词

一、教学目标

(一)知识与技能:学生通过多元化的作业对当堂课的基本知识得以吸收与强化。

(二) 过程与方法:1. 学生在作业中能进一步通过观察、操作、思考、建模等数学活动过程提高学生对作业的认真程度与兴趣感。

2. 学生在认识问题、分析问题、解决问题的过程中提高解决实际问题的能力

(三)情感、态度与价值观:在解决学生熟悉的实例的过程中,体会数学的价值,体验成功的快乐,从而激发学习数学的兴趣。

二.背景资料

我校是一所郊区片初级中学,学生入学成绩就较同学区其他学校的成绩差,是按兴趣特长以及性格特征平行分班组成的班级,学生的智力水平一般,学习习惯不佳,学生素质参差不齐,大部分学生能积极参与课堂教学,表现出强烈的探究意识,也有少部分学生因为基础偏差学习吃力。因为大部分学生作业只是应付了事,也有抄袭的现象,正是因为他们对作业没有兴趣,反感,所以才会出此状况。因此“作业的精心设计”则在我们郊区学校中体现出举足轻重的作用。

三.作业选材

作业是巩固数学知识、强化技能、培养和发展数学思维的一个重要环节,是学生学习效果反馈的必要途径。研究表明,来自学习结果的种种反馈信息,不仅对学生的学习活动方式的改进具有调节功能,而且对学生的学习动机具有刺激作用。因此,选择恰当的题目则会提高学生对作业的认真程度及兴趣感,对强化教学效果,进一步提高教学质量和促进教学改革具有重要意义。那么,如何才能提高学生作业的质量呢?本人在教学过程中得出了以下几条经验仅供大家参考。

(一)求新——提供新鲜的东西引起兴趣,

1. 题材新(找一找、比一比,数形结合在其中)

为了激发兴趣,可根据数学内容,设计一些适合学生爱好的新题。如在教学《数据的收集与处理》这一单元时,我布置了这样一道作业题:

★ 姚明进步了吗?下表是2002~2003赛季和2003~2004赛季,姚明平均每场打球的相关数据。

师:分析数据,你认为:在NBA打球的前两年中,姚明进步了吗?(用数据说话)

生:他进步了! ……(学生兴奋的回答)

这种学生喜闻乐见的新题,难度不大,可使一些“球迷”即兴求解。从而以这样的新“产品”,以新引思,以新促思,以新成思。

2. 题型新(列一列、算一算,数形结合在其中)

在讲勾股定理的时候,单单是对公式进行计算的确是比较枯燥的,学生处于被动的学习效果肯定是不佳,于是我选了一道古代名题:

这是一道成书于公元前一世纪,距今约两千多年前的,《九章算术》中记录的一道古原题:“今有池,方一丈,葭生其中央,出水一尺。引葭赴岸,适与岸齐,问水深、葭长各几何?”

先让学生整理翻译原题:

★ “现在有一个贮有水的正方形池子,池子的中央长着一株芦苇,水池的边长为10尺,芦苇露出水面1尺。若将芦苇拉到岸边,刚好能达到水池岸与水面的交接线的点上。请求出水深与芦苇的长各有多少尺?

就这一道题而言,把枯燥的勾股定理计算题目生活化,让学生能真正的动脑筋去想,但还需要教师的引导的是:

经过热烈的讨论,学生陆续得出了结论:

设水深为x尺,根据勾股定理,列出方程 :

★又如:有两棵树,一棵高6米,另一棵高2米,两树相距5米.一只小鸟从一棵树的树梢飞到另一棵树的树梢,至少飞了 几米?.

由于有了解决前面问题的实践经历,学生在考虑问题时显得不那么盲目了,大部分学生能独立完成作业3,大大提高了学生的兴趣,也真正达到了作业的效果。

(二)、求活——挖掘习题本身的内在力量保持兴趣

思维成果活(数学建模是关键) 如教了浓度配比应用题后,我将课本上一道练习改为如下题目做为作业:

★例 把含盐15%的盐水20千克改制成含盐20%的盐水,怎么办?

“怎么办?”这样一个灵活性较强的问题,打破“陈规旧习”的束缚,引起学生从不同角度进行分析思考。提高浓度的途径有:使盐水中的盐变多——加盐;使盐水中的水变少——蒸发水。由此提出两个不同的问题:①需加多少盐?②需蒸发多少水?从而使问题的思路明朗化。学生的思维沿着不同的方向展开,最终得到两种不同的答案。

再如在解几何题时,根据课本习题,可故意隐去一些结论,让学生去解答、猜想、证明,迎合学生希望自己是一个发现者、探索者的欲望,给他们创设一种“探索”的感受意境;使其在解题中感到乐趣无穷。

(三) 求近——揭示知识的应用价值提高兴趣

在习题中揭示出知识的应用价值,让学生体验到数学在他们周围世界的力量,真切感受到所学的知识是有用的,学用结合,可以大大提高学生的作业兴趣。

贴近生活实际 为了让学生从解决“身边发生”的问题中去认识学习数学的重要性,可设计一些这样的作业题。如在学习了不等式的内容后,我设置了:

例 某家长经商一批货,如果本月一日售出,可获利100元,然后可将本利都存入银行,已知银行月息为2.4%;如果下月一日售出,可获利120元,但要付5元保管费。试向这批货物何时售出(本月一日还是下月一日)最好?

提示:设这批货的本金为x元,则两种售法收益之差为

(x+100)(1+2.4%)-(x+120-5)=0.024x-12.6.

三. 教学反思

1.数学教育的目的应是培养有思想有创新能力的人,而不是做作业的"机器",考试的傀儡。所以教师只有正确地理解作业的价值,更新教育观念,落实新课程理念,以学生的发展为本,加强作业的改革,在平时设计作业时就应避免"题海战术",防止"熟而生厌"、"熟而生笨",提倡探索创新、自主选择,最终让学生的知识在作业中升华,技能在作业中掌握,能力在作业中形成,思维在作业中发展。让"讲之功有限,习之功无已",让"人本回归"能真正实现。培养学生的创新意识和实践能力。我觉得本节课基本实现了教学目标。

2.新课标注重情景创设,为了能从作业上“抓住”学生,唤起学生的学习欲望,通过反复琢磨,我决定利用简单的图形开放题开始教学,由于问题的可操作性和答案的多样性,上课时确实能够马上吸引学生的注意力,另外在此基础上展开教学,既保证了学生学习中的新鲜感与好奇心,也符合循序渐进的教学原则,有利于问题的突破,从而使教学层层推进,整堂课教起来自然流畅,学生也乐于学习,讨论、争论的场面时有出现,一定程度上达到了“探究性学习”的目的。

3.新课标强调把课堂还给学生,但并非否定教师在教学过程中的重要作用,我认为在课改中教师更应突出其主导作用,就拿这节课来说,教本只提供一个素材,教师怎样设计教学过程,使之成为一堂有价值的探究课,怎样为学生的数学活动创造一个良好的学习环境,使课堂成为学生相互交流,思想开放,协商争辩的理想场合;怎样使教师成为一个真正的质疑者;怎样帮助学生自我反省,促进其内部认识结构的更新等等,教师都必须努力去思考。“不化时间万万做不到,化了时间未必能做好”,新课标对我们教师提出了更高的要求。

4.《标准》明确指出:“有效的数学学习活动不能单纯地依赖模仿与记忆,动手实践、自主探索与合作交流是学生学习数学的重要方式。”因此在本节课的教学中,我适当采用了这种新的学习方式,从学生的发言积极性、讨论的热烈度、所得结论的多样性等来看,他们实实在在地进行着观察、猜测、验证、推理与交流等数学活动,这对提高学生从事数学活动的能力,促进自身的整体发展有着很大的帮助。但在欣喜之余也存在很多担忧,可以说学习困难生的参与是不积极的,往往出现“能者多劳”的现象,这样会导致两极分化。如何让弱势群体的学习变得更主动,是我面临的一个较大的也急需解决的难题。

5.培养学生应用数学的意识和提高解决问题的能力应该是一个渐进的、长期的过程。像本节课中,我原以为分析清楚图2中小正方形中直角三角形,学生在后面解决问题时会很轻易地想到勾股定理,但事实并非如此,学生将实际问题转化为合理的数学模型,还存在很多困惑,因此教学中教师需要耐心,需要多给学生提出、认识和理解问题的机会,鼓励他们从不同的角度、不同的途径来思考和解决问题,从而使学生在数学化的过程中真正实现“再创造”。

总之,反思这一节课,应该说是有得有失,得的要继续发扬,失的则要在今后的教学实践中逐步弥补,从而不断完善自我、发展自我。

古文翻译过来?

题中蕴含着几何图形?

直角三角形想到勾股定理

找出题中的关键词