地理湘教版(2019)必修第一册1.3地球的圈层结构(共51张ppt)

文档属性

| 名称 | 地理湘教版(2019)必修第一册1.3地球的圈层结构(共51张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-07-03 14:29:01 | ||

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

第三节 地球的圈层结构

学习目标

了解地震波传播特征及其在划分地球

内部圈层方面的应用。

掌握地球内部圈层的划分及圈层特点

了解地球外部圈层的组成及意义。

01 地震和地震波

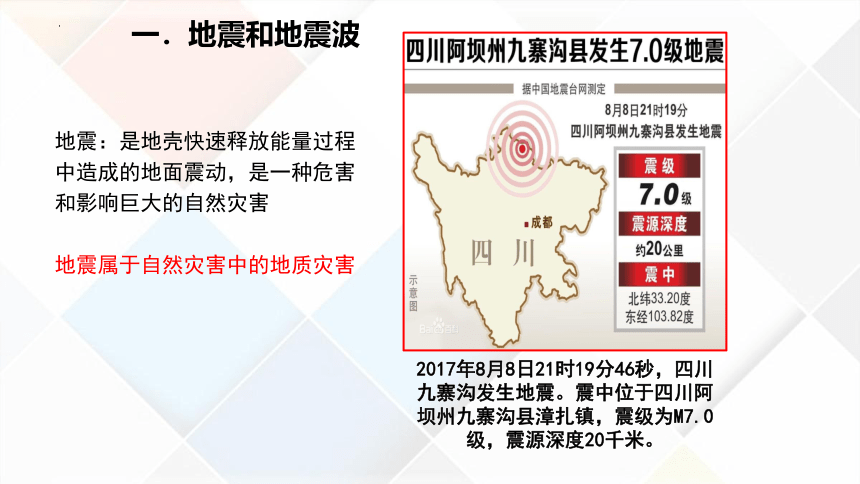

地震:是地壳快速释放能量过程中造成的地面震动,是一种危害和影响巨大的自然灾害

地震属于自然灾害中的地质灾害

2017年8月8日21时19分46秒,四川九寨沟发生地震。震中位于四川阿坝州九寨沟县漳扎镇,震级为M7.0级,震源深度20千米。

地震和地震波

·人员伤亡

·房屋破坏

·路面破坏

·山体滑坡

地震引发海啸

地震和地震波

震源

震中距

震源深度

地震波

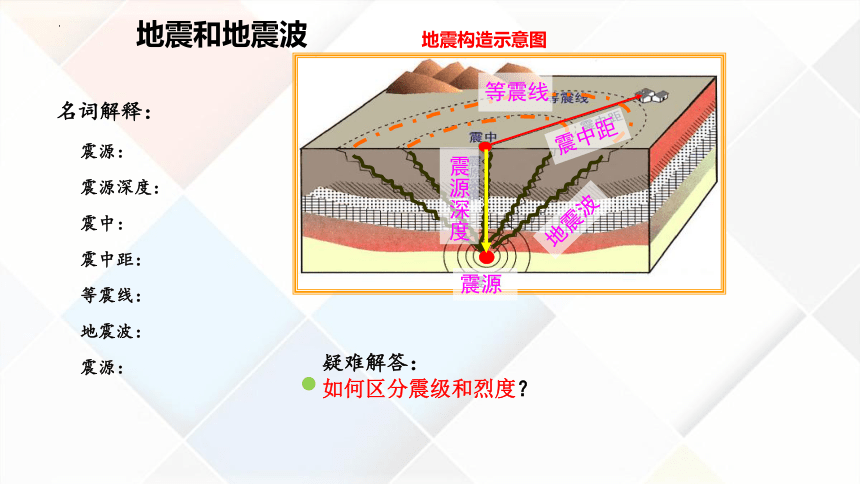

地震构造示意图

等震线

名词解释:

震源:

震源深度:

震中:

震中距:

等震线:

地震波:

震源:

疑难解答:

如何区分震级和烈度?

2.地震的结构

(1)震源:地球内部岩层破裂引起震动的地方,称为震源。

(2)震中:地面正对着震源的那一点称为震中。

(3)震源深度:震源到地面的垂直距离为震源深度。

(4)震中距:地面上任何一点到震中的直线距离称为震中距。

(5)等震线:把地面破坏程度相似的各点连接起来的曲线称为等震线。

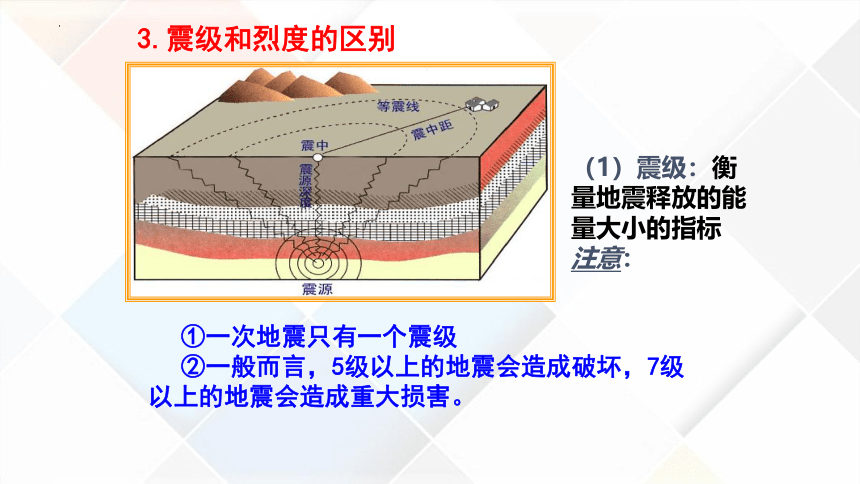

3.震级和烈度的区别

①一次地震只有一个震级

②一般而言,5级以上的地震会造成破坏,7级以上的地震会造成重大损害。

(1)震级:衡量地震释放的能量大小的指标

注意:

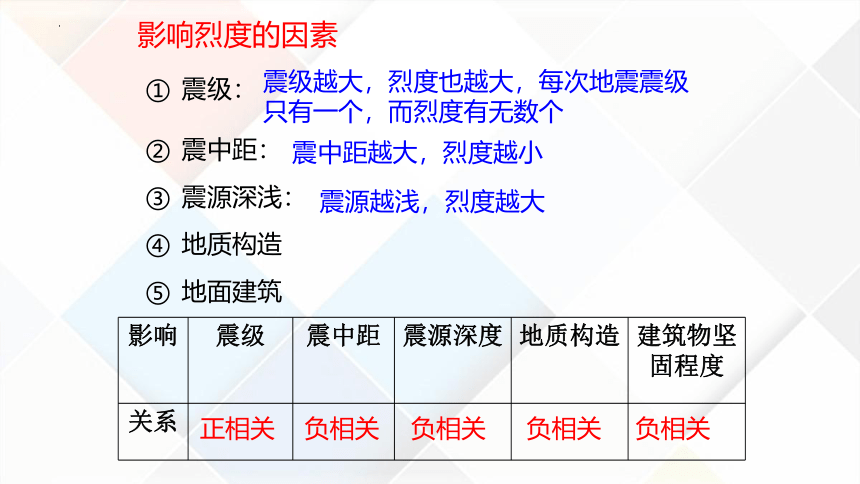

影响烈度的因素

震级:

震级越大,烈度也越大,每次地震震级只有一个,而烈度有无数个

震中距:

震中距越大,烈度越小

震源深浅:

震源越浅,烈度越大

地质构造

地面建筑

影响 震级 震中距 震源深度 地质构造 建筑物坚固程度

关系

正相关

负相关

负相关

负相关

负相关

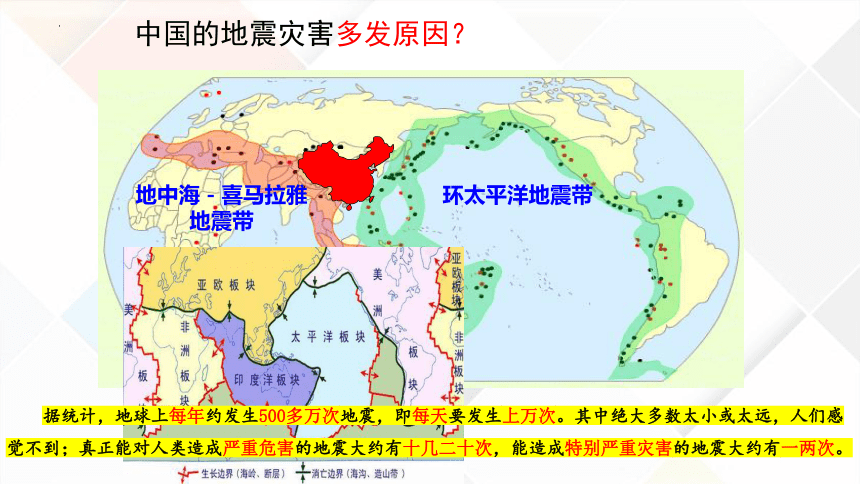

中国的地震灾害多发原因?

地中海-喜马拉雅地震带

环太平洋地震带

据统计,地球上每年约发生500多万次地震,即每天要发生上万次。其中绝大多数太小或太远,人们感觉不到;真正能对人类造成严重危害的地震大约有十几二十次,能造成特别严重灾害的地震大约有一两次。

地震波

当地震发生时,地下物质受到强烈的冲击会发生的弹性震动,并以波的形式向四周传播,这种弹性波就叫地震波。地震波分为纵波(P波)和横波(S波)

名称 传播速度 通过介质 震感

纵波(P)

横波(S) 纵波与横波的性质

纵波(P波)

横波(S波)

快

固体、液体、气体

慢

固体

上下颠簸

左右震动

6、地震波

地震来临时,人们在地面上和坐船水上的感觉有何不同?

思考:

地面上:先上下颠簸,然后左右摇晃。

水面上:只会上下颠簸

通过横波与纵波传播速度的变化,探索研究地球的圈层结构。

某石油勘探队利用人工爆破的方法测得某处地下有丰富的石油、天然气资源,请你利用地震波知识解释一下原理。

爆破时产生的纵波能穿过固体、液体和气体,横波只能穿过固体。若在某一深度横波突然消失,说明该深度以下可能为液体;再根据纵波在水、石油、天然气中的传播速度不同来确定是石油、天然气还是水。

【地震波的应用】

地球的内部圈层

划分依据——地震波的传播速度

内部圈层:地壳、地幔、地核

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

3

6

9

12

15

深度:km

速度:km/s

地壳

地幔

外核

内核

33km

2900km

莫霍界面

古登堡界面

地震波的传播速度与地球内部圈层的划分

在莫霍界面和古登堡界面,地震波波速如何变化?

1

——波速明显增加 (Vs < Vp)

——横波消失,纵波减速

莫霍面

古登堡面

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

3

6

9

12

15

深度:km

速度:km/s

地壳

地幔

外核

内核

33km

2900km

莫霍界面

古登堡界面

地震波的传播速度与地球内部圈层的划分

物质组成或状态(介质)发生了变化

在莫霍界面和古登堡界面,地震波波速突然变化说明了什么问题?

2

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

3

6

9

12

15

深度:km

速度:km/s

地壳

地幔

外核

内核

33km

2900km

莫霍界面

古登堡界面

地震波的传播速度与地球内部圈层的划分

地幔是固体,外核是液体

请推测地幔和地核的物质状态

3

陆壳较厚

洋壳较薄

地球的内部圈层结构

地核

地幔

地壳

岩浆的发源地

思考:地壳与岩石圈是指的统一位置吗?他们有什么区别?

横、纵波均通过,温度升高,压力增大——固态

横波不能通过,但纵波可以通过——接近液态

固态

地壳

地幔

外核

内核

17km

2900km

莫霍界面

古登堡界面

地幔

地 壳

地壳平均厚度17千米,大陆地壳较厚,平均厚度约 39~41 千米(33千米),高山、高原地区(如青藏高原)地壳最厚处可达 70 千米;大洋地壳较薄,平均厚度为 5~10 千米(6千米)

(1)位置:地面以下莫霍面以上

(2)厚度:17km/33km/6km

地壳厚度的变化有什么规律?

厚度不均,海拔越高,地壳越厚

地 壳

(4)地壳可分为哪两层? 它们的分布有什么不同?

硅镁层

硅铝层

不连续分布,在大洋底部消失

连续分布

(3)组成:由90多种化学元素组成,主要组成为氧、硅

、铝,硅酸盐类矿物在地壳中分布最广

(1) 范围:介于地壳和地核之间,即莫霍界面与古登堡界面之间,约地下2900km。

(2) 分层:分为两部分,上地幔(约地下33-900km)和下地幔(约地下900-2900km)。上地幔包含上地幔的顶部(约地下33-80km)、软流层(约地下80-400km)和上地幔的下部(约地下400-900km)。

(3) 岩石圈:包含地壳和上地幔顶部(软流层以上),平均厚度100-110km,其物质由岩石组成。

地 幔

(4) 软流层:一般认为可能是岩浆的主要发源地之一,约地下80-400km。

(5) 元素组成:铁、镁。主要由含铁、镁的硅酸盐类矿物组成。

地 幔

(1)范围:地球的核心部分,即古登堡面所包围的球体。

(2)分层: 内核:一般认为呈固态

外核:高温高压下呈液态或熔融状态

(3)元素组成:铁、镍(极高温度和高压)

(4)横波不能在外核中传播,外核物质的“流动”,可能是地球磁场产生的主要原因。

地 核

1.地球的内部圈层归纳总结

圈层名称 地震波速度的变化 主要物质 主要特征

地壳 地震波的传播速度比较均匀 岩石(硅铝层、硅镁层) 厚度不均(大陆地壳较厚,平均厚度为39~41千米;大洋地壳较薄,平均厚度为5~10千米),平均厚度约为17千米

地幔 上地幔 纵波和横波传播速度明显加快 含铁、镁的硅酸盐类矿物 固态,上部存在一个软流层,一般认为这里可能是岩浆的主要发源地

下地幔 固态,温度较高,压力和密度较大

地核 外核 纵波波速突然下降,横波消失 以铁、镍为主 在高温和高压下呈液态或熔融状态

内核 固态,温度很高,压力和密度很大

(1)划分依据:地震波__________的变化。

(2)不连续界面及波速变化

传播速度

代码 名称 波速 A波(____波) B波(____波)

C ______面 传播速度都明显增加 D ________面 完全消失 传播速度突然下降

横

纵

莫霍

古登堡

(3)地球内部圈层的划分

C以上为______,C、D之间为______,D以内为______ (由E外核和F内核组成)。

(4)岩石圈的结构

地壳

地幔

地核

岩石圈位于________以上,包括M______、N________顶部,主要由______

组成。

软流层

地壳

上地幔

岩石

[例1] (2019·海南卷)2019年2月19日,我国在塔里木盆地顺北油气田完成某钻井钻探,钻井深8 588米,创亚洲陆上钻井最深纪录。据此完成下题。

该钻井( )

A.未穿透地壳 B.深达莫霍面

C.已穿透岩石圈 D.即将穿透地幔

解析 地壳平均厚度约为17千米,其中大陆地壳较厚,平均厚度39~41千米。由材料“钻井深8 588米”可知,该钻井未穿透地壳,也未达莫霍面,更未穿透岩石圈或地幔。

A

A

A双基过关练

(2021·浙江绍兴期末)下图为地震波在地球内部传播速度和地球内部结构(①~④为地球内部圈层)示意图。据此完成1~2题。

1.①~④表示的地球内部圈层,对应正确的是( )

A.①—地壳 B.②—岩石圈

C.③—地幔 D.④—软流层

解析 根据示意图可判断,①为地壳,②为

地幔,③为外核,④为内核。岩石圈的范围是软流层之上的部分,包括上地幔顶部和地壳;软流层位于上地幔,距地表大约80~400千米深处。

C

2.下列关于地球内部各圈层特点的描述,正确的是( )

A.①—横波传播速度最大

B.②—内部物质组成均匀

C.③—呈液态或熔融状态

D.④—由硅酸盐矿物组成

解析 根据图中信息,横波从上到下传播过程中速度在增加,在到达古登堡面时消失,因此在①层时不是速度最大;②层地震波从上到下速度在变化,说明内部物质组成不均匀;横波传到③层时消失,说明该层是液态或熔融状态;④层是由高温的铁和镍组成的。

C

下图为月壳(平均厚度约50 km)与月幔地震波速度变化示意图。读图,完成9~10题。

9.月球地震波与地球地震波相比较,下列说法错误的是( )

A.都是P波速度始终大于S波

B.都在壳以下有突然加速的过程

C.月球表面地震波速大于地球表面

D.A、B说法都正确

解析 据所学知识可知,P波在地壳中传播速度为5.5~

7千米/秒,S波在地壳中的传播速度为3.2~4.0千米/秒,

因此可判断在月球表面地震波的速度小于地球表面。故选C。

D

10.根据图中所示内容,可以判断出( )

A.月球发生地震时,有一地只能探测到P波,而没有S波

B.月球内部结构中没有“软流层”

C.月球内部只能分为两层

D.通过图中地震波的变化,我们只能看出一个不连续界面

解析 月球表面附近没有气体、液体存在,月球表面既能探测到P波,也能探测到S波;“软流层”在图中地震波变化上无法显示出来;从题干可知,该图只是表示月球的月壳与月幔。故选D。

15.结合下列材料,完成问题。

材料一 北京时间2018年10月31日16时29分,在四川省凉山州西昌(27.7°N,102.08°E)发生5.1级地震,震源深度19 km。

材料二 甲图为我国大陆部分地区地壳等厚度线图,乙图为地震波在地球内部传播速度图。

甲 乙

(1)为探测莫霍面的情况,在下列四地同时进行了地震波的测定,最迟从莫霍面传来地震波的是( )

A.拉萨 B.乌鲁木齐 C.上海 D.北京

答案 A

解析 在地球的大范围固体表面,海拔越高,地壳越厚,拉萨所处海拔最高,地壳厚度最大,故地震波到达最晚。

答案 地震波 横波 纵波 地震波的传播速度随所通过的介质不同而变化;纵波能通过固体、液体和气体物质传播且速度快,横波只能通过固体物质传播

解析 了解地球内部圈层目前主要依靠地震波;图示A的传播速度较B慢,故A为横波,B为纵波。

(2)掌握地震发生规律可有效减少危害,要了解地球各圈层组成物质和结构特征,目前主要的研究依据是________,材料二乙图中A为________,B为________,并写出其判断依据__________________________________________________。

答案 莫霍面 从西北向东南递减 地壳

解析 地壳是指莫霍面以上的部分,故地壳厚度为0表示位于莫霍面上;图示等值线的分布规律可直接从图中读出;材料反映该次西昌地震的震源深度约19 km,而大陆地壳的平均厚度约33 km,故判断西昌地震震源位于地壳。

(3)在地壳等厚度线图中,0 km表示________(界面)。甲图所示区域地壳厚度大致分布规律是________________。根据材料可以推断出,西昌市地震的震源位于________(填“地壳”“地幔”或“地核”)。

甲

02 地球的外部圈层结构

大气圈 · 水圈 · 生物圈

地球的外部圈层:

通常把地壳表层以外的由大气、水体和生物组成的自然界,划分为大气圈、水圈和生物圈三个圈层,其中生物圈占有大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部。统称为地球的外部圈层。

生物圈

大气圈

水圈

大气圈:

组成:包裹地球的气体层,主要成分是氮和氧

密度:随着高度增加,大气的密度迅速减小

意义:地球生命生存的基础条件之一

生物从环境中获取物质和能量;

促进太阳能的转换;

改变大气圈和水圈的组成、改造地表的形态等

水圈:

组成:液态水、固态水和气态水

分类:海洋水、大气水、陆地水

和生物水

意义:陆地水与人类社会的关系

最为密切,它主要可分为地表水和地下水

在地球表面物质迁移和能量转换起着十分重要的作用。

由地球表层水体构成的连续

但不规则的圈层

生物圈

—— 地球上所有生物及其生存环境的总称

概念:由地球表层生物及其生存环境构成的

圈层

范围:包括大气圈的底部,水圈的全部,岩

石圈的上部

核心部分:地上100米,水面以下200米内

意义:大气圈、水圈、生物圈与岩石圈相互联系、相互渗透,共同构成人类赖以生存和发展的自然环境

生物从环境中获取物质和能量,改造了大气圈、水圈和岩石圈

想一想:生物圈与其他圈层比,有何不同?

①其他圈层是无机物组成的,而生物圈是由生物构成的,是一个

非常活跃的圈层

②其他圈层都具有相对独立的空间结构,而生物圈则渗透于其他

圈层之中,形成一个特殊的结构

补充拓展 生物圈对地球其他圈层的作用

对大气圈的影响 绿色植物能降低大气层中的二氧化碳浓度,调节气温

对水圈的影响 生物影响一些元素在水中的迁移和沉淀过程;生物体中的水通过被吸收和排出以及在生命系统内部的运动,参与着水圈的循环

对岩石圈的影响 生物风化作用和生物成矿作用

地球外部圈层之间有无明显界限?相互之间有什么关系?

各外部圈层之间相互渗透、相互制约,

形成人类赖以生存和发展的自然环境。

大 气 圈

水 圈

大 气 圈

生 物 圈

岩石圈

C

2021年4月25日凌晨1点左右,日本鹿儿岛樱岛火山的南岳山顶火山口发生喷发,喷射的火山碎屑和烟雾升到4 000多米高空。据此完成1~2题。

1.岩浆物质冲破了岩石圈的束缚后才喷发出来,关于岩石圈的叙述,正确的是( )

A.岩石圈属于地壳的一部分,是由岩石构成的 B.岩石圈属于上地幔的一部分

C.岩石圈与生物圈关系密切 D.岩石圈的上部是软流层

解析 岩石圈包括地壳及上地幔顶部(软流层以上),A、B、D错。岩石圈与生物圈关系密切,C对。

2.火山灰漫天飞扬,对地球的外部圈层产生了很大影响,有关地球外部圈层的说法,正确的是( )

A.大气圈是由大气组成的简单的系统

B.水圈是一个连续但不规则的圈层

C.生物圈占据大气圈的全部、水圈的底部

D.地球的外部圈层之间关系密切,但与地球的内部圈层没有关系

解析 大气圈是由气体和悬浮物质组成的复杂系统,A错。水圈是一个连续但不规则的圈层,B对。生物圈包括大气圈的底部、水圈的全部及岩石圈的上部,C错。地球的外部圈层之间关系密切,与地球的内部圈层也有密切的关系,D错。

B

3.(2019·北京卷)莫霍面深度不一。下图为长江中下游某区域莫霍面的等深线分布图。读图,完成下题。

B

据图可推断( )

A.①地地壳厚度最薄

B.②地金属矿产丰富

C.③地地幔深度最浅

D.④地地下水埋藏深

解析 莫霍面是地壳和地幔的分界线,莫霍面以上到地表为地壳。莫霍面深度越小,地壳越薄,图中①地莫霍面深度为38.5~39.0千米,不是最小的,故地壳厚度不是最薄的。②地位于河流附近,且该处河流大致沿莫霍面等深线发育,说明②地可能位于莫霍面断裂带上,金属矿产丰富。③地莫霍面深度为37.5~38.0千米,不是最小的,地幔深度不是最浅的。④地位于河流附近,地下水埋藏浅。

A

(2021·山东东营模拟)备受国际地质科学界关注的世界第二口白垩纪大陆科学钻井“松科二井”于2016年完成钻井深度5 922.58米,是研究白垩纪地球表层系统重大地质事件与温室气候变化项目的重要研究内容。据此完成5~6题。

5.此科研井的最深处在( )

A.地壳 B.地幔

C.地核 D.软流层

解析 地壳的平均厚度约为17千米,“松科二井”钻井深度为5 922.58米,所以最深处仍位于地壳。故选A。

D

6.根据材料判断下列叙述正确的是( )

A.地球各圈层之间没有联系

B.只有大气圈和岩石圈有联系

C.研究地球内部圈层只有通过地质钻探

D.地球各圈层间存在相互联系

解析 通过研究地球的内部圈层来研究白垩纪地球表层系统重大地质事件与温室气候变化,说明地球各圈层间是相互联系的。故选D。

地球的圈层结构

内部圈层

外部圈层

划分依据

组成

地震波

波

波

界面

界面

纵

横

地壳

地幔

地核

莫霍

古登堡

大气圈

水圈

生物圈

小结

相互影响,相互制约

(最活跃

的圈层)

(两个地震带)

第三节 地球的圈层结构

学习目标

了解地震波传播特征及其在划分地球

内部圈层方面的应用。

掌握地球内部圈层的划分及圈层特点

了解地球外部圈层的组成及意义。

01 地震和地震波

地震:是地壳快速释放能量过程中造成的地面震动,是一种危害和影响巨大的自然灾害

地震属于自然灾害中的地质灾害

2017年8月8日21时19分46秒,四川九寨沟发生地震。震中位于四川阿坝州九寨沟县漳扎镇,震级为M7.0级,震源深度20千米。

地震和地震波

·人员伤亡

·房屋破坏

·路面破坏

·山体滑坡

地震引发海啸

地震和地震波

震源

震中距

震源深度

地震波

地震构造示意图

等震线

名词解释:

震源:

震源深度:

震中:

震中距:

等震线:

地震波:

震源:

疑难解答:

如何区分震级和烈度?

2.地震的结构

(1)震源:地球内部岩层破裂引起震动的地方,称为震源。

(2)震中:地面正对着震源的那一点称为震中。

(3)震源深度:震源到地面的垂直距离为震源深度。

(4)震中距:地面上任何一点到震中的直线距离称为震中距。

(5)等震线:把地面破坏程度相似的各点连接起来的曲线称为等震线。

3.震级和烈度的区别

①一次地震只有一个震级

②一般而言,5级以上的地震会造成破坏,7级以上的地震会造成重大损害。

(1)震级:衡量地震释放的能量大小的指标

注意:

影响烈度的因素

震级:

震级越大,烈度也越大,每次地震震级只有一个,而烈度有无数个

震中距:

震中距越大,烈度越小

震源深浅:

震源越浅,烈度越大

地质构造

地面建筑

影响 震级 震中距 震源深度 地质构造 建筑物坚固程度

关系

正相关

负相关

负相关

负相关

负相关

中国的地震灾害多发原因?

地中海-喜马拉雅地震带

环太平洋地震带

据统计,地球上每年约发生500多万次地震,即每天要发生上万次。其中绝大多数太小或太远,人们感觉不到;真正能对人类造成严重危害的地震大约有十几二十次,能造成特别严重灾害的地震大约有一两次。

地震波

当地震发生时,地下物质受到强烈的冲击会发生的弹性震动,并以波的形式向四周传播,这种弹性波就叫地震波。地震波分为纵波(P波)和横波(S波)

名称 传播速度 通过介质 震感

纵波(P)

横波(S) 纵波与横波的性质

纵波(P波)

横波(S波)

快

固体、液体、气体

慢

固体

上下颠簸

左右震动

6、地震波

地震来临时,人们在地面上和坐船水上的感觉有何不同?

思考:

地面上:先上下颠簸,然后左右摇晃。

水面上:只会上下颠簸

通过横波与纵波传播速度的变化,探索研究地球的圈层结构。

某石油勘探队利用人工爆破的方法测得某处地下有丰富的石油、天然气资源,请你利用地震波知识解释一下原理。

爆破时产生的纵波能穿过固体、液体和气体,横波只能穿过固体。若在某一深度横波突然消失,说明该深度以下可能为液体;再根据纵波在水、石油、天然气中的传播速度不同来确定是石油、天然气还是水。

【地震波的应用】

地球的内部圈层

划分依据——地震波的传播速度

内部圈层:地壳、地幔、地核

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

3

6

9

12

15

深度:km

速度:km/s

地壳

地幔

外核

内核

33km

2900km

莫霍界面

古登堡界面

地震波的传播速度与地球内部圈层的划分

在莫霍界面和古登堡界面,地震波波速如何变化?

1

——波速明显增加 (Vs < Vp)

——横波消失,纵波减速

莫霍面

古登堡面

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

3

6

9

12

15

深度:km

速度:km/s

地壳

地幔

外核

内核

33km

2900km

莫霍界面

古登堡界面

地震波的传播速度与地球内部圈层的划分

物质组成或状态(介质)发生了变化

在莫霍界面和古登堡界面,地震波波速突然变化说明了什么问题?

2

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

3

6

9

12

15

深度:km

速度:km/s

地壳

地幔

外核

内核

33km

2900km

莫霍界面

古登堡界面

地震波的传播速度与地球内部圈层的划分

地幔是固体,外核是液体

请推测地幔和地核的物质状态

3

陆壳较厚

洋壳较薄

地球的内部圈层结构

地核

地幔

地壳

岩浆的发源地

思考:地壳与岩石圈是指的统一位置吗?他们有什么区别?

横、纵波均通过,温度升高,压力增大——固态

横波不能通过,但纵波可以通过——接近液态

固态

地壳

地幔

外核

内核

17km

2900km

莫霍界面

古登堡界面

地幔

地 壳

地壳平均厚度17千米,大陆地壳较厚,平均厚度约 39~41 千米(33千米),高山、高原地区(如青藏高原)地壳最厚处可达 70 千米;大洋地壳较薄,平均厚度为 5~10 千米(6千米)

(1)位置:地面以下莫霍面以上

(2)厚度:17km/33km/6km

地壳厚度的变化有什么规律?

厚度不均,海拔越高,地壳越厚

地 壳

(4)地壳可分为哪两层? 它们的分布有什么不同?

硅镁层

硅铝层

不连续分布,在大洋底部消失

连续分布

(3)组成:由90多种化学元素组成,主要组成为氧、硅

、铝,硅酸盐类矿物在地壳中分布最广

(1) 范围:介于地壳和地核之间,即莫霍界面与古登堡界面之间,约地下2900km。

(2) 分层:分为两部分,上地幔(约地下33-900km)和下地幔(约地下900-2900km)。上地幔包含上地幔的顶部(约地下33-80km)、软流层(约地下80-400km)和上地幔的下部(约地下400-900km)。

(3) 岩石圈:包含地壳和上地幔顶部(软流层以上),平均厚度100-110km,其物质由岩石组成。

地 幔

(4) 软流层:一般认为可能是岩浆的主要发源地之一,约地下80-400km。

(5) 元素组成:铁、镁。主要由含铁、镁的硅酸盐类矿物组成。

地 幔

(1)范围:地球的核心部分,即古登堡面所包围的球体。

(2)分层: 内核:一般认为呈固态

外核:高温高压下呈液态或熔融状态

(3)元素组成:铁、镍(极高温度和高压)

(4)横波不能在外核中传播,外核物质的“流动”,可能是地球磁场产生的主要原因。

地 核

1.地球的内部圈层归纳总结

圈层名称 地震波速度的变化 主要物质 主要特征

地壳 地震波的传播速度比较均匀 岩石(硅铝层、硅镁层) 厚度不均(大陆地壳较厚,平均厚度为39~41千米;大洋地壳较薄,平均厚度为5~10千米),平均厚度约为17千米

地幔 上地幔 纵波和横波传播速度明显加快 含铁、镁的硅酸盐类矿物 固态,上部存在一个软流层,一般认为这里可能是岩浆的主要发源地

下地幔 固态,温度较高,压力和密度较大

地核 外核 纵波波速突然下降,横波消失 以铁、镍为主 在高温和高压下呈液态或熔融状态

内核 固态,温度很高,压力和密度很大

(1)划分依据:地震波__________的变化。

(2)不连续界面及波速变化

传播速度

代码 名称 波速 A波(____波) B波(____波)

C ______面 传播速度都明显增加 D ________面 完全消失 传播速度突然下降

横

纵

莫霍

古登堡

(3)地球内部圈层的划分

C以上为______,C、D之间为______,D以内为______ (由E外核和F内核组成)。

(4)岩石圈的结构

地壳

地幔

地核

岩石圈位于________以上,包括M______、N________顶部,主要由______

组成。

软流层

地壳

上地幔

岩石

[例1] (2019·海南卷)2019年2月19日,我国在塔里木盆地顺北油气田完成某钻井钻探,钻井深8 588米,创亚洲陆上钻井最深纪录。据此完成下题。

该钻井( )

A.未穿透地壳 B.深达莫霍面

C.已穿透岩石圈 D.即将穿透地幔

解析 地壳平均厚度约为17千米,其中大陆地壳较厚,平均厚度39~41千米。由材料“钻井深8 588米”可知,该钻井未穿透地壳,也未达莫霍面,更未穿透岩石圈或地幔。

A

A

A双基过关练

(2021·浙江绍兴期末)下图为地震波在地球内部传播速度和地球内部结构(①~④为地球内部圈层)示意图。据此完成1~2题。

1.①~④表示的地球内部圈层,对应正确的是( )

A.①—地壳 B.②—岩石圈

C.③—地幔 D.④—软流层

解析 根据示意图可判断,①为地壳,②为

地幔,③为外核,④为内核。岩石圈的范围是软流层之上的部分,包括上地幔顶部和地壳;软流层位于上地幔,距地表大约80~400千米深处。

C

2.下列关于地球内部各圈层特点的描述,正确的是( )

A.①—横波传播速度最大

B.②—内部物质组成均匀

C.③—呈液态或熔融状态

D.④—由硅酸盐矿物组成

解析 根据图中信息,横波从上到下传播过程中速度在增加,在到达古登堡面时消失,因此在①层时不是速度最大;②层地震波从上到下速度在变化,说明内部物质组成不均匀;横波传到③层时消失,说明该层是液态或熔融状态;④层是由高温的铁和镍组成的。

C

下图为月壳(平均厚度约50 km)与月幔地震波速度变化示意图。读图,完成9~10题。

9.月球地震波与地球地震波相比较,下列说法错误的是( )

A.都是P波速度始终大于S波

B.都在壳以下有突然加速的过程

C.月球表面地震波速大于地球表面

D.A、B说法都正确

解析 据所学知识可知,P波在地壳中传播速度为5.5~

7千米/秒,S波在地壳中的传播速度为3.2~4.0千米/秒,

因此可判断在月球表面地震波的速度小于地球表面。故选C。

D

10.根据图中所示内容,可以判断出( )

A.月球发生地震时,有一地只能探测到P波,而没有S波

B.月球内部结构中没有“软流层”

C.月球内部只能分为两层

D.通过图中地震波的变化,我们只能看出一个不连续界面

解析 月球表面附近没有气体、液体存在,月球表面既能探测到P波,也能探测到S波;“软流层”在图中地震波变化上无法显示出来;从题干可知,该图只是表示月球的月壳与月幔。故选D。

15.结合下列材料,完成问题。

材料一 北京时间2018年10月31日16时29分,在四川省凉山州西昌(27.7°N,102.08°E)发生5.1级地震,震源深度19 km。

材料二 甲图为我国大陆部分地区地壳等厚度线图,乙图为地震波在地球内部传播速度图。

甲 乙

(1)为探测莫霍面的情况,在下列四地同时进行了地震波的测定,最迟从莫霍面传来地震波的是( )

A.拉萨 B.乌鲁木齐 C.上海 D.北京

答案 A

解析 在地球的大范围固体表面,海拔越高,地壳越厚,拉萨所处海拔最高,地壳厚度最大,故地震波到达最晚。

答案 地震波 横波 纵波 地震波的传播速度随所通过的介质不同而变化;纵波能通过固体、液体和气体物质传播且速度快,横波只能通过固体物质传播

解析 了解地球内部圈层目前主要依靠地震波;图示A的传播速度较B慢,故A为横波,B为纵波。

(2)掌握地震发生规律可有效减少危害,要了解地球各圈层组成物质和结构特征,目前主要的研究依据是________,材料二乙图中A为________,B为________,并写出其判断依据__________________________________________________。

答案 莫霍面 从西北向东南递减 地壳

解析 地壳是指莫霍面以上的部分,故地壳厚度为0表示位于莫霍面上;图示等值线的分布规律可直接从图中读出;材料反映该次西昌地震的震源深度约19 km,而大陆地壳的平均厚度约33 km,故判断西昌地震震源位于地壳。

(3)在地壳等厚度线图中,0 km表示________(界面)。甲图所示区域地壳厚度大致分布规律是________________。根据材料可以推断出,西昌市地震的震源位于________(填“地壳”“地幔”或“地核”)。

甲

02 地球的外部圈层结构

大气圈 · 水圈 · 生物圈

地球的外部圈层:

通常把地壳表层以外的由大气、水体和生物组成的自然界,划分为大气圈、水圈和生物圈三个圈层,其中生物圈占有大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部。统称为地球的外部圈层。

生物圈

大气圈

水圈

大气圈:

组成:包裹地球的气体层,主要成分是氮和氧

密度:随着高度增加,大气的密度迅速减小

意义:地球生命生存的基础条件之一

生物从环境中获取物质和能量;

促进太阳能的转换;

改变大气圈和水圈的组成、改造地表的形态等

水圈:

组成:液态水、固态水和气态水

分类:海洋水、大气水、陆地水

和生物水

意义:陆地水与人类社会的关系

最为密切,它主要可分为地表水和地下水

在地球表面物质迁移和能量转换起着十分重要的作用。

由地球表层水体构成的连续

但不规则的圈层

生物圈

—— 地球上所有生物及其生存环境的总称

概念:由地球表层生物及其生存环境构成的

圈层

范围:包括大气圈的底部,水圈的全部,岩

石圈的上部

核心部分:地上100米,水面以下200米内

意义:大气圈、水圈、生物圈与岩石圈相互联系、相互渗透,共同构成人类赖以生存和发展的自然环境

生物从环境中获取物质和能量,改造了大气圈、水圈和岩石圈

想一想:生物圈与其他圈层比,有何不同?

①其他圈层是无机物组成的,而生物圈是由生物构成的,是一个

非常活跃的圈层

②其他圈层都具有相对独立的空间结构,而生物圈则渗透于其他

圈层之中,形成一个特殊的结构

补充拓展 生物圈对地球其他圈层的作用

对大气圈的影响 绿色植物能降低大气层中的二氧化碳浓度,调节气温

对水圈的影响 生物影响一些元素在水中的迁移和沉淀过程;生物体中的水通过被吸收和排出以及在生命系统内部的运动,参与着水圈的循环

对岩石圈的影响 生物风化作用和生物成矿作用

地球外部圈层之间有无明显界限?相互之间有什么关系?

各外部圈层之间相互渗透、相互制约,

形成人类赖以生存和发展的自然环境。

大 气 圈

水 圈

大 气 圈

生 物 圈

岩石圈

C

2021年4月25日凌晨1点左右,日本鹿儿岛樱岛火山的南岳山顶火山口发生喷发,喷射的火山碎屑和烟雾升到4 000多米高空。据此完成1~2题。

1.岩浆物质冲破了岩石圈的束缚后才喷发出来,关于岩石圈的叙述,正确的是( )

A.岩石圈属于地壳的一部分,是由岩石构成的 B.岩石圈属于上地幔的一部分

C.岩石圈与生物圈关系密切 D.岩石圈的上部是软流层

解析 岩石圈包括地壳及上地幔顶部(软流层以上),A、B、D错。岩石圈与生物圈关系密切,C对。

2.火山灰漫天飞扬,对地球的外部圈层产生了很大影响,有关地球外部圈层的说法,正确的是( )

A.大气圈是由大气组成的简单的系统

B.水圈是一个连续但不规则的圈层

C.生物圈占据大气圈的全部、水圈的底部

D.地球的外部圈层之间关系密切,但与地球的内部圈层没有关系

解析 大气圈是由气体和悬浮物质组成的复杂系统,A错。水圈是一个连续但不规则的圈层,B对。生物圈包括大气圈的底部、水圈的全部及岩石圈的上部,C错。地球的外部圈层之间关系密切,与地球的内部圈层也有密切的关系,D错。

B

3.(2019·北京卷)莫霍面深度不一。下图为长江中下游某区域莫霍面的等深线分布图。读图,完成下题。

B

据图可推断( )

A.①地地壳厚度最薄

B.②地金属矿产丰富

C.③地地幔深度最浅

D.④地地下水埋藏深

解析 莫霍面是地壳和地幔的分界线,莫霍面以上到地表为地壳。莫霍面深度越小,地壳越薄,图中①地莫霍面深度为38.5~39.0千米,不是最小的,故地壳厚度不是最薄的。②地位于河流附近,且该处河流大致沿莫霍面等深线发育,说明②地可能位于莫霍面断裂带上,金属矿产丰富。③地莫霍面深度为37.5~38.0千米,不是最小的,地幔深度不是最浅的。④地位于河流附近,地下水埋藏浅。

A

(2021·山东东营模拟)备受国际地质科学界关注的世界第二口白垩纪大陆科学钻井“松科二井”于2016年完成钻井深度5 922.58米,是研究白垩纪地球表层系统重大地质事件与温室气候变化项目的重要研究内容。据此完成5~6题。

5.此科研井的最深处在( )

A.地壳 B.地幔

C.地核 D.软流层

解析 地壳的平均厚度约为17千米,“松科二井”钻井深度为5 922.58米,所以最深处仍位于地壳。故选A。

D

6.根据材料判断下列叙述正确的是( )

A.地球各圈层之间没有联系

B.只有大气圈和岩石圈有联系

C.研究地球内部圈层只有通过地质钻探

D.地球各圈层间存在相互联系

解析 通过研究地球的内部圈层来研究白垩纪地球表层系统重大地质事件与温室气候变化,说明地球各圈层间是相互联系的。故选D。

地球的圈层结构

内部圈层

外部圈层

划分依据

组成

地震波

波

波

界面

界面

纵

横

地壳

地幔

地核

莫霍

古登堡

大气圈

水圈

生物圈

小结

相互影响,相互制约

(最活跃

的圈层)

(两个地震带)