【大单元教学设计】教科版六年级上第二单元《地球的运动》第三课时《人类认识地球运动的历史》单元教学规划+课时教案

文档属性

| 名称 | 【大单元教学设计】教科版六年级上第二单元《地球的运动》第三课时《人类认识地球运动的历史》单元教学规划+课时教案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 317.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 教科版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-09-12 10:24:34 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第二单元《地球的运动》大单元整体教学设计

教材版本 教科版(2017) 单元(或主题)名称 地球的运动

单元主题 我们已经知道地球是我们的家园,地球上有水、空气岩石、生物等。我们也观察过一些自然现象,比如太阳的东升西落、四季的变化。 这些现象是怎么产生的?这些现象和地球的运动有关系吗?地球是怎样运动的?地球的运动又会怎样影响我们的生活呢?

课标要求 1.核心概念:宇宙中的地球 2.学习内容: (1)9.2地球绕地轴自转 ①知道地球的自转轴、自转周期和自转方向,理解昼夜交替和天体东升西落等自然现象与地球的自转有关。 (2)9.3地球围绕太阳公转 ②知道地球围绕太阳公转的周期和方向,理解四季的形成与地球的公转有关。 ③测量正午时物体的影长,说明不同季节正午影长的变化情况。 3.学业要求:知道昼夜交替、天体东升西落、季节变化、正午物体影长变化与地球的自转和公转有关。

教材分析 本单元属于“宇宙中的地球”科学领域的学习内容,旨在帮助学生理解课程标准中“地球绕地轴自转的同时围绕太阳公转”的大概念。 教材的设计突出以下两个特点: 一是突出了地球空间领域的学习特点。学生在学习中,系统而深入地采用模拟实验、查阅资料、实际观测、建构模型等主要探究方法,特别强调学生在探究中不断建构和修正自己的解释模型,有助于学生理解科学概念与科学探究双螺旋协同发展的模式。 在 “昼夜交替成因” “ 谁先迎来黎明” “地球公转与四季变化” 等主题研究中,都强化了这样的学习特点。 二是提供了有助于学生认知发展的学习工具。 在单元学习新知之前,引导学生用概念图对相关的已知进行分析、 整理,并提出自己感兴趣的研究问题;在单元学习结束之后, 引入了思维导图帮助学生建构自己的地球运动的认知模型。 本单元围绕主题共设计7课。前4课《我们的地球模型》《昼夜交替现象》《人类认识地球运动的历史》《谁先迎来黎明》紧紧围绕“地球围绕地轴自转”这个主题;5~6两课《影长的四季变化》《地球的公转与四季变化》则是围绕“地球围绕太阳公转”这个主题;第7课《昼夜和四季变化对生物的影响》,通过网络查找、 阅读资料, 让学生了解昼夜交替现象和四季变化现象对生物产生的影响。总之,教材采取分分总的逻辑顺序,条理清晰地构建地球运动整体认识,符合学生认知规律。

学情分析 六年级的学生虽然通过电视或书籍,大多数都已经知道地球在自转并且围绕太阳公转这一科学事实,但还没有足够的知识积淀和空间想象能力。教学中通过建构模型,呈现空间,有助于学生化抽象为具体,很好理解科学概念,激发对地球运动奥秘探索的积极性。

单元目标 1.科学观念 (1)知道建构模型,可帮助识别、了解地球的相关知识(结构、海陆分布、运动)。 (2)知道地球自西向东在围绕地轴自转的同时又围绕太阳公转。 (3)知道地球自转形成昼夜交替现象,地球公转形成了四季。 (4)知道同一地点正午时分,物体的影长会随着季节改变呈有规律的变化;了解圭表是中国古代测量正午时刻的日影长度的天文仪器。 (5)昼夜交替和四季变化影响着生物的生长与生活。 2.科学思维 (1)运用思维导图梳理和建构地球运动的认知模型。 (2)对产生昼夜交替现象可能性进行假设,并尝试利用已有知识对实验结果进行质疑;运用模拟实验、推理论证等方法认识到昼夜交替现象是由地球自转产生的,认识到地球是自西向东自转的。 (3)用建构模型的方法,认识同一物体影长的四季变化规律;并推理法归纳地球公转的特点以及公转与四季变化的关系。 (4)运用比较和分类的方法,区分受昼夜变化和四季变化影响的典型生物。 3.探究实践: (1)在思维导图的绘制中,能用简洁的文字表达已有认知并进行合理分类;在交流讨论中,能完善思维导图并提岀可探究的问题;在模型制作的过程中,能利用不同材料把抽象的地球知识准确地表达到实物中。 (2)能根据已有知识,对昼夜交替现象成因、地球自转方向和四季变化成因提出有依据的假设。能基于假设,制订比较完整的探究方案,能通过观察、模拟实验、资料查阅、实际测量等形式获取信息、分析信息、验证假设,从而建构自己的模型假说。 (3)在研究中发现问题,带着问题开展新的研究,最终形成自己的观点。 4.态度责任 (1)对自然有敬畏之心,对探寻自然规律保持好奇心与探究欲。 (2)能大胆质疑,善于从不同角度思考问题,追求创新;勇于采用新的方法和新的材料设计和制作模型,进行模拟实验。 (3)能主动与他人合作,积极参与交流、讨论和分享观点;能根据事实,勇于修正与完善自己的观点。 (4)乐于参与调查、查阅、实验等科学活动,有证据意识,知道任何科学观点都需要证据的支持。

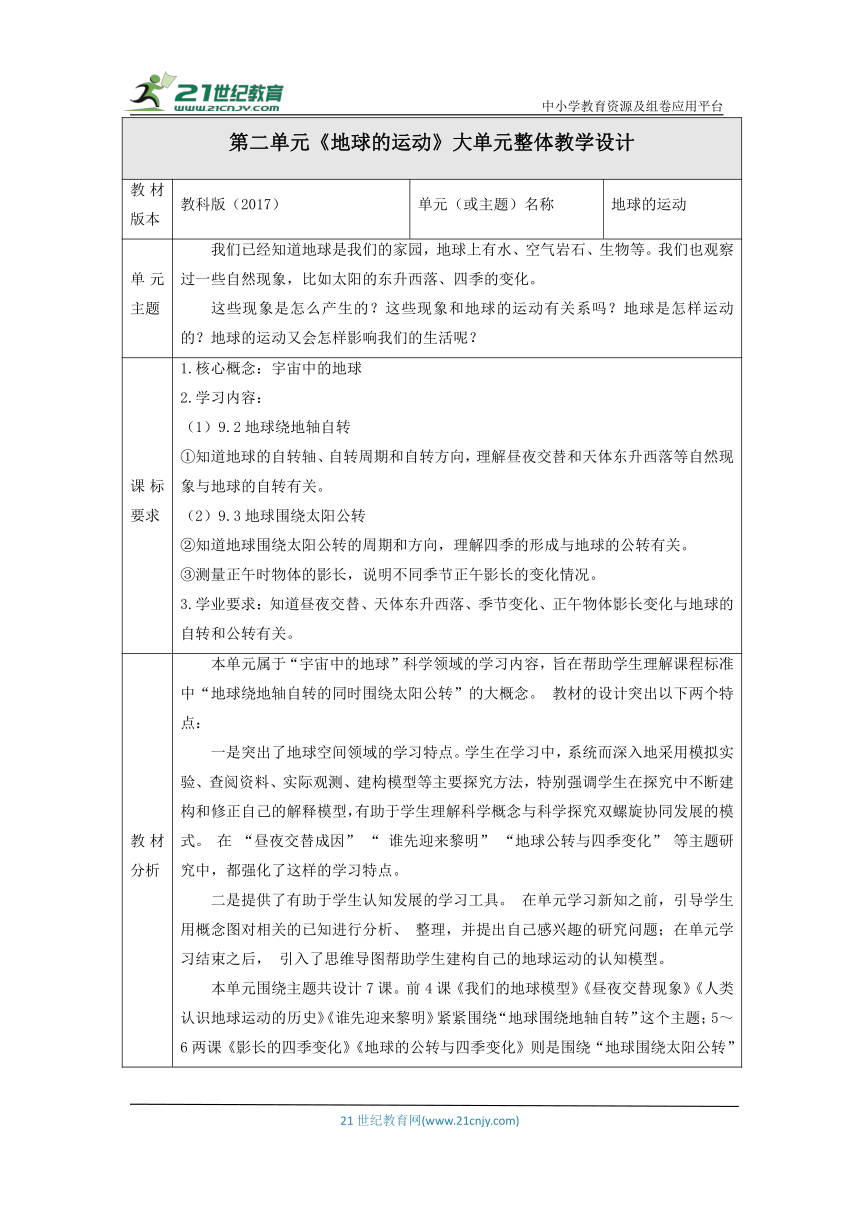

单元结构化活动

达成评价 1.围绕课时学习目标 (1)关注课堂问题预设与学生课堂反馈表现 (2)作业设计与学生答题正确率的及时分析 (3)对地球运动探究的课堂测试性评价 2.围绕单元和主题目标 (1)分层设置单元测试 (2)查阅资料,了解我国历法特有的内容《二十四节气》。

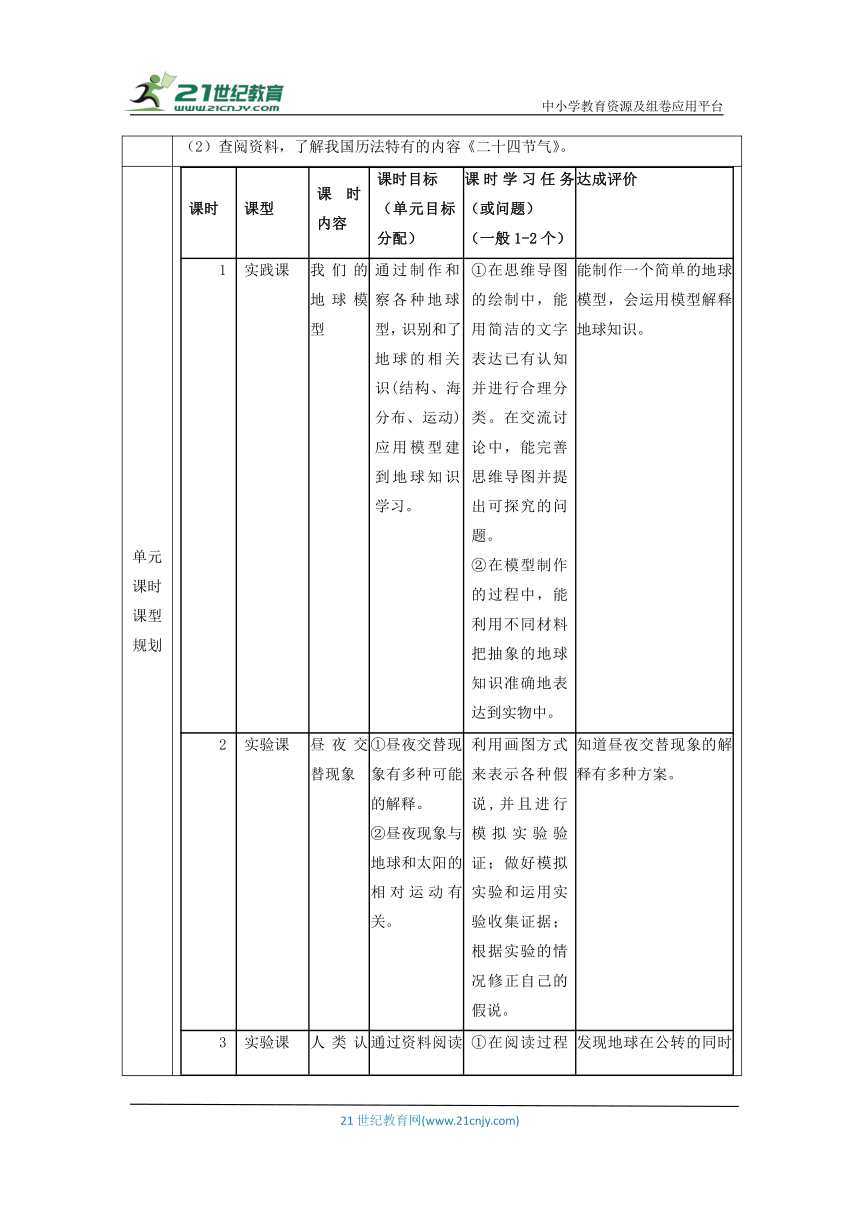

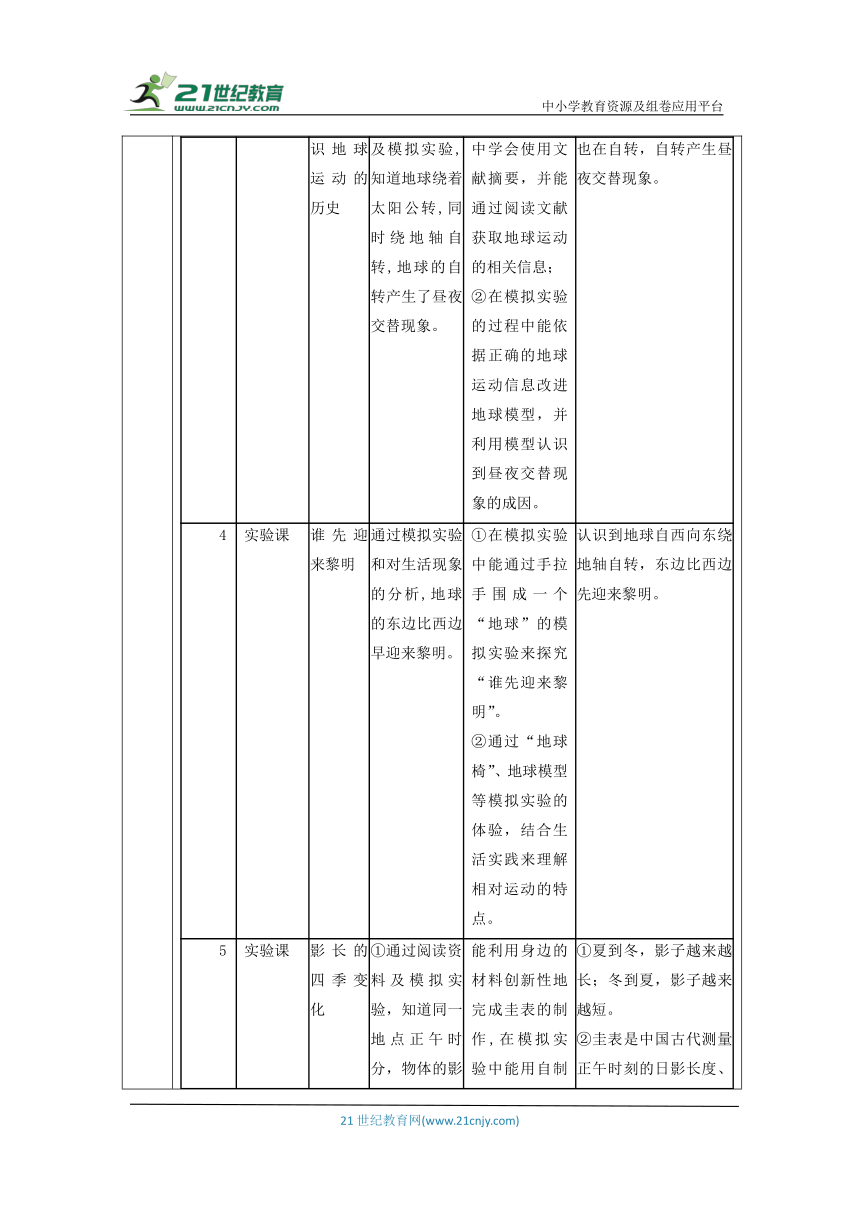

单元课时课型规划 课时课型课时内容课时目标 (单元目标分配)课时学习任务(或问题) (一般1-2个)达成评价1实践课我们的地球模型通过制作和观察各种地球模型,识别和了解地球的相关知识(结构、海陆分布、运动),应用模型建构到地球知识的学习。①在思维导图的绘制中,能用简洁的文字表达已有认知并进行合理分类。在交流讨论中,能完善思维导图并提出可探究的问题。 ②在模型制作的过程中,能利用不同材料把抽象的地球知识准确地表达到实物中。能制作一个简单的地球模型,会运用模型解释地球知识。2实验课昼夜交替现象①昼夜交替现象有多种可能的解释。 ②昼夜现象与地球和太阳的相对运动有关。利用画图方式来表示各种假说,并且进行模拟实验验证;做好模拟实验和运用实验收集证据;根据实验的情况修正自己的假说。知道昼夜交替现象的解释有多种方案。3实验课人类认识地球运动的历史通过资料阅读及模拟实验,知道地球绕着太阳公转,同时绕地轴自转,地球的自转产生了昼夜交替现象。①在阅读过程中学会使用文献摘要,并能通过阅读文献获取地球运动的相关信息; ②在模拟实验的过程中能依据正确的地球运动信息改进地球模型,并利用模型认识到昼夜交替现象的成因。发现地球在公转的同时也在自转,自转产生昼夜交替现象。4实验课谁先迎来黎明通过模拟实验和对生活现象的分析,地球的东边比西边早迎来黎明。①在模拟实验中能通过手拉手围成一个“地球”的模拟实验来探究“谁先迎来黎明”。 ②通过“地球椅”、地球模型等模拟实验的体验,结合生活实践来理解相对运动的特点。认识到地球自西向东绕地轴自转,东边比西边先迎来黎明。5实验课影长的四季变化①通过阅读资料及模拟实验,知道同一地点正午时分,物体的影长会随着季节改变呈有规律的变化。 ②了解圭表是中国古代测量正午时刻的日影长度的天文仪器。能利用身边的材料创新性地完成圭表的制作,在模拟实验中能用自制圭表模拟测量同一物体在四季的影长。①夏到冬,影子越来越长;冬到夏,影子越来越短。 ②圭表是中国古代测量正午时刻的日影长度、定节气用的天文仪器,它由圭和表组成,圭面上有刻度,不同的刻度可以代表不同的节气。6实验课地球的公转与四季变化通过阅读资料及模拟实验,知道地球是自西向东围绕太阳公转,公转一周为一年,认识到四季变化与地球公转有关。①根据地球公转和自转特征,模拟地球在太阳系的运动。 ②通过分析研讨,知道四季变化与地球公转特征中地球与太阳的距离变化无关。知道四季的变化是太阳公转形成的,与太阳距离地球远近无关。7讨论课昼夜和四季变化对生物的影响通过昼夜交替和四季变化对生物影响例子的梳理,知道昼夜交替和四季变化影响着生物的生长与生活,认识到生物的生存依赖于环境。①能用查阅资料的方法了解昼夜和四季变化对生物的影响。 ②能用思维导图总结归纳地球运动的相关知识。知道昼夜交替和四季变化对生物产生一定的影响。 归纳总结本单元学到的地球运动知识。

第三课时《人类认识地球运动的历史》教学设计

一、教学目标

1.科学观念:通过资料阅读及模拟实验,知道地球绕着太阳公转,同时绕地轴自转,地球的自转产生了昼夜交替现象。

2.科学思维:运用模拟实验、推理论证等方法认识到昼夜交替现象由地球自转产生。

3.探究实践:

(1)在阅读过程中学会使用文献摘要,并通过阅读文献获取地球运动的相关信息。

(2)在模拟实验的过程中能依据正确的地球运动信息改进地球模型并利用模型认识到昼夜交替现象的成因。

4.态度责任:在了解人类认识地球运动的过程中,体会到所有科学观点都需要众多证据的支持,在科学探究过程中要有证据意识,并能勇于修正与完善自己的观点。

二、教学重难点

重点:通过阅读资料获得地球与太阳运动的准确信息,并通过模拟实验验证昼夜交替现象。

难点:解释昼夜交替现象的产生原因。

三、评价任务(根据需要设计评价量规)

1. “阅读资料,认识地球与太阳的运动”活动评价量规

(1)阅读中获取信息比较准确,得5星,有一项不准扣1星,扣到0为止。

(2)能够找出两种学说的异同,每说对一点得1星。

(3)对两种学说能发表自己的看法,得2星。

2.“模拟实验,验证昼夜交替现象” 活动评价量规

评价标准 星等

实验前 能提出改进实验方法得2星 ( )星

实验中 (1)设计实验方案,1星 (2)两人一组合作完成实验,得2星 (3)画图解释准确,得2星 ( )星

实验后 积极交流实验情况,得1星 ( )星

四、教学过程

学习活动 设计意图 效果评价

(一)情境导入 出示上一节课中能解释昼夜交替现象成因的几种假说: 提问:这几种假说都能解释昼夜交替现象,它们的根本区别在哪里? 预设学生回答: 几种假说的根本区别在于地球和太阳的运动状态不同。 教师小结与过渡: 只有确定地球与太阳的运动关系,才能确定哪一个解释与事实相符。关于地球的运动状态,历史上有过两种非常经典的学说,让我们走进历史,了解“地心说”和“日心说”。 引导学生认识到每种假说的根本区别是地球和太阳的运动状态不同,从而聚焦到研究地球与太阳的运动状态主题中来。 教师观察学生的活动参与程度及回答,给予学生及时的鼓励。

(二)探究活动 评价活动一:阅读资料,认识地球与太阳的运动 学生活动: (1)阅读教材资料,边阅读边填写记录单。 (2)组内交流,班级汇报,“地心说”和“日心说”相同点与不同点。 (3)比较两种学说,谈谈自己的看法。 教师补充傅科摆实验详细内容,帮助学生理解地球在自转。 【资料】 1851年,法国物理学家傅科在巴黎先贤祠大厅的穹顶上悬挂了一条67米长的绳索,绳索的下面是一个重达28千克的摆锤。摆锤的下方是巨大的沙盘。每当摆锤经过沙盘上方的时候,摆锤上的指针就会在沙盘上面留下运动的轨迹。按照日常生活的经验,这个硕大无比的摆应该在沙盘上面画出唯一一条轨迹。可人们惊奇地发现,傅科设置的摆每经过一个周期的震荡,在沙盘上画出的轨迹都会偏离原来的轨迹。实验说明,地球在自传。 教师小结: 关于托勒密的“地心说”和哥白尼的“日心说”的异同,我们用韦恩图记录,一目了然。 地球绕地轴自转,自转一周是24小时,绕太阳公转一周是365天。昼夜交替现象是地球自转形成的。我们如何改进模拟实验才能让实验与事实相符? 评价活动二:模拟实验,验证昼夜交替现象 学生活动: (1)交流改进实验思路 (2)设计实验方案,进行实验操作 (3)用连续组图表达最终解释并交流 预设学生实验改进思路: ①用一根铁丝贯穿地球模型的南北,当作“地轴”,地轴是倾斜的。 ②把铁丝的一端弯折成一个圆圈或其他形状当做底座,能够支撑模型。 预设实验方案及实验步骤: ①贴亮片 在地球模型的几块大陆上,分别贴上几个反光的小圆片,标上序号。 ②转动地球模型 打开手电筒,用较强的光源照射地球模型,同时让地球模型按逆时针方向自转。 教师提示: 小亮片贴在地球模型的中间或靠近中间的位置。在偏暗的环境中实验,手电筒的光不能直射眼睛。 预设学生交流结果: 小圆片自转半周前自转半周后1号2号

活动一:让学生通过阅读文献资料初步体会人类认识地球及其运动艰辛而漫长的历史探索过程,并且能够了解到每一种学说在历史上都有其产生、发展修正、革新的过程,同时通过对比、分析,获取地球与太阳运动的正确信息。 活动二:让学生依据地球运动的关键信息,改进地球模型,再用改进后的模型进行模拟实验,最终形成昼夜交替现象的正确解释。这样的设计,既体现科学的严谨性,也符合学生的认知规律。 活动一:通过比较阅读,考查学生是否获取地球与太阳运动的正确信息,能否比较异同,能否有自己的看法,完成活动评价。 活动二:考查学生能否提出改进实验的方案,观察学生实验能否得出实验结论并用恰当方式表达,完成活动评价量规。

(三)研讨活动 在模拟实验基础上,引导学生研讨: 1.再次做昼夜模拟实验与前一次做昼夜模拟实验有什么不同? 预设:实验条件不同 ①增加“地轴”让“地球”绕“地轴” 自转; ②增加反光小圆片,方便观察反光小圆片在自转过程中不同时的昼夜交替过程。 2.现在你认为昼夜现象是如何形成的? 预设:地球自转产生昼夜交替现象。 这是昼夜交替现象成因探究的终点,让学生充分表达自己的解释能充分反馈学习效果。 观察学生在研讨中的参与程度及回答,给予学生及时的鼓励。

(四)知识总结 学生自主设计思维导图,总结归纳知识点。 帮助学生学会设计思维导图,通过导图总结归纳本节课内容 教师考察学生运用思维导图进行归纳总结的能力,及时给予评价。

五、成果集成

通过阅读文献资料获取信息,然后改进模拟实验,明确昼夜交替现象是地球自转形成的

六、作业设计

【知识技能类作业】

1.填空题

(1)“日心说”认为地球是运动的,绕_______自转,并且_______小时自转一周。

(2)关于地球及其运动,一直存在着两种学说:其一是托勒密提出了_____说,哥白尼提出了_____说。

2.判断题,对的打√,错的打 。

(1)地球处于宇宙的中心,而且处于静止不动的状态。( )

(2)太阳东升西落佐证了地球是自西向东自转的。( )

(3)傅科摆实捡证明了地球绕着太阳公转,同时在自转。( )

3.选择题,将正确的序号填写在括号内。

(1)“地心说”和“日心说”共同的观点是( )

A.地球处于宇宙的中心 B.地球24小时自转一周 C.地球是个球体

(2)认为太阳处于宇宙的中心,地球和其他行星都绕太阳运动的学说是( )

A.地心说 B.日心说 C.天圆地方说

(3)在人类在天文的探索中,托勒密与哥白尼两位科学家都认为天体( )

A.都围绕着太阳运动 B.都围绕着地球运动 C.都在做圆周运动

【综合实践类作业】

课后收集更多可以证明地球在自转的资料。

参考答案

1.(1)地轴 24 (2)地心 日心

2.(1) (2)√ (3)

3.(1)C (2)B (3)C

七、板书设计

人类认识地球运动的历史

八、教学反思

在改进地球模型时要保证“地轴”从地球模型的南极穿到北极不发生偏移,可以借助筷子或比较细的小木棍等合适的、不会弯曲的工具,将模型从南极到北极钻一个孔,再将金属丝沿着孔从模型的南极穿入北极穿出,就不会发生偏移了。在进行昼夜交替现象的模拟实验室时,贴上反光贴纸更便于学生的观察和交流。而在模型相对的黑夜和白天两个面上各贴一个反光贴纸,可以让学生更加深刻地体会到地球上的昼夜交替,不仅有昼和夜的交替,还有夜和昼的交替。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第二单元《地球的运动》大单元整体教学设计

教材版本 教科版(2017) 单元(或主题)名称 地球的运动

单元主题 我们已经知道地球是我们的家园,地球上有水、空气岩石、生物等。我们也观察过一些自然现象,比如太阳的东升西落、四季的变化。 这些现象是怎么产生的?这些现象和地球的运动有关系吗?地球是怎样运动的?地球的运动又会怎样影响我们的生活呢?

课标要求 1.核心概念:宇宙中的地球 2.学习内容: (1)9.2地球绕地轴自转 ①知道地球的自转轴、自转周期和自转方向,理解昼夜交替和天体东升西落等自然现象与地球的自转有关。 (2)9.3地球围绕太阳公转 ②知道地球围绕太阳公转的周期和方向,理解四季的形成与地球的公转有关。 ③测量正午时物体的影长,说明不同季节正午影长的变化情况。 3.学业要求:知道昼夜交替、天体东升西落、季节变化、正午物体影长变化与地球的自转和公转有关。

教材分析 本单元属于“宇宙中的地球”科学领域的学习内容,旨在帮助学生理解课程标准中“地球绕地轴自转的同时围绕太阳公转”的大概念。 教材的设计突出以下两个特点: 一是突出了地球空间领域的学习特点。学生在学习中,系统而深入地采用模拟实验、查阅资料、实际观测、建构模型等主要探究方法,特别强调学生在探究中不断建构和修正自己的解释模型,有助于学生理解科学概念与科学探究双螺旋协同发展的模式。 在 “昼夜交替成因” “ 谁先迎来黎明” “地球公转与四季变化” 等主题研究中,都强化了这样的学习特点。 二是提供了有助于学生认知发展的学习工具。 在单元学习新知之前,引导学生用概念图对相关的已知进行分析、 整理,并提出自己感兴趣的研究问题;在单元学习结束之后, 引入了思维导图帮助学生建构自己的地球运动的认知模型。 本单元围绕主题共设计7课。前4课《我们的地球模型》《昼夜交替现象》《人类认识地球运动的历史》《谁先迎来黎明》紧紧围绕“地球围绕地轴自转”这个主题;5~6两课《影长的四季变化》《地球的公转与四季变化》则是围绕“地球围绕太阳公转”这个主题;第7课《昼夜和四季变化对生物的影响》,通过网络查找、 阅读资料, 让学生了解昼夜交替现象和四季变化现象对生物产生的影响。总之,教材采取分分总的逻辑顺序,条理清晰地构建地球运动整体认识,符合学生认知规律。

学情分析 六年级的学生虽然通过电视或书籍,大多数都已经知道地球在自转并且围绕太阳公转这一科学事实,但还没有足够的知识积淀和空间想象能力。教学中通过建构模型,呈现空间,有助于学生化抽象为具体,很好理解科学概念,激发对地球运动奥秘探索的积极性。

单元目标 1.科学观念 (1)知道建构模型,可帮助识别、了解地球的相关知识(结构、海陆分布、运动)。 (2)知道地球自西向东在围绕地轴自转的同时又围绕太阳公转。 (3)知道地球自转形成昼夜交替现象,地球公转形成了四季。 (4)知道同一地点正午时分,物体的影长会随着季节改变呈有规律的变化;了解圭表是中国古代测量正午时刻的日影长度的天文仪器。 (5)昼夜交替和四季变化影响着生物的生长与生活。 2.科学思维 (1)运用思维导图梳理和建构地球运动的认知模型。 (2)对产生昼夜交替现象可能性进行假设,并尝试利用已有知识对实验结果进行质疑;运用模拟实验、推理论证等方法认识到昼夜交替现象是由地球自转产生的,认识到地球是自西向东自转的。 (3)用建构模型的方法,认识同一物体影长的四季变化规律;并推理法归纳地球公转的特点以及公转与四季变化的关系。 (4)运用比较和分类的方法,区分受昼夜变化和四季变化影响的典型生物。 3.探究实践: (1)在思维导图的绘制中,能用简洁的文字表达已有认知并进行合理分类;在交流讨论中,能完善思维导图并提岀可探究的问题;在模型制作的过程中,能利用不同材料把抽象的地球知识准确地表达到实物中。 (2)能根据已有知识,对昼夜交替现象成因、地球自转方向和四季变化成因提出有依据的假设。能基于假设,制订比较完整的探究方案,能通过观察、模拟实验、资料查阅、实际测量等形式获取信息、分析信息、验证假设,从而建构自己的模型假说。 (3)在研究中发现问题,带着问题开展新的研究,最终形成自己的观点。 4.态度责任 (1)对自然有敬畏之心,对探寻自然规律保持好奇心与探究欲。 (2)能大胆质疑,善于从不同角度思考问题,追求创新;勇于采用新的方法和新的材料设计和制作模型,进行模拟实验。 (3)能主动与他人合作,积极参与交流、讨论和分享观点;能根据事实,勇于修正与完善自己的观点。 (4)乐于参与调查、查阅、实验等科学活动,有证据意识,知道任何科学观点都需要证据的支持。

单元结构化活动

达成评价 1.围绕课时学习目标 (1)关注课堂问题预设与学生课堂反馈表现 (2)作业设计与学生答题正确率的及时分析 (3)对地球运动探究的课堂测试性评价 2.围绕单元和主题目标 (1)分层设置单元测试 (2)查阅资料,了解我国历法特有的内容《二十四节气》。

单元课时课型规划 课时课型课时内容课时目标 (单元目标分配)课时学习任务(或问题) (一般1-2个)达成评价1实践课我们的地球模型通过制作和观察各种地球模型,识别和了解地球的相关知识(结构、海陆分布、运动),应用模型建构到地球知识的学习。①在思维导图的绘制中,能用简洁的文字表达已有认知并进行合理分类。在交流讨论中,能完善思维导图并提出可探究的问题。 ②在模型制作的过程中,能利用不同材料把抽象的地球知识准确地表达到实物中。能制作一个简单的地球模型,会运用模型解释地球知识。2实验课昼夜交替现象①昼夜交替现象有多种可能的解释。 ②昼夜现象与地球和太阳的相对运动有关。利用画图方式来表示各种假说,并且进行模拟实验验证;做好模拟实验和运用实验收集证据;根据实验的情况修正自己的假说。知道昼夜交替现象的解释有多种方案。3实验课人类认识地球运动的历史通过资料阅读及模拟实验,知道地球绕着太阳公转,同时绕地轴自转,地球的自转产生了昼夜交替现象。①在阅读过程中学会使用文献摘要,并能通过阅读文献获取地球运动的相关信息; ②在模拟实验的过程中能依据正确的地球运动信息改进地球模型,并利用模型认识到昼夜交替现象的成因。发现地球在公转的同时也在自转,自转产生昼夜交替现象。4实验课谁先迎来黎明通过模拟实验和对生活现象的分析,地球的东边比西边早迎来黎明。①在模拟实验中能通过手拉手围成一个“地球”的模拟实验来探究“谁先迎来黎明”。 ②通过“地球椅”、地球模型等模拟实验的体验,结合生活实践来理解相对运动的特点。认识到地球自西向东绕地轴自转,东边比西边先迎来黎明。5实验课影长的四季变化①通过阅读资料及模拟实验,知道同一地点正午时分,物体的影长会随着季节改变呈有规律的变化。 ②了解圭表是中国古代测量正午时刻的日影长度的天文仪器。能利用身边的材料创新性地完成圭表的制作,在模拟实验中能用自制圭表模拟测量同一物体在四季的影长。①夏到冬,影子越来越长;冬到夏,影子越来越短。 ②圭表是中国古代测量正午时刻的日影长度、定节气用的天文仪器,它由圭和表组成,圭面上有刻度,不同的刻度可以代表不同的节气。6实验课地球的公转与四季变化通过阅读资料及模拟实验,知道地球是自西向东围绕太阳公转,公转一周为一年,认识到四季变化与地球公转有关。①根据地球公转和自转特征,模拟地球在太阳系的运动。 ②通过分析研讨,知道四季变化与地球公转特征中地球与太阳的距离变化无关。知道四季的变化是太阳公转形成的,与太阳距离地球远近无关。7讨论课昼夜和四季变化对生物的影响通过昼夜交替和四季变化对生物影响例子的梳理,知道昼夜交替和四季变化影响着生物的生长与生活,认识到生物的生存依赖于环境。①能用查阅资料的方法了解昼夜和四季变化对生物的影响。 ②能用思维导图总结归纳地球运动的相关知识。知道昼夜交替和四季变化对生物产生一定的影响。 归纳总结本单元学到的地球运动知识。

第三课时《人类认识地球运动的历史》教学设计

一、教学目标

1.科学观念:通过资料阅读及模拟实验,知道地球绕着太阳公转,同时绕地轴自转,地球的自转产生了昼夜交替现象。

2.科学思维:运用模拟实验、推理论证等方法认识到昼夜交替现象由地球自转产生。

3.探究实践:

(1)在阅读过程中学会使用文献摘要,并通过阅读文献获取地球运动的相关信息。

(2)在模拟实验的过程中能依据正确的地球运动信息改进地球模型并利用模型认识到昼夜交替现象的成因。

4.态度责任:在了解人类认识地球运动的过程中,体会到所有科学观点都需要众多证据的支持,在科学探究过程中要有证据意识,并能勇于修正与完善自己的观点。

二、教学重难点

重点:通过阅读资料获得地球与太阳运动的准确信息,并通过模拟实验验证昼夜交替现象。

难点:解释昼夜交替现象的产生原因。

三、评价任务(根据需要设计评价量规)

1. “阅读资料,认识地球与太阳的运动”活动评价量规

(1)阅读中获取信息比较准确,得5星,有一项不准扣1星,扣到0为止。

(2)能够找出两种学说的异同,每说对一点得1星。

(3)对两种学说能发表自己的看法,得2星。

2.“模拟实验,验证昼夜交替现象” 活动评价量规

评价标准 星等

实验前 能提出改进实验方法得2星 ( )星

实验中 (1)设计实验方案,1星 (2)两人一组合作完成实验,得2星 (3)画图解释准确,得2星 ( )星

实验后 积极交流实验情况,得1星 ( )星

四、教学过程

学习活动 设计意图 效果评价

(一)情境导入 出示上一节课中能解释昼夜交替现象成因的几种假说: 提问:这几种假说都能解释昼夜交替现象,它们的根本区别在哪里? 预设学生回答: 几种假说的根本区别在于地球和太阳的运动状态不同。 教师小结与过渡: 只有确定地球与太阳的运动关系,才能确定哪一个解释与事实相符。关于地球的运动状态,历史上有过两种非常经典的学说,让我们走进历史,了解“地心说”和“日心说”。 引导学生认识到每种假说的根本区别是地球和太阳的运动状态不同,从而聚焦到研究地球与太阳的运动状态主题中来。 教师观察学生的活动参与程度及回答,给予学生及时的鼓励。

(二)探究活动 评价活动一:阅读资料,认识地球与太阳的运动 学生活动: (1)阅读教材资料,边阅读边填写记录单。 (2)组内交流,班级汇报,“地心说”和“日心说”相同点与不同点。 (3)比较两种学说,谈谈自己的看法。 教师补充傅科摆实验详细内容,帮助学生理解地球在自转。 【资料】 1851年,法国物理学家傅科在巴黎先贤祠大厅的穹顶上悬挂了一条67米长的绳索,绳索的下面是一个重达28千克的摆锤。摆锤的下方是巨大的沙盘。每当摆锤经过沙盘上方的时候,摆锤上的指针就会在沙盘上面留下运动的轨迹。按照日常生活的经验,这个硕大无比的摆应该在沙盘上面画出唯一一条轨迹。可人们惊奇地发现,傅科设置的摆每经过一个周期的震荡,在沙盘上画出的轨迹都会偏离原来的轨迹。实验说明,地球在自传。 教师小结: 关于托勒密的“地心说”和哥白尼的“日心说”的异同,我们用韦恩图记录,一目了然。 地球绕地轴自转,自转一周是24小时,绕太阳公转一周是365天。昼夜交替现象是地球自转形成的。我们如何改进模拟实验才能让实验与事实相符? 评价活动二:模拟实验,验证昼夜交替现象 学生活动: (1)交流改进实验思路 (2)设计实验方案,进行实验操作 (3)用连续组图表达最终解释并交流 预设学生实验改进思路: ①用一根铁丝贯穿地球模型的南北,当作“地轴”,地轴是倾斜的。 ②把铁丝的一端弯折成一个圆圈或其他形状当做底座,能够支撑模型。 预设实验方案及实验步骤: ①贴亮片 在地球模型的几块大陆上,分别贴上几个反光的小圆片,标上序号。 ②转动地球模型 打开手电筒,用较强的光源照射地球模型,同时让地球模型按逆时针方向自转。 教师提示: 小亮片贴在地球模型的中间或靠近中间的位置。在偏暗的环境中实验,手电筒的光不能直射眼睛。 预设学生交流结果: 小圆片自转半周前自转半周后1号2号

活动一:让学生通过阅读文献资料初步体会人类认识地球及其运动艰辛而漫长的历史探索过程,并且能够了解到每一种学说在历史上都有其产生、发展修正、革新的过程,同时通过对比、分析,获取地球与太阳运动的正确信息。 活动二:让学生依据地球运动的关键信息,改进地球模型,再用改进后的模型进行模拟实验,最终形成昼夜交替现象的正确解释。这样的设计,既体现科学的严谨性,也符合学生的认知规律。 活动一:通过比较阅读,考查学生是否获取地球与太阳运动的正确信息,能否比较异同,能否有自己的看法,完成活动评价。 活动二:考查学生能否提出改进实验的方案,观察学生实验能否得出实验结论并用恰当方式表达,完成活动评价量规。

(三)研讨活动 在模拟实验基础上,引导学生研讨: 1.再次做昼夜模拟实验与前一次做昼夜模拟实验有什么不同? 预设:实验条件不同 ①增加“地轴”让“地球”绕“地轴” 自转; ②增加反光小圆片,方便观察反光小圆片在自转过程中不同时的昼夜交替过程。 2.现在你认为昼夜现象是如何形成的? 预设:地球自转产生昼夜交替现象。 这是昼夜交替现象成因探究的终点,让学生充分表达自己的解释能充分反馈学习效果。 观察学生在研讨中的参与程度及回答,给予学生及时的鼓励。

(四)知识总结 学生自主设计思维导图,总结归纳知识点。 帮助学生学会设计思维导图,通过导图总结归纳本节课内容 教师考察学生运用思维导图进行归纳总结的能力,及时给予评价。

五、成果集成

通过阅读文献资料获取信息,然后改进模拟实验,明确昼夜交替现象是地球自转形成的

六、作业设计

【知识技能类作业】

1.填空题

(1)“日心说”认为地球是运动的,绕_______自转,并且_______小时自转一周。

(2)关于地球及其运动,一直存在着两种学说:其一是托勒密提出了_____说,哥白尼提出了_____说。

2.判断题,对的打√,错的打 。

(1)地球处于宇宙的中心,而且处于静止不动的状态。( )

(2)太阳东升西落佐证了地球是自西向东自转的。( )

(3)傅科摆实捡证明了地球绕着太阳公转,同时在自转。( )

3.选择题,将正确的序号填写在括号内。

(1)“地心说”和“日心说”共同的观点是( )

A.地球处于宇宙的中心 B.地球24小时自转一周 C.地球是个球体

(2)认为太阳处于宇宙的中心,地球和其他行星都绕太阳运动的学说是( )

A.地心说 B.日心说 C.天圆地方说

(3)在人类在天文的探索中,托勒密与哥白尼两位科学家都认为天体( )

A.都围绕着太阳运动 B.都围绕着地球运动 C.都在做圆周运动

【综合实践类作业】

课后收集更多可以证明地球在自转的资料。

参考答案

1.(1)地轴 24 (2)地心 日心

2.(1) (2)√ (3)

3.(1)C (2)B (3)C

七、板书设计

人类认识地球运动的历史

八、教学反思

在改进地球模型时要保证“地轴”从地球模型的南极穿到北极不发生偏移,可以借助筷子或比较细的小木棍等合适的、不会弯曲的工具,将模型从南极到北极钻一个孔,再将金属丝沿着孔从模型的南极穿入北极穿出,就不会发生偏移了。在进行昼夜交替现象的模拟实验室时,贴上反光贴纸更便于学生的观察和交流。而在模型相对的黑夜和白天两个面上各贴一个反光贴纸,可以让学生更加深刻地体会到地球上的昼夜交替,不仅有昼和夜的交替,还有夜和昼的交替。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 微小世界

- 1.放大镜

- 2.怎样放得更大

- 3.观察身边微小的物体

- 4.观察洋葱表皮细胞

- 5.观察更多的生物细胞

- 6.观察水中微小的生物

- 7.微生物与健康

- 地球的运动

- 1.我们的地球模型

- 2.昼夜交替现象

- 3.人类认识地球运动的历史

- 4.谁先迎来黎明

- 5.影长的四季变化

- 6.地球的公转与四季变化

- 7.昼夜和四季变化对生物的影响

- 工具与技术

- 1.紧密联系的工具和技术

- 2.斜面

- 3.不简单的杠杆

- 4.改变运输的车轮

- 5.灵活巧妙的剪刀

- 6.推动社会发展的印刷术

- 7.信息的交流传播

- 能量

- 1.各种形式的能量

- 2.调查家中使用的能量

- 3.电和磁

- 4.电能和磁能

- 5.电磁铁

- 6.神奇的小电动机

- 7.能量从哪里来