【大单元教学设计】教科版六年级上第二单元《地球的运动》第四课时《谁先迎来黎明》单元教学规划+课时教案

文档属性

| 名称 | 【大单元教学设计】教科版六年级上第二单元《地球的运动》第四课时《谁先迎来黎明》单元教学规划+课时教案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 217.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 教科版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-09-12 10:25:15 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第二单元《地球的运动》大单元整体教学设计

教材版本 教科版(2017) 单元(或主题)名称 地球的运动

单元主题 我们已经知道地球是我们的家园,地球上有水、空气岩石、生物等。我们也观察过一些自然现象,比如太阳的东升西落、四季的变化。 这些现象是怎么产生的?这些现象和地球的运动有关系吗?地球是怎样运动的?地球的运动又会怎样影响我们的生活呢?

课标要求 1.核心概念:宇宙中的地球 2.学习内容: (1)9.2地球绕地轴自转 ①知道地球的自转轴、自转周期和自转方向,理解昼夜交替和天体东升西落等自然现象与地球的自转有关。 (2)9.3地球围绕太阳公转 ②知道地球围绕太阳公转的周期和方向,理解四季的形成与地球的公转有关。 ③测量正午时物体的影长,说明不同季节正午影长的变化情况。 3.学业要求:知道昼夜交替、天体东升西落、季节变化、正午物体影长变化与地球的自转和公转有关。

教材分析 本单元属于“宇宙中的地球”科学领域的学习内容,旨在帮助学生理解课程标准中“地球绕地轴自转的同时围绕太阳公转”的大概念。 教材的设计突出以下两个特点: 一是突出了地球空间领域的学习特点。学生在学习中,系统而深入地采用模拟实验、查阅资料、实际观测、建构模型等主要探究方法,特别强调学生在探究中不断建构和修正自己的解释模型,有助于学生理解科学概念与科学探究双螺旋协同发展的模式。 在 “昼夜交替成因” “ 谁先迎来黎明” “地球公转与四季变化” 等主题研究中,都强化了这样的学习特点。 二是提供了有助于学生认知发展的学习工具。 在单元学习新知之前,引导学生用概念图对相关的已知进行分析、 整理,并提出自己感兴趣的研究问题;在单元学习结束之后, 引入了思维导图帮助学生建构自己的地球运动的认知模型。 本单元围绕主题共设计7课。前4课《我们的地球模型》《昼夜交替现象》《人类认识地球运动的历史》《谁先迎来黎明》紧紧围绕“地球围绕地轴自转”这个主题;5~6两课《影长的四季变化》《地球的公转与四季变化》则是围绕“地球围绕太阳公转”这个主题;第7课《昼夜和四季变化对生物的影响》,通过网络查找、 阅读资料, 让学生了解昼夜交替现象和四季变化现象对生物产生的影响。总之,教材采取分分总的逻辑顺序,条理清晰地构建地球运动整体认识,符合学生认知规律。

学情分析 六年级的学生虽然通过电视或书籍,大多数都已经知道地球在自转并且围绕太阳公转这一科学事实,但还没有足够的知识积淀和空间想象能力。教学中通过建构模型,呈现空间,有助于学生化抽象为具体,很好理解科学概念,激发对地球运动奥秘探索的积极性。

单元目标 1.科学观念 (1)知道建构模型,可帮助识别、了解地球的相关知识(结构、海陆分布、运动)。 (2)知道地球自西向东在围绕地轴自转的同时又围绕太阳公转。 (3)知道地球自转形成昼夜交替现象,地球公转形成了四季。 (4)知道同一地点正午时分,物体的影长会随着季节改变呈有规律的变化;了解圭表是中国古代测量正午时刻的日影长度的天文仪器。 (5)昼夜交替和四季变化影响着生物的生长与生活。 2.科学思维 (1)运用思维导图梳理和建构地球运动的认知模型。 (2)对产生昼夜交替现象可能性进行假设,并尝试利用已有知识对实验结果进行质疑;运用模拟实验、推理论证等方法认识到昼夜交替现象是由地球自转产生的,认识到地球是自西向东自转的。 (3)用建构模型的方法,认识同一物体影长的四季变化规律;并推理法归纳地球公转的特点以及公转与四季变化的关系。 (4)运用比较和分类的方法,区分受昼夜变化和四季变化影响的典型生物。 3.探究实践: (1)在思维导图的绘制中,能用简洁的文字表达已有认知并进行合理分类;在交流讨论中,能完善思维导图并提岀可探究的问题;在模型制作的过程中,能利用不同材料把抽象的地球知识准确地表达到实物中。 (2)能根据已有知识,对昼夜交替现象成因、地球自转方向和四季变化成因提出有依据的假设。能基于假设,制订比较完整的探究方案,能通过观察、模拟实验、资料查阅、实际测量等形式获取信息、分析信息、验证假设,从而建构自己的模型假说。 (3)在研究中发现问题,带着问题开展新的研究,最终形成自己的观点。 4.态度责任 (1)对自然有敬畏之心,对探寻自然规律保持好奇心与探究欲。 (2)能大胆质疑,善于从不同角度思考问题,追求创新;勇于采用新的方法和新的材料设计和制作模型,进行模拟实验。 (3)能主动与他人合作,积极参与交流、讨论和分享观点;能根据事实,勇于修正与完善自己的观点。 (4)乐于参与调查、查阅、实验等科学活动,有证据意识,知道任何科学观点都需要证据的支持。

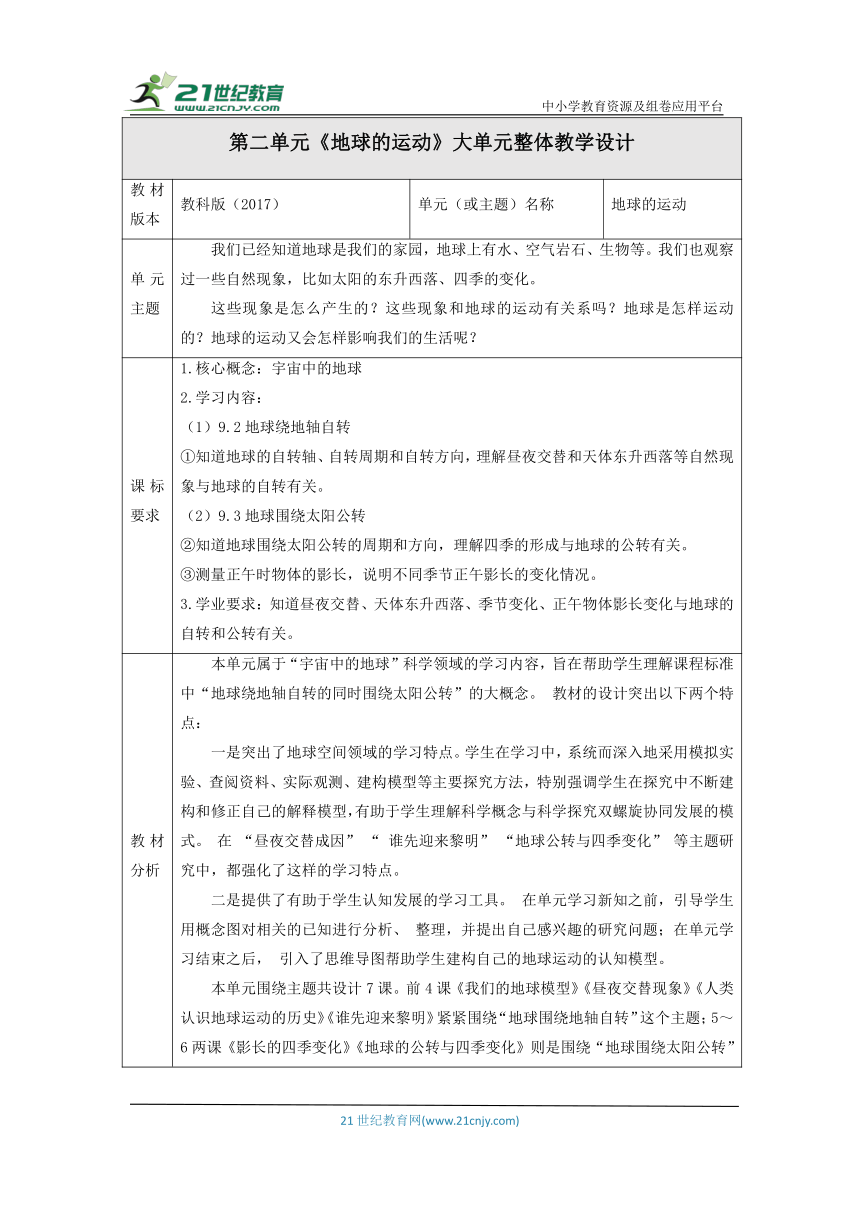

单元结构化活动

达成评价 1.围绕课时学习目标 (1)关注课堂问题预设与学生课堂反馈表现 (2)作业设计与学生答题正确率的及时分析 (3)对地球运动探究的课堂测试性评价 2.围绕单元和主题目标 (1)分层设置单元测试 (2)查阅资料,了解我国历法特有的内容《二十四节气》。

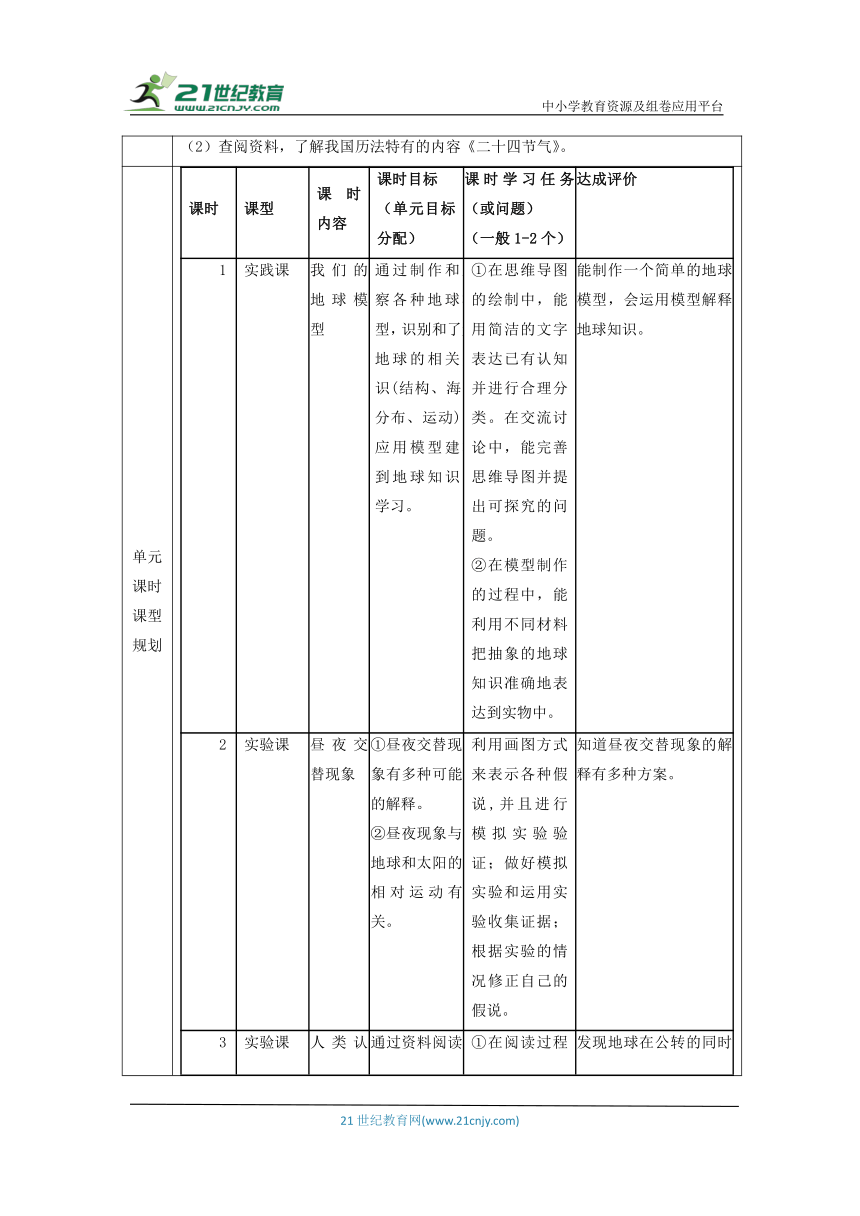

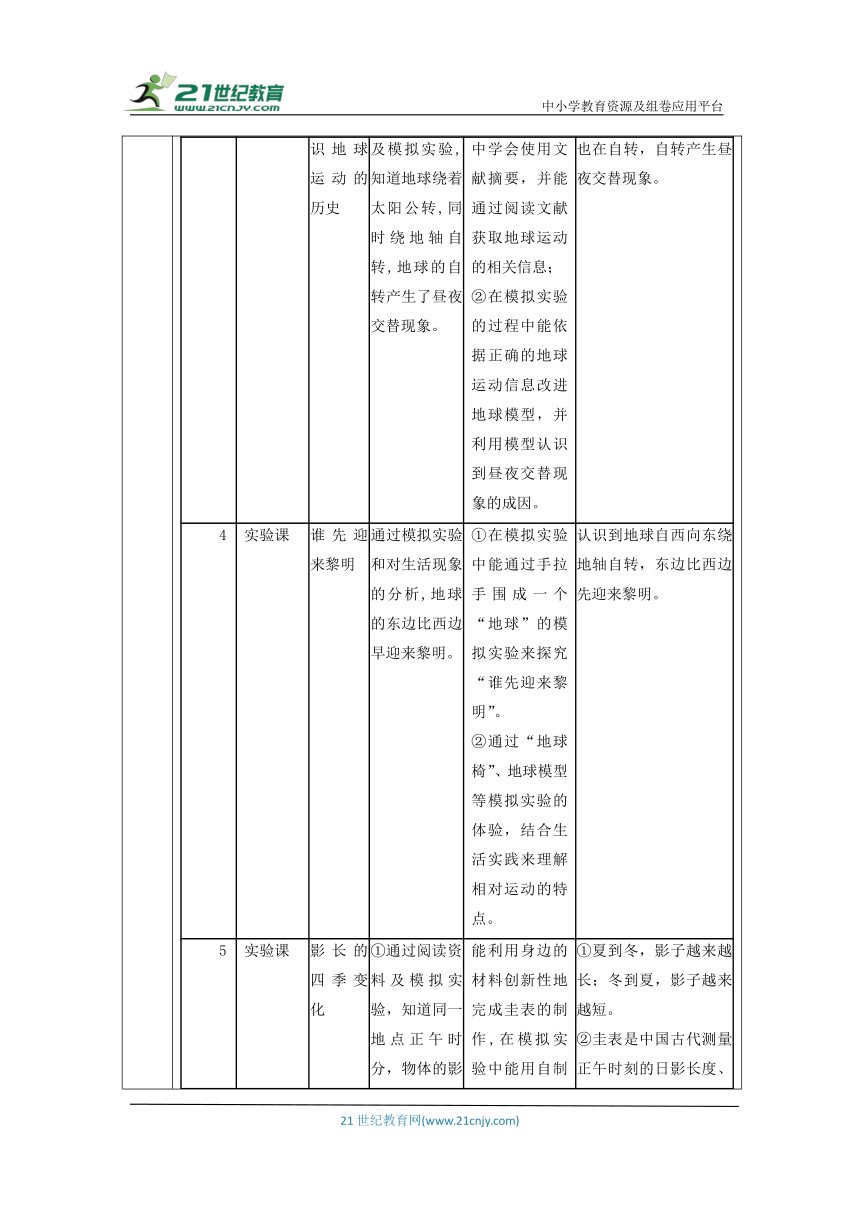

单元课时课型规划 课时课型课时内容课时目标 (单元目标分配)课时学习任务(或问题) (一般1-2个)达成评价1实践课我们的地球模型通过制作和观察各种地球模型,识别和了解地球的相关知识(结构、海陆分布、运动),应用模型建构到地球知识的学习。①在思维导图的绘制中,能用简洁的文字表达已有认知并进行合理分类。在交流讨论中,能完善思维导图并提出可探究的问题。 ②在模型制作的过程中,能利用不同材料把抽象的地球知识准确地表达到实物中。能制作一个简单的地球模型,会运用模型解释地球知识。2实验课昼夜交替现象①昼夜交替现象有多种可能的解释。 ②昼夜现象与地球和太阳的相对运动有关。利用画图方式来表示各种假说,并且进行模拟实验验证;做好模拟实验和运用实验收集证据;根据实验的情况修正自己的假说。知道昼夜交替现象的解释有多种方案。3实验课人类认识地球运动的历史通过资料阅读及模拟实验,知道地球绕着太阳公转,同时绕地轴自转,地球的自转产生了昼夜交替现象。①在阅读过程中学会使用文献摘要,并能通过阅读文献获取地球运动的相关信息; ②在模拟实验的过程中能依据正确的地球运动信息改进地球模型,并利用模型认识到昼夜交替现象的成因。发现地球在公转的同时也在自转,自转产生昼夜交替现象。4实验课谁先迎来黎明通过模拟实验和对生活现象的分析,地球的东边比西边早迎来黎明。①在模拟实验中能通过手拉手围成一个“地球”的模拟实验来探究“谁先迎来黎明”。 ②通过“地球椅”、地球模型等模拟实验的体验,结合生活实践来理解相对运动的特点。认识到地球自西向东绕地轴自转,东边比西边先迎来黎明。5实验课影长的四季变化①通过阅读资料及模拟实验,知道同一地点正午时分,物体的影长会随着季节改变呈有规律的变化。 ②了解圭表是中国古代测量正午时刻的日影长度的天文仪器。能利用身边的材料创新性地完成圭表的制作,在模拟实验中能用自制圭表模拟测量同一物体在四季的影长。①夏到冬,影子越来越长;冬到夏,影子越来越短。 ②圭表是中国古代测量正午时刻的日影长度、定节气用的天文仪器,它由圭和表组成,圭面上有刻度,不同的刻度可以代表不同的节气。6实验课地球的公转与四季变化通过阅读资料及模拟实验,知道地球是自西向东围绕太阳公转,公转一周为一年,认识到四季变化与地球公转有关。①根据地球公转和自转特征,模拟地球在太阳系的运动。 ②通过分析研讨,知道四季变化与地球公转特征中地球与太阳的距离变化无关。知道四季的变化是太阳公转形成的,与太阳距离地球远近无关。7讨论课昼夜和四季变化对生物的影响通过昼夜交替和四季变化对生物影响例子的梳理,知道昼夜交替和四季变化影响着生物的生长与生活,认识到生物的生存依赖于环境。①能用查阅资料的方法了解昼夜和四季变化对生物的影响。 ②能用思维导图总结归纳地球运动的相关知识。知道昼夜交替和四季变化对生物产生一定的影响。 归纳总结本单元学到的地球运动知识。

第四课时《谁先迎来黎明》教学设计

一、教学目标

1.科学观念:通过模拟实验和对生活现象的分析,知道东边的北京比西边的乌鲁木齐先迎来黎明;认识到地球自西向东绕地轴自转,东边比西边先迎来黎明。

2.科学思维:运用模拟实验、推理论证等方式认识到地球是自西向东自转的。

3.科学探究:

(1)在模拟实验中通过手拉手围成一个“地球”的模拟实验来探究谁先迎来黎明”;

(2)通过“地球椅”、地球模型等模拟实验的体验,结合生活实践来理解相对运动的特点。

4.态度责任:对探寻自然现象,解密自然规律保持好奇心和探究兴趣;能主动与他人合作,积极参与交流和讨论。

二、教学重难点

重点:北京和乌鲁木齐哪个城市先迎来黎明的模拟实验。

难点:认识相对运动,感受相对运动,并且联系实际,从而分析出地球的自转方向。

三、评价任务(根据需要设计评价量规)

项目 评价标准 星等

找一找 (1)谁找得最快,得1星 (2)说谁位置关系,得1星 ( )星

模拟实验 (1)听从指挥,遵守纪律,得1星 (2)能说出谁先迎来黎明,得1星 (3)积极交流实验现象,得1星 (4)原因分析准确,得1星 ( )星

确认地球自转方向 (1)能留心生活,联系生活回答,得2星 (2)能根据现象进行推理,得2星 (3)能得出结论,得1星 ( )星

再次模拟实验,解释昼夜交替现象 (1)善于分享实验思路,得1星 (2)方案设计合理,得1星 (3)实验操作规范,能得出结论,得2星 ( )星

四、教学过程

学习活动 设计意图 效果评价

(一)情境导入 学生回答: 我们已经知道,地球不停的自转形成了昼夜交替的现象。 (1)地球上不同的地区,每天迎来黎明的时间会相同吗? (2)我国的北京和乌鲁木齐,哪座城市先迎来黎明? 把生活事实提供给学生,唤醒学生的生活经验,以此作为研究地球自转的起点。 教师观察学生的活动参与程度及回答,给与学生及时的鼓励。

(二)探究活动 评价活动一:比京和乌鲁木齐,在哪座城市先看到太阳? 1、学生两人一组活动:找一找 (1)领取地球仪和记号笔 (2)在地球仪上观察并确认北京和乌鲁木齐两座城市的地理位置,做好标记。 (3)说说北京和乌鲁木齐的位置关系。 教师小结: 北京在乌鲁木齐的东边,乌鲁木齐在北京的西边。谁先迎来黎明? 2、学生分组,每组至少6人,模拟实验: (1)大家手拉手,面朝外围成一个圆圈,模拟地球。 (2)其中一个同学身上贴上写有“北京”和“东”的纸片,代表“北京”。 (3)在他右手边的一个同学贴上“乌鲁木齐”和“西”的纸片,代表“乌鲁木齐”。 (4)再请一个同学站在圈外举一个红色纸片,代表“太阳”。 (5)大家按照由“西”向“东”的方向慢慢转动,看“北京”和“乌鲁木齐”谁先见到“太阳”。 (6)然后再按照由“东”向“西”的方向慢慢转动,看看又是谁先看到“太阳”。 教师提示学生注意: (1)见到太阳的,要大声说:“看见太阳”。 (2)每个同学轮流做北京和乌鲁木齐。 (3)听教师口令: 当老师喊道:“从乌鲁木齐向北京转”时,就从乌鲁木齐向北京方向旋转。 当老师喊道:“从北京向乌鲁木齐转”时,就从北京向乌鲁木齐方向旋转。 (5)记录员做好记录。 运动方向谁先看到太阳从乌鲁木齐向北京转 (自西向东)从北京向乌鲁木齐转 (自东向西)

(6)交流实验记录和实验发现。 预设:从乌鲁木齐向北京转(由西向东),北京先见到太阳;从北京向乌鲁木齐转(由东向西),乌鲁木齐先见到太阳。北京和乌鲁木齐谁先迎来黎明,取决于地球自转方向。 过渡:地球的自转方向是怎样的呢? 评价活动二:确认地球自转方向 学生联系生活或推理回答: (1)坐在前进的汽车上观察窗外的树木,树木的运动方向是怎样的? (2)坐在转动的转椅上观察,周围的景物在怎样运动? 教师小结:汽车向前行驶,窗外的树木往后运动,运动方向相反;坐在转椅上,周围景物的转动方向与转椅的转动方向相反。这就是相对运动。 设想我们坐在地球这个“大转椅”上,每天看到太阳和其他天体东升西落,这说明地球的自转方向是怎样的? 预设:地球自转方向自西向东。 评价活动三:在地球模型上再次模拟北京和乌鲁木齐的昼夜变化 学生两人一组活动: (1)领取实验器材:手电筒、地球模型 (2)交流实验思路 (3)设计实验方案,合作模拟实验 (4)观察实验现象并交流 预设实验方法: (1)先将反光小圆片贴在地球模型北京和乌鲁木齐的位置上,再用手电筒模拟太阳照射。 (2)一个同学让地球模型按正确的方向旋转,另一同学从“太阳”的位置进行观察。 (3)观察这两座城市,哪一座先迎来黎明。 在学生模拟实验过程中,教师提示学生: (1)在乌鲁木齐”上画一个指向“北京”的箭头,这个箭头方向就是自西向东。 (2)为观察到迎来黎明,同时让两个城市处于“夜”中,慢慢地转到“昼”中,然后再连续地进行转动。 教师引导学生进行实验小结:北京在乌鲁木齐的东边,地球自转方向是自西向东,所以北京先迎来黎明。 活动一:通过模拟实验,让学生明白北京和乌鲁木齐谁先迎接黎明取决于地球自转方向。 活动二:运用联系生活和推理的方式,帮助学生确定地球自转方向。 活动三:在确定地球自转方向的同时,通过模拟实验再次验证谁先迎来黎明。 活动一:通过找一找活动,观察学生能否确定两座城市的地理位置;通过模拟实验,考查学生能否说出谁先迎来黎明,能否分析迎来黎明先后的原因。同时完成活动评价。 活动二:观察学生是否留心生活,能否根据生活现象进行推理得出结论。完成评价活动。 活动三:观察学生能否按照地球自转方向模拟实验,得出实验结论。完成活动评价。

(三)研讨活动 学生研讨:地球自转一周,一个地区迎来多少次黎明?我们是如何知道的? 教师小结:实验观察自转一周时,一个地区只有一次黎明,而我们生活的城市每天也只有一次黎明,所以可以推理出自转一周就是一天,即24小时。 通过研讨明确地球自转周期。 教师观察学生的活动参与程度及回答,给与学生及时的鼓励。

(四)知识总结 学生自主设计思维导图,总结归纳知识点。 帮助学生学会设计思维导图,通过导图总结归纳本节课内容。 教师考察学生运用思维导图进行归纳总结的能力,及时给予评价。

五、成果集成

地球东边比西边先迎来黎明,是地球自转的结果。自转一周时,一个地区只有一次黎明。

六、作业设计

【知识技能类作业】

1.填空题

(1)坐在转椅上,顺时针转动转椅,观察到周围的景物是________运动的。

(2)北京、上海、重庆、乌鲁木齐四个城市中,如下图所示。其中,______最先迎来黎明,最后是______。这是因为地球的自转方向是______________。

2.判断题,对的打√,错的打 。

(1)先看见日出的地方也先看到日落。( )

(2)地球上,越是东边的地区越先迎来黎明。( )

(3)我们生活的城市每天只出现一次黎明,出现一次昼夜交替。( )

3.选择题,将正确的序号填写在括号内。

(1)探秘学习小组在地球模型上标注了A、B、C、D四个位置(如图),当转动地球模型时,即将迎来黎明的是( )

A.A点 B.B点 C.C点 D.D点

(2)日月星辰都有东升西落的现象,这是因为( )

A.日月星辰都在自东向西运动 B.地球是个球体

C.地球在自东向西自转 D.地球在自西向东自转

【综合实践类作业】

查阅手机或其他工具,比较北京和乌鲁木齐同一天日出时间,谁先迎来日出。

参考答案

1.(1)逆时针 (2)上海 乌鲁木齐 自西向东

2、(1)√ (2)√ (3)√

3.选择题

(1)D (2)D

七、板书设计

谁先迎来黎明 乌鲁木齐 北京 地理位置 西 东 地球自转方向 自东向西 自西向东 √ 北京先迎来黎明

八、教学反思

本课教学目标的实现需要分步骤进行,让学生一步步在探究过程中掌握科学概念,是新课程科学教学理念体现的典型一课。主要是解决两个问题:一是确定不同地区的位置关系,二是确定地球的自转方向。 第一个问题很简单,学生学具袋中自制材料制作完成后,就能够确定位置关系了。确定地球自转的方向,大部分学生的思维都会比较一致,认为只有两种:顺时针和逆时针。还有一些学生认为有上下转动,如果不是地球仪摆在那边,学生提出这样的见解也不一定算错啊。人类在认识地球发展史上,难道没有科学家提出这样的见解吗?其实这个问题仔细思考下还真不好解释呢。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第二单元《地球的运动》大单元整体教学设计

教材版本 教科版(2017) 单元(或主题)名称 地球的运动

单元主题 我们已经知道地球是我们的家园,地球上有水、空气岩石、生物等。我们也观察过一些自然现象,比如太阳的东升西落、四季的变化。 这些现象是怎么产生的?这些现象和地球的运动有关系吗?地球是怎样运动的?地球的运动又会怎样影响我们的生活呢?

课标要求 1.核心概念:宇宙中的地球 2.学习内容: (1)9.2地球绕地轴自转 ①知道地球的自转轴、自转周期和自转方向,理解昼夜交替和天体东升西落等自然现象与地球的自转有关。 (2)9.3地球围绕太阳公转 ②知道地球围绕太阳公转的周期和方向,理解四季的形成与地球的公转有关。 ③测量正午时物体的影长,说明不同季节正午影长的变化情况。 3.学业要求:知道昼夜交替、天体东升西落、季节变化、正午物体影长变化与地球的自转和公转有关。

教材分析 本单元属于“宇宙中的地球”科学领域的学习内容,旨在帮助学生理解课程标准中“地球绕地轴自转的同时围绕太阳公转”的大概念。 教材的设计突出以下两个特点: 一是突出了地球空间领域的学习特点。学生在学习中,系统而深入地采用模拟实验、查阅资料、实际观测、建构模型等主要探究方法,特别强调学生在探究中不断建构和修正自己的解释模型,有助于学生理解科学概念与科学探究双螺旋协同发展的模式。 在 “昼夜交替成因” “ 谁先迎来黎明” “地球公转与四季变化” 等主题研究中,都强化了这样的学习特点。 二是提供了有助于学生认知发展的学习工具。 在单元学习新知之前,引导学生用概念图对相关的已知进行分析、 整理,并提出自己感兴趣的研究问题;在单元学习结束之后, 引入了思维导图帮助学生建构自己的地球运动的认知模型。 本单元围绕主题共设计7课。前4课《我们的地球模型》《昼夜交替现象》《人类认识地球运动的历史》《谁先迎来黎明》紧紧围绕“地球围绕地轴自转”这个主题;5~6两课《影长的四季变化》《地球的公转与四季变化》则是围绕“地球围绕太阳公转”这个主题;第7课《昼夜和四季变化对生物的影响》,通过网络查找、 阅读资料, 让学生了解昼夜交替现象和四季变化现象对生物产生的影响。总之,教材采取分分总的逻辑顺序,条理清晰地构建地球运动整体认识,符合学生认知规律。

学情分析 六年级的学生虽然通过电视或书籍,大多数都已经知道地球在自转并且围绕太阳公转这一科学事实,但还没有足够的知识积淀和空间想象能力。教学中通过建构模型,呈现空间,有助于学生化抽象为具体,很好理解科学概念,激发对地球运动奥秘探索的积极性。

单元目标 1.科学观念 (1)知道建构模型,可帮助识别、了解地球的相关知识(结构、海陆分布、运动)。 (2)知道地球自西向东在围绕地轴自转的同时又围绕太阳公转。 (3)知道地球自转形成昼夜交替现象,地球公转形成了四季。 (4)知道同一地点正午时分,物体的影长会随着季节改变呈有规律的变化;了解圭表是中国古代测量正午时刻的日影长度的天文仪器。 (5)昼夜交替和四季变化影响着生物的生长与生活。 2.科学思维 (1)运用思维导图梳理和建构地球运动的认知模型。 (2)对产生昼夜交替现象可能性进行假设,并尝试利用已有知识对实验结果进行质疑;运用模拟实验、推理论证等方法认识到昼夜交替现象是由地球自转产生的,认识到地球是自西向东自转的。 (3)用建构模型的方法,认识同一物体影长的四季变化规律;并推理法归纳地球公转的特点以及公转与四季变化的关系。 (4)运用比较和分类的方法,区分受昼夜变化和四季变化影响的典型生物。 3.探究实践: (1)在思维导图的绘制中,能用简洁的文字表达已有认知并进行合理分类;在交流讨论中,能完善思维导图并提岀可探究的问题;在模型制作的过程中,能利用不同材料把抽象的地球知识准确地表达到实物中。 (2)能根据已有知识,对昼夜交替现象成因、地球自转方向和四季变化成因提出有依据的假设。能基于假设,制订比较完整的探究方案,能通过观察、模拟实验、资料查阅、实际测量等形式获取信息、分析信息、验证假设,从而建构自己的模型假说。 (3)在研究中发现问题,带着问题开展新的研究,最终形成自己的观点。 4.态度责任 (1)对自然有敬畏之心,对探寻自然规律保持好奇心与探究欲。 (2)能大胆质疑,善于从不同角度思考问题,追求创新;勇于采用新的方法和新的材料设计和制作模型,进行模拟实验。 (3)能主动与他人合作,积极参与交流、讨论和分享观点;能根据事实,勇于修正与完善自己的观点。 (4)乐于参与调查、查阅、实验等科学活动,有证据意识,知道任何科学观点都需要证据的支持。

单元结构化活动

达成评价 1.围绕课时学习目标 (1)关注课堂问题预设与学生课堂反馈表现 (2)作业设计与学生答题正确率的及时分析 (3)对地球运动探究的课堂测试性评价 2.围绕单元和主题目标 (1)分层设置单元测试 (2)查阅资料,了解我国历法特有的内容《二十四节气》。

单元课时课型规划 课时课型课时内容课时目标 (单元目标分配)课时学习任务(或问题) (一般1-2个)达成评价1实践课我们的地球模型通过制作和观察各种地球模型,识别和了解地球的相关知识(结构、海陆分布、运动),应用模型建构到地球知识的学习。①在思维导图的绘制中,能用简洁的文字表达已有认知并进行合理分类。在交流讨论中,能完善思维导图并提出可探究的问题。 ②在模型制作的过程中,能利用不同材料把抽象的地球知识准确地表达到实物中。能制作一个简单的地球模型,会运用模型解释地球知识。2实验课昼夜交替现象①昼夜交替现象有多种可能的解释。 ②昼夜现象与地球和太阳的相对运动有关。利用画图方式来表示各种假说,并且进行模拟实验验证;做好模拟实验和运用实验收集证据;根据实验的情况修正自己的假说。知道昼夜交替现象的解释有多种方案。3实验课人类认识地球运动的历史通过资料阅读及模拟实验,知道地球绕着太阳公转,同时绕地轴自转,地球的自转产生了昼夜交替现象。①在阅读过程中学会使用文献摘要,并能通过阅读文献获取地球运动的相关信息; ②在模拟实验的过程中能依据正确的地球运动信息改进地球模型,并利用模型认识到昼夜交替现象的成因。发现地球在公转的同时也在自转,自转产生昼夜交替现象。4实验课谁先迎来黎明通过模拟实验和对生活现象的分析,地球的东边比西边早迎来黎明。①在模拟实验中能通过手拉手围成一个“地球”的模拟实验来探究“谁先迎来黎明”。 ②通过“地球椅”、地球模型等模拟实验的体验,结合生活实践来理解相对运动的特点。认识到地球自西向东绕地轴自转,东边比西边先迎来黎明。5实验课影长的四季变化①通过阅读资料及模拟实验,知道同一地点正午时分,物体的影长会随着季节改变呈有规律的变化。 ②了解圭表是中国古代测量正午时刻的日影长度的天文仪器。能利用身边的材料创新性地完成圭表的制作,在模拟实验中能用自制圭表模拟测量同一物体在四季的影长。①夏到冬,影子越来越长;冬到夏,影子越来越短。 ②圭表是中国古代测量正午时刻的日影长度、定节气用的天文仪器,它由圭和表组成,圭面上有刻度,不同的刻度可以代表不同的节气。6实验课地球的公转与四季变化通过阅读资料及模拟实验,知道地球是自西向东围绕太阳公转,公转一周为一年,认识到四季变化与地球公转有关。①根据地球公转和自转特征,模拟地球在太阳系的运动。 ②通过分析研讨,知道四季变化与地球公转特征中地球与太阳的距离变化无关。知道四季的变化是太阳公转形成的,与太阳距离地球远近无关。7讨论课昼夜和四季变化对生物的影响通过昼夜交替和四季变化对生物影响例子的梳理,知道昼夜交替和四季变化影响着生物的生长与生活,认识到生物的生存依赖于环境。①能用查阅资料的方法了解昼夜和四季变化对生物的影响。 ②能用思维导图总结归纳地球运动的相关知识。知道昼夜交替和四季变化对生物产生一定的影响。 归纳总结本单元学到的地球运动知识。

第四课时《谁先迎来黎明》教学设计

一、教学目标

1.科学观念:通过模拟实验和对生活现象的分析,知道东边的北京比西边的乌鲁木齐先迎来黎明;认识到地球自西向东绕地轴自转,东边比西边先迎来黎明。

2.科学思维:运用模拟实验、推理论证等方式认识到地球是自西向东自转的。

3.科学探究:

(1)在模拟实验中通过手拉手围成一个“地球”的模拟实验来探究谁先迎来黎明”;

(2)通过“地球椅”、地球模型等模拟实验的体验,结合生活实践来理解相对运动的特点。

4.态度责任:对探寻自然现象,解密自然规律保持好奇心和探究兴趣;能主动与他人合作,积极参与交流和讨论。

二、教学重难点

重点:北京和乌鲁木齐哪个城市先迎来黎明的模拟实验。

难点:认识相对运动,感受相对运动,并且联系实际,从而分析出地球的自转方向。

三、评价任务(根据需要设计评价量规)

项目 评价标准 星等

找一找 (1)谁找得最快,得1星 (2)说谁位置关系,得1星 ( )星

模拟实验 (1)听从指挥,遵守纪律,得1星 (2)能说出谁先迎来黎明,得1星 (3)积极交流实验现象,得1星 (4)原因分析准确,得1星 ( )星

确认地球自转方向 (1)能留心生活,联系生活回答,得2星 (2)能根据现象进行推理,得2星 (3)能得出结论,得1星 ( )星

再次模拟实验,解释昼夜交替现象 (1)善于分享实验思路,得1星 (2)方案设计合理,得1星 (3)实验操作规范,能得出结论,得2星 ( )星

四、教学过程

学习活动 设计意图 效果评价

(一)情境导入 学生回答: 我们已经知道,地球不停的自转形成了昼夜交替的现象。 (1)地球上不同的地区,每天迎来黎明的时间会相同吗? (2)我国的北京和乌鲁木齐,哪座城市先迎来黎明? 把生活事实提供给学生,唤醒学生的生活经验,以此作为研究地球自转的起点。 教师观察学生的活动参与程度及回答,给与学生及时的鼓励。

(二)探究活动 评价活动一:比京和乌鲁木齐,在哪座城市先看到太阳? 1、学生两人一组活动:找一找 (1)领取地球仪和记号笔 (2)在地球仪上观察并确认北京和乌鲁木齐两座城市的地理位置,做好标记。 (3)说说北京和乌鲁木齐的位置关系。 教师小结: 北京在乌鲁木齐的东边,乌鲁木齐在北京的西边。谁先迎来黎明? 2、学生分组,每组至少6人,模拟实验: (1)大家手拉手,面朝外围成一个圆圈,模拟地球。 (2)其中一个同学身上贴上写有“北京”和“东”的纸片,代表“北京”。 (3)在他右手边的一个同学贴上“乌鲁木齐”和“西”的纸片,代表“乌鲁木齐”。 (4)再请一个同学站在圈外举一个红色纸片,代表“太阳”。 (5)大家按照由“西”向“东”的方向慢慢转动,看“北京”和“乌鲁木齐”谁先见到“太阳”。 (6)然后再按照由“东”向“西”的方向慢慢转动,看看又是谁先看到“太阳”。 教师提示学生注意: (1)见到太阳的,要大声说:“看见太阳”。 (2)每个同学轮流做北京和乌鲁木齐。 (3)听教师口令: 当老师喊道:“从乌鲁木齐向北京转”时,就从乌鲁木齐向北京方向旋转。 当老师喊道:“从北京向乌鲁木齐转”时,就从北京向乌鲁木齐方向旋转。 (5)记录员做好记录。 运动方向谁先看到太阳从乌鲁木齐向北京转 (自西向东)从北京向乌鲁木齐转 (自东向西)

(6)交流实验记录和实验发现。 预设:从乌鲁木齐向北京转(由西向东),北京先见到太阳;从北京向乌鲁木齐转(由东向西),乌鲁木齐先见到太阳。北京和乌鲁木齐谁先迎来黎明,取决于地球自转方向。 过渡:地球的自转方向是怎样的呢? 评价活动二:确认地球自转方向 学生联系生活或推理回答: (1)坐在前进的汽车上观察窗外的树木,树木的运动方向是怎样的? (2)坐在转动的转椅上观察,周围的景物在怎样运动? 教师小结:汽车向前行驶,窗外的树木往后运动,运动方向相反;坐在转椅上,周围景物的转动方向与转椅的转动方向相反。这就是相对运动。 设想我们坐在地球这个“大转椅”上,每天看到太阳和其他天体东升西落,这说明地球的自转方向是怎样的? 预设:地球自转方向自西向东。 评价活动三:在地球模型上再次模拟北京和乌鲁木齐的昼夜变化 学生两人一组活动: (1)领取实验器材:手电筒、地球模型 (2)交流实验思路 (3)设计实验方案,合作模拟实验 (4)观察实验现象并交流 预设实验方法: (1)先将反光小圆片贴在地球模型北京和乌鲁木齐的位置上,再用手电筒模拟太阳照射。 (2)一个同学让地球模型按正确的方向旋转,另一同学从“太阳”的位置进行观察。 (3)观察这两座城市,哪一座先迎来黎明。 在学生模拟实验过程中,教师提示学生: (1)在乌鲁木齐”上画一个指向“北京”的箭头,这个箭头方向就是自西向东。 (2)为观察到迎来黎明,同时让两个城市处于“夜”中,慢慢地转到“昼”中,然后再连续地进行转动。 教师引导学生进行实验小结:北京在乌鲁木齐的东边,地球自转方向是自西向东,所以北京先迎来黎明。 活动一:通过模拟实验,让学生明白北京和乌鲁木齐谁先迎接黎明取决于地球自转方向。 活动二:运用联系生活和推理的方式,帮助学生确定地球自转方向。 活动三:在确定地球自转方向的同时,通过模拟实验再次验证谁先迎来黎明。 活动一:通过找一找活动,观察学生能否确定两座城市的地理位置;通过模拟实验,考查学生能否说出谁先迎来黎明,能否分析迎来黎明先后的原因。同时完成活动评价。 活动二:观察学生是否留心生活,能否根据生活现象进行推理得出结论。完成评价活动。 活动三:观察学生能否按照地球自转方向模拟实验,得出实验结论。完成活动评价。

(三)研讨活动 学生研讨:地球自转一周,一个地区迎来多少次黎明?我们是如何知道的? 教师小结:实验观察自转一周时,一个地区只有一次黎明,而我们生活的城市每天也只有一次黎明,所以可以推理出自转一周就是一天,即24小时。 通过研讨明确地球自转周期。 教师观察学生的活动参与程度及回答,给与学生及时的鼓励。

(四)知识总结 学生自主设计思维导图,总结归纳知识点。 帮助学生学会设计思维导图,通过导图总结归纳本节课内容。 教师考察学生运用思维导图进行归纳总结的能力,及时给予评价。

五、成果集成

地球东边比西边先迎来黎明,是地球自转的结果。自转一周时,一个地区只有一次黎明。

六、作业设计

【知识技能类作业】

1.填空题

(1)坐在转椅上,顺时针转动转椅,观察到周围的景物是________运动的。

(2)北京、上海、重庆、乌鲁木齐四个城市中,如下图所示。其中,______最先迎来黎明,最后是______。这是因为地球的自转方向是______________。

2.判断题,对的打√,错的打 。

(1)先看见日出的地方也先看到日落。( )

(2)地球上,越是东边的地区越先迎来黎明。( )

(3)我们生活的城市每天只出现一次黎明,出现一次昼夜交替。( )

3.选择题,将正确的序号填写在括号内。

(1)探秘学习小组在地球模型上标注了A、B、C、D四个位置(如图),当转动地球模型时,即将迎来黎明的是( )

A.A点 B.B点 C.C点 D.D点

(2)日月星辰都有东升西落的现象,这是因为( )

A.日月星辰都在自东向西运动 B.地球是个球体

C.地球在自东向西自转 D.地球在自西向东自转

【综合实践类作业】

查阅手机或其他工具,比较北京和乌鲁木齐同一天日出时间,谁先迎来日出。

参考答案

1.(1)逆时针 (2)上海 乌鲁木齐 自西向东

2、(1)√ (2)√ (3)√

3.选择题

(1)D (2)D

七、板书设计

谁先迎来黎明 乌鲁木齐 北京 地理位置 西 东 地球自转方向 自东向西 自西向东 √ 北京先迎来黎明

八、教学反思

本课教学目标的实现需要分步骤进行,让学生一步步在探究过程中掌握科学概念,是新课程科学教学理念体现的典型一课。主要是解决两个问题:一是确定不同地区的位置关系,二是确定地球的自转方向。 第一个问题很简单,学生学具袋中自制材料制作完成后,就能够确定位置关系了。确定地球自转的方向,大部分学生的思维都会比较一致,认为只有两种:顺时针和逆时针。还有一些学生认为有上下转动,如果不是地球仪摆在那边,学生提出这样的见解也不一定算错啊。人类在认识地球发展史上,难道没有科学家提出这样的见解吗?其实这个问题仔细思考下还真不好解释呢。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 微小世界

- 1.放大镜

- 2.怎样放得更大

- 3.观察身边微小的物体

- 4.观察洋葱表皮细胞

- 5.观察更多的生物细胞

- 6.观察水中微小的生物

- 7.微生物与健康

- 地球的运动

- 1.我们的地球模型

- 2.昼夜交替现象

- 3.人类认识地球运动的历史

- 4.谁先迎来黎明

- 5.影长的四季变化

- 6.地球的公转与四季变化

- 7.昼夜和四季变化对生物的影响

- 工具与技术

- 1.紧密联系的工具和技术

- 2.斜面

- 3.不简单的杠杆

- 4.改变运输的车轮

- 5.灵活巧妙的剪刀

- 6.推动社会发展的印刷术

- 7.信息的交流传播

- 能量

- 1.各种形式的能量

- 2.调查家中使用的能量

- 3.电和磁

- 4.电能和磁能

- 5.电磁铁

- 6.神奇的小电动机

- 7.能量从哪里来