第1章第3节元素周期表的应用同步练习 (含解析)2022-2023学年下学期高一化学鲁科版(2019)必修第二册

文档属性

| 名称 | 第1章第3节元素周期表的应用同步练习 (含解析)2022-2023学年下学期高一化学鲁科版(2019)必修第二册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 363.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-07-05 13:11:50 | ||

图片预览

文档简介

第1章第3节元素周期表的应用同步练习

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.下列说法正确的是

A.陶瓷是一种常见硅酸盐材料,可以用陶瓷坩埚熔融纯碱

B.在自然界以游离态存在

C.溶液可与反应

D.属于酸性氧化物,不与任何酸反应

2.关于二氧化硅,下列叙述不正确的是

A.水晶的主要成分是二氧化硅

B.二氧化硅和二氧化碳在物理性质上有很大差别

C.二氧化硅不溶于水,也不能跟水起反应生成酸

D.二氧化硅是一种酸性氧化物,它不跟任何酸起反应

3.当汽车遭受一定碰撞力量以后,安全气囊中的物质会发生剧烈的反应:

NaN3+ KNO3= K2O + Na2O + N2↑(未配平),生成大量气体。下列说法正确的是

A.半径大小:r(Na+) < r(N3-) B.电负性大小:χ(N) > χ(O)

C.第一电离能:I1(K) > I1(Na) D.碱性强弱:KOH < NaOH

4.下列材料的特性及用途的说法中不正确的是

A.光导纤维传导光的能力很强,是非常好的通讯材料

B.氧化铝陶瓷具有两性,不可以用于制耐高温设备

C.氮化硅陶瓷耐高温且不易传热,可用来制造轴承

D.人造刚玉硬度高,可用来制造刚玉球磨机

5.X、Y是元素周期表ⅦA族中的两种元素。下列说法中能说明X原子的得电子能力比Y强的是

A.X原子的电子层数比Y原子的电子层数多

B.X的单质的颜色比Y的浅

C.X的气态氢化物比Y的气态氢化物稳定

D.Y的单质能将X从NaX的溶液中置换出来

6.在同一周期的元素中(除稀有气体元素外),随着原子序数的递增,下列说法中不正确的是

A.最外层电子数逐渐增多

B.原子半径逐渐减小

C.元素原子的失电子能力逐渐增强

D.元素的非金属性逐渐增强

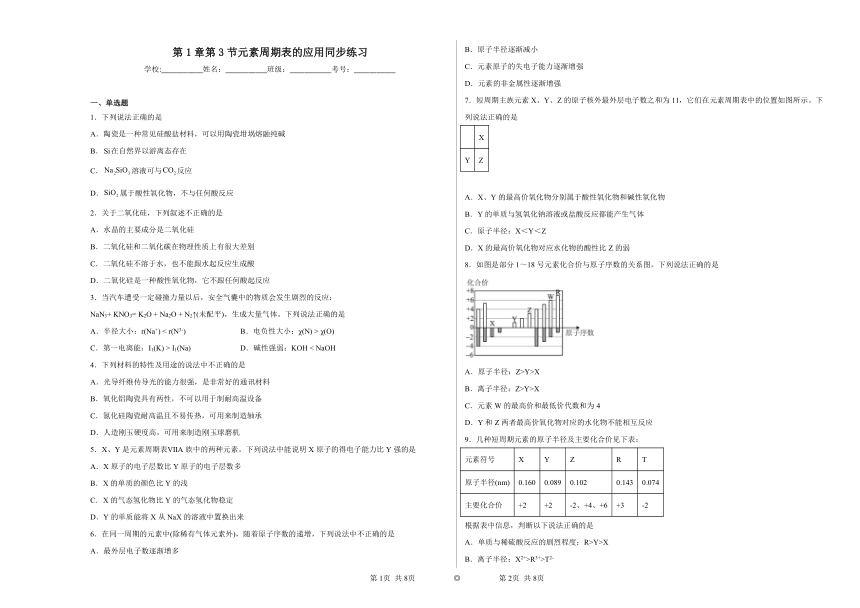

7.短周期主族元素X、Y、Z的原子核外最外层电子数之和为11,它们在元素周期表中的位置如图所示。下列说法正确的是

X

Y Z

A.X、Y的最高价氧化物分别属于酸性氧化物和碱性氧化物

B.Y的单质与氢氧化钠溶液或盐酸反应都能产生气体

C.原子半径:X<Y<Z

D.X的最高价氧化物对应水化物的酸性比Z的弱

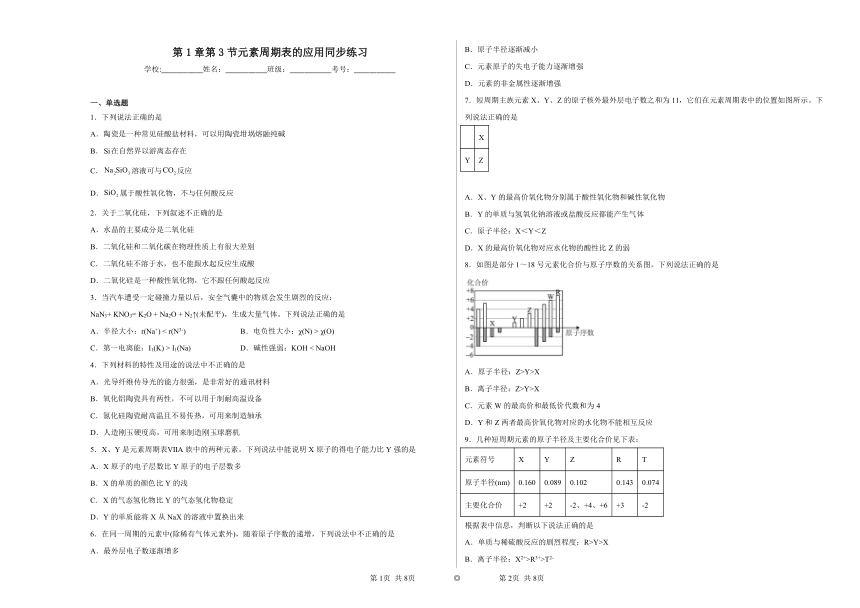

8.如图是部分1~18号元素化合价与原子序数的关系图,下列说法正确的是

A.原子半径:Z>Y>X

B.离子半径:Z>Y>X

C.元素W的最高价和最低价代数和为4

D.Y和Z两者最高价氧化物对应的水化物不能相互反应

9.几种短周期元素的原子半径及主要化合价见下表:

元素符号 X Y Z R T

原子半径(nm) 0.160 0.089 0.102 0.143 0.074

主要化合价 +2 +2 -2、+4、+6 +3 -2

根据表中信息,判断以下说法正确的是

A.单质与稀硫酸反应的剧烈程度:R>Y>X

B.离子半径:X2+>R3+>T2-

C.最高价氧化物水化物的碱性:R>X

D.相同条件下,简单气态氢化物的稳定性:T>Z

10.如图是卤素单质(F2、Cl2、Br2、I2)的沸点与相对分子质量的关系图,下列说法不正确的是

A.单质①是最活泼的非金属单质

B.单质④的氢化物在卤素氢化物中热稳定性最强

C.保存少量的单质③时加少量水进行水封

D.单质②能使品红溶液褪色

11.X、Y、Z是三种主族元素,X的阳离子与Y的阴离子具有相同的电子层结构,Z的阴离子半径大于等电荷数的Y的阴离子的半径,则三种元素的原子序数大小顺序是

A.X>Y>Z B.Z>Y>X C.X>Z>Y D.Z>X>Y

12.目前周期表七个周期均已排满,共118种元素。短周期元素W、X、Y、Z在周期表中的相对位置如图所示,且四种元素的原子最外层电子数之和为24。下到说法不正确的是

A.最高价氧化物对应水化物的酸性:Z>Y

B.W的氢化物与Z的氢化物反应,产物的水溶液呈碱性

C.在元素周期表中,117号元素与Z元素位于同一主族

D.工业上常用YX2漂白纸浆、毛、丝等

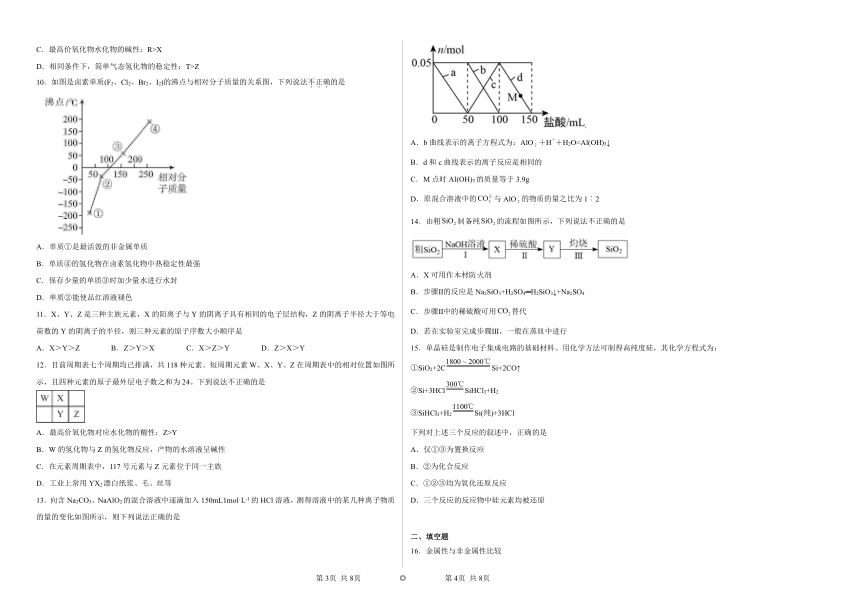

13.向含Na2CO3、NaAlO2的混合溶液中逐滴加入150mL1mol·L-1的HCl溶液,测得溶液中的某几种离子物质的量的变化如图所示,则下列说法正确的是

A.b曲线表示的离子方程式为:AlO+H++H2O=Al(OH)3↓

B.d和c曲线表示的离子反应是相同的

C.M点时Al(OH)3的质量等于3.9g

D.原混合溶液中的与AlO的物质的量之比为1︰2

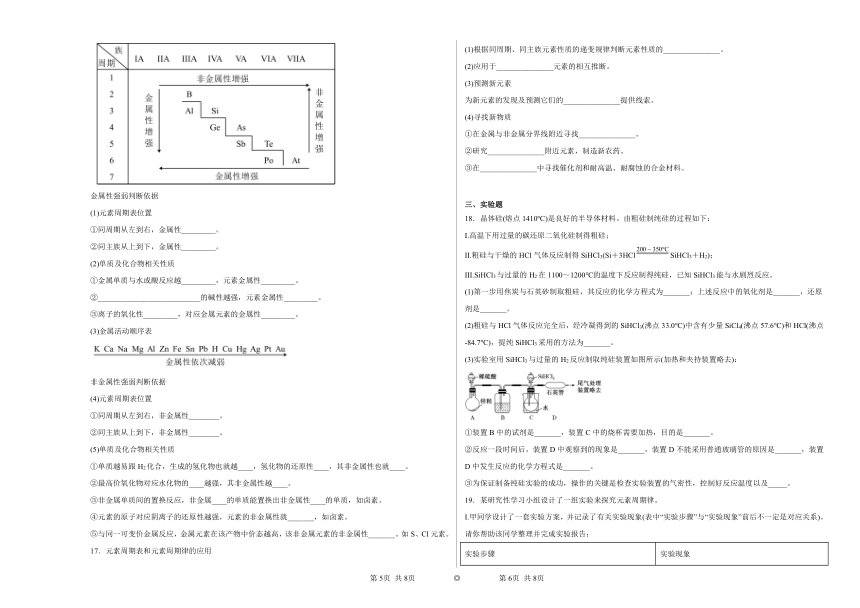

14.由粗制备纯的流程如图所示,下列说法不正确的是

A.X可用作木材防火剂

B.步骤Ⅱ的反应是Na2SiO3+H2SO4═H2SiO3↓+Na2SO4

C.步骤Ⅱ中的稀硫酸可用替代

D.若在实验室完成步骤Ⅲ,一般在蒸皿中进行

15.单晶硅是制作电子集成电路的基础材料。用化学方法可制得高纯度硅,其化学方程式为:

①SiO2+2CSi+2CO↑

②Si+3HClSiHCl3+H2

③SiHCl3+H2Si(纯)+3HCl

下列对上述三个反应的叙述中,正确的是

A.仅①③为置换反应

B.②为化合反应

C.①②③均为氧化还原反应

D.三个反应的反应物中硅元素均被还原

二、填空题

16.金属性与非金属性比较

金属性强弱判断依据

(1)元素周期表位置

①同周期从左到右,金属性_________。

②同主族从上到下,金属性_________。

(2)单质及化合物相关性质

①金属单质与水或酸反应越_________,元素金属性_________。

②___________________________的碱性越强,元素金属性_________。

③离子的氧化性_________,对应金属元素的金属性_________。

(3)金属活动顺序表

非金属性强弱判断依据

(4)元素周期表位置

①同周期从左到右,非金属性________。

②同主族从上到下,非金属性________。

(5)单质及化合物相关性质

①单质越易跟H2化合,生成的氢化物也就越____,氢化物的还原性____,其非金属性也就____。

②最高价氧化物对应水化物的____越强,其非金属性越____。

③非金属单质间的置换反应,非金属____的单质能置换出非金属性____的单质,如卤素。

④元素的原子对应阴离子的还原性越强,元素的非金属性就_______,如卤素。

⑤与同一可变价金属反应,金属元素在该产物中价态越高,该非金属元素的非金属性_______。如S、Cl元素。

17.元素周期表和元素周期律的应用

(1)根据同周期、同主族元素性质的递变规律判断元素性质的_______________。

(2)应用于_______________元素的相互推断。

(3)预测新元素

为新元素的发现及预测它们的_______________提供线索。

(4)寻找新物质

①在金属与非金属分界线附近寻找_______________。

②研究_______________附近元素,制造新农药。

③在_______________中寻找催化剂和耐高温、耐腐蚀的合金材料。

三、实验题

18.晶体硅(熔点1410℃)是良好的半导体材料。由粗硅制纯硅的过程如下:

I.高温下用过量的碳还原二氧化硅制得粗硅;

II.粗硅与干燥的HCl气体反应制得SiHCl3(Si+3HClSiHCl3+H2);

III.SiHCl3与过量的H2在1100~1200℃的温度下反应制得纯硅,已知SiHCl3能与水剧烈反应。

(1)第一步用焦炭与石英砂制取粗硅,其反应的化学方程式为_______;上述反应中的氧化剂是_______,还原剂是_______。

(2)粗硅与HCl气体反应完全后,经冷凝得到的SiHCl3(沸点33.0℃)中含有少量SiCl4(沸点57.6℃)和HCl(沸点-84.7℃),提纯SiHCl3采用的方法为_______。

(3)实验室用SiHCl3与过量的H2反应制取纯硅装置如图所示(加热和夹持装置略去):

①装置B中的试剂是_______,装置C中的烧杯需要加热,目的是_______。

②反应一段时间后,装置D中观察到的现象是_______,装置D不能采用普通玻璃管的原因是_______,装置D中发生反应的化学方程式是_______。

③为保证制备纯硅实验的成功,操作的关键是检查实验装置的气密性,控制好反应温度以及_____。

19.某研究性学习小组设计了一组实验来探究元素周期律。

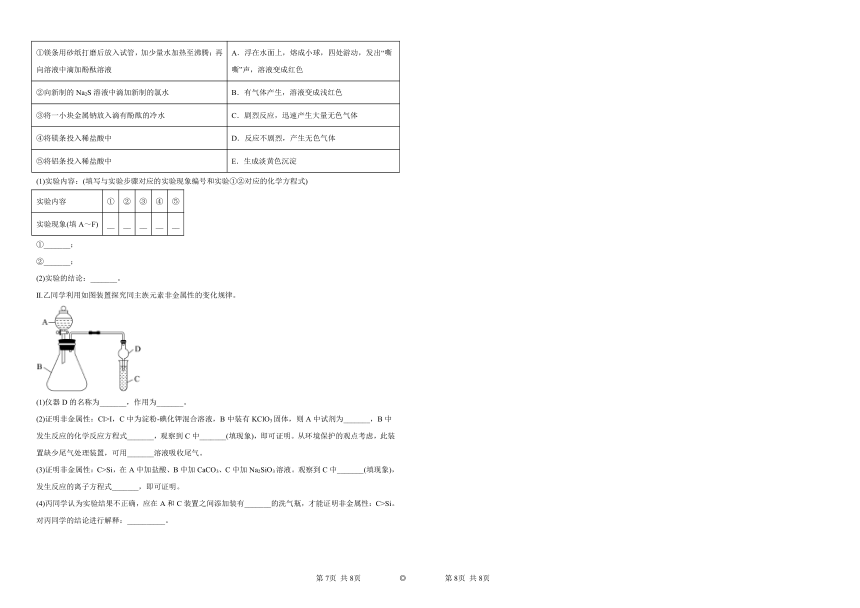

I.甲同学设计了一套实验方案,并记录了有关实验现象(表中“实验步骤”与“实验现象”前后不一定是对应关系)。请你帮助该同学整理并完成实验报告:

实验步骤 实验现象

①镁条用砂纸打磨后放入试管,加少量水加热至沸腾;再向溶液中滴加酚酞溶液 A.浮在水面上,熔成小球,四处游动,发出“嘶嘶”声,溶液变成红色

②向新制的Na2S溶液中滴加新制的氯水 B.有气体产生,溶液变成浅红色

③将一小块金属钠放入滴有酚酞的冷水 C.剧烈反应,迅速产生大量无色气体

④将镁条投入稀盐酸中 D.反应不剧烈,产生无色气体

⑤将铝条投入稀盐酸中 E.生成淡黄色沉淀

(1)实验内容:(填写与实验步骤对应的实验现象编号和实验①②对应的化学方程式)

实验内容 ① ② ③ ④ ⑤

实验现象(填A~F) __ __ __ __ __

①_______;

②_______;

(2)实验的结论:_______。

II.乙同学利用如图装置探究同主族元素非金属性的变化规律。

(1)仪器D的名称为_______,作用为_______。

(2)证明非金属性:Cl>I,C中为淀粉-碘化钾混合溶液,B中装有KClO3固体,则A中试剂为_______,B中发生反应的化学反应方程式_______,观察到C中_______(填现象),即可证明。从环境保护的观点考虑,此装置缺少尾气处理装置,可用_______溶液吸收尾气。

(3)证明非金属性:C>Si,在A中加盐酸、B中加CaCO3、C中加Na2SiO3溶液。观察到C中_______(填现象),发生反应的离子方程式_______,即可证明。

(4)丙同学认为实验结果不正确,应在A和C装置之间添加装有_______的洗气瓶,才能证明非金属性:C>Si。对丙同学的结论进行解释:__________。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.C

【详解】A.陶瓷是一种常见硅酸盐材料,二氧化硅能和碱反应,不能用陶瓷坩埚熔融纯碱,故A错误;

B.自然界中没用游离态Si,故B错误;

C.溶液可与反应生成碳酸钠和硅酸,故C正确;

D.与氢氟酸反应生成SiF4气体和水,故D错误;

选C。

2.D

【详解】A.水晶的主要成分为SiO2,A项正确;

B.CO2是由分子构成的,而SiO2是Si和O按1∶2组成的空间立体网状结构的晶体,二者物理性质差别较大,B项正确;

C.SiO2不溶于水,也不与水反应,C项正确;

D.SiO2可以与氢氟酸反应,D项错误;

故选D。

3.A

【详解】A.钠离子和氮离子电子层数相同,但氮离子的核电荷数更小,半径更大,A正确;

B.非金属性O>N,所以电负性大小:χ(N)<χ(O),B错误;

C.最外层电子数相同,电子层数越多,第一电离能越小,所以电离能大小:I1(Na)>I1(K),C错误;

D.同主族自上而下金属性增强,最高价氧化物对应的水化物的碱性增强,所以碱性:KOH>NaOH,D错误;

综上所述答案为A。

4.B

【详解】A.光导纤维传导光的能力很强,可以传输光,是非常好的通讯材料,A正确;

B.氧化铝陶瓷熔点很高,可以用于制耐高温设备,B错误;

C.氮化硅陶瓷耐高温、耐磨损且不易传热,可用来制造轴承,C正确;

D.人造刚玉成分是氧化铝,硬度高,可用来制造刚玉球磨机,D正确;

故答案为:B。

5.C

【详解】A.同主族元素,自上而下元素的非金属性依次减弱,则X原子的电子层数比Y原子的电子层数多说明X元素的原子序数大于Y元素,X元素的非金属性弱于Y元素,则X原子的得电子能力弱于Y原子,故A错误;

B.非金属单质的颜色不能说明元素非金属性的强弱,不能比较原子的得电子能力,故B错误;

C.同主族元素,自上而下元素的非金属性依次减弱,气态氢化物的稳定性依次减弱,则X的气态氢化物比Y的气态氢化物稳定说明X元素的非金属性强于Y元素,原子的得电子能力强于Y原子,故C正确;

D.Y的单质能将X从NaX的溶液中置换出来说明Y的单质的氧化性强于X的单质,X元素的非金属性弱于Y元素,则X原子的得电子能力弱于Y原子,故D错误;

故选C。

6.C

【详解】A.同周期自左至右最外层电子数逐渐增多,A正确;

B.由于电子层数相同,同一周期的元素中(除稀有气体元素外),随着原子序数的递增,核电荷数增多,原子半径逐渐减小,B正确;

C.随着原子序数的递增,核电荷数增多,元素得电子的能力逐渐增强,失电子能力减弱,C错误;

D.同周期自左至右,元素的非金属性逐渐增强,D正确;

综上所述答案为C。

7.B

【分析】设Z元素原子的最外层电子数为x,则X元素原子的最外层电子数为x,Y元素原子的最外层电子数为x-1,依题意有x+(x-1)+x=11,故x=4,X、Y、Z分别为C、Al、Si,以此解题。

【详解】A.CO2为酸性氧化物,但Al2O3为两性氧化物,A项错误;

B.Al与NaOH溶液或盐酸反应都产生H2,B项正确;

C.电子层数越多半径越大,同周期越靠左半径越大,故原子半径大小顺序为CD.非金属性越强,其最高价氧化物的水化物的酸性越强,非金属性:C>Si,故酸性:H2CO3> H2SiO3,D项错误;

故选B。

8.C

【分析】根据图示可知,1~18号元素X、Y、Z、W、R原子序数依次增大,X最低-2价,没有正价,推断为O元素;Y只有+1价,推断为Na元素;Z最高+3价推断为Al元素;W最高+6价,最低-2价,推断为S元素;R最高+7价,最低-1价,推断为Cl元素。

【详解】A.同周期原子半径从左往右减小,同主族从上往下增大,故原子半径:Na>Al>O,即Y>Z>X,A错误;

B.电子层数多的离子半径较大,相同电子层数的则核电荷数多的半径小,离子半径:O2->Na+>Al3+,即X>Y>Z,B错误;

C.据分析,元素W是S,其最高价+6价和最低价-2价的代数和为4,C正确;

D.据分析,Y和Z两者最高价氧化物对应的水化物分别是NaOH和Al(OH)3,二者能相互反应:NaOH + Al(OH)3 = NaAlO2 + 2H2O,D错误;

故选C。

9.D

【分析】短周期元素Z主要化合价是-2、+4、+6,则Z是S元素;X、Y主要化合价是+2价,说明它们是第IIA的元素,由于原子半径:X>Z>Y,则X是Mg元素,Y是Be元素;R主要化合价是+3价,原子半径:X>R,则R是Al元素;T主要化合价是-2价,Z原子半径小于Y,则T是O元素。

【详解】A.金属活动性越强,其单质与酸发生置换反应就越剧烈,同一周期中元素的金属性从左到右逐渐减弱,则金属性Mg>Al;同一主族元素的金属性从上到逐渐增大Mg>Be,在Mg、Al、Be三种元素中Mg最活泼,因此Mg(X)与稀硫酸反应最剧烈,A项错误;

B.X是Mg元素,R是Al元素,T是O元素,它们形成的离子分别为Mg2+、Al3+、O2-,核外电子排布都是2、8,电子层结构相同,对于电子层结构相同的离子,离子的核电荷数越大,离子半径越小,所以离子半径由大到小的顺序是:T2->X2+>R3+,B项错误;

C.同一周期从左到右,元素的最高价氧化物水化物的碱性逐渐减弱,则碱性:X[Mg(OH)2]>R[Al(OH)3],C项错误;

D.元素的非金属性越强,其形成的简单氢化物的稳定性就越强。Z是S元素,T是O元素,它们是同一主族的元素,元素的非金属性:O>S,所以氢化物的稳定性:H2O(T)>H2S(Z),D项正确;

答案选D。

10.B

【详解】A.卤素单质都属于分子晶体,其单质的沸点与其相对分子质量成正比,根据图象知,①②③④分别是F2,Cl2,Br2,I2卤族元素中,金属的非金属性随着原子序数增大而减弱,非金属性越强,其单质越活泼,所以单质活泼性最强的是F2,A正确;

B.一般情况下结构相似的物质,相对分子质量越大,物质的熔、沸点就越高。但是由于下原子半径小,所以在HF分子之间存在氢键,增加了分子之间的吸引力,使物质的熔、沸点中HF最高,B错误;

C.溴易挥发,在水中的溶解度较小,且密度大于水,所以为防止溴挥发,可以用水液封,则单质③保存时加少量水进行水封,C正确;

D.氯气和水反应生成次氯酸,次氯酸具有漂性,所以单质②能使品红溶液褪色,D正确;

答案选B。

11.D

【详解】元素原子核外电子数等于原子核内质子数,等于其核电荷数。金属元素的原子失去电子形成阳离子;非金属元素的原子获得电子形成阴离子。X、Y、Z三种主族元素,X的阳离子与Y的阴离子具有相同的电子层结构,则X处于Y的下一周期,原子序数:X>Y;Z阴离子半径大于等电荷数的Y的阴离子半径,则Y与Z处于同一主族,原子序数:Z>Y;Z与X可能处于同一周期也可能其周期数比X的周期数大。X形成阳离子,说明X为金属元素;Y、Z形成阴离子,则Y、Z为非金属,原子序数Z>X,故X、Y、Z三种主族元素的原子序数大小关系为:Z>X>Y,合理选项是D。

12.B

【分析】设X原子最外层电子数为a,根据W、X、Y、Z在周期表中的相对位置,则a-1+2a+a+1=24,a=6,所以W是N元素、X是O元素、Y是S元素、Z是Cl元素。

【详解】A.同周期元素从左到右,元素非金属性增强,最高价氧化物的水化物酸性越强,所以酸性HClO4>H2SO4,故A正确;

B.NH3与HCl反应生成NH4Cl,NH4Cl溶液呈酸性,故B错误;

C.117号元素在周期表中的位置是第七周期ⅦA族,与Cl元素位于同一主族,故C正确;

D.SO2具有漂白性,工业上常用SO2漂白纸浆、毛、丝等,故D正确;

选B。

13.C

【分析】Na2CO3、NaAlO2的混合溶液中加入HCl溶液,先发生反应AlO+H++H2O═Al(OH)3↓,a线表示AlO减少;第二阶段,AlO反应完毕,发生反应CO+H+═HCO,b线表示CO减少,c线表示HCO的增加;第三阶段,CO反应完毕,发生反应HCO+H+═CO2↑+H2O,d线表示HCO减少,此阶段Al(OH)3不参与反应。

【详解】A.由分析可知,b曲线表示的离子方程式为:CO+H+═HCO,A错误;

B.由分析可知,d和c曲线表示的离子反应是不相同的,B错误;

C.盐酸50mL时NaAlO2中铝元素全部转化为氢氧化铝沉淀,加50mL盐酸之后CO反应,氢氧化铝沉淀不溶解,则M点沉淀的质量和盐酸50mL时沉淀的质量相同,由NaAlO2+HCl+H2O=NaCl+Al(OH)3↓知,n(Al(OH)3)=n(NaAlO2)=n(HCl)=0.05mol,m[Al(OH)3]=0.05mol×78g/mol=3.9g,C正确;

D.第一、第二两段消耗的盐酸的体积都是50ml,所以消耗的氯化氢的物质的量相等,依据第一阶段、第二阶段发生反应AlO2-+H++H2O═Al(OH)3↓,CO+H+═HCO3-,可知CO与AlO的物质的量之比为1:1,D错误;

故选C。

14.D

【分析】由流程可知,加入足量NaOH溶液可溶解SiO2,过滤分离出不溶杂质,X含硅酸钠,加过量硫酸,过滤分离出硅酸,灼烧生成SiO2。

【详解】A. X含硅酸钠溶液,可用作木材防火剂,故A正确;

B. X中主要含硅酸钠,则步骤Ⅱ中的主要反应是Na2SiO3+H2SO4═H2SiO3↓+Na2SO4,故B正确;

C. 二氧化碳与硅酸钠反应生成硅酸得到Y,则步骤Ⅱ中的稀硫酸能用CO2代替,故C正确;

D. 硅酸灼烧生成SiO2,则在实验室中完成步骤Ⅲ,一般在坩埚中进行,故D错误;

故选D。

15.C

【详解】A.置换反应是一种单质与一种化合物反应生成另一种单质和另一种化合物的化学反应,反应①②③均为置换反应,A错误;

B.化合反应是多种物质反应生成一种物质,反应②不是化合反应,为置换反应,B错误;

C.反应①②③均有元素发生了化合价的改变,均为氧化还原反应,C正确;

D.反应①③中硅元素化合价降低,被还原,反应②中硅元素化合价升高,被氧化,D错误;

故选C。

16. 减弱 增强 剧烈 越强 最高价氧化物对应水化物 越强 越强 越弱 增强 减弱 稳定 越弱 越强 酸性 强 强 弱 越弱 越强

【详解】(1)比较金属性的强弱,实质是看元素原子失电子的难易程度,越易失电子,金属性越强。

①同周期从左到右,原子越难失去电子,金属性减弱;

②同主族从上到下,随着电子层数的增多,原子越容易失去电子,金属性增强。

(2)①金属单质与水或酸反应越剧烈,说明金属越容易失去电子,还原性越强,元素金属性越强;

②最高价氧化物对应水化物的碱性越强,元素金属性越强;如碱性:NaOH>Mg(OH)2,则金属性:Na>Mg;

③离子的氧化性越强,表示离子得电子能力强,如氧化性:Cu2+>Zn2+,对应金属为Cu和Zn,其金属性:Cu(4)①同周期从左到右,原子半径越来越小,原子得电子能力越来越强,非金属性越强;

②同主族从上到下,原子半径越来越大,原子得电子能力越来越弱,非金属性越弱。

(5)①单质越易跟H2化合,可知单质的氧化性越强,与氢气化合生成的氢化物也就越稳定。氢化物的还原性其实质是阴离子的失电子能力的比较,如氢化物:HCl、HBr、HI的还原性由Cl-、Br-、I-的失电子能力决定,氢化物的还原性越弱,其非金属性也就越强。

②元素非金属性越强说明元素的电负性越强,其吸引电子的能力也越强,其对应的最高价氧化物对应的水化物的酸性越强。

③非金属单质间的置换反应,非金属强的单质能置换出非金属性弱的单质,如:。

④元素的原子对应阴离子的还原性越强,元素的非金属性就越弱。如:。

⑤与同一可变价金属反应,金属元素在该产物中价态越高,该非金属元素的非金属性越强。如:,,说明非金属性Cl>S。

17.(1)强弱(或大小)

(2)“位置—结构—性质”

(3)原子结构和性质

(4) 半导体材料 氟、氯、硫、磷 过渡元素

【详解】(1)根据同周期、同主族元素性质的递变规律判断元素性质的金属性(或非金属性)的强弱(或大小);

(2)应用于元素“结构——位置——性质”的相互推断;

(3)预测新元素:为新元素的发现及预测它们的原子结构和性质提供线索;

(4)①在金属与非金属分界线附近的元素既表现出一定的金属性,又表现出一定的非金属性,可以寻找半导体材料;

②通常制造的农药,所含有的氟、氯、硫、磷等在周期表中的位置靠近,则研究非金属附近元素,制造新农药;

③在过渡元素中寻找催化剂和耐高温、耐腐蚀的合金材料。

18.(1) SiO2+2CSi+2CO↑ SiO2 C

(2)分馏(或蒸馏)

(3) 浓硫酸 使滴入烧瓶中的SiHCl3汽化 有固体生成 在此反应温度下,普通玻璃会软化 SiHCl3 +H2Si+3HCl 排尽装置内的空气

【详解】(1)焦炭与石英砂制取粗硅:SiO2+2CSi+2CO↑,SiO2得电子,价态降低,为氧化剂,C失电子,价态升高,为还原剂。

(2)SiHCl3的沸点和所含杂质的沸点相差较大,故可以采用分馏(或蒸馏)的方法。

(3)①SiHCl3能与水剧烈反应,应将制得的H2中的水蒸气除去,故装置B中的试剂是浓硫酸;常温下SiHCl3为液体,反应时应使其汽化后再在D处与H2反应,故装置C的烧瓶需加热;

②H2和汽化后的SiHCl3在装置D中发生反应:SiHCl3 +H2Si+3HCl,故D中观察到的现象是有固体生成,在此反应温度下,普通玻璃会软化,故不能采用普通玻璃管。

③制备流程包含高温下加热氢气,氢气和氧气混合在高温条件下易发生爆炸,因此必须排尽装置内的空气。

19. B E A C D Mg+2H2OMg(OH)2+H2↑ Cl2+Na2S=S↓+2NaCl 随着原子序数的递增,同周期主族元素从左到右金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强。 球形干燥管 防止倒吸 浓盐酸 KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2↑+3H2O 溶液变蓝 NaOH 产生白色沉淀/白色胶体 +CO2+H2O=+H2SiO3↓或+2CO2+2H2O=2+H2SiO3↓ 饱和NaHCO3溶液 CO2里含有杂质HCl,会对CO2与Na2SiO3反应产生干扰,所以在气体通入Na2SiO3之前应除去杂质HCl。

【详解】Ⅰ.(1)实验步骤①镁条用砂纸打磨掉氧化膜后,加少量水加热至沸腾,镁与水能反应产生H2和Mg(OH)2,Mg(OH)2是弱碱,溶液呈弱碱性,加入酚酞后显浅红色,所以对应的实验现象为B。

实验步骤②Na2S溶液和新制的氯水反应生成淡黄色的沉淀S单质和NaCl,对应的实验现象为E。

实验步骤③钠与冷水能剧烈反应生成NaOH和H2。钠的密度比水小,故浮在水面上;反应放热,且钠的熔点低,故熔化成小球且四处游动,反应产生气体,发出“嘶嘶”声;NaOH溶液呈碱性,加入酚酞变红,对应现象A。

实验步骤④镁与稀盐酸剧烈反应,迅速产生H2,对应现象C。

实验步骤⑤铝条(活泼性比镁弱)与稀盐酸反应不剧烈,产生H2,对应现象D。

综上,步骤①对应现象B,步骤②对应现象E,步骤③对应现象A,步骤④对应现象C,步骤⑤对应现象D。

步骤①的方程式为:Mg+2H2OMg(OH)2+H2↑

步骤②的方程式为:Cl2+Na2S=S↓+2NaCl

(2)整个实验设计了钠、镁、铝三种金属分别与水或酸反应,从置换出H2的难易程度可看出其金属性由强到弱为:Na>Mg>Al;从Cl2能置换出S单质,可看出非金属性Cl>S;故实验的结论是:随着原子序数的递增,同周期主族元素从左到右金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强。

Ⅱ.(1)D的名称是球形干燥管,可以防止溶液倒吸;

(2)实验的原理是利用氧化性:Cl2>I2来证明非金属性:Cl>I。A中浓盐酸与B中KClO3固体不需加热就能反应生成氯气,氯气通入淀粉-碘化钾的混合溶液中,将I-氧化成I2,淀粉遇碘单质变蓝。所以A中试剂是浓盐酸,B中反应方程式为KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2↑+3H2O,C中现象是溶液变蓝。氯气是酸性气体,可用NaOH来吸收氯气的尾气。

(3)实验的原理是利用非金属元素的最高价氧化物的水化物的酸性强弱——H2CO3酸性强于H2SiO3来证明非金属性:C>Si。根据强酸制弱酸原理,盐酸能与CaCO3反应生成CO2气体,将CO2通入Na2SiO3溶液中能生成H2SiO3白色沉淀。但是盐酸具有挥发性,CO2中含杂质HCl,HCl也能与Na2SiO3溶液反应生成H2SiO3沉淀,故无法真正证明H2CO3酸性强于H2SiO3,只有除去杂质HCl后再将CO2通入Na2SiO3溶液,这时得到的H2SiO3沉淀才是CO2与Na2SiO3反应所得。故C中现象是产生白色沉淀/白色胶体,离子方程式为:+CO2+H2O=+H2SiO3↓或+2CO2+2H2O=2+H2SiO3↓。

(4)由(3)分析可知,需用饱和NaHCO3溶液除去CO2中的杂质HCl,丙同学结论的解释为:会对CO2与Na2SiO3反应产生干扰,所以在气体通入Na2SiO3之前应除去杂质HCl。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.下列说法正确的是

A.陶瓷是一种常见硅酸盐材料,可以用陶瓷坩埚熔融纯碱

B.在自然界以游离态存在

C.溶液可与反应

D.属于酸性氧化物,不与任何酸反应

2.关于二氧化硅,下列叙述不正确的是

A.水晶的主要成分是二氧化硅

B.二氧化硅和二氧化碳在物理性质上有很大差别

C.二氧化硅不溶于水,也不能跟水起反应生成酸

D.二氧化硅是一种酸性氧化物,它不跟任何酸起反应

3.当汽车遭受一定碰撞力量以后,安全气囊中的物质会发生剧烈的反应:

NaN3+ KNO3= K2O + Na2O + N2↑(未配平),生成大量气体。下列说法正确的是

A.半径大小:r(Na+) < r(N3-) B.电负性大小:χ(N) > χ(O)

C.第一电离能:I1(K) > I1(Na) D.碱性强弱:KOH < NaOH

4.下列材料的特性及用途的说法中不正确的是

A.光导纤维传导光的能力很强,是非常好的通讯材料

B.氧化铝陶瓷具有两性,不可以用于制耐高温设备

C.氮化硅陶瓷耐高温且不易传热,可用来制造轴承

D.人造刚玉硬度高,可用来制造刚玉球磨机

5.X、Y是元素周期表ⅦA族中的两种元素。下列说法中能说明X原子的得电子能力比Y强的是

A.X原子的电子层数比Y原子的电子层数多

B.X的单质的颜色比Y的浅

C.X的气态氢化物比Y的气态氢化物稳定

D.Y的单质能将X从NaX的溶液中置换出来

6.在同一周期的元素中(除稀有气体元素外),随着原子序数的递增,下列说法中不正确的是

A.最外层电子数逐渐增多

B.原子半径逐渐减小

C.元素原子的失电子能力逐渐增强

D.元素的非金属性逐渐增强

7.短周期主族元素X、Y、Z的原子核外最外层电子数之和为11,它们在元素周期表中的位置如图所示。下列说法正确的是

X

Y Z

A.X、Y的最高价氧化物分别属于酸性氧化物和碱性氧化物

B.Y的单质与氢氧化钠溶液或盐酸反应都能产生气体

C.原子半径:X<Y<Z

D.X的最高价氧化物对应水化物的酸性比Z的弱

8.如图是部分1~18号元素化合价与原子序数的关系图,下列说法正确的是

A.原子半径:Z>Y>X

B.离子半径:Z>Y>X

C.元素W的最高价和最低价代数和为4

D.Y和Z两者最高价氧化物对应的水化物不能相互反应

9.几种短周期元素的原子半径及主要化合价见下表:

元素符号 X Y Z R T

原子半径(nm) 0.160 0.089 0.102 0.143 0.074

主要化合价 +2 +2 -2、+4、+6 +3 -2

根据表中信息,判断以下说法正确的是

A.单质与稀硫酸反应的剧烈程度:R>Y>X

B.离子半径:X2+>R3+>T2-

C.最高价氧化物水化物的碱性:R>X

D.相同条件下,简单气态氢化物的稳定性:T>Z

10.如图是卤素单质(F2、Cl2、Br2、I2)的沸点与相对分子质量的关系图,下列说法不正确的是

A.单质①是最活泼的非金属单质

B.单质④的氢化物在卤素氢化物中热稳定性最强

C.保存少量的单质③时加少量水进行水封

D.单质②能使品红溶液褪色

11.X、Y、Z是三种主族元素,X的阳离子与Y的阴离子具有相同的电子层结构,Z的阴离子半径大于等电荷数的Y的阴离子的半径,则三种元素的原子序数大小顺序是

A.X>Y>Z B.Z>Y>X C.X>Z>Y D.Z>X>Y

12.目前周期表七个周期均已排满,共118种元素。短周期元素W、X、Y、Z在周期表中的相对位置如图所示,且四种元素的原子最外层电子数之和为24。下到说法不正确的是

A.最高价氧化物对应水化物的酸性:Z>Y

B.W的氢化物与Z的氢化物反应,产物的水溶液呈碱性

C.在元素周期表中,117号元素与Z元素位于同一主族

D.工业上常用YX2漂白纸浆、毛、丝等

13.向含Na2CO3、NaAlO2的混合溶液中逐滴加入150mL1mol·L-1的HCl溶液,测得溶液中的某几种离子物质的量的变化如图所示,则下列说法正确的是

A.b曲线表示的离子方程式为:AlO+H++H2O=Al(OH)3↓

B.d和c曲线表示的离子反应是相同的

C.M点时Al(OH)3的质量等于3.9g

D.原混合溶液中的与AlO的物质的量之比为1︰2

14.由粗制备纯的流程如图所示,下列说法不正确的是

A.X可用作木材防火剂

B.步骤Ⅱ的反应是Na2SiO3+H2SO4═H2SiO3↓+Na2SO4

C.步骤Ⅱ中的稀硫酸可用替代

D.若在实验室完成步骤Ⅲ,一般在蒸皿中进行

15.单晶硅是制作电子集成电路的基础材料。用化学方法可制得高纯度硅,其化学方程式为:

①SiO2+2CSi+2CO↑

②Si+3HClSiHCl3+H2

③SiHCl3+H2Si(纯)+3HCl

下列对上述三个反应的叙述中,正确的是

A.仅①③为置换反应

B.②为化合反应

C.①②③均为氧化还原反应

D.三个反应的反应物中硅元素均被还原

二、填空题

16.金属性与非金属性比较

金属性强弱判断依据

(1)元素周期表位置

①同周期从左到右,金属性_________。

②同主族从上到下,金属性_________。

(2)单质及化合物相关性质

①金属单质与水或酸反应越_________,元素金属性_________。

②___________________________的碱性越强,元素金属性_________。

③离子的氧化性_________,对应金属元素的金属性_________。

(3)金属活动顺序表

非金属性强弱判断依据

(4)元素周期表位置

①同周期从左到右,非金属性________。

②同主族从上到下,非金属性________。

(5)单质及化合物相关性质

①单质越易跟H2化合,生成的氢化物也就越____,氢化物的还原性____,其非金属性也就____。

②最高价氧化物对应水化物的____越强,其非金属性越____。

③非金属单质间的置换反应,非金属____的单质能置换出非金属性____的单质,如卤素。

④元素的原子对应阴离子的还原性越强,元素的非金属性就_______,如卤素。

⑤与同一可变价金属反应,金属元素在该产物中价态越高,该非金属元素的非金属性_______。如S、Cl元素。

17.元素周期表和元素周期律的应用

(1)根据同周期、同主族元素性质的递变规律判断元素性质的_______________。

(2)应用于_______________元素的相互推断。

(3)预测新元素

为新元素的发现及预测它们的_______________提供线索。

(4)寻找新物质

①在金属与非金属分界线附近寻找_______________。

②研究_______________附近元素,制造新农药。

③在_______________中寻找催化剂和耐高温、耐腐蚀的合金材料。

三、实验题

18.晶体硅(熔点1410℃)是良好的半导体材料。由粗硅制纯硅的过程如下:

I.高温下用过量的碳还原二氧化硅制得粗硅;

II.粗硅与干燥的HCl气体反应制得SiHCl3(Si+3HClSiHCl3+H2);

III.SiHCl3与过量的H2在1100~1200℃的温度下反应制得纯硅,已知SiHCl3能与水剧烈反应。

(1)第一步用焦炭与石英砂制取粗硅,其反应的化学方程式为_______;上述反应中的氧化剂是_______,还原剂是_______。

(2)粗硅与HCl气体反应完全后,经冷凝得到的SiHCl3(沸点33.0℃)中含有少量SiCl4(沸点57.6℃)和HCl(沸点-84.7℃),提纯SiHCl3采用的方法为_______。

(3)实验室用SiHCl3与过量的H2反应制取纯硅装置如图所示(加热和夹持装置略去):

①装置B中的试剂是_______,装置C中的烧杯需要加热,目的是_______。

②反应一段时间后,装置D中观察到的现象是_______,装置D不能采用普通玻璃管的原因是_______,装置D中发生反应的化学方程式是_______。

③为保证制备纯硅实验的成功,操作的关键是检查实验装置的气密性,控制好反应温度以及_____。

19.某研究性学习小组设计了一组实验来探究元素周期律。

I.甲同学设计了一套实验方案,并记录了有关实验现象(表中“实验步骤”与“实验现象”前后不一定是对应关系)。请你帮助该同学整理并完成实验报告:

实验步骤 实验现象

①镁条用砂纸打磨后放入试管,加少量水加热至沸腾;再向溶液中滴加酚酞溶液 A.浮在水面上,熔成小球,四处游动,发出“嘶嘶”声,溶液变成红色

②向新制的Na2S溶液中滴加新制的氯水 B.有气体产生,溶液变成浅红色

③将一小块金属钠放入滴有酚酞的冷水 C.剧烈反应,迅速产生大量无色气体

④将镁条投入稀盐酸中 D.反应不剧烈,产生无色气体

⑤将铝条投入稀盐酸中 E.生成淡黄色沉淀

(1)实验内容:(填写与实验步骤对应的实验现象编号和实验①②对应的化学方程式)

实验内容 ① ② ③ ④ ⑤

实验现象(填A~F) __ __ __ __ __

①_______;

②_______;

(2)实验的结论:_______。

II.乙同学利用如图装置探究同主族元素非金属性的变化规律。

(1)仪器D的名称为_______,作用为_______。

(2)证明非金属性:Cl>I,C中为淀粉-碘化钾混合溶液,B中装有KClO3固体,则A中试剂为_______,B中发生反应的化学反应方程式_______,观察到C中_______(填现象),即可证明。从环境保护的观点考虑,此装置缺少尾气处理装置,可用_______溶液吸收尾气。

(3)证明非金属性:C>Si,在A中加盐酸、B中加CaCO3、C中加Na2SiO3溶液。观察到C中_______(填现象),发生反应的离子方程式_______,即可证明。

(4)丙同学认为实验结果不正确,应在A和C装置之间添加装有_______的洗气瓶,才能证明非金属性:C>Si。对丙同学的结论进行解释:__________。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.C

【详解】A.陶瓷是一种常见硅酸盐材料,二氧化硅能和碱反应,不能用陶瓷坩埚熔融纯碱,故A错误;

B.自然界中没用游离态Si,故B错误;

C.溶液可与反应生成碳酸钠和硅酸,故C正确;

D.与氢氟酸反应生成SiF4气体和水,故D错误;

选C。

2.D

【详解】A.水晶的主要成分为SiO2,A项正确;

B.CO2是由分子构成的,而SiO2是Si和O按1∶2组成的空间立体网状结构的晶体,二者物理性质差别较大,B项正确;

C.SiO2不溶于水,也不与水反应,C项正确;

D.SiO2可以与氢氟酸反应,D项错误;

故选D。

3.A

【详解】A.钠离子和氮离子电子层数相同,但氮离子的核电荷数更小,半径更大,A正确;

B.非金属性O>N,所以电负性大小:χ(N)<χ(O),B错误;

C.最外层电子数相同,电子层数越多,第一电离能越小,所以电离能大小:I1(Na)>I1(K),C错误;

D.同主族自上而下金属性增强,最高价氧化物对应的水化物的碱性增强,所以碱性:KOH>NaOH,D错误;

综上所述答案为A。

4.B

【详解】A.光导纤维传导光的能力很强,可以传输光,是非常好的通讯材料,A正确;

B.氧化铝陶瓷熔点很高,可以用于制耐高温设备,B错误;

C.氮化硅陶瓷耐高温、耐磨损且不易传热,可用来制造轴承,C正确;

D.人造刚玉成分是氧化铝,硬度高,可用来制造刚玉球磨机,D正确;

故答案为:B。

5.C

【详解】A.同主族元素,自上而下元素的非金属性依次减弱,则X原子的电子层数比Y原子的电子层数多说明X元素的原子序数大于Y元素,X元素的非金属性弱于Y元素,则X原子的得电子能力弱于Y原子,故A错误;

B.非金属单质的颜色不能说明元素非金属性的强弱,不能比较原子的得电子能力,故B错误;

C.同主族元素,自上而下元素的非金属性依次减弱,气态氢化物的稳定性依次减弱,则X的气态氢化物比Y的气态氢化物稳定说明X元素的非金属性强于Y元素,原子的得电子能力强于Y原子,故C正确;

D.Y的单质能将X从NaX的溶液中置换出来说明Y的单质的氧化性强于X的单质,X元素的非金属性弱于Y元素,则X原子的得电子能力弱于Y原子,故D错误;

故选C。

6.C

【详解】A.同周期自左至右最外层电子数逐渐增多,A正确;

B.由于电子层数相同,同一周期的元素中(除稀有气体元素外),随着原子序数的递增,核电荷数增多,原子半径逐渐减小,B正确;

C.随着原子序数的递增,核电荷数增多,元素得电子的能力逐渐增强,失电子能力减弱,C错误;

D.同周期自左至右,元素的非金属性逐渐增强,D正确;

综上所述答案为C。

7.B

【分析】设Z元素原子的最外层电子数为x,则X元素原子的最外层电子数为x,Y元素原子的最外层电子数为x-1,依题意有x+(x-1)+x=11,故x=4,X、Y、Z分别为C、Al、Si,以此解题。

【详解】A.CO2为酸性氧化物,但Al2O3为两性氧化物,A项错误;

B.Al与NaOH溶液或盐酸反应都产生H2,B项正确;

C.电子层数越多半径越大,同周期越靠左半径越大,故原子半径大小顺序为C

故选B。

8.C

【分析】根据图示可知,1~18号元素X、Y、Z、W、R原子序数依次增大,X最低-2价,没有正价,推断为O元素;Y只有+1价,推断为Na元素;Z最高+3价推断为Al元素;W最高+6价,最低-2价,推断为S元素;R最高+7价,最低-1价,推断为Cl元素。

【详解】A.同周期原子半径从左往右减小,同主族从上往下增大,故原子半径:Na>Al>O,即Y>Z>X,A错误;

B.电子层数多的离子半径较大,相同电子层数的则核电荷数多的半径小,离子半径:O2->Na+>Al3+,即X>Y>Z,B错误;

C.据分析,元素W是S,其最高价+6价和最低价-2价的代数和为4,C正确;

D.据分析,Y和Z两者最高价氧化物对应的水化物分别是NaOH和Al(OH)3,二者能相互反应:NaOH + Al(OH)3 = NaAlO2 + 2H2O,D错误;

故选C。

9.D

【分析】短周期元素Z主要化合价是-2、+4、+6,则Z是S元素;X、Y主要化合价是+2价,说明它们是第IIA的元素,由于原子半径:X>Z>Y,则X是Mg元素,Y是Be元素;R主要化合价是+3价,原子半径:X>R,则R是Al元素;T主要化合价是-2价,Z原子半径小于Y,则T是O元素。

【详解】A.金属活动性越强,其单质与酸发生置换反应就越剧烈,同一周期中元素的金属性从左到右逐渐减弱,则金属性Mg>Al;同一主族元素的金属性从上到逐渐增大Mg>Be,在Mg、Al、Be三种元素中Mg最活泼,因此Mg(X)与稀硫酸反应最剧烈,A项错误;

B.X是Mg元素,R是Al元素,T是O元素,它们形成的离子分别为Mg2+、Al3+、O2-,核外电子排布都是2、8,电子层结构相同,对于电子层结构相同的离子,离子的核电荷数越大,离子半径越小,所以离子半径由大到小的顺序是:T2->X2+>R3+,B项错误;

C.同一周期从左到右,元素的最高价氧化物水化物的碱性逐渐减弱,则碱性:X[Mg(OH)2]>R[Al(OH)3],C项错误;

D.元素的非金属性越强,其形成的简单氢化物的稳定性就越强。Z是S元素,T是O元素,它们是同一主族的元素,元素的非金属性:O>S,所以氢化物的稳定性:H2O(T)>H2S(Z),D项正确;

答案选D。

10.B

【详解】A.卤素单质都属于分子晶体,其单质的沸点与其相对分子质量成正比,根据图象知,①②③④分别是F2,Cl2,Br2,I2卤族元素中,金属的非金属性随着原子序数增大而减弱,非金属性越强,其单质越活泼,所以单质活泼性最强的是F2,A正确;

B.一般情况下结构相似的物质,相对分子质量越大,物质的熔、沸点就越高。但是由于下原子半径小,所以在HF分子之间存在氢键,增加了分子之间的吸引力,使物质的熔、沸点中HF最高,B错误;

C.溴易挥发,在水中的溶解度较小,且密度大于水,所以为防止溴挥发,可以用水液封,则单质③保存时加少量水进行水封,C正确;

D.氯气和水反应生成次氯酸,次氯酸具有漂性,所以单质②能使品红溶液褪色,D正确;

答案选B。

11.D

【详解】元素原子核外电子数等于原子核内质子数,等于其核电荷数。金属元素的原子失去电子形成阳离子;非金属元素的原子获得电子形成阴离子。X、Y、Z三种主族元素,X的阳离子与Y的阴离子具有相同的电子层结构,则X处于Y的下一周期,原子序数:X>Y;Z阴离子半径大于等电荷数的Y的阴离子半径,则Y与Z处于同一主族,原子序数:Z>Y;Z与X可能处于同一周期也可能其周期数比X的周期数大。X形成阳离子,说明X为金属元素;Y、Z形成阴离子,则Y、Z为非金属,原子序数Z>X,故X、Y、Z三种主族元素的原子序数大小关系为:Z>X>Y,合理选项是D。

12.B

【分析】设X原子最外层电子数为a,根据W、X、Y、Z在周期表中的相对位置,则a-1+2a+a+1=24,a=6,所以W是N元素、X是O元素、Y是S元素、Z是Cl元素。

【详解】A.同周期元素从左到右,元素非金属性增强,最高价氧化物的水化物酸性越强,所以酸性HClO4>H2SO4,故A正确;

B.NH3与HCl反应生成NH4Cl,NH4Cl溶液呈酸性,故B错误;

C.117号元素在周期表中的位置是第七周期ⅦA族,与Cl元素位于同一主族,故C正确;

D.SO2具有漂白性,工业上常用SO2漂白纸浆、毛、丝等,故D正确;

选B。

13.C

【分析】Na2CO3、NaAlO2的混合溶液中加入HCl溶液,先发生反应AlO+H++H2O═Al(OH)3↓,a线表示AlO减少;第二阶段,AlO反应完毕,发生反应CO+H+═HCO,b线表示CO减少,c线表示HCO的增加;第三阶段,CO反应完毕,发生反应HCO+H+═CO2↑+H2O,d线表示HCO减少,此阶段Al(OH)3不参与反应。

【详解】A.由分析可知,b曲线表示的离子方程式为:CO+H+═HCO,A错误;

B.由分析可知,d和c曲线表示的离子反应是不相同的,B错误;

C.盐酸50mL时NaAlO2中铝元素全部转化为氢氧化铝沉淀,加50mL盐酸之后CO反应,氢氧化铝沉淀不溶解,则M点沉淀的质量和盐酸50mL时沉淀的质量相同,由NaAlO2+HCl+H2O=NaCl+Al(OH)3↓知,n(Al(OH)3)=n(NaAlO2)=n(HCl)=0.05mol,m[Al(OH)3]=0.05mol×78g/mol=3.9g,C正确;

D.第一、第二两段消耗的盐酸的体积都是50ml,所以消耗的氯化氢的物质的量相等,依据第一阶段、第二阶段发生反应AlO2-+H++H2O═Al(OH)3↓,CO+H+═HCO3-,可知CO与AlO的物质的量之比为1:1,D错误;

故选C。

14.D

【分析】由流程可知,加入足量NaOH溶液可溶解SiO2,过滤分离出不溶杂质,X含硅酸钠,加过量硫酸,过滤分离出硅酸,灼烧生成SiO2。

【详解】A. X含硅酸钠溶液,可用作木材防火剂,故A正确;

B. X中主要含硅酸钠,则步骤Ⅱ中的主要反应是Na2SiO3+H2SO4═H2SiO3↓+Na2SO4,故B正确;

C. 二氧化碳与硅酸钠反应生成硅酸得到Y,则步骤Ⅱ中的稀硫酸能用CO2代替,故C正确;

D. 硅酸灼烧生成SiO2,则在实验室中完成步骤Ⅲ,一般在坩埚中进行,故D错误;

故选D。

15.C

【详解】A.置换反应是一种单质与一种化合物反应生成另一种单质和另一种化合物的化学反应,反应①②③均为置换反应,A错误;

B.化合反应是多种物质反应生成一种物质,反应②不是化合反应,为置换反应,B错误;

C.反应①②③均有元素发生了化合价的改变,均为氧化还原反应,C正确;

D.反应①③中硅元素化合价降低,被还原,反应②中硅元素化合价升高,被氧化,D错误;

故选C。

16. 减弱 增强 剧烈 越强 最高价氧化物对应水化物 越强 越强 越弱 增强 减弱 稳定 越弱 越强 酸性 强 强 弱 越弱 越强

【详解】(1)比较金属性的强弱,实质是看元素原子失电子的难易程度,越易失电子,金属性越强。

①同周期从左到右,原子越难失去电子,金属性减弱;

②同主族从上到下,随着电子层数的增多,原子越容易失去电子,金属性增强。

(2)①金属单质与水或酸反应越剧烈,说明金属越容易失去电子,还原性越强,元素金属性越强;

②最高价氧化物对应水化物的碱性越强,元素金属性越强;如碱性:NaOH>Mg(OH)2,则金属性:Na>Mg;

③离子的氧化性越强,表示离子得电子能力强,如氧化性:Cu2+>Zn2+,对应金属为Cu和Zn,其金属性:Cu

②同主族从上到下,原子半径越来越大,原子得电子能力越来越弱,非金属性越弱。

(5)①单质越易跟H2化合,可知单质的氧化性越强,与氢气化合生成的氢化物也就越稳定。氢化物的还原性其实质是阴离子的失电子能力的比较,如氢化物:HCl、HBr、HI的还原性由Cl-、Br-、I-的失电子能力决定,氢化物的还原性越弱,其非金属性也就越强。

②元素非金属性越强说明元素的电负性越强,其吸引电子的能力也越强,其对应的最高价氧化物对应的水化物的酸性越强。

③非金属单质间的置换反应,非金属强的单质能置换出非金属性弱的单质,如:。

④元素的原子对应阴离子的还原性越强,元素的非金属性就越弱。如:。

⑤与同一可变价金属反应,金属元素在该产物中价态越高,该非金属元素的非金属性越强。如:,,说明非金属性Cl>S。

17.(1)强弱(或大小)

(2)“位置—结构—性质”

(3)原子结构和性质

(4) 半导体材料 氟、氯、硫、磷 过渡元素

【详解】(1)根据同周期、同主族元素性质的递变规律判断元素性质的金属性(或非金属性)的强弱(或大小);

(2)应用于元素“结构——位置——性质”的相互推断;

(3)预测新元素:为新元素的发现及预测它们的原子结构和性质提供线索;

(4)①在金属与非金属分界线附近的元素既表现出一定的金属性,又表现出一定的非金属性,可以寻找半导体材料;

②通常制造的农药,所含有的氟、氯、硫、磷等在周期表中的位置靠近,则研究非金属附近元素,制造新农药;

③在过渡元素中寻找催化剂和耐高温、耐腐蚀的合金材料。

18.(1) SiO2+2CSi+2CO↑ SiO2 C

(2)分馏(或蒸馏)

(3) 浓硫酸 使滴入烧瓶中的SiHCl3汽化 有固体生成 在此反应温度下,普通玻璃会软化 SiHCl3 +H2Si+3HCl 排尽装置内的空气

【详解】(1)焦炭与石英砂制取粗硅:SiO2+2CSi+2CO↑,SiO2得电子,价态降低,为氧化剂,C失电子,价态升高,为还原剂。

(2)SiHCl3的沸点和所含杂质的沸点相差较大,故可以采用分馏(或蒸馏)的方法。

(3)①SiHCl3能与水剧烈反应,应将制得的H2中的水蒸气除去,故装置B中的试剂是浓硫酸;常温下SiHCl3为液体,反应时应使其汽化后再在D处与H2反应,故装置C的烧瓶需加热;

②H2和汽化后的SiHCl3在装置D中发生反应:SiHCl3 +H2Si+3HCl,故D中观察到的现象是有固体生成,在此反应温度下,普通玻璃会软化,故不能采用普通玻璃管。

③制备流程包含高温下加热氢气,氢气和氧气混合在高温条件下易发生爆炸,因此必须排尽装置内的空气。

19. B E A C D Mg+2H2OMg(OH)2+H2↑ Cl2+Na2S=S↓+2NaCl 随着原子序数的递增,同周期主族元素从左到右金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强。 球形干燥管 防止倒吸 浓盐酸 KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2↑+3H2O 溶液变蓝 NaOH 产生白色沉淀/白色胶体 +CO2+H2O=+H2SiO3↓或+2CO2+2H2O=2+H2SiO3↓ 饱和NaHCO3溶液 CO2里含有杂质HCl,会对CO2与Na2SiO3反应产生干扰,所以在气体通入Na2SiO3之前应除去杂质HCl。

【详解】Ⅰ.(1)实验步骤①镁条用砂纸打磨掉氧化膜后,加少量水加热至沸腾,镁与水能反应产生H2和Mg(OH)2,Mg(OH)2是弱碱,溶液呈弱碱性,加入酚酞后显浅红色,所以对应的实验现象为B。

实验步骤②Na2S溶液和新制的氯水反应生成淡黄色的沉淀S单质和NaCl,对应的实验现象为E。

实验步骤③钠与冷水能剧烈反应生成NaOH和H2。钠的密度比水小,故浮在水面上;反应放热,且钠的熔点低,故熔化成小球且四处游动,反应产生气体,发出“嘶嘶”声;NaOH溶液呈碱性,加入酚酞变红,对应现象A。

实验步骤④镁与稀盐酸剧烈反应,迅速产生H2,对应现象C。

实验步骤⑤铝条(活泼性比镁弱)与稀盐酸反应不剧烈,产生H2,对应现象D。

综上,步骤①对应现象B,步骤②对应现象E,步骤③对应现象A,步骤④对应现象C,步骤⑤对应现象D。

步骤①的方程式为:Mg+2H2OMg(OH)2+H2↑

步骤②的方程式为:Cl2+Na2S=S↓+2NaCl

(2)整个实验设计了钠、镁、铝三种金属分别与水或酸反应,从置换出H2的难易程度可看出其金属性由强到弱为:Na>Mg>Al;从Cl2能置换出S单质,可看出非金属性Cl>S;故实验的结论是:随着原子序数的递增,同周期主族元素从左到右金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强。

Ⅱ.(1)D的名称是球形干燥管,可以防止溶液倒吸;

(2)实验的原理是利用氧化性:Cl2>I2来证明非金属性:Cl>I。A中浓盐酸与B中KClO3固体不需加热就能反应生成氯气,氯气通入淀粉-碘化钾的混合溶液中,将I-氧化成I2,淀粉遇碘单质变蓝。所以A中试剂是浓盐酸,B中反应方程式为KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2↑+3H2O,C中现象是溶液变蓝。氯气是酸性气体,可用NaOH来吸收氯气的尾气。

(3)实验的原理是利用非金属元素的最高价氧化物的水化物的酸性强弱——H2CO3酸性强于H2SiO3来证明非金属性:C>Si。根据强酸制弱酸原理,盐酸能与CaCO3反应生成CO2气体,将CO2通入Na2SiO3溶液中能生成H2SiO3白色沉淀。但是盐酸具有挥发性,CO2中含杂质HCl,HCl也能与Na2SiO3溶液反应生成H2SiO3沉淀,故无法真正证明H2CO3酸性强于H2SiO3,只有除去杂质HCl后再将CO2通入Na2SiO3溶液,这时得到的H2SiO3沉淀才是CO2与Na2SiO3反应所得。故C中现象是产生白色沉淀/白色胶体,离子方程式为:+CO2+H2O=+H2SiO3↓或+2CO2+2H2O=2+H2SiO3↓。

(4)由(3)分析可知,需用饱和NaHCO3溶液除去CO2中的杂质HCl,丙同学结论的解释为:会对CO2与Na2SiO3反应产生干扰,所以在气体通入Na2SiO3之前应除去杂质HCl。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页